Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

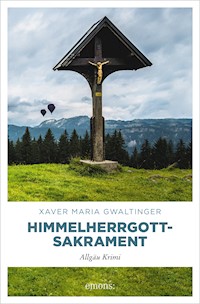

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Allgäu Krimi

- Sprache: Deutsch

Ein Priester wird während der Messe erstochen - vom Täter fehlt jede Spur. Mit dem Mörder sind auch die fünf Millionen Spendengelder für den Neubau des Gemeindezentrums verschwunden, ebenso wie die Gesundbeterin am Ort. Emil Bär, Pfarrer und Psychoanalytiker im Ruhestand, ist fest entschlossen, sich nicht in den Fall verwickeln zu lassen, kann aber einem lukrativen Angebot nicht widerstehen. Das endet beinahe in einem grausigen Finale . . .

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 348

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Xaver Maria Gwaltinger ist im bayrischen Schwaben aufgewachsen und hat Germanistik, Theologie und Psychologie studiert und lange in Frankreich und Australien gelebt. Das Allgäu ist seine Heimat geblieben, vor allem wegen der Landschaft und der Sprache. Dort erholt er sich auf seiner Alm von seiner Tätigkeit in verschiedenen sozialen Feldern, indem er als Autor die Tiefen der Allgäuer Seele auslotet.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2015 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Michael Zegers/LOOK-foto Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Carlos Westerkamp eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-853-3 Allgäu Krimi Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

Blutrot

Die heilige Messe.

Die Kirche in Tal. Voll barock.

Ich sitze in den Männerreihen.

Hinten.

Vorne die Frauen.

Ganz vorne sitzen sie noch nicht. Die Ministranten. Die Ministrantinnen. Der Priester.

Gleich werden sie einmarschieren. Einziehen.

Die Orgel fängt an,

Großer Gott, wir loben dich…

und mir schießen die Tränen in die Augen.

Auch wenn sie den »Radetzky-Marsch« gespielt hätten, hätte ich geheult.

Orgel beutelt meine Tränendrüsen.

Meine Mutter heulte auch immer in der Kirche.

Deshalb wollte ich schon immer Clown werden.

Damit sie lacht.

Aber dazu hat es nicht gereicht.

Immerhin, ich wurde »Himmelskomiker«, wie die Gebildeten unter ihren Verächtern scherzen. Pfarrer. Inzwischen in Rente. Seit zwei Jahren.

Seit drei Jahren liegt sie in einem Pflegeheim, die Mutter. Schaut die Decke an. Redet ohne Ton.

Ich will an etwas Lustiges denken, aber es fällt mir nichts ein. Manchmal lächelt sie, wenn sie mich erkennt. Falls sie mich erkennt. Bin nicht sicher. Lächeln ist noch schlimmer als An-die-Decke-Schauen. Für mich.

Die ungeweinten Tränen brennen.

Ich blinzle, reibe mir die Augen, damit keiner das Wasser sieht.

Ich bereue es. Zutiefst.

Ich hätte es nicht tun sollen.

In die Kirche gehen.

In diese Kirche.

Vor zwei Jahren sah ich den Priester Theodor Amadagio am Kreuz erhängt hängen.

Vor einem Jahr sah ich den nächsten Geistlichen am Kreuz hängen.

Zum Glück hat sich heut keiner in der Kirche erhängt.

Der erste positive Gedanke!

Die Ministranten liefen ein.

Ach nein, wir sind ja nicht auf dem Fußballplatz. Da laufen sie ein. Die Ministranten zogen ein. Hübsche Buben. Schicke Mädchen. In Weiß und Rot. Dann der Priester. Gewandet wie ein Zauberer. Er schwang Weihrauch.

Es war schön. So schön.

Oh, wie bist du schön, oh, wie bist du schön…

Ich hatte vergessen, dass es noch etwas Schönes auf der Welt gab.

Nach dem zweiten Priestertod stürzte ich ab. Vor einem Jahr.

Total.

Himbeergeist zum Frühstück.

Bier zu Mittag. Ohne Beilagen. Dafür drei Gänge. Vorspeise Schnaps. Hauptspeise Bier. Nachspeise Obst. Obstwasser. Der Vitamine wegen.

Am Abend sah ich an guten Tagen zwei Sonnen hinter den Hügeln am See untergehen, wenn ich vor meiner Alm saß. An schlechten Tagen sah ich den Abend nicht mehr.

Die Alm heißt Biselalm.

Ein altes Bauernhaus. Mit alten Zimmern. Unterm Dach hatte ich eines davon. Eingerichtet mit Restmöbeln der fünfziger Jahre. Dazu ein paar moderne Stücke: Regale von Ikea. Und das alles in tausendsiebzig Metern über dem Meeresspiegel. Mit Blick auf den See von Tal. Erhebend.

Die Nachbarn hörten auf, mir aus ihren Autos zuzuwinken, wenn sie an der Alm vorbeifuhren.

Die Wirtin vom »Schwarzen Adler« unten im Dorf sagte: »Jetzt langt’s, schwing dich!«

Sie war beim Du angelangt.

Gäste im »Schwarzen Adler« rümpften die Nase und setzten sich weg. Weit weg. Von mir.

Die Wende kam vor drei Wochen.

Ich mühte mich zu Fuß in Serpentinen den steilen Weg von Tal am See zur Alm hoch, drei Kilometer hinauf auf tausendsiebzig Meter auf der schmalen Straße. Sie wechselte ständig die Richtung. Sie kam auf mich zu. Sie schlug mir ins Gesicht. Ich schloss die Augen. Schlafen. Nur noch schlafen.

Dann hörte ich eine Frauenstimme: »Du, da liegt einer, um Gott’s willen, hams den umgefahren? Hat er einen Herzschlag? Hilf ihm doch!«

Ein Mann, vermutlich ihr Mann, kam näher, schnüffelte, sagte: »B’soffen ist sie, die besoffene Loas!« Das Schwein.

Er schob mich mit dem Fuß an den Straßenrand.

»Damit keiner die Loas überfahrt, die b’soffene!«

»Aber den kann man doch nicht so einfach liegen lassen!«

»Lass flacken, die b’soffene Loas!«

Dann war ich weg.

Ich wachte von der Morgenkälte auf.

Ein Köter schnupperte an mir herum. Er war drauf und dran, mich anzuschiffen. Das Erbrochene verscheuchte ihn.

Da hat es mir gelangt.

Die Ministranten saßen. Der Priester thronte.

Ich war trocken.

Seit drei Wochen.

Ein neues Leben beginnen. Das alte beenden. Tapfer.

Messe als Therapie.

»Halleluja! Halleluja! Halle-he-lu-jaaaahhhh!«

Die Gemeinde hatte sich erhoben. Jubilierte.

Seit einem Jahr war der neue Priester da.

Hochwürden Theopold.

Theopold Messner. Hundertfünfundachtzig geweihte Zentimeter vom Scheitel bis zur Sohle. Grau melierte Schläfen. Mitte vierzig.

Die Augen der Gläubigen strahlten. Vor allem der weiblichen.

Den Pfarrhaushalt besorgte die Messnerin Johanna. Johanna, die Witwe. Die Witwe des Adolf. Adolf, verstorben an Prostatakrebs. Sie lebte zusammen mit der Witwe Toni. Eigentlich Antonia. Die Witwe des Toni, Metzgermeistera.D.Anton, verstorben durch Feuer. Oder so. So genau wusste das niemand, außer mir. Johanna und Toni. Im alten Pfarrhaus. Mit den Kindern, zwei Kleine und zwei Teenager. Eine saubere Sache. Toni und Johanna. Das Lesbenpaar. Und der Pfarrer. Da gab es nichts zu munkeln.

Ein neues Pfarrzentrum und ein Gemeindehaus für die Jugend und die Alten und die dazwischen war in Planung. Die Spenden flossen. Reichlich. Sprudelten.

»Da ist wieder ein Zug drin, in unserer Gemeinde«, sagten sie.

Ein neuer Priester ist wie ein neues Leben. Lalalalalaa…

»Hallelujahhhh…!«

Ich ließ mich gern anstecken von diesem Halleluja. Ich sang lauthals mit. Weil mich niemand heraushörte aus dem wuchtigen Allgäuer Gemeindegesang. Sie röhrten wie die Rinder vorm Melken.

Die Orgel schwieg.

Der Priester sprach.

»Im Namen Gottes, des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes.«

Die Gemeinde echote: »Amen.«

Ich tat so, als wischte ich mir mit meinem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Ich wischte mir die Tränen weg.

Ich steckte das Taschentuch weg.

Das Taschentuch.

Es war wieder meins. Nach meinem Ausflug nach Australien. Vor zwei Jahren hatte ich damit die Organistin Olivia Obholzer verarztet. Sie war zusammengeklappt in der Kirche. Weil sie den Hochwürden Theodor Amadagio am Kreuz hängen gesehen hatte. Sie wurde dann weggeschafft. Ins Ausland. Das Taschentuch mit ihr. Ich holte es dort ab. Und erfuhr von ihr, wer den Pfarrer Theo Amadagio wirklich auf dem Gewissen hatte.

Das ist alles Geschichte, dachte ich, als ich es in meinen Trachtenjanker steckte, das Taschentuch.

Der Trachtenjanker war neu. Ich wollte den alten nicht mehr anziehen. Zu viele böse Erinnerungen.

Der neue war auch schöner. Ich hatte ihn gefunden, als ich die Schränke meiner Mutter durchschaute. Sie war ins Pflegeheim gekommen. Ich musste ihr Reihenhaus entmüllen. Vierzig Jahre Müll.

Da hing in ihrem Kleiderschrank mein Trachtenjanker. Hellgrau. Stehkragen grün. Hirschknochenknöpfe. Schick. Der Schick der siebziger Jahre. Damals waren Trachtenanzüge Mode. Ich kaufte mir einen zur Verlobung. Das Trachtenzeug war schnell wieder aus der Mode gekommen. Der Verlobungsjanker hing noch dadrin in ihrem Schrank.

Ich probierte ihn an. Er passte!

War ich stolz!

Die Jacke hatte gehalten. Die Ehe nicht. Die Jacke war ein Erfolg. Ich ein Versager. Ehe kaputt. Ich schuld.

Die Gemeinde sang schon wieder, ich war bei meinem Trachtenjanker hängen geblieben.

Danket, danket dem Herrn…

Wofür eigentlich?

Stimmt, alles hätte schlimmer kommen können. Schlimmer geht’s immer. Und alles ist nun vorbei.

Der stattliche Pfarrer Theopold Messner trat ans Lesepult.

Vors Mikrofon.

Er predigte.

Er predigte frei.

Er hatte eine Stimme wie Harry Belafonte.

Rauchig wie Whisky. Zart wie Seide. Süffig wie Sangria.

Die Frauen lauschten. Mit offenen Lippen.

Die Männer lauschten. Mit trockenen Lippen. Im »Schwarzen Adler« wurden bereits die Bierwärmer gewärmt und die Schafkopfkarten zurechtgelegt.

Keine Panik. Hochwürden Theopold Messner predigte über alles Mögliche, aber nie über zehn Minuten.

Heute hatte er es mit den falschen Propheten. Den Psycho-Verführern. Den Kartenlegerinnen, den Hexen, den Gesundbeterinnen.

Eigentlich gab es davon nur eine. Und die spielte keine Rolle. Die Gesundbeterin. Irgendwo oben in einer Hütte hauste sie. Ab und zu. Man sprach nicht darüber. Die halbe Fußballmannschaft, nein, die ganze Fußballmannschaft ließ sich von ihr behandeln, was heißt behandeln, bebeten. Ich wusste es, weil ich sie eine Weile trainiert hatte, die Kerle. Halb verschämt hatte einer gesagt, mit seiner Bänderzerrung geht er zur Gesundbeterin. Ein anderer sagte: Ich auch, wegen meinem Muskelfaserriss. Ein Dritter sagte: Ich auch, wenn ich Depressionen hab. Alle sagten: Ich auch. Ich sagte: »He, glaubt ihr denn an so was?« Sie lachten. Der Mannschaftskapitän sagte: »Natürlich nicht. Aber es hilft.«

Pfarrer Theopold Messner, Originalton: »Schon im Alten Testament der Heiligen Schrift steht geschrieben, dass man nicht zu Zauberern und Wahrsagern und Geisterbeschwörern gehen darf. Das ist der Anfang vom Ende. Denn so spricht der Herr: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir.«

Die Frauen nickten.

Die Männer nickten.

Recht hat er.

Reden konnte er! Geschliffenes Hochdeutsch. Wie aus Hannover. Eben ein G’studierter. Dann wieder ganz »dahoim«, Allgäuerisch pur: »Trauts dene Scharlatanen itta! Ihr habts hier im Dorf einen tüchtigen Doktor. Ihr habts in Kempta eine erschdklassige Klinik. Seids doch net so deppert und lassts euch von den Scharlatanen versauen!«

Die Frauen nickten.

Die Männer nickten.

Ach, er war so volkstümlich. Er sprach aus ihren Herzen, er sprach mit ihrer Zunge, er sprach ihre Sprache, er sprach die Sprache ihrer Herzen!

Durch die Ministranten ging ein Ruck.

Ich sah es.

Sie erstarrten in ihrer Langeweile.

Münder öffneten sich.

Kiefer fielen hinab.

Durch die ersten Bänke ging ein Ruck.

Atem stand still.

»Wir aber wollen dem Herrn dienen. Er ist unser Arzt. Nicht diese Scharlatane, Hexen, Halsabschneider, Gesundbeterinnen. Darum lasst uns Gott loben. Wir singen die…«

Theopold Messner sprach weiter, aber ohne Ton. Wie ein Fisch ohne Wasser.

Als hätte man ihm den Ton abgedreht. War das Mikro kaputt?

Dann wankte er.

Ein Schatten verschwand hinter ihm.

Eine Tür schlug zu.

Er fiel mitsamt dem Lesepult wie in Zeitlupe vornüber auf sein Angesicht.

Das Mikrofon schlug auf dem Boden auf.

Es krachte laut.

Totenstille.

Das goldene Gewand färbte sich am Priesterrücken rot.

Blutrot.

Ein hysterischer Frauenschrei löste den Bann.

Männer stürzten nach vorne.

»Ein Doktor, ein Doktor, ist ein Doktor da?«

Etliche schauten auf mich.

Ich war Doktor.

Dr.Emil Bär.

Der falsche Doktor. Dr.

Tohuwabohu

In dem Augenblick öffnete sich die Kirchentür.

Der Arzt von Tal stand im Türrahmen.

Graues Gesicht, zerzauste Haare, speckige Lodenjacke. Er war einen Kopf kleiner als der Pfarrer.

Außerdem war er etwas spät für die Messe.

Hatte wohl noch einen Notfall zu versorgen gehabt.

Jetzt gleich der nächste.

Mit einem Blick hatte er die Lage erfasst. Er sprang zu dem gefallenen Priester hin, befahl noch im Laufen: »Notarzt, Kempten, Sanitäter!«

Männer zückten Handys, tippten hinein.

Einer wird schon durchkommen, dachte ich. Oder es kommen fünf Notarztwagen auf einmal.

Es war ein Riesenverhau. Alle standen um den Priester herum, der mit dem Gesicht nach unten dalag, der rote Fleck im Rücken seiner Robe wurde größer.

Der Landarzt drehte ihn auf den Rücken, öffnete ihm ein Auge, fühlte seinen Puls, drehte ihn auf die Seite.

»Damit er nicht erstickt, wenn er bricht«, erklärte er.

Tote erbrechen sich nicht.

Ich wusste, dass er tot war.

Die Art, wie der Arzt ihn anlangte, seine Bewegungen, sein Gesicht, seine Schultern– alles sagte nur eines: tot.

Ich wusste das. Ich habe über zwei Jahrzehnte Ärzte aus dem Reanimationsraum kommen sehen, vor dem die Angehörigen warteten. Ein Blick genügte, ein einziger Blick genügte. Ende. Aus.

Ich verließ das Tohuwabohu.

Stand auf dem kleinen Friedhof vor der Kirche.

Zündete mir eine Zigarette an.

Gauloises Blondes.

Ich begriff nicht, was passiert war. Ich hatte nichts gesehen, so gut wie nichts. Wie die Ministranten erstarrt waren. Sie mussten etwas gesehen haben. Wie die Starre auf die ersten Reihen übergriff.

Was ich gesehen hatte, war ein Schatten, der zur Tür huschte. Die Tür war nur drei Schritte vom Lesepult entfernt.

Gehört hatte ich, wie die Tür zuschlug. Es muss diese Tür gewesen sein. Die Tür zur Sakristei.

Und was war dazwischen passiert? Zwischen der Schockstarre der Ministranten und dem Vorwärtssturz des Priesters? Und dem Erscheinen des roten Flecks auf seinem Rücken.

Was war ihm zugestoßen? Eine Kugel? Hätte man gehört.

Ein Messer.

Jemand kommt zur Tür rein, schiebt dem Priester von hinten ein Messer zwischen die Rippen, verschwindet durch die Tür. Drei Sekunden. Höchstens vier.

Tiefer Zug. Oh Gott, bin ich froh, dass ich noch rauchen kann. Der Priester kann nimmer. Er lebt jetzt gesund. Er ist tot.

Hat er überhaupt geraucht?

Meine Schritte führten mich zum »Schwarzen Adler«. Fünfzig Meter schräg über der Straße.

Ein Bier. Ein kühles Bier. Die Erlösung. Ja…

Nein! Oh Gott, ich war ja trocken. Seit drei Wochen.

Nur ein Bier, ein einziges.

Ich wusste: Es bleibt nicht bei dem einzigen.

Der Durst war höllisch.

Und führe uns nicht in Versuchung…

Ich könnte ja trotzdem hingehen. Mineralwasser trinken.

Aber ich wollte jetzt niemanden sehen, wollte nicht das Geschmarre der Stammtischbrüder hören…

Die Sirene kam näher. Zweite Sirene.

Notarzt und Sanitäter.

Nicht schon wieder!

Vor zwei Jahren kamen sie. Pater Theodor Amadagio erhängt. Vor einem Jahr kamen sie. Der Nächste erhängt. Jetzt kamen sie. Pater Theopold Messner.

Wenigstens nicht erhängt.

Erstochen. Vermutlich.

Ich änderte meine Richtung.

Vom Bier zum Wasser. Vom »Schwarzen Adler« zum See von Tal.

Ich wollte nichts mit alldem zu tun haben. Mich nicht da reinziehen lassen. Von der Polizei. Von meiner Neugier.

Ich wollte ein neues Leben anfangen.

Ich wollte davonlaufen.

Ich lauf um den See rum! Dauert drei oder vier Stunden.

Ich dachte nicht daran, dass eine Rundtour immer am Anfang endet.

Schnakentanz

Ich ging den See-Rundweg. Gegen den Uhrzeigersinn. Wenn ich joggte, joggte ich immer im Uhrzeigersinn.

Aber ich war wild entschlossen, meinem Leben eine neue Richtung zu geben.

Nicht mehr saufen. Nicht mehr schnüffeln.

Nichts mehr.

Was aber dann?

Lesen? Hatte ich schon genug. Man kann nicht acht Stunden am Tag lesen.

Fernsehen? Ich hatte keinen Fernseher. Zu langweilig.

Nach dem Tod meines Geschäftspartners hatte ich nichts mehr zu tun. Als Rentner. Außer saufen. Sogar meine Kolumne »Kruzifix« im Kemptener Tagblatt hatten sie gestrichen. Sie sei nicht »positiv genug«. »Look at the bright side of things.« Die »bright side of things« war mir abhandengekommen. Oder der »Look«.

Ich schleppte mich den schottrigen Weg entlang.

Kaiserwetter.

Der Grünten, ein stolzer Berg, der »Wächter des Allgäus« genannt wird, glänzte wie auf einem Hochglanzprospekt in der Spätsommersonne und spiegelte sich im See. Der Narzisst!

Badegäste schleppten Klappliegen, Klapptische, Klappsonnenschirme heran. Picknickboxen. Es waren Kleinumzüge zum Ufer.

Jogger joggten.

Hunde zogen ihre Halter hinter sich her.

Familien radelten.

Frauen schimpften.

Angler angelten. Der Sex der alten Männer. Angeln. Siehe Paul Parin: »Die Leidenschaft des Jägers«.

Paare hielten Hände.

Segler segelten.

Ich schleppte.

Mich.

Dahin.

Allein.

Seit einem Jahren allein.

Allein im Ruhestand.

Vierzig Jahre Arbeit habe ich geschafft. Zwei Jahre Ruhestand haben mich geschafft.

Außer mir tat ich keinem leid.

Nach drei Stunden erschien der Kiosk vom Badeplatz.

Biertische.

Volle Weizengläser mit schneeweißen Schaumkronen standen vor runden Männerranzen.

Ein Königreich für ein Bier!

Nur eins! Ein einziges!

Ich kaufte mir einen Humpen Kaffee und eine Flasche Mineralwasser.

Zwei Stück Torte.

Setzte mich an eine Bierbank, auf die Kante, Blick zum See, sah die Kinder baden und hörte sie kreischen.

Ich fraß gegen meinen Durst. Torte. Bis mir schlecht war.

Das half. Gegen den Bierdurst.

Wankte weiter.

Hockte mich ins Ufergras.

Warf Steine ins Wasser.

Schlief ein.

Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf.

Als ich die Bootsanlegestelle von Tal erreichte, war die Sonne am Untergehen. Die Badegäste schleppten ihr Zeug zurück in ihre Minivans. Dazu ihre Sonnenbrände.

Wie schön wäre jetzt ein Obstbrand!

Der Abendwind kam auf.

Ein Boot röhrte.

Wieso röhrt ein Boot, Motorboote sind doch verboten am See.

Es war die Wasserwacht.

Sirenen von Sanitätsautos zerstörten die zarte Vorabendstille.

Dann ein Hubschrauber.

Am Ufer gegenüber rotierte er hin und her.

Polizei.

Was suchen sie?

Was geht dich das an?

Jemand ertrunken?

Nach einer halben Stunde verzogen sich Polizei, Sanitätsauto, Hubschrauber.

Wohl Fehlalarm.

Ist eh wurscht.

Ruhe zog ein. Der See beruhigte sich. Die Schnaken tanzten in der Dämmerung. Meine Füße brannten. Ich blickte über den See.

Erschrak.

Was schwimmt da im Wasser?

Ein Haarschopf?

Ein Kleid?

Herzstolpern.

Meine Neugierde war größer als mein Schreck.

Ich watete ein paar Meter ins Wasser.

Atmete erleichtert auf.

An dem Haarschopf hing kein Kopf.

Ich fischte ihn aus dem Wasser:

Eine Perücke. Langes Haar, rötlich.

Ein Tuch wie ein Kopftuch. Rot-weiß kariert.

Ein Büstenhalter. Nicht kariert. Hautfarben.

Weiß Gott, warum ich das Zeug ausgewrungen, ins Tuch gewickelt und mitgenommen habe.

Einfach so.

BH

Die Alm leuchtete in der letzten Abendsonne.

Ich hockte mich auf die Bank. Das feuchte Bündel neben mir.

Die Perücke war ziemlich langhaarig, es müssen Haare vom Pferd gewesen sein, lang und fest, kastanienbraun. Gibt es kastanienbraune Pferde?

Ich probierte sie auf.

Passte. Wie angegossen.

Die Haare fielen mir bis auf die Schultern, die rotblonden Ponys verdeckten mir die Augen, mein Gesicht verschwand fast unter der Perücke.

Auch das Kopftuch passte. Rahmte mein Gesicht ein. Alte Allgäuerinnen und junge Türkinnen tragen Kopftuch. Nein, für eine junge Türkin hält mich niemand. Da hilft auch kein Kopftuch.

DerBH war für einen durchschnittlichen Busen konstruiert.

Ich legte ihn um, fummelte ihn mit beiden Händen zu, ungeübt, im Auffummeln hatte ich mehr Übung.

Schön war die Jugendzeit…

Ich rutschte denBH nach vorn, die Körbchen hingen lasch hinab.

»Da musst halt ein paar Geschirrtücher hineinschoppen!«

Ich zuckte zusammen. Schon wieder Herzstolpern.

»Gehst jetzt auf den andern Bahnsteig?«

Sie amüsierte sich köstlich. Auf meine Kosten.

Blöde Sau.

Meine Nachbarin.

Ich war verdattert.

Wurde rot unter meiner Perücke.

Stotterte: »Ich kann das erklären… das ist… habe ich gefunden… und jetzt…«

»Jetzt machst wohl eine Modenschau!«

Ich riss mir die Perücke vom Kopf.

Der BH-Verschluss war resistent. Ich hatte noch nie einen eigenenBH aufgemacht. Die anderen waren schon schwer genug.

»Ich helf dir«, sagte sie und öffnete den Verschluss.

Sie nahm denBH in die Hand. Befingerte ihn.

»65F.«

»Was 65F?«

»Körbchengröße. Größer als meiner.«

Ich schaute auf ihren Busen, nahm meinen Blick schnell wieder zurück, sagte: »Mir passt er.«

»Ja, wennst ihn ausstopfst, passt er. Aber warum willst du denn einenBH anziehen?«

»Wollt nur mal schauen… wie die Frau wohl ausgesehen hat, die zu demBH und der Perücke gehört.«

Sie setzte sich neben mich. Ich erzählte ihr, wo ich das Zeug gefunden hatte. Im Wasser.

Sie sagte: »Vielleicht hat sich die Frau ertränkt.«

»Ja, könnt sein. Aber warum?«

»Frauen gehen dauernd ins Wasser. Vielleicht hats ein Kind kriegt.«

Ich widersprach: »Ach komm, heutzutag doch nicht mehr!«

Sie sagte, mit belegter Stimme: »Aber wenn dann die Väter verschwinden…? Aus lauter Verzweiflung… da hat sie sich eben umgebracht…«

»Mit Perücke!«

»Ja mei, vielleicht hat sie Chemotherapie gehabt, und die Haar sind ihr ausgefallen, und sie hat’s nicht mehr gepackt.«

Ich stimmte ihr zu, sagte: »Da habe ich mich, wie ich noch im Krankenhaus war, immer gewundert: Für viele Frauen war nicht der Krebs das Schlimmste, sondern der Haarausfall.«

Wir schwiegen. Sie schüttelte den Kopf, sagte: »Und dann macht sie sich auch noch denBH auf… Also ich weiß nicht!«

»Da fällt mir ein, heut gegen Abend, da war doch ein Hubschrauber am See und die Sanitäter… Vielleicht haben die jemand gesucht?«

»Man weiß halt nix. Wer könnt denn was wissen?«

»Polizei vielleicht?«

»Die war heut früh schon da. Schon wieder ein Pfarrer in der Kirche tot.«

»Ja, eure Kirch, die hat so ein einnehmendes Wesen.«

»Dabei war er so beliebt… und so erfolgreich. Es ist wieder aufwärtsgegangen… unser Hochwürden… unser Theopold.«

»An was ist er denn gestorben?«

»Herzstillstand.«

»Das haben sie beim Letzten auch gesagt. Herzstillstand.«

»Wenn einer stirbt, steht das Herz immer still.«

»Schmarrn… Ja, stimmt. Aber wird was geredet?«

»Er hat am Buckel einen roten Fleck gehabt. Mehr weiß man nicht.«

»Lippenstift wird’s wahrscheinlich nicht gewesen sein.«

»Hör auf. Man sagt, er muss erstochen worden sein. Von hinten. Aber wissen tut keiner was.«

»Das gibt’s doch nicht. Mitten in der Messe, mitten im Altarraum, die Ministranten stehen rum.«

»Die waren alle unter Schock. Die haben Psychologen gebraucht… und Notfallseelsorger…«

War ich auch mal. Gott sei Dank nicht diesmal.

Nein, ich möchte nichts mit alledem zu tun haben.

Bierwärmer

Einen Sonntag später ging ich in den »Schwarzen Adler«.

Nicht nach der Kirche, sondern anstatt.

Die Kartler droschen auf die Resopalplatte vom Stammtisch ein.

Biergläser mit Bierwärmern zitterten bei jedem Trumpf.

Dabei war das Bier schon ohne Bierwärmer warm genug für ein Fußbad.

Ich verdrückte mich in eine Ecke.

Die Wirtin mit der rostroten Mähne nahm mich nicht zur Kenntnis.

Die Maria. Mutter von drei Kindern.

Ich kam mir vor wie Luft.

Sie hasste Alkoholiker.

Ihr Mann war einer. Verschwunden.

Wahrscheinlich ihr Vater auch.

»So?«

Ich schreckte auf.

Sie stand vor mir.

Schaute auf mich herab.

Aus ihren Augen sprach es: »Du besoffene Loas!«

Ich sagte: »Wasser!«

»Wasser?«, sagte sie, herablassend wie ein Wasserfall.

Sie drehte sich um.

Ich rief ihr nach: »Aber mit Bierwärmer!«

Sie schaute kurz zurück, schaute, als hätte sie nicht recht gehört.

Sah den Funken in meinem Auge, und da glimmte ein Funken in ihren braunen Pupillen, ein unterdrücktes Lächeln belebte die Lippen. Kurz.

Humor.

Sie war also noch am Leben. Innen. In der Seele.

Die Schafkopfer klopften weiter.

Die Glocken läuteten.

Vaterunser.

»Kirch ist gleich aus«, sagte einer.

»Hams doch noch einen Hochwürden gefunden.«

»Aus Immenstadt?«

»Nein, aus Indien.«

»Kein Wunder, dass die Kirch immer leerer wird.«

»Wo es doch in letzter Zeit immer besser gegangen ist, mit dem Theopold Messner… Die Kirch war in letzter Zeit jeden Sonntag so voll wie früher nur an Weihnachten…«

»Das ist jetzt auch vorbei.«

»Weiß man eigentlich, was passiert ist?«

»In der Zeitung ist nur gestanden, er sei einem tragischen Unfall zum Opfer gefallen.«

»Prost… Es hat dem Herrn gefallen… Hahaha!«

Es fanden sich keine Lacher.

»Schelln-Sau!«, plärrte einer.

»Die Alte-Sau sticht!«

Und so weiter.

»Hier ist das Wasser.«

Die Wirtin stellte es vor mich hin auf einen Bierdeckel. Von der Aktienbrauerei Kaufbeuren. »Unser Allgäu– unser Aktienbier.«

Mein Aktienwasser.

»Es ist warm genug!«, sagte die Mutter Maria.

»Danke!… Wie geht’s denn den Mädle?«

»Welche Mädle?«

»Deine.«

»Wieso?«

»Habs halt schon länger nimmer gesehen.«

Sie blieb stehen, rannte nicht gleich weg wie sonst.

»Gut geht’s ihnen, die Kleine…«

Okay. Angebissen. Sie erzählte. Keine Ahnung, was. War mir auch wurscht. Frag eine Mutter nach ihren Kindern, und du hast gewonnen.

Ich horchte ihr zu, machte anerkennende Geräusche. Sagte dann so nebenbei wie möglich: »Weiß man eigentlich, was da vorgefallen ist letzten Sonntag in der Kirche… mit dem Pfarrer…?«

»Nein. Keiner weiß was. Die Polizei hat alle möglichen Leut ausgefragt. Keiner weiß was…«

»Und du… was denkst du, was passiert ist?«

»Keine Ahnung.«

»Was wird denn so geredet?«

»Allerhand.«

»Was allerhand?«

»Ah… nix.«

Sie ging. Ließ mich vor meinem lauwarmen Wasser hocken. Sogar die Kohlensäurebläschen waren zu faul zum Aufsteigen.

Ich auch.

Schleppte mich auf dem steilen, furchigen Teerweg mit den platt gequetschten Kröten zur Alm hinauf.

Scheiß Knie.

Im linken Knie war etwas nicht in Ordnung. Schon länger.

Wahrscheinlich schon viel länger.

Aber jetzt, wo ich trocken war, spürte ich die ziehenden Schmerzen an der Innenseite.

Das Leben ist hart ohne Stoff. Nur mit Wasser. Wasser und Brot. Ich fand meine neue Nüchternheit nicht berauschend.

»Das Leben ist kein Gefühlsallgäu.« Neulich gelesen. Schwachsinn.

Das Allgäu ist wie ein wogendes Meer, in Grün erstarrt. Mächtige Wellen, auslaufende Hügel.

SS

Am nächsten Tag, Montag, fasste ich einen Entschluss. Einen gewaltigen.

Ich ging zum Arzt. Zum Arzt von Tal.

Im Dorf hieß er einfach »d’r Dokt’r«. Der Doktor.

Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen hatte, war vor gut acht Tagen in der Kirche. Wie er den Priester zurückholen wollte. Aber der wollte nicht zurück.

Die Sprechstundenhilfe hatte einen weißen Kittel an.

Es war Johanna. Die Johanna vom Adolf, der an Prostatakrebs verstorben war.

Die Johanna vom Pfarrhaus.

Die Johanna mit der Toni. Das Lesbenpaar.

Sie kannte mich nicht.

Tat so.

Steril. Neutral. Abstinent.

Hätte Psychoanalytikerin werden sollen.

»Ihr Kärtle?«

Sie meinte wohl die Versicherungskarte. Sie siezte mich. Höchststrafe.

»Hab keins.«

»Dann könnenS’ itta zum Doktor gehen.«

»Privat.«

Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.

»Privat« war das Wort.

Sie lächelte, säuselte: »Natürlich… der Herr Dr.Bär… Der Herr Dr.Semmelweis ist gleich für Sie da!«

»Pressiert net!«

Eigentlich hätte ich ganz gern gewartet. Ich hatte sonst nichts vor, und so ein Tag auf der Alm ohne spirituelles Getränk ist eine Ewigkeit. Außerdem hätte ich vielleicht im Wartezimmer etwas erfahren von dem, was man so redet im Dorf, etwas von dem »allerhand«.

»Und die werte Adresse?«

»Die weißt du doch!«

»Nicht exakt, Herr Dr.Bär.«

Ich wurde fuchtig.

»Jetzt hör doch endlich auf mit dem Scheiß… als wär ich ein Fremder.«

»Für dein Patenkind bist du auch ein Fremder gewesen. Das ganze letzte Jahr. Nicht einmal an den Geburtstag hast dran denkt.«

»Ja, ich weiß, ich hab Scheiß gebaut… Und du weißt auch, warum…«

Ich war der Pate von ihrem jüngsten Kind Theo, aber nach dem Tod von meinem Geschäftspartner stürzte ich ab und konnte mich kaum mehr um mich selber kümmern.

»Weil du dich halb zu Tod gesoffen hast.«

Ich hätte mich am liebsten ganz zu Tod gesoffen.

»Ja, es tut mir auch leid, es war verkehrt von mir…«

Ein junger Mann, den ich von früher, vom Fußballspielen, kannte, kam aus dem Behandlungszimmer. Ich trainierte ihn und seine Mannschaft. Er übersah mich.

Tat weh.

Johanna, die Sprechstundenhilfe, verschwand ins Behandlungszimmer.

Im Wartezimmer wartete eine Handvoll Leute.

»Herr Dr.Bär.«

Johanna wieder.

»Bitte treten Sie ein. Der Herr Doktor erwartet Sie.«

Den Herrn Doktor kannte ich von seinem Auftritt in der Kirche. Als der Priester vom Lesepult gefallen war. Mit einem roten Fleck am Rücken.

Ich schätzte ihn auf sechzig oder so. Den Doktor. Dem Praxisschild nach war er auf den Namen Siegwart Semmelweis getauft. Kurz: SS.

Verbrauchtes Gesicht.

Tränensäcke unter den Augen.

Wacklige Hände.

Ich dachte: Er sollte mal zum Arzt gehen.

Generalsanierung.

Am besten zu einem, der sich mit Alkohol auskennt.

Man erkennt seinesgleichen.

»Wo fehlt’s denn?«

Ich sagte: »Mein Knie. Links. Da stimmt was nicht.«

»Dann schaun wir’s halt einmal an.«

Er sprach Allgäu. Oder Augsburg.

Meinesgleichen.

Ein Stethoskop hing um seinen Hals. Es war ein historisches Gerät, wahrscheinlich eines der ersten. Das Stethoskop wurde vor dreihundert Jahren erfunden. Seines sah wie dreihundert Jahre aus, aber gut erhalten. Wie neu. Gefiel mir. Er war wohl noch einer vom alten Schlag, vertraut mit der ärztlichen Diagnosefindung aus dem Mittelalter: abklopfen, abtasten, Puls fühlen, den Urin abschmecken. Das Stethoskop gehörte vor dreihundert Jahren zu den revolutionären Neuheiten der Medizin. Ersparte das mit dem Urin.

Sein Arztkittel hätte einen Waschgang für Kochwäsche gut vertragen.

Ich krempelte mein linkes Hosenbein hoch übers Knie.

»Nein. Die Hos müssenS’ schon ausziehen.«

Zum Glück war Johanna nicht mehr im Zimmer.

Zum Glück hatte ich frische Socken und eine frische Unterhose an.

Alte Gewohnheit.

Damit sich meine Mama nicht für mich schämen muss.

Nicht noch mehr.

Sie war gut im Schämen. Für mich. Schon immer.

»Auf die Liege.«

Ich hievte mich widerwillig auf das Papiertuch auf der Kunstlederliege. Plastik eben. Kam mir vor wie ein Pommes zum Einwickeln.

Hygiene. State of the art. Nicht schlecht.

Er drückte an meinem linken Knie herum.

Bis ich »au« schrie.

Noch mal. Fester.

»Au!«

»Wie lang tut’s denn schon weh?«

»Seit ungefähr sechs Wochen. Wird schlimmer.«

»Der Innenmeniskus, tät ich sagen.«

»Und was kann man da machen? Gibt’s da keine Salbe dafür?«

»Gibt’s schon. Aber die nützt nix. Der Meniskus schert sich einen Teufel um eine Salbe.«

»Was dann?«

»Neischauen.« Hineinsehen.

»Wie?«

Überflüssige Frage.

Überflüssige Antwort: »Arthroskopie.«

»Oh!«

»Kniespiegelung.«

Ich wusste, was eine Arthroskopie ist. Schon viele erlebt. Bei anderen. Routineeingriff. Pipifax. Kein Problem. Hatte ich immer den Patienten im Krankenhaus gesagt, als ich noch was zu sagen hatte. Als Klinikseelsorger. Früher. Jetzt bräuchte ich einen Seelsorger.

Ich bin ziemlich wehleidig. Nicht bei anderen. Bei mir.

Ich dachte, verhandeln kann nicht schaden, sagte: »Und eine Kernspin?«

»Kannst vergessen!«

Er duzte mich inzwischen. Tat mir gut. Dass er mich duzte. Und mit mir überhaupt redete: »Kernspin ist grad in Mode. Auch wenn’s nix nützt. Wenn was isch, sieht man’s. Dann muss man nei ins Knie. Wenn man nix sieht, muss man auch nei, damit man sieht, was drin isch. Also, Kernspin kannst vergessen. Aber wennst meinst, gehst nach Kempten zur Kernspin, die freuen sich, wenns ihr Spielzeug benützen können. Bringt Geld.«

»Also doch Arthroskopie?«

»Ja.«

»Aber… vielleicht… ich mein, es ist vielleicht lächerlich, aber von den Fußballern weiß ich, dass die immer zur Gesundbeterin gehen. Die schwören drauf.«

»Ich weiß. Die will auch von was leben. Außerdem gibt’s die gar nimmer.«

»Isch sie in Rente gangen«?

»Keine Ahnung. Man sagt, sie ist ersoffen. Isch mir auch wurscht. Iwois von nix… Also, ich schreib Ihnen jetzt eine Überweisung für eine Arthroskopie.«

Er war wieder beim Sie.

Langte mir die Überweisung rüber.

Ich zog meine Hose wieder an. Knöpfte mir mein Hosentürl zu. Gerade noch rechtzeitig, bevor die Johanna wieder reinkam.

»Die Johanna begleitet Sie hinaus«, sagte der Doktor. »Der Nächste bitte.«

Ich war wieder Luft für ihn.

Johanna rief ins Wartezimmer: »Der Nächste bitte«, und brachte mich zur Haustür.

Ist schon was wert, privat versichert zu sein.

»Pfüadi«, sagte sie.

»Pfüadi«, sagte ich, fragte im Gehen: »Weißt du was von der Gesundbeterin?«

»Was soll ich von der Gesundbeterin wissen?«, fuhr sie mich an.

»Hätt ja sein können.«

Warum kriegte sie feuchte Augen?

Ich schlich durch das Dorf.

Deprimiert. Wusste nicht, warum.

An der Bushaltestelle wartete ein Abfallkübel.

Ich zerriss meine Überweisung und warf die Schnipsel hinein.

»Zum Arsch…«

Ich wollte zum »Schwarzen Adler«. Ein Bier trinken.

Nur eins.

Keins!

Dann eben nicht.

Ich machte einen großen Bogen um den »Schwarzen Adler«.

Landete am Fußballplatz. Beim See.

Die Jugend trainierte.

Ich kannte sie noch alle.

Ich hatte sie alle trainiert.

Ein Jahr lang.

Bis ich abstürzte.

Sie saufen alle wie die Bürstenbinder.

Aber wer abstürzt, ist draußen.

Es lief schon die zweite Halbzeit, die Burschen wurden müde. Sie gingen mehr auf die Knochen als auf den Ball.

Der Rechtsaußen humpelte vom Platz. Er hatte eins draufgekriegt.

Zwei Kameraden stützten ihn. Er konnte mit dem rechten Fuß nicht mehr auftreten.

»Tut’s weh?«, fragte ich.

Er schaute mich an.

Ich sagte: »Ja, ich weiß, blöde Frage.«

»Au…« Sein Gesicht sprach Schmerzbände.

»Der Doktor ist noch in der Praxis. Ich war grad da…«

»Der Doktor… kann mich…«

»Denn geh halt zur Gsundbeterin!«

»Isch nimmer da.«

»Was: Isch nimmer da?«

»Gibt’s nimmer. Weg. Verschluckt.«

»Sie kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben.«

»Ihre Hütte ist leer. Zu. Geschlossen.«

»Steht kein Zettel an der Tür? ›Betriebsurlaub‹ oder ›Wegen Krankheit geschlossen‹ oder so was?«

Er rieb seinen Knöchel. »Nix…«

»Dann muscht doch zum Doktor!«

Sangria

Wir saßen wieder auf der Bank vor der Alm.

Sonnenuntergang anschauen.

Ich und meine Nachbarin.

Früher hatte sie um die Zeit immer die Kühe von der Weide heim in den Stall getrieben, mit ihrem bauchfreien Top und dem Piercing am Bauchnabel. Nun hatte sie keine Kühe mehr zum Heimtreiben. Verkauft. Und ich hatte kein Bauchpiercing mehr zum Anschauen. Sie trug eine ordentliche Bluse. Bauch bedeckt.

Auch sonst war sie eher bedeckt. Gesprächsmäßig.

Ich erzählte ihr von meinem Knie und dass ich beim Doktor war und so weiter und sagte: »Ich hab gehört, die Gesundbeterin ist nicht mehr da.«

»So…«

»Weiß du was?«

»Woher soll ich was wissen?«

»Hätt ja sein können… Wie schaut sie denn überhaupt aus, die Gesundbeterin?«

»Ich habs schon länger nimmer gesehen.«

»Und wie hats da ausgeschaut, vor schon länger?«

»Wies halt immer ausgeschaut hat.«

Maulfaul war sie geworden, meine Nachbarin.

»Hat’s wenigstens geholfen…?«

»Ja.«

»Bei was alles?«

»Bei den Fußballern…«

»Aber du bist ja keine Fußballerin…«

»Alle sind hingegangen zu ihr.«

»Dann müssten doch alle wissen, wie sie aussieht!«

»Dann frag halt alle.«

Ich dachte: Leck mich am Arsch, du zickige Kuh.

Sagte: »Schöner Sonnenuntergang heute. Darf ich dir noch nachschenken?«

»Ja, aber net zu viel.«

Ich schenkte ihr von dem süßen Fusel voll ein.

Sie mochte süßen Fusel.

Sangria.

Fruchtsaft mit eingebautem Rausch.

Und Kater. Gegen den hilft keine Gesundbeterin.

Ich hatte eine Flasche Chardonnay vor mir stehen.

»Chardonnay« stand auf dem Etikett.

Aus der guten alten Zeit.

Als ich jeden Abend eine Flasche Chardonnay oder zwei inhalierte.

Jetzt war Quellwasser drin.

Eine Flasche reichte leicht für zwei Abende.

Ohne dass ich mich gewaltsam zurückhalten musste.

»Der ist gut zum Salat-Anmachen«, hatte meine Nachbarin über den Chardonnay einst gesagt, beim Probieren, »nicht ganz so sauer wie der Essig.« Danach war sie zu Sangria übergegangen.

Ich fragte sie nach ihren Kindern.

»Ja, die Maja… und die Käsi…« Sie holte Luft und legte los.

Maja hatte ihren Namen nicht von der Jungfrau Maria, sondern von der Biene, und Käsi kam von Katherina, die hieß abgekürzt »Cathy«, und weil die Allgäuer mit dem englischen Tee-Ätsch auf Kriegsfuß stehen, war am Ende »Käsi« herausgekommen.

Die Sonne versank langsam hinter den Buckeln am Horizont. Die Flugzeuge malten lautlos rosarote Kondensstreifen an einen kitschig blauen Himmel. Die halbe Menschheit musste wohl in der Luft unterwegs sein, die einen von links nach rechts, die andern von rechts nach links. Wenn alle blieben, wo sie sind, bräuchte man keine Flieger.

Die Nachbarin erzählte immer noch von Maja und Käsi.

Ich sagte eher bleiläufig, als ich ihr Glas zum fünften Mal mit Fusel füllte: »Wenn die Kinder krank waren, waren die auch bei der Gesundbeterin?«

»Nein, die Gesundbeterin… Da sind eher die Frauen hingegangen… Und die ist ja auch erst die letzten paar Jahre da gewesen… aber… sie hat vielen geholfen… Wo soll man auch als Frau hingehen, wenn…«

Sie stockte.

Ich sah aus meinen Augenwinkeln, dass ihre Augen feucht wurden, eine Träne lief ihr über die Wange, sie nahm einen tiefen Schluck Sangria.

Ich sagte: »Was wohl mit ihr ist? Einfach nimmer da… Wird doch nicht…«

»Wird doch nicht was?«, raunzte sich mich an.

»Krank worden sein… oder in Rente gegangen… oder… verunglückt… Vielleicht sollte man sie bei der Polizei vermisst melden… Wie hat sie denn ausgesehen?«

»Unscheinbar.«

»Wie schaut unscheinbar aus?«

»Ach halt… Sie hat immer gleich ausgesehen. So eine Kutte hat sie angehabt, mit Kapuze drüber, wie ein Mönch, manchmal auch ein Kopftuch und lange Haare und eine dicke Hornbrille, eine altmodische…«

»Wie alt war sie denn?«

»Schwer zu sagen… Sie hat kein Alter gehabt… Sie war einfach eine Frau… im Mittelalter. Älter wie dreißig, aber sicher noch nicht achtzig.«

»Und die Hände, wie waren die Hände? An den Händen sieht man das Alter. Da hilft kein Botox. Hände sagen die Wahrheit. Übers Alter.«

»Ihre Hände hab ich nie gesehen.«

»Wieso nicht? War sie ein Contergan-Opfer?«

»Sie hat immer Handschuhe angehabt. So Arzthandschuhe… so wie Arztsocken, nur Handschuhe. Weiß.«

»Warum?«

»Keine Ahnung… Vielleicht haben alle Gesundbeterinnen Arzthandschuhe an. Berufskleidung.«

»Ja. Vielleicht. Priester haben ja auch ihre Gewänder an. Vielleicht waren es Gebetshandschuhe, extra zum Gesundbeten.«

»…«

»Und was hat sie denn gesundgebetet?«

»Was halt wehtut…«

Sie weinte still und trank still. Sie trank mehr, als sie weinte, aber je mehr sie weinte, desto mehr trank sie. Wie ein Durchlauferhitzer.

Warum?

Verschlossen

Ich stand vor einer alten Holzhütte ziemlich weit oben am Hang, unter dem Hörnle, im Wald, verhockt.

War wandern.

Rentnerwandern.

Springen konnte ich nicht mehr mit meinem Knie. Die Allgäuer sagen springen, wenn sie laufen meinen.

Wie der Teufel will, war ich an der Hütte von der Gesundbeterin gelandet.

Meine Nachbarin hatte mir verraten, wo der geheime Ort lag, den alle im Dorf kannten.

Nur ich nicht.

Die Holzläden waren zugeklappt.

An der Tür hing ein Vorhängeschloss.

Ich rüttelte.

Nur rütteln.

Zu.

Eine Kette. Ein einfaches Schloss.

Hatte ich einen Bolzenschneider?

Im Keller von der Alm musste einer sein. In der Werkstatt. Da gab es jede Menge Werkzeug.

Warum nicht auch einen Bolzenschneider?

Hätte mich interessiert, wie sie gewohnt hat.

Oder wenigstens, wo sie praktiziert hat, die Gesundbeterin.

Die Unsichtbare. Lange Haare hatte sie gehabt. Und Handschuhe. Eine Kutte wie ein Mönch. Dicke Hornbrille. Alter: zwischen dreißig und achtzig.

Wo war sie?

Weg.

Ein Unfall?

Nein. Das sah alles zu geplant aus. Die geschlossenen Läden, das Vorhängeschloss.

Selbstmord? Im See ersoffen?

Aber warum schließt sie dann alles vorher ab?

Ich rüttelte noch mal am Schloss.

Sinnlos.

Humpelte an der Hütte vorbei.

Stockte.

Sah Reifenspuren im Gras und dann auf dem Waldweg.

Ziemlich frisch.

Es hatte die ganze Nacht geregnet. Sie mussten von heute Vormittag sein, sonst hätte sie der Regen aufgeweicht und weggeschwemmt.

Normale Autoreifen. Breit, aber kein Traktor. Scharfes Profil.

Wer war da an der Hütte der Gesundbeterin? Was wollte er? Oder sie. Man muss heutzutage ja immer doppelt denken. Wegen des Feminismus. Der Hut. Die Hütte. Der Schrank. Die Schranke. Die Dachrinne. Der Dachrinner. Die Fülle. Der Füller. Der Schlamper. Die Schlampe. Der Dichter. Die Dichtung. Die Gläubige. Der Gläubiger. Der Protestant. Die Prostata. Die Gesundbeterin. Der Gesundbeter.

Ich ging wieder talwärts.

Talwärts tat das Knie noch schlimmer weh.

Zurück zur Alm. Ausruhen.

Hahnkrähen

Schon von Weitem sah ich jemanden auf der Bank vor der Alm sitzen.

Ich ärgerte mich. Spürte keinen Knieschmerz mehr.

Unverschämt, einfach auf das Grundstück zu gehen. Privat. Mit einem Seil versperrt. Das Seil musste immer gespannt sein, damit die Kühe von den Anwesen aus der Nachbarschaft nicht auf den Hof liefen, sondern weiter auf die Weide oder zurück in ihren Stall. Die Kühe begreifen das. Aber dieses Rindvieh begriff nichts.

»Des isch privat«, sagte ich.

»Ich weiß«, sagte er.

»Und warum hockscht dann do?«

»Weil ich zum Dr.Bär will.«

»Warum?«

»Warum geht dich des was an?«

»Weil ich zufällig der Dr.Bär bin.«

»Ja so was– das isch ja was ganz was anders!«

Er stand sogar auf, streckte mir die Hand entgegen, sagte: »Metzger. Schorsch Metzger.«

»Ich hab aber kein Vieh zum Schlachten.«

Er lachte.

»Ich bin kein Metzger, ich heiß Metzger.«

Ich massierte meine rechte Hand. Dachte, wenn ich den Kernspin mach, lass ich gleich die Hand auch durchleuchten, sagte: »Dem Händedruck nach könntenS’ auch a Metzger sein!«

»Ich bin Geistlicher. Diözese Kempten. Bistum Augsburg. Personalchef. Nachfolger vom Rössle.«

»Heiligs Blechle. Wie komm ich denn zu der zweifelhaften Ehre?«

»Ich hätt einen Job für Sie.«

»Net scho wieder!«

»Doch. Sie haben vor zwei Jahren den Fall Theo Amadagio zu unserer vollsten Zufriedenheit aufgeklärt. Und sehr diskret.«

Schwachsinn. Ich hatte ihnen eine Geschichte serviert, die plausibel war, aber die Wahrheit kannte nur ich. Und den Täter. Die Täterin. Schon wieder Feminismus!

Sagte: »Nein.«

»Warum nicht? LassenS’ mich doch wenigsten erklären!«

»Nein! Sie können erklären, bis Sie blau werden, es bleibt beim Nein.«

Welch ein Genuss. Ich war nicht mehr erpressbar. Leider. Letztes Mal hatten sie mich erpresst mit meinem schlampigen Verhältnis zu meiner verheirateten Geliebten. Es gab kein Verhältnis mehr. Ich hatte es versoffen.

»Ich oder deine Sauferei«, hatte sie gesagt.

»Das ist Erpressung!«

»Egal was es ist, entscheid dich. Ich oder deine Sauferei.«

Darauf hatte ich gesagt: »Natürlich du. Ich hör auf zu saufen. Kein Problem.«

Sie hatte mich geküsst, kurz, angeekelt gesagt: »Deine Fahne!«

»Ich hör ja auf…«

Eine Woche später tauchte ich wieder bei ihr auf, ihr Mann war auf Dienstreise. Sie sah mich an, kurzer Kuss.

»Pfefferminz!«, sagte sie. »Du hältst mich wohl für blöd. Fahne mit Pfefferminz. Du stinkst aus allen Knopflöchern nach Suff.«

»Aber…«

»Hau ab. Es ist aus.«

»Aber…«

»Aus«, hatte sie gesagt. Nicht geschrien. Ganz cool. Ganz sachlich. »Aus.«

Dann stürzte ich ab. Ein Jahr Suff. Dreihundertfünfundsechzig Tage Suff. Zweiundfünfzig Wochen. Sieben Tage die Woche. Vierundzwanzig Stunden am Tag: nichts als besoffen.

Es war meine Rettung. Ich war zu besoffen, um mich umzubringen.

Nun, im ersten Jahr meines neuen nüchternen Lebens, war ich nicht mehr erpressbar. Deshalb sagte ich noch mal: »Nein!«

Er ließ nicht locker. »Wir zahlen gut.«

»Mir wurscht!«, log ich, fragte: »Bloß interessehalber: Was ist denn bei euch ›gut‹?«

»Zehn Prozent.«

»Lächerlich. Zehn Prozent! Wenn schon, dann–«

»Wenn ich Sie wär, tät ich zuerst fragen: Zehn Prozent von was?«

»Egal von was, zehn Prozent ist immer zu wenig.«

»Es geht um Millionen.«

»Oh… Setzen Sie sich hin, ich hol uns ein Bier!«

Ich musste Zeit gewinnen. Wie viel ist zehn Prozent von »Millionen«?

Ich stieg in den Keller. Bierkeller.

Zehn Prozent von einer Million ist… der zehnte Teil…

Ich nahm einen Bierdeckel, kritzelte Zahlen, um sicher zu sein. Richtig. Hunderttausend Euro.

Ich stieg wieder rauf zur Sonne, hielt ihm eine Flasche Augustiner Edelstoff hin, behielt die Flasche Clausthaler für mich.

»Broschd!«

Heißt prost. Der Letzte, mit dem ich geprostet hatte, war seit einem Jahr tot.

»Ham Sie gesagt: MillioNEN?«

»Ja, MillioNEN.«

»Dann wären zehn Prozent ein paar HunderttausendER.«