Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SCM Hänssler

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine mitreißende Romanbiografie über das weltberühmte Lied »Amazing Grace« und die verändernde Kraft Gottes. Der junge John Newton gerät schnell in die dunkelsten Abgründe der Seefahrt. Umgeben von Brutalität wird er als Kapitän eines Sklavenschiffs selbst zu einem der schlimmsten Katalysatoren für den Sklavenhandel. Erst als er einen gefährlichen Sturm überlebt, ändert sich der Kurs seines Lebens. Er erlebt eine Gnade, die tiefer geht, als er es sich je hätte vorstellen können. Gottes bedingungslose Gnade macht ihn zu einer der ersten Stimmen gegen den Sklavenhandel im 18. Jahrhundert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

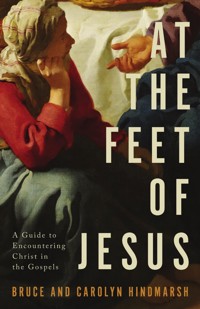

BRUCE HINDMARSH · CRAIG BORLASE

Die Melodie der Gnade

John Newton und die erstaunliche Geschichte hinter dem Lied »Amazing Grace«

Aus dem amerikanischen Englisch von Dagmar Schulzki

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

ISBN 978-3-7751-7662-0 (E-Book)

ISBN 978-3-7751-6242-5 (lieferbare Buchausgabe)

© der deutschen Ausgabe 2025

Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbH

Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen

Internet: www.haenssler.de

Originally published in English under the title

Amazing Grace

© 2023 Bruce Hindmarsh and Craig Borlase

Published by arrangement with HarperCollins Christian Publishing, Inc.

Soweit nicht anders angegeben, sind die Bibelverse folgender Ausgabe entnommen:

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Weiter wurden verwendet:

Bibeltext der Schlachter Bibelübersetzung. Copyright © 2000 Genfer Bibel-

gesellschaft. Wiedergegeben mit der freundlichen Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.

Übersetzung: book-translation.de, Dagmar Schulzki

Lektorat: Christina Bachmann

Umschlaggestaltung: Jan Henkel, www.janhenkel.com

Titelbild: Sulvia »Ancient Sail Ship In The Sea«, CC0 Public Domain

Satz und E-Book-Erstellung: Satz & Medien Wieser, Aachen

Inhalt

Über die Autoren

Über das Buch

Vorwort

Teil 1: ’Tis grace has brought me safe thus far

1 Tod

2 Liebe

3 Konsequenzen

4 Niedergang

5 Zerbrechen

6 Sturm

7 Sklaven

8 Fesseln

Teil 2: And grace will lead me home

9 Freiheit

10 Abrechnung

11 Abschaffung

12 Zu Hause

Epilog

Nachwort

Dank

Anmerkungen

Weiterführende Literatur

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Über die Autoren

BRUCE HINDMARSH ist Professor für Geschichte des Christentums und Theologie am Regent College in Vancouver. Er ist Referent und schreibt für akademische sowie allgemeine Zielgruppen weltweit über Geschichte, Theologie und das geistliche Leben.

CRAIG BORLASE ist ein internationaler Bestsellerautor, der in der Nähe von Oxford, England lebt. Er ist bekannt für seine Publikationen über außergewöhnliche Erlebnisberichte, für die er u. a. in die USA, Kuba, Irak, Uganda und China gereist ist.

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Über das Buch

VON DER KRAFT DER ERLÖSUNG

England, 1725. Der junge John Newton gerät schnell in die dunkelsten Abgründe der Seefahrt. Umgeben von Brutalität wird er als Kapitän eines Sklavenschiffs selbst zu einem der schlimmsten Katalysatoren für den Sklavenhandel. Erst als er einen gefährlichen Sturm überlebt, ändert sich der Kurs seines Lebens. Er erlebt eine Gnade, die tiefer geht, als er es sich je hätte vorstellen können. Diese Erfahrung macht ihn zu einer der ersten Stimmen gegen den Sklavenhandel im 18. Jahrhundert.

Eine mitreißende Romanbiografie über das weltberühmte Lied »Amazing Grace« und die verändernde Kraft Gottes

Basierend auf der jahrelangen Recherche von John Newtons Schriften

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Vorwort

Der Swissair-Flug 111 war am Abend des 2. September 1998 unterwegs von New York nach Genf, als das Flugzeug vor der Küste von Nova Scotia plötzlich 2400 Meter tief in den Atlantik stürzte. Alle 229 Menschen an Bord kamen ums Leben. Das kleine Touristendorf Peggy’s Cove in Kanada wurde unverzüglich in eine Einsatzzentrale für Polizei, Küstenwache und Rettungskräfte umgewandelt. Schockierte Familienmitglieder trafen ein und blickten fassungslos auf die Wellen hinaus, in denen ihre Liebsten versunken waren. Ein Militärseelsorger trat ans Ufer und bot der trauernden Familie eines neunzehnjährigen kalifornischen Studenten seinen Beistand an. Er betete mit ihnen, dann stimmte die Familie ein vierstimmiges Kirchenlied an, gefolgt von »Amazing Grace«. Der Seelsorger bemerkte, dass Rettungskräfte und Zuschauer gleichermaßen von der Szene ergriffen waren. Niemand rührte sich, bis das Lied verklungen war. Er sagte: »Solche Szenen spielten sich jeden Tag ab – erstaunliche Gnade inmitten unsäglichen Leids.«

Es war dasselbe nordatlantische Gewässer, auf dem 250 Jahre zuvor John Newton, der Autor von »Amazing Grace«, inmitten eines furchtbaren Sturms verzweifelt zu Gott geschrien und ihn um seine Gnade gebeten hatte. Sein Schiff war unterwegs nach England, als das Unwetter es mitsamt allen Passagieren zu verschlingen drohte. Einige Jahre später, nachdem Newton sich als anglikanischer Pastor in einer Pfarrgemeinde in den englischen Midlands niedergelassen hatte, schrieb er »Amazing Grace«. Dieses Lied hat mittlerweile zweieinhalb Jahrhunderte überdauert und ist heute für viele Menschen inmitten von Tragödien ein kraftvolles Symbol der Hoffnung.

Auch in Momenten intensiver nationaler Trauer hat »Amazing Grace« in Amerika eine herausragende Rolle gespielt. Nachdem das amerikanische Volk 1986 live im Fernsehen mitverfolgt hatte, wie die Raumfähre Challenger in Flammen aufging, erklang »Amazing Grace« bei dem Trauergottesdienst für die Astronauten. Im Jahr 1995 nach dem Bombenanschlag eines amerikanischen Terroristen auf ein Regierungsgebäude in Oklahoma City, bei dem 168 Menschen starben, wurden in den Nachrichten Ausschnitte von Gottesdiensten übertragen, in denen »Amazing Grace« gespielt wurde, und auch die Gedenkmesse für John F. Kennedy jr. im Juli 1999 endete mit diesem Lied.

Im Jahr 2001, unmittelbar nach den Terroranschlägen vom 11. September, versammelten sich Menschen spontan auf dem Union Square, zündeten Kerzen an und sangen »Amazing Grace«. Doch nicht nur in New York – in den gesamten Vereinigten Staaten war »Amazing Grace« sowohl bei formellen als auch spontanen Gedenkfeiern für den 11. September zu hören und bleibt bis heute ein oft gesungenes Lied in Zeiten öffentlicher Tragödien und privaten Leids. Dafür gibt es unzählige Beispiele. »Amazing Grace« ist, wie ein Kritiker treffend bemerkte, die »geistliche Nationalhymne Amerikas«.

Am 20. November 1998 wurde das Lied in Kanada auf Dudelsäcken gespielt. Anlass war der Gedenkgottesdienst für Michel Trudeau, den Sohn des früheren Premierministers Pierre Trudeau, der bei einem Skiunfall ums Leben gekommen war. Zwei Jahre später, am Jahrestag des Amoklaufs an der Columbine Highschool in den USA, verletzte ein Schülers an einer Highschool in Orleans in der Nähe von Ottawa vier seiner Mitschüler und einen Lehrer mit dem Messer, bevor er sich der Polizei stellte. Inmitten des Tumults und des Schocks versammelten sich einige Schüler, die der Pfingstbewegung angehörten, vor der Schule, fassten sich an den Händen und begannen zu beten. Schon bald schlossen sich ihnen weitere Schüler an, Christen wie Nichtchristen. Spontan stimmten sie »Amazing Grace« an. Dies zog die Aufmerksamkeit der Reporter auf sich, die schnell ihre Kameras zückten und sie auf den Gebetskreis der etwa vierzig bis fünfundvierzig Schüler richteten. An diesem Abend wurde in den landesweiten Nachrichten darüber berichtet.

Vielleicht noch bemerkenswerter ist, dass dieses Lied, das aus der Feder eines früheren Sklavenhändlers stammt, von afroamerikanischen Gemeinden aufgegriffen wurde, die es sich zu eigen machten – vor wie auch nach der emancipation, der Befreiung der Sklaven in Amerika. »Amazing Grace« wurde zu einem Lied, das ein persönliches Zeugnis ausdrückte. Gospelgrößen wie Mahalia Jackson verschafften ihm ein noch größeres Publikum. Am 10. Dezember 1947 nahm sie »Amazing Grace« für Apollo Records auf. Ihre gefühlvolle Interpretation des Liedes, die in den Nachkriegsjahren im Radio gespielt wurde, trug dazu bei, dass »Amazing Grace« fest im kollektiven Bewusstsein verankert wurde. Es erklang während der Bürgerrechtsbewegung, in den Jahren des Vietnamkriegs und immer dann, wenn Menschen in Zeiten von Schmerz und unerträglichem Unglück ein Gebet um Gnade brauchten.

Am 17. Juni 2015 erschoss ein white supremacist, ein Anhänger der Theorie der Überlegenheit Weißer, während eines Abend-Bibelkreises in Charleston, South Carolina, neun Afroamerikaner. Unter ihnen war auch der Politiker und Hauptpastor der Mother Emanuel AME Church, Reverend Clementa Pickney. Als Präsident Barack Obama die Trauerrede für den getöteten Pastor hielt, brach er plötzlich ab und stimmte nach kurzem Zögern »Amazing Grace« an. Das fühlte sich für ihn in diesem Moment richtig an und er wusste, dass die Trauergemeinde sich ihm sofort anschließen würde. Es war ein sehr bewegender und eindrucksvoller Moment.

Wo können wir heute in unserer tief gespaltenen Gesellschaft und angesichts der vielen gewalttätigen Auseinandersetzungen noch Hoffnung finden? Wo finden wir Hoffnung für die menschliche Existenz? Wo finden wir Hoffnung angesichts all der Trauer und des Leids, die drohen, unser Leben zu zerstören? Vielleicht sollten wir uns die zeitlose Botschaft von »Amazing Grace« wieder einmal ansehen. Vielleicht könnte sie uns ganz unabhängig davon, wie groß unsere Probleme, wie tief unsere Scham, wie schmerzhaft unsere Reue und wie finster das Böse ist, das die Erde heimsucht, neue Hoffnung geben – die Hoffnung auf eine Gnade, die noch tiefer geht als all das, auf eine Vergebung, die alles verändert, und auf eine Kraft zur Versöhnung, die größer ist als wir selbst.

In diesem Buch wollen wir die bemerkenswerte Geschichte hinter dem Lied »Amazing Grace« erkunden und etwas über das dramatische Leben seines Autors John Newton erfahren. In seiner Geschichte steckt eine Botschaft der Gnade – eine Botschaft, die wir in unserer heutigen Zeit dringender benötigen als je zuvor.

Als John Newton 1764 im Alter von knapp vierzig Jahren seine Autobiografie schrieb, veröffentlichte er sie anonym unter dem fast reißerischen Titel: An Authentic Narrative of Some Remarkable and Interesting Particulars in the Life of ********* (dt. erschienen als: »Wahre Erzählung einiger merkwürdigen Umstände in dem Leben des Johann Neuton Prediger«). Der Buchdeckel versprach den wahrheitsgemäßen Bericht außergewöhnlicher Erfahrungen und die Leser und Leserinnen wurden nicht enttäuscht.

Das Buch, das du in Händen hältst, ist eine Erzählung von Newtons Geschichte für eine neue Generation. Wie seiner Autobiografie liegt auch diesem Buch das Bestreben zugrunde, möglichst »authentisch« zu sein. Dafür haben wir das wahre Drama von Newtons Leben aufgegriffen und die Szenen anhand der Hinweise aus seinen eigenen Schriften sowie weiterer historischer Quellen detailliert rekonstruiert. Im ersten Kapitel beispielsweise haben wir die im 18. Jahrhundert herrschenden Gegebenheiten in Wapping, wo Newton aufwuchs, mit seinen persönlichen Erinnerungen verbunden, um seine frühe Jugend so bunt und lebendig zu beschreiben, wie er selbst sie erlebt hat (einschließlich einer Leiche). Unser Ziel ist es, dass du hautnah miterlebst, wie sich seine Biografie in Echtzeit entfaltet.

Wir haben unsere Vorstellungskraft jedoch nicht nur dafür genutzt, Farbe ins Spiel zu bringen oder eine alte Geschichte auszuschmücken, sondern auch, um uns in jeder Phase seines Lebens so weit wie irgend möglich in John Newtons gedankliche und reale Welt einzufühlen. Wir haben uns diese Szenen auf der Grundlage der vielen Quellen ausgedacht, die er uns hinterlassen hat, einschließlich seiner Autobiografie, seinen Tagebüchern und Briefen sowie seinen umfangreichen Schriften. Darüber hinaus haben wir weitere Quellen und die beachtlichen Forschungsergebnisse zu Newton und seiner Zeit in unsere Recherchen einbezogen. Seine Welt war so real wie die unsere – genauso greifbar, sichtbar und hörbar –, und wir wollen, dass Sie sie mit allen Sinnen nachempfinden können.

Deshalb haben wir fiktive, aber plausible Dialoge und vorstellbare Episoden erschaffen, um dort die biografischen Fakten und historischen Rahmenbedingungen so realistisch wie möglich einzufügen und auch die innere Welt Newtons und seiner Zeitgenossen darzustellen. Einige Dialoge wurden wörtlich aus Newtons Briefen und anderen Schriften wiedergegeben, andere sind erfunden. Doch dieses Buch ist keine Fiktion. Es ist eine dramatisierte Biografie, die sich anfühlt wie ein Film oder ein Theaterstück. Für Leser und Leserinnen ist es wichtig zu wissen, dass die wesentliche Erzählung, die Chronologie sowie die Namen (von Menschen, Orten und Schiffen) und Dokumente (Lieder, Briefe, Bücher, Protokolle usw.) exakt den Quellen entsprechen. Tatsächlich haben wir sogar stillschweigend einige fehlerhafte Details aus früheren Biografien korrigiert. Am Ende des Buchs finden sich Quellenangaben für jedes Kapitel sowie eine kurze Bibliografie für alle, die sich näher mit den historischen Aufzeichnungen befassen möchten. Bei der Nutzung der Originalquellen und -manuskripte haben wir die Rechtschreibung, die Zeichensetzung und die Groß- und Kleinschreibung an unsere moderne Sprache angepasst, um Lesern und Leserinnen eine flüssige Lektüre zu ermöglichen.

Wir hoffen, dass dieses Buch für Sie als Leser oder Leserin eine lebendige Geschichte bereithält, die Ihnen die tiefen Wahrheiten aus John Newtons Leben weitergibt und Sie mitten hinein in die Handlung versetzt. Wenn Sie fühlen, was er fühlte – wenn Sie vor Augen haben, wie er in seinem Regenmantel stolz am Ufer der Themse entlangschreitet, wenn Sie die salzige Gischt des Nordatlantiks auf den Wangen spüren und das Getrappel der Pferdehufe auf dem Kopfsteinpflaster der Straßen des 18. Jahrhunderts hören –, ist es uns gelungen, Ihnen Newton ein Stück näherzubringen. Unser Wunsch ist es, dass dieses Buch zu einer weiteren »authentischen Erzählung« von einigen der nach wie vor »bemerkenswerten und interessanten Einzelheiten« aus dem Leben von John Newton geworden ist.

Wenn Sie von Newtons dramatischem Leben lesen und darin eintauchen, werden Sie nicht umhinkönnen, seine Erfahrungen mit Ihren eigenen zu vergleichen. Er hat einige sehr unüberlegte Entscheidungen getroffen. Nun, das trifft auch auf uns zu. Er hat beschämende Dinge getan – auch das kennen wir aus eigener Erfahrung, so ungern wir uns das eingestehen mögen. Als junger Mann verliebte er sich Hals über Kopf und verhielt sich oft unvernünftig, auch an solche Momente in unserem Leben können wir uns erinnern. Und so könnte man das fortführen.

Wenn Newton dann in noch tiefere Finsternis gerät und sogar bereit ist, sich umzubringen oder einen Mord zu begehen, denken wir unweigerlich an die Zeiten, in denen auch wir verzweifelt waren und keine Hoffnung mehr hatten. Dann erleben wir, wie er in den Sklavenhandel einsteigt, ohne sich zu diesem Zeitpunkt der moralischen Verwerflichkeit seines Handelns bewusst zu sein. In solchen Momenten müssen wir vielleicht kurz innehalten und uns fragen, ob auch wir zu derart unvorstellbaren Taten fähig wären.

Doch schließlich wendet sich das Blatt – Newton verspürt große Reue über sein Handeln und findet schließlich Gnade und Vergebung. Er wächst in der Weisheit und beginnt zu verstehen, was Liebe ist. Angesichts dessen mag uns der Gedanke kommen: Wenn es für ihn Gnade gab, könnte es sie vielleicht auch für mich geben. Eine Geschichte wie die von Newton ermutigt uns dazu, ehrlich zu sein im Blick auf unsere Misserfolge, unser Elend und alles, für das wir einst blind waren. Denn genau das bedeutet doch »Amazing Grace«.

Newtons Geschichte führt uns klar vor Augen, dass niemand ohne Schmerz oder innerhalb eines Augenblicks zu Christus kommt. Sie verdeutlicht, dass uns das Geschenk der Gnade zwar großzügig gewährt wird, dass aber keiner von uns das Evangelium empfängt, ohne in die Tiefe zu gehen – weit über den Moment einer Bekehrung hinaus. Je mehr uns bewusst wird, wie sehr wir die Gnade brauchen, umso mehr verstehen wir, was für ein kostbares Geschenk sie ist.

Deshalb ist Newtons Geschichte eine Entdeckungsreise – eine Reise, die jeder und jede von uns für sich selbst antreten muss. Sein Leben gleicht einer Parabel, die uns lehrt, dass wir die Gnade weit mehr brauchen, als wir anfangs geglaubt haben. Wir erkennen, dass wir an dem Schmerz und den tiefen Verletzungen, die andere erlitten haben, eine Mitschuld tragen. Wir sehen, dass wir die Gnade, je älter wir werden, umso mehr brauchen, denn je näher wir dem Licht kommen, desto deutlicher treten Unreinheiten hervor. Reife bedeutet, immer besser zu verstehen, wie sehr wir die Gnade Gottes nötig haben, und dementsprechend in Demut und Sanftheit zu leben, wie Newton es tat. Doch bei jedem Schritt wirkt Gott mit und ruft uns zu sich nach Hause. In dieser Geschichte gibt es noch genug Platz für uns alle.

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Teil 1’Tis grace has brought me safe thus far

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

1 Tod

(1725–1732)

John Newton wachte auf. Um ihn herum herrschte undurchdringliche Finsternis. Er blieb reglos liegen, die vom Schlaf verklebten Augen halb geschlossen. Im Haus herrschte absolute Stille. Niemand rührte sich, weder das alte Ehepaar, das im Raum nebenan schlief, noch die Magd unten in der Spülküche. Doch da war etwas, das ihn rief und ihn drängte, unter der steifen Baumwolldecke hervorzukriechen, die sein Vater von einer seiner vielen Seereisen mitgebracht hatte. Alexandria? Venedig? John konnte sich nicht mehr erinnern. Nicht, dass das eine Rolle gespielt hätte. Er strampelte die Decke zur Seite und schlich sich in die Dunkelheit. Er musste sich sputen. Schließlich passierte es nicht jeden Tag, dass ein Junge eine Leiche zu Gesicht bekam.

Das Zimmer war ihm fremd, doch er zündete keine Kerze an. Seine Flucht war gut vorbereitet. Am Abend zuvor hatte er seine Kleider ordentlich zurechtgelegt. Seine gelben Wollstrümpfe, seine dunkle, samtene Kniehose mit Spangen, den langen Mantel, von dem die Leute sagten, er sehe darin aus wie eine Miniaturausgabe seines Vaters. Geräuschlos zog er sich an, um niemanden im Haus zu wecken. Er hatte keine Ahnung, was sie tun würden, wenn sie bemerkten, dass er so früh schon auf war. Sie waren nette Leute, gute Menschen, die mit seiner Mutter befreundet waren. Vielleicht hätten sie kein Problem damit, dass ein sechsjähriger Junge sich allein auf die Straßen Londons hinauswagte, aber es war besser, es nicht darauf ankommen zu lassen. Das Abenteuer war das Risiko wert, denn es wurde gemunkelt, dass die Leiche, die am Galgen hing, einer der zurzeit berüchtigtsten Piraten sei.

Tastend schlich er sich die Treppe hinunter. Als er auf die Straße trat, hatte die tiefe Schwärze des Himmels gerade begonnen, einem bläulichen Grau zu weichen. John kannte sich in den Straßen von Wapping weit besser aus als in dem Haus, in dem er lebte, seit sich die Gesundheit seiner Mutter verschlechtert hatte, und so lief er rasch durch die engen Straßen und Gassen. Vorbei an stillen, leblosen Häusern, von denen er wusste, dass dort Tischler und Schiffszimmerleute, Fassbinder, Abdichter und Bootsbauer lebten – Männer, mit denen sein Vater Geschäfte machte, wann immer er zu Hause war. Sorgfältig achtete er darauf, nicht in die Abwasserbäche zu treten, die von den Straßen in die Themse strömten. Er wusste nur zu gut, welch fauligen Geruch sie im Lauf dieses Sommertages verbreiten würden. Die Leute nannten das den »üblen Gestank« und er war einer der Gründe dafür, dass er beschlossen hatte, seinen Ausflug bereits bei Tagesanbruch zu unternehmen, wenn die Luft noch kühl war. Es gab jedoch noch weitere Gründe, etwa den, dass sich so früh am Morgen noch keine Menschenmengen gebildet hatten. So kam er nah genug an den Leichnam heran, um ihn in seiner ganzen gefolterten Pracht zu sehen. Und wenn es nötig war, könnte er ohne Schwierigkeiten weglaufen.

Nach wenigen Minuten bog er um die letzte Ecke und stand direkt vor der Themse. Der Fluss war stark angeschwollen, wie fast immer. So oft hatte er das schon gesehen, dennoch konnte er nicht vorbeigehen, ohne anzuhalten und auf das fließende Reich zu blicken, das sich vor ihm ausbreitete. Hunderte Schiffe aller Größen und Bauarten tummelten sich auf dem Fluss. Brigs und Snows, einmastige Schaluppen und Zweimastschoner, alle für ihren besonderen Zweck gebaut und ausgerüstet. Für jedes dieser Handelsschiffe standen vier oder fünf Schleppkähne bereit. Einige von ihnen beförderten Zollbeamte, die sicherstellten, dass die Zölle korrekt bezahlt wurden, andere brachten Versorgungsgüter auf die Schiffe, die darauf warteten, weiterfahren zu können. Dem florierenden britischen Seehandel waren keine Grenzen gesetzt.

Während John seinen Blick über die Szenerie schweifen ließ, registrierte er jede Veränderung gegenüber dem Tag zuvor. Er kannte einige der Schiffe beim Namen und die, die er nicht kannte, konnte er lesen wie die Worte in einem Gesangbuch. Als Sohn eines Kapitäns fiel es ihm leicht, die Schiffe, die in der Nordsee oder dem Mittelmeer Handel trieben, von jenen zu unterscheiden, die bis zu den Ostindischen Inseln fuhren und Seide und Gewürze mitbrachten. Am einfachsten zu erkennen waren die Schiffe, die nach Süden an die guineische Küste Afrikas fuhren, bevor sie ihre menschliche Fracht über den Atlantik beförderten und sich beladen mit Zucker, Rum und Tabak von den Passatwinden nach Hause treiben ließen. Mit den eingezäunten Quartieren an Deck und den Netzen, die die Menschen davon abhalten sollten, über Bord zu springen, waren die Sklavenschiffe die einzigen, die wie schwimmende Gefängnisse aussahen.

John blieb am Themseufer stehen, bis sich die Sonne in den Himmel erhob. Als er ihre Strahlen auf dem Gesicht spürte, wandte er sich ab. Flussaufwärts lag der Rest von London, aber er hatte kein Interesse am Parlament oder den Palästen. Flussabwärts war es, wo er hinwollte. Irgendwann würde er in die Fußstapfen seines Vaters treten, über den Ozean fahren und den Rest der Welt entdecken. Aber zuerst würde er an den Ort gehen, der ihn den ganzen letzten Tag beschäftigt hatte: das Execution Dock – der Hinrichtungsplatz am Ufer der Themse.

John ging, so weit er konnte, an der Themse entlang, bevor die Straße ihn wegführte. Er passierte Geschäfte und Gärten, die ihm so vertraut waren wie die wärmende Umarmung seiner Mutter. Als die Luft von dem Gestank nach Schweiß und Tabak, Rum und Zucker erfüllt wurde, beschleunigte er seine Schritte. Auch wenn sich sein Vater weit entfernt auf dem Mittelmeer befand und für Monate nicht zurückkehren würde, verspürte John nicht den Wunsch, sich in der Nähe von Kapitän Newtons Lieblingskaffeehaus aufzuhalten. Sein Instinkt hatte ihn gelehrt, die großmäuligen Männer mit dem stechenden Blick, die sich dort häufig aufhielten, zu meiden, wann immer es möglich war.

Der Seehandel wurde von großen Männern mit lauten Stimmen und derber Sprache beherrscht, die ihre Stellung mittels einschüchterndem Gehabe zu verteidigen wussten. John war vom Tag seiner Geburt an von ihnen umgeben gewesen. Er hatte gelernt, dass ein Mann, der draußen auf dem Meer Macht besaß, der Mannschaften von rebellischen Matrosen befehligte und mit Piraten und Freibeutern umzugehen wusste, mit Ehrfurcht und Respekt behandelt werden wollte. Selbst in seinem eigenen Haus. Besonders von seinem einzigen Sohn. So hatte John gelernt, seinen Vater niemals anders als »Sir« anzusprechen, in der Öffentlichkeit stets zehn Schritte hinter ihm zu gehen und seinen Blick schnell auf den Boden zu richten, wenn der Zorn seines Vaters aufflammte. Eines der Geschenke, die der Vater John gegeben hatte, war die Furcht. Dazu eine steife Baumwolldecke, die zum Zudecken in etwa so gemütlich war wie ein Tuchsegel.

John näherte sich dem Execution Dock zum zweiten Mal in ebenso vielen Tagen. Doch der Anblick, der sich ihm jetzt, am frühen Sonntagmorgen, bot, hätte nicht unterschiedlicher sein können als der gestern Nachmittag. Am Samstag hatten sich dort Tausende jubelnder, ausgelassener Menschen gedrängt. Sie waren über die gesamte Länge des Docks und die Treppen unterhalb davon geströmt, um sich dann in der Hoffnung auf eine bessere Sicht am nahe gelegenen Flussufer aufzureihen. John hatte versucht, sich zwischen ihnen hindurchzuzwängen, doch ohne Erfolg. Er wurde von allen Seiten eingekeilt wie ein Schiff, das im bitterkalten Norden im Eis feststeckt. Er war gezwungen gewesen, von einem Platz weiter flussabwärts die Ereignisse so gut wie möglich aus einiger Entfernung zu verfolgen.

Mit all den jubelnden und lachenden Menschen hatte sich die Prozession eher angehört wie ein Karnevalsfestzug als wie ein Todesmarsch, während sie sich vom Tower of London zur London Bridge hinunterbewegte. John hatte nur einen kurzen Blick auf den Obersten Hofmarschall erhascht, der die Prozession als Zeichen seiner Autorität mit einem silbernen Stab in der Hand anführte. Hinter ihm, vermutete John, fuhr der Wagen mit dem todgeweihten Mann und dem Kaplan, falls der Verurteilte den Wunsch verspürte, seine Sünden zu beichten.

John hatte nicht sehen können, wie sich der Mann dem Galgen näherte. Er hatte nicht hören können, ob er Worte an die Menge richtete oder nicht. Doch er hatte das Jubeln der Menge gehört, als sich die Schlinge zuzog und der Strang seinen Zweck erfüllte.

Nach dem Ende des gestrigen Unterhaltungsprogramms war John nun fast allein, als er sich dem Dock näherte. Es herrschte Ebbe. Auf dem breiten Streifen, von dem sich das Wasser zurückgezogen hatte, waren dunkler Schlamm, Gesteinsbrocken und Abfall zu sehen. Weiter oben am Ufer, jedoch nah genug am Fluss, um bei Flut fast komplett im Wasser zu versinken, ragten die Galgen empor. John war fast täglich dort vorbeigegangen, doch er hatte noch nie gesehen, dass jemand daran hing. Oft hatte er auf die glitschigen Algen gestarrt, die sich um die Pfähle schlangen und sie aussehen ließen, als seien sie Überbleibsel eines lange verlassenen Schiffswracks. Er hatte seiner Mutter unzählige Fragen gestellt – warum die Galgen so nah am Wasser gebaut worden waren und welche Verbrechen die Männer begangen hatten, die dort bestraft wurden. Ihr Antworten waren stets sehr knapp gewesen, während sie mit ihm daran vorbeigeeilt war.

Jetzt war da keine Mutter, die ihn aufhielt. Und keine Menge, durch die er sich hindurchkämpfen musste. Keine Körper, die sich an ihn drängten und drohten, ihn von den Stufen zu werfen, die von der Straße hinunter ans Ufer führten. Da waren nur die Galgen, eine Handvoll Menschen, die auf den nahe gelegenen Treppen umherliefen, und ein toter Körper, der sich am Ende des Seils langsam drehte. Er würde dort hängen bleiben, bis die Flut dreimal über ihn hinweggespült war.

John schob sich langsam näher an den Galgen heran. Seit der Mann am letzten Nachmittag gehängt worden war, hatte nur ein Wechsel der Gezeiten stattgefunden, doch der Körper war bereits gezeichnet von den Stunden, die er unter Wasser verbracht hatte. Das Haar des Mannes klebte ihm wie sich windende Würmer in dem blassen, aufgedunsenen Gesicht. Seine weit geöffneten Augen starrten blicklos in den Himmel. Es stank zunehmend nach Meerwasser, Jauche und Verfall und die schmutzigen, nassen Kleider des Mannes dampften in der Morgensonne. Für einen Moment sah es aus, als würde er langsam verbrennen.

»Herr, hab Erbarmen mit dem armen Sünder«, sagte eine sanfte Stimme neben John.

Er wandte sich um und sah einen Mann, der zum Galgen hinaufstarrte und dabei bedächtig den Kopf schüttelte. Hinter ihm stand eine Frau mit einem verbitterten Gesichtsausdruck.

»Für solche wie den gibt es kein Erbarmen«, zischte sie mit zusammengekniffenen Augen, »und das sollte es auch nicht. Sünder bekommen, was sie verdienen.«

Der Mann öffnete seinen Mund, als wolle er etwas sagen, doch das einsetzende Läuten der Kirchenglocken ließ ihn verstummen.

Das bot John die Gelegenheit zu verschwinden, doch er warf noch einen letzten Blick auf den toten Körper, bevor er sich an den Mann neben sich wandte und die Frage stellte, die ihn schon den ganzen Morgen beschäftigte: »War er wirklich ein Pirat?«

»Nein«, antwortete der Mann mit gerunzelter Stirn. »Er war kein Pirat. Er war Kapitän.«

»Ein Kapitän, der zu einem Dieb wurde«, fügte die Frau hinzu. »Es spielt keine Rolle, wer du bist – deine Sünden werden dich immer einholen. Die, die es verdienen, landen unvermeidlich früher oder später am Galgen.«

John nahm auf seinem Rückweg die Straße am Holzlager vorbei und gelangte so auf die Gravel Lane. Die Straßen waren nicht länger leer. Vor allem vor den Kirchen hatten sich Grüppchen gut gekleideter Menschen gebildet, die einander höflich begrüßten. Er ging schneller und hüpfte um die Stadtkirche herum, die sein Vater besuchte, wenn er zu Hause war. John hatte es dort nie gefallen. Es war fast unmöglich für ihn, still zu sitzen, während die Gemeinde einen langen, getragenen Psalm nach dem anderen sang. Wenn seine Gedanken abschweiften, was jedes Mal der Fall war, ließ er seinen Blick umherwandern. Er betrachtete die aus Marmor gemeißelten Statuen und die Gemälde in den vergoldeten Rahmen. Noch mehr als der Gesang löste ihr Anblick in ihm den starken Drang aus, von der schweren Holzbank aufzuspringen und wegzulaufen.

Die Kirche seiner Mutter war völlig anders. Dort gab es keine Gemälde oder Statuen, nur leere Wände und ganz vorn ein schlichtes Rednerpult. Seine Mutter hatte versucht, ihm zu erklären, warum es zwischen ihrer und der Kirche seines Vaters so einen großen Unterschied gab – irgendetwas über Jesus, der den Menschen vergab, die ihre Sünden wirklich bereuten –, aber für John drehte sich alles um die Lieder. Statt sich durch eintönige, metrische Psalmen zu quälen, bei denen er ständig ein Gähnen unterdrücken musste, gaben ihm die Lieder in der Kirche seiner Mutter – der Dissenting Chapel, wie sie sie nannte – das Gefühl, lebendig zu sein. Die Menschen sangen sie sehr gefühlvoll, als würden die Worte etwas bedeuten. Und die Musik! Einmal hatte er gehört, wie einer der alten Männer in der Kirche gesagt hatte, dass Queen Elizabeth diese Melodien bei deren Einführung »Genfer Tänze« genannt hatte. Sie entfachten den Wunsch in ihm, aufzustehen und zu lächeln, seinen Kopf in den Nacken zu werfen und die Worte so laut herauszuschreien, als würde er an Deck eines Schiffes stehen und sie jemandem am Ufer zurufen.

Der Gottesdienst begann in dem Moment, als John in die Kirchenbank schlüpfte, auf der er normalerweise mit seiner Mutter saß. Er nickte dem alten Ehepaar, bei dem er in den letzten Wochen gewohnt hatte, zu, um ihnen einen Guten Morgen zu wünschen. Fünf Sonntage waren vergangen, seit sie das letzte Mal neben ihm gesessen hatte. Fünf Wochen, in denen er von Montag bis Samstag versucht hatte, nicht daran zu denken, wie sie aussah, bevor sie die Stadt verlassen hatte, um bei Freunden auf dem Land zu wohnen, wo die Luft besser für sie war. Aber hier, am Sonntag in der Kapelle mit dem leeren Platz neben sich, brach sich seine Sehnsucht nach ihr ungehindert Bahn. Es war ein bittersüßer Moment.

Als die Menschen aufstanden, um das erste Lied zu singen, lächelte er. Es war eines der Lieblingslieder von seiner Mutter und ihm selbst. Er sang:

O God, our help in ages past.

Du halfst uns, Herr, in früherer Zeit.

Die Worte stiegen stark und warm in ihm auf. Es fiel ihm nicht schwer, sich vorzustellen, seine Mutter stünde neben ihm. Ihre dicken Röcke, die im Takt mitschwangen, während sie sang. Ihre lächelnden Augen und ihre hohe, klare Stimme, die ihn durch die Melodie führte.

Our hope for years to come.

Wir hoffen auf dich jetzt.

Wie sie ihre Hand auf seine Schulter legte und ihn näher an sich heranzog. Wie sie ihn an sich drückte, wenn sie zu den Worten kamen, die sie am meisten mochte.

Our shelter from the stormy blast,and our eternal home.

Du zeigtest uns durch Drang und Sturmdes Himmels Heim zuletzt.

Als das Lied vorüber war, ließen sich die Gemeindemitglieder wieder auf den Bänken nieder, bereit für die Predigt. Die ersten Worte des Pastors waren nicht das, was John erwartet hatte.

»Heute hängt unten am Fluss eine Leiche«, sagte er. Sein schottischer Bariton hallte durch die Kapelle. »Viele haben den Mann sterben sehen. Viele haben sogar dabei gejubelt. Aber ich sage euch: Keiner von uns ist viel besser als dieser Sünder, der am Dock hängt. Wir alle sind von Gott abgefallen. Wir alle haben seinen Bund gebrochen und seine Gesetze übertreten. Keiner von uns hat auch nur einen Fetzen, um seine Nacktheit zu bedecken. So elend sind wir.«

Der Prediger hielt inne und der Raum erstarrte in Stille. John, der mit gesenktem Kopf auf der Bank saß, fühlte sich, als würden ihm die Augen des toten Mannes direkt ins Gesicht starren.

»Aber trotzdem haben wir alle die Hoffnung des Evangeliums. Wir alle können erlöst werden. Selbst die gemeinsten und niederträchtigsten Sünder dürfen Christus um Gnade bitten.«

Der Prediger fuhr fort, indem er erläuterte, dass das Gesetz wie ein Schulmeister sei, um die Menschen zu Christus zu führen. John verstand von alledem recht wenig, doch er fühlte umso mehr. Einen Knoten in seinem Magen, einen schnappenden Atemzug in seiner Kehle, als sei die Luft plötzlich dünner geworden. Vielleicht war sie auch dicker, er konnte es nicht sagen. Doch auf jeden Fall war er erleichtert, als die Predigt endlich vorüber war und ein neues Lied angestimmt wurde. Und als er wieder auf den Beinen stand und seinen Mund öffnete, um zu singen, war es erneut, als stünde seine Mutter direkt neben ihm.

Eine Woche danach wachte John später als gewöhnlich auf. Es war bereits hell draußen und von unten hörte er Stimmen. Er erkannte die des alten Ehepaars, doch da war noch eine weitere, die er nicht zuordnen konnte. Er versuchte zu verstehen, was sie sagten, doch sie sprachen leise und die Stimmen drangen nur gedämpft zu ihm herauf. Solange sich in der Wohnstube jemand aufhielt, würde es ihm nicht gelingen, das Haus unbeobachtet zu verlassen. Nicht, dass das eine Rolle spielte.

Er war aufgeregt. Sein siebter Geburtstag war noch vierzehn Tage entfernt und er war sich ziemlich sicher, dass es seiner Mutter gut genug ginge, dass er sie besuchen konnte. Während er noch im Bett lag, malte er sich aus, wie es sein würde, in die Kutsche zu steigen und nach Osten in die Gegend von Kent zu fahren. Wie er zuvor die Schnallen seiner Kniehose und seiner Schuhe polieren und sorgfältig jedes noch so winzige Staubkorn von seinem Mantel schütteln würde. Er würde ihr all die Neuigkeiten aus London erzählen und ihr, soweit er sich noch daran erinnern konnte, von den Sonntagspredigten berichten, die sie versäumt hatte. Vielleicht würde er ihr sogar von den großen Menschenmengen erzählen, die sich versammelt hatten, als der Mann gehängt wurde, doch dann würde er es so darstellen, als habe er davon gehört und es nicht mit eigenen Augen gesehen.

Sobald er angezogen war, ging John, noch immer ein wenig gedankenverloren, hinunter in die Wohnstube. Das alte Ehepaar saß auf dem Sofa, doch es war die Gegenwart des Fremden, der neben dem Kamin stand, die ihn in die Gegenwart zurückholte. Er war jünger als Johns Vater, sah jedoch genauso düster aus.

»Master John«, sagte die alte Dame, ohne jemand Bestimmten anzusehen. »Das ist Mr Catlett. Deine Mutter hat die letzten Wochen bei seiner Familie in Kent verbracht …«

Sie verstummte. Niemand sagte etwas.

John beschloss, seine Verwirrung zu verbergen, und verbeugte sich leicht, so wie er es bei seinem Vater gesehen hatte, wenn dieser in den Docks einen reichen Kaufmann begrüßte.

»Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Mr Catlett. Werde ich heute mit Ihnen zu meiner Mutter reisen? Ist sie schon gesund?«

Niemand sprach. Er suchte in den Gesichtern der beiden Menschen, die er kannte, nach einer Antwort, fand jedoch keine. Alle Augen waren auf den Mann am Kamin gerichtet, der starr auf den Boden blickte.

»Deine Mutter«, sagte Mr Catlett mit gepresster Stimme. »Sie ist gestorben.«

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

2 Liebe

(1740 –1743)

John Newton – inzwischen ein breitschultriger Fünfzehnjähriger, der auf vier Seereisen zurückblicken konnte – kehrte gerade von einem der höchstgeschätzten Kaufleute in ganz Alicante, Spanien, zurück, in dessen Unternehmen er acht Monate gearbeitet hatte. Als die Kutsche am Eingang des Farmhauses anhielt, zerrte er seine schwere hölzerne Seekiste, die fast alle seine weltlichen Besitztümer enthielt, ins Gras. Er spürte die Furcht wie Galle in sich emporsteigen. Er war wieder zu Hause, kehrte wieder einmal zu seiner Familie zurück. Doch noch nie zuvor hatte er sich so sehr wie ein unwillkommener Fremder gefühlt.

Die Farm in dem Dorf Aveley in Essex gehörte der Familie seiner Stiefmutter. Genauso wie sein Vater. Nicht einmal zwei Jahre nach dem Tod seiner Mutter hatten sie geheiratet, nicht lange, nachdem sein Vater von seiner Mittelmeerreise zurückgekehrt war und erfahren hatte, dass seine Frau an Tuberkulose gestorben war. Sobald Kapitän Newton seine Waren verkauft hatte und mit seiner neuen Frau von London weggezogen war, wurde John aufs Internat geschickt. Nachdem er zwei Jahre lang unter den Schlägen eines strengen Lehrers gelitten hatte, war er in das Farmhaus zurückgekehrt, um festzustellen, dass seine Stiefmutter seinem Vater einen weiteren Sohn geschenkt hatte und das nächste Kind bereits unterwegs war. Es war, als sei er ersetzt worden. Die Farm in Aveley war nie Johns Zuhause gewesen und die Menschen, die darin wohnten, nie wirklich seine Familie.

John ließ die Seekiste im Gras liegen. Er überlegte kurz, ob er anklopfen sollte, dann ging er hinein. Es war niemand zu sehen. Erst als er die Tür zur Wohnstube öffnete, traf er auf eine junge Dienerin, die ihm unbekannt war und die ganz offensichtlich auch ihn nicht kannte. Sie sah vom Kamin auf, den sie gerade reinigte, warf ihm einen leicht entsetzten Blick zu und floh zur Tür hinaus. Er war allein in einem Haus, in dem er sich immer allein gefühlt hatte.

Es war ein Spätnachmittag im Hochsommer. Alle Fenster waren geschlossen, die Luft stickig und abgestanden. John hatte die Farm in Aveley schon immer verabscheut. Der Raum war vollgestopft mit Möbeln und Gemälden, die ihn daran erinnerten, wie wenig er besaß. Die Hälfte der Möbel gehörte seiner Stiefmutter – der schlichte Schreibtisch, die Uhr, das Gemälde, das eine Jagdszene in einer hügeligen Landschaft zeigte. All diese Gegenstände sahen aus, als hätten sie nie woanders hingehört, als sei das Haus um sie herumgebaut worden. Doch sie standen im krassen Kontrast zum Rest des Raums, der gefüllt war mit kunstvoll gepolsterten Stühlen, einem riesigen Spiegel mit vergoldetem Rahmen und zahlreichen Wandbehängen und Kuriositäten, die nur aus einem staubigen, weit entfernten Hafen stammen konnten. All diese Dinge hatte John aus dem Elternhaus seiner Kindheit in London noch gut in Erinnerung.

Doch er erinnerte sich an weitere Gegenstände, von denen in der Wohnstube nichts zu sehen war – ein Porträt des Vaters seiner Mutter, eine fein gearbeitete Holzschatulle, in der seine Mutter Briefe aufbewahrt hatte, die sehr kostbar für sie waren, und ihre Bibel mit dem dunklen, abgegriffenen Ledereinband. Nichts in dem Raum gab irgendeinen Hinweis darauf, dass seine Mutter je existiert hatte. Johns Puls beschleunigte sich und er beschloss, seinen Vater nach diesen fehlenden Erinnerungsstücken zu fragen.

Die Bodendielen vor der Tür knarzten, als diese sich öffnete und sein Vater eintrat.

Kapitän Newton war schon immer eine eindrucksvolle Erscheinung gewesen. Seine Brust war so breit wie ein Vierziggallonenfass Rum, sein Blick so stechend und unbewegt wie die Mittagssonne. Er ging nie einfach in einen Raum hinein, sondern hielt stets an der Türschwelle an, als betrete er zum ersten Mal das Deck eines Schiffs, dessen Kommando er gerade übernommen hatte. Er wartete selbst dann noch, wenn er auch das letzte bisschen Aufmerksamkeit aller anwesenden Personen auf sich gezogen hatte, und hielt die Stille aufrecht. Sogar die Stille der Luft gehörte ihm, zusammen mit dem Raum und den Menschen und allem anderen, was er wünschte. Erst wenn sich ihm der ganze Raum untergeordnet hatte und die Eroberung vorüber war, begann er zu sprechen.

»Du siehst müde aus, John.«

Johns Mund öffnete sich, doch es kamen keine Worte daraus hervor.

»Was ist? Geht es dir nicht gut?«

»Nein«, sagte er, doch es hörte sich mehr an wie ein Husten als ein Wort. »Es geht mir sehr gut, Vater. Danke.«

Kapitän Newton wandte seinen Blick von ihm ab und ließ ihn durch den Raum schweifen. »Setz dich zu mir«, sagte er, während er, sorgfältig seine Rockschöße ordnend, auf einem der kunstvoll gearbeiteten Stühle Platz nahm. »Der Brief. Von dem Spanier. Ich gehe davon aus, dass du ihn bei dir hast?«

John griff in seine Tasche und reichte ihm den Brief. Der Geschmack von Galle in seinem Mund war jetzt noch stärker.

Der Brief war an Kapitän Newton adressiert, geschrieben von seinem Freund, dem Kaufmann, bei dem John einen großen Teil des letzten Jahres in die Lehre gegangen war. Er enthielt einen Bericht von Johns Zeit in Alicante, von seiner Arbeit als Bürogehilfe im Lagerhaus des Kaufmanns und, wie John annahm, eine Erklärung dafür, warum die Anstellung, die ursprünglich auf ein Jahr vereinbart worden war, nach acht Monaten beendet wurde.

Kapitän Newtons Gesicht war starr wie eine Totenmaske. Über eine Minute lang glitten seine Augen über die Seite, ohne etwas über den Inhalt des Briefs zu verraten oder eine Reaktion zu zeigen. Als sein Vater sich dem Ende näherte, regte sich die leise Hoffnung in John, dass das Urteil des Spaniers vielleicht doch nicht so hart ausgefallen war. Bis einer der letzten Sätze des Briefes die besondere Aufmerksamkeit des alten Kapitäns erregte. John sah, wie seine Augen über die Worte flogen und sich dann verengten, bis er langsam den Blick hob und auf seinen Sohn richtete.

»Gut«, sagte Kapitän Newton, während er bedächtig ausatmete. Das war weder eine Frage noch eine Einladung und das Wort verlor sich in der Luft.

John hütete sich davor, den Mund aufzumachen, ohne dass sein Vater ihn direkt ansprach, und so stand er still da, die Augen auf den kunstvoll gewebten Läufer zu seinen Füßen gerichtet. Der Raum fühlte sich plötzlich noch vollgestopfter und stickiger an.

»Der Spanier ist ein weiser Mann«, sagte Kapitän Newton. »Er ist auch ein guter Mann. Und, wie ich hinzufügen möchte, auch einer meiner Handelspartner. Wir machen schon viele Jahre lang Geschäfte miteinander. Er ist kein Mann, der Fehler macht.«

Kapitän Newton hielt den Brief fast auf Armeslänge von sich und starrte ihn an, als sei die Tinte noch nass und er befürchte, sie könne auf seine Kleider oder die Möbel abfärben.

»Der Spanier schreibt, dass es dir an Beherrschung mangelt. Er beschreibt dein Verhalten als unbeständig. Er deutet sogar an, dass du dir eine üble Ausdrucksweise angeeignet hast, die bis zur Gotteslästerung reicht, was mir jedoch weniger Sorgen bereitet. Es war immer deine Mutter, die sich an Gotteslästerung gestört hat, nicht ich. Meine Sorge war stets, dass du dich zu leicht in deinen Gedanken verlierst, dich zu leicht von kindlichen Leidenschaften davontragen lässt.«

Kapitän Newtons Blick richtete sich von dem Brief auf seinen Sohn. »Nichts, was er schreibt, überrascht mich. Nichts, außer seinem letzten Satz. Er schreibt, dass du als Geschäftsmann nichts taugst, und gelangt zu dem Schluss, dass du des Namens Newton nicht würdig bist.«

Es lag ein Beben in seiner Stimme und obwohl John wusste, dass er nicht aufsehen sollte, konnte er der Versuchung nicht widerstehen. Das Gesicht seines Vaters war rot angelaufen, die Adern an seinen Schläfen traten hervor. Die Maske fiel.

»Ich habe dich mit der See vertraut gemacht!«, fauchte Kapitän Newton, der nun nicht länger versuchte, seinen Zorn im Zaum zu halten. »Ich habe dich mit aufs Schiff genommen, meine Kabine und mein Essen mit dir geteilt. Ich habe dich gelehrt, wie man an Bord lebt und überlebt. Ich habe sogar zu hoffen gewagt, dass du eines Tages vielleicht selbst Kapitän wirst. Und jetzt kehrst du in Ungnade aus Spanien zurück und wurdest aufgrund deines Versagens nach Hause geschickt. Habe ich irgendwie versagt? Liegt der Fehler bei mir?«

Johns Kopf war schwer, sein Mund staubtrocken. Er starrte auf den Kamin. Es fühlte sich an, als würde er ersticken, als sei dem Raum alle Luft entzogen worden. Er stellte sich vor, wie er den schweren, eisernen Schürhaken nahm und damit eines nach dem anderen alle Fenster einschlug. Er konnte die hereinströmende saubere, frische Luft fast schmecken.

Er richtete seinen Blick wieder auf seinen Vater, der ihm den Brief wie ein Ankläger vor Gericht entgegenhielt, sein Gesicht immer noch rot angelaufen vor Zorn.

»Nein, Sir.«

Die Zeit nach Johns Rückkehr nach Aveley verlief recht ereignislos. Sein Vater war einige Monate auf einer Fahrt über die Nordsee und John tat sein Bestes, um jedes Zusammentreffen mit den anderen Hausbewohnern zu vermeiden. Bald war er ein Meister der Kunst, als Geist zu leben. Manchmal gelang es ihm tagelang, weder seiner Stiefmutter, deren Eltern noch einem seiner Halbgeschwister zu begegnen. Er brauchte nichts weiter zu tun, als still in seinem Zimmer zu bleiben und zu lesen und es nur zu verlassen, wenn er sicher war, dass sich niemand in der Nähe aufhielt. Das eine Mal in der Woche, wenn er ihre Gegenwart ertragen musste – beim Besuch des Gottesdienstes in der Pfarrkirche am Sonntagmorgen –, ließen sie ihn in Ruhe und sprachen nicht mit ihm.

Außerhalb des Hauses jedoch war John alles andere als still. Er kannte einige der Jungen aus dem Dorf und wenn ihre Verpflichtungen es zuließen, verbrachte er viele Stunden in ihrer Gesellschaft. Sie waren ein wilder Haufen, die Söhne von Viehzüchtern, Hafenarbeitern und Viehtreibern, die meisten von ihnen Lehrlinge im Betrieb ihres Vaters. John wusste, dass sie ihn als andersartig, sogar exotisch betrachteten, und er spielte seine Rolle mit Bravour. Still lauschten sie Johns Geschichten von seinen gefährlichsten Seereisen mit seinem Vater und kicherten angesichts seiner Beschreibung der Huren, die in der Nähe des Kaufmannsbüros in Alicante lebten. Am meisten gefiel es ihnen, wenn John zwei Pferde aus dem Stall der Farm mitbrachte. Er ließ sie in rasendem Galopp über die Felder und durch enge Gassen jagen, bis in den Augen der Tiere fast nur noch das Weiße zu sehen war und den Jungen übel war vor Angst.

Als der Winter sich zurückzog, gab es eine Neuigkeit, die noch interessanter war als die Geschichten von spanischen Huren oder türkischen Piraten: Die britische Admiralität bereitete sich auf einen Krieg gegen Spanien vor und nur zweieinhalb Kilometer südlich des Dorfes war eine kampfbereite Marinefregatte gesichtet worden. Als nautischer Experte der Gruppe nahm John die anderen Jungen an einem Sonntagnachmittag mit an die Themse, damit sie sie mit eigenen Augen sehen konnten.

Als sie das Ufer erreichten, sah John, dass die Fregatte noch eindrucksvoller war, als er sie sich vorgestellt hatte. Mit ihren zwei Decks, den siebzig Kanonen und drei aufgetakelten Masten, die höher waren als alle, die er bisher gesehen hatte, ließ sie die anderen Schiffe auf dem Fluss aussehen wie Zwerge. Die fünf Jungen sahen schweigend zu, wie die Besatzungsmitglieder an der Anlegestelle mehrere Boote mit Vorräten beluden und sie zu der Fregatte auf der anderen Seite des Ufers hinüberruderten.

Nach etwa einer Stunde, als sie das Dock gerade wieder verlassen wollten, ruderte einer der Matrosen gegen die starken Strömungen in diesem Teil des Flusses zu ihnen heran. Er rief ihnen etwas zu, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, und fragte sie dann, ob sie gerne an Bord der Fregatte gehen würden. Sie bejahten begeistert und er sagte ihnen, sie sollten sich am folgenden Sonntag zur Mittagszeit wieder am Dock einfinden. Dann würde er sie für eine Besichtigungstour hinüberfahren.

John ging die Fregatte die ganze Woche über nicht aus dem Kopf. Er überlegte, ob er eine Ausrede erfinden sollte, warum er am Sonntagmorgen nicht in den Gottesdienst gehen konnte, doch dann hätte er sich der Familie erklären müssen, und da er sich nach wie vor weigerte, mehr mit ihnen zu reden als unbedingt nötig, verwarf er diese Idee. Nein, er konnte den Gottesdienst besuchen und trotzdem noch rechtzeitig zum Dock kommen.

Doch ausgerechnet an diesem Sonntag dauerte der Gottesdienst sehr lange. Als er endlich vorüber war, flitzte John, so schnell er konnte, über den Friedhof und dann die gut anderthalb Kilometer zum vereinbarten Treffpunkt am Ufer der Themse. Er kam gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie sich das Boot mit seinen vier lachenden und jubelnden Freunden an Bord unter den kräftigen Ruderschlägen des Matrosen entfernte. Er war zu spät gekommen.

Zornig und frustriert sah John ihnen nach. Doch nur einen Moment später war sein Zorn vergessen, als plötzlich panische Schreie über den Fluss klangen. Er sah, wie das Boot mit einer einzigen, heftigen Bewegung umkippte. Er hatte keine Ahnung, was passiert war, doch er beobachtete voller Entsetzen, wie seine Freunde und der Matrose aus dem Boot geschleudert wurden. Die Jungen strampelten im Wasser. Wie auch John selbst konnte keiner von ihnen schwimmen, und selbst wenn sie es gekonnt hätten, wären sie nicht gegen die Strömung angekommen. Innerhalb von einer Minute waren sein bester Freund und die meisten der anderen nicht mehr da.

Der Verlust seiner Freunde lastete schwer auf John. Wochenlang war er überwältigt von der Erkenntnis, dass sein Leben durch seine simple Entscheidung, an diesem Morgen in die Kirche zu gehen, gerettet worden war. Das Bewusstsein, wie knapp er dem Tod entronnen war, beherrschte tagsüber jeden seiner Gedanken und nachts seine Träume. Er war verschont geblieben, weil er seine religiöse Pflicht getan hatte. Sein Gehorsam hatte ihn gerettet. Darauf gab es nur eine mögliche Reaktion – er musste von jetzt an der heiligste Christ sein, den es nur geben konnte. Er musste seine religiöse Ernsthaftigkeit verdoppeln. Zwar hatte sich bisher angesichts seiner Sünden sein Gewissen gemeldet, aber mehr auch nicht. Er war erst fünfzehn, aber er nahm sich fest vor, von jetzt an zu leben wie ein Mönch.

Für die Menschen, die ihn aus der Entfernung betrachteten, war kaum eine Änderung seines Verhaltens zu erkennen, außer vielleicht der Tatsache, dass er keine Pferde mehr aus dem Stall stahl. Die meiste Zeit jedoch zog er sich zurück und setzte alles daran, andere Menschen zu meiden. Für seine Mitbewohner auf der Farm waren die Veränderungen offensichtlicher. Er aß kein Fleisch mehr und sie hörten oft, wie er in seinem Zimmer schluchzte und über seine Sünden jammerte, und wenn er nicht weinte, konnten sie ihn dabei beobachten, wie er Tag und Nacht endlos betete oder in der Bibel las. Zwei Jahre lang lebte er wie ein Einsiedler, weil er hoffte, vielleicht heilig werden zu können, wenn er jede Ablenkung vermied.

»Genug!«, schrie Kapitän Newton, als er Johns Tür aufstieß und die Vorhänge aufzog. Da war kein Pausieren an der Türschwelle, um die Herrschaft über den Raum zu übernehmen, kein Versuch, durch längeres Schweigen Aufmerksamkeit zu erzwingen. Das war ein Generalangriff, eine Breitseite von zwanzig Kanonen aus geringer Distanz mit dem Ziel, den Gegner zu überwältigen und seine sofortige Kapitulation herbeizuführen. »Du wirst sofort mit diesem Unsinn aufhören!«

John sagte nichts. Tatsächlich hatte er in der letzten Zeit nicht viel gebetet und es war Tage her, dass er seine Bibel geöffnet hatte. Seine religiöse Entschlossenheit war einer allgemeinen Verdrossenheit gewichen. Er hatte einfach allein dagesessen, vor Kälte zitternd auf das herunterbrennende Feuer im Kamin gestarrt und die Stunden gezählt, bis der kurze Wintertag vorüber war und er wieder ins Bett gehen konnte.

»Bitte«, sagte Kapitän Newton, während er einen Brief schwenkte. Seine Stimme war jetzt leiser, fast sanft. »Ich habe Neuigkeiten für dich. Ich habe bei einem meiner Freunde angefragt, ob er eine Stelle für dich hat. Und jetzt habe ich die Antwort erhalten.«

John hielt den Kopf gesenkt. Er machte sich nicht die Mühe, seinem Vater in die Augen zu blicken. Der Kapitän, der das nicht zu bemerken schien, fuhr fort: »Sein Name ist Joseph Manesty und er ist Kaufmann in Liverpool. Ich bin nie für ihn zur See gefahren, aber ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass sein Unternehmen solide ist. Er schreibt, dass er dich anstellen will. Er bietet dir eine Stelle in Jamaika an.«

John sah auf.

»Ja, ich dachte, das könnte dich interessieren. Ein paar Jahre auf den Westindischen Inseln und du wirst diese elenden Winter hier vergessen.«

»Womit handelt er? Ich weiß nichts über dieses Land.«

Kapitän Newton lächelte. »Zucker.«

Dieses Wort erwärmte den Raum sofort um zehn Grad. Es gab niemanden in England, der noch nicht von dem Reichtum der Zuckerrohrplantagenbesitzer gehört hatte. Ihre Welt bestand aus vergoldeten Gespannen und prächtigen Anwesen und Gerüchten zufolge waren einige von ihnen bereits reicher als der König.

»Ja«, sagte Kapitän Newton, offensichtlich sehr angetan von den guten Aussichten für seinen Sohn. Er sprach jetzt schneller. »Das ist das Gute an Manestys Vorschlag. Du brauchst zunächst nichts über den Zuckerhandel zu wissen, denn er bietet dir eine Stelle als Sklavenaufseher an. Doch er schreibt, wenn du dich als geschäftstüchtig erweist und hart arbeitest, wird er dich innerhalb von fünf Jahren selbst zum Plantagenbetreiber machen. Wenn du es gut anstellst und einen Erfolg daraus machst, kannst du nach einiger Zeit nach England zurückkehren, dir ein schönes Anwesen kaufen und vielleicht sogar ins Parlament eintreten. Das ist die Chance deines Lebens! Was hältst du davon?«

Die Vorstellung, ein reicher Mann zu werden, nahm in John Gestalt an. Zucker war das Tor zu allem, was die Welt zu bieten hatte, und nur ein Narr würde einer solch großartigen Gelegenheit eine Absage erteilen. Darüber reizte John an Manestys Angebot noch etwas anderes, was ihm fast genauso gut gefiel wie der Gedanke, in die Ränge der Zuckerbarone aufzusteigen, auch wenn er kaum wagte, sich diesen Punkt selbst, geschweige denn seinem Vater einzugestehen.