11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

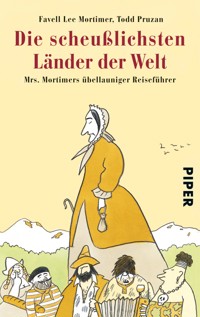

»Eine höchst amüsante Sammlung von Boshaftigkeiten.« Südkurier »Die Holländer machen so viel Lärm, weil sie immer Holzschuhe tragen; New Orleans ist die heiterste Stadt Amerikas, aber auch die gottloseste.« Von tollpatschigen Südeuropäern und Grönländern, die sogar im Schlaf vor Kälte zittern: Obwohl die Bestsellerautorin Favell Lee Mortimer (1802–1878) ihr Leben lang nicht aus England hinauskam, schrieb sie doch unbeirrbar Reiseführer. Darin rechnete sie mit der ganzen Welt ab; ihre Bücher wimmeln geradezu vor dummen Vorurteilen und Ressentiments ... »Eine Revolution in der Reiseführerliteratur.« The New York Times Book Review

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Herausgegeben und mit einer Einleitung von Todd Pruzan

Mit 28 Abbildungen

Übersetzung aus dem Englischen von Martin Ruben Becker

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 7. Auflage 2014

ISBN 978-3-492-96827-0

© 2005 Todd Pruzan Titel der englischen Originalausgabe: »The Clumsiest People in Europe. Mrs. Mortimer’s Bad-tempered Guide to the Victorian World«, Bloomsbury, New York 2005 Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München 2007 Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, www.kohlhaas-buchgestaltung.de Covermotiv: Hans Traxler Karten aus: The G. A. Gaskell Atlas of the World, Chicago 1895 Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

EINLEITUNG

Wir schreiben das Jahr 1855. Wissen Sie, wo Ihre Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern sind? Und noch wichtiger: Was sie für ein Problem haben?

Ganz gleich, wo Ihre Vorfahren unglückseligerweise leben mussten – wo sie zweifellos zu viel rauchten oder Tabak schnupften oder unnütze Romane lasen –, Mrs.Favell Lee Mortimer hatte etwas Hässliches über sie zu sagen. Ihre Probleme, so Mrs.Mortimer, erstreckten sich wohl auf so ziemlich alles. Die Iren »sind, wenn man ihnen freundlich begegnet, sehr herzlich und gutmütig, aber wenn man sie beleidigt, rasen sie vor Wut«. In Italien »sind die Menschen einfältig und gottlos«. In Südschweden »wohnt man sehr ungemütlich«.

In Asien und Afrika war alles viel, viel schlimmer. Zum Beispiel in China, wo »es ganz gewöhnlich ist, auf den Straßen über die Leichen von Babys zu stolpern«. Oder in Hindustan, wo die Frauen die meiste Zeit damit verbringen, »zu faulenzen, herumzuschlendern und Unsinn zu schwatzen«. Oder in Abessinien, wo »eine Mutter, die ihre Kinder sehr liebte, ihr kleines Mädchen, das Honig gestohlen hatte, bestrafte, indem sie ihm die Haut an den Händen und Lippen versengte«.

Während des größten Teils des neunzehnten Jahrhunderts war Mrs.Mortimer für ein leicht zu beeindruckendes Publikum sowohl in ihrer englischen Heimat als auch darüber hinaus so etwas wie ein literarischer Superstar. Sie veröffentlichte 16Kinderbücher, und Ende des Jahrhunderts waren von ihrem ersten und populärsten Buch, The Peep of Day, mindestens eine Million Exemplare in 38Sprachen, darunter Yoruba, Malayalam, Marathi-Balbodh, Tamil, Cree-Ojibwa und Französisch, verkauft worden. In der Mitte ihrer 40-jährigen Laufbahn veröffentlichte Mrs.Mortimer ihre drei Geographiebücher: The Countries of Europe Described (1849), Far off, Part I: Asia and Australia Described (1852) und Far off, PartII: Africa and America Described (1854). Wenn man bedenkt, wie erfolgreich sie zu ihrer Zeit war, ist nicht auszuschließen, dass auch Ihre Vorfahren in der Schule in den Genuss von Mrs.Mortimers Auslassungen über die vielen dreckigen, gottlosen und heidnischen Kulturen der Welt kamen.

Ich entdeckte Mrs.Mortimer in einer alten Scheune. Das ist schon ein seltsamer Ort, um dort einen strahlenden Augustnachmittag zu verbummeln. Aber immer wenn ich nach Martha’s Vineyard komme, kann ich der Versuchung einfach nicht widerstehen, ein paar Stunden in dieser Scheune zu verbringen, die jetzt die Book Den East ist, mit ihrem Dachboden voller Staubmäuse, vergilbter Zeitschriften, Bauernkalender und Noten. Es ist mir immer noch ein Rätsel, warum mir eines Tages ein kleiner Reiseführer mit einem verblichenen grünen Buchrücken, auf halber Höhe im Geschichtsregal, ins Auge fiel, als ich mich gerade der klapprigen Holztreppe näherte. Es war sicher nicht der Titel, The Countries of Europe Described, der meine Aufmerksamkeit erregte. Etwas so Direktes, so Unverblümtes, ohne den Namen des Autors auf dem Umschlag: Das musste ein altes Taschenlexikon sein, dachte ich.

Als ich, nur vage neugierig, das Buch aus dem Regal zog, öffnete es sich auf einer Seite mit einer praxisnahen Einführung in die Gewohnheiten deutscher Frauen.

Die Frauen sind sehr fleißig, und sie nehmen ihr Strickzeug überallhin mit. Sie sind so in ihre Stricknadeln vernarrt wie die Männer in ihre Pfeifen. Es würde Sie überraschen, wie viele Socken sie stricken. Doch es ist weitaus besser zu stricken als zu rauchen! Wenn sie in ihrem Hause sind, verbringen die Frauen einen Großteil ihrer Zeit mit Kochen; außerdem weben sie, und in großen Truhen bewahren sie sehr viel selbst gesponnene Leinenwäsche auf. Können sie denn nichts als stricken, kochen und weben? O nein, sie können auch Klavier und Harfe spielen und singen sehr lieblich. Aber nützliche Bücher lesen sie nicht gern. Wenn sie lesen, dann nur Romane über Menschen, die gar nicht gelebt haben. Dann wäre es doch besser, gar nichts zu lesen als solche Bücher.

Der zunehmend verachtungsvolle und rüde Ton dieses Abschnittes bestürzte mich dann doch, diese absolutistische Verdammung einfältiger Frauen, des Rauchens und der Romane, die von der Sorgfalt, die der Verleger auf Druck, Papier und einen reich verzierten Leineneinband verwendet hatte, nur noch unterstrichen wurde. Eine halbe Stunde später saßen meine Freunde und ich in unserem Garten, tranken Bier und ließen das Buch herumgehen. Brüllend vor Lachen hauten wir auf unseren hölzernen Picknicktisch, während wir einander aus dem kleinen Buch die beiläufigen Vernichtungsurteile über die Portugiesen (»träge, wie die Spanier«), die Juden (»sehr dreckig«) und die Isländer (»Ich glaube, es würde Ihnen bald übel werden, gingen Sie in Island in die Kirche«) laut vortrugen.

Doch als ich das Buch Monate später wieder las, ließ mich diese bösartige, systematisch ein Land nach dem anderen durchhechelnde Abrechnung mit der ganzen Welt nicht mehr los. Ich hatte bislang bei Dutzenden von Leuten die Lacher stets auf meiner Seite gehabt, wenn ich aus dem Buch vorlas, und die üblen Behauptungen wurden mit viel wildem Gejohle quittiert. Aber inzwischen konnte ich nicht einmal mehr eine Stunde in der ernsten Gesellschaft dieses Buches verbringen, ohne mir dabei ein wenig billig vorzukommen.

Zum Teil lag das daran, dass mich der Stil so zu packen vermochte. Der Ton ist direkt, überzeugend, kraftvoll. Das Buch basiert auf einer narrativen »Jetzt reden wir mal Klartext«-Form, die man auch mit dem Begriff »zweite Person Anmaßung« bezeichnen könnte (die Autorin über ihre Heimat England: »Welches Land liebt man am meisten? Sein eigenes Land. Das weiß ich genau. Jedes Kind liebt sein eigenes Land am meisten.«), und einer gesunden Dosis fesselnder »Du bist jetzt mittendrin«-Berichterstattung (»Wenn einem Lissabon schon nicht gefällt, wenn man dort durchspaziert, dann wird es einem noch weniger gefallen, wenn man dort lebt, denn es wimmelt von stechenden Insekten; in der Nacht quälen einen die Moskitos ohne Unterlass.«). Das geschriebene Wort erwies sich als geeignetes Medium, um die Fehler sämtlicher Völker festzuhalten – von den Ureinwohnern Australiens (»im Allgemeinen völlig harmlos, es sei denn, sie werden durch schlechte Behandlung provoziert«) bis zu den Zulus in Südafrika (»eine elende Rasse«). Ganz zu schweigen von primitiven Wilden. Und Buddhisten. Und Katholiken.

Wer schrieb bloß solch ein übellauniges Zeug? Die Titelseite meiner Ausgabe von The Countries of Europe Described von 1852 gab nur die schüchterne Auskunft: »Von der Autorin von The Peep of Day, &sw. &sf.« Als ich bei Google zu suchen begann, stieß ich schließlich auf den Namen Favell Lee Mortimer, eine viktorianische Kinderbuchautorin, die, wenn überhaupt, durch ihr erstes Buch bekannt geworden war, das 1833 veröffentlicht wurde: The Peep of Day; or a Series of Earliest Religious Instruction the Infant Mind is Capable of Receiving. Mrs.Mortimer war 31, als sie Peep veröffentlichte, eine Bibel-Fibel für Vierjährige, die heutzutage auf eine merkwürdige Weise besonders sadistisch wirkt. Hier eine Kostprobe aus Peeps furchterregendem erstem Kapitel:

Gott hat deine Knochen mit Fleisch bedeckt. Dein Fleisch ist weich und warm.

In deinem Fleisch fließt Blut. Gott hat Haut darum gelegt, und sie bedeckt dein Fleisch und Blut wie ein Mantel … Wie gütig von Gott, dir einen Körper zu geben! Ich hoffe, deinem Körper wird kein Leid geschehen … Ob deine Knochen brechen werden? – O ja, das würden sie, solltest du von irgendwo hoch oben herabstürzen oder von einem Karren überrollt werden …

Wie leicht könnte man doch deinem armen kleinen Körper wehtun!

Wenn er ins Feuer fiele, würde er verbrennen. Wenn er mit einem großen Messer durchbohrt würde, würde all das Blut auslaufen. Wenn dir eine große Kiste auf den Kopf fallen würde, würde dein Kopf zerquetscht werden. Solltest du aus dem Fenster fallen, würdest du dir das Genick brechen. Wenn du einige Tage lang nichts essen würdest, würde dein kleiner Körper sehr krank werden, du würdest nicht mehr atmen und ganz kalt werden, und bald wärst du tot.

Zu Mrs.Mortimers dauerhaftem Vermächtnis gehört auch das innovative Reading Disentangled von 1834, eine Reihe illustrierter phonischer Karten, die man als die ersten Illustrationstafeln in der Geschichte bezeichnet hat. Und ihr Reading without Tears von 1857 nimmt eine Flut von Ratgeber-Titeln aus dem zwanzigsten Jahrhundert vorweg (Divorce without Tears, Sanskrit without Tears, Sex without Tears), die bei Amazon immer noch reißenden Absatz finden. Reading without Tears war reich illustriert und vielleicht ein bisschen schräg: »E ist wie eine Kutsche mit einem kleinen Sitz für den Kutscher. F ist wie ein Baum mit einem Platz für ein Kind. G ist wie ein Affe, der ein Stück Kuchen isst …« Sir Winston Churchill, der in seinen Memoiren auf das Buch zu sprechen kommt, schreibt naserümpfend: »In meinem Fall war der Titel mit Sicherheit völlig ungerechtfertigt.«

Favell Lee Bevan, die 1802 am Russell Square in London geboren wurde, war eine von David Bevans fünf Töchtern, einem Mitbegründer der Barclay, Bevan & Co.-Bank, die heute unter dem Namen Barclays ein Begriff ist. Obwohl sie als Quäkerin erzogen wurde, begann Favell mit 25Jahren, gemeinsam mit einem jungen Freund der Familie, Henry Manning, die Bibel zu studieren. Ihre Gespräche erzeugten eine romantisch aufgeladene Spannung zwischen den beiden, die sich noch steigerte, als sie zum evangelischen Glauben konvertierte. Als sie 30 war, verbot ihre Mutter Favell, dem jungen Manning noch weiter zu schreiben, und der Triumph ihres Debüts im Jahre 1833 mit The Peep of Day wurde Monate später durch Mannings Heirat mit der Tochter eines Rektors zunichte gemacht. Als Mannings Frau vier Jahre später starb, schloss sich der junge Witwer dem Klerus an.

Mit 39, im Jahre 1841, heiratete Favell den Reverend Thomas Mortimer – nach allem, was man weiß, ein grausamer, brutaler Ehemann –, und nachdem sie aus dem Süden Englands nach Broseley, Shropshire, direkt östlich von Wales, umgezogen waren, verbrachte sie einen Großteil ihres Ehelebens im Hause ihres Bruders, wo sie vor den Wutausbrüchen ihres Ehemanns Schutz suchte. 1847 beendete Manning, inzwischen Erzdiakon, das jahrelange Schweigen, indem er an Mrs.Mortimer schrieb und sie bat, ihm sämtliche Briefe, die er einst an sie gerichtet hatte, zurückzuschicken. Als Mrs.Mortimer ihn um das Gleiche bat, verweigerte er es ihr.

Während Mrs.Mortimer an The Countries of Europe Described arbeitete, erlebte die Welt noch nie da gewesene Turbulenzen. 1848 wüteten revolutionäre Brände in Frankreich, Österreich, der Schweiz und Italien und auch an entfernten Krisenherden, von Südafrika über Ceylon bis nach Mexiko. Dennoch hätte jedes Kind, das 1849 The Countries of Europe Described las, überhaupt nicht mitgekriegt, dass ein großer Teil der Welt in Flammen stand. »Oberflächlich, unvollständig, belanglos! Das ist der wahre Charakter dieses Buches«, verkündete die Einleitung zu den Countries of Europe vorbeugend und warnend. »Aber unzutreffend ist es, so hoffen wir, dennoch nicht; Irrtümer mögen sich allerdings eingeschlichen haben, so sehr wir auch um Sorgfalt bemüht waren, und die Welt – alt, wie sie ist – hält ohnehin nicht still, um sich malen zu lassen.«

Zu Hause in Broseley, musste Mrs.Mortimer mit ganz privaten Katastrophen fertig werden: Zunächst mit dem Tod ihres Ehemannes im November 1850, dann, Monate später, folgte eine noch größere Tragödie. In Mrs.Mortimers Biographie aus dem Jahre 1901 (die, vielleicht unvermeidlicherweise, den Titel The Author of The Peep of Day: Being the Life Story of Mrs.Mortimer, by Her Niece Mrs.Meyer trägt) steht, was ihr Schreckliches im Jahre 1851 widerfuhr: »Zu ihrem Unglück erfuhr Mrs.Mortimer in diesem Frühjahr, dass ihr Freund Henry Manning römisch-katholisch geworden war.« Es ist schwierig, den giftigen Anti-Katholizismus in Mrs.Mortimers Geographiebüchern zu registrieren, ohne dabei an die frischen Wunden zu denken, die ihre romantischen Neigungen erlitten hatten. Ihre große, unerwiderte Liebe stieg innerhalb der Kirche immer weiter auf; als er 1892 starb, stellte sich heraus, dass Kardinal Manning Mrs.Mortimer nicht als seine erste Liebe betrachtet hatte, sondern als seine »spirituelle Mutter«. (Nichts für ungut.)

Die 209 eintönigen und emotionslosen Seiten von Mrs.Meyers Biographie warten mit zwei bemerkenswerten Enthüllungen über Mrs.Mortimers melancholisches Leben auf. Erstens: Trotz dreier maßgebender Geographie-Bücher voll allwissender anthropologischer Berichte, die von den Abessiniern zu den Brasilianern und von den Holländern bis zu den Zulus reichen, war Mrs.Mortimer in ihrem ganzen Leben nur zweimal außerhalb ihrer Heimat England. Als junges Mädchen besuchte sie mit ihrer Familie Brüssel und Paris; als Witwe kam sie, nachdem sie ihre länderkundliche Trilogie veröffentlicht hatte, immerhin bis nach Edinburgh. Davon abgesehen: nichts. Ihre Quellen waren nicht ihre eigenen Erfahrungen in fremden Ländern, sondern Hunderte von Büchern, von denen einige schon vor Jahrzehnten erschienen waren. Sich da durchzuarbeiten war sicher keine leichte Aufgabe, aber Schuhleder hätte auch ein nützliches Forschungswerkzeug sein können. Man könnte ihr vielleicht verzeihen, dass sie sich vor Hindustan und Sibirien gedrückt hat – aber Wales? Ihr Schreibtisch in Broseley stand nur ein paar Meilen von der Grenze entfernt.

Mrs.Mortimers privates Leben könnte man mithilfe eines Katalogs viktorianischen Elends und Unglücks, den ihre Nichte Mrs.Meyer mit bösartigem Vergnügen erstellte, auf den Punkt bringen. Nach einigen wenigen Kapiteln wird aus den Biographien von Mrs.Mortimers Familienmitgliedern und Freunden eine Wäscheliste: Choleraanfälle, ein Gesicht, das von einem Karren zerschmettert wird, Wundrose im Schienbein, die Schleppe eines Morgenmantels, die an einem Kamin Feuer fängt, Influenza, Wasserkopf, ein Schlaganfall, Asthma, Scharlach, Gelbsucht und Rippenfellentzündung, Blind- und Taubheit, Bronchitis und Gehirnerweichung. Mrs.Mortimer selbst verstarb – elf Seiten lang – im August 1878 im Alter von 76Jahren.

Im Jahre 1933 veröffentlichte die Londoner Times zum hundertjährigen Jubiläum von The Peep of Day eine bissige Erinnerung an Mrs.Mortimer von ihrem Neffen Edwyn Bevan, der bekannte: »Als Ganzes kann man ihr Leben kaum glücklich nennen.« Mrs.Meyers Biographie von 1901 drückt es weniger vornehm aus: »Ihr Arzt sagte, sie sei die einzige Person, die er je kennengelernt habe, die zu sterben wünschte.«

Aber was wurde aus Mrs.Mortimer literarischem Ruhm? Was wurde aus The Countries of Europe Described, aus Far Off Parts I und II, aus Reading without Tears, aus Reading Disentangled und elf weiteren Büchern? Zwei sind tatsächlich immer noch in Druck. Taschenbuch-Ausgaben von The Peep of Day und seiner Fortsetzung Line upon line von 1837 wurden ab 1890 neu durchgesehen, und die immer noch verhängnisvollen Neuausgaben werden inzwischen von der Christian Focus Publishing in Schottland veröffentlicht. Catherine MacKenzie, die Kinderbuchlektorin des Verlages, erzählte mir, sie wisse nur wenig über Mrs.Mortimer, gab aber zu, dass sie bei Peep und Line, obwohl alles nach wie vor biblisch korrekt sei, doch gelegentlich lachen müsse.

Seit Anfang des achtzehnten Jahrhunderts warteten evangelische Schriftsteller für Kinder mit einfühlsamen und tröstlichen Fabeln und Liedern auf, damit die Medizin umso besser herunterging. Diese Autoren, darunter viele Frauen, kann man in zwei Lager aufteilen: Rationale Moralisten erteilten praktische Lektionen darüber, wie man in der vergänglichen Welt lebte, während Sonntagsschulmoralisten wie Mrs.Mortimer Glück und Erlösung durch die völlige Unterwerfung unter Gott versprachen. Meena Khorana, Professorin für Englisch und Jugendliteratur an der Morgan State University in Baltimore, vergleicht Mrs.Mortimer zu ihren Ungunsten mit milderen Vorgängerinnen wie etwa einer Schriftstellerin des achtzehnten Jahrhunderts namens Mary Sherwood. »Sie war sehr extrem, sehr didaktisch«, sagt Khorana über Mrs.Mortimer. »Sie war ohne Kunstverstand, wenn man sie mit Mrs.Sherwood vergleicht, die wenigstens einen Erzählstil besitzt und beschreiben kann. Mrs.Mortimers Texte lesen sich wie gesprochene Anweisungen an Kinder, hauptsächlich mit dem Ziel, ihnen einen Schrecken einzujagen.«

Im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert attackierten die Vertreter des evangelischen Glaubens in Großbritannien Volkskrankheiten wie Trunksucht und Glücksspiel; der Höhepunkt ihrer Überzeugungsarbeit war wohl ihr Anteil an der Entscheidung der Briten im Jahre 1833, im ganzen Empire die Sklaverei abzuschaffen, dem Jahr, in dem The Peep of Day erschien. Dennoch wirkt der pädagogische und aktivistische Einsatz dieser Vertreter des evangelischen Glaubens auf uns heute nicht gänzlich herzerwärmend. Mrs.Mortimers Geographiebücher hinterlassen ein Gefühl der moralischen Zweideutigkeit, wenn sie auf einer Seite die Sklaverei beweint und auf der nächsten den blutrünstigen Aschanti-Krieger lächerlich macht, den wilden Götzenanbeter aus Dahomey, den tölpelhaften Bantu.

Wenn man so undiplomatisch schreibt wie Mrs.Mortimer, überdauert das Geschriebene offensichtlich nicht so leicht, aber dass sie heute so vollkommen vergessen ist, überrascht dann doch, wenn man an ihren innovativen Stil und ihre regen Verkaufszahlen denkt. Mrs.Mortimer hat ihre drei Geographiebücher für spätere Auflagen sorgfältig überarbeitet, und Neuausgaben waren noch Jahrzehnte nach ihrem Tod auf dem Markt. Aber sie verraten auch eine verblüffende und faszinierende Abweichung von der sich verändernden Weltkarte: Sie widmet Madagaskar 60Seiten, Grönland 16Seiten und findet sechs Sätze für New York City. Die geographische Abfolge ihrer Kapitel ist schlicht durchgeknallt. Weiß der Himmel, warum sie beschloss, ihr Kapitel über Sizilien zwischen das über Island und das über Schweden zu quetschen!

Wie dem auch sei: Seit ihre Bücher Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts nicht mehr aufgelegt wurden, sind sie und ihr Name so gut wie vergessen. Der jüngste Beitrag über Mrs.Mortimer, eine trockene Würdigung im New Yorker von ihrer Großnichte Rosalind Constable, stammt aus dem Jahre 1950. Die Professoren der University of East Anglia, mit denen ich Kontakt aufnahm, bekundeten ihre völlige Unkenntnis, obwohl sie nur 30Meilen südlich von West Runton, Norfolk, unterrichten, einem Dorf auf einer Klippe über der Nordsee, in dem Mrs.Mortimer ihre letzten 16Jahre verbrachte. Der Stadthistoriker des zwei Meilen entfernt liegenden Sheringham sagte mir, auch er habe noch nichts von ihr gehört. Heutzutage wissen selbst die Antiquare, die ihre Werke verkaufen, nicht, wer Mrs.Mortimer ist. Als ich in dem prächtigen Argosy Books Shop in Manhattan eine Mortimer von 1854 kaufte, fragte mich der Besitzer, ob ich mich für Hexerei interessiere.

Das größte Hindernis für Mrs.Mortimers Vermächtnis lag jedoch – anders, als es sich jetzt darzustellen scheint – weniger in ihrer Bösartigkeit als in ihrem Timing. In dem Augenblick, in dem sie zur Feder griff, begann das evangelische Glaubenssystem in Großbritannien allmählich an Boden zu verlieren, und das Land begab sich in die Wehen der wachsenden Industrialisierung. 1829 wurde es, vermutlich zu Mrs.Mortimers Entsetzen, Katholiken gestattet, Parlamentarier zu werden. Ein radikales Gesetz von 1832 verlieh allen Männern, deren Eigentum wenigstens zehn Pfund wert war, das Wahlrecht, und die Chartistische Bewegung von 1838 kämpfte zehn Jahre – allerdings erfolglos – darum, allen Männern das Wahlrecht zu verschaffen.

Mit fortschreitender Verstädterung und einer wachsenden Zahl chinesischer, jüdischer, italienischer, deutscher, irischer und westindischer Einwanderer ließ die Popularität des evangelischen Glaubens Ende des Jahrhunderts immer stärker nach. Zum Zeitpunkt des Ersten Weltkrieges herrschte gegenüber der evangelischen Lehre eine regelrechte Ablehnung in Großbritannien, und die Horrorszenarien und Aggressionen (vom Rassismus ganz zu schweigen) in Mrs.Mortimers Geographiebüchern verletzten inzwischen offenkundig die Grenzen des guten Geschmacks, sodass die Bücher schließlich nicht mehr aufgelegt wurden. Allerdings muss man fairerweise daran erinnern, dass Mrs.Mortimers Vorurteile, so schockierend sie heute wirken mögen, seinerzeit weitverbreitet und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ihrer Bücher durchaus für den Druck geeignet waren. Lexika aus dieser Zeit sind noch weit bösartiger; ein Eintrag in der Encyclopaedia Americana von 1854 über die Malaien ist so übel, dass auch dem heutigen Leser noch die Haare zu Berge stehen: »Sie haben äußerst ekelerregende und affenartige Züge, stehen auf der untersten Stufe der körperlichen und geistigen Entwicklung und leben in dem Zustand von Wilden, ohne Gesetz und ohne Religion … Die Augen, die tief in den Augenhöhlen liegen, verraten einen brutalen und bösartigen Geist und manchmal, wenn auch selten, eine dümmliche Gutmütigkeit.«

Die Schockqualitäten des milderen Countries of Europe Described und seiner beiden Fortsetzungen kommen vor allem dadurch zustande, dass jegliche geistige Rüschen des viktorianischen Zeitalters fehlen, mit deren Hilfe man die Vorurteile zeitlich dem ländlichen England von 1850 zuordnen könnte. Da sie für achtjährige Kinder schrieb, erlaubte sich Mrs.Mortimer gewisse poetische Wendungen nur in seltenen Augenblicken der Schwäche, so wenn sie über den Namen der australischen Botany Bay nachsann: »Er gemahnt nicht an Rosen, sondern an Rüpel; nicht an Veilchen, sondern an Fäuste; nicht an Lilien, sondern an lasterhafte Menschen.« Ich stelle mir gern die Autorin vor, wie sie sich benommen Luft zufächelt, während sie diese Worte zu Papier bringt. Ich hoffe, sie hat sich anschließend den Tag freigenommen.

»Ohne Zweifel«, schreibt Edwyn Bevan 1933 in der Time, »lösen die Bilder, die meine Tante vor einem Jahrhundert kleinen Kindern vor Augen führte, heute den allergrößten Widerspruch aus – die ausufernden Beschreibungen höllischer Qualen.« Das Porträt aus dem New Yorker, das 17Jahre später verfasst wurde, urteilte nicht ganz so streng: »Auch wenn wir heute nur die Komik (oder das Pathos) des Sadismus sehen, die sich wie eine dunkle Spur durch ihre Bücher zieht, muss fairerweise hinzugefügt werden, dass sie in ihrer Zeit als außergewöhnlich erfolgreich dabei galt, den kindlichen Verstand anzusprechen.«

Mrs.Mortimer kannte offenbar den Wert ihrer Bücher, selbst dann noch, als sie nicht mehr so geschätzt waren. 1867 parierte sie die Veröffentlichung einer Kritik mit dem folgenden geistreichen Ausfall: »Natürlich erscheine ich, wenn man den Quarterly liest, wie eine Törin, aber ich habe immer schon gewusst, dass die Sprache des Kindergartens dem Gebildeten lächerlich erscheinen muss. Die Heilige Schrift ist für die Schwarzen ins Bimbonesische übersetzt worden, und wenn man mit dieser Sprache Seelen erlösen kann, wer wollte da widersprechen?«

Natürlich war sie in ihrem Schreiben unbeirrbar, aber ihre gepfefferten Ansichten sind nicht allein verantwortlich für das allmähliche Verschwinden ihres Werkes. Wenn schon jemand zu ihrem Vergessen beigetragen hat, dann war sie es selbst. The Peep of Day wurde anonym veröffentlicht, und jedes folgende Buch wurde jeweils »dem Autor von The Peep of Day« zugeschrieben. Selbst das kalligraphische Hauptbuch des Zensus von England und Wales aus dem Jahre 1871 zeugt von ihrer Bescheidenheit; dem Befrager gegenüber gab sie sich nicht als Autorin aus, sondern schlicht als »Pensionsempfängerin« – als Rentnerin.

Ich muss gestehen, dass aus meiner Schwärmerei für diese komplexe Frau etwas Ernstes wurde. Meine Gefühle hatten sich ganz allmählich auf eine Weise intensiviert, wie man sie auf jedem Schulhof beobachten kann. Aus einem Funken anfänglicher Verachtung und Amüsiertheit wurde Neugier, daraus wurde Faszination, dann Zuneigung – und, bevor ich wusste, wie mir geschah, konnte ich nur noch an sie denken. Sie verdiente wieder eine Leserschaft, daran gab es für mich keinen Zweifel, und auch wenn ich hoffte, dass sie im Gebet Erlösung gefunden hatte, stand für mich außer Frage, dass sie auch in dieser Welt erlöst werden musste. Wie jedem pflichtgetreu optimistischen Liebhaber war mir klar, dass ich derjenige war, der Mrs.Mortimer retten musste. Aber erst mal musste ich sie finden.

Als sich Mrs.Mortimer 1862 im Rivulet House niederließ, ihrem baufälligen Alterssitz in West Runton, muss diese Flucht vor ihrem eigenen trüben Leben ungewöhnlich und erhebend für sie gewesen sein. »Das Land ringsum war romantisch, bildete sanft geschwungene Hügel mit Heide und Wäldern; die Brise war sanft und süß, wenn der Wind nicht aus dem Osten kam«, schrieb ihre Nichte in ihrer Biographie. »Sie war entzückt über die gute Luft und die wunderschöne Landschaft und fand großen Trost in einsamen Spaziergängen. Es gab viele einfache, arme Leute, die sie besuchen und denen sie helfen konnte, und es gab angenehme Gesellschaft.« Sogar Mrs.Mortimer, die ein frommes und unglückliches Leben gewählt hatte, gestattete sich selbst ein klein wenig aufgeräumte Stimmung zwei Monate nach ihrer Ankunft, als sie in einem Brief an eine Verwandte schrieb:

So hübsch und rein sind nicht viele Gegenden. Wie gern würde ich Dich und Deine Kleinen um mich haben, wenn ich morgens nach dem Frühstück mit einer Schar von Kindern zum Strand gehe – das Jüngste wird dabei von vieren in einer Decke die Treppe hinuntergetragen, die wir in die steile Klippe gehauen haben; es ist so glücklich zwischen den Steinen und im Sand, dass es immer sehr schwerfällt, es wieder hochzubringen.

Noch heute gibt es in der Gegend um die schmucke Küstenstadt Sheringham sanft geschwungene Hügel und Heide, auch wenn sie inzwischen ein ganzes Stück urbaner und betuchter ist als früher. Aber etwas vom alten East Anglia ist immer noch zu entdecken. Am Fuß eines Hügels, gut anderthalb Kilometer landeinwärts von der kabbeligen Nordseeküste entfernt, verwandelt sich die nach Süden führende B1157 abrupt von der zweispurigen Holt Road in eine schmale Straße, die einfach nur »The Street« heißt. Um die Kreuzung zu Fuß zu überqueren, musste ich mich wie ein Geheimagent mit dem Rücken an der ungeputzten Steinwand eines alten Hauses vorbeidrücken; an der Ecke von Holt Road und The Street gibt es keinen Seitenstreifen, auf dem sich der Fußgänger vor den vorbeiflitzenden Mini Coopern in Sicherheit bringen kann. Aber nachdem ich um die Ecke gebogen und an dem düsteren Red Lion Free House (mit seiner überraschend fröhlichen Tafel, auf der »Keep Smiling« stand) vorbeigegangen war, konnte ich die Upper Sheringham All Saints Church aus dem vierzehnten Jahrhundert sehen, die in einiger Entfernung vor mir aufragte. Dort drüben, das wusste ich, lag Mrs.Mortimer irgendwo auf dem Friedhof.

Es war ein milder Donnerstagnachmittag im März, weiße Wölkchen zogen am Himmel vorbei, und die schiefen Grabsteine warfen dramatische Schatten aufs Gras. Nachdem ich das quietschende Tor aufgestoßen hatte, entdeckte ich, dass sich der verlassene Friedhof sehr weit erstreckte, was mich eigentlich nicht hätte überraschen sollen, wenn man bedenkt, dass sich die Kirchentore zuerst irgendwann um 1322 öffneten. Auf den Spazierwegen, die über den Friedhof führten, patrouillierten große, mir unbekannte Vögel – Fasane? Moorhühner? –, und in all den unordentlichen Gräberreihen waren die meisten Grabsteine bis zur Unlesbarkeit verblasst. Einige hatten eine kräftige Schlagseite, und viele waren bereits ganz umgestürzt, von Gras und Unkraut überwuchert.

Ich hatte angenommen, dass Mrs.Mortimers Grab leicht zu finden wäre. Ihr Adoptivsohn Lethbridge Charles E. Moore hatte einem Banner in der Kirche zufolge diesen »Dienst am Seelenheil« zwischen 1861 und 1892 versehen; sicher hatte sie eine bevorzugte Behandlung erfahren. Draußen dagegen fielen einem vor allem die Namen zweier prominenter örtlicher Clans, der Peggs und der Upchers, ins Auge, aber auch als die Schatten länger wurden, hatte sich Mrs.Mortimer noch immer nicht zu erkennen gegeben.

Sheringham ist eine Kleinstadt, doch nicht so klein, dass sie nicht ihr eigenes Museum hätte, dessen Kurator und Historiker, Peter Brooks, mich an einem Freitagmorgen vor der Eingangstüre des Gebäudes in Empfang nahm. Brooks ist hoch gewachsen und kantig, ein seit längerem pensionierter Umweltbeauftragter, dessen weißes Haar in Büscheln von seinem Kopf absteht. Bei einem Telefonat vor einem Monat hatte er noch nie etwas von Mrs.Mortimer gehört, aber als ich in die Stadt kam, hatte er schon einige Zeit auf dem Friedhof verbracht und nach ihrem Grab gesucht. Auch er war erfolglos geblieben.

Brooks stellte mich Jeremy Johnson vor, einem weltfremd wirkenden Forscher in den Dreißigern, und sie plauderten kurz über eine Londoner Finanzexpertin, die vor einigen Tagen in der Stadt aufgetaucht war, um sich ein Wochenendhaus zu kaufen, wobei sie einen 300000-Pfund-Scheck lockergemacht hatte. Dies war eine relativ große Sache; in Sheringham war nicht allzu viel passiert, seit Mrs.Mortimer an der alten Kirche begraben worden war. Zehn Jahre nach ihrem Tod entstand die erste von zwei Eisenbahnlinien, die aus Mrs.Mortimers abgelegenem Distrikt der Fischer und Bauern eine boomende Tourismus-Region mit lauter Golfplätzen und düsteren viktorianischen Strandhotels machte. Der letzte aufregende Moment seither ereignete sich im Januar 1915, als ein Haus an der Wyndham Street zum ersten Ziel in Großbritannien wurde, das von einem deutschen Zeppelin bombardiert wurde. (Die Bombe zerstörte das Dach und landete, ohne zu explodieren, auf einem hastig geräumten Küchenstuhl.)

Ich erklärte Johnson, dass wir nach dem Rivulet House suchten. Er hatte noch nie davon gehört, aber er brauchte keine 20Minuten, um eine Karte von West Runton aus dem neunzehnten Jahrhundert aufzutreiben, auf der, neben der »Holy Trinity Ch.«, auch das »Rivulet Ho.« verzeichnet war. Indem er sie mit einer Luftaufnahme von der Cromer Road abglich, die parallel zur Küstenlinie verläuft, lokalisierte er Rivulet House an der Ecke zur Water Lane, die zum Strand führt. Ich könnte die Klippen entlang bis dorthin laufen, sagte er, in weniger als einer Stunde.

Ungefähr auf halber Strecke, als es gerade zu nieseln begonnen hatte, entdeckte ich in den Klippen eine steile Treppe. Ich konnte mir Mrs.Mortimer und ihre jungen Freunde, die mit einem in eine Decke gewickelten Baby da hinabsteigen, kaum vorstellen – ich war überrascht, dass ich, ohne mir den Knöchel zu verstauchen, nach unten gelangte. Der Strand war, wie sich herausstellte, ein Teppich aus runden grauen Steinen, der sich vor einer riesigen Wand aus schwarzem Torf erstreckte und den hereinbrechenden Wellen die Stirn bot. Es war wohl kaum der ideale Ort zum Volleyball-Spielen, aber Mrs.Mortimer kam Tag für Tag nach dem Frühstück mit einem Gefolge von Waisenkindern und Haustieren hierher.

Als ich über die glatten Steine tappte, erinnerte ich mich plötzlich mit einem gewissen Schrecken an eine fröhliche Anekdote aus Mrs.Mortimers Reading without Tears, Band II, in der sie erzählt, wie sie an einem Tag im April 1864 versuchte, ihrem Esel eine Schwimmstunde zu geben. In Begleitung von sechs Kindern war sie in einem Eselskarren zum Strand gefahren, und nachdem sie drei Briefe von einem Briefträger, der gerade vorbeikam, in Empfang genommen hatte, beschloss sie offenbar, dass der Esel das Brustschwimmen lernen sollte. Sie verband dem verängstigten Tier die Augen mit einem Schal und befahl den Mädchen, es ins Wasser zu führen, aber sie ließen die Zügel fallen, und ihr Haustier trieb in die Wellen hinaus. Zwei Fischer in einem Ruderboot hörten die Schreie der Mädchen und zogen geistesgegenwärtig das Wasser spuckende Tier wieder an Land. Mrs.Mortimers drei Briefe versanken im Meer.

Rivulet House wurde zum Schauplatz mehrerer Monty Pythonesker Experimente von Mrs.Mortimers kleiner Tierschule. Aus Anlass des hundertjährigen Jubiläums von The Peep of Day beschreibt ihr Neffe 1933 ihre problematische Didaktik in der Londoner Times:

Sie konnte nicht glauben, dass es ihrem Papagei guttat, sich nie richtig auszustrecken, und als sie ihn mit zu sich ins Bett nahm, brachte sie ihn mit kleinen Schlägen dazu, sich hinzulegen. In der Familie wird überliefert, dass der unglückliche Vogel starb, nachdem er mit Wasser und Seife gewaschen und vorm Kaminfeuer getrocknet worden war … Auch das Lamm musste im Meer baden; das Problem, wie sie sein durchnässtes Fell trocknen sollte, löste meine Tante mit dem ihr eigenen Einfallsreichtum: Sie ließ das Tier für eine Weile im Sand eingraben, aus dem nur noch seine Nase ragte.

War Mrs.Mortimer wahnsinnig? »Es ist durchaus möglich«, räumt Rosalind Constable in ihrem Porträt aus dem New Yorker ein, »dass für ihre Exzentrik am Ende ihres Lebens auch ein gewisses Maß an Gehirnerweichung mitverantwortlich war.« Apropos Exzentrik: hier eine kleine Abschweifung – aber eine gute. Es ist kaum vorstellbar, eine weniger geeignete Biographin – oder Großnichte – für Mrs.Mortimer zu finden als Rosalind Constable, die Gin saufende, Pillen schluckende, ikonoklastische, lesbische Tochter von Londoner Aristokraten, die mit den Nazis sympathisiert hatten. Constable verabscheute die hassenswerte Ideologie ihrer Eltern und verduftete 1934 mit 27Jahren nach Hollywood. In den späten Vierzigerjahren wurde sie als Kunstkritikerin in Manhattan zu einer der ersten professionellen Trendjournalistinnen der amerikanischen Medien. Sie wurde dafür bezahlt, dass sie die Herausgeber von Time Inc. über die Trends, Pop Art und Elvis Presley auf dem Laufenden hielt. In ihrem Avantgarde-Zirkel verkehrten Patricia Highsmith, Allen Ginsberg, Sylvia Plath, Lee Krasner, Willem de Kooning, Richard Diebenkorn und Andy Warhol, der sie die »Puffmutter des Pop« nannte. Als sie 1995 in Santa Fe starb, hinterließ sie ihr Haus ihrer Hausbesorgerin und besten Freundin Jennifer Owings Dewey, die mir erzählte, dass Constable auch mit 88 noch bis zum letzten Tag Stout kippte und Frauen auf der Alzheimer-Station ihres Altersheims verführte. Ihrer Großtante hätte das alles sicher äußerst behagt.

Als ich Cromer Road und Water Lane erreicht hatte, konnte ich anhand meiner Stadtpläne nicht ausmachen, welches Haus, wenn überhaupt, das von Mrs.Mortimer gewesen war. Die Ecke wirkte wie ein schlichter Country Club. Ein kleines Restaurant, das Village Inn, hatte den gleichen Parkplatz wie die Gruppe hübscher roter Backsteinhäuser mit hohen Schornsteinen und Satteldächern, aber hier wirkte nichts, als wäre es schon 1861 eingestürzt. Ich fragte zwei Bewohner, weißhaarige Damen mit großen, durchtrainierten Hunden, ob sie je vom Rivulet House gehört hätten. Sie lächelten, schüttelten die Köpfe und gingen weiter.

Später an jenem Nachmittag suchte ich Peter Brooks in seinem Haus in der Abbey Road auf, und nachdem wir in seinem Wohnzimmer Tee getrunken hatte, zog er sich ein Jackett an, setzte sich eine Mütze mit Hahnentrittmuster auf und fuhr uns zum Hintereingang der Upper Sheringham All Saints Church. Wir eilten durch Gräberreihen und streiften mit unseren Schuhen das Unkraut von den Grabplatten, um die verblassten Inschriften zu lesen. Obwohl ich den Text auf Mrs.Mortimers Grabstein kannte, hatte Brooks offenbar gewusst, dass es eine entmutigende Aufgabe war, das Grab auch tatsächlich zu finden. Er habe vor sieben oder acht Jahren mit einer Gruppe von Leuten allen Bewuchs auf dem riesigen Friedhof schon einmal weggeschafft, erklärte er mir, und ich verstand, was er mir damit sagen wollte: Seine Anstrengungen zur Landschaftspflege waren wohl seit Jahrzehnten oder noch länger die ersten gewesen. Viele der ältesten Grabsteine auf dem Friedhof lagen vermutlich selbst schon begraben unter dem Rasen.

Wenigstens eine Frage konnte Brooks beantworten. »Peter, diese Vögel, die hier herumlaufen – sind das Moorhühner?«

»Fasane«, sagte Brooks. »Moorhühner leben in Schottland.«

Brooks, so schloss ich, vermied es aus reiner Liebenswürdigkeit, mir mitzuteilen, dass wir Mrs.Mortimer an diesem Tag nicht finden würden. Aber nachdem wir unser eigentliches Ziel einmal aufgegeben hatten, machte er für mich eine kurze Führung durch die hübsche Kirche, dann fuhren wir wieder ins Zentrum von Sheringham, und er zeigte mir das Haus, das die Deutschen bombardiert hatten. Langsam fuhren wir an einer öffentlichen Toilette vorbei, und er sagte stolz lächelnd: »Also dies hier ist, soweit ich weiß, die einzige öffentliche Herrentoilette auf der Welt mit Buntglasfenstern.«

An dem Wochenende, als ich Sheringham besuchte, brachte die Financial Times eine Geschichte, die Mrs.Mortimer interessiert haben könnte. »Lernen Sie Ihre Nachbarn kennen«, lautete die Schlagzeile. »Traditionelle Klischees vom Nationalcharakter sind oft veraltet, bizarr und auf ärgerliche Weise unpassend. Aber manchmal können sie auch unangenehm wahr sein.« Der Artikel untersuchte die Herkunft von fünf überkommenen europäischen Archetypen: wie die Spanier zu den hitzigen, Macho-Matadoren wurden und die Schweden zu entweder »drögen, protestantischen Konservativen« oder »Kommunisten im Volvo«. Warum die Italiener »übertriebene Fröhlichkeit vortäuschen«, wie die Franzosen dem immer stärker werdenden Multikulturalismus widerstehen und weshalb selbst die griechischen Fischer vom Wein trunkene Philosophen sind.

Als ich den Artikel las, dämmerte mir schließlich, dass das Überdauern pauschaler kultureller Stereotypen auch einen Sinn in unserem Leben hat. Wir alle malen Leute, die wir nie gesehen haben, und Orte, die wir nie besucht haben, in grellen Farben, basierend auf dem, was wir gelesen und gehört und im Fernsehen gesehen haben. Natürlich treffen wir solche Urteile auf eigene Gefahr, aber solche uralten Klischees überdauern, weil wir sie nützlich finden. Wenn wir wissen wollen, wie wir mit dem Vertreter einer uns unbekannten Kultur in Kontakt treten oder was wir über ihn denken sollen, haben wir oft nur solche Stereotypen als Ausgangspunkt. Ich erinnere mich an einen Morgen vor zehn Jahren in London, als ich einem Taxifahrer aus Jamaika erzählte, ich käme aus Chicago. Er stellte mir zwei Fragen: Ob ich Michael Jordan kenne und (etwas vorsichtiger) ob ich eine Waffe besitze. Eine Waffe – natürlich! Chicago! Michael Jordan, Al-Capone, bum-bum!

Mrs.Mortimers Geographiebücher, die uns einen klaren Einblick in viktorianische Vorurteile geben, sind außerdem voll schmerzlicher Komik, wann immer ihre Ausführungen dem widersprechen, was wir zu wissen glauben. »In Schweden wird alles Nützliche nie richtig gemacht«, bekräftigt sie. »Die Zimmerleute und Schmiede sind äußerst ungeschickt.« (Wahr oder falsch? Das hängt davon ab, was Sie von Ihrem Saab 9-3-Cabrio oder Ihrem Ikea-Billy-Regal halten.) Dennoch klingen die offenkundig konventionellen Weisheiten aus den 1850er-Jahren – dass die »fröhlichen« Iren »ganz versessen aufs Trinken« und die Chinesen »still, ordentlich und fleißig« sind, die Juden »mit allen Mitteln versuchen, an Geld zu kommen« und »die armen Leute in Mexiko Arbeit nicht leiden können« – auf eine hässliche, erschreckende und verstörende Weise immer noch vertraut. Seit wie vielen Jahrhunderten existieren diese abstoßenden Klischees eigentlich schon? Wie war es möglich, dass sie so tief wurzeln konnten und so breit akzeptiert wurden, dass wir sie immer noch abschütteln müssen wie lästige Fliegen? Schriebe Mrs.Mortimer heute, was würde sie den jungen Lesern wohl über die Araber, Iraker, Palästinenser, Israelis, Japaner, die Deutschen, Mexikaner oder Amerikaner erzählen?

»Und wer sind Sie? Das ist doch völlig egal«, heißt es in einem beruhigenden Artikel in der Zeitschrift Colors von 1993, der rassistische Beleidigungen aus der ganzen Welt auflistet. »Irgendwo auf der Welt hat bestimmt ein völlig Fremder einen hässlichen Namen für Sie.« Für weiße Südafrikaner, so Colors, ist ein schwarzer Südafrikaner ein kaffer, ein Heide. Weiße dagegen sind caca jumu (gelbe Scheiße) auf Haiti und blauäugige Teufel im schwarzen Amerika; in Deutschland heißen Afrikaner »Dachpappe«. In Kambodscha ist ein Vietnamese ein yuon, ein Wilder. In Japan sind Menschen aus dem Norden keto (haarige weiße Barbaren); in Deutschland nennt man Leute aus der Mittelmeerregion »Knoblauchfresser«, in Nepal die Tibeter bhotia (Bauern). Indonesier nennen die Chinesen babi sipit, schlitzäugige Schweine. Die Neuguineer nennen die Melanesen arse bilong sospan, angebrannte-Pfannen-Ärsche.

Solche Epitheta hätten Mrs.Mortimer vielleicht schockiert, deren Bücher nicht sosehr Ausdruck offenen Hasses als vielmehr verächtlichen Mitleids für jene sind, die sich anders ernähren, anders kleiden und anders beten. Heute erkennen wir ihr verächtliches Mitleid selbst kaum. Während sich meine eigene Reaktion auf das Werk Mrs.Mortimers wandelte – erst musste ich lachen, dann war ich abgestoßen, dann staunte ich nur, schließlich amüsierte es mich –, versuchte ich immer noch, ihr eine faire Behandlung angedeihen zu lassen, wobei ich mich so nah wie möglich an die Texte der Erstausgaben gehalten habe (die oft in den späteren Jahren überarbeitet und ergänzt wurden) und Kürzungen vornahm; ich ließ die meisten Abschweifungen und Anekdoten über einzelne Missionsreisen weg. Das alles führte dazu, dass zum Beispiel die 60Seiten über Madagaskar fehlen. Und es tat mir auch um ihren verstörten Bericht über Melbourne (»Dies ist die SCHLIMMSTE der drei Städte Australiens … es gibt keine andere Stadt auf der Welt, wo es so viel Trunkenheit gibt«) leid, der vom Goldrausch des Jahres 1851 inspiriert war und offenbar nicht rechtzeitig zur Deadline der Erstausgabe vorlag.

Vielleicht habe ich auch unbewusst versucht, Mrs.Mortimer vor sich selbst zu schützen. Schließlich scheinen ihre Ansichten, 150Jahre nachdem ihre Bücher zuerst veröffentlicht wurden, für uns nur schwer zu akzeptieren oder nachzuvollziehen zu sein. Wir haben uns von solchen Vorstellungen weit entfernt. Wir leben in einer multikulturellen Welt, und wir lehnen die abgedroschenen Vorurteile ab, die ihr Schreiben prägen.

Richtig? Na ja … schön wäre es, aber allzu viel spricht eindeutig dagegen. Mag man sich selbst auch als Teil einer globalen Welt sehen, umgeben von gleichermaßen offenen, multikulturellen Freunden, so versorgen uns unsere peniblen Massenmedien doch ständig mit den Weisheiten von Personen der Öffentlichkeit, die vielleicht mehr von den heutigen Möglichkeiten profitieren sollten, schnell und unkompliziert reisen zu können.

Wenn sie das schon unterlassen, dann sollten sie wenigstens nicht einfach vor einem Strauß von Mikrofonen vor sich hin assoziieren. Vielleicht hätte Mrs.Mortimer, die England so gut wie nie verließ, ernst genickt zu der Bemerkung des damaligen Bürgermeisters von Toronto, Mel Lastman, der seine Beklommenheit anlässlich des bevorstehenden offiziellen Besuchs in Kenia im Jahre 2000 so erläuterte: »Warum zum Teufel sollte ich nach Mombasa fahren wollen … ich sehe mich bloß in einem Kessel mit kochendem Wasser, während all diese Wilden um mich herumtanzen.« Oder die tiefen Gedanken des italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi im Jahre 2003: »Wir kennen die Deutschen gut, diese klischeehaften Blonden mit ihrem ultranationalistischen Stolz, die seit jeher dazu gedrillt worden sind, sich um jeden Preis als Elite fühlen zu können … ich hatte noch nie das Gefühl, dass die Deutschen mit einem besonders feinen Sinn für Humor begabt sind.« Oder der russische Politiker Ivan Rybkin, der gegen Ende seines Wahlkampfes gegen Wladimir Putin um die Präsidentschaft im Jahr 2004 für fünf Tage verschwand und die Journalisten, als er wieder auftauchte, mit einer verblüffend schönen, kleinen Perle überraschte: »Tyrannei ist Tyrannei. Tyrannei in Afrika ist Tyrannei, nur dass sie da auch noch Menschen fressen.« Nicht zu vergessen auch Lt. Gen. William Boykin, der Staatssekretär für Geheimdienstangelegenheiten im Verteidigungsministerium, der 2003 einem atemlosen, fundamentalistischen Publikum erzählte, wie er einen muslimischen somalischen Feind besiegt habe: »Sie wissen, was ich wusste – dass mein Gott größer war als seiner. Ich wusste, dass mein Gott ein echter Gott ist und seiner bloß ein Götzenbild.«

Schöpfen Sie Mut. Es sind erst 156Jahre vergangen, seit Mrs.Mortimer The Countries of Europe Described veröffentlichte, und nur 146, seit Charles Darwin