Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

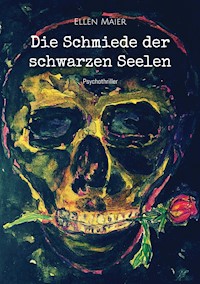

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Süchtig nach Intrigen, Verrat und dem seelischen Leid ihres beruflichen Umfelds, lassen sich fünf Personen durch einen Ort vereinnahmen, der morbider nicht sein könnte: Denn hier verfolgt ein teuflisches Wesen den Plan, die Abgründe in Unternehmen zu einem immer absurder werdenden Drama zu inszenieren. Einem Drama mit tödlichen Folgen und dem Wunsch nach bedingungsloser Liebe. * Neben der Protagonistin, Ana Lazar sowie ihrem Lebensgefährten, Victor Barbosa, stellen fünf Personen die weiteren Hauptcharaktere dar. Unabhängig voneinander und über einen Zeitraum von 18 Jahren, versuchen sie Ana im beruflichen Kontext psychisch zu brechen. Nach und nach wird die Kindheit aller Charaktere intensiv beleuchtet, und aus diesen schonungslos erzählten Einblicken, ergibt sich die für das Genre unerwartete Kernbotschaft des Buches: Ohne Liebe können wir Menschen nicht leben. Der vorliegende Psychothriller ist ein unerwartet gesellschaftskritisches Werk, das unsere Träume - sowie den vermeintlich gehegten Wunsch nach mehr Menschlichkeit - in einem fragwürdigen Licht erscheinen lässt. Hart, gnadenlos und ohne Tabus finden die Leserinnen und Leser am Ende heraus, was für sie persönlich im Leben wirklich wichtig ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 349

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für meine zauberhaften Kinder,

Malina & Elias.

Für alle Kinder und Kindeskinder auf dieser Erde. Möget Ihr respektvoll und auf Augenhöhe die Unternehmenswelt zu einem menschlichen und wertvollen Ort des Miteinanders gestalten.

Und für meinen größten Kritiker mit Herz:

Meinen Mann, Tobi.

Wenn du denkst, dass du bisher schon alles gesehen hast,

dann stell dich darauf ein,

dass du noch dem Teufel begegnen wirst.

München, im Juli 2021

Personen und Handlung des Buches sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.

Inhaltsverzeichnis

PROLOG

KAPITEL 1

KAPITEL 2

KAPITEL 3

KAPITEL 4

KAPITEL 5

KAPITEL 6

KAPITEL 7

KAPITEL 8

KAPITEL 9

KAPITEL 10

KAPITEL 11

KAPITEL 12

KAPITEL 13

KAPITEL 14

KAPITEL 15

KAPITEL 16

KAPITEL 17

KAPITEL 18

KAPITEL 19

KAPITEL 20

KAPITEL 21

KAPITEL 22

KAPITEL 23

KAPITEL 24

KAPITEL 25

KAPITEL 26

KAPITEL 27

KAPITEL 28

KAPITEL 29

KAPITEL 30

KAPITEL 31

KAPITEL 32

KAPITEL 33

KAPITEL 34

KAPITEL 35

KAPITEL 36

KAPITEL 37

KAPITEL 38

KAPITEL 39

KAPITEL 40

KAPITEL 41

KAPITEL 42

KAPITEL 43

KAPITEL 44

KAPITEL 45

KAPITEL 46

KAPITEL 47

KAPITEL 48

KAPITEL 49

KAPITEL 50

KAPITEL 51

KAPITEL 52

KAPITEL 53

KAPITEL 54

KAPITEL 55

PROLOG

Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. (Offenbarung 12,12, LU)

Der künstliche Nagel der Frau berührte vorsichtig den silberfarbenen, quadratischen Knopf auf der rechten Seite der Fahrstuhltür. Während sie wartete, fiel ihr auf, dass es nur diesen einen Druckknopf gab, der ausschließlich mit einem nach unten zeigenden Pfeil versehen war.

Das Geräusch des nahenden Aufzugs klang in ihren Ohren wie eine Art Melodie, eine Violine strich zart über ihre Saiten. Die Frau hatte das Gefühl, diese Melodie schon einmal gehört zu haben, aber sie kam nicht mehr dazu, darüber nachzudenken. Denn plötzlich schob sich die Tür nach rechts auf und gab den Blick auf die vollverspiegelten Flächen frei.

Zaghaft trat sie ein, was so gar nicht ihrer Art entsprach. Aber die Unwissenheit dessen, was sie gleich erwarten würde, weckte ihre Urängste und ließ sie beide Hände wie zu einem Gebet zusammenfalten.

Sie schaute zuerst nach links und wich erschrocken zurück, denn ihr Blick fiel auf das Gesicht einer fast 50 Jahre alten Frau, die jedoch wesentlich älter aussah.

´Verlebt`, würde ihre Mutter jetzt sagen.

Die Haare hingen fettig und strähnig in ihr Gesicht, und Falten auf der Stirn zogen sich bedrohlich zusammen.

Langsam schloss sich wieder die Tür, und dann passierte sehr lange nichts.

Die Violine war verschwunden, um sie herum war nur Stille.

Die Frau schaute an ihrem Oberkörper herab. Ihr fiel auf, dass ihre Pumps altmodischer schienen, als sie bisher dachte. Sie wirkten klobig und stillos, fast wie aus der Zeit gefallen, und legten den Blick auf ihre strammen Waden frei, die in fleischfarbene Nylonstrümpfe gepresst waren.

Mit einem Schlag raste der Fahrstuhl in die Tiefe. Das Herz der Frau pochte, die Lungen weiteten sich und ihre linke Hand krallte sich so stark in den eigenen Oberschenkel, dass einer ihrer künstlichen Nägel abbrach.

Mama, bitte hilf mir, schrie sie innerlich – wohlwissend, dass sie auch diesmal keine Unterstützung erwarten konnte.

Die Spiegel klirrten und schienen fast zu zerspringen. Das Licht flackerte und wehrte sich dagegen, im nächsten Augenblick auszugehen, da knallte der Aufzug mit einem ohrenbetäubenden Lärm auf dem Boden auf.

Stille.

Leise öffnete sich die Tür und vor der Frau lag ein langer Gang. In einem Abstand von jeweils einem Meter gaben sich eine Neonröhre nach der anderen die Hand. Die Wände waren aus dem gleichen Material wie der Boden und wiesen einen granitähnlichen Glitzer auf.

Am Ende des Ganges schien ein Raum zu sein. Man konnte ihn nur erahnen, denn ein eigenartiger Sog in seine Richtung wirkte auf die Frau.

Sie stand vom Boden auf und strich sich verängstigt mit ihren Händen durch die vollkommen zerrupften Haare, dann trat sie auf den grauen, steinernen Boden. Vorsichtig und kontrolliert ging sie einen Schritt nach dem anderen.

Leise Stimmen begleiteten jeden ihrer Atemzüge, aber außer einem Flüstern konnte man keine genauen Worte heraushören.

Und auf einmal war er wieder da.

Der mystische Klang einer Solovioline, die voller Leidenschaft das Intermezzo „Méditation“ aus der Oper „Thaïs“ von Jules Massenet spielte. Die Melodie passte so gar nicht in diesen endlosen, kalten Gang. Sie versprühte jedoch so viel Hingabe und Schmerz, dass der Frau von der einen auf die andere Sekunde heiße Tränen über ihre runden Wangen rannen. Sie wusste nun auch, woher sie dieses Stück kannte.

Es war die Erinnerung an ihre Kindheit voller Leid und Schmerz, Angst und Qual, Einsamkeit und ohne einen Funken wahrer Liebe.

Ihre Schritte wurden trotz ihres inneren Schmerzes fester und bestimmter. Nur noch wenige Meter trennten die Frau von dem Raum, und bevor sie eintrat, fiel ihr Blick auf eine elektronische Temperaturanzeige:

8 Grad Celsius.

Der schwere, polyesterähnliche und billig wirkende Stoff ihres dunkelblauen Kostüms konnte nicht verhindern, dass sich die Härchen an den Unterarmen aufstellten.

Sie trat über die Schwelle und vor ihr offenbarte sich ein Hörsaal, dessen Sitzreihen pyramidenförmig nach oben verliefen. Auf jedem dritten Platz saß eine Person, und von hinten betrachtet waren die Hälfte der Anwesenden Frauen, die andere Männer.

Geschlechtergleichheit – wie außergewöhnlich, dachte sie für den Bruchteil einer Sekunde.

„Frau Doktor Beck, seien Sie gegrüßt und treten Sie näher.“

Die Stimme an der Frontseite des Hörsaals kam wie aus dem Nichts. Sie war unheimlich, dunkel, kratzig und mit einem unüberhörbaren Hauch von Verachtung versehen.

Nachdem diese gesprochen hatte, drehte sich der ganze Saal zu der Frau um.

Die Gesichter der Menschen waren leer.

„Frau Doktor Doris Beck.“

Der akademische Titel vor ihrem Vornamen wurde durch die männliche Stimme stakkatoartig und mit einer gewissen Vehemenz ausgesprochen.

„Nehmen Sie bitte Platz. Wie war denn Ihr Tag so?“

* * *

KAPITEL 1

Juli 1978

Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. (1. Johannes 4,16, LU)

Die beiden Blaumeisen zwitscherten bereits seit den frühen Morgenstunden ihre Lieder, als das kleine Mädchen, geküsst von den warmen Sonnenstrahlen, langsam seine Augen öffnete.

Es blickte, wie jeden Morgen, auf die beigefarbenen, hauchdünnen Leinenvorhänge. Sie mochte diesen Anblick, denn die beiden schienen gemeinsam einen Pas de deux zu tanzen. Der sanfte Luftzug, der aus dem gekippten Fenster strömte, ließ sie sich aufrichten, aneinanderschmiegen und wieder voneinander entfernen.

Wie es wohl wäre, ein Vorhang zu sein so leicht, grazil und von allen bewundert, dachte sich das Mädchen.

Seit einem Jahr ging es in die Ballettschule am Ende eines beschaulichen Münchner Vorortes. Einige Kilometer vor den Toren zur „wahren Schickeria“ entfernt, sagte immer seine Mutter. Und wenn sie von dieser Schickeria sprach, dann einerseits voller unerfüllter Sehnsucht. Andererseits mit einem unausgesprochenen Zorn, der weiter zurücklag als die Tatsache, vor zwanzig Jahren den Falschen geheiratet zu haben.

Langsam rollte sich das kleine Mädchen nach links, und als es sich an der Bettkante aufrichtete, berührten seine Zehenspitzen den hellgrauen Teppichboden.

Die Zimmertür wurde mit einem kräftigen Ruck geöffnet und die Klinke schlug in die bereits mit zahlreichen Einbuchtungen versehene Zimmerwand ein. Die beiden Vorhänge blähten sich durch den Luftzug zu einem überdimensionalen Bauch auf.

„Doris, verdammt noch mal, wie oft habe ich dir gesagt, dass ich samstags deine Hilfe brauche. Und du? Was tust du? Starrst Löcher in die Luft oder was?“

Ihre Stimme war schrill und laut, wie jeden Samstag. Und wie jeden Samstag hatte die Fünfjährige nicht die notwendige Kraft, um aufzustehen und das zu tun, was ihre Mutter von ihr erwartete.

Das Gesicht der Frau kam bedrohlich nahe an ihres, und sie bemerkte den Geruch von abgestandenem Alkohol. Sie schaute angsterfüllt in die Augen ihrer Mutter und verspürte für den Bruchteil einer Sekunde ein warmes Gefühl von Geborgenheit und Liebe.

Da knallte eine harte Ohrfeige auf ihre linke Wange und Doris schrie vor Schmerz auf.

Ohne ein Wort zu sagen, verließ die Mutter das Zimmer und stolperte aus dem Nebenraum auf die Terrasse.

*

Als sie auf ihren kleinen Marienkäfer-Wecker schaute, war es kurz vor drei Uhr nachmittags. Doris riss ihre Augen auf und sprang aus dem Bett. Wie um Himmelswillen hatte sie nur so lange schlafen können? Sie musste nach dem Ereignis von heute Morgen erschöpft gewesen sein.

Vorsichtig wagte sie einen Blick in den rosafarbenen Handspiegel, der auf einem Schemel neben ihrem Bett lag, und zwei verquollene Augen schauten sie an. Die Wimpern waren teilweise aneinandergeklebt, und auf der rechten Backe hatte das Kissen einen tiefen Abdruck hinterlassen. Die Linke war durch die Ohrfeige noch leicht gerötet.

Doris blickte erneut zum Marienkäfer und im nächsten Moment rutschte ihr Herz drei Etagen tiefer.

Die Ballettaufführung!

„Mädchen, seid bitte alle um halb vier in der Turnhalle“, hatte Claudia am Mittwoch nach der Stunde zu allen gesagt. „Selbstverständlich mit ordentlich gemachter Frisur, weißer Strumpfhose und weißem Trikot.“

Hastig griff das Mädchen zum Kamm und versuchte, damit durch ihre blonden, strohigen Haare zu kommen. Sie hatte sie bereits seit einer Woche nicht mehr gewaschen. Morgen war Badetag. Da würde sich ihre Mutter um sie kümmern, hatte sie zumindest versprochen.

Den rosafarbenen Haargummi in der linken, den Kamm in der rechten Hand, versuchte sie so gut wie möglich, einen Pferdeschwanz nach oben zu zwirbeln. Kaum hatte sie jedoch die eine Seite ihres Oberkopfes im Griff, fielen die Haare auf der anderen Seite wieder herunter und klebten strähnig über einer Augenbraue.

„Mama, bitte hilf mir!“, flüsterte Doris leise, aber die Tür zu ihrem Kinderzimmer öffnete sich nicht.

Wie sie es geschafft hatte, wusste sie nicht mehr. Aber einige Minuten später trat sie mit einer schiefen Turmfrisur auf die Terrasse des Reihenhauses. Gelblich verfärbte Grasbüschel ragten aus dem lehmigen Boden heraus. Ihre Mutter betätigte mit der rechten Hand einen Rasenmäher, in der linken hielt sie einen halb vollen Weinrömer mit grünem Fuß.

„Schatz, wie schaust du denn aus?“, lallte sie, als sie Doris wahrnahm.

Doris klammerte sich an das dünne Hanfseil ihres Turnbeutels und rannte, ohne sich noch einmal umzudrehen, auf die Straße.

* * *

KAPITEL 2

November 2019

Da sprach Jesus zu ihm; Stecke dein Schwert an seinen Ort! denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. (Matthäus 26,52, LU)

Es war halb sechs Uhr morgens.

Ana Lazars Pupillen sprangen hektisch hin und her, als sie versuchte, die Umrisse aller Bäume zu erfassen, welche am Fenster der S-Bahn vorbeiflogen.

Ihr Weg zur Arbeit dauerte 90 Minuten, einmal quer vom Westen in den Osten Münchens. Nur freitags durfte sie von zu Hause arbeiten.

„Heimarbeit“, wie es ihr Vorgesetzter nannte.

„Sei doch froh, Ana“, hatte eine Woche zuvor ihre Freundin Valeria gesagt, als sie sich zu ihrem monatlichen Mädelsabend getroffen hatten.

„Besser einmal als keinmal. Bestimmt denkt der Kerl, dass du in deinem ‚Heim‘ nichts anderes tust, als dir die Fingernägel zu lackieren und eine Waschmaschine nach der anderen zu befüllen. Zwischendurch schälst du natürlich ein paar Äpfelchen und Möhrchen. Ist doch so, oder?“

„Ups. Erwischt!“, stimmte Ana lachend zu.

„Im Ernst, Valli, der Typ wird von Tag zu Tag derber. Ich frage mich immer öfter, wie denn wohl seine Kindheit war. Na ja, und von Selbstreflexion ist bei ihm weit und breit keine Spur.“

„Schatzi, welcher Chef macht das schon?“, entgegnete Valeria und nahm seufzend einen kräftigen Schluck aus dem pinkfarbenen Sektglas.

„Einen wunderschönen guten Morgen. Die Fahrkarte bitte.“

Ana schreckte hoch, kramte ihren Geldbeutel hervor und griff nach ihrer Monatskarte.

Nachdem der Schaffner wieder gegangen war, kuschelte sie sich in ihren zimtfarbenen, knielangen Lammfellmantel, in welchen sie vom ersten Augenblick an verliebt war.

So wie in Victor.

Er hatte Ana das Prachtstück vor zehn Jahren geschenkt, kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter.

„Damit du dich noch mehr auf die Zeit freuen kannst, wenn er wie angegossen passt“, hatte er damals mit einem sanften Lächeln gesagt, von hinten seine Arme um sie geschlungen und über den Babybauch gestreichelt.

Elf Monate nach Zoes Geburt fand ihn Ana eines Nachmittags in ihrem Schlafzimmer – stranguliert am Karabinerhaken, an dem normalerweise der Boxsack hing.

*

Es klopfte an Anas Bürotür.

Als Personalleiterin der Gebäudereinigung WALTmann & Söhne wusste sie, wer das um halb sieben nur sein konnte:

Ihr Kollege Winfried. Er kam oft um die Uhrzeit vorbei, damit niemand etwas mitbekam – zu viel würde hinter vorgehaltener Hand getuschelt werden. Denn wer zur Personalleitung ging, hatte irgendein Problem.

„Meine Mutter liegt im Sterben.“

„Oh Gott, Winfried. Das tut mir so unendlich leid. Warum bist du dann hier im Büro und nicht bei ihr?“

Ana schluckte und ihr Herz fing an, schneller zu schlagen. Sie wusste, was er antworten würde.

„‘Reiß dich am Riemen‘, hat dieses Arschloch zu mir gesagt, Ana. Am Riemen solle ich mich reißen und den Auftrag professionell zu Ende bringen.“

Die Tränen rollten über das Gesicht des Mannes, dessen Haut über die Jahre durch Sonne und Stress gegerbt war.

„Weißt du, Ana, meine Mama liegt in einem Hospiz. Ich sollte bei ihr sein. Aber ich komme nicht dazu. Weil mich dieser Wichser zweimal in der Stunde anruft und fragt, wie weit ich denn sei. Der Kunde würde warten. Er würde sich beschweren. Ana, warum tue ich mir das eigentlich seit so vielen Jahren an? Für was? Für wen? Für einen Furz von Kohle? Scheiße, ich bin so bescheuert!“

Winfrieds Nase triefte, seine Stimme überschlug sich und seine Wortwahl wurde von Satz zu Satz obszöner. Aber Ana störte das nicht. Sie konnte sich vorstellen, wie sich ihr Kollege gerade fühlte, denn seit Monaten verspürte auch sie Abscheu und Ekel vor dem Geschäftsführer Henry van der Walt.

Sie streckte Winfried über den massiven Schreibtisch ihre Hand entgegen, er ergriff sie sofort und beide fühlten sich in diesem Moment einander verbunden.

Plötzlich hörten sie auf dem Gang einen lauten Knall.

Jemand kam schnellen Schrittes auf Anas Büro zu. Ruckartig lösten beide ihre Hände aus der Umklammerung und Winfried sprang vom Stuhl hoch.

Die Tür ging mit einem Schlag auf und van der Walt stand mit hochrotem Kopf vor ihnen.

„Äh, Winfried, was machst du hier? Ich habe dich schon überall gesucht. Wir zwei, wir waren uns einig, oder? Ich weiß nicht, wie oft ich dir verdammt noch mal gesagt habe, dass wir immer alles für unsere Kunden möglich machen. Und wenn ich sage ‚immer‘, Winfried, dann meine ich das auch so!“

Van der Wart katapultierte sich in einen ekstatischen Rausch aus Übertreibung und Demütigung.

„Steht das Gespräch mit Winfried in Ihrem Kalender, Frau Lazar? Das werde ich gleich mal im Nachgang überprüfen. Einfach mal so spontan ein Pläuschchen halten, oder was? Schaffen sollt ihr, nicht quatschen! Gierig seid ihr, aber Däumchen drehen, das macht ihr am liebsten. Bloß nicht unnötig den süßen Hintern aufreißen. Soll der van der Walt doch blechen. Ne, ne, ne, nicht mit mir, hört ihr?“

Dann platzte Winfried endgültig der Kragen.

„Wissen Sie, was Sie sind, Chef? Ein riesengroßes Arschloch vorm Herrn!“

*

Eine halbe Stunde später stand Ana in der überdachten Raucherecke vor dem Unternehmensgebäude und zog hastig an ihrer bereits zweiten Zigarette.

Die Bilder von der Situation in ihrem Büro flackerten wie in einem schlechten Hollywoodfilm vor ihrem inneren Auge. Winfried würde nach dem heutigen Tag für immer ihr Held bleiben. Auch wenn er ein gefallener Held war, denn den Geschäftsführer so zu bezeichnen und im nächsten Atemzug das Zimmer zu verlassen, hatte unweigerlich die fristlose Kündigung nach sich gezogen.

Die Zigarette hatte sie fast weggeraucht, aber Ana zog noch einmal an ihr und spürte dabei einen stechenden Schmerz an den Fingerkuppen.

Als sie van der Walts Büro im ersten Stock betrat, saß dieser breitbeinig in seinem roten Ledersessel. Das weiße Poloshirt zwängte seinen unappetitlich großen Bauch ein.

„Tür zu, Lazar“, fuhr sie van der Walt barsch an.

„Und jetzt erklären Sie mir mal, wie es eigentlich sein kann, dass ich hier nur von Vollpfosten umgeben bin? Wie kann es sein, dass sich ein minderbemittelter Arbeiter mit Hauptschulabschluss aufführt, als wäre er Gott? Wie kann es sein, dass er allen Ernstes denkt, dass ich ihn nicht rausschmeiße? Wie einen nassen Waschlappen werde ich das tun. Also, Frau Lazar: Fristlose Kündigung ausstellen. Aber eine Frage müssen Sie mir noch beantworten.“

Ana schluckte.

Sollte sie ihm im gleichen Atemzug die eigene Kündigung mit auf den Tisch legen?

Der passende Moment war jedoch noch nicht gekommen, die Verantwortung ihrer Tochter gegenüber zu groß.

Am liebsten würde ich dich mit deinem ganzen Scheiß sitzen lassen, du Vollhorst!

„Sie sind doch dankbar, bei mir arbeiten zu dürfen, oder Frau Lazar?“

Ana hörte, wie der Sekundenzeiger der Bahnhofsuhr in van der Walts Büro Stück für Stück weitersprang.

* * *

KAPITEL 3

Mai 1965

Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich. (Johannes 14,6, LU)

Aus dem staubigen Transistorradio, welches auf einer mit bunten Mosaiksteinen verzierten Steintreppe stand, stimmte die rauchige Stimme von Adriano Celentano seinen Song „Azzuro“ an.

Ein Pärchen saß mit seinen beiden Söhnen vor einem kleinen Restaurant am Hafen von Terrasini. Es war acht Uhr abends. Die Sonne ging langsam am Horizont unter und ein Flugzeug erhob sich von dem nur wenige Kilometer entfernten Palermo in den Himmel.

„Vater, wohin fliegt der wohl?“, fragte der ältere Junge.

„Hm, ich glaube nach Deutschland.“

Die Familie beobachtete so lange den Flieger, bis er hinter den Schleierwolken verschwunden war.

„Warum kommen wir eigentlich jeden Sommer hierher?“

Die Worte des Jüngeren klangen anklagend und traurig, denn er verband mit diesem Ort keine schönen Erinnerungen.

„Warum wir das tun, Henry?“

Martin van der Walts Wangen röteten sich, und die Zornesfalte zwischen seinen buschigen Augenbrauen wurde tiefer. Er holte kurz Luft, wollte antworten, da stand plötzlich der Kellner an ihrem Tisch.

„Allora, per chi è la pizza con tonno? Wer hat die Pizza mit Thunfisch bestellt?“

„Rob, das ist deine.“

Van der Walt deutete auf den Zehnjährigen. Er strahlte über beide Backen und streckte freudig seine Hände nach dem überdimensionalen Teller aus.

„Und die Pizza Rossa?“

Henry nickte zaghaft. Er bestellte an diesem für ihn unheimlichen Ort immer das Gleiche, denn der Duft von reifen, warmen Tomaten gab ihm ein Gefühl von Sicherheit.

„Spaghetti con le cozze für dich, Martin. Und der Salat mit Meeresfrüchten für dich, Angelika. Buon appetito.“

„Danke, Roberto!“, antwortete van der Walt, zwinkerte ihm zu, und Henry lief ein leichten Schauer über seinen kleinen Rücken.

Was verheimlichen die beiden?, ging es ihm durch den Kopf.

Während des Abendessens sprach keiner. Jeder aß vertieft und war froh, dem Oberhaupt der Familie keine Rechenschaft schuldig zu sein.

Angelika blickte verstohlen zu ihren beiden Jungs.

Die Zwei sind viel zu schnell groß geworden.

Sie schaute zu Martin van der Walt. Bei jedem Nudelhaufen, den er sich in den Mund stopfte, triefte das Olivenöl aus seinen Mundwinkeln in den grau melierten Bart. Ab und an bediente er sich einer weißen Stoffserviette und wischte sich mit ihr über die Lippen.

Warum nur lässt du das seit so vielen Jahren zu?, fragte sich Angelika.

Van der Walts harte Stimme durchbrach die Stille:

„Ach, Henry, um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen. Wir kommen seit vielen, vielen Jahren nach Sizilien, weil euer Vater hier für unser Familieneinkommen sorgt.“

Der Fünfjährige schaute ihn mit großen Augen an.

„Aber du bist doch Maurer, Vater“, erwiderte Henry.

Van der Walt lachte rau.

„Richtig, aber um dir, deinem Bruder und deiner gierigen Mutter mehr als nur eine Pizza kaufen zu können, braucht es das eine oder andere zusätzliche Geschäft.“

*

Ein warmer Windhauch ging durch das angelehnte Fenster des verdunkelten Raumes, in welchem Henry auf einem Klappbett schlief. Durch das leichte Knarzen der Tür wachte er auf und seine Augen starrten an die Decke.

Der weiße Ventilator, der ihn an einen Hubschrauber erinnerte, war umgeben von einer steinernen Rosette, und er war zum Stillstand gekommen.

Wahrscheinlich schon wieder ein Stromausfall.

Die Hand, die unter dem Bettlaken an seinem Oberschenkel entlangwanderte, ließ Henry erschrocken nach links blicken.

Sein Vater kniete am Bettrand und näherte sich mit seinem Gesicht dem kleinen Unterkörper. Er drehte den Kopf nach oben und schaute den Jungen an:

„Sei einfach nur leise, hast du mich verstanden? Dann passiert dir auch nichts.“

Van der Walt zog das Laken langsam zur Bettkante hinunter, sein Atem wurde begleitet von einem leisen Stöhnen.

Henrys Unterhose glitt über die Beine bis hin zu seinen Füßen und fiel auf den Boden.

Er wusste, was als Nächstes passieren würde.

Einige Male hatte er es zu Hause heimlich beobachtet, als er an Robs Kinderzimmer vorbeigegangen war.

Und deshalb war ihm bewusst, dass das die Nacht werden würde, in der seine Seele anfing, schwarz zu werden.

* * *

KAPITEL 4

Februar 2003

Denn siehe, alle Seelen sind mein; des Vaters Seele ist sowohl mein als des Sohnes Seele. Welche Seele sündigt, die soll sterben. (Hesekiel 18,4, LU)

Das Meeting im größten Besprechungsraum der T.S.G. Capital Unternehmensberatung lief bereits seit zwanzig Minuten, da öffnete sich die Tür und Irina Timoschenko trat ein. Die Köpfe von fünfzehn Kollegen drehten sich in ihre Richtung, und ein leichtes Raunen ging durch die Menge.

Der Rocksaum des pechschwarzen Kostüms endete kurz unter ihren Knien. Die weiße Bluse aus edler Lochspitze war bis zum letzten Knopf geschlossen, und die schwarze, dünne Samtschleife gab dem Outfit einen extravaganten Touch.

Auf zehn Zentimeter hohen Pumps ging Irina entschlossenen Schrittes zum freien Platz am langgezogenen Besprechungstisch. Bevor sie sich setzte, knöpfte sie ihren Blazer auf und schlug das rechte Bein über das linke. Ihre stark geschminkten Augen blinzelten über den schwarzen Rand des Brillengestells in die Runde, und ein süffisantes Lächeln huschte über ihre roten Lippen.

Was für ein Auftritt, dachte sich Ana, als sie Irina noch einen kurzen Moment lang verstohlen aus ihrem Augenwinkel beobachtete. Sie verspürte einen Hauch von Bewunderung und ärgerte sich im nächsten Moment über dieses Gefühl.

„Well, so nice, dass du es doch noch geschafft hast, dearest Irina.“

Der amerikanische Akzent von Timothy Snyder klang für Außenstehende sympathisch und interessant. Aber jeder im Raum wusste, was hinter der Fassade des Unternehmensgründers steckte. Ebenso, wie Irina ihre Position des Senior Partners bekommen hatte.

„So thanks, Tim. Ich gehe davon aus, dass ich über mein neues Projekt berichten darf. Meine Assistentin hat, so hoffe ich doch mal, eine perfekte Zusammenfassung in PowerPoint vorbereitet, nicht wahr, Ana?“

Ohne dass es Irina im Entferntesten interessierte, was die anderen über sie dachten, schnappte sie sich die Fernbedienung für den Beamer, steckte das HDMI-Kabel in ihren Laptop und drückte auf einen Knopf.

*

Während der Autofahrt, die eine halbe Stunde dauerte, sprachen beide kein Wort.

Die linke Hand von Timothy hielt das Lenkrad seines roten Bugatti Veyron fest, und an seinem Handgelenk baumelte eine massive Gliederkette aus Weißgold. Seine rechte Hand lag auf Irinas linkem Schenkel. Der schwarze Rock war ihr bis zum Gesäß hochgerutscht und gab den Blick auf die Strapshalter aus schwarzer Spitze frei.

Seine Hand wanderte weiter bis zu der Spalte zwischen ihren Beinen und entlockte Irina ein leises Stöhnen.

„Ich möchte keine Lipstickflecken auf meinem Hemd, meine Frau wird sonst fucking eifersüchtig“, hatte Timothy bereits bei ihrer ersten intimen Begegnung vor zwei Jahren lachend gesagt.

Seitdem fuhren sie mindestens einmal im Monat vom zentral gelegenen Büro in ein Stundenhotel am Stadtrand von München.

Als beide auf den hinter einer hohen Betonmauer liegenden Hof fuhren, parkte dort bereits ein anderes Auto. „Lovebirds“ stand auf dem großen Eingangsschild aus dickem PVC. Zwei weiße Tauben waren darunter aufgedruckt und rieben sanft ihre Schnäbel aneinander.

Sie gingen die Stufen hoch und blickten in die eisblauen Augen einer Frau, die hinter einem Tresen stand.

„Na, meine Turteltäubchen? Wie gehts denn so?“

Im gleichen Atemzug streckte sie Timothy ihre Hand entgegen, an der jeder Finger mit einem kitschigen Ring aus Messing besetzt war.

„Stimmt so, dearest“, sagte er, und ein Bündel mit dreihundert Euro wechselte den Besitzer.

„Großzügig wie immer. Danke dir. Ihr habt heute Zimmer Nummer neun. Den Gang runter und die vorletzte Tür links. Wünsche fröhliches Zwitschern.“

Auf dem Weg zu ihrem Aufenthaltsort für die nächsten drei Stunden hörten sie lautes Gestöhne aus einem anderen Loveroom. Irina vernahm ein angenehmes Kribbeln in ihrer Scheidengegend, ergriff die Hand von Timothy und ging zielstrebig weiter.

„Oh, yeah, you horny bitch“, hauchte er ihr ins Ohr und griff abwechselnd nach ihren beiden Brustwarzen.

Als sie die Zimmertür hinter sich zugezogen hatten, mussten sich ihre Augen erst an die Dunkelheit gewöhnen. Fünf Teelichter standen auf einem Fenstersims und warfen ein warmes Licht auf den Jacuzzi. Neben diesem befand sich ein überdimensionaler Eiskübel mit einer bereits geöffneten Flasche Moët & Chandon.

Timothy zog Irina mit einer bestimmenden Bewegung an sich und presste seine Zunge gierig in ihren Mund. Sie schmolz unter seiner Begierde dahin und griff mit ihrer Hand an sein hartes Glied.

Nachdem sie ihm die Boxershorts heruntergerissen hatte, drückte er ihren Kopf nach unten. Vor ihm kniend tat Irina das, was sie einen Tag zuvor mit einem anderen Kollegen gemacht hatte.

„Hast du eigentlich bei uns mit mehreren eine Affäre?“, hatte dieser sie eifersüchtig gefragt.

Da sie den Kollegen jedoch genau in diesem Moment oral befriedigte, konnte sie ihm nicht antworten.

*

Als Irina um fünfzehn Uhr ihr Einzelbüro betrat, wartete bereits der obligatorische Nachmittagssnack auf sie: Gemischter Salat mit gegrilltem Gemüse.

Sie zog einen der beiden orientalischen Poufs unter dem gläsernen Couchtisch hervor und wollte sich setzten, da ließ sie der Blick in den tiefen Porzellanteller aufschreien.

„Aaannnaaa!“

Der Schrei war so schrill und spitz, dass Ana im Nebenzimmer die noch halb volle Kaffeetasse aus den Händen fiel und sich die lauwarme Flüssigkeit über die Tastatur ergoss.

„Scheiße,“ fluchte sie leise vor sich hin und rannte in das Büro ihrer Vorgesetzten.

„Ana! Wie kann das eigentlich sein? Da ist Reis in meinem Teller, Ana. Weißt du eigentlich, was in Reis drin ist? Richtig: Kohlenhydrate. Und weißt du noch was? Richtig: Ich HASSE Kohlenhydrate!“

Ana erinnerte sich, welcher Moment nach dem Meeting sie bei der Bestellung von Irinas Mahlzeit unaufmerksam hatte sein lassen: Es war das abrupte Verschwinden von Timothy Snyder sowie das Outfit ihrer Vorgesetzen, welche sie ins Grübeln gebracht hatten.

„Bitte verzeihen Sie, Frau Timoschenko. Ich habe Angelo gesagt, dass er den Teller wie immer zubereiten soll.“

Anas Stimme zitterte und ihre Kehle schnürte sich vor Angst zu.

Sie blickte zu Irinas Rock und bemerkte, dass einen der beiden Strumpfhalter lose herunterhing.

* * *

KAPITEL 5

September 1988

Desgleichen, ihr Jüngeren, seid untertan den Ältesten. Allesamt seid untereinander untertan und haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. (1. Petrus 5,5, LU)

Um zur Turnhalle zu gelangen, schlenderte die Siebzehnjährige am Hafen von Sotschi entlang.

Die Luft hatte an diesem Nachmittag noch angenehme 24 Grad Celsius, und die Herbstsonne zauberte kleine Glitzersterne auf die Wasseroberfläche des Schwarzen Meeres.

Ich wäre auch gerne so frei wie die Möwen, dachte sie und setzte sich auf eine der weiß gestrichenen Parkbänke. Der Lack war an den geschwungenen Füßen bereits abgeblättert und das Eisen blitzte hervor.

Als sie aus ihrer Sporttasche eine kleine Wasserflasche herausholen wollte, entdeckte sie eine graue Bugleine. Diese umschlang den Poller, der zwei Meter von ihr entfernt im Boden verankert war und ins Wasser reichte.

Weit und breit war kein Boot zu sehen.

Irina Timoschenko setzte sich aufrecht, reckte vorsichtig den Kopf in die Höhe und glaubte, auf dem Wasser einen Schatten zu erblicken.

Vielleicht eine Boje, versuchte sie sich zu beruhigen.

Schritt für Schritt wagte sie sich an den runden Pfeiler heran, als ihr schriller Schrei im Gebrüll der Möwen unterging.

Der Anblick der glatzköpfigen Wasserleiche ließ sie nach hinten weichen.

Die Waschhautbildung war vorangeschritten und ließ den Leichnam wie einen aufgedunsenen Käfer wirken. Die Augen des Mannes waren weit aufgerissen und schienen inmitten des riesigen Fleischberges zu schwimmen.

Irina ging zurück zur Bank, stützte sich mit ihrer linken Hand an deren Rückenlehne ab und übergab sich. Ihre Magenmuskulatur zog sich so stark zusammen, dass der Unterleibsschmerz fast schlimmer zu sein schien, als das sich für immer in ihrem Kopf eingebrannte Bild.

Tränen fielen direkt in das Erbrochene.

Nach einigen Minuten setzte sie sich erschöpft neben die Tasche. Der Geschmack in ihrem Mund schmeckte abgestanden und fahl.

Im Nachhinein wusste sie nicht mehr, was sie dazu bewogen hatte, noch einmal zum Wasser zurückzugehen. Vielleicht war es die Tatsache, dass ihr etwas beim ersten Anblick der Wasserleiche aufgefallen war.

Irina brauchte Gewissheit.

Vorsichtig beugte sie sich nach vorne und schaute auf den linken Augapfel des treibenden Körpers:

Er war schwarz.

*

„Mädchen, in einer Reihe aufstellen. Sergej, die Waage, bitte.“

Jeden dritten Tag erwartete die Sportgymnastinnen von ZSKA Krasnodar ein erniedrigendes Ritual:

Vor den Augen ihrer Trainerin Ljudmila Kuszenowa sowie des Balletttrainers Sergej Lebedew mussten sie sich bis auf ihre Unterhose ausziehen und auf eine messgenaue Säulenwaage stellen. Kuszenowa war für das präzise Einstellen des Laufgewichts zuständig. Lebedew stand mit einem Notizbuch neben ihr und erstellte fein säuberlich eine Gewichtskurve für jede Sportlerin.

„Alina: 48,5. Wie viel waren es am Montag, Sergej?“

„49,2 Kilogramm, Frau Kuszenowa.“

„Wurde auch Zeit. Weiter geht‘s. Irina, komm her.“

Als Irina zur Waage lief, gingen ihr in Sekundenbruchteilen unzählige Bilder durch den Kopf:

Die Wasserleiche.

Das harte Training.

Die täglichen Fressattacken.

Die Toilette.

Der Finger im Hals.

Die zahlreichen Tränen.

Und Irina sah ihre Babuschka: Vor einem Jahr war sie gestorben und hatte ihrer Enkelin immer die spannendsten Gruselgeschichten erzählt. Eine von ihnen war besonders unheimlich, denn sie handelte von einem schwarzen Auge.

„Irina: 47,7. Wie viel waren es am Montag, Sergej?“

„Äh, 46,9 Kilogramm, Frau Kuszenowa.“

„Bitte waaas? Wie kann das eigentlich sein?“

Die Stimme der Trainerin überschlug sich und erzeugte nicht nur bei Irina eine Gänsehaut. Auch Sergej zuckte zusammen und fragte sich in der nächsten Sekunde, warum er nicht gelogen hatte.

„Du fettes Schwein! Weißt du, was ich nicht verstehe, Irina? Wir stehen mit unserem Club kurz vor unserem großen Durchbruch. Wir stehen so kurz davor, dass uns der Bürgermeister finanziell noch mehr als bisher unterstützt. Auf euch Mädchen wartet nach eurer Sportkarriere ein reiches Leben. Männer werden sich um euch scharen. Euch Schmuck, Autos und Häuser kaufen. Und du hast nichts Besseres zu tun, als von Tag zu Tag immer fetter und fetter zu werden? Geh mir sofort aus den Augen!“

*

„Irischa, hör mir bitte gut zu, Kleines.“

Es war ein warmer Septembertag sieben Jahre zuvor.

Das zehnjährige Mädchen mit den großen, blauen Augen lauschte seiner Großmutter, deren Stimme so sanft war, dass man nicht anders konnte, als ihr vollkommen zu vertrauen.

„Du, nur du hast es in der Hand, dem Teufel die Macht über dein Leben und Handeln zu geben. Du bist bereits jetzt umgeben von Menschen, die dir nicht immer Gutes wollen. Menschen, die eine Gemeinsamkeit haben: Sie alle haben auf ihrem linken Augapfel einen kleinen, schwarzen Punkt. Schräg rechts über ihrer Pupille, direkt unter dem Wimpernkranz. Auf den ersten Blick sieht man ihn kaum. Aber dieser Fleck wird bis zu ihrem Tod weiterwachsen. Denn sie sind dem Bösen, dem Schwarzen bereits verfallen. Obwohl sie eine Wahl hatten, genau wie du. Sie wählten einen Weg, bei welchem sie dachten, er würde ihnen ein Leben lang Ruhm, Ehre und Erfolg versprechen. Jedoch wird der Teufel einen nie beschützen. Er wird am Ende über jeden richten. Meine kleine Irischa: Schau stets ganz tief in die Augen eines Menschen. Nicht umsonst sagt man, sie seien der Spiegel zur Seele. Und sie zeigen dir bei genauerem Hinsehen auch, ob diese Seele bereits verloren ist.“

* * *

KAPITEL 6

Vor 90 Tagen

Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren; und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. (Offenbarung 20,13, LU)

„Ich habe Sie da oben in der letzten Reihe nicht gehört, Frau Doktor Beck. Können Sie die Antwort auf meine Frage noch einmal wiederholen?“

Die Stimme, die vom Podium des Hörsaales in ihr Ohr drang, klang gereizt und ungeduldig. Sie war so laut, als würde die dazugehörige Person direkt neben ihr stehen.

Ein kalter Luftzug umwehte Doris‘ Gesicht und ließ die Härchen an ihren Unterarmen sich aufrichten. Sie kniff die Augen zusammen und versuchte, den Blick nach vorne zu fokussieren. Durch den außergewöhnlich starken Lichtabfall zwischen der letzten Sitzreihe und der verdunkelten Vorderfront konnte sie jedoch nicht erkennen, wer am Rednerpult stand.

„Bitte entschuldigen Sie, wo bin ich hier eigentlich?“

Der ganze Hörsaal lachte.

Zahlreiche Kehlen vibrierten gleichzeitig und gaben Doris das Gefühl, nicht dazuzugehören.

Ein ihr schmerzlich bekanntes Gefühl – dabei hatte sie sich geschworen, dieses mit aller Macht nicht mehr in ihr Leben zu lassen.

Aus dem Augenwinkel heraus sah sie, dass die nächstgelegene Sitzfläche in der Stuhlreihe noch frei war. Vorsichtig nahm sie Platz und wagte einen ängstlichen Blick zu der Frau neben ihr: Sie hatte schwarze Haare, rote Fingernägel und trug ein schwarzes Brillengestell. Das schwarze Kostüm umschmeichelte ihren schlanken Körper, und die elegant übereinandergeschlagenen Beine rundeten das weibliche Kunstwerk ab.

„RUHE.“

Mit einem Schlag hörte das Gelächter auf.

Totenstille.

Die männliche Stimme war so durchdringend, dass Doris für einen kurzen Moment Ehrfurcht verspürte.

Führen durch Angst – wie machtvoll, dachte sie sich.

„Wo Sie hier sind, Frau Doktor Beck? Na, da, wo Sie und alle anderen hier jede Nacht sind: In Ihren Träumen. Und interessanterweise stellen Sie bereits zum wiederholten Male in diesem Podium die gleiche Frage. Aber soll ich Ihnen erklären, woran das liegt? In Ihrem Fall an Ihrem Narzissmus. Sie als der einzig wahre Mittelpunkt des Universums. Was für eine Farce und dennoch ein wunderbar erhabenes Gefühl, wenn Sie verstehen, was ich meine?“

Weil sie sich mittlerweile an die Lichtverhältnisse gewöhnt hatte, glaubte Doris, am Rednerpult eine grinsende Fratze zu erkennen, deren offener Mund sie zu verschlingen drohte.

„Verstanden. Ich erinnere mich jetzt auch wieder, auf welcher Seite Ihres Regiebuches wir uns gerade befinden. Und ich möchte dieses sehr gerne gemeinsam mit Ihnen weiter ausarbeiten. Aber gestatten Sie mir bitte nur noch eine einzige Frage: Wenn ich morgens aufwache, dann erinnere ich mich manchmal an meine Träume, aber dieser Ort hier, er spielt nie eine Rolle. Woran liegt das?“

„Ich antworte auf Ihre Frage mit einer Gegenfrage, Frau Doktor Beck: Wann sind denn Ihre Manipulationen am erfolgreichsten? Wenn Sie Ihre Opfer im Vorfeld und während des gesamten Prozesses darüber aufklären, welches perfide Spiel Sie mit ihnen treiben? Oder etwa, wenn Sie es einfach nur tun und dabei genüsslich beobachten, wie diese Menschen an ihrer Seite langsam zugrunde gehen?“

„Letzteres“, antwortete Doris nüchtern.

„Sehr gut. Ich vernehme ein Gefühl in Ihrem Bauch, welches auch mein Antrieb ist. Einfach nur göttlich! Nun, Frau Doktor Beck, nachdem wir hoffentlich alle Unklarheiten beseitigt haben, stelle ich Ihnen zum letzten Mal die Frage: Wie war denn Ihr Tag so?“

Im gleichen Moment leuchtete hinter dem Podium eine überdimensionale Projektionswand auf und der gesamte Raum dunkelte sich automatisch ab.

Wie im Kino, aber ohne Ton, dachte Doris, als sie bemerkte, dass das Lautsprechersymbol im unteren Bildrand durchgestrichen war.

Auf der Leinwand war eine Frau zu sehen. Ihre Locken gingen ihr bis zu den Schultern, das lange Boho-Kleid umschmeichelte die schmalen Fußknöchel und darunter blitzten weiße Sneakers hervor. Sie starrte angespannt in zwei Laptops, die vor ihr auf dem Schreibtisch standen. In den Ohren hatte sie weiße, kabellose Earbuds.

Als die Kamera auf das rechte Endgerät der Frau schwenkte, sah man in kachelartiger Anordnung zahlreiche Personen. Dann zoomte das Objektiv an das Smartphone der Frau heran, welches links von ihr auf dem Schreibtisch lag. Es war auf lautlos gestellt, aber der Eingang mehrerer, aufeinander folgender Textnachrichten ließ es im Sekundentakt aufleuchten:

„Ana, wann kommt endlich das Catering?“

„Wer von deinen Mitarbeitern ist gerade bei dir?“

„Highlighte sofort Herrn Damaschke.“

„Spiel‘ die Zwischenfolie ein.“

„Ana, du musst dich besser konzentrieren.“

„Man ist Professionalität von unserer Seite gewohnt.“

„Wann kommt nun endlich das Catering?“

„Es muss in 5 Minuten da sein.“

„Kannst du mir mal antworten, verdammt?“

„Und vergiss die Cola Light nicht!!!“

Das Aufnahmegerät fokussierte Anas Gesicht: Ihre Augen waren weit aufgerissen – und im nächsten Moment schrie sie das Smartphone an und schmiss es in eine Ecke des Büros.

Auf der Leinwand blieb das Bild im Standby-Modus stehen.

„Frau Doktor Doris Beck: Sie sind dran, kurze Zusammenfassung Ihrerseits: Was lief gut? Und was kann beim nächsten Mal besser gemacht werden?“

In Doris Kopf drehte sich ein Gedankenkarussell.

Natürlich war ihr bewusst, wie sie mit ihrer toxischen Art regelmäßig ihre Mitarbeiter fertig machte und in den Wahnsinn trieb. Das Ganze jedoch auf einer Großleinwand zu sehen, triggerte den narzisstischen Trieb in ihr bis aufs Äußerste.

Sie grinste, fuhr sich mit der Hand durch ihren strähnigen Bob, stand auf und sprach mit entschlossener Stimme in Richtung Podium:

„Was beim nächsten Mal besser gemacht werden kann? Nun, zum einen hätte ich diese Lazar mit weiteren Nachrichten bombardieren müssen. Dass sie ausgeflippt ist, macht mich stolz. Und durch Ihren Support, Coach, weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin.“

* * *

KAPITEL 7

Januar 2017

Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, und nähme an seiner Seele Schaden? (Markus 8,36, LU)

„Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Klausi, happy birthday to you.“

Der darauffolgende Applaus und die Jubelrufe ließen die Augen von Klaus Lechner wie die eines Kindes leuchten. Es war sein vierzigster Geburtstag, und die Vorstandskollegen hatten sich in seinem hellen Eckbüro versammelt.

„Und, Klaus? Schon was vor heute Abend?“

Paolo Amandes, der CFO des Medizintechnikunternehmens, zwinkerte ihm verschwörerisch zu.

„Machst du Witze, Paolo? Meine Frau hockt daheim mit dickem Bauch und mein Großer zerrt an mir, sobald ich abends das Haus betrete.“

Lechner rollte die Augen und stemmte seine kurzen Arme in die Hüfte. Das Sonnenlicht ließ die Haare orange wirken.

„Tja, Klausi Mausi, die wilden Jahre sind wohl vorbei.“

Amandes lachte laut.

Die anderen vier Männer stimmten in den Chor mit ein.

Es klopfte an der Tür, und Ana Lazar betrat den Raum. In ihrer Hand balancierte sie ein Tablett mit sechs vollen Champagner-Gläsern und einem Schälchen grüner Oliven. Lechner hatte bereits im Vorfeld darum gebeten.

„Obwohl, Klaus: Vielleicht sollte ich meine Aussage von eben revidieren?“

Amandes und die anderen musterten Ana von oben bis unten, und man hatte das Gefühl, dass ihre Blicke die Assistentin des CEO bis auf den letzten Stofffetzen auszogen.

„Bitteschön die Herren“, sagte Ana mit einem Hauch von Aggressivität in ihrer Stimme, als sie die Gier in deren Augen erblickte und das Tablett auf den Konferenztisch stellte. Sie hasste derartige Situationen und konnte sich in diesem Zusammenhang noch nie eine Reaktion verkneifen.

Ihr Unterton war Lechner nicht entgangen.

Du kleine Schlampe, dachte er kurz.

*

Um halb fünf Uhr nachmittags klingelte das Festnetztelefon auf Anas Schreibtisch. Ein Relikt aus alten Zeiten, das Lechner jedoch nicht abschaffen wollte. Es gab ihm ein gewisses Gefühl von Kontrolle über seine Mitarbeiter. Wohlwissend, dass sie brav an ihrem Platz saßen, wenn er anrief, und nicht gerade mit irgendeinem Firmenhandy an irgendeinem Strand lagen.

Ana sah auf dem Display seine Nummer, und ihr Magen krampfte sich zusammen.

„Herr Lechner?“

„Liebe Frau Lazar, was halten Sie davon, wenn wir uns in zehn Minuten bei mir im Büro treffen?“, säuselte dieser versöhnlich in die Leitung.

„Wir wollten doch schon seit Längerem ein Brainstorming bezüglich der Zusammenarbeit mit der Universität machen. Ach, und bitte bringen Sie noch Flipchartpapier mit, ja? Bis gleich.“

Nicht im Entferntesten hielt Ana etwas davon und hätte sich lieber zu ihrer Tochter Zoe gebeamt, die heute bei einer Freundin übernachtete.

Victors Gesicht erschien vor ihrem inneren Auge:

„Ana, Schatz. Kein Job dieser Welt ist es wert, sich derart zu verbiegen, dass es dir schadet. Hörst du, Ana? KEIN Job! Ich möchte, dass du dir immer selbst treu bleibst, versprichst du mir das, bitte?“

Die Worte wurden zu Victors letztem Wunsch. Einen Tag später nahm er sich das Leben.

Ana ging schnellen Schrittes den langen Gang zum Kopierraum entlang, in welchem sich auch die Papierrollen für das Flipchart befanden. Abwechselnd schaute sie nach rechts und links in die verglasten Büros. Sie waren menschenleer. Panik kroch in ihr hoch.

Ach du Scheiße – was ist, wenn er versucht, mich zu…

Sie drückte die Klinke nach unten, trat ein, und hinter ihr fiel die Tür mit einem lauten Knall ins Schloss. Während Ana mit ihren Augen den Raum absuchte, hörte sie, wie der Griff heruntergedrückt wurde.

Lechner trat ein: Er hatte die Ärmel seines weißen Hemdes hochgekrempelt, und in schwarz-weiß wurde auf der Innenseite seines rechten Unterarmes ein Totenschädel-Tattoo mit einer Krone sichtbar.

„Na? Was machen wir zwei Hübschen jetzt?“

Oh Gott, nein, bitte tu mir nichts!

Als hätte Lechner ihren Gedanken gehört, griff er nach Anas Oberarmen und drückten ihren Körper an die Wand. Er presste den Mund auf ihr linkes Ohr, steckte seine Zunge gierig hinein und stöhnte laut auf.

„Das ist es doch, was du willst, nicht wahr, Ana?“

Auch wenn noch jemand in den Büros gewesen wäre, durch die angebrachten Decken- und Wandabsorber im Kopierraum hätte niemand Anas laute Schreie gehört.

* * *

KAPITEL 8

September 1987

Denn es wird geschehen, dass des Menschen Sohn komme in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln; und alsdann wird er einem jeglichen vergelten nach seinen Werken. (Matthäus 16,27, LU)

„Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer: Als Direktor des Marie-Curie-Gymnasiums ist es mir eine Ehre, Sie alle ganz herzlich am ersten Schultag nach den Sommerferien willkommen zu heißen.“

Es war der 1. September und der Himmel über Düsseldorf seit Tagen wolkenverhangen. Ein zehnjähriger, rothaariger Junge saß in der dritten Reihe der Aula, inmitten von unzähligen, ihm unbekannten Gesichtern.