9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

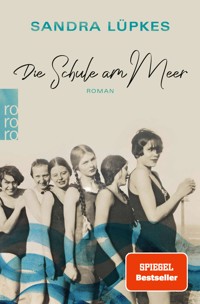

Eine Schule auf Juist, ein Traum von Gemeinschaft und Freiheit - doch die Welt steuert auf den Abgrund zu Juist, 1925: Tatkräftig und voller Ideale gründet eine Gruppe von Lehrern am äußersten Rand der Weimarer Republik ein ganz besonderes Internat. Mit eigenen Gärten, Seewasseraquarien und Theaterhalle. Es ist eine eingeschworene Gemeinschaft: die jüdische Lehrerin Anni Reiner, der Musikpädagoge Eduard Zuckmayer, der zehnjährige Maximilian, der sich mit dem Gruppenzwang manchmal schwer tut, sowie die resolute Insulanerin Kea, die in der Küche das Sagen hat. Doch das Klima an der Küste ist hart in jeder Hinsicht, und schon bald nehmen die Spannungen zu zwischen den Lehrkräften und mit den Insulanern, bei denen die Schule als Hort für Juden und Kommunisten verschrien ist. Im katastrophalen Eiswinter von 1929 ist die Insel wochenlang von der Außenwelt abgeschlossen. Man rückt ein wenig näher zusammen. Aber kann es Hoffnung geben, wenn der Rest der Welt auf den Abgrund zusteuert? Ein Roman über Wagemut und Scheitern, Leidenschaft und Missgunst, Freundschaft und Verrat. Eine große Geschichte – hervorragend recherchiert und packend erzählt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 702

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Sandra Lüpkes

Die Schule am Meer

Roman

Über dieses Buch

Juist, 1925: Tatkräftig und voller Ideale gründet eine Gruppe von Lehrern am äußersten Rand der Weimarer Republik ein ganz besonderes Internat. Mit eigenen Gärten, Seewasseraquarien und Theaterhalle. Es ist eine eingeschworene Gemeinschaft: die jüdische Lehrerin Anni Reiner, der Musikpädagoge Eduard Zuckmayer, der zehnjährige Maximilian, der sich mit dem Gruppenzwang manchmal schwertut, sowie die resolute Insulanerin Kea, die in der Küche das Sagen hat. Doch das Klima an der Küste ist hart in jeder Hinsicht, und schon bald nehmen die Spannungen zu zwischen den Lehrkräften und mit den Insulanern, bei denen die Schule als «Hort für Juden und Kommunisten» verschrien ist. Im katastrophalen Eiswinter von 1929 ist die Insel wochenlang von der Außenwelt abgeschlossen. Man rückt ein wenig näher zusammen. Aber kann es Hoffnung geben, wenn der Rest der Welt auf den Abgrund zusteuert?

Vita

Sandra Lüpkes ist Autorin zahlreicher Romane, Sachbücher, Drehbücher und Erzählungen. Mit «Die Schule am Meer» hat sie einen groß angelegten Gesellschaftsroman geschrieben über ein reformpädagogisches Internat auf Juist. Die ausgiebigen Recherchen zu den historischen Begebenheiten und realen Personen im Umfeld der Schule führten sie ins Tessin, nach Berlin und natürlich auch nach Juist, wo sie aufgewachsen ist und wo sie lange Jahre gelebt hat.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2020

Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Redaktion Susann Rehlein

Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt

Coverabbildung Foto der Autorin, solarbird/Shutterstock

ISBN 978-3-644-30052-1

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Prolog

Brissago, Tessin, Schweiz 1962

Der erste Hieb ist schmerzhaft. Für mich und wohl auch für den Feigenbaum, der seit Jahren keine Früchte mehr trägt, die Wurzeln kraftlos, der Stamm hohl, die Äste morsch und brüchig. Heute Morgen habe ich meinen kleinen Schreibtisch, der all die Jahre im Schatten des Baumes stand, schweren Herzens von dort weggetragen, dichter ans Haus, das den Hang hinauf liegt. Ohne den Baum wird dies nicht mehr derselbe Ort sein, an dem sich vor vielen Jahren mein Leben entschied, dafür bietet sich beim Schreiben eine bessere Aussicht auf den prächtigen See. Eine ganze Weile habe ich noch da gesessen und das Wasser beobachtet. Dann bin ich aufgestanden und habe die Axt aus dem Schuppen geholt. Mich breitbeinig hingestellt. Die Augen geschlossen. Ausgeholt und blind zugeschlagen.

Die Borke splittert, das Holz darunter leistet keinerlei Widerstand, die Klinge gleitet hinein. Erst jetzt schaue ich hin, um die Kerbe zu treffen, ein Dutzend Mal. Das Fallen geschieht langsam und ächzend, doch ohne Vorwurf. Insekten schwirren auf und ein Vogelpaar, das zu schnell davonflattert, als dass ich erkennen könnte, um welche Art es sich handelt. Gesungen haben sie nie da oben im Baum.

Später werde ich den Klotz holen, um auf ihm den Stamm, die Äste und Zweige zu hellen, feinfaserigen Feuerscheiten zu zerteilen. Die trage ich dann in den Keller, lagere sie in der trockenen Ecke ganz hinten an der Rückwand, bis es Winter wird im Tessin.

Vorher muss ich kochen. Der Mangold wächst wie Unkraut, hübsch sieht er aus mit seinen roten und gelben und violetten Stängeln. Dazu gibt es geröstete Baumnüsse, Knoblauch und frische Pasta. Eine Flasche Wein werde ich öffnen zur Feier des Tages, denn ich habe Besuch.

Früher habe ich mitten unter Menschen gelebt, habe viele Freunde gehabt. Aber die sind gestorben oder nicht mehr meine Freunde oder in alle Welt zerstreut. Zuweilen kommen noch Briefe, und manchmal besucht mich – so wie heute – einer von weit her. Die Kinder leben in der Stadt, ich fahre oft zu ihnen, erzähle meinen Enkeln Geschichten und erfreue mich daran, dass sie auch kein bisschen braver sind, als ihre Eltern es waren.

Ich habe in vielen Ländern gelebt, an vielen Orten: in großen Städten, mitten im Wald und sogar auf einer kleinen Insel im Meer. Ich habe in einem Palast mit vielen Sälen und Zimmern gewohnt und in Baracken, in denen es bei Regen durch das Dach tropfte.

Nun nenne ich das kleine Steinhaus am See mein Zuhause. Tagelang sehe ich niemanden – nur wenn ich das Fernglas zur Hand nehme, erkenne ich die Bootsführer weit draußen, die ihre Segelschiffe und Ausflugsdampfer von einem Ufer zum anderen steuern. Ich weiß die Einsamkeit zu schätzen. Sie birgt keine Gefahr. Genauso wenig wie der Lago Maggiore zu meinen Füßen: keine Welle, keine Strömung, kein Panzer aus Eis.

Im Haus ertönt Musik. Bach. Das Wohltemperierte Klavier. Sprudelnde Klänge, schwarzweiße Kaskaden in C-Dur, tropfender Bass und fließende Höhen. Mein Gast hat sich an den Flügel gesetzt und mich mit nur wenigen Takten zurück an die Nordsee gespült. Ich werde hineingehen und ihn bitten, etwas anderes zu spielen.

Teil 1

Wir wollen uns unsere eigene Welt schaffen.

Martin Luserke, 1. Logbuch der Schule am Meer

Sexta

Juli 1925

Ein heftiger Ruck durchfuhr das Schiff, als es gegen die Dalben des Anlegers stieß. Anni hörte die Holzpfähle stöhnen. Durch die salzverkrusteten Bullaugen des Salons waren Matrosen zu erkennen, die raue Seile um die Poller legten, sie festzurrten und den Steg an Bord schoben. Das schmale Brett, über das die Passagiere gleich balancieren mussten, war immerhin mit einem Geländer versehen, doch mit hochhackigen Schuhen war es kaum zu bewältigen, denn es regnete und windete ohne Unterlass, der Steg war glatt und schwankte.

Anni trug flache Schnürer mit rutschfester Sohle und eine Hose. Das war wenig elegant und hatte ihr schon missbilligende Blicke der Mitreisenden eingebracht, burschikose Frauen waren im mondänen Nordseebad vermutlich eine Seltenheit. Dafür würde sie garantiert gleich auf dem nassen Steg eine bessere Figur machen als beispielsweise die junge Frau da vorn mit ihren sandelholzfarbenen Stöckelschuhen (deren Absätze vermutlich in den Spalten zwischen den Brettern stecken bleiben würden), einem sandelholzfarbenen Plisseerock (unter den der Wind mit Vorliebe griff) und einem ebenso sandelholzfarbenen Hut (der gewiss schon bei der ersten Böe abhob).

«Renate? Aufwachen.» Anni strich ihrer ältesten Tochter über den Arm. Die Reise war anstrengend gewesen. Gestern Vormittag waren sie in Frankfurt gestartet, am Nachmittag hatten sie in Köln umsteigen müssen, außerdem lag eine wenig bequeme Nacht im kleinen Gasthaus Neptun in Norddeich hinter ihnen. Weil in der Hochsaison die Zimmer knapp waren, hatten Anni, ihre Mutter und die beiden großen Mädchen sich zu viert ein Doppelbett teilen müssen, der kleinen Ruth war von der Neptun-Wirtin netterweise ein Kinderbettchen zur Verfügung gestellt worden. Geschlafen hatten sie alle kaum, weil es laut gewesen war in der Pension, in deren Erdgeschoss sich ein gutbesuchtes Restaurant befand. Dazu die Aufregung, weil früh am nächsten Morgen das Schiff zu der Insel fuhr, auf der sie fortan leben würden. Die Mädchen hatten Anni mit Fragen gelöchert: Wie groß wird unser Kinderzimmer sein? Gibt es auf Juist Tiere? Und wie oft gehen eigentlich Schiffe unter? Auch Annis Mutter, die sie auf der Reise begleitete und tatkräftig unterstützte, war neugierig, ihr ging es allerdings eher um die finanzielle Situation ihrer Tochter. Schon in Wickersdorf hatten Paul und Anni ein kleines Vermögen in den Sand gesetzt, auf Juist durfte das nicht noch einmal passieren. «Bei aller Liebe zur Pädagogik», hatte Annis Mutter gesagt, «es wäre keine Schande, wenn etwas Geld dabei herumkäme.» Darüber hatten sie erst gestern wieder gestritten, leise flüsternd auf dem Flur der Pension, damit die Mädchen nichts mitbekamen: «Es ist unser Traum, Mutter! Und ich brauche den ganzen Luxus nicht, keine Villa in der Stadt, keine Sommerresidenz auf dem Land. Wenn Paul, ich und die anderen nur unser großes Ziel erlangen, werden wir reicher beschenkt sein als durch Vaters Vermögen!»

«Du weißt, dass ich euch unterstütze», hatte die Mutter erwidert. «Auch ideell. Dass ich euch sogar bewundere für euren Mut, eine eigene Schule zu gründen. Aber ich habe auch Angst, dass du dich selbst ausbeutest. Ich vermute, Vater hat seinen Hilfsarbeitern mehr gezahlt als das, was für Paul und dich bestenfalls übrig bleibt.»

Die Argumente waren hin und her gegangen. Und am Ende hatte Philippine Hochschild ihrer Tochter einen größeren Scheck zugesteckt mit der Anweisung, den Mädchen dafür etwas Hübsches zum Anziehen zu kaufen, sobald sich die Gelegenheit böte. Anni hatte es ihrer Mutter versprechen müssen – und im selben Moment ausgerechnet, dass, wenn sie die Kleider selbst schneiderte, am Ende vielleicht etwas übrig blieb, wovon sie Tafelkreide, Schwamm und Zeigestock bezahlen könnte.

Irgendwann war Renate auf den Flur gekommen, weil sie Mutter und Großmutter im Bett vermisst und das inzwischen nicht mehr so leise Gespräch belauscht hatte. Annis Älteste bekam viel mit von dem, was den Eltern Sorgen bereitete. Entsprechend übermüdet wirkte sie heute, war halb dösend an Bord geschlichen, hatte keine heiße Schokolade gewollt und verschlief die gesamte Schiffsreise, auf die sie sich eigentlich so gefreut hatte.

Es tat Anni in der Seele weh, Renate wecken zu müssen. «Wir sind da, Natischatz. Kannst du bitte Ruth mit der Jacke helfen?»

«Warum immer ich?», jammerte Renate und richtete sich bleich und mit zerzaustem Haar auf.

Da wegen des schlechten Wetters kaum ein Mensch freiwillig an Deck ging, war die Luft im Salon schnell verbraucht und vom Qualm zahlreicher Zigaretten geschwängert gewesen. Zudem war es laut, weil alle durcheinanderredeten und einige Gäste den Urlaub mit Bier oder Sekt einläuteten, was für aufgekratzte Stimmung sorgte. Renate hatte dennoch beneidenswert tief und fest geschlafen.

«Na komm!» Anni half ihrer Tochter in die Senkrechte und gab ihr einen Kuss auf die warme Wange.

«Und warum muss Eva sich nie um Ruth kümmern?»

«Sie ist erst sechs. Außerdem ist ihr schlecht.» Tatsächlich war Eva nach wie vor ganz grün im Gesicht. Das sensible Kind hatte einen launischen Magen, und im Seegatt zwischen Juist und Norderney schaukelte es bei Windstärke fünf ganz ordentlich. Bei der Sekt-und-Bier-Fraktion hatte das für Heiterkeit gesorgt, bei Eva für Brechreiz. Eine halbe Ewigkeit mussten sie die Bordtoilette okkupieren, und zwischen den Würgeattacken hatte die kleine Eva traurig gefragt, warum denn das Meer so böse sei, so wild und überhaupt nicht blau.

Sie hatte nicht unrecht. Sie alle kannten nur den sommerlich glitzernden Lago Maggiore, an dem die Kinder gemeinsam mit der Großmutter wunderbare Ferientage verlebt hatten, in einem schneeweißen Hotel mit federweichen Betten, türkisfarbenem Schwimmbecken und einem Pagen, der ihnen Limonade servierte. Die Nordsee zeigte sich hingegen grau wie Beton, und wenn die Wellen gegen das Schiff schlugen, schien sie auch genauso hart und unnachgiebig zu sein.

«Nun aber aufstehen, Kinder. Großmutter ist längst draußen an Deck und kümmert sich um das Gepäck. Wir wollen doch zu unserer neuen Schule.»

Vier Koffer hatten sie dabei, in denen gerade das Allernötigste steckte: Sommerkleider, Wäsche, Spielsachen, dann noch ein paar Jacken, Socken und Mützen, schließlich war es an der Nordsee stets ein paar Grad kälter. Dafür, dass dies ein kompletter Umzug war, fiel das Gepäck spartanisch aus.

Paul war schon seit März auf Juist; er hatte dafür gesorgt, dass die Möbel in Wickersdorf abgeholt und zur Insel gebracht worden waren: der heißgeliebte Samowar, der alte Kirschbaumsekretär, die Truhe von Onkel Salomon, das schlichte Bücherregal, das Paul im Werkunterricht mit den Wickersdorfer Schülern gezimmert hatte, sogar Annis Cello. Alles habe inzwischen seinen Platz gefunden, und es sehe recht hübsch aus, hatte er am Telefon versichert, doch Anni blieb skeptisch. Ihr liebster Paul las Bücher, schrieb Briefe, beschäftigte sich mit der Zeitung und diskutierte gern bis in die späten Abendstunden über Politik. Aber ihr liebster Paul hatte kein Auge für Hübsches. Sonst hätte er sich eine andere Frau ausgesucht. So eine wie die Sandelholzfarbene da hinten. Blond und blauäugig. Und vielleicht auch dünn und dümmlich wie die Zeitung, die Anni gestern während der Fahrt gelesen hatte, weil ein Exemplar im Zug liegen geblieben war. Der Aufmacher auf dem Titelblatt der Rheinisch-Westfälischen hatte Anni neugierig gemacht: Erziehung muss sich auf Weltanschauung gründen, die nur dem rein arischen Blute gegeben ist. Wären die Behauptungen des Bunds völkischer Lehrer, der sich inzwischen in nahezu allen deutschen Großstädten gegründet hatte, nicht so lächerlich, Anni würde sich glatt fürchten. Mit Genuss hatte sie das Blatt dazu benutzt, das Dutzend geräucherter Aale darin einzurollen, das sie nach ihrer Ankunft am Hafen gekauft hatte.

Die Sandelholz-Frau sah zu ihr her, musterte erst Anni von oben bis unten, danach die Kinder. Ruth quengelte, als Renate, deren Zöpfe sich nun ganz aufgelöst hatten, ihr ins Jäckchen half. Eva verkündete lautstark, ihr sei schon wieder schlecht. Die Frau zog eine ihrer gezupften Augenbrauen nach oben.

Hektisch schob Anni ihrer Tochter den Wollpullover über den Kopf. «Keine Sorge, dein Bauch ist leer, da kommt bestimmt nichts mehr raus. Außerdem haben wir es gleich geschafft.» Anni zeigte aus dem kreisrunden Fenster. «Schau, da gehen schon die Ersten von Bord. Wir müssen nur noch in das Züglein steigen …»

«Ich will nicht schon wieder Zug fahren!», beschwerte sich Renate und stampfte mit dem Fuß auf.

«Es ist ein ganz besonderer Zug. Eine Inselbahn. Sie fährt über das Wasser, weil das Schiff im flachen Watt nicht nahe genug ans Ufer gelangt. Also tuckern wir den Rest der Strecke über einen hölzernen Damm bis zum Bahnhof. Dort wartet euer Vater, der freut sich riesig, seine Mädchen endlich wieder in die Arme zu schließen.» Und mich, fügte Anni in Gedanken hinzu. So lange waren sie noch nie voneinander getrennt gewesen, abgesehen vom Krieg, aber das war eine andere Geschichte.

Nun würde endlich alles gut werden, nach allem, was sie in Wickersdorf durchgemacht hatten. Der schreckliche Streit mit der Schulleitung. Die Angst in den Augen der Schüler, denen niemand Glauben schenken mochte. Die Kündigung derer, die es dennoch taten. Vier engagierte Lehrerehepaare standen plötzlich auf der Straße. Dass sie sich so bald schon auf einer Insel in der Nordsee wiedersehen würden, um einen gemeinsamen Neustart zu wagen, war ein großes Glück.

Anni nahm die strampelnde Ruth auf den Arm, Eva und Renate fassten sich widerwillig bei den Händen, dann kämpften sie sich trotz schwankenden Untergrunds mit der Menschenmenge nach oben an Deck.

Die Schlange vor dem Ausstieg war lang. Da immer nur ein einzelner Passagier den Steg betreten durfte, ging es schleppend voran, und die ersten Leute fingen zu meckern an; es waren dieselben, die sich vorhin zugeprostet und die gute Laune zu Urlaubsbeginn beschworen hatten.

Glücklicherweise regnete es gerade nicht, so blieben sie wenigstens trocken.

«Ich kann gar nichts sehen», klagte Renate, die zwischen den Leuten hin und her geschoben wurde und nur auf warm verhüllte Hinterteile blickte.

«Soll ich dich hochheben?», fragte ein großgewachsener Mann, der sich schon während der Überfahrt als kinderlieb erwiesen und der spuckenden Eva sein sauberes Taschentuch gereicht hatte.

Renate nickte, und der nette Herr hob sie für einen Moment hoch über seine Schultern. «Schau, da hinten, die Hügel! Das sind die Dünen von Juist.»

«Aber da sind ja gar keine Palmen», sagte Renate und brachte den Herrn und Anni zum Lachen.

«Nein, Palmen gibt es dort nicht. Auch keine Kokosnüsse.»

«Und Seeräuber?»

«Wenn, dann nur welche ohne Augenklappe und Holzbein.» Er ließ Renate wieder runter und zwinkerte Anni zu. «Ich will Ihrer Tochter keine Angst einjagen, aber zu behaupten, es gäbe auf Juist keine Piraten, wäre geschwindelt. Die Insulaner weisen schon eine gewisse Ähnlichkeit mit Freibeutern auf.»

Anni musste grinsen. «Sie scheinen ja bestens Bescheid zu wissen.»

Er zog seinen Hut. «Gestatten, Doktor Hensell. Meine Familie und ich leben seit drei Jahren auf Juist, und als Inselarzt darf ich wohl behaupten, die Eingeborenen in- und auswendig zu kennen. Glauben Sie mir, die nehmen, was sie kriegen können. Allein die Zimmerpreise in der Hochsaison sind Beweis genug, dass in den Juister Adern Piratenblut fließt.»

«Ich hörte davon.» Anni musste an die Verhandlungen beim Kauf des Schul-Anwesens denken, die tatsächlich ausgesprochen zäh verlaufen waren. Und obwohl Paul ein talentierter Geschäftemacher war, hatten sie stolze 18000 Mark für das Tusculum bezahlt, ein altes Gasthaus auf einem heruntergekommenen Stück Brachland, nebst Baracke und löchrigem Stall. Zuzüglich 6000 Mark Ablöse, damit der trunksüchtige Pächter halbwegs schnell aus der vermüllten Bude auszog. Um die Summe war etliche Wochen vor Gericht gestritten worden. Zum Glück hatte es aus Annis Familienvermögen eine Ausschüttung gegeben, gerade noch rechtzeitig, um für die Begleichung der Gerichtskosten keinen neuen Kredit aufnehmen zu müssen. Ein trauriges Anfangskapitel für ihre neue Schule, das aber nach Pauls Aussage inzwischen endgültig abgeschlossen war.

«Juist, das Piratennest.» Anni seufzte. «Na, dann können wir uns die nächsten Jahre ja auf etwas gefasst machen.»

Doktor Hensell schien erfreut. «Hab ich mir doch gleich gedacht, dass Sie keine Touristin sind.»

Sie reichte ihm die Hand. «Anni Reiner. Ich bin Lehrerin für Deutschkunde und Naturwissenschaften. Mein Mann ist Geschäftsführer an der neu gegründeten Schule am Meer.»

«Ach, der Dr. Reiner, wie schön! Wir sind uns vorgestern bei einem naturkundlichen Vortrag im Kurhaus begegnet. Ein angenehmer, gebildeter Mann.» Er raunte ihr zu: «Leute seines Kalibers kann man auf der Insel an einer Hand abzählen. Aber wir hoffen doch sehr, dass sich das mit der Einrichtung Ihrer Schule ändern wird. Theater, Bildende Kunst, Musik …»

«Musik leider noch nicht», unterbrach Anni. «Uns fehlt bislang die geeignete Lehrkraft.»

Der Inselarzt tippte sich an den Hut. «Auf jeden Fall werden wir uns öfter über den Weg laufen. Besonders groß ist die Insel nicht.»

«Das würde mich freuen.» Und obwohl Paul bereits mehrfach versichert hatte, dass die Insulaner durchaus in der Lage waren, Hochdeutsch zu sprechen und gute Manieren zu beweisen, war Anni erleichtert über diese erste freundliche Begegnung.

Die Leute schoben inzwischen von allen Seiten, wie beruhigend, dass dieser stattliche Inselarzt wie ein Bollwerk bei ihr und den Mädchen stand.

«Ach, da seid ihr ja!» Annis Mutter bahnte sich ihren Weg durch die Menge. Philippine Hochschild war das personifizierte Selbstbewusstsein, und zwar ganz ohne Modefarbe, Stöckelschuhe und albernen Hut. Ein mehr als sechzig Jahre währendes Leben auf dem blankpolierten Parkett der Frankfurter Gesellschaft prägte die Haltung. Ob Wohltätigkeitsbasar, Vorstandsbankett oder Klavierkonzert im Saalbau, die Witwe des Mitbegründers der Metallwerke hatte einen geraden Rücken. Selbst nach vierundzwanzig Stunden Reise und einer unruhigen Nacht bewegte sich Annis Mutter, als müsse man ihr beim Ausstieg selbstverständlich den Vortritt lassen. «Ich habe alles geregelt. Man bringt die Koffer direkt in mein Hotel. Ihr begleitet mich doch erst noch?» Sie nahm Eva an die linke und Renate an die rechte Hand und betrat den Steg, der unter ihren entschiedenen Schritten das Wanken einzustellen schien.

Anni folgte und griff nach dem Geländer. «Halt dich gut an mir fest, Ruth. Jetzt geht es los!»

Das Umsteigen in die Inselbahn verlief ohne Probleme, und eine Viertelstunde später kroch der kleine Zug auf einer Pfahlbrücke in Richtung Insel. Hier war es nicht ganz so eng. Anni hatte sogar eine Bank für sich, während die Mädchen zu dritt die Großmutter belagerten und sich an den Scheiben die Nasen platt drückten. Wenn man aus den Fenstern sah, glaubte man, über Wasser zu fahren, die Wellen klatschten gegen die Schienen und spritzten bis zu ihnen herauf. Die Mädchen fanden das lustig und kicherten die ganze Fahrt hindurch, und weder Anni noch Philippine Hochschild ermahnten sie deswegen. Die ausgelassene Vorfreude der drei war eine Wohltat.

Beim Abschied in Wickersdorf waren viele Tränen geflossen. Gerade die beiden Großen hatten von einem Tag auf den anderen ihre Freunde, die gewohnte Umgebung mit all ihren Hunden und Katzen und Geheimverstecken verlassen müssen. Zwar waren die Monate danach, in denen sie sich in Frankfurt von der Großmutter hatten trösten und verwöhnen lassen, eine willkommene Ruhepause gewesen, doch nun war es höchste Zeit, dass sie als Familie neu zusammenfanden.

Manchmal ertappte Anni sich bei der Sorge, ihren Kindern zu viel zuzumuten. Einen geregelten Alltag, wie Gleichaltrige ihn genossen, etwas Privatsphäre und Wohlstand – all das wurde Renate, Eva und Ruth vorenthalten. Doch das, was Paul und Anni ihnen ermöglichten, war ungleich größer, oder nicht? Sie durften aufwachsen in einer Gemeinschaft, in der jedem Menschen, gleich welchem Elternhaus er entstammte, gleich ob Junge oder Mädchen, ob begabt oder förderbedürftig – in der jedem ermöglicht wurde, die Welt um sich herum mit allen Sinnen zu erkunden. Nah an der Natur, an der Kunst, an der Musik. Um dann, auf dem Weg ins Erwachsenenalter, sich selbst und die eigene Rolle in dieser Gemeinschaft zu entdecken. Ganz ähnlich, in etwas eleganteren Sätzen natürlich, hatten sie es als Präambel im Schulkonzept formuliert. Eine solche Freiheit hätte Anni den Mädchen kaum bieten können, wenn sie im Schoße der Familie Hochschild geblieben wären.

Die Insel, der sie sich Meter um Meter näherten, wirkte karger und kleiner, als Paul sie geschildert hatte. Ein paar Häuser kauerten im Inseldorf, ein Kirchturm erhob sich über die roten Dächer, und auf der höchsten Düne stand ein weißer Prachtbau, wahrscheinlich das Kurhaus. Dort, im nobelsten Hotel der Insel, hatte ihre Mutter leider kein Zimmer mehr ergattert. Dafür im Hotel Gerken, das sich in der Nähe des Hauptbadestrandes befand und das auf dem Werbeprospekt, den Paul ihnen nach Frankfurt geschickt hatte, mit seiner lichtdurchfluteten Frühstücksveranda und dem Tanzcafé Promenade warb. Gern hätte Anni ihre Mutter mit in der Schule wohnen lassen, Platz genug war dort, da sich die meisten Kinder derzeit in den Sommerferien befanden. Doch Paul hatte abgeraten, die Räumlichkeiten seien für eine Industriellenwitwe kaum standesgemäß, schon die Lehrer und Schüler mussten sich in Bescheidenheit üben, solange Wassertoiletten und Elektrizität nicht einwandfrei funktionierten. Aber Philippine könne mit der Kutsche täglich zu ihnen kommen, an den Mahlzeiten und gegebenenfalls auch an den Freizeitbeschäftigungen teilnehmen. Also würden sie Annis Mutter erst zum Hotel Gerken bringen und sich dann auf den Weg zur Schule machen, die eine halbe Stunde Fußmarsch entfernt im Westen lag.

Die Bahn folgte einer Kurve, die Schienen lagen jetzt auf festem Boden. Kurz vor dem kleinen Deich, der das Inseldorf vor Sturmfluten schützte, erblickte Anni den ersten Menschen: einen einsamen Mann, der seinen Dackel auf der Wattwiese Gassi führte. Ihre Blicke trafen sich im Vorbeifahren, der Mann nickte kurz. Nur wenige Meter weiter wurde es belebter, fröhliche Urlauber winkten ihnen zu – einige von ihnen mit schneeweißen Bettlaken, die sich im Wind verhedderten, weil der Stoff regenfeucht und unhandlich war, was im Zug für Gelächter sorgte. Das Ganze schien irgendein Ritual zu sein. Die Lokomotive verkündete pfeifend ihre baldige Ankunft.

Sehr liebenswert fand Anni das Ganze bis jetzt und lehnte sich das erste Mal seit ihrer Abfahrt in Frankfurt entspannt zurück. Es würde eine gute Zeit werden, sagte sie sich. Paul und sie wussten, was sie taten. Außerdem hatten sie sich mit Freunden und vertrauten Kollegen zusammengetan, was sollte da schiefgehen? Die Katastrophe lag doch bereits hinter ihnen. Sogar einige Schüler aus Wickersdorf waren mitgezogen, das stimmte optimistisch. Anni schloss die Augen. Ja, Wickersdorf gehörte endgültig der Vergangenheit an, die Auseinandersetzungen waren größtenteils ad acta gelegt, und zu kündigen hatte sich als die richtige Entscheidung erwiesen. Hier auf Juist konnten sie eine neue Welt erschaffen. Konnten ihre gemeinsame Vision von einer Schule ohne Angst verwirklichen. Wer, wenn nicht sie? Eine Truppe, die auf den ersten Blick wie bunt zusammengewürfelt wirkte: Lu, der Leitwolf, daneben der feinsinnige Mister, und Aeschli mit seiner humorvollen Art. Selbst Paul, der sich immer noch als Anarchisten bezeichnete, obwohl die Revolution schon sechs Jahre zurücklag, eckte zwischen diesen so unterschiedlichen Männern kaum an. Nicht zu vergessen die Frauen, die für das Gemeinschaftsgefüge, die Krankenstation, den Englisch- und den Elementarunterricht zuständig waren. Anni plante außerdem, zwischen den Baracken einen kleinen Garten anzulegen. Mit Kartoffeln und Bohnen, Kohl und ein paar Obstbäumen, damit man auch in harten Zeiten immer eine gut gefüllte Speisekammer hätte. Es gab so viel zu tun …

Und dann war sie tatsächlich für einen Moment eingenickt und hatte die Einfahrt in den Bahnhof verschlafen. Dieses Mal war es umgekehrt, und Renate musste ihre Mutter ins Hier und Jetzt zurückholen. Sie tat es, indem sie Annis Gesicht mit feucht-klebrigen Küsschen bedeckte und begeistert kreischte: «Der Papa steht da! Der Papa steht da!»

Außer Anni hatten sich alle bereits von den Plätzen erhoben und griffen nach ihrem Gepäck, die Türen wurden aufgeschoben, und frische Nordseeluft strömte in den Waggon. Anni schaute hinaus. Der Inselbahnhof bestand aus einem schmucklosen hölzernen Betriebsgebäude mit einer großen Uhr und einem Bahnsteig, auf dem dicht gedrängt die Menschen standen und gespannt Ausschau nach ihren Angehörigen hielten.

Einer von ihnen war Paul. Ihr Paul! Der schönste Mann der Welt zweifelsohne, denn nie hatte Anni in strahlendere Augen geschaut, nie war sie einer so unwiderstehlichen Mischung aus Charme und Klugheit begegnet. Das hatte Anni sofort begriffen, als sie vor fast zehn Jahren ihre Schwester in Heidelberg besucht hatte und dem Assistenten von deren Soziologieprofessor begegnet war: Paul! Seinetwegen hatte sie sich nur wenig später ebenfalls dort eingeschrieben, für Naturwissenschaften und Germanistik. Paul war der erste Mann, der in Anni mehr sah als bloß die gutbetuchte Tochter eines jüdischen Geschäftsmannes, die zur Universität geschickt wurde, um einen adäquaten Heiratskandidaten zu finden. Zu Beginn hatte Anni sich in seiner Gegenwart beinahe geschämt. Ein Linker, der politische Schriften las und seine Dissertation über das trigonale Kristallsystem verfasst hatte, was konnte der schon mit einer höheren Tochter anfangen? Um sich ihm gegenüber als aufgeklärt und bodenständig zu präsentieren, hatte Anni bei ihrem ersten Rendezvous Spiegeleier gebraten. Zwar war ihr erster und bislang letzter Einsatz am Herd ein Reinfall gewesen, doch Paul hatte diskret die Eierschalen aus dem Essen gepflückt und sich an diesem Abend in Anni verliebt. Paul suchte ohnehin keine Frau, die ihn bekochte. Oder seine gute Hose bügelte, denn die legte er einfach am Abend unter die Matratze und zog sie am nächsten Morgen plattgelegen wieder an. Statt tanzen zu gehen oder in ein Weinlokal, waren Anni und Paul sich durch endlose Gespräche nähergekommen, deren sie bis heute nie überdrüssig wurden. Gemeinsam waren sie einmal zum Kreis um Stefan George gepilgert, hatten sich jedoch bald verabschiedet, nachdem ihnen dort die an Heiligenverehrung grenzende Bewunderung für den Lyriker falsch erschienen war. Am Ende des Studiums heiratete Anni dann tatsächlich – aber keinen Mann mit großer Zukunft, sondern Paul, einen Pädagogen, der kein Geld in der Tasche hatte, dafür aber den Kopf voller Überzeugungen, die auch zu den ihren geworden waren.

Die Mädchen waren Paul längst um den Hals gefallen, als Anni endlich den Bahnsteig betrat. Selbst die kleine Ruth hatte bereits an der Hand ihrer Großmutter den sicheren Weg zum Papa gefunden und hing nun an seinen Hosenbeinen.

«Wie lange hab ich auf meine Mädchen gewartet!» Paul strahlte Anni entgegen. «Vor allem auf dich, meine Liebste!»

Es gab keine Chance auf einen Kuss, dazu ging es auf dem Bahnsteig zu hektisch zu.

«Darf ich euch unsere neue Heimat vorstellen?» Paul bot Anni und seiner Schwiegermutter galant den Arm. «Heute leider ohne die obligatorische Scheinwerfer-Sonne, und den Wind hatte ich eigentlich auch abbestellt. Aber ihr werdet es trotzdem lieben!»

Die Mädchen hüpften vergnügt um sie herum. Renate hatte Ruth huckepack genommen. Von schlechter Laune und Übelkeit keine Spur mehr, jetzt ging das Abenteuer los. Anni lehnte den Kopf an Pauls Schulter und atmete tief durch.

«Und hier wird wirklich noch immer alles mit Kutschen transportiert?», erkundigte sich Philippine Hochschild.

Paul nickte. «Und mit Fahrrädern. Die Insulaner hängen kleine Karren dahinter, da bekommt man schon einiges von A nach B.»

«Wie idyllisch.»

«Na ja, beim Aufbau des Stalls hätten wir auch ganz gern mal einen Traktor für die Holzbalken benutzt. Stattdessen mussten wir alles schleppen. Schaut euch meine Oberarme an.» Paul hielt ihnen scherzhaft den Oberarm zum Fühlen hin, und Anni musterte ihren Liebsten von der Seite, tatsächlich war er muskulöser geworden. Es stand ihm gut, genau wie das gebräunte Gesicht.

Vor dem Bahnhofsgebäude breitete sich ein Platz aus, so öde und windig, dass man sich kaum willkommen fühlte. Sandverwehungen und Strandhafer erstickten die mickrigen Gewächse der dort über die gesamte Brachfläche verteilt halbherzig angelegten Nutzgärten, und der Schwengel der Wasserpumpe hing verrostet herab. Schweine suhlten sich in einer schlammigen Senke. Und wer war bloß auf die Idee gekommen, diese wackeligen Sitzbänke vor dem Bahnhofsgebäude aufzustellen? Da musste man beim Rasten ja fürchten, in den Staub zu fallen.

Annis skeptischer Blick blieb nicht unbemerkt.

«Rate mal, nach wem sie diesen Platz benannt haben», sagte Paul augenzwinkernd. «Nach unserem in der Versenkung verschwundenen Kaiser Wilhelm!»

«Falls den Platz mal jemand auf Vordermann bringt, muss man ihn glatt umbenennen», lachte Philippine Hochschild.

«Tatsächlich plant die Kurverwaltung ein neues Gesamtkonzept.» Paul strahlte. «Wäre doch großartig, wenn wir uns als Schule in den gestalterischen Prozess einbringen könnten.»

«Oh ja, das wäre es wirklich!»

«Unser schulinterner Wettbewerb für die neuen Lampen im Speisesaal war jedenfalls schon mal ein voller Erfolg. Mehr als die Hälfte der Schüler hat sich beteiligt. Gewonnen hat übrigens der Entwurf von Gregor.»

«Da trifft es aber genau den Richtigen!» Gregor Bernhard war einer der Schüler, die ihnen aus Wickersdorf gefolgt waren. Ein stiller, musisch begabter Junge, uneheliches Kind einer Sängerin und eines zahlungskräftigen Bankiers. Und leider einer von denen, die Wynekens Besuche über sich hatten ergehen lassen müssen – der Schulleiter, der seine Verfehlungen damit schönredete, dass derartige Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler völlig natürlich und von pädagogischem Wert seien. Wenn Anni nur daran dachte, summte Schmerz in ihren Schläfen.

«Zur Feier des Tages, weil ihr nun endlich, endlich da seid, werden die Lampen heute zum ersten Mal angestellt. Fräulein Kea wird Schollen braten, die wir bei unserer gestrigen Segeltour gefangen haben. Frischer geht’s nicht.»

«Und als Vorspeise können wir die Aale essen, die ich in Norddeich erstanden habe», schlug Anni vor. Sie freute sich, mit allen gemeinsam am Tisch zu sitzen, zu essen, zu trinken, zu reden und zu lachen. Sie war gespannt auf die Hauswirtschafterin, die neuen Schüler, das Haus. Auf einfach alles.

«Wie gut, dass ich passend dazu drei Flaschen Riesling aus der Heimat mitgebracht habe», sagte Annis Mutter. «Die kannst du mitnehmen und bis heute Abend kaltstellen, Paul. Ihr habt doch einen Keller?»

«So etwas Ähnliches. In den Dünen hinter der Baracke dient ein alter Bunker als Vorratsraum. Dort wird es nie über zehn Grad warm.»

«Perfekt.» Nun, das war es sicher nicht, doch Anni wusste: Philippine Hochschild war zwar vornehm, aber nicht etepetete. Obwohl sie in einer prächtigen Villa lebte, mit Marmorboden und kristallenen Leuchtern. Annis Mutter hatte auch in Frankfurt stets mit beiden Beinen auf dem Boden gestanden und oftmals lieber mit der Köchin geplaudert, als sich mit ihresgleichen zu langweilen. Entsprechend stellte es für sie auch kein Problem dar, auf diese Insel zu fahren statt wie sonst an den Lago Maggiore. Hauptsache, sie hatte ihre Enkeltöchter in der Nähe und durfte sich auf ein gepflegtes Mahl in netter Gesellschaft freuen.

Sie gingen die Straße entlang, die nur teilweise gepflastert war und leicht bergan bis zum Hauptbadestrand führte. Am Himmel flatterten bunte Lenkdrachen, und für einen kurzen Moment lugte sogar die Sonne zwischen den dicken Wolkenbergen hervor.

An den Anschlagtafeln neben dem Rathaus fanden sich die Badezeiten, der Wetterbericht sowie Ankündigungen einiger Vorträge und Orgelkonzerte. Ein auffälliges Plakat rief dazu auf, am Nachmittag an der großen Strandtreppen-Aktion teilzunehmen: Endlich wieder bequem zum Bade gehen – Wenn wir alle mit anpacken, werden wir es schaffen – Schaufeln, Spaten und Eimer sind mitzubringen – Start um 2 Uhr nachmittags am Fahnenmast.

Paul runzelte missbilligend die Stirn. «Ein Sisyphos-Projekt, sage ich euch. Hat sich ein überambitionierter Saisonkellner ausgedacht.»

«Was hat es damit auf sich?»

«Es gibt angeblich eine Steintreppe, die zum Hauptbadestrand führt, die ist aber inzwischen metertief vom Flugsand bedeckt. Jetzt will der Kerl die Stufen wieder freilegen. Wahrscheinlich, um seinem Chef zu imponieren.» Paul tippte sich an die Stirn. «Die sollten lieber alle zu uns kommen und Grassoden verteilen, das wäre wenigstens von Bestand.»

Es war erstaunlich viel los im Ort, und sie mussten auf der Hut sein vor den vielen Fahrradfahrern, die nicht unbedingt klingelten, wenn sie an ihnen vorbeirasten. Die Mädchen zeigten sich begeistert von den Pferdekutschen und tätschelten das verschwitzte Fell der Arbeitstiere. Sogar die kleine Ruth traute sich, auf dem Arm ihres Vaters, die Blesse eines schnaubenden Haflingers zu streicheln.

«Es ist schön hier», jubelte Renate, und Annis Herz jubelte mit. Ja, es war tatsächlich schön. Und es war gut. Und richtig.

Das Hotel Gerken, das nahe der Strandstraße etwas zurückgesetzt in den Dünen lag, stach mit seinen vier Stockwerken, den zahlreichen Dachgauben und dem verzierten Holzvorbau zwischen den eher bescheidenen Frühstückspensionen heraus. Die Fenster waren mit vornehm drapierten Gardinen und Stiefmütterchen geschmückt, und ein taubenblauer Teppich bedeckte die Stufen, die zum Eingang führten. Die Doppeltür stand weit offen.

Annis Mutter ging erhobenen Hauptes voran. Die Mädchen sprangen neugierig hinterher.

Anni und Paul nutzten den kurzen Augenblick des Alleinseins für eine innige Umarmung. «Jetzt geht es endlich los», sagten sie beinahe zeitgleich, lachten und folgten nach einem Kuss – dem ersten seit vier langen Monaten! – den anderen.

Annis Mutter stand bereits an der Rezeption. Ein Mann in dunkelgrauer Livree schaute hektisch zwischen dem Empfangsbuch und dem ausgefüllten Anmeldeformular, das sie ihm gereicht hatte, hin und her. «Das kann unmöglich sein.»

«Oh doch. Hochschild. Philippine. Ein Einzelzimmer für zehn Tage, ohne Verpflegung.»

«Das kann unmöglich sein», wiederholte der Rezeptionist.

«Versuchen Sie es mit Dr. Reiner.» Paul trat näher. «Ich habe das Zimmer für meine Schwiegermutter gebucht. Und zwar bei Fräulein Gerken persönlich.»

Der Hotelangestellte wurde noch nervöser. «Ja, stimmt, da habe ich ein Einzelzimmer notiert.» Der arme Kerl schien sich überwinden zu müssen, den Blick aus den Unterlagen zu heben, zudem blinzelte er, als sei ihm Sand ins Auge geflogen. «Dr. Paul Reiner? Schule am Meer im Loog?»

«Exakt. Dann wäre die Sache ja geklärt.»

«Ich fürchte, nein …» Der Rezeptionist trat hinter dem Tresen hervor und lief zum Eingang. «Vielleicht haben Sie das Schild nicht gesehen, das könnte sein, schließlich standen beide Türen offen.»

Sie folgten ihm. «Welches Schild?»

Doch da sah Anni es schon, ohne dass er darauf hätte zeigen müssen. Der Mann hatte recht, wären die Türen verschlossen gewesen, man hätte es garantiert nicht übersehen, denn es war riesig und nahm gut ein Viertel der gesamten Glasscheibe ein. Ein graues Schild, auf dem ein Hund und ein Mensch gezeichnet waren. Der Hund hatte die Lefzen hochgezogen und zeigte seine scharfen Zähne. Und der Mensch wirkte nicht weniger bedrohlich mit seiner riesigen, krummen Nase, dem Buckel, dem verschlagenen Grinsen im Gesicht. Ein fetter, roter Strich lag diagonal über der Karikatur. Hunde und Juden haben hier keinen Zutritt!

«Das ist ja wohl ein schlechter Scherz», sagte Paul.

Der Mann zuckte mit den Schultern. «Nein, das ist das Hausrecht der Familie Gerken.»

«Bevor Sie meine Schwiegermutter – die nebenbei bemerkt einer der angenehmsten Menschen ist, denen ich je begegnet bin – hinauswerfen wollen, bestehe ich darauf, mit Fräulein Gerken zu sprechen.»

«Natürlich. Warten Sie hier.» Der Rezeptionist schien erleichtert, die Verantwortung abgeben zu können. Er rannte beinahe zu der Tür, die hinter dem Empfangstresen lag und auf der Zutritt für Unbefugte verboten stand.

Anni, Paul und Philippine warteten reglos am Eingang und sagten kein Wort. Sogar die Mädchen blieben seltsam still und gesellten sich zu ihrer Großmutter.

Anni hatte von den Vorbehalten gegen jüdische Gäste gehört und in der Zeitung davon gelesen. Erlebt hatte sie dergleichen noch nie. Auf Borkum, so hatte ihr eine Freundin erzählt, war es besonders schlimm, allabendlich würde dort ein Hetzlied gesungen: Doch wer dir naht mit platten Füßen, mit Nasen krumm und Haaren kraus, der soll nicht deinen Strand genießen, der muss hinaus, der muss hinaus! Und das Kurorchester spielte dazu einen heiteren Walzer. Dass es auf Juist ähnlich judenfeindlich zuging, damit hatte sie nicht gerechnet. Und noch weniger, dass sie selbst davon betroffen sein könnte. Schließlich waren sie alles andere als orthodox, sie aßen nicht koscher und arbeiteten am Sabbat wie alle anderen Deutschen auch.

«Lass uns gehen, Paul», bat sie. «Wir finden etwas anderes für meine Mutter.»

Doch Paul schüttelte energisch den Kopf. «Als ich vor zwei Wochen hier war, sind die mir wegen meines Doktortitels in den Allerwertesten gekrochen. Aber gern, Herr Doktor, es ist uns eine Freude, Herr Doktor …!», sagte Paul mit gepresster Stimme, «also wird der Herr Doktor jetzt mal Tacheles reden!»

Die Bürotür öffnete sich – und heraus kam niemand anderes als die sandelholzfarbene Frau. Sie tat geschäftig, studierte ein Blatt Papier, drehte und wendete es, dann legte sie es vor sich auf den Tresen, stützte die Hände links und rechts davon ab und schaute hoch. «Um Missverständnisse gleich aus der Welt zu räumen, Herr Reiner …»

«Dr. Reiner», unterbrach Paul. «So viel Zeit muss sein.» Er hatte sich vor der Rezeption aufgebaut, ein Mann wie ein Baum, Anni konnte sich kaum vorstellen, dass jemand immun gegen seine Ausstrahlung sein könnte.

Doch Fräulein Gerken war es. «Es kommt nicht darauf an, wer das Zimmer bucht, sondern wer darin nächtigt. Und unsere Hausordnung lässt da keinen Ermessensspielraum zu.» Sie lächelte. «Glauben Sie mir, wir freuen uns über jeden arischen Gast und unternehmen alles, um den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn Sie also Angehörige Ihrer familiären Seite einladen, wäre es uns ein Vergnügen.»

«Und die Familie meiner Frau?»

Fräulein Gerken tat so, als würde sie das Blatt vor sich erneut studieren. «Philippine Hochschild, Witwe des Zacharias Hochschild, so hat sie es eingetragen … Ich bitte Sie, Herr Reiner, Sie sind schließlich Lehrer. Sie können doch lesen.» Sie zeigte auf das Schild.

Es war Renate, die die aufgeladene Stille unterbrach. «Ach, Oma, ist nicht so schlimm. Wir können uns wieder ganz dünn machen und in einem Bett schlafen.»

«Du hast recht, mein Schatz», sagte Philippine Hochschild und strich ihrer Enkelin übers Haar. «Ich werde bei euch wunderbar schlafen.»

Damit drehten sie sich um und verließen schweigend das Hotel Gerken. Der Weg nach draußen schien endlos. Und zum ersten Mal meinte Anni, ihre Mutter mit gebeugtem Rücken zu sehen.

Die Kuhle unter dem Sanddornbusch ist genau richtig. Könnte von einem Hund stammen, vielleicht hat der Korff auf der Jagd nach einem wilden Kaninchen tüchtig gebuddelt. Das perfekte Versteck. Sein Ausweg.

Moskito schaut sich verstohlen um und verlässt den Trampelpfad, biegt links in die Dünen, duckt sich weg und kriecht auf dem Bauch in die Lücke zwischen Gestrüpp und regennassem Sand. Sie ist gerade groß genug. Die Dornen streifen über seinen Rücken, doch er trägt ein Hemd aus fester Baumwolle, das ihn vor Kratzern bewahrt.

Drinnen ist es fast wie in einem Zelt, das vor Regen schützt. Und vor Blicken. Moskito lehnt sich an den Stamm. Der Sanddorn ist dicht gewachsen, die schmalen Blätter sind auf der einen Seite grün, auf der anderen silbern, unreife Beeren sitzen wie Perlen eng am Holz. Angeblich schmecken sie bitter, selbst Ende August, wenn sie reif und orange sind. Fräulein Kea will Marmelade daraus kochen, hat sie gesagt, weil Sanddorn so gesund ist. Moskito freut sich darauf, die Marmeladen von Fräulein Kea schmecken köstlich. Und sie helfen gegen Heimweh.

Sein Herz klopft. Halb so laut wie die Brandung unten am Strand, aber im selben Takt wie die Wellen, die heute besonders hoch und wild sind. Zwischen den Ästen erkennt er die Umrisse der Dünen. Mit zusammengekniffenen Augen folgt er der Grenze zwischen Erde und Himmel. Gar nicht so viel anders als die Berge zu Hause. Staubiger Sand, scharfkantige Gräser, Wolken dahinter. Nur dass der Gipfel der höchsten Juister Düne fünfundzwanzig Meter über dem Meeresspiegel liegt. Der Cerro Rico, an dessen Fuß die Zinnmine von Moskitos Vaters steht, ist viertausend Meter höher. Die Luft dort ist dünn, hier schmeckt sie salzig. Moskito schließt die Augen und atmet tief ein.

Plötzlich Hundegebell und die ersten Schreie. Es ist jeden Morgen dasselbe. Man zieht sich aus bis auf die Badesachen und rennt los, nimmt den kürzesten Weg über den Strand und sprintet ins Meer. Wenn es regnet und der Wind so weht wie heute, ist es besonders schlimm. Die meisten machen einfach einen Satz ins Wasser und tauchen unter, um es hinter sich zu haben. Jeden Morgen einmal mit dem Kopf in der Nordsee, von April bis Oktober, das ist der Alltag in der Schule am Meer, die Moskito seit nunmehr sechs Wochen besucht. Besuchen muss.

Die Lehrer nennen es «Mystisches Tauchbad», angeblich härtet es Körper und Geist ab. Hier zeigt sich, sagen die alle, wer mutig ist und wer nicht. Und Maximilian Mücke, genannt Moskito, der vor zehn Jahren in Bolivien geboren wurde und dessen Eltern noch immer dort leben, war heute mutig, weil er sich nämlich das erste Mal gegen dieses blöde Ritual gewehrt hat.

Ob dieser Mut ausreicht, um endlich bei den Bären aufgenommen zu werden? Die sind abenteuerlustig, unbeugsam und kampferprobt. Jeder, der hier an der Schule ist, muss sich irgendwann für eine Kameradschaft entscheiden, weil diese so etwas wie seine neue Familie ist. Mit einem Lehrer als Elternersatz und jeder Menge Jungs und Mädchen als große und kleine und gleichaltrige Geschwister. Obwohl Moskito seine Zweifel hat, dass irgendetwas je seine Mutter ersetzen könnte, seinen Vater, seine Schwester, wäre er gern bei den Bären. Eigentlich gibt es derzeit nichts, was er sich inniger wünscht. Abgesehen von … aber nein, bis zum Abitur muss er bleiben. Neun lange Jahre. Das haben seine Eltern so entschieden.

«Ach, hier bist du.» Zwischen den Ästen taucht Volkmars Blondschopf auf. «Glaub bloß nicht, dass du der Erste bist, der sich hier rein verkrümelt. Das Versteck kennt jeder, sogar die Mädchen.»

«Bitte verpetz mich nicht.»

«Quatsch.» Volkmar reicht ihm die Hand. «Komm, ich helfe dir.»

Moskito duckt sich und wird von Volkmar nach draußen gezogen. Sein Freund und Zimmerkamerad steht bereits in Badehose da. «Moskito, du Idiot. Kannst du dir doch denken, dass das nicht gut geht. Schon Walter ist damit aufgeflogen, vorletzte Woche, und da waren wir viermal so viele beim Tauchbad, weil noch keine Ferien waren.»

Moskito streckt den Rücken durch. «Aber Walter ist gar nicht erst mitgekommen, sondern einfach im Bett liegen geblieben. Ich bin schlauer. Ich hätte mich später einfach wieder dazugemogelt, und niemand hätte was gemerkt.»

Volkmar tippt sich an die Stirn. «Die Wahrheit kommt immer raus. Walter hat etwas von Halsschmerzen gefaselt. Da hat ihn Lu zu Frau Hafner in die Krankenstation geschickt. Und was war? Nichts da mit Halsschmerzen! Walter durfte am Nachmittag trotz Dauerregens die Grassoden im Hof verteilen. Ungefähr zwei Millionen Stück!»

Moskito stöhnt.

«Na komm, dann lieber Tauchbad bei sechzehn Grad kaltem Wasser und schneidendem Westwind.» Volkmar klopft ihm grinsend auf die Schulter. «Stimmt’s?»

«Meinetwegen.» Moskito ist einen Kopf kleiner als Volkmar. Aber neulich, als beide gewogen wurden, brachten sie trotzdem dasselbe Gewicht auf die Waage. Wahrscheinlich tuscheln die Mädchen, kichern hinter vorgehaltener Hand und machen Sprüche wie: «So ein fetter Moskito! Wie soll der denn überhaupt fliegen?»

Volkmar wird ungeduldig. «Na los! Wenn du dich jetzt todesmutig und ohne eine Miene zu verziehen in die Nordsee stürzt, wird Lu kein Drama draus machen. Beim ersten Mal drückt er immer ein Auge zu. Und ein zweites Mal wird es nicht geben.»

Volkmar rennt los. Moskito hinterher. Es ist anstrengend, durch die Dünen zu laufen, der weiche Sand bremst jeden Schritt, und Moskito hustet, weil ihm die Luft knapp wird, noch bevor er auf dem letzten Hügel ist.

Oben angekommen, sieht er die anderen. Die Lehrer, allen voran Schulleiter Lu, der eigentlich Luserke heißt, aber keiner hier nennt ihn so, sogar seine Frau wird nur Frau Lu gerufen. Überhaupt ist das gewöhnungsbedürftig, dass man die Lehrer nicht siezen muss, das hätte Moskito sich bei seinem Elementarschullehrer an der Deutschen Schule in Bolivien nicht erlauben dürfen, der hätte den Rohrstock gezückt.

Aber hier gibt es auch einen Aeschli, der eigentlich Herr Aeschlimann heißt und einen, den man nicht bei seinem eigentlichen Namen Herrn Hafner ruft, sondern Mister. Die kommen gerade wieder an Land, gemeinsam mit ihren Frauen und Kindern, und lachen laut. Alle nehmen am Ritual teil. Nur Paul hat sich heute offiziell abgemeldet, weil er seine Familie vom Bahnhof abholt.

Fräulein Kea schwimmt richtig schnell bis zur hinteren Sandbank. Sie kommt von der Insel, deswegen können ihr Kälte und Wellengang nichts anhaben. Die Mädchen, es sind nur drei, Marje, Greta und Rahel, rubbeln sich bereits gegenseitig ab, prusten und kichern.

Als Moskito sich der Wasserkante nähert, piksen die Muschelschalen unter den Fußsohlen.

Die Jungs warten in der Brandung auf ihn, treten von einem Bein auf das andere, um sich warm zu halten. Theo, Hubert und Gregor. «Da bist du ja endlich. Uns sind schon die Zehen abgefroren!»

Es gibt kein Zurück. Also zieht Moskito sich im Laufen das Hemd über den Kopf, es ist etwas eng, und ein Knopf springt ab, der wird sich zwischen den Muscheln niemals wiederfinden. Moskito steigt aus den Hosenbeinen, verfängt sich nicht, zum Glück, das hätte noch gefehlt, sich vor aller Augen langzumachen.

«He, Moskito, hast du nicht tausendmal gesagt, du willst einer von den Bären sein?» Volkmar nimmt seine rechte Hand, Gregor die linke. Auch Hubert und Theo fassen sich an, gemeinsam bilden sie eine Kette und rennen los. Ja, Moskito will zu dieser Gruppe gehören, Teil ihrer Kameradschaft werden. Das Wasser schäumt zu ihren Füßen. Die ersten Tropfen landen auf seiner Brust. Dann ist er drin. Wasser im Ohr, im Mund, in den Augen. Moskito taucht unter. Hat’s geschafft.

Jetzt fängt der Tag richtig an.

Später fließt der Sand in schmalen Schlieren an Moskitos Beinen hinab. Die Körner sammeln sich rings um seine Zehen, schwimmen in die Rinne an der Wand, und dann verschwinden sie mit dem Sand der anderen Jungenbeine in einer enger werdenden Spirale im Abflussgitter. Wenn man sich den Sand und das Salzwasser unter der Dusche abgespült hat, fühlt es sich doch ganz gut an, im Meer gewesen zu sein.

Volkmar und Theo bewerfen sich gegenseitig mit Seife. Hoffentlich rutschen die nicht aus, denkt Moskito, der ganze Boden ist mit Schaum bedeckt. Ihr Geschrei hallt von den Fliesen der Duschecke wider. Der Waschraum ist ganz neu, und seit zwei Wochen haben die Schüler manchmal sogar warmes Wasser. Da bringt es schon Spaß, sich hier ein bisschen länger als nötig aufzuhalten und Faxen zu machen. Nur Gregor verkriecht sich scheu in einer Ecke und beeilt sich mit der Körperpflege. Das macht er immer so. Angeblich ist Gregor in seiner vorherigen Schule von einem der Lehrer angefasst worden. Niemand traut sich zu fragen, wo genau.

Ein Stück Seife streift Moskitos Schläfe. Er fängt es auf, das glitschige Teil rutscht ihm fast wieder aus der Hand, aber er hält es fest und wirft es in Volkmars Richtung.

«Volltreffer!» So geschickt ist Moskito selten. «Wirst du mich jetzt bei den Bären ins Gespräch bringen?»

«Mal sehen.» Volkmar legt die Seife in die Ablage, stellt die Dusche ab und geht zu seinem Handtuch, das an einem Metallhaken an der Wand hängt. Er reibt seine Haare trocken, die blonden Strähnen stehen vom Kopf ab, als habe er mit Strom experimentiert.

«Bist du dir eigentlich im Klaren, was es heißt, Teil einer Kameradschaft zu sein?»

Moskito nickt. «Aber ja!»

«Du verbringst viel Zeit mit der Kameradschaft, du kämpfst für sie, du schreibst dir das gemeinsame Ziel auf die Fahne. Also muss das passen, verstehst du?»

Moskito schluckt. «Klar!»

«Warum glaubst du denn, dass die Bären das Richtige für dich sind?»

Moskito wird langsam kalt, aber er traut sich nicht, zu seinem Handtuch zu greifen. Wenn er sich jetzt umdreht, ist das Gespräch vielleicht zu Ende, bevor es begonnen hat. Also bleibt er tropfnass stehen.

«Ausgerechnet du willst zu den Bären?», mischt Theo sich ein, der jetzt auch endlich unter der Dusche hervorkommt, das glatte Haar klatschnass, sodass seine Segelohren richtig schön zur Geltung kommen. «Die sind die ganze Zeit auf dem Wasser, das ist dir doch klar?»

«Man gewöhnt sich an alles …»

Theo lacht sich kaputt. «Seetauglich sollte man schon sein. Bei deiner Anreise hast du gekotzt. Gegen den Wind. Deine ganze Jacke war eingesaut!»

Wann wird diese blöde Geschichte endlich vergessen sein? Zumal sie nur zur Hälfte stimmt. Damals, vor sechs Wochen, da hat Moskito gar nicht selbst gekotzt. Er stand nur neben den anderen Seekranken an der Reling. Von einem von denen stammen die Flecken.

«Warum gehst du nicht zu den Wölfen?», fragt Volkmar.

«Ich war da schon mal, zwei Abende lang. Die malen Bilder.» Mit Schaudern erinnert Moskito sich daran, wie er unter der Leitung von Herrn Hafner, den hier alle nur Mister nennen, mit Kohlestift eine Wellhornschnecke zeichnen sollte. Er hat sich wirklich Mühe gegeben, doch am Ende sah es aus wie ein Hundehaufen.

«Ich bin bei den Wölfen», sagt Gregor, der schon längst angezogen ist und sich vor dem beschlagenen Spiegel einen geraden Scheitel ins schwarze Haar zieht. «Wir machen auch Skulpturen. Und arbeiten mit Ton.»

«Dann kann ich ja gleich bei den Nixen basteln und häkeln.» Moskito holt tief Luft. «Meine Entscheidung ist gefallen: Ich will zu den Bären!» Hoffentlich war das jetzt überzeugend. Er ist nämlich einer der Jüngsten hier. Volkmar ist schon in der Quinta, Gregor sogar in der Untersekunda.

«Paul leitet die Pinguine, hast du da schon mal drüber nachgedacht?», schlägt Hubert vor, der jetzt erst zum Duschen hereinkommt. Hubert hat es mit Politik und liebt die Debatten mit dem Geschichtslehrer. Kein Wunder, Huberts Vater ist Diplomat in China. Oder Japan. Oder so.

«Warte mal ab, wenn Paul heute seine Familie anschleppt», unkt Volkmar. «Er hat angeblich drei kleine Töchter. Und eine Frau aus besserem Hause. Bei so vielen verwöhnten Weibern wird der sich bestimmt nicht mehr so intensiv um euch und eure Gesellschaftsseminare kümmern.»

«Anni ist überhaupt nicht verwöhnt», sagt Gregor, der die meisten Lehrer aus seiner vorherigen Schule kennt. Jene Schule, wo ihm die Sache passiert ist, über die keiner spricht. «Pauls Frau hat ein großes Herz und einen grünen Daumen.»

«Einen grünen Daumen!» Theo muss wieder lachen. «Das will ich sehen. Auf dieser Insel fault dir der grüne Daumen ab. Überall dieser elende Sand.» Er greift sich ins Haar. «Ich hab zehn Minuten geduscht, und trotzdem ist das Zeug noch drin.»

So langsam beginnt Moskito zu zittern. Seine Lippen sind schon ganz blau. «Also, was ist denn jetzt? Kann ich einer von den Bären werden, oder nicht?»

«Kommt drauf an.»

«Worauf?»

Volkmar tut so, als müsse er überlegen. «Ob du dich traust, die Büchse der Pandora zu öffnen!»

Die anderen Jungs starren Volkmar an, Theo tippt sich an die Stirn. «Bist du verrückt? Moskito soll in die Speisekammer einbrechen?»

Volkmar reibt sich mit dem Handtuch den Rücken trocken. «Gestern gab es Klütje. Weißt du noch, diese köstlichen Hefeklöße?»

Natürlich weiß Moskito das noch, er hat sich die Finger danach abgeleckt, weil es dazu Vanillemilch und Birnenkompott gab.

«Ich bin mir sicher, Fräulein Kea hat noch ein paar aufgehoben – in der Büchse der Pandora.» Und weil Moskito schon die ganze Zeit ein Fragezeichen im Gesicht stehen hat, ergänzt Volkmar: «Das ist die Eichenholzkiste im Vorratsraum.»

«Immer diese komischen Bezeichnungen», sagt Moskito. Denn Lu gibt allen Sachen in der Schule so seltsame Namen. Jenseits zum Beispiel, so nennen sie die Baracke, in der die Jungen schlafen. Sie liegt gegenüber dem Haupthaus, das Diesseits heißt. Der Heuboden über dem Stall ist der Olymp (wegen der Höhe), die Klassenzimmer heißen Zitrone und Tomate (wegen der Wandfarbe), der Besprechungsraum Nachtpfauenauge (warum auch immer). Aber daran gewöhnt man sich schnell. Vor seiner Ankunft hat ihn auch kein Mensch Moskito genannt – und jetzt würde er wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, dass er gemeint ist, wenn jemand Maximilian ruft. Neulich kam der erste Brief von seinen Eltern an. Der lag noch drei Tage rum, weil die, die die Schulpost verteilen, nicht wussten, wer dieser Maximilian sein soll. Er hat zurückgeschrieben, dass sie das nächste Mal auch seinen Spitznamen aufs Kuvert schreiben sollen, vorsichtshalber.

Gregor weiß natürlich, was es mit dieser Büchse auf sich hat: «Angeblich hat Zeus der ersten Frau – ebendieser Pandora – einen Behälter mit auf die Erde gegeben, den die Menschen unter keinen Umständen öffnen sollten.»

«Und warum nicht?», fragt Moskito vorsichtig.

«Weil darin alles Schlechte aufbewahrt ist: Krankheit, Krieg, Naturkatastrophen.»

«Aber jemand wäre vor Neugierde fast geplatzt und hat sie schließlich aufgemacht.»

«Klar», sagt Theo. «Pandora selbst. Bei der erstbesten Gelegenheit. Wie Weiber eben so sind.»

Alle lachen. Moskito am lautesten. Damit man sein Zähneklappern nicht so hört. Alle anderen sind schon fast angezogen.

«Davon sollte Moskito sich nicht abschrecken lassen», findet Volkmar. «In unserer Büchse lauern keine bedrohlichen Sachen, sondern Klütje. Jungs, mal ehrlich, darauf hättet ihr doch auch Appetit!» Alle pflichten ihm bei.

«Aber die Speisekammer ist verschlossen!», gibt Moskito zu bedenken.

«Dann lass dir was einfallen.» Volkmar schaut ihn an. «Für jeden einen Hefekloß, und ich lege bei Lu und den anderen Bären ein gutes Wort für dich ein.»

Moskito ist einverstanden. Was bleibt ihm anderes übrig?

«Ach, und Moskito: Trockne dich endlich ab. Das kann ja kein Mensch mit ansehen, wie du vor dich hin schlotterst!»

Es war ein Es. Keineswegs lupenrein, vielmehr hing es in der Mitte durch wie die Matratze in seiner Frühstückspension und erinnerte Eduard schmerzlich an das vergeigte Konzert im April, als das Cello im zweiten Teil knapp unter den anderen spielte und ihn beinahe in den Wahnsinn getrieben hatte. Stoisch hatte er die Sinfonie durchdirigieren müssen, während er sich die ganze Zeit fragte, ob der Cellist – ein junger Ungar – wohl taub auf beiden Ohren gewesen war, als er das Instrument gestimmt hatte. Eduard mochte nicht weiter daran denken, schließlich hatte er Urlaub und war geflohen vor den vielen falschen Tönen in Frankfurt am Main.

Doch nun verfolgte ihn dieses ausgeleierte Es, seit er mit Waldi an der Leine den Weg an den Gleisen der Inselbahn entlang eingeschlagen hatte, um dem Sommertrubel im Inseldorf wenigstens kurzzeitig zu entkommen. Das Leben auf Juist hatte er sich deutlich ruhiger vorgestellt. Immerhin war Autoverkehr gänzlich verboten, und die Fähre setzte nur einmal am Tag, wenn das Wasser im Wattenmeer hoch genug stand, vom Festland über. Dennoch war da dieser ständige Lärm: Geschrei und Pfeifen und Hufgetrappel, auf diesem Eiland war es fast so laut wie zu Hause in der Stadt.

Die Möwen störten ihn wenig, die zogen gemächlich ihre Kreise im verhangenen Himmel und lachten in herrlichem C-Dur – womöglich über die Kurgäste, die ständig übers Wetter klagten. Einige beschwerten sich gar, um ihren wohlverdienten Sonnenbrand gebracht worden zu sein.

«Normalerweise riecht der Juister Juli nach Sonnenöl», hatte ihn heute Morgen beim Frühstück seine Zimmernachbarin aufgeklärt. Die überaus freundliche Pensionswirtin servierte herrlich süßen Rosinenstuten, butterweiche Eier und Tee nach friesischer Art, mit Sahne und knisterndem Kandis. Man hätte also rundum zufrieden sein können. Frau Stahlkötter aus Westfalen war es nicht. «In diesem Sommer riecht es aber leider nach Brust-Caramellen. Weil jeder sich erkältet.»

Nun, Eduards Geruchssinn war nicht besonders sensibel. So, wie andere Menschen einen Schnupfen bekamen, fing er sich ständig Töne ein. Schrille und weiche, laute oder leise, sie setzten sich ungefragt in sein Ohr und begleiteten ihn, ob er nun wollte oder nicht. Früher, als junger Mann, hatte Eduard geglaubt, dies mache ihn zu einem begnadeten Musiker. Heute, nachdem er einer geworden war, sah er die Sache anders. Auf dieses hohe Es zum Beispiel hätte er liebend gern verzichtet. Er hatte keine Ahnung, woher der seltsame Ton eigentlich kam, er durchsetzte die feuchte Luft, als würden die Regentropfen vehement vor sich hin summen.

Waldi kläffte. Eduard löste die Leine. Trotz ihrer Stummelbeinchen rannte die Dackeldame los, steckte die Schnauze tief in das nassgrüne Gras und schlug beinahe Purzelbäume vor Aufregung. Wahrscheinlich hatte Waldi ein Kaninchen ausgemacht. Gut, das sollte sie sich ruhig schnappen. Kaninchen hatten hier nämlich eigentlich nichts zu suchen, sondern waren vor Jahren auf der Insel ausgesetzt worden, das hatte Eduard vorgestern bei einem naturkundlichen Vortrag im Kurhaus erfahren. Otto Leege, ein angenehmer, gebildeter Mann mit weißem Spitzbart und runder Brille, war auf der Insel für Flora und Fauna zuständig und hatte über die Kaninchenplage geklagt: Die Nager zerstörten die Grasnarbe am Ufer, was bei Sturmfluten verheerende Folgen nach sich ziehen könnte. Im anschließenden Gespräch mit dem Publikum hatte sich herausgestellt, dass Leege Organist der Inselkirche war. Auch ein Politiklehrer und der Inselarzt waren zugegen gewesen, angenehme Männer. Eduard hatte es dennoch vermieden, sich ihnen persönlich vorzustellen. Die Anwesenden hatten sich zum Glück ohnehin weit mehr für den Sanderling, die Brandseeschwalbe und das gewöhnliche Tellerkraut interessiert als für einen dahergelaufenen Konzertmeister aus der Großstadt.

«Aus jetzt!», rief Eduard, denn allmählich stand zu befürchten, dass Waldi bei ihrer Kaninchenjagd noch größeren Schaden anrichtete als die Nager selbst. «Bei Fuß!» Doch Waldi ignorierte ihr Herrchen.

Hoffentlich kam Leege nicht zufällig vorbei und erkannte in dem verantwortungslosen Dackelbesitzer den interessierten Zuhörer von vorgestern. Das gäbe eine Standpauke. Womöglich würde Eduard der Insel verwiesen und müsste den Rest seiner freien Tage bei der Familie verbringen. In Mainz, wo das Fräulein Neuer dringlich darauf wartete, dass er endlich um ihre Hand anhielt. Oder bei seinem Bruder in Berlin, das war immer sehr anstrengend, zudem hatte Carl erst vor kurzem geheiratet. Nein, Eduard zog es vor, hier auf Juist zu bleiben, allein und in vergleichsweise himmlischer Ruhe.

Wunderbar, wie weit das Auge hier trotz des Regenwetters schauen konnte. Ganz anders als im beengten Inseldorf, wo die roten Backsteinhäuser dicht beieinanderstanden und schlechtgelaunte Badegäste herumliefen. Es gab einen Bäcker, einen Fotografen, eine Drogerie und ein kleines Lebensmittelgeschäft, in dem man auch Ansichtskarten und Souvenirs kaufen konnte. An der Strandseite war der Blick auf den prächtigen Horizont durch Sandburgen, Strandzelte, Fähnchen und die wegen des Westwindes mannshohen Brandungswellen ruiniert. Lediglich auf der Terrasse des Tanzcafés Promenade genoss man eine ungestörte Aussicht, bei gutem Wetter angeblich bis Helgoland. Doch Eduard hielt es dort nicht lange aus, denn die Gäste tranken den ganzen Tag (und zwar kein stilles Wasser) und gebärdeten sich aufgekratzt, am schlimmsten aber war das Grammophon, das unaufhörlich Operettenschlager spielte, und zwar immer eine Idee zu schnell.

Nur hier am Rande des Wattenmeers, wohin sich keiner außer ihm vorwagte, störte nichts und niemand die Weite. Eduard hätte gern ein bisschen mehr über die Pflanzen gewusst, die auf den Salzwiesen wuchsen und die er noch nie zuvor gesehen hatte. Einige Blätter waren fleischig und fingerdick, daneben gedieh etwas Fliederähnliches, dessen leicht medizinischen Geruch er trotz der unsensiblen Nase wahrnahm. In das Meer aus Grün, Gelb und Violett mischte sich immer auch ein wenig Grau, was leicht melancholisch wirkte.

Wie passend, dachte Eduard, denn melancholisch war er auch.

Endlich kam Waldi zurück. Sie trug etwas in der Schnauze, und Eduard befürchtete schon, er müsste nun einen zerbissenen Kadaver entsorgen. Doch als er sich zu seiner Hündin hinunterbeugte, stellte er erleichtert fest, dass es sich bloß um ein poröses Stück Treibholz handelte.

«Brav!», lobte er die knurrende Waldi und warf das Stöckchen ein Stück weiter in die Richtung, in die er gehen wollte. Gen Westen. Dort sollte es nach ungefähr drei Kilometern noch einen Ort geben, das sogenannte Loog, wesentlich kleiner und ruhiger als das Inseldorf. Hätte Eduard vorher davon gewusst, er hätte sich ganz sicher dort ein Zimmer gemietet.

Denn obwohl er Musiker war und über das absolute Gehör verfügte – oder vielleicht gerade deswegen –, liebte er diese einzigartige Stille, die über dem Meer, dem Wind und den Tönen der Natur lag. Jedes weitere Geräusch war eine Herausforderung für ihn. Das Quietschen der Metallhaken, mit denen die Fensterläden seines Einzelzimmers im Obergeschoss der Frühstückspension an der Hauswand arretiert waren und die nachts unrhythmisch im Wind klackerten, was ihn unweigerlich an seine Schüler am Konservatorium erinnerte, die zwar hochtalentiert waren, dennoch allesamt den Takt nicht hielten, wenn sie moderne Stücke spielten, einen Ravel zum Beispiel oder Debussy. Zwei harmlose, halb verrostete Haken, die lose an der Ziegelmauer hingen, brachten ihn um den Schlaf! Weil Eduard dadurch immer wieder ins Grübeln geriet, warum er sich das antat, dieses Leben in den Konzertsälen.

Die Mitglieder seines Orchesters machten sich verrückt. Lob ließ sie schweben, Kritik zu Kreuze kriechen – und beides war nicht gut beim Musizieren. Wie schön wäre es, gäbe es diesen Zirkus gar nicht und man könnte sich einfach nur nach Herzenslust den Instrumenten widmen.