Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Silberburg-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

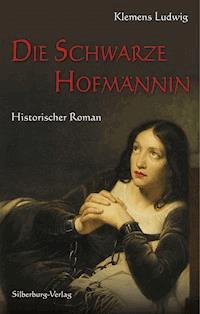

Süddeutschland im frühen 16. Jahrhundert: Die Lage der deutschen Bauern ist unerträglich. Inspiriert von Luthers Reformation begehren sie gegen die Willkür der Obrigkeit auf. Sie fordern ihr Recht, notfalls auch mit Gewalt. 1525 erfasst der Aufstand große Landesteile. So auch die Stadt Heilbronn, wo eine Frau der Obrigkeit die Stirn bietet: Margarethe Renner, die "Schwarze Hofmännin". Leidenschaftlich kämpft die einfache Bäuerin gegen Willkür und Unterdrückung. Sie träumt von Freiheit und Gerechtigkeit – bis ihr Bauernheer in der Schlacht von Böblingen kläglich untergeht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 472

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Klemens Ludwig

Die Schwarze Hofmännin

Ein Bauernkriegsroman

Klemens Ludwig, geboren 1955 in Warstein (Sauerland), hat in Tübingen Theologie und Anglistik für Lehramt studiert und war ab 1976 bei der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen für Kampagnen sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Seit 1989 arbeitet er als freier Journalist und Autor im Bereich Journalismus, Sachbuch und Belletristik für verschiedene Hörfunkanstalten, Zeitungen, Verlage und Institutionen. Schwerpunkte seiner Veröffentlichungen – darunter rund 30 Bücher – sind europäisches Mittelalter, Asien und Buddhismus. »Die Schwarze Hofmännin« ist erstmals 2010 im Verlag Josef Knecht, Freiburg, erschienen.www.klemensludwig.de

1. Auflage 2017

© 2017 by Silberburg-Verlag GmbH,Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.Alle Rechte vorbehalten.Umschlaggestaltung: Anette Wenzel, Tübingen.Coverbild: © akg-images / Erich Lessing.Druck: Gulde-Druck, Tübingen.Printed in Germany.

E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1776-9E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1777-6Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-2053-0

Besuchen Sie uns im Internetund entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:www.silberburg.de

Inhalt

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

Epilog

Geschichtlicher Hintergrund

Nachwort der Schauspielerin Petra Wolf

Glossar

1. Kapitel

Als ahnte sie, dass ihre reife Schönheit bald der Vergänglichkeit anheimfallen würde, verausgabte sich die Natur noch einmal mit all ihrer verschwenderischen Kraft. Es war wenige Tage nach Michaelis, und die Bauern fuhren die letzte Ernte ein, die in diesem Jahr nicht sehr üppig ausfiel. Leichter Nebel hatte sich in den frühen Morgenstunden wie ein schützender Schleier über das Land gelegt, doch die Sonne war noch kräftig genug, um ihn rasch zu vertreiben. So weit das Auge reichte, wetteiferten die rot und gelb gefärbten Blätter der Bäume miteinander um die sattesten Farben. Die Strahlen der Sonne verliehen dem Wald einen Glanz, von dem Hildegard Renner vermutete, so müssten die Kronjuwelen des Kaisers aussehen. In ihren Kindertagen hatte sie die Worte von einem vagabundierenden Bader gehört. Ehrfurchtsvoll hatte sie damals seinen Geschichten gelauscht und sich in ihrer Fantasie ausgemalt, wie Rubinrot schimmern könnte oder das Goldgelb eines Diamanten. Nie hatte sie seine Erzählungen vergessen, und in ihrem Herzen nannte sie den Herbst seitdem die Zeit der Kronjuwelen. Diese kurze Zeit der Farben ließ das Schwere in ihrem Leben leichter werden.

Die etwa dreißig Jahre alte Frau lächelte still in sich hinein. Ihr Leben als Leibeigene hatte seine Spuren hinterlassen. Um den Mund herum waren ihre Züge hart geworden, und manchmal ging sie leicht gebeugt, als ob die schwere Last der Kornsäcke, die im Herbst zur Mühle getragen werden mussten, für immer auf ihrem Rücken drückte. Ihr zierlicher Körper war für solche Tätigkeiten nicht geschaffen, doch danach fragte im Dorf keiner.

Nur ihre Augen passten nicht zu ihrer sonstigen Erscheinung. In ihnen glühte ein Feuer, das ihren Hunger nach Leben verriet, der ungestillt geblieben war. Sie konnte sich nur schwer damit abfinden, dass ihr Leben nur aus Arbeit bestand.

Den anstehenden Aufgaben hatte sich Hildegard jedoch nie entzogen. Auf den Feldern der Herren von Hirschhorn band sie wie alle anderen Frauen Jahr für Jahr das Getreide, das die Männer geschnitten hatten. Dreschen und Worfeln war Aufgabe der Männer, dann trugen die Frauen die Kornsäcke zur Mühle. Anschließend begann die Weinlese, die Hildegard mehr liebte. Tag um Tag verbrachten die Leibeigenen in den Weinbergen, um die reifen Trauben abzuernten. Dabei ließ sich wunderbar träumen oder den Gedanken nachhängen, ohne dass es irgendjemand merkte und sich beklagte, wenn nur die Körbe schnell genug voll wurden.

Mit Bewunderung und Beklemmung dachte Hildegard häufig an ihre Tochter Margarethe. Das dreizehnjährige Mädchen konnte einem schon jetzt großen Respekt, ja Furcht einflößen. Mit dunklen Augen fixierte es ohne Scheu seine Umgebung, selbst wenn hohe Herrschaften ihre Aufwartung im Dorf machten. Margarethe lebte in einer anderen Welt und war so selbständig, dass es die Mutter manchmal ängstigte. Nie würde Hildegard den schönen Sommertag kurz vor Johannis vergessen, als die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hatte. Das Mädchen war in den Wald gelaufen. Als es nach Einbruch der Dunkelheit noch immer nicht heimgekehrt war, machte sich Hildegard auf die Suche. Der Wald erschien ihr gespenstisch, der beinah volle Mond stand niedrig, und nur selten fiel sein Lichtstrahl durch die dichten Blätter der sommerlichen Bäume. Etwas knackte im Unterholz und ließ sie aufschrecken; vielleicht ein Vogel oder ein anderes Tier? Dann war es wieder ruhig, doch die Stille hatte nichts Beruhigendes. In ihr verbarg sich Gefahr. Während der Dunkelheit mochte Hildegard den Wald und die Stille nicht. Warum tat Margarethe ihr das an?

Bald sah sie einen Feuerschein am Rande einer Lichtung. Die Angst drang in ihr Herz ein und verbreitete eine unangenehme Kälte in allen Fasern ihres Körpers. Sollte Margarethe entführt worden sein? Von einer Räuberbande, die Kinder aufgriff und weiterverkaufte? Davon hatte sie schon gehört. Hildegard hastete mühsam voran. Als sie näher kam, sah sie zwei Personen am Feuer sitzen, ein Kind und eine erwachsene Frau. Sie warfen Kräuter in die Flammen und murmelten Worte, die Hildegard nicht verstand. Irgendetwas hielt sie davon ab, zu den beiden hinzugehen. Es schien ihr, als ob die zwei von einem unsichtbaren Schutzschild umgeben waren, durch das sie nicht hindurchschlüpfen konnte. Um nicht gesehen zu werden, duckte sich Hildegard hinter einen Busch. Sie erkannte Luise, die Hebamme und Kräuterfrau, die mit Margarethe am Feuer saß. Luise lebte, wie es sich für eine Frau ihres Standes gehörte, ein wenig außerhalb des Dorfes, doch war sie dort hoch angesehen. Nur selten hatte ihr jemand vorgeworfen, sie würde sich mit dem Teufel verkuppeln oder mit dem bösen Blick die Milch verderben und anderes Unglück bringen. Und wenn so etwas vorgekommen war, dann hatte der Zorn des Dorfes den Ankläger getroffen, der aus eigennützigen Gründen schlecht über eine weise Frau sprach.

Hildegard kannte Luise recht gut. Sie war eine bemerkenswerte Erscheinung, größer als die meisten Frauen. Ihre Haut war dunkler und ihr Gesicht von zahlreichen Falten geprägt. Viele Tage und Nächte im Freien hatten ihre Spuren hinterlassen. Niemand wusste so genau, wie viele Jahre sie zählte. Ihr einst kräftiges schwarzes Haar hatte noch nicht alle Farbe verloren. Von ihren Mundwinkeln zogen sich tiefe Falten bis zum Kinn. Sie sprach Deutsch mit einem Akzent, von dem keiner so genau wusste, woher er kam, und keiner fragte danach. Man ließ Geheimnisse lieber auf sich beruhen. Auf den Dorffesten war sie gern gesehen, doch wenn sie lachte, machte es immer den Eindruck, als ob sich ihr Mund dagegen wehrte.

Als sie die beiden erkannt hatte, spürte Hildegard Tränen der Erleichterung und Empörung. Margarethe hätte ihr sagen müssen, dass sie sich mit Luise im Wald traf. Hier konnte sie ihre Tochter nicht zur Rede stellen, und so zog sie sich langsam zurück.

Später zu Hause ließ sie es ebenfalls. Sie spürte, es gab etwas, woran sie keinen Anteil hatte, und an diesem Tag wurde ihr bewusst, dass ihre Tochter anders war als andere. Hildegard war sich nicht sicher, ob sie stolz darauf sein sollte. Nie wieder war sie Margarethe nachgegangen, wenn das Mädchen im Dunkeln noch nicht zu Hause war. Es schmerzte, sich von ihrer ältesten Tochter abgeschnitten zu fühlen, aber sie konnte es nicht ändern und war froh, dass ihre anderen Kinder nicht so waren wie Margarethe. Ihrem Mann Hans erzählte sie nichts von dem, was sie an jenem Abend beobachtet hatte.

Margarethes Verbindung zum Wald hatte auch seine nützlichen Seiten. Sie kannte bereits viele Schätze, die sich dort befanden; Schätze, an denen sie, die Leibeigenen, Anteil haben konnten. Das Mädchen kannte bereits mehr Kräuter als die meisten Erwachsenen und es wusste, wozu sie verwendet werden konnten. Wann immer die Vorräte der Familie zur Neige gingen, bat Hildegard ihre Tochter, neue Kräuter zu sammeln. Tausendgüldenkraut, das gegen Fieber half, und Beifuß, den die Hebammen so schätzten, fehlten schon länger.

Mit einem Korb und einem Messer machte sich Margarethe auf den Weg. Heute durfte sogar ihr drei Jahre jüngerer Bruder Philipp mitkommen, der seine Schwester am Tag zuvor rührend eindringlich darum gebeten hatte. Erneut meldete sich ein beklemmendes Gefühl in Hildegard, doch sie scheuchte es weg. Ihr Leben war anstrengend und gefährlich genug, jede Geburt konnte den Tod für Mutter oder Kind bringen; da wollte sie sich keine weiteren Sorgen machen, wenn Margarethe mit Philipp in den Wald ging.

Von ihrem Dorf Böckingen aus überquerten sie den Neckar und steuerten auf den Wald zu, der sich nördlich der freien Reichsstadt Heilbronn erstreckte. Dabei ließen sie sich viel Zeit, denn der strahlende Morgen war viel zu schade, um sich zu beeilen. Am Weg, der durch abgeerntete Felder zum Wald führte, fanden sie viele Kräuter, und Margarethe war stolz darauf, ihrem Bruder die unterschiedlichen Pflanzen erklären zu können. »Schau, die Ringelblumen, sie sind nicht nur sehr schön, sie helfen auch, wenn du Ausschlag bekommst. Wir pflücken sie auf dem Heimweg, sonst welken sie, bevor wir sie trocknen können«, bremste sie Philipp, der voller Eifer am liebsten sofort den Korb gefüllt hätte.

Die Sonne stand bereits kurz vor dem Zenit, als die Kinder endlich den Wald erreichten. Unterwegs war ihnen heiß geworden, doch jetzt sorgte das dichte Dach der Bäume für angenehme Kühle. Margarethe kannte einen kleinen Bach in der Nähe, zu dem sie liefen. Als sie das Wasser plätschern hörten, formten sich auch in ihnen die Töne, ohne dass sie selbst etwas dazu beisteuern mussten. Singend und lachend rannten sie auf den Bach zu, warfen im Lauf ihre Kleider fort und sprangen hinein. Ein paar Wildenten flatterten auf, sie hatten nicht mit einer solchen Störung ihrer Mittagsruhe gerechnet. Philipp sammelte einige Steine aus dem Flussbett und zielte auf die Enten. Beinah hätte er sie getroffen, doch schon beim zweiten Versuch spürte er, wie Margarethe seinen Arm von hinten festhielt. Zornig packte sie ihn und tauchte seinen Kopf so lange unter Wasser, bis er wild um sich schlug.

Mit hochrotem Kopf tauchte Philipp wieder auf, prustete, schnaufte und drohte: »Du Scheusal, wenn du das noch einmal machst, sag ich’s der Mutter.«

Margarethe zuckte nur unbeeindruckt mit den Achseln. Sie achtete die Tiere im Wald. Manchmal gelang es ihr, sich ihnen behutsam zu nähern. Vor ein paar Monaten hatte sie ein paar spielende kleine Dachse am Rande eines Weges beobachtet. Wie eine Kugel hatten sie sich ineinander verknäult, waren zur Seite gerollt, hatten den Halt verloren, sich aufgerappelt und waren wieder aufeinander zugewackelt.

Nach einiger Zeit merkten die Kinder, dass es sie fröstelte. Sie suchten eine kleine Lichtung auf, in der sie sich in die Sonne legen, trocknen und wärmen konnten. Um ihren noch immer gereizten Bruder versöhnlich zu stimmen, schlug Margarethe vor, zu den Dachsbauten zu gehen. Die Tiere würden ihrem Bruder gefallen, auch wenn die Jungen inzwischen groß waren.

Philipp jedoch hatte andere Pläne. »Komm, lass uns Verstecken spielen«, bettelte er.

Auf Schloss Hirschhorn am Neckar war alles für eine große Jagd vorbereitetet. Die besten Reitpferde und eine große Meute von Hunden standen seit Tagen bereit, nur das Wetter hatte bisher den Aufbruch verzögert. Der Schlossherr nannte zahlreiche Zelter sein Eigen, leichte Reitpferde, die für Ritterturniere ungeeignet waren, sich aber auf langen Ritten als bequem, ausdauernd und schnell erwiesen, also genau richtig, um sich auf den großen Ländereien des Adelsgeschlechts zu bewegen.

Als der Graf von Hirschhorn noch vor Sonnenaufgang an das Fenster seines Schlafgemachs trat, wusste er sofort, dass dieser heraufbrechende Herbstmorgen ideale Voraussetzungen für die Jagd bot, der alle seit Tagen entgegenfieberten. Der leichte Nebel über dem Fluss würde sich bald verziehen und einer klaren Luft weichen, die ihnen gute Sicht bescherte. Er würde also sein Versprechen einlösen können, das er Hans von Waldburg gegeben hatte. Die Herren von Waldburg waren nicht weniger bedeutend als die von Hirschhorn. Seit den Zeiten der Stauferkaiser bekleideten sie das einflussreiche Amt des Truchsesses.

Hans Truchsess von Waldburg war ein Respekt einflößender Herr. Seine bullige Gestalt überragte seine Umgebung, die er gewöhnlich mit kalten Augen fixierte. Diesem Blick wichen seine Untertanen lieber aus, denn er strafte mehr als Worte. Selten sah man ihn lachen. Ebenso fiel der Truchsess durch seinen akkurat geschnittenen braunen Bart auf. Exakt im rechten Winkel gingen die Koteletten in den Schnurrbart über. Vom schmalen Kinnbart führte ebenfalls rechtwinklig ein kleiner Haarstrang bis zur Lippe. Offenbar liebte der Truchsess klare Formen, und der gesamte Bart wirkte wie ein Symbol der strengen Ordnung, die er vertrat. Es war nicht irgendeine Ordnung. Er sah sich als Vertreter der göttlichen Ordnung, in der jeder seinen angestammten Platz einnahm. In manchen Gegenden des Reiches versuchten ungebildete Bauern, ihren Platz zu verlassen und diese Ordnung in Frage zu stellen. Da war es seine Aufgabe, diese zu verteidigen; mit allen Mitteln. Dafür hatte der Schöpfer ihn und sein Geschlecht auserwählt, und er würde sie für ihre Mühe reich entlohnen.

Nach Hirschhorn war er wegen einer Hetzjagd mit Hunden gekommen. Die Jagd der Adeligen war ein aufwändiges Unternehmen. Dabei hielt sich der Herr von Hirschhorn gern an das Vertraute. Natürlich nannte er, schon um seinem Stand gerecht zu werden, einige der neuen Luntengewehre sein Eigen. Ging es gegen feindliche Truppen, würden sie sich als sehr nützlich erweisen, das hatte der Graf erkannt. Aber er war auch froh, dass er noch nicht gezwungen gewesen war, diese Errungenschaften der modernen Technik bei einer Belagerung oder einer Feldschlacht einzusetzen.

Für die Jagd hatten sich die Luntengewehre als ausgesprochen nutzlos erwiesen. Der mit Bleizucker gebeizte Hanfstrick, mit dem das Pulver entzündet wurde, verbreitete einen so scharfen Geruch, dass die Tiere im Wald mit ihrer guten Nase längst Witterung aufgenommen und das Weite gesucht hatten, bevor die Jäger in Schussweite gekommen waren. Nein, der Graf von Hirschhorn bevorzugte nach alter Tradition die Hetzjagd mit seinen geliebten Pferden und Hunden und den Lappen. Die Hunde spürten die Beute auf, bevor sie ihre Witterung aufgenommen hatte, und dann mussten die Jäger mit ihren Armbrüsten, Pfeilen oder Speeren ihre Zielsicherheit beweisen.

In einiger Entfernung folgten den Reitern Männer, die mit Fuhrwerken die erlegte Beute einsammelten. Dabei handelte es sich zumeist um Leibeigene aus den umliegenden Dörfern, die von Bediensteten des Schlosses beaufsichtigt wurden. Diese Männer wünschten die Jagd ebenfalls herbei, denn während sie in den niederen, verlausten Behausungen neben den gräflichen Stallungen warten mussten, blieb die Arbeit auf ihren Feldern liegen.

Es war ein stattlicher Zug, der sich auf den Weg machte. Mehr als ein Dutzend Berittene, standesgemäß aufgemacht, führten ihn an. Ihnen allein war das Jagdrecht vorbehalten. Wurde ein Bauer dabei erwischt, dass er auf die Jagd ging oder Fallen stellte, kannten die Herren keine Gnade. Darin unterschied sich der Graf von Hirschhorn nicht vom strengen Truchsess, auch wenn er sich sonst bemühte, seine Leibeigenen nicht über die Maßen zu belasten. Aber Bauern auf der Jagd? Undenkbar.

Margarethe und Philipp hörten die Hundemeute bereits aus der Ferne.

Das Mädchen wusste, was zu tun war. »Auf einen Baum, Philipp! Sofort auf einen Baum!«, rief sie ihrem Bruder zu, der sich im Unterholz versteckt hatte.

Selbst wenn die Hunde noch weit entfernt waren, wollte sie kein Risiko eingehen. Philipp erkannte am Tonfall ihrer Worte, dass er ihr unverzüglich Folge leisten musste, obwohl es ihn ärgerte, das Spiel zu unterbrechen. Doch wenn sie sprach wie eine Erwachsene, folgte man ihr besser.

Hastig suchten die beiden eine ausladende alte Eiche, von der aus sie das Schauspiel beobachten konnten, ohne selbst entdeckt zu werden. Margarethe sorgte dafür, dass sie einen guten Sitzplatz fanden, denn sie würden einige Zeit dort ausharren müssen. Und sie wusste, Geduld war nicht die Stärke ihres Bruders. Dieser Baum aber hatte selbst in der Höhe noch kräftige Zweige, die einen bequemen Sitz und einen weiten Blick boten. Hier würde Philipp hoffentlich keine Dummheiten anstellen.

Auf Menschen waren die Hunde offenbar nicht abgerichtet, denn sie nahmen die Fährte nicht auf, als sie durch das Unterholz streiften, in dem kurz zuvor die beiden Kinder gespielt hatten. Auch dem Baum, auf dem zwei Augenpaare das eindrucksvolle Treiben beobachteten, schenkten die Hunde keine Beachtung.

Philipp hatte noch nie eine Jagdgesellschaft gesehen, noch dazu aus solcher Nähe. Die purpurroten Mäntel der Adeligen, ihre mit Adlerfedern geschmückten Hüte, die edlen, mit kostbarem Zaumzeug versehenen Pferde, all das weckte seine kindliche Neugierde. Rasch vergaß er, wo er sich befand. Offenbar waren die Jäger sehr erfolgreich gewesen, denn die Kinder erkannten in größerer Entfernung Hirsche und Eber, die leblos auf Fuhrwerken oder Packtieren mitgeführt wurden.

»Schau, die Pferde! Und die Federn auf den Hüten, kann ich auch solche haben?«, fragte Philipp.

Als sein Blick jedoch den der Schwester traf, wusste er, dass es besser war zu schweigen, solange sich die Jäger in ihrer Nähe befanden. Also wandte er sich wieder ganz dem großartigen Anblick zu. Als die Reiter direkt unter ihnen waren, beugte er sich unwillkürlich immer weiter vor.

Zu spät bemerkte Margarethe, wie er immer näher an den Rand des Astes rutschte, wie er langsam das Gleichgewicht verlor und wie er im letzten Moment versuchte, sich an einem Ast festzuhalten. Seine Arme waren jedoch nicht kräftig genug. Sekunden später hörte Margarethe einen dumpfen Aufprall und die Jagdgesellschaft den durchdringenden Schrei eines jungen Mädchens.

Behände wie eine Katze glitt Margarethe den Stamm hinab und stürzte an den Männern vorbei zu ihrem Bruder. Er atmete noch, aber aus vielen Wunden am Kopf und am Körper floss Blut. Auch aus Mund und Nase blutete er. Seine Beine waren seltsam verzerrt vom Körper weggestreckt. Solche Verrenkungen konnte normalerweise kein Mensch machen.

Hilfesuchend schaute sie zu den Männern auf und sah einen Mann mit kalten Augen und einem seltsam geschnittenen Bart über sich. Sein Blick verhieß nichts Gutes, doch sie war viel zu benommen, um sich zu ängstigen.

»Schnell, schnell«, flehte sie ihn an. »Bringt ihn ins Dorf. Unsere Kräuterfrau wird ihn retten!«

Sie erntete ein höhnisches, gefährliches Grinsen. »Was habt ihr Bälger hier im Wald zu suchen? Fallen stellen, um Hasen zu fangen? Obwohl ihr wisst, dass das verboten ist? Seid froh, wenn wir euch nicht mitnehmen und einsperren wegen Jagdfrevel.«

Margarethe verstand kein Wort. »Bitte, schnell, sonst stirbt er«, hörte sie sich stammeln. Ungläubig nahm sie wahr, wie der Reiter wendete und auch die anderen, die noch zögerten, zum Aufbruch drängte. »Ihr lasst ihn sterben!«, schrie sie die Männer an.

Da sprang der Reiter mit den kalten Augen von seinem Pferd und schlug ihr mit solcher Wucht ins Gesicht, dass sie laut aufschrie. Im nächsten Augenblick spürte sie den Geschmack von Blut im Mund. Sie taumelte. Als sie wieder aufblickte, erkannte sie, dass die herrschaftlichen Reiter sich bereits entfernt hatten.

Dann sah sie Philipp am Boden liegen. Er atmete schnell und flach, war jedoch ansprechbar. So schnell sie konnte, rannte sie ins Dorf. Einige Zeit später trafen Hans und Hildegard Renner mit Luise und anderen Bauern an der Unglücksstelle ein.

»Er atmet nicht mehr«, war alles, was Luise sagen konnte.

Zum ersten Mal sah Margarethe ihren Vater weinen. Er gab sich keine Mühe, seine Trauer zu verbergen. Sonst kannte sie ihn nur als strengen Mann. Er war einige Jahre älter als ihre Mutter. Sein derbes, vom Wetter gegerbtes Gesicht war immer glatt rasiert. Das hervorstehende Kinn verriet Disziplin und die Fähigkeit sich zu behaupten. Träumereien waren nicht seine Art. Doch auch wenn es ihm schwerfiel, seine Gefühle zu zeigen, war er stolz auf seine Familie. Hildegard wusste das auch ohne Worte und Gesten.

Wenn Margarethes Mutter gehofft hatte, ihre Tochter würde nach dem Unglück nicht mehr so häufig in den Wald gehen, dann sah sie sich getäuscht. Der Wald zog sie mehr denn je an, und sie verbrachte immer mehr Zeit mit Luise, nicht nur im Wald. Sie trafen sich auch im Haus der Hebamme. Luises einfache Lehmhütte bestand aus einem großen Raum und war mit Stroh bedeckt. Als Schlafstätte diente ein Strohlager, das sie mit Wanzen und Flöhen teilte. Obwohl Luise Wert auf Sauberkeit legte, war ihre Hütte durch eine kleine Feuerstelle verrußt. Immerhin reichten ihre Einkünfte für ein paar Hühner und ein kleines Feld direkt neben ihrem Haus, das sie gepachtet hatte. Dort baute sie Gemüse und Getreide an. Ihr größter Schatz war eine Holztruhe neben dem Strohlager. Ein schweres Schloss, dessen Schlüssel sie immer bei sich trug, verdeutlichte, wie wichtig ihr der Inhalt war. In der Truhe befanden sich ihre Heilmittel aus Kräutern, Salben und Essenzen, von denen keiner wusste, woher sie stammten.

Es war Luise leichtgefallen, sich in Böckingen niederzulassen, obwohl sie niemanden gekannt hatte, als sie hier aufgetaucht war. In den Orten, die zur freien Reichsstadt Heilbronn gehörten, wurden Hebammen den freien Künsten zugeordnet. Sie mussten sich nicht wie anderswo in Zünften organisieren, wurden nicht in Ämterbüchern aufgelistet und von ihnen wurde kein Eid verlangt. Deshalb konnten auch fremde Frauen, die über keinen Leumund verfügten, den Beruf ausüben.

Dennoch war es nicht üblich, dass eine Hebamme und Kräuterfrau mitten im Dorf wohnte, auch wenn ihre Heilkünste geschätzt wurden. Vor allem die Frauen suchten sie auf, und sie wusste für alle Rat. Kam ein Mann seinen ehelichen Pflichten nicht nach, half Menstruationsblut, das unter das Essen gemischt werden musste. Manche hatten ganz andere Probleme. Wer sich mehr Ruhe vor dem Mann im Bett wünschte, besonders an den fruchtbaren Tagen, dem gab sie für ein paar Kreuzer Blüten von Pappeln und Weiden mit auf den Weg, und die Frauen erzählten sich kichernd hinter vorgehaltener Hand, wie wirkungsvoll Luises Rezepte doch seien. In einigen Fällen und auf besondere Bitten hin hatte sie, für ein paar zusätzliche Heller, 40 Ameisen weitergereicht, die im Saft einer Narzisse gekocht werden mussten. Die unglücklichen Frauen waren seitdem vor allen Nachstellungen sicher, während sich die Männer über die unerwartete Veränderung ihrer Bedürfnisse wunderten. Keiner erfuhr je, wie es zu diesen Veränderungen gekommen war.

Seit jenem Unglückstag machte sich Margarethe Vorwürfe. Die Mutter hatte Philipp in ihre Obhut gegeben, und sie hatte ihn nicht retten können. Daneben verspürte sie eine unbändige Wut auf den Truchsess. Wie kam der Mann dazu, sie so heftig zu schlagen, nur weil sie um Hilfe für ihren verunglückten Bruder gebettelt hatte? Nie war sie ernsthaft geprügelt worden, auch wenn ihr Vater manchmal damit drohte. Er war nicht der Mann, der Schwächere schlug. Margarethe hatte schon mitbekommen, dass Knechte und Mägde geschlagen wurden, doch dann gab es einen Grund dafür.

Unter Tränen gestand sie Luise, dass sie sich durch den Truchsess gedemütigt fühlte, und Luise wunderte sich, dass die minderjährige Tochter eines Leibeigenen ein solch ausgeprägtes Gefühl für ihre Würde besaß. Bei ihrem Stand konnte das eine schwere Bürde werden, doch Luise gefiel das. Es lag ihr fern, das Verhalten des Truchsesses zu erklären oder gar zu entschuldigen. Stattdessen versuchte sie behutsam, dem Mädchen deutlich zu machen, wohin seine Gedanken führten und dass es sehr vorsichtig sein musste.

»Die Herren haben alle Rechte an dem Wald«, erklärte sie Margarethe, »und nicht nur daran«, fügte sie bitter hinzu. »Allein die Kräuter lassen sie uns, weil sie um deren Wert nicht wissen. Alles, was sie als wertvoll betrachten, ist uns verboten. Wenn dich der Truchsess tatsächlich in den Kerker geworfen hätte, wäre es für jede Hilfe zu spät gewesen.«

»Mutter hätte uns wieder herausgeholt. Sie würde uns doch nicht in einem Kerker lassen!«, protestierte Margarethe, die nicht ganz verstand, was Luise meinte.

Ein flüchtiges Lächeln glitt über das Gesicht der älteren Frau, als sie Margarethes Vertrauen und Erregung spürte, aber tief im Herzen war die weise Kräuterfrau traurig. Als sie einige Jahre älter gewesen war als Margarethe, hatte sie die Willkür der Herren auf noch grausamere Art erfahren. Nun erkannte sie sich in dem Mädchen wieder, das voller Glauben an die Gerechtigkeit und die Möglichkeiten ihrer Mutter war. Und sie wusste aus eigener Erfahrung, wie gefährlich ein solcher Glaube werden konnte, vor allem wenn der Wald Margarethe anzog.

»Natürlich würden deine Eltern alles für dich tun, wenn es wirklich darauf ankommt, aber gegen die Herren können sie nichts ausrichten. Ich will dir die Geschichte einer jungen Frau erzählen, die nur ein paar Jahre älter war, als du es bist. Sie hat auf der anderen Seite der Alpen gelebt. Obwohl sie Grund hatte vorsichtig zu sein, ging sie gern in den Wald und sammelte Kräuter. An einem warmen Sommertag war sie am Rande einer Lichtung eingeschlafen und hatte nicht gemerkt, wie sich ihr einige adelige Reiter genähert hatten. Sonst war sie denen immer aus dem Weg gegangen, aber nun war es zu spät. Erst als die Männer bereits von den Pferden gestiegen waren und um sie herumstanden, wachte sie auf. Sie spürte Blicke voll Gier über sich, unheilvolle Blicke. Verzweifelt versuchte sie zu fliehen, doch die Herren lachten nur. Rohe Hände rissen ihr die Kleider vom Leib. Als sie vollkommen nackt war und die Blicke immer gieriger wurden, begannen sie ein böses Spiel. Sie gaben ihr das Gefühl, als würden sie sie laufen lassen, und die junge Frau rannte um ihr Leben. Die Angst schien ihr Flügel zu verleihen, doch weit kam sie nicht. Ihre Peiniger hatten ja Pferde. Und die Panik der Frau steigerte ihre Gier nur. So trieben sie sie im Wald umher. Mal überholte sie einer und ritt dann direkt auf sie zu, dann wich sie nach links aus oder nach rechts, bis dort der nächste Reiter lachend und johlend auftauchte. Es war eine gnadenlose Jagd, die so lange ging, bis die Frau völlig entkräftet auf dem Waldboden niedersank. Im Nu waren die Männer auf ihr. Als sie erkannten, dass ihr Opfer noch jungfräulich war, gerieten sie in Streit, wer ihr zuerst Gewalt antun durfte. Sie wechselten sich ab, immer wieder.«

Luise erzählte mit tonloser Stimme wie von einem Ereignis, das vor sehr langer Zeit stattgefunden hatte, doch zitterte sie dabei, wie es Margarethe noch nie erlebt hatte. Das Mädchen hörte mit wachsendem Entsetzen zu. Es war alt genug, um die Grausamkeit zu verstehen und zu spüren, dass Luise von sich selbst sprach. Für kurze Zeit vergaß Margarethe, was ihr selbst widerfahren war. »Aber, aber …«, stammelte sie unter Tränen.

Doch Luise ließ sie nicht zu Wort kommen. Sie wollte ihre Geschichte zu Ende bringen.

»Am folgenden Tag fanden Dorfbewohner die nackte Frau bewusstlos auf der Wiese. Sie gaben ihren Eltern Bescheid, die ihre Tochter bereits verzweifelt gesucht hatten. Die Mutter, eine frei geborene Frau, wollte diese Schmach nicht hinnehmen. Gegen die Warnung der Dorfbewohner begab sie sich zu ihrem Grundherrn, um die Peiniger ihrer Tochter ausfindig zu machen und anzuklagen; ein verhängnisvoller Fehler für sie. ›Eine Bäuerin will meine Gäste anklagen, weil sie ihrer Tochter ein bisher unbekanntes Vergnügen bereitet haben?‹, höhnte der hohe Herr. ›Da hat sie Anrecht auf das gleiche Vergnügen.‹ Zwei Tage lang hielten sie die Frau gefangen. Als sie wieder freigelassen wurde, war sie nicht mehr die Gleiche. Verwirrt im Kopf starb sie bald darauf. Das Dorf aber wollte mit der Familie nichts mehr zu tun haben. Sie musste weit weggehen, wo niemand etwas von der Schmach wusste. Die Herren verfügen über uns nach Belieben, vor allem über uns Frauen. Also sei vorsichtig, Margarethe.«

Zum ersten Mal im Leben hatte die Kräuterfrau jemandem ihre Geschichte anvertraut, oder zumindest einen Teil davon.

Den letzten Satz hörte das Mädchen nicht mehr. Empörung, Wut, Hass angesichts des eigenen Schmerzes und der Erniedrigung sowie des Schicksals von Luise brachen sich Bahn.

»Niemals werde ich mich ihnen beugen!«, schrie sie in die Stille des Raumes, in dem sich Luises Worte drohend ausgebreitet hatten. »Sie haben kein Recht dazu, sie haben kein Recht!« Margarethes Stimme überschlug sich. Dann sank sie erschöpft in Luises Arme und weinte sich in einen unruhigen Schlaf.

2. Kapitel

Die Böckinger Männer trafen sich nach getaner Arbeit zumeist im Gasthof Dörzbach. In der letzten Zeit war auch Hans Renner häufig dort anzutreffen. Der groß gewachsene Mann wurde von allen respektiert, auch wenn er zurückhaltend war und seine eigenen Wege ging. Ihn umgab eine natürliche Autorität, doch lag es ihm fern, daraus Vorteile zu ziehen. Hans Renner war Erbpächter des Klosters Schönthal und die Mönche schätzten seine Arbeitskraft und Disziplin. Der Tod seines Sohnes Philipp hatte ihn verändert. Wenn Bauern früher auf die Herren geschimpft hatten, war er stets abseits geblieben, ja bisweilen hatte er sogar die Ordnung der Herren verteidigt. »Wenn Gott die Herren nicht wollte, hätte er keine geschaffen«, pflegte er dann zu sagen. Seit dem Vorfall mit dem Truchsess gesellte er sich jedoch immer häufiger zu denen, die auf die alten Rechte pochten und die Herren damit herausforderten. Das Wirtshaus suchte er gerne auf, weil dort, anders als früher, nicht Würfel oder Karten die Runde machten, sondern Ereignisse aus Franken und dem Elsass, wo Bauern immer offener gegen ihre Herren aufbegehrten. Darüber wollte Hans mehr erfahren.

Fahrende Händler wussten zu berichten, dass es in Franken fast zum Aufstand gekommen sei. Der Pfeifer von Niklashausen, ein junger Musikant, hatte den Anlass dazu gegeben. Ihm war im Traum die Jungfrau Maria erschienen und sie hatte ihm aufgetragen zu predigen. Alle Menschen sollten gleich sein vor Gott, forderte er, deshalb seien Jagd und Fischfang nicht nur ein Privileg der Herren, sondern stünden auch den Bauern zu. Die Leibeigenschaft und Abgaben wie der Zehnte müssten abgeschafft werden. Ganz besonders aber missfiele der Heiligen Jungfrau der Luxus und die Gier der Pfaffen.

Tausende Menschen strömten nach Niklashausen, um die Predigten des Pfeifers zu hören, und die Obrigkeit sah es mit wachsendem Argwohn. Der Bischof von Würzburg beschuldigte ihn schließlich der Ketzerei. Ungeachtet seiner vielen Anhänger wurde er von schwer bewaffneten Landsknechten gefangen genommen und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Empörung war groß, doch mit Gewalt und falschen Versprechungen besänftigte der Bischof das aufgebrachte Volk.

Auch am Tage nach dem Osterfest traf sich eine bäuerliche Runde bei Jakob Dörzbach. Die Versammelten genossen das dünne Gerstenbier, denn die Fastenzeit war vorüber, und das galt es zu feiern. In den sechs Wochen vor Ostern wurde des Leidens Jesu gedacht. Das war eine harte Zeit. Jeden Abend legten sich die Männer und Frauen hungrig ins Bett, denn am Tag war nur eine volle Mahlzeit erlaubt. Sie wurde zumeist mittags eingenommen. Dann gab es eine Getreidesuppe mit Gemüse oder Brot. Selbst wer sich Fleisch leisten konnte, verzichtete in der Fastenzeit darauf. Nur Fleisch von Kaltblütern erlaubte die Kirche. Nach einem harten Arbeitstag fühlte sich der Magen abends flau an, doch es gab nur noch eine kleine Schale Dinkelbrei, der den Hunger nicht stillte. Manche verzichteten darauf; nicht, weil sie besonders fromm waren, sondern weil das Hungergefühl in der Nacht weniger nagend war, wenn sich der Magen daran gewöhnt hatte, nach dem Mittagessen nichts mehr zu bekommen. So gab es viele Gründe, Ostern herbeizusehnen, das wichtigste Fest im christlichen Jahreslauf. Anschließend durften sich die Menschen wieder leiblichen Genüssen hingeben; zumindest nach der Arbeit.

An diesem Abend feierten die Männer im Gasthof Dörzbach aber nicht nur das Ende der Fastenzeit, und es waren nicht allein Bauern, die sich dort eingefunden hatten. Auch einige Handwerker waren gekommen und ein paar Bürger aus dem nahegelegenen Heilbronn. An ihrer Kleidung unterschieden sich die Stände. Die Bauern trugen derbe, grob genähte Hosen aus Wolle und weite Hemden. Darüber hatten sie einen ärmellosen Umhang geworfen, der bis zu den Knien reichte und von einer Schnur um den Bauch zusammengehalten wurde. Die Schuhe waren aus Stroh oder Holz hergestellt, manche auch gebunden aus Leinen. Ihre gehäkelten Wollhüte oder -kappen, die als Schutz vor dem Regen mit heißem Wasser verfilzt wurden, setzten sie selbst im Wirtshaus nicht ab. Die besser betuchten Bürger bevorzugten Kleidung aus Leinen, die feiner geschnitten war und enger anlag. Zudem trugen sie Lederschuhe.

Die Runde im Wirtshaus Dörzbach störte sich jedoch nicht an den Standesunterschieden, zumal die Bauern nicht arm waren und sich ein üppiges Zechgelage hin und wieder leisten konnten. Auch als Leibeigene bearbeiteten sie selbständig ihre Scholle, die sie von ihrem Leibherrn gepachtet hatten. Ihm mussten sie die Abgaben leisten, die das alte Recht vorsah. Was übrig blieb, gehörte ihnen, und das reichte bei einer guten Ernte zum Leben. Knechte, Mägde oder Kostgänger ohne Acker gesellten sich nicht zu dieser Runde.

Die Ereignisse im nahen Elsass beherrschten das Gespräch. Die dortigen Bauern hätten einen geheimen Bund geschlossen, berichteten Reisende. Sein Zeichen sei eine ganz besondere Fahne, die zum Symbol für die Einheit und Kampfeslust aller Bauern im süddeutschen Raum werden sollte. Auf der einen Seite wehte ein gebundener Schuh, das Zeichen für den Bauernstand. Die andere Seite zeigte einen knienden Bauern in Respekt vor dem göttlichen Gesetz. Daneben war zu lesen: ›Nichts denn die Gerechtigkeit Gottes‹. Die Fahne war so wichtig, dass sie der Bewegung sogar ihren Namen gab: Bundschuh.

Alle, die sich anschließen wollten, mussten einen Eid auf die Fahne leisten; Verrätern drohten harte Strafen. Gerüchte gingen um, der Bundschuh wolle Schlettstadt plündern, eine gut befestigte freie Reichsstadt mit einem begüterten Kloster. Damit sollten die nötigen Geldmittel für den weiteren Kampf beschafft werden.

Die Böckinger Bauern sprachen voller Bewunderung von den mutigen Elsässern. Deren Forderungen waren eine Kampfansage an die Landesherren. Die Gemeinden sollten sich selbst verwalten und die Gerichtsbarkeit ausüben. Alle Schulden und Zölle sollten aufgehoben, die Privilegien der Pfaffen eingeschränkt und ihre Einkünfte auf 50 oder 60 Gulden im Jahr reduziert werden. Das hatte bereits der Pfeifer von Niklashausen gefordert. Die Ohrenbeichte sollte abgeschafft werden.

»Genau«, stimmte die Runde zu, »damit kontrollieren sie uns nur und machen uns abhängig von ihrer eigenen Gnade statt der des Herrn Jesus Christus.«

»Wie kommt der Landesfürst dazu, unsere alten Rechte zu beschneiden und uns vorzuschreiben, wie wir die Felder aufteilen und wann wir die Weiden nutzen dürfen? Das ist seit Jahrhunderten unser Privileg, und das werden wir nicht hergeben, von der niederen Gerichtsbarkeit ganz zu schweigen«, ereiferte sich Jakob Rohrbach, ein angesehener und gut betuchter Mann, der dennoch zu den Heißspornen gehörte, wenn es darum ging, die eigenen Rechte gegen die Obrigkeit zu verteidigen.

»Und wie kommt er dazu, immer neue Abgaben von uns zu fordern?«, heizte Vogeler die Stimmung weiter an. Er war ein unbeherrschter, bulliger, junger Mann, der von manchen gefürchtet wurde. »Wir sind nur unserm Lehnsherrn verpflichtet. Dem gebe ich gern, was ihm zusteht, so war es schon immer und wer das ändern will, wird unsern Zorn zu spüren bekommen.«

Ein anderer pflichtete ihm bei. »Und überhaupt, was will der Landesfürst mit all den Abgaben? Er hebt immer neue Söldner aus, vergrößert sein Schloss, nur um uns kümmert er sich nicht. Sogar seine Beamten und Verwalter müssen wir bezahlen und wir haben nichts davon.«

»Aber seine Söldner haben die Straßen sicherer gemacht«, versuchte jemand einzuwenden.

Doch sofort fielen ihm andere ins Wort. »Ja, für seine Güter. Wann hast du denn Böckingen zuletzt verlassen? Oder betreibst du heimlich Handel?«

Zustimmendes Lachen begleitete den Redner, die Runde wurde immer forscher, und Vogeler ergriff erneut das Wort. »Vielleicht sollten wir den Elsässern zu Hilfe kommen. Die Herren werden nicht erfreut sein, wenn Schlettstadt geplündert wird. Dann benötigen die Bauern dort jeden Mann.«

»Was redest du da, Vogeler, willst du Krieg?«

Solche Reden gingen Hans Renner zu weit. Sein scharfer Einwurf verfehlte seine Wirkung nicht. Mehr als allen anderen Böckingern war ihm bewusst, welche Folgen die Pläne der Bauern im Elsass haben konnten. So sehr sie sich gegen die Ansprüche der Landesfürsten wehrten, nach einer offenen Rebellion stand den meisten nicht der Sinn.

Während sich die Versammelten beim üppig fließenden Gerstenbier noch über die Anmaßung der Landesfürsten und den Mut der Elsässer ausließen, platzte ein Händler herein.

»Der Bundschuh ist verraten worden! Die Herren nehmen grausame Rache.«

Die Anwesenden starrten den neuen Gast an, und nach einem ersten Moment der Verblüffung redeten alle durcheinander.

»Was ist vorgefallen? – Wer hat die Bauern verraten? – Wo ist die Fahne? – Bist du selbst dabei gewesen?«

Es dauerte einige Zeit, bis der Mann sich setzen und Bericht erstatten konnte.

Die Plünderung des Klosters von Schlettstadt war für den Beginn der Karwoche vorgesehen gewesen. Nicht nur Bauern aus der Umgebung, auch Bürger der Stadt wollten sich daran beteiligen, doch unter ihnen musste ein Verräter gewesen sein. Niemals hätte ein Bauer den Bundschuh verraten. Die Namen der Anführer und ihrer Mitverschwörer waren den Herren zugetragen worden. Noch bevor sie losschlagen konnten, waren die Rädelsführer von Landsknechten ergriffen worden. Daraufhin hatten viele versucht, nach Basel zu fliehen, denn die Schweiz bot ihnen Schutz, doch die Landsknechte kontrollierten die Wege. Die meisten Verschwörer wurden gefangen genommen und der Rache der Herren ausgeliefert. Einige wurden gevierteilt, andere enthauptet, manchen nur die Schwurfinger abgehackt.

»Aber«, berichtete der Händler weiter, »die Fahne mit dem Bundschuh haben die Herren nicht bekommen. Deshalb gibt es noch Hoffnung.«

Immer häufiger fiel der Name Jos Fritz, wenn sich die Bauern und andere Unzufriedene zwischen Schwarzwald und Odenwald trafen. Der geheimnis umwobene Mann aus dem nordbadischen Untergrombach war nur wenige Jahre älter als Margarethe und ein Leibeigener wie sie. In seiner Jugend hatte er als Landsknecht verschiedenen Herren gedient und dabei einiges von der Welt gesehen. Sogar Lesen und Schreiben hatte er gelernt, was für einen Leibeigenen ungewöhnlich war. Am meisten aber hatte ihn in der Ferne die Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Unterdrückung geprägt, worunter die Bauern litten. Fortan sah er seine Aufgabe darin, sie zu einer großen Bewegung zu vereinen, die sich den Herren und ihren ungerechten Forderungen widersetzte. Sein Name verbreitete sich hinter vorgehaltener Hand rasch weit über seine Heimat hinaus, und die Menschen sprachen ihn mit großer Hochachtung aus. Der Führer des Bundschuhs war ein Meister im heimlichen Organisieren.

Die Erfahrung der Verschwörer von Schlettstadt hatte ihn keinesfalls entmutigt, sondern gelehrt, noch vorsichtiger und umsichtiger vorzugehen. Zudem wollte er die Bauern aus den verschiedenen Regionen zusammenschließen und verlässliche Verbündete in den Städten finden. Mit großem Geschick ging er in den folgenden Jahren an sein Werk. Zunächst zog er in seiner nordbadischen Heimat von Dorf zu Dorf und befragte die Menschen nach ihren Nöten und Anliegen. Die harte Steuerpolitik des Bischofs von Speyer, die willkürlichen Abgaben, die er erhob, die Brutalität der Landsknechte, all das prägte den Alltag der Bauern noch mehr als vor dem fehlgeschlagenen Aufstand von Schlettstadt.

Jos Fritz versuchte ihnen klar zu machen, dass es nicht Gottes Wille und Gottes Ordnung sei, wenn sie von den Herren ausgenommen wurden. Der junge Leibeigene war davon überzeugt, die göttliche Gerechtigkeit auf Erden verwirklichen zu können, die den Bauern ein Leben als Freie auf eigenem Grund und Boden ermöglichte, so wie es vor Generationen gewesen war.

Er ließ sich viel Zeit, die Menschen von dieser Vision zu überzeugen, er ging auf ihre Bedenken ein, setzte sich mit ihren Einwänden auseinander, verbrachte ungezählte Nächte in Wirtshäusern und privaten Unterkünften. Erst wenn die Zuhörer von seinen Ideen begeistert waren, ging er einen Schritt weiter. Diese Vision aber, so legte er ihnen dar, hätte nur dann eine Möglichkeit, wenn sie alle gemeinsam handeln würden. Ja, es sei ihre göttliche Pflicht, das alte, göttliche Recht wieder zur Geltung zu bringen. Um den eigenen Vorteil gehe es dabei erst in zweiter Linie.

Ein immer größerer Kreis griff die Vision des Jos Fritz auf und verbreitete sie über den nordbadischen Raum hinaus in den Süden, ins Elsass und nach Schwaben. Wenn sie das nächste Mal zuschlügen, dann müssten sie besser vorbereitet sein, sonst wäre die Rache der Herren noch grausamer – auch das machte Jos Fritz seinen Zuhörern klar.

Margarethe interessierte sich sehr für die Auseinandersetzungen. Das war ungewöhnlich für eine junge Frau, und deshalb zögerte ihr Vater lange, sie darin einzuweihen. Mit der Zeit aber ließ er sich dazu überreden, denn er schätzte ihren Gerechtigkeitssinn und bewunderte ihr mutiges Auftreten gegenüber dem Truchsess, auch wenn er das nicht offen aussprach. In Anerkennung dieses Mutes gab er seiner beinah erwachsenen Tochter weiter, was er im Wirtshaus über den Kampf der Bauern in Franken und im Elsass sowie über Jos Fritz und den Bundschuh erfuhr.

Margarethe war eine aufmerksame Zuhörerin. Was sie im Laufe der Zeit über Jos Fritz erfuhr, faszinierte sie, und sie sah keinen Grund, das zu verheimlichen.

»Ja, Vater, göttliche Gerechtigkeit, das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt«, offenbarte sie ihm eines Tages.

Obwohl Hans Renner ebenso wie seine Frau Hildegard inzwischen eingesehen hatte, dass seine Tochter eigene Vorstellungen vom Leben hatte, ging ihm das zu weit. Er sah es als seine väterliche Pflicht an, sie in die Schranken zu weisen, zumal sie längst im heiratsfähigen Alter war, aber noch keinerlei Anstalten machte, sich auf einen ihrer Verehrer einzulassen.

Margarethe war eine attraktive Frau geworden. Ihr schlanker Körper war wohlproportioniert. Dabei bemühte sie sich, ihre Formen durch weite Gewänder nicht allzu sehr zur Schau zu stellen, denn die Aufmerksamkeit der jungen Männer war ihr eher lästig. Auch bevorzugte sie hochgeschlossene Kleider, um niemanden in Versuchung zu führen. Ihr üppiges schwarzes Haar trug sie jedoch offen, und darin ähnelte sie Luise. Die Haare umrahmten ein fein geschnittenes Gesicht, das von zwei dunklen, manchmal jedoch geradezu funkelnden Augen dominiert wurde. Es war ihr Blick, der die jungen Männer davon abhielt, zudringlich zu werden, denn er verriet eine Tiefe, eine Stärke und eine Entschlossenheit, die man lieber nicht herausfordern sollte. Da sie sich nach wie vor häufig draußen aufhielt, war ihre Haut braun gebrannt, was das Dunkle, Geheimnisvolle an ihr verstärkte.

»Du bist eine junge Frau«, herrschte ihr Vater sie an jenem verhängnisvollen Abend in ungewohnter Strenge an, »überlass das Kämpfen den Männern. Als Landsknecht würdest du eine lächerliche Figur abgeben. Deine Neigungen gehen entschieden in die falsche Richtung. Ich werde dir nicht länger davon berichten, was sie im Wirtshaus über den Bundschuh erzählen. Ich hatte gehofft, irgendwann würde es dich langweilen, aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Das dulde ich nicht länger, denn wer weiß, wohin das noch führt. Außerdem möchte ich, dass du dich um eine Heirat bemühst. An Bewerbern mangelt es dir nicht. Das Dorf bekommt allmählich das Gefühl, als seiest du dir zu schade für einen der unsrigen. Wenn du aber weiter irgendwelchen Träumen vom Bundschuh, vom Kampf gegen die Herren und von göttlicher Gerechtigkeit nachhängst, dann werde ich dafür sorgen, dass du unter die Haube kommst. Ich lasse mich durch dich nicht zum Gespött der Leute machen.«

So hatte Margarethe ihren Vater noch nie erlebt, und sie war durchaus nicht gewillt, sich das gefallen zu lassen.

Trotzig bot sie ihm die Stirn. »Vater, ich möchte Sie nicht missachten, aber über meine Heirat entscheide allein ich, und wenn mich die Männer nicht interessieren, dann ist das meine Sache. Ja, der Bundschuh und Jos Fritz interessieren mich mehr als die jungen Männer in unserm Dorf. Ich möchte ihn gern treffen und direkt von ihm erfahren, wie er sich die göttliche Ordnung vorstellt und wer dabei die Regierung übernehmen soll.«

In ihrer Begeisterung unterschätzte sie die Entschlossenheit ihres Vaters und sie merkte nicht, wie er die Geduld verlor.

»Genug«, unterbrach er sie barsch, »das ist noch viel schlimmer, als ich dachte. Es ist nicht deine Aufgabe und es ist überhaupt nicht die Aufgabe von Frauen, sich Gedanken über die Regierung zu machen. Deine Mutter war auch nie wie andere Frauen, aber auf solche Ideen ist sie nicht gekommen. Ich muss mir vorwerfen, dir viel zu sehr entgegengekommen zu sein. Wenn ich gewusst hätte, was ich damit anrichte, hätte ich dir niemals etwas von den Männertreffen im Dörzbach erzählt. Wenn die anderen das erfahren, bin ich der Lächerlichkeit preisgegeben. Ich werde einen Mann für dich aussuchen, damit du endlich auf andere Gedanken kommst.«

»Das werden Sie nicht«, fuhr ihm Margarethe ins Wort.

»Wer gibt dir das Recht, deinen Vater zu unterbrechen?« Dann holte er aus.

Die heftige Ohrfeige des sonst so besonnenen Mannes schmerzte Margarethe. Wut und Hilflosigkeit ergriffen sie und riefen die Erinnerung an Philipps Tod wach. Diesmal wollte sie sich wehren.

»Wie der Truchsess«, gab sie ihrem Vater zurück.

Hans Renner konnte auch später nicht sagen, was ihn daran mehr erschütterte, die Worte oder die Kälte in ihrer Stimme. Er starrte Margarethe an, als stünde der Teufel persönlich vor ihm, drehte sich um und verließ den Raum.

Margarethe spürte, dass sie zu weit gegangen war, sie wollte sich entschuldigen, doch dafür war es zu spät. Sie wusste nicht, wohin ihr Vater gegangen war, sie sah ihn viele Tage nicht, und das war schwerer als irgendeine andere Strafe. In ihrer Not wandte sie sich einmal mehr an Luise, doch auch die weise Kräuterfrau hielt sich in diesem Fall zurück.

»Du kannst nur hoffen, dass die Zeit seinen Schmerz heilt. Wir können Vergangenes nicht mehr rückgängig machen; wir können nur daraus lernen. Erinnerst du dich, was ich dir vor Jahren schon einmal geraten habe? Wenn du anders bist als die anderen, dann ist das gefährlich. Du musst genau bedenken, was du sagst, Margarethe.«

Am folgenden Tag kam ihre Mutter zu Luises Haus.

»Margarethe«, eröffnete sie ihrer Tochter mit einer Ernsthaftigkeit, die jeden Widerspruch unterband, »du hast bis zum Ende des Jahres Zeit, dir einen Mann zu suchen. Wenn dann noch keine Ehe in Sicht ist, wirst du verheiratet. Es ist wirklich an der Zeit. Als ich so alt war wie du, hatte ich bereits einer Tochter das Leben geschenkt. Ich habe den Schritt nie bereut, denn ich habe einen sehr guten Mann gefunden.«

Margarethe verstand zu gut, worauf ihre Mutter anspielte, und sie hasste sich für ihre Unbeherrschtheit.

Nach einer Pause fügte die Mutter in einem ganz anderen Tonfall hinzu: »Mehr konnte ich nicht für dich erreichen.«

Margarethe fühlte, wie Tränen in ihr aufstiegen. Im selben Moment warf sie sich ihrer Mutter an den Hals und all der Kummer dieser Tage bahnte sich seinen Weg.

Als sich Margarethe beruhigt hatte, griff ihre Mutter den Faden wieder auf. »Ich muss dich dennoch bitten, endlich die Gedanken vom Bundschuh, göttlicher Gerechtigkeit und Kämpfen aus deinem Kopf zu verbannen. Du wirst bald eine Familie haben. Wenn du einen angenehmen Mann findest, ist das keine schlechte Aussicht. Du kannst dich auch weiterhin mit dem befassen, wozu wir Frauen eine besondere Begabung haben.« Dabei lächelte sie Luise zu.

Ihre Mutter hatte recht. Es gab noch so viel zu lernen über Heilkräuter und was die Natur sonst noch schenkte. Und Margarethe war fest entschlossen, sich den Mann selbst auszusuchen, einen Mann, der die Frau nicht nur im Bett und an der Kochstelle schätzte.

Schließlich fand Margarethe Trost bei Luise. Die Lebenserfahrung der weisen Frau half ihr, zum Vertrauen im Glauben zu finden, und zwar auf eine Art, die ihr noch nicht begegnet war. Margarethe mochte die Rituale der Kirche, aber von dem, was der Pfarrer in einer fremden Sprache vortrug, verstand sie wenig. Häufig erschien es ihr, als wolle die Kirche die Menschen nur davon überzeugen, ihr Schicksal als gottgegeben anzunehmen, was immer auch passieren mochte.

Luise war offenbar mit dem Wort Gottes direkt vertraut, wer immer ihr das auch nahegebracht hatte, und sie erzählte andere Geschichten als die meisten Pfarrer. Ihre Ausführungen gaben dem Leiden Jesu einen neuen Sinn.

»Nicht die Kirche entscheidet am Ende, ob ein Mensch erlöst wird, sondern Gott allein, und da er uns alle liebt, möchte er, dass wir alle zu ihm kommen. Viele Pfaffen verschweigen das ihrer Gemeinde.«

»Aber wofür brauchen wir denn dann die Kirche?«, wandte Margarethe ein und erntete dafür ein verständnisvolles Lächeln.

»Margarethe, du stellst zielsicher immer die Fragen, die dich in große Schwierigkeiten bringen, wenn jemand anders sie hört als ich. Pass bitte auf, wer dir zuhört, wenn es um die Kirche und den Glauben geht. Du stehst aber nicht allein mit deiner Meinung. Es gibt Bewegungen, die predigen, dass wir die Kirche nicht zu unserem Heil brauchen. Meine Eltern haben solch einer Bewegung angehört, und ich tue es im Herzen auch, selbst wenn ich nach jenem Ereignis, das ich dir geschildert habe, keinen Kontakt mehr mit der Gemeinschaft pflege. Es sind die Waldenser.«

An Margarethes verständnislosem Blick sah Luise, dass ihre junge Freundin noch nie von der Bewegung gehört hatte. »Ich kann dir davon erzählen, wenn du mehr wissen willst, es ist ein Teil meiner Herkunft.«

Margarethe nickte nur.

Luise gefiel es, ein weiteres Geheimnis nicht länger für sich behalten zu müssen und begann zu erzählen.

»Unsere Bewegung wurde vor über 300 Jahren von einem Kaufmann in Lyon gegründet. Das ist in Mittelfrankreich, und dort haben wir uns zuerst ausgebreitet. Der Mann hieß Petrus Waldes. Obwohl er sehr begütert war, erkannte er, dass man Gott nur in Armut dienen kann, dass wahrhaftiger Glaube auf alle weltlichen Dinge verzichtet. Er hat diese Erkenntnis direkt aus dem Evangelium gewonnen, wo Markus im 10. Kapitel folgende Geschichte erzählt:

Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem Einen. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben und Vater und Mutter ehren. Er erwiderte ihm: Meister, all die Gebote habe ich von Jugend an befolgt.

Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte, sagte er: Eines fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib das Geld den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach! Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig davon, denn er hatte ein großes Vermögen.

Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen: Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.

Petrus Waldes nahm das sehr ernst, und er redete nicht nur. Er verschenkte alles, was er hatte, an die Armen, predigte das Evangelium und ließ die Bibel in die Volkssprache übersetzen, denn er wollte, dass jeder Christ das Wort Gottes selbst lesen könne.

Und noch andere Regeln führte er ein: Wir benötigen keine Priester. Auch Frauen und sogar Sünder dürfen die Taufe spenden und das Brot brechen, denn die Sakramente wirken nur durch Christus selbst, da spielt es keine Rolle, wer sie spendet. Es gibt nämlich eine unmittelbare Beziehung zwischen Gott und den Menschen, für die kein Geistlicher als Vermittler zuständig ist. Wir haben nur Prediger, die das wahre Wort Gottes denen verkünden, die es noch nicht kennen. Das können auch Frauen sein, die deshalb bei uns die gleiche Bildung erhalten wie die Männer. Wer Prediger werden möchte, muss in Armut leben und auf Schwert und Eid bei der Verbreitung der Lehre verzichten, denn wir sind allein Gott verpflichtet, nicht aber den Menschen, welche Position sie auch bekleiden. Wir können uns auch nicht vorstellen, dass ein Kreuzzug im Sinne Jesu Christi sein kann.

Viele Menschen schlossen sich unserer Bewegung an, Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete. Sie haben keinen festen Wohnsitz und sind immer zu zweit unterwegs mit nackten Füßen und Wollkleidern, so wie es Jesus und die Apostel vorgelebt haben. Der Kirche mit all ihren Reichtümern und Palästen waren wir natürlich ein Dorn im Auge.

Nur kurze Zeit nach Petrus Waldes trat in Italien ein Mann auf, der ebenfalls aus reichen Verhältnissen stammte und nahezu die gleichen Forderungen erhob: Franziskus aus Assisi.« Margarethe strahlte. »Den kenne ich. Ein großer, verehrungswürdiger Heiliger. Gehört er zu der gleichen Bewegung?«

Luise bremste sie. »Leider nicht, und wir Waldenser sind nicht gut auf die Franziskaner zu sprechen. Sie wurden zunächst genauso wie wir als Ketzer angeklagt. Jeder, der nach dem Vorbild Jesu in Armut lebt, ist für die Kirche ein Ketzer. Um von der Verfolgung abzusehen, verlangte Papst Lucius die vollkommene Unterwerfung unter die Autorität der Kirche und bedingungslosen Gehorsam gegenüber ihren Anweisungen. Franziskus war dazu bereit. Er wurde belohnt, seine Ordensregel anerkannt, und heute ist er ein großer Heiliger.«

Das klang beinah wie ein Vorwurf an Margarethe, die inzwischen bereute, so enthusiastisch von dem heiligen Franziskus gesprochen zu haben. Aber woher hätte sie das auch wissen sollen? Die Kirche sprach ganz anders über ihn.

»Wir dagegen sind überzeugt, dass man Gott mehr gehorchen muss als der Kirche«, setzte Luise ihre Gedanken fort. »Für unsere Standfestigkeit wurden wir schließlich als Ketzer verfolgt. Die meisten von uns sind daraufhin in die Alpen geflohen. Dort, wo Frankreich an Italien grenzt, gibt es viele abgelegene Täler, in die der Arm der Kirche nicht reicht. Auch meine Vorfahren lebten dort für Generationen unauffällig nach unseren Grundsätzen. In meiner Familie befanden sich viele Prediger. Getarnt als Kaufleute zogen sie von Gemeinschaft zu Gemeinschaft und verkündeten das Reich Gottes. Ich war auch dazu ausersehen, und erhielt früh eine gute Ausbildung.«

Luises Stimme verriet die Wehmut, mit der sie daran dachte. Offenkundig wäre sie lieber eine Predigerin der Waldenser geworden als eine Kräuterfrau und Hebamme.

»Aber dann wären wir uns nie begegnet«, flüsterte Margarethe.

Das traurige Lächeln im Gesicht ihrer Freundin verriet ihr, wie zerrissen diese innerlich war.

»Ja, es kam alles ganz anders«, fuhr Luise fort, »denn auch in den Tälern der Alpen blieben wir nur geduldete Gäste. Wenn wir mit der Obrigkeit in Zwist gerieten, erfuhren wir, dass wir rechtlos waren. Du kennst die Geschichte meiner Familie.«

Margarethe spürte, wie Luise jetzt mit den Tränen rang. Noch nie hatte sie ihre Freundin weinen sehen, doch die Wunden waren noch immer frisch. Sanft berührte sie Luises Hand, und die ließ es geschehen.

Es fiel Margarethe nicht leicht, die Stille zu ertragen, die sich schwer im Raum ausbreitete, und sie war froh, als Luise endlich fortfuhr.

»Danach ist mein Vater mit mir über die Berge nach Württemberg gezogen, wo uns niemand kannte. Das war unser Glück, denn vor nicht einmal zehn Jahren hat die offene Verfolgung der gesamten Gemeinschaft wieder begonnen – schlimmer als je zuvor. Papst Innozenz hat den Kreuzzug gegen unsere Brüder und Schwestern befohlen. Die Söldner der Inquisition durchstreifen die entlegenen Winkel der Alpen, um uns aufzuspüren. Sie kennen keine Gnade mit denen, die sie ergreifen, ich habe schreckliche Nachrichten gehört, aber auch, dass wir Widerstand leisten. Ich bete zu Gott, dass die Alpen genug Rückzugsgebiete für uns bereithalten, wo wir vor der Inquisition sicher sind.«

Trotz und Stolz klang aus Luises letzten Sätzen. Die Gemeinschaft gab sich ungeachtet aller Verfolgung nicht auf.

»Jetzt verstehe ich vieles«, flüsterte Margarethe ehrfürchtig. »Ich habe mich schon immer gefragt, woher du die Heilige Schrift so gut kennst. Und woher dein Akzent kommt. Gibt es auch hier Waldenser?«

»Nein«, schmunzelte Luise, »hier in Böckingen gibt es keine außer mir, und du bist die Erste, der ich es erzähle. Aber es gibt einige im Dorf, die sich für die Bibel interessieren, und wenn sie mich fragen, gebe ich gern weiter, was ich weiß. Du aber«, und dabei wurde sie sehr ernst, »sei vorsichtig mit dem, was du sagst und was du fragst. Lehren wie die von Peter Waldes fallen bei dir auf fruchtbaren Boden. Die Zeiten aber verschlechtern sich wieder.«

Voller Sympathie sah sie ihre junge Freundin an, in der sie so vieles von sich selbst wiedererkannte. Was würde das Schicksal für sie bereithalten? Sie wollte Margarethes rebellischen Geist nicht gezielt auf Bereiche lenken, wo die Gefahr bei jeder falschen Bemerkung lauerte.

Bevor Margarethe etwas entgegnen konnte, nahm Luise den Faden wieder auf. »Ich will dir etwas anderes nahebringen, das dir im Moment mehr hilft. Die Gnade Jesu, der für unser aller Sünden gestorben ist, bedeutet auch eine Möglichkeit für dich, wieder Frieden mit deinem Vater zu finden. Jesus ist keine Schuld zu groß, solange wir ehrlich bereuen. Bitte ihn um Verzeihung, und wenn du im Gebet deinen Frieden findest, dann wird ihn dir dein Vater auf die Dauer nicht verweigern. Auch er wird spüren, dass du ehrlich bereust.«

Margarethes Dankbarkeit fand keine Worte. Einmal mehr hatte ihre mütterliche Freundin ihr einen Ausweg gewiesen, als sie selbst keinen mehr sah. Sie wollte Jesus vertrauen; und sie wollte ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.

Kirchweih stand vor der Tür, eines der schönsten Feste im bäuerlichen Jahreslauf, das in Böckingen in den späten Sommer fiel. Die Sonne hatte zwar ihren höchsten Stand überschritten, doch spendete sie noch immer intensive Wärme. In der Kirche wurde das erste Brot der neuen Ernte gesegnet. Dafür war das Böckinger Gotteshaus prunkvoll geschmückt. Sträuße aus Sonnenblumen, Gladiolen, Dahlien und Klatschmohn umrahmten den Altar. Zwischen ihnen waren Ährenbüschel verteilt, die von der Ernte übrig geblieben waren. Pfarrer Massenbach räucherte großzügig mit Weihrauch und verstärkte dadurch die festliche Stimmung. Dann trugen junge Männer aus dem Dorf das Brot an den Altar, wo es für alle sichtbar aufgereiht wurde. Würdevoll sprach der Geistliche seinen Segen und besprenkelte die Laibe mit geweihtem Wasser.

Nach der Zeremonie ließen sich die Gläubigen an langen Tischen vor der Kirche nieder. Gemeindediener verteilten Brot und Gebratenes vom Schwein und Geflügel. Für die meisten war es ein seltener Schmaus, den sie sich schmecken ließen. Lautes Schmatzen und Rülpsen begleitete das Mahl. Ebensolcher Beliebtheit erfreute sich das Bier. Es war dünn und machte niemanden betrunken. Für das starke Bier war es noch zu früh. Pfarrer Massenbach war streng, wenn es um Alkohol ging.