11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

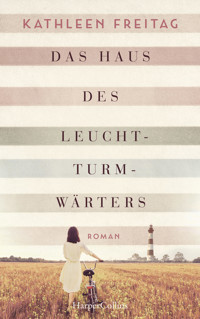

Drei Frauen. Drei Generationen. Ein Schicksal.

Ahlbeck, 1952: Gemeinsam mit ihren Töchtern Henni und Lisbeth führt Grete eine kleine Pension auf Usedom. Das Leben in der DDR ist nicht einfach für die drei Frauen. Dass sie ein eigenes Unternehmen führen, ist der Regierung ein Dorn im Auge.

München, 1992: Zwischen den Sachen ihrer Mutter Henni findet Caroline einen Brief, in dem es um die Rückeignung einer Villa auf Usedom geht. Noch nie hat Caroline von dem Anwesen gehört. Sie stellt ihre Mutter zur Rede, doch Henni will nicht über damals sprechen, und so beschließt Caroline, auf eigene Faust an die Ostsee zu fahren ...

- Ein Familienroman, der uns mitnimmt in einen Teil deutsch-deutscher Geschichte

- Ein Roman, der zeigt, wie wichtig es manchmal ist, Geheimnisse zu lüften, um die Wunden der Vergangenheit heilen zu lassen

»Eine gefühlvolle, echte und mitreißende Familiengeschichte.«

(Usedom Magazin, 25.11.2020)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 413

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

HarperCollins®

Copyright © 2020 by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg

Covergestaltung: bürosüd, München Coverabbildung: Oleh_Slobodeniuk / Getty Images, LaMiaFotografia, Elenamiv, Cheryl Casey / Shutterstock E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN E-Book 9783959679244

www.harpercollins.de

Widmung

Für Thomas

Henni – 1952

HENNI

1952

Das Geschrei der Möwen weckte Henni. Das untrügliche Zeichen dafür, dass die Strandfischer von ihrer ersten Ausfahrt zurück waren und in den Dünen Dorsche, Heringe, Flundern und Sprotten säuberten. Über ihren Köpfen kreisten die Möwen, stets bereit sich einen begehrten Happen zu schnappen.

Henni blinzelte, die Morgensonne schien hell durch das offene Holzfenster. Im Zimmer war es kühl. Lisbeth hatte am Abend vor dem Zubettgehen wieder das Fenster aufgerissen und war eingeschlafen, bevor sie es schließen konnte. Henni sah zum Bett ihrer Schwester hinüber, das auf der anderen Seite des Zimmers stand. Nur ein paar blonde zerzauste Locken lugten unter der dicken Daunendecke, die sich gemächlich hob und senkte, hervor. Lisbeth schlief noch tief und fest.

Henni nahm ihren alten Stoffbären, mit dem sie sich schon seit Kindertagen das Bett teilte, und warf ihn hinüber. Der Teddy landete zielsicher dort, wo Henni den Kopf ihrer Schwester vermutete. Und tatsächlich, unter der Decke regte es sich kurz und ein mürrisches Knurren war zu vernehmen. Doch mehr passierte nicht.

»Lisbeth, wach auf!«, versuchte Henni es noch einmal. »Raus aus den Federn.« Wieder hörte sie nur ein verstimmtes Gemurmel, das sich anhörte wie: »Ich bin noch müde!«

Wie gerne würde Henni sich auch noch einmal umdrehen, doch sie wusste, dass ihre Mutter unten längst fleißig war. Und so stand sie schließlich auf.

Eilig schloss Henni das Fenster, ging zur großen Emailleschüssel, die auf einem Hocker in der Ecke des Zimmers stand, und wusch sich. Das Badezimmer im Flur war den Gästen vorbehalten. Zwar war das Wasser in der Schüssel kalt, aber es weckte die restlichen Lebensgeister in Henni, die der vergangenen Nacht noch nachhingen.

Nachdem sie sich abgetrocknet hatte, schlüpfte Henni in ihr grün-weiß geblümtes Baumwollkleid, das ordentlich über ihrem Ankleidestuhl hing. Auf dem Stuhl daneben lagen die Kleider kreuz und quer. Sehr zum Leidwesen ihrer großen Schwester war Lisbeth überhaupt nicht gut darin, Ordnung zu halten.

Der Stoff ihres Kleides umschmeichelte Hennis Hüften. Die weiße Spitzenbordüre am Saum hatte sie selbst angenäht. Ihre Mutter hatte den alten Gardinenstoff schon gegen eine neue Tischdecke eintauschen wollen. Doch Henni hatte sie überzeugen können, Großmutters Aussteuer zu behalten, und daraus gleich drei Tischdecken geschneidert. Übrig geblieben war dieses wunderschöne Zierband, das nun ihre Knie bedeckte. Bevor sie in den Flur hinaustrat, zog sie noch rasch ein weißes Häkeljäckchen über ihre Schultern.

Schon am Treppenabsatz hörte sie Besteck klappern. Ihre Mutter deckte bereits den Frühstückssalon ein. Alles musste fertig sein, bevor die ersten Gäste aus ihren Zimmern kamen. Es roch nach frischen Brötchen und pommerschem Landbrot, der Bäckersjunge war also auch schon dagewesen. Henni hielt sich am holzverzierten Geländer fest und nahm beim Hinuntergehen schwungvoll mehrere Treppenstufen auf einmal. Als sie den großen hellen Raum betrat – das Herzstück der Pension Ostseeperle der Familie Faber –, polierte ihre Mutter gerade das Essbesteck. Auch wenn die Messer, Löffel und Gabeln aus rostfreiem Aluminium waren, konnte sie die alte Gewohnheit nicht ablegen. Das Tafelsilber hatten sich russische Soldaten unter den Nagel gerissen, als sie nach Kriegsende die Insel besetzten. Ihre Mutter hasste den billigen Ersatz, der federleicht in der Hand lag und schnell die Wärme der Speisen und Getränke annahm. Wie oft hörte sie ihre Mutter fluchen, wenn sie sich einen Tee aufbrühte und sich beim Umrühren wieder die Finger am Löffel verbrannte. Doch alle Bemühungen, neues, gutes Besteck für ihre Gäste zu bekommen, waren bisher erfolglos geblieben.

»Guten Morgen, Henni!«, begrüßte ihre Mutter sie mit einem Kuss auf die Wange. »Schläft deine Schwester noch?«

Henni nickte. Die Aufmerksamkeit ihrer Mutter richtete sich wieder auf das Poliertuch.

»Soll ich sie wecken?«, fragte Henni. Ihre Mutter schüttelte den Kopf. »Heute kann ich hier keinen Morgenmuffel gebrauchen. Susanne ist krank und es ist noch so viel zu tun. Sie kann nach dem Frühstück in der Küche helfen.«

Henni nickte, auch wenn sie es manchmal satthatte, dass ihre Schwester eine Extrabehandlung genoss. Sie selbst wusste nicht einmal mehr, wann sie das letzte Mal ausgeschlafen hatte.

»Kochst du bitte Kaffee?«, fragte ihre Mutter und schob hinterher: »Den guten, nicht den Malzkaffee! Die Schuberts reisen heute ab und sie sollen uns doch in bester Erinnerung behalten.« Ihre Mutter sah kurz auf und zwinkerte ihrer Tochter zu. Henni verstand, lächelte und ging in die Küche.

Die Regale in der Speisekammer, die hinter der Küche lag, waren gefüllt mit allerlei Einweckgläsern, in denen Obst und Gemüse ein tristes Bad im eigenen Saft nahmen, sowie Konservendosen, die aussahen, als stünden sie schon seit der Weimarer Republik hier. Ihre Mutter versuchte den Gästen weitestgehend frische Lebensmittel anzubieten. Doch wenn die Lebensmittelmarken zur Neige gingen oder die Regale im örtlichen Kaufmannsladen wieder leerer waren als die Züge von Westberlin nach Ostberlin, griff sie auf die etwas faden Alternativen zurück.

In der hinteren Ecke der Kammer schob Henni die schweren Körbe mit Äpfeln, Kartoffeln und Steckrüben beiseite und öffnete eine weitere, viel kleinere Tür. Hier befanden sich die Waren, die nicht für jedes Auge und schon gar nicht für jeden Gaumen bestimmt waren: Schokolade, Cognac, Rum, Tee, Weinbrandbohnen und natürlich der gute Kaffee. Vivien, die Schwester ihres Vaters, kam ein paar Mal im Jahr zu Besuch und brachte die begehrten Produkte mit. Sie wohnte in Ostberlin, ihr Mann hatte gute Kontakte zu den amerikanischen Alliierten. Was er beruflich machte, wusste Henni allerdings nicht. Lisbeth und Henni staunten jedes Mal, was Vivien alles aus ihren Reisekoffern zauberte.

Jetzt nahm Henni den Kaffee und ging zurück in die Küche. Nachdem sie die schwarzen Bohnen mit der Kaffeemühle gemahlen und das feine Pulver mit kochendem Wasser aufgebrüht hatte, zog ein verführerischer Duft durch die Küche. Ein Duft, mit dem der Malzkaffee, den sie üblicherweise tranken, nicht mithalten konnte. Sie brachte die große Kanne Kaffee zurück in den Frühstückssalon und stellte sie auf einen Beistelltisch neben der bereits vollständig eingedeckten Buffetanrichte.

Auf Servierplatten hatte ihre Mutter den Aufschnitt drapiert: Butterkäse, Tilsiter, Ziegenkäse, Jagdwurst, Gänseschinken, Leberkäse, Schlackwurst sowie Rotwurst und Leberwurst in der Pelle. Dazu eine kleine Auswahl an eingelegtem und geräuchertem Fisch, den sich ihre Gäste vorzugsweise schmecken ließen. Das Schmalz, das in kleinen Tonpötten neben dem Fässchen mit den sauren Gurken stand, machte ihre Mutter mit Grieben, Äpfeln und Zwiebeln oder auch nur mit einem Hauch Salz und Majoran selbst. Das Brot und die Brötchen standen neben den Gläsern mit Marmelade, die sie natürlich ebenfalls selbst aus Erdbeeren, Kirschen, wilden Brombeeren und Sanddorn einkochten.

Für das reichhaltige Angebot genügten die Lebensmittelmarken, die ihre Gäste für den Verzehr in ihrem Hause abgaben, oft nicht. Doch Hennis Mutter war erfinderisch und fand immer wieder Möglichkeiten, um an die Nahrungsmittel heranzukommen. Außerdem kochte sie vorzüglich und schaffte es, aus wenigen Zutaten Vieles und Köstliches zu zaubern. Ihr war es stets wichtig, ihre Gäste gut versorgt zu wissen. Schließlich war, wie sie immer betonte, ein voller Magen das i-Tüpfelchen eines jeden Urlaubs. Ganz besonders nach den entbehrungsreichen Jahren des Krieges.

Kaum hatte ihre Mutter die letzten Teller auf den Tischen verteilt, kamen bereits die ersten Gäste. Ein älteres Ehepaar aus Potsdam, die Reichenbachs, betrat den Salon. Henni wusste nicht viel über die beiden, waren sie doch tags zuvor erst angereist.

Sie sah ihnen in die Augen. Denn immer, wenn neue Gäste den Salon zum ersten Mal betraten, folgten ihre Blicke dem gleichen Weg. Zuerst sahen sie die liebevoll gedeckten Tische, ihre Augen ruhten kurz auf dem feinen Porzellangeschirr mit dem blauen Zwiebelmuster. Ihre Blicke schweiften weiter an den weiß vertäfelten Wänden entlang. Die Ostsee-Bilder, die dort in penibel ausgemessenen Abständen hingen, hatte ihre Mutter selbst gemalt. Allerdings noch vor dem Krieg. Schon seit Jahren hatte sie keinen Pinsel mehr in der Hand gehalten. Anschließend nahmen die Neuankömmlinge das Buffet in Augenschein. Doch schließlich wandte sich ihre Aufmerksamkeit immer den großen Fenstern auf der Nordostseite zu. Die Villa stand auf einer kleinen Anhöhe, weshalb hinter den geputzten Scheiben die Dünen und das Meer zu sehen waren. Mal umspielten die Wellen mit sanften Wogen den feinen Sand, mal stürmten tosende Brecher ans Ufer, ließen die Gischt spritzen und schienen den Strand beinahe verschlucken zu wollen. Doch egal, wie sich das Meer verhielt, der Anblick zauberte jedem ein kleines Lächeln ins Gesicht.

Für viele ihrer Besucher war es der erste Urlaub nach den schrecklichen Jahren des Krieges und Henni konnte gut verstehen, dass der Anblick dieses kleinen Naturschauspiels ihnen ein wenig Leichtigkeit zurückgab.

Während ihre Mutter das ältere Paar zu einem Tisch seitlich des Fensters führte, nahm Henni die große Kaffeekanne und folgte ihr. Wie selbstverständlich rückte Herr Reichenbach seiner Frau den Stuhl zurecht und half ihr, Platz zu nehmen. Anschließend reichte er ihr die Stoffserviette, die sie mit einer kurzen schwungvollen Bewegung auf ihrem Schoß ausbreitete. Erst dann setzte er sich ihr gegenüber, faltete seine mitgebrachte Zeitung auf und vertiefte sich umgehend in den Lokalteil, ohne noch einmal aufzublicken. Offensichtlich teilten sich die beiden seit Jahrzehnten Tisch und Bett, so liebevoll und vertraut erschien Henni dieses kleine morgendliche Ritual.

Henni schenkte ihnen Kaffee ein, während ihre Mutter sich bereits den nächsten Gästen, die den Salon betraten, zuwandte.

»Herzlichen Dank, Liebes!«, sagte die Dame nickend, als Henni ihr Milch anbot.

»Haben Sie gut geschlafen?«, fragte Henni.

»Wie ein Murmeltier.« Frau Reichenbach lächelte freundlich und fügte hinzu: »Das Zimmer ist wundervoll. Die Pension vermittelt einem ein Gefühl, als hätte es diesen Quadratbärtchen tragenden Narzissten und seine Gefolgschaft nie gegeben. Ihre Eltern haben ganze Arbeit geleistet und das obwohl die Neuen da oben auch nicht besser sind.« Herr Reichenbach räusperte sich kurz hinter seiner Zeitung.

»Was denn? Ich bin alt. Ich darf sagen, was ich will«, antwortete sie spöttisch auf den wortlosen Seitenhieb ihres Mannes.

Henni lächelte, sie mochte die neuen Gäste. »Das ist das Werk meiner Mutter. Sie hat die Pension nach dem Krieg allein wiederaufgebaut«, berichtigte sie. Mitfühlend tätschelte die alte Dame Hennis Hand und sah das junge Mädchen an. »Umso wichtiger, dass Sie ihr in diesen Zeiten eine gute Stütze sind.« Hennis Lächeln wurde noch ein wenig breiter, dann wechselte sie das Thema. »Bedienen Sie sich am Buffet und lassen Sie es sich schmecken.« Sie wollte die Gäste nicht länger stören, hatte sie doch ein leises Magenknurren hinter der Zeitung vernommen. Frau Reichenbach nickte und stupste ihren Mann an, der die Zeitung nun beiseitelegte.

Auch an den anderen Tischen, an denen nach und nach die Gäste Platz nahmen, schenkte Henni Kaffee ein. Ein kleines Mädchen, die mit ihren Eltern vor drei Tagen das Familienzimmer im Obergeschoss bezogen hatte, fragte sie mit gespielter Höflichkeit: »Möchte das edle Fräulein auch einen Kaffee?«

Die Kleine kicherte. »Ne, eine Trinkschokolade!«, antwortete sie mit vorgehaltener Hand. Henni nickte und antwortete ebenso höflich: »Wie Sie wünschen!« Wenig später brachte sie der Kleinen eine große Tasse dampfenden Kakao mit einer dicken Sahnehaube obendrauf.

Endlich ließ sich auch Lisbeth im Frühstücksraum blicken. Sie trug ein enges weißes Wolloberteil mit kurzen Ärmeln und dazu einen mintgrünen Tellerrock. Offensichtlich hatte sie unter ihrem Kleiderberg doch noch etwas Anziehbares gefunden, auch wenn der Rock schon faltenfreiere Tage gesehen hatte. Ihre Lockenpracht hatte sie zu einem Zopf zusammengebunden. Lisbeth gab ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange, während sie sich mit schnellen Handgriffen die Schürze umband. Die Schleife auf ihrem Rücken war schief, das eine Band viel länger als das andere. Henni überlegte, ob sie ihre Schwester darauf hinweisen sollte, aber andererseits stand ihr gerade nicht der Sinn nach einer Diskussion über Etikette und Kleiderordnung.

Lisbeth begann ihrer Mutter zu helfen, das Buffet aufzufüllen, während Henni sich nun den Schuberts zuwandte, die einen Tisch am Kamin bezogen hatten. Sie goss Kaffee in ihre Tassen und sah noch einmal zu ihrer Schwester hinüber, die mit geübter Hand Butterkäse schnitt. Plötzlich schrie Herr Schubert auf. »Mensch Mädel, pass doch auf!«

Henni schreckte aus ihren Gedanken auf und sah zum Tisch. Der Kaffee schwappte bereits über den Rand der Tasse, bahnte sich einen Weg über die Tischdecke und tröpfelte nun auf Herrn Schuberts beigefarbenes Hosenbein. Henni stellte die Kanne schnell ab und entschuldigte sich hastig.

»Es tut mir so leid!«, stammelte sie. Mehr bekam sie nicht heraus. Lisbeth eilte mit einem Lappen in ihre Richtung und säuberte das Unglück mit flinken Bewegungen. Sie nahm die Kaffeekanne an sich und raunte ihrer Schwester augenzwinkernd zu: »Nicht ganz ausgeschlafen, was?« Sie stupste Henni in die Seite. »Lass mich mal weitermachen.«

Henni nickte und ging in die Küche, den Blick ihrer Mutter im Rücken spürend. Sie ärgerte sich über den Spott ihrer Schwester und war ihr gleichzeitig dankbar, dass sie sie mit ihrer unbeschwerten Art gerettet hatte.

Das Frühstück verlief ohne weitere Zwischenfälle. Lisbeth umschwirrte die Gäste wie ein fleißiger Schmetterling. Sie lachte und plauderte unentwegt. Ihrer Schwester war der Umgang mit den Gästen schon immer leichtgefallen. Ohne nachzudenken redete sie drauf los. Henni hielt das nicht immer für angebracht. Aber den Gästen gefiel es und so mahnte auch ihre Mutter nur selten Lisbeths loses Mundwerk an. Herrn Schubert gefiel ihre erfrischende Freundlichkeit offensichtlich ebenfalls. Das Kaffeemalheur war längst vergessen. Gönnerhaft tätschelte er Lisbeths Rücken, die es ohne zu zucken über sich ergehen ließ. Seine Frau bekam davon natürlich nichts mit.

Henni zog es vor, den restlichen Morgen in der Küche zu bleiben, und verließ sie nur, wenn am Buffet etwas fehlte, das aufgefüllt werden musste.

Als auch die letzten Gäste den Frühstückssalon verließen, gesellte sich Lisbeth zu Henni in die Küche, schnappte sich ein Geschirrhandtuch und half ihrer Schwester beim Abtrocknen des Geschirrs. Henni sah zu ihr. »Danke!«, sagte sie schlicht.

Lisbeth winkte schmunzelnd ab. »Dafür leihst du mir deinen Strohhut aus. Den mit der gelben Schleife.«

»Was? Niemals!«, rief Henni empört aus.

Lisbeth stemmte ihre Fäuste in die Hüften. »Gut, dann verrate ich Mutti, dass du wieder von der Schokolade genascht hast«, sagte sie in ernstem Ton. Ihre Mundwinkel zuckten dabei jedoch ganz leicht.

Henni lächelte und spielte mit. »Dann sage ich ihr, dass du dem Bauernjungen Georg gestern wieder schöne Augen gemacht hast.«

»Wehe!« Kokettierend warf Lisbeth das Küchentuch auf das nasse Geschirr, schlang ihre Arme um den Oberkörper ihrer Schwester und kitzelte sie. Henni wand sich laut prustend und lachend hin und her, bis sie in den Armen ihrer Schwester zu Boden ging. Geschafft lehnten sich beide gegen den Spültisch.

»Wo ist Mutti überhaupt?«, fragte Lisbeth plötzlich.

Henni zuckte mit den Schultern. »Macht vermutlich wieder ihren Spaziergang.«

»Dann kann der Abwasch auch noch warten.« Lisbeth warf ihrer Schwester einen verschwörenden Blick zu, den Henni nicht gleich verstand. Wortlos stand sie auf, ging in die Speisekammer und kramte aus dem Versteck eine Tafel Schokolade heraus. Als sie sich wieder neben Henni auf den Steinboden setzte, öffnete sie das feine Silberpapier und brach zwei Stücke der dunklen Köstlichkeit ab. Eins für sich und eins für ihre ältere Schwester. Genüsslich ließen sie sich die Kakaomasse auf der Zunge zergehen und seufzten fast synchron. Lisbeth kicherte darüber und auch Henni musste lachen. In diesem Moment spürte Henni die besondere Nähe, die sie beide, trotz allem, immer verband.

Caroline – 1992

CAROLINE

1992

Caroline hatte vergessen, wie ordentlich ihre Mutter war. Die dicken Stoffbahnen lagen akkurat übereinandergestapelt im Regal. Auf der anderen Seite des Ateliers, dort, wo das Sonnenlicht durch das große Fenster einfiel und den Raum perfekt ausleuchtete, stand der Nähtisch. Kein abgeschnittener Bindfaden, keine liegengelassene Stecknadel, kein vergessener Nähfuß lagen auf der glatten Holzplatte herum. Nur die beiden Nähmaschinen, natürlich blankpoliert und korrekt parallel zur Tischkante ausgerichtet, standen darauf.

Caroline schritt langsam am Zuschneidetisch vorbei zum Regal und strich mit ihren Fingern sanft über den weichen Stoff. Das hatte sie schon als Kind gern gemacht, wenn sie ihrer Mutter an den langen schulfreien Nachmittagen bei der Arbeit Gesellschaft leistete. Verspielte Blumenmuster, sanfte Pastelltöne, zartes Rosé, klassische Nadelstreifen – Caroline musste zugeben, dass ihre Mutter einen feinen Sinn für Farben und Muster besaß. Aber sie war ja auch nicht umsonst so erfolgreich mit ihrer kleinen Modeboutique, die sie nun seit über 35 Jahren hier in der Münchner Innenstadt führte.

Ein Jammer, dass sie ihren wunderbaren Standort nun wegen einer saftigen Pachterhöhung aufgeben musste. Bisher hatte sie noch keine neuen Räumlichkeiten gefunden und es war unwahrscheinlich, dass sie einen Laden in einer ähnlich guten Lage auftreiben würde, den sie sich leisten konnte. Dabei war es doch gerade die Laufkundschaft, die betuchten Damen aus dem gehobenen Mittelstand, die hier zwischen Marienplatz und Salome-Brunnen flanierten. Sie schätzten den unfehlbaren Blick von Carolines Mutter für Details und ihren unermüdlichen Einsatz, weibliche Rundungen wohlwollend in Szene zu setzen. Im »Modegeschäft Faber«, dem kleinen Laden, der an das Schneideratelier angrenzte, wurde eine kleine selbstentworfene Kollektion angeboten, auf Wunsch konnte man sich aber auch Stücke nach Maß schneidern lassen. Nur Dirndl weigerte Carolines Mutter sich seit jeher zu nähen. Das liege nicht in ihrem Blut, sagte sie immer. Die maritimen Stoffe und Schnitte entsprachen eher ihrem Naturell. Sie war ein Küstenkind, auch wenn sie das, abgesehen von ihrem modischen Geschmack, gerne unter den Tisch fallen ließ.

Jetzt betrat Carolines Mutter eilig das Atelier. Unter ihrem Arm klemmten Umzugskartons, die nur darauf warteten, gefaltet zu werden. »Da bist du ja endlich, Mäuschen!«

Caroline hasste es, wenn ihre Mutter sie so nannte. Schließlich war sie kein kleines Mädchen mehr. Doch sie wollte jetzt keinen Streit anfangen.

»Ich hatte in der Uni noch zu tun«, antwortete sie stattdessen. Ihre Mutter registrierte ihre Antwort mit einem kurzen Nicken, ging aber nicht weiter darauf ein. Wie immer eigentlich, wenn Caroline ihr Studium ansprach.

»Am besten, wir fangen hinten an, im Büro. Walter kommt nachher und holt die Nähmaschinen ab«, sagte sie und ging voran. Caroline folgte ihr.

So wie das Modeatelier war natürlich auch das Büro akribisch durchsortiert. Während ihre Mutter begann, die ordentlich gehefteten und beschrifteten Ordner in den Kartons zu verstauen, musste Caroline an ihren eigenen Schreibtisch in ihrem Studentenwohnheim denken. Lose Zettel, vollgekritzelte Hefte, Bibliotheksbücher, Stifte lagen dort kreuz und quer herum. Ihre Uniordner quollen nur so über vor Mitschriften und Notizen, die sie nie ins Reine geschrieben hatte. Den Ordnungsfimmel hatte sie offensichtlich nicht von ihrer Mutter geerbt. Aber darüber war Caroline auch nicht traurig. Ein gewisses Maß an Chaos machte das Leben nur spannender, das war zumindest ihr Credo.

Während ihre Mutter die Schubladen leerräumte, fand Caroline zwischen den Ordnern voll sauber abgehefteter Rechnungen und anderer Dokumente einen großen Briefumschlag. Der Absender war nicht mehr lesbar und der Poststempel verriet, dass der Brief mehr als ein Jahr alt war. Da die Längsseite bereits fein säuberlich aufgetrennt war, dachte sich Caroline nichts dabei und zog den Inhalt heraus.

In den Händen hielt sie eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie. Das Papier wellte sich bereits, Kratzspuren und Verfärbungen zeugten davon, dass diese Aufnahme viele Jahre alt sein musste. Darauf zu sehen war, neben einer großen Buche, eine Villa. Das zweistöckige Haus hatte einen hellen Anstrich mit zurückhaltenden Stuckverzierungen oberhalb der Fenster. Caroline vermutete, dass sie Muscheln darstellten, genau erkennen konnte sie es aber nicht. Zur Straßenseite hin besaß das Haus einen kleinen Vorbau, eine Veranda, die von vier schmalen Säulen umrandet war und den Weg zur Eingangstür wies. Darüber war eine Holzbordüre zu sehen, die mit dem Gaubendach abschloss. Auf der Treppenstufe vor der Veranda standen drei Frauen.

Links lachte ein junges Mädchen in die Kamera. Die Sommersprossen, die Caroline glaubte auf dem Foto sehen zu können, und die Locken, die unter einem Strohhut hervorlugten, verliehen ihrem zarten Gesicht etwas Freches. Mit der einen Hand hielt sie den Hut, den eine helle Banderole mit Schleife zierte, fest, als ob ihn sonst der Wind jeden Moment wegtragen könnte.

Ganz rechts stand ebenfalls ein junges Mädchen, vielleicht ein bisschen älter. Sie trug ein schönes Kleid mit einem auffälligen gepunkteten Muster. Trotz ihres Lächelns wirkte sie ernst und auch ein wenig schüchtern.

Zwischen den beiden Mädchen stand eine Frau. Ihre Bluse, die in einem langen Bleistiftrock steckte, war bis oben hin zugeknöpft. Sie trug das Haar zu einem strengen Dutt hochgesteckt und ihre steife Körperhaltung verriet, dass sie es nicht gewohnt war, vor einer Kamera zu posieren. Aber auch sie hatte etwas Freundliches und Vertrautes.

Caroline sah noch einmal in den Umschlag und zog einen Brief heraus. Der Absender war eine Anwaltskanzlei aus Greifswald. Caroline las den Text, der darunter stand:

Sehr geehrte Henriette Faber,

Caroline blickte kurz auf, zu ihrer Mutter, die sich immer noch in den Tiefen ihrer Schreibtischfächer verlor. Sie wandte sich etwas ab und las weiter:

laut Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen haben Geschädigte der Deutschen Demokratischen Republik das Recht auf Rückübertragung ihres Eigentums …

»Was hast du da?«, hörte sie plötzlich die verdutzte Stimme ihrer Mutter.

Caroline drehte sich ertappt um. Henriette stand direkt hinter ihr und hatte ihr über die Schulter geblickt. Als sie sah, was für einen Brief ihre Tochter da las, riss sie ihn ihr samt der Fotografie aus der Hand. »Schon mal was vom Postgeheimnis gehört?«, fragte sie aufgebracht.

»Gilt das auch für Blutsverwandte?«, scherzte Caroline.

»Für die erst recht!« Auf der Stirn ihrer Mutter zeichnete sich eine dicke Zornesfalte ab. Caroline war überrascht, ließ sich aber nicht beirren.

»Was ist das? Bist du das auf dem Foto? Und Oma?«, fragte sie geradeheraus. Ohne auch nur einmal auf das Foto zu blicken, warf ihre Mutter die Papiere in einen Umzugskarton. »Das geht dich überhaupt nichts an.«

»Ich finde schon, dass mich das was angeht«, entgegnete Caroline ihr. »Von dir erfahre ich ja nie etwas über die Vergangenheit. Nie redest du über deine Kindheit.« Tatsächlich glich ihre Familiengeschichte einem Puzzle, bei dem sie nur die Randstücke zusammensetzen konnte. Caroline wusste nur sehr wenig über ihre Mutter.

Henriette war an der Ostsee geboren, irgendwo in Vorpommern. Aber wie war sie aufgewachsen? Wie hatte sie den Krieg und die Zeit danach erlebt? Warum war sie nach München gekommen und wie? Auch von ihrer Grußmutter, die in Berlin lebte und mittlerweile rund um die Uhr gepflegt werden musste, erfuhr Caroline bei ihren wenigen Besuchen nicht mehr.

»Weil es da nichts zu bereden gibt.« Für ihre Mutter war das Thema damit beendet.

»Ach so, natürlich. Deshalb bist du auch gleich auf hundertachtzig, wenn ich einen Brief finde, der einen Hinweis auf deine Vergangenheit geben könnte. Wenn es da nichts gibt, kann ich den Brief ja lesen.« Caroline schob ihre Mutter zur Seite, ging zum Karton und holte die Unterlagen wieder heraus. Sie überflog die Zeilen, die sie schon gelesen hatte. Weiter kam sie jedoch nicht. Ihre Mutter nahm die Papiere wieder an sich und riss sie einmal in der Mitte durch. Anschließend warf sie die zerrissenen Hälften in den Papierkorb. Caroline starrte sie entsetzt an und brauchte einen Moment, um sich zu fassen.

»Welcher Geist deiner Vergangenheit jagt dir so eine Angst ein?«, fragte sie schließlich. Fast unbemerkt wanderte der Blick ihrer Mutter zum Papierkorb. Die eine Hälfte des Fotos lag obenauf. Das Mädchen mit dem Hut lachte sie an. Carolines Mutter schluckte.

»Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst«, antwortete sie. »Den Rest kann ich auch allein einpacken.«

Caroline nickte und verließ ohne ein weiteres Wort das Modeatelier.

Lisbeth – 1952

LISBETH

1952

Der Wind blies heute besonders kräftig. Das hohe Dünengras beugte sich widerstandslos den Naturkräften. Der feinkörnige Sand wirbelte auf, legte sich an anderer Stelle nieder, nur um kurz darauf wieder weggetragen zu werden. Rastlos flatterten die Markisen an den verlassenen Strandkörben. Irgendwo in der Ferne schlug ein loses Flaggenseil im Takt des Windes gegen den Fahnenmast.

Obwohl die Sonne hell schien und nur ein paar vereinzelte Wolken den Himmel bedeckten, wagten sich nur wenige Feriengäste an den Strand. Bei diesen hohen Wellen, die rücksichtslos und unaufhörlich auf das algenüberzogene Ufer preschten, ging nur ein Narr ins Wasser.

Erst hinter den Dünen ließ der Wind etwas nach.

»Und jetzt bitte lächeln!«, rief ein Mann in einem schwarzen Anzug den Frauen, die auf der Treppenstufe vor der Villa Ostseeperle standen, zu. Dabei linste er durch den Sucher seiner Kamera, die auf ein Stativ gespannt war. Lisbeth zupfte den großen Strohhut zurecht, den sie mit sichtlichem Stolz auf ihrem Lockenkopf trug, hob ihre Brust noch ein wenig mehr an und setzte ihr schönstes Lächeln auf. Henni zog ebenfalls die Mundwinkel nach oben, doch ihr Gesichtsausdruck erinnerte trotzdem nur entfernt an ein Lächeln.

Ihre Schwester war noch nie gut darin gewesen, sich von ihrer Schokoladenseite zu zeigen. Ihre Mutter, die zwischen ihnen stand, versuchte ebenfalls freundlich in die Kamera zu blicken. Für sie war es das erste Mal, dass sie vor einem Fotografen posierte.

Als der Mann gerade den Auslöser betätigen wollte, packte plötzlich ein kräftiger Windstoß den Hut und fegte ihn Lisbeth vom Kopf.

Henni stieß einen Schrei aus: »Mein Hut!«

Lisbeth versuchte ihn zu greifen, doch in Windeseile flog er hoch, über den Gartenzaun und die Promenade hinweg Richtung Dünen. Lisbeth erschrak. Wie lange hatte sie ihrer Schwester damit in den Ohren gelegen, sich den schönen Strohhut ausleihen zu dürfen. Sie hatte dafür sogar beim Abwasch geholfen und das Bad geschrubbt, obwohl Henni an der Reihe gewesen war.

Und nun flog er einfach so davon. Die gelben Schleifenbänder flatterten im Wind. Lisbeth wollte losrennen, doch jemand packte sie am Arm und hielt sie fest. Überrascht drehte sie sich um, ihre Mutter schüttelte mahnend den Kopf. »Du nicht!«

Lisbeth seufzte und sah, dass ihre Schwester bereits die Verfolgung aufgenommen hatte. Henni rannte an dem verdutzten Fotografen vorbei, durch den Vorgarten hinaus auf die Dünenstraße, ohne nach links und rechts zu gucken. Ein Fahrradfahrer musste scharf bremsen, um nicht mit ihr zusammenzustoßen.

»He, haben Sie keine Augen im Kopf?«, schimpfte der junge Mann. Doch Henni war längst hinter den Dünen verschwunden, den Blick himmelwärts auf den Hut gerichtet, der zielstrebig auf das Meer zuflog. Als der Mann sah, hinter was das Mädchen, mit dem er beinahe zusammengestoßen wäre, her war, stieg er von seinem Drahtesel und rannte ihr nach. Lisbeth warf ihrer Mutter einen kurzen Blick zu, bevor sie ebenso loslief. Natürlich nicht zu schnell, damit ihre Mutter sie nicht wieder aufhielt.

Als Lisbeth die Schutzzone hinter sich ließ und den Strand betrat, sah sie, dass der Mann es bereits bis zum Ufer geschafft hatte. Eine besonders vorwitzige Welle umspülte seine Schuhe und die Nässe kroch an seinen Hosenbeinen hoch. Doch in den Händen hielt er den Hut, trocken und unversehrt. Er hatte ihn gerade noch im rechten Augenblick fangen können, bevor ihn ein allzu feuchtes Schicksal ereilt hätte.

Als er Henni, die im trockenen Sand stand, den Hut überreichte, sahen die beiden sich in die Augen. Einen Moment zu lang, wie Lisbeth fand. Erst jetzt fiel ihr auf, dass der Mann wirklich noch recht jung war und ganz passabel aussah. Vielleicht etwas zu schlaksig, und sein glattrasiertes Gesicht war sehr kantig, was sie an Männern nicht sonderlich mochte. Doch seine dunklen Haare, die ihm der Wind wild ins Gesicht wehte, verliehen ihm etwas Geheimnisvolles.

Sie hatte ihn hier noch nie gesehen. Vermutlich war er nur zu Besuch auf der Insel. Wie Lisbeth aus der Entfernung sehen konnte, unterhielt ihre Schwester sich kurz mit ihm. Sie wechselten nur ein paar Worte. Wie sie Henni kannte, fragte sie den fremden Samariter wahrscheinlich nicht einmal nach seinem Namen. Konversation gehörte ebenfalls nicht zu den Stärken ihrer Schwester. Lisbeth beobachtete, wie der junge Mann Henni zum Abschied zunickte, sich dann abwandte und auf Lisbeth zukam. Er ging wortlos an Lisbeth vorbei zurück zur Dünenstraße, schwang sich auf sein Fahrrad und fuhr weiter, ohne sich noch einmal umzublicken.

Henni kam nun ebenfalls zurück, den Hut mit ihren Händen fest umklammernd, damit er am windigen Strand nicht noch einmal das Weite suchen konnte. Das letzte Stück zurück zur Villa, wo noch immer der Fotograf und ihre Mutter auf die Mädchen warteten, gingen sie gemeinsam. Lisbeth nahm gerade den Platz neben ihrer Mutter auf der Treppe ein, als Henni ihr von hinten den Hut aufs Haar setzte. Sie drehte sich verblüfft um und sah ihre Schwester an. Niemals hatte sie damit gerechnet, das weiche Strohgeflecht jemals wieder auf ihrem Kopf spüren zu dürfen.

»Wirklich?«, fragte Lisbeth deshalb erstaunt.

Henni nickte lächelnd. »Aber dass er dir ja nicht noch einmal wegfliegt!«

Lisbeth schüttelte energisch den Kopf und wandte ihren Blick wieder dem Fotografen zu. Mit der einen Hand hielt sie den Hut nun gut fest. Als der Fotograf endlich den Auslöser seiner Kamera drückte, strahlte sie über das ganze Gesicht. Und auch Hennis Lächeln wirkte ein klein wenig fröhlicher als vorhin.

Für den Nachmittag war Lisbeth mit ihren Freundinnen Helga und Marie am Strand verabredet. Der Wind hatte inzwischen nachgelassen und der restliche Tag versprach schön zu werden. Lisbeth saß auf einer Leinendecke, grub die nackten Füße in den kalten Sand. Sie schaute aufs Meer hinaus, ein Zweimaster wogte sanft auf den Wellen. Marie saß neben Lisbeth, die Hände um ihre angewinkelten Beine gelegt. Hinter ihrem Pony, der ihr ins Gesicht fiel, blinzelte sie der Sonne entgegen. Ihre langen Haare hatte sie zu einem adretten Zopf geflochten. Daneben räkelte sich Helga auf der Decke. Trotz ihrer frechen Kurzhaarfrisur wirkte sie alles andere als burschikos. Ihre Nägel waren rot lackiert und die Wangen zartrosa geschminkt. Ihr Rock war etwas hochgerutscht, sodass nicht nur ihre Knie, sondern auch ein Stück ihres Oberschenkels zu sehen war. Ein paar Jungen, die unweit von ihnen entfernt Ball spielten, bemerkten das ebenso. Miteinander tuschelnd sahen sie herüber. Helga genoss die Aufmerksamkeit und Lisbeth bewunderte sie dafür. Nur Marie empörte sich über die lüsternen Blicke der Jungs und warf Helga ein Handtuch über ihre Beine.

»Wir sind doch hier nicht bei den Nudisten!«, sagte sie. Helga zuckte mit den Schultern, ließ das Handtuch aber dort, wo es war. »Lass sie doch gucken.«

»Ne, Marie hat recht«, mischte sich Lisbeth ein. Sie sah rüber zu den Jungs, die nicht älter waren als sie.

»He, wenn ihr kieken wollt, müsst ihr schon ein paar Mark rüberwachsen lassen!«, rief sie ihnen zu. Marie sah Lisbeth mit großen Augen an, während Helga vor Lachen losprustete.

»Das war ein Scherz«, beschwichtigte Lisbeth ihre Freundin kichernd. Die Jungs suchten eilig das Weite, ihren Ball hätten sie dabei beinahe vergessen. Darüber musste nun auch Marie schmunzeln. Lisbeth lehnte sich auf der Decke zurück und sah in den Himmel. Sie genoss die Stunden, die sie nicht in der Pension verbringen musste. Mit ihren Freundinnen fühlte sich alles irgendwie leichter an.

»Apropos, hast du sie mit?«, fiel Helga plötzlich ein. Lisbeth nickte, erhob sich und zog aus ihrer Tasche, die neben ihr im Sand lag, ein paar Nylonstrümpfe. Die dunkle Naht, die das feine Gewirke zusammenhielt, war deutlich zu sehen. Helgas Augen blitzten vorfreudig auf, doch als sie die Strümpfe greifen wollte, zog Lisbeth sie ihr vor der Nase weg.

»Meine Mutter darf auf keinen Fall merken, dass ich sie genommen habe«, sagte sie beschwörend.

Helga setzte ihr unschuldigstes Lächeln auf. »Ich trage sie nur zum Tanz und morgen liegen sie wieder im Schrank deiner Mutter. Versprochen!«

»Dass deine Mutter so was trägt.« Marie schüttelte sich kurz bei dem Gedanken.

Lisbeth sah ihre Freundin fragend an. »Wieso?«

»Sie ist uralt!«, rief Marie etwas zu laut aus. Eine ältere Dame, die wenige Meter von ihnen entfernt am Strand entlang spazierte, rümpfte verächtlich ihre Nase. Helga konnte sich ein Kichern nicht verkneifen.

»Sie ist fünfundvierzig Genauso alt wie deine Mutter«, entgegnete Lisbeth ihr.

»Sag ich doch! Uralt!«, antwortete Marie spitzbübisch. Wieder sah die Spaziergängerin zu ihnen herüber. Lisbeth streckte ihr die Zunge raus. Empört schüttelte die Ertappte ihren Kopf und ging schnell weiter. Auf diese Reaktion hin lachten die Mädchen nun einhellig. Nachdem sie sich beruhigt hatte, strich Lisbeth sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Ihre Haut war zart und ebenmäßig und vom Leben noch nicht gezeichnet.

»Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob meine Mutter die Strümpfe überhaupt schon mal anhatte.« Lisbeth blickte über das Meer. »Sie waren ein Weihnachtsgeschenk meiner Tante. Zwei Jahre ist es jetzt her und ich glaube, meine Mutter wartet noch auf einen besonderen Anlass, um sie anzuziehen«, erzählte sie ungewohnt nachdenklich. Sie seufzte leise.

Helga nutzte den Augenblick und riss Lisbeth die Strümpfe aus der Hand. »Dann wird es ja Zeit, dass jemand sie einträgt.« Schnell steckte sie die Strümpfe in ihre Tasche, bevor ihre Freundin es sich anders überlegen konnte.

Lisbeth sah sie ernst an. »Aber morgen bekomme ich sie wieder!«

Helga nickte schnell. Marie sah Lisbeth fragend an. »Warum kommst du nicht mit?«

Damit traf Marie einen Nerv. Nur zu gern würde Lisbeth ihre Freundinnen zum Tanzabend im Kulti begleiten, wie die Einwohner das Kulturhaus nannten. Einmal im Monat trafen sich die Jugendlichen dort und tanzten zur Musik eines Amateurtanzorchesters. Doch ihre Mutter würde Lisbeth das nie und nimmer erlauben. Manchmal fühlte sie sich wie ein kleines Küken, das von der Glucke nicht aus den Augen gelassen wurde. Dabei hatte sie letztes Jahr Jugendweihe gefeiert und auf Wunsch ihrer Mutter die Schule abgeschlossen. Sie hatte ein Recht darauf, sich zu amüsieren.

»Ich überleg es mir, ja?«, antwortete Lisbeth ausweichend. Marie nickte, auch wenn man ihr ansah, dass sie nur wenig Hoffnung hatte, mit ihrer Freundin tatsächlich das Tanzbein schwingen zu können.

Helga kramte währenddessen in ihrer Tasche und beförderte ein silbernes Etui und eine Streichholzschachtel zutage. Beinahe elegant klappte sie das Etui auf, fummelte eine Zigarette heraus, klemmte sie sich zwischen die Lippen und zündete sie an. Sie zog genüsslich an dem Glimmstängel und pustete den Rauch aus, der sich über ihren Köpfen verflüchtigte. Lisbeth sah Helga plötzlich auffordernd an. »Gibst du mir auch eine?«

Marie richtete sich erschrocken auf. »Du solltest nicht rauchen!«

Doch Lisbeth zuckte gleichgültig mit den Schultern, während sie eine Zigarette aus dem Etui zog, das ihr Helga hinhielt. Dabei beobachtete sie, wie Marie nun Helga mahnend ansah.

»Eine Zigarette wird sie schon nicht umbringen«, verteidigte sich Helga. Lisbeth steckte sich die Zigarette zwischen die Lippen und zog zaghaft am filterlosen Mundstück, als Helga ein Streichholz entzündete und an das andere Ende hielt. Sie atmete den Rauch ein, der wie eine dichte Nebelschwade ihren Hals hinunterkroch und sich in ihrer Lunge ausbreitete. Lisbeth merkte sofort, dass sich ihre Atemwege verengten. Doch sie ignorierte das beklemmende Gefühl und nahm einen weiteren, tieferen Zug. Sie lehnte sich zurück und versuchte, die erste Zigarette ihres Lebens ganz und gar zu genießen.

Ihr Blick schweifte über das Wasser und blieb an der Ahlbecker Seebrücke hängen, von der sie nicht weit entfernt saßen. Auf der ersten Plattform waren Handwerker geschäftig dabei, den pompösen Seepavillon mit den vier kleinen Ecktürmen instand zu setzen. Pünktlich zur Hauptsaison sollte die Gaststätte dort wieder ihre Pforten öffnen. Dahinter ragte der breite Steg noch mehr als 200 Meter ins Wasser hinein.

Auf dem Anleger, der letzten Plattform, hatte sie schon oft gestanden. Dort fühlte sie sich dem Meer ganz nah. Wenn man sich direkt an die Kante stellte und auf den Horizont blickte, konnte man beinahe glauben, dem Land entfliehen zu können. Außerdem traf man dort mit etwas Glück Kormorane. Mit Geduld und Ruhe schwammen sie an den mit Seetang bedeckten Brückenpfeilern vorbei, um im richtigen Moment pfeilgeschwind abzutauchen und dem Meer einen weiteren zappelnden Bewohner zu entreißen. Wohl genährt ließen sie sich anschließend auf dem weitläufigen Geländer der Brücke nieder, um ihre Flügel weit ausgestreckt vom Wind trocknen zu lassen.

Am Horizont legte sich bereits ein rötlicher Schleier nieder. Es wurde dunkler, bald würde man nicht mehr sehen, wo das Meer endete und der Himmel begann. Die Freundinnen hatten noch eine ganze Weile am Strand gesessen. Doch nun verabschiedeten sie sich voneinander. Lisbeth wusste, dass ihre Mutter sicher schon auf sie wartete. Helga und Marie wollten nach Hause, um sich für ihren Ausgehabend hübsch zu machen. Außerdem war es verboten, sich nach Sonnenuntergang am Strand aufzuhalten. Lisbeth lief los, der Muschelspur, die sich entlang des Ufers dahinzog, folgend. Erst jetzt bemerkte sie, dass der Küstenstreifen menschenleer war. Die Urlauber waren zum Abendessen in ihre Unterkünfte zurückgekehrt, die Arbeiter auf der Seebrücke bereits im wohlverdienten Feierabend. Bald würden die Grenzpolizisten mit ihrer Patrouille beginnen.

Lisbeth ging schneller, was nicht so einfach war. Ihre Sandalen sackten im feuchten Sand ein. Zudem merkte sie, dass sich bei jedem Schritt ihre Kehle immer mehr zuschnürte. Nun ärgerte sich Lisbeth, die Zigarette geraucht zu haben. Das beklemmende Gefühl, das sich am Nachmittag in ihren Brustkorb eingeschlichen hatte, breitete sich nun aus.

Vom Strand aus sah Lisbeth auf der Seebrücke hinter dem Pavillon plötzlich zwei Gestalten. Ihren Gesten nach zu urteilen, stritten sie. Im Schein der Abendsonne konnte Lisbeth nur ihre Umrisse erkennen, ihre groben Gesten. Neugierig ging sie ein Stück näher heran. Es schienen zwei Männer zu sein. Der eine hatte eine massive Statur, einen Wohlstandsbauch, der in diesen Zeiten unüblich war, und eine gebeugte Haltung, die ihn noch wuchtiger erschienen ließ.

Lisbeth war sich sicher, in ihm den SED-Genossen Heinz Ebert zu erkennen. Er hatte sich in der neu gegründeten Republik weniger durch Klugheit, als durch Klüngelei und Rücksichtslosigkeit einen wichtigen Platz im Rat des Kreises erobert. Auch der andere Mann auf der Brücke kam ihr bekannt vor, sie konnte ihn jedoch nicht recht zuordnen. Er war groß und kräftig und trug eine rötliche Wollmütze auf dem Kopf, zumindest glaubte sie, das in der Dämmerung und aus dieser Entfernung erkennen zu können. Sie beobachtete, wie die beiden immer wilder gestikulierten, meinte sogar zu erkennen, dass der eine den anderen etwas schubste. Doch plötzlich schienen sie sich einig, gingen aufeinander zu und schüttelten sich gar die Hände. Ebert legte dem Unbekannten den Arm um die Schultern.

Plötzlich sah der Mützenträger auf, direkt in Lisbeths Richtung. Sie erschrak. Wenn sie ihn sehen konnte, konnte er sie von der Brücke aus dann ebenfalls sehen?

Instinktiv begann Lisbeth zu rennen. Sie hetzte den Strand hinauf und quer durch die Dünen. Das Gras peitschte gegen ihre nackten Beine. Mit letzter Kraft erreichte sie die Strandpromenade. Nach Luft japsend überquerte sie die Dünenstraße und lehnte sich auf der anderen Seite gegen einen Gartenzaun. Die große Villa dahinter lag im Dunkeln. Sie versuchte, ihre Lungen mit Luft zu füllen. Doch etwas in ihr sperrte sich dagegen. Ihre Kehle fühlte sich wie ein schmales Nadelöhr an, durch das sie den bitternötigen Sauerstoff nicht hindurchpressen konnte. Sie schloss die Augen, versuchte sich zu beruhigen. Einzuatmen und auszuatmen. Ganz langsam bekam sie die Kontrolle über ihren Körper zurück. Als sie wieder atmen konnte, lief sie den befestigten Weg weiter. Am Eingang zur Villa Ostseeperle ging es ihr wieder besser. Sie öffnete die Tür und betrat die Diele. Genau in diesem Moment kam ihre Mutter aus der Küche und warf ihr einen mahnenden Blick zu. Lisbeth lächelte entschuldigend, als wäre nichts gewesen.

Grete – 1952

GRETE

1952

Grete kramte in der Schublade. »Wo habe ich nur …?«, sprach sie leise zu sich selbst. Die Tür zu ihrem Schlafzimmer war angelehnt. Nur ein Bett und zwei Kommoden standen in ihrem eigenen kleinen Rückzugsort hier in der Villa, mehr brauchte sie nicht. Ihre Töchter waren unten, Henni saß im Arbeitszimmer hinter dem Empfang in der Diele und prüfte die eingegangenen Reservierungsanfragen, die sie später noch gemeinsam durchgehen würden. Lisbeth polierte die Vitrinen im Salon. Das hoffte sie jedenfalls. Bei ihrer jüngsten Tochter war sie sich nie sicher, ob sie tatsächlich das machte, was sie ihr auftrug. Dennoch konnte sie Lisbeth nie böse sein, musste sie doch immer an das kleine, zerbrechliche Mädchen denken.

Mit fünf Jahren hatte Lisbeth eine schwere Lungenentzündung gehabt. Wochenlang hatte Grete an ihrem Bett gesessen, gehofft und gebangt, dass der Tod sich noch einmal gnädig zeigen würde. Ihre Gebete wurden erhört, doch Lisbeths Körper war seitdem geschwächt. Immer öfter litt sie unter Atemnot. Der Arzt hatte Grete damals mitgeteilt, dass ihre kleine Tochter unter Asthma litt, einer Krankheit, gegen die es kein probates Mittel gab.

Nie würde sie vergessen, wie sie nächtelang an ihrem Bett gesessen hatte, ihre Brust in heiße Wickel mit schwarzem Senfmehl einschlug, ihre kleinen Hände hielt und ihr gut zuredete, damit sie sich beruhigte und ihre Lungen nicht noch mehr verkrampften.

Oder wie ihr kleines Mädchen während der Bombenangriffe auf die Usedomer Marinestützpunkte im Schutzkeller auf ihrem Schoß gesessen hatte, vor Angst zusammengekrümmt und nach Luft ringend. Grete hatte mit der Zeit gelernt, ihre eigenen Gefühle vor ihren Kindern zu verbergen. Ihre Furcht, dass jeder Atemzug ihrer Jüngsten der letzte sein könnte. Sie musste stark für sie sein. Nun war Lisbeth fünfzehn und hatte gelernt, mit ihrer Krankheit zu leben. Dafür war Grete mehr als dankbar.

Endlich fand sie den blauen Seidenschal und band ihn sich um den Hals. Auf der Kommode stand ihr Schmuckkästchen, das nicht mehr als ein Paar Perlenohrringe und ein schmales Goldkettchen mit einem Anker als Anhänger enthielt. Daneben lag eine alte Taschenuhr. Grete nahm sie in die Hand, strich über das schwere Silber. Auf der Innenseite des Gehäuses stand in verschnörkelten Buchstaben:

In Liebe, deine G.

Sie blickte auf das Ziffernblatt, der Sekundenzeiger rannte. Sie war schon spät dran. Grete klappte die Herrenuhr zu, steckte sie in ihre Manteltasche und verließ das Zimmer. Als sie die Diele betrat, sah sie Henni durch die offene Tür des Arbeitszimmers. Sie saß am Sekretär und schrieb einen Brief.

»Gehst du wieder spazieren?«, fragte sie, als sie aufsah und ihre Mutter erblickte.

Grete nickte »In einer Stunde bin ich wieder da.«

»Ist gut.« Henni beugte sich wieder über ihren Brief. Der Füllfederhalter kratzte auf dem Papier. Grete blieb einen Moment stehen, wandte sich dann noch einmal Henni zu. »Hab bitte ein Auge auf Lisbeth. Sie schien mir gestern Abend etwas angeschlagen«, sagte sie nach einem kurzen Zögern.

Henni nickte. »Natürlich!«

Grete sah ihre älteste Tochter dankbar an. Henni hatte schon früh erwachsen werden und lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur wegen der Krankheit ihrer kleineren Schwester. Der Krieg hatte ihre Kindheit auf dem Gewissen, wie bei vielen anderen ihrer Generation. Grete lächelte ihre Tochter an. »Wenn ich dich nicht hätte, Henni!«

Sie schenkte ihr ein Lächeln zurück und vertiefte sich sogleich wieder in ihre Schreibarbeit.

Als Grete aus der Haustür und auf die Strandpromenade trat, atmete sie kurz tief durch, bevor sie sich festen Schrittes auf den Weg machte.

Der breite Spazierweg schlängelte sich an der Dünenstraße entlang. Zu ihrer Rechten rauschte das Meer unaufhörlich, zu ihrer Linken reihten sich die mondänen Seebadvillen aneinander. Kein Haus glich dem anderen. Säulengerahmte Eingangsportale, Dreiecksgiebel mit verspielten Holzornamenten, niedliche Spitztürmchen und Erker, Balkone mit Zierbalustraden und Stuck soweit das Auge reichte. Die prächtigen Villen ließen die Herzen architektonischer Feingeister höherschlagen. Die meisten Villen waren während der letzten Jahrhundertwende erbaut worden. Vornehmlich war es die Berliner Schickeria gewesen, die sich hier und in den anderen Kaiserbädern Usedoms ein Kleinod der Herrlichkeit errichtet hatte, Residenzen für die Sommertage. Die Kosten hatten dabei für sie keine Rolle gespielt. Man wollte zeigen, was der Geldbeutel hergab. Je luxuriöser, desto besser. Mit der Wirtschaftskrise und den Weltkriegen hatte die Prunksucht geendet. Nach Kriegsende, nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee, suchten Geflüchtete und Vertriebene Unterschlupf in den herrschaftlichen Häusern. Mancher Eigentümer war aus den unterschiedlichsten Gründen nicht zurückgekehrt.

Grete wusste nichts Genaues und wollte nicht jedem Gerücht, das sich auf der Insel verbreitete, Glauben schenken. Doch sicher machte auch das Schicksal um die feinen Leute keinen Bogen. Unter den Eigentümern waren jüdische Familien. Außerdem wusste sie, dass einige, zumeist große Anwesen, mit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik zwangsenteignet worden waren. Deren Besitzer waren dann vor der sozialistischen Arbeiterwut in den Westen geflohen.

So bröckelte jetzt der weiße Putz von den Fassaden der Seebadvillen, das Holz wurde morsch, die glanzvollen Zeiten waren endgültig vorbei.

Grete versuchte, ihre kleine Villa am Ende der Ahlbecker Promenade so gut es ging in Schuss zu halten. Gustav hatte sie einige Jahre vor dem Krieg beim Skat mit einem preußischen Geschäftsmann gewonnen, der das Glücksspiel geliebt und den Scharfsinn ihres Mannes unterschätzt hatte. Gustav war unheimlich stolz gewesen, als sie ihre ersten Gäste beherbergt hatten. Damals hatten sie noch nicht geahnt, dass sie die Pension schon bald wieder schließen und Gustav in den Krieg ziehen würde.

Als Grete an der großen alten Standuhr auf dem Vorplatz der Seebrücke vorbeiging, blieb ihr Blick am Ziffernblatt hängen. Noch ein paar Minuten, Grete lief schneller. Sie bog ab und folgte der Pflasterstraße ortseinwärts. Abseits der Strandpromenade waren die Häuser kleiner, aber nicht minder ansehnlich. Einige untere Etagen beherbergten kleine Läden. Die großen Schaufenster offenbarten jedoch, was sich im Inneren seit Jahren abspielte.

Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs waren knapp, die Auswahl beschränkt. Die Wirtschaft, die im Westen des Landes langsam im Aufschwung war, hielt hier noch Winterschlaf. Und es war fraglich, ob sie jemals erwachen würde.

Auf der Treppe des Kulturhauses wischte Irene Ebert mit einem Scheuerlappen den Schmutz der letzten Nacht zusammen. Das Plakat im Schaukasten, das die gestrige Tanzveranstaltung bewarb, war eingerissen. Es musste wohl wieder wild zugegangen sein. Grete war froh, dass ihre Töchter nicht auf die Idee kamen, an so einem zweifelhaften Vergnügen teilnehmen zu wollen.

Sie hob ihre Hand und grüßte Irene freundlich. Sie trug ein Kopftuch, das sie um Jahre älter aussehen ließ. Dabei waren sie gleich alt, hatten beide ihre erste Stelle in einem Gasthof damals im selben Sommer angefangen. Den SED-Genossen Heinz Ebert, der im Ort einen zwieträchtigen Ruf genoss, hatte Irene erst nach dem Krieg geheiratet.

Offensichtlich waren die Strapazen des Krieges auch an ihr nicht spurlos vorbeigegangen.

Irene sah auf, doch statt ihrer alten Kollegin und Freundin zurückzuwinken, warf sie den dreckigen Lappen in den Eimer und wrang ihn anschließend aus. Straßengraues Wasser tropfte von ihren Händen, als sie den Lappen wieder um den Schrubber wickelte.

In diesem Moment trat ihr Mann hinter ihr aus der Tür des Kulturhauses. Auf der obersten Treppenstufe, die seine Frau gerade gewischt hatte, blieb er stehen und entzündete seine Pfeife. Tabak war rar in diesen Tagen, doch er hatte stets genug des begehrten Krauts. Als er Grete sah, hob er seine Hand zum Gruß. In seinem Blick lag etwas Süffisantes, das sie nicht ausstehen konnte. Doch sie grüßte zurück, wie es sich gehörte.

»Wir sind letztens an deinem Haus vorbeispaziert!«, rief er zu ihr hinüber, die Pfeife in seinem Mundwinkel. »Wirklich entzückend, was du daraus wieder gemacht hast. So ganz ohne deinen Mann.«

Grete nickte, wenn auch widerwillig.

»Ein Jammer, dass du deine Fremdenzimmer nicht denen anbietest, die eine Erholung wirklich verdient haben«, fügte er mit einem dräuenden Unterton hinzu, den Grete nicht recht einordnen konnte.

Doch sie versuchte, sich nicht einschüchtern zu lassen. Sie war es gewohnt, von einigen Leuten im Ort angefeindet zu werden. Sie würde den sozialistischen Aufbau behindern, warfen ihr die SED-Treuen vor. Denn sie weigerte sich, dem FDGB, dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, ihre Fremdenzimmer zu überlassen. Deshalb beschimpften sie sie als Strandbourgeoise. Aber darüber konnte Grete nur schmunzeln, war sie doch alles andere als wohlhabend. Die Einnahmen aus der Pension waren alles, was ihr und ihren Töchtern zum Leben blieb.

Grete ging auf die Worte des ranghohen Genossen lieber nicht ein. »Ich muss dann auch. Einen schönen Tag noch!«, rief sie dem Ehepaar Ebert also nur zu und ging eiligen Schrittes weiter. Irene schien das recht zu sein, nur Heinz gluckste noch abfällig hinter ihrem Rücken.

Endlich erreichte Grete den Bahnhof. Sie ging an dem roten Backsteingebäude vorbei und stellte sich auf den Bahnsteig, der wie leergefegt war. Nur vereinzelt standen ein paar Menschen, ohne Gepäck, und warteten. Einmal am Tag hielt hier der Zug, der sich vom Festland aus über die Insel schlängelte.

Schon von Weitem sah Grete den Dampf der Lokomotive aufsteigen und ein beißender Geruch setzte sich in ihrer Nase fest. Wenig später hörte sie das erste Quietschen der Bremsen, das beinahe ohrenbetäubend wurde, als der Zug neben ihr zum Stehen kam. Einige der massiven Eisentüren wurden von innen geöffnet und die Fahrgäste stiegen aus. Viele von ihnen trugen einen schweren Koffer in der Hand und ein leicht beschwingtes Lächeln auf den Lippen. Sie waren nach Ahlbeck gekommen, um Urlaub zu machen. Von den Wartenden wurden sie förmlich mit einem Handschlag begrüßt oder freudig in die Arme geschlossen. Auf jeden Fall war jeder froh, nun endlich angekommen zu sein.

Grete stellte sich auf ihre Zehenspitzen, hoffte sie doch, ein bekanntes und schmerzlich vermisstes Gesicht in der Menge zu entdecken. Der Mann dort mit der Schiebermütze, der aus dem hinteren Waggon ausstieg. War er das? Oder vielleicht der ausgemergelte Mantelträger, der sich suchend umsah? Würde sie ihn überhaupt erkennen? Ihren Gustav. Nach all den Jahren? Grete war sich nicht sicher.

Sie hatte ihren Ehemann das letzte Mal während des Krieges gesehen, als er auf Heimaturlaub zu Hause gewesen war. Die Mädchen hatten bei einer Nachbarin übernachtet, damit sie etwas Zeit für sich hatten. Auch die Flüchtlinge, die sie aufgenommen hatten, waren außer Haus gewesen. Sie hatten sich auf einer dünnen Strohmatratze in der Waschküche geliebt und waren danach lange engumschlungen liegen geblieben. Grete erinnerte sich noch, dass er nach Schweiß und Erde gerochen hatte, obwohl er gleich nach seiner Ankunft ein Bad in der großen Zinkwanne genommen hatte. Doch der Krieg an der Front ließ sich nicht so leicht abwaschen.

Mehr als acht Jahre waren seitdem vergangen. Es hieß, dass er nach der Kapitulation den Franzosen in die Hände gefallen und in Kriegsgefangenschaft gekommen war. Sicher wusste sie es nicht, seine Spur hatte sich mit der Teilung Deutschlands verloren.

Grete versuchte, sich ihren Ehemann älter vorzustellen. Bestimmt hatte er abgenommen, war dünner, vielleicht bleich und krank, trug einen Vollbart oder etwa die Haare etwas länger.

Der Bahnsteig lichtete sich langsam, während die neuen Gäste sich von ihren Gastgebern in ihre Unterkünfte begleiten ließen. Grete sah sich immer noch suchend um. Wenn ihr Mann noch lebte, woran sie keine Minute zweifelte, dann würde er mit diesem Zug genau hier ankommen. Hier auf seiner geliebten Insel, die seine Heimat war.

Der Schaffner schloss die Türen, die Lokomotive setzte sich laut pfeifend in Bewegung und zog die leeren Waggons ratternd weiter.