16,99 €

Mehr erfahren.

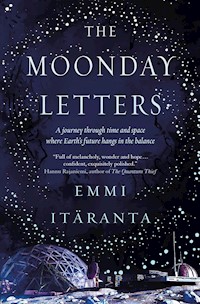

- Herausgeber: Arctis Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Eliana ist eine pflichtbewusste Weberin im prestigeträchtigen Haus der Spinnweben. Sie kann lesen und schreiben und sie kann träumen, eine Fähigkeit, die der "Rat" der Inselstadt strengstens untersagt. Niemand spricht über die Träumer, die in der Gesellschaft geächtet werden. Eines Tages wird ein junges Mädchen bewusstlos aufgefunden. Der einzige Hinweis auf ihre Identität ist ein Wort, das auf ihre Handfläche tätowiert wurde: Eliana. Als Eliana sich dem Geheimnis des Mädchens nähert, beginnt das Lügengebäude der Obrigkeit zu bröckeln.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 449

Veröffentlichungsjahr: 2017

Sammlungen

Ähnliche

Emmi Itäranta

Die Stadt der verbotenen Träume

Roman

Aus dem Finnischen von Gabriele Schrey-Vasara

Kapitel 1

Ich träume immer noch von der Insel.

Manchmal nähere ich mich ihr über das Wasser, meist aber aus der Luft, wie ein Vogel, mit starkem Wind unter meinen Flügeln. Am Traumhorizont erheben sich in den Farben des Regenbogens die Ufer und in ihrem schweigenden Umkreis die Gebäude: die am Rand der Kanäle gewachsenen Häuser, die Werkstätten der Tintenmeister, die Tavernen mit ihren flachen Dächern. Hinter hohen Mauern blickt das Haus der Worte nach innen. Labyrinthisch verflochtene Fäden führen vom Haus der Spinnweben in alle Richtungen, und die Luftgondeln hängen reglos an den Drahtseilen, tote Gewichte über den Straßen.

Inmitten der Insel steht der Turm, glatt und uneinsehbar. An seiner Spitze glüht die steinerne Sonne in grauem Licht, breitet ihre spitzen Strahlenfinger aus. In den Fenstern flimmern Feuer wie Fischschuppen. Rundherum nur Meer, und die Luft trägt mich nicht weiter. Ich steuere den Turm an.

Als ich näher komme, erlöschen die Lichter in den Fenstern, und ich erkenne, dass sie nur Widerspiegelungen waren. Der Turm ist leer und unbewohnt, die ganze Insel nur eine Hülle, bereit, zermahlen zu werden wie eine auf den Sand gespülte, von der Zeit ausgehöhlte Muschel.

Ich erkenne noch etwas anderes.

Die Luft, in der ich schwebe, ist keine Luft, sondern Wasser, die Landschaft vor mir der Meeresgrund, tief wie die Erinnerung und wie vor langer Zeit begrabene Dinge.

Dennoch atme ich, mühelos. Und lebe.

An die Ufer der Insel wird bisweilen Bernstein angespült, der gesammelt und auf Schiffen über das Meer gebracht wurde. Als Kind schaute ich einmal einem Goldschmied zu, der am Rand des Marktplatzes Bernstein schliff. Es war wie ein Zauber, wie eine der uralten Geschichten, in denen Magier aus purem Nebel Garn spinnen oder Tiere zum Sprechen bringen. Ein süßlicher Geruch entstieg dem Bernstein, von Zeit zu Zeit tauchte der Goldschmied seinen Schleifstein ins Wasser, und in seinen Händen wurde die trübe Oberfläche glatt und glasklar. Er reichte mir den orangegelben Klumpen, in dessen Innerem ich ein erstarrtes Insekt erblickte, eine Libelle, winziger als der Nagel an meinem kleinen Finger. Es war so leicht, sich ihre Glieder, die Flügel, die Fühler in Bewegung vorzustellen, dass ich glaubte, sie sei lebendig und bereit aufzufliegen, wenn nur die harte Hülle aufgebrochen würde.

Später lernte ich, dass man im Bernstein gefangene Wesen nicht befreien kann. Sie sind Abbilder der Vergangenheit, aus der Zeit gefallen, und nur so können sie existieren. Wenn ich das Vergangene vor meinen Augen passieren lasse, denke ich an die Libelle. Ich denke an die durchscheinende Klarheit, die sie schützt und verzerrt. Ihre Flügel vibrieren nicht, nie bewegt sie ihre Fühler. Dennoch, wenn das Licht den Stein aus einer anderen Richtung durchdringt, scheint sich die Libelle zu verwandeln. Und in die vor langer Zeit erstarrte Haltung ist bereits eingeschrieben, was später kommen wird.

So wächst auch in meiner Vergangenheit dieses Gegenwärtige schon in jener ersten Nacht, als ich sie sehe.

Sie liegt mit dem Gesicht nach unten auf den glatten Steinplatten, und es dauert eine Weile, ehe ich begreife, dass sie nicht tot ist.

Nicht überall ist Blut, doch es ist viel. Das Mädchen liegt reglos da, so wie die, die nicht mehr atmen. Unter ihrem Kopf breitet sich eine rot glänzende Lache aus, ihre Haarspitzen schwimmen darin. Ich sehe einen rostfarbenen Streifen an ihrem Rocksaum und stelle mir den Rest vor: die klebrige Spur, die sich vorn über ihre Kleidung zieht, so warm wie ihr Mund, bis die Luft sie abkühlt. Der Gedanke an den Schmerz hinter dem Blut wühlt mich auf. Ich schiebe ihn fort, dahin, wo ich alles einzusperren pflege, was ich nicht zeigen kann.

Wir sind noch nicht viele. Als die anderen beiseiterücken, um mir Platz zu machen, legen sich ihre Leuchtglasglocken schräg und schweben im Halbdunkel, ihr blasses Licht fällt auf die Falten in ihren Handflächen, auf die Korallenamulette an ihrem Hals. Auf ihren Gesichtern oberhalb der Hände liegt Furcht oder Neugier, ich vermag nicht zu sagen, was. Vielleicht beides. Sie alle sind jünger als ich, zumeist Weberinnen im ersten und zweiten Jahr. Ich muss an weiche Seetiere denken, die davongleiten, wenn etwas Größeres ihnen zu nahe kommt.

»Ist jemand Alva holen gegangen?«, frage ich.

Niemand sagt etwas. Ich suche unter den Gesichtern wenigstens eines, das ich mit einem Namen verbinden könnte, entdecke aber kein einziges. Ich knie mich neben das auf der Erde liegende Mädchen und fasse nach ihrer Hand. Sie ist vom Blut ganz nass, so wie meine jetzt auch. Das kümmert mich nicht; ich werde sie später waschen. Ich sehe jeden Monat Blut. Nicht nur mein eigenes, sondern auch das der anderen. Wenn Hunderte Frauen im selben Haus wohnen, blutet immer eine. Hier gibt es keine Geburten, jedenfalls nicht oft, doch andere Blutungen sieht man zur Genüge.

Die Haut des Mädchens fühlt sich kalt an, der Arm schlaff und schwer. Ich weiß, dass ich sie nicht berühren dürfte, bevor die Heilerin eintrifft.

»Geht Alva holen«, sage ich.

Ein sich leicht verlagerndes unruhiges Bündel Stille. Niemand macht den ersten Schritt.

Unvermutet bewegt sich das Mädchen unter meiner Hand. Sie dreht sich auf die Seite, hebt den Kopf und spuckt Blut und seltsam geformte Laute aus. Leuchtend rote Tropfen fallen auf meine Jacke. Sie bilden ein Muster, wie der Blutkorallenschmuck auf dem Umhang eines reichen Mannes.

»Geht«, befehle ich. »Sofort!«

Eine Weberin im zweiten Jahr dreht sich um und läuft zur anderen Seite des von steinernen Gebäuden umgrenzten Platzes. Die Zeit scheint stillzustehen, das Geflüster ringsumher ein rauschendes Meer. Das Handgelenk zwischen meinen Fingern ist schmal und sehnig. Von den Schlafsälen und Kammern her treiben weitere blassblaue Leuchtglocken durch die Dunkelheit auf uns zu, dahinter Hände und Gesichter. Einige Weberinnen machen in der Mitte des Platzes halt, um ihr Leuchtglas an dem Tangbecken aufzufüllen, dessen schimmernde Oberfläche bebt und sich wieder glättet. Bestimmt sind alle schon aufgewacht. Schließlich sehe ich eine Frau in Weiß den Platz überqueren. Sie trägt eine Bahre unter dem Arm. Ihr folgt eine hochgewachsene Gestalt, in der ich die Oberweberin erkenne. Licht schwappt auf die Steine, setzt sich in die Falten der Schlafgewänder, Haare und Gliedmaßen. Alva und die Oberweberin befehlen allen, beiseitezutreten. Dann stellen sie die Tragbahre ab.

»Du kannst ihre Hand loslassen«, sagt Alva.

Ich lasse los, stehe auf, ziehe mich in den Kreis der Umstehenden zurück und schaue zu, als Alva und die Oberweberin das Mädchen auf die Bahre legen und zur Krankenstube tragen.

Irgendwo läuten die Glocken der Stadt und verkünden Hochflut.

In manchen Flutnächten schaue ich vom Hügel hinab auf die Stadt. Ich beobachte das Wasser, das hoch und unaufhaltsam steigt, durch die Höfe strömt, die Stühle und Tische davonträgt, welche die Menschen vergeblich zu schwachen, trügerischen Brücken aufgestapelt haben. Nie jedoch erreicht das Meer das Haus der Spinnweben. Die Weberinnen drehen sich in ihren Betten auf die andere Seite, wenn die Glocken läuten, und verschwenden kaum einen Gedanken an das Ganze.

Diese Nacht ist anders. Der Schlaf im Haus ist leicht, denn auf den Steinen des Platzes trocknet fremdes Blut. Der Sand rieselt langsam durch die Stundengläser. Nach und nach verstummen das Hüsteln, die Schritte und die heimlich gewechselten Worte. Jedes Mal, wenn meine Augen sich schließen, sehe ich das Mädchen vor mir. Obwohl ich weiß, dass der Angreifer weit weg sein muss, ist jeder Schatten an der Wand dunkler als gewöhnlich.

Ich ziehe die Tür des letzten Schlafsaals auf meiner Wachrunde hinter mir zu. Mein Bruder sagt, ich müsse mehr schlafen, doch das Wachen hat seine Vorteile. Die Flure im Haus sind lang, und jemand muss sie Nacht für Nacht abschreiten, in jeden Schlafsaal blicken, an jeder Kammertür lauschen. So lautet der Befehl des Rates und deshalb auch jener der Oberweberin. Es handelt sich nicht um eine Vorsichtsmaßnahme gegen solche, die von außen in das Haus der Spinnweben eindringen wollen. Wir alle haben aus den Tavernen die Trinklieder über die leichtfertigen, feuchten Weberinnen gehört, doch das sind nur Worte. Um in das Haus zu gelangen, müsste man auf den steilsten Hügel der Stadt klettern und unbemerkt einen Weg durch das Labyrinth des Wandgewebes finden, und die Gefahr, bestraft zu werden, ist groß. Nein: Die Nachtwache soll ein Auge auf diejenigen haben, die bereits innerhalb der Wände des Hauses wohnen.

Die Lichtketten der Leuchtglasröhren werfen kalte Funken auf die Flure, enthüllen die Unebenheiten des abgetretenen Steins. Die Strömung in den Kanälen ist stark, sie treibt reißendes Wasser durch die Röhren, das den Tang hell leuchten lässt. Ein Luftzug streicht an mir vorbei, als wäre irgendwo eine Tür geöffnet worden, doch niemand ist zu sehen. Ich könnte in meine Kammer zurückkehren. Ich könnte schlafen. Oder im verblassenden Schein des Leuchtglases wachen, auf den Morgen warten.

Ich drehe mich um und gehe hinaus.

Ich mag den Luftgondelhafen, denn von dort aus ist der Turm nicht zu sehen: Seine dunkle, hohe Gestalt ist hinter der Mauer und den Gebäuden des Hauses der Spinnweben verborgen. So kann ich mir eine Zeit lang vorstellen, ich sei vor den Blicken des Rates sicher. Zu dieser Stunde, wenn die Drahtseile noch nicht klirren, mag ich den Hafen am liebsten. Die Gondeln sind reglos, ihr Gewicht hängt in der Luft oder ruht auf dem Kai oder schwimmt auf dem Wasser der Kanäle. Das Tor öffnet sich lautlos. Das Schmiedeeisen fühlt sich kalt an, und die Feuchtigkeit, die sich auf ihm gesammelt hat, legt sich auf meine Hand. Das Stahlseil der Luftroute verschwindet hinter einem Steilhang, der am steinernen Landeplatz des Hafens beginnt, darunter erstreckt sich die Stadt. Ich gehe über die steinerne Fläche bis an den Rand. Es geht steil hinab, wie auf einer zerbrochenen Brücke. Weit unten zerschneiden die scharfen Kanten des Kanals des Halben Weges das Innere der Insel und begrenzen das Wasser, das stets dunkel fließt, selbst im hellsten Licht des Sommers.

Der Himmel nimmt allmählich die Farbe von Rauch und Rosen an. Das erste Licht heftet sich schon an Dächer und Fenster, lässt den Glashain in der Ferne glitzern. Die Flut ist endlich zum Stillstand gekommen, und unten in der Stadt ruht das Wasser auf den Straßen und Plätzen. Seine Oberfläche ist unversehrt und glatt im windstillen Tagesanbruch: ein seltsamer Spiegel, wie eine dunkle Glasplatte, unter der das Schattenbild der Stadt eingeschlossen ist.

Meine Augen sind schwer und brennen. Ich könnte bis zum Morgengong noch eine Stunde schlafen, wenn ich jetzt in meine Kammer zurückkehrte. Nur für die kurze Zeit. Es wäre sicher genug.

Ich bleibe.

Hinter mir knarrt das Tor. Ich drehe mich um.

»Das Tor sollte verschlossen sein«, sagt die Oberweberin.

»Es war offen, als ich kam.«

»Ich mache dir keine Vorwürfe«, sagt sie. »Was ist dort passiert?«

Sie zeigt auf einen Streifen Meer am Horizont, nördlich des Glashains. Ich hatte nichts bemerkt, denn es handelt sich nicht um etwas, was einem sofort auffällt.

»Die Luftfernstraße«, sage ich.

Der Nordteil der Insel wird von den Luftgondelrouten beherrscht: Die leichten Fahrzeuge pendeln in einem komplizierten Netz in alle Richtungen und auf vielen Ebenen, die Drahtseile verlaufen kreuz und quer zwischen den Handelshäfen im Westen und den Werkstätten der Tintenmeister im Nordwesten. Doch die Silhouette über den Dächern der Stadt hat sich verändert.

»Die größten Trossen sind weggebrochen«, sagt die Oberweberin. »Sicher hat es ein Unglück gegeben.«

»Die Flut?«

»Vielleicht.«

Im Allgemeinen tangiert die Flut die Luftrouten nicht. Aber wenn einer der Stützpfeiler umgestürzt ist, kann dadurch das ganze Netz beeinträchtigt werden.

»Wir werden sicher verständigt, sobald der Wassertelegraf wieder funktioniert«, sagt die Oberweberin. Sie wendet mir ihr Gesicht zu. Es hat die Farbe von dunklem Holz. »Aber deshalb habe ich dich nicht gesucht.« Sie macht eine Pause. »Alva möchte uns beide sprechen.«

»Alva?« Die Bitte überrascht mich. »Hat sie gesagt, warum?«

»Sie meint, wir sollten die Patientin besuchen. Sie möchte uns etwas zeigen.«

Der Gedanke, das Mädchen wiederzusehen, ist wie ein kalter Stein in meinem Inneren.

»Ich hatte gehofft, vor dem Frühstück noch etwas schlafen zu können«, wende ich ein.

Im zunehmenden Tageslicht ist der Blick der Oberweberin tief und gedankenschwer.

»Komm«, sagt sie.

Wenn die Hausälteste im Haus der Spinnweben so spricht, gehorcht man ihr.

Als Erstes nehme ich die Hitze wahr, die mir an der Tür entgegenschlägt. Dann den Strauß der Düfte. Im Haus der Spinnweben ist die Krankenstube der einzige Raum außer der Küche, in dem echtes Feuer gemacht werden darf. Selbst die Wäsche wird meist mit kaltem Wasser gewaschen. Alva steht am Herd und stopft Holz in dessen funkensprühenden Metallschlund. Auf dem Herd dampft ein Topf mit Wasser und daneben ein zweiter, in dem daumenbreit eine dunkle Flüssigkeit steht. Ich atme ein, erkenne Lakritz und Lavendel, Hopfen und Passionsblume. Der Rest verschwimmt zu einer Mischung fremder Gerüche. Auf dem Tisch, neben Waagschalen, Mörsern und Kräutersäckchen, entdecke ich Nadeln, die in gerader Reihe zum Abkühlen auf einem Metalltablett liegen.

Alva schließt die Ofenklappe und wischt sich die Hände sorgfältig an einem dampfenden Handtuch ab.

»Wir brauchen eine Gondel«, sagt sie. »Wir können sie nicht hierbehalten.«

»Ich rufe eine Gondel, die sie ins Krankenviertel bringt, sobald es möglich ist«, antwortet die Oberweberin. »Die Telegrafenrohre sind überflutet.«

»Schon wieder?« Alva nimmt ein Einmachglas aus dem hohen Regal hinter dem Tisch. Ich sehe Dutzende von tränenförmigen, bebenden Flügeln, die Bewegung haarfeiner Beine und etwas Rundes, Schwarzes, Klares. Augen, die mich anstarren.

»Es bleibt uns nur zu warten«, erwidert die Oberweberin.

Alva dreht sich zu uns um, das Glas in der Hand.

»Sie ist wach«, sagt sie. »Aber sie kann nicht sprechen.«

»Warum nicht?«, frage ich.

»Am besten, ihr geht jetzt zu ihr«, meint Alva. »Sie braucht auf jeden Fall eine neue Gesangsmeduse.«

Alva durchquert den Raum und bleibt vor dem Medusenbecken stehen. Es ist wandbreit und steht auf massiven Beinen aus Stein; das glatte, längliche Glasbecken ist an den Rändern gerundet, und obenauf liegt ein Deckel mit einer schmalen Öffnung an einem Ende. Die Gesangsmedusen schweben ohne Eile durch das Wasser, die durchsichtigen Schwimmglocken blassgrün und blau, schwerelos in ihrem Wasseruniversum. Alva schraubt das Glas auf, dreht es um und hält es über die Öffnung. Die Flügel und Gliedmaßen und Augen bewegen sich, zuerst im Glas und dann einen Moment lang in der Luft, als sie das Glas schüttelt.

Die Medusen strecken ihre dünnen Tentakel nach den ins Wasser regnenden Insekten aus, schließen ihre runden, trüben Glocken um den schwarzgrünen Glanz der Käfer und Fliegen. Alva lässt das letzte klebrige Insekt in das Becken fallen. Dann taucht sie das Glas hinein, füllt es mit ein wenig Wasser. Sie nimmt einen Kescher vom Haken an der Wand und schiebt ihn in das Becken. Der Medusenschwarm teilt sich und weicht zurück, die Tentakel wehen wie abgerissene Fäden im Wind, doch Alva hat bereits ein Tier gefangen. Es ist klein und glatt und blaugrün und scheint zu schrumpfen, seine Farbe und Zartheit zu verlieren, sobald es aus dem Wasser gehoben wird.

Alva lässt die Meduse in das Glas gleiten, wo sie sich wieder öffnet wie eine Blüte, doch nun, in Gefangenschaft, ganz ohne Freude. Vor unseren Augen beginnt sie sich zu öffnen und zu schließen, zu öffnen und zu schließen, und wie ein Echo ahmt der Schwarm im Becken die Bewegung nach. Ein tiefes, zartes Summen durchläuft das Wasser, bricht sich an den Glaswänden, steigt zur Decke auf, bis es in unseren Knochen nachzuklingen scheint.

Alva hängt den Kescher an seinen Haken. Das herabtropfende Wasser zeichnet einen dunklen Streifen an die Wand. Sie lüpft den Vorhang, der den breiten Durchgang zum Hinterzimmer verdeckt, und geht hinein. Die Oberweberin und ich folgen ihr. Langsam versiegt das Summen hinter uns und weicht einer Stille, die so dicht ist wie Trauer oder ein unausgesprochenes Lebewohl.

Im Zimmer stehen nur sechs Betten, und trotz der schwachen Beleuchtung sehe ich, dass fünf davon leer sind. Im letzten Bett an der Rückwand liegt eine schmale, reglose Gestalt. Unter der groben Wolldecke, die über sie gebreitet ist, erkenne ich ihre Formen: die langen Glieder, die Weichheit, die ihre kantigen Knochen schützt. Von dem eisernen Ofen steigt Wärme auf und legt sich über die Haut an meinem Hals.

Unsere Schatten sind tief und unförmig, sie verweben sich an den Stellen, wo sich die dünnen Strahlen der Leuchtgläser kreuzen, umzingeln das Bett, dem wir uns nähern. An der Rückwand ist kein Licht. Dichte Vorhänge verdunkeln das Fenster.

An den Wänden hängen erloschene Leuchtglocken. Die Oberweberin nimmt eine von ihnen, schüttelt sie und stellt sie auf den Tisch neben dem Bett des Mädchens. In der Glocke erwacht ein bläuliches Licht. Es breitet sich langsam aus und fällt auf das Gesicht des Mädchens. Ich sehe, dass auf dem Tisch eine leere Tasse steht.

Das Mädchen ist ungefähr in meinem Alter, zwischen zwanzig und fünfundzwanzig. Ihre roten Haare sind immer noch mit trockenen rostbraunen Zotteln durchsetzt, aber sie trägt eine saubere Jacke. So kommt es mir jedenfalls zunächst vor, bis ich die kleinen roten Pünktchen am Revers sehe. Als hätte jemand versucht, das Bild ferner Sterne nachzuzeichnen, das funkelnde Netz der Welten, das den Himmel zusammenhält.

Das Mädchen setzt sich mühsam auf. Im Licht des Leuchtglases sind ihre Augen grau und voller Schatten, und ihre Haut ist sehr blass. Sie hat die Lippen so fest zusammengepresst, dass ihr Gesicht älter wirkt, eingefallen. Ich begreife, dass Alva ihr einen beruhigenden Kräutertrank eingeflößt hat. Unter der künstlichen Schläfrigkeit, die er auslöst, ist das Mädchen jedoch angespannt und messerscharf, wie ein in trübem Wasser liegender Dolch, der nur darauf wartet, die Haut, die auf ihn trifft, zu zerschneiden.

»Um dir helfen zu können«, sagt die Oberweberin, »müssen wir wissen, wer du bist.«

Das Mädchen nickt bedächtig.

»Sie stammt nicht von der Insel«, erklärt Alva.

Die Falten im Gesicht der Oberweberin treten schärfer hervor. Sie sieht Alva an.

»Warum hast du das nicht früher gesagt?«

»Ich wollte es euch zeigen«, antwortet Alva. »Darf ich?«

Das Mädchen schließt die Augen und schlägt sie wieder auf. Die Frage scheint Buchstabe für Buchstabe in ihr Bewusstsein zu dringen. Schließlich bewegt sie den Kopf langsam auf und ab. Ich weiß nicht, ob ihr das Nicken Schmerzen bereitet oder ob sie zu benommen ist, um schnelle Bewegungen zu machen.

Alva weist das Mädchen an, den Oberkörper zu drehen, das Gesicht von uns abzuwenden. Dann nimmt sie die Haare des Mädchens behutsam in die Hand und hebt sie an. Die Haut im Nacken ist blank: keine Spur von Tinte an der Stelle, wo sich die sonnenförmige Tätowierung befinden sollte, mit der alle auf der Insel Geborenen gekennzeichnet werden. Ich werfe einen Blick auf die Oberweberin und sehe Schatten über ihre Stirn ziehen. Auf der Insel gibt es nicht viele, die anderswo geboren sind. Seemänner und Kaufleute kommen und gehen, aber die meisten Inseleinwohner meiden den Kontakt mit ihnen.

»Darf ich deinen Arm sehen?«, fragt die Oberweberin das Mädchen.

Alva lässt die Haare des Mädchens los, und das Mädchen wendet uns das Gesicht wieder zu, bewegt sich weiterhin langsam wie unter Wasser. Sie nickt erneut.

»Ich habe schon nachgesehen«, sagt Alva. »Sie ist sicher in sehr jungen Jahren auf die Insel gekommen.«

Die Oberweberin rollt die Ärmel des Mädchens auf. Der eine Arm ist ebenfalls blank. Sie kommt also nicht aus den Häusern der Kunstfertigkeiten. Am anderen Arm hat sie eine Reihe kurzer schwarzer Striche, wie Wunden in der blassen Haut. Die Oberweberin zählt sie.

»Einundzwanzig«, sagt sie. Zwei weniger als bei mir.

Die Oberweberin lässt die Arme des Mädchens los. Das Mädchen lehnt sich gegen die Kissen.

»Bist du auf dem Festland geboren?«, fragt die Oberweberin.

Das Mädchen nickt.

»Stammen deine Eltern von der Insel?«

Nun zögert das Mädchen. Die Oberweberin seufzt. Vielleicht eine Mischehe. Mischehen sind selten, aber nicht unmöglich. Oder vielleicht kennt sie ihre Eltern nicht. Aber Findelkinder haben anstelle der Geburtstätowierung ein eigenes Zeichen, das bei dem Mädchen fehlt.

»Nun gut«, sagt die Oberweberin. »Darüber können wir später sprechen. Ich habe einen Stift und Papier mitgebracht.« Sie zieht ein schmales Notizbuch aus der Tasche. Der Einband ist aus verschlissenem, fleckigem Leder, die Seiten sind an den Rändern vergilbt. Sie legt dem Mädchen das Buch auf den Schoß und den Stift obenauf. »Wenn du lesen kannst«, sagt sie, »sei so gut und schreibe deinen Namen.«

Das Mädchen starrt auf die leere Seite. Wir warten. Nach einer langen Weile schüttelt sie den Kopf, langsam und qualvoll.

Niemand von uns ist überrascht. Die Kunst der Worte wird nur im Haus der Worte gelehrt, zu dem Frauen keinen Zutritt haben. Die meisten Frauen auf der Insel sind Analphabetinnen.

»Aus welchem Teil der Stadt bist du?«, macht die Oberweberin einen neuen Versuch. »Kannst du ihn für uns zeichnen?«

Das Gesicht des Mädchens verändert sich langsam wie die Schatten an der Wand. Schließlich zeichnet sie einen länglichen Brocken, der eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Fisch hat.

»Die Insel?«, fragt die Oberweberin.

Das Mädchen nickt. Ihre Hand zittert, als wäre der Stift zu schwer für ihre Finger. Sie zeichnet ein Kreuz in die Nordwestecke des Brockens.

»Die Tintenviertel?«, fragt die Oberweberin. Dort bin ich erst zwei Mal gewesen. Ich erinnere mich an schmale, mit schweren, starken Gerüchen gefüllte Straßen, an Kanäle, in denen seltsam gefärbtes Wasser floss, und an hohe, große Gebäude mit verdunkelten Fenstern. An Gondeln, die große Körbe mit Blutkorallen in die Mühlen der Farbfabriken brachten, und an die rote Farbe, die in gewaltigen Glasflaschen aus den Fabriken in die Häfen transportiert wurde.

Das Mädchen nickt wieder.

»Kannst du uns irgendetwas über den erzählen, der dich überfallen hat?«, fragt die Oberweberin.

Das Mädchen hebt zwei Finger.

»Du meinst, es waren zwei?«

Das Mädchen setzt zu einem Nicken an, doch der Schmerz zerschneidet ihr das Gesicht und unterbricht die Bewegung.

Die Oberweberin sieht aus, als wolle sie noch etwas hinzufügen, doch aus dem Mund des Mädchens fallen einige rote Tropfen auf die Seite des Notizbuchs. Ihnen folgt ein schmales Blutrinnsal. Alvas Gesicht ist angespannt. Sie schiebt die Oberweberin und mich beiseite. Die Meduse treibt immer noch in dem Glas, das sie in der Hand hält, reglos wie ein abgerissenes Blütenblatt.

»Mach ihn auf«, befiehlt Alva.

Erst jetzt verstehe ich, warum das Mädchen nicht sprechen kann. Ich erhasche nur einen kurzen Blick in den Mund, doch das genügt. Da, wo die Zunge sein sollte, ist eine dunkle, zerstörte Masse, eine immer noch offene, blutende Wunde. Ich muss den Blick kurz abwenden. Alva hält dem Mädchen ein Handtuch unter das Kinn, fischt die Meduse aus dem Glas und schiebt sie dem Mädchen in den Mund. Auf dem Gesicht des Mädchens breitet sich Erleichterung aus.

»Sie hat starke Schmerzen«, sagt Alva. »Sie braucht Ruhe. Aber es gibt noch etwas.«

Sie stellt das Einmachglas auf den Nachttisch und nimmt das Leuchtglas in die Hand. Dann sieht sie mich an.

»Bist du sicher, dass du sie nicht kennst?«

Die Frage ist absurd. Ich betrachte das Mädchen erneut, um mich zu vergewissern, obwohl das nicht nötig ist. Sie hat die Augen geschlossen, und ihr Atem geht immer gleichmäßiger. Ihre Muskeln zucken leicht. Die Augen öffnet sie nicht.

»Natürlich bin ich sicher«, sage ich.

Die Oberweberin starrt Alva an, dann mich, dann wieder Alva.

»Wie kommst du darauf?«, fragt sie.

Alva tritt dicht an das Mädchen heran. Das Mädchen reagiert nicht, als Alva ihre Hand ergreift und die zu einer lockeren Faust geballten Finger aufbiegt.

»Deshalb«, sagt Alva und dreht die Handfläche nach oben. Das Licht des Leuchtglases trifft darauf. Auf der Haut leuchten Zeichen auf. Sie bilden ein Wort, das ich sofort erkenne.

Eliana.

Mein Name.

Kapitel 2

Alva hält die schmale Hand des Mädchens, um die Wölbung der Handfläche treten die Knöchel deutlich hervor. Ich spüre, dass Alva und die Oberweberin mich beobachten, dass ihre Aufmerksamkeit sich wie ein Netz über mich legt. Doch ich kenne das schon und weiß, was zu tun ist. Ich kehre die Wahrnehmung um, als würde ich meinen Blick auf etwas in unmittelbarer Nähe fokussieren, und lasse den Hintergrund zu Dunst werden, in dem alle Grenzen verschwimmen. Ich betrachte die Buchstaben, als wären sie nur Umrisse und Farben in der Umgebung, den Rissen in den Hauswänden oder dem schwarzgrünen Tang in den Kanälen gleich.

Ich sehe die Oberweberin an und achte darauf, dass mein Gesicht nichts verrät.

»Was steht da?«, frage ich.

Die Oberweberin antwortet nicht sofort. Ihr Blick ist beharrlich, doch ich verziehe keine Miene.

»Hat dein Bruder dir nichts beigebracht?«, fragt sie.

»Das hat er nie für nötig gehalten«, antworte ich.

Die Oberweberin lässt mich nicht aus den Augen, als Alva sagt: »Eliana, jemand hat deinen Namen mit unsichtbarer Tinte in die Handfläche dieses Mädchens tätowiert.«

Ich lasse mein Gesicht und meinen Körper angemessen reagieren. Sie passen sich der Situation an. Ich weiß, was die Oberweberin an ihnen abliest: Überraschung, Verblüffung, gerade das richtige Maß an Beunruhigung.

»Ich kenne sie nicht«, sage ich. »Ich habe sie noch nie gesehen.«

»Eliana ist kein alltäglicher Name«, entgegnet die Oberweberin.

Das stimmt. Ich bin die Einzige im Haus der Spinnweben, doch sicher gibt es auf der Insel noch andere.

»Vielleicht ist es ihr Name«, schlage ich vor. »Hast du sie gefragt?«

Alva seufzt.

»Natürlich habe ich sie gefragt. Und nein, es ist nicht ihr Name. Das behauptet sie jedenfalls.«

»Ein seltsamer Zufall«, sagt die Oberweberin. Sie wendet sich an Alva. »Das ist keine gewöhnliche Tätowierung.«

»Nein«, bestätigt ihr Alva.

Sie deckt das Leuchtglas mit einem Handtuch ab, reckt sich zum Fenster und hebt den Vorhang ein wenig an. Das Licht des frühen Morgens schwappt in das Zimmer, legt sich auf die Haut des Mädchens. Die Buchstaben werden unsichtbar. Ihre Handfläche sieht nicht anders aus als meine; nur Linien und einige Schwielen sind zu sehen.

»Interessant«, meint die Oberweberin. »So etwas habe ich noch nie gesehen.«

»Ich auch nicht«, sagt Alva.

Sie lässt den Vorhang fallen und entfernt das Handtuch vom Leuchtglas. Mein Blick richtet sich auf die Buchstaben, deren Umrisse langsam sichtbar werden. Sie laufen über die dünnen Hautlinien hinweg zu den Fingern hin, die sich um meinen Namen schließen, als wollten sie ihn festhalten. Alva legt die Hand des Mädchens wieder auf die Decke.

»Wir müssen sie schlafen lassen.« Alvas Stimme klingt resolut.

Die Oberweberin wendet sich an mich.

»Du kannst in dein Zimmer gehen«, sagt sie. »Ich informiere die Stadtwache über den Vorfall, sobald der Wassertelegraf wieder funktioniert.«

Ich neige den Kopf zum Zeichen, dass ich den Befehl verstanden habe.

»Und halte mich über ihren Gesundheitszustand auf dem Laufenden«, weist die Oberweberin Alva an.

Die Augen des Mädchens öffnen sich einen Spaltbreit und fallen wieder zu. Ihr Atem geht ruhig und gleichmäßig. Der Schmerz scheint sich vorübergehend verflüchtigt zu haben, und die Blutung hat aufgehört. Mit größter Vorsicht beschwört Alva das Mädchen, den Mund zu öffnen, hält ihr das Handtuch und das Glas ans Kinn und zieht die Meduse heraus. Ihr lebloses Gewicht fällt in das Glas, wo leuchtend rote Blutranken das Wasser durchziehen, das ihre Leiche wiegt.

Alva nimmt die Tasse vom Nachttisch. Wir drehen uns um und gehen.

Nach der Wärme der Krankenstube umfängt mich die Kälte des Morgens. Die Oberweberin bleibt einige Schritte vor mir stehen.

»Ich erwarte dich erst am Nachmittag in den Websälen«, sagt sie.

Ich bin ihr dankbar dafür, dass sie sich erinnert. Der Morgengong steht kurz bevor. Ich verneige mich. Die Oberweberin nickt mir zu und geht zur Weberei. Ich vermute, dass sie noch weniger schläft als ich. Der anbrechende Tag öffnet sich am Horizont, und für einen Augenblick bin ich allein unter dem Himmel des Hauses.

In der Kammer ist es kühl und still. Der dichte Vorhang lässt an den Rändern des Fensters ein fadendünnes Lichtrechteck herein. Ich drehe den Schlüssel im Schloss um und schüttele das Leuchtglas auf dem Tisch. Als sich das Wasser in der Glocke bewegt und den Tang weckt, verstärkt sich der Schein. Im schwachen Licht überprüfe ich meine Haut von Kopf bis Fuß sorgfältiger als sonst. Der Rücken ist immer die schwierigste Stelle; es gibt keinen Spiegel. Außer den ewigen Schwielen an den Fingerspitzen und Fußsohlen finde ich nichts. Ich ziehe saubere Kleider an und falte die schmutzigen zu einem Stapel, den ich später in die Waschküche bringen werde. Sie riechen zart nach Alvas Aufguss: Kräuter, die Schlaf und Ruhe bringen. Vielleicht hätte ich Alva bitten sollen, mir auch einen Trank zu mischen. Sie hätte zuerst abgelehnt, es dann aber doch getan.

Ich sitze auf dem Bett, bis der Morgengong von den Steinwänden hallt und in den Spinnweben vibriert.

Ich schlage denselben Weg ein wie die Weberinnen vom Fädenentwirrungsdienst, die zur Arbeit im Gewebelabyrinth gehen. Auf der Insel sagt man, für den Stadtteil des Hauses der Spinnweben gebe es keine Landkarte, er verändere ständig seine Gestalt: Unvorsichtige Reisende finden nie zurück, wenn sie zu weit hineinwandern. Doch die Weberinnen kennen den Weg. Die drei festen Gebäude des Hauses umgibt ein Gebiet, dessen Straßen und Gebäude nur aus zwischen Steinsäulen hängenden, gewebten Netzen bestehen, aus scheinbar willkürlichen schmalen Wegen und Sackgassen. Gerade hier verirren sich die Fremden und manchmal auch Weberinnen, die noch nicht gelernt haben, wie sich die Routen bilden und verändern. Hier werden die Wände aufgeribbelt, kaum dass sie fertiggestellt sind, und an anderen Stellen neu gewebt, wenn sie aufgehört haben, zu existieren. Dies alles geschieht nach einer festgelegten Ordnung, deren Schlüssel man jedoch genau kennen muss, um sie erfassen zu können.

Als ich mich vom Kern des Hauses der Spinnweben entferne, füllt sich die Umgebung fast unmerklich mit Steinmauern. Die Stadt flattert nicht mehr und lässt nicht mehr überall Licht durch, sondern nimmt eine festere Form an. Zwischen dem weichen, an den Rändern ausfransenden Garngebilde erheben sich von dunklem Tang bedeckte Treppen und ganze Häuser ohne ein einziges gewebtes Teil. Schließlich endet das Labyrinth ganz und gar: Die steinerne Stadt, in der die Arbeit der Weberinnen keinen Platz hat, verschluckt die Passanten. Die braunen Kanäle strömen in den Schluchten zwischen den Häusern, und die Gondeln steigen und sinken zwischen Wasser und Luft. Keine der anderen Weberinnen kommt mit mir bis in die Stadt.

Die Ufer am Kanal des Halben Weges sind immer noch überflutet. Die Fußwege stehen unter Wasser, und ich steige über die Stufen in der Außenwand eines hohen Gebäudes zu einer der Hängebrücken, die bei Flut von den Dächern herabgelassen werden. Die Brücke schwankt unter meinen Schritten. Am anderen Ende warten Leute darauf, dass die Brücke frei wird und sie ihrerseits hinübergehen können. Unter mir waten Menschen im Wasser, manche in langschäftigen Stiefeln aus geöltem Leder, andere barfuß. Sie alle schöpfen mit den Händen etwas Schlaffes, Blattartiges aus dem Wasser, werfen es in halb versunkene Schubkarren, kleine Boote und große Körbe. Zuerst glaube ich, es sei nur Tang, nicht der spinnwebfeine, der in den Leuchtgläsern verwendet wird, sondern die blättrige Sorte, die in größerer Tiefe wächst. Davon wirft die Flut oft große Mengen auf die Insel.

Als die Brücke endet, klettere ich auf die nächste zu. Dabei muss ich ein hohes Dach überqueren, und dort bleibe ich stehen. Normalerweise wären Schubsen und Protest die Folge, der Stau würde alle ungeduldig machen. Doch heute stehen auch andere auf dem Dach und starren auf das Meer, auf die Flut, die langsam die Ufer verschlingt.

Anfangs scheint es, als ob die Wellen sprudeln oder weiche Schuppen tragen würden, durchsichtig und rund. Ihre Oberfläche wird rauer, ihre Dichte anders. Als die erste Welle, die ein totes Gewicht trägt, gegen die Felsen schlägt, bin ich mir nicht sicher. Als die zweite dasselbe tut, weiß ich, dass ich mich nicht irre, auch wenn ich es mir wünschte, und ich verstehe, warum die Menschen mit ihren Körben und Booten dort unten sind, verstehe die schöpfende Bewegung ihrer Hände.

Das Meer trägt tote Gesangsmedusen zur Insel, wirft sie an die Ufer und treibt sie in die Kanäle. Ihre Körper liegen stumm und leblos da, nur die Bewegung des Wassers lässt sie schaukeln. Es sind Tausende, Zehntausende, jede so allein wie die andere, jede gleichermaßen unfähig, je wieder zu singen.

Ich denke an die Medusen in Alvas Bottich, an ihr weiches Wogen. Ich überlege, ob sie es wissen, ob sie zum Abschied der Verlorenen singen.

Am anderen Rand des Daches steige ich hinunter und setze meine Füße auf die wackligen Bretter der nächsten Hängebrücke.

Auf den Dächern ist es voll und auf den überschwemmten Straßen ebenfalls, wie immer an den Tagen der Tintenmarkierung. Vom Turm ertönt der Klang des Muschelhorns, der die Stadtbewohner zusammenruft. Von ihm umhüllt, zieht ein stiller Menschenstrom zum Museum. Ich wähle einen Umweg, eine Strecke, auf der es, wie ich weiß, ruhiger ist. Unterwegs muss ich einen Platz überqueren, der an allen Seiten von Säulengängen umrahmt ist. Hier ist das Land ein wenig höher, die Steine sind nur vom Nebel und vom Nieselregen feucht. Eine kleine Gruppe schwarz gekleideter Menschen hat sich auf dem Platz versammelt. Es sind wohl fünf oder sechs. Sie bilden eine dunkle, schweigende Front, wie Regen am Horizont. Ich erkenne die Trauerkleidung sofort. Die Familien vieler Traumseher verbergen ihre Schande, doch manche wollen sich an diejenigen erinnern, die sie verloren haben.

Als ich den Platz überquere, löst sich eine Frau aus der Gruppe und kommt auf mich zu. Ich senke den Blick und versuche, sie nicht zu beachten. Die Frau geht so nah an mir vorbei, dass sie mich eher anrempelt als streift. Sie lässt etwas fallen. Ich höre ein leises Klirren, und bevor mir bewusst wird, was ich tue, habe ich einen Fuß auf den Gegenstand gesetzt, ohne ihn auch nur anzusehen.

Der Wächter ist sofort zur Stelle. Ich hatte ihn nicht bemerkt. Auch der Frau, die vermutlich ein größeres Risiko eingegangen ist als beabsichtigt, war er nicht aufgefallen. Aber der Wächter hat den seegrünen Mantel des Hauses der Spinnweben gesehen, den ich trage, er hat die schwarze Kleidung der Frau gesehen und seine Schlüsse gezogen. Der Wächter packt den Arm der Frau mit hartem, festem Griff.

»Du gehst nirgendwohin«, sagt er zu ihr. Dann wendet er sich an mich. »Hat diese Frau Sie in irgendeiner Weise belästigt? Hat sie versucht, Ihnen etwas zu geben, hat sie etwas Unschickliches gesagt?«

Ich starre die Frau an. Ihr Gesicht ist ausdruckslos, maskenhaft. Wenn ich die Frage bejahe, gerät sie in Schwierigkeiten. Die anderen vielleicht auch, die ganze Gruppe, die wortlos und starr hinter uns steht. Ihre Augen sind auf uns geheftet. Wenn ich verneine und der Wächter den Gegenstand bemerkt, den die Frau fallen ließ, gerate ich möglicherweise selbst in Schwierigkeiten, egal, ob ich aus dem Haus der Spinnweben komme oder nicht. Ich spüre den flachen Gegenstand unter meiner dünnen Schuhsohle. Er ist so klein, dass er verborgen bleibt, solange ich den Fuß nicht bewege. Ich weiß nicht einmal, was es ist.

»Nein«, sage ich. »Sie hat nichts getan. Ich habe nicht nach vorn geschaut und bin ihr vor die Füße gelaufen.« Die nächsten Worte richte ich an die Frau. »Es war meine Schuld. Ich bitte um Verzeihung.«

Die Frau nickt. Wenn sie überrascht ist, weiß sie es gut zu verbergen.

Der Wächter lässt den Arm der Frau los.

»Sei beim nächsten Mal vorsichtiger«, ermahnt er sie. »Solchen wie dir steht es nicht zu, Menschen aus den Häusern der Kunstfertigkeiten zu behelligen.« Die Frau rührt sich nicht. »Verschwinde!«, befiehlt der Wächter.

Die Frau geht auf die Gruppe zu, zuerst langsam, dann mit schnelleren Schritten. Der Wächter blickt ihr nach. »Wenn man mich fragt, sollte man diese Leute zu ihren Verwandten ins Haus der Befleckten stecken«, sagt er. »Wer weiß schon, ob sie selbst rein sind.« Er wirft mir einen Blick zu. »Einen schönen Tag noch, Weberfräulein.«

Ich nicke dem Wächter zu. Er nickt zurück und kehrt mir den Rücken zu. Ich warte, bis er am anderen Rand des Platzes angekommen ist und seinen Wachposten im Schatten des Säulengangs einnimmt.

Erst dann ziehe ich an der Schnur, mit der der kleine Lederbeutel an meinem Gürtel befestigt ist. Der Beutel fällt herunter. Die Münzen, die er enthält, stoßen klirrend gegeneinander. Ich vermeide absichtlich, in die Richtung des Wächters zu blicken. Wenn er zu mir herüberschaut, sieht er nur, dass ich den Geldbeutel aufhebe, den ich nachlässig festgebunden hatte. Er sieht nicht, dass ich den Fuß beiseiterücke und den Gegenstand aufhebe. Ich spüre kaltes Metall an meinen Fingern, bevor ich ihn zu den Münzen in meinem Beutel stecke. Der Wächter hält mich für ungeschickt. Er hält mich nicht für verdächtig.

Die Menschen in Trauerkleidung am Rand des Platzes sehen etwas anderes, doch sie werden keinem davon erzählen. Niemandem, solange ich darüber schweige.

Das Museum des Reinen Schlafes hat mich immer an die Seeungeheuer erinnert, wie sie in den Kindergeschichten beschrieben werden. Die Statuen auf dem Dach ragen wie Fangarme zum Himmel auf, bereit, sich auszustrecken und alles zu packen und in die Tiefe zu schleudern, was ihnen zu nahe kommt. Die runden Fenster funkeln orange und blau, und manchmal legen sich Schatten über sie wie Augenlider, um den Schlaf einzulassen. Aber niemals das Träumen.

Ich tauche in den Menschenstrom ein. Die Stufen unter meinen Füßen sind glatt und breit, ihre Kanten sind unter dem Gewicht all derjenigen, die hier hinaufgestiegen sind, rund und uneben geworden. Das Gedränge beängstigt mich schon jetzt. Ich spüre die Wärme und die Bewegungen der zu nah aneinandergerückten menschlichen Körper, ihre Gerüche und ihre Ungeduld. Vor mir sehe ich die anderen Museumsbesucher im Säulengang verschwinden. Die Pfeiler am Eingang leuchten blass wie Zähne vor der aus dunklem Stein bestehenden Haut des Gebäudes.

Ich gehe in den Schlund des Ungeheuers.

Am Anfang herrscht immer Halbdunkel. Ich reihe mich in eine der vier langen Schlangen ein. Alle schieben sich auf die Kontrollstellen zu, an denen uniformierte Männer die Tore bewachen. Hell ist es erst hinter den Eisenstäben, die senkrecht von der Decke nach unten ragen. Dort sehe ich eine Besuchergruppe, die auf dem Absatz auf halber Höhe der korallenroten Treppe haltmacht. Das Oberlicht gießt Helligkeit über sie, trennt sie von uns.

Mein Blick richtet sich wieder auf die Gitterstäbe. Sie gleichen den Kettfäden eines unendlichen Wandgewebes. Ich stelle mir eine gigantische Hand vor, die den Schussfaden zwischen ihnen hindurchführt.

Als ich endlich an der Reihe bin, zeige ich dem Wächter meine Geburtstätowierung. Ein kühler Luftzug streicht über meinen Nacken. Obwohl ich meine Haut am Morgen überprüft habe, wage ich kaum zu atmen, als ich die Ärmel hochziehe und warte. Jedes Jahr fürchte ich, dass der Wächter auf meiner Haut noch etwas anderes entdeckt als die eintätowierten Linien. Doch er zählt die Striche mit gelangweilter Miene und nickt. Dann überprüft er die Hausmarkierung auf meinem anderen Arm, sucht auf der Liste nach meinem Namen und hakt ihn ab. Er öffnet das Tor, um mich durchzulassen, und schließt es wieder, bevor er den nächsten Bürger überprüft. Drei neue Gruppen sammeln sich bereits um die Museumsführer am Fuß der Treppe. Ich geselle mich zu der Gruppe, die mir zugewiesen wird.

Blutkoralle, Bernstein und gewebte Wandbehänge aus gefärbtem Garn leuchten um uns herum, lassen das durch das Dachfenster fließende Licht flammen. Wir warten, bis die vorige Gruppe in dem Raum am oberen Ende der Treppe verschwunden ist. Der Führer bittet uns, ihm zu folgen. Wir alle wissen, wohin wir gehen sollen.

Wir durchqueren die Halle und steigen die Treppe bis zur Mitte hinauf, wo wir stehen bleiben. Der Führer beginnt zu sprechen und deutet auf ein großes Wandgemälde über dem oberen Absatz. Unsere Blicke richten sich darauf, doch ich könnte ebenso gut aus einem Fenster schauen, dessen unregelmäßige Oberfläche ich so wenig bemerke wie die Flecken, die das Wetter darauf hinterlassen hat. Ich habe das Wandgemälde zu oft gesehen. Schon als Kind mochte ich es nicht leiden. Der hohe Turm in der Mitte jagte mir Angst ein, und ich fürchtete mich auch vor den acht maskierten Gestalten, die davorstehen. Ich sagte zu meiner Mutter, das seien Gespenster. Sie legte mir die Hand vor den Mund und befahl mir, still zu sein. Ich erinnere mich immer noch an die Blicke des Museumsführers und der anderen Besucher.

Erst später begriff ich, welche Ängste meine Mutter damals ausgestanden haben muss. Meine Worte hätten leicht dahingehend gedeutet werden können, dass es in unserer Familie üblich war, in abfälligem Ton über den Rat zu sprechen. Doch diese Vorstellung war in mir selbst entstanden, nicht durch Gespräche meiner Eltern. Mit ihren schwarzen Umhängen und den ausdruckslosen blutroten Masken wirkten die Mitglieder des Rates in meinen Kinderaugen wie ein Abbild des Todes.

Der Museumsführer erzählt jedes Jahr dieselbe Geschichte: wie der Rat die Träumerrevolution niederschlug, die Insel von Traumsehern säuberte und Frieden und Wohlstand in der Stadt wiederherstellte. Ich weiß ganze Passagen auswendig. Und so wurde die Traumpest aus unserer Mitte vertrieben, diejenigen, die sie verbreiteten, wurden in die Kolonien geschickt oder hinter Mauern gesperrt, wo die Krankheit in Schach gehalten werden konnte. Die Albdrücker liefen nicht länger frei herum, sondern flohen in die Dunkelheit, aus der sie gekommen waren, und erschienen fortan nur noch einigen Verdammten, die sie in ihrem Blut trugen.

Während der Leiter spricht, hält die Gruppe die Augen auf das Wandgemälde geheftet. Ich werfe einen raschen Blick auf die Menschen um mich herum. Unter ihnen ist eine junge Mutter mit zwei Kindern. Ich frage mich, wer von ihnen wegen der Tintenmarkierung hier ist. Hoffentlich keines der beiden Kinder – aber wenn nicht heute, so müssen sie den Schmerz doch irgendwann ertragen, wenn ihre Zeit gekommen ist. Zu der Gruppe gehört auch ein alter Mann in grauer Weste und brauner Jacke. Seine Hose hat einen mehligen weißen Fleck. Ein Bäcker vielleicht. Ein anderer Mann kommt unverkennbar aus den Tintenvierteln: Seine Hände sind mit schwarzer und roter Farbe befleckt. In unserer Gruppe sind mehrere junge Frauen, deren Hauben und Kleider aus etwas besserem Stoff genäht sind und die kunstvoll geschliffene Anhänger aus Knochenkorallen tragen. Ich nehme an, es sind Kaufmannstöchter.

Dann bemerke ich einen Mann, der über die Schulter in die Eingangshalle hinunterblickt, als suche er etwas. Er ist nicht mehr jung, und nichts an seinem Aussehen verrät seinen Beruf. Graue Hose, braune Jacke mit Kapuze, abgetretene Stiefel. Keine Flecken an den Fingern. Die Haare mit einem Lederband akkurat im Nacken zusammengebunden, die Arme hinter dem Rücken verschränkt. Er richtet seinen Blick wieder auf das Wandgemälde. Der Himmel verändert sich, das Licht fällt tiefer durch die Glasdecke und trifft auf die Hand des Mannes, der nur einige Schritte von mir entfernt steht.

In seiner Handfläche ist eine seltsame, gondelförmige Narbe zu sehen. Sie ist in der Mitte breiter und läuft an den Enden spitz zu.

Ich blicke auf, bevor jemand mein Starren bemerkt.

Als wir die Treppe hinaufgehen und den nächsten Raum betreten, merke ich, dass der Mann sich wieder suchend umblickt. Und mir fällt noch etwas auf: Er tut es vorsichtig. Bevor er sich umschaut, achtet er ganz genau auf den Museumsführer und wendet den Blick nur dann kurz ab, wenn er glaubt, dass niemand es sieht.

An einer Wand steht ein Wächter, der mit einer kurzen Lanze bewaffnet ist. Seine Uniform ziert das Sonnensymbol des Rates und der Stadtwache. Der Blick des Mannes macht bei ihm halt und kehrt dann zu den Bildern an den Wänden zurück, über die der Leiter spricht. Auch diese Worte habe ich schon oft gehört. Dereinst war die Insel mit dichtem Wald bewachsen, bewohnt von wilden Raubtieren: ein schrecklicher und gefährlicher Ort, wo man sich leicht verirren konnte und nie mehr zurückfand. Doch unsere Vorväter brachten ihre Fackeln und Schwerter, um die Raubtiere zu vertreiben; mit heldenhaftem Mut und unter großen Verlusten errichteten sie die ersten Fundamente der Stadt, die wir heute kennen. In der Wiege des Meeres sammelten sie Seidentang und Blutkorallen, und sie steuerten ihre Schiffe über die hohe See und gründeten die ersten Handelsrouten, die ihr auf diesen Karten seht.

Wir gehen weiter durch Räume, die mit Bildern der Vergangenheit gefüllt sind: Weberinnen und Schreiber bei ihrer Arbeit, der Turmbau, die Kodexe, die zur jährlichen Worteinäscherung auf dem Platz ausgebracht werden. Ich behalte den Mann mit der seltsamen Narbe im Auge. In jedem Raum blickt er sich gleich nach dem Eintreten um, bevor er seine Aufmerksamkeit auf den Sprecher richtet.

Wir erreichen den Saal, den ich immer am wenigsten leiden konnte. Von der Decke herabhängende Leuchtgläser erhellen den fensterlosen Raum. Der Museumsführer deutet auf ein Gemälde, das die Verbrennung von Menschen zeigt, die an der Traumpest gestorben sind. Doch hier gibt es nicht nur Bilder. Die Vitrinen enthalten aus Korallen hergestellte medizinische Instrumente, sowohl knochenweiße als auch blutrote. Ihre Spitzen und Klingen sind scharf, die Zangenbacken breit und hart. Neben ihnen liegen unter Glas dicke, in der Mitte aufgeschlagene Bücher. Die Abbildungen zeigen Hautschrunden und knollenartige Geschwülste am Ansatz der Glieder, wie unter der Haut brodelnde Finsternis.

Der Mann mit der Narbe ist vor dem Gemälde einer jungen Frau stehen geblieben. Die Frau liegt mit geschlossenen Augen auf ihrem Bett, ihre Hand ist über den Bettrand gesunken. Ihre Lippen sind qualvoll verzerrt. Auf ihrer Brust sitzt ein dunkler Schatten, dessen Hände sich nach ihrem Hals ausstrecken. Ein Albdrücker bei einer Traumseherin. Der Mann zieht die Hand aus der Tasche und kratzt sich am Kopf.

Da sehe ich es. Nur einen winzigen Moment, aber ich bin mir sicher.

An seiner Hand, bei der Narbe, leuchtet eine weiße Tätowierung. Die Einzelheiten kann ich nicht erkennen, doch die Form ist die gleiche wie die der Narbe: länglich, an den Enden spitz zulaufend.

Der Mann steckt die Hand wieder in die Tasche.

Ein Bild steigt in mir auf wie Wasser: Die Hand des verletzten Mädchens, die die Buchstaben meines Namens trägt.

Wie in allen anderen Räumen gibt es auch hier einen Wächter. Als der Museumsführer uns vorwärts scheucht, tritt der Wächter näher an unsere Gruppe heran und spricht.

»Du da«, sagt er. »Stopp.«

Der Mann erstarrt. Besorgnis macht sich auf seinem Gesicht breit. Er öffnet den Mund, bringt aber keinen Ton heraus.

»Ihr könnt weitergehen«, sagt der Wächter zu dem Museumsangestellten. »Dieser Mann kann sich der Gruppe wieder anschließen, wenn ich mit ihm gesprochen habe.«

Der Führer verneigt sich. Wir folgen ihm in den nächsten Raum. Ich werfe einen Blick zurück. Der Wächter spricht leise und schnell auf den Mann ein, seine Worte höre ich nicht, sein Gesicht ist weniger streng, als ich erwartet hatte. Beide merken, dass ich sie ansehe. Die Lippen des Wächters hören auf, sich zu bewegen. Der Raum füllt sich mit den nächsten Besuchern. Ich wende mich ab und folge meiner Gruppe.

Niemand spricht, als wir den letzten Raum verlassen und die Treppe hinuntergehen. So ist der Rundgang angelegt. Zuerst wird man von dem Ungeheuer verschluckt, dann verdaut, und zum Schluss kommt man am anderen Ende wieder heraus und fühlt sich schmutzig.

Die Ausgangshalle gleicht dem Eingang. Wir müssen wieder an der Treppe bei einer Gitterwand warten. Hier bewegt sich die Schlange langsamer nach draußen vor. Ich betrachte die anderen, die gekommen sind, um sich ihre jährliche Tätowierung stechen zu lassen. Viele haben Familienmitglieder und Freunde mitgebracht, und einige veranstalten heute ein Fest. Aber auch sie müssen zuerst zur Tintenmarkierung erscheinen. Niemand auf der Insel entgeht ihr.

Als ich den Blick durch den Raum schweifen lasse, sehe ich den Mann mit der Narbe wieder. Er hat sich in eine andere Schlange eingereiht, ein Stück vor mir. Dutzende von der Decke hängende Leuchtgläser tünchen den Raum blau. Der Mann verschränkt die Arme hinter dem Rücken. Seine Handfläche wird sichtbar, und ich rechne damit, die Tätowierung zu sehen.

Sie ist weg.

Vielleicht erkenne ich das Narbengewebe aus der Ferne nicht, aber ich bin sicher, dass ich die leuchtende Tätowierung sehen würde. In dem Raum, in dem ich sie zum ersten Mal bemerkt habe, war der Mann nicht weiter von mir entfernt als jetzt. Doch nun ist seine Handfläche blank, seine Haut ungezeichnet.

Ich bin im Begriff, den Platz zu wechseln, mich in dieselbe Schlange zu stellen wie er. Ihn unter irgendeinem Vorwand anzusprechen. Doch die Schlange bewegt sich, und zwischen uns strömen Menschen, ein unüberwindliches Meer. Ich verliere ihn aus den Augen.

Der Ausgang führt auf einen Platz, an dessen anderem Ende der Turm aufragt, höher, als ich ihn in Erinnerung hatte, eine sturmgraue Säule vor dem blauen Himmel. Die Sonne schimmert matt auf seiner Steinfläche, und in den Straßen hat sich der Dunst gelichtet. Die Schlangen tröpfeln zu den Kontrollpunkten und den Tischen der Tintenmeister, hinter denen sie mit der wogenden Menschenmenge verschmelzen.

Ich bin gezwungen hinzuschauen, so wie wir alle.

Die Traumseher stehen in der Mitte des Platzes auf einem Podest, vier Frauen und vier Männer. Keiner von ihnen ist jung. Eine der Frauen trägt eine Augenklappe, und einem der Männer fehlt eine Hand. Alle sind barfuß, grau gekleidet, und das Merkmal der Befleckten auf ihrer Stirn ist deutlich zu erkennen. An jeder Ecke des Podests hat ein Stadtwächter mit griffbereiter Lanze Aufstellung genommen, und vor dem Podest steht eine ganze Abteilung in Reih und Glied.

Spähend rücken die Menschenschlangen vorwärts. Die vom Herbst gedämpfte Sonne wirft ihr warmes Licht auf die Gesichter. Die Gefangenen stehen schweigend da, reglos. So stehen sie schon seit Stunden. Niemand gibt ihnen Wasser oder Essen.

Schließlich bin ich an der Reihe, vor dem Tintenmeister Platz zu nehmen. Er wischt seine Tätowiernadel ab und taucht sie in das Tintenfass. Ich ziehe den Ärmel hoch, sodass mein Arm bis über die dunklen Linien hinaus unbedeckt ist.

Der Gesang des Muschelhorns bricht ab. Eine Woge geht durch die Menschenmenge, eine zweite. Endlich geschieht das, worauf alle warten. Auf dem obersten Balkon des Turms öffnen sich die breiten Türen, und die Mitglieder des Rates treten hervor. Über ihren steinfarbenen Kutten funkeln ihre Korallenmasken in der Sonne wie frisch vergossenes Blut. Das Geräusch, das aus der Menschenmenge aufsteigt, erinnert an das Pfeifen des Windes.

Der Tintenmeister setzt die Nadel auf meinen Arm und hämmert mit einem Stein auf den Griff, damit sie die Haut durchdringt und ein neues Zeichen unmittelbar neben meinem Ellbogen hinterlässt. Ich schaue weg und balle meine Hand zur Faust. Der Schmerz treibt mir die Tränen in die Augen. Beim Weben wird mir mindestens eine Woche lang der Arm wehtun, und der Juckreiz an der Stelle, wo die Tinte unter die Haut gedrungen ist, wird nie ganz verschwinden.

Der Klang der Glocke ist klar und haarscharf wie die Ränder der Nachmittagsschatten.

Ich blicke wieder zu dem Podest. Ein Mann, dessen weiter Mantel mit dem Sonnensymbol geschmückt ist, löst sich vom Fuß des Turms, nähert sich gemessenen Schrittes dem Podest und steigt hinauf. In den Händen hält er eine Schale aus trübem Glas mit acht Hölzern. Er bleibt vor der ersten Traumseherin stehen.

Ich habe oft darüber nachgedacht, welches Holz ich am liebsten aus der Schale ziehen würde, wenn ich eines Tages selbst auf dem Podest stünde. Meine Antwort ändert sich jedes Jahr.

Die Traumseherin zieht einen Stab aus der Schale, der ungefähr die Länge ihrer Hand hat. Aus der Entfernung kann ich ihren Gesichtsausdruck nicht deutlich erkennen, aber ich merke, dass sie den Kopf dreht, um zu sehen, was ihr Nebenmann wählt. Als der Schalenträger vor den dritten Traumseher tritt, stelle ich fest, dass die beiden ersten gleich lange Hölzer in der Hand halten. Ich weiß nicht, ob sich auf ihren Gesichtern Enttäuschung oder Erleichterung abzeichnet.

Ich zittere. Der Tintenmeister wischt mit einem nicht gerade sauberen Tuch die Blutstropfen von meiner Haut. Ich ziehe den Ärmel über die vierundzwanzig Linien an meinem Arm. Nun bin ich offiziell ein Jahr älter. Meine Haut schmerzt, als der Stoff sie berührt. Ich stehe auf und trete durch das Tor der Kontrollstation zu der Menschenmenge.

Der Mann mit der Schale steht nun bei dem vorletzten Traumseher. Die sechs ersten halten gleich lange Hölzer in den Händen. Die Zuschauer wagen kaum zu atmen, niemand spricht. Irgendwo beginnt ein Kind zu weinen.

Der Traumseher greift mit der Hand, die ihm verblieben ist, in die Schale und zieht langsam einen der beiden Stäbe heraus. Er ist doppelt so lang wie die anderen. Das Publikum johlt, die Menschen klatschen in die Hände und stampfen mit den Füßen, als der Mann den Stab hochhält, sodass ihn alle sehen können. Auf sein Gesicht legt sich eine Art Lächeln, breit und starr, als wäre es aufgemalt. Der Form halber zieht der letzte Traumseher das verbliebene kurze Holz aus der Schale.

Der Schalenträger wendet sich an das Publikum.

»Der Rat hat in seiner großen Gerechtigkeit diesen Traumseher begnadigt. Er ist frei, durch die Welt zu ziehen und die Insel bei Tagesanbruch zu verlassen. Im Namen des Rates!«

»Im Namen des Rates!«, ruft die Masse zurück. Auch meinem Mund entschlüpfen die Worte, bevor ich weiß, dass ich sie geformt habe.

»Und nun legen wir gemeinsam den Treueschwur auf den Rat ab, der in seiner Weisheit die Insel durch alle Stürme lenkt«, sagt der Mann mit der Schale.

Die Worte des Schwurs fließen im Gleichtakt mit dem Chor der Stimmen aus mir hervor. Ihnen, die eigenhändig den Turm errichteten und von seiner Spitze aus die Stadt betrachten, ihnen bin ich treu.

Der Traumseher, der das lange Holz gezogen hat, wird vom Podest herunter und hinter das Museum geführt. Die Wächter sperren die sieben anderen Traumseher in einen Käfig auf Rädern, den sie zu der großen schwarzen Gondel des Hauses der Befleckten schieben. Der Eid plätschert an mir vorbei wie Wasser.

Ihnen, die uns nähren und kleiden und kräftigen, ihnen bin ich treu.

Die Räder des Käfigs poltern über die Pflastersteine.

Ihnen, die die Krankheit von der Insel jagten und unsere Träume reinigten, ihnen bin ich treu.

Eine der Traumseherinnen, die alte Frau mit der Augenklappe, wirft sich gegen die Gitterstäbe des Käfigs.

»Gelogen!«, ruft sie. »Alles gelogen!«

Würden die Pflastersteine der Straßen unter mir zerbrechen und die Kanäle aus ihren Betten treten, legte ich mein Leben in ihre Hand und wäre ihnen treu.

Zwei Wächter reißen die Käfigtür auf und zerren die Frau heraus.

»Gelogen!«, ruft sie wieder. »Fragt euch doch, warum …«

Einer der Wächter versetzt ihr einen so heftigen Schlag, dass sie verstummt und in Tränen ausbricht. Er bindet ihr ein Tuch vor den Mund. Ich sehe, wie sich ein roter Fleck auf dem Tuch ausbreitet.

Würde das Meer über meine Schwelle steigen, ließe ich mich von ihren Schiffen in Sicherheit bringen und wäre ihnen treu.

Die Stadtwächter führen die Frau durch die Menschenmenge, und ich verliere sie aus den Augen. Irgendwo wartet eine andere Gondel, enger und fester verschlossen, an Bord ein Käfig, der mit schwarzem Stoff bedeckt ist. Ich denke an die Frau in diesem Käfig. Ich denke an das längere Holz, das sie aus der Schale hätte ziehen können, und an den Mann, der es gezogen hat. An das Schiff, auf das er im Morgengrauen gebracht wird und das ihn irgendwohin bringt, wo ihm die Sprache fremd ist, wo die Arbeiten anders sind als die, mit denen er vertraut ist. Ich denke an den Mann auf dem Schiffsdeck, wie er zur Insel zurückblickt, ein letztes Mal, in dem Wissen, dass er nie zurückkehren wird.

Über allem steht schweigend der Rat, hebt keine Hand, regt sich nicht.

Der Eid kommt zum Ende, meine Lippen bewegen sich noch, doch meine Stimme hat ihren Dienst versagt.

Kapitel 3

Ich sitze auf einem harten Holzstuhl im Arbeitszimmer der Oberweberin. Diesen Stuhl bietet sie einem an, wenn sie jemanden privat tadeln will. Sie hat noch einen zweiten Besucherstuhl, mit hoher Lehne und Polster, den sie im Abstand von einigen Jahren neu beziehen lässt; doch dieser Stuhl ist in die äußerste Ecke geschoben worden, und sie selbst sitzt darauf.

Zwei Stadtwächter blicken mich von der gegenüberliegenden Seite des langen Tischs an. Dieses Zimmer ist normalerweise das hellste im ganzen Haus, heller noch als die Websäle. Doch heute lässt das Gitter vor dem großen Eckfenster nur dunkles Grau und blasses Weiß herein. Unten über den Kanälen der Stadt liegt dichter, unbeweglicher Nebel, und aus den Leuchtglasröhren dringt trotz der schnellen Strömung des Wassers nur wenig Licht. Der Lichtmangel lässt die Gesichter der Wächter hohl aussehen, als könnte man sie abnehmen und darunter käme etwas ganz anderes zum Vorschein. Oder vielleicht gar nichts.

»Du kennst dieses Mädchen also nicht?«, fragt mich einer der Wächter zum dritten Mal.

Die trübe Kälte des Zimmers hüllt mich ein und schnürt mir die Luft ab. Von dem großen Gemälde an der Wand aus beobachtet uns der Rat. Ich verankere meinen Blick in den Gobelins, die hinter den Wächtern hängen, errichte aus ihnen eine Mauer zwischen mir und den Fragen. Auf den Gobelins hält die Weberjungfrau sämtliche Fäden in ihren zahlreichen Händen, und die Wellen, die Wolken und die Sterne hinter den Wolken fügen sich ihrem Willen.

»Ich kenne sie nicht«, antworte ich. Erneut.

Die Wächter sehen sich an. Der eine hat sich als Hauptmann Biros vorgestellt, der andere als Hauptmann Lazaro. Ich bin nicht ganz sicher, wer wer ist. Sie sind ungefähr gleich groß, beide haben tief in den Höhlen liegende Augen und buschige Augenbrauen, doch der eine ist stämmiger als der andere.

Hauptmann Biros, oder Lazaro, nickt. Hauptmann Lazaro, oder Biros, schreibt etwas in sein Notizbuch.

»Und in der Nacht, als sie ins Haus kam, hattest du Nachtwache?«

»Ja«, sage ich. Wieder.

»Bist du sicher, dass du zwischen deinen Rundgängen nicht unbemerkt in die Stadt entschlüpft bist?«

Diese Frage ist neu.

»Natürlich«, antworte ich. »Außerdem wäre das unmöglich gewesen. Eine Luftgondel wäre zu laut. Zu Fuß hätte es zu lange gedauert. Und irgendwer im Haus hätte Alarm geschlagen, wenn er mitten in der Nacht eine Bewegung im Spinnweblabyrinth bemerkt hätte.«

»Richtig, wir haben von eurem speziellen System gehört«, sagt Biros. Oder vielleicht ist es Lazaro. »Es wäre natürlich hilfreich für unsere Ermittlungen, wenn wir wüssten, wie es funktioniert …«

»Die Information ist geheim.« Die Stimme aus dem Schatten gehört der Oberweberin. Ihre Worte sind leise und doch schneidend.

»Natürlich.« Biros schließt den Mund. Lazaro kritzelt in sein Notizbuch. Oder vielleicht umgekehrt.

Lazaro, wenn es nicht Biros ist, hebt den Blick von der fast gefüllten Seite. Das Geräusch des Stifts setzt aus.

»Hat jemand Alarm geschlagen, als das Mädchen durch das Labyrinth zum Haus kam?«

»Letzten Endes ja«, antwortet die Oberweberin. »Aber sie hat es bis zum Haus geschafft, bevor sie gefunden wurde. Als hätte sie den Weg gekannt. Dennoch ist sie keine von unseren Weberinnen, Hauptmann Lazaro.«

Erneut wechseln die Wächter einen Blick. Sie sind vermutlich mit einer Luftgondel gekommen. So halten es Besucher für gewöhnlich. Um durch das Labyrinth zu gehen, hätten sie einen Führer gebraucht, und das wissen sie.

»Hauptmann Biros«, sagt Biros. »Interessant.«

»Faszinierend«, sagt Lazaro. Er sieht mich an. »Und du sagst also, du kennst das Mädchen nicht, hast sie nie gesehen und weißt nicht, weshalb dein Name in ihre Haut tätowiert ist?«

Ein Luftzug streicht durch das Zimmer, die aus Garn gewebten Wellen bewegen sich unter den Augen der Weberjungfrau.

»Ich kenne sie nicht, habe sie nicht gesehen und weiß es nicht.«

»Mit unsichtbarer Tinte«, sagt Biros.

Ich denke an die leuchtenden Buchstaben auf der Haut des Mädchens und an den Mann mit der vernarbten Hand im Museum des Reinen Schlafes, an die Tätowierung, die auftauchte und verschwand.

»Das sagt mir nichts«, erkläre ich. »Ich wusste nicht einmal, dass es unsichtbare Tätowierungen gibt.«

Biros und Lazaro warten. Als ich nicht weiterspreche, flüstert Biros Lazaro etwas zu. Lazaro flüstert zurück. Ihre Worte vermengen sich zu einem weichen Zischen. Ich höre nur ein Wort heraus: Traumseherin.

Ein kalter Schauer durchzieht mich. Über den beiden späht die Weberjungfrau in alle Richtungen, und kein einziger Strang gleitet ihr aus den Händen.

Biros und Lazaro nicken mir zu und sehen sich an.

»Faszinierend«, sagt Biros.

»Interessant«, sagt Lazaro. Er klappt sein Notizbuch zu und steckt es mitsamt dem Stift in seine Tasche.

»Wir untersuchen den Fall«, sagt Biros.

»Und informieren euch«, sagt Lazaro.

Sie stehen auf. Auch ich erhebe mich. Beide verneigen sich rasch vor mir. Ich senke ebenfalls ganz leicht den Kopf. Dann verbeugen sie sich vor der Oberweberin und verschwinden mit langen Schritten, deren Echo von den Wandbehängen verschluckt wird. Auf den Gobelins blicken zwölf Weberjungfrauen weit über dieses Zimmer und diesen Moment hinaus, und ihre Glieder weben wortlos neue Knoten in das Netz der Welten.

Ich drehe mich um und will gehen, doch die Stimme der Oberweberin hält mich zurück.

»Ich möchte dich auch noch kurz sprechen.« Sie schließt die Tür. Wir stehen in den Schatten und betrachten einander über die Länge des Zimmers hinweg.

»Wenn es etwas gibt, was du mir verschwiegen hast, wäre jetzt der richtige Moment, die Sache in Ordnung zu bringen«, sagt die Oberweberin. »Dann könnte ich dir vielleicht helfen.«

»Es gibt nichts.«

Sie mustert mich prüfend.