11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bücherliebe in Tokio

- Sprache: Deutsch

Satoshi Yagisawa erzählt in seinem Bestseller schnörkellos, leichtfüßig und charmant von einer jungen Frau, die durch die heilsame Kraft des Lesens zurück ins Leben und zu neuen Freundschaften findet.

Die 25-jährige Takako hat einen Job, eine Wohnung in Tokio und einen festen Freund. Als dieser ihr eines Abends freudig eröffnet, er werde heiraten – und zwar eine andere –, fällt sie aus allen Wolken. Vor Kummer verkriecht sie sich und kündigt ihren Job. Als ihr Onkel ihr anbietet, eine Zeitlang in seinem Antiquariat im berühmten »Bücherviertel« Tokios, Jimbōchō, auszuhelfen und dort auch unterzukommen, findet sie das zwar zunächst alles andere als reizvoll, willigt aber ein. Doch in dem kleinen Zimmer über dem Laden, inmitten von Büchern, entdeckt sie ihre Leidenschaft fürs Lesen – und schöpft allmählich wieder neue Kraft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 163

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cover

Titel

Satoshi Yagisawa

Die Tage in der Buchhandlung Morisaki

Roman

Aus dem Japanischen von Ute Enders

Insel

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Die Originalausgabe erschien erstmals 2010 unter dem Titel 森崎書店の日々 (Morisaki Shoten No Hibi) bei Shogakukan, Tokio.German edition arranged with Shogakukan through Emily Publishing Company Ltd. and Casanovas & Lynch Literary Agency S. L.

eBook Insel Verlag Berlin 2023

Der vorliegende Text folgt der 2. Auflage der Erstausgabe, 2023.

Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2023© Satoshi Yagisawa 2010

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

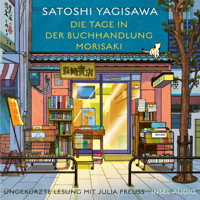

Umschlaggestaltung von Rothfos & Gabler, Hamburg, unter Verwendung einer Illustration von Elisa Menini

eISBN 978-3-458-77643-7

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

Die Tage in der Buchhandlung Morisaki

Tante Momokos Rückkehr

Informationen zum Buch

Die Tage in der Buchhandlung Morisaki

Die Tage in der Buchhandlung Morisaki

Meine Zeit im Antiquariat Morisaki begann im Sommer und endete im Frühjahr des darauffolgenden Jahres.

Ich bewohnte das ungenutzte Zimmer im ersten Stock, umzingelt von Büchern. Es war dunkel, eng und vom Geruch gebrauchter Bücher erfüllt.

Trotzdem habe ich diese Zeit nicht eine Sekunde vergessen.

Warum? Weil sich dort mein Leben verändert hat. Wenn es diese Zeit nicht gegeben hätte, wäre mein Leben jetzt eintönig grau.

Deshalb werde ich es nie vergessen.

Das Antiquariat Morisaki.

Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen.

Es traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel.

Nein, es hätte Frösche regnen können, und ich wäre nicht halb so überrascht gewesen.

»Ich heirate«, eröffnete mir mein Freund, mit dem ich seit fast einem Jahr zusammen war.

Zuerst hatte ich nur Fragezeichen im Kopf. Ein ›Wollen wir heiraten?‹ hätte ich verstanden. ›Ich möchte dich heiraten‹ auch, aber ›Ich heirate‹? Das war merkwürdig. Fußte eine Heirat nicht auf gegenseitigem Einverständnis? Und überhaupt. Wie lapidar er das gesagt hatte! Als ginge es um eine Münze, die er zufällig auf der Straße gefunden hatte.

Es war Freitagabend, Mitte Juni. Wir saßen in unserem Lieblingsrestaurant, einem italienischen Lokal im obersten Stockwerk eines Hotels in Shinjuku. Von dort hatte man einen atemberaubenden Blick auf das nächtliche Tokio.

Hideaki und ich arbeiteten in derselben Firma, er drei Jahre länger als ich, und seit meiner Einstellung schwärmte ich für ihn. Er brauchte bloß in meine Nähe zu kommen, und schon begann mein Herz zu hüpfen. Deswegen hatte ich an diesem Abend, an dem wir endlich einmal wieder allein waren, so munter Wein getrunken.

Und dann das!

»Was?«, fragte ich entgeistert zurück. Ich dachte zuerst, ich hätte mich verhört.

Aber er wiederholte sich bloß. »Ich heirate nächstes Jahr.«

»Wen?«

»Na, meine Freundin natürlich.«

Seine Freundin?

»Welche Freundin?«, fragte ich, woraufhin er, ohne rot zu werden, den Namen einer Arbeitskollegin nannte, die zur selben Zeit wie ich in der Firma angefangen hatte und so klein und niedlich war, dass man sie am liebsten knuddeln würde.

Ich dagegen war groß und nichtssagend. Was in aller Welt hatte ihn dazu bewogen, etwas mit mir anzufangen, obwohl er mit dieser niedlichen Person liiert war?

Sie wären schon seit zweieinhalb Jahren zusammen, beantwortete er meine Frage, mit anderen Worten: länger als wir. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass er eine andere Freundin haben könnte. Dass er unsere Beziehung nicht an die große Glocke hatte hängen wollen, hätte daran gelegen, dass er kein Gerede unter den Kollegen wollte, hatte ich gedacht. Von wegen. Ich war nicht seine große Liebe, ich war bloß eine Affäre. War ich einfach zu blöd, oder tickte er nicht ganz richtig?

Jedenfalls hätten sie bereits die Höflichkeitsbesuche bei den Eltern hinter sich gebracht und würden sich im kommenden Monat verloben. Mir schwindelte. Ich hatte das Gefühl, als machte es in meinem Kopf laut gong.

»Sie wollte unbedingt im Juni heiraten, aber das hätten wir zeitlich nicht mehr geschafft, deswegen verloben wir uns jetzt und heiraten im nächsten Jahr …«

Benommen hörte ich ihm zu. »Glückwunsch«, murmelte ich zu meinem eigenen Erstaunen.

»Danke«, erwiderte Hideaki. »Heißt ja nicht, dass wir uns nicht mehr sehen können«, fügte er hinzu und grinste. Dieses Sportsmanngrinsen kannte ich nur zu gut.

Im Film wäre ich an dieser Stelle wohl aufgestanden und hätte ihm meinen Wein ins Gesicht geschüttet. Aber erstens war ich noch nie gut darin, meine Gefühle zu zeigen, und zweitens gehöre ich zu den Leuten, die ihre Gefühle erst einmal sortieren müssen. Außerdem war der Gong einfach zu laut.

Wie in Trance verabschiedete ich mich und ging nach Hause. Als sich der Nebel in meinem Kopf allmählich lichtete, breitete sich in rasender Geschwindigkeit Trauer in mir aus. Keine Wut. Trauer. Ich konnte sie förmlich greifen, so real war sie.

Die Tränen sprudelten mir aus den Augen. Ohne Licht zu machen, sank ich auf den Boden meines Apartments und weinte. Wenn das Erdöl wäre, wäre ich reich, dachte ich sinnloserweise, was mir nur noch mehr Wasser in die Augen trieb.

Ich fühlte mich kläglich.

Aber ich konnte es nicht einmal aussprechen. Das Einzige, was ich tun konnte, war weinen.

Es kam noch schlimmer.

Da Hideaki und ich in derselben Firma arbeiteten, konnte ich ihm nur bedingt aus dem Weg gehen, und dass er mich, wenn wir uns sahen, genauso behandelte wie vorher, machte die Sache nicht einfacher. In der Kantine oder der Teeküche lief mir zudem seine »Verlobte« hin und wieder über den Weg. Vielleicht wusste sie nichts von ihm und mir, vielleicht wusste sie es auch, sie grüßte jedenfalls jedes Mal mit einem strahlenden Lächeln.

Es dauerte nicht lang, bis mein Magen jede Nahrung verweigerte und ich nachts nicht mehr schlafen konnte. Ich magerte ab und wurde so blass, dass selbst das beste Make-up nichts mehr auszurichten vermochte. Manchmal kamen mir auf der Arbeit so plötzlich die Tränen, dass ich auf die Toilette rannte und heulte.

Nach zwei Wochen war ich physisch und psychisch so am Ende, dass ich die Kündigung einreichte.

»Das muss uns ja nicht daran hindern, demnächst mal wieder essen zu gehen«, sagte Hideaki an meinem letzten Arbeitstag fröhlich.

Auf einen Schlag stand ich ohne Freund und Arbeit da. Ich fühlte mich wie ins All katapultiert.

Da ich in Kyushu aufgewachsen bin und erst nach dem Studium zum Arbeiten nach Tokio gezogen war, kannte ich bloß meine Kollegen. Für engere Freundschaften war ich zu zurückhaltend und zu wenig kontaktfreudig; das ging nicht so schnell.

Wenn ich so darüber nachdenke, waren die ersten fünfundzwanzig Jahre meines Lebens alles in allem »ganz okay«. Meine Familie war weder reich noch arm, die Uni weder besonders gut noch besonders schlecht und mein Job in Ordnung … von mir aus hätte es so bleiben können. Ich war ganz zufrieden damit. Es gab keine Höhen, dafür aber auch keine Tiefen. Ich hatte mich arrangiert.

Hideaki war etwas ganz Besonderes für mich gewesen, ein Geschenk, und die Beziehung zu ihm wie ein Wunder. Nicht zuletzt deswegen war der Schock so groß und ich so wenig in der Lage, damit umzugehen.

Das Einzige, was ich letztlich tat, war schlafen. Ich war selbst überrascht, wie müde ich plötzlich war. Wahrscheinlich hatte mein Körper sein Selbstschutzprogramm aktiviert, ich brauchte mich nur ins Bett zu legen und schlief sofort ein. Tagelang lag ich im Universum meiner kleinen Wohnung und schlief.

Nachdem ich einen Monat mehr oder weniger schlafend zugebracht hatte, wachte ich eines Abends auf und sah, dass mir jemand eine Nachricht hinterlassen hatte. Die Nummer auf dem Display kannte ich nicht, trotzdem hörte ich die Nachricht ab.

»Ich bin’s«, schallte mir eine gutgelaunte Stimme ins Ohr. »Satoru. Wollte nur mal so hören, wie’s dir geht, Takako-chan. Meld dich doch mal. Ich bin im Laden. Oh, ein Kunde, ich muss auflegen. Bis dann!«

Ich runzelte die Stirn. Satoru? Wer sollte das sein? Hatte sich da jemand verwählt? Nein, dann hätte er nicht meinen Namen genannt … »Ich bin im Laden.« Was sollte das heißen? Was für ein Laden?

Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Onkel Satoru. Der hatte Urgroßvaters Antiquariat in Jinbocho übernommen, das hatte meine Mutter mir irgendwann erzählt. Wenn ich mich nicht irrte, hatte ich ihn das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen, ich war damals noch zur Schule gegangen; die Stimme war jedenfalls dieselbe gewesen.

Ich hatte so eine Ahnung. Das konnte nur meine Mutter gewesen sein. Außer ihr hatte ich niemandem erzählt, dass ich keinen Job und keinen Freund mehr hatte. Sie musste ihn auf mich angesetzt haben. Warum sollte ich also zurückrufen?

Mit Onkel Satoru war ich ohnehin nie besonders gut klargekommen. Er war schwierig, unberechenbar und benahm sich jedem gegenüber so, wie es ihm gefiel. Seine plumpe Vertraulichkeit hatte ich auch nicht gemocht.

Als kleines Mädchen hatte ich ihn allerdings geliebt. Wenn meine Mutter mit mir zu ihren Eltern nach Tokio fuhr, spielte er immer mit mir. Als ich in die Pubertät kam, wurde mir seine Art aber so lästig, dass ich ihm mehr und mehr aus dem Weg ging. Als er ohne einen geregelten Job auch noch auf die Idee kam, zu heiraten, war die Aufregung in der Verwandtschaft groß.

Aus diesem Grund war ich nach meinem Umzug nach Tokio nicht einmal auf die Idee gekommen, Kontakt mit ihm aufzunehmen.

Bevor mir meine Mutter allerdings die Hölle heiß machen konnte, rief ich ihn am nächsten Tag gegen Mittag widerstrebend zurück. Da Onkel Satoru, als ich noch zur Grundschule ging, Mitte zwanzig gewesen war, dürfte er inzwischen über vierzig sein.

Nach nur einem Klingeln hob er ab.

»Antiquariat Morisaki.«

»Ich bin’s, Takako.«

»Oh!«, schallte es gutgelaunt aus dem Hörer zurück. Typisch Onkel Satoru. »Was für eine schöne Überraschung! Geht’s dir gut?«

»Ja. Nein. Es geht.«

»Ich hatte gedacht, du würdest mal vorbeikommen. Wir haben uns ewig nicht gesehen.«

»Tut mir leid, ich hatte viel zu tun«, redete ich mich heraus.

»Aber jetzt nicht mehr, stimmt’s? Du hast deinen Job doch an den Nagel gehängt.«

Mir fehlten die Worte. Takt war etwas, das man von Onkel Satoru nicht zu erwarten brauchte.

»Mensch, was freue ich mich, deine Stimme zu hören«, redete er munter weiter. »Was hältst du davon, hier so lange unterzuschlüpfen, wie dir der Sinn noch nicht nach Arbeit steht?«

»Was?«, fragte ich entgeistert zurück.

Unbeeindruckt fuhr Onkel Satoru fort: »Was willst du woanders Miete und Nebenkosten zahlen? Hier ist alles frei. Na ja, du könntest mir im Gegenzug ein bisschen im Laden zur Hand gehen …«

Er führe das Antiquariat derzeit allein und brauche jemanden, der morgens aufschließe. Er selbst müsse mit seinem »schlimmen Rücken« nämlich vormittags zum Arzt. Außerhalb der Öffnungszeiten hätte ich das Antiquariat für mich allein. Er wohne in Kunitachi, und meine Privatsphäre würde er selbstverständlich respektieren. Da der erste Stock bis vor ein paar Jahren als Wohnung gedient hätte, seien sowohl Bad als auch Toilette vorhanden.

Ich überlegte. Onkel Satoru hatte recht. Wenn es so weiterging, hätte ich in Kürze keinen Yen mehr. Andererseits wollte ich nicht, dass sich jemand in mein Leben einmischte.

»Ich will dir nicht zur Last fallen«, wandte ich ein.

Aber Onkel Satoru ließ nicht locker: »Ich bitte dich! Du würdest mir nicht zur Last fallen, du würdest mir eine Freude machen!«

Und was ist mit Tante Momoko?, war ich versucht zu fragen, biss mir aber gerade noch rechtzeitig auf die Zunge.

Tante Momoko war vor ein paar Jahren ausgezogen.

Auch das hatte in der Verwandtschaft für Unruhe gesorgt. Selbst meine Mutter hatte sich Sorgen gemacht, dass Onkel Satoru nicht wieder auf die Beine kommen könnte, so am Boden zerstört, wie er gewesen war.

Mir hatte er auch leidgetan, als ich davon hörte. Onkel Satoru und Tante Momoko waren nach der Hochzeit schier unzertrennlich gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass Tante Momoko ihn einfach verlassen würde, so liebevoll und freundlich, wie sie war.

»Das wäre also geklärt«, beschloss mein Onkel, während ich noch meinen Gedanken nachhing.

»Und meine Sachen?«, startete ich einen zweiten Versuch. »Was mache ich mit denen?«

Doch er wischte den Einwand beiseite. Ein paar notwendige Dinge genügten, den Rest solle ich nach Kunitachi schicken, dort hätte er genügend Stauraum.

»Glaub mir. Das ist das Beste. Auch für dich.«

Glaub mir?! Wie sollte ich jemandem glauben, den ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hatte?

»Ich bereite alles vor«, fuhr er fort, ohne eine Antwort abzuwarten, »ich muss jetzt Schluss machen, die Kundschaft ruft, ich melde mich später noch mal.« Damit legte er auf.

Fassungslos lauschte ich dem »tut tut« an meinem Ohr.

*

Zwei Wochen später stand ich an der U-Bahn-Station Jinbocho.

Wie hatte es bloß so weit kommen können? Mein Leben war plötzlich komplett aus den Fugen geraten.

Entweder du kommst nach Kyushu zurück oder du gehst zu Onkel Satoru, hatte meine Mutter am Telefon gesagt, woraufhin ich mich wohl oder übel für meinen Onkel entschied. In Kyushu würde ich womöglich von meiner Mutter verkuppelt und käme nie wieder nach Tokio. Dann wäre alles umsonst gewesen. Komplettversagen, und das wollte ich um keinen Preis.

Ich war so lange nicht mehr vor der Tür gewesen, dass ich ganz schwach auf den Beinen war. Ich hatte mich zum Bahnhof geschleppt. Als ich schließlich aus der U-Bahn trat, knallte mir die Sonne ins Gesicht. Während ich zu Hause gelegen und geschlafen hatte, war es Sommer geworden. Grell grinste mich die gelbe Scheibe an. Selbst auf die Jahreszeiten ist kein Verlass mehr, dachte ich betrübt.

In Jinbocho war ich zum ersten Mal. Das Haus meiner Großeltern stand in Kunitachi, und ein Besuch in Jinbocho hatte sich nie ergeben.

Ich ging bis zur Kreuzung und sah mich um.

Irgendetwas war seltsam.

Die Hauptstraße – meinem Onkel zufolge hieß sie Yasukuni-dori – war von Buchhandlungen gesäumt. So weit der Blick reichte: alles Buchhandlungen.

Eine pro Straße genügt doch, könnte man meinen, aber hier bestand der Großteil der Geschäfte tatsächlich aus Buchhandlungen. Es gab Giganten wie Sanseido oder Shosen, am beeindruckendsten waren jedoch die kleinen Antiquariate, die sich links und rechts wie Perlen einer Kette aneinanderreihten. Die Bürohäuser, die in Blickrichtung Suidobashi aufragten, machten das Bild noch surrealer.

Verwundert überquerte ich die von Büroangestellten auf dem Weg in die Mittagspause nur so wimmelnde Kreuzung und ging an den Buchhandlungen vorbei die Straße hinunter. An der Sakura-dori bog ich, wie von meinem Onkel geheißen, ab. Auch diese Gasse war voller Antiquariate. Willkommen im Eldorado für Büchernarren, dachte ich.

Während ich in der heißen Sonne stehend noch überlegte, wie in aller Welt ich hier den Laden meines Onkels finden sollte, sah ich aus den Augenwinkeln jemanden winken. Ein jungenhafter, kleiner, dünner Mann mit Hornbrille und zerzaustem Haar, der zu seinem kurzärmeligen, karierten Hemd ein Paar bequeme Baumwollhosen und Sandalen trug. Onkel Satoru.

»Na also!«, begrüßte er mich mit einem breiten Lächeln.

Erst aus der Nähe fiel mir auf, wie alt er geworden war. Um die Augen hatte er zahlreiche Fältchen, und seine Haut, die vormals eine mädchenhafte Blässe gehabt hatte, war fleckig. Nur an dem übermütigen Funkeln in seinen Augen hatte sich nichts geändert.

»Hast du die ganze Zeit vor dem Laden gewartet?«

»So langsam könntest du kommen, dachte ich, und damit du dich bei den vielen Antiquariaten nicht verirrst, habe ich mich lieber auf die Straße gestellt. Die ganze Zeit habe ich nach einem Mädchen in Schuluniform Ausschau gehalten. Dabei bist du natürlich längst erwachsen!«

Typisch. Das letzte Mal hatten wir uns zum ersten Todestag meines Großvaters gesehen, das war fast zehn Jahre her, damals ging ich noch zur Schule. Mein Onkel hatte sich kein bisschen verändert. Selbst jetzt mit über vierzig wirkte er so unbefangen wie früher. Vornehme Zurückhaltung war noch nie seine Art gewesen. Besonders als Teenager konnte ich mit seiner Direktheit nicht recht umgehen.

Um seinem Blick zu entkommen, wandte ich mich dem Laden zu. »Das ist also das Antiquariat, das Uropa gegründet hat.«

Gerührt betrachtete ich das Schild über der Tür. antiquariat morisaki – ihr spezialist für die frühmoderne. Ich hatte meinen Urgroßvater nie kennengelernt, aber dass das Geschäft von meinem Onkel schon in dritter Generation weitergeführt wurde, beeindruckte mich.

Das Haus war bestimmt dreißig Jahre alt, wenn nicht sogar älter. Es bestand aus zwei Stockwerken und war, soweit ich durch die Glastür sehen konnte, mit Büchern vollgestopft.

»Na ja, das ursprüngliche Geschäft war in der Suzuran-dori. Das hier ist das der zweiten Generation.«

»Wow.«

»Komm«, sagte mein Onkel und schnappte sich mein Gepäck. Kaum hatte ich einen Fuß in den Laden gesetzt, kitzelte es mir in der Nase.

»Ganz schön muffig hier«, rutschte es mir heraus.

»Man könnte auch sagen, es riecht wie nach einem ersten Regenschauer am Morgen«, verbesserte mich mein Onkel lachend.

Überall standen Bücher. Der knapp dreizehn Quadratmeter große, dunkle Raum atmete förmlich den Geruch der Vergangenheit. Die ordentlich nebeneinander aufgestellten Regale waren von oben bis unten mit Büchern gefüllt, an den Wänden stapelten sich Reihen und mehrbändige Sammlungen. Selbst der Platz hinter der kleinen Kasse war mit Büchern zugestellt. Ein heftigeres Erdbeben, und man würde unter einer Bücherlawine begraben.

»Wie viele sind das?«, fragte ich fassungslos.

»Tja … Etwa sechstausend, würde ich sagen.«

»Sechstausend?!« Meine Stimme überschlug sich.

»Für mehr ist der Laden zu klein.«

»Was heißt ›Spezialist für die Frühmoderne‹?«

»Dass wir im Wesentlichen japanische Autoren der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts führen. Schau …«

Ich ließ meinen Blick über eine Reihe von Buchrücken schweifen. Die meisten Namen sagten mir nichts, und selbst die wenigen Autoren, von denen ich schon einmal gehört hatte, kannte ich bloß aus dem Schulunterricht.

»Wahnsinn, wie viele es allein in der Frühmoderne gibt …«, sagte ich, worauf mein Onkel lachend er-widerte: »Die meisten Geschäfte hier sind auf irgend-ein Gebiet spezialisiert. Der eine sammelt Wissenschaft, der andere Drehbücher. Es gibt sogar einen Laden, der auf alte Postkartenbücher und Fotos spe-zialisiert ist. Verrückt, oder? Jinbocho ist das größte Antiquariatsviertel der Welt.«

»Der Welt?«

»Aber ja. Hier haben sich schon Ende des 19. Jahrhunderts Literaten und Künstler getroffen, und weil hier zudem zahlreiche Schulen gegründet wurden, siedelten sich schlagartig auch jede Menge Fach- und Wissenschaftsbuchhandlungen an.«

»So früh schon?«

»Ja ja, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Es gibt sogar Erzählungen, die in Jinbocho spielen, von Mori Ogai oder Tanizaki Junichiro zum Beispiel. Und was glaubst du, wie viele ausländische Touristen hierherkommen? Massen«, sagte mein Onkel stolz.

»Das wusste ich gar nicht, dabei wohne ich in Tokio«, sagte ich beeindruckt. Was mich, wenn ich ehrlich bin, ebenfalls beeindruckte, war, wie viel mein Onkel zu wissen schien. Dafür, dass er keine Ausbildung oder feste Anstellung hatte, kannte er sich ziemlich gut aus. Aber wenn ich mich nicht irrte, hatten sich schon früher bei ihm Bücher über Geschichte und Philosophie gestapelt.

»Du kannst ja demnächst mal auf Entdeckungstour gehen. Es lohnt sich! Aber jetzt zeige ich dir erst einmal dein Zimmer. Da lagern zwar auch Bücher, aber der Raum ist groß genug.«