14,99 €

Mehr erfahren.

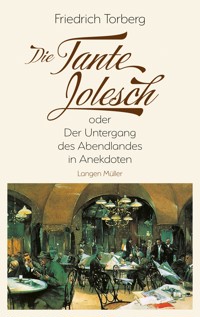

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Pointiert und mit viel Sprachwitz entwirft Friedrich Torberg aus eigener Erinnerung ein Porträt der liebenswerten, längst entschwundenen Welt des ehemaligen Habsburgerreiches und der jüdischen Bohème in Budapest, Prag und Wien. Zugleich lässt er ein faszinierendes Kapitel Kulturgeschichte in neuem Licht und altem Glanz erstehen. Noch einmal wird das Lebensgefühl einer ganzen Epoche beschworen, von all den großen und kleinen Leuten erzählt, die sich in den Kaffeehäusern der Habsburger Metropolen tummelten. Ein »Buch der Wehmut« nennt Torberg selbst diese Sammlung von Geschichten aus vergangener Zeit in seinem Geleitwort, doch es ist eine heitere, eine lächelnde Wehmut, die aus seinen geschliffenen, geistreichen, witzigen Anekdoten hervorleuchtet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Friedrich Torberg

Die Tante

Jolesch

oder

Der Untergang

des Abendlandes

in Anekdoten

Distanzierungserklärung:

Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.

© 2023 Langen Müller Verlag GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel

Umschlagmotiv: akg-images, Berlin

Satz: Lisa-Marie Marx

E-Book Konvertierung: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-7844-8467-9

www.langenmueller.de

Für Milan Dubrovic,

den Freund noch von damals her

Inhalt

Zum Geleit

Die Tante Jolesch persönlich

Exkurs über das Wörtchen »was«

Von Onkeln, Neffen und Rabbinern

Von mürrischen Käuzen (nebst Personal)

Kulinarisches Zwischenspiel

Am Kartentisch

In der Sommerfrische

Die Prager Hierarchie

Mit Genuss und Belehrung gelesen

Redaktionelle Nachbemerkungen

Kaffeehaus ist überall

»Räuber, Mörder, Kindsverderber ...«

Alles (oder fast alles) über Franz Molnár

Der Kreis schließt sich

Epilog

Anhang

Ein sentimentales Vorwort (1966)

Urbis Conditor – der Stadtzuckerbäcker (1958)

Sacher und Wider-Sacher (1961)

Traktat über das Wiener Kaffeehaus (1959)

Requiem für einen Oberkellner (1958)

Zum Geleit

Dies ist – ich sag‘s lieber gleich und auf die Gefahr hin, des Schielens nach der »Nostalgiewelle« verdächtigt zu werden – dies ist ein Buch der Wehmut. Es schöpft aus einem Erinnerungsbrunnen, den ich noch gekannt habe, als er (im doppelten Verstand des Wortes) gebraucht wurde. Und wenn ich die Augen schließe, um besser an meine Kindheit zurückdenken zu können, ans Elternhaus und an den ersten Schulgang, an Köchinnen und Kinderfräulein, an Liechtensteinpark und Peregrinimarkt, die Grottenbahn im Prater und die Menagerie in Schönbrunn; an Spaziergänge und Ausflüge mit Meiereien und Jausenstationen; an die sommerliche Ischler Esplanade; an die Besuche auf den Gutshöfen meiner ausgedehnten väterlichen Verwandtschaft in Böhmen; an die ungarischen Flüche, die mein Großvater mütterlicherseits unsrer Familie vererbt hatte; an Einspänner und Fiaker und Pferde-Omnibusse (auch »Stellwagen« genannt, weil man sie durch ein Handzeichen anhalten, also »stellen« konnte); an die als »Elektrische« oder »Tramway« bezeichnete Straßenbahn mit ihren manchmal noch offenen Beiwagen und den im Wageninneren plakatierten Zeichnungen, die den Damen drastisch nahelegten, ihre Hutnadeln zu sichern; an die gestaffelten Signale, wenn ein Zug von seiner Ausgangsstation abfuhr: zuerst eine Trompete aus dem dritten Wagen, dann eine Trillerpfeife aus dem zweiten, und schließlich vom Kondukteur des Leitwagens ein selbstbewusstes »Fertig!«, das schon ins Klingelzeichen des Motorführers überging – wenn ich an all das mit geschlossenen Augen zurückdenke, will mir beinahe scheinen, als gehörte ich selbst zur schemenhaft vorüberziehenden Reihe derer, für die der alte, längst stillgelegte Brunnen meiner Erinnerungen noch eine Quelle lebendiger Versorgung war.

Von dieser Vision bleibt mir mit offenen Augen immerhin so viel übrig, dass ich – und das ist kein fröhlicher Gedanke, das ist schon ein Teil der eingangs erwähnten Wehmut –, dass ich wahrscheinlich einer der Letzten bin, der nicht nur um jenen Brunnen weiß, sondern aus eigener Kenntnis auch die von ihm Versorgten noch im Gedächtnis hat. Sie waren in den Ländern des einstigen Habsburgerreichs beheimatet, sie bildeten einen wesentlichen Sektor des schwarzgelben Kulturkreises, und sie repräsentieren somit zwei garantiert untergegangene Bestandteile des Abendlandes: die k.u.k. Monarchie und ihr jüdisches Bürgertum. Ich vermerke das für den Fall, dass misstrauische Leser den Untertitel dieses Buchs allzu anspruchsvoll finden.

Die Tante Jolesch, die dem Buch als Haupttitel voransteht, hat wie alle anderen, von denen hier die Rede sein wird, wirklich gelebt und hat – auch das gilt für alle anderen – die hier wiedergegebenen Aussprüche wirklich getan. Oder doch die meisten von ihnen. Den und jenen habe ich ihr wissentlich untergeschoben, weil sie ihn getan haben könnte. Denn die Tante Jolesch war, um mit Christian Morgenstern zu sprechen, keine »Person im konventionellen Eigen-Sinn«, sondern ein Typus. Fast in jeder der großen, vielgliedrigen, über Wien und Prag, über Brünn und Budapest, über die österreichische und die ungarische Reichshälfte verzweigten Familien gab es entweder eine Tante oder eine Großmutter, deren treffsichere, teils witzige und teils tiefgründige Aussprüche von der ganzen Verwandtschaft zitiert wurden. Tatsächlich: Die Schöpfung dieser »Aphorismen zur Lebensweisheit« fiel fast immer den Frauen zu. Die Männer waren vollauf damit beschäftigt, Geld zu verdienen, den sozialen Aufstieg der Familie zu betreiben und gegebenenfalls für einen aus der Art geschlagenen Sohn oder Neffen zu sorgen, der sich irgendeiner künstlerischen oder sonst wie brotlosen Laufbahn verschrieben hatte.

Die Zeit der Emanzipation, der gesellschaftlichen Gleichberechtigung und Gleichbewertung (die in der Praxis niemals völlig zustande kam) war erst kurz zuvor angebrochen und sollte bald darauf schon wieder zu Ende gehen. Sie dauerte nicht länger als ein knappes Jahrhundert, sie hatte Platz für drei oder höchstens vier Generationen, und sie ließ den Männern keinen Atem als den zur Wahrnehmung und Ausnützung ihrer Chancen. Folgerichtig waren es auch hier wieder die Frauen, die einen allzu heftigen Wahrnehmungs- und Ausnützungseifer zu bremsen suchten, sich allzu hastigen Assimilationsbestrebungen entgegenstemmten und an ihren instinktiven Begriffen von Tradition und Pietät auf ebenjene Weise festhielten, die dann auch in ihren lebensnahen und lebensklugen Aussprüchen zur Geltung kam. Es war ein sozusagen internes Matriarchat, das sich aus alledem ergab. In ihrem eigenen kleinen Bereich glich die Stellung einer Tante Jolesch beinahe der eines östlichen Wunderrabbis, den man um Rat und Hilfe anging und dessen Überblick über die Fährnisse des Daseins ringsum respektiert wurde. (Leider bestand darin auch schon die einzige und weit entfernte Parallele zu dem von Grund auf anders strukturierten Ostjudentum.)

Nun verhält es sich nicht etwa so, dass der Typus der Tante Jolesch in all seinen Ausprägungen, mit all seiner Ausstrahlung und all seiner Atmosphäre auf den bisher anvisierten Geschichtsabschnitt, also auf die verhältnismäßig geruhsamen Jahrzehnte vor dem fin de siècle und unmittelbar hernach, beschränkt geblieben wäre. Wohl lag in jenem Abschnitt seine Wurzel, nicht aber seine Hochblüte. Die entstand – sonst hätte ich sie ja nicht erleben können – in der vom nahenden Verfall schon überschatteten Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, in einer Zeit der Euphorie und des letzten leuchtenden Aufflackerns eines Lebensstils, der sich aus dem zusammengebrochenen Österreich gerettet und erhalten hatte, bis er dem größeren und endgültigen Zusammenbruch anheimfiel.

In diesen zwanzig Jahren zwischen 1918 und 1938 habe ich zu sehen, zu denken und schließlich zu schreiben begonnen. Ich war zehn Jahre alt, als Wien aufhörte, eine Kaiserstadt zu sein. Ich war noch keine 25, als die braune Sintflut über Deutschland kam und ihre dreckige Gischt in die Nachbarländer hinüberzuspritzen begann. Ich war ein Dreißigjähriger, als sich die Auflösung der österreichischen und dann der tschechoslowakischen Republik vollzog, als ich in die Schweiz emigrierte und mich im folgenden Jahr, beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, freiwillig zum Militärdienst in Frankreich meldete, zu einem ruhmlosen Militärdienst, der acht Monate später mit einer unheroischen, wenn auch nicht ganz ungefährlichen Flucht nach Spanien und Portugal endete. Immer, seit ich denken kann, war die Zeit aus den Fugen und steuerte auf einen Untergang zu, immer, schon als Kind, habe ich ihn gespürt, war ich mir seines Herannahens bewusst, und je deutlicher er mir bewusst wurde, desto intensiver habe ich mich dem Geschenk der noch verbleibenden Zeitspanne hingegeben, der Gnadenfrist, die einer zum Untergang verurteilten Epoche noch zugemessen war. Angefangen von meiner Kindheit unter der Herrschaft eines Monarchen, der 1848 den Thron bestiegen hatte, über die Jahre im Wien der Ersten Republik und später des Ständestaats, über die Jahre im Prag Masaryks und seines Nachfolgers Beneš, bis zur Fäulnis und Agonie eines kapitulierenden Frankreich: Immer sah ich etwas zerbröckeln, was mir lieb war, immer stand mein Leben im Zeichen eines Untergangs. Wäre es zu weit hergeholt, wenn ich von hier aus meine Neigung erkläre, selbst in einer so verdächtig langen Gnadenfrist wie der seit 1945 anhaltenden schon wieder einen Untergang zu wittern?

Indem ich ihn – weit jenseits jeglichen Oswald Spenglers – in den Titel dieses Buches einbeziehe, denke ich weniger an seine eklatanten, für jedermann ersichtlichen Vorzeichen politischer, sozialer oder ideologischer Art, weniger an einen historischen Prozess, dessen Analyse den professionellen Geschichtsmissdeutern überlassen bleibe. Ich denke vielmehr an ein Untergangssymptom, welches sich darin äußert, dass in unsrer technokratischen Welt, in unsrer materialistischen Kommerz- und Konsumgesellschaft die Käuze und Originale aussterben müssen.

Von ihnen und nur von ihnen soll in diesem Buch gesprochen werden. Sie sind es, deren Profile ich hier nachzuzeichnen versuche, um sie aus Sentenzen und Anekdoten noch einmal auferstehen zu lassen, die Namenlosen so gut wie die Namhaften, die Tante Jolesch und den Onkel Hahn so gut wie die Literaturgrößen von Polgar bis Molnár, den Herrn Spielmann und den Religionslehrer Grün so gut wie den Professor Steiner vom »Prager Tagblatt« und den Wiener Rechtsanwalt Hugo Sperber. Sie alle hat es gegeben, und es gibt sie alle nicht mehr, weder sie noch die Gefilde und Kulissen, in denen sie sich bewegten, nicht die Kaffeehäuser und Redaktionen, nicht die Familientische und Sommerfrischen, nichts. Es gab sie bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, und in ein paar letzten Zuckungen – ähnlich wie ein Huhn, dem man den Hals umgedreht hat, ein paarmal noch mit den Flügeln schlägt – gab es sie bis in die Emigration hinein. Seither gibt es sie nicht mehr. Der Brunnen, aus dem ich schöpfe, ist unwiederbringlich versiegt. Bald wird niemand mehr da sein, der ihn noch aufzufinden wüsste.

Dies ist – ich sag‘s zum Abschluss noch einmal – ein Buch der Wehmut. Vielleicht hätte ich ein Buch der Trauer schreiben sollen, aber die möchte ich doch lieber mit mir allein abmachen. Wehmut kann lächeln, Trauer kann es nicht. Und Lächeln ist das Erbteil meines Stammes.

Die Tante Jolesch persönlich

Was nun die Tante Jolesch selbst betrifft, so verdanke ich die Kenntnis ihrer Existenz – und vieler der von ihr überlieferten Aussprüche – meiner Freundschaft mit ihrem Neffen Franz, dem lieben, allseits verhätschelten Sprössling einer ursprünglich aus Ungarn stammenden Industriellenfamilie, die seit Langem in einer der deutschen Spra/chinseln Mährens ansässig und zu beträchtlichem Wohlstand gelangt war. Franz, bildhübsch und mit einer starken Begabung zum Nichtstun ausgestattet (das er nur dem Bridgespiel und der Jagd zuliebe aufgab), muss um mindestens zwölf Jahre älter gewesen sein als ich, denn er hatte bereits am Ersten Weltkrieg teilgenommen und wurde von seinen gleichaltrigen Freunden auch späterhin noch scherzhaft als »Seiner Majestät schönster Leutnant« bezeichnet. Ich war wiederholt auf dem mährischen Besitz seiner Familie zu Gast – »Ein Narr, wer kein Gut in Mähren hat«, hieß es damals in einem zynisch-selbstironischen Diktum jener Kreise – und blieb ihm bis zu seinem arg verfrühten Tod herzlich verbunden. Die einrückenden Deutschen hatten ihn 1939 als Juden eingesperrt, die befreiten Tschechen hatten ihn 1945 als Deutschen ausgewiesen. Man könnte sagen, dass sich auf seinem Rücken die übergangslose Umwandlung des Davidsterns in ein Hakenkreuz vollzog. Er verbrachte dann noch einige Zeit in Wien und übersiedelte schließlich nach Chile, wo er bald darauf an den Folgen seiner KZ-Haft gestorben ist. Die Tante Jolesch hat das alles nicht mehr erlebt.

Franz war ihr Lieblingsneffe, und es fügt sich gut, dass einer ihrer markantesten Aussprüche mit ihm zusammenhängt – mit ihm und mit zwei unter Juden tief verwurzelten Gewohnheiten. Die eine besteht in der Anrufung des göttlichen Wohlwollens für einen demnächst auszuführenden Plan, etwa für eine Reise, die man »so Gott will« morgen antreten und von der man nächste Woche »mit Gottes Hilfe« zurückkehren wird, außer es käme »Gott behüte« etwas dazwischen, vielleicht gar ein Unglück, und »Gott soll einen davor schützen«, dass dies geschehe. Nicht minder tief sitzt, wenngleich ohne religiöse Verankerung, das jüdische Bedürfnis, einem schon geschehenen Missgeschick hinterher eine gute Seite abzugewinnen. Die hier zur Anwendung gelangende Floskel lautet: »Noch ein Glück, daß ...« und kann sich beispielsweise auf eine plötzliche Erkrankung beziehen, die nur dank rascher ärztlicher Hilfe zu keiner Katastrophe geführt hat: »Noch ein Glück, daß der Arzt sofort gekommen ist«; oder es kann »noch ein Glück« sein, dass bei dieser Gelegenheit ein andrer gefährlicher Krankheitskeim entdeckt und entschärft wurde.

Nun hatte Neffe Franz, als er einmal von einer Autoreise heimkehrte, unterwegs einen Unfall erlitten, bei dem er zwar mit dem Schrecken und gelinden Blechschäden davongekommen war, der aber dennoch am Familientisch ausgiebigen Gesprächsstoff abgab, teils weil sowohl Autobesitz wie Autounfälle damals erst im Anfangsstadium standen, also Seltenheitswert besaßen, teils weil man noch nachträglich um Franzens heile Knochen bangte. Immer wieder wollte man hören, wie er die drohende Gefahr – sein Wagen war auf einer regennassen Brücke ins Schleudern geraten – von sich abgewendet hatte, immer wieder hob Franz zu erzählen an, schmückte die Erzählung mit neuen Details und erging sich in neuen Analysen.

»Noch ein Glück«, schloss er einen seiner Berichte ab, »daß ich mit dem Wagen nicht auf die Gegenfahrbahn gerutscht bin, sondern ans Brückengeländer«.

An dieser Stelle mischte sich die Tante Jolesch erstmals ins Gespräch. Sie hatte bis dahin nur stumm und eher desinteressiert zugehört (denn ihrem Franz war nichts geschehen, und das war die Hauptsache). Jetzt hob sie mahnend den Finger und sagte mit großem Nachdruck:

»Gott soll einen hüten vor allem, was noch ein Glück ist.«

Sie hat in ihrem Leben viel Zitierens- und Beherzigenswertes gesagt, die Tante Jolesch, aber nie wieder etwas so Tiefgründiges.

Vom gleichnamigen Onkel weiß die Fama nur wenig zu melden, und selbst dies Wenige verdankt er seiner Frau, der Tante. Er war das, was man in Österreich – um den hoch- und reichsdeutschen Ausdruck »Geck« zu vermeiden – ein »Gigerl« nannte, legte noch in hohem Alter Wert auf modische, nach Maß angefertigte Kleidung und bestand darauf, dass der Schneider zu diesem Behuf »ins Haus« käme. Als das zwecks Anfertigung eines Überziehers wieder einmal der Fall war, fuhr die Tante Jolesch mit nicht just gefühlsbetonter Entschiedenheit dazwischen: »Ein Siebzigjähriger läßt sich keinen Überzieher machen«, erklärte sie. »Und wenn, soll ihn Franzl gleich mitprobieren.«

Der historischen Übersicht wegen sei vermerkt, dass es zu den sozusagen feudalen, vom Adel übernommenen Usancen des reich gewordenen Bürgertums gehörte, bestimmte Dienstleistungen »im Haus« vollziehen zu lassen, statt den Vollzugsort aufzusuchen. Nicht nur Schneider und Modistin, nicht nur Hut- und Schuhmacher ließ man zu sich ins Haus kommen, sondern – und das sogar täglich inklusive Sonntag – auch den Raseur. Er wurde dementsprechend gut bezahlt und dementsprechend schlecht behandelt. Besonders arg trieb es in dieser Hinsicht der wohlbestallte Pardubitzer Fabrikant Thorsch, Vater des in Berlin und nachmals in Hollywood erfolgreichen Filmschriftstellers Robert Thoeren. Er setzte seinem (obendrein jüdischen) Raseur namens Langer jahrelang mit allen erdenklichen Launen und Mucken zu, und Langer ließ sich das jahrelang gefallen – bis es ihm eines Tags zu dumm wurde. Mitten im Einseifen hörte er plötzlich auf, packte wortlos sein Zeug zusammen und verschwand. Der prompt engagierte Nachfolger nahm zwar die Schikanen seines neuen Kunden willig und ohne Widerspruch hin, aber er rasierte ihn schlecht und wurde alsbald entlassen. Der Nächste wiederum beherrschte zwar sein Fach, nicht aber sich selbst: Er reagierte gleich auf die erste Beschimpfung so heftig, dass es zur sofortigen Lösung des Dienstverhältnisses kam. Der Vierte, mit dem Herr Thorsch es versuchte, entsprach sowohl als Raseur wie als Beschimpfungsobjekt allen Anforderungen, nur entsprach er ihnen nicht mit der nötigen Regelmäßigkeit, erschien manchmal zu spät, manchmal gar nicht und verfiel desgleichen der Kündigung. Herr Thorsch sah sich immer unausweichlicher von der Einsicht bedrängt, dass es für Langer keinen brauchbaren Ersatz gab.

Um diese Zeit kam mein Freund Thoeren, was er von Berlin aus gelegentlich tat, zu kurzem Aufenthalt ins Elternhaus und staunte nicht wenig, als ihm auf der Treppe sein Vater begegnete, in formeller Besuchskleidung, mit Cut, Melone, Stock und Handschuhen.

»Wohin gehst du, Papa?«, fragte er verdutzt.

Die Antwort erfolgte in gewichtigem, beinahe feierlichem Tonfall:

»Mein Sohn – im Leben eines jeden Mannes kommt einmal der Tag, an dem er entweder um Entschuldigung bitten oder sich selbst rasieren muß. Ich geh mich entschuldigen.«

Es ist kein Zufall, dass beide Formulierungen, sowohl die des Herrn Thorsch wie jene der Tante Jolesch, aus einer durchaus persönlichen Situation eine allgemeine Lebensregel ableiten. Beide, sowohl der warnende Hinweis auf den schicksalsschweren Tag, der im Leben eines jeden Mannes einmal kommt, wie die nüchterne Feststellung, dass sich ein Siebzigjähriger keinen Überzieher machen lässt, stellen Schlüsse dar, die unabhängig von ihren spezifischen Voraussetzungen zu Recht bestehen wollen. (Darin liegt ja auch ihre wenn schon nicht beabsichtigte, so doch keineswegs unfreiwillige Komik.)

Dieses Streben nach Allgemeingültigkeit situationsbedingter Erkenntnisse trat überhaupt gern zutage, wie etwa in dem lapidaren Ausspruch der Tante Jolesch:

»Ein lediger Mensch kann auch am Kanapee schlafen.«

Es handelte sich hier natürlich nicht um die Fähigkeit eines Unverheirateten, auf wenig bequemer Lagerstatt des Schlafs zu genießen, sondern um die Frage, ob man ihm das zumuten darf. Nach Ansicht der Tante Jolesch durfte man. Das Problem entstand, als zu einem der häufigen Familientage im Hause Jolesch so viele Gäste angesagt waren, dass Not an Unterkunft drohte und dass jedes halbwegs geeignete Möbelstück als Bett herhalten musste. Und die Tante Jolesch entschied, dass diese Notbetten eher für Alleinstehende geeignet wären als für den männlichen oder gar weiblichen Teil von Ehepaaren. Ein lediger Mensch kann auch am Kanapee schlafen, ein verheirateter offenbar nicht.

Wenn nach solchen Gastereien, nach opulenten Mahlzeiten und ausgedehnten Plauderstunden im weiträumigen »Salon«, die letzten Besucher endlich verabschiedet waren, streifte die Tante Jolesch noch lange umher, rückte Fauteuils zurecht, zupfte an Tischtüchern, säuberte sie von unziemlich abgelagerten Speiseresten, von achtlos verstreuter Asche, die es auch vom Teppich wegzukehren galt, schüttelte den Kopf über die von verschüttetem Wein oder Kaffee hervorgerufenen Flecke, sammelte Zigarren- und Zigarettenstummel ein, die in manches Häkeldeckchen ein Loch gesengt hatten, und murmelte missbilligend immer wieder:

»Ein Gast ist ein Tier.«

Sie sprach das allerdings nicht hochdeutsch aus. Sie sagte: »E Gast is e Tier.« Sie bediente sich jenes lässigen, anheimelnden, regional gefärbten Jargons, der (vom richtigen »Jiddisch« weit entfernt) noch Reste des einstmals im Ghetto gesprochenen »Judendeutsch« aufbewahrte und ebendarum in den nunmehr besseren Kreisen streng verpönt war oder gerade noch innerhalb der häuslichen vier Wände toleriert wurde. Seine öffentliche Pflege beschränkte sich auf die in Budapest und Wien florierenden Jargonbühnen, die noch bis 1938 über ganz hervorragende Komiker verfügten. In widerwärtig verstümmelter Form grassierte dieser Jargon in antisemitischen Witzen und tut das wohl auch heute noch. Als Verständigungsmittel ist er ausgestorben, weshalb er im Folgenden ab und zu eines Kommentars bedürfen wird. Auch möchte ich gleich an dieser Stelle anmerken, dass ich bei der Wiedergabe bestimmter Redewendungen, Ausdrucksweisen und Tonfälle in hohem Maß auf das sprachliche, ja sprachmusikalische Verständnis des Lesers angewiesen bin. Ich kann hier nur die Partitur liefern; der Klang will ergänzt sein.

Verstöße gegen das Hochdeutsche und dessen Grammatik wurden übrigens nicht nur von der Tante Jolesch und ihresgleichen begangen. Wenn sie »am Kanapee« sagte statt korrekt »auf dem Kanapee«, so war das eine in vielen deutschen Dialekten übliche Sprachverschleifung, die sich zumal in Österreich eingebürgert hat und von so ernst zu nehmenden Autoren wie Heimito von Doderer und seinem Schüler Herbert Eisenreich sogar im Druck beibehalten wird. Die Tante Jolesch sagte ja auch nicht »auf dem Land«, sondern »am Land«:

»Am Land kann man nicht übernachten«, lautete eine von ihr geprägte Sentenz, die mit »Land« ungefähr alles meinte, was nicht »Stadt« war, und wo es infolge zurückgebliebener Wohnkultur keine akzeptablen Nächtigungsmöglichkeiten gab. Der Begriff »Land« wäre hier sinngemäß durch »flach« zu ergänzen, bezog sich also nicht auf die vorwiegend gebirgigen Sommerfrischen (siehe diese), obwohl auch für sie die Wendung galt, dass man »aufs Land« ging – hier jedoch in positivem, durch gute Luft und Gottes freie Natur gekennzeichnetem Unterschied zur Stadt.

Das verweist uns auf eine weitere Eigenheit der Tante Jolesch, nämlich auf ihre höchst reservierte Einstellung nicht nur zum »Land« in beiderlei Sinn, sondern auch zu Städten jeglicher Art, Größe, Schönheit und Berühmtheit, ja zum Ortswechsel schlechthin. Schon die Reisevorbereitungen, mit denen man doch niemals rechtzeitig fertig wurde, widerstrebten ihr:

»Abreisen sind immer überstürzt«, sagte sie.

Und mit den Reisen als solchen wusste sie erst recht nichts anzufangen. Zwar gehörte es – ähnlich wie die Gepflogenheit, Schneider und Raseur »ins Haus« kommen zu lassen – fast unerlässlich zum guten Ton und zur gehobenen Lebenshaltung, möglichst weite und kostspielige Reisen zu unternehmen, sich mit dem Besuch möglichst vieler attraktiver Städte ausweisen zu können und durch die Berichte darüber im Bekanntenkreis möglichst viel Neid zu erwecken – aber für die Tante Jolesch hatte das alles keinen Reiz. Auch an den diesbezüglichen Gesprächen, am genießerischen Austausch von Erfahrungen und Vergleichen pflegte sie sich nicht zu beteiligen. Ein einziges Mal griff sie mit einer abschließenden Feststellung ein:

»Alle Städte sind gleich, nur Venedig is e bissele anders.«

Rein äußerlich erinnert das an eine Formulierung ungesicherten Ursprungs, als deren Schöpfer abwechselnd irgendjemandes Tante, Onkel oder Großvater auftritt und die in der Emigration häufig zitiert wurde: »Ich bin überall e bissele ungern.« Aber die Ähnlichkeit kommt übers Phonetische nicht hinaus. Wenn die beiden Aussprüche überhaupt etwas gemeinsam haben, dann höchstens einen gewissen Mangel an Fernweh. Er ist nicht entscheidend. Entscheidend, und zwar zugunsten der Tante Jolesch, ist die tiefe Skepsis allem Unbekannten gegenüber, ist die Abneigung, sich für Fremdes nur der Fremdheit halber zu begeistern, ist das gesunde Vertrauen in die eigene Wahrnehmung und das eigene Urteil, das sich von keiner Kulisse und keinem Klischee blenden lässt. (Die englische Sprache kennzeichnet diese Haltung ebenso unnachahmlich wie unübersetzbar mit »down to earth«.)

Gern würde ich der Tante Jolesch einen Ausspruch zuschreiben, den sie aus zeitlichen Gründen leider nicht getan haben kann. Es tat ihn die alte Frau Zwicker, die 1938 mit ihrer Familie nach New York emigrierte und in Riverdale, einer weit außerhalb der Stadt gelegenen Wohnsiedlung, bescheidene Unterkunft im ersten Stock eines Reihenhauses fand. Dort saß Frau Zwicker stundenlang am Fenster, sah in der Ferne die undeutlichen, dunstverhangenen Konturen der Skyline (die sie vielleicht für eine Fata Morgana oder für sonst etwas Irreales hielt), sah in der Nähe den träg und schmutzig dahinfließenden Hudson, sah zum Bersten gefüllte Abfallkübel und streunende Katzen, hörte das Lärmen spielender Kinder und dachte an vergangene Zeiten.

Ein gleichfalls emigrierter Freund der Familie kam vorbeigeschlendert:

»Na, wie gefällt‘s Ihnen in New York, Frau Zwicker?«, fragte er zum Fenster hinauf. Und bekam von Frau Zwicker eine Antwort, in der unmutige Verwunderung über die dumme Frage mitschwang:

»Wie soll es mir gefallen am Balkan?«

Das könnte wahrlich auch die Tante Jolesch gesagt haben. Aber sie hat um diese Zeit nicht mehr gelebt.

Sie ist 1932 gestorben, friedlich und schmerzlos, von Ärzten betreut, von der Familie umsorgt, zu Hause und im Bett – wie damals noch gestorben wurde (und wie es bald darauf so manchem ihrer Angehörigen nicht mehr vergönnt war).

Kurz vor dem Ende offenbarten sich ihr Charakter und ihre Lebensweisheit in einem letzten Ausspruch, mit dem sie das Geheimnis ihrer weithin berühmten Kochkunst preisgab – und zu dem eine in jeder Hinsicht passende Vorgeschichte gehört.

Gleich allen wahren Köchinnen, die ihre Kunst im häuslichen Gehege ausüben – es wird von ihnen noch die Rede sein –, war auch die Tante Jolesch ausschließlich auf die Genussfreude und das Wohlbehagen derer bedacht, denen sie ihre makellos erlesenen Gerichte auftischte. Es sollte den anderen munden, nicht ihr. Sie selbst begnügte sich damit, ihren Hunger zu stillen. Als man sie einmal nach ihrer Lieblingsspeise fragte, wusste sie keine Antwort.

»Aber du mußt doch schon draufgekommen sein, was dir am besten schmeckt«, beharrte der Frager.

Nein, um solche Sachen kümmere sie sich nicht, replizierte ebenso beharrlich die Tante Jolesch (wobei sie in Wahrheit nicht »Sachen« sagte, sondern »Narreteien«, und genau genommen »Narrischkaten«).

Der Wissbegierige ließ nicht locker und spitzte nach einigem Hin und Her seine Frage vermeintlich unentrinnbar zu:

»Also stell dir einmal vor, Tante – Gott behüte, daß es passiert –, aber nehmen wir an: du sitzt im Gasthaus und weißt, daß du nur noch eine halbe Stunde zu leben hast. Was bestellst du dir?«

»Etwas Fertiges«, sagte die Tante Jolesch.

Wäre es nach den Verehrern ihrer Kochkunst gegangen, dann hätte sie sich als Abschiedsmahl ihre eigenen »Krautfleckerln« zubereiten müssen, jene köstliche, aus klein geschnittenen Teigbändern und klein gehacktem Kraut zurechtgebackene »Mehlspeis«, die je nachdem zum Süßlichen oder Pikanten hin nuanciert werden konnte: In der ungarischen Reichshälfte bestreute man sie mit Staubzucker, in der österreichischen mit Pfeffer und Salz. Krautfleckerln waren die berühmteste unter den Meisterkreationen der Tante Jolesch. Wenn es ruchbar wurde, dass die Tante Jolesch für nächsten Sonntag Krautfleckerln plante – und es wurde unweigerlich ruchbar, es sprach sich unter der ganzen Verwandtschaft, wo immer sie hausen mochte, auf geheimnisvollen Wegen herum, nach Brünn und Prag und Wien und Budapest und (vielleicht mittels Buschtrommel) bis in die entlegensten Winkel der Puszta –, dann setzte aus allen Himmelsrichtungen ein Strom von Krautfleckerl-Liebhabern ein, die unterwegs nicht Speise noch Trank zu sich nahmen, denn ihren Hunger sparten sie sich für die Krautfleckerln auf, und den Durst löschte ihnen das Wasser, das ihnen in Vorahnung des kommenden Genusses im Mund zusammenlief. Und ein Genuss war‘s jedes Mal aufs Neue, ein noch nie da gewesener Genuss.

Jahrelang versuchte man der Tante Jolesch unter allen möglichen Listen und Tücken das Rezept ihrer unvergleichlichen Schöpfung herauszulocken. Umsonst. Sie gab‘s nicht her. Und da sie mit der Zeit sogar recht ungehalten wurde, wenn man auf sie eindrang, ließ man es bleiben.

Und dann also nahte für die Tante Jolesch das Ende heran, ihre Uhr war abgelaufen, die Familie hatte sich um das Sterbelager versammelt, in die gedrückte Stille klangen murmelnde Gebete und verhaltenes Schluchzen, sonst nichts. Die Tante Jolesch lag reglos in den Kissen. Noch atmete sie.

Da fasste sich ihre Lieblingsnichte Louise ein Herz und trat vor. Aus verschnürter Kehle, aber darum nicht minder dringlich kamen ihre Worte:

»Tante – ins Grab kannst du das Rezept ja doch nicht mitnehmen. Willst du es uns nicht hinterlassen? Willst du uns nicht endlich sagen, wieso deine Krautfleckerln immer so gut waren?«

Die Tante Jolesch richtete sich mit letzter Kraft ein wenig auf:

»Weil ich nie genug gemacht hab ...«

Sprach‘s, lächelte und verschied.

Damit glaube ich alles berichtet zu haben, was ich zur Ehre ihres Andenkens zu berichten weiß.

Ein kleiner Nachtrag noch, der diesem Andenken keinen Abbruch tun wird: die Tante Jolesch war nicht schön. Zwar drückten sich Güte, Wärme und Klugheit in ihrem Gesicht zu deutlich aus, als dass sie hässlich gewirkt hätte, aber schön war sie nicht. Tanten ihrer Art waren überhaupt nicht schön. Ein Onkel meines Freundes Robert Pick hatte etwas so Hässliches zur Frau genommen, dass sein Neffe ihn eines Tags geradeheraus fragte: »Onkel, warum hast du die Tante Mathilde eigentlich geheiratet?« Der Onkel dachte eine Weile nach, dann zuckte er die Achseln: »Sie war da«, sagte er entschuldigend.

Von solch exzessiver Hässlichkeit konnte bei der Tante Jolesch nun freilich keine Rede sein, und sie ihrerseits hat nach »schön« oder »hässlich« erst gar nicht gefragt, für sie fiel das unter den gleichen Begriff von »Narrischkeiten« wie die Frage nach ihrer Lieblingsspeise. Sie war davon durchdrungen, dass man derlei Äußerlichkeiten nicht wichtig zu nehmen hatte, und wer das dennoch tat, setzte sich ihrem Tadel, wo nicht gar ihrer Verachtung aus. Als einer ihrer Neffen auf Freiersfüßen ging und zum Lob seiner Auserwählten nichts weiter vorzubringen hatte als deren Schönheit, bedachte ihn die Tante Jolesch mit einer galligen Zurechtweisung: »Schön ist sie? No und? Schönheit kann man mit einer Hand zudecken!«

Nein, sie hielt nicht viel von Schönheit, bei Frauen nicht und schon gar nicht bei Männern. Und so schließe denn dieses Kapitel mit einem Ausspruch, der die Tante Jolesch nicht nur in sprachlicher Hinsicht auf dem Höhepunkt ihrer Formulierungskraft zeigt:

»Was ein Mann schöner is wie ein Aff, is ein Luxus.«

Damit kommen wir zu einem wichtigen sprachtheoretischen Exkurs.

Exkurs über die vielfältige Bedeutung des Wörtchens »was«

Um die vielfältigen Funktionen, die das unscheinbare Wörtchen »was« ausüben kann, wenigstens annähernd zu klären, müssen einige Anekdoten aus dem ihnen zugedachten Rahmen herausgelöst und vorweggenommen werden; hoffentlich schadet das weder ihnen noch dem Rahmen.

In der abschließend zitierten Äußerung der Tante Jolesch kommt dem »was« komparative Bedeutung zu, genauer: die Bedeutung einer zu Vergleichszwecken herangezogenen Qualität. Eine grammatikalisch korrekte (und somit unbrauchbare) Fassung des Satzes hätte etwa zu lauten: »Jedes Ausmaß männlicher Schönheit, das die Schönheit eines Affen übersteigt, ist ein Luxus.«

Mit einem anders gearteten »was« konfrontiert uns jene bildungsbeflissene junge Dame der Prager Gesellschaft, die sich stets zu ihrem Blaustrumpf-Dasein bekannte und jedem, der es hören wollte, hochnäsig zu verstehen gab, dass geistige Werte ihr höher galten als leichtfertige Abenteuer:

»Was andere Mädchen Verhältnisse haben, geh ich in Vorträge!«

Hier dient das »was« einem quantitativen Vergleich (keinem qualitativen wie bei der Tante Jolesch). Bezöge es sich nur auf den Zeitaufwand, so hätte zur Not auch ein blässliches »während« ausgereicht. Aber das füllig ausgreifende »was« umschließt viel mehr, umschließt alles, was andere Mädchen nicht nur an Zeit, sondern an Planung, Interesse und persönlichem Einsatz für die Männerwelt aufwenden. Sie, die Sprecherin, betreibt den gleichen Aufwand für Bildungszwecke.

Zweien »was« auf einmal begegnen wir in dem nun folgenden Ausspruch, der gleichfalls in Prag entstanden und gleichfalls weiblichen Ursprungs ist. Seine Schöpferin besitzt noch aus anderen Gründen ein gewisses Recht auf Unsterblichkeit. Es handelt sich um die alte Kisch.

Die alte Kisch – heimlich auch »Eichel-Ass« genannt, weil sie der dick vermummten, mit überkreuzten Armen vor einem Ofen hockenden Weibsfigur glich, die auf den sogenannten »doppeldeutschen« Spielkarten den Winter symbolisiert – war die Mutter des »rasenden Reporters« Egon Erwin Kisch und war der Prototyp eines matriarchalisch herrschenden Familienoberhaupts, vor dem nicht nur die Söhne, sondern noch die entferntesten Verwandten sich angstvoll neigten.

Es gibt da eine schon oft erzählte Geschichte, die allmählich die Patina historischer Wahrheit angesetzt hat. Sie spielt in den wirren Umsturztagen nach dem Ersten Weltkrieg, als ein Trupp der damals in Wien gebildeten »Roten Garde« unter Führung von Egon Erwin Kisch ins Redaktionsgebäude der »Neuen Freien Presse« eindrang und als im Stiegenhaus Paul Kisch, Wirtschaftsredakteur der »Presse«, seinem rotgardistischen Bruder entgegentrat:

»Was willst du hier, Egon?«

»Das siehst du ja. Wir besetzen eure Redaktion.«

»Wer – wir?«

»Die rote Garde.«

»Und warum wollt ihr gerade die Presse besetzen?«

»Weil sie eine Hochburg des Kapitalismus ist.«

»Mach dich nicht lächerlich und schau, daß du weiterkommst.«

»Paul, du verkennst den Ernst der Lage. Im Namen der Revolution fordere ich dich auf, den Eingang freizugeben. Sonst ...!«

»Gut, Egon. Ich weiche der Gewalt. Aber eins sag ich dir: ich schreib‘s noch heute der Mama nach Prag.«

Verlässlichen Berichten zufolge soll Egon Erwin Kisch daraufhin das Zeichen zum Rückzug gegeben haben.

Damit dürfte die Gestalt der alten Kisch in ihrer ganzen furchtgebietenden Größe umrissen sein. Und wenn man sich jetzt noch etliche Jahre zurückversetzt, in die Jünglingszeit Egon Erwins, der damals auf den zärtlichen Rufnamen »Egonek« hörte, wird man ermessen können, mit welch bangen Gefühlen er eines späten Abends heimwärts schlich, nachdem er in einem übel beleumundeten Kaffeehaus – seines judenfreundlichen Besitzers wegen »Cafe zum Schabbesgoj«1 geheißen – von Falschspielern hochgenommen und um seine gesamte Barschaft erleichtert worden war. Natürlich musste er das seiner Mutter gestehen, und natürlich erwartete er ein Donnerwetter.

Die alte Kisch jedoch nahm seine Beichte gelassen auf und begegnete ihr mit jenem »was«-trächtigen Ausspruch, auf den wir eigentlich hinsteuern wollten; sie sagte:

»Was setzt du dich hin Karten spielen mit Leuten, was sich hinsetzen Karten spielen mit dir?«

Um das zweite »was« brauchen wir uns nicht weiter zu kümmern; es ist ein verschlampter Relativanschluss, wie er – ähnlich dem schon erwähnten »am« (statt »auf dem«) – von vielen deutschen Dialekten anstelle des bestimmten Artikels praktiziert wird.

Uns interessiert das erste »was«. Es hat mit dem »was« der Tante Jolesch und dem des Prager Blaustrumpfs nichts zu tun, dient keinem Vergleich und keiner Antithese, sondern steht für »warum« oder »wozu«, und zwar mit einem unüberhörbar kritischen, ja verächtlichen Unterton: »Was fällt dir ein?« oder »Was soll das?«

Im Übrigen schlägt der Ausspruch der alten Kisch, so originell er formuliert ist, in eine keineswegs originelle Kerbe (und lässt sich ebendarum in vielen Situationen anwenden).

So wird vom Fürsten Metternich berichtet, dass er den jüdischen Bankier Eskeles wieder einmal um eine größere Staatsanleihe anging und ihm beim Abschied als besonderen Huldbeweis eine vertrauliche Mitteilung machte:

»Ich wollte Ihm noch etwas sagen, Eskeles. Man berichtet mir, daß Sein Sohn Jakob sich in liederlicher Gesellschaft herumtreibt, mit Diversanten und allerlei umstürzlerischem Gesindel. Seh Er doch zu, daß das aufhört. Er versteht mich, nicht wahr? Und morgen bringt Er mir also das Geld.«

Der Bankier Eskeles hielt im devoten Rückwärtsschreiten inne:

»Das muß ich mir noch einmal überlegen, hochfürstliche Gnaden.«

»Wie? Warum?« Metternich runzelte die Brauen. »Was muß Er sich überlegen?«

»Ob ich einem Staat, der vor meinem Kobi Angst hat, Geld borgen soll ...«

In jüngerer Zeit war es Anton Kuh, der den Ausspruch der alten Kisch zu praktischer Anwendung brachte. Im Februar 1938, nach der Rückkehr des österreichischen Bundeskanzlers Schuschnigg von seinem verhängnisvollen Besuch bei Hitler, hatte Kuh im Freundeskreis einen Plan entworfen, wie Österreich dem drohenden Zugriff der Nazis vielleicht doch noch entgehen könnte. Auf irgendwelchen Wegen bekam der österreichische Unterrichtsminister Pernter Wind davon und bat Anton Kuh, ihn mit diesem Plan vertraut zu machen. Kuh tat es, ging nach Hause, packte seine Koffer und verließ Österreich noch am selben Tag. Wie er später freimütig zugab, war ihm die alte Kisch eingefallen. Zu einer Regierung, die sich mit ihm, Anton Kuh, hinsetzte, hatte er kein Vertrauen mehr.

1 »Schabbesgoj« war die im Ghetto und seiner unmittelbaren Nachfolge gebräuchliche Bezeichnung für den nichtjüdischen Helfer, der am Sabbath (»Schabbes«) in frommen jüdischen Häusern die kleineren Arbeiten und Handgriffe verrichtete, die den Juden aus religiösen Gründen (Sabbathruhe) verboten waren.

Von Onkel, Neffen und Rabbinern

Nach einem Exkurs hat man bekanntlich dorthin zurückzukehren, wo man stehen geblieben war. Wir sind bei der Tante Jolesch stehen geblieben und kommen nunmehr zum Onkel Hahn.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass der Onkel Hahn eine ungleich farbigere Figur war als der Onkel Jolesch. Der Onkel Jolesch war eine Art Prinzgemahl und wäre ohne die gleichnamige Tante gar nicht vorgekommen. Der Onkel Hahn hat sich selbstständig und in eigenem Recht anekdotischen Rang erworben.

Die Kenntnis dieser zwar wenigen, aber wichtigen Anekdoten verdanke ich meinem 1969 verstorbenen Freund Ernst Deutsch. Er hatte sie aus seinen Prager Jugendjahren aufbewahrt und wusste sie vortrefflich zu erzählen – wie er überhaupt einen (nicht nur passiven) Humor besaß, den man in diesem großen, leidenschaftlichen Tragöden, wenn man ihn nur von der Bühne her kannte, schwerlich vermutet haben würde. Ich sage mit Absicht: »nur von der Bühne her«, nicht: »als Schauspieler«. Denn in Schauspielerkreisen wusste man sehr wohl von seinem Witz und kolportierte manchen Beleg dafür, zum Beispiel eine Geschichte aus der Zeit um 1920, als der fulminante Aufstieg des jungen Ernst Deutsch durch einen einzigen Durchfall – in Gutzkows »Königsleutnant« – verunziert wurde. Kurz nach diesem (auf ein Gastspiel in Leipzig beschränkt gebliebenen) Misserfolg trat Deutsch ein Engagement am Hamburger Schauspielhaus an, wo ihn der Doyen des Ensembles mit wuchtiger und würdiger Pere-noble-Attitüde empfing:

»Wie schön, daß Sie zu uns gekommen sind, mein lieber junger Freund. Übrigens habe ich Sie schon auf der Bühne gesehen.«

»Ich weiß«, bestätigte Deutsch. »Als Königsleutnant.«

»Ach? Wieso wissen Sie das?«

»In der Rolle hat mich jeder gesehen«, lautete die freundliche Erklärung.

Die bekannteste Deutsch-Anekdote geht auf eine Berliner Inszenierung des »Kaufmanns von Venedig« zurück, in der Albert Bassermann den Shylock und Ernst Deutsch den »königlichen Kaufmann« Antonio gab (der Shylock wurde erst Jahrzehnte später zu einer seiner großen Altersrollen). Als nun bei der öffentlichen Generalprobe die als Anwalt verkleidete Porzia mit der Frage: »Wer ist der Kaufmann hier und wer der Jude?« die Gerichtsverhandlung im letzten Akt einleitete, wandte sich Deutsch, seine einmalige Extempore-Chance nützend, in keineswegs Shakespeare´scher Diktion zum Richtertisch: »Sie werden lachen, Herr Doge – ich bin der Kaufmann.«

Mir selbst hat er in den langen Jahren unsres freundschaftlichen Umgangs unzählige Heiterkeiten beschert, an die ich umso dankbarer zurückdenke, als sie uns oft genug über die gar nicht heiteren Talsohlen der Emigrationszeit hinweghalfen. Ernst Deutsch, dessen Gattin Anuschka ihm und seinen Freunden eine wunderbare Betreuerin war, hat diese Zeit souverän gemeistert, hat seine lächelnde Gelassenheit nie verloren. Zornig, beinahe böse sah ich ihn nur ein einziges Mal: als er das Copyright an den Geschichten vom Religionslehrer Grün geltend machen musste, das ich irrtümlich Franz Werfel zugeschrieben hatte. Darauf komme ich noch zurück. Jetzt soll vom Onkel Hahn die Rede sein.

Der Onkel Hahn – dem Jüngling Ernst ein Onkel mütterlicherseits – lebte in Prag, und zwar im Unfrieden mit seiner Familie, die eines der schönen, alten Bürgerhäuser in der damaligen Tuchmachergasse bewohnte. Er dürfte diesen Unfrieden vorsätzlich herbeigeführt haben, denn er war, das ging aus den Schilderungen seines Neffen klar hervor, ein unleidlicher, rechthaberischer Querulant. Ob zuerst er mit der Familie oder zuerst die Familie mit ihm nichts zu tun haben wollte, steht dahin – jedenfalls hatten sie nichts miteinander zu tun, was jedoch Onkel Hahns Bedürfnis, über das Treiben der missliebigen Verwandtschaft auf dem Laufenden zu bleiben, nicht etwa dämpfte, sondern steigerte. Dies machte sich der ständig geldbedürftige Neffe listenreich zunutze, indem er sich in regelmäßigen Intervallen bei dem in einem andern Stadtteil wohnenden Onkel einfand und durch raffiniert hinhaltende Gesprächsführung die Neugier des streitsüchtigen Eigenbrötlers so lange zu steigern verstand, bis ihm ein finanzieller Lohn für ihre Befriedigung sicher war. Mit der Zeit verknappte sich dieses Verfahren zu folgendem Einleitungsdialog:

»Was tut sich in der Tuchmachergasse?«, fragte der Onkel.

»Nichts«, antwortete der Neffe.

»Zum Beispiel«, sagte der Onkel, deponierte je nach Laune 50 Heller oder eine Krone auf dem Tisch, lehnte sich im Ohrensessel zurück und lauschte gierig dem Familientratsch.

Ernstens korrupte Erbötigkeit ging so weit, dass er seinen Onkel, der ihm als Geldquelle ebenso unentbehrlich war wie er dem Onkel als Informationsquelle, nicht nur auf Spaziergängen und ins Kaffeehaus begleitete, sondern in Notfällen sogar zum samstäglichen Gottesdienst, wo Onkel Hahn – und dazu brauchte er einen willfährigen Partner – an der Predigt des Rabbiners jedes Mal etwas auszusetzen fand. Diese Predigten folgten in Aufbau, Stil und Tonfall einer Tradition, die von den führenden Rabbinern des 19. Jahrhunderts geprägt worden war (und noch in meine eigene Jugendzeit hineinreichte): Es war eine Mischung aus guttural gebändigtem Pathos und frei fließendem Schmalz, aus milder Drohung und eifernder Beschwörung, aus Demut und Grollen – jeder dieser gelehrten Gottesdiener hielt sich für einen aus dem Alten Testament in die Neuzeit verschlagenen Propheten und stand mit seinen biblischen Vorfahren gewissermaßen auf Du und Du. Zu den unumstößlichen Eigenheiten ihrer Kanzelreden gehörte die Verwendung von Zitaten aus der Heiligen Schrift, zuerst im hebräischen Original und dann in deutscher Übersetzung, damit auch die minder bibelfesten Gemeindemitglieder es verstünden.

An einem Samstag nun, an dem der Onkel Hahn mit seinem Neffen Ernst in der Synagoge erschienen war, predigte der Rabbiner über die Pflicht zum Wohltun, wetterte wider Verschwendung und Prunksucht, kam auf die gottgefälligen Aspekte der Sparsamkeit zu sprechen (weil man dann nämlich einem Bedürftigen jederzeit helfen könne) und zog mit erhobener Stimme biblische Unterstützung heran: »Hat uns doch schon der Prophet Jesaja mahnend zugerufen ...« (folgte der Originaltext des Zurufs) »... was soviel bedeutet wie: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not!«

Da aber wandte sich der Onkel Hahn missbilligend an die Umsitzenden:

»Das hab ich schon viel früher gesagt!«

Seine weitaus erheblichste Äußerung – und zugleich ein bedeutsames Zeugnis für das historische Kontinuitätsbewusstsein des Juden – erfolgte anlässlich eines Kinobesuchs. Man gab die erste, von Cecil B. de Mille geschaffene Verfilmung der »Zehn Gebote«, die zu den Marksteinen der Hollywooder Stummfilm-Ära zählt und nicht nur durch den monströsen Aufwand ihrer Bauten und Massenszenen Aufsehen erregte, sondern (zumindest in der Fachwelt) auch durch die zugleich primitive und geniale Art, wie de Mille den Durchgang der Kinder Israels durchs Rote Meer bewältigte: Er ließ in das spielzeuggroße Modell eines ausgedörrten Flussbettes von beiden Seiten Wasser einschütten und kurbelte den Ablauf ein zweites Mal rückwärts, was in der vergrößerten Filmprojektion den zwingenden Eindruck einer nach beiden Seiten sich teilenden Wasserflut ergab. Im Film watschelten dann einige Hundert Statisten mit aufgeklebten Vollbärten durch ein wirkliches Flussbett, und als der Letzte draußen war, wurde wieder das Modell einkopiert, über dem sich die Wogen schlossen. Das Bild blendete langsam aus. Im Kino herrschte die Stille weihevoller Ergriffenheit.

Und in diese Stille hinein ließ sich laut und deutlich der Onkel Hahn vernehmen:

»Also so war das nicht!«

Bevor ich die Brücke betrete, die von Ernst Deutsch zum Religionslehrer Grün führt, habe ich zur Stilistik rabbinischer Predigten eine eigene Reminiszenz beizutragen. Sie stammt aus meinen frühen Gymnasiastenjahren in Wien (die späteren in Prag haben mir auf diesem Gebiet nichts mehr eingebracht, dafür aber sehr viel andres), sie stammt, um es genau zu sagen, vom sogenannten »Jugendgottesdienst«, der immer am ersten Samstag im Monat stattfand und an dem die jüdischen Schüler – in der offiziellen Terminologie schonungsvoll als »Schüler mosaischen Glaubensbekenntnisses« bezeichnet – vollzählig teilnahmen. Sie taten das nicht etwa aus Frömmigkeit, sondern weil die Teilnahme eine Verkürzung der Unterrichtszeit um zwei Stunden bedeutete. Gelegentliche Stichproben ließen es wenig ratsam erscheinen, sich auf dem Weg zur Synagoge zu verkrümeln, was im Ertappungsfall streng geahndet wurde. Aber auch davon abgesehen war es immer noch besser, statt des Geografie– oder Lateinunterrichts eine Predigt über sich ergehen zu lassen.

Und eine dieser Predigten begann der uns zugeteilte Rabbiner Nußbaum, dessen blumiges Timbre mir bis heute vergnüglich im Ohr geblieben ist, mit folgenden Worten:

»Meine andächtigen jungen Zuhörer! Ich möchte nicht zu weit zurückgreifen in der Geschichte unseres Volkes. Es geschah im Jahre zweitausendeinhundert vor der üblichen Zeitrechnung ...«

Was damals geschah, ist mir leider entfallen. Ich weiß nur noch, dass der behutsame Rabbi nicht zu weit zurückgreifen wollte.

Es wird jetzt eine Entschuldigung fällig, und vermutlich nicht zum letzten Mal. Der Ansturm von Erinnerungen, dem ich hier ausgesetzt bin, wird mich wohl noch öfter in die nahezu unausweichliche Zwangslage bringen, vom Hundertsten ins Tausendste zu geraten; hoffentlich kann ich die Nachsicht des Lesers dadurch abgelten, dass ihn das Tausendste ebenso wenig langweilen wird wie das Hundertste.

Die Geschichte, die sich mir eben jetzt im Zusammenhang mit der »üblichen Zeitrechnung« und dem jüdischen Kalender aufgedrängt hat, wurde mir vor etlichen zwanzig Jahren von George London berichtet, dem amerikanischen Bassbariton, der damals am Beginn seiner leider viel zu früh abgeschlossenen Karriere stand (und der, nebenbei, ein großartiger Erzähler jiddisch-amerikanischer Geschichten ist). Er will vom Nebentisch her mit angesehen und mit angehört haben, was sich eines Tags zur Lunchzeit in einem der nobelsten Nobelrestaurants der New Yorker Park Avenue zutrug:

Im Lokal erschienen zwei unverkennbar orthodoxe Juden, blickten verwirrt um sich, wurden des offenkundigen Irrtums, der sie hierhergeleitet hatte, zu spät gewahr und nahmen zögernd Platz. Um ganz bestimmt keinen Verstoß gegen die rituellen Speisegesetze zu begehen, bestellten sie nur wenig und garantiert Unverfängliches, nämlich Gervais und Obstsalat – eine Bestellung, die der Kellner mit kaum verhohlenem Nasenrümpfen entgegennahm. Noch nasenrümpfender reagierte der Sommelier, als sie ihm die Weinkarte ungelesen zurückreichten und als der Mutigere von beiden sich nach verlegener Pause zu der Frage aufraffte, ob man in diesem Lokal auch koscheren Wein bekommen könnte? Womöglich von der bestens bekannten, unter Aufsicht des ehrw. Oberrabbinats stehenden Firma Manischewitz?

Er werde versuchen, so etwas herbeizuschaffen, äußerte sehr von oben herab der Sommelier.

Tatsächlich brachte er nach einer Weile in silbernem Eiskübel das Gewünschte.

Der Besteller zog die Flasche hervor, prüfte das Etikett und wandte sich an den ausdruckslos dastehenden Kellermeister:

»Sagen Sie – war 5712 ein guter Jahrgang?«

Zurück zum Hundertsten, zu den Geschichten vom Religionslehrer Grün – und vorher noch rasch zu dem zornigen Anspruch, den Ernst Deutsch auf das Urheberrecht an diesen Geschichten geltend machte. Der Anspruch besteht zu Recht. Den Zorn hatte ich hervorgerufen, als ich in einem von gänzlich anderen Dingen handelnden Gespräch ahnungslos und unschuldig die Bemerkung einflocht, das eben Gesagte erinnere mich an eine Geschichte, die mir Franz Werfel von seinem Religionslehrer Grün erzählt hatte, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Werfel kopiert ihn übrigens ganz ausgezeichnet, zumindest habe ich diesen Eindruck. ... und weiter kam ich nicht. Schon während meiner letzten Worte hatte sich das Mimenantlitz immer bedrohlicher verfärbt und begann bereits leicht ins Violette zu spielen – jetzt donnerte sein Besitzer los, mit jener metallisch dröhnenden Stimme, die er sonst nur für seine wuchtigsten Bühnenausbrüche einsetzte:

»Was heißt das: ob ich ihn kenne? Wovon sprichst du? Der Rebbe Grün war mein Religionslehrer, nicht der vom Werfel! Und was heißt das: der Werfel kopiert ihn? Eine Unverschämtheit! Er kopiert nicht den Rebbe Grün, er kopiert mich, wie ich den Rebbe Grün kopiere! Auch seine Geschichten kennt er nur von mir! Merk dir das gefälligst!«

Hätte ich behauptet, nicht er, Ernst Deutsch, habe 1917 in Dresden Hasenclevers »Sohn« zum Triumph geführt, sondern Fritz Kortner – ich hätte damit kein größeres Ungewitter auf mein Haupt laden können. Und es war, das musste und muss ich zugeben, des Anlasses wert. Denn die Geschichten vom Rebbe Grün gehören zu den Köstlichkeiten des Altprager Anekdotenschatzes, wurden von Ernst Deutsch und – kaum wage ich‘s anzufügen – dank seinem großartigen Imitationstalent auch von Franz Werfel meisterhaft erzählt und teilen das Schicksal aller auf erzählerische Meisterschaft angewiesenen Geschichten: Sie lassen sich schriftlich nur schwer und verlustreich wiedergeben.

Der Religionslehrer Grün, dem der Titel »Rebbe« in geringschätziger, in bübisch herabwürdigender Absicht zuteilwurde, nicht etwa aufgrund einer rabbinischen Befugnis oder gar um einer Gelehrsamkeit willen, wie sie unter Ostjuden durch die Anrede »Reb« beglaubigt wird – der Rebbe Grün unterrichtete also an einigen der deutschsprachigen Prager Gymnasien die Schüler mosaischen Glaubensbekenntnisses in »Religion und biblischer Geschichte«. Diese schon an sich wenig beneidenswerte Tätigkeit wurde ihm noch dadurch versauert, dass er einer sonderbaren Art von Gedankenflucht unterlag, die ihn dem Hohn der mosaischen Schülerschaft in weit höherem Ausmaß preisgab, als es im Unterrichtsfach Religion, in dem man bekanntlich nicht durchfallen konnte, ohnehin die Regel war. Unter andrem äußerte sich seine Gedankenflucht – womit sie bedenklich nahe an Schizophrenie herankam – durch zwei völlig verschiedenartige Tonfälle: der eine, geruhsam und salbungsvoll, galt dem Lehrstoff, mit dem zweiten, nervös und manchmal bis zum Umkippen gereizt, setzte er sich gegen die Störungsversuche der Schüler zur Wehr.

»Und die Kinder Israels«, so hieß es im Vortrag, »zogen durch die Wüste und lagerten sich an einer Zisterne ...«

Ein Schüler, Interesse am Unterricht heuchelnd, meldet sich mit der Frage:

»Bitte, Herr Professor, was ist das, eine Zisterne?«

Grün gibt sich den Anschein, nichts gehört zu haben:

»Und als die Kinder Israels gelagert waren, erhob sich aus ihrer Mitte ...«

»Bitte, Herr Professor, wenn ich nicht weiß, was eine Zisterne ist, kann ich dem Unterricht nicht folgen«, beharrt der Wissbegierige.

Von jetzt an schwankt Grün sowohl gedanklich wie stimmlich zwischen dem Bemühen, den Vortragsfaden wieder aufzunehmen, und dem fast ebenso hoffnungslosen Versuch, den Störenfried zurechtzuweisen, ohne ihm die vorgeblich benötigte Auskunft zu verweigern: