10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe

- Sprache: Deutsch

Ein Roman wie ein Gemälde von Marc Chagall: voller Poesie, Träume und Liebe.

Paris, 1935: Ida ist die behütete Tochter des Ausnahmekünstlers Marc Chagall und eines seiner Lieblingsmotive. Als sie sich in den Studenten Michel verliebt, steht die innige Beziehung zu ihrem Vater auf dem Spiel. Dann wird Frankreich von den Deutschen besetzt, und ihrer Familie droht tödliche Gefahr, was Chagall jedoch in blinder Hingabe an seine Kunst verleugnet. Schon bald muss Ida sich entscheiden – zwischen ihrem eigenen Lebensweg und der Rettung ihres Vaters ...

Bewegend, mitreißend, voller Tragik – eine wahre Geschichte!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 794

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Über Gloria Goldreich

Gloria Goldreich ist die von der Kritik hochgelobte Autorin zahlreicher Erzählungen, Kinder- und Jugendbücher sowie mehrerer Romane. Ihr Werk wurde mehrfach ausgezeichnet. Sie ist die Mutter dreier Kinder und lebt mit ihrem Mann in Tuckahoe, New York.

Kathrin Bielfeldt ist Texterin und Übersetzerin und spricht fünf Sprachen. Sie hat unter anderem Romane von Elisabeth Elo, Pete Dexter und James Sallis ins Deutsche übertragen.

Informationen zum Buch

Ein Roman wie ein Gemälde von Marc Chagall: voller Poesie, Träume und Liebe

Paris, 1935: Ida ist die behütete Tochter des Ausnahmekünstlers Marc Chagall und eines seiner Lieblingsmotive. Als sie sich in den Studenten Michel verliebt, steht die innige Beziehung zu ihrem Vater auf dem Spiel. Dann wird Frankreich von den Deutschen besetzt, und ihrer Familie droht tödliche Gefahr, was Chagall jedoch in blinder Hingabe an seine Kunst verleugnet. Schon bald muss Ida sich entscheiden – zwischen ihrem eigenen Lebensweg und der Rettung ihres Vaters.

Bewegend, mitreißend, voller Tragik – und eine wahre Geschichte

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

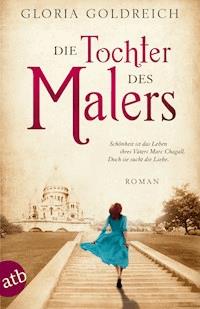

Gloria Goldreich

Die Tochter des Malers

Roman

Aus dem Amerikanischen von Kathrin Bielfeldt

Inhaltsübersicht

Über Gloria Goldreich

Informationen zum Buch

Newsletter

Vorwort der Autorin

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

53. Kapitel

54. Kapitel

Impressum

Leseprobe aus: Anne Girard – Madame Picasso

Für meine wichtigsten Leser(am Ende des Tages):

Gila Rosa, Samuel Nathan und Lily Esther Sheldon

Ruthy Gal, Saul Eitan und Ilan Yehudah Amkraut

Koby Matan und Alon Yoav Horowitz

Vorwort der Autorin

Die Tochter des Malers ist ein biographischer Roman, der auf dem Leben von Ida Chagall basiert, der einzigen Tochter des Künstlers Marc Chagall.

Während ich mich treu an die Chronologie ihres Lebens und jene historischen Ereignisse gehalten habe, die es prägten, habe ich mir die schriftstellerische Freiheit erlaubt, Szenen und Dialoge zu erschaffen, die allein meiner Phantasie entsprungen sind. In diesen Fällen habe ich versucht, mich so weit wie möglich an den Persönlichkeiten der Protagonisten und den bekannten Details der Geschehnisse zu orientieren. Meine Kenntnisse darüber bezog ich aus einem umfassenden Studium der Biographien, Briefe und Erzählungen, mit denen diese erfundenen Situationen und Gespräche im weitesten Sinne zu tun haben. Ich stütze mich auf viele Quellen, möchte jedoch folgende herausheben:

Jackie Wullschlagers großartigen Band Chagall: A Biography (Knopf) und My Life with Chagall von Virginia Haggard (Donald I. Fine).

1. Kapitel

Ein Grauen erfasst sie, das sie nicht benennen kann, doch sie befindet sich in Gefahr, dessen ist sie gewiss. Ihr Atem kommt stoßweise, schwer. Sie läuft, sie rennt. Die Metallplättchen an den Absätzen ihrer Lacklederschuhe klackern auf dem Kopfsteinpflaster, und ihr Herz schlägt wild, als hätte es Mühe, mit ihrem verzweifelten Tempo mitzuhalten. Ihre Eltern packen sie an den Händen – Mutters scharfe Nägel bohren sich in ihre rechte Handfläche, und ihr Vater hält die Linke in schmerzhaft festem Griff.

»Schneller, Idotschka. Schneller«, drängen sie. Die Furcht in ihren Stimmen lässt sie zittern.

Ihre Verfolger holen auf, Stiefel trommeln in dröhnendem Hass, Pferdehufe hämmern unheilvoll.

Sie kann nicht schneller. Sie spürt, wie die Kraft sie verlässt, sie strauchelt. Tränen laufen ihr über die Wangen. Wie böse ihre Eltern würden, fiele sie hin, ihre Mamotschka, ihr Papotschka.

Und dann plötzlich ist der Wettlauf vorbei, und sie werden in den Himmel gehoben. Sie steigen auf, alle drei, halten sich fest an den Händen, die Herzen leicht, fliegen sie himmelwärts. Die Arme ihrer Eltern werden zu Flügeln, und sie suchen sich ihren Weg durch den Himmel, der nicht länger in eine samtige Dunkelheit gehüllt ist, sondern nun auf wundersame Weise mit Blumen in allen Farben des Regenbogens übersät. Ein Windhauch fährt ihr durch die rotgoldenen Locken, und sie lacht, als die dichten Ranken sie am Kinn kitzeln. Ihr Rock bläht sich zu einem großen weißen Bausch auf, der sie sicher trägt.

Sie wirft einen Blick auf ihre Mutter, die mühelos durch die Luft schwingt, gleich einer Amsel, ihr Haar eine Haube aus poliertem Ebenholz, das Samtkleid, das ihren schlanken Körper umschließt, in der Farbe der Nacht. Sie wendet den Kopf nach links und sieht, dass ihrem Vater das Barett heruntergefallen ist und das dichte Haar nun sein elfenhaftes Gesicht umrahmt; feine Strähnen verschleiern einen Moment lang seine strahlendblauen Augen. Er lächelt; die Hand seiner Tochter liegt leicht und vertrauensvoll in der seinen. In diesem blumenbestreuten Himmel fühlt er sich heimisch. Er wird diese Himmelslandschaft malen, das weiß sie, wenn sie wieder in Sicherheit sind.

Sie gleiten, alle drei, werden wie Zephire auf sachten Brisen getragen, sanft gebettet auf Wolken, hoch oben über den brennenden Dörfern und den dunklen Reihen der Soldaten, die durch das Land marschieren, das sie einst das ihre nannten. Mütterchen Russland hat sie verstoßen. Sie sind verwaiste Flüchtlinge, abgewiesen und entwurzelt, doch flügelschlagend bahnen sie sich ihren Weg zu einem sicheren Hafen. Sie sprechen nicht, denn ihre Sprache haben sie verloren. Stille legt sich über sie, wie eine tröstende Decke, bestickt mit Hoffnung und Versprechen. Wortlos, ohne einen Laut.

Noch im Halbschlaf, geborgen in ihrem Bett, lächelte Ida das verschlafene Lächeln eines Träumers, dem es widerstrebt aufzuwachen. Sie streckte sich träge, schlug die Augen auf und blinzelte in das goldene Licht des frühen Morgens, das durch das große Fenster ihres Schlafzimmers strömte. Voll süßer Schwermut sang draußen ein Vogel, und sie trat ans Fenster. Eine einsame Grasmücke wippte auf einem dünnen Ast des Zitronenbaumes und erhob sich dann in den wolkenlosen Sommerhimmel.

»Au revoir«, rief sie ihm leise hinterher und schaute hinunter in den Garten, in dem ihre Eltern einander in den Korbstühlen gegenübersaßen und sich leise unterhielten, während sie ihren Morgenkaffee tranken. Ihre Stimmen drangen durch das offene Fenster, zur Musik ihrer Löffel, die gegen die Porzellantassen klirrten.

Sie beobachtete sie einen Moment, drehte sich dann um, zog sich das weiße Nachthemd aus und stand nackt vor ihrem großen Spiegel. Sie betrachtete die Kurven ihres Körpers, die zierliche Kontur ihres Gesichts. Dann hob sie ihr üppiges, schimmerndes Haar und ließ es wieder über die Schultern fallen.

Ihr Spiegelbild beruhigte sie. Sie ließ ihre Hände über die weiche Fülle ihrer Brüste gleiten und spürte die Macht ihrer aufkeimenden Fraulichkeit. Sie war nicht länger das kleine Mädchen aus ihren Alpträumen und verbannte die Bilder der Nacht aus ihren Gedanken. Die schmerzliche Vergangenheit lag hinter ihnen. Für einen himmlischen Hafen hatte sie keinen Bedarf. Sie zwang sich, die Traurigkeit zu verdrängen, die ihren Träumen so häufig nachklang.

Sie wandte den Kopf, betrachtete sich im Profil, lächelte ihr Spiegelbild probehalber an, verzog dann die Stirn.

Bin ich hübsch?, fragte sie sich. Schön sogar? Wird Michel finden, dass ich mich verändert habe?

An der Tür ihres Schlafzimmers klopfte es ungeduldig; ihr Name wurde gerufen. »Mademoiselle Ida! Mademoiselle Ida!«

Die schroffe Stimme Katjas, ihrer polnischen Hausangestellten, gereizt und anklagend, durchdrang ihre Träumerei.

»Es ist spät. Deine Eltern warten auf dich.«

»Sag ihnen, ich bin in ein paar Minuten unten.«

Katja grummelte etwas, dann entfernten sich ihre schweren Schritte beinahe vorwurfsvoll.

Ida zuckte die Achseln. Sie wusste, dass Katja sie nicht mochte, dass es ihr nicht gefiel, Dienstmädchen in einem jüdischen Haushalt zu sein. Aber das war bedeutungslos. Katja, wie ihre Mutter häufig betonte, konnte von Glück reden, für die Chagalls zu arbeiten. Sie waren freundliche Arbeitgeber, Katja bekam ihren Lohn pünktlich, sie aß das gleiche Essen wie die Familie, und auch für die Fahrt zur Kirche an Sonn- und Feiertagen war gesorgt.

Ida schüttelte den Gedanken an Katja ab, spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht und zog sich schnell an, entschied sich dabei für ein hellblaues, mit Perlen geknöpftes Kleid aus einem hauchdünnen Stoff, das sich leicht abstreifen ließ. Ihr Vater hatte gesagt, er wünsche, dass sie noch für ihn Modell stünde, bevor sie ins Ferienlager in den Bergen aufbrach. Er wollte die Serie von Aktstudien vervollständigen, die er Monate zuvor begonnen hatte und bei der er nach Lust und Laune wechselweise mit Aquarellfarben, Gouache, Kohle und Öl arbeitete.

Über die Jahre hatte ihr Vater mit dem Pinsel ein illustriertes Journal ihres Lebens erschaffen, eine Chronik ihrer ausgelassenen Kindheit, ihres launenhaften Jugendalters und ihrer sich nun zur vollen Blüte entfaltenden Weiblichkeit. Der Titel eines jeden Werkes stand in seiner ausladenden Handschrift auf dessen Rückseite, womit er Besitzanspruch und Provenienz zugleich dokumentierte. Da war Ida auf der Schaukel, ein Porträt in Bewegung, in flüchtigen Strichen gemalt, während sie sich himmelwärts katapultierte, dabei heftig mit ihren molligen Beinchen pendelte und der Wind ihre Wangen polierte. Mehr Zeit hatte er sich gelassen, Ida am Fenster zu malen, ein Bild, auf dem sie verträumt durch das changierende Fensterglas blickte, während die Sonne über ihrem Haus in Montchauvet unterging und das Wasser des Flusses aufflammen ließ.

»Woran denkst du, Idotschka?«, hatte ihr Vater an jenem Tag gefragt, während sein Pinsel über die Leinwand flog und er die Augen konzentriert zusammenkniff.

Sie hatte überlegt, ihm von der verzweifelten Flucht aus ihrem Traum zu erzählen, damit er sie malen könnte und sie greifbar würde, doch sie war stumm geblieben. Diese nächtliche Phantasie, die sie immer wieder heimsuchte, gehörte ihr allein und sollte von Pinsel und Palette nicht vereinnahmt werden. Es bereitete ihr geradezu Freude, sie für sich zu behalten. Sie hatte ohnehin nur sehr wenige Geheimnisse vor ihren Eltern. Auf jeden Aspekt ihres Lebens erhoben sie Anspruch. Manchmal dachte Ida, sie würden jeden ihrer Atemzüge überwachen und jede ihrer Stimmungen aufnehmen, betrübt von ihrer Traurigkeit, glücklich über ihre Freude. Bisweilen glaubte sie, an ihrer Wachsamkeit zu ersticken, sie ärgerte sich über die Obsession ihrer Eltern, stets die Kontrolle über ihr Sein behalten zu wollen, und dann schämte sie sich sofort wegen ihrer Illoyalität. Sie war glücklich, ihre Tochter zu sein, Begünstigte all ihres Ruhms und Vermögens und Empfängerin ihrer bedingungslosen Liebe. Und Ida liebte sie dafür aus tiefstem Herzen.

Ihr war bewusst, dass die ständige Sorge ihrer Eltern um sie von der Unsicherheit und dem Leid herrührte, das sie erduldet hatten. Natürlich hatten sie Angst. Und Ida akzeptierte ihre Angst, ertrug sie. Sie ließ sie in dem Glauben, die Wächter ihres Schicksals zu sein. Ihre Träume jedoch, ihre wunderschönen und furchterregenden nächtlichen Odysseen, sollten allein ihre bleiben, ebenso wie das Geheimnis, das sie ein ganzes Jahr über in ihrem Herzen verschlossen hatte. Es elektrisierte sie, dass es ihr gelungen war, ihren Eltern nichts von Michel zu erzählen. Er gehörte nur ihr allein.

Michel. Wie sehr sie allein den Klang seines Namens liebte. Während die Monate ihrer Trennung langsam verstrichen, dachte sie immer wieder an sein feingeschnittenes Gesicht, an seine sanfte Stimme. Ihre Vorfreude auf ihre nächste Begegnung hatte im Verlauf dieser letzten schwülen Sommertage zugenommen, in denen sie ihrem Vater Modell stand. Stunde um Stunde, ohne sich zu rühren, wenn er seine Staffelei verließ, um die dunklen Höfe ihrer Brustwarzen näher zu studieren, die ineinander verwobenen rostbraunen Locken zwischen ihren Beinen.

Die Intensität seines festen Blickes verunsicherte sie nie. Er war Marc Chagall, und er betrachtete sie weder als Mann noch als Vater, sondern als Künstler.

Es war Michel, der sie mit den Augen eines Liebhabers anschaute, Michel, den sie nach einem langen Jahr der Trennung in wenigen Tagen endlich wiedersehen würde.

Bei dem Gedanken lächelte sie, flocht ein blaues Band in ihr Haar und eilte barfuß durch das sonnengetränkte Haus, um mit ihren Eltern im von Mauern umgebenen Garten zu frühstücken. Die Verandatüren öffneten sich, und beide drehten sich zu ihr um. Ihre Mienen leuchteten vor Freude.

»Da ist ja unsere Ida.«

Ihr Vater erhob sich und küsste sie auf beide Wangen. Sie kniete vor ihrer Mutter, spürte Bellas sanfte Hände behutsam auf ihrem Kopf. Dies war ihre übliche morgendliche Begrüßung, ein Zusammenkommen nach nur einer einzigen Nacht, als wären sie für lange Zeit getrennt gewesen. Es war, als wäre für sie jeder Moment ihres Beisammenseins ein Geschenk, ihre Anwesenheit im Leben der anderen und vielleicht sogar ihr Leben selbst ein Wunder. Ida fragte sich, ob ihre Eltern wohl je träumten, in die Freiheit zu fliegen. Vielleicht waren ihre Träume durchzogen von den dunklen Erinnerungen an das verlorene Land ihrer Geburt, das Dorf ihrer Jugend. Ob wohl die Gesichter ihrer Familie und ihrer Freunde, die schon lange aus ihrem Leben verschwunden waren, irgendwo über ihnen in der Dunkelheit der Nacht trieben, genau wie die himmlischen Blumen in Idas Traum?

Aber natürlich würden sie solche Gedanken nicht mit ihr teilen. Ida war ihre umsorgte Tochter, die beschützt werden musste vor der Härte des Lebens. Sie hatten sie nicht einmal in die Schule geschickt, weil sie solche Angst um sie hatten. Andere Kinder waren grausam. Überfüllte Klassenzimmer waren Brutstätten von Krankheiten. Die breiten Alleen und schmalen Straßen ihrer Umgebung waren bevölkert von wildfremden Menschen und rasenden Fahrzeugen. Sie konnten es nicht riskieren, ihre Ida solchen Gefahren auszusetzen. Sie war die Erbin ihrer Vergangenheit, ihre Hoffnung für die Zukunft, der Quell ihrer frohen Gegenwart, Zögling ihrer Mutter, Modell ihres Vaters und eine ganz und gar zauberhafte Tochter. Und sie wiederum gab sich die größte Mühe, sie zufriedenzustellen, sie zu erheitern und sie vor ihren Freunden mit Stolz zu erfüllen.

»Was für ein aufgewecktes Kind.«

»Was für ein begabtes Mädchen.«

»So charmant.«

Die Eltern hatten immerzu gestrahlt und das Lob für sich selbst vereinnahmt, als wäre es ihr Verdienst. Ihr überschäumendes Temperament entzückte sie; ihr Lachen tirilierte durchs ganze Haus. Ihre wunderbare Ida, so glücklich, so wunderschön, und, ja, vielleicht sogar talentiert. Die Zeichnungen ihrer Jugendzeit waren gewitzt, und ihre Malerei war vielversprechend.

Sie erlaubten ihr, Unterricht an einer kleinen Malschule in ihrem Viertel zu nehmen, obschon Bella ihre Rückkehr immer am Fenster stehend erwartete.

Die angespannten Falten auf dem Gesicht ihrer Mutter entgingen Ida nicht, wenn sie ihnen von dem abstrusen Landstreicher erzählte, den sie gesehen hatte, der einen roten und einen blauen Schuh trug, von dem lächerlichen Jungen in ihrem Kurs, dem ständig die Baskenmütze über die Augen rutschte, oder von dem Lehrer, der »Sur le Pont d’Avignon« singend durchs Atelier patrouillierte.

Sie spielte ihre Rolle noch, während sie sich langsam und entschlossen einen Weg aus dem Kokon der elterlichen Besorgnis suchte und Anspruch anmeldete, ihr Leben so zu leben, wie sie selbst es wollte. Sie hatte für die Erlaubnis gekämpft, an einem Ferienlager für die jugendlichen Nachkommen jüdischer Emigranten aus Russland teilzunehmen, das in den französischen Alpen stattfand. Es wäre ihr Geschenk zu Idas siebzehntem Geburtstag.

»Es wird mich so glücklich machen, Mamotschka, Papotschka. Wollt ihr mich denn nicht glücklich sehen?«

Sie war mit ausgestreckten Armen um sie herumgetänzelt, und sie hatten gelächelt, bezaubert von ihrem Charme. Natürlich wollten sie das. Wem waren sie verpflichtet, wenn nicht dem Glück ihrer Tochter? Sie zogen Erkundigungen ein. Das Lager würde gut betreut, und die jungen Teilnehmer würden in die russische Sprache und Kultur eintauchen und die Liebe zu Mütterchen Russland erfahren. Dadurch würde Ida ihnen noch näherkommen, sie würde ein neues Verständnis ihrer Vergangenheit gewinnen, am allerwichtigsten jedoch: Sie würde glücklich sein. Also willigten ihre Eltern ein, zahlten die Gebühr und kauften Idas Bahnfahrkarte.

Bei dieser ersten Reise ganz allein hatte sie aufgeregt aus den Fenstern ihres Erste-Klasse-Waggons geschaut, während der Zug durch die Berge raste. Schüchtern hatte sie ihre ersten zaghaften Freundschaften mit anderen jungen russischen Juden geschlossen. Und schon bald hatte sie dem großen, schlanken Michel Rapaport, der alle Sprachen ihres Herzens beherrschte, tief in die Augen gesehen. Auf den Flügeln ihrer neuen Freiheit schwang sie sich in die Höhe, wanderte barfuß mit Michel durch das wogende Alpengras und saß neben ihm am lodernden Lagerfeuer, während sie russische Volkslieder oder Chansons sangen.

Er war ein zurückhaltender Jurastudent, ein liebender Sohn, der seinen Eltern in ihrem kleinen Pariser Geschäft half und fest entschlossen war, ihnen das Leben leichter zu machen, indem er ein erfolgreicher avocat wurde. Wie Ida fesselten ihn familiäre Bindungen, und beide waren sich bewusst, dass es ihnen während der nächsten Monate nicht möglich wäre, sich zu treffen. Aber sie ließen sich nicht entmutigen. Sie würden sich im nächsten Jahr wiedersehen. In der Zwischenzeit schickte er ihr Gedichtbände, sie sandte ihm ihre Zeichnungen. Ihre vertrauliche, doch harmlose Korrespondenz, Päckchen der Hoffnung und Liebe, eingewickelt in braunes Papier, kam per Post und ließ sich mühelos erklären.

»Ein Geschenk von einer Freundin«, sagte Ida zu ihrer Mutter.

Monate waren verstrichen, und jetzt zählte Ida die Tage. Schon sehr bald würde sie die Stunden zählen, und dann würde sie in den Zug steigen und Richtung Südosten in das Bergdorf reisen, wo Michel sie erwartete, mit vor Liebe leuchtendem Gesicht.

Es lag ein intensiver Duft nach Rosmarin in der Luft, als sie an diesem sonnenhellen Morgen mit ihren Eltern im Garten saß, die Zweige der Obstbäume voller goldener Birnen und karminroter Kirschen. Sie lächelte ihre Eltern an, hatte sogar ein Lächeln für die mürrische Katja, die ihr Kaffee einschenkte. Ihr Vater nahm sich eine Scheibe Brot, kaute geräuschvoll und schlenderte dann in den Garten hinaus, wo er sich im Schatten eines alten Olivenbaums ausstreckte.

»Hast du gut geschlafen?«, fragte ihre Mutter, während sie Idas Croissant mit Himbeermarmelade bestrich, die sie selbst machte, nach einem Rezept des Kochs, der über die Küche ihrer Eltern im fernen Witebsk geherrscht hatte, dem Dorf, das die Heimat gewesen war, sowohl für Marc als auch für Bella.

»Sehr gut, Mamotschka. Und du?«

»Wir waren früh auf. Dein Vater wollte das erste Licht des Tages nutzen. Er arbeitet immer noch an den Hochzeitsstudien.«

»Sind sie bald fertig?«, erkundigte sich Ida. »So schön du auch bist, du siehst müde aus, Mamotschka.«

Bella trug ein mehrlagiges Kleid mit weiten Ärmeln aus reinweißem Organdy; weiße Lilien kränzten ihr dunkles Haar, und hellblauer Kajal unterstrich ihre Augen. Ida kannte dieses Kleid. Bella trug es häufig, wenn sie Modell saß, mal als Braut unter einem Hochzeitsbaldachin, dann als Leiche in einem mit Satin ausgeschlagenen Sarg. Marc wurde es nie müde, sie zu malen. Bella und Ida waren beide, behauptete er, ideale Modelle, die für seinen Pinsel bestimmt waren. Sie lachten darüber, dennoch erfüllte sie seine Behauptung mit Stolz. Sie waren willige Komplizen seiner Kunst, wenngleich diese bisweilen rücksichtslos und eine tyrannische Herrscherin über die Familie war.

Ida erinnerte sich, wie sie sich bei ihrem Vater beklagt hatte, dass er niemals sie bat, als Braut Modell zu sitzen, und auch nicht im gefältelten Leinen eines Totenhemds, den häufigen Rollen ihrer Mutter. Bella hatte sie warnend angesehen, und in Marcs blauen Augen funkelte der Zorn.

»Dummes Mädchen«, hatte er gesagt. »Idotschka, ich werde dich so nicht malen, weil ich dich nicht verlieren will. Nicht an den Tod – nicht an die Ehe. Noch nicht. Vielleicht niemals.«

»Aber warum malst du Mamotschka so?«, hatte sie nachgefragt.

»Ach, deine Mamotschka, meine Bella. Ich werde sie niemals verlieren. Sie ist für immer mein, im Leben und im Tod.«

Daraufhin war Bella blass geworden, als mache ihr die Unbedingtheit seiner Worte Angst.

Seitdem registrierte Ida immer wieder eine vertraute Blässe unter den sorgfältig mit Rouge geschminkten Wangen ihrer Mutter. Sie war, das wusste sie, ein Zeichen ihrer Erschöpfung, ein Vorbote der fürchterlichen Kopfschmerzen, von denen die Mutter viel zu oft heimgesucht wurde.

»Ich dachte, heute Morgen wollte Papa eigentlich mich malen«, sagte sie. »Dann hättest du dich ausruhen können.«

»Er wird dich jetzt malen«, versicherte Bella ihr. »Er ist heute voller Ideen.«

Sie lächelte mit verhaltenem Stolz über die morgendliche Tatkraft des Künstlers mit den elfenhaften Zügen, in den sie sich als junges Mädchen, kaum älter als Ida heute, verliebt hatte.

Ida schenkte sich eine weitere Tasse Kaffee ein, als Marc aufsprang, mit großen Schritten den Garten durchquerte, zwei Sonnenblumenblüten von ihren langen Stängeln abschnitt und eine Leinwand auf seine Staffelei stellte. Seine plötzliche Energie überraschte sie nicht. Schon die kürzesten Nickerchen konnten ihren Vater erfrischen, der stets von der Kraft seiner phantastischen Visionen angetrieben wurde. Er hatte keine Zeit zu verlieren, Realität und Illusion kollidierten, und die Brillanz seiner Vorstellungskraft trieb ihn zur Tat.

»Bist du so weit, Ida?«, fragte er.

»Natürlich.«

Schnell schritt sie in den Garten, blieb unter dem Zitronenbaum stehen, streifte ihr Kleid ab und warf es ins Gras. Er hielt ihr die Sonnenblumen hin.

»Streck dich unter dem Baum aus. Ganz einfach. Die Blüten legst du dir zwischen die Brüste. Comme ça. Ein Bein über das andere. Ja, genau so.«

Seine Hände waren flink, als sie Idas Gliedmaßen arrangierten, das Band aus ihren Haaren zogen und ihr langes, kupferfarbenes Haar über ihre Schultern fließen ließen. Sie schwieg, als er die Ölfarbe aus den Tuben auf seine Palette drückte, Blau- und Grüntöne vermischte, Zinnoberrot und grelles Gelb, und dann seinen feinhaarigen Zobelpinsel hob und zu malen begann.

Bella legte Idas Kleid sorgfältig über einen Stuhl, als Katja ihr zuwinkte. Sie ging ins Haus, drehte sich jedoch noch einmal zu ihrem Mann und ihrer Tochter um, als wolle sie sich diesen sonnenbeschienenen Moment ihres Miteinanders ins Gedächtnis einprägen.

Ida lag ruhig da, während ihr Vater arbeitete, seine feinen Gesichtszüge, die mitunter an einen Vogel denken ließen, völlig entspannt, ein Lächeln um die Lippen. Jetzt konnte sie mit ihm sprechen, ihm Fragen stellen, ein Lachen oder Geschichten aus seiner Jugend entlocken.

»Woran wirst du während meiner Abwesenheit arbeiten?«, fragte sie.

»Ich denke, ich werde wieder Szenen aus meinem Dorf malen. Meinem Witebsk. Kannst du dich noch daran erinnern, Ida?«

Sie lachte. »Papotschka, ich bitte dich. Ich war erst vier, als wir Witebsk verlassen haben. Wie könnte ich mich da an etwas erinnern?«

In ihrer Erinnerung ähnelte Witebsk der märchenhaften Landschaft seiner Gemälde, wo er und ihre Mutter, der arme Junge und das reiche Mädchen, sich getroffen hatten, miteinander über die Brücke spaziert waren, welche die Dwína überspannte, und sich beim Anblick ihrer Spiegelbilder im Wasser ineinander verliebt hatten. Witebsk war ein mystisches Dorf, in dem jeder, ja sogar die Tiere, ein Jiddisch sprach, das von Witz und Anmut durchzogen war.

An Russland indes, das Land, aus dem sie flohen, als sie gerade sechs war, erinnerte sie sich als Ort geradezu furchterregender Dimensionen, düster und kalt. Das war die düstere Traumlandschaft ihrer unruhigen Nächte, in der ihre Eltern ihre Hände ergriffen.

Sie würde ihrem Vater nicht von ihren vagen Erinnerungen an ihre grauenvolle Reise von Witebsk nach Moskau erzählen, wo sie auf dem harten, kalten Fußboden des Moskauer Jüdischen Theaters schliefen. Dort hatte er das Bühnenbild für eine Inszenierung der Erzählungen von Scholem Alejchem erschaffen, für die ihre Mutter die Kostüme nähte und er die schweren Stoffe bemalte, als wären sie Leinwände. Genauso wenig würde sie die Bilder, die von ihrem Aufenthalt in der jüdischen Waisenkindersiedlung in Malachowka durch ihr Gedächtnis geisterten, mit ihm teilen, wo Marc Kunst lehrte, Bella ohne Unterlass weinte und sie selbst fürchtete, dass sie eines Tages womöglich das Schicksal der blassen, elternlosen Kinder ereilen könnte, mit denen sie aus Zweigen und Steinen Spielzeug bastelte. Wie sehr sie dort gefroren hatte und wie hungrig sie gewesen war. Der Gedanke daran ließ Ida frösteln.

All diese beängstigenden Erinnerungen hatte sie weggeschlossen. Doch wenn sie schlief, befreiten sie sich und wurden zu diesem stets wiederkehrenden Traum der Flucht, einer Reise in die goldene Wärme, die nun über ihren nackten Körper strich, während der Pinsel ihres Vaters so mühelos über die Leinwand segelte.

»Schon bald wird sich niemand mehr an Witebsk erinnern«, sagte er leise. »Genau deshalb muss ich es malen. Mein Dorf. Mein Zuhause.«

Ida schloss die Augen und dachte an die Bilder, die ihr Vater von seiner verschwundenen Welt gemalt hatte. Sie lauschte, während er voller Wehmut vom Weiler seiner Kindheit erzählte, von seiner Familie, seinem Bruder David, getötet auf der Krim, von seinen wunderschönen Schwestern, deren Schicksal unbekannt war, von dem geschützten Friedhof, wo seine Eltern begraben lagen.

»Witebsk.« Er intonierte den Namen des Dorfes, flüsterte ihn wie ein Gebet.

Ida wunderte sich darüber, dass ihr Vater zwar die kleine Synagoge skizzierte, in der er seinerzeit seine Bar-Mizwa gefeiert hatte, oder bärtige Rabbis mit Bettüchern und Gebetsriemen malte, doch niemals in die Synagoge ging, nicht einmal, um seiner toten Eltern zu gedenken. Sie wusste, dass er jüdische Feiertage als Ärgernis auffasste, auch wenn er Bella und Ida am Sederabend des Passahfestes widerstrebend zu Jakob Rosenfeld begleitete, der Bellas Bruder und gleichzeitig ihr einziger Verwandter in Paris war. Obwohl Idas Vater liebevoll von seinen Schwestern sprach, unternahm er keinerlei Anstrengungen, herauszufinden, wo sie sich aufhielten. Diese Zwiespältigkeit verwirrte sie, was sie jedoch nicht auszusprechen wagte.

Witebsk und seine Kindheit blieben das heilige Gebiet seiner Vergangenheit. Dennoch waren seine bildlichen Zeugnisse dieser Phantasielandschaft nicht nur zärtlich, sondern steckten voller Gewalt und Chaos. In traumhaften Darstellungen sprangen Tiere über Dächer, ein grüner Geiger kauerte unsicher auf einer Brüstung, eine elegante Kirchturmspitze ragte über den winzigen geduckten Häusern der Juden auf. Seine Darstellung einer Bäuerin, die eine Kuh molk, die entgegen aller Realität in den Kopf einer großäugigen Ziege gesetzt worden war, ängstigte Ida geradezu, obwohl sie wusste, dass solche Bilder bei den kultivierten Sammlern, die die Pariser Kunstgalerien abgrasten, heiß begehrt waren. Kunstkritiker analysierten sie in hochtrabenden Abhandlungen und spürten ihrer Symbolik nach. Besser gefielen Ida die Gemälde, die ihr Vater von ihrer Mutter malte, besonders jene aus der Zeit, als er und Bella frisch verlobt gewesen waren, auf denen er als Liebhaber seiner Geliebten quer durch ein Zimmer entgegenflog, in den Armen einen großen Blumenstrauß. Sie lächelte, als sie an dieses Bild dachte, und stellte sich vor, wie Michel ihr entgegengeflogen kam, einen Strauß Edelweiß in Händen.

Sie seufzte. Die Sonne brannte heiß, und sie sehnte sich danach, ihre Position zu verändern. Sie wollte nichts von Witebsk hören oder schon wieder Geschichten über die Großeltern lauschen, die sie nie kennenlernen würde, über die Tanten und Onkel und Cousins, denen sie niemals begegnen würde. Sie bewegte sich kaum merklich, und schon glitt eine Sonnenblume aus dem Tal zwischen ihren Brüsten aufs Gras. Sie streckte einen Arm nach ihr aus. Marc schüttelte warnend den Kopf und fuchtelte mit seinem Pinsel, als wäre dieser ein Dirigentenstab und er ein Dirigent, der das Crescendo am Ende seiner visuellen Symphonie heraufbeschwor. Bis dahin war ihr jede Bewegung verboten.

Schließlich hielt er inne. »Gut, Ida. Es ist fertig. Komm und sieh es dir an.«

Sie stand auf, streckte sich und streifte ihr Kleid über. Während sie die winzigen Perlmuttknöpfe schloss, stellte sie sich vor, wie Michel sie bereits in wenigen Tagen langsam öffnen würde. Sie ging zur Staffelei und lächelte anerkennend. Er hatte die mattgoldenen Nuancen ihrer sonnengebräunten Haut eingefangen, fein abgestimmt auf den Farbton der zu Boden gesunkenen Blume, hatte ihr Gesicht völlig entspannt gezeichnet, die Augen geschlossen, so dass die kupferfarbenen Wimpern bis zu ihren Wangen zu reichen schienen.

»Ich habe nicht geschlafen«, protestierte sie.

»Nein, aber du hast geträumt.«

Sie fragte nicht, woher er das wusste, sondern verfolgte, wie er die Leinwand von der Staffelei hob, ganz vorsichtig, damit die frische, glänzende Ölfarbe nicht verschmierte. Ohne einen Blick zurück, in Gedanken bereits seinem nächsten Projekt entgegeneilend, trug er es in den Schuppen, der als Atelier und Lagerraum diente. Sie wusste, dass er dort im Halbdunkel eine frische Leinwand vorbereiten würde, während er dabei den Nachrichten aus seinem kleinen Radio lauschte. In den letzten Monaten hörte er geradezu besessen Sendungen aus Deutschland, aus denen das Gegeifer Hitlers schrillte.

»Ein gefährlicher Mann«, murmelte er, auch wenn all seine Bekannten behaupteten, der schnauzbärtige Fanatiker würde mit Sicherheit binnen weniger Wochen entmachtet.

»Fanatiker sind hartnäckig«, sagte er. »Und das gilt ganz besonders für so bösartige, gemeingefährliche Fanatiker.«

Ida seufzte über den Pessimismus des Vaters und war erleichtert, nun die in Leder gebundene Ausgabe von Eugen Onegin lesen zu können, die Michel ihr geschickt hatte. Er hatte sie gedrängt, längere Abfolgen von Puschkins Vierzeilern auswendig zu lernen. Bislang hatte sie nur einen geschafft, war allerdings überzeugt, dass Michel ihr verzeihen würde. Sie würde lächeln, und er würde ihr alles vergeben, genau wie ihr Vater oder ihre Mutter es stets taten. Ida war sehr zuversichtlich, was die Macht ihres Lächelns betraf.

Sie streckte die Arme. Wie wunderbar es war, mit ihren Eltern auf dem Land zu sein, während sich der Sommer über Feld und Weide legte, Lavendel und Sonnenblumen vergoldete, die Blätter der Olivenbäume und die Wedel imposanter Palmen silbern machte. Es war wunderbar, zu wissen, dass sie und Michel schon bald wieder Hand in Hand über Lichtungen in den Bergen schlendern würden, fernab der Blicke ihrer wachsamen Eltern.

Lange hatten sie über ihre innig geliebten und allzu besorgten Mütter und Väter gesprochen, jene gequälten Emigranten, die auf ewig in ihren Erinnerungen an das Land verstrickt blieben, aus dem sie geflohen waren, stets ihre abgenutzten Samoware polierten, leise Russisch sprachen und immer wieder sepiafarbene Fotos von Angehörigen zur Hand nahmen, die sie nie wiedersehen würden. Sie waren Waisen der Geschichte, ihre Eltern ebenso wie die Michels.

»Meine arme Mutter, mein armer Vater«, hatte Michel geflüstert, dann Idas Hand an seine Lippen gehoben, als sie ausgestreckt im Gras lagen und ihr Kopf auf seiner Brust ruhte.

»Ja, und meine armen Eltern …« Sie dachte an ihre Mutter, die weinte, während sie Notizbuch um Notizbuch mit ihrer eleganten jiddischen Schreibschrift füllte, von den vergangenen Tagen ihrer behüteten Kindheit berichtete, von ihrem geliebten Dorf. Und natürlich war da ihr Vater, sein Pinsel so schwer von Farbe wie sein Herz vor Kummer und Sorgen. In schwindelerregenden Strichen und ungestümen Farbexplosionen fing er die Vergangenheit ein. Sie zitterte, als sie an seine nüchterne Radierung des Grabes seines Vaters dachte, das Grab, das er nie sehen würde.

Tränen waren ihr über die Wangen geflossen und nass auf Michels Hemd gefallen. Er hatte ihre Finger geküsst, einen nach dem anderen. Sie waren beide Kinder des Exils, die sich gegenseitig Trost spendeten.

Erfüllt von diesen Erinnerungen, blickte sie nun zum verwilderten Garten hinüber und sah ihre Mutter vor einem Lavendelbeet knien, neben ihr im Gras ein Korb voller Kirschen. Bella hatte sich umgezogen und trug nun das weite Baumwollkleid, das Marc ihr auf dem arabischen Markt in Jerusalem gekauft hatte. Er hatte es wegen seiner dezenten Farbe ausgesucht, eine Mischung aus zarten Blau- und Grüntönen, die durch geschicktes Färben erzielt worden waren. Ida erinnerte sich, dass er den arabischen Verkäufer nach seinem Geheimnis gefragt hatte, doch der zahnlose Händler hatte nur den Kopf geschüttelt. Er würde die Rätsel seines Handwerks ebenso wenig preisgeben wie Marc das Geheimnis seiner Palette.

Bella erhob sich und winkte Ida zu. Das Kleid unterstrich ihren schlanken Körper, ihre kleinen festen Brüste, ihre schmalen Hüften. Die Zartheit ihrer Mutter erstaunte Ida immer wieder. Als sie noch jünger war, hatte sie oft darüber gegrübelt, wie die zierliche Bella eine so kräftige und füllige Tochter wie Ida hatte zur Welt bringen können.

»Brauchst du Hilfe, Maman?«, rief sie und legte den Puschkin-Band beiseite. Sie schlenderte durch das hohe Gras zu ihrer Mutter, die Büschel der sternförmigen lilablauen Pflanze in ihren Korb mit Kirschen legte. »Du hast so viel Lavendel gepflückt«, sagte sie.

»Ich brauche ihn für die Beutelchen, die ich für deinen Koffer mache. Der frische Duft wird dich an uns erinnern.« Bella fügte noch ein weiteres Büschel hinzu, verstaute es sicher unter den langstieligen rubinroten Früchten.

»Denkst du wirklich, ich würde dich vergessen?«, fragte Ida scherzhaft, hob den Korb hoch und atmete den Duft der Blüten ein. Sie steckte sich eine Kirsche in den Mund und spuckte den Kern ins Gras.

»Wenn du auspackst, verteile die Säckchen auf die Schubladen. An einige werde ich Schnüre binden, damit du sie in deinen Schrank hängen kannst. Und natürlich werde ich auch noch Badesalz für dich machen. Wirf es einfach hinein, wenn das Wasser warm wird«, rief Bella.

»Mamotschka, ich bin kein Kind mehr«, protestierte Ida. Schon sehr bald würde sie endlich allein sein, fort von der erstickenden Besorgnis ihrer Eltern, ihren beschützenden Anweisungen. »Ich bin achtzehn Jahre alt«, fuhr sie fort. »Ich weiß, wie man Koffer auspackt, und stell dir vor – ich weiß sogar, wie ich mein Bad vorbereite.«

»In Ordnung. Du bist achtzehn. Kein hohes Alter, Idotschka.«

»Als du achtzehn warst, hast du dich mit Papotschka verlobt«, erwiderte Ida.

Bella nickte.

»Ja. Aber ich hatte etwas von der Welt gesehen. Ich hatte Theater in Moskau studiert. Ich konnte für mich selbst sorgen, wusste, in der Fremde zurechtzukommen, mir zu essen zu kochen und mit meinem eigenen Geld umzugehen. Dein Leben ist bisher völlig anders verlaufen als das meine damals.«

»Weil ihr es so entschieden habt«, konterte Ida. Die Leichtigkeit ihres Tons kaschierte ihre Verbitterung.

Sie dachte daran, wie sie allein am Fenster ihrer Pariser Wohnung gestanden und gleichaltrige Mädchen gesehen hatte, die in ihren Uniformen von der Schule nach Hause gingen, die Arme eingehakt, die Köpfe zusammengesteckt, während sie sich Geheimnisse erzählten und lachten. Sie hatte nie Schulkameraden gehabt. Sie wurde von ihrer Mutter oder Hauslehrern mit traurigen Augen unterrichtet, die neben ihr am Esszimmertisch hockten.

»Wir haben versucht, zu tun, was das Beste war.« In Bellas Stimme lag ein Anflug von Bedauern. »Ach, Ida, wir haben so viel Gefahr, so viel Leid gesehen. Wir wollten dich beschützen, und das möchten wir auch jetzt noch.«

»Das verstehe ich ja. Aber ihr müsst mich mein eigenes Leben führen lassen.« Sie sprach mit sanfter Stimme, doch ihre Wangen glühten.

»Ich weiß.« Bella lächelte gepresst. »Immerhin bis du ja achtzehn Jahre alt.«

Zusammen gingen sie zurück zur Veranda, wo Katja hohe Gläser mit frischer, selbstgemachter Limonade auf den schmiedeeisernen Tisch gestellt hatte. Sie saßen einander gegenüber, Bella trank in winzigen Schlucken, Ida leerte ihr Glas auf einen Zug und stellte es auf den Kopf, damit auch noch die letzten Zuckerkristalle auf ihre Zunge gleiten konnten.

»Du bist deinem Vater so ähnlich – Süßes und noch mehr Süßes. Als er sich das erste Mal bei meinen Eltern vorstellte, da hat er allen Kuchen auf dem Tisch vertilgt und drei Zuckerstückchen gelutscht.« Bei dem Gedanken musste Bella lachen. »Natürlich lag das daran, dass es in seinem eigenen Elternhaus nie etwas Süßes gab. Seine Familie war bitterarm. Es kam kaum genug Essen auf den Tisch. O ja, Hering. Immerzu Hering, weil dein Großvater Chagall nämlich für den Heringhändler arbeitete.« Sie rümpfte die Nase, als würde die Erinnerung an den Gestank des Herings die gute Luft ihres wunderschönen Gartens verpesten. Bella griff nach einer weiteren Kirsche und nahm die Sonnenblume in die Hand, die das Hausmädchen auf den Tisch gelegt hatte. »Weißt du, was mir heute aufgefallen ist, Idotschka?«, fragte sie und zupfte dabei ein Blütenblatt nach dem anderen. »Ich habe gesehen, dass die Sonnenblumen ihre Blüten nicht mehr der Sonne zuwenden. Ist das nicht kurios? Ich hätte gedacht, dass sie ihre Stärke von der Sonne beziehen und immer ihre Wärme suchen. Aber nun sind die Blumen ausgewachsen und tun das nicht mehr.«

Ida lächelte.

»Ich wende mein Gesicht nicht von dir ab, Mamotschka«, sagte sie leise. »Ich versuche nur, erwachsen zu werden.«

»Das wirst du. Schon viel zu bald. Dafür wird das Leben sorgen«, erwiderte Bella. »Komm. Lass uns nachsehen, wie weit Katja mit dem Mittagessen ist.«

2. Kapitel

Am Tag von Idas Abreise ins Lager wachten Marc und Bella früh auf. Die Sonne war eine blasse Kugel, kaum zu erkennen auf dem stahlgrauen Himmel. Bella ging in den Garten hinaus und blickte zu den dunklen Wolken hinauf, die nichts Gutes erahnen ließen. Gut, dachte sie, dass Ida noch schläft. Das Wetter könnte sie nervös machen. Sie selbst war eine bange Reisende, gequält von lähmender Migräne, und die gleiche Schwäche vermutete sie auch bei ihrer Tochter.

Sie zitterte und trat in die Küche, wo Marc vor seinem Kaffee saß, den Kopf auf die Hände gestützt, tiefe Sorgenfalten auf der Stirn. Seine Kohlestifte und den Block mit grobem Kraftpapier, auf dem er erste, vorläufige Skizzen gemacht hatte, hatte er beiseitegelegt. Seine ganze Aufmerksamkeit galt den Radionachrichten; die dunkle Stimme des Sprechers drang durch den schwach beleuchteten Raum.

»Kann sein, dass es regnet«, sagte Bella besorgt, während Katja ihre Tasse füllte. »Vielleicht sollte Ida erst später abreisen, wenn das Wetter besser geworden ist.«

Er brachte sie mit einer knappen Handbewegung zum Schweigen. Mit geschürzten Lippen lauschte er einem Bericht der Agence France-Presse aus Berlin, in dem von einer scharfen Rede Adolf Hitlers berichtet wurde, mit der er erneut zum Boykott der Juden in Deutschland aufgerufen hatte.

»Wegen Hitler sollten wir uns Sorgen machen, nicht wegen eines Regenschauers«, sagte er verbittert und schaltete das Radio aus. »Züge hören nicht auf zu fahren, nur weil das Wetter schlecht ist. Natürlich wird Ida heute abreisen. Lass sie lachen und singen und mit Freunden zusammen sein. Wer weiß, wie lange sie das noch kann? Dieser Hitler ist wahnsinnig. Und gefährlich.«

»Sei nicht töricht, Marc«, erwiderte Bella scharf. »Hitler befindet sich auf der anderen Seite der Grenze in Deutschland. Wir sind in Frankreich. Wir sind hier sicher. Ida ist sicher.«

Sie sagte es mit einer Zuversicht, die sie nur vorgab. Wie oft hatten sie sich in der Vergangenheit sicher gefühlt und waren getäuscht worden? Sie hatte ihren Optimismus nach der kommunistischen Revolution noch nicht vergessen, genauso wenig wie das Leid, als sich der Traum von damals in einen Alptraum verwandelte. Den einen Tag wurde Marc als Kommissar für die Schönen Künste in ihrem heimischen Witebsk gefeiert, und schon am nächsten mussten sie fliehen, stets auf der Suche nach einer trügerischen Sicherheit, wobei sie nur knapp dem Mob entkamen, der den Hass auf den Zaren gegen Hass auf die Juden eingetauscht hatte. Sie hatten Ida nie aus ihrer Nähe gelassen, immer vor Angst gezittert, waren in unzählige Züge gestiegen, hatten Grenzen überquert, Sprachen gewechselt und Lügen erzählt, bis sie schließlich in Deutschland ankamen.

In Berlin hatten sie sich erneut in Sicherheit gewähnt. Marcs Gemälde hingen in angesehenen Galerien, und sie waren gern gesehene Gäste in eleganten Salons. Es gab Geld und Anerkennung. Ihr Status als Emigranten verlieh ihnen eine besondere Aura, ihre Schönheit und ihr Auftreten wurden allgemein bewundert. Und sie hatten sich entsprechend gekleidet. Die schlanke Bella, deren rabenschwarzes Haar ihr zartes Gesicht einrahmte, trug locker sitzende Kleider in lebendigen Farbtönen. Marc zeigte sich mit kessen Hüten und den typischen gegürteten Hemden mit hohen Kragen der russischen Bauern. Ida war ein bezauberndes Kind mit ihren gerüschten weißen Kleidchen, das helle Haar gekrönt von kunstvollen Hauben und Mützen, die Bella selbst anfertigte. Ihr Leben in Deutschland war angenehm und komfortabel.

Doch sie waren wachsam. Mit ihrem ausgeprägten Gespür für Gefahr erkannten sie, wie der Antisemitismus aufkeimte und sein Gestank mit jedem Tag intensiver wurde. Erst wurde ihr Freund Paul Cassirer von Hitler als korrupter jüdischer Millionär angeprangert. Dann kam eines Tages der Schriftsteller Ilja Ehrenburg blass vor Schrecken in ihre Wohnung. Er war an mehreren Häusern vorbeigekommen, auf die die Worte »Tod den Juden« geschmiert worden waren.

Marc und Bella hatten sich in stummem Einverständnis angesehen. Ihre Sicherheit in Berlin war eine Illusion gewesen. Sie zogen nach Paris um.

Frankreich war anders, hatte Bella sich damals, und jetzt wieder, versichert. Es war das Land von liberté, égalité, fraternité; Paris war die Stadt des Lichts. Hier würden sie ihre Heimat finden, und sie hatte sich nicht geirrt. Paris hieß sie willkommen, feierte sie geradezu. Marcs Arbeit wurde begeistert aufgenommen. Schriftsteller und Dichter, Intellektuelle und Diplomaten besuchten ihr Haus. Sie saßen neben Picasso und Matisse im Café La Rotonde und im Café de Flore, wo sie von den Kellnern mit Namen und Ida mit Wangenküsschen begrüßt wurden. Gewiss waren sie hier sicher, mussten es einfach sein. Sie war viel zu erschöpft, um erneut zu fliehen, und die Unheil verkündenden Wolken zogen weiter.

Obwohl der Pessimismus ihres Mannes sie an diesem düsteren Morgen verärgerte, war auch sie besorgt. Sie war in der Nacht mit klopfendem Herzen aufgewacht und in Idas Zimmer geeilt. Als sie zu ihrer schlafenden Tochter hinabschaute, versuchte sie, sich an das Gebet für Reisende zu erinnern, das ihr orthodoxer Vater gesprochen hatte, als sie aus Witebsk an die Universität nach Moskau gereist war. Doch sie würde Marc ihre nächtlichen Ängste nicht anvertrauen, nicht noch Öl ins Feuer seiner Befürchtungen gießen, auch wenn sie selbst dessen Hitze spürte. Sie waren Überlebende. Alles würde gut. Ida würde es gut ergehen.

»Wir werden in Sicherheit sein«, wiederholte sie trotzig.

Marc füllte seine Kaffeetasse und strich mit den Fingern durch seinen dichten Schopf unbezähmbarer Locken. Zum ersten Mal fiel Bella auf, dass sein Haar graue Strähnen bekommen hatte, und es stimmte sie traurig. Sie wurden langsam alt, sie beide.

Er trank einen großen Schluck Kaffee und rührte dann Zucker hinein.

»Juden sind niemals sicher, Bella«, sagte er. »Wir sind die Kinder Isaaks und müssen das Opfermesser immer fürchten.«

Bella erkannte, dass die Skizzen, an denen er gearbeitet hatte, Studien des biblischen Erzvaters Isaak waren, kurz bevor sein Vater ihn auf dem Berg Moriah opfern wollte. Seit ihrer Reise nach Palästina, einer Odyssee, die sie drei Jahre zuvor zu Idas fünfzehntem Geburtstag unternommen hatten, hatte er immer wieder biblische Motive illustriert, die Landschaft des heiligen Landes hatte ihn inspiriert. Bella dachte bei sich, dass diese biblischen Zeichnungen seine Antwort auf Hitler waren, sein künstlerisches Beharren darauf, dass das jüdische Volk überleben würde, genau wie Isaak überlebt hatte. Sie berührte die Zeichnung, hob dann ihren Finger, der von der Zeichenkohle beschmiert war, und streichelte Marc zärtlich über die Wange.

»Wir werden dafür sorgen, dass Ida sicher ist«, sagte sie.

»Natürlich werden wir das«, pflichtete er ihr bei.

»Kein Grund zur Besorgnis. Ich kümmere mich schon selbst darum, dass ich sicher bin«, trällerte Ida unbeschwert, als sie in den Raum platzte und zu ihren Eltern trat. Sie war bereits reisefertig gekleidet, trug ein weißes Leinenkleid und über den Schultern eine grüne Reisepelerine. Sie umarmte beide, drückte ihnen Küsse auf die Wangen und schnappte sich ein Croissant vom Tisch.

»Katja, frischen Kaffee«, rief sie und setzte sich zwischen die beiden.

Sie stopfte sich Erdbeeren in den Mund und plapperte aufgeregt über ihre Pläne für die nächsten Wochen. Sie wollte in den Bergen wandern. In der Stadt unweit des Lagers gab es ein wunderbares Café. Sie hoffte, dass die Jugendlichen, mit denen sie sich im vergangenen Jahr angefreundet hatte, wieder dort wären. Oh, die Nächte im Gebirge waren einfach nur wunderschön, der mit Sternen übersäte Himmel. Sie hatte ihre Wasserfarben eingepackt, und vielleicht würde sie sogar versuchen, in Öl zu malen. Es musste aufregend sein, nachts zu malen.

Ihr Überschwang überrollte die Eltern und verbannte ihre Ängste für den Moment.

Katja brachte ihr eine Tasse Kaffee, in die Ida, wie es ihr Vater immer tat, einen Teelöffel Zucker nach dem anderen schaufelte. Sie nickte gedankenverloren, als Bella ihr riet, im Zug einen Fensterplatz zu nehmen, ihren Handkoffer stets auf dem Schoß zu behalten und sich zu vergewissern, dass ihr Portemonnaie mit ihrer Barschaft tief an dessen Boden vergraben war.

»Keine Sorge. Ich werde aufpassen. Vertraut ihr mir vielleicht nicht?«

»Oh, natürlich vertrauen wir dir, Idotschka. Es ist der Rest der Welt, dem wir nicht vertrauen«, erwiderte Marc trocken.

Bella sagte nichts und legte ein ordentlich eingewickeltes Proviantpäckchen in Idas Handkoffer.

»Piroggen. Die mit Kartoffeln, die du so magst. Achte darauf, genug zu essen, hörst du?«

Ida lächelte und drückte die Hand ihrer Mutter an ihre Lippen. »Du sollst dir um mich keine Sorgen machen«, sagte sie. »Ich kann sehr gut auf mich aufpassen.«

Der Himmel klarte auf, als sie zum Bahnhof fuhren. Bella wurde schwer ums Herz beim Anblick des Zuges, der ungeduldig schwarze Rauchwolken ausstieß und dessen Pfeife wütend kreischte, als er mit einem Ruck zum Stehen kam. Der Schaffner wartete neben der Tür des Waggons darauf, dass die Fahrgäste einstiegen. Eine hartnäckige dunkle Vorahnung ließ Bellas Hände zittern und machte ihren Hals ganz trocken. Der Schmerz in ihrer Schläfe wurde stärker. Sie meinte, etwas tun zu müssen, irgendetwas, um Ida bei ihnen zu behalten. Vielleicht könnte sie einfach ihren Arm packen und sie anflehen, nicht abzureisen. Aber natürlich würde sie nichts sagen. Ihre Unvernunft beschämte sie. Ihr Herz klopfte schnell, und sie legte den Kopf an Marcs Schulter. Die Zugpfeife kreischte erneut. Ida umarmte sie ein letztes Mal, dann stieg sie hinter dem Gepäckträger, der ihren kleinen Koffer trug, die eisernen Stufen hinauf. Aus dem Fenster ihres Abteils winkte sie ihnen zu, als die Pfeife einen weiteren lauten, wütenden Ton erschallen ließ, und dann beschleunigte der Zug und verdreckte die Luft mit seinem kohleschwarzen Qualm.

Bella erinnerte sich an eine alte Frau in Witebsk, die behauptet hatte, aus Rauchfahnen die Zukunft lesen zu können. Es war eine hässliche, bucklige Frau mit Warzen auf den Händen und einem säuerlichen Atem, doch ihre Vorhersagen waren nahezu immer eingetroffen. Die unfruchtbare Frau, deren glückliche Zukunft sie im Rauch ihrer Sabbatkerzen gelesen hatte, wurde schwanger. Das kranke Kind, dessen Tod sie prophezeit hatte, starb. Bella seufzte und betrachtete nachdenklich die grauen Schleier, die über den Himmel zogen, während der Zug davoneilte. Sie fragte sich betrübt, was diese Schwaden wohl über Idas und ihre eigene Zukunft offenbaren mochten.

3. Kapitel

Nachdem sie sich auf einem Fensterplatz in ihrem Abteil niedergelassen hatte, legte Ida die Pelerine ab und öffnete die obersten Knöpfe ihres weißen Leinenkleids. Sie betrachtete sich im Fenster des beschleunigenden Zugs, nahm eine silberne Puderdose aus ihrer Tasche und schminkte ihre Wangen und Lippen leicht nach. Sie suchte einen kleinen Flakon mit Parfum heraus und tupfte sich jeweils ein Tröpfchen hinter jedes Ohr. Fliederduft zog durch die Luft, und die mollige ältere Frau ihr gegenüber lächelte freundlich.

»Es heißt, Flieder sei der Duft der Liebenden, Mademoiselle«, sagte sie.

»Ach ja?«, erwiderte Ida und schlug ihre Ausgabe von Eugen Onegin auf. Sie wollte diese kostbaren Momente des Alleinseins nicht mit banalen Plaudereien verbringen.

Als der Zug in Lyon anhielt, gab sie das von ihrer Mutter vorbereitete Proviantpaket einem Bettler, der auf dem Bahnsteig lungerte, und kaufte sich selbst im Bahnhofsbistro ein Baguette und einen Café au lait. Schon dieser einfache Vorgang entzückte sie, sie zählte die Münzen sorgfältig ab und genoss ihre Unabhängigkeit. Sie trank den Kaffee in kleinen Schlucken, aß die eine Hälfte des Baguettes im Zug und wickelte den Rest dann sorgfältig ein. Sie war sicher, dass Michel hungrig sein würde, wenn sie sich trafen.

Wie sie es geplant hatten, wartete er auf dem Bahnsteig in Embrun auf sie, dem winzigen Dörfchen im Schatten der Berge des Département Hautes-Alpes. Ihr Herz setzte einen Schlag aus, als sie ihn sah, so groß und attraktiv mit seiner hohen Astrachan-Mütze und dem lockeren dunklen Ledermantel, wie er gern von Studenten der Sorbonne getragen wurde. Zunächst entdeckte er sie nicht, und seine vor Enttäuschung dunklen Augen suchten den Bahnsteig ab.

»Michel!«, rief sie.

Er lief ihr entgegen, die Arme weit ausgebreitet. »Ida!«

Sie stürmte in seine Umarmung, und er drückte sie fest an sich. Das Baguette, das sie in Händen hielt, wurde zerquetscht, und sie lachten, als die Krümel auf den Bahnsteig rieselten.»Und dabei hatte ich Hunger«, sagte er.

»Macht nichts, ich hole dir ein neues. So viel du magst«, versprach sie, während er ihren kleinen Koffer in das Taxi lud, das er genommen hatte. Sie lehnte sich an ihn. Endlich waren sie wieder zusammen, die Sehnsüchte des vergangenen Jahres erfüllt. Während das Taxi einen Gebirgspass hinaufbrauste, hielt er sie eng an sich gedrückt, und sie entspannte sich lächelnd im Schutz seiner Umarmung.

* * *

»Was unsere Eltern wohl gerade tun?«, fragte Michel, als sie am nächsten Tag einen Gebirgspfad auf eine Lichtung hinunterspazierten, auf der vor dem Hintergrund des rauen, dunklen Alpengrases Edelweiß silberweiß schimmerte. Den unbeschwerten Rhythmus des vergangenen Sommers hatten sie mühelos wiedergefunden.

»Mein Vater malt, und meine Mutter sitzt für ihn Modell, wobei sie die ganze Zeit von ihrer Kindheit träumt, an ein Gedicht oder eine Geschichte denkt«, entgegnete Ida, ohne zu zögern.

Sie erinnerte sich, ihre Mutter einmal gefragt zu haben, warum sie häufig die Augen schloss, wenn sie Modell saß. »Aber man muss doch die Augen schließen, wenn man träumen möchte«, hatte Bella erwidert.

»Und deine Eltern?«, fragte sie Michel.

Sie war den Rapaports nie begegnet, obwohl sie wusste, dass ihre Eltern bei den Zusammenkünften jüdisch-russischer Emigranten in der Synagoge am Montmartre, an denen sie gelegentlich teilnahmen, schon mit ihnen gesprochen hatten. Marc und Bella besuchten solche Veranstaltungen, wusste Ida, weil sie sich danach sehnten, ihre Muttersprache zu sprechen und Neuigkeiten über Freunde und Verwandte in ihrer verlassenen Heimat zu erfahren. Marc, der die Leistungen anderer stets mit den seinen verglich, kehrte von solchen Abenden immer glücklich zurück, zufrieden, dass seine Verdienste beeindruckender waren, sein Ruhm größer war als der aller anderen Anwesenden. Er, Sohn eines Mannes, der Heringe fischte, und einer Frau, die einen winzigen Lebensmittelladen betrieb, lebte nun in Paris auf einem Standard, den sich die enteigneten Söhne der privilegierten Klassen Russlands längst nicht mehr leisten konnten – jene Banker, Anwälte und Doktoren, die ihn während seiner Studentenzeit in Moskau und St. Petersburg verschmäht hatten. Ida hatte ihn ganz beiläufig gefragt, ob er schon einmal den Rapaports begegnet sei.

»Bourgeoise Moskowiten. Sie besaßen früher ein Stadthaus in der Hauptstadt und eine Datscha in Saloshe, aber jetzt haben sie ein kleines Kurzwarengeschäft im Marais und leben in der Wohnung dahinter. Ladenbesitzer – mehr sind sie nicht«, hatte er verächtlich geantwortet.

»Es ist doch kein Verbrechen, ein Geschäft zu führen. Deine Mutter hatte auch einen Laden«, hatte Bella protestiert, die sich über seine Vorurteile amüsierte.

Ida fand das überhaupt nicht amüsant, sagte jedoch nichts. Sie wollte nicht, dass ihre Eltern ihr Interesse an la famille Rapaport hinterfragten. Jetzt wartete sie geduldig auf Michels Antwort.

Er blickte auf seine Uhr.

»Lass mich überlegen. Es ist jetzt halb elf am Vormittag. Meine Mutter feilscht wahrscheinlich gerade mit einem Kunden, der ein Stück Stoff zum halben Preis dessen haben möchte, was sie dafür verlangt. Mein Vater liest Le Monde, sieht sich die aktuellen Kurse an der Börse an und sucht nach Anlagemöglichkeiten für Geld, das er nicht hat«, sagte er.

Ida lachte. Sie beide waren kluge und behütete Kinder von Eltern, die sich nicht recht wohl fühlten mit ihrem neuen Leben in Frankreich. Michels Eltern bauten darauf, dass ihr Sohn fleißig Jura studierte, damit er ihren verlorenen Wohlstand und ihr einstiges Prestige wiederherstellte. Die Chagalls bauten darauf, dass Ida sie herausforderte, ihr Leben mit Freude und Schönheit erfüllte, um die Familien zu ersetzen, die beide verloren hatten.

»Halb elf«, meinte Ida, »die Uhrzeit, zu der Vater immer seine Arbeit unterbricht, um BBC zu hören. Wenn du wissen möchtest, was Adolf Hitler gestern Abend in Berlin gegessen hat, brauchst du nur am nächsten Morgen Marc Chagall zu fragen.«

»Dann nimmt er diesen hässlichen kleinen Österreicher also ernst?«, fragte Michel.

»Ich denke, wir alle sollten ihn ernst nehmen«, erwiderte Ida nüchtern.

Michel fuhr mit der Hand über einen Wacholderstrauch. Er wollte nicht über Hitler sprechen. Sie hatten Urlaub von der Tristesse. »Vielleicht sollten wir umkehren. Der Vortrag über Literatur beginnt gleich, bei dem ein Russischprofessor von der Sorbonne sprechen wird«, sagte er.

»Ich will kein einziges Wort mehr über Turgenjew oder Tolstoi hören. Und ich hab auch keine Lust auf das Gerede dieser langweiligen Mädchen, die von nichts anderem sprechen als vom Tanzen und von Partys und ihren Träumen, Apothekerinnen oder Lehrerinnen zu werden. Ich will keine Apothekerin sein. Auch keine Lehrerin. Hier gibt es niemanden, der mich interessiert.«

Sie verzog das Gesicht zu einem reizvollen Schmollmund, dem Matisse persönlich schon Beifall gespendet hatte, als sie ihn damit in einem Café angesehen hatte. Die Mädchen in ihrem Schlafsaal, die einfachen Töchter russischer Emigranten, durch und durch sittsam, hatten wahrscheinlich noch nie vom großen Matisse gehört. Ihre getuschelten Intimitäten zur Schlafenszeit fielen ihr auf die Nerven. Sie zogen sich unter der Bettdecke aus, weil sie sich ihrer Körper nicht sicher waren, während Ida, die ihrem Vater nackt Modell gesessen hatte, unbekleidet im Schlafsaal herumspazierte. Sie hörte, wie sie über Iwan und Boris redeten, wie Natalja sich fragte, ob sie Iwan wohl erlauben sollte, ihre Brüste zu berühren, während Anna feierlich beichtete, dass Boris sie geküsst hatte. »Auf den Mund«, erklärte sie mit einem entzückten Flüsterton.

»Dumme Gänse«, hatte Ida Elsa zugeraunt, der Ärztin, die als Betreuerin im Schlafsaal der Mädchen wohnte.

»Nicht dumm. Nur jung«, hatte Elsa erwidert.

»Im ganzen Lager interessiert dich wirklich niemand?«, fragte Michel sie nun herausfordernd.

»Vielleicht Elsa.«

»Und außer Elsa niemand?«, hakte er verschmitzt nach.

»Okay. Du interessierst mich. Ich weiß nicht wieso, aber das tust du.« Sie lachte und schüttelte so heftig den Kopf, dass ihr das leuchtende Haar ins Gesicht peitschte. Ihre Baskenmütze wurde von einer plötzlichen Böe erfasst und wehte fort.

Gemeinsam liefen sie hinterher. Als sie sich gerade auf die Mütze stürzen wollten, fielen sie hin, sein Körper schwer auf ihren. Mit den Fingern umklammerte sie die Mütze und ließ sie dann zu Boden gleiten, um seine Wange zu berühren, den Bogen seines Mundes nachzuzeichnen und den Schwung seiner Augenbraue.

»Ida«, flüsterte er.

»Michel.«

Und ihre Namen wurden zu Versprechen, die über ihre Lippen glitten, Lippen, die sich zuerst in zärtlicher Freundschaft begegneten, dann mit stürmischer Dringlichkeit. Dort, auf der Bergwiese, zogen sie sich zum ersten Mal aus. Unter dem Holderstrauch breitete er seinen Ledermantel aus, und sie vereinigten sich, ihr Schmerzensschrei gedämpft von der jähen Explosion der Lust, die sie verzückt aufschreien ließ. Ihre Herzen schlugen in leidenschaftlichem Rhythmus miteinander. Erschöpft sahen sie zum wolkenlosen Himmel auf. Ida dachte an ihre unbedarften Mitschülerinnen, die kicherten, wenn sie von heimlichen Küssen und zaghaften Berührungen erzählten.

So ein Mädchen war sie nicht. Sie war jetzt eine Frau, die Frau, von der sie ihrer Mutter bereits erzählt hatte. Sie war die Tochter ihrer Eltern, stolz auf ihren Körper, erfreute sich an der Liebkosung ihrer nackten Haut durch Wind und Sonne, genoss die Freiheit und Macht ihrer Gefühle für Michel, seine Gefühle für sie.

Er nahm ihre Hand und küsste ihre Finger einen nach dem anderen.

»Du bereust es doch nicht, ma chérie?«, fragte er leise.

»Bereuen? Warum sollte ich es bereuen?«, erwiderte sie und legte ihren Kopf auf seine Schulter, drückte seine Handfläche auf ihre Wange.

Dann zogen sie sich schnell wieder an und kehrten zum Lager zurück, wo die Diskussion über Turgenjew bereits vorüber war und das Abendessen auf langen Holztischen aufgetragen wurde.

* * *

Während der verbleibenden Wochen des Ferienlagers waren sie unzertrennlich. Bei den wenigen Vorträgen, an denen sie teilnahmen, saßen sie stets nebeneinander. Sie sprachen das unbedingt erforderliche Minimum an Russisch, lernten die Lieder der Wolgaschiffer und die Volkstänze ukrainischer Bauern. An dem Tag, als ein engagierter Dichter das Werk von Scholem Alejchem erörterte, saßen sie jedoch ganz vorn. Er las ausgewählte Passagen vor, allerdings nicht im gefühlvollen Jiddisch des Autors, sondern in einer unbeholfenen russischen Übersetzung, die von prätentiösen Intellektuellen bevorzugt wurde. Was für ein selbstgefälliger Dünkel, dachte Ida.

»Kennt einer von euch die Arbeiten von Scholem Alejchem?«, fragte er die jungen Leute, die sich nicht die Mühe machten, zu verbergen, wie sehr sie das alles langweilte.

»Ich. Mein Vater hat das Bühnenbild für das Jüdische Theater gemalt, als seine Stücke in Moskau aufgeführt wurden«, meldete sich Ida lakonisch zu Wort.

Der Dichter schaute sie interessiert an.

»Dein Vater? Bist du die Tochter von Marc Chagall? Seine Idotschka? Ich erinnere mich, dich als kleines Mädchen gesehen zu haben. Vermutlich in Berlin. Du erinnerst dich natürlich nicht mehr an mich, trotzdem, richte deinen lieben Eltern bitte Grüße von mir aus.«

Er blickte sie über das Pult hinweg an und sah vor seinem geistigen Auge vielleicht das verschmitzte Kind mit dem kupferfarbenen Haar, das der verhätschelte Liebling ihrer kleinen Gemeinde gewesen war.

»Idotschka.« Ihr Spitzname wurde spöttisch überall im Raum geflüstert. Ihre Kameraden zeigten auf sie und stießen sich gegenseitig an.

Ida ignorierte sie und zuckte gleichgültig die Achseln.

»Das werde ich tun, Monsieur«, versprach sie.

Sie wusste, dass sich ihre Eltern höchstwahrscheinlich nicht einmal mehr an seinen Namen erinnern würden. Er war weder berühmt genug, zu ihrem Freundeskreis zu gehören, noch einflussreich genug, auf der Liste von Bekannten zu stehen, deren Namen und Telefonnummern sie in ein schwarzes ledernes Adressbuch schrieben. Man konnte ja nie wissen, wer sich eines Tages noch als nützlich erweisen könnte. Das hatte ihr rastloses Leben sie gelehrt.

Er strahlte sie an.

»Ach, die kleine Ida«, murmelte er und widmete sich wieder seinen Notizen.

»Wenn er nur wüsste, wie erwachsen die kleine Ida ist«, flüsterte ihr Michel ins Ohr.

»Vielleicht werde ich ihm einfach sagen, wie erwachsen ich bin. Vielleicht werde ich es allen sagen«, stichelte Ida und verkniff sich ein lautes Lachen.

Aber natürlich würde sie es niemandem erzählen, genauso wenig wie Michel. Sie erfreuten sich beide am Geheimnis ihrer süßen Intimität.

Jeden Nachmittag entzogen sie sich den Aktivitäten der Gruppe und rannten über die Wiese zu einer verlassenen Hirtenhütte. Und mit jedem neuen Tag wurde ihr Liebesspiel ruhiger, bewusster.

»Wir müssen vorsichtig sein«, hatte Michel gewarnt, und sie hatte zustimmend genickt und gelacht. Sie war die Tochter aufgeklärter Eltern. Bella hatte ihr den Monatszyklus an dem Tag erklärt, als ihre Menstruation begann. Sie errötete dabei zwar, war jedoch fest entschlossen, eine moderne Frau, eine moderne Mutter zu sein. Ihre Tochter, la fille parisienne, sollte Kenntnis von ihrem eigenen Körper haben und nicht wie im Schtetl aufwachsen.

»Ich weiß, was ich tue, Michel«, hatte Ida ihm versichert. »Mein Körper ist mein Freund. Wir beide verstehen uns.«

Sie zogen sich gegenseitig aus, wobei Michel stets ungeschickt an den Knöpfen ihres Kleides herumfummelte. Sie kniete sich hin, um seine Schuhe von seinen langen blassen Füßen abzustreifen und diese zu streicheln. Sie musterten einander mit sanften Blicken und zärtlichen Berührungen. Sie bauten sich eine Laube, ein Dach ineinander verwobener Ranken, und Michel flocht ein weiches Bett aus den Ästen von Nadelbäumen, über die er seinen langen Ledermantel ausbreitete. Leuchtendgrüne Kiefernnadeln schimmerten in ihren kupferfarbenen Locken, und sie klaubten sie sorgfältig heraus, eine nach der anderen, während sie langsam zurück zum Lager gingen.

Idas Schlaf war ruhig und sorglos, ihre Träume waren angenehm, auch wenn sie sich morgens nicht mehr an sie erinnern konnte. Sie wachte mit einem Lächeln auf dem Gesicht auf.

Einmal ging sie spätabends zum Gemeinschaftsbadehaus und trocknete sich gerade die Haare ab, als Elsa sich neben sie setzte. Ida lächelte sie an. Sie mochte Elsa mit ihren ernsten Augen, die so anders war als die übrigen Mädchen. In Moskau zur Waise geworden, hatte sie es mit Hilfe jüdischer Hilfsorganisationen nach Paris geschafft, wo sie mit stoischer Willenskraft ihr Leben selbst in die Hand genommen hatte. Sie hatte Medizin studiert, während sie Gelegenheitsarbeiten annahm und sich Stipendien beschaffte, die ihr einen bescheidenen Lebensunterhalt sicherten. Irgendwie hatte sie Zeit gefunden, sich in André zu verlieben, einen jungen Chirurgen. Sie hatte Ida sein Foto gezeigt. Er war rundlich, hatte vorzeitig eine Glatze bekommen, eine markante Nase und zusammengekniffene Augen.

»Hübsch ist er nicht, das weiß ich«, sagte sie ganz offen. »Aber das bin ich ja selbst nicht. Wir lieben uns, wie wir sind, nicht wegen Äußerlichkeiten. Er ist treu und fleißig, brillant in seiner Arbeit. Und er mag mich. Es ist schon sehr lange her, seit jemand mich gemocht hat.«

»Und du? Magst du ihn auch?«, hatte Ida gefragt.

»Ich liebe ihn«, hatte sie ohne Zögern erwidert.

André und Elsa waren verlobt und wollten bald heiraten. Ihre Zukunft gehörte ihnen allein. Ida bewunderte Elsa und beneidete sie um ihre Unabhängigkeit. Elsa hatte keine Eltern, denen sie Rechenschaft ablegen musste, keinen berühmten Familiennamen, den es hochzuhalten galt. Sie konnte ihr Leben leben, wie immer sie es wollte. Mit einem schuldbewussten Schauder kam Ida in den Sinn, dass sie Elsa um ihren Waisenstatus beneidete.

»Bist du gern hier, Ida?«, fragte Elsa und reichte ihr einen Kamm.

»Sehr«, erwiderte Ida vorsichtig.

»Du und Michel, ihr seid euch nahegekommen. Habe ich bemerkt«, fuhr Elsa fort.

»Wir haben uns letztes Jahr hier kennengelernt und uns das ganze Jahr über geschrieben. Wir sind sehr eng befreundet.«