20,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: novum Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

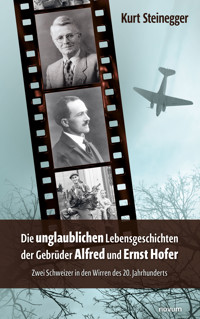

Zwei Brüder, zwei Schicksale, eine bewegte Zeit. Im 20. Jahrhundert zieht es Alfred und Ernst Hofer aus dem beschaulichen Emmental in die Ferne. Doch in den Wirren der Russischen Revolution muss Alfred überstürzt fliehen und lässt sich bald darauf in Frankreich nieder. Aber auch dort muss er wegen der Schrecken des Zweiten Weltkrieges und der gefährlichen Aktionen der Résistance um sein Leben fürchten. Den Kaufmann Ernst verschlägt es indes nach Italien und Paris, doch der Erste Weltkrieg zwingt ihn als Infanteriekorporal an die Front. Auch die Weltwirtschaftskrise bringt Rückschläge mit sich, aber Ernst gibt nicht auf. Die beiden Zeitzeugenerzählungen lassen uns teilhaben an den außergewöhnlichen Lebenswegen zweier Brüder in einer Zeit des Umbruchs, in der sie mutig um ihr Überleben kämpften.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 248

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2024 novum publishing

ISBN Printausgabe: 978-3-99130-426-5

ISBN e-book: 978-3-99130-427-2

Lektorat: Karl Widmer, Maria Hentschel

Umschlagfotos: Osorioartist, Ramzi Hachicho | Dreamstime.com, Kurt Steinegger

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

Innenabbildungen: Kurt Steinegger, Jegenstorf, Béatrice Kaufmann, Thun

Autorenfoto: Verena Steinegger

www.novumverlag.com

Spezieller Dank

Ein spezieller Dank des Autors geht an seinen Freund Karl Widmer, Münchenbuchsee, für dessen Lektorat und Mitgestaltung des vorliegenden Buches.

Zitat

Nicht was wir erleben, sondern wie wir

empfinden, was wir erleben,

macht unser Schicksal aus.

M. v. Ebner-Eschenbach

Vorwort

Im Alter von zwölf Jahren hörte ich im Jahr 1961 die Lebensgeschichte von Alfred Hofer, welcher die Schwester meines Vaters geheiratet hatte. Diese unglaubliche Erzählung faszinierte mich dermaßen, dass ich mich fortan intensiv mit dem Leben von Alfred Hofer und mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts auseinandersetzte. In vielen Exkursionen besuchte ich die Brennpunkte der damaligen Zeitgeschichte. Später führte ich als Reiseleiter Gruppen zu wichtigen Orten der beiden Weltkriege.

Alfred Hofer übergab mir kurz vor dem Tod seine Manuskripte und Fotos. Ohne die Aussagen zu verändern, habe ich die Texte im vorliegenden Buch aufgearbeitet und mit Fotos illustriert.

Im ersten Teil des Buches lernen wir Alfred Hofer kennen, der die Wirren des 20. Jahrhunderts hautnah miterlebt hat. Als junger Schweizer Käser wandert Alfred Hofer nach Russland aus, um dort sein Auskommen zu finden. Vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs überrascht und von der russischen Revolution vertrieben, flieht Alfred Hofer in die Schweiz zurück. Nach dem Krieg baut er sich eine neue Existenz in Frankreich auf. Hier erfährt er den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, die Besetzung Frankreichs durch die Deutschen, die Aktionen der französischen Résistance und das Chaos bei der Rückeroberung durch die alliierten Truppen.

Den Text zu Ernst Hofer, dem jüngeren Bruder von Alfred, habe ich 2010 in Form eines Manuskripts im Anschluss an eine Buchlesung über Alfred Hofer von Frau Béatrice Kaufmann, einer Enkelin von Ernst Hofer, erhalten. Ohne den Inhalt zu verändern, habe ich ihn einigermaßen in die heutige Sprache übertragen, den eher umständlichen Stil von Ernst Hofer jedoch, wann immer möglich, beibehalten.

Der zweite Teil des Buches ist Ernst Hofer gewidmet. Aufgewachsen im ländlichen Emmental, schildert er in eindrücklichen Worten die äußerst bescheidenen Lebensverhältnisse, in denen er und seine Brüder ihre Kindheit verbracht haben. Ernst Hofer erlernt den Beruf des Kaufmanns. Nach der Lehre zieht es auch Ernst Hofer ins Ausland, zuerst nach Italien, später nach Paris, wo er mit Lederwaren handelt. Hier wird er von der Mobilmachung zum Ersten Weltkrieg überrascht. Aufgeboten zum Aktivdienst, reist Ernst Hofer in die Schweiz zurück. Nach dem Krieg beteiligt er sich am Aufbau einer Lederfabrik in Gümligen. Das Unternehmen scheitert, die Firma geht in Konkurs. Nun eröffnet Ernst Hofer in Thun ein Schuhgeschäft, doch auch dieses Vorhaben misslingt. 1932 übernimmt er nach 26 bewegten Jahren eine Stelle als Chefbuchalter bei der Firma Hirter & Co. AG in Bern, welche er bis zu seiner Pensionierung 1957 innehat.

Mit der Aufzeichnung der Lebensläufe von Alfred und Ernst Hofer möchte ich einen kleinen Beitrag zur Zeitgeschichte liefern.

Jegenstorf, 15. März 2024

Kurt Steinegger

Die vier Gebrüder Hofer

Von den Gebrüdern Fritz und Hermann besitze ich leider keine Lebensberichte.

Meine Begegnung mit Alfred Hofer

Ende September 1961 teilte mir mein Vater mit, er habe soeben im Schweizerischen Familienblatt gelesen, dass in Münsingen seit einiger Zeit ein Ausland-Schweizer namens Alfred Hofer lebe. Dieser habe sich aufgrund seiner freundlichen Art bereits sehr gut mit der Bevölkerung verbunden und fühle sich schon recht heimisch. Obwohl er von Beruf Käser sei, führe er in letzter Zeit hauptsächlich Gartenarbeiten auf Bestellungen aus. Dann bemerkte er: „Ich bin sicher, dass es sich bei dieser Person um den Ehemann meiner längst verstorbenen Schwester Marie handelt.“

Es war in der Tat der vermutete Alfred. Ein Rendezvous wurde vereinbart und eines schönen Tages kam Alfred aus Münsingen per Bahn, Tram und zu Fuß zu uns in die Maygutstraße 30 in Wabern.

Es folgte eine herzliche Begrüßung bei einem Glas Wein und – wie könnte es anders sein – ein intensives Gespräch über das Leben von Alfred Hofer. Es war klar, dass sich mein Vater vor allem für die Zeit mit seiner Schwester Marie interessierte, die ersten Begegnungen, die spätere Hochzeit und die nachfolgenden Erlebnisse in Russland. Mit Zustimmung von Alfred Hofer wurden seine Worte auf Tonband aufgezeichnet. Die Aufzeichnung war mir später bei der Aufarbeitung seines Lebensberichtes eine große Hilfe.

So erzählte er, wie er im Jahr 1908 eine Stelle in der neuen Käserei in Lyss angenommen hatte. Bald habe er Marie Steinegger im Eigenacker in Lyss kennengelernt und in der Folge hätten sie sich recht oft heimlich getroffen. Doch schon nach einem Jahr habe ihn das Fernweh ergriffen und so habe er eine neue Stelle in der Schlosskäserei in Bournelle in Frankreich angenommen. Aber Marie im Eigenacker habe er nie mehr vergessen. Regelmäßig wanderten Briefe hin und her.

Im Herbst 1910 sei er wieder einmal nach Lyss gekommen und bei dieser Gelegenheit habe ihn Marie zum ersten Mal ihren Eltern vorgestellt. Auf die Frage, wie er von seinen Schwiegereltern aufgenommen worden sei, antwortete er, sie hätten ihn als ehrlichen und heiratswürdigen Jüngling taxiert. Doch bis zur Heirat sollte es noch eine Weile dauern. Vorerst ging er für ein Jahr nach Finnland und bis Ende 1912 nach Russland.

Zu Silvester 1913 war er wieder einmal bei Marie im Eigenacker, um diesmal den Zeitpunkt für die Hochzeit zu besprechen. Marie war um diese Zeit im Hotel National in Adelboden tätig. Sie kamen überein, die Hochzeit am 3. Februar 1913 in Büren an der Aare zu feiern, d. h. am Wohnort von Alberts Mutter.

Nach dieser Feier war der Moment gekommen, von allen Lieben Abschied zu nehmen, denn schon am 10. März 1913 reisten sie voller Zuversicht nach Russland, in der Hoffnung, dort ihr künftiges Leben zu verbringen. Sie wussten nicht, dass ihr gemeinsames Lebensglück nur von kurzer Dauer sein würde.

Trotz der schweren Schicksalsschläge, die Alfred Hofer im Laufe seines Lebens in den Wirren des 20. Jahrhunderts hinnehmen musste, verlor er seinen Lebensmut nie. Immer wieder raffte er sich auf, um von Neuem zu beginnen. Sein unbeugsamer Wille, auch in hoffnungslosen Lagen nicht aufzugeben, mag uns als Vorbild dienen.

Die Erzählung von Alfred Hofer

Die Familie Hofer

Laut Auszug aus der Stammlinie lebte mein Ururgroßvater Peter Hofer im Jahr 1754 als Öler in Biglen. Auch mein Urgroßvater Johannes ergriff später den gleichen Beruf. Mein Großvater Christian war Gerber in Rohr zu Biglen und auch mein Vater kam als Gerber nach Zäziwil, wo ich 1887 geboren wurde. 1890 siedelten wir um nach Mülchi im Limpachtal in eine Gerberei. Damals war dieser Beruf noch einträglich; das naturgegerbte Sohlleder, meines Vaters Spezialität, wurde von den Bauern gekauft und der Schuhmacher kam zu ihnen auf die Stör. Aber in den 90er Jahren schossen die Leder- und Schuhfabriken wie Pilze aus dem Boden und Gerber und Schuhmacher hatten schwere Zeiten.

Die Familie Hofer; rechts außen Alfred Hofer.

Im Frühjahr 1900 kauften meine Eltern eine Gerberei mit Landwirtschaft in Büren an der Aare. Da ich in der Primarschule immer zu den besten Schülern gehörte, wurde ich von meinem Lehrer für die Sekundarschule vorgeschlagen. Mein Vater war aber von diesem Vorschlag gar nicht begeistert und meinte: „Wenn du immer nur in der Schule bist, kannst du nicht mehr zu Hause arbeiten.“ So blieb ich in der Primarschule und wurde nicht Lehrer, wie ich es mir eigentlich erträumt hatte. Damit nahm mein Schicksal seinen Lauf. Am 1. November 1903 trat ich als Lehrling in die Käserei in Büren an der Aare ein. Obschon die Lehrzeit damals nur sechs Monate dauerte, blieb ich noch anderthalb Jahre als Hüttenknecht dort. Nach einem weiteren Arbeitsjahr in Schönbrunnen bei Utzigen überkam mich die Sehnsucht nach der Ferne. Eine Sehnsucht, die durch die Aussicht auf guten Verdienst im Ausland noch verstärkt wurde. Zur damaligen Zeit verfügten die Schweizer Käser über einen ausgezeichneten Ruf und arbeiteten daher in vielen ausländischen Käsereien.

Beginn der Wanderjahre

Ich wagte den Sprung über die Grenze, um in einer Käserei in Hochsavoyen eine Stelle anzutreten. Hier arbeitete man noch mit dem Hängekessi, und die Käserei war deshalb kohlschwarz. Zu meiner Überraschung wurde die Sirte (Käsemilch) zentrifugiert. Fast wichtiger als die Käserei war die schöne Schweinemästerei; 80 bis 100 Tiere hatte ich neben der Käserei und dem Keller zu versorgen.

Am Abend meiner Ankunft führte mich mein Meister, ein Mann von 110 Kilogramm, in einen großen Raum über der Käserei, wo er mir zwischen Maissäcken und altem Käsereimaterial mein Bett zeigte. Das stand noch so, wie mein Vorgänger daraus geschlüpft war; frisches Bettzeug lag daneben auf einer Kiste. Der Meister hielt sich an einem mit zwei Schnüren aufgehängten krummen Stock fest und erklärte mir: „Da kannst du dann deine Kleider aufhängen!“ Das Fenster war etwa 50 Zentimeter breit und 15 Zentimeter hoch und in der Mauer klafften Risse, sodass man ins Freie sah. Durch die Ritzen im Boden blickte ich in die Käserei hinunter. Die Hälfte des Rauches vom Hängekessi stieg durch sie herauf. Doch zum Glück war auch die Decke durchlässig und so konnte der Rauch ins Freie entweichen.

Lieber hätte ich im Stroh unter dem Dach des Schweinestalls geschlafen, aber dort waren die Ratten zu Hause.

Zum Morgenessen kochte der Meister eine große Pfanne voll Milch und stellte sie auf den Tisch. Die drei Knaben, vier-, sechs- und achtjährig, schlüpften aus ihren Betten, verrichteten ihre Notdurft gewöhnlich im Hemd im Garten und deckten dann den Tisch, ohne auf den Gedanken zu kommen, sich zu waschen. Die Milch schöpfte man in Suppenteller und goss etwas kalten Kaffee dazu; dann schnitt man Brot hinein und aß es mit dem Löffel. Endlich erschien auch die Meistersfrau, eine faule Savoyerin von 98 Kilogramm, und zog, fürchterlich gähnend, neben uns die Strümpfe an. Zu Mittag gab’s gewöhnlich Eintopf mit Fleisch, Kartoffeln, ganzen Tomaten, Zwiebeln und anderem. Vor dem Mittagessen mussten die Knaben das Geschirr des ganzen Tages abwaschen. „Oh, wie gerne kehrt ich um!“, hätte ich singen können. Aber ich war zu stolz dazu, da ich doch mit meinen Freunden Abschied gefeiert hatte. Ich hielt es an dieser Stelle ein Jahr aus, da der Meister gut und mit mir immer zufrieden war.

Im Jahr 1908 arbeitete ich dann als erster Hüttenknecht in der neuen Käserei Lyss. Dann hatte ich schon wieder Fernweh und ich fand eine Stelle in der Schlosskäserei Bournelle (Doubs, Frankreich). Hier konnte ich öfters selbstständig käsen und es gefiel mir sehr gut. Die Milch, etwa 2’500 Liter, wurde mit vier Pferden aus sechs Dörfern zusammengeführt. Aber ich blieb auch hier nur ein Jahr, denn ich wurde durch Bekannte nach Mühlhausen in die City-Milchhalle gerufen. Da hatte ich täglich 5’000 Liter anzunehmen, zu kontrollieren und zu pasteurisieren. Von vier Arbeitern war ich der Erste, obschon der Jüngste von allen. Später dachte ich viel an diese Stelle zurück, denn sie wäre eine schöne Existenz für mich gewesen. Doch nach einem Jahr packte mich das Fernweh noch stärker als zuvor und ich fand mit fünf anderen Burschen eine Molkereiarbeiterstelle in Finnland.

Am 28. Oktober 1910 trafen wir uns zu viert in Basel. Als Erkennungszeichen hatte jeder einen Tannenzweig in den Hut gesteckt. Trummer, Rüegsegger und Guggisberg hießen die Kollegen.

Nach Passieren der Grenze um 23 Uhr ging es über Freiburg im Breisgau, Frankfurt, Kassel und Hannover bis Lüneburg, wo wir anderntags um 16 Uhr eintrafen und eine Stunde Aufenthalt hatten. Kartengrüße wurden nach der Schweiz gesandt, dann ging es weiter nach der alten Hafenstadt Lübeck. Schade, dass es auf dieser Strecke schon bald dunkelte, denn der D-Zug durchraste die bekannte Tiefebene, die fast überall mit Heidekraut bewachsene Lüneburger Heide. Am nächsten Tag hatten wir in Lübeck Zeit, die zum größten Teil aus rotem Sandstein erbauten Paläste und Kirchen zu bewundern. Nachmittags, es war ein Samstag, begaben wir uns zum Hafen und bald entdeckten wir zwei Finnlanddampfer.

Die Linea, so hieß unser Schiff, war nicht sehr groß. Sie verkehrte wie ihr Schwesterschiff Primula wöchentlich einmal von Lübeck über Helsingfors (Helsinki) nach Reval und zurück. Sie hatte etwa 50 Passagierplätze und fasste ziemlich viel Frachtgut. Da es Spätherbst war, bestand Letzteres aus einer Unmenge Kohl, Zwiebeln und anderem Gemüse. Mit mächtigen Kränen wurde die Ware eingeladen. Unter den Passagieren fanden wir noch zwei Kollegen, Hess und Zehnder, die wir in Basel vergeblich gesucht hatten. Die beiden waren schon einen Tag früher in Lübeck angekommen. Nun waren wir sechs Burschen, 20- bis 25-jährig, eine fröhliche Gesellschaft!

Auf der Fahrt nach Helsingfors.

Endlich war der Weißkohl fertig eingeladen und das Abfahrtssignal erdröhnte. Wir standen vorn am Bug, Rüegsegger spielte auf seinem Schwyzerörgeli und wir sangen nach Herzenslust.

Erst bei Einbruch der Dunkelheit wurde durch einen Kanal das offene Meer erreicht. Als die Ufer unseren Blicken entschwunden und nur noch Wasser und Himmel zu sehen waren, befiel uns Landratten ein seltsames Gefühl. Wir zogen uns ins Zwischendeck zurück, wo die halbe Nacht hindurch musiziert, gesungen und Karten gespielt wurde. Es waren auch drei deutsche Komiker da, welche für heitere Unterhaltung sorgten.

Nach einigen Stunden Schlaf auf harten Bänken wollten wir den Sonnenaufgang nicht verpassen und waren früh wieder an Deck. Bei wolkenlosem Himmel stieg die Sonne, das Auge blendend, aus den Fluten. Das war ein wunderbarer Augenblick, den ich nie vergessen werde! Es war Sonntag und wir dachten wohl alle an die Heimat, an das heimelige Herdengeläut, während die Leute im Sonntagsstaat der Kirche zuströmten. Nach dem Morgenessen war die fröhliche Schar wieder an Deck in Aktion. Der Kapitän sagte: „Ihr Schweizer seid doch ein seltsames Volk.“

Am Nachmittag sahen wir zu beiden Seiten Land. Wir befanden uns zwischen der Insel Öland und der schwedischen Küste, die fast durchwegs bewaldet ist. Auf Öland wird wohl der Getreidebau wichtig sein, denn viele mächtige Windmühlen waren vom Schiff aus sichtbar. Dazwischen gab es viele kleinere, welche vermutlich der Wasserversorgung dienten. Bevor es Nacht wurde, waren wir wieder auf dem offenen Meer und ein Schiff kam direkt auf uns zu. Es war die Primula. Die beiden Schiffe kreuzten sich langsam und die Postsäcke wurden, an Seilen gesichert, hin- und herüber geworfen. Kartengrüße gingen von uns über Lübeck zurück in die Heimat. Dann gab es wieder Volldampf und die Linea war bald wieder allein.

Die zweite Nacht sollte für uns anders werden als die erste. Etwa um 21 Uhr setzte schräg von vorne ein eisiger Wind ein, es fing an zu schneien und das Schiff begann zu schwanken. Wir hatten zunächst Freude daran und gingen ganz nach vorne, damit wir recht hoch und dann tief geschaukelt wurden. Aber das Vergnügen war bald vorbei. In einer Viertelstunde lagen 20 Zentimeter Schnee auf Deck und dann wuchs der Wind zum furchtbaren Sturm heran, der die Wellen so aufpeitschte, dass sie über das Schiff hereinschlugen und den Schnee hinunterfegten. Schleunigst stürzten wir ziemlich nass zurück ins Zwischendeck. Zum Glück hatten wir noch nicht gegessen, denn die Erst- und Zweitklasspassagiere rannten aus dem Speisesaal an die Reling und fütterten die Fische. Dazu bekamen sie von den hereinschlagenden Wellen eine kalte Dusche. Das Schiff lag ganz schief, stieg fortwährend über haushohe Wellenberge hinauf und glitt hinunter. Wir legten uns auf die harten Bänke und mussten uns daran festhalten. Dazu war es im Zwischendeck kalt, denn alle zwei Stunden musste die Türe während einer Viertelstunde offen bleiben: Die Asche wurde in großen Kübeln aus dem Maschinenraum gehoben, von zwei Matrosen auf Deck getragen und über Bord geleert.

Keiner von uns konnte einen Mantel sein Eigen nennen, denn damals galt dies als Luxus. Man war noch nicht so verwöhnt wie heute. Nur Kollege Trummer, der einige Jahre in Russland verbracht hatte, besaß einen Pelzmantel. Er überließ uns diesen abwechslungsweise für eine halbe Stunde; sonst wären wir wohl fast erfroren. Nur Guggisberg war immer guter Laune: „Wenn nur diese Nussschale bald unterginge“, meinte er. Immer stärker und grausamer tobte der Sturm und zwar nun schräg von der Seite. Das Schiff lag so schief, dass man nicht gehen konnte, ohne sich an etwas festzuhalten oder sich gegen die Wand zu stemmen. Auch die bedauernswerten Matrosen hatten mit den mächtigen Aschenkübeln ihre liebe Not. Die ganze Schiffsmannschaft war sehr aufgeregt und wir beobachteten sie mit einem Gemisch von Respekt und Angst. Dazu war uns sterbensübel. Die Linea ging übrigens im September des folgenden Jahres mit Mann und Maus im Sturm unter.

Morgens gegen fünf Uhr legte sich endlich das Unwetter und wir stiegen an Deck, wo uns die frische Luft wohltat. Erst gegen neun Uhr dämmerte der Morgen. Grau war der Himmel von herabhängenden schweren Wolken und grau war auch die Stimmung der sonst so heiteren Burschen.

Außer einem Schiff, das von Helsingfors nach Stockholm unterwegs war, sahen wir den ganzen Tag nur Wasser und Himmel. Als uns abends um 19 Uhr ein Küchenmädchen die Nachricht brachte, dass wir in zwei Stunden an Land sein würden, wurden wir wieder lebendiger. Wir brachten rasch unser Gepäck in Ordnung und sahen bald vom Deck aus einen Leuchtturm aus den Fluten steigen. Nach einer halben Stunde hatten wir das schöne Lichtermeer von Helsingfors vor uns. Die Maschine pustete ruhiger und bald hatten wir den Landungsplatz erreicht.

Passkontrolle und Zollrevision waren in vier Sprachen angeschrieben: Finnisch, Schwedisch, Deutsch und Russisch. Wir gingen an Land. Rüegsegger hatte statt einem Pass nur seinen Heimatschein und erst nach langem Hin und Her konnte er mit uns kommen. In der Pferdekutsche, die uns durch die fremdartig anmutende Stadt zum Bahnhof fuhr, sang Guggisberg „Bern – oh du schöne Bundesstadt – Bern“. Auf dem Bahnhof nahmen uns zwei Schweizer Milchkäufer, die Herren Fritz und Jakob Eggen, in Empfang. Als unser Gepäck in Aufbewahrung gegeben wurde, machten wir die erste lustige Bekanntschaft mit der finnischen Sprache. „Uks, kaks, kolme, nelia, vis, kus, seiteme, karekse, ürekse, kümmene …“, zählten die Bahnbeamten unsere Gepäckstücke. Aber was war denn das? Der Boden schwankte immer wieder unter unseren Füßen, sodass wir Misstritte machten, zur Belustigung aller Beteiligten und Zuschauer. Es kam vom Schaukeln auf der Linea.

Die Herren führten uns in ein Hotel und wir freuten uns, endlich etwas Warmes in unsere leeren Mägen zu bekommen, aber es gab leider nur große belegte Brotschnitten. Zuletzt erhielten wir wohl etwas Warmes, ein Gemisch zu gleichen Teilen von Kaffee und Cognac, das war aber unserem knurrenden Verdauungsapparat nicht zuträglich, was sich in der Nacht dann sehr bald zeigte – das „Hüsli“ war ständig besetzt.

Am folgenden Morgen hatten wir noch Gelegenheit, uns den Fischmarkt anzusehen. Für uns Landratten war es ein besonderes Erlebnis, die zahlreichen Fischerkähne, bis zum Rand gefüllt mit mehr oder weniger gut riechenden Fischen, zu sehen. Frauen und Männer in hohen Stiefeln standen auf diesen Haufen. Sie priesen ihre Ware mit lauter Stimme an und schienen einander nicht nur mit den Angeboten, sondern auch mit den Stimmen zu überbieten. Auch lebende Fische warteten in großen Zementtrögen auf einen Abnehmer. Auf dem Käsemarkt sahen wir viele einheimische, uns nicht bekannte Produkte der Milchwirtschaft. Daneben entdeckten wir aber auch einige prächtige Vertreter des Emmentaler Käses. Ein Schweizer namens Wenger war damit beschäftigt, viereckige Stücke herauszuschneiden. Das Gewicht stellte er an einer Stangenwaage fest, an welcher die Käsestücke aufgehängt wurden. Sein Geschäft lief offenbar ausgezeichnet und er hatte kaum Zeit, mit uns einige Worte zu wechseln.

Dann traten wir mit der Eisenbahn die Weiterreise Richtung Turku an. Aus der fruchtbaren Ebene ragten immer wieder steile, mit Moos und verkümmerten Tannen bewachsene Hügel empor. Eine mitreisende Musikantentruppe sorgte für die Unterhaltung, wobei allerdings die fremd anmutenden finnischen Weisen nicht recht in unsere Ohren passen wollten. Auch die schmucken roten Wohnhäuser mit weiß getünchten Fenster- und Türrahmen fielen uns besonders auf.

Als wir an einer kleinen Endstation aussteigen mussten, standen einige Bauern mit ihren Zweiräderkarren bereit, um uns weiterzuführen. „Brrr, brrr“, riefen sie hin und wieder und zunächst schrieben wir dies der Kälte zu, doch es war für die Pferde das Zeichen zum Anhalten. Unser Kamerad Guggisberg musste noch zwei Stationen weiterreisen. Später erzählte er uns, bei seiner Ankunft hätte er die Emmentaler auf der Käsepresse kehren sollen, doch war dies für ihn mit einigen Schwierigkeiten verbunden, denn er war Hotelportier und nicht Hüttenknecht.

Trummer und ich kamen nach Lupaia, einer neuen, großen Molkerei. Bis zu unserer Ankunft war hier die gesamte Milch zu Butter verarbeitet worden. Auf Empfehlung des Milchkäufers, eines in Finnland aufgewachsenen Simmentalers namens Stauffer, hatte die Genossenschaft zwei 1’500-Liter-Kessi eingerichtet und wir zwei hatten nun täglich drei Emmentaler, bis 130 Kilogramm schwer, zu fabrizieren. Ein Heizer hielt den Dampfkessel und die Maschinen in Betrieb. Für die Butterei war eine Meierin zuständig, und zur Betreuung der etwa 300 Schweine stand ein Schweinehirt zur Verfügung. Stauffer selbst, 26-jährig, arbeitete als Oberhaupt nicht; mit auf dem Rücken verschränkten Armen schaute er einem jeden peinlich genau auf die Finger. Sein Vater war mit 30 Jahren als Futtermeister nach Finnland gekommen; nun war er selbst Besitzer eines großen Gutes und so reich, dass sein Sohn nicht mehr zu arbeiten brauchte. Als ein Käsehändler aus Petersburg vorbeikam, war unser Chef mit dem Angebot nicht zufrieden und erklärte, er behalte den Käse, bis kein Geld mehr da sei und das könne noch lange gehen. In der Tat ließ die Genossenschaft einen Lagerkeller bauen für 600 Emmentaler und zur Pflege der Käse wurden zwei Salzer angestellt.

So kam es, dass die November-Käse erst im Mai des folgenden Jahres verkauft wurden. Die Molkereieinrichtung war für die damaligen Verhältnisse vorbildlich und könnte sich auch heute noch sehen lassen; es war wirklich eine Freude, in diesem Betrieb zu arbeiten. Alles wurde pasteurisiert, sogar die Sirte. Die aus der überschüssigen Milch hergestellte Butter wurde bereits im Butterfertiger gesalzen, sofort in Fässer eingestampft und zweimal pro Woche in die Hafenstadt Hangö (Hanko) gebracht, von wo sie per Spezialschiff nach England gelangte.

Nicht jede finnische Molkerei war aber so modern. Rüegsegger und Zehnder, unsere Reisegefährten, waren nur zwei Kilometer von uns entfernt, trafen aber auf sehr primitive Verhältnisse. So musste jeder Kessel Wasser an einem Seil aus einem fünf Meter tiefen Loch gezogen werden. Das Butterfass musste von zwei großen Hunden angetrieben werden, welche in einem hölzernen Rad liefen und dieses durch ihr Eigengewicht in Umdrehung brachten. Die Kessi waren nur primitiv eingemauert und das Feuer musste nach dem Wärmen jeweils mit der Schaufel herausgenommen werden. Hergestellt wurden täglich drei bis vier Emmentaler von etwa 70 Kilogramm Gewicht. Der Käsekeller lag etwa 200 Meter von der Käserei entfernt am Ende eines holprigen Weges. Sowohl der ganze Käsekeller als auch etwa 100 Schweine mussten von unseren Kollegen versorgt werden, sodass sie fast Tag und Nacht zu arbeiten hatten. Der Meister selbst rührte keinen Finger. Als wir einmal am Abend dorthin gingen, waren sie noch am Salzen. „Das soll der Teufel holen“, sagte Zehnder, „hier werde ich nicht alt.“

Die Winternächte waren sehr lang; nur von zehn bis 14 Uhr konnte man mit Tageslicht arbeiten. Das Gegenteil war dann im Sommer der Fall. Das Klima ist nicht so kalt wie in Zentralrussland, wie ich später erfahren sollte. Es fällt viel Schnee, der dann an der Sonne zu schmelzen beginnt. Kommt dann ein Wetterrückschlag, so gefriert die ganze Schicht so hart, dass Pferde darüber galoppieren können.

Statt eines Velos bedient man sich im Winter eines eigenartigen Schlittens. Zwei stählerne, schmale Kufen sind mit einem Holzgestell verbunden und vorne stark nach oben gebogen. Etwa ein Meter über dem Boden besitzen sie einen Griff. Der Fahrer hält sich daran fest und steht mit einem Fuß auf einer Kufe. Am anderen Fuß schnallt er Spitzeisen an und stößt sich ab. So wird oft kilometerweit mühelos gefahren – eine Art Trottinett.

Die Landwirtschaft, insbesondere die Milchwirtschaft, stand schon damals auf hoher Stufe. Das Land wird meist von großen Gütern aus bewirtschaftet. So hatten wir in Lupaia bei einer täglichen Milcheinlieferung von 6’000 Kilogramm nur 35 Lieferanten. Gehalten wird meistens rotbuntes Fleckvieh. Die Ställe waren sehr geräumig, sauber und mit vielen Fenstern versehen. Ich sah auch Ställe, die 2,5 Meter über dem Erdboden standen. Der Mist fiel durch besondere Öffnungen direkt in Karren, die dann auf den Miststock gefahren wurden. Das Melken wurde von schneeweiß gekleideten Melkerinnen besorgt. Dank der großen Reinlichkeit konnten erstklassige Butter und auch sehr guter Emmentaler hergestellt werden. Nach 24 Stunden waren im Winter kaum die Hälfte der Gläser gallertig, die übrigen unverändert. Aber auch im Sommer stellten wir ähnliche Ergebnisse fest. Die Milch wurde im Winter einmal, im Sommer zweimal gebracht. Da man aber das Abendkäsen nicht kannte, wurde die am Abend gelieferte Milch beiseite gestellt. Zu diesem Zweck beschaffte man sich während des Winters einen Eisvorrat. Auf einem nahe gelegenen See wurden, sobald die Eisschicht eine Dicke von etwa 50 Zentimetern erreicht hatte, Stücke von zwei auf einen Meter herausgesägt und in der Nähe der Käserei in Form einer Pyramide aufgeschichtet. Darauf kam eine Schicht von 50 Zentimetern Sägemehl. Im Sommer wurde dann der tägliche Eisbedarf aus diesem Eisberg herausgebrochen, fein zerkleinert und in die mit Wasser gefüllten Zementtröge verteilt. Die Milch wurde dann in flachen Gefäßen hineingestellt.

Im Juni des folgenden Jahres – es war inzwischen 1911 geworden – bekam mein Kamerad Trummer aus Russland ein Stellenangebot der Käsehandelsfirma Stucki in Moskau und sofort entschloss er sich dazu, die Stelle anzunehmen. So zog er nach Palujewo im Gouvernement Smolensk, an der Eisenbahnlinie Riga–Orel. Unser Meister, Stauffer, erhielt bald durch Vermittlung des Herrn Winkler in Konolfingen einen Ersatzmann. Doch dieser passte charakterlich nicht zu meinem Freund Trummer, und so zog ich ebenfalls aus. In Kankara bei Salo trat ich eine Stelle als zweiter Käser an, neben Ernst Gerber, der später noch Käser in Luterbach bei Solothurn war.

Ernst Gerber hatte gerade Pech bei der Fabrikation. Eine Störung in der Käseproduktion machte ihm schwer zu schaffen. Leider kannte man zu jener Zeit noch keine Käsereiinspektoren und Versuchsanstalten, wie sie heute in der Schweiz bestehen, oder jedenfalls waren diese nicht im Kontakt mit der Praxis. Ein Freund aus Italien gab Gerber einige gute Ratschläge. Von diesem Tage an lief die Fabrikation besser und diese Geheimniße kamen mir später auch in Russland sehr zustatten.

Ab dem 1. November 1911 fand ich eine Stelle als selbstständiger Käser bei Johann Gerber in Lyakhovo (früher Lächova), etwa 50 Kilometer vom Arbeitsort Trummers entfernt. Von der einstigen sechsköpfigen Reisegesellschaft blieben somit noch vier in Finnland. Auch diese kehrten später auf verschiedensten Umwegen in die Schweiz zurück.

Ganz neu gekleidet, in Stiefeln und Pelzmantel, ging es wieder auf die Reise. Auch der Schweinehirt von Kankara verließ seine Stelle und reiste mit mir bis in seinen Heimatort. In Helsingfors wollte er noch eine Flasche Cognac kaufen, aber man wollte sie ihm nicht geben, denn in Finnland verkauft man nur an gut gekleidete Personen gesetzten Alters Alkohol. In seiner Not holte er mich und in meiner Begleitung erhielt er das köstliche Nass; er freute sich doch so darauf, zu Hause Wiedersehen zu feiern. Im Eisenbahnwagen trafen wir mit russischen Soldaten zusammen, die aus der Garnison auf Urlaub fuhren. Das war eine ausgelassene Bande! Die ganze Nacht hindurch wurde musiziert, gesungen und richtig russisch getanzt. Um drei Uhr morgens nahm mein finnischer Begleiter auf einer kleinen Station Abschied von mir; er war froh, aussteigen zu können, denn schon damals waren die Russen den Finnen nicht besonders freundlich gesinnt. Ich blieb nun wohl als einziger Zivilist in diesem Wagen und verstand kein Wort Russisch.

In Viborg war Zollrevision. An der Wache vorbei – etwa ein Dutzend Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett – musste ich das Zollgebäude betreten, wo ich eingehend auf Herz und Nieren untersucht, d. h. betastet wurde. Zum Glück hatte ich die mir von Ernst Gerber angebotene Browning-Pistole nicht gekauft.

Um neun Uhr morgens kam ich im Finnischen Bahnhof in Petersburg an. Ich mietete eine Iswostschick, einen rassigen Einspänner, und fuhr über die lange Newa-Brücke durch einen großen Teil der Stadt nach dem Zarski-Selski-Bahnhof. Heute wird er wohl nicht mehr so heißen! Der nächste Zug Richtung Witebsk fuhr aber erst um 20 Uhr, sodass ich Zeit hatte, mir eine warme Pelzmütze zu kaufen und den Kaiserpalast sowie die Kosaken-Reitschule anzusehen, allerdings aus respektvoller Entfernung. Zu nahe kam man sowieso nicht, denn an allen Ecken und Enden waren Wachtposten aufgestellt.

Als ich dann am Abend meinen Reisekorb aufgeben wollte, bedeuteten mir die Bahnbeamten, das Gepäck müsse mit einem Seil festgebunden sein. Eine vornehme, deutsch sprechende Jüdin, zeigte mir ein Geschäft, in dem ich Seilwerk kaufen konnte. Wie mir Trummer geraten hatte, fuhr ich nun zweite Klasse, und ich war wirklich froh, diese Nacht endlich schlafen zu können. Die russischen Eisenbahnwagen sind dazu vortrefflich eingerichtet. Sie sind breiter und höher als die im übrigen Europa und nachts wird die Rückenlehne aufgeklappt; in jedem Abteil entstehen nun vier Liegeplätze, die sehr gut gepolstert sind. Da die Bahnschwellen wegen Steinmangel meist auf Sand ruhen, können größere Züge nur mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 Stundenkilometern fahren. So wird man weniger geschüttelt und hat eine ruhige Fahrt. In meinem Abteil machte sich ein junges Fräulein ebenfalls zum Schlafen bereit; sie sprach ein wenig Französisch, sodass wir uns unterhalten konnten.

Im Zug erhielt ich von einem Juden in gebrochenem Deutsch die Auskunft, in Witebsk müsse ich anderthalb Stunden auf den Riga-Oral-Zug warten. Um halb elf Uhr waren wir da und ich begab mich auf den Markt, der für mich als Neuling sehr interessant war. Von Bäuerinnen wurden ganze Herden von Schafen, Gänsen und schwarzgefleckten Schweinen feilgeboten. Nach einer Stunde war ich wieder am Bahnhof, doch mein Zug war bereits fort. Die Bahnbeamten schrieben mir auf einem Zettel die Zahl 10; das hieß also, dass ich bis abends zehn Uhr hier sitzen bleiben musste. Das hatte ich dem Juden zu verdanken, der statt „ein halb“ „eineinhalb“ gesagt hatte. So nahm ich wieder einmal eine Iswostschick und deutete auf die Stadt. „Franzuski?“, fragte der Kutscher und ich bejahte. So führte er mich zu einem Französisch sprechenden Herrn. Dieser schickte mich in ein Hotel, wo man auch Deutsch sprach, sodass ich endlich meinen knurrenden Magen befriedigen konnte.