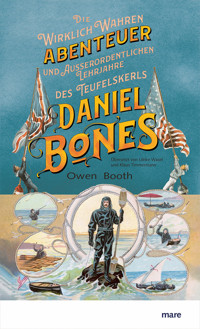

Die wirklich wahren Abenteuer (und außerordentlichen Lehrjahre) des Teufelskerls Daniel Bones E-Book

Owen Booth

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: mareverlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Daniel Bones wächst in einem kleinen Fischerdorf am Rande des englischen Marschlandes auf. Ohne den Schutz seiner Mutter, die unter ungeklärten Umständen verschwand, ist es an Daniel, sich und seinen Bruder Will gegen die Übergriffe ihres trunksüchtigen Vaters zu verteidigen. Bis plötzlich ein Mann in einem aufblasbaren Gummianzug aus dem Meer steigt und Daniel die Chance bietet, seinem trostlosen Leben zu entkommen: Captain Clarke B., Hochstapler, Scharlatan und »furchtloser Froschmann« mit der Mission, die Welt von den Vorzügen seines Rettungsanzugs zu überzeugen. Kurzerhand nimmt er Daniel als seinen Assistenten mit. Während ihrer tollkühnen Fahrt über die Meere, Flüsse und Seen Europas begegnen sie gönnerhaften Witwen, marodierenden Räuberbanden und häufiger, als ihnen lieb ist, den hartnäckigen Gläubigern des Captains.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 422

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel

The All True Adventures (and Rare Education)of the Daredevil Daniel Bones

bei 4th Estate, HarperCollinsPublishers, London.

Copyright © Owen Booth 2020

© 2023 by mareverlag, Hamburg

Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag nach Leo Nickolls / HarperCollinsPublisher

Coverabbildung akg-images/British Library; Hintergrund Jovita Tumasoniene / Alamy Stock Foto

Datenkonvertierung E-Book Bookwire

ISBN E-Book: 978-3-86648-827-4

ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-663-8

www.mare.de

Für Gav

INHALT

BUCH 1

Zukunftsaussichten – Wie meinem Bruder der Arm gebrochen wurde – Zwangsrekrutiert – Abschiede – Alles, was ich auf der Welt habe – Die Überfahrt – Das Allerwichtigste – Die Autobiografie von Captain Clarke B. – Erster Teil – Eine Ausbildung – Ein vornehmer Müßiggänger – Die Berühmte Witwe Timmermans – Wie ich Fahrrad fahren lernte – Ein Wettrennen – Grenzen – Wissenschaftler und Erfinder – Was einen Mann ausmacht – Der Anzug Also – Wir werden gebeten, uns zu verpissen – Wald – Halte dein Herz, oh Wanderer – Der Rheinfall – Der Prinz und die Prinzessin von B. – Welch Glück, in solchen Zeiten zu leben – Der Affe – Über narzisstische Störungen – Diebesgut – Eine Woche wasserbetriebener Wunder – Die unendlich gesprächige Edith Williams – Was ich tun muss – Eine Abmachung

BUCH 2

Eine Ablenkung – Willkommen im Wanderzirkus – Dasselbe wie alle – Allein – Auf dem Fluss P. –Ein neues Aussehen – Am Tag danach und am nächsten und übernächsten – Die Jungs vor mir – Strick – Das Marschland– Wie Tiere – Reich – Liebe und ungezügelter Ehrgeiz – Ich war noch nie in Amerika – Passagiere oder Gefangene – Eine Nacht mit neuen Freunden – Mit Pferd und Wagen übers Hochland – Der König von Italien hat einen prächtigen Schnurrbart – Mcinerneys Geständnis – Die furchtbare Zukunft – Nicht jeder hat eine Familie – Wieder nach Frankreich – Die Art von Menschen, die sich solchen Menschen anschließt – Der Vorfall mit der Uhr – Was als Nächstes kommt – Ein schlechter Schwimmer

BUCH 3

Die einzigen noch lebenden Söhne – Vielerlei glückliche und unglückliche Ausgänge – Die Stadt der Toten – Ein fragwürdiges Leben – Die wissenschaftlichen Eigenschaften gefrorener Luft – Ein Tanzbär – Woran ich mich erinnere – Berichte von einem Verrückten auf freiem Fuß – Mehr oder weniger ruiniert – Ein Double – Das Los der Gattin eines Provinzpolizisten – Von Dichtern und Bankräubern – Mirakel, Meisterwerk und Monument – Die Unterwelt – Die Heimreise – Da bin ich nun – Ein hübsches Brüderpaar – Die logistischen Details – Europäische Praktiken – Ausnahmslos Taugenichtse – Quitt – Pläne – Noch mal: auf Wiedersehen – Enden

Dank

BUCH 1

Was mit unserer Mutter geschah

Unser Vater ist ein brutaler Mann, wie alle Väter, damit sollte ich wohl beginnen.

Er entstammt einer langen vergifteten Linie von armen Kämpfern, mal von Kriegen verdorben und mal von deren Ausbleiben, wobei die Schrecken jeder Generation in einem fort an die jeweils nächste weitergegeben werden. Der alte Herr selbst, der jetzt Mitte dreißig ist und noch nie eine Schlacht erlebt hat, führt stattdessen Krieg gegen sein eigenes Leben, wobei diejenigen, die ihm am nächsten stehen – also hauptsächlich mein kleiner Bruder und ich –, die Rolle seiner Feinde einnehmen.

Unser Vater, gut einen Meter achtzig groß und fast genauso breit, trinkt jeden Tag und alles, was er in die Finger kriegt, und im Jahr 188- hat er seine Fäuste und Füße und den bulligen Kopf, schon solange wir zurückdenken können, dafür benutzt, uns in Angst und Schrecken zu versetzen.

Von kolossalem Selbstmitleid erfüllt, weint er im Schlaf um alles, was er erlitten, und alles, was er verloren hat.

Wenn unser Vater uns überhaupt etwas erzählt, dann die Geschichte, dass unsere Mutter entweder am Fieber oder an Krebs gestorben ist, dahingerafft, als sie meinen Bruder noch stillte und ich gerade erst drei oder vier Jahre alt war. Falls das stimmt, müssen alle Erinnerungen, die ich an sie gehabt haben mag, aus mir herausgeprügelt worden sein, denn ich bin nicht mal in der Lage, mir ihr Gesicht vorzustellen.

Von der Geschichte gibt es noch andere Versionen, die in unserem Dorf hinter vorgehaltener Hand erzählt werden. Ihnen zufolge starb unsere Mutter bei der Entbindung, oder sie wurde einige Wochen später von einem Pferd totgetrampelt oder stürzte von einem Karren oder einem Boot oder wurde nach der Niederkunft von einer so großen Traurigkeit erfasst, dass sie sich das Leben nahm, indem sie beim Gezeitenwechsel hinaus in die Salzmarsch ging. Oder, schlimmer noch, sie traf die vernünftige Entscheidung, sich selbst zu retten, und verließ uns, lief davon, um sich eine bessere Familie zu suchen, mit besseren Söhnen und Töchtern, als wir es sind.

Und wir, mein Bruder und ich, scheuen nicht mal vor der Mutmaßung zurück, dass unsere Mutter vielleicht ein noch finstereres Schicksal ereilt hat, und zwar durch die Hand unseres Vaters.

Nichts davon würde uns wundern. Wir leben gewissermaßen am Rande des Marschlandes, am äußersten Ende einer schmalen Landzunge am Ende einer etwas breiteren Landzunge, an der Mündung des Flusses D., und niemand in unserem Dorf schafft es je bis in ein reifes oder gar überreifes hohes Alter. Schon das Erreichen eines mittleren Alters gilt als beachtliche Leistung. Die Menschen ertrinken oder sterben an Unterkühlung oder am Fieber oder an Schwindsucht oder an einem Stück Fleisch, das ihnen im Halse stecken bleibt, oder am Suff oder durch Blitzschlag oder durch die Hand ihrer Freunde und Nachbarn. In einem Winter erfror die Hälfte des Dorfes innerhalb einer Woche, und als der Frühling kam, konnte sich kaum noch jemand an die Namen der Toten erinnern.

Alles, was wir, unser Vater, mein Bruder und ich, auf dieser Welt besitzen, befindet sich in einer ehemaligen Schmiede, die nur aus einem Raum besteht und dessen einziges Fenster halb mit Lumpen und Papier zugestopft ist. Dort schlafen und essen wir drei, und unser Vater verdient etwas Geld damit, Netze und Räder und kaputte Möbel und andere Sachen zu reparieren. Davor ist ein kleiner Garten, in dem ich gegen den salzigen Schlamm und die Seeluft ankämpfe, um Gemüse anzubauen, sowie ein Pferch für ein einsames Schwein und ein winziger Streifen Strand, der bei Flut gerade breit genug ist, um mit einem Ruderboot anzulegen. Bei Ebbe gibt es nur den tückischen, stinkenden Schlamm und schließlich die Austernbänke dahinter.

Die anderen Häuser des Dorfes stehen aufgereiht entlang der vierhundert Meter langen Landzunge, die auf beiden Seiten von Gezeitengewässern begrenzt wird, ehe sie auf Festland trifft (das auf den nächsten acht Kilometern so tief liegt, dass es manchmal, vor allem während der Springtiden, kaum noch von dem Ästuar zu unterscheiden ist). Es sind die Häuser von Austernzüchtern und Fischern und Kleinbauern und Salinenarbeitern und Männern, die Schmiergeld annehmen, damit sie über manches hinwegsehen, und von Männern, die eine Kombination all dieser Dinge sind, wenn und soweit es nötig ist. Es gibt außerdem eine Schule für ihre Kinder, bis sie zehn Jahre alt sind, und eine Kirche für die Errettung ihrer Seelen und ein Gasthaus für alles, was dazwischen liegt.

Im Frühling segeln die Austernzüchter nach Jersey, um Saataustern zu fangen und sie zur Zucht in die hiesigen Bänke draußen vor dem Watt zu bringen, im Sommer wird nachts in Ruderbooten Schmuggelware an Land gebracht, und den Rest des Jahres klammern wir uns an das unsichere Land und werden gelegentlich von Stürmen fortgespült, aber so ist unser Leben.

Ich bin entweder fünfzehn oder sechzehn Jahre alt und verdiene seit drei Jahren meinen Lebensunterhalt als Handwerkslehrling, Austernzüchter und Fischergehilfe sowie als Koch und Putzmann und mittwochs als Reisender den Fluss hinauf zum Wochenmarkt und obendrein als Helfer für alle Fälle. Ich bin gesund und aufgeweckt und schlau und gewitzt, kann fast alles, was in die Werkstatt kommt, neu bauen oder reparieren, weiß, wie man ein Schwein schlachtet und einen Garten anlegt und ein Boot steuert und einen Fisch fängt, und meine Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht beschränken sich auf ein paar unbedeutende Experimente mit einigen der leichtfertigeren, älteren Mädchen im Dorf, darunter auch Susan die Pfarrerstochter, in die ich die meiste Zeit verliebt bin.

Ich bin groß für mein Alter und habe zwei gute blaue Augen und kann lesen und schreiben, und solange ich zurückdenken kann, war ich Mutter und Vater für meinen kleinen Bruder und auch größtenteils für mich selbst, da sich sonst niemand je freiwillig für die Aufgabe gemeldet hat.

Zukunftsaussichten

Als mein Bruder zum ersten Mal wegläuft, ist er sechs Jahre alt. Nachdem ich ihn eine Nacht und einen Tag lang gesucht habe, finde ich ihn versteckt in einem kaputten Kahn acht Kilometer flussaufwärts, und als ich ihn nach Hause bringe, verprügelt mein Vater ihn so schlimm, dass er eine Woche lang nicht mehr aus dem Bett aufstehen kann. Das nächste Mal bleibt er drei Tage weg, kommt sonnenverbrannt und halb verdurstet zurück, die Lippen weiß gebleicht vom Salz, und er will nicht verraten, wo er gewesen ist. Von da an verschwindet er so regelmäßig, dass kein Wort mehr darüber verloren wird, doch die Bestrafungen, die ihn anschließend unweigerlich erwarten, haben bloß weitere Fluchten zur Folge.

Im Laufe der Jahre verbringt mein Bruder mindestens eine Nacht in sämtlichen Wäldchen, umgedrehten Booten, Verschlägen, Fischerhütten, Scheunen, Kuhställen und verlassenen Kirchen und auf jedem Friedhof des Countys. Und jedes Mal läuft es darauf hinaus, dass ich hinterher seine Wunden verbinde, die Blutergüsse bepudere, ihm das Blut aus den Augen wasche und ihn frage, warum er nicht damit aufhört, worauf er antwortet: »Weil ich nicht will, dass er gewinnt …«

Jeden Sonntagmorgen schwitzt unser Vater zusammen mit all den anderen Sündern seinen Samstagabendsuff in der Kirche aus. Sonntagnachmittags legt er sich wieder ins Bett, und ich fahre mit meinem Bruder in unserem kleinen Boot raus und bringe ihm bei, was ich über Gezeiten und Wetter und Tiere weiß und was ich alles gelernt habe, und wir spielen das immer gleiche Märchen unserer Flucht durch.

»Was, wenn wir einfach immer weiterrudern, bis nach Holland?«, fragt er. »Die würden uns für tot halten und gar nicht erst nach uns suchen. Und wir könnten dann leben wie Fürsten und Könige.«

Und ich erwidere: »Aber wir können kein Holländisch …«

Trotzdem lasse ich uns jedes Mal ein bisschen weiter hinaustreiben, vorbei an den Sand- und Austernbänken, lasse uns in der Strömung dahingleiten, die uns in eine bessere Zukunft tragen könnte, und erlaube meinem Bruder, noch ein paar Minuten länger zu hoffen, bevor ich das Boot schließlich wieder wende, weil ich mir wie immer der Wirklichkeit der Welt bewusst bin, und auch, weil ich ein Feigling bin.

Mein Bruder ist zehn und damit in seinem letzten Schuljahr. Er kann lange Balladen auswendig aufsagen und einen Apfel so naturgetreu malen, dass man ihn am liebsten vom Papier pflücken würde. Dank der besonderen Aufmerksamkeit der Pfarrersgattin ist er sehr gut in Englisch und Mathematik und Geografie und anderen Fächern, die ebenfalls niemandem im Umkreis von achtzig Kilometern irgendwas nützen. Am Ende des Sommers wird er anfangen zu arbeiten und alles andere vergessen müssen. Er besitzt: Schuhe, eine Winterjacke, Stifte, zwei Messer und drei Bleisoldaten, die er in einer Nische hinter der Pritsche aufbewahrt, auf der wir schlafen.

Mit fünfzehn oder sechzehn gehe ich abends meist allein spazieren oder bin unter dem Fenster von Susan der Pfarrerstochter zu finden, wenn mein Bruder schläft, unser Vater unten im Pub ist und die Welt wenigstens für ein paar Stunden rechtschaffen und ehrlich scheint. Ich besitze: Schuhe, Jacke, ein im Marschland gefundenes Döbereiner-Feuerzeug, um Zigaretten anzuzünden, und ein verrostetes Medaillon (ebenfalls im Marschland gefunden), das sich nicht öffnen lässt.

»Und was dann?«, fragt Susan die Pfarrerstochter, gibt mir die Zigarette zurück und stützt die Unterarme wieder auf das Fensterbrett.

»Und dann leben wir wie Fürsten und Könige«, sage ich.

»Und ich bin dabei dann wohl die Königin, was?«

»Wenn du mit uns kommst.«

Draußen im Marschland schreit eine Eule. Irgendwo oben ist ein Mond hinter dunklen, marmorierten Wolken.

»Wenn ich mitkomme, will ich Präsidentin sein.«

»Dann heirate mich.«

»Du bist zu jung für mich«, sagt die alte Susan (sechzehn). »Außerdem hast du keine Zukunftsaussichten.«

»Hier bei uns hat keiner Zukunftsaussichten. Du auch nicht.«

»Tja, lass mich noch mal an der Zigarette ziehen«, sagt sie, und dann, nachdem sie tief inhaliert und die Augen verdreht hat, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen, sagt sie: »Meine Güte, was bist du für ein feiner und stattlicher junger Mann, Daniel Bones, und ich muss gestehen, schon allein der Gedanke an deine Hände auf meinem Körper …«, ehe sie von niedlichem Lachen und Husten übermannt wird, woraufhin ihr Vater von irgendwo im Haus etwas ruft und ich sicherheitshalber Reißaus nehme.

Und dann gehe ich wieder zurück, vorbei an den schlafenden Häusern und dem schwarzen Gewässer irgendwo da draußen, und ich finde meinen Bruder tief und fest schlafend in der Dunkelheit der Hütte, seine Bleisoldaten in beiden Fäusten, und ich lege mich dazu, nehme ihn in den Arm und ziehe seinen Kopf auf meine Brust und liege im Dunkeln wach, warte auf die Geräusche unseres heimkehrenden Vaters und die nächste Apokalypse.

Wie meinem Bruder der Arm gebrochen wurde

Selbst Scheusale haben gewisse Fähigkeiten.

Der Blick fürs Detail und die Zartheit, die unser Vater bei seinem Handwerk an den Tag legt, könnten einem das Herz brechen. Wenn man ihn bei der Arbeit sieht, sieht man den Mann, der er hätte sein können.

Ein von ihm repariertes Rad oder ein Stuhl oder ein Schmuckkästchen sind allem Anschein nach besser als je zuvor. Fugen sind fester und bündiger, Speichen gerader, Scharniere bewegen sich leichter. Tragisch für ihn ist, dass nichts davon notwendig ist. Ganz gut würde vollkommen ausreichen, besonders hier, am Rand der Welt, wo selbst die allerbeste Reparatur den bereits angerichteten Schaden niemals ganz beheben kann.

Der einzige Besitz unseres Vaters, abgesehen von seinen Werkzeugen, ist das Modell eines hölzernen Segelboots, das er aus irgendeinem Wrack oder einer Zwangsvollstreckung gerettet und repariert hat und das wir nicht anrühren dürfen. Er liebt dieses Boot heiß und innig, putzt und poliert es alle paar Monate, befasst sich mit den winzigen Feinheiten von Segeln und Takelage und Aufbauten.

Am Ostersonntag, als nach drei Tagen Regen warmes Aprilwetter von Süden heranweht und die Strömungen in zwei unterschiedliche Richtungen aus dem Ästuar fließen, nimmt mein Bruder das Boot, während mein Vater in der Kirche ist und ich Besorgungen mache, und – er wird nie sagen, ob aus Versehen oder mit Absicht, aber Sie werden so Ihre Vermutungen haben – zerschmettert es auf dem Boden.

Ich habe oft genug mit Fäusten und Ringergriffen und Steinen und Holzstöcken gegen meinen Bruder gekämpft, um zu wissen, dass er ein willensstarker Gegner ist, doch selbst mich verblüfft, wie erbittert er sich wehrt, als unser brüllender, todunglücklicher Vater versucht, ihn vor den Augen fast des ganzen belustigten Dorfes die Landzunge rauf und runter zu prügeln. Der Kampf scheint Stunden zu dauern.

Erst als der verzweifelte Junge schließlich sein Messer in die Brust des Scheusals stößt, woraufhin unser Vater über seinem Knie den Arm seines Sohnes bricht, findet die Sache ein Ende.

Danach bleibt es mir überlassen, meinen Bruder auf einen Leiterwagen zu packen und zum Arzt zu karren, der zu Hause ist und, da der Wochentag mit dem Buchstaben »g« endet, ebenfalls betrunken ist, aber dennoch den Knochen ganz passabel richtet, sodass wir nach wenigen Stunden wieder zurück sind. Während unserer Abwesenheit zieht unser Vater das Messer, das in ihm steckt, heraus, geht nach Hause und macht sich daran, alles zu zerstören, was in unserem Haus noch nicht ruiniert ist, wozu auch gehört, dass er auf unser Bett pinkelt. Dann begibt er sich wieder zum Pub, aber nicht ohne zuvor die Bleisoldaten meines Bruders auf dem Amboss platt zu hämmern, und erst als mein Bruder diese Entdeckung macht, lässt er seinen Tränen freien Lauf.

Nachdem mein Bruder an dem Abend endlich mithilfe einer beträchtlichen Menge Rum eingeschlafen ist, sitze ich am Rande des Ästuars und wäge meine nicht vorhandenen Möglichkeiten ab. Der Himmel schimmert noch in der Dämmerung, und auf der reglosen Oberfläche des Wassers spiegelt sich die gewaltige Kuppel von Sternen, die einer nach dem anderen erscheinen, und lässt mich in eine bessere Welt als diese hinabstarren.

Bis auf das Zwitschern der Vögel draußen in der Marsch ist alles still, und ich spiele mit dem Gedanken, unseren Vater zu vergiften oder zu ertränken oder sonst meinen Bruder und mich, und überlege noch, welches die größere Sünde wäre, als ich den würzigen Duft von Zigarrenrauch wahrnehme, der über das Wasser treibt, und die Umrisse von etwas bemerke, das aussieht wie ein Seehund, der den Fluss heraufkommt. Aber für einen Seehund wühlt dieses Etwas die Oberfläche zu sehr auf, und schon bald zerreißen die anlaufenden Wellen das perfekte Bild des Universums, das ich betrachtet habe.

Als das Etwas näher kommt, erkenne ich, dass es tatsächlich ein Mensch ist, aber er schwimmt nicht, sondern gleitet wie in einem sehr niedrigen Eskimokajak dahin. Er liegt flach auf dem Rücken im Wasser in einer Art aufgepumptem Anzug, hat nur den Kopf angehoben und bewegt sich mithilfe eines kurzen Doppelpaddels vorwärts. Dabei zieht er eine kleine Trage aus Segeltuch, in der vermutlich seine Habseligkeiten oder seine Ausrüstung verstaut sind, an einem mehrere Meter langen Tau hinter sich her.

»Ahoi!«, ruft der Mann und schreckt mich aus meiner staunenden Verwunderung auf. »Ist das hier der Fluss W.?«

»Nein«, rufe ich zurück, »der W. ist drei Kilometer weiter da runter. Das hier ist der D.«

Er ist beileibe nicht der Erste, der diesen Fehler macht – und sagt laut: »Gottverdammt!« –, kommt aber dennoch unaufgefordert näher und landet dicht neben der Anlegestelle, was mir einen besseren Blick auf den seltsamen Gummianzug ermöglicht, der ihn von Kopf bis Fuß bedeckt und mithilfe von verschiedenen Gurten und Schnallen gesichert wird. Ein Schlauch dicht an seinem Mund scheint dafür gedacht, die Schwimmhilfe mit Luft gefüllt zu halten, wenngleich derzeit eine Zigarre zwischen den Zähnen des Mannes klemmt.

»Ist gefährlich, so kurz vor der Dunkelheit hier im Wasser unterwegs zu sein«, sage ich möglichst lässig, aber aus dem Bedürfnis heraus, in dieser Situation eine gewisse Autorität geltend zu machen. »Ein Frachtkahn oder ein Austernboot könnte über Sie drüberfahren und es nicht mal merken.«

»Und wieso«, entgegnet er mit einem seltsamen Akzent, der nicht bloß auf die Zigarre in seinem Mund zurückzuführen ist, »sollte so spät noch ein Frachtkahn oder ein Austernboot unterwegs sein?«

»Vielleicht, weil die keine normale Fracht oder Austern geladen haben. Jedenfalls wären Sie gut beraten, sich eine Positionsleuchte zuzulegen.«

»Da könntest du recht haben. Und wie mache ich das am besten, deiner Meinung nach?«

»Eine Laterne an einer Stange, die Sie da an Ihrem linken Fuß befestigen. So wie an Ihrem rechten Bein eine Hülle für das zurzeit eingeholte Segel festgeschnallt ist. Müsste leicht anzufertigen sein, meiner Meinung nach.«

Und ich sage das mit Stolz, will klarmachen, wer auf diesem kleinen Fleckchen Strand und dieser unbedeutenden Landzunge zu Hause ist, und halte unverfroren seinem Blick stand, als er mich – wie ich jetzt bemerke – taxiert.

»Bist du ein guter Schwimmer, Junge?«

»Nicht der beste und nicht der schlechteste.«

»Aber du kannst schwimmen?«

Und ich sage: »Natürlich, wie eine Ente. Wäre auch schwierig, hier aufzuwachsen und nicht schwimmen zu können.«

»Und doch«, sagt er, »ist es eine bei Seemännern verpönte Kunst, denn sie behaupten, diese Fähigkeit zögere im Falle eines Schiffbruchs oder eines Sturzes von Bord nur die Akzeptanz des Todes hinaus. Denn wohin in all dieser leeren Unendlichkeit solle man denn schwimmen?«

Ich werde mich schon bald an diese schwülstige und lächerliche Art zu reden gewöhnen, werde sogar Gefallen daran finden, wenn sie mit all ihren Feinheiten angewendet wird, um ebenso zu unterhalten wie zu verwirren, aber dennoch …

»Hier gibt’s keine Seemänner«, sage ich, »bloß Austernzüchter, und die hab ich noch nie auf offener See züchten sehen.«

»Ganz recht. Was bist du doch für ein aufgeweckter Junge.«

Und mit diesen Worten kommt er an Land, legt sein Paddel weg und rappelt sich mit meiner Hilfe auf die Beine. Wasser strömt aus sämtlichen Falten des Gummianzugs, als er meine Hand mit seiner gummibehandschuhten schüttelt.

»Wo könnte ein fremdländischer Reisender in dieser Gegend wohl einen Platz zum Schlafen finden?«, fragt er.

Zwangsrekrutiert

Und das ist natürlich der berühmte Captain Clarke B., entweder aus den Vereinigten Staaten oder aus Irland, je nachdem, wessen Geschichte über seine Herkunft man glaubt, und von dessen Heldentaten selbst wir so fernab von der Zivilisation schon gehört haben.

Der verwegene Captain Clarke B., tollkühner Erfinder des lebensrettenden aufblasbaren Anzugs, den Sie im vorherigen Kapitel kennengelernt haben, der Mann, der nur wenige Monate zuvor mitten in einem Sturm an der Westküste Irlands an Land schwamm, nachdem er seine Erfindung bereits auf den großen Flüssen des amerikanischen Kontinents demonstriert hatte, und der sich jetzt auf einer Werbetour über die europäischen Wasserwege befindet.

Der charmante Captain Clarke B., der zu der kleinen Menschenmenge spricht, die sich am nächsten Morgen auf dem matschigen, mit Austernschalen übersäten Boden vor dem Gasthaus versammelt hat (nachdem er Little Pete, den Sohn des Gastwirts, in ein halbes Dutzend Nachbardörfer geschickt hatte, um seine Ankunft bei uns bekannt zu machen), und über den bereits Gerüchte im Umlauf sind, vor allem, dass er die vorangegangene Nacht entweder mit der Frau des Gastwirts oder dessen Tochter oder beiden im Bett verbracht hat, was viel dazu beiträgt, uns einfache Dorfmenschen für ihn einzunehmen, noch bevor er seine Rede überhaupt beginnt.

Über einen Meter achtzig groß, Ende dreißig und noch recht stattlich, mit einer seltsam hellen Stimme, beginnt er: »Ladys und Gentlemen dieser schönen Gemeinde.« Die Luft ist noch so kalt, dass sie einen frostigen Biss hat und der Matsch unter unseren Füßen knirscht. »Ich habe die mächtigen Ströme Missouri und Mississippi und Rio Grande durchschwommen. Ich habe riesige Ozeane überquert und Fliegende Fische und Wale gesehen, die im Morgengrauen aus den Tiefen des Pazifiks auftauchten« – an dieser Stelle ooht und aaht das Publikum –, »ich habe Furcht einflößende Stromschnellen und gewaltige Wasserfälle überwunden, bewahrt nur durch die Wirksamkeit meines patentierten lebensrettenden Anzugs« – er deutet auf seine Erfindung, die an einem Rahmen aufgehängt neben ihm steht, woraufhin wir alle wissend nicken –, »und gerade letzte Woche bin ich eigenhändig die gesamte Themse von ihrer Quelle bis zu diesem Ort am äußersten Rande des Meeres hinabgeschwommen …«

An dieser Stelle schweigt er kurz, damit die Leute begreifen, dass er über sie redet, über uns, über unser kleines Dorf. Ich wechsele einen Blick mit Susan der Pfarrerstochter. Ein kurzer, wärmender Applaus brandet auf.

»… und in drei Tagen« – er hält eine Ausgabe der Londoner Zeitung mit einem Bild von ihm hoch, im Rückblick wahrscheinlich eine bezahlte Anzeige – »werde ich den Versuch unternehmen, den tückischen Ärmelkanal zu durchqueren und an der Küste Frankreichs an Land zu gehen!«

Bei der Erwähnung des historischen Feindes ertönt ein ganzer Chor von Buhrufen, der den Captain vorübergehend aus dem Konzept bringt. Dann fängt er sich wieder und beginnt mit dem Teil seines Auftritts, in dem er darüber spricht, dass er, obgleich selbst unbedeutend, nicht umsonst gelebt haben wird, falls er durch seine wissenschaftliche Arbeit das Leben anderer – Fischer, Matrosen, tapfere Angehörige der Royal Navy – retten kann, indem sie sich die in seinem Anzug enthaltene Technologie zu eigen machen, und uns auffordert, darüber nachzudenken, was wir zu den uns nahestehenden Menschen sagen würden, die das Meer im Laufe der Jahre geraubt hat, wenn wir die Chance hätten, ihnen zu erklären, warum wir die Gelegenheit ungenutzt ließen, andere wie sie zu retten, indem wir eine Münze in den Hut werfen, der just in diesem Moment herumgeht …

Tja, selbst mein Vater, der grimmige alte Armbrecher, greift an diesem Punkt in seine Tasche. Giant Pete der Gastwirt versucht, dem Captain gleich mehrere Scheine in die Hände zu drücken, während seine Tochter schüchtern lächelt und mit der Schuhspitze über den Boden schabt und seine Frau nirgends zu sehen ist. Und dann kommt der Clou.

»Aber wer unter euch würde mir bei diesem Abenteuer beistehen?«, ruft der Captain, und wir alle stutzen und sagen »Wa…?«

Und dann landen die Augen des Captains auf mir, genau wie er es die ganze Zeit vorhatte, und er zeigt auf mich, sorgt dafür, dass alle mich sehen.

»Was ist mit Ihnen, Sir?«

Ich?

»Ein kräftiger junger Mann, der mit mir über den wilden Kontinent reist, um mich bei meiner lebensrettenden Arbeit zu unterstützen und den Namen seines Dorfes in die entferntesten Winkel der Zivilisation zu tragen – und einen Lohn dafür bezahlt bekommt, natürlich!«

»Natürlich!«, rufen alle.

In die Enge getrieben, blicke ich mich um, halte nach meinem Bruder Ausschau, kann seine Augen nirgends finden, bemerke stattdessen die bewundernden Blicke meiner ehemaligen Klassenkameraden, die erhobene und skeptische Augenbraue von Susan der Pfarrerstochter. Und dann tritt Giant Pete der Gastwirt vor und wirft seine gewaltigen Arme um mich.

»Er sagt Ja«, ruft er. »Natürlich sagt er Ja!«, und plötzlich werde ich von den Händen meiner Freunde und Nachbarn hochgehoben und getragen, über die Menge und durch die Tür des Gasthauses gereicht, wo man mich auf die Theke legt – und da ist dann die Frau des Gastwirts, die, das muss erwähnt werden, eindeutig strahlt, und sie zapft schon das erste von vielen Gläsern Bier, die an diesem Vormittag in mich hineingeschüttet werden –, und somit ist mein fabelhaftes schreckliches Schicksal besiegelt.

Als ich Stunden später wieder zu mir komme, liege ich irgendwo mitten im Marschland, das Gesicht in einem Bett aus Queller, mit der dumpfen Erinnerung daran, dass es zuvor an den warmen Busen von mehr als einer Frau aus dem Dorf gedrückt war, und mein Bruder sitzt ein paar Meter von mir entfernt auf dem rissigen Schlamm, den geschienten Arm quer auf den Knien. Es ist schon spät, und die Flut kommt.

»Du bist berühmt«, sagt er.

»Das war nicht meine Absicht«, antworte ich.

»Bist du aber trotzdem.«

»Ich lass dich nachkommen«, sage ich und rappele mich auf. Weit hinten in der Marsch steigt das Wasser rasch an. »Sobald ich genug Geld hab. Eine andere Lösung fällt mir in unserer Lage nicht ein.«

»Lass mich jetzt mitkommen.«

»Es wird kein Jahr dauern.«

»Du weißt, dass ich so lange nicht durchhalte.«

»Kinder können alles durchhalten. Das wissen wir beide.«

Er lacht, finster. »Ha!«, dann reibt er sich die Augen, wischt seine Nase am Ärmel ab. Schnieft.

»Ein Jahr«, sagt er. »Ehrenwort.«

»Ein Jahr«, lautet meine Antwort.

Aber natürlich kommt es anders.

Abschiede

Und so werden in den folgenden Tagen Pläne gemacht, und Captain Clarke B. hält mir Vorträge über die Wichtigkeit der Lebensrettung auf See und erzählt Geschichten über seine früheren Husarenstücke, und Landkarten des Kontinents werden auf den Tischen im Gasthaus ausgebreitet, und man lässt gebührende Sorgfalt walten, indem ich beispielsweise mein Können als Schwimmer und meine Geschicklichkeit im Umgang mit Booten und meine navigatorischen Fertigkeiten unter Beweis stellen muss.

Unser Vater hält sich größtenteils von meinem Bruder und mir fern, da er die meiste Zeit im Pub ist.

Am Tag unserer Abfahrt ist mein Bruder trotz seines gebrochenen Arms früh auf den Beinen und nirgendwo zu finden, also mache ich einen Spaziergang durchs Dorf, um dem Ort meinen Respekt zu zollen, grüße hier und da Leute, indem ich meine Mütze ziehe. Am Ende der Straße sehe ich Susan die Pfarrerstochter in ihrem besten Kleid auf der Eingangstreppe des Pfarrhauses sitzen und mit einer Hand die Augen gegen die Morgensonne abschirmen.

»Ich vögele Joseph Parsons«, ist das Erste, was sie zu mir sagt. »Ich dachte, das solltest du wissen.«

»Wirst du ihn heiraten?«, frage ich.

»Ich glaub nicht«, sagt sie. »Ich vögele auch seinen Bruder Jeremiah.«

»Ist das der, der angeblich Fledermäuse mit der bloßen Hand aus der Luft fangen kann?«

»Ich hab gesehen, wie er das macht.«

»Das ist eine seltene Gabe. Du könntest es sehr viel schlechter treffen.«

»Also«, sagt sie, »es war schön, dich zu kennen, Daniel. Viel Glück auf all deinen Abenteuern.«

»Ebenso, Susan«, sage ich und meine das auch ehrlich, und dann schütteln wir uns die Hände, und das war’s.

Den Rest des Vormittags verbringe ich damit, meine letzten Angelegenheiten zu erledigen. Ich jäte Unkraut im Garten und ernte drei Reihen frühe Radieschen, verabschiede mich von dem Schwein, das kein großes Interesse an meinen hochfliegenden Plänen zeigt. Ich fahre mit dem Boot das Ästuar rauf und runter, um nach meinem Bruder zu suchen, höre, dass man ihn zwei Dörfer weiter gesehen hat und dann noch mal zwei Dörfer weiter. Schließlich gebe ich auf und fahre zurück, stelle mir vor, wie er irgendwo da draußen herumläuft, Unfug anstellt und neue Legenden für sich schreibt. Ich segele unseren Fluss hoch, ziehe das Boot auf unseren Strand und verabschiede mich auch von diesen beiden.

Gegen Mittag finde ich meinen Vater, nicht nüchtern, an der Theke im Gasthaus. Nachdem ich die Verantwortung für den Garten und das Schwein bereits an meinen Bruder übergeben habe, fällt mir nichts mehr ein, was ich mit dem alten Herrn besprechen müsste. Während ich von der Tür aus seinen breiten Rücken anstarre, durchforsche ich mein Inneres nach irgendeiner erkennbaren Gemütsregung, kann aber nicht benennen, was oder ob ich überhaupt etwas fühle. Ich will gerade wieder gehen, als er, ohne sich umzudrehen, sagt: »Du wirst nicht zurückkommen.«

Ich warte, bis er weiterredet.

»Ihr wart immer die Kinder eurer Mutter, alle beide«, sagt er schließlich, offenbar zu niemand Speziellem. »Keiner von euch hat mir je eine Chance gegeben.«

Und da ist dann doch eine Gemütsregung, plötzlich so kolossal und tief, dass sie droht, mich und vielleicht den halben Pub und die Landschaft drum herum mit zu verschlingen.

»Wenn du ihm noch ein Mal was tust …«, sage ich und beende den Satz nicht, zum Teil, weil ich hoffe, dass er dann bedrohlicher klingt, aber in Wahrheit auch, weil ich keine Ahnung habe, was ich noch sagen könnte, da ich keine große Erfahrung darin habe, Drohungen auszustoßen.

Daraufhin dreht er sich endlich um und mustert mich mit seinen roten Scheusalaugen, leert sein Bier, während er meinen Blick festhält.

»Dann was?«

Doch in dem Moment wird draußen der große Mann höchstselbst lärmend in einer Kutsche vorgefahren, die ihm irgendein lokaler Würdenträger geliehen hat und die sogar von vier Pferden gezogen wird, mit der Ausrüstung unseres tapferen Captains sicher auf dem Dach verstaut. Er kommt in den Pub und schlägt mir mit einer behandschuhten Hand auf die Schulter – »Wenn ich mir diesen vortrefflichen jungen Mann ausleihen dürfte …« – und bugsiert mich nach draußen, und das ist das letzte Mal, dass ich meinen Vater sehe, tot oder lebendig.

»Bereit, mein Junge?«

»Mein Bruder …«, setze ich an, will den Cap noch mal fragen, ob und warum wir ihn nicht mitnehmen können, tu’s aber nicht. Dieser Mann hat von Grafen und Herzögen und Königen europäischer Länder Empfehlungsschreiben, die wir benutzen werden, um unsere Reise durch den Kontinent abzusichern. Wer bin ich, ein Feigling aus einem Dorf am Rande der Welt, dass ich Forderungen an jemanden stelle, der von Aristokraten gefördert wird, ganz gleich, in welcher angespannten Lage er sich derzeit befindet?

Captain Clarke B., der unser Dorfgasthaus zum Ausgangspunkt seiner Unternehmung gemacht hat – wobei die Nähe von Ehefrau und Tochter des Gastwirts ebenso eine Rolle spielte wie die Möglichkeit, die unser kleiner Fluss ihm bot, letzte Änderungen an seiner Ausrüstung vorzunehmen –, spricht ein paar Abschiedsworte für uns, und es gibt Reden und außerdem ein von der Pfarrersfrau und ihren jungen Schülern bemaltes Spruchband, das uns Erfolg und gute Reise wünscht. Ich erkenne in den gleichmäßigen Schnörkeln der Buchstaben die Handschrift meines fehlenden Bruders und greife in meiner Tasche nach dem deformierten Bleisoldaten, den er mir feierlich mit auf die Reise gegeben hat (ich wiederum habe ihm das verrostete Medaillon geschenkt, von dem ich weiß, dass er es immer bewundert hat), während ich herumgereicht werde, um mich von Leuten zu verabschieden, die ich innerhalb von drei Monaten vergessen werde.

Ein bissiger Wind weht übers Wasser, als wir aufbrechen, doch der Himmel ist nicht bemerkenswert, eine niedrige graue, geschlossene Wolke über der endlosen Marsch, so weit das Auge reicht, und so früh im Jahr gibt es nur ein paar vereinzelte Farbkleckse in der Landschaft, und die nächsten paar Stunden sitzen wir in der rollenden Kutsche, rauchen und betrachten beide den flachen Horizont, der Captain seltsam still in seinem Soldatenmantel, und ich hoffe wohl noch immer, irgendwo da draußen die Gestalt meines Bruders zu entdecken, wie er rennend versucht, uns einzuholen, und ich spüre das gewaltige Gewicht meines schlechten Gewissens wie eine Ankerkette an meinem feigen Herzen zerren, bis die mir bekannte Welt hinter uns verschwindet und ich die Orientierung verliere und auf etwas zuschwimme, das ich weder sehen noch verstehen kann.

Alles, was ich auf der Welt habe

Unsere Fahrt in die Hauptstadt dauert fast den ganzen Nachmittag, und als wir schließlich ankommen, bin ich durchgeschüttelt und schon halb erschöpft, aber auch so erstaunt über die Dinge, die ich erblicke, dass ich mich neugierig aus dem Fenster lehne, die großen Gebäude und die bemalten Schilder und den Verkehr und die Unmenge von Menschen begaffe. Vor allem verwirrt mich das Fehlen eines Horizonts.

Unser Gepäck, das auf dem Dach der Kutsche verstaut ist, umfasst:

–

ein faltbares Segeltuchboot oder Dingi, das mit etwas Mühe auf einer Schulter getragen werden kann, aber groß genug ist für ein Besatzungsmitglied (mich) plus Vorräte und Ausrüstung und ein einziehbares Segel, das bei Bedarf zur Anwendung kommt

–

einen zusammengerollten lebensrettenden Gummianzug mit Paddel

–

Zubehör für Reparaturen in einer Militärtasche aus Segeltuch

–

einen Pappkarton voll Broschüren und Handzetteln mit Lobeshymnen auf die Großtaten des Captains und Informationen für potenzielle Investoren

–

eine weitere Segeltuchtasche mit den verschiedenen Uniformen des Captains, einschließlich eines kompletten Fracks mit Schuhen.

Ich für meinen Teil habe die Kleidung, die ich am Körper trage, und in meiner Tasche Rasierzeug, das mir der Reverend Pritchard, Susans Vater, geschenkt hat.

Kurz vor Ende unserer Fahrt hat Captain B. sich einen riesigen weißen Pelzmantel übergezogen, der, wie ich vermute, von einem Eisbären stammen muss und die Blicke von einigen Leuten auf sich zieht, als wir am Droschkenstand vor dem Bahnhof halten und er aus der Kutsche steigt. Er rauscht in das gewaltige Bahnhofsgebäude, während ich mithilfe des Kutschers mühsam unser Gepäck ablade und es nacheinander in die große, lärmgeschwängerte Abfahrtshalle schleppe, wo ich den Cap wiederfinde, der allein und offenbar kurzzeitig verwirrt mit den Augen die zahllosen dahinhastenden Reisenden absucht, wahrscheinlich mehr Menschen, als ich in meinem ganzen bisherigen Leben gesehen habe.

Schließlich sieht der Captain einen mageren Mann in einem zu großen Mantel und mit Melone auf dem Kopf rasch näher kommen – »Ah, da ist ja unser Mann, Mcinerney« –, der alsbald bei uns ist, dem Cap die Hand schüttelt und sich dabei umschaut.

»Es hat …«, sagt dieser Mcinerney mit leiser Stimme, während er mich misstrauisch beäugt, »Komplikationen gegeben.«

»Was für Komplikationen?«, fragt Captain Clarke B. »Das ist mein Lehrling, Daniel Bones. Sie können in seiner Gegenwart so offen und ehrlich reden wie mit mir.«

»Was ist aus dem Letzten geworden?«, sagt Mcinerney.

»Ist jetzt egal.«

Der Mann starrt mich noch einen Moment länger an, ehe er die Achseln zuckt.

»Komplikationen mit einem der Werbeverträge«, sagt er. »Das heißt, wir haben ihn verloren. Und damit auch das Geld. Und die Suite im Bahnhofshotel. Und die Zugfahrkarten.« An dieser Stelle hält er inne, damit der Captain das alles verarbeiten kann. »Und so weiter.«

»Verstehe«, sagt der Captain und presst sehr lange einen Finger ans Kinn, so fest, dass eine Druckstelle zurückbleibt.

Ich muss zugeben, dass ich, um die Situation voll und ganz zu begreifen, zu sehr abgelenkt bin sowohl von dem prachtvollen Deckengewölbe des Bahnhofs, das aus Eisen und Glas besteht und das Erste seiner Art ist, das ich je gesehen habe, als auch von den wabernden Dampfwolken und den quietschenden Zugrädern und dem Gepfeife und dergleichen mehr und daher auch nicht ganz verstehe, wieso wir unsere Ausrüstung in der Obhut der Gepäckaufbewahrung lassen und uns in die Bar des Bahnhofshotels begeben, wo ich von den glänzenden Tischplatten und der Theke aus Zinn und den anderen wohlhabenden Gästen gleichermaßen beeindruckt bin und wo zwischen dem Captain und diesem Mann bei ein paar Gläsern Bier ein Plan ausgeheckt wird.

Kurz darauf werden Hände geschüttelt, Mcinerney verabschiedet sich, und der Captain scheint plötzlich das gesamte Gewicht der Welt auf den Schultern zu tragen. Wenige Minuten später werden wir beide von einem Gehrock tragenden Angehörigen des Hotelpersonals aufgefordert, den Fahrstuhl – den Fahrstuhl! – zu einem der höchsten Stockwerke des Hotels zu nehmen, wo der Captain an eine bestimmte Tür klopft und wir warten. Der Captain wendet sich mir zu und hebt einen behandschuhten Finger an die Lippen, und ich nicke.

Schließlich wird die Tür von einer gut gekleideten, reich aussehenden Frau geöffnet – jedenfalls für mich reich aussehend wegen ihrer Haltung und des Schmucks um ihren Hals und so weiter –, die älter als der Captain ist und seufzt, als sie den bedrückten Cap erblickt.

»Clarke«, sagt sie ausdruckslos.

»Eleanor.«

»Immer noch ›Mrs Ravenwood‹.«

»Selbstverständlich.«

»Was ist aus dem Letzten geworden?«, sagt sie und deutet mit dem Kinn auf mich.

Ohne auf die Frage einzugehen, sagt er: »Darf ich eintreten?«

Sie überlegt ein paar Sekunden, bevor sie nickt und dem Captain die Tür aufhält, der ihr in das Zimmer folgt und zu mir sagt: »Du wartest lieber hier«, als er die Tür schließt und – so hört es sich zumindest an – hinter sich verriegelt.

Also warte ich vielleicht eine gute Stunde neben der Tür, während immer mal wieder Hotelgäste aus anderen Zimmern entlang des Flurs kommen oder sie betreten, und ich stehe da und versuche, unbekümmert zu wirken, obwohl ich höher über dem Meeresspiegel bin als je zuvor, und ich frage mich, was ich noch alles erleben werde, bevor dieser Tag endet, und merke schließlich, wie hungrig ich bin, weil ich seit dem Frühstück nichts mehr gegessen habe.

Endlich öffnet sich die Tür wieder, und ein kleinlauter und etwas derangiert aussehender Cap kommt aus dem Zimmer, ehe er sich mir zuwendet und munter fragt: »Daniel, hast du vielleicht ein bisschen eigenes Geld?«

Und so geben wir alles, was ich auf der Welt habe, nämlich die Summe, die eine von Giant Pete dem Gastwirt zu meinen Ehren veranstaltete Sammlung eingebracht hat, für zwei Fahrkarten dritter Klasse im letzten Zug nach Dover aus, in den wir zusammen mit unserem Gepäck und einer großen Masse anderer Leute gequetscht werden, für die der Anblick des Captains in seinem Eisbärenfell während der lauten und unbequemen Fahrt durch die dunkle Landschaft von Kent überaus unterhaltsam ist, bevor wir schließlich mitten in der Nacht den leeren, geschlossenen Bahnhof von Dover erreichen.

Die Überfahrt

Der große Tag beginnt um fünf Uhr im frühmorgendlichen feuchten Halbdunkel, als der Captain mich auf meinem Platz am Strand wach rüttelt, wo ich in meine Jacke gehüllt während der letzten paar Stunden versucht habe zu schlafen. Gemeinsam schleifen wir unsere Ausrüstung über den nassen Kies zurück zum Bahnhof, wo der Captain in seinen Gummianzug steigt und offenbar die Schaffner überredet, uns in den einlaufenden Morgenzug von London nach Paris steigen zu lassen – der Zug, den wir ursprünglich hätten nehmen sollen –, sodass wir die eine Station bis zum Admiralty-Pier mitfahren können, wo die Passagiere nach Frankreich für die Überfahrt aussteigen und wo wir hoffentlich noch erwartet werden.

Und tatsächlich steht draußen auf dem Admiralty-Pier ein Empfangskomitee. Als wir aus dem Zug steigen, ist da eine Menge von Zuschauenden und bedeutsamen Leuten mit Schirmen und Zeitungsjournalisten mit schwarzen Hüten und Mänteln zum Schutz vor dem schwachen Regen, und der Captain bleibt stehen und reckt die Arme in die Luft und sieht in seinem Pelzmantel über dem Gummianzug wahrlich imposant aus. Es gibt eine kleine Bühne und ein leicht durchnässtes Spruchband, das den »Furchtlosen Froschmann« ankündigt und seine vielen Abenteuer preist – ich nehme zur Kenntnis, dass wenigstens etwas im Voraus erfolgreich organisiert wurde –, und als der Cap die Bühne besteigt, spielt eine Blaskapelle, bei der er sich bedankt, bevor er größtenteils dieselbe Rede vom Stapel lässt, die er in unserem Dorf gehalten hat, bis hin zu dem Hut, der herumgeht und in den die versammelten Presseleute nicht viel hineintun.

Während ich das Segeltuchboot mit dem Segel sorgfältig zusammenbaue und dabei die kleinen Veränderungen des Himmels im Auge behalte, posiert der Captain für Fotos in seiner lebensrettenden Montur, lobt deren zahlreiche Vorzüge, liefert der Presse und potenziellen Investoren griffige Sätze über »unser großes Abenteuer« und »das Wohl der gesamten Menschheit«, schüttelt die Hände von Würdenträgern und bezaubert deren Gattinnen. Mehr als eine junge Frau wirft sich in seine Arme und muss hysterisch weinend von ihm weggezogen werden. Dann trage ich das Boot mit der Hilfe von zwei jungen Burschen die Stufen hinunter zum Hafen, gefolgt vom Cap selbst, der ein letztes Mal winkt, bevor er mit seinem Paddel ins Wasser steigt, und wir legen ab, und als wir uns von der Ufermauer entfernen, bringen die Heckwellen einiger hoher Schiffe mein leichtes Boot beinahe zum Kentern, ehe ich mich an seine ungewohnte Handhabung gewöhne.

Der Tag ist noch wolkenverhangen, als der Captain mich an einem zehn Meter langen Tau hinter sich her aus dem Hafen zieht, und das Wasser ist grün und dunkel, mit einem schmutzigen weißen Schaum darauf. Im Kanal sind mehr Schiffe unterwegs, als ich je gesehen habe. Boote jeder Größe begleiten uns, von Dampfern und Klippern und Kreuzfahrtschiffen über Fischkutter und Schleppkähne und Dingis bis hin zu einigen gepanzerten Kriegsschiffen, die immer mal wieder ohrenbetäubende Breitseiten abfeuern, die Kanonen sicher Richtung Frankreich gerichtet. Auf den ersten zwei Seemeilen außerhalb des Hafens sind schon drei mit Zuschauern überladene Ruderboote im Seegang gekentert. Angehörige der Weltpresse beobachten unsere Fahrt von Liegestühlen auf dem Deck eines Raddampfers aus, prosten uns mit Cocktails zu, während Feiernde auf Vergnügungsschiffen Raketen abschießen und mein kleines Boot fast versenken, weil sie viel zu nahe kommen, wenn sie versuchen, die Zigarren des Captains anzuzünden.

Was Captain Clarke B. angeht, so nimmt er die Aufmerksamkeit weitestgehend gut gelaunt hin, da er in jeder nur erdenklichen Hinsicht in seinem Element ist. Alle paar Seemeilen verlangsamt er seine Paddelschläge, stärkt sich mit einem Brandy, raucht und winkt dem Publikum zu, während ich längsseits zu ihm gehe, um ihn mit sonstigem Proviant zu versorgen, und so vergehen die ersten Stunden des Tages.

Am Nachmittag haben wir die Mitte des Kanals erreicht, und die Strömung läuft jetzt gegen den Wind, sodass das Meer kabbelig und die Dünung stärker wird. Ich kann sehen, dass sogar auf den größeren Schiffen manche unerfahrenen Passagiere seekrank werden, und ich muss Wasser aus meinem Boot schöpfen, das, wie jetzt offensichtlich wird, nicht für die offene See gebaut ist. Der Captain ruft noch immer »Hurra!« und »Ho!«, um besonders kräftige Paddelschläge zu untermalen, doch seine Worte werden vom Wind verweht, und wir erleben eine brenzlige Stunde oder länger, in der ich mir den Luxus gönne, die Bereitwilligkeit zu bedauern, mit der ich mich auf diese Reise eingelassen habe, ehe die Bedingungen sich endlich wieder bessern.

Dann, als die Strömung es wieder gut mit uns meint, haben wir eine recht leichte Fahrt in Richtung des Leuchtturms von Cap Gris-Nez an der französischen Küste, und schließlich durchbricht hinter uns eine frühe Abendsonne die Wolkendecke und setzt den Himmel in Brand, als wir den Strand erreichen, wo eine kleine Menschenmenge versammelt ist, um dem Captain zu gratulieren, und wo sogar ein Streichquartett aufspielt, während ich aus dem Boot klettere und der Cap dem örtlichen Bürgermeister die Hand schüttelt, und als ich die neue Sprache höre und meinen langen Schatten auf den Sand fallen sehe, begreife ich, dass wir tatsächlich den neuen Kontinent betreten haben.

Schon bald werden wir in irgendeine Kutsche verfrachtet und über Landstraßen, gesäumt von hohen Hecken und hübschen Stein-Cottages, zu einem Haus gefahren, wie ich prächtiger noch keins gesehen habe. Es gehört dem Bürgermeister und hat ein Spitzdach und Fensterläden, und dort wird offenbar entschieden, dass ich im Obstgarten nächtigen werde, um unsere Ausrüstung zu bewachen, was mir nur recht ist. Der Captain, dessen Aufmerksamkeit von dem Bürgermeister und dessen Frau in Anspruch genommen wird, schüttelt mir kurz die Hand, ehe er im Haus verschwindet und es mir überlässt, unser Gepäck abzuladen und mein Lager für die Nacht aufzuschlagen.

Und so bereite ich mir nach einem einsamen Abendessen aus Brot und Käse eine Schlafstelle. Von der anderen Seite des Obstgartens aus beäugt mich dabei eine einzelne französische Kuh, zu der ich »’n Abend« sage, ehe ich mir klarmache, dass sie wahrscheinlich meine Sprache nicht versteht. Trotzdem freue ich mich über die Gesellschaft und muss an mein Schwein und meinen Bruder daheim denken, tausend Kilometer weit weg, während ich daliege und zuschaue, wie die Fledermäuse über mir durch die Luft jagen und hinter ihnen die Millionen von fremden Sternen am ausländischen Himmel hängen, und ich schlafe erst nach sehr langer Zeit ein.

Das Allerwichtigste

Dieselbe Kuh weckt mich früh am nächsten Morgen, indem sie mir sanft durchs Gesicht leckt, und dann schauen wir beide eine Zeit lang zu, wie die Sonne über den kahlen Apfelbaumzweigen und meiner ganzen neuen Welt aufgeht.

Auf der Straße vor dem Haus sind bereits Bauern und Händler unterwegs, und ich erkenne die Geräusche und Gerüche eines Markttages. Nachdem ich mein übrig gebliebenes Brot und den restlichen Käse aufgegessen habe, wasche ich mich in dem Wassertrog und kämme mir die Haare und gehe um das Haus herum, wo ich mir an der Küchentür durch Lächeln und Gesten eine Tasse starken Kaffee vom Hauspersonal erbettele.

Dann gehe ich zum Tor, trinke meinen Kaffee und beobachte das Treiben der Marktleute, bis Captain Clarke B. sich zu mir gesellt, gekleidet wie für einen Tag beim Pferderennen, eine Zigarre bereits zwischen den Lippen.

»Auf Frankreich«, sage ich, hebe meine Tasse, und er legt mir eine Hand auf die Schulter.

»Und dann die ganze Welt«, sagt er, und so bleiben wir etwa eine Minute lang stehen, denken über unseren Platz in alldem nach, ehe wir für eine Fahrt durch die Stadt und weitere Verpflichtungen erneut in die offene Kutsche des Bürgermeisters verfrachtet werden.

Während ich im Laufe des Tages das seltsame Aussehen fremdländischer Hecken und Bäume und Schaufenster und die Formen der Briefkästen und Gehwege in mich aufsauge, wird deutlich, dass die Interessen dieses Bürgermeisters sich nicht auf Lokalpolitik beschränken. Wir besichtigen unter anderem einen kleinen Steinbruch am Rande der Stadt und eine Zahnpastafabrik und ein Eisenbahnbauprojekt und einen Fleischpastetenhersteller, während der Bürgermeister auf Französisch Reden schwingt und der Cap förmlich an seinen Lippen hängt.

Ich bekomme das meiste gar nicht richtig mit und genieße die französische Sonne in meinem Gesicht und all die neuen Dinge, die ich sehe, bis wir schließlich wieder auf dem Marktplatz ankommen, wo der Captain auftreten wird.

Doch statt einer Bühne gibt es nur eine kleine Bude mitten auf dem belebten Markt, und es wird rasch klar, dass der Cap gegen den Lärm und die Farben und Gerüche der anderen Stände antreten soll, die Hühnchen und Lammleber und riesige Kohlköpfe und Würste und Ochsenzungen und Käse und Pferdefleisch und Kaninchen und grobe Stoffe und Schweineschwänze feilbieten.

»Vielleicht vorher ein Glas Wasser?«, bittet unser Captain, nachdem er sich die Szene angeschaut hat. »Oder Wein?«

»Sobald Sie fertig sind«, erwidert der Bürgermeister mit Nachdruck auf Englisch.

»Sie haben recht.«

Und so beginnt der Cap seinen Vortrag, wobei der Diener des Bürgermeisters für ihn übersetzt, aber es liegt nicht an den Worten, sondern eher an der Darbietung, dass sein Auftritt zum Erfolg wird.

Zuerst bittet der Captain den Übersetzer, eine scheinbar beliebige Frau, die in der Nähe einkauft, heranzuholen, um sie dann zu fragen: »Ist Ihnen, Madame, der entsetzliche Preis bewusst, der von den tapferen jungen Männern in der herausragenden Marine Ihres Landes tagtäglich bezahlt wird, um Ihre Freiheit zu verteidigen?« Und ein unwahrscheinlicher Zufall will es, dass just diese Frau gerade letztes Jahr einen tapferen Sohn auf See verloren hat, woraufhin der Captain verlangt, sie solle das Fleisch, das sie kaufen wollte, geschenkt bekommen (was den beschämten Metzger nicht gerade erfreut, aber wie kann er Nein sagen, wenn alle Augen sich auf ihn richten?), ehe unser Cap auf die Knie sinkt und dieser feinen Frau für die Dienste ihres Sohnes dankt.

Dann werden weitere Menschen wahllos aus der Menge gegriffen, und alle erzählen sie unter dem wachsenden Interesse der anderen Marktkunden ihre eigenen traurigen Geschichten von Verlust, bevor der demütige Captain Clarke B. auf sich selbst zu sprechen kommt.

»Aber wer bin ich«, fragt er die Marktbesucher, »dass ich diese guten Menschen dazu bringe, ihr Herzeleid in aller Öffentlichkeit neu zu durchleben?«

Es ist offensichtlich, dass niemand das beantworten kann.

»Ich bin niemand«, erklärt der Captain, »bloß ein Diener, der versucht, seinen bescheidenen Beitrag zu leisten, um etwas zu verändern und vielleicht ein Leben zu retten. Ein Niemand, der sich auf der Suche nach wissenschaftlich bewiesenen Wahrheiten in Wasserfälle und gewaltige Meere gestürzt, der mit Seeungeheuern und feindlichen Flotten gekämpft hat. Ein Niemand« – und an dieser Stelle versagt seine Stimme fast, so überwältigt ist der Mann von seiner eigenen Bedeutungslosigkeit angesichts der großartigen Arbeit, die er leistet –, »der Sie bitten möchte, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um sich diesen lebensrettenden Anzug anzuschauen und einige Worte über die hervorragende Reinigungskraft von LeClercs patentiertem Enzian-Zahnpulver anzuhören …«

Am Abend lädt uns der Bürgermeister in das teuerste Restaurant der Stadt ein, wofür ich mir – da ich überhaupt noch nie in irgendeinem Restaurant war – etwas Passendes zum Anziehen vom Sohn des Bürgermeisters leihen muss, einem blassen, trübsinnigen Jungen von achtzehn Jahren. Man weist mir einen Platz zwischen dem Sohn des Bürgermeisters und dem Captain zu, der wiederum neben der Frau des Bürgermeisters sitzt, einer imposanten Dame, etwa zehn oder fünfzehn Jahre älter als der Cap, die den prächtigsten Schmuck trägt, den ich je gesehen habe, und während des gesamten Abends die volle Aufmerksamkeit des charmanten Clarke B. und sein bestes gebrochenes Französisch genießt.

Irgendwann während des Essens, als die Frau Bürgermeisterin sich kurz entschuldigt hat, sieht der Captain mich an und fragt: »Hast du heute die vielen Menschen gesehen, Daniel?«, was ich bejahe.

»Und gestern am Strand? Und stimmst du mir zu, dass sie alle irgendwann wahrscheinlich Bier trinken und Pasteten essen und sich die Zähne putzen?«

»Ich glaube schon, ja«, sage ich. »Das scheint mir eine unbestreitbare Tatsache.«

»Somit kann also nicht nur der Bürgermeister Werbung für seine geschäftlichen Interessen machen, sondern auch die ganze Stadt«, erklärt der Cap weiter, »und die örtlichen Geschäftsleute verdienen ebenfalls Geld dabei, und er wird entsprechend von ihnen belohnt, und alle sind glücklich.«

»Stimmt«, sage ich, weil ich aufgeweckt bin. Aber so aufgeweckt dann doch nicht.

»Du wirst außergewöhnliche Dinge sehen und eine vorzügliche Ausbildung erhalten, mein Junge«, sagt der Captain zu mir, wobei er sich so nah an mich heranbeugt, dass ich den Wein in seinem Atem rieche, »aber vergiss nie das Allerwichtigste unserer Reise.«

»Die lebensrettenden Eigenschaften des Anzugs?«, sage ich.