Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kellner, Klaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Dies ist kein Buch über die Schuld meiner Großeltern. Was weiß ich denn auch, und wer bin ich, nach Schuld zu suchen? Es ist ein Buch über das Leben von Menschen auf dem wilden Kontinent, im wilden Deutschland, im wilden Bremer Westen um das Jahr 1945. Über das Leben von Menschen, die mir noch immer in den Knochen stecken. In Leib und Seele. Über das Leben von Menschen, die ich Tag um Tag in den Gesichtern meiner Kinder neu entdecke.« Miriam Bavarel gelingt es, bildhaft in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und der Neuorientierung danach einzutauchen. Spannend, mit viel Lokalkolorit, und angelehnt an die eigene Familiengeschichte, verknüpft sie erzählerisch die dramatische Flucht von Hannes, dem Wolfskind aus Ostpreußen, mit der Geschichte der kurz vor Kriegsende geborenen Hella, die im wilden Bremer Westen der Nachkriegszeit aufwächst.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 314

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

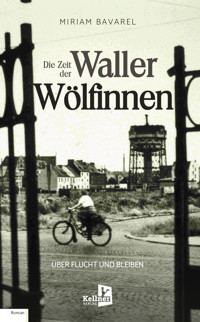

Miriam Bavarel • Die Zeit der Waller Wölfinnen

Die Zeit der

Waller

Wölfinnen

MIRIAM BAVAREL

Dieses Buch ist bei der Deutschen Nationalbibliothek registriert. Die bibliografischen Daten können online angesehen werden: http://dnb.d-nb.de

Dies ist kein Buch über die Schuld meiner Großeltern. Was weiß ich denn auch und wer bin ich, nach Schuld zu suchen? Es ist ein Buch über das Leben von Menschen auf dem wilden Kontinent, im wilden Deutschland, im wilden Bremer Westen um das Jahr 1945.

Über das Leben von Menschen, die mir noch immer in den Knochen stecken. In Leib und Seele. Über das Leben von Menschen, die ich Tag um Tag in den Gesichtern meiner Kinder neu entdecke.

Für Johannes und Gisela,

die mich das Fürchten lehrten und die Hoffnung.

Für Tante Lisabeth. Für Daniel.

Für Dominique, das gute, feste Wurzelwerk. Für Eric, Johann, Olivier und Mathilde.

Meine Flügel.

PROLOG

Die Brücke schwankte. Grundgütiger. Cilly war sich ganz sicher. Die Brücke schwankte. Und überhaupt, was war das eigentlich für eine Brücke?

Vor dem Feuersturm, als alles noch stand, war hier die neue Brücke gewesen, dem Führer gewidmet.

Die »Adolf-Hitler-Brücke«. Ihre Eröffnung im Jahr neununddreißig war Cilly noch in Erinnerung.

Wie aus Kübeln geschüttet hatte es. Der Führer selbst war im letzten Moment dann doch nicht nach Bremen gekommen, obwohl er die Brücke hätte eröffnen sollen und obwohl ihn die Parteigrößen, voller Ungeduld, mit dem üblichen dumpfen Pomp erwarteten. Das Volk hielt Wimpel und Fähnchen, und alles, was Bremen an rechtsgeneigten Blaskapellen aufzubieten hatte, war bereits in den Seitenstraßen postiert worden.

Der große Empfang blieb aus. Stattdessen gab es ein großes Gewitter, so dass sich die enttäuschten Massen schnell zerstreuten, um durchnässt und frierend nach Hause zu gehen.

»Hat wohl nicht sein sollen«, hatte die Oma gesagt und den tropfenden Regenschirm über dem Ofen aufgehängt.

So oder so waren sie und Cilly nur aus Neugierde zur Eröffnungsfeier an der Brücke gegangen und nicht unbedingt aus Begeisterung oder weil sie die den von Vorsehung gesandten Führer aller Deutschen unbedingt hätten sehen wollen.

Weil mal was los war in Bremen, wo sonst immer nur alles mit schwerfälligen Schritten seinen gewohnten Gang ging. Deshalb hatten sie und viele Bremer sich damals auf den Weg zur Brücke gemacht. Der Bremer an sich war einfach dafür zu haben, wenn mal was los war, und es erfüllte die braven Bremer Bürgerherzen mit warmem Stolz, ihre Stadt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu wissen. Um wessen Aufmerksamkeit es sich handelte, war am Ende weitestgehend egal. Aber als der Führer dann nicht kam, war die Kränkung groß und nachhaltig.

Immerhin war die verschwundene »Adolf-Hitler-Brücke« eine wirkliche Brücke gewesen. Mit einem breiten Fußweg neben der Straße und einem Geländer, dem man ohne Weiteres vertrauen konnte.

Die Brücke, die Cilly mit Hella im Arm jetzt überqueren sollte, hatte nur ein dürftiges Seil als Geländer. Sie war aus groben Holzplanken zusammengezimmert worden und war schmal, ganz unwahrscheinlich schmal. Und diese Brücke schwankte.

Cilly stiegen die Tränen in die Augen. Wie sollte sie auf die andere Weserseite und nach Walle gelangen? Mit dem Baby und der Reisetasche? Hella, das kleine Bündel in ihren Armen, ballte im Schlaf die winzigen Fäustchen. Ein Lächeln huschte über ihr Gesichtchen.

»Engelslächeln«, sagte die Oma dazu.

Cilly sah unten hinter der Böschung die Weser vorbeiziehen. Das graubraune Wasser stand hoch und floss in aller Eile dahin, landeinwärts gedrückt von der Flut.

Der Anblick machte sie schwindeln. Dann, als sie ihren Blick hob und zum anderen Flussufer hinüberschwenken ließ, stiegen ihr erneut die heißen Tränen in die Augen. Was war nur mit ihrem Bremen geschehen?

Hier, von der anderen Weserseite aus, sah man es zu deutlich: Was vorher und jahrhundertelang eine Ansicht von prächtigen Geschäften, von Speichern am Schlachte-Ufer und den stolzen Patrizierhäusern gewesen war, war jetzt gar keine Ansicht mehr.

Was Cilly sah, war eine Landschaft von Trümmerbergen und -hügeln, aus der nur hier und da und einzelne, schwerbeschädigt Gebäude herausragten, wie verfaulte Zahnstummel. Und der Hafen, Bremens immer schon so stolzes Herz.

Der Hafen. Cilly wandte ihren Blick nur widerwillig flussabwärts und über die noch intakten Fundamente der »Adolf-Hitler-Brücke« hinweg, die aus dem eiligen braunen Wasser stakten. Der Hafen und ihr Walle, das Viertel, in dem sie aufgewachsen war, ihr Zuhause.

Cilly senkte den Blick. Betrachtete nicht weiter die Silhouette des zerlegt und siech daliegenden Hafenquartiers weserabwärts. Denn eigentlich wollte sie es gar nicht sehen. Die Augen fest zukneifen. Sich an die heilige Maria wenden.

Doch da regte sich Baby Hella im Schlaf, runzelte missbilligend die kleine Stirn, als wollte sie ihre Mutter ermahnen, sie an ihre Verantwortung erinnern. Und so zwang Cilly sich hinzusehen, obwohl es doch so sehr wehtat und der Anblick der Zerstörung sich schwer und grau auf ihr Gemüt legte.

So viel war sicher, diese geschundene Stadt würde jetzt nach und nach Hellas Welt werden und sie, Cilly, würde sich also auskennen müssen, um ihr kleines, neues Mädchen beschützen und behüten zu können.War Hella doch vorläufig alles, was ihr noch blieb.

Und wie so oft in diesen letzten Monaten in Bad Essen, im »Haus Sonnenschein«, sprach plötzlich die Oma in ihrem Kopf.

»Reiß dich zusammen, Kind, sieh hin. Heulen hilft nu’ auch nichts. Es ist, wie es ist.«

Und so sah Cilly, was sie sah. Und zwang sich mit aller Kraft, genau hinzusehen. Ihr Walle gab es nicht mehr.

Aus einem riesigen Trümmermeer ragte lediglich der ihr so schrecklich vertraute Muggenburgbunker heraus. Ein ratloser Riese mitten in all dem, was nicht mehr da war. Wie sehr sie diesen Bunker verabscheut hatte.

Und wie viele zitternde, kranke Stunden hatten sie dort verbringen müssen.

Wie die Kaninchen hatten sie erstarrt auf den Klappbetten und Bänken ausgeharrt. So viele Frauen und Kinder.Einige wenige Männer, die sie für den Krieg nicht brauchen konnten, oder die hier in Bremen gebraucht wurden, so wie einst Hinni, Cillys Ehemann, der mit den anderen Feuerwehrmännern die Feuer der einschlagenden Bomben bekämpft hatte. Zunächst die Radiowarnung über den Volksempfänger, dann die Sirenen. Und dann die ewige, tödliche Stille bis sie schließlich die feindlichen Flugzeuge hörten und das wütende Getacker der Flak.

Dann entferntere Stöße, das Grollen und schließlich das ohrenbetäubende Pfeifen und unbeschreibliche Donnern, wenn die Einschläge näherkamen.

Und bei einem Bunker, den sie quasi auf dem Hafengelände erbaut hatten, kamen die Einschläge grundsätzlich näher, denn natürlich war der Bremer Überseehafen die Zielscheibe der allierten Bomabardements. Die Bunkerinsassen kreischten und wimmerten während des gesamten Angriffes.

Doch zwischen den Angriffen, während man auf die nächste Staffel des Geschwaders wartete, herrschte eine Pause, die nur aus dem Weinen der Kinder bestand und dem zähen Beten und Wimmern der Frauen: »Heilige Maria, bitte für uns Sünder, jetzt und in den Stunden unseres Todes, Amen.«

Hier am Hafen gab es viele katholische Familien, oft polnisch, die in den Zwanzigern aus dem Osten eingewandert waren, Richtung Arbeit und Brot. Und so kam es, dass der Gott des Hafen-Bunkers ebenfalls katholisch war und der Muttergottes die Ohren klingeln mochten, ob der vielen in höchster Not an sie gerichteten Fürbitten.

Trotz der Lüftungsanlage konnte man die Luft im Bunker kaum atmen, so sehr war sie von Angstschweiß getränkt. Und dem Geruch nach noch Schlimmerem: Die Kinder und auch manche Erwachsene machten sich während der Angriffe in die Hosen.

Wieder regte sich die kleine Hella, und wieder zwang Cilly sich, über die Weser zu spähen, mit zusammengekniffenen Augen, gegen die Sonne, gegen die neue Wahrheit.

Das Stefaniviertel direkt gegenüber: Schutt und Asche. Die Nordstraße: Ein Wall aus Trümmern mit dem einen oder anderen Häuserskelett. Das Volkshaus stand noch, die Schule auch, dazwischen nichts und wieder nichts.

Das Hafenviertel: dem Erdboden gleichgemacht und die Becken des Europahafens gefüllt mit Trümmern. Es schien, als hätte es nie einen Hafen gegeben in Bremen.

Nur einige verbogene Kräne ragten noch aus dieser Wüstenei auf, als Fingerzeig aus vergangenen goldenen Zeiten. Im Hintergrund standen allerdings, wie einsame Giganten, die großen rostroten Silos der Rolandmühle, die aus irgendeinem unerfindlichen Grund stehengeblieben waren. Aber die flussnahen Arbeiterviertel, die Kaninchenställe der Hafenarbeiter und die der Arbeiter der Jute waren allesamt zerbombt worden.Wo lebten sie denn jetzt, die Leute aus dem Bremer Westen? Bereits nach den ersten großen Angriffen auf das Westend waren sie doch alle zusammengerückt.

Als die Oma im Bremer Feuersturm letzten Sommer das Haus in der Kastningstraße verloren hatte und dazu ihren zweiten Mann Leo, Cillys Stiefvater, war sie zu Cilly und Hinni in die Dorumstraße gezogen. Platz war ja fürs Erste vorhanden – Hinni war mit der Schutzstaffel nach Dresden versetzt worden, wo es anscheinend, so unwahrscheinlich es auch erscheinen mochte, noch mehr zu Löschen gab als in Bremen. Kurz bevor er abkommandiert wurde, war Hella entstanden, auf die Schnelle.

Als die Oma Ende August einzog, sprach sie nicht mehr. Bis Weihnachten sollte das so bleiben. Cilly bewohnte nun zusammen mit ihrer kleinen Tochter das Parterre.

»Ach, Kindchen«, sagte die Oma dann schließlich am Heiligen Abend, als die Glocken der wenigen erhaltenen Kirchen zu läuten begannen. »Ach, Kindchen.« Und legte ihre Hand auf Cillys runden Bauch.

Und nun stand Cilly hier, mit der kleinen Hella im Hohentorshafen an der Weser und vor ihr lag das zweifelhafte Panorama des zerstörten Bremer Westens ausgebreitet. Am Fuße dieser vorsintflutlichen Brücke stand sie. Fühlte sich verzagt. Fühlte sich klein.

Das Kindchen mit dem Kindchen. Und wusste weder vor noch zurück. Und plötzlich bewegte sich etwas auf der schmalen Brücke.

Vom Stephaniviertel her hatten zwei Männer das schwankende Behelfswerk betreten und näherten sich nun festen, forschen Schrittes der Mutter und dem Säugling am anderen Weserufer.

Bald konnte Cilly erkennen, dass es Soldaten waren. Amerikaner. Große, kräftige Kerle.

Und dann, Cilly konnte einen kleinen Aufschrei nicht unterdrücken, sah sie, dass es zwei schwarze Soldaten waren. Um Himmels willen.

Noch ein paar Schritte und die Soldaten hatten Cilly und Hella erreicht. Ihre khakifarbenen sauberen Uniformen leuchteten in der Sonne, die sich jetzt hinter den Wolken über der Stadt hervorgewagt hatte.

»Guten Tag, Ma’am«, sprach etwas verwaschen der Größere von ihnen und brach in ein strahlendes Lächeln aus, als er die kleine Hella in Cillys Armen entdeckte.

Cilly sah die weißen Zähne in dem dunklen Gesicht blitzen, und als der Riese seine Hände nach dem schlafenden Baby ausstreckte, zuckte sie unwillkürlich zurück.

»No Angst, bitte«, sprach der zweite Soldat, der inzwischen Cillys Reisetasche an sich genommen und sie sich über die Schulter geworfen hatte, als sei sie lediglich ein Federkissen.

»We’ll help you.«

Der erste Soldat hatte inzwischen Hella sicher in seinen großen Armen verstaut und den Rückweg über die Behelfsbrücke angetreten.

Nun hatte auch Cilly keine Wahl mehr. Mit zitternden Knien betrat sie die Planken und klammerte sich beim Gehen mit beiden Händen an das grobe Seil.

Der Soldat mit der Tasche legte ihr beruhigend seine andere Hand auf die Schulter. …

»It’s okay, mommy. It’s alright«

Und so bugsierten die schwarzen Besatzer Mutter und Kind langsam hinüber zum anderen Weserufer.

WOLF

Das Land blieb groß. Auch in diesem klirrend kalten Winter. Gerade in diesem klirrend kalten Winter, blieb dieses Land das Land der weiten Felder.

Die Wintersonne breitete ihr Licht über der Ebene aus, in der der Reif aufblitzte wie abertausende Flecken blitzender Wunder. Aber Hannes wusste es genau.

Die Wintersonne war eine Eiskönigin, die den warmen schlagenden Herzen von Menschen und Tieren keine Kraft schenkte so wie ihre Frühlingsschwester. Die Wintersonne nahm alle Kraft. Bleich und gewissenlos machte sie, was sie wollte. Den Simoneits waren drei Kälber im Stall erfroren.

Das musste man sich mal vorstellen. Gleich drei. Er kannte ihre Namen, hatte ihnen abends noch Milch zu trinken gegeben. Aus dem Eimer, durch die gespreizten Finger, so wie der alte Simoneit es ihm gezeigt hatte. Und morgens lagen die Kälber dann steif und kalt im Stroh.

Hannes beobachtete das große Land durch die Eisblumen, die das Fenster besetzt hielten.

Der runde Vorplatz, auf dem der Kies schon seit Tagen nicht mehr knirschte, so festgefroren hat ihn dieser Winter.

Die Esche in der Mitte der kahlen Rabatten. Ihre langen Arme, schien es, hatten schon lange aufgegeben, ragten schwarz in die Luft, als ob sich die Esche irgendjemandem ergeben wollte. Und hinter diesem großen einzigen Baum nichts als die verschneite, ewige Rinderweide bis hin zu den Knicks am Horizont.

Der alte Wischniewski fuhr den Wagen vor, wie immer klebte ihm das Zigarettchen am Mundwinkel.

»Ach, der Tabak, weißt du, Jungchen, der is’ beese, aber was wäre ich ohne den Tabak nur.«

Wischniewski paffte. Die Pferde waren unwillig. In ihren Barthaaren hingen bereits kleine Eiszapfen. Ihr Atem ging dampfig und schnell.

Der alte falbe Tristan, der kaum das Häcksel kauen konnte, so wenig Zahn hatte er noch. Und die brave rote Isolde, die der Gotti verhext hatte, so dass sie lahmt und das schon, seitdem Hannes denken konnte.

Tristan und Isolde. Einst das stolze Gespann, das die Eltern zur Hochzeitskirche mit erhobenen, prächtig geschmückten Köpfen gezogen hatte.

Die Fotografie von dieser fernen Hochzeitsfahrt war schon sehr alt, fand Hannes. Sie hing im Elternschlafzimmer über dem Kamin.

Tristan und Isolde, die selbst die deutschen Soldaten aus dem Reich nicht mehr wollten, als es nach Osten ging und gegen den Russen.

Jetzt mussten die beiden den vollbeladenen Wagen bis zum Bahnhof ziehen. Und Hannes. Max. Martha. Leni. Mutter. Und wohl auch das Tantchen, obwohl es schon seit Tagen lamentierte und bleiben wollte.

»Hannes«, sagte die Mutter, »nun komm doch.«

Sie sagte es hart und noch härter war der Griff, mit dem sie jetzt seinen Arm umklammerte.

»Um Gottes willen, komm.«

Hannes versuchte seinen Arm zu befreien, denn genauso wie das Tantchen wollte auch er bleiben.

Zuhause. Hier bei den Eisblumen am Fenster. In diesen Wänden. Bei diesen Farben, Formen, Gerüchen, die bis jetzt sein Leben ausmachten und ihm angehörten.

Hier war sein Platz. Warum nur konnte das die Mutter nicht einsehen?

Für einen Moment fühlte er dumpfen Hass. Er wand sich im eisernen Griff der Mutter. Heiße Tränen stiegen ihm in die Augen.

Die Mutter zog mit aller Kraft, so sehr, dass es wehtat. Dann hielten sie einen Moment inne, denn da war es wieder. Dieses ferne, dumpfe Grollen, das es nun seit Tagen schon über den Fluss schaffte.

»Sie werden bald hier sein«, sagte die Mutter. »Wir müssen fort.«

Kurz strich sie Hannes über den Kopf. Es war kaum eine Berührung.

Ein letzter Blick durch die Eisblumen, und dann stolperte Hannes der Mutter hinterher hinaus auf den Flur.

Ein letztes Mal packte ihn die Kälte im Flur nach der Wärme des Salons. Ein letztes Mal versuchten seine Augen, das aufregende Bild im Glas der großen, geschwungenen Haustür zu ergründen.

Zwei kleine Jungen, die an den Zitzen einer großen grauen Wölfin tranken. Es machte Hannes schaudern. Ein letztes Mal.

Dann stellte er sich draußen auf den Vorplatz zu seinen Geschwistern. Martha, schon vierzehn, hatte die zwei Koffer neben sich stehen. Gegen den eisigen Wind hatt sie ein dickes Kopftuch umgebunden und sie trug mehrere Kleider übereinander unter dem Wintermantel, was sie unförmig machte. Aber in Wahrheit war sie dünn und zäh.

Max mit seinen zwölf Jahren stand aufgeschlossen und in zu kurzen Wollhosen neben Martha. Er war zutiefst verärgert, weil er anstatt der vernünftigen Koffer seinen Wanderrucksack mitnehmen sollte, so wie die Kleinen.

War nicht er der Mann in der Familie, jetzt wo der Vater schon mehr als drei Wochen im Reich war?

Max’ Gesicht mit den kleinen grauen Augen war finster, die Wut um ihn herum knisterte wie Strom, und ab und zu trat er gegen das Rad des vollbeladenen Wagens.

Hannes stellte sich zwischen ihn und die kleine Leni, die stumm und mit großen Augen auf ihren Zöpfen kaute.

Leni war erst drei und musste gar nichts tragen. Aber die Mutter hatte sie in derart viele Kleiderschichten verpackt, dass Hannes sich nicht sicher war, ob sie überhaupt laufen konnte.

Die Kaninchenfellmütze und der große Schal bedeckten ihre kurze Gestalt fast völlig. Sie sah beleibt und rund aus wie Hochwürden im Talar am Sonntag in der Kirche.

»Frierst auch nicht, Lenchen?«, fragte Hannes. Es sollte komisch sein, aber seine Stimme war nur ein Krächzen.

Und keiner lachte.

Aus der Ferne hörten sie wieder das Grollen über dem Fluss. Es klang nicht mehr so sehr weit weg. Sie mussten nähergekommen sein. Leise bebte der Boden unter den Füßen.

Lenis kleine Patschehand schob sich in Hannes’ raue Jungenhand. Max spuckte in den Schnee.

»Musst keine Angst nich’ haben Marjellchen«, brummte Wischniewski. »Wir fahren denen vor de’ Naas weg.«

Die Pferde schnaubten ängstlich und voller Ungeduld. »Kommt schon, ihr Orgelpfeifen«, sagte Wischniewski und half ihnen nach und nach in den vollbeladenen Wagen, in dem schon das Tantchen saß, eingewickelt in die große Federdecke. Des Tantchens ewiges Jammern war verstummt, jetzt wo man sie in den Wagen verfrachtet hatte.

Ihre kleinen Vogelaugen hatten sich am kahlen Geäst der großen Esche festgestarrt. Regungslos und steif lag sie unter der Decke.

Hannes musste wieder an Simoneits Kälber denken. Ob das Tantchen nun auch erfroren war? Aber da hefteten sich die blanken, alten Augen plötzlich auf sein Gesicht und er hörte die schrille Stimme des Tantchens unter der Decke: »Totgeglaubte leben länger, merk dir das, Junge.«

Aus der, jetzt nicht mehr so fernen, Ferne hörten sie erneut das dumpfe Grollen.

»Es ist allerhöchste Zeit, Kinder«, sagte die Mutter. Ihr sonst so feines, nervöses Gesicht war jetzt eine starre, grobe Maske. Wischniewski half der Mutter zu sich auf den Bock hinauf und ließ die Zügel auf Tristan und Isoldes Rücken fallen. Er schnalzte mit der Zunge. Die alten Pferde zogen an. Hannes konnte ihr angestrengtes Stöhnen hören. Die Mutter wendete sich zu ihnen nach hinten.

»Und noch etwas, Kinder«, hörte Hannes sie sagen. Die Stimme der Mutter zitterte.

»Dreht euch nicht um«, befahl sie. »Auf keinen Fall, hört ihr?«

»Denkt an Frau Lot«, fügte sie nach einer kleinen Pause düster hinzu. Und so bemühte Hannes sich, starr geradeaus zu blicken, während der Wagen vom Hof rumpelte.

Niemand will als Salzsäule enden, dachte er und hält vorsichtshalber auch Leni die weitaufgerissenen Veilchenaugen zu. Und wegen Frau Lot erlaubte Hannes es sich auch nicht, noch einmal die Eingangstüre zu betrachten. Dreifach verschlossen, unter dem von prächtig geschnitzten Säulen getragenen Fachwerkvorbau, wurde sie jetzt auf ihre Rückkehr warten müssen, mitsamt der gläsernen Wölfin und ihren menschlichen Jungen, die im oberen Türbogen eingelassen waren. Finster und blind würden die Fenster in das große Land blicken.

Aber die Stockrosen in den Beeten rund um das Haus weüden sie vielleicht schon in voller Pracht erwarten, wenn sie zurückkamen.

So schwarz und verfroren wie sie jetzt dort kauerten, waren sie ohnehin keines Blickes wert. Da verpasste man nichts. Erst im Frühling wären sie wieder schöner anzusehen.

Oder vielleicht würden ja auch schon die Kirschen im Obstgarten hinterm Haus reif sein. Die kahlen, verfrorenen Obstbäume musste Hannes nicht noch einmal sehen.

Er wusste ja, dass sie da waren und schon in wenigen Monaten zu voller Blüte explodieren würden, so wie das Silvester-Feuerwerk über dem Dorfplatz von Glasenow am Jahresende. Abgeblasen dieses Mal. Kriegswegen.

Auch würde Hannes nicht zum Hundezwinger beim Schuppen neben dem Garten zurückblicken. Das tat zu sehr weh und brannte in den Augen – Wischniewski hatte Dina, die Hofhündin, heute in der Frühe erschossen. Der scharfe, harte Knall hatte sie alle aus dem Schlaf gerissen.

Dina würde sie nicht mit ihrem lauten, heiseren Gebell begrüßen, wenn sie zurückkehrten. Soviel war schon mal sicher.

Hannes kämpfte gegen die Übelkeit an, die plötzlich in ihm aufstieg.

Der Wagen fuhr durch das große, schmiedeeiserne Tor und es ging hinaus auf die Chaussee.

Das Gespann schlingerte ob seiner Last und Wischniewski schnalzte den Pferden aufmunternd zu. Das Zigarettchen im Mundwinkel begann er zu pfeifen.

»Winde weh’n. Schiffe geh’n«, sang er.

Die Pferde spitzten die Ohren.

»Bitte nicht jetzt, Winschniewski«, sagte die Mutter, noch immer mit ihrer Zitterstimme.

Das Dorf war wie leergefegt. Die Häuser an der Dorfstraße starrten ihnen aus ihren dunklen Fenstern hinterher, als würde hier schon jahrelang keiner mehr wohnen. Dabei hatten die meisten der Dorfleute sich erst in den letzten Tagen auf den Weg gemacht. Nur bei Simoneits brannte noch Licht in der Küche.

Die alten Simoneits waren geblieben, da half kein Zureden und Bangemachen. Durch das Küchenfenster konnte Hannes sie vor ihren Kaffeetassen am Tisch sitzen sehen. Das böse Grollen, noch ein Stück näher jetzt, ließ die Scheiben erzittern.

Der alte Simoneit winkte ihnen kurz zu, als wären sie auf dem Weg zur Kirche und kämen nur deswegen, wie jeden Sonntag, an Simoneits Hof vorbei. Aus dem Stall im Nebengebäude brüllten die letzten Kühe in ihren Ständen. Bald war Melkzeit.

Dann, plötzlich, auf Höhe der Kirche, zischte und surrte etwas Großes über sie hinweg und fiel mit einem dumpfen Knall auf das Pfarrhaus. Die mittleren Dachbalken knickten ein wie Streichhölzer. Fast hätte einer der herumfliegenden Dachteile den Wagen getroffen.

Auf die ohrenbetäubende Detonation die folgte, war keiner von ihnen vorbereitet. Die Pferde stiegen in den Holmen und brüllten. Die Kinder kreischten und die kleine Leni klammerte sich an Hannes, als wollte sie in ihn hineinkriechen.

Ihre runden Kleinkindhände gruben sich mit einer ungeheuren Kraft durch seinen Mantel und tief in sein Fleisch hinein, aber den Schmerz merkte Hannes gar nicht, denn er war selber wie von Sinnen.

Unter den staubbedeckten Federbetten betete atemlos das Tantchen: »Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stund unseres Todes. Amen.«

Martha und Max hatte die Druckwelle auf den Boden des Wagens geschleudert. Als Martha sich aus dem Durcheinander von Kisten befreite und wieder auf den Sitz gehievt hatte, sah Hannes durch den beißenden Qualm das Dunkle und Nasse auf ihrem Gesicht.

»Martha, du bluuuuuuutest«, schrie Leni.

Auch Max saß jetzt wieder auf seinem Platz, seine sehnigen Hände umklammerten die Sitzbank, so dass seine Knöchel spitz und weiß hervortraten.

Was vor wenigen Momenten noch die kleine aber feine Pfarrei war, war jetzt nur noch ein lodernder Haufen aus verkohltem Stein und Holz. Wieder knallte es ohrenbetäubend, als die paar verbliebenen Dachbalken in der Hitze barst.

Wischniewski, den es ebenfalls vom Bock geschleudert hatte, rappelte sich auf, wühlte in seiner Brusttasche, zündete dann ein neues Zigarettchen an und beruhigte die bebenden Pferde.

»Ihr Gutsten«, murmelte er, »Isoldchen, Tris, ruhig, ruhig, ihr beiden, hilft ja nichts.« Er legte den Pferden seine großen Landarbeiterhände auf die Rücken. »Ruhig, ruhig, ihr Biesterchen, weiter geht’s.«

Erstaunlicherweise konnte auch Hannes von seinem Platz aus Wischniewskis Stimme deutlich hören, in all dem Prasseln und Knallen der verbrennenden Pfarrei. Von überall kam jetzt ein ohrenbetäubendes Pfeifen und Krachen, denn auch an anderen Stellen im Dorf schlugen mittlerweile Geschosse ein und detonierten.

Und von irgendwo hörten sie ein durchdringendes Gebrüll aus vielen großen Kehlen.

Hannes drehte sich um. Denkt an Frau Lot, die inständige Warnung der Mutter.

Und so sieht er die Kühe, die eben noch in Simoneits Stall auf die Melkstunde gewartet haben. Den Stall gibt es nicht mehr. Ein Geschoss hat auch hier den Dachstuhl hinweggefegt. Nur die Kühe stehen weiterhin angekettet in ihren Ständen.

Und die Kühe brennen. Lichterloh. Ihr Fleisch rinnt ihnen wie Wachs von den Rippen.

Die schweren Eisenketten um ihre Hälse glühen wie Geschmeide aus Karfunkelstein. Sie graben sich tiefer und tiefer ins Fleisch, je mehr die Kühe ziehen und zerren, um sich zu befreien.

Und obwohl sie doch weit weg sind, riecht Hannes den Geruch von verbrennendem Fleisch. Wild und ungut steigt ihm der Geruch in Mund und Rachen, steigt ihm in die Nase, steigt ihm schließlich zu Kopfe und macht, dass ihm schwarz vor Augen wird.

In hohem Schwall übergab er sich auf die hintere Sitzbank. Versuchte dabei noch, Leni nicht zu beschmutzen. Versuchte, ihr die Augen zuzuhalten, denn auch Leni machte jetzt Anstalten, sich umzudrehen.

»Mutter«, wollte Hannes rufen, »Mutter.« Hoffte, endlich aufzuwachen, denn dies konnte doch nur ein Albtraum sein. Musste.

Aber sein Mund blieb stumm. Nicht einmal ein Krächzen konnte Hannes aus der Tiefe seiner wunden Kehle hervorpressen.

Die Mutter saß weiterhin auf dem Kutschbock. Sie war als Einzige nicht gestürzt. Einen Moment glaubte Hannes, dass sie vielleicht tot war, so starr und steif wie sie dort saß.

Plötzlich musste er wieder an Frau Lot denken, und die Angst packte ihn am Hals, aber da sprach die Mutter. Mit einer neuen, durchdringenden Stimme sprach sie. Das Zittern war verschwunden und diese neue Stimme war in all dem Pfeifen, Krachen und Brüllen für die Kinder gut zu hören. »Weiterfahren, Wischniewski. Schnell.«

»Jawoll, Gnädigste«, erwiderte Wischniewski, kletterte behände auf den Bock, nahm die Zügel. Ein kurzer Zug am Zigarettchen und dann tippte Wischniewski die langen, zitternden Rücken vor ihm mit der Peitsche an. Die Pferde hatten sich zumindest etwas gefangen und zogen an, so dass der Wagen jetzt in Richtung Waldrand rumpelte.

Auf dem letzten Stück der Dorfstraße war kaum noch Beschuss. Hier standen nur noch Schuppen und der ausrangierte Traktor der Genossenschaft, auf dem Hannes und die Dorfkinder noch im Sommer herumgeklettert waren.

Als die Pferde den Waldrand vor sich sahen, fielen sie in den kräftigsten Trab, den sie aufbieten konnten. Hier war es sicherer, sicherer, sicherer klopfte der Takt ihrer Hufe dumpf auf den weichen Waldweg.

Auch die Kinder lösetn sich jetzt nach und nach aus ihrer Erstarrung.

Martha richtete ihr Kopftuch, versuchte das Blut aus der Platzwunde an ihrer Stirn mit einem Zipfel zu stillen. Max beugte sich herunter, um etwas am Grund des Wagens zu suchen. Lenis Schluchzen war verstummt und sie kuschelte sich eng an Hannes und sah aus tränennassen Augen zu ihm hoch. Unter der großen Federdecke war nach einiger Zeit ein röchelndes Schnarchen zu hören. Das Tantchen, so chien es, war nach all dem Schrecken eingeschlafen. Jetzt, wo wieder Ruhe war. Jetzt, wo die Explosionen im Dorf nach und nach in der Ferne verklangen.

Nur die Mutter blieb starr und mit geradem Rücken vorne auf dem Bock sitzen. Sie drehte sich nicht nach ihnen um. Und die Mutter sagte auch nichts mehr, als Wischniewski jetzt erneut mit leiser, heiserer Stimme zu singen begann: »Winde weh’n, Schiffe geh’n …«

Der Weg nach Marienburg war noch weit und bald schon, nach dem ersten Stück durch den Wald, würden sie auf die offene Ebene entlassen. Dort, wo nur Felder und Wiesen den Weg säumten, würde man den Leiterwagen ohne Probleme ausmachen können und vielleicht unter Beschuss nehmen.

»Gibt es denn keinen anderen Weg, Wischniewski?«, wollte die Mutter verärgert wissen.

»Doch, Gnädigste«, erwiderte Wischniewski unverbindlich. Seine Stimme kam Hannes mit einem Mal viel polnischer vor, so guttural und weich.

»Den Forstweg gibt es. Aber das will Stunden dauern.« Wischniewski wiegte den Kopf hin und her.

»Es dämmert, Gnädigste.« Er hob seine hellblauen Augen zum Himmel. Und tatsächlich, es dunkelte bereits. »Es gibt Wölfe hier.« Fast flüsterte er, denn er wollte die Kinder nicht verschrecken, aber Hannes, der alles hören und riechen konnte, seit dem Angriff auf das Dorf, verstand ganz deutlich jedes einzelne Wort.

»Unsinn, Wölfe«, fuhr die Mutter den Kutscher an. »Dann machen wir eben ein Feuer.«

»Dann erwischt uns der Russe«, erwiderte Wischniewski seelenruhig.

Die Mutter schwieg. Sie hatte dem nichts hinzuzufügen. Eine Weile zuckelten sie durch die Dämmerung, die vom Wegesrand aufzusteigen schien wie ein feiner Nebel. Die Amseln schwiegen verstockt und verfroren in den Bäumen am Wegesrand. Im Winter gab es kein letztes Lied des Tages.

Dann setzten nach und nach die Nachtgeräusche des Waldes ein. Ein Uhu strich durch die Baumwipfel und entließ sein erstes, fisteliges Geschrei in die wuchernde Dunkelheit.

Ohne dass die Mutter und Wischniewski es noch weiter abgesprochen hätten, bogen sie in den Forstweg ein.

Der schwere, gefrorene Waldboden machte den Pferden große Mühe. Jedes Mal, wenn sie mit ihren Hufen das Eis auf den Furchen und Pfützen durchstießen, schreckte Hannes zusammen ob des klirrenden, durchdringenden Geräusches.

Es war, als würden sie für alle Ewigkeit auf dem überladenen Wagen Schritt um müden Pferdeschritt durch den finsternden Wald gezogen werden müssen. Weg von den Russen und hinein in das schwarze kalte Nichts.

Immer häufiger stolperten die Pferde jetzt. Fingen sich und stolperten wieder. Leni war, trotz des Geschaukels, an Hannes geschmiegt eingeschlafen.

Hannes versuchte, sie näher an sich und unter seine Joppe zu ziehen. So war ihnen beiden ein wenig wärmer.

Dann, plötzlich, kam der Wagen zum Stehen. Hannes sah den glühenden Punkt vorne über dem Kutschbock. Wischniewski hatte sich ein neues Zigarettchen angesteckt und rauchte schweigend in der Dunkelheit.

»Die Viehchers könn’ nich mehr, Gnädigste. Die sind hin.«

Wischniewski nahm einen tiefen Zug aus der Zigarette. Wild glimmte das kleine rötliche Pünktchen in der Dunkelheit auf, die den Wagen jetzt wie eine kalte schwarze Decke eingehüllt hatte.

»Für heute jedenfalls«, brummte Wischniewski und begann unter dem Sitz nach den Haferrationen zu suchen, die er in Futtersäcken für die Pferde mitgenommen hatte. Er hievte sich von der Bank und raschelte verlockend mit den Säcken. Das trockene, rasselnde Geräusch ließ ein Nachttier aufschrecken und über den Weg huschen. Aber die Pferde rührten sich nicht und taten keinen Mucks, so todmüde waren sie und so verloren.

Langsam begann Wischniewski auszuspannen, als sich die Mutter vom Bock meldete.

»Lassen Sie angespannt, Wischniewski«, befahl sie mit scharfer Stimme. »Wir müssen sofort weiter können. Jeder Zeit.«

»Wenn der Russe kommt«, fügte sie zögernd hinzu. »Wenn der Russe kommt, is’ eh zappenduster«, antwortete Wischniewski lakonisch und fuhr gemächlich mit dem Ausspannen fort. Dann führte er Tristan und Isolde zum Wegesrand und versuchte, ihnen mit einem Büschel Stroh wieder ein kleines bisschen Mut zuzuführen. Schließlich drehten die beiden Tiere ihre hängenden Hälse und begannen, nach dem Hafersack zu schnuppern. Bald konnte Hannes das beruhigende Mahlen der großen Kiefer in der Dunkelheit hören.

»Ich will in mein Bett«, jammerte Leni. Durch den plötzlichen Halt war sie aufgewacht und machte jetzt Anstalten, vom Wagen herunterzuklettern.

»Ich will nachhause«, schluchzte sie. »Hier ist es viel zu dunkel.«

Wischniewski streifte Tristan und Isolde die Riemen der Futterbeutel über das Genick, strich ein Zündholz an und wendete sich Richtung Leni.

Diese hatte bereits ein Beinchen über die Wand des Leiterwagens geschoben.

»Hier jeblieben, Marjellchen«, sagte Wischniewski und schob sie sanft zurück auf den Sitz zu Hannes. Das Licht des Hölzchens flackerte kurz über ihrer aller Gesichter, wie in einem Traum.

Martha, mit der hässlichen Platzwunde an der Stirn, starrte konzentriert auf einen weit entfernten Punkt, den nur sie sehen kankonnten. Hannes wusste, dass sie überlegte, was zu tun war, dass sie die Chancen abwägte, die ihnen noch blieben. Max saß mit zusammengekniffenen Augen neben ihr, und man sah seiner finsteren Stirne an, dass er überlegte, wem er am besten die Schuld an ihrer misslichen Lage geben konnte. Das Tantchen blieb unter der Decke verborgen, und auch jetzt noch ist war leises Altfrauenschnarchen deutlich zu hören.

Nur die Mutter saß weiter stockstarr auf dem Bock. Dann, im erlöschenden Licht des Hölzchens, drehte sie sich plötzlich zu ihnen um.

»Nun hört mal gut zu, Kinder. Jetzt geht’s unter die Decke zum Tantchen. Nur so bleibt ihr warm, denn ein Feuer können wir nicht machen. Wischniewski und ich, wir werden wachbleiben und hier vorne auf dem Kutschbock auf euch aufpassen. Ihr braucht also keinerlei Angst zu haben.«

Keinerlei, dachte Hannes. Von all der vielen Angst, die man haben könnte, keinerlei.

Es knackte im stummen Wald. Die starrgefroren Herbstblätter zerbarsten unter dem leisen Tritt eines Tieres.

Wölfe, dachte Hannes, Wölfe. Wölfe. Wölfe.

Wie aus dem Nichts tauchte vor seinen Augen das Glasmosaik der Eingangstür vom Glasenower Haus auf. Die Wolfsmutter. Die beiden kleinen Jungen an ihren Zitzen. Er merkte, wie erneut Übelkeit in ihm aufstieg. Er wollte sich nicht noch einmal übergeben müssen. Fest umklammerten seine Hände das Brett der Sitzbank.

»Keinerlei Angst. Habt ihr das alle verstanden?« Die Mutter hatte gesagt, was sie zu sagen hatte. Einen Moment war pure Stille. Nur die Nacht selbst knisterte im verfrorenen Nadelwald.

»Ich muss mal auf den Ort«, sagte Leni in den schweigenden Wald hinein. Hannes sah ganz genau, wie die Mutter auf dem Bock zusammenzuckte.

»Ich geh mit dir«, sagte Martha, die sich bereits im Dunkeln an den Decken und am Stroh zu schaffen gemacht hatte, um ihnen allen ein möglichst komfortables Lager zu bereiten.

»Nein«, sagte die Mutter. »Wischniewski wird gehen«. Sie griff hinter sich ins Stroh.

»Herr Wischniewski«, hörte Hannes sie sagen. »Herr Wischniewski, nehmen Sie doch bitte die Flinte mit.«

Die Flinte. Die Flinte durfte doch niemand außer dem Vater anfassen. In seinem Kabinett war sie in der Glasvitrine eingeschlossen. Wenn der Vater in Kiel war, hatte er sich mit Max manchmal in das Kabinett geschlichen, um die Flinte hinter dem Glase zu betrachten.

Was sie damit erschießen wollten, hatten Max und er sich vorgestellt … und in letzter Zeit auch immer mehr, wen. Und jetzt war dieselbe Flinte hier bei ihnen auf dem Wagen.

Und Wischniewski, das wusste Hannes, Wischniewski, der konnte schießen. Einmal hatte er Hannes mit auf die Hasenjagd genommen und auf dem Rückweg hatten sie zusammen einen langen Ast nach Hause getragen, an dem fast ein Dutzend ausgeweideter Hasen an Lederbändern zwischen ihnen baumelten.

Ja, Wischniewski konnte schießen. Vielleicht auch Wölfe. Auch wenn sie damals nicht mit Vaters Flinte, sondern mit Wischniewskis eigenem Schrotgewehr unterwegs gewesen waren. Widerwillig tritt die große Angst in Hannes Bauch ein paar Trippelschrittchen zurück.

Wischniewski hob Leni vom Leiterwagen. »Warte hier Marjellchen.«

Aus seinem Versteck unter dem Kutschbock zauberte er eine kleine Laterne hervor. Sein Sohn Mirek, ein hochgewachsener, schlanker Fischereilehrling, hatte die zierliche Öllampe irgendwann von seinem Kutter mitgebracht, denn es kam die Zeit, in der die Fischerboote den kleinen Hafen in der Bucht bei Zopot nicht mehr verlassen konnten. Wegen der U-Boot-Blockade.

Vom ersten Tag der Blockade an war der lange Mirek zusehens trauriger und kleiner geworden. Landtag für Landtag schlich er wie ein Gespenst auf dem Gut herum. Es war nämlich so, dass Mirek die See über alles liebte und es geradezu hasste, festen Boden unter den Füßen zu haben. Und er liebte sein Schiff, die »Jaskolka«, die Schwalbe, auf dem ihm während seiner Ausbildung nur Gutes widerfahren war und wo er seinen Platz sah im Leben.

Die kleine Laterne hatte er als Pfand ausgeborgt, als er das letzte Mal von Bord ging. Und Wischniewskis Miroslav hatte fest vor, sie, wenn die besseren Zeiten wiederkehrten, auf die »Jaskolka« und in seine kleine Kajüte zurückzubringen.

Eines bösen Morgens allerdings hatten die Deutschen Mirek mit einem Zug mitten ins Reich gefahren, wo er, fern von See und Fisch, für sie arbeiten sollte.

Deswegen verwahrte Wischniewski die Lampe solange für seinen einzigen Sohn.

Hannes stellte sich gerne vor, wie sich die »Jaskolka« unterdessen in Zopot ausruhte, zusammen mit all den anderen Schiffen der Fischereiflotte und wie die Wimpel und die dünnen Drahtseile an den Masten im Wind knatterten und klackerten, während sich die rundlichen Kutter sanft auf dem Wasser wiegten.

Aber hier im dunklen Wald war die »Jaskolka« weit weg. Fast war es, als könne es etwas so Lichtes und Schönes wie das Meer gar nicht mehr geben.

Wischniewski entzündete die Laterne. Ihr kleines goldenes Licht würde die Russen nicht anlocken können in diesem Finsterwald. Aber es war ein tröstliches Licht, was da auf ihren Wagen fiel und auf die dampfenden Rücken der Pferde.

Wischniewski nahm Leni in seine Arme und trug sie ein paar Schritte seitwärts der Pferde an den Wegesrand.

Leni klammerte sich an seinen Hals. Wollte sich nicht auf den Boden setzen lassen.

»Marjellchen, du wolltest doch pullern«, beschwichtigte Wischniewski sie während er versuchte, Leni von zahlreichen Schichten von Unterkleidung zu befreien. Schließlich hielt er sie mit dem bloßen kleinen Hintern über den eisigen Waldboden. Leni quiekte.

»Nu’ mach schon, mach ein warmes Bächlein, Marjellchen. Dann kannst du dich auch gleich zur Frau Tante kuscheln. Mach schon, Marjellchen.«

»Aber du machst die Augen zu, Wischniewski, sonst sag ich’s der Mama«, krähte Leni.

Hannes musste unwillkürlich lächeln, als er den Kommandoton der kleinen Schwester hörte, kannte er ihn doch zu gut aus den vertrauten Zeiten, die ja erst seit heute Mittag hinter ihnen lagen. Hannes kam es vor wie eine halbe Ewigkeit.

Gerade als er von seinem Sitz rutschen wollte, um auch unter die Decke zum Tantchen zu schlüpfen, sah er plötzlich ein schwaches gelbliches Funkeln im Dickicht. Etwas rührte sich im Gebüsch, nicht weit von der Stelle entfernt, wo Leni jetzt, von Wischniewski gehalten, leise und ausgiebig ins Gras pischerte.

Das Rascheln im Gebüsch wurde lauter, energischer, so dass Hannes etwas sagen wollte, sagen musste, um die Schwester, um Wischniewski zu warnen. Auch die Pferde waren inzwischen unruhig geworden, obwohl die Futtersäcke vor ihren Nüstern ihnen bis jetzt jede Witterung erschwert hatten. Tristan wieherte einmal kräftig auf, durch Hafer und Sack hindurch.

Wolf!, schrie es in Hannes, Wolf! Aber seine Kehle, seine Stimmbänder, der gesamte Lautapparat reagierte nicht auf seine verzweifelten Befehle, und sein Mund blieb stumm und trocken, während das Etwas sich langsam und geduckt durch das Dickicht dem Wegesrand näherte. Verzweifelt begann Hannes, mit den Fäusten auf die Sitzbank zu trommeln. Aber da war es schon so weit.

Mit einem Satz war das Ungeheuer auf dem Weg und sprang an Isolde hoch mit dem Ziel, seine Zähne in ihren mageren Hals zu graben und das Pferd zu Boden zu zerren.

Aber Isolde hatte die Situation schlagartig verstanden. Ihre urältesten Reflexe kamen zum Einsatz. Mit einem verzweifelten Satz nach vorn schaffte sie es, den Wolf abzuschütteln, so dass dieser haltlos an ihrer Flanke herabglitt und dann direkt hinter ihr auf dem Boden zu liegen kam. Blitzschnell hatte er sich wieder aufgerappelt. So kam es, dass Isolde, die jetzt kräftig mit den Hinterbeinen ausschlug, den Wolf direkt am Kopf traf und ihm die Schädeldecke zertrümmerte.

Unter einem letzten Aufjaulen fiel der Wolf sterbend zurück auf die Erde. Einen Moment lang herrschte Stille. Kurz fragte sich Hannes, wo dieses Etwas wohl hin verschwunden sein mochte, was eben noch den Wolf angetrieben hatte, mit Konzentration und Muskelspiel die quasi ahnungslose Isolde zu überfallen.

War es die Seele gewesen, von der Hochwürden in der Kirche erzählte? Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund?