19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Malu Dreyer hört zu. Malu Dreyer lacht. Malu Dreyer greift durch. Und Malu Dreyer zeigt: Chronische Krankheit und kraftvolles Regieren schließen sich nicht aus. Die Sozialdemokratin ist eine ungewöhnliche Politikerin: Lehrertochter aus CDU-Haushalt, Staatsanwältin, Bürgermeisterin, seit 2013 Ministerpräsidentin und eine der einflussreichsten Frauen Deutschlands. Vor 20 Jahren erfährt sie, dass sie an Multipler Sklerose erkrankt ist. Doch die leidenschaftliche Sportlerin kämpft für ihre Ziele, die Bürger, ihre Heimat Rheinland-Pfalz. Dabei versöhnt sie Inklusion und Spitzenleistung, gute Arbeit und erfolgreiche Wirtschaft - und repräsentiert einen neuen Typus glaubwürdiger Politiker. Denn sie weiß: Die Zeiten der Machtspielchen und Eitelkeiten sind vorbei.In ihrem Buch verknüpft Malu Dreyer ihre Biografie mit ihren Vorstellungen einer neuen Politik. Offen, mutig und glaubwürdig - so geht moderne Politik!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 362

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Über dieses Buch

Malu Dreyer ist Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und eine der einflussreichsten Frauen Deutschlands. Sie bezeichnet sich als soziale Optimistin. Malu Dreyer ist fest davon überzeugt, dass die Welt eine bessere werden kann, wenn wir nicht gegen- sondern miteinander für Veränderung kämpfen. Sie plädiert für mehr Mut, Toleranz und Aufrichtigkeit und eine Abkehr von überkommenen Ritualen. In diesem Buch macht sie ihre Ideen zu zentralen Fragen der Politik deutlich und zeigt anhand ihrer Biografie, wie sie zu ihrer Haltung gekommen ist. Malu Dreyers Botschaft ist so authentisch wie klar: Nur wenn wir endlich begreifen, dass die Zeiten für eitle Machtspielchen vorbei sind, und wir Herausforderungen gemeinsam angehen, hat unser Land eine Zukunft. Malu Dreyer hat das Buch gemeinsam mit dem Berliner Journalisten Hajo Schumacher geschrieben.

Über die Autoren

Malu Dreyer, 1961 in Neustadt an der Wein- straße geboren, will erst Ärztin werden, dann Lehrerin und studiert schließlich Jura. Ihr Thema ist Gerechtigkeit. 1994 erfährt sie, dass sie an Multipler Sklerose leidet, eine Nervenkrankheit, die sie zeitweise den Rollstuhl nutzen lässt. Malu Dreyer arbeitet als Staatsanwältin, Bürgermeisterin und Sozialdezernentin, bis der damalige Ministerpräsident Kurt Beck sie zur Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie beruft. 2013 beerbt sie Beck und baut ein Jahr später die Regierung um. Sie will Rheinland- Pfalz weiter modernisieren: sozial gerecht, wirtschaftlich erfolgreich und solidarisch.

Malu Dreyer hat das Buch zusammen mit Hajo Schumacher geschrieben. Schumacher, 51, ist Journalist, TV-Moderator und Autor. Von 1990 bis 2000 arbeitete er beim Spiegel, von 2000 bis 2002 war er Chefredakteur von Max. Zuletzt erschien sein Bestseller Restlaufzeit bei Eichborn.

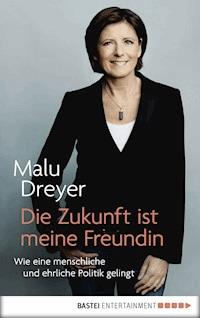

Malu Dreyer

MIT HAJO SCHUMACHER

Die Zukunft istmeine Freundin

Wie eine menschlicheund ehrliche Politik gelingt

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Copyright © 2015 by Malu Dreyer und Quadriga Verlag, Berlin, in der Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat: Ramona Jäger

Textredaktion und Recherche: Carla Mönig, Berlin

Fact Checking/Verifikation: Dr. Sabine Giehle, Mainz; Dr. Matthias Auer, Bodman-Ludwigshafen

Gesamtgestaltung: fuxbux, Berlin

E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

ISBN 978-3-7325-1378-9

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für Klaus, Nils, Marie und MalteUNDKatharina, Matthias und Elisabeth

Anmerkung zur geschlechtsneutralen Sprache

Ich bin eine bekennende Feministin, aber keineswegs besessen. Ich lege großen Wert darauf, eine höfliche Feministin zu sein, die ihre Weltsicht nicht bei jeder Gelegenheit und um jeden Preis durchsetzen muss. Unbestritten ist aber, dass Sprache Machtverhältnisse zementiert. Seit Jahrzehnten befindet sich Deutschland in einem Kulturkampf um eine geschlechtsneutrale, also diskriminierungsfreie Sprache. Es ist wohl nicht zu viel verlangt, dass wir von »Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen« sprechen. Als Mitarbeiterin im Landtag hatte ich einst ein Gutachten zur geschlechtsneutralen Sprache anzufertigen. Früher habe ich das große »I« verwendet, also »ArbeitnehmerInnen« geschrieben. Andererseits ist es für den Lesefluss manchmal hinderlich, wenn bei jeder Gelegenheit die weibliche oder männliche Form hinzugefügt wird. Um der Lesbarkeit willen gibt es in diesem Text daher Ausnahmen, es sei denn, es steht eine geschlechterneutrale Formulierung zur Verfügung wie etwa »Studierende« – für mich ein Musterbeispiel für einen guten Kompromiss, der Kulturkämpfe beendet und höfliche Feministinnen zufriedenstellt.

INHALT

VORWORT

Warum ich eine soziale Optimistin bin

HALTUNG

Am Anfang steht Gerechtigkeit

GUTE ARBEIT

Würde, Respekt und fairer Lohn

GESUNDHEIT

Was unser Wohl wert ist

WIRTSCHAFT

Zwischen Familienbetrieb und Industrie 4.0

INKLUSION

Die Queen rennt auch nicht

EINWANDERUNG

Wie Integration gelingen kann

GLEICHSTELLUNG

Höflicher Feminismus

BILDUNG

Lernen für alle und von Anfang an

STADT & LAND

Zwischen Neustadt und New York

DIGITALES

Daten nützen, Daten schützen

ALTER

70 ist das neue 50

PFLEGE

Menschenwürde oder Minutentakt

ENGAGEMENT

Von Bürgermut und Bürgerwut

LEBENSQUALITÄT

Mit Gelassenheit durchs Leben

Dank

Bildteil

Literatur

Bildnachweis

Register

VORWORT:Warum ich eine soziale Optimistin bin

In meiner Jugend galt Bob Dylan als Hippie und Radikaler; später spielte er vor dem Papst. Die Zeiten ändern sich. Auch wir haben großartige Chancen, unsere Zukunft neu zu gestalten – wenn wir Politik nicht nur als Reparaturbetrieb und Ritualbühne begreifen.

Meine jungen Mitarbeiter staunten, als sie meinen Mann Klaus und mich im Gedränge entdeckten. »Was machen Sie denn hier?« Ich staunte zurück. »Und was macht ihr hier?«

Ein Konzert von Bob Dylan ist ein generationenübergreifendes Ereignis. Ganz Rheinland-Pfalz schien sich an diesem Juni-Samstag auf den Weg in den Volkspark nach Mainz gemacht zu haben. Die Leute saßen sogar in den Bäumen, um besser sehen zu können.

Der Mann mit der brüchigen Stimme fasziniert Menschen jeden Alters, vom Azubi bis zur Ministerpräsidentin. Bob Dylans große Botschaft von Frieden und Freiheit ist in knappe Zeilen gepackt, die mich immer wieder berühren. Aber Bob Dylan bedeutet noch mehr: Er steht für Mut zum Aufbruch, für die ewige Hoffnung auf ein besseres Morgen, für die Faszination dessen, was da kommt.

Bob Dylan hat mich mein Leben lang begleitet, als orgelspielende Teenagerin in Neustadt, als neugierige Austauschschülerin in den USA, als kritische Studentin in Mainz, als Staatsanwältin und Ministerin. Immer galt: Die Zeiten ändern sich, aber das ist kein Grund zur Angst. Die Zukunft ist nicht Feindin, sondern Freundin – solange wir offen und selbstbewusst, aufmerksam und respektvoll auf sie zugehen.

Ich bin eine soziale Optimistin. Das heißt: Ich glaube an den gesellschaftlichen Fortschritt. Ich glaube an die Kraft der Menschen, für sich und andere ein besseres Leben zu erkämpfen. Und ich werde nicht müde, für die Abkehr von überkommenen politischen Ritualen zu werben. Die Bürger wollen kein politisches Konflikttheater, das sich selbst nicht ernst nimmt. Nein, die Menschen wollen nachvollziehbare Lösungen für ihre konkrete Lebenssituation.

Selbstkritisch stelle ich fest: Politik reagiert oft zu spät. Muss erst eine Finanzkrise die Welt erschüttern, bevor wir die entfesselten Kapitalmärkte mit Regeln zu zähmen versuchen? Wie viele Jugendliche ohne Schulabschluss braucht das Land, bis überall eine zeitgemäße Bildungspolitik verwirklicht wird? Warum dauert es so lange, bis Arbeit menschenwürdig bezahlt wird, bis Gleichstellung endlich Realität ist?

Ich bin als Regierungschefin von Rheinland-Pfalz angetreten, um zu zeigen, dass Politik mehr ist als ein Reparaturbetrieb. Natürlich müssen wir Fehlentwicklungen korrigieren. Aber wir müssen auch nach vorn schauen und neue Ideen entwickeln für die nächsten gewaltigen Aufgaben: Wie machen wir Arbeitnehmer und Unternehmer fit für die digitale Zukunft? Wie gehen wir mit dem demografischen Wandel um? Wie halten wir unsere bunte Gesellschaft mit ihren unzähligen Lebensentwürfen zusammen?

Angesichts dieser spannenden Fragen grenzt es an Zukunftsverweigerung, wenn Politik sich in den ideologischen Schützengräben des vergangenen Jahrhunderts einrichtet. »Die Zeiten ändern sich«, singt Bob Dylan, und er ist selbst der beste Beweis dafür.

Vor über 50 Jahren war er beim Civil Rights March dabei, als Martin Luther King seine historische Rede »I have a dream« hielt. Der Sänger lieferte mit »Blowin in the Wind« die Hymne für das gesellschaftliche Durchlüften, für den Ausbruch aus veraltetem Denken und Handeln.

Der Bob Dylan, den die Generation meiner Eltern als »Hippie« verdammte, brachte einen frischen Stil, ein neues Denken. Heute wird er als Geheimtipp für den Literaturnobelpreis gehandelt. 1997 spielte er für Papst Johannes Paul II. in Bologna, auch wenn das seinem Nachfolger Josef Ratzinger damals nicht gefallen hat. Das Bewahren von Traditionen ist eine gute Sache. Aber blinder Konservativismus hemmt jeden Fortschritt. Die Zeiten ändern sich.

Ich entdeckte Bob Dylan, als Willy Brandt Bundeskanzler war. Brandt hatte ein wenig vom Dylan’schen Geist in die Politik getragen. Er hatte sich aus einer Kindheit, die er selbst als »unbehaust« und »chaotisch« beschrieb, nach oben gekämpft. Er hatte im Widerstand gegen die Nazis gekämpft. Er war in Warschau auf die Knie gefallen. Brandt wollte mehr Demokratie wagen und breitete die Arme nach Osteuropa aus. Brandt war ein Zukunftspolitiker, der großen Anteil am späteren Mauerfall hatte.

In meinem Elternhaus hatte Willy Brandt nicht viele Freunde. Mein Vater war Kreisverbandsvorsitzender der CDU; bei uns zu Hause verkehrten viele konservative Lokalpolitiker, von denen sich einige als Hüter von Anstand und Moral verstanden. Am Tag, als Brandt als Bundeskanzler zurücktrat, waren sie vor lauter Triumphgefühl und Häme kaum wiederzuerkennen.

Als 13-Jährige teilte ich artig die politischen Ansichten meines Vaters, der Berufsschullehrer war. In kindlicher Solidarität hatte ich häufiger mal CDU-Flugblätter in die Briefkästen der Nachbarschaft gestopft. Umso erschrockener war ich über die unverhohlene Härte gegenüber Brandt, der ohnehin am Boden lag. Das war nicht fair. Wie konnte man christliche Werte reklamieren, sittliche Moral und Tugend, wenn der Umgang mit Menschen gleichzeitig so verächtlich war, selbst wenn es sich um einen politischen Gegner handelte? Seither weiß ich: Respekt erkennt man nicht nur am Umgang mit Freunden, sondern vor allem am Umgang mit Feinden.

Dieser Hass, diese Wut, das unversöhnliche Beharren passt bis heute nicht in mein Weltbild. Um unsere Zukunft menschenwürdig zu gestalten, brauchen wir Energie, Mut, Toleranz und vor allem: Aufrichtigkeit. Ich weiß, dass diese Welt eine bessere werden kann, wenn wir nicht gegen-, sondern miteinander für Veränderung kämpfen.

Ich möchte alle Menschen mitnehmen, die wie ich an Fairness und Gerechtigkeit glauben. Ich bin fest überzeugt, dass Bildung der zentrale Schlüssel zu einer modernen Teilhabe-Gesellschaft ist. Ich bin stolz darauf, dass Rheinland-Pfalz ein vorbildliches und durchgehend gebührenfreies Bildungssystem bietet. Ich bin stolz auf eine gesunde Mischung aus Industrie, Mittelstand und Start-ups. Ich kämpfe für die Gleichstellung von Mann und Frau, gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung, für die Inklusion von Minderheiten, für eine gerechte Gesellschaft.

Mit diesem Buch lege ich dar, wie wir in Zukunft unsere Gesellschaft sozial gerecht, wirtschaftlich erfolgreich und nachhaltig gestalten können. Ich erläutere meine Positionen zu Themen wie Arbeit und Wirtschaft, Digitalisierung und Demografie, Gesundheit und Pflege, Inklusion und Einwanderung, Gleichstellung und Bildung – und beschreibe, was zu tun ist, damit die Zukunft unsere Freundin bleibt. Das Buch ist weder Partei- noch Wahlprogramm, es hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich möchte damit meine Ideen zu zentralen Fragen der Politik deutlich machen und anhand meiner Biografie und meiner persönlichen wie politischen Erfahrung zeigen, wie ich zu meiner Haltung gekommen bin.

Was all die genannten Politikfelder benötigen, ist ein neuer Stil, Probleme zu erkennen, zu benennen und fair zu lösen – offen, pragmatisch, aber ohne den Furor der Glaubenskrieger. Der Respekt vor den Bürgern gebietet es, nicht jedes Thema in einen Kulturkampf münden zu lassen. Wollen wir wirklich über Begriffe zanken, darüber, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist oder nicht? Müssen wir noch über die Gleichstellung von Mann und Frau diskutieren? Ist menschenwürdige Bezahlung von Arbeit nicht eine Selbstverständlichkeit?

Ich bin fest überzeugt, dass wir die besten Ergebnisse mit einem ehrlichen, kooperativen und dialogischen Stil erzielen. Wenn die Positionen geklärt sind, wenn Hohn, Hintergedanken oder versteckte Aggressionen unterbleiben, wenn sich erwachsene Menschen einig sind, dass Politik keine Religion ist, sondern Mittel, um unser aller Leben zu verbessern, dann können wir die Bürger auch wieder für unsere Arbeit begeistern.

In einem Interview wurde ich mal gefragt, woher meine unerschütterliche Zuversicht stamme. Ich musste nicht lange überlegen. Aus der Geborgenheit meiner Familie heraus habe ich einen immensen Freiheitsdrang entwickelt. Ich wollte früh die Welt kennenlernen, Dinge ausprobieren, Grenzen testen. Angst habe ich bis heute nur selten gespürt.

Ich kann mich noch an den Abschied am Flughafen erinnern, als ich mit 16 für ein ganzes, langes Jahr als Austauschschülerin nach Kalifornien aufbrach. Heute ist so ein Aufenthalt fast selbstverständlich, das war damals nicht so. Meine Oma und meine Mutter schluchzten, mein Vater riss sich zusammen. Die Gangway war offen. Ich begab mich ein letztes Mal in meinen Abschiedsschmerz.

Dann habe ich mich umgedreht und bin losgegangen, nicht ohne, sondern mit meiner Familie, im Herzen. Das Abenteuer konnte beginnen. Ich wusste, dass es gut ausgehen würde. Und so ist es bis heute geblieben. Die Aussicht auf Neues gibt mir Kraft. Ich weiß: Die Zukunft ist meine Freundin.

HALTUNG:Am Anfang steht Gerechtigkeit

Die moderne Gesellschaft braucht den ständigen Ausgleich: zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwischen Kindern und Eltern, zwischen Staat und Bürgern. Es geht dabei nicht um Sieg oder Niederlage, sondern um faire Kompromisse, die aus Respekt erwachsen und Vertrauen schaffen.

Ich bin überzeugte Sozialdemokratin. Aber aufgewachsen bin ich in einem CDU-Haushalt. Meine Kindheit habe ich als ausgesprochen glücklich und behütet in Erinnerung. Unsere Familie war eine gutbürgerliche, was damals bedeutete: Schule bis zum Abitur, Instrument lernen, Samstagabend gemeinsames Fernsehen mit Schnittchen, sonntags Kirchgang, Mitglied in allerlei Vereinen und: Der Vater ist das Familienoberhaupt.

Mein Vater war kein Tyrann, aber ein Patriarch, wenn auch ein moderner. Er unterstützte meine Mutter, als sie sich auf dem zweiten Bildungsweg von der Verkäuferin zur Erzieherin fortbilden ließ, und auch, als sie den Führerschein machte. Das war ungewöhnlich. Denn Frauen, die dazuverdienten, signalisierten bei den meisten Familien oft eine Notlage: Der Mann brachte wohl zu wenig Geld nach Hause. Damals sollten Frauen vor allem Mutter und Hausfrau sein und an der Seite ihres Mannes glänzen.

Ich wollte unbedingt studieren und entschied mich im zweiten Anlauf für Jura. Meinen Berufsweg suchte ich mir selbst aus. Was heutzutage selbstverständlich klingt, war damals ungewöhnlich. Vielen Mädchen aus meiner Klasse war ein solch liberaler Vater nicht vergönnt. Bei manchen hieß es: »Warum willst du Abi machen und studieren? Du heiratest doch sowieso.« Junge Frauen wurden dazu erzogen, sich einen aussichtsreichen Mitarbeiter der lokalen Sparkasse zu angeln oder einen Beamten-Anwärter. Diese arrangierten Ehen scheinen aus einer anderen Welt zu stammen, kamen aber in den Sechziger- und Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts häufig vor. Gehorsam war Pflicht, für Töchter erst recht.

Mein Vater hatte mir von einer Laufbahn als Politikerin abgeraten; er hätte mich lieber als Arbeitsrichterin gesehen. Tatsächlich hatte ich den Ausgleich zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern schon während meines Studiums als spannendes Thema identifiziert, das meinem Gerechtigkeitssinn entgegenkam. An der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft und Recht verhandeln, nach Kompromissen fahnden, Grenzen ausloten – das erschien mir hochinteressant. Ich habe nie den Streit, aber die Auseinandersetzung und vor allem nach einer Lösung gesucht. Das Auswahlverfahren hatte ich gewonnen, aber dann habe ich mich anders entschieden, für die Politik. Mein Vater war dennoch stolz auf mich, auch wenn er fand, dass ich in der falschen Partei sei.

Ich gestehe: Fügsamkeit gehört bis heute nicht zu meinen auffälligsten Eigenschaften. Ich war kein aufsässiges Kind, aber wahrscheinlich ziemlich lästig mit meinem ewigen »Warum?«. Warum, so fragte ich zum Beispiel, durfte mein Vater immer über die Familie bestimmen? Schon als Mädchen stellte ich die Machtfrage, zu Hause, in der Schule, bei den Pfadfindern. Warum durfte jemand entscheiden, was andere zu tun hatten? Wie war diese Macht legitimiert? Und was geschah, wenn jemand seine Macht missbrauchte?

Ich erinnere mich gut an einen Herbsttag in der Familie Dreyer, als mein Bruder mit Noten aus der Schule kam, die einem Pädagogen-Haushalt nicht zur Zierde gereichten. Mein Vater, der strenge Berufsschullehrer, drohte meinem Bruder: Wenn die Noten bis zum Jahresende nicht besser würden, dann bliebe zu Weihnachten die elektrische Eisenbahn im Keller. Diese Eisenbahn, natürlich von Märklin, war Mittelpunkt eines wichtigen Rituals bei uns zu Hause.

An den Weihnachtstagen, und nur dann, wurde die Eisenbahn feierlich aus dem Keller geholt und von Vater und Sohn gemeinsam aufgebaut. Mein Bruder freute sich das ganze Jahr über auf das vertraute Bauen und Basteln, auf den Moment, wenn Vater und Sohn voller Stolz beobachteten, wie die Lichter der Lok tatsächlich zu leuchten beginnen und der Zug sich leise ruckelnd in Bewegung setzt. Hätte er die Wahl zwischen Geschenken und dem Aufbau der Eisenbahn gehabt – mein Bruder hätte sich gegen alle Geschenke entschieden.

Nun geschah es, dass sich die Noten meines Bruders bis Weihnachten nicht signifikant verbesserten. Der väterliche Bahnstreik hing in der Luft. Aber keiner von uns glaubte, dass mein Vater diese Drohung wirklich wahrmachen würde. Bis zum letzten Moment würde er meinen Bruder zappeln lassen, doch am Ende würde die Güte siegen. Es war schließlich das Fest der Liebe. Aber mein Vater blieb dabei: keine Eisenbahn. Strafe musste sein. Konsequenz war bei ihm eine nicht verhandelbare Säule der Erziehung.

Mein Bruder war nicht nur traurig, sondern zutiefst verletzt. Er hatte keine Chance, diesem Dilemma aus eigener Kraft zu entrinnen. Er war der patriarchalischen Macht ausgeliefert. Es schmerzt mich bis heute, wenn ich mich an diese durch und durch verfahrene Situation erinnere. Mein Vater hatte eine Entscheidung getroffen, an der er unbeirrt, man könnte auch sagen: stur, festhielt, festhalten musste, weil er fürchtete, seine Glaubwürdigkeit zu verlieren.

Ein Patriarch kann von einer einmal getroffenen Entscheidung nicht abrücken. Ein Kompromiss gilt als Eingeständnis von Schwäche. Mein Bruder dagegen war einfach nur sprachlos. Meine Mutter versuchte zu schlichten, und ich war erschüttert, traurig, ja wütend.

Die Geschichte ist zwar eine Kleinigkeit, aber sie hat mir früh und eindringlich vor Augen geführt, wie vielfältig und zwiespältig Macht sein kann. Immer, auch bei vermeintlichen Kleinigkeiten, stellt sich die Frage: Wofür gebrauche ich Macht? Welche Wirkung hat sie? Nutzt die Macht einem Ziel, oder übe ich sie aus, nur um zu zeigen, wie mächtig ich bin?

Ich mache meinem Vater überhaupt keinen Vorwurf, denn er füllte eine undankbare Rolle aus, die damals jedes Familienoberhaupt innehatte: Der Ernährer und Beschützer stand unangefochten an der Spitze einer Machtpyramide. Mangels Geduld oder Argumenten wurde diese Position in vielen Haushalten oft genug mit körperlicher Gewalt untermauert. In manchen Familien wurde nie geschlagen, in anderen ständig. Das Züchtigungsrecht des Ehemanns gegenüber seiner Frau wurde immerhin 1928 ganz abgeschafft, aber Schläge für die Kinder sind erst seit dem Jahr 2000 ausdrücklich verboten. Ich erinnere mich noch an meine ersten Grundschuljahre, als der Lehrer den Kindern mit dem Lineal öfter mal auf die Finger schlug. Die Eltern protestierten selten. Ein Klaps oder ein Schlag waren damals noch akzeptiert.

Macht und Gewalt hängen eng zusammen. Wer seine Macht gewaltsam durchsetzen muss, ist meistens nicht durch eine Mehrheit dazu ermächtigt. In einer modernen demokratischen Gesellschaft ist Gewalt geächtet. Aber Macht muss sein. Macht gehört zu meinem Beruf. Ich muss Dinge durchsetzen, manchmal auch gegen den Willen anderer. Wer Macht hat, macht sich nicht nur beliebt; aber gerade in der Politik können und müssen Mächtige um Verständnis und Mehrheiten werben.

Seit meiner Kindheit weiß ich, dass es sehr unterschiedliche Arten von Macht und Stile von Machtausübung gibt. Macht ist wie ein Messer. Es lassen sich kunstvolle Schnitzarbeiten damit schaffen, notwendige Reparaturen erledigen, Überflüssiges abtrennen oder brutale Verletzungen verursachen.

In der Geschichte der Menschheit galt fast immer das Recht des Stärkeren. Macht hatte, wer sie sich nahm. In der Steinzeit fielen die stärkeren Horden über schwächere her, später schufen große Heere Weltreiche, Gewaltherrscher sicherten ihre Krone. Bis heute gilt in vielen Teilen der Welt das Faustrecht, ganz gleich, ob es ökonomisch, physisch, psychisch, mithilfe von Militär, Geheimpolizei oder Religion ausgeübt wird.

Einen der perversesten Auswüchse des Machtmissbrauchs haben wir in Deutschland erlebt. Die Erfahrungen der Nazi-Zeit verpflichten uns in besonderem Maße zu Aufmerksamkeit im Umgang mit Macht und Gewalt. Demokratische Macht braucht Verständnis, vor allem aber Vertrauen, dass der Inhaber der Macht behutsam damit umgeht, dass Debatten möglich sind, Kompromisse willkommen, dass jede Stimme zählt, auch wenn am Ende nicht jedes Interesse vollständig bedient werden kann.

Wo Macht ist, muss zugleich das Streben nach Gerechtigkeit herrschen. Ich bin überzeugt: Solange ein Kompromiss offen, respektvoll und fair zustande gekommen ist, solange Chancen und Lasten gerecht verteilt sind, gehen die Bürger mit, nicht aus Gehorsam, sondern aus Überzeugung, auch wenn sie vielleicht nicht all ihre Interessen durchgesetzt haben.

Erhalt und Ausbau der Gerechtigkeit ist Kern demokratischer Politik; die Mittel dazu sind sowohl Chancengleichheit und Teilhabe als auch Respekt. Dabei ist Gerechtigkeit keine milde Gabe, schon gar keine Bevorzugung. Wer Gerechtigkeit fordert, nimmt vielmehr die individuellen Fähigkeiten und Interessen der Menschen ernst und setzt gleichzeitig ihre Bereitschaft voraus, sich anzustrengen und mitzumachen.

Gerechtigkeit ist für mich eine Haltung, die in allen Bereichen unseres Zusammenlebens gefragt, aber oft komplex geschichtet ist. Gerechtigkeit hat beim Zugang zu Bildung ebenso zu gelten wie bei der Besteuerung, zwischen den Generationen genauso wie zwischen Mann und Frau. Auch der Schutz geistigen Eigentums ist, wie der Zugang zu schnellem Internet, ein Gerechtigkeitsthema.

Wie schaffen wir Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderung, für Migranten, für griechische Rentner? Wie kann Gerechtigkeit zwischen Provinz und Metropole, zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, zwischen Regionen und EU-Staaten, zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern aussehen?

Gerechtigkeit hat zahllose Dimensionen, ob beim Kampf gegen Kartelle oder beim Starkmachen von jungen Menschen, die in sozialen Randlagen aufwachsen. Gerechtigkeit wird nie für alle Menschen dauerhaft erreicht sein, sie ist vielmehr eine unablässige Aufgabe, verbunden mit dem ständigen Streben, sich dem Ideal wenigstens anzunähern. Das Ringen um Gerechtigkeit erwächst aus dem Respekt vor Menschen und führt zu wachsendem Vertrauen untereinander.

Wobei Gerechtigkeit nicht zu verwechseln ist mit Gleichheit. Eines der historischen Missverständnisse aller linken Regimes war der Versuch, absolut gleiche Lebensbedingungen herzustellen – gleiche Wohnung, gleiches Auto, gleiche Kleidung. Diese Experimente sind kläglich gescheitert, weil sie der Natur des Menschen zuwiderlaufen. Wir sind eben auch Wettbewerbswesen, die sich voneinander unterscheiden und abgrenzen wollen. Aber fair muss es sein.

Wer keine Lust hat, sich bei der Ausbildung oder im Beruf anzustrengen, wird sein Leben bescheidener gestalten müssen als ein wagemutiger Erfinder, der jahrelang getüftelt und gerackert hat und womöglich hohe Risiken eingegangen ist. Ich gönne jedem sein Vermögen, wenn er es ehrlich erwirbt und sein Geld anständig in Deutschland versteuert.

Auf Gleichheit lege ich an einem Punkt allerdings größten Wert: bei den Chancen. Jedes Kind in unserem Land soll die gleichen Möglichkeiten haben, um ein erfolgreiches Leben als Unternehmerin, Sportler, Handwerksmeisterin, Künstler, Forscherin oder auch Politiker meistern zu können. Dass die Zukunft eines Kindes von Status und Einkommen der Eltern abhängt, ist eine Ungerechtigkeit, die sich eine erwachsene Demokratie aus zwei Gründen nicht erlauben kann: Erstens ist es unwürdig, und zweitens können wir es uns einfach nicht leisten, Talente nicht zu fördern. Die Zukunft unseres Landes kann nur gesichert werden, wenn absehbar viele Ältere den Jüngeren jede erdenkliche Chance zum Start in ein gutes Leben ermöglichen und ihnen im Zweifel auch eine zweite oder dritte Chance eröffnen.

Meine Lust an Politik, meine Freude an politischer Verantwortung, speist sich aus verschiedenen Quellen. Es ist das Land, das ich liebe, es ist die Freude, zu gestalten, vor allem aber sind es die Menschen, denen ich verbunden bin. Als verantwortliche Regierungschefin muss ich Entscheidungen treffen, die nicht jedem gefallen können. Zugleich trage ich aber auch Verantwortung für einen menschlichen Umgang miteinander, für eine politische Ordnung und Entscheidungen, die sich so weit wie möglich am Maßstab der Menschlichkeit orientieren.

Wie ich bereits in mehreren Reden und Beiträgen dargelegt habe, inspiriert mich immer wieder die Bergpredigt, die bis heute so radikal klingt in ihrem Ruf nach bedingungsloser Nächsten- und sogar Feindesliebe. In der Bergpredigt verheißt Jesus nicht den Starken und Erfolgreichen das Himmelreich, sondern Verlierern, Trauernden, Friedfertigen und Leidtragenden. Kein anderer Text gibt so viel Hoffnung, fordert uns gleichzeitig aber auch so heraus. Denn mit der Heilszusage ist der Appell verbunden, barmherzig zu sein, geduldig, demütig und – gerecht.

Mit der Bergpredigt könne man keine Politik machen, findet Helmut Schmidt. Ich habe mit dem Altkanzler in Ludwigshafen lange zusammengesessen, um über die großen Linien der Politik zu sprechen. Ich bin immer wieder fasziniert von seinem Wissen und der Fähigkeit, Sachverhalte einzuordnen. Helmut Schmidt hat recht: Natürlich liefert die Bergpredigt keine konkreten Handlungsanweisungen, dafür aber provozierende und manchmal verstörende Denkanstöße, die das tägliche Tun infrage stellen. Sie formuliert einen Anspruch, eine Haltung, eine Maximalforderung, die zur Orientierung durchaus hilfreich ist.

Deshalb fühle ich mich dem Gedanken der Solidarität und der Gerechtigkeit so verbunden. Deshalb finde ich den Mindestlohn so wichtig und setze mich für Generationen- und Bildungsgerechtigkeit ein. Deshalb bin ich überzeugt: Niemand darf aufgrund von Armut, Krankheit oder Behinderung, von Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung, Alter oder Jugend benachteiligt werden. Die Teilhabe aller an Arbeit und Leben ist mir wichtig. Gerechtigkeit ist unteilbar, unverhandelbar, unverzichtbar.

Aus der Bergpredigt erwächst kein politisches Programm. Sie ist kein Rezeptbuch, vielmehr ein Wegweiser und manchmal auch ein hilfreiches Haltezeichen. Sie sagt uns nicht, wie wir die Altersarmut konkret bekämpfen, aber sie spricht Tugenden selig. Sie lässt uns hinterfragen, fordert zur Selbstreflexion auf und bewahrt uns vor Fanatismus und falschem Perfektionismus. »Diese Welt wird in ihren Machtstrukturen nur überleben, wenn sie sich Schritt für Schritt den Grundwerten der Bergpredigt annähert«, hat der Theologe und Politiker Heinrich Albertz gesagt.

Für mich leite ich daraus unter anderem ab, eine grundsätzliche Gesprächsbereitschaft aufrechtzuerhalten, Versöhnungsbereitschaft zu signalisieren, sich einer möglichen Eskalation so lange wie möglich zu widersetzen und schließlich vergeben zu können, dann aber auch eigene Verantwortung zu sehen und sich dazu zu bekennen.

Im Sinne der Bergpredigt ist die Menschenwürde unteilbar. Das kommt ja auch im ersten Paragrafen unseres Grundgesetzes klar zum Ausdruck. Deshalb gibt es bei uns keine Todesstrafe. Die Menschenwürde muss auch im Umgang mit Straftätern gelebt werden. Deshalb haben wir die Aufgabe, Häftlingen die Chance zu geben, Perspektiven für ein Leben nach der Gefängniszeit zu entwickeln.

Zur Gerechtigkeit gehört aber auch, möglichst zeitnah zu einem Urteil zu kommen. Aus meiner Zeit als Jugendstaatsanwältin weiß ich, wie quälend die Warterei auf einen Gerichtstermin ist, für Täter wie Opfer. Deswegen haben wir in Rheinland-Pfalz die Häuser des Jugendrechts eingeführt, wo Jugendstaatsanwalt, Polizei und Jugendhilfe unter einem Dach sitzen und für zügige Verfahren sorgen. Zur Gerechtigkeit gehört es, möglichst niemanden zurückzulassen. Wenn aber Intensivtäter beim besten Willen keine Kooperationsbereitschaft erkennen lassen, muss der Staat Klarheit und Härte zeigen.

Versöhnungsarbeit ist eine Weise, Frieden zu stiften. Gute Beziehungen zu Nachbarn und Partnern beugen neuen Feindschaften vor. Für Rheinland-Pfalz als Grenzland war das immer ein besonderes Anliegen. Unsere Partnerschaften mit Burgund und der polnischen Woiwodschaft Oppeln sowie unsere Freundschaft zu Frankreich, Belgien und Luxemburg haben zur Versöhnung der Völker und zum Zusammenwachsen Europas beigetragen, was vor 100 Jahren noch unvorstellbar war.

Ich bewundere Nelson Mandela. Er hat die Feindesliebe politisch gelebt und sein Land befreit. Er steht für eine Kultur der Gewaltfreiheit und der Gerechtigkeit. Als Mandela 2008 seinen 90.Geburtstag feierte, kamen 46664 Gratulanten in London zu einem Benefiz-Konzert. 466/64, so lautete die Nummer des Inhaftierten Nelson Mandela, die er im Gefängnis auf Robben Island trug, wo er die meiste Zeit seiner Haft verbrachte. Doch als er 1990, nach insgesamt 27 Jahren, entlassen wurde, ging er ohne Zorn. Am Verhandlungstisch beendete er einige Jahre später die Apartheid in Südafrika, er verhinderte Rachefeldzüge und rief zum Miteinander auf. Nelson Mandela lebte Milde und Zähigkeit vor, Offenheit und Autorität. So tragisch es ist, dass seine Nachfolger sein Erbe riskieren, so unzweifelhaft ist dieser große Charismatiker mein politisches Vorbild.

Prägend war für mich auch die Zeit als Austauschschülerin in Kalifornien Mitte der Siebzigerjahre. Ich war 16 und habe das Thema Gerechtigkeit ganz neu zu betrachten gelernt. Es war die Zeit von Muhammad Ali und der längst nicht überwundenen Rassentrennung. Fred Fly ist keine Comicfigur, sondern einer meiner damaligen Mitschüler, den ich sehr gern mochte. Umso mehr hat es mich erschreckt, dass meine sonst so tolerante Gastfamilie höchst irritiert war, als ich den dunkelhäutigen Jungen eines Tages mit nach Hause brachte. In Neustadt an der Weinstraße hatten wir natürlich von den Konflikten gehört. Aber jetzt erlebte ich erstmals die ungewohnt harte Realität.

Bis heute bestürzt mich die Härte, mit der dort debattiert wird. Die politische Diskussion in den USA, zumal in Wahlkampfzeiten, wird für mein Empfinden zu brutal geführt und manchmal persönlich grob verletzend. Bei aller inhaltlichen Verschiedenheit lege ich größten Wert darauf, dass beim Umgang zwischen Regierung und Opposition, ganz gleich, ob in Berlin, Mainz oder im Kommunalparlament im Hunsrück, ein respektvolles Miteinander gewahrt bleibt.

Natürlich bedeutet Gerechtigkeit immer auch Kritikfähigkeit, und die hat zwei Richtungen. Der Kritisierende muss in der Lage sein, eine Kritik zu formulieren, die verständlich und nicht verletzend ist; der Kritisierte darf Kritik nicht als Majestätsbeleidigung abtun, sondern hat sich zu erklären.

Die Idee von der offenen Gesellschaft, wie sie der Philosoph Karl Popper versteht, basiert auf den »kritischen Fähigkeiten des Menschen«. Gesetzgeber, Institutionen, jeder Politiker, jede Politikerin hat sich der ständigen Kritik zu stellen und zu reagieren. Jede Lösung ist nur so lange gut, bis eine bessere kommt. Dieses Hinterfragen, das unentwegte Arbeiten an den Regeln unseres Miteinanders, macht für mich gesellschaftlichen Fortschritt aus. Als Sportbegeisterte liebe ich die Lust am Besserwerden. Aber jede Kritik findet ihre Grenzen in angemessenen Umgangsformen, die mit Fairness gut beschrieben sind.

Die offene Gesellschaft steht zwischen einer entfesselten Laissez-faire-Mentalität, wie sie Radikalökonomen ersehnen, und der totalitären Welt, die noch jeder Diktator versprochen hat. Die offene Gesellschaft basiert auf der Balance von Wirtschaft und Arbeit, von Alt und Jung, von Stadt und Land, von Reich und Arm, von Mann und Frau, von Neu und Alt, von Ich und Wir, kurz: auf Gerechtigkeit.

Als Mensch, der zwar mitten im Leben, aber nicht immer ganz sicher auf seinen Beinen steht, weiß ich: Balance ist kein statischer Zustand, sondern muss ständig erkämpft und zugleich behutsam verteidigt werden. Denn jede Balance reagiert empfindlich auf extreme Schwankungen wie Gewalt oder Wut. Weil die offene Gesellschaft so verletzlich ist, braucht sie eine behutsame, aber entschlossene Führung. Bedachtes Handeln ist nur für hysterische Menschen ein Zeichen von Schwäche. Die Herausforderungen in unserer heutigen Welt sind derartig komplex, dass ein schlauer und zu Ende gebrachter Gedanke oft mehr wert ist als zwei Dutzend Kurzmitteilungen. Politik, wie ich sie verstehe, ist permanenter Ausgleich von berechtigten Interessen in einem verbindlichen Wertegerüst. Immer wieder geht es darum, Balance zu schaffen und zu halten und uns zu fragen: Wie wollen wir leben? Was ist uns wichtig? Wie erreichen wir unsere Ziele und vermeiden Ungerechtigkeit?

Diese Themen beschäftigen mich seit meiner Jugend in verschiedensten Spielarten. Zu Hause war es das Patriarchat des Vaters, in den USA das Rassenthema, Anfang der Achtzigerjahre ging es vielen Studentinnen vor allem um die Rechte von Frauen und die globale Dimension der Menschenrechte, deren Bedeutung ich bei meiner Arbeit für Amnesty International begriff. Immer wieder wurde mir klar: Gerechtigkeit ist kein Gottesgeschenk, um Gerechtigkeit muss immer wieder gerungen werden, in Mainz, in Rheinland-Pfalz, in Deutschland, auf der ganzen Welt, jeden Tag.

Mag Deutschland wirtschaftlich vergleichsweise gut dastehen, so stellt die Armutsberichterstattung fest, dass die Schere zwischen Vermögenden und Armen jedes Jahr weiter auseinanderklafft. Man kann lange über die statistische Methodik des Armutsberichts streiten, aber der Trend bleibt klar: Die Zahl der Menschen, die weniger als 60 Prozent des deutschen Netto-Durchschnitts verdienen und damit als armutsgefährdet gelten gelten, ist im Jahr 2013 weiter gestiegen, von 15 auf 15,5 Prozent oder, anders und konkret gesagt, auf 12,5 Millionen Menschen bundesweit. So stellt es jedenfalls der Paritätische Wohlfahrtsverband fest. Ganz offenbar haben wir es in Deutschland mit einer zentralen Gerechtigkeitsfrage zu tun, wenn eine große Zahl arbeitender Menschen kaum genug Geld zum Leben verdient. Es geht hier nicht etwa um »Umverteilungs-Ideologie«, wie Neoliberale gern bemäkeln. Nein, es geht um unsere Zukunft: Denn eine Gesellschaft wird labiler, wenn die Schere zwischen Arm und Reich sich weiter öffnet. Die Gerechtigkeitsfrage beeinflusst die Stabilität einer Gesellschaft in besonderem Maße.

Dass ich jemals Politik machen würde, kam mir als Studentin nicht in den Sinn. Heute weiß ich, dass es eben diese Gerechtigkeitsfrage war, die mich zunächst zum Theologiestudium und später zu FemMa gebracht hatte, einer Hilfsorganisation für junge Frauen, und schließlich in die Politik: Bis heute bewegen mich die grundlegenden Fragen unseres Zusammenlebens: Wie gestalten wir den demografischen Wandel fair? Wo bleibt die Jugend? Wie nehmen wir all die mit, die nicht mit Muskeln, Ellbogen und Selbstbewusstsein beschenkt sind? Und wie schaffen wir Sicherheit, vor Armut, vor Kriminalität, vor gesellschaftlicher Isolation? Wie schützen und fördern wir die Innovationskraft unserer Wirtschaft? Sicherheit für alle ist eben auch eine Gerechtigkeitsaufgabe des Staates.

Ich war am Ende meines Jura-Studiums nicht parteipolitisch festgelegt. Ich wusste nur: Die CDU meines Vaters war mit den aktuellen Fragen der Politik überfordert. Die Utopie der Konservativen ist nun mal die Nostalgie. Moderne Politik dagegen heißt die Zukunft willkommen. Das gilt auch heute noch. Wie viele Studierende habe ich mich gefragt, ob ich jetzt eher rot oder grün sei. Den Ausschlag haben für mich die sozialdemokratischen Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität gegeben. Darin habe ich mich wiedergefunden. Gleichwohl betrachte ich Rot-Grün als ideale Koalitionsoption, ob in Berlin oder den Bundesländern. Unsere Themen, unsere Milieus und unsere Protagonisten ergänzen sich fast immer, vor allem aber unsere Haltung.

Gerade die SPD in Rheinland-Pfalz ist mir weit mehr als eine politische Heimat. Das Miteinander, die Solidarität, ständiger Zuspruch, viele Ideen und Anregungen, Offenheit für neue Themen, ökonomischer Sachverstand, ein toller Teamgeist und hin und wieder auch ein Wort des Dankes – diese wunderbare Truppe gibt mir jeden Tag aufs Neue Kraft und Lust an der politischen Arbeit. Und vor allem spüren die Menschen in Rheinland-Pfalz: Sozialdemokratische Politik lässt sich sehr modern, erfolgs- und zukunftsorientiert machen – wenn die Haltung stimmt.

Haltung ist der Begriff, der mir zur SPD als Erstes einfällt. Wobei Haltung nicht mit Dickköpfigkeit zu verwechseln ist oder Verbohrtheit oder Dogmatismus. Im Gegenteil: Wer eine Haltung hat, der weiß, wo er steht. Wer seine Grenzen und Spielräume klar definieren kann, der ist überhaupt erst in der Lage, Kompromisse zu schließen. Wer aber ständig nach den meistdiskutierten Themen lugt, sich in jeder Debatte mit dem ersten naheliegenden Gedanken zu Wort meldet und seine Meinung ständig ändert, wird nach einer Weile als sprunghaft, als unberechenbar, als wenig verlässlich wahrgenommen.

Seit meiner Zeit als Bürgermeisterin – später als Sozialdezernentin, Ministerin und schließlich Ministerpräsidentin – habe ich meinen Stil, meine Prioritäten, meine Haltung beibehalten, auch gegen Widerstände. Ich will Macht gebrauchen, damit es den Menschen besser geht. Macht ist ein Instrument, kein Selbstzweck. Ich schätze Macht, weil ich mit ihr gestalten kann. Macht heißt für mich, eine gerechtere Zukunft möglich zu machen.

GUTE ARBEIT:Würde, Respekt und fairer Lohn

Deutschland hat seit den Reformen von Schröders rotgrüner Regierung ein Jobwunder erlebt. Trotz der guten Zahlen gibt es für die Politik aber einigen Handlungsbedarf. Nicht jede Arbeit ist auch gute Arbeit.

Zu schade für einen Job war ich mir nie. Als Studentin habe ich als Putzhilfe gearbeitet. Am liebsten habe ich in einem Friseursalon sauber gemacht; da konnte ich bequem am Sonntag hin, nach dem Ausschlafen. Auf Weinfesten habe ich gekellnert, ein Knochenjob. Für den Bertelsmann-Buchklub stand ich schließlich in der Mainzer Fußgängerzone und habe Passanten bequatscht, dass sie doch bitte Mitglied werden möchten.

Meine erste befristete Anstellung bekam ich als wissenschaftliche Hilfskraft bei den Juristen an der Uni Mainz. Wie jeder HiWi durfte ich meine Fähigkeiten zunächst am Fotokopierer beweisen. Ende der Achtzigerjahre stieg ich zur wissenschaftlichen Assistentin bei Prof. Dr. Hans-Joachim Pflug auf; dort habe ich Vorlesungen vorbereitet und Arbeiten vorkorrigiert. Nebenbei begann ich, bei Prof. Dr. Heide Pfarr zu promovieren. Die Arbeit sollte, ganz überraschend, die Gleichstellung von Männern und Frauen in der Arbeitswelt zum Thema haben.

Aber an der Uni war es mir oft zu theoretisch. Ich wollte in die Praxis und, wie schon erwähnt, Arbeitsrechtlerin werden, am liebsten eines Tages am Bundesarbeitsgericht in Kassel. Zuvor allerdings mussten wir Berufsanfänger als Richter auf Probe zur Staatsanwaltschaft, weil dort Personalmangel herrschte. Also arbeitete ich für eine Weile als Jugendstaatsanwältin in Bad Kreuznach. Dort habe ich den Alltag an einem Gericht kennengelernt, vor allem diesen unglaublichen Aktenberg, den man vor sich herschiebt, ohne dass er jemals kleiner würde. Sisyphos hatte einen angenehmen Job dagegen.

Bis heute habe ich drei Erfahrungen für die tägliche Arbeit verinnerlicht:

1. Nimm jede Akte möglichst nur einmal in die Hand!

2. Lies sofort!

3. Triff eine Entscheidung und bring den Vorgang möglichst zu einem Ende!

Dieses Vorgehen ist in der Politik ebenfalls hilfreich. Andernfalls geht man im Meer des Halbfertigen und Halboffenen unter.

Damals, Anfang der Neunzigerjahre, fühlte ich mich sehr frei. Ich hatte eine Arbeit, die mich forderte und sinnvoll war, ich verdiente gut, aber ich stellte auch fest, dass ich eine romantische Vorstellung vom öffentlichen Dienst gehabt hatte: klare Zuständigkeiten, überschaubare Arbeitszeiten, wenig Stress, ordentlich definierte Abläufe – von wegen.

Es begann damit, dass ich als junge Staatsanwältin ein halbes Dezernat dazubekam, also auch ein weiteres Aktengebirge. Das Schicksal wollte, dass wir einen Vorgesetzten mit sehr traditionellem Macht- und Rollenverständnis zu ertragen hatten. Eine Kollegin kam regelmäßig mit Tränen in den Augen von diesem Staatsanwalt zurück, dessen Kommunikation zu oft aus Brüllen bestand. Ich habe mir diese Umgangsformen nicht gefallen lassen und sah mich zudem in der Pflicht, meine Kollegin zu unterstützen. Davon später mehr.

Als Staatsanwältin wurde ich in die Landtagsverwaltung ausgeliehen, wo ich juristische Gutachten für die Fraktionen erstellte. Dort lernte ich den Landtagsabgeordneten Carsten Pörksen kennen, der im Stadtrat von Bad Kreuznach Fraktionschef der SPD war. Man suchte dort damals gerade eine Frau als Bürgermeisterin, und Carsten Pörksen fragte mich, ob ich mir die Übernahme dieser Aufgabe vorstellen könne. Das Amt und die Möglichkeit, zu gestalten, haben mich gereizt, und ich sagte begeistert zu. Das Angebot war umso ungewöhnlicher, weil ich damals noch kein Parteimitglied war.

Berufsentscheidungen habe ich nie von Sicherheiten, Privilegien oder Statusüberlegungen abhängig gemacht. Mein Grundsatz lautet vielmehr: »Handele nie gegen deinen Bauch.« Klingt esoterisch, ist aber inzwischen von der Wissenschaft als vernünftiges Prinzip anerkannt. Hirnforscher haben herausgefunden, dass viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen und erst nachher vom Hirn rationalisiert werden. »Die Frage ist nicht, ob überhaupt, sondern in welchen Situationen wir uns auf Intuition verlassen sollten«, schreibt der Psychologe Gerd Gigerenzer in seinem Buch Bauchentscheidungen. Die Kunst besteht darin, Fakten und Gespür in Einklang zu bringen. Als Juristin denke ich die sachlichen und rechtlichen Aspekte automatisch mit. Ein gesundes Gottvertrauen hilft obendrein. Und das habe ich auch.

Obgleich ich dem geburtenstarken Jahrgang 1961 entstamme und wir immer viele waren, in der Schule, in der Uni, überall, hatte ich nie Angst, arbeitslos zu werden. Klar, es gab Phasen des Übergangs, wo ich ein, zwei Monate lang keinen festen Arbeitsvertrag besaß. Da jobbte ich eben und fuhr dann in den Urlaub. Aber ich hatte nie das Gefühl, ausgebeutet zu werden oder abhängig zu sein. Ich konnte immer »Nein« sagen, genoss stets die Freiheit, von heute auf morgen abhauen zu können, wenn mir eine Arbeit, das Klima, der Vorgesetzte nicht passte. Heute weiß ich, welch unglaubliches Privileg diese Unabhängigkeit bedeutet. Und ich weiß auch: Viele haben diese Möglichkeit nicht.

Einen Eindruck, wie anstrengend und eintönig der Arbeitsalltag sein kann, bekam ich als Studentin bei der Post, beim Nachtdienst in Mainz im damaligen Briefzentrum. Es war zu der Zeit, als die Postleitzahlen noch vierstellig waren. Wir Studierende wurden gut entlohnt, mussten kaum Steuern zahlen und wussten, dass wir nach vier bis sechs Wochen genug Geld erarbeitet hatten, um uns ausgiebig zu erholen.

Für mich hatte der Job bei der Post noch einen großen Vorteil: Ich verbesserte meine geografischen Kenntnisse. Ich gebe offen zu, dass ich viele Dinge besser kann als Geografie. Als ich mit meinem Auto einst nach Nizza wollte, lachte meine Familie nur und prophezeite, dass ich nicht mal Frankreich finden würde. Und wenn doch, dann würde ich nie zurückfinden. Navis gab es damals noch nicht, nur die gute alte Landkarte. Ich hab’s dann aber doch geschafft, und alle mussten ihre Übertreibungen zurücknehmen.

Meine ersten Erfahrungen mit Akkordarbeit sammelte ich bei Junkers in der Nähe von Stuttgart, einem Hersteller von Warmwassergeräten. Mein damaliger Freund hatte mich für die Semesterferien dorthin vermittelt. Wir bogen Bimetalle für die Gehäuse und wurden nach Stückzahl entlohnt. Im Wissen, dass wir nur einige Wochen dort arbeiten würden, haben wir Studierenden natürlich Tempo gemacht, um ordentlich Geld zu verdienen.

Die Festangestellten, überwiegend Frauen, fanden unseren Eifer gar nicht lustig; sie warfen uns Egoismus vor. Zu Recht. Denn mit unserer Geschwindigkeit versauten wir die Stückzahlen, das heißt: Die fest angestellten Frauen würden an uns jungen Heißspornen gemessen werden. Das war in etwa so, als ob wir, die Sprinterinnen, das Tempo für die Marathonläuferinnen vorgeben würden. Mit dem Unterschied, dass wir nach dem Sprint befreit waren vom Weiterlaufen.

Klar: Wer sein ganzes Leben lang Boiler montiert, der hat zu haushalten mit seinen Kräften und seiner Gesundheit. Ich, die eben noch stolz auf ihre Spitzenleistung war, kapierte plötzlich, was ich meinen Mitstreiterinnen damit antat. Es ging nicht um die Legitimierung von Langsamkeit, sondern um eine andere Form der Spitzenleistung, um ein dauerhaft sozial- und gesundheitsverträgliches Arbeiten.

In diesen Wochen habe ich gelernt, was es heißt, in der Industrie zu arbeiten, am Fließband, im Akkord, in der Produktion, jeden Tag ohne Aussicht auf allzu viel Veränderung. Seither habe ich eine ungefähre Vorstellung davon, was 45 Arbeitsjahre in diesen Jobs bedeuten können. Ich ahne, wie Menschen körperlich ruiniert werden, trotz aller Arbeitsschutzmaßnahmen. Ich weiß auch, was einen guten von einem schlechten Chef unterscheidet. Und ich kann mir ungefähr ausmalen, wie grausam ein dauerhaft schlechtes Betriebsklima ist.

Viele Arbeitnehmer stecken in Lebenslagen, die keine Wahl zulassen. Manchmal ist der Grund dafür die Ausbildung oder die private Situation oder aber der Arbeitsmarkt in einer strukturschwachen Region, der wenig Jobalternativen bietet. Aus eigenem Erleben weiß ich, dass jede Arbeit Respekt verdient. Hohe Einkommen, gerade wenn sie mit Boni angereichert sind, gaukeln eine fragwürdige Wertigkeit vor, so als seien Manager oder Showstars etwas Besseres, nur weil sie bisweilen ein Vielfaches von einfachen Arbeitskräften verdienen. Eine Frau, die mehr als die Hälfte ihres Lebens Boiler montiert, hat zumindest körperlich härter gearbeitet als Rechtsanwälte oder Ministerpräsidentinnen. Eine sichere Rente haben sich alle verdient.

Nicht jeder Mensch kann im Alleingang dafür sorgen, unter menschenwürdigen Bedingungen zu arbeiten, erst recht nicht, wenn er oder sie unsere Sprache nicht beherrscht und unsere Gesetze und Regeln nicht kennt. Auch deswegen brauchen Arbeitnehmer eine mächtige, manchmal lästige, auf jeden Fall selbstbewusste Interessenvertretung.

Es gehört zu den hartnäckigen Missverständnissen in diesem Land, dass Gewerkschaften grundsätzlich gegen alles seien. Das Gegenteil ist richtig: Unsere Arbeitnehmervertreter waren bis auf wenige Ausnahmen in den vergangenen Jahrzehnten ausgesprochen kooperativ. Die Beschäftigten in Deutschland haben im internationalen Vergleich sehr moderate Lohnerhöhungen mitgemacht und damit große Solidarität bewiesen. Deutschland hat auch deshalb ein Beschäftigungswunder erlebt wie kein anderes europäisches Land.

So haben die Arbeitsplatzbesitzer mit ihrer relativen Bescheidenheit auch dafür gesorgt, dass mehr Beschäftigungssuchende wieder in Arbeit kamen. Ich habe großen Respekt vor einer solchen Solidarität, die dem ganzen Land einen Erfolg beschert hat, den Unternehmern, den Aktionären und letztlich auch einem Finanzminister, der sich einer schwarzen Null im Haushalt 2014 rühmen darf. Die Bundeskasse stimmt, weil so viele Erwerbstätige wie nie zuvor historisch hohe Steuereinnahmen aufbringen und zudem die Zinsen niedrig sind.

Aus dem »kranken Mann Europas«, wie der Economist Deutschland im Jahre 1999 nannte, ist wieder eine ausgesprochen erfolgreiche Volkswirtschaft geworden, auch und vor allem dank der Gewerkschaften, die ihre Schwerpunkte oft auf Themen jenseits der klassischen Tarifdebatte gelegt haben. Ob Ausbildungsplätze, Altersteilzeit, Rente mit 67, Kurzarbeit – fast immer habe ich in Rheinland-Pfalz ausgesprochen konstruktive Gespräche und einen starken Lösungswillen erlebt. Ich bin stolz auf Gewerkschaften, die ihr Ziel nicht in der Blockade sehen, sondern sich als faire und kompetente, aber dennoch selbstbewusste und streitbare Gestalter einer sozialen Marktwirtschaft verstehen. Umso weniger habe ich Verständnis für Unternehmer, die erklären, man könne Arbeitnehmer nicht an den guten Gewinnen beteiligen, weil die Mehrausgaben den wirtschaftlichen Erfolg gefährden.

Deutschland hat etwas geschaffen, das weder Frankreich noch Spanien, weder Großbritannien noch die USA hinbekommen: eine Kultur des Miteinanders. Arbeitgeber und Arbeitnehmer setzen sich an einen Tisch, sie verhandeln hart, bisweilen kämpferisch, aber fast immer ergebnisorientiert. Statt eines Streiks steht am Ende meistens ein Resultat, mit dem alle leben können. Diese kulturelle Leistung ist, gerade im internationalen Wettbewerb, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Der soziale Frieden ist ein hohes und geldwertes Gut, das der Volkswirtschaft nützt und Investoren darin bestätigt, sich in Deutschland anzusiedeln. Es mag hierzulande ein bisschen teurer sein, dafür bieten wir Sicherheit, Stabilität, Kontinuität.