13,99 €

Mehr erfahren.

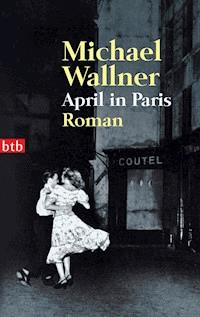

- Herausgeber: cbt

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Sie kämpfen mit dem Mut der Liebe

Als Julia in Venedig auf Tonio trifft, ist sie fasziniert von dem attraktiven jungen Mann. Während abendlicher Streifzüge zeigt Tonio der schönen Deutschen die verwunschenen Ecken der Lagunenstadt und die beiden kommen sich näher. Ihre Romanze wird jäh gestört, als sie auf die Spuren der Trucidi stoßen, einer geheimen Bruderschaft, die die Stadt vor Hunderten von Jahren regierte. Jetzt ist sie zurück und fordert die Herrschaft über die prunkvollen Palazzi. Julias Vater, ein deutscher Kommissar, ist ihnen bereits auf den Fersen – zu dicht, denn Julia und ihr Vater werden gekidnappt und ihr Leben liegt in den Händen der skrupellosen Gangster. Einzig Tonio kann seine große Liebe noch retten, doch dafür muss er sich dem Großmeister der Bruderschaft stellen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 358

Ähnliche

Michael Wallner

Diese eineWoche

im November

Roman

cbt ist der Jugendbuchverlag

in der Verlagsgruppe Random House

Für Leopold

Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform

1. Auflage 2013

© 2013 cbt Verlag, München

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagkonzeption: *zeichenpool, München

Umschlagfotos: © Gettyimages (Klubovy),

Shutterstock (Samot, StevanZZ)

MG · Herstellung: kw

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN: 978-3-641-13348-1

www.cbt-jugendbuch.de

1

Tonio springt aus dem Schatten. Bernsteinaugen, kurzes Haar und gebräunte Haut, Tonio mit den muskulösen Armen und den langen Beinen ist zwischen den Clandestini unterwegs.

Clandestino heißt blinder Passagier und genauso benehmen sich die Touristen in Venedig. Blind sind sie für das, was rund um sie geschieht. Sie recken den Hals, starren eine romantische Kirche an und die von Luftverschmutzung zerfressenen Heiligenfiguren. Sie halten ihre Smartphones in die Luft und schicken das Bild ihren Freunden, damit auch jeder weiß, sie machen Urlaub in Venedig.

Tonio läuft den Leuten zwischen die Beine. Sie stolpern und schnauzen ihn an. Er bittet laut um Entschuldigung. Lärm ist bei seiner Arbeit wichtig.

»Scusi, Signora, ich bin ausgerutscht.«– »Sorry, Mister, ich habe ein kaputtes Bein.« Diesmal ruft er: »Au, Madame, Sie sind mir auf die Finger getreten.« Er streckt der fülligen Dame seine Hand entgegen. »Ein paar Cent, Madame, ich habe heute noch nichts gegessen.«

Seine Sprüche sind nicht neu. Ständig werden die Touristen in Venedig angebettelt. Sie reagieren genervt darauf. Kaum einer wirft Tonio ein paar Münzen hin. Doch auf Almosen ist er nicht angewiesen. Seine Beute fällt reicher aus. Denn inzwischen ist Pippa ins Spiel gekommen.

Jemand hat einmal gesagt, Pippa würde ihn an Audrey Hepburn erinnern. Auch wenn Pippa damals keine Ahnung hatte, wer Audrey Hepburn war, weiß sie mittlerweile, dieser Frau zu ähneln, ist etwas Wunderbares. Es bedeutet, fein und grazil zu sein, sanft wie ein Reh nach außen, in Wirklichkeit eine fauchende Katze, die immer auf den Füßen landet. Ein Mädchen, das für seine Freunde durchs Feuer geht. Auf den ersten Blick wirkt Pippa unscheinbar. Langes dunkles Haar fällt ihr ins Gesicht, sie trägt weite Sachen und Turnschuhe. Ihre Hände sind unglaublich flink, sie finden den Eingang in jede Tasche, ihre Finger erkennen auch den kompliziertesten Verschluss. Trägt ein Tourist den Rucksack, wo er hingehört, auf dem Rücken, hat er gegen Pippa keine Chance. Unbemerkt zippt sie den Reißverschluss auf und greift sich die Beute.

Die füllige Dame verwahrt ihre Dokumente vorsorglich in einem Beutel auf dem Busen. Wie ein Hauch fährt Pippas Hand unter das T-Shirt, ein Schnitt mit dem winzigen Messer, schon drückt das Beutelchen der Touristin nicht mehr auf die Brust.

Tonio setzt seine Show unterdessen fort. »Nur zehn Cents, Madame, damit ich mir was zu essen kaufen kann!«

Während sich die Bestohlene mit dem Jungen beschäftigt, schlüpft Pippa zwischen den Passanten durch, erreicht die nächste Brücke und verschwindet im Trubel. Die dicke Dame hat ein weiches Herz für Kinder, die betteln müssen, statt zur Schule zu gehen. Sie will Tonio ein paar Münzen geben, leider ausgerechnet aus dem Beutel, der ihr geklaut wurde. Jetzt muss auch Tonio die Beine in die Hand nehmen. Er lässt die Frau stehen und rennt die Calle San Zuane hinunter. Hinter sich hört er die Schreie der Madame. Touristen drehen sich um. Jemand greift nach ihm, jemand springt ihm in den Weg. Die Leute kapieren, hier haut ein Dieb ab. Tonio schlägt einen Haken in den Torbogen, der zur Calle Franchi führt, von dort ans Wasser, Wasser ist wichtig auf der Flucht, möglichst viel Wasser. Wo ein Fremder glaubt, es geht nicht weiter, ist Tonio plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Er kennt die Häuser, durch die man unbemerkt in eine andere Gasse wechselt, die privaten Bootsstege, von denen ein Sprung ihn ans andere Ufer bringt, die Gesimse, auf denen er entlangbalanciert, die geheimen Fährten durch die Eingeweide der Lagunenstadt. Für einen Verfolger, der kein Venezianer ist, wird die Verfolgung damit aussichtslos. In den Reiseführern heißt es, Venedig sei ein verwunschenes Paradies. Aber Venedig ist auch ein Labyrinth. Deshalb ist Venedig ein Paradies für Diebe.

Zwei Rucksäcke, eine lose übergehängte Jacke, eine Handtasche– Tonio und Pippa haben für diesen Abend genug gearbeitet.

»Nimmst du mich heute mit?« Sie händigt ihm den Beutel der dicken Dame aus.

»Geht nicht.« In einem Innenhof durchsucht Tonio die Rucksäcke. Außer Kreditkarten und Bargeld nimmt er nichts. Das Geld teilt er sich mit Pippa. Daran ist ihr Auftraggeber nicht interessiert.

»Rinaldo will mich kennenlernen, hast du gesagt.«

»Ein andermal vielleicht.« Tonio steht das Privileg zu, die Beute abzuliefern. Er ist eingeweiht, Pippa nicht. Nur er bekommt Rinaldo zu Gesicht.

»Ich will endlich ins Hauptquartier«, lässt sie nicht locker.

»Rinaldo sagt Nein.«

»Das denkst du dir bloß aus.« Pippa schlingt ihr Haar zu einem Knoten. Und plötzlich taucht hinter dem Vorhang aus Strähnen das hübsche, zarte Gesicht mit den glühend dunklen Augen auf. Die hübscheste Venezianerin, die man sich vorstellen kann.

Tonio bemerkt die Verwandlung nicht. Er hat sie noch nie bemerkt. Er ahnt auch nichts von Pippas Liebe. Sie liebt ihn schon so lange. Genau genommen seit sie einander auf der Polizeistation zum ersten Mal begegnet sind. Damals war Pippa dreizehn und schon eine Diebin. Tonio war zwölf und in dieser Nacht als Schlüssel erwischt worden. Ein Schlüssel ist ein Kind, das von Einbrechern benutzt wird, um durch sehr kleine Öffnungen zu kriechen. Tonio hatte sich durch den Schornstein in eine Villa hinuntergelassen und den Einbrechern ein Fenster geöffnet. Sie wurden überrascht, die anderen konnten fliehen, nur Tonio nicht. Er und Pippa wurden von der Polizei der Obhut des Jugendamtes übergeben. Gemeinsam entkamen sie ein paar Tage später.

Pippa wusste lange selbst nicht, dass sie Tonio liebt. Sie hielt es für schwesterliche Liebe, für Kameradschaft, für den Schulterschluss zweier Profis, die einen gefährlichen Job machen. Vor einem Jahr ging Pippa ein Licht auf. Es passierte, als sie nach einem geglückten Coup zusammen flitzten und vor einem Haus anhielten, an dem sich Sommerflieder hochrankte. Ein ungewöhnlicher Geruch stieg Pippa in die Nase. Sie wusste, wie Tonio riecht, wenn er gerannt ist. Diesmal roch sie etwas anderes. Den Fliederduft, gepaart mit dem Duft seines Körpers. Sie sah seine muskulösen Schultern, die kräftige Halslinie, das zornige Kinn, das er der Welt entgegenreckt. Sie sah die wunden Hände, aufgerissen beim Sprung über viele Mauern. Pippa bemerkte, dass seine Augen eine Sehnsucht in ihr weckten, die ihr neu war. Von da an wurde Pippas Verhältnis zu Tonio kompliziert. Sie spürte, dass er ihre Gefühle nicht erwiderte. Tonio nahm sie wahr wie eh und je– schnell, hart im Nehmen, die flinkste Diebin von Venedig.

Eines Abends, Pippa schämt sich heute noch dafür, wollte sie ihm auf die Sprünge helfen. Statt der üblichen weiten Klamotten zog sie ein Kleid an, statt der Turnschuhe Pumps. Statt ihr Haar offen zu lassen, steckte sie es hoch, sodass es an Audrey Hepburn erinnerte. Das Ergebnis war, dass Tonio sie zuerst nicht erkannte und dann loslachte.

»In dem Fummel willst du Brieftaschen klauen?«

»Fummel?«

»In den Schuhen kannst du nicht rennen.« Tonio lachte laut und dumm.

Beschämt und gekränkt machte Pippa den Spaß scheinbar mit. Daheim verbrannte sie die unseligen Klamotten. Danach hasste sie Tonio für ein paar Tage, dann war alles wieder beim Alten. Sie waren aufeinander angewiesen. Pippa redete sich ein, dass Tonio noch kein Interesse an Mädchen hatte. Manchmal glaubte sie sich sogar selbst.

»Mach keinen Ärger, okay?« Er nimmt sich den nächsten Rucksack vor.

»Du bist ein blöder tätowierter Arsch.« Sie hüllt sich in ihren Schal, den sie in der kalten Jahreszeit praktisch immer trägt.

»Du hast meinen Arsch doch noch nie bemerkt.« Er grinst, lässt die Tätowierung auf seinem Bizeps spielen und zieht die Jacke an. Nachts wird es schon ziemlich kühl.

Pippa zieht los, die Rucksäcke hinter dem Palazzo Dandolo abzustellen. Auf diese Weise gelangen sie meistens ins Fundbüro. Pippa ist wütend auf Tonio. Dass sie es ist, macht sie noch wütender.

2

Nicht weit entfernt und doch durch die unsichtbare Grenze des Reichtums getrennt, liegt das Hotel Don Giovanni. Es bietet Viersterneluxus und hat sich zugleich den vergammelten Charme eines venezianischen Palazzo bewahrt. Das warme Wasser rinnt nur langsam durch die Leitungen. Die Teppichböden haben verräterische Flecken, auch wenn das Hotelpersonal schwören würde, dass es sich nicht um Schimmelpilz handelt. Die Betten sind historisch, die Matratzen auch, der Zimmerservice kommt zwar, doch lässt sich schwer sagen, wann.

Julia und ihr Vater, Herbert Reichelt, sind im Don Giovanni abgestiegen. Vater und Tochter verbringen eine Woche Urlaub in Venedig. Julia freut sich auf die gemeinsamen Tage mit ihrem Vater, zugleich hat sie auch Bammel davor. Ihre Eltern sind geschieden. Spontan hat Herbert seine frühere Frau angerufen und vorgeschlagen, ihrer gemeinsamen Tochter eine Reise nach Venedig zu spendieren. Julia war begeistert. Ihre Mutter hatte Zweifel– die Schule, der Klarinettenunterricht, warum so kurzfristig? Herbert blieb hartnäckig und versprach, alles zu regeln.

Vater und Tochter sind zum ersten Mal seit Langem unter sich. Julia ist fünfzehn, ein Mädchen aus Düsseldorf. Sie ist passabel in der Schule, die Trennung der Eltern hat sie ganz gut verkraftet, findet sie. Ab und an lässt sich sogar ein Vorteil daraus ziehen, zum Beispiel beim Taschengeld. Julia nutzt das schlechte Gewissen ihres Vaters manchmal aus.

10 Uhr nachts, aber sie denken noch nicht ans Schlafengehen. Sie streiten.

»Ein Museum pro Tag mache ich mit«, sagt Julia. »Den ganzen Tag Kulturprogramm kommt nicht infrage.«

»Sechs Tage sind kurz, wenn man viel von der Stadt sehen will«, entgegnet ihr Vater. Er trägt eine Anzughose und graue Socken. Anzug im Urlaub? Julia kennt ihn nicht anders. Ihr Vater sieht nicht übel aus für Mitte vierzig. Er hat noch sein volles Haar und hält sich fit. Julia hält ihn trotzdem für eine Schlaftablette.

»Wenn du sämtliche Kirchen abklappern möchtest, bitte sehr. Ich laufe durch die Gassen. Ich will an den Strand.«

»Wie stellst du dir das vor? Du bist fünfzehn. Ich kann dich nicht allein durch eine Stadt wie Venedig ziehen lassen.« Herbert bringt seinen Kulturbeutel ins Bad.

»Ich bin fast sechzehn, Papa.«

»In Venedig gibt es Trickbetrüger, Taschendiebe.« Er kommt zurück. »Es gibt Männer, die ein blondes Mädchen…«

Julia grinst. »Du hast Angst, die Italiener könnten über mich herfallen? Danke, ich kann schon auf mich aufpassen.«

Er schließt den Laptop ans Netz an. »Und wenn dir was passiert?«

»Wir haben Handys. Ich ruf dich an.« Sie bemerkt seinen sorgenvollen Blick. »Vergiss doch einmal, dass du Polizist bist. Die Welt ist nicht nur böse. Die Welt will sich amüsieren. Und ich auch.«

Entschlossen stellt ihr Vater sich vor sie. »Morgen gehen wir in dieses Museum für… für…« Er hat den Namen vergessen.

»Was soll der Laptop?«, fragt sie misstrauisch. »Willst du hier dein Büro einrichten?«

»In dringenden Fällen muss ich erreichbar sein.« Er meidet ihren Blick.

»Entweder du schleppst mich ins Museum oder du willst arbeiten? Wenn das unser Urlaub wird, pfeif ich drauf!« Sie rennt zur Tür.

»Wo willst du hin?«

»In die Hotelbar.«

»Du bist minderjährig.«

»Ich bestelle einen Orangefizz, der ist ohne Alkohol.«

Julia ist draußen, bevor er es verbieten kann. Der Läufer auf dem Korridor schluckt ihre Schritte.

Herbert schaltet den Computer ein. Die Idee war vielleicht doch nicht so gut– Vater und Tochter in einer fremden Stadt. Allein könnte ich mehr ausrichten, denkt er und klickt aufs Logo seiner Dienststelle. Raubdezernat Düsseldorf. Im Augenblick ist es ihm recht, dass seine Tochter das Zimmer verlassen hat. Er muss etwas erledigen, bei dem ihre Anwesenheit stören würde. Herbert greift zum Smartphone und gibt die venezianische Nummer ein.

»Pronto?«, sagt eine Männerstimme.

»Buona sera. Voglio parlare con Signore Gianfranco per favore.« Herbert hat diesen Satz vorbereitet, sein Italienisch ist unterirdisch.

»Sono Gianfranco. Chi chiama?«

»Bene, bene, io sono Herbert Reichelt da Düsseldorf.«

»Herbert!«, sagt die Stimme. »Das ist eine Überraschung, dass du so spät noch anrufst!«

Herbert atmet auf. Man hat ihm angekündigt, dass sein italienischer Kollege einigermaßen Deutsch spricht. »Wie gut, dass Sie mich verstehen, Signore Gianfranco«, antwortet er.

»Chichi.«

»Wie bitte?«

»Alle sagen Chichi zu mir.«

»Also schön– Chichi. Freut mich. Ich bin Herbert.«

»Certo, certo. Wann bist du angekommen?«

»Schon gestern. Ich bin mit meiner Tochter unterwegs, deshalb konnte ich nicht gleich anrufen.«

»Schon klar.«

»Wann können wir uns sehen?«

»Domani. Aber komm bitte nicht in die Questura.«

»Natürlich nicht ins Polizeikommissariat«, antwortet Herbert. »Offiziell bin ich ja als Tourist hier.«

»Nur zu deinem Vergnügen.« Chichi lacht. »Ich schlage la Trattoria Enrico vor, das ist nicht weit von der Piazza San Marco.«

Herbert notiert Adresse und Uhrzeit. »Bis morgen also. Buona notte.«

»Buona notte, Herbert. Viel Spaß mit deiner Tochter.«

Herbert legt auf. Er hat zwar schon die Schuhe ausgezogen, trotzdem will er noch einen Blick in die Bar werfen. Ihm missfällt die Vorstellung, dass seine minderjährige Tochter allein dort unten sitzt. Herbert schlüpft ins Sakko. Auf die Krawatte verzichtet er.

3

Tonio springt über brüchige Pflastersteine. Dunst steigt vom Wasser auf, Nebel erfüllt die Gassen. Die Straßenlaternen sind alt, ihr Licht ist schwach. Sein Ziel liegt am Canale Grande. Wer glaubt, im November bevölkern weniger Touristen die Stadt, kennt Venedig nicht. An Spitzentagen treiben sich fünfmal so viele Fremde in den Gassen herum, als es Venezianer gibt. Doch die Calle, durch die Tonio seinen Weg nimmt, ist verlassen. Die Fassaden sind Schemen, wie trübe Inseln leuchten einzelne Fenster darin. Alles versinkt im Nebel. Würde Tonio die Stadt nicht kennen wie seine Westentasche, wäre selbst er heute verloren.

»Ich schwöre, ihr habt den Falschen.«

Tonio verharrt mitten im Schritt.

»Du bist schon die richtige Ratte, mein Freund«, antwortet ein zweiter Mann mit einer Stimme, so tief, wie Tonio noch keine gehört hat.

»Wenn ich dein Freund bin, lass mich laufen, Sandro!«

Tonio wird erwartet. Er will weiter. Aber das Flehentliche in der Stimme nimmt ihn gefangen. Seine Hand ertastet einen Mauervorsprung, eine Gittertür ist in die Vertiefung eingelassen. Nur mal gucken, denkt er. Lautlos zieht Tonio die Tür auf und betritt den Innenhof.

Sie sind zu viert, vier Männer. Zwei von ihnen halten einen kleinen Signore fest. Er ist untersetzt, trägt einen eleganten Mantel und Hut. Eine Brille blitzt auf seiner Nase.

»Bring mich nicht um«, flüstert er.

»Sehe ich wie ein Mörder aus?«, antwortet der mit der Grabesstimme.

Soweit Tonio das erkennt, könnte man den Kerl durchaus für einen Mörder halten. Schwarzes Ledersakko, das Haar streng nach hinten frisiert. Er trägt Handschuhe.

»Sag dem Trucido, er irrt sich!« Der kleine Mann windet sich zwischen den Typen. »Ich will mit ihm sprechen! Ich erkläre es ihm!«

»Er braucht dein Geständnis nicht. Er weiß, du bist der Verräter.« Der Schwarze lächelt. »Verrat wird bei uns von alters her auf die gleiche Weise bestraft.« Er gibt den anderen ein Zeichen. Sie zerren den Mann zum Steinbrunnen in der Mitte des Hofes.

»Nein!« Verzweifelt will er die Männer abschütteln, verliert seinen Hut dabei. »Nein! Nein! Nein!« Er lässt sich zu Boden fallen, die Kerle reißen ihn hoch. Er strampelt mit den Beinen. »Sandro, ich flehe dich an!«

»Benimm dich wie ein Mann.« Plötzlich hat der andere ein Beil in der Hand.

In seinem Versteck saugt Tonio vor Schreck die Luft ein.

»Santa Maria! Lieber Heiland, lass das nicht zu!«

»Der Heiland ist gerade verhindert.« Sandro tritt vor sein Opfer. »Den Ärmel«, sagt er zu den Männern.

Die ziehen den Mantelärmel hoch und öffnen die Manschette.

»Wollt ihr Geld?«, schreit er mit tränenerstickter Stimme. »Ich gebe euch Geld, jedem von euch!«

»Du sparst deine Kröten besser für die Arztrechnung«, antwortet Sandro. »Halt still.«

Das Nein schallt durch den Hof. Kein Fenster wird hell, das Haus muss verlassen sein. Tonio zittert am ganzen Körper. Was soll er tun? Wegrennen und die Carabinieri rufen? Dann wäre das Verbrechen längst geschehen. Er bleibt im Schatten und starrt zum Brunnen.

»Herrje, ist das mühsam mit dir.« Sandro weist die anderen an, den Mann am Zucken zu hindern. Es wird still. Das Beil fährt hoch. Trübes Mondlicht spiegelt sich darin. Das Beil saust herab.

Tonio will hinrennen, schreien, irgendetwas tun. Er kriegt keinen Ton heraus. Er hat es gesehen, hat zu viel gesehen. Er muss schleunigst fort.

Sandro hat es auf einmal eilig. »Weg hier.« Eine Plastiktüte, etwas verschwindet darin. Gemeinsam rennen die drei Männer los. Kommen auf den Torbogen zu, unter dem Tonio sich versteckt. Er hat vergessen, das Gitter zu schließen. Seine Jacke ist dunkel, doch er hat helle Turnschuhe an. Sehen sie ihn? Eigentlich müssen sie ihn sehen. Tonio starrt ihnen entgegen. Sandro ist jetzt so nah, dass man ihn anspucken könnte. Sein Gesicht ist ernst und bleich. Er läuft vorbei. Die anderen poltern hinterher, einer trägt den Plastikbeutel. Das Gitter quietscht, rasche Schritte, sie werden leiser. Der Nebel verschluckt die Schritte.

Tonio atmet angestaute Luft aus, lauscht und wartet. Er will fort aus diesem Hof, umfasst das Gitter mit beiden Händen, ein Sprung, und er wäre draußen. Er dreht sich um.

Am Brunnen kauert der kleine Mann. Er schreit nicht mehr, es klingt jetzt eher wie das Wimmern eines Kindes. Tonio schaut die Hausmauern hoch. Nirgends Licht, nirgendwo beugt sich einer ins Freie. Vorsichtig nähert er sich dem Gekrümmten.

»Signore«, sagt er leise.

Das Gesicht des Verwundeten wendet sich ihm zu, Schmerz und Angst spiegeln sich darin. »Wer bist du?«

»Ich helfe Ihnen.« Tonio will ihm die Hand geben. Da sieht er es. Der Mann verhüllt die Wunde rasch mit dem Mantel. Tonio verbeißt den Schreck und packt ihn an den Schultern. »Sie müssen ins Krankenhaus. Wir verständigen die Polizei.«

»Keine Polizei!« Durch die Brille starrt der Mann ihn an. »Lass mich.« Er steht auf.

»Sie können nicht allein…«

Der Schmerz verzerrt seine Züge. »Hast du alles gesehen?«

Tonio nickt.

»Keine Polizei, hörst du? Du hast nichts gesehen, gar nichts!«

»Ich könnte bezeugen, was die mit Ihnen gemacht haben.«

Mit der gesunden Hand fasst der Mann in die Manteltasche. »Hier. Da hast du Geld. Halt den Mund. Vergiss alles!«

»Weshalb?« Tonio nimmt es nicht.

»Meine Familie«, antwortet der Mann. »Wird die Polizei eingeschaltet, holt er meine Familie.«

»Wer?«

Der Verwundete wirft das Geld aufs Pflaster und läuft los. Er stolpert, kann sich gerade noch aufrecht halten, den verletzten Arm hat er an den Leib gepresst. Das Gitter quietscht, er ist verschwunden.

Tonio steht auf dem verlassenen Hof. Dort liegt etwas, heller als das Pflaster. Der Hut des kleinen Mannes. Tonio hebt ihn auf. Ein teurer Hut, von einem guten Hutmacher angefertigt. Tonios Blick fällt auf den Brunnen. Etwas Dunkles rinnt über den Stein.

4

Rinaldo braucht einen großen Screen, einen richtig großen Screen sogar. Das Hologramm erfüllt den ganzen Raum, 5 Meter hoch und 16 Meter breit. Er selbst hat es entwickelt. Auf drei Kontinenten wurde das Multi-View-Modell gebaut, die Einzelteile kamen aus aller Herren Länder nach Venedig. Niemand kann ihn als Auftraggeber zurückverfolgen.

Dieser Mann nennt sich Rinaldo, dabei sieht er gar nicht wie ein Italiener aus. Sein Haar war blond, jetzt ist es weiß, es fällt ihm auf die Schultern. Er hat helle Augen, Polarwolf sagten sie daheim zu ihm. Seine Nase erzählt die Geschichte vieler Kämpfe, sie wurde oft gebrochen. Rinaldo stammt aus einer einsamen Gegend im Norden, deren Landschaft noch in ihm lebt, obwohl er sich schon vor langer Zeit in Venedig niederließ.

Seine Finger bedienen das Tablet, als ob sie die Arbeit auch ohne ihren Herrn verrichten könnten. Vor der holografischen Kulisse geht er auf und ab. Dutzende Prozesse sind gleichzeitig im Gang. Gerade bewegt sich Rinaldo in der Welt der Banken, er schwimmt auf den internationalen Strömen des Geldes. Sein Swimmingpool ist die Industrial Bank of China. Der Deal lockt weltweit Börsenhaie an. Sie kommen geschwommen, weil sie von dem großen Brocken fressen wollen, den der Weißhaarige ihnen hinwirft. Rinaldo streut das Gerücht, dass im Fernen Osten eine Neuentwicklung für integrierte Schaltkreise auf den Markt kommt. Er erwähnt den Kupferpreis in Russland. Er bringt ein restriktives Börsengesetz ins Spiel. Auf den ersten Blick stehen die Ereignisse in keinem Zusammenhang. Doch ein gewiefter Spekulant verbindet sie und schlägt Kapital daraus. Rinaldo hat die Haie scharfgemacht. Sie schnappen zu. Sie investieren, weltweit Milliarden.

Es gibt keinen großen Deal. Rinaldo blufft nur. Er zockt ab jetzt gegen seine eigene Prognose. Er dreht den allgemeinen Markttrend um. Ein paar Schnittstellen noch, ein paar Sekunden, dann wird der ganze Deal zusammenbrechen.

Das System gibt Alarm. Rinaldo kriegt Besuch. Hier darf nur herein, wer drei Codes richtig eingibt. Er holt die Überwachungsbilder auf den Screen. Tonio nähert sich dem Hauptquartier. Vor dem verdeckten Display schaut er sich um, erst dann tippt er die Ziffern ein. Die Stahltür springt einen Spaltbreit auf, er schlüpft hinein. Im alten Elektrokasten hinter dem Eingang verbirgt sich die nächste Sicherheitskontrolle. Tonio legt den Daumen auf den Scanner, der Laser gleitet über seinen Fingerabdruck. Vor ihm hebt sich das Gitter. Er steigt in den Fahrstuhl und beugt sich vor das unsichtbare Mikrofon. »Antonio Greco«, sagt er deutlich. Der Stimmendetektor gibt den Mechanismus frei, der Lastenaufzug setzt sich in Bewegung.

Rinaldo beendet seine Transaktion. Die Blase ist geplatzt. Das Geld verschwindet im Ozean der Weltgeschäfte. Ab heute könnte es ein paar Haie weniger geben. Es gibt immer noch zu viele. Er lässt die Grafiken und Zahlen verschwinden. Das sind Dinge, die Tonio nicht zu sehen braucht. Der Screen verwandelt sich in ein Paradies aus Wellen. Greifbar echt brandet die See auf dem Hologramm heran. Der Fahrstuhl öffnet sich.

Rinaldo und sein junger Freund reden wenig, das ist so ihre Art. Selten erzählen sie von sich selbst oder was in ihnen vorgeht. Der Weißhaarige stellt auch heute keine Fragen, obwohl er spürt, den Jungen hat etwas aus dem Gleichgewicht geworfen. Er schenkt ihm ein Glas Saft ein. Tonio trinkt. Dann beginnt er stockend zu erzählen.

Rinaldo hat Tonio aufgegriffen, als dessen Mutter schon lange tot war. Er lebte bei seinem Vater, einem trübsinnigen Kerl, der sich in den Chemiewerken von Mestre als Tagelöhner verdingte. Seit der Schnaps sein ständiger Begleiter geworden war, lebte er von Sozialhilfe und ließ den Jungen in einem Loch von Wohnung verwahrlosen. Nachts band er ihn ans Bett, wenn er auf Sauftour zog. Als die Nachbarn das nächtliche Geschrei des Kindes nicht mehr aushielten, meldeten sie es dem Jugendamt. Tonio kam in staatliche Fürsorge. Es war nur ein neues Gefängnis, eingetauscht gegen sein früheres. Schwer vorstellbar, doch der Junge liebte den brutalen Mann, den todtraurigen Säufer, seinen Papa, trotz allem, was er ihm angetan hatte. So klein Tonio war, spürte er, das Elend des Vaters kam daher, dass er seine Frau verloren hatte, Tonios Mutter.

Der Kleine sah sich nicht als Waisenkind, er hatte doch eine Familie, seinen Vater. Mit fünf Jahren brach er aus dem Waisenhaus aus und kehrte zu dem grölenden, unberechenbaren Mann zurück, den er liebte. War sein Vater überrascht, gerührt über die Treue seines Sohnes? Erwiderte er dessen Gefühl in der Tiefe seines Herzens?

Vater und Sohn blieben wieder ein paar Jahre zusammen. Sie zogen um. Tonio kam auf die Schule. Der Vater versuchte zu arbeiten. Es ging nicht lange gut. Diesmal sperrte man ihn ein, wegen Kameradendiebstahl. Er hatte die Spinde seiner Arbeitskollegen aufgebrochen. Tonio wollte auf keinen Fall wieder ins Heim und bat einen Kumpel seines Vaters um Hilfe. Der Kumpel half, aber die Hilfe war nicht umsonst. Ein Zehnjähriger ist kein Baby mehr. Für gewisse Aufgaben kann man ihn gut gebrauchen.

Tonio sah dabei nur das Abenteuer, nicht das Risiko. Von nun an gehörte er zu einer Gang, das war seine neue Familie. Er sah sich als Freibeuter. Sie erbeuteten, was nicht niet- und nagelfest war und sich schnell abtransportieren ließ. Sie brachen in Häuser ein, griffen sich Elektronikgeräte, Teppiche, manchmal Schmuck. Ziele gab es genug. In und um Venedig stehen viele Ferienwohnungen den Großteil des Jahres leer.

Tonio hatte etwas gefunden, was Spaß machte und einträglich war. Er ließ die Schule sausen. Er sparte Geld für den Tag, wenn sein Papa aus dem Knast kommen würde. Tonios Zeit als Freibeuter endete schon früher. Sie fassten ihn bei einem Einbruch und steckten ihn in die Anstalt. Er entkam wieder. Er schlug sich durch.

An einem Morgen im April erwartete Tonio seinen Vater vor dem Gefängnistor und gab ihm voll Stolz das gesparte Geld. Der Alte nahm es und haute damit ab. Er ließ seinen Sohn im Stich. Er schlug ihm damit eine Wunde, von der sich ein Kind kaum je erholt. So untauglich, so lächerlich Tonios Familie gewesen war, der Junge hätte für ihren Zusammenhalt alles getan. Zurückgestoßen von seinem Papa, verschloss er sich in seinem Inneren. Er gab dem Leben die Härte zurück, die er von ihm erfahren hatte. Tonio war nicht besonders groß, aber flink und stark. Er setzte sich mit seinen Fäusten durch, mit Eisenrohren, mit dem Messer. Seine Gegner hatten auch Messer, sie waren älter und stärker. Sie bewiesen Tonio, dass man mit zwölf kein Mann ist. Der Stich in seinen Unterleib war tief. Er kam ins Krankenhaus. Dort entfernten sie seine rechte Niere. Am nächsten Morgen besuchte ihn ein Unbekannter. Er hatte langes weißes Haar und eine gebrochene Nase. Er redete nicht viel, saß nur an seinem Bett. So begann ihre Freundschaft.

»Mit einem einzigen Schlag«, sagt Tonio. Sein Glas ist leer. Er lümmelt auf dem steinernen Band, das sich rund um den Raum zieht. »Wollten die ihn umbringen?«

»Nein«, antwortet Rinaldo. »Sie haben ihm einen Denkzettel verpasst. Er hat dir verboten, die Polizei zu rufen?«

»Er wollte mir sogar Geld geben, damit ich den Mund halte.«

»Bist du sicher, dass du das Wort richtig verstanden hast? Sagte er wirklich: Trucido?«

»Geschrien hat er es: Sag dem Trucido, er irrt sich.«

Tonios Erlebnis macht den Weißhaarigen nachdenklich. Sein Kopf sagt ihm: Du kennst das. Du hast davon gehört. Doch die Erinnerung ist zu ungenau, zu spät die Stunde.

»Trucido– was bedeutet das?«, fragt der Junge.

»In Venedig gab es mal eine Geheimgesellschaft, die Trucidi.«

»Könnten die etwas damit zu tun haben?«

»Nein.«

»Warum?«

»Weil die Bruderschaft seit dreihundert Jahren nicht mehr existiert.« Rinaldos Blick fällt auf den Hut. »Was ist das?«

Tonio hatte das Ding schon fast vergessen. »Der gehörte ihm.«

»Warum hast du den Hut mitgenommen?«

»Keine Ahnung.«

Die Zeit wird knapp. Wenn sich die beiden Geschäftspartner nicht beeilen, ist das bisschen Plastik, das Tonio gestohlen hat, wertlos. Er steht auf und gibt dem Älteren die Tasche.

»Wie viele Karten?«

»Vier.«

»Wie alt?«

»Zwei Stunden.«

»Das ist alt.« Rinaldo steckt die erste Karte ins Lesegerät. Nach ein paar Sekunden gelangt er ins Innere der Bank. »Gesperrt.« Er wirft sie in den Müll. Mit der zweiten ist es das Gleiche. Die dritte Karte ist noch gültig. Er hackt Kennziffer und Code, schon steht ihm der Kreditrahmen zur Verfügung. Er hebt ab und überweist. Das Geschäft ist abgeschlossen.

Normalerweise würde Tonio jetzt gehen. Rinaldo spürt, er will noch bleiben. Dem harten Burschen sitzt die Angst in den Knochen. Rinaldo setzt Wasser auf. Ein guter Teller Nudeln heilt auch den größten Schrecken. Der Dieb und sein Beschützer setzen sich an den alten Nussholztisch.

5

Pippa taucht früh vor dem Café auf. Sie trägt eine Jacke mit vielen Taschen, wirft das Haar aus der Stirn und geht hinein. Sie bestellt Cappuccino. Über dem Spielautomaten hängt eine Uhr. Wann wird Tonio sich angewöhnen, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen? Der Morgen ist eine gute Zeit fürs Geschäft. Neugierig ziehen die Touristen von ihren Hotels aus los, abenteuerlustig rechnen sie nicht damit, gleich morgens beklaut zu werden.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!