Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

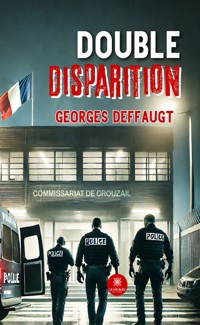

Dans la petite ville de Crouzal, les disparitions s’enchaînent, dont celle d’Éric, un garçon d’une dizaine d’années. Une demande de rançon insolite pousse la police à croire à un lien entre ces événements, révélant des ravisseurs excentriques. Le commissaire Brassard soupçonne le neveu d’un restaurateur, neveu dont l'alibi est plus que douteux. Avec l’aide d’un journaliste intrépide, l’enquête progresse. Mais le temps presse : Éric sera-t-il retrouvé sain et sauf ?

À PROPOS DE L'AUTEUR

Georges Deffaugt, auteur de romans policiers et psychologiques, puise son inspiration dans ses expériences. Il a publié plusieurs ouvrages, dont "Le retour" et "Du caviar pour les chacals", aux éditions Le Lys Bleu.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 563

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Georges Deffaugt

Double disparition

Roman

© Lys Bleu Éditions – Georges Deffaugt

ISBN : 979-10-422-4316-6

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

1

Nouvelle mission

Je venais de terminer un reportage en Norvège puis en Laponie en compagnie de Marc Baudouin, le plus talentueux photographe de notre équipe. L’objectif avait été de faire pour notre journal un bel article sur le mode de vie des habitants nordiques. Il ne me restait plus qu’à faire une petite halte à Stockholm pour y rencontrer un vieil ami et je pourrais ensuite revenir au bercail sans me presser après ces trois longues semaines, certes intéressantes et instructives, mais qui ne m’avaient pas laissé le temps de souffler.

C’est alors que je pris connaissance d’un message envoyé parnotre directeur et qui s’adressait à tous les reporters en déplacement pour les convier à rejoindre au plus vite le journal en vue d’une importante réunion qui devait faire évoluer notre avenir. C’était imprévu – du moins si tôt – et modifiait mes plans. Il me fallait rentrer sans tarder.

Nous étions au début octobre d’une année qui avait été riche en actualités et qui avait surtout permis aux membres de notre journal de se distinguer par la qualité et la variété des sujets traités. Sujets parfois sensibles que bien souvent la plupart de nos confrères avaient jugé prudent d’éviter.

Comme il nous l’avait fait savoir, notre directeur nous réunit à la fin de la semaine pour nous faire part des dernières nouvelles, lesquelles allaient changer pas mal de choses dans notre organisation. Ce n’était pas une surprise, nous nous y attendions depuis plusieurs mois. Ce n’était pas non plus vraiment un secret. Nous avions appris l’année précédente que dans les hautes sphères du journal il y avait des discussions serrées avec un autre quotidien concurrent, cela dans le but de fusionner avec lui afin d’en retirer plusieurs avantages.

Le mois précédent nous avions assisté à un congrès journalistique dans lequel notre directeur avait été vivement applaudi par l’assemblée pour les reportages que nous avions réalisés. La généralité de nos articles s’était particularisée par la variété des thèmes que nous traitions. Personnellement, depuis plus de quatre années que je collaborais au journal j’avais abordé et traité sans complexe, mais aussi avec une certaine innocence une foule de sujets brûlants.

Monsieur Leclair, notre directeur, lequel faisait toujours bien les choses, avait programmé cette réunion en nous invitant au restaurant ce vendredi soir. Nous étions une quinzaine de journalistes. C’était une manière à lui de nous remercier pour les louanges dont il avait été honoré et nous en faire partager le bénéfice.

Il nous exprima sa vive satisfaction en s’adressant à chacun de nous pour commenter nos derniers reportages tout en fixant divers objectifs. Ceci fait, il se lança dans le discours auquel nous nous attendions en disant :

— Je suis heureux de vous faire savoir qu’il va bientôt y avoir de grandes modifications dans la façon d’organiser la présentation de notre journal. Cela en commençant par changer de nom. Comme vous le savez, puisque nous en avons plusieurs fois discuté, il était devenu impératif de prendre une plus grande importance dans la région. Voilà, c’est fait. Mercredi soir, monsieur Herbert et moi-même avons concrétisé un accord pour le bénéfice de nos deux quotidiens. Notre concurrent avait une plus grande diffusion que nous, mais sa gestion n’était pas très performante, ce qui nous a permis de conclure une association financièrement rentable et équitable. Nous allons donc faire plus que doubler le nombre de nos lecteurs.

L’un de nous intervint alors en s’inquiétant des licenciements possibles puisqu’il y aurait sans doute plusieurs postes administratifs qui seraient en double, et peut-être même certains journalistes qui travaillaient sur les mêmes créneaux.

— Pas forcément… répondit monsieur Leclair. Croyez bien que le problème s’est posé bien sûr, mais je pense que nous pourrons préserver la majorité des emplois existants en modifiant la gestion générale. Et même au contraire, si tout s’harmonise comme nous l’espérons, nous envisageons de nous diversifier en créant différents postes dans des secteurs sur lesquels auparavant nous ne pouvions pas être performants. Il suffira que chacun fasse des efforts pour s’adapter à une autre façon de travailler.

Ce fut à peu près tout dans les grandes lignes. Il s’en suivit divers commentaires sur quelques points délicats, mais aucun sujet qui méritait de soulever une quelconque discussion sérieuse.

Notre directeur, monsieur Henri Leclair, que nous nommions affectueusement Daddy, était un homme aimable qui avait la particularité de se faire des amis partout où il passait. Ce n’était pourtant pas l’impression qu’il donnait quand on le voyait pour la première fois. Longiligne avec un visage qui paraissait avoir été taillé à la serpe, très buriné, les joues creuses accentuées par un nez long et mince, il ressemblait à la caricature d’un rapace. Son aspect sévère refroidissait d’emblée ceux qui ne le connaissaient pas. C’est ce que j’avais ressenti la première fois où je l’avais rencontré. Impression purement factice qui disparaissait immédiatement dès qu’il parlait. Sa voix chaude et encourageante mettait de suite à l’aise, cela d’autant mieux qu’il faisait son possible pour satisfaire son personnel, quel qu’il soit, et pour que chacun de nous puisse considérer notre journal comme une grande famille.

Lorsque le dîner fut terminé et les salutations pour se quitter faites, notre groupe se sépara en prenant la direction de la sortie après avoir serré les mains amies des uns et des autres. J’allais faire de même, mais monsieur Leclair me fit signe de rester. Il me dit :

— En ce qui vous concerne mon « petit » Martial – terme amical qu’il employait avec tous les membres de notre équipe, à la fois dans un sens affectif, mais aussi parce qu’il ne mesurait pas loin de deux mètres – nous avons eu de nombreuses félicitations sur la manière dont vous avez relaté l’existence difficile du personnel des hôpitaux. Très bien également vos reportages sur l’abandon des animaux à la saison des vacances. Je suis également satisfait de vos initiatives lors des conférences politiques.

Je n’étais pas insensible à ces louanges qui n’étaient pas habituelles dans la bouche de notre directeur, mais je les savais sincères. En général, même quand dans les réunions il nous félicitait, il ne manquait jamais de nous faire remarquer que l’un ou l’autre de nos concurrents avait trouvé des termes plus percutants que les nôtres pour rédiger un article. Une manière de dire que l’on pouvait toujours mieux faire. Il ne m’avait personnellement jamais rien reproché et j’avais même tout lieu de croire qu’il m’avait toujours porté une amicale considération. Je m’interrogeais en me demandant si cette avalanche de compliments n’allait pas me réserver une suite désagréable. Son sourire me rassura en même temps qu’il reprit son laïus pour me dire :

— Je pense que vous êtes le mieux placé pour vous rendre compte si le sujet qui vient de m’être communiqué par un ami vaut la peine de s’y intéresser. Si c’est le cas, vous me ferez quelques articles qui pourront éclairer nos lecteurs sur cette affaire. D’après cet ami il y a actuellement à Crouzal une enquête suffisamment embrouillée pour donner du fil à retordre aux policiers de la ville. J’ai eu l’année dernière l’occasion de rencontrer le commissaire Xavier Brassard qui fait régner l’ordre dans son fief. Il y a quelques années je lui ai rendu un petit service personnel et depuis nous sommes devenus de bons amis. J’ai tout lieu de croire qu’il ne se fera pas prier pour nous être agréable. Allez donc là-bas faire un tour et prendre la température de cette affaire qui peut nous amener quelques lecteurs de plus.

Après avoir quitté monsieur Leclair, je retrouvai mon ami Marc qui m’attendait à la sortie de l’immeuble. Comme nous habitions le même quartier à cent cinquante mètres l’un de l’autre, nous étions venus avec ma voiture. Durant le trajet d’environ deux kilomètres, je lui contais la mission que venait de me confier notre patron.

— Ah bon, à Crouzal ! Cette petite ville champignon est devenue très importante en quelques années. Mon frère Paul y a trouvé un emploi très intéressant il y a deux ans. Tu te souviens de Paul ? Je te l’ai présenté il y a quatre ou cinq ans lors d’un anniversaire.

— Oui bien sûr. Si je ne me trompe pas, c’est un grand rouquin avec un visage coloré par des taches de rousseur. Un garçon très spirituel qui nous a amusés avec toute une série de blagues.

— Si cela ne te gêne pas, je te confierai un petit paquet à lui remettre. Je crois qu’il connaît très bien le commissaire Brassard qui est un de ses voisins.

Quelques minutes plus tard, nous nous séparions devant chez lui. Je le priais d’embrasser sa femme Jacqueline pour moi. Nous étions des amis de longue date.

2

Arrivée à Crouzal

Mon adorable épouse Solange ne fut pas spécialement ravie après que je lui ai dit devoir la quitter le surlendemain pour une nouvelle mission. Elle s’exclama :

— Ce n’est pas un mari que j’ai, mais un courant d’air. Je ne te vois plus depuis quelque temps. Monsieur Leclair n’a-t-il personne d’autre de disponible sous la main pour une simple affaire de fugue ? Sans doute un gamin qui a dû faire un caprice et qui n’a rien trouvé de mieux que de faire peur à ses parents.

Je l’ai rassurée en lui disant que ce n’était sans doute qu’une affaire de trois ou quatre jours. Elle haussa les épaules avec un air de doute, puis, pince-sans-rire, elle me dit :

— Bon ! Si tu n’es pas de retour d’ici une semaine, je prends un amant.

Plaisanterie à ne pas prendre au sérieux. Tout le monde savait que nous nous adorions. Il était tard ; c’était l’heure d’aller se coucher.

Le lendemain matin, notre fils Michel âgé de 14 ans fut comme d’habitude le premier levé pour aller faire son jogging dans le stade qui est presque en face de notre pavillon. À son retour, quand il apprit que j’allais de nouveau les quitter, il eut la même réflexion que sa mère :

— Ce n’est pas un père que j’ai, mais un courant d’air. À l’école, plusieurs de mes camarades m’envient parce que j’ai un père célèbre. Je préférerais que tu le sois un peu moins et que tu sois plus souvent avec nous.

Alors que nous commencions à prendre notre petit déjeuner, notre fille Morgane, neuf ans, apparue encore à moitié endormie. Elle nous embrassa sans faire le moindre commentaire, pas davantage sur ma présence que sur ma future absence.

Nous avons passé un tranquille week-end en famille sans particularité. Le dimanche les enfants sont allés au cinéma et le soir j’ai préparé le matériel qui m’était indispensable et quelques affaires pour une petite semaine, ne pensant pas me déplacer pour plus longtemps.

Dès le lendemain en ce lundi 6 octobre, je prenais la route pour Crouzal. Mon directeur avait prévenu le pacha du lieu, le commissaire Brassard, de mon arrivée. Celui-ci me reçut d’une façon accueillante dans son bureau en me tendant franchement la main, avec une simplicité qui me surprit un peu. J’avais entendu dire qu’il était devenu un personnage important et respecté dans cette ville depuis que le commissariat avait été honoré par la venue du préfet et que l’homme avait personnellement été décoré. Sa forte stature, son regard d’aigle et son visage buriné en imposaient.

Après une brève conversation concernant les raisons qui m’amenaient là et le peu que m’en avait dit monsieur Leclair, il appela l’un de ses adjoints, le capitaine Favier, et le chargea de me faire savoir plus en détail de quoi il était question. Ce dernier avait également une forte personnalité. Il me parut de suite un homme dynamique qui ne perdait pas de temps en vaines parlotes. Aimable, mais sans plus. Il m’apprit qu’il y avait déjà plusieurs de mes confrères qui furetaient un peu partout sans beaucoup de succès. Il me dit d’une voix appuyée qui ne laissait aucun doute sur ce qu’il désirait me faire comprendre :

— Pour ne rien vous cacher, nous n’aimons pas avoir des journalistes dans les affaires qui sont de notre ressort. Il me faut pourtant reconnaître que parfois ils nous apportent des informations que nous n’avons pas réussi à obtenir ; cela simplement parce que bien souvent les gens se méfient de ce qu’ils pourraient confier à des policiers. Dans l’affaire présente, nous sommes encore un peu dans le brouillard, mais j’ai bon espoir que le ciel s’éclaircira très vite. Puisque c’est le vœu du commissaire Brassard, je vais vous dire en quelques mots de quoi il s’agit.

Ce verbiage était clair : s’il n’en avait dépendu que de lui, je n’aurais pas été si bien accueilli en ce lieu. Il prit un dossier sur une étagère, l’ouvrit et me fit un bref résumé sous cette forme :

— En fait il y a deux affaires distinctes, mais il n’est pas impossible qu’il y ait un lien entre elles. L’une, ancienne, concerne la disparition d’un homme qui était bien connu dans notre ville et remonte à environ trois ans. Elle vient de revenir à l’ordre du jour. L’autre est toute fraîche, elle date de la semaine dernière. Il s’agit d’un gamin âgé d’une dizaine d’années, qui lui aussi a disparu mystérieusement. Inutile de vous préciser que nous avons fouillé avec soin toutes les maisons du voisinage, et aussi questionné des centaines de personnes. Nous supposons qu’il s’agit d’un enlèvement crapuleux, mais pour l’instant nous n’avons aucune piste qui soit vraiment exploitable. Jusqu’à ce jour il n’y a pas eu de demande de rançon ce qui nous aurait donné une petite indication. Nous poursuivons activement nos recherches en consultant des fichiers concernant divers personnages douteux et aussi sur de vagues suppositions. Rien de sérieux. Aussi, si tout à fait par hasard il vous tombait le moindre écho utile dans les oreilles, nous vous saurions gré de nous en informer.

Il me donna les photocopies de documents qui me faisaient connaître les identités de toutes les personnes qui pouvaient plus ou moins avoir un lien avec ces deux affaires.

***

Comme je l’avais promis à mon ami Marc, j’ai rendu visite à son frère Paul pour lui remettre un petit paquet contenant de nombreuses photos de leurs vacances en famille. Il me confirma être un voisin du commissaire Brassard et m’en vanta les qualités, ce qui me laissa penser que je bénéficierai peut-être de quelques avantages sur l’affaire en cours.

Il commençait à se faire tard. Mon premier souci fut de trouver un hôtel convenable sans qu’il soit trop onéreux pour notre modeste journal. J’ai interrogé l’un des policiers qui passait devant moi. Il m’en conseilla un de très correct et pas cher qui était malheureusement loin du commissariat ; lieu où j’allais certainement devoir me rendre assez fréquemment. Par chance j’ai trouvé juste à côté un petit restaurant qui ne payait pas de mine, mais où la cuisine se révéla bonne. Il ne me restait qu’à passer une bonne nuit pour être d’attaque le lendemain.

Dès mon réveil en ce mardi 7 octobre, avant même de m’éjecter du lit, je me suis plongé dans l’ensemble des documents que m’avait donné l’officier de police. Les notes étaient succinctes, mais claires. Les premières lignes expliquaient qu’une dizaine de jours auparavant, les gendarmes d’un petit village situé à une quarantaine de kilomètres à l’est de Crouzal avaient arrêté trois jeunes cambrioleurs qui sévissaient depuis plus de six mois dans les villages des alentours, mais ces voyous n’étant pas idiots n’avaient jamais opéré près de chez eux. Cependant, à plusieurs reprises des promeneurs nocturnes les avaient aperçus roulant à vive allure sur leurs motos entre trois et quatre heures du matin. Pour ne pas se faire repérer par les gendarmes, ils ne circulaient pas sur les routes, mais par les bois ou les champs, ce qui leur avait permis de rester si longtemps hors des lieux de surveillance. Mais tout a une fin et comme dit le proverbe à juste titre « Tant va la cruche à l’eau… » C’en fut fini de la série de cambriolages dans la région.

La suite aurait été simplement classique si l’un des gendarmes n’avait pas eu la curiosité de s’intéresser aux véhicules des jeunes voyous. L’un d’entre eux put indiquer qu’il avait acheté sa moto pour pas cher à un oncle. Il était clair que le second avait volé la sienne. Il finit par avouer avoir profité de la distraction de son propriétaire résidant à Villegrau, agglomération située à une bonne cinquantaine de kilomètres. Rien-là qui eut le moindre intérêt. Mais il allait en être tout différemment du troisième larron. Les gendarmes eurent bien du mal à croire la version de celui-ci qui n’en démordait pas de son histoire, assurant avoir trouvé sa moto dans une forêt. D’après lui, le véhicule était caché dans un fossé et avait été mal recouvert d’un gros tas de feuilles et de branchages. Cela remontait à environ trois ans.

Comme l’engin avait été récupéré par le jeune homme sans plaque d’immatriculation, il fallut faire de difficiles recherches pour en trouver le vrai propriétaire. Il s’avéra qu’il s’agissait d’un certain Edmond Berger, restaurateur de profession qui résidait à Crouzal. C’est ainsi que l’affaire arriva au commissariat de cette ville.

Le policier qui hérita du dossier connaissait bien le restaurant « Au bon rôti » où il allait souvent déjeuner en compagnie de son épouse. Il appela aussitôt son chef, le capitaine Duval, lequel transmit aussitôt l’information au commissaire Brassard en lui rappelant une affaire vieille de trois ans. L’épouse du restaurateur avait signalé en fin de journée la disparition de son mari, alors âgé de cinquante-quatre ans, lequel ne fut jamais retrouvé.

À l’époque, les policiers s’étonnèrent que la dame ait attendu le soir du cinquième jour pour venir faire sa déclaration au commissariat. Elle expliqua que son mari était caractériel et qu’il s’emportait facilement à la moindre contrariété. Il partait alors avec son matériel de pêche pour ne revenir que deux ou trois jours plus tard. Plusieurs clients et voisins attestèrent les dires de la dame. Celle-ci avait seulement réagi et commencé à s’inquiéter au bout du quatrième jour, durée d’absence inhabituelle, et aussi parce que la raison de la colère de son mari n’était pas importante au point d’abandonner le domicile conjugal… et son commerce.

Il y avait deux employés dans ce restaurant. L’un était le cuisinier, un Chinois ayant pour nom Tchang Nguyen ; il était âgé de trente-cinq ans et était là depuis environ douze ans. L’autre, Adrien Lemoine, âgé de trente-deux ans, le secondait depuis sept ans, mais avait principalement pour fonction le rôle de serveur aux heures de pointe. Ces deux hommes confirmèrent que leur patron était parti en claquant la porte après avoir eu une violente scène avec son épouse, ce qui était courant. Restait à savoir où il s’était rendu et pour quelle raison avait-il disparu.

Il n’avait pas fallu très longtemps aux policiers pour comprendre que l’homme avait certainement eu un ennui sérieux. Personne ne lui connaissait d’ennemi, même si son fichu caractère ne lui amenait pas non plus de vrais amis, si ce n’étaient quelques joueurs de cartes et de boules qu’il favorisait en tant que clients les jours où ceux-ci venaient déjeuner.

Un accident probable dans la nature pouvait être une raison pour que le restaurateur ne soit plus revenu chez lui. Mais où ? Personne ne savait où il allait pêcher, et les petits étangs étaient nombreux dans la région. Et sa moto était demeurée introuvable, ce qui était pour le moins assez surprenant. Au bout de trois semaines de vaines recherches autour de plusieurs étangs les plus proches, et faute d’y avoir trouvé la moindre indication sous forme d’une moto abandonnée, les policiers s’apprêtaient à placer l’affaire en attente et ranger le dossier dans un tiroir, lorsqu’une rumeur venue d’un client, leur laissa entendre que le mois précédant sa disparition le restaurateur avait eu une violente dispute avec son frère. Les employés Tchang et Adrien avaient assisté du fond de la cuisine à la discussion entre les deux hommes. Ils expliquèrent sans grande précision qu’ils avaient cru comprendre qu’il s’agissait d’une question d’héritage, et que le frère du sieur Edmond s’estimait lésé. C’était assez vague, mais il devenait alors possible que l’idée d’un accident dans la nature ne soit pas la bonne.

Les policiers questionnèrent le frère du disparu, un dénommé Anselme, qui avait deux ans de plus que le cadet Edmond et résidait à Trizon, petit village situé à environ soixante kilomètres au nord-est de Crouzal. Celui-ci expliqua qu’environ quinze ans auparavant il avait prêté une forte somme à son frère pour qu’il puisse acheter son restaurant, et qu’il n’en avait plus jamais revu la couleur malgré ce qui avait été autrefois convenu. Certes il avait menacé Edmond de venir tout casser chez lui si son argent ne lui était pas rendu, ne fût-ce que par petites parties de façon régulière. Il était exact que la discussion avait été virulente, mais ce n’était pas une raison suffisante pour qu’Anselme veuille attenter à la vie de son frère, ce qui ne lui aurait rien rapporté.

Les policiers pensèrent alors à la possibilité d’une bagarre qui aurait mal tourné, mais faute de preuve ils en restèrent momentanément là.

Le tiroir allait sans doute se refermer pour quelque temps sur cette affaire quand une autre rumeur leur fit savoir que le fils d’Anselme, un certain Gaston avait travaillé comme aide et apprenti dans le restaurant durant plusieurs années, avant de partir faire son service militaire. Lui aussi avait eu une vive discussion avec son oncle. Plusieurs clients et les employés en avaient été témoins, et cela justement la veille avant la disparition du restaurateur. Lui aussi avait discuté ferme pour une question de gros sous, en prétendant ne jamais avoir reçu le moindre salaire malgré de belles promesses. Il y avait eu de l’orage dans l’air.

Ce fut une nouvelle cible pour les policiers, mais le jeune homme avait la renommée d’être habituellement un garçon plutôt pacifique. Il lui fut facile de démontrer qu’il était loin de Crouzal et en charmante compagnie le jour où son oncle, sous l’emprise de la colère, avait quitté le restaurant.

Cette fois, les policiers avaient considéré que, sans autre lumière, le mystère de cette disparition pouvait être mis pour longtemps en sommeil.

***

J’en étais là de ma lecture. J’ai pris une douche, me suis rasé, puis une fois habillé je suis allé au bar du coin pour prendre un grand café crème avec deux croissants. J’en ai profité pour demander ensuite au serveur s’il savait où se trouvait le restaurant « Au bon rôti » et s’il pouvait me le situer. Il me fit savoir qu’à Crouzal tout le monde connaissait cet établissement, lequel avait une excellente réputation, ayant des prix corrects et aussi que le cuisinier chinois était un artiste dont la cuisine était très appréciée. La maîtresse de maison, madame Berger était une personne aimable et gracieuse qui n’avait pas eu de chance avec un mari que personne ne regrettait. Description peu aimable du restaurateur qui me laissa imaginer que cet homme avait peut-être eu un ennui autre qu’accidentel. Toujours est-il qu’en quelques minutes je fus instruit sur tout ce qui caractérisait le restaurant « Au bon rôti ».

Je m’y suis rendu sans tarder pour voir comment il se présentait. Il y avait de nombreuses petites boutiques dans ce quartier populaire presque aussi animé que le centre de la ville, mais il s’y trouvait aussi de grands immeubles à vocation de bureaux. J’en ai déduit qu’il y avait là une mine de clients qui devaient aller déjeuner tous les midis dans le restaurant.

La rue délimitait deux quartiers très distincts. D’un côté, des petits commerces, dont le restaurant, et en face sur plusieurs centaines de mètres, les bâtiments étaient de construction récente, haut de quatre étages. Il s’agissait d’un lotissement important datant d’une dizaine d’années. Il avait remplacé les vieilles maisons de ce secteur.

Je me suis approché de l’établissement. Comme je m’y attendais, à cette heure assez matinale ce commerce était fermé. Une pancarte sur la porte indiquait qu’il n’ouvrait qu’à partir de onze heures trente. La devanture que j’ai estimée large d’environ dix-sept mètres était finement décorée par des couleurs chatoyantes. Une carte affichait les différents choix de plats, les spécialités « maison » et aussi le futur menu du jour.

La façade s’étendait sur les rez-de-chaussée de deux immeubles de trois étages, de style ancien, mais qui avaient une belle apparence. J’ai de suite jugé que ce restaurant était une bonne affaire, bien situé avec une clientèle fidèle. Il y avait sur le côté gauche un large portail par lequel devaient entrer les véhicules qui apportaient les denrées utiles à ce commerce. Il y avait aussi une autre petite porte adjacente qui permettait aux personnes qui habitaient sans doute l’immeuble d’y entrer. Pour mieux connaître le lieu, bien que l’accès en soit privé, je me suis autorisé à pousser ladite porte. J’ai ainsi pu voir une longue courette avec un petit local dans le fond. Sur le côté, deux autres portes, l’une pour l’utilité du service de livraison et aussi par où devaient pénétrer les employés du restaurant. L’autre – je ne l’ai su que plus tard – donnait accès à l’escalier pour monter dans les étages. Je n’ai pas poussé plus loin ma curiosité.

Il ne me restait plus qu’à aller faire un tour dans le centre de cette belle ville que je ne connaissais pas en attendant l’heure du déjeuner. J’avais plusieurs fois entendu parler de Crouzal, mais sans plus. Je savais qu’elle était devenue une agglomération importante et de conception moderne. Elle s’était énormément développée durant les cinq dernières décennies, avec une vaste zone industrielle qui ne cessait de s’agrandir. Cependant, ce que j’en avais lu dans mes jeunes années m’avait laissé penser que ce n’était encore qu’un gros village. C’était une erreur. Je découvrais maintenant que c’était une vraie ville, animée avec de grands magasins modernes, de jolies avenues et toutes sortes de lieux de loisirs : cinémas, théâtres, piscine, salles de jeux et de sports, de grands hôtels et restaurants, etc.

Il faisait frais, néanmoins je me suis attablé à la terrasse de la grande brasserie qui se trouvait sur l’axe principal de Crouzal. Ce devait certainement être la plus importante de la ville. De là je pouvais observer les files de passants qui allaient à leur travail ou faire des achats. La circulation était fluide malgré le nombre de voitures qui débouchaient des six rues autour de la place.

J’ai commandé une boisson, puis j’ai sorti de ma poche la documentation que m’avait donnée le capitaine Favier.

Cette seconde lecture me fit prendre connaissance de l’autre affaire en cours ; celle-ci datait de seulement une dizaine de jours, c’est-à-dire de fin septembre. Je fus déçu par le peu d’informations qui étaient mentionnées. Elle me permit simplement d’apprendre qu’une famille au nom de Dumoulin avait deux enfants, une fillette de huit ans prénommée Alexandra et un garçonnet de dix ans : Éric, lequel avait mystérieusement disparu sans que l’on ait pu découvrir la moindre amorce d’explication. Ces personnes habitaient dans un large pavillon qualifié de construction « type miroir » qu’ils occupaient à gauche et qu’une autre famille, les Dubreuil ayant, eux aussi deux enfants, de jeunes garçons de six et huit ans, occupaient à droite. À part quelques vagues indications concernant toutes les recherches qui avaient été faites dans Crouzal et les alentours, il n’y avait rien de plus instructif.

Ne voyant pas très bien ce que signifiait la définition de « pavillon miroir », je me suis rendu à l’adresse indiquée, au 8 rue Renoir. La carte de la ville qui m’avait été donnée par le service d’accueil de mon hôtel me permit de situer le lieu dans le secteur sud en bordure d’une zone qui venait d’être récemment déclarée constructible. J’ai vu de suite qu’il ne s’agissait pas d’un vieux quartier en démolition comme c’était le cas en plusieurs endroits, mais d’un lotissement récent. D’après le plan qui n’était pas détaillé, il y avait là une assez large surface rectangulaire. À vue de nez, comparée avec ce que j’avais pu voir ailleurs, je l’ai estimée à cent cinquante mètres sur cent quatre-vingts, ceinturée par quatre rues.

Une fois rendu sur place, j’ai pu voir une suite de lots larges d’une douzaine de mètres. Sur la plupart il y avait, construits ou se construisant, de gentils pavillons plus ou moins classiques. J’ai fait le tour de l’ensemble sans voir le numéro 8. J’ai alors réalisé que chaque lot ne devait pas rejoindre celui qui lui était opposé, ce qui aurait donné des jardins beaucoup trop longs. Donc il devait y en avoir d’autres au centre. En effet, j’ai fini par trouver un passage vers ce milieu, lequel m’a fait estimer que tous les lots donnant sur les rues étaient longs d’environ trente-six mètres en me fiant à ma longueur de pas, ce qui en faisait de beaux terrains d’à peu près cinq cents mètres carrés. Cela signifiait que la partie centrale était d’environ 80 mètres sur cent ou cent dix mètres. Une fois parvenu à l’entrée de cette grande surface centrale, je pouvais voir presque au fond sur le côté gauche l’unique et imposante construction que les policiers avaient définie comme un « pavillon miroir ». Il s’agissait d’un pavillon large d’environ vingt-cinq mètres qui présentait une symétrie droite/gauche, ce qui expliquait le qualificatif donné par le rédacteur à cette construction. Elle était habitée depuis sept ou huit ans par les deux familles Dubreuil et Dumoulin, chacune indépendante de sa voisine. Il me parut évident qu’une telle construction implantée sur une si grande surface de terrain devait cataloguer les propriétaires comme des personnes aisées. De là à en déduire qu’un de leurs enfants avait été kidnappé pour en obtenir une rançon était certainement la logique venue tout de suite à l’esprit des policiers. Mais il n’y avait encore eu aucune réclamation faite dans ce sens par les ravisseurs, sans doute par prudence.

J’avais maintenant un aperçu des deux situations. Ma montre indiquait onze heures quarante. Mon intention était d’aller déjeuner « Au bon rôti ». Je m’y suis rendu sans me presser, certain que j’allais être très en avance et qu’il n’y aurait encore personne ou presque. Grossière erreur. La salle bien que grande était déjà aux trois quarts occupée lorsque je suis entré. J’ai dénombré vingt tables pour quatre personnes au centre et autant pour deux personnes sur les côtés. Voilà une belle affaire qui devait être rentable.

Les clients étaient des habitués qui savaient qu’il fallait venir tôt pour avoir de la place. La majorité d’entre eux étaient des employés de bureau. J’ai compris par la suite que la gent ouvrière du quartier ne venait à son tour que vers midi et demi par roulement jusqu’à quatorze heures.

La maîtresse de maison – que j’ai mieux connue au bout de quelques jours – est venue au-devant de moi et m’a indiqué une petite table dans le coin droit, position idéale pour voir comment étaient organisés le service et les successives arrivées de la clientèle. J’ai constaté qu’il y avait une jeune femme qui aidait madame Berger et Adrien à prendre les commandes des clients. Il n’en était pas fait mention dans le résumé que m’avait donné l’officier de police. Ce fut elle qui vint me tendre le menu. J’ai pris tout mon temps pour déjeuner et ainsi m’instruire sur le défilé des habitués. J’ai apprécié la qualité de mon repas, simple, mais bon et copieux. Rien de surprenant que ce restaurant soit très connu et ait une bonne renommée. J’ai fait partie des derniers clients à quitter le lieu et j’ai posé quelques questions anodines à la jeune serveuse qui m’a répondu aimablement avec un fin sourire. Elle devait commencer à penser que je prenais racine. Aussi, ayant l’intention de revenir plusieurs fois les jours suivants, afin de ne pas laisser une impression désagréable, je me suis fendu d’un royal pourboire qui fut apprécié avec une amusante expression d’étonnement qui me fit sourire. Une telle générosité n’était pas habituelle en ce lieu. J’eus droit à un vif « Merci monsieur » formulé de façon admirative.

***

Il m’était aisé de deviner que trois ans auparavant les policiers avaient finalement pensé que la disparition du restaurateur était due à un accident et qu’un jour sans doute son corps serait retrouvé au fond d’une crevasse ou dans tout autre lieu inaccessible. Mais maintenant que la moto avait été découverte par l’un des jeunes voyous, et décrite par celui-ci comme ayant été cachée dans un lieu boisé, et cela d’une façon pour qu’elle ne puisse pas être retrouvée trop rapidement, l’avis des policiers avait radicalement changé. La disparition du restaurateur ne pouvait plus être un banal accident. L’officier de police ne m’en ayant rien dit, j’ai pensé utile de retourner voir le commissaire Brassard.

Ce dernier, bien qu’occupé, se montra aussi aimable que la première fois, mais ce fut pour me dire que les deux enquêtes se présentaient sous un jour complexe et qu’il n’était pas question que des journaux relatent ce que les policiers pouvaient découvrir de nouveau ; révélations qui pourraient leur être néfastes, ce qui malheureusement se révélait souvent être le cas avec les articles diffusés par les journalistes, avec en prime des affirmations erronées. J’ai cependant cru comprendre que le fils d’Anselme, Gaston Berger résidant à Montjean, était pour le moment l’élément principal dans le collimateur des policiers. Je n’ai rien pu apprendre de plus précis.

3

Contacts

Je me suis rendu à Montjean, ville située à une bonne trentaine de kilomètres de Crouzal. C’est sans difficulté que j’ai obtenu par la mairie l’adresse du jeune homme visé par la police : Gaston Berger, résidant au 18 rue Pascal.

J’ai montré ma carte de presse en avançant que j’étais en relation avec le commissariat de Crouzal. J’ai été cru sur parole. Cela m’a permis d’obtenir diverses informations utiles concernant les résidents de ladite adresse. J’ai ainsi appris que monsieur Berger était âgé de 27 ans depuis le 12 février, qu’il vivait maritalement avec une jeune personne de 25 ans, Julie Lamartine. Il y avait un autre couple qui habitait également à cette adresse : Un certain monsieur Marcel Grangier qui allait fêter ses 28 ans le 16 de ce mois d’octobre, et son épouse Monique qui avait 26 ans.

J’ai rencontré à la mairie l’un de mes confrères, lequel lui aussi recherchait des informations et qui était nettement plus en avance que moi sur le sujet. Il avait une apparence un peu gamin bien qu’ayant probablement dans les vingt-cinq ans. Il me dit :

— Tout comme vous je me suis demandé pourquoi il m’avait été dit que – mais ce n’était qu’une éventualité – les deux affaires pouvaient être liées. J’en ai maintenant une petite idée. Je vous connais sans doute mieux que vous me connaissez. Je suis très physionomiste et je vous ai aperçu parmi un petit groupe de journalistes lors du congrès qui a eu lieu à Lyon il y a quelques semaines. Sauf erreur, vous êtes bien, monsieur Martial Joubert, n’est-ce pas ?

J’ai acquiescé, un peu surpris qu’il me connaisse. Pour ma part je n’avais jamais vu ce jeune homme. Il se présenta comme étant pigiste travaillant pour un modeste journal qui n’avait pas une brillante renommée. Il me dit alors :

— Il est difficile d’être partout à la fois. Qu’en diriez-vous si je vous proposais d’échanger honnêtement ce que nous pourrions découvrir chacun de notre côté ? Je suis loin d’avoir votre expérience d’enquêteur, mais je ne me débrouille pas trop mal pour ouvrir des portes qui restent obstinément fermées devant d’autres. Avec un peu de chance, mon nom sera peut-être un jour aussi célèbre que le vôtre. Je me nomme Stéphane Morcin.

Proposition inattendue, mais qui méritait peut-être mon attention. Il me flattait en avançant que j’étais célèbre dans notre profession, ce qui me fit penser qu’il était adroit. En réalité je n’étais connu que de nos fidèles lecteurs et par les professionnels. Ma renommée ne s’étendait guère plus loin que le secteur où rayonnait notre journal. Je lui répondis :

— Eh bien, puisque vous avez apparemment une petite idée sur la relation entre les deux affaires, pourriez m’en dire quelques mots.

— En vérité je sais bien peu de choses si ce n’est qu’il existe une parenté entre la famille Dubreuil et le couple qui partage le pavillon de monsieur Gaston Berger. C’est par ailleurs assez curieux de voir ces gens résidant ensemble dans une jolie maison ici à Montjean, et qu’à Crouzal les familles Dumoulin et Dubreuil ont fait construire un grand pavillon en commun, tout en vivant chacun de leur côté. À gauche, les Dumoulin, à droite, les Dubreuil. Mais à part ces détails qui peuvent ne paraître qu’une coïncidence, je ne sais rien de plus.

— J’apprécie votre proposition… lui répondis-je. Merci pour votre information. Comme vous sans doute, je suis venu faire un tour à Montjean pour apprendre qui est ce monsieur Berger qui semble intéresser la police. D’après un document qui m’a été donné, ce monsieur semble être un cadre d’une certaine importance dans une entreprise qui fabrique des produits alimentaires. Je vais rester quelques jours dans le coin pour tenter de mieux le connaître ainsi que ceux avec qui il partage sa résidence. C’est une excellente idée que de travailler ensemble en partageant des renseignements recueillis ici et là. Elle me paraît constructive, j’y adhère. Comme je vais rester à Montjean, si cela ne vous ennuie pas, pourriez-vous de votre côté suivre ce qui se passe à Crouzal. Il est probable que les ravisseurs du jeune Éric Dumoulin se manifesteront prochainement d’une quelconque manière pour obtenir une rançon. Il se trouve que j’ai la chance d’avoir mes entrées au poste de police. J’ai fait la connaissance du commissaire Brassard et de l’un de ses adjoints. Cela ne signifie pas que je serai plus favorisé que nos collègues pour obtenir quelques informations, mais je ferai mon possible pour me trouver en première ligne.

Nous nous sommes mis d’accord sur les objectifs à poursuivre les prochains jours, ce qui devrait logiquement nous permettre de faire avancer nos connaissances sur les affaires. Mise au point également sur nos différentes façons de travailler, et puis aussi sur la meilleure manière de nous communiquer ce que nous pourrions découvrir.

Si je devais rester quelques jours à Montjean, il me fallait d’abord songer à me loger. Il m’a été indiqué une maison d’hôtes, laquelle à cette époque de l’année ne devait pas avoir de locataire. J’y fus très agréablement accueilli. À peine cent mètres plus loin, il y avait un petit restaurant. C’était parfait.

***

Par où devais-je commencer ? Je me suis rendu dans la rue Pascal dès le lendemain matin 8 octobre. J’ai repéré le pavillon où résidait monsieur Gaston Berger. L’expérience m’a appris à être patient et à savoir m’y prendre avec doigté en posant des questions de façon innocente pour obtenir des renseignements sur les uns et les autres. J’ai passé deux jours à fureter ici et là, jouant au client dans l’épicerie du coin, faisant de même chez le boulanger et dans un bar au bout de la rue. Il y a l’art et la manière. C’est ainsi que j’ai obtenu quelques informations concernant les deux couples qui semblaient avoir des liens de parenté.

Monsieur Gaston Berger – comme le mentionnait la fiche policière que j’avais recueillie – était effectivement un personnage ayant d’importantes responsabilités dans une société spécialisée dans l’élaboration de denrées alimentaires, située en sortie de la ville. A priori, rien ne le caractérisait particulièrement. Il était connu comme un homme aimable, poli et de contact facile, ce qui allait me permettre de l’approcher sans difficulté en m’y prenant avec un peu d’adresse.

Sa compagne depuis trois ans, Julie Lamartine, était secrétaire principale auprès de la direction d’une entreprise pharmaceutique, ce qui ne me paraissait pas avoir un quelconque intérêt dans le cadre des affaires en cours.

Il me fut dit par un pilier de bar que monsieur Grangier devait être plombier chauffagiste, ce qui se révéla être faux, et de loin. En fait, il avait une position d’architecte dans une importante société nationale dont l’une des activités était la construction d’immeubles. J’ai appris par une autre source plus sérieuse que ce monsieur, très bricoleur, avait rendu service à un voisin en lui installant toute sa plomberie, d’où certainement l’erreur faite par le précédent informateur. Cette renommée de bon bricoleur ne sera pas sans conséquence puisqu’elle donnera des idées au commissaire Brassard. Quant à l’épouse de monsieur Marcel Grangier, Monique, elle était censée être – d’après une voisine qui paraissait connaître tout le monde dans le quartier – la responsable principale du service comptable de l’hôpital. Information qui sur l’instant ne me parut pas avoir le moindre intérêt.

Quelles relations pouvait-il bien y avoir entre ces gens apparemment sans histoire, la disparition du restaurateur et le kidnapping du jeune Éric Dumoulin ? Pour quelles raisons les policiers s’intéressaient-ils à monsieur Berger, sans toutefois ne pas avoir – apparemment – cherché de plus amples informations sur cet homme. Et justement pourquoi la police s’était-elle limitée à des soupçons sans pousser plus loin leur enquête sur ce personnage ? Tout était possible, mais aucun indice sérieux n’ouvrait un chemin dans ce sens.

Il me fallait trouver une idée pour aborder ces gens. En priorité il me parut primordial de les connaître de visu, ce qui n’était pas le plus difficile. Dans la soirée du jeudi, j’ai garé ma voiture à proximité de leur charmant pavillon et j’ai patiemment attendu.

Il m’avait été dit par une autre cliente de l’épicerie, laquelle elle aussi n’était pas avare de paroles et devait également connaître tous les résidents du coin, que l’épouse de monsieur Grangier était appréciée de ses voisins qui la définissaient comme une jeune femme serviable et enjouée. Sa fine silhouette était très agréable à regarder. Elle fut la première que je vis sortir du pavillon.

***

Il me fallut à peine ces deux premières journées à Montjean pour obtenir sans réelles difficultés le minimum d’informations nécessaires pour aborder les deux couples avec finesse. Il m’avait été dit que ces personnes étaient discrètes et sympathiques, ce qui était un bon point en leur faveur.

Ces gens étant à leur travail dans la journée, ce ne fut que le vendredi soir j’ai pu les voir tous ensemble sortir de leur pavillon et partir en voiture, conduite par monsieur Berger. Je les connaissais donc maintenant de visu tous les quatre. Comment mieux apprendre qui était monsieur Berger et sa compagne ? Je me suis creusé les méninges pour trouver une raison de faire leur connaissance.

Quand leur voiture était passée devant moi, il m’avait bien semblé apercevoir une fine rayure sur l’aile avant gauche de leur véhicule – modèle ancien, mais bien entretenu – ce qui m’a donné une idée.

Dès le lendemain je suis passé dans leur rue espérant y voir la vieille Peugeot garée devant chez eux. Jusqu’à ce jour je ne m’étais pas approché de leur habitation pour ne pas être repéré. Si je l’avais fait, j’aurais remarqué qu’il y avait un garage sur le côté arrière du pavillon. Il était donc probable que ladite voiture y était garée quand elle ne leur était pas utile. Il était aussi possible que l’autre couple en ait également une seconde dans le garage.

Je suis allé me positionner à une bonne centaine de mètres, m’en remettant au hasard. Bien souvent la patience est récompensée. Une heure plus tard, j’ai pu voir monsieur Berger et sa compagne sortir de chez eux et se diriger vers l’arrière du pavillon, signe que le couple allait partir vers le centre de la ville. Il me suffisait de les suivre sans me faire repérer.

Dix minutes plus tard, ils se garaient dans une petite rue – non sans mal faute de trouver facilement une place – et partaient à pied vers l’avenue principale. Je me suis moi-même garé sur un passage clouté en attendant qu’il n’y ait plus de circulation, puis j’ai reculé jusqu’à la Peugeot du couple. Avec adresse, je me suis approché juste ce qu’il fallait pour que mon enjoliveur vienne toucher l’autre voiture et ainsi y faire une autre petite rayure sur l’aile. Après quoi il ne me restait plus qu’à attendre les propriétaires en allant me remettre sur les clous. Par malchance, deux minutes plus tard arriva un contractuel qui me menaça d’une contravention si je restais là. L’homme se montra plus compréhensif après que je lui eus expliqué que j’avais accroché un autre véhicule et que par honnêteté je devais laisser un mot à l’autre conducteur. Il m’accorda dix minutes en me demandant d’avancer un peu plus pour mieux libérer le passage.

La chance était avec moi. Alors qu’il finissait sa phrase, j’ai aperçu monsieur Berger qui revenait en portant un encombrant paquet. Sa compagne suivait, quelques mètres derrière, chargée elle aussi d’un sac bien rempli. Je suis aussitôt allé au-devant d’eux en leur disant que j’étais désolé du petit incident et que j’allais leur laisser ma carte. J’étais curieux de voir comment cet homme allait se comporter. Il ouvrit son coffre, y déposa son paquet et vint regarder de plus près les dégâts, c’est à dire pratiquement rien. Il leva un bras en s’exclamant :

— Booof ! Ce n’est qu’une égratignure de plus, il y en avait déjà une, et ce n’est qu’une vieille charrette. Il me faut quand même vous remercier. Ce n’est pas tout le monde qui a la délicatesse de s’arrêter pour laisser ses coordonnées. Il jeta juste un coup d’œil sur ma carte avant de la mettre dans sa poche.

Je lui ai alors dit :

— C’était la moindre des choses. Vous aviez peut-être déjà une rayure, mais c’est l’occasion de la faire prendre en compte par votre assurance.

— Cela m’aurait en effet bien ennuyé si c’était une voiture neuve, mais pour ce tas de tôle ce n’est pas important… me répondit-il d’une façon décontractée avant d’ajouter : Et pour tout vous dire j’avais déjà prévu d’y remédier. Un petit coup de bombe et il n’y paraîtra plus.

J’en ai déduit que ce monsieur n’était pas un profiteur des circonstances. Je l’ai remercié et pour amorcer une tentative de conversation je lui ai demandé s’il connaissait un bon garage, car j’allais bientôt avoir besoin de faire réviser ma voiture.

Il me donna l’adresse d’un atelier de mécanique dans lequel il était lui-même client, puis me tendit la main en se disant ravi d’avoir fait ma connaissance. Formule de politesse que je lui ai retournée.

La jeune femme s’était contentée de regarder et de nous écouter. Elle me tendit également la main avant de partir en me gratifiant d’un joli sourire.

Ce premier contact m’a permis de me faire une opinion sur l’homme que la police soupçonnait de ne pas être étranger à la disparition de son oncle. Ces gens étaient d’un abord agréable, ce qui était en leur faveur. Me fallait-il aussi trouver une astuce pour approcher l’autre couple ? Il n’y avait pas d’urgence. Il était préférable que j’attende une opportunité.

4

La chance

J’avais l’intention de retourner passer le week-end chez moi avec ma femme et mes enfants. C’est dire que je n’avais plus en tête de poursuivre mon enquête sur les affaires qui m’avaient amené à Crouzal et Montjean. Le sort en avait décidé autrement.

J’ai d’abord cherché un restaurant dans mon quartier pour déjeuner. Celui où j’avais pris mes repas les jours précédents n’était pas à recommander. J’en ai trouvé un autre plus convenable à la lisière de la ville. Ce n’était pas « La Tour d’argent », mais suffisant pour se restaurer convenablement.

Ceci étant fait, comme rien ne me pressait, avant de partir j’ai d’abord voulu aller acheter une cartouche d’encre pour mon imprimante. J’étais à deux pas d’un hypermarché, je m’y suis rendu, j’ai effectué mon achat, et au moment où je sortais de la caisse, je me suis trouvé nez à nez avec les deux jeunes femmes que j’espionnais depuis quelques jours. Julie Lamartine – que j’avais déjà vue le matin – s’exclama :

— Le croiriez-vous, je venais justement de raconter à Monique le petit incident de ce matin. Gaston et moi-même avons été agréablement surpris de rencontrer quelqu’un qui se donne la peine de laisser ses coordonnées pour signaler un petit accrochage dans lequel il est en tort. Ah oui ! Tout d’abord, il ne serait peut-être pas inutile que nous nous présentions. Voici Monique qui est presque ma sœur et je me prénomme Julie. Le monde est petit puisque nous nous rencontrons deux fois à quelques heures d’intervalle.

J’ai saisi la balle au bond. Je ne devais pas laisser passer la chance qui venait de se présenter. Par ailleurs il était clair que cette jeune femme n’était pas sauvage. Je me suis pris de toupet en lui répondant :

— Moi-même j’ai trouvé que vous étiez un fort joli couple très sympathique. C’est toujours un plaisir de faire connaissance avec des personnes agréables. Comme votre mari a dû le voir sur la carte que je lui ai laissée, je suis journaliste et encore pour quelques jours dans la région. Je suppose que vous êtes venues dans ce magasin pour faire vos achats de la semaine et que votre temps est précieux. Cependant si ce n’est pas au point de retourner voir s’il y a le feu chez vous, permettez-moi de vous proposer un détour par la terrasse. J’y ai vu une buvette qui doit faire fortune par ce temps orageux. Par cette chaleur étouffante, un rafraîchissement nous permettra de mieux nous connaître. Le plaisir sera surtout pour moi.

La dénommée Monique m’avait de suite regardé avec une expression amusée. Ce fut elle qui me répondit :

— Cher monsieur, vous êtes à classer dans la catégorie des charmeurs. Est-ce dû à votre profession ? Il fait en effet très chaud et dans un autre moment nous aurions accepté sans manière de boire à votre santé. Mais vous avez raison, nous sommes ici pour faire nos courses de la semaine et le temps nous est compté. Aussi vous comprendrez que…

— Oh… la coupa son amie. Nous pouvons bien sacrifier un petit quart d’heure, le temps de boire un jus de fruits bien frais. Et pour être franche, j’aimerais bien savoir ce qu’un journaliste peut trouver d’intéressant à Montjean.

J’ai aussitôt saisi cette porte qui s’ouvrait pour dire que pour un reporter il y avait des quantités de sujets qui permettaient de rédiger des articles pour son journal. J’en ai donné quelques exemples typiques tout en les incitant à m’accompagner à la buvette.

Une fois installés je me suis efforcé de capter leur attention par quelques récits d’aventures, mais en même temps je leur posais des questions sur leur environnement, leurs professions, leurs goûts sur un peu tout. De fil en aiguille elles me dirent être des amies depuis pas mal de temps, ce qui leur permettait de cohabiter sans problème, cela d’autant mieux que leurs conjoints eux aussi se connaissaient depuis leur enfance.

Il se passa ainsi plus d’une heure. Monique fut la première à se lever en faisant remarquer que le quart d’heure s’était sérieusement prolongé. Elle me dit :

— Vous avez une profession captivante. Nous vous remercions pour cette aimable invitation, mais nous devons y aller. À un de ces jours peut-être.

Alors qu’elles s’éloignaient et étaient déjà à une vingtaine de mètres, et que moi j’attendais le serveur qui devait me rendre la monnaie sur le billet que je lui avais donné, je les vis qui discutaient avec l’air d’hésiter à prendre une décision. Et finalement elles revinrent vers moi. Ce fut Monique qui me dit :

— Nous aimerions vous rendre la politesse. Nous feriez-vous le plaisir de venir prendre l’apéritif chez nous dans la soirée. Gaston vous connaît déjà, mais Marcel sera certainement lui aussi ravi de vous rencontrer.

J’ai remercié ma bonne étoile d’avoir imaginé le petit accrochage du matin. Si quelqu’un m’avait prédit que dans une seule journée toutes les portes allaient s’ouvrir devant moi, je ne l’aurais pas cru.

Que dire de cette soirée qui m’a permis de connaître plus amicalement les deux couples, lesquels se montrèrent sous un jour aimable. L’apéritif s’est prolongé fort tard en longues conversations qui m’ont fait découvrir des personnes érudites et ouvertes à toutes les discussions. Je me suis bien gardé d’évoquer les affaires de Crouzal, et eux-mêmes n’en ont rien dit. C’en était même étonnant puisque tous les journaux du secteur avaient écrit des articles concernant la double disparition qui avait eu lieu à Crouzal. Est-ce que monsieur Gaston Berger savait qu’il était plus ou moins dans le collimateur de la police ? Peut-être pas, pourtant les policiers avaient dû lui poser des questions puisqu’il avait avancé un alibi. Pourquoi ne m’en avait-il rien dit ? Ou bien alors au contraire, c’était lui qui attendait que j’en parle en toute innocence. J’avais peut-être affaire à un rusé renard qui se méfiait. Si c’était le cas, il avait deviné que l’éraflure sur sa voiture était un prétexte pour l’approcher de plus près. C’est finalement l’idée que j’en ai eu. L’avenir allait me le confirmer.

Il était trop tard pour que je revienne dans mon foyer. Je suis donc resté cette fin de semaine à Montjean. Ce n’étaient pas les occupations qui me manquaient ; j’avais plusieurs articles à rédiger sur des sujets plus anciens.

***

Maintenant que je connaissais mes personnages, même si ce n’en était que par les apparences, je me demandais quelle relation ces gens pouvaient bien avoir avec le kidnapping du jeune Éric Dumoulin. En toute logique je supposais que les policiers étaient aussi bien et même mieux documentés que moi. Alors que fallait-il en penser ? Tout bien réfléchi ce n’était pas avec cette affaire que la police faisait le lien avec monsieur Berger.

Restait la bizarre disparition de l’oncle Edmond avec lequel Gaston avait eu – trois ans auparavant – une violente dispute. C’était certainement à ce sujet que la police avait un œil sur le neveu. Était-il possible que j’aie plus de chance que la gent policière pour glaner une piste et résoudre l’énigme ? C’était bien peu probable.

***

Le lundi 13 j’ai pris le temps de retourner à Crouzal pour y rencontrer le commissaire Brassard en lui expliquant mon projet de « fraterniser » avec le quatuor de Montjean. Il a d’abord froncé les sourcils en dodelinant de la tête avec des « tsiit tsiit » et l’air de dire que mon initiative n’était pas pour lui plaire. Mais après quelques secondes de réflexion il émit un vague « boof ! » en haussant les épaules et en finissant par : « Après tout pourquoi pas ? »

***

Durant les deux jours suivants, comme il ne se passa rien de nouveau ni à Crouzal ni à Montjean. J’ai vaqué ici et là en puisant avec le maximum de discrétion toutes les informations qui pouvaient caractériser mes personnages. J’ai aussi contacté mon collègue et associé Stéphane pour savoir s’il avait lui aussi un peu avancé et appris quelles étaient les relations entre les deux familles voisines, les Dumoulin et les Dubreuil. Il me fit savoir que ces gens avaient été de grands amis, mais ne l’étaient apparemment plus du tout. Il cherchait à en connaître les raisons, mais pas plus d’un côté que de l’autre, ni par le voisinage, il n’avait pu obtenir la moindre information. Rien non plus de nouveau au sujet du garçonnet disparu.

***

Il y avait maintenant bientôt une dizaine de jours que je me trouvais entre Crouzal et Montjean sans qu’il y ait le moindre frémissement qui eut de l’intérêt. C’était beaucoup plus longtemps que ce que j’avais innocemment cru en arrivant sur cette double disparition, surtout sans qu’il y ait le moindre élément positif qui permette de prévoir les lendemains. Monsieur Leclair devait lui aussi commencer à penser que cette affaire policière s’éternisait plus que prévu, lui coûtait cher, et surtout sans que je lui adresse le moindre article qui eut de l’intérêt. Cependant il ne faut pas croire que je dormais en attendant qu’il y ait du nouveau sur les deux enquêtes qui occupaient la police. Durant ces derniers mois, j’avais fait plusieurs reportages spécifiques, lesquels reposaient pour la plupart sur des recherches scientifiques. Il n’y avait pas eu un caractère d’urgence à rédiger des articles qui se résumaient à quelques études inachevées ou à des modifications prévisibles. Aussi, lorsque j’avais des moments d’inactivité, je pouvais reprendre mes notes et en faire des textes que j’envoyais régulièrement à mon journal. C’était mieux que rien.

Revenons à l’actualité.

Le mercredi 15 dans l’après-midi, je recevais un appel téléphonique venant du capitaine Favier. Il me dit :

— Il y a quelques jours, le commissaire Brassard nous a fait savoir que vous projetiez de contacter monsieur Berger. Il n’y était pas opposé dans la mesure où il vous serait peut-être possible d’obtenir des informations telles que diverses confidences que l’on conte plus aisément à un simple citoyen qu’à un policier. Pour ma part je n’y crois pas du tout. Nous avons certainement plus de possibilités que vous pour obtenir des renseignements sur ces gens, et cela de manière officielle. Je ne vois pas pourquoi monsieur Berger irait se vanter auprès de vous d’avoir rossé son oncle jusqu’à provoquer sa mort, car c’est ce que nous pensons.

— En toute logique capitaine… lui répondis-je, je crois que vous avez certainement raison, si monsieur Berger est celui que vous croyez, il ne viendra pas s’en vanter auprès de moi. Mais en dehors de supposées confidences que ces gens me feraient innocemment – ce dont je doute –, ces deux couples ont des personnalités intéressantes qui peuvent m’apporter un sujet d’article pour mon journal. Si en plus je peux vous être utile d’une quelconque manière, je me ferai un devoir de vous transmettre aussitôt ce qui pourrait combler vos lacunes.

Il n’insista pas, mais aux « huuumm » à répétition que me transmettait l’appareil, il m’était aisé de comprendre les doutes de ce policier, lequel n’approuvait pas mon initiative. Et puis c’est bien connu, comme me l’avait dit le commissaire Brassard, la gent policière n’aimait pas avoir des journalistes sur son chemin. Aussi je me suis sagement abstenu de commentaire et surtout, je me suis surtout bien gardé de parler de l’invitation qui m’avait été faite. Il me fallait pourtant en convenir, il n’y avait aucune raison pour que monsieur Gaston Berger vienne auprès de moi se confesser pour avouer qu’il n’était pas étranger à la disparition de son oncle. Cet appel avait l’avantage de me faire savoir que mon intrusion dans cette affaire n’était pas vue d’un très bon œil par le capitaine Favier. Elle le serait même de moins en moins si je ne démontrais pas rapidement que je pouvais avoir une certaine utilité.

Pour ne pas perdre mon temps, je suis allé à Crouzal pour y rencontrer mon occasionnel associé. Je lui ai conté ce que j’avais appris ces derniers jours et ce que j’en attendais pour la suite. De son côté il me dit :

— Dans l’actualité qui les concerne, autant les Dubreuil que les Dumoulin sont aussi fermés que des tombes. Ils ne reçoivent personne à part les policiers. Je ne suis pas le seul à avoir essayé de les approcher ; tous nos confrères ont tenté leur chance sans aucun succès.