5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper Spannungsvoll

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

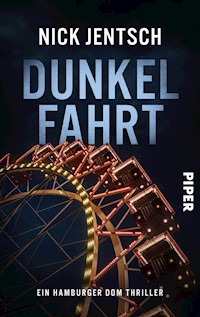

Was, wenn deine Freundin in der Geisterbahn spurlos verschwindet, nur weil du zu feige warst auszusteigen? Ein fröhlicher Abend mit seiner besten Freundin Paula auf dem größten Volksfest Norddeutschlands, dem Hamburger DOM, wird für Max zum Alptraum. Während der Fahrt in der neuen Horror-Geisterbahn kommt es zu einem ungeplanten Zwischenfall. Was soll er tun? In dem Käfigwagen sitzen bleiben, bis Hilfe kommt, oder soll er wie Paula den mutigen Schritt in die Dunkelheit wagen? Was Max zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt: Welchen Weg er auch wählt, er trifft eine Entscheidung auf Leben und Tod. »Das Gefühl, das hier beim Lesen vermittelt wurde, fand ich toll. Ich fühlte mich in dem Wagen und verspürte Gänsehaut. Dem weiteren Verlauf verfolgte ich angespannt, mitfiebernd und wurde mit einem überraschenden Ende für meine Geduld belohnt. Das Buch hatte etwas, was mich fesseln und binden konnte, eine schöne Atmosphäre, die mal wieder Lust auf Hamburg und den DOM macht, nur ohne Geisterbahn.« ((Thrillerwelt))

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Dunkelfahrt« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2023

Redaktion: Franz Leipold

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: Giessel Design

Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Zitat

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Danksagungen und letzte Worte

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

»Alle einsteigen – die nächste Fahrt geht rückwärts!«

unbekannter Verfasser

Kapitel 1

Mit schnellen Schritten lief er die schmale Gasse am Ende des Festplatzes entlang. Vorbei an verrammelten Buden, die wirkten, als wären sie in einen tiefen Schlaf verfallen und würden nun darauf warten, dass man sie wieder ins Leben zurückruft. Es war später geworden, als gedacht. Die letzten Stunden hatte er damit verbracht, vornehmlich besonders schwere und unhandliche Dinge durch die Gegend zu schleppen. Als Aushilfe blieb ihm jedoch keine Wahl; außerdem wollte er nicht als Weichei dastehen. »Hier gibt es Krafttraining für lau«, lautete einer der Sprüche, die er sich etliche Male anhören musste. Außerdem spekulierte er auf eine Beförderung. Wenn er sich gut machte, würde er bestimmt für länger angeheuert und könnte die nächsten vier Wochen sein Taschengeld ordentlich aufbessern.

Das Telefon in seiner Hosentasche summte. Er blieb stehen und schaute auf das Display. Eine neue Nachricht war eingegangen. Er öffnete das Chatfenster und scrollte sich durch den ellenlangen Text des Chatverlaufs. Die letzten Stunden auf der Arbeit hatte er keine Zeit gehabt, sich mit seinem Handy zu beschäftigen, geschweige denn den Unterhaltungen zu folgen. Und es war einiges passiert. Lukas und Anna hatten Schluss gemacht; Leon war auf einer total öden Party auf der Veddel versackt und postete Selfies mit seiner Bierflasche. Hannah hatte zunächst Stress mit Mia, und weil die sich verplapperte, dass sie die Schule geschwänzt hatten, kurze Zeit später auch mit ihren Eltern. Das war alles. Also nichts Außergewöhnliches.

»Leute, was geht heute noch?«, tippte er in Sekundenschnelle.

Ein merkwürdiges Geräusch ließ seinen Blick hochschnellen. War das ein leises Rascheln? Er blickte sich um, konnte in der Dunkelheit jedoch nichts Genaues erkennen. Es war überhaupt viel zu finster, um irgendetwas auszumachen. Vermutlich nur eine Ratte, die sich an den Mülleimern zu schaffen machte. Sein Blick ging zurück auf sein Handy, und seine Finger tippten bereits wieder.

»Bin noch unterwegs, melde mich gleich.«

Das undefinierbare Geräusch wiederholte sich, gefolgt von einem leisen Stöhnen. Es kam eindeutig aus der dunklen Ecke dort hinten. Mit seinem Handy versuchte er, die Stelle auszuleuchten. Er erblickte einen Mann, der mit einem Müllsack vor den Abfalltonnen hantierte. Als er ihn anleuchtete, schreckte dieser auf wie ein scheues Reh. Rasch schaltete er das Handy aus und steckte es in seine Hosentasche zurück.

»Alles klar, Mann?«, rief er zögerlich.

Keine Antwort. Unbeeindruckt versuchte der Typ, den unhandlichen Müllsack nach oben zu wuchten und durch die schmale Öffnung zu quetschen. Dabei stöhnte er erneut auf, als würde er Gewichte stemmen. Ergebnislos fiel der Sack zurück und knallte auf den Asphaltboden.

»Kommst du klar?«

Wieder keine Antwort. Er ging einige Schritte auf den Unbekannten zu, um besser sehen zu können. Ein junger Mann in seinem Alter schaute ihn aus dunklen Augen an. Mit seinen zerrissenen Klamotten und den fettigen Haarsträhnen machte er einen ungepflegten Eindruck. Vielleicht ein Obdachloser, der etwas Essbares suchte? Je näher er kam, desto stärker stieg ihm ein süßlicher Geruch nach Verwesung in die Nase. Angewidert wandte er sich ab, doch dann drehte er sich noch mal um und hielt kurz die Luft an.

»Warte, ich fasse mit an«, sagte er schließlich hilfsbereit.

Bevor er womöglich vergeblich auf eine Antwort wartete, griff er kurzerhand beherzt zu. Durch die dicke schwarze Plastikfolie fühlte er einen weichen und zugleich knochigen Inhalt. Seltsam. Er konnte keinen Zusammenhang herstellen, aber sein Instinkt schlug Alarm. In diesem Moment wurde er ohne Vorwarnung unsanft in die Rippen und zur Seite gestoßen. Er stürzte auf den Asphalt, und der schwere, übel riechende Müllsack fiel direkt auf ihn. Die Verknotung am oberen Ende löste sich, sodass der Blick ins Innere frei wurde.

»Was zur Hölle ist …«

Das konnte nicht sein. Panisch schnappte er nach Luft. Sein Herz schlug schneller, pochte bis zum Hals. Ihm war speiübel. Wie von der Tarantel gestochen, richtete er sich blitzschnell auf und blickte sich ängstlich um. Wo war der Typ hin? Er hatte ihn nicht weglaufen sehen. In diesem Moment wurde ihm klar, dass ihm nur eine Möglichkeit blieb: die Flucht nach vorne. Er rannte so schnell wie noch nie in seinem Leben. Er konnte den Ausgang bereits sehen und dahinter die belebte Straße. Es waren nur noch wenige Meter, doch eine Unebenheit im Boden ließ ihn kurz vor dem Ziel straucheln. Er konnte einen Sturz gerade noch abfangen, aber das Handy rutschte aus der Hosentasche und fiel auf den Boden. Kurz überlegte er, bevor er stoppte. Hektisch bückte er sich nach dem Telefon und hielt es krampfhaft in den Händen. Er schaute sich um, und plötzlich sah er den Typen, der wie eine Fata Morgana in einigen Metern Entfernung vor ihm auftauchte. Der Weg zur rettenden Straße war versperrt. Für einige Atemzüge standen sie sich regungslos gegenüber. Er in der Hocke, der andere breitbeinig und wie eine unüberwindbare Wand vor ihm. Wie in einem Western, auch wenn es sich mehr wie ein Horrorfilm anfühlte. Wartete er darauf, wer den ersten Schritt machte? Langsam, im Zeitlupentempo richtete er sich auf. In diesem Augenblick klingelte sein Handy, schrill und laut. Ein Anruf. Was tun? Bevor er eine Entscheidung treffen konnte, sprang der Typ direkt auf ihn zu. In der Hand hielt er einen länglichen Gegenstand. Jetzt musste er so schnell wie noch nie in seinem Leben rennen, denn die Flucht war seine einzige Chance. Mit einem Anflug von Zuversicht rannte er los. Doch seine Beine waren nicht so schnell wie sein Kopf. Ein heftiger Schlag in den Rücken stoppte sein Vorhaben, gefolgt von einem zweiten, der ihm den Boden unter den Füßen wegzog. Er stürzte und hielt sich die Hände vor das Gesicht. Der dritte Schlag war der letzte, den er spürte, als sein Cappy vom Kopf geschleudert wurde.

Kapitel 2

Es war ein trüber Tag. Der Regen prasselte auf das Dach. Es war kalt. Nicht ungewöhnlich für einen Herbsttag in Hamburg. Er hatte es sich auf der zu einem Bett umgebauten Sitzecke im Mittelteil des Wohnwagens bequem gemacht. Hier hatte er seinen Schlafplatz. Die Heizung war zwar aus, aber er hatte zwei Decken, die ihn wärmten. Die Tropfen trommelten gegen die Scheiben. Wilbert starrte nach oben und malte sich aus, wie es wäre, wenn der Regen Löcher in das Dach fressen würde. Auf einmal musste er lachen. Dann hätten sie eine Regendusche.

Er setzte sich auf und zog sich am Fensterrahmen hoch. Vorsichtig schob er die Vorhänge beiseite und schaute aus dem kleinen Fenster. Draußen war es finster, nur der Mond spendete etwas Licht. Allmählich gingen die bunten Lichter aus. Er konnte keine Musik mehr hören. Demnach musste es kurz nach Mitternacht sein. Das war die Zeit, wo sein Vater Feierabend machte. Schnell legte er sich wieder hin. Und obwohl er zu dieser Zeit längst hätte schlafen sollen, lag er wach im Bett und starrte an die Decke. In seinem Kopf spukten die Gedanken. Er wartete darauf, dass sein Vater heimkam. Allein gruselte er sich. Wilbert setze sich auf und schaute sich um. Alles war dunkel. Er hörte, wie jemand um den Wagen schlich. Wer war das? Um diese Uhrzeit? Wie spät war es überhaupt? Hier im Wohnwagen gab es keine Uhr und wenn, er hätte sie noch nicht lesen können. Aber er konnte mindestens bis zehn zählen. Das hatte er gerade gelernt. Er fing an. Eins. Zwei. Drei … Nach der Zwölf kam er nicht weiter. Er dachte angestrengt nach und ihm fiel dreizehn ein. Bei allem, was darüber hinausging, verhaspelte er sich oft. Mit Zahlen hatte er es ohnehin nicht so. Peinlich, dass er mit seinen sieben Jahren nicht weiter war. Lag das daran, dass er nie den Kindergarten besucht hatte? Lernte man dort zählen? Oder erst später in der Schule? Er wusste es nicht. Über dieses Thema hatten er und sein Vater nie gesprochen. Er war sich aber sicher, dass er eines Tages dran sein würde und zur Schule musste. Wie alle anderen Kinder. Er überlegte. Durfte man dorthin erst, wenn man richtig zählen konnte? War das der Grund, warum sein Vater ihn bisher nicht angemeldet hatte? Er nahm sich fest vor, fleißig zu üben. Gleich morgen würde er damit anfangen. Doch wie? Da kam ihm eine Idee. Am Nachmittag würde er rüber zur Losbude mit dem lustigen Namen Glückskutsche gehen. Der dicke Mann dort war der Losverkäufer. Onkel Fred nannten ihn alle. Er saß den ganzen Tag bis spät in die Nacht auf einem viel zu kleinen Hocker und verkaufte Lose. Sein weißer Kittel ließ ihn wie einen Doktor aussehen. Dazu trug er eine lustige Brille mit viel zu dicken Gläsern. Wenn die Sonne schien, schwitzte er meist so stark, dass sich winzige Perlen auf seiner Stirn bildeten und in den Eimer mit den Losen tropften. Zwischen seinen Lippen klemmte immer ein Zigarillo, der süßlich nach Vanille duftete. Er konnte gleichzeitig rauchen und reden, auch wenn er mit dem Glimmstängel im Mund ziemlich nuschelte. Mindestens genauso bewundernswert war, dass er ein Meister im Zählen war. Ein richtiger Rechenkünstler. Egal, wie viele Lose gekauft und mit welchen Scheinen bezahlt wurde, prompt gab er das Wechselgeld ohne zu zögern raus. Wollte jemand seine Gewinnpunkte gegen einen Preis einlösen, dann zählte er alles blitzschnell zusammen und zeigte meist nur auf die Kisten mit den Trostpreisen. Onkel Fred war ein wenig merkwürdig, aber wenn er nicht gerade seinen schlechten Tag hatte und vor sich hin grummelte, war er ein ziemlich netter Typ. Der würde ihm bestimmt helfen und mit ihm zählen üben. Bei dieser Gelegenheit könnte er noch mal darüber nachdenken, ob er das Geldstück aus seiner Schatzkiste in ein Los investieren sollte. Er beugte sich über den Rand seines Schlafplatzes und fasste kopfüber nach der Kiste. Beim ersten Versuch bekam er sie nicht zu fassen, sondern schob sie eher noch etwas tiefer unters Bett.

»Mist.«

Vorsichtig hüpfte er aus der Koje, ohne einen Laut zu verursachen, und krabbelte bäuchlings in die Dunkelheit unter seinem Schlafplatz. Mutig tastete er sich mit den Händen voran. Er fühlte einige klebrige Spinnenweben, doch die machten ihm nichts aus. Dann griff er beherzt zu und bekam ihn zu fassen: einen alten Schuhkarton, den er bunt angemalt hatte. Oben drauf prangte ein Totenkopf als Warnung. Langsam hievte er den Karton mit der wertvollen Fracht auf sein Bett. Er schob die Vorhänge ein Stück weiter auf, sodass der Mond hereinschien und den Raum beleuchtete. Vorsichtig hob er den Deckel seiner kleinen Schatzkiste an und griff mit zittrigen Fingern nach dem flauschigen Inhalt. Den großen durchsichtigen Plastikbeutel mit etwas strengem Geruch legte er auf sein Kissen. Neben allerlei Krimskrams fühlte er eine runde Münze. Das musste das Geldstück sein. Super, dann könnte er morgen zur Glückskutsche und sein Glück versuchen. Er hoffte so sehr, dass Onkel Fred gut drauf war und ihm ein vielleicht sogar ein extra Los schenkte. Dann hatte er noch bessere Chancen. Er war seit Beginn der Kirmes hinter einem der Hauptpreise her. Ein großes Stofftier in der Form eines Bären. Der Teddy hatte eine hellbraune Farbe, schwarze Knopfaugen und eine lustige rötliche Nase. In den Tatzen hielt er ein Kissen in Herzform mit der Aufschrift I LOVE YOU. Auch wenn Wilbert nicht wusste, was das bedeutete, so wusste er doch eines ganz bestimmt: Er musste den Bären unbedingt haben. Er hing in der Losbude ziemlich weit oben, und manchmal fragte sich Wilbert, wie Onkel Fred überhaupt da rankommen wollte mit seinen kurzen dicken Armen. Das Teil wirkte riesig, vermutlich war der Bär größer als er selbst. So etwas Tolles hatte er niemals in seinem Leben gesehen. In Gedanken sah er sich schon damit über den Kirmesplatz laufen, sofern er ihn denn überhaupt tragen könnte. Mit der Schubkarre würde es auf jeden Fall funktionieren. Alle würden sich nach ihm umschauen und ihn um den Hauptpreis beneiden. Seinem neuen Freund würde er dann alles zeigen: das Riesenrad, den Autoscooter und natürlich auch ihre Geisterbahn. Das wäre eine tolle Sache. Es gab nur ein Problem. Seinen Vater hatte er unzählige Male gefragt, ob er ihm genau solch einen kaufen könne. Doch der hatte stets mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, das wäre viel zu teuer und für so einen Blödsinn wäre kein Platz im Wohnwagen. Dabei könnte der Teddy doch bei ihm im Bett schlafen. Wenn alle etwas enger zusammenrückten, passte es doch bestimmt.

Warum konnten sie nicht einfach so viele Lose kaufen, bis sie den Hauptpreis zusammen hatten? Ein Los kostete nicht die Welt. Aber Onkel Fred sei ein Gauner und es wäre gar nicht möglich, einen Hauptgewinn zu ergattern, egal, wie viele Lose man kaufte. So sei das Spiel. Das konnte Wilbert einfach nicht glauben. Es war doch wenigstens einen Versuch wert. Es gab nur eine Möglichkeit: Er musste es heimlich probieren. Allerdings war er etwas verunsichert, ob ein erstes Zusammentreffen zwischen Meister Petz und seinem Vater glimpflich ausginge. Wie würde er reagieren, wenn auf einmal ein riesiger Bär am Esstisch im Wohnwagen säße? Er musste es darauf ankommen lassen und es einfach versuchen. Wilbert lachte in sich hinein. Das wäre so witzig. Sein Vater würde Augen machen. Schnell nahm er die Münze an sich und legte sie in einen seiner Schuhe, die vor dem Bett standen. Morgen früh würde er direkt darüber stolpern und an seinen Plan erinnert werden.

Er tastete sich weiter voran und fand eine Packung Kaugummi mit Pfefferminzgeschmack sowie einige Bonbons, die lose in der Kiste kullerten. Bevor er den Plastikbeutel wieder einpackte, hielt er ihn gegen das fahle Mondlicht. Zwei Knopfaugen schauten ihn an. Er überprüfte den Zippverschluss, zog ihn fester und rümpfte die Nase. Warum stank das so erbärmlich? Morgen bei Tag musste er sich dringend darum kümmern. Noch mal ein paar Stunden in die Sonne legen und dann erneut mit einer ordentlichen Ladung Haarspray drüber. Das sollte dann wieder einige Tage halten. Die goldene Dose, die er in einer der Schubladen versteckt hatte, erinnerte ihn mit dem wohligen Geruch nach Vanille an seine Mutter. Immer wenn sie ihn umarmt und an sich gedrückt hatte, schnupperte er heimlich an ihren Haaren. Diesen Geruch würde er nie mehr vergessen, vorausgesetzt das Haarspray ging ihm nicht aus. Das hier in dem Beutel stank allerdings gerade furchtbar streng. Vor einigen Tagen hatte sein Vater das arme Ding in einer Ecke hinter der Geisterbahn erwischt und prompt mit einer herumliegenden Holzplanke erschlagen. Wilbert hatte es mit seinen eigenen Augen gesehen und war ebenso erschrocken wie fasziniert. Eben war es noch quicklebendig und von einem Moment auf den anderen rührte es sich nicht mehr von der Stelle. Zielstrebig wurde es am Schwanz gepackt und dann kurzerhand in die Mülltonne geschmissen. Kurze Zeit später, als der Vater außer Sichtweite war, ging Wilbert zurück und fischte das Ding wieder heraus. Es fühlte sich noch warm und flauschig an, auch wenn der Kopf etwas schief runterhing. Für eine Nacht deponierte er es in dem kleinen Kühlfach im Küchenschrank, aber das war keine Lösung auf lange Sicht. Das Haarspray war schließlich die rettende Idee, um den jetzigen Zustand des kleinen niedlichen Wesens auf längere Zeit zu erhalten. Seitdem wohnte sein neuer Freund in einer kleinen Box unter dem Bett und durfte mindestens einmal täglich an die frische Luft. Vorsichtig schmiegte er den erstarrten Körper mit dem flauschigen Fell an sich. Dabei musste er die Luft anhalten aufgrund des widerlichen Gestanks, der in seine Nase drang. Er schaute tief in die milchig trüben Augen, die ihn dumpf anschauten.

»Du bist perfekt. So wie du bist. Und du gibst keine Widerworte. Ich mag dich. So wie du bist«, hauchte er ihm zu.

Behutsam legte er den Beutel mit der toten Ratte zurück und schob die Kiste unter das Bett. In diesem Moment sprang die Tür mit einem lauten Schlag auf. Die flackernde Lampe an der Decke ging an. Sein Vater kam polternd herein, er schnaufte wie eine alte Dampflokomotive. Wilbert hielt sich die Hände vor die Augen und blinzelte ins Helle. Sein Vater stapfte wortlos an ihm vorbei, machte das Licht wieder aus und ging nach hinten in seinen Schlafbereich, der durch einen Vorhang vom mittleren Teil des Wohnwagens abgetrennt war. Es polterte erneut. Bestimmt hatte sich sein Vater wieder den Kopf am Einbauschrank gestoßen. Er hörte, wie sein Vater fluchte, aber er kannte die Wörter nicht, die er benutzte. Dann wurde es still. Nur ein gleichmäßiges Schnarchen kurze Zeit später drang durch den Wohnwagen, und da wusste Wilbert, dass er nicht mehr alleine war.

Seit dem Tod seiner Mutter vor fast einem Jahr hatte Wilbert es besonders schwer. Es gab nur ihn und seinen Vater. Und somit war er ganz allein. Sein Vater war nicht sehr gesprächig. Das war er noch nie. Auch nicht, bevor diese Sache passiert war. Sie hatten seitdem nur die notwendigsten Worte gewechselt, aber die meiste Zeit schwiegen sie sich an. Wilbert sah ihn ohnehin nicht oft, denn er arbeitete rund um die Uhr an der Geisterbahn. Der Geisterbahn Monsterhöhle. Während seine Mutter im Kassenhäuschen saß und sich um die Einnahmen kümmerte, war sein Vater für den Betrieb des Fahrgeschäfts zuständig. Er war mit seinen fünf Jahren zu klein, um zu helfen oder mitarbeiten zu können, und stand somit meist nur im Wege. Zumindest war es das, was sein Vater zu ihm sagte, wenn er denn überhaupt mit ihm redete. Seine Mutter hätte das nie zu ihm gesagt. Sie war der wunderbarste und liebste Mensch, den er jemals getroffen hatte. Sie kümmerte sich um ihn. Sie teilte seine Freude und war für ihn da, wenn er traurig war. Und sie backte die besten Pfannkuchen weit und breit. Alles das vermisste er jeden Tag aufs Neue. Besonders dann, wenn er abends allein im Wohnwagen lag. Sie war es auch, mit der er zum ersten Mal in die Monsterhöhle fahren durfte und die ihm die sonderbaren Bewohner vorstellte. Jedes der Monster hatte einen eigenen Namen. Und selbst wenn sie von außen gruselig oder schrecklich aussahen, sagte seine Mutter, dass sie gute und liebe Monster waren, die keinem etwas Böses wollten. Sie machten sich bestenfalls einen Spaß daraus, die Fahrgäste zu erschrecken. Und außerdem passten sie gut auf alles auf. Dass keinem etwas Schlimmes passierte. Seitdem hatte er keine Angst mehr. Vor nichts und niemandem. Wenn er wenigstens irgendjemanden hätte, der sich um ihn kümmerte. Aber da gab es keinen. Häufig wechselten sie von Woche zu Woche den Platz. Da war es schwer, Freunde zu finden. Hier auf dem DOM standen sie vier Wochen am Stück, doch das war eher die Ausnahme. Die meisten Plätze wurden nur für wenige Tage bespielt. Er hätte sich nichts mehr gewünscht als richtige Freunde. Es gab die Kinder, der anderen Schaustellerkollegen, mit denen kam er aber nicht zurecht. Sie ärgerten ihn, wann immer sie eine Möglichkeit sahen. Für sein Alter war er zwar groß gewachsen, aber eher dünn und schlaksig. Sie nannten ihn das Monsterkind. Nicht, dass er aussah wie eines. Auch nicht wegen der abstehenden Ohren, die sich mit der Zeit verwachsen würden, wenn seine Mutter recht hatte. Was immer das bedeutete. Er müsste nur Geduld haben. Dazu kamen drei auffallend sichtbare Zahnlücken, die er sich beim Spielen zugezogen hatte. Aber er war kein Monster. Trotzdem hänselten ihn die anderen und zogen ihn damit auf. Und bestimmt hatte er diesen Spitznamen nur bekommen, weil sein Vater eine Geisterbahn hatte. Die Figuren in der Bahn waren nicht richtig gruselig, und kaum jemand fürchtete sich vor ihnen. Sonst würden sie sich besser in Acht nehmen und nicht so fies zu ihm sein. Das Blöde war nur, dass er so schreckhaft war. Er erschrak bei jedem Geräusch, und oft machten sich die anderen Kinder einen Spaß daraus, ihn zu ärgern, indem sie hinter seinem Rücken Buh riefen.

Zu seinen Monstern hatte Wilbert eine besondere Beziehung. Nicht nur, dass er alle mit Namen kannte; jedes hatte seine eigene Persönlichkeit, und häufig unterhielt er sich mit ihnen. Das durfte aber keiner wissen, schon gar nicht sein Vater. Der würde ihm sagen, dass er verrückt sei. Die Monster gaben zwar keine Antwort, genau wie sein Vater, aber er hatte das Gefühl, dass sie ihm zuhörten und dass sie ihn verstanden. Als seine Mutter noch lebte, war alles anders gewesen. Und besser. Sie hatte sich liebevoll um ihn gekümmert. Dann kam dieser Mittwoch, an dem es passierte – ein Unfall, der alles veränderte. An die Einzelheiten konnte er sich nur noch bruchstückhaft erinnern. Alles ging so schnell, und doch lief es vor seinem geistigen Auge in Zeitlupe ab, wie in einem Film. Es war ein grauer, unfreundlicher Morgen gewesen. Da es die ganze Nacht durchgeregnet hatte, war alles feucht und klamm. Sein Vater und die Arbeiter waren in Hektik, standen unter Zeitdruck, um den Aufbau rechtzeitig zu schaffen. Wilbert spielte auf einem schmalen Zufahrtsweg zwischen der Geisterbahn und dem Wohnwagen mit seinem Fußball. Er hatte mithelfen wollen, aber bei den Kranarbeiten stand er nur im Weg herum. Das war ungerecht, sonst durfte er auch immer schon mal unter Aufsicht das eine oder andere Holzbrettchen für den sicheren Unterbau des Geschäftes unterlegen. Nun stand er im Abseits.

Von der Seite aus hatte er alles im Blick. Lustlos kickte er den Ball hin und her. Sein Vater saß im Fahrerstand des Krans und war dabei, mit zwei Mitarbeitern die Bahn aufzubauen. Ein großes Fassadenteil hing am Haken, als es von einer kräftigen Windböe erfasst wurde und gegen einen Pfosten des Fahrgeschäfts schlug. Erbost fluchte sein Vater lautstark und brüllte die Arbeiter wütend an. Wilbert zuckte zusammen. Der Ruf seines Namens zog seine Aufmerksamkeit in die andere Richtung. Seine Mutter stand in der Wohnwagentür, in den Händen einen Teller, auf dem ein Stapel köstlich duftender Pfannkuchen darauf wartete, verspeist zu werden. Fröhlich winkte sie mit der einen Hand, um auf sich aufmerksam zu machen, doch er hatte längst den unwiderstehlichen Duft wahrgenommen. Sie stellte den Teller auf den kleinen weißen Campingtisch mit der bunten Blumentischdecke. Ein Glas von der leckeren selbst gemachten Erdbeermarmelade wartete auf dem Tisch bereits auf ihn. Freudig lief seine Mutter ihm entgegen und breitete die Arme aus. Das war das Zeichen für eine dicke Umarmung. Um sein Fußballspielen wenigstens mit einem letzten tollkühnen Schuss zu krönen, kickte er den Ball mit einem kräftigen Tritt. Unerwarteterweise flog er in einem hohen Bogen auf den Kran zu und prallte mit lautem Getöse gegen die Seitenscheibe des Führerhauses. Ein Wahnsinnsschuss! Das, was dann passierte, kann er bis heute nicht verstehen. So kam es zu dem Unglück. Der Wind drehte plötzlich, und aus den Augenwinkeln nahm er einen Schatten wahr. Wilbert blickte irritiert nach oben. Das Fassadenteil hing direkt über seinem Kopf und schwankte unkontrolliert hin und her. In diesem Moment löste sich eines der Führungsseile. Ein unerwarteter heftiger Stoß von der Seite ließ ihn zu Boden stürzen. Es gab ein knirschendes Geräusch, das er nie in seinem Leben vergessen würde. Als er verdutzt aufblickte, sah er nur noch den Arm seiner Mutter unter dem Fassadenteil hervorschauen. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Er lief zu dem Tisch mit den Pfannkuchen, schnappte sich einen und verkroch sich unter der Treppe des Wohnwagens. Schmatzend fiel er in ein dunkles Loch. An das, was danach passierte, kann er sich nicht mehr erinnern. Ein dunkler Nebel breitete sich in seinem Kopf aus. Und ein Schmerz, der sich tief in sein Herz brannte. Später hörte er, dass sein Volltreffer der Auslöser für eine Kettenreaktion war. Sein Vater erschrak und verwechselte mit dem Schalthebel links und rechts, wodurch sich das Fassadenteil unkontrolliert bewegte. Der Wind tat dann sein Übriges.

Das Erste, an das Wilbert sich wieder erinnern konnte, war die Trauerfeier einige Tage später. Alle waren gekommen. Die Schausteller vom Platz und ein Pastor, der ziemlich viel redete. Was er erzählte, kapierte Wilbert nicht. Nur so viel, dass dort, wo seine Mutter jetzt war, nämlich im Himmel, alles besser zu sein schien. Auch wenn er das nicht so ganz verstand. Warum war es dort oben schöner als hier unten mit ihm? Das ergab keinen Sinn. Und warum durfte er dann nicht mit ihr im Himmel sein? Das verstand er nicht. Am liebsten hätte er seinen Vater gefragt, aber von dem war keine Antwort zu erwarten. Er blickte sich um und schaute in die Runde. Die meisten hatten ernste Gesichter, einige weinten sogar. Und alle trugen schwarz. Nur er und sein Vater nicht. Er hatte das Gleiche an wie immer. Jeans und T-Shirt. Wenigstens hatten sie die Sachen vorher noch mal gewaschen. Auf den Knien seiner Hose prangte auf beiden Seiten ein großer Flicken mit einem roten Fuchsgesicht. Darunter war sie bis vor Kurzem so durchgescheuert gewesen, dass seine blanken weißen Knie sichtbar waren. Daraufhin hatte sein Vater ihm eine Nadel und einen Faden in die Hand gedrückt und ihm noch flugs erklärt, was er zu tun hatte. Die anfänglichen Versuche, die spitze Nadel durch den dicken Jeansstoff zu stechen, gingen in die Fingerkuppen. Nach dem ersten Schmerz bildeten sich kleine rote Blutstropfen. Doch er gab nicht auf, und nachdem er sich daraufhin sämtliche Finger vorsorglich mit dickem Pflaster umwickelt hatte, ging es deutlich besser. Mutig stach er zu, führte den Faden durch den Stoff und setzte erneut an. Immer schneller stach er zu. Sein Kopf glühte vor Anstrengung. Er schaffte es sogar, den Flicken so anzunähen, dass er fest aufsaß. Kreuz und quer zog sich der Faden durch das Gesicht des Fuchses. Ein klein wenig schief und quer, aber immerhin. Beim zweiten Aufnäher ging es viel besser. Das hatte er ganz alleine geschafft, und darauf war er sehr stolz.

Wilbert drehte sich um. Sie hatten den besten Platz bekommen, vorne in der ersten Reihe. Ungeduldig rutschte er auf seinem Stuhl hin und her. Sein Vater kniff ihn unsanft in die Seiten; das war das Zeichen, still zu sitzen. Wilbert wühlte in seinen Taschen und fand einen Kaugummi. Er war aus der Hülle gefallen und etwas staubig. Heimlich steckte er ihn in den Mund. Vorsichtig versuchte er zu kauen, ohne zu schmatzen. Er blickte nach vorne, wo der offene Sarg stand. Dort lag sie und schien zu schlafen. Seine Mutter war jemand, den alle ins Herz geschlossen hatten. Immer gut gelaunt und für jeden ein offenes Ohr. Bestimmt waren deshalb so viele Leute gekommen. Um den Sarg herum wunderschöne Blumengestecke und Kränze aufgestellt. So viele hatte Wilbert noch nie auf einem Haufen gesehen. Der Kranz mit den strahlend weißen Nelken war von seinem Vater. Es waren die Lieblingsblumen seiner Mutter gewesen. Schade, dass sie das alles nicht sehen konnte. Gedankenverloren plusterte sich der Kaugummi aus seinem Mund zu einer Blase auf und zerplatzte mit einem schnalzenden Knall. Ups. Wilbert zuckte zusammen. Sein Vater schaute ihn böse an und nur die anderen Gäste, die sie beide anstarrten, verhinderten eine Ohrfeige. Ein Mädchen, das schräg hinter ihnen saß, fing an zu kichern. Wilbert drehte sich um und streckte ihr frech die Zunge raus. Dann nahm er den Kaugummi aus seinem Mund und ließ ihn heimlich unter der Sitzfläche seines Stuhles verschwinden. Sicher war sicher. Wenn alles vorbei war, würde er ihn wieder hervorholen.

Kerzen flackerten im Licht. Alles wirkte feierlich und andächtig. Abgesehen von dem Mann vorn am Pult, der ununterbrochen seinen Text predigte. Wilbert stand auf und schlich auf leisen Sohlen nach vorne. Sein Vater wollte ihn am Arm festhalten, aber er war schneller. Der Pastor redete einfach weiter. Wilbert verstand kein Wort, aber er wollte seine Mutter unbedingt noch einmal sehen. Mutig schlich er zum Sarg und guckte sie direkt an. Friedlich ruhte sie auf weißen Rüschenkissen. In ihren Händen hielt sie einen Strauß weißer Lilien. Sie sah genauso aus, wie er sie in Erinnerung hatte. Sie war schön wie immer, die Haare hübsch zurechtgemacht, als wäre sie zu einer Feier eingeladen. Vielleicht ein wenig zu stark geschminkt für ihre Verhältnisse. Das passte nicht zu ihr. Und sie hatte das schönste Kleid an, das sie besaß und das sie sonst nur sonntags oder an besonderen Tagen trug. Sie sah aus, als würde sie friedlich schlafen. Die Augen fest verschlossen. Ein Schlaf, aus dem sie nie wieder aufwachen sollte, wenn das stimmte, was sein Vater sagte. Sie war tot, sah jedoch nicht tot aus. Tot. Was für ein Wort. Nur drei Buchstaben, und doch verstand er nicht, was es wirklich bedeutete. Er hatte so viele Fragen, doch es gab niemanden, der sie ihm beantworten wollte. Während er von einem Bein auf das andere tänzelte, wünschte er sich insgeheim, dass sie für alle Zeit bei ihm blieb, auch wenn sie für immer schlief. Dann gab er ihr einen sanften Kuss auf die Stirn, lief zum Pastor ans Rednerpult und zupfte ihn an seinem schwarzen Ärmel.

»Du … Herr Pastor, wie lange dauert das hier noch? Ich muss mal.«

Die Gäste fingen an zu lachen. Zunächst ein Mann in der letzten Reihe, dann setzten nach und nach alle anderen ein. Das erste Mal bei dieser Trauerfeier, dass die Stimmung sich besserte. Wilbert wunderte sich. Hatte er was Witziges gesagt oder lachten sie ihn aus, weil er aufs Klo musste? Der Pastor schaute ihn mit großen Augen an, wusste aber auch nicht, was er dazu sagen sollte, und verwies ihn zurück an seinen Platz auf der Bank. Sein Vater stand mit schweigender Miene da und hielt sich die Hände vors Gesicht. Als er sie runternahm, starrte er ins Leere. Seine Augen waren auch tot. Wilbert war unsichtbar für ihn. Das spürte er. Mit gesenktem Kopf setzte er sich wieder auf seinen Platz in der Bank. Das Klo musste warten, das war klar. Kraftvoll ertönte die Orgelmusik über ihm, wummerte bis in seinen Bauch und verwandelte den Raum in einen Konzertsaal. Die Melodie kam ihm bekannt vor. Er trällerte aus voller Kehle mit, auch wenn er den Text dazu nicht kannte.

Nach der Zeremonie konnte Wilbert endlich auf die Toilette gehen. Das war knapp gewesen. Viel Länger hätte er nicht mehr ausgehalten. Alle im Raum bekundeten ihm ihr Beileid, auch wenn er nicht wusste, was damit gemeint war. Aber jeder verabschiedete sich von ihm und seinem Vater persönlich. Er musste viele Hände schütteln. Manche Frauen tätschelten seinen Kopf, die Männer klopften ihm auf die Schulter. Warum machten sie das? Er war ratlos. Aber es fühlte sich gut an. So viel Aufmerksamkeit war er nicht gewohnt. Trotzdem gab es da etwas, was merkwürdig war. Obwohl alles ein schrecklicher Unfall gewesen war, hatte er das Gefühl, als wenn ihn alle komisch anschauten. Sogar sein Vater, aber der schaute durch ihn hindurch, ohne ihn direkt anzusehen. Das fühlte sich in seinem Bauch gar nicht gut an. Ihm wurde klar, dass dies der Zeitpunkt gekommen war, an dem er auf sich allein gestellt sein würde. Er hatte jetzt nur noch seine Monsterfreunde. Die würden ihn nie im Stich lassen. Die würden von jetzt an für ihn da sein und sich um ihn kümmern. Da war er sich sicher.

Fast fünfzehn Jahre später schaut Wilbert zufrieden aus dem Fenster seines Wohnwagens. Die Ereignisse aus seiner Kindheit und der tragische Tod der Mutter lagen lange zurück, waren nicht mehr als ein dunkler Schleier auf seiner Seele. Er erinnerte sich kaum. Ohnehin hatte er zu tun. Keine Zeit, um Gedanken an die Vergangenheit zu verschwenden oder Trübsal zu blasen. Die Geisterbahn war aufgebaut und stand fahrbereit auf dem Platz. In wenigen Stunden würden die ersten Besucher die Bahn stürmen und eine Fahrt in der Monsterhöhle wagen. Ein Gruselspaß für die ganze Familie – und für einige ein Erlebnis, das sie nie mehr vergessen sollten. Dafür würde er sorgen!

Kapitel 3

In Gedanken versunken sah Max aus dem Fenster. Von hier oben hatte er den besten Blick. Und St. Pauli, Hamburgs wildester und buntester Stadtteil, lag direkt vor seinen Füßen. Es war März. Die ersten warmen Sonnenstrahlen des Frühlings fielen durch das Fenster in sein Büro. Auf dem Heiligengeistfeld war es noch gespenstig ruhig. In wenigen Stunden würde der DOM mit den traditionellen Böllerschüssen eröffnet. Er sah auf eine bunte Ansammlung von Buden und Fahrgeschäften, die darauf warteten, vier Wochen lang für leuchtende Augen und hohe Umsätze zu sorgen.

»Gewinne, Gewinne, Gewinne«, summte es in seinem Kopf.

Direkt gegenüber sah er das große Riesenrad, das wie jedes Jahr an der gleichen Stelle stand und somit ein unübersehbarer Anhaltspunkt im ansonsten bunten Wirrwarr war. Am anderen Ende des Platzes erkannte Max in der Ferne eines dieser Überkopfkarussells, in das ihn keine zehn Pferde mehr bringen würden. Nicht umsonst wurden diese Schaukeln insgeheim auch als Kotzschleudern betitelt. Die Erfahrung hatte er leidvoll machen müssen. Seitdem war er vorsichtiger geworden, denn er merkte, dass er mit zunehmendem Alter schnelle und unkontrollierte Drehungen nicht mehr so einfach wegsteckte wie als Jugendlicher. Die Mitte des Platzes nahm wie jedes Jahr die große Achterbahn ein. Doch das war nicht das Ziel, das seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Etwas entfernt, aber dennoch deutlich sah er sie: die spektakuläre Neuheit für dieses Jahr. So war sie zumindest angekündigt. Die Geisterbahn mit dem vielversprechenden Namen Nightmare. Selbst aus der Ferne sah die Fassade beeindruckend aus. Er konnte die als Festung gestalteten Türme, den riesigen Schriftzug mit der Namensgebung und einen mächtigen Dolch ausmachen, der in der Mitte pendelte. Für einen kurzen Moment sah er ein gelb-rotes Flackern, und die Schrift schien zu brennen. Er kniff die Augen zusammen und öffnete sie wieder. Das Aufflammen war verschwunden. Vermutlich der letzte Lichtcheck für heute Abend. Das Telefon klingelte und riss ihn aus seinen Gedanken. Wer konnte das denn sein? Um diese Uhrzeit. Im Display sah er, dass Ute am anderen Ende der Leitung war. Auf die habe ich jetzt keinen Nerv, ich rufe sie später zurück, dachte er bei sich. Ute war seine Chefin, mit der er im engen Austausch stand. So würde sie es zumindest formulieren. In Wirklichkeit war er Mädchen für alles, und Ute hatte die Hosen an. Wenn sie anrief, bedeutete das für ihn entweder viel Arbeit oder richtig Ärger. Zum Glück hatte er ein dickes Fell und eine Taktik, die sich bewährt hatte. Er versuchte, den persönlichen Kontakt im Arbeitsleben auf das Nötigste zu beschränken und vor allem niemals von sich aus zu fragen oder um etwas zu bitten. Die Devise lautete: Gehe nicht zur Königin, wenn du nicht gerufen wirst. Und an dem Spruch war was dran.

Die Mittagspause war gerade eine Stunde her, und Max wartete auf den Feierabend. Er saß auf seinem Bürostuhl und drehte sich im Kreis, bis ihm schwindelig wurde. Zurückbleiben bitte, die nächste Fahrt geht rückwärts, äffte er mit vorgehaltener Hand vor dem Mund einen Lautsprecher nach. Ein merkwürdiger Zeitvertreib. Er hoffte, dass ihn niemand sah. Auf einmal verspürte er einen Anflug von Übelkeit. Kam das vom Drehen oder vom Essen vorhin? Die Kantine war berüchtigt für ihre kulinarischen Unerträglichkeiten. Es war fast unmöglich abzuschätzen, wie sich ein Gericht auf einen normalen Durchschnittsmagen, wie er einen hatte, auswirken würde. Um Putengyros und Zaziki machte er mittlerweile einen Bogen, auch wenn es lecker schmeckte. Er bekam davon jedes Mal heftige Bauchkrämpfe und Blähungen – beides extrem ungünstig im Büroalltag. Er überlegte, was er heute gegessen hatte. Fleisch mit brauner Soße, Kartoffeln und bis zur Unkenntlichkeit weich gekochtes Brokkoligemüse, das in Butter schwamm. Er atmete tief durch und hoffte, dass die Verdauung einsetzte und sein Problem behob. Vier Stunden noch. Dann konnte er frühestens nach Hause gehen. Nicht, dass er etwas Besonderes vorhatte, aber hier war es ihm schlichtweg zu langweilig. Genug zu tun hätte er. Die Ablage machen, irgendwas kopieren oder in Utes Auftrag E-Mails schreiben. Obwohl das keine echte Herausforderung war. Tangelmann & Söhne. Eine anerkannte Steuerkanzlei mit exzellentem Ruf. So stand es in einer der zahlreichen Hochglanzbroschüren und auf der Firmenwebseite. Leider war er keiner der erfolgreichen Manager aus den oberen Etagen. Dabei lag sein Büro im sechsten Stock. Mit seinen 30 Jahren hatte er es über den Büroassistenten nicht hinausgebracht. Er hatte keinen Firmenwagen, kein Diensthandy und auch sonst keine Annehmlichkeiten zu erwarten. Alles, was ihm blieb, war ein eigenes kleines Büro. Immerhin. Das war eher Zufall gewesen, als er damals bei der Raumverteilung im Kollegenkreis kurzerhand übrig geblieben war.

Max war als Assistent direkt Ute unterstellt. Als Teamleiterin hatte sie neben ihm noch weitere Mitarbeiter. Ihn behielt sie allerdings besonders im Blick und unter Kontrolle. Zum Glück lag sein Büro weit weg von ihrem. Als ihr ergebener und treuer Mitarbeiter kümmerte er sich um all die undankbaren Aufgaben, auf die sie und andere keinen Bock hatten. Dabei war er bereits viele Jahre in dieser Firma. Alles hatte mit einer Ausbildung angefangen und scheiterte später an seiner Bequemlichkeit. Und obwohl er oft nicht zufrieden war und sich in Gedanken längst weit von der Firma entfernt hatte, plätscherten die Jahre dahin, ohne dass sich etwas veränderte. Bis heute hatte er keine Pläne oder Ideen, wie sein Leben ohne Tangelmann & Söhne aussehen könnte. Er blieb und hoffte, dass sich mit der Zeit andere Möglichkeiten für ihn ergaben oder dass er doch irgendwie Karriere machte. Mit der Zeit musste er sich jedoch eingestehen, dass bis heute nichts davon eingetroffen war. Vor Kurzem hatte er sein 10-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Oder besser gesagt, nicht gefeiert. Denn außer ihm hatte niemand daran gedacht. Und so blieben sämtliche Glückwünsche oder Geschenke aus. Und auch an seinem heutigen Ehrentag passierte nichts. Heute war sein 30. Geburtstag. Mehr als eine Flasche billigen Sekt und einen vorgedruckten Standardbrief aus der Personalabteilung hatte er nicht auf seinem Schreibtisch vorgefunden. Max war sich sicher, dass die Flasche nicht vom obersten Boss oder von Ute kam, sondern von seinen Arbeitskollegen. Immerhin besser als nichts. Insgeheim hatte er mit einer Gehaltserhöhung gerechnet, schließlich war sie mehr als überfällig.

»Ich hätte direkt nach der Ausbildung die Biege machen sollen«, dachte sich Max schon zum wiederholten Mal.

Er überlegte kurz, ob er den Sekt öffnen sollte, um auf sich und das bevorstehende Wochenende anzustoßen, da klingelte das Telefon. Ute.

»Mist, ich wollte doch zurückrufen vorhin. Das habe ich ja total vergessen, ich Dussel.« Mit klammen Fingern hob er den Hörer ab.

»Max?«, brüllte Ute in den Telefonhörer, »ich hatte dich eben schon mal angerufen, aber dich nicht erreicht«.

»Ja ich … äh … war gerade auf der Toilette«, log Max, da ihm nichts Besseres einfiel auf die Schnelle.

»Kannst du kurz in mein Büro kommen, wir müssen was besprechen.«

»Was gibt es denn so Dringendes? Ich bin gerade beschäftigt«, erwiderte er und raschelte verzweifelt und unnatürlich laut mit dem Papier auf seinem Schreibtisch in der Hoffnung, dass Ute es hörte.

»Was raschelt denn da so? Hörst du das auch? Muss wohl an der Telefonverbindung liegen. Na ja, das ist jetzt nicht unser Thema. Also, wir sehen uns in drei Minuten bei mir im Büro.«

»Ja, okay, ich bin gleich bei dir«, stöhnte er und bereute, dass er rangegangen war.

Da hatte Ute längst wieder aufgelegt. Max wusste, dass der Satz von ihr nur eines bedeuten konnte. Und das war mit Sicherheit nicht der Vorschlag, dass er an seinem Ehrentag früher in den Feierabend durfte. Ute war seine Chefin. Sie war eine Frau vom Typus harte Schale, harter Kern. Mit ihr sollte er sich besser nicht anlegen. Dabei war sie in seinem Alter, obwohl er das bei dominanten Frauen nicht so leicht einschätzen konnte. Im Gegensatz zu ihm war sie ehrgeizig und erfolgsverliebt. Und sie hatte es zu etwas gebracht. Er konnte sie nicht ausstehen.