Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

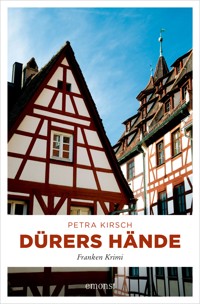

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Franken Krimi

- Sprache: Deutsch

Kriminalkommissarin Paula Steiner wird auf eine harte Probe gestellt: Ihr Kollege verletzt sich durch ihr Verschulden, und sie muss in ihrem neuesten Mordfall zunächst allein ermitteln. Dieser Fall ist zudem mysteriös: Ein muslimischer Kraftfahrer wurde mit zum christlichen Gebet gefalteten Händen tot aufgefunden. Handelt es sich um einen religiös motivierten Mord, oder sind die betenden Hände nur eine perfide Finte? Erst als ein weiterer Mord geschieht, erkennt Paula Steiner die Zusammenhänge.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 373

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Petra Kirsch, im oberbayerischen Wintershof bei Eichstätt geboren, ist promovierte Literaturwissenschaftlerin. Nach ihrem Studium in München war sie zunächst als Lokalreporterin und Nachrichtenredakteurin bei Presse und Funk tätig, schließlich als Textchefin und Pressesprecherin. Heute lebt die Autorin und Dozentin in Nürnberg.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2014 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: fotolia.com/Nouk Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-696-6 Franken Krimi Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

Für meine Mutter

1

Den ganzen Tag über hatte es geregnet. Kräftig und ohne Unterlass. Nun am frühen Abend zeigte das Einheitsgrau des Himmels erste Risse. Hoffnungsvolle Streifen. Vielleicht würde dieser Montag ja der erste Septembertag werden, der nicht in Dauerschauern und Endlosnieseln ausklang.

Die Nürnberger hatten die Nase voll von diesen ewigen Wassermassen, von diesem verregneten September, dem ein ebenso nasskalter August vorausgegangen war. Man wollte sich endlich wieder draußen aufhalten können, den Tag nicht nur in den eigenen vier Wänden oder den Büros und Ämtern verbringen müssen. Träge und kurzärmlig in Straßencafés sitzen, gemächlich durch die Stadt bummeln, sich im Freibad vergnügen und– für Franken der Glanz- und Höhepunkt eines gelungenen Wochenendes– gesellig im Garten grillen, dafür waren diese Monate doch vorgesehen.

Mit der Nässe und Kälte hatte sich eine gedrückte Stimmung über die Stadt und ihre Seelen gelegt, die zu dem tristen Dauergrau des Himmels passte. Keiner, der in diesen Tagen nicht mit einem mürrischen Gesicht herumlief, das auf eine ausgeprägte Streitlust schließen ließ. Heute staute sich der Feierabendverkehr am Nordring vor der Äußeren Bayreuther Straße noch länger als gewöhnlich. Jeder in der Schlange achtete peinlich genau darauf, dass vorne niemand die Spur wechselte, und fuhr handbreit auf den Vordermann auf. Mit der berechtigten Sorge um die Unversehrtheit des eigenen Wagens staute sich auch das Adrenalin, machte sich in wilder Gestik und lautem Hupen Luft. Nicht einmal das Polizeiauto drei Ampellängen vor der Ausfallstraße wirkte mildernd oder abschreckend. Im Gegenteil.

Paula Steiner war so sehr mit der Razzia vom vergangenen Donnerstagabend im Stadtteil Gostenhof beschäftigt, dass sie von all diesen Verkehrsverstößen und Beleidigungen rund um sie herum nichts mitbekam. Seit Tagen nutzte sie jede freie Minute wie diese hier auf dem Nordring, um sich die vierzig peinlichsten Sekunden ihres beruflichen Daseins als Kriminalhauptkommissarin vor Augen zu führen. Wieder und immer wieder. Es war wie ein Zwang. Sie redete sich ein, mit diesem bewussten Erinnern der Gefahr zu entkommen, nachts schweißgebadet aus Alpträumen aufzuschrecken. Doch im Grunde suchte sie bei ihren visuellen Wiederholungen lediglich nach einer Chance, den Vorfall als nicht so grauenhaft, nicht ganz so blamabel deuten zu können. Nach einer Lücke in dieser Filmsequenz, durch die sie schlüpfen könnte und die ihr bodenloses Versagen in einem gefälligeren, blasseren Licht erscheinen ließe.

So bezog sie in Gedanken abermals Position neben der Haustür in diesem schäbigen Gostenhofer Hinterhof und nickte ihrem Kollegen und Mitarbeiter Heinrich Bartels aufmunternd zu, der mit gezogener Waffe zur Toreinfahrt lief, als in der Realität ein untersetzter Mann in einem schlecht sitzenden Anzug wutschäumend an ihr Autofenster klopfte. Sie schreckte auf und öffnete das Fenster einen Spaltbreit.

»Jetzt wird’s aber höchste Zeit! Aussteigen! Schaun S’ amal, dass hier was vorwärtsgeht! Ich zahl doch nicht Steuern dafür, dass sich die Polizei einen faulen Lenz macht.«

Auf ihren fragenden Blick fügte er, nun schon milder im Ton, hinzu: »Oder sehen Sie nicht, wie sich hier der Verkehr staut?«

Nein, das sah sie nicht, hätte sie wahrheitsgemäß entgegnen müssen. Oder dass ihr das nicht nur heute herzlich egal war. Und dass sie nicht befugt war, Aufgaben der Schutzpolizei auszuüben. Stattdessen stieg sie aus, zog die Augenbrauen bedrohlich nach oben und herrschte den nach Schweiß riechenden Mann an: »Sie setzen sich augenblicklich wieder in Ihr Auto und halten den Mund. Denn was Sie hier gerade veranstalten, ist versuchte Nötigung und Beleidigung einer Beamtin im Dienst. Beides im Übrigen strafbar. Und wenn Sie den Anforderungen des Nürnberger Straßenverkehrs zur Hauptverkehrszeit mental nicht gewachsen sind, dann müssen Sie eben zu Fuß gehen oder, noch besser für die anderen Verkehrsteilnehmer, daheim bleiben. Also, wird’s bald?«

Das wirkte. Der Anzugträger trat stumm den Rückzug an, und Paula Steiner konnte sich wieder ihrer Gostenhofer Razzia widmen. Als sie vor dem St.-Theresien-Krankenhaus in der Mommsenstraße einparkte, hatte sie schon ein großes Stück ihres inneren Films abgespult. Heinrich hatte bereits die Mauer erreicht, war daran rücklings, noch immer mit gezogener Waffe in der erhobenen rechten Hand, entlanggeschlichen und setzte soeben zu einem Sprung Richtung Haustür an, da trat sie, auf deren Kopf die Heckler & Koch jetzt unheilvoll gerichtet war, ihm instinktiv entgegen, um der Waffe eine Kurskorrektur, nur eine winzige, eine klitzekleine, zu verpassen. Dieser Versuch des Richtungswechsels kam für Oberkommissar Bartels so unerwartet, dass er für einen Moment das Gleichgewicht verlor. Bei dem Bemühen, es wiederzufinden, ließ er den rechten Arm inklusive Waffe kurz nach unten sinken. Da versetzte ihm seine Vorgesetzte, auf deren Körpermitte die Heckler & Koch nun gefahrbringend zielte, wieder instinktiv– man könnte auch sagen: aus einem unguten Bauchgefühl heraus– einen Rempler und…

Als sie im dritten Stock vor Zimmer318 stand, atmete sie tief durch, klopfte an die offen stehende Tür und wartete. Von innen antwortete eine weibliche Stimme: »Jahaa!« Sie trat ein. »Ah, Frau Steiner, Grüß Gott«, sagte mit einem herzlichen Lächeln die junge Schwester Merve, die soeben das Abendessen austeilte. »Wenn die Tür offen ist, müssen Sie fall nicht anklopfen. Schauen Sie, Herr Bartels, jetzt haben Sie schon wieder Besuch.«

Paula Steiner nickte der Schwester kurz zu, um dann Richtung Fenster zu murmeln: »Heinrich, grüß dich. Ich glaub, es ist besser, ich komm später wieder. Und lass dich erst mal in Ruhe essen. Und auch den anderen Herrn.«

Ein Vorschlag, der von der Schwester mit dem offenkundigen und offenkundig aparten Migrationshintergrund augenblicklich abgelehnt wurde. »Das braucht’s fall nicht. Es ist doch viel schöner, in Gesellschaft zu essen als allein. Oder, Herr Bartels?«

»Wegen mir musst du nicht gehen. Ich hab sowieso keinen Appetit.«

Besorgt trat sie an sein Krankenbett. »Warum hast du denn keinen Hunger? Die Verpflegung hier ist doch«, sie deutete auf das Tablett mit dem übersichtlichen Arrangement von drei Scheiben Brot, ebenso vielen Scheiben Bierschinken, Portionskäse und einem Wasserglas, »eh sehr spärlich. Außerdem kann Essen auch eine Abwechslung sein.«

»Ach, Paula, wenn man krank ist, dann hat man halt keinen Hunger.«

Sein Zimmergenosse, ein hagerer Mittfünfziger mit eingefallenen Wangen und glasigen Augen, sah das anders. »Freilich ist das eine Abwechslung. Ich freu mich immer aufs Abendessen, genauso wie auf das Mittagessen und auf das Frühstück. Ich hab den ganzen Tag Hunger. Meine Frau muss mir sogar Brote mit grober Leberwurst von daheim mitbringen, weil’s die hier nicht gibt.«

Paula drehte sich zu dem anderen Patienten um, dann sah sie wieder in Heinrichs rosiges, glattes Gesicht. Ihr Kollege wirkte im Vergleich zu diesem Leberwurstbrot-Freund erstaunlich frisch und erholt, ja eigentlich rundum gesund.

»Hast du auch Lust auf etwas Besonderes? Ich bringe dir gern was mit. Was immer du willst. Du brauchst es nur zu sagen.« Sie musste eine Weile warten, bis Heinrich verneinend den Kopf schüttelte.

Als er sein karges Mahl beendet hatte, überreichte sie ihm ihr Geschenk. Heute war es, nachdem sie es die vergangenen drei Tage ohne Erfolg mit allerlei Säften und Lektüre versucht hatte, eine CD. Wagners »Rheingold« auf SACD, eine Multikanal-Aufnahme von Hansjörg Albrecht an zwei Orgeln. Ein echter Knüller und eine Herausforderung für jede Stereoanlage, hatte der Verkäufer gesagt. Doch der bekennende Wagnerianer Bartels legte das »kunstvolle Neuarrangement in der Nachfolge Glenn Goulds« achtlos auf den fahrbaren Beistelltisch neben das leere Tablett.

»Danke, Paula. Aber ich komm hier gar nicht zum Musikhören. Dafür braucht man Ruhe. Die fehlt mir hier. Außerdem muss man SACDs auf einer anständigen Anlage hören, alles andere wäre Verschwendung. Aber es ist lieb, dass du an mich gedacht hast.«

Zumindest hatte er registriert, dachte sie befriedigt, dass es sich bei ihrer heutigen Ablassgabe um eine besondere CD handelte.

»Und, weißt du schon, was dir fehlt? Haben die Ärzte mittlerweile was Konkretes gefunden?«

Unwillig winkte er ab. »Bis jetzt noch nicht. Das Einzige, was sie festgestellt haben: Es ist nichts gebrochen. Aber dafür habe ich mehrere Prellungen im rechten Ellbogen. Prellungen sind übrigens wesentlich schmerzhafter als Brüche, hat die Ärztin gesagt. Und können sich lang hinziehen. Morgen fahren sie mich nach Erlangen, zur Kernspin-Untersuchung. Ich hab doch immer so einen Druck in der Magengegend. Und«, er beugte sich zu ihr hinab und flüsterte: »Blut im Urin. Vielleicht finden sie in Erlangen ja was. Es ist bestimmt was Größeres. Irgendeine innere Verletzung.«

Bei diesen Worten schnürte es ihr das Herz zusammen. Sie fühlte sich unsagbar elend. Was, wenn sie bei dieser Untersuchung wirklich was Größeres, was Schlimmes fänden? Etwas, das ihm bleiben würde? Dann würde auch ihr etwas bleiben. Eine Schuld von so schwerer Last, dass sie – da ja sie und nur sie dafür verantwortlich war– ihres Lebtags nicht mehr froh werden könnte.

Sie stand auf und stellte den Besucherstuhl wieder unter das Fenster, als die Tür aufgerissen wurde und ein gut gelaunter etwa fünfzigjähriger Mann in blauem Jogginganzug und Sportschuhen in die gedrückte Stille des Krankenzimmers hineintrompetete: »Was ist denn los, Heiner? Wir warten schon seit einer Viertelstunde auf dich.« Als er Paula Steiner sah, spitzte er die Lippen anerkennend und nickte ihr galant zu. »Ah, du hast Besuch. Das erklärt alles. Und dann noch so hübschen. Da würde ich auch…«

Schnell fiel ihm Heinrich ins Wort. »Ich komme gleich. Das ist nur meine Chefin. Und du wolltest doch jetzt sowieso gehen, Paula.« Das klang nicht wie eine Frage, eher wie eine Aufforderung.

»Ich bin schon weg. Lass es dir gut gehen. So weit eben irgend möglich. Morgen Vormittag denke ich an dich. Ich drück dir den Daumen, dass sie nichts finden. Beide Daumen drück ich dir.«

Vor dem schweren Eingangsportal des Krankenhauses blieb sie stehen und zündete sich eine Zigarette an. »Nur meine Chefin«, hatte er gesagt. Sie verstand ihn; sie hätte ihn auch verstanden und es ergeben hingenommen, wenn er gesagt hätte »Das ist die, die an allem schuld ist«. Und trotzdem, »nur meine Chefin«? Nur?! Das erste Mal schien der Druck, der seit der Razzia wie eine Betonplatte auf ihr lastete, ein wenig erträglicher. Dieses »Nur« hatte ihr einen kleinen Teil des schlechten Gewissens genommen. Und diese Winzigkeit hatte sich nicht in Luft aufgelöst, sondern war zum weiteren Verbleib ins Zimmer318 des Theresien-Krankenhauses zurückgeschickt worden.

Bevor sie den Wagen startete, überlegte sie kurz: gleich zurück in die Innenstadt, zu ihrer Wohnung im Vestnertorgraben, oder noch auf einen Sprung zu Gerhard, ihrem alten Freund, der am östlichen Stadtrand ein Wirtshaus führte? Das eine erschien ihr so wenig verlockend wie das andere. Sie wendete und fuhr in den Schlieffenweg.

Vor dem winzigen Haus ihrer Mutter standen die Belle-de-Londres-Rosen in voller Blüte. Das verwegene Lachsrot bildete einen dekorativen Kontrast zu den Feuerbohnen an der Längsseite des Häuschens, die wie jedes Jahr für die blickdichte Begrünung der Pergola sorgten. Im Kräuterbeet, eingefasst von einer niedrigen Buchsbaumhecke, machte sich soeben Max wichtig. Immer wieder sprang der Rauhaardackel einem Gummiball gleich kopfüber in das Salbei-Geviert, dass Erdkrumenwolken über die rückwärtige Beeteinfassung stiebten. Lautstarkes befriedigtes Grunzen untermalte diese akkurate Choreografie des Erdaushubs. Sie kannte das Spiel: Es hieß Fang-das-Mäusle, und es wurde in diesem Garten nicht nur geduldet, sondern geradezu gefördert und mit Worten und Taten belohnt. Denn die Maus-Phobikerin Johanna Steiner war davon überzeugt, dass ihr Dackel jedem Nager, der sich in ihrem Garten oder noch schlimmer: in ihrem Haus wohnlich niederlassen wollte, über kurz oder lang den Garaus machen würde. Eine Überzeugung, die ihre Tochter nicht teilte: »Ich habe bei dir noch nie eine Maus, weder tot noch lebendig, gesehen.«– »Tja, weil das Maxl eben alle vertreibt«, lautete jedes Mal die triumphierende Antwort. Doch heute hatte Paula Steiner Zweifel, ob Max’ Engagement als Kammerjäger den gewohnten Beifall finden würde. Denn bei ihren empfindlichen Salbeistauden verstand ihre Mutter keinen Spaß.

Sie öffnete die Gartentür und rief nach dem Hund. Das Freudengewinsel, mit dem er sie begrüßte, ließ die Hausherrin, ausgehfein und dezent geschminkt, nach dem Rechten sehen.

»Ach, du bist es. Schön, dass du uns besuchst. Ich habe aber gar nichts im Haus, was ich dir anbieten könnte. Und Zeit hab ich auch wenig. Warum hast du denn nicht angerufen, dann hätte ich…«

Statt einer Antwort deutete Paula lächelnd mit dem Kopf auf das Kräuterbeet. »An deiner Stelle würde ich mir mal den Salbei anschauen. Ich glaube, da wartet eine ziemliche Überraschung auf dich.«

Gemeinsam beugten sie sich über das Beet; Max hatte schwanzwedelnd und erwartungsvoll zwischen ihnen Platz genommen. Wo vormals der Stolz der Kräutergärtnerin in die Höhe geragt war, klaffte nun ein fußballtiefes Loch, hübsch garniert mit klein gehäckselten Salbeistängeln.

Anerkennend pfiff Paula Steiner durch die Zähne. »Das nenne ich mal eine saubere Arbeit. Max, hier hast du dich wirklich selbst übertroffen.«

Dagegen fiel der Applaus von Johanna Steiner wesentlich verhaltener aus. »Och, das ist ja furchtbar. Furchtbar. Max, du Depp, was hast du denn da gemacht? Und du brauchst gar nicht so zu grinsen. Von mir kriegst du heuer jedenfalls keinen Tee von frischem Salbei mehr.«

Frau Steiner senior nahm ein paar Stielenden in die Hand, um sie genauer zu betrachten. »Hm, die Wurzeln sind komplett weg. Da ist nichts mehr zu machen.«

Paula folgte ihrer Mutter, die nach dieser niederschmetternden Diagnose den Ort der Verwüstung abrupt verlassen hatte, ins Haus. »Ich an deiner Stelle würde es positiv sehen: Du kannst jetzt ganz beruhigt sein– in diesem Beet ist keine einzige Maus mehr, nicht einmal ein klitzekleines Mäusle.«

Eine Weile standen sich Mutter und Tochter stumm und ernst in der Diele gegenüber. Schließlich brach Johanna Steiner das Schweigen, indem sie laut auflachte. »Aber auch kein Salbei.– Du, es tut mir leid, aber ich muss jetzt weg. Die Annegret hat doch heute Geburtstag. Hast du Zeit? Geh halt mit. Sie würde sich bestimmt sehr freuen.«

Ein Besuch bei ihrer unablässig schwätzenden Tante, deren geistiger Horizont auf Putzen, Waschen und ihre undankbare Schwiegertochter begrenzt war? »Das geht leider nicht, ich hab noch was vor. Aber ich fahr dich und das Maxl hin.«

Während der kurzen Autofahrt betrachtete ihre Mutter sie skeptisch vom Beifahrersitz aus. »Sag mal, Paulchen, ist was passiert? Du schaust so ernst.«

»Ach, das erzähle ich dir ein anderes Mal. Wenn wir mehr Zeit haben.«

Auf dem Weg zurück in die Innenstadt hielt Paula Steiner in der Äußeren Sulzbacher Straße rechts an. Ging zum Delikatessengeschäft »Fränkische Wurstwaren« auf der anderen Straßenseite und kaufte zweihundert Gramm grobe Leberwurst, einen Viertel Frankenlaib und extrascharfen Senf. Nach diesem trüben Tag und seinen Abfuhren war ihr die Lust aufs Kochen vergangen. Und der Menü-Vorschlag von Heinrichs Zimmergenosse hatte verlockend geklungen.

Als sie in den Vestnertorgraben einbog, registrierte sie die Parklücken mit Befriedigung. Seitdem auch hier ab neunzehn Uhr nur mehr Anwohner parken durften, fand sie fast immer einen Platz.

Bevor sie in ihre Wohnung hochstieg, war noch ein Abstecher in den Keller, zur Getränkeauswahl, fällig. Seit Kurzem hatte sie ihren Weinvorrat komplett ins Kellerabteil ausgelagert, also außerhalb ihres direkten Zugriffs, in der Hoffnung, dadurch ihren Alkoholkonsum einschränken zu können. Eine trügerische Hoffnung. Denn ein Grund oder Anlass für den Gang drei Etagen tiefer fand sich immer. Heute waren es das nasskalte Wetter, Heinrichs »Nur« und das vor ihr liegende neuartige kulinarische Erlebnis, das durch einen entsprechend herben und derben flüssigen Begleiter abgerundet werden sollte.

Es dauerte eine Weile, bis sie ihre Wahl zwischen dem 2003er Grünen Veltliner und dem fränkischen Grauburgunder aus dem Jahr 2006 getroffen hatte. Zugunsten des Franken aus Iphofen. Auf dem Weg nach oben entschied sie, auf die österreichischen Sorten-Weingläser – ein Geschenk ihres Freundes Gerhard Hohenstein zu ihrem vorjährigen Geburtstag– zu verzichten. Zu fränkischem Leberwurstbrot passte ein einfaches Wasserglas besser als diese mundgeblasenen Lifestyle-Dinger.

Während des Essens, das zügig auf dem Tisch stand und ebenso zügig beendet war, richtete sie ihren Blick auf die vor ihrem Küchenfenster liegende Kaiserburg. Für sie das markanteste und schönste Gebäude ihrer Heimatstadt. Und das beruhigendste. Das ihr schon oft Trost gespendet hatte, indem es die Verstörungen und Verletzungen des Alltags als das erscheinen ließ, was sie waren– harmlos und nebensächlich. Burgfried und Kaiserstallung spendierten ihr immer eine Extraportion Sicherheit und Stärke, verringerten ihre Angst vor der eigenen Unzulänglichkeit. Halfen ihr dabei, das private und berufliche Chaos besser zu bewältigen und dem Dasein einen zumindest kleinen Sinn abzugewinnen. Verlässlich und stets aufs Neue. Auch an diesem Abend des Iphofer Grauburgunders und der Leberwurstbrote.

Und dennoch wanderten ihre Gedanken zurück… und sie versetzte Heinrich einen Rempler und brachte ihn dadurch endgültig zu Fall. Wenn er die Waffe rechtzeitig losgelassen hätte, er sich somit an der Mauer hätte abstützen können– vielleicht wäre dann alles anders gekommen…? So aber streckte er den rechten Arm mit der Waffe, gleich einer wertvollen Meißner Kaffeekanne, in die Höhe und fiel auf die linke Schulter. Beim Aufprall auf den nachlässig geteerten schrundigen Boden des Innenhofs brüllte er vor Schmerzen. Dieser Schrei war es, der den Fahndungserfolg der groß angelegten und lange vorbereiteten Razzia augenblicklich zunichtemachte. Die Kollegen gingen in Deckung. Ebenfalls in Deckung gingen die zwei Rauschgifthändler. Damit war die Razzia gelaufen. Bevor sie Heinrich ins Krankenhaus brachte, erzählte er der verärgerten Kollegenschar, er sei ins Stolpern geraten und dadurch unglücklich gefallen.

Komisch, dass diese ebenso dürre wie selbstbewusst vorgebrachte Erklärung nie jemand in Zweifel gezogen hatte. Man glaubte ihm die Geschichte. Auch deswegen, weil Heinrich es bisher vermieden hatte, sich als knallharter, professioneller Ermittler zu profilieren. Sein Ruf am Jakobsplatz war bestenfalls mittelmäßig. Und er war durch dieses angebliche Missgeschick des Oberkommissars auf der Skala noch weiter nach unten gefallen. So stand sie seit dieser Stunde doppelt tief in Heinrichs Schuld: Sie war für seine Verletzungen verantwortlich und für die Festigung seines internen schlechten Leumunds. Warum nur hatte sie ihm nicht sofort widersprochen? Und klargestellt, wer an diesem »Missgeschick« ausschließlich Schuld trug? Wahrscheinlich aus einem Gefühl der Dankbarkeit heraus. Ja, sie war ihm in diesem Augenblick dankbar dafür gewesen, sie nicht der Häme der beteiligten Kollegen ausgeliefert zu haben. Und es war vor allem diese Dankbarkeit, die ihr seit vier Tagen das Leben so schwer machte. Morgen endlich, nahm sie sich vor, werde ich mir diesen Druck, die Last der Dankbarkeit vom Hals schaffen. Morgen werde ich zu Fleischmann gehen und ihm die Wahrheit erzählen. Ohne Wenn und Aber. Jawohl, das werde ich.

Allein der Vorsatz hatte etwas Befreiendes. In dieser Nacht schlief sie erstmals seit Tagen wieder fest und tief.

Am nächsten Morgen schenkte sie sich soeben die erste Tasse Kaffee ein, als das Telefon klingelte. Es war Kriminaloberrat Karl Fleischmann.

»Frau Steiner, Sie müssen augenblicklich zum Wasserwerk Erlenstegen fahren.« Wenn ihr Vorgesetzter auf jegliche Grußformel oder Verbindlichkeit verzichtete, was selten geschah, war er in Zeitnot.

»Guten Morgen, Herr Fleischmann. Was ist passiert?«

»Am Wasserwerk vor dem Zaun liegt eine männliche Leiche, ermordet und bös zugerichtet. Ein Spaziergänger, der seinen Hund in den Pegnitzauen ausführte, hat sie gefunden. Der Notruf ging vor zwanzig Minuten ein. Die Kollegen von der Schutzpolizei sind schon dort, Spurensicherung und Gerichtsmedizin müssten mittlerweile auch da sein. Ich weiß nicht, ob Sie den Zeugen schon befragen können, so wie ich es verstanden habe, steht er unter Schock.«

»Sie wissen aber schon, dass ich derzeit allein bin, Herr Fleischmann. Herr Bartels ist ja seit Donnerstag…«

»Natürlich weiß ich das!«, unterbrach er sie fast schroff. »Aber es geht halt momentan nicht anders. Wenn Sie wieder zurück sind, erstatten Sie mir umgehend Bericht.« Schließlich hängte er noch ein mildes und versöhnliches »Bitte« an.

Sie schaltete die Kaffeemaschine aus, nahm noch einen großen Schluck aus der Tasse und verließ die Wohnung. Sie musste das Navigationsgerät des Dienstwagens nicht zurate ziehen, sie kannte das Erlenstegener Wasserwerk. Johanna Steiner und Gero von und zu den Waldeshausen, vulgo Max, statteten ihm manchmal einen Besuch ab. Immer dann, wenn den beiden der Sinn nach einer langen Nachmittagsrunde entlang der Pegnitzauen stand.

Da der morgendliche Berufsverkehr die Pirckheimer Straße in eine Art Schockstarre versetzt hatte, schaltete sie Blaulicht und Martinshorn ein. So schaffte sie die sieben Kilometer lange Wegstrecke von der Innenstadt in den äußersten Osten Nürnbergs in einer persönlichen Bestzeit von acht Minuten. Sie sah die blinkenden Einsatzwagen schon von Weitem, die den rechten Radweg der Erlenstegenstraße vollständig blockierten. Achtlos stellte sie ihr Auto dahinter und ging auf den Parkplatz des Wasserwerks zu.

Ein drahtiger barhäuptiger Polizist mit aufgeknöpfter Uniformjacke und auf dem Rücken verschränkten Armen bewachte die obere Einfahrt zum Olga-Pöhlmann-Weg, zwei weitere machten sich einen Steinwurf weiter unten daran, das Gelände großräumig mit rot-weißen Streifenbändern abzusperren. Sie sah skeptisch auf die noch feuchte Teerdecke des Zufahrtswegs, dann zum wolkenverhangenen Himmel, als der Polizist mit der offenen Jacke ihr mit erhobenen Händen entgegeneilte.

»Sie können hier momentan nicht durch. Das gesamte Gebiet ist polizeilich gesperrt.«

Als sie nicht reagierte, sondern einfach weiterging, lief er ihr hinterher. Sein Ton wurde schärfer. »Sagen Sie mal, hören Sie schwer? Das ist eine polizeiliche Absperrung. Sie können hier nicht durch. Haben wir uns da verstanden?«

Natürlich musste er sie, die den polizeieigenen BMW außer Sichtweite geparkt hatte und in Jeans und Bluse gekleidet war, für eine Zivilistin halten. Für eine Passantin, die lediglich zum Gaffen gekommen war. Den Ausweis hatte sie im Auto gelassen, und sie hatte wenig Lust, umzukehren und ihn zu holen. An seiner Reaktion war nichts auszusetzen, nicht das Geringste. Es war nur, dass Paula Steiner es hasste, wenn ihr jemand etwas anschaffte. Vor allem am frühen Morgen um acht Uhr. Und erst recht dann, wenn sie ohne ihren witzigen und klugen Mitarbeiter auskommen, allein ohne ihren liebsten Kollegen Heinrich Bartels ermitteln musste.

»Und Sie«, entgegnete sie, wobei sie das Anredepronomen in die Länge zog, »ziehen sich erst mal ordentlich an, bevor Sie sich hier wichtigtun! Haben wir uns da verstanden?« Mit Betonung auf wir.

Bevor das reizende Geplänkel fortgesetzt werden konnte, rief von der unteren Einfahrt Bernhard Schuster, der Polizeifotograf, hoch: »Das geht schon in Ordnung. Das ist doch nur die Frau Steiner vom K11. Die brauchen wir hier, die können Sie nicht einfach wegschicken.«

Nur die Frau Steiner? Wieder dieses »Nur«.

»Genau. Das ist doch nur die Frau Steiner«, sagte sie in Schusters Richtung. »Und die macht hier nur«, wandte sie sich dem Polizisten zu, der seine Jacke mittlerweile zugeknöpft hatte und stramm vor ihr stand, »ihre Arbeit. Falls Sie nichts dagegen haben.«

Als sie den Hang hinunterging, drehte sie sich noch einmal um. »Die Mütze fehlt noch.«

Dann eilte sie auf das Menschenknäuel zu, das sich im Halbkreis vor der Eingangstür des Wasserwerks zu schaffen machte. Neben Schuster und den beiden Schutzpolizisten standen Klaus und Klaus, die Kollegen von der Spurensicherung, und Dr.Frieder Müdsam. Der Gerichtsmediziner hob die Hände mit den durchsichtigen Schutzhandschuhen als Entschuldigung dafür hoch, dass er sie nicht mit Handschlag begrüßte, nickte ihr lächelnd zu und trat dann einen Schritt zur Seite.

Nun konnte sie den Toten sehen. Ein kleiner, gedrungener Mann, bekleidet mit grauen, an den Knien dünnen Gabardinehosen und einem altmodischen Pfeffer-und-Salz-Sakko. Beides vom anhaltenden Regen der vergangenen Nacht nass. Weiße Tennissocken lugten aus den braunen fleckigen Schuhen hervor. Die Leiche lag exakt mittig auf dem schmalen Fußweg, der einzig planen Stelle im Umkreis von zwanzig Metern; Oberarme und Beine schienen wie mit dem Lineal gezogen parallel zu den Bordsteinkanten ausgestreckt. Nur die Unterarme einschließlich der aufeinandergepressten Handinnenflächen ragten, wie bei einem auf den Kopf gestellten V, im rechten Winkel zum Teerboden gen Himmel. Das irritierte sie. Denn dieses Bild erinnerte sie an etwas, sie wusste aber nicht, woran.

Schließlich, nach einer Weile, ja nach einer für eine gebürtige Nürnbergerin schon beschämend langen Zeit, fiel es ihr endlich ein: Das waren Dürers »Betende Hände«! Das am häufigsten reproduzierte Werk des größten Künstlers ihrer Heimatstadt, seine berühmteste Zeichnung. Sogar der rechte kleine Finger des Toten war wie bei Dürers Original im unteren Gelenk etwas abgeknickt. Dieses Detail befremdete sie so sehr, dass sie sich zur Ordnung rufen musste, um mit der Leichenschau fortfahren zu können.

Die obere Gesichtshälfte des Toten war über und über blutverkrustet, sodass sie weder Haare noch Augen sehen konnte, nur den fein gezeichneten, für einen Mann auffällig schönen und doch markanten Mund sowie die bläulich-schwarzen Bartstoppeln, die auf dem bleichen Teint umso dunkler wirkten. Goldener Ehering an der linken Hand. Filigrane Finger an großen Handtellern mit vielen kleinen Narben, die sich wie ein Spinnennetz über Gelenke und Knöchel zogen.

Der erste Eindruck ist wichtig. Sie versuchte, alles, was sie sah, wie eine Kohlezeichnung auf einem leeren weißen Blatt Papier zu fixieren. Bei Mord gibt es keine Zufälle. Jedes Detail kann ein Zeichen, eine Chiffre sein, deren Bedeutung sie im Augenblick zwar nicht erkennen, auf die sie aber vielleicht irgendwann einmal angewiesen sein konnte. Nur beim ersten Anblick hatte sie diese Frische der Optik, waren ihre Sinne so wach, geschärft wie bei Waldtieren in Gefahr. Sie sah zur Seite, schloss die Augen für einen Moment und blickte wieder auf den Toten. Nun erkannte sie ein weiteres Detail: Der Schädel war in der Mitte ganz leicht eingedellt, als hätte ein unsichtbarer Kamm einen akkuraten Mittelscheitel durch die Blutklumpenberge gezogen.

Müdsam, der stumm und untätig neben ihr stand, sie ihre Beobachtungen in Ruhe machen ließ, sagte: »Soweit ich bis jetzt erkennen kann, wurde er mit einer runden langen Metallstange, wahrscheinlich aus Eisen, erschlagen. Genau mitten auf den Kopf. Von vorn, von Angesicht zu Angesicht. Entweder hat er sich nicht gewehrt gegen seinen Angreifer oder er ist von dem Schlag überrascht worden, denn er ist nicht zur Seite oder nach hinten ausgewichen. Noch eins kann ich mit Sicherheit sagen: Tatort und Fundort sind nicht identisch. Ansonsten hätte hier unter seinem Kopf trotz des Regens eine wesentlich größere Blutlache sein müssen. Das heißt: Die Wunde ist andernorts schon nahezu vollständig ausgeblutet und auch verkrustet. Tatzeit gegen acht Uhr gestern Morgen plus/minus eine Stunde. Bei eingetrocknetem Blut ist es ein Leichtes, die Tatzeit exakt zu bestimmen. Das aber erst im Labor.«

Sie nickte ihm gedankenverloren zu, ihre Kohlezeichnung war fixiert.

»Ach«, fügte Müdsam hinzu, »noch was. Er muss um den Hals eine Kette getragen haben, vielleicht eine Goldkette. Das allerdings kann ich noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Im Nacken sind winzige Spuren, die darauf schließen lassen, dass man sie ihm gewaltsam abgerissen hat. Alles Weitere kriegst du so bald als möglich. Ich lass ihn dann mitnehmen, wenn du fertig bist. Bernhard hat seine Aufnahmen schon gemacht.«

»Ich bin fertig, Frieder. Du kannst ihn haben.«

Müdsam winkte den zwei Mitarbeitern des Bestattungsunternehmens auffordernd zu, die rauchend neben einer Bahre standen. Nun erst nahm sie den leichten Zigarettengeruch wahr, der von der Wiese herüberwehte. Spürte den kalten Wind im Gesicht, hörte die Vögel in den Baumkronen zwitschern und bekam auf einmal eine solche drängende Lust auf eine Zigarette, dass sie ohne Hemmung die Bestatter ansprach: »Könnten Sie mir freundlicherweise eine Zigarette schenken? Und Ihr Feuerzeug ausleihen? Ich hab beides im Auto gelassen.«

Sofort und wortlos wurde ihr das Gewünschte ausgehändigt. Als sie den ersten Zug von der ersten Zigarette dieses Tages nahm, wurde ihr ein wenig schwindlig. Sie lehnte sich an dem Rolltor an, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Das Schwindelgefühl wurde von einem kurzen Kick der Euphorie abgelöst. Sie nahm sich vor, ihrem Kontrahenten auf dem Rückweg irgendeine nette Verbindlichkeit zukommen zu lassen.

Der Leichnam lag jetzt auf der Bahre. »Habt ihr alles von ihm, was ihr braucht?«, fragte sie Klaus Dennerlein, der mit der Pinzette in der Hand gebückt den Teerboden absuchte.

»Ja, von uns aus kann der Mann in die Gerichtsmedizin.«

»Irgendwelche Hinweise auf die Identität?«

Dennerlein langte nach hinten und holte aus dem wuchtigen abgeschabten Metallkoffer drei Plastiktüten heraus.

»Hier sind sein Ausweis, der Führerschein, eine Tankkarte und eine Fahrerkarte, wie sie Berufskraftfahrer haben, der Schlüssel, das Portemonnaie. Gut hundertzwanzig Euro hatte er bei sich. Sogar ein Käsebrot und klein geschnittenen Kohlrabi haben wir gefunden. War alles in seinen Jackentaschen, das Brot und das Gemüse sauber verpackt in Stanniolpapier.«

Sie griff nach der Tüte mit dem Ausweis und betrachtete das unscharfe grob gerasterte Passfoto. Ja, das war der Tote, kein Zweifel. Dieser ungewöhnlich schöne markante Mund. Dunkle mandelförmige Augen und eine schwarze kinnlange Lockenpracht. Ein wirklich gut aussehender Mann, auch wenn er für ihren Geschmack die Haare zu lang trug, was dem Gesicht einen Zug ins Feminine verlieh. »Shengali Abdulaziz«, las sie halblaut vor. Geboren in Basra. Ein Iraker. Vierzig Jahre alt. Seltsam, sie hätte nach seinem Aussehen eher auf einen Südamerikaner getippt, einen Chilenen, Peruaner oder Brasilianer. Während ihres Studiums in München hatte sie etliche Perser, einige Jordanier und auch einen Pakistani kennengelernt, aber das hier war der erste Iraker, dem sie persönlich begegnete. Wenn auch erst als totem Mann.

»Klaus, was ist denn da der Nachname, Shengali oder Abdulaziz?«

»Shengali«, antwortete Dennerlein, der gebückt wieder auf Spurensuche ging, diesmal im angrenzenden Waldstreifen.

»Woher weißt du das?«

»Das ist wie bei unseren Pässen. Erst kommt der Nachname, dann der Vorname. Übrigens, Reifenspuren können wir vergessen. Das hier ist eine frisch geteerte Zufahrtsstraße, so glatt wie ein Kinderpopo. Und dann hat es ja die ganze Nacht geregnet. Auf abschüssigem Gelände. Selbst wenn was da gewesen wäre, hätte es der Regen mittlerweile die Pegnitz hinuntergespült.«

Schließlich rief er ihr noch zu: »Aber Gewebeproben von seiner Kleidung haben wir genommen, für den Erkennungsdienst, vielleicht ergeben die ja was.«

Nachdem der geteerte Weg somit für sie freigegeben war, drückte sie die Zigarette unterhalb der Bordsteinkante aus, um die feuchte Kippe anschließend mit spitzen Fingern aufzuheben. In diesem Moment sprach sie der Notarzt an, den sie bislang nicht wahrgenommen hatte.

»Der Mann wäre jetzt vernehmungsfähig.« Er deutete auf das hinter ihr liegende Wiesenstück, von wo aus sie ein älterer Mann in Freizeitkleidung und ein großer, auffallend hässlicher, gefährlich wirkender Hund beobachteten.

»Ich dachte, er steht unter Schock.«

»Das dachten wir auch. Es waren aber nur ein leichtes Unwohlsein und eine vorübergehende Verwirrung, wie sie in solchen Fällen als normal zu betrachten ist.«

Sie nickte und marschierte auf das Zeugen-Duo zu. Am Wiesenrand schnipste sie den übel riechenden Zigarettenstummel auf den Boden.

»Guten Morgen. Mein Name ist Steiner, ich bin von der Mordkommission Nürnberg. Sie haben die Leiche heute Morgen gefunden, Herr…?«

»Ich heiße Kupfer. Emil Kupfer. Nein, ich habe den Toten nicht gefunden, das war mein Paulinchen.«

Als ihr Name fiel, blickte die Hündin, die bis dahin die Kommissarin grimmig und stirnrunzelnd ins Visier genommen hatte, hechelnd zu ihrem Herrchen auf und wedelte, einmal links, einmal rechts, kurz mit dem buschigen Schwanz. Wie ein Scheibenwischer auf Intervallschaltung, dachte Paula Steiner und griff in die rechte Brusttasche ihrer Jeansjacke. Sie war erleichtert. Zumindest Block und Stift trug sie bei sich. Sie notierte Name und Adresse des Hundehalters.

»Wann war das?«

»Zwei Minuten nach sieben.«

»Woher wissen Sie das so genau, haben Sie auf die Uhr geschaut?«

»Nein, das brauche ich nicht. Punkt sieben gehen Paulinchen« – wieder dieses kurze Schwanzwedeln– »und ich aus dem Haus. Und von da sind es nicht einmal hundert Meter bis hierher, also zwei Minuten zu Fuß.«

Mal sehen, ob auch sie diesen Scheibenwischer in Gang setzen konnte.

»So, das war also mein Namensvetter oder besser: meine Namenscousine, das Paulinchen.« Es funktionierte. Und wie! Gleichzeitig rückte die Hündin handbreit an sie heran und senkte den Kopf, eine Einladung, sie jetzt sofort, auf der Stelle zu streicheln. Paula zögerte einen Moment, dieser Aufforderung zu folgen, und schaute stattdessen Emil Kupfer fragend an. Da stupste sie der Schäferhund-Mischling mit den gelben Zähnen und den aufgestellten ausgefransten Dreiecksohren zur geflissentlichen Erinnerung sanft mit der Schnauze in die Kniekehle. Eine Gebärde, die sie von Max kannte und als harmlos einstufte. Während sie der Hündin wieder und wieder über das nasse Fell strich, erfuhr sie, was sie noch wissen musste.

»Ja, wenn wir von der Erlenstegenstraße einbiegen, rennt sie sonst immer, ohne auf mich zu warten, ans Ufer. Heute nicht. Da saß sie vor dem Eingang zum Wasserwerk und hat laut angeschlagen. Das macht sie sonst nie. Ich bin hin zu ihr und habe diesen toten Mann gesehen. Sie wollen doch bestimmt wissen, ob wir ihn angerührt haben. Nein, haben wir nicht. Ich habe mit dem Handy die Polizei angerufen und bin einfach dort stehen geblieben. Paulinchen auch.«

»Also lag der Ermordete«, bei diesem Wort zuckte Kupfer leicht zusammen, »dann noch genau so da, wie Sie ihn vorgefunden haben. Beine und Arme in einer geraden parallelen Linie, die Hände nach oben gerichtet.«

»Ja, genauso war es.«

Auf dem Weg zurück zu ihrem Auto hielt Paula Steiner nach dem Kollegen Ausschau, den sie so angeblafft hatte und den sie nun mit einer Freundlichkeit bedenken wollte. Doch der war mittlerweile durch eine Polizistin abgelöst worden. Paula kannte sie vom Schießstand am Jakobsplatz, wo die Schlumpfschützin Steiner deren Treffsicherheit und Unerschrockenheit bewundert hatte. Auch heute versetzte die junge Frau sie in Erstaunen. Nicht gerade schlank, aber Männer würden wohl sagen: die Rundungen exakt da, wo sie hingehören, aufrechte Haltung, rasierklingenscharfe Bügelfalte in der Hose und auch die grüne Uniformjacke wie auf den Leib gebügelt, große grüne Augen, Porzellanteint, höchstens fünfundzwanzig Jahre alt. Eine Freundin und Helferin wie aus dem Bilderbuch.

»Guten Morgen, Frau Steiner.«

»Guten Morgen, Frau… leider weiß ich Ihren Namen nicht. Aber ich kenne Sie natürlich vom Polizeipräsidium, gesichtsweise.«

»Ich bin die Eva Brunner.«

»So, Frau Brunner, dann haben Sie den Kollegen hier abgelöst.«

»Ja. Denn erstens fehlt mir das, die Absperrung und Sicherung eines Tatorts, noch in meinem Ausbildungsplan, derzeit bin ich im Dezernat2, K20, Zentrale Auswertung. Und zweitens«, fügte sie leise hinzu, »hat sich der Kollege wohl nicht gerade regelkonform verhalten.«

Regelwidrig auch nicht, dachte sie, sagte aber nichts darauf. Sie suchte nach einer passenden Abschiedsformel. »Dann bis bald. Wir laufen uns am Jakobsplatz sicher mal wieder über den Weg.«

»Auf jeden Fall, Frau Steiner. Ich komme nämlich in drei Wochen in das Kommissariat11. Am liebsten wäre mir, wenn ich zu Ihnen käme.«

Paula Steiner musste grinsen. »So, warum ausgerechnet zu mir? Wir sind nur zu zweit, Herr Bartels und ich. Der Sachbereich vom Kollegen Trommen zum Beispiel hat dagegen sechs Leute, mit ihm sogar sieben. Da würden Sie sicher mehr erleben. Und mehr lernen.«

»Aber Sie sind für mich die beste KHK. Sie kriegen alle. Egal ob Sie sechs Mitarbeiter oder keinen haben.«

Oh, wie gut das tat nach all den »Nurs«! Da war es im Augenblick auch egal, ob die Kommissaranwärterin mit ihrem überschwänglichen Lob recht hatte oder nicht. Im Augenblick zählte lediglich, dass es auch Kollegen gab, für die sie mehr war als »nur die Frau Steiner« oder »nur meine Chefin«. So verzichtete sie darauf, diesen Irrglauben zurechtzurücken, und schluckte die Worte, süß wie Honig auf einem Butterbrötchen, widerspruchslos hinunter.

Auf dem Weg zurück in die Innenstadt bog sie rechts in die Bismarckstraße ein. Sie wollte Heinrich, heute früher als üblich, ihre Aufwartung machen und ihm von ihrem Ohne-Wenn-und-Aber-Plan erzählen. Doch daraus wurde nichts.

Als sie das Foyer des Theresien-Krankenhauses betrat, hörte sie aus der Cafeteria im hinteren Teil eine Schafkopf-Runde lauthals rumkrakeelen: »…heb dir nur deine Herren gut bis zum Schluss auf, wenn sie dann alle zusammenfallen«… »So werden wir auf jeden Fall schon mal nicht schneiderfrei«… »Aber den könntest du jetzt schon übernehmen, oder ist das von dem Herrn zu viel verlangt?«… »Und womit, bitte sehr?«… »Herz ist immer noch Trumpf, schon das ganze Spiel über, nur zur Erinnerung, falls dir das entfallen–«… »Du Rindvieh, wenn ich doch kein Herz mehr habe…«

Das klang wie Heinrichs Stimme. Sie setzte die Brille auf und sah genau hin. Ja, das war Heinrich, tatsächlich. Vergnügt, ausgelassen, mit vor Spieleifer geröteten Wangen, vor sich ein Kännchen Kaffee und zwei Croissants, neben sich der Jogginganzug-Träger von gestern Abend. Instinktiv trat sie hinter die wuchtige Steinsäule. Sie dachte einen kurzen Moment nach, dann ging sie eilig zum Aufzug.

Verifizieren und falsifizieren von Zeugenaussagen gehörte zum Methodenfundus der ehemaligen Soziologiestudentin Steiner. Ein Arbeitsmittel, das ihrer Meinung nach viel zu wenig eingesetzt wurde– und das sich jetzt und hier für die Aussagen des Zeugen Bartels hervorragend eignen würde. Im dritten Stock fragte sie nach dem diensthabenden Arzt. Sie wurde ins Schwesternzimmer verwiesen. Der Arzt war eine Ärztin: »Dr.S.Leipold« stand auf dem Namensschild der hübschen Brünetten, die sie um mehr als eine Kopflänge überragte. Sie stellte sich vor, mit Rang und Dienstausweis, und fragte nach dem Befinden ihres Mitarbeiters.

»Darüber darf ich nur nahen Angehörigen Auskunft geben«, lautete die knappe, aber nicht unfreundliche Antwort.

»Natürlich, das ist mir klar. Ich muss nur wissen, wann ich in etwa wieder mit Herrn Bartels rechnen kann. Meine Kommission hat derzeit einen äußerst heiklen Fall zu lösen, bei dem Eile geboten ist. Da kann ich nicht ersatzlos auf einen meiner besten Mitarbeiter verzichten. Wenn sich sein Aufenthalt hier noch über Tage oder gar Wochen hinziehen sollte, wäre ich gezwungen, umgehend Ersatz anzufordern. Was ich eigentlich schon längst hätte machen sollen.«

Nach diesem Horsd’œuvre ließ sie ein paar Sekunden verstreichen, bevor sie der Ärztin die Hauptspeise servierte, garniert mit einem bitteren und gleichzeitig verständnisvollen Lächeln.

»Ich fürchte nur, dass sich sein Aufenthalt hier länger hinzieht, als uns allen, mir und meinen Mitarbeitern, lieb sein kann. Auch wenn er versucht, seinen Zustand mir gegenüber herunterzuspielen. Ihm würde gar nichts fehlen, von ein paar Prellungen abgesehen. Wenn es nach ihm ginge, wäre er lieber heute als morgen wieder an seinem Arbeitsplatz. Aber Sie beziehungsweise das Theresien-Krankenhaus würden ihn ja nicht gehen lassen.«

Jetzt kam das Wichtigste – der Schluss, die Nachspeise–: vorsichtig, ganz vorsichtig nachzuwürzen mit einer Prise Ironie.

»Weil Ihnen die Patienten fehlen, um Ihre Betten optimal auslasten zu können. Meint Herr Bartels.« Sie sah fragend zu der Ärztin auf.

Dr.Leipold, deren Miene sich während dieser rhetorischen Glanzleistung immer mehr verfinstert hatte, holte tief Luft. »So, so. Da hat Herr Bartels Ihnen etwas anderes gesagt als uns. Wir nämlich würden ihn auch lieber heute als morgen an seinen Arbeitsplatz zurückschicken, das können Sie mir glauben. Die Untersuchungen sind abgeschlossen, etwas Ernsthaftes haben wir nicht gefunden. Doch trotz mehrmaliger Versicherung unsererseits, dass ihm nichts fehlt, weigert er sich, sein Bett zu räumen. Die Untersuchungen, auf denen er weiterhin besteht, sind teuer und überflüssig. Und dann, wir sind hier ein städtisches Krankenhaus, keine Privatklinik. Bei uns steht an erster Stelle der ärztliche Erfolg, nicht der wirtschaftliche.«

»Ach, das freut mich aber zu hören«, tat Paula Steiner erstaunt. »Ja, wenn das so ist, dann kann ich ja bald wieder mit Herrn Bartels rechnen. Da kann ich mir die Suche nach einem Ersatz wohl sparen.«

»Ja, das können Sie mit Sicherheit«, versicherte die Ärztin grimmig. »Ich werde heute noch mit ihm darüber reden. Eingehend reden.«

Das klang in ihren Ohren himmlisch. »Aber Sie sagen ihm doch nichts von unserer Unterhaltung? Ich möchte nicht, dass er das Gefühl hat, übergangen zu werden. Wohl ist mir bei dem Gedanken nicht, dass ich Ihnen gegenüber seine Befürchtungen, die in seiner Lage ja verständlich sind, ausgeplaudert habe. Hinter seinem Rücken sozusagen.«

»Da brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Für ein solches Gespräch brauche ich nicht die Vermutungen des Herrn Bartels, da reicht mir seine Krankenakte vollständig aus.«

Noch bevor Paula Steiner den Aufzug betrat, war ihr Ohne-Wenn-und-Aber-Plan vergessen und hatte sich das schlechte Gewissen ihrem Kollegen gegenüber in nichts aufgelöst. An seine Stelle war ein rapide wachsender Ärger getreten, der, als sie im Erdgeschoss angekommen war, Formen eines Tobsuchtsanfalls anzunehmen drohte.

Das hätte sie sich doch denken können! Heinrich mit seinen Schwänzwochen, der immer mal wieder für zwei oder manchmal drei Wochen einfach untertauchte und für niemanden erreichbar war. Auch für sie nicht. Der den gelben Schein erst dann nachreichte, wenn er angeblich wieder gesund war. Das hatte sie bislang alles klaglos ertragen, ihm auch oft genug die Scherereien mit dem Krankenschein abgenommen. Doch dass er sie so kalkuliert hinterging, sie mit ihren eigenen Schuldgefühlen austrickste, das war ein hundsgemeiner Verrat, der nach ebenso kalkulierter und hundsgemeiner Rache schrie. Da aber Rache ein Gericht ist, das man am besten kalt, eiskalt serviert, verzichtete sie darauf, zu ihm, der immer noch heiter und ahnungslos in der Cafeteria bei Kaffee und Kuchen saß, hinzustürmen und ihm ihre Enttäuschung entgegenzubrüllen.

2

Zwanzig Minuten später parkte sie den BMW auf dem Innenhof des Präsidiums. Wer sie die Treppe zur Teppichetage so blendend gelaunt hochsteigen sah, hätte vermuten können, hier sei eine erfolgreiche Kommissarin auf dem Weg zum Rapport, um ihrem Chef die Lösung eines komplizierten Falls zu melden. Doch bei Paula Steiner verhielt es sich eher umgekehrt: Die frohe Stimmung, die sich aus ihrer Neugier auf das vor ihr Liegende speiste – zum großen Teil auf das Kennenlernen fremder Menschen–, war nur am Anfang einer neuen Aufgabe ihr Begleiter; am Ende jedes Falls hatte bei ihr immer eine leise Melancholie die Oberhand.

Forsch betrat sie Fleischmanns Vorzimmer. »Guten Morgen. Ich muss zu Herrn Fleischmann.«

Sandra Reußinger, Fleischmanns Sekretärin und ihre Intimfeindin Nummer eins, erwiderte den Gruß auf ihre Weise. Sie runzelte die glatte Stirn und starrte Paula Steiner aus weit aufgerissenen Augen vorwurfsvoll an. Diese Blickstarre der Blondine galt hausintern als sicheres Zeichen für einen bald folgenden Rüffel.

»Haallooo, guten Morgen. Hat es Ihnen die Sprache verschlagen, oder haben Sie für heute ein Schweigegelübde abgelegt?«

»Jeder in diesem Haus klopft vorher an, bevor er mein Zimmer betritt. Jeder! Nur Sie nicht. Obwohl ich Sie schon oft genug dazu«, Sandra Reußinger suchte nach einem passenden Verb, das ihre Hoheit in dem Vorzimmer, die selbstverständlich auch die Tür innen wie außen einschloss, unterstreichen sollte, »ermahnt habe. Ist denn das zu viel verlangt, dass Sie sich das ein für alle Mal merken?«

Ach ja, das leidige Anklopfen. Sie hatte es vergessen. Jetzt war sie es, die sich in Schweigen hüllte.

»Nun, ich finde, das ist vor allem eine Frage des guten Benimms. Und den hat eben nicht jeder«, schob Sandra Reußinger nach.

»Und ich finde, das hier sind nicht Ihre Privatgemächer, sondern der Platz, wo Sie Ihrer Arbeit nachgehen sollten. Und diese beinhaltet unter anderem, nur zur Erinnerung, Frau Reußinger, mich möglichst zügig zu Ihrem Chef durchzulassen.«

In dem Moment öffnete Fleischmann die Tür und murmelte in beider Richtung: »Ach, das schon wieder.«

Nachdem er sie eingelassen und die Tür hinter sich zugezogen hatte, sagte er: »Muss das jedes Mal sein? Geht es nicht einmal ohne diesen Firlefanz? Darüber sollten Sie doch wirklich stehen, das haben Sie doch gar nicht nötig. Frau Reußinger natürlich auch nicht, ich weiß.« Er wartete ihre Antwort nicht ab. »Also dann, Frau Steiner, erzählen Sie!«

Sie berichtete, was sie am Erlenstegener Wasserwerk gesehen hatte. Fleischmann hörte ihr konzentriert zu, ohne sie zu unterbrechen. Noch Wochen später würde er sich an jedes Detail dieses Rapports erinnern können. Paula Steiner hegte einen gewissen Respekt für ihren Vorgesetzten. Er mischte sich nie in ihre Arbeit ein und drängte sie auch bei den Fällen, in denen die Öffentlichkeit umgehend einen Schuldigen forderte, nicht zu raschen Ergebnissen; er ließ ihr Zeit bei den Ermittlungen.

»Sie sind ja in Ihrer Kommission jetzt ganz auf sich allein gestellt. Möchten Sie jemanden aus Trommens Gruppe zur Unterstützung?«

»Nein, danke, auf keinen Fall«, wehrte sie eine Spur zu heftig ab. »Herr Bartels wird wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen aus dem Krankenhaus entlassen.«

»Aber wenn Sie zu Shengalis Frau gehen und ihr die Nachricht überbringen, brauchen Sie jemanden an Ihrer Seite. Oder soll das unsere Schutzpolizei übernehmen?«

»Nein, das würde ich gern selbst machen. Vielleicht könnte mich Frau Brunner, eine junge Praktikantin von uns, begleiten? Die hatte mit dem Fall heute Morgen schon zu tun, sie war bei der Sicherung und Absperrung dabei. Derzeit ist sie im Dezernat2, ich glaube, in der K20 bei der Zentralen Auswertung. Außerdem soll sie ja demnächst sowieso in unser Dezernat wechseln, hat sie mir erzählt. Und sie scheint mir für eine solche Aufgabe sehr gut geeignet.«

Der Gedanke, dass die Bilderbuchpolizistin neben ihr stand, während sie der Familie diese in der Regel schlimmste aller Nachrichten überbrachte, war ihr erst während des Gesprächs mit Fleischmann gekommen. Aber er gefiel ihr.

»Gut, dann nehmen Sie Frau Brunner mit dazu. Mein Einverständnis haben Sie.«

Sie verstand den abschließenden Ton– die Audienz war beendet. Dennoch blieb sie sitzen.

»Ist noch was?«

»Mir wäre es recht, wenn Sie das erledigen könnten. Ich glaube, so von Dezernatsleiter zu Dezernatsleiter geht das wesentlich schneller, als wenn ich da vorstellig werden würde.«

»Das glaube ich zwar nicht, aber bitte.«