Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Freedom Letters

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Russisch

Этот роман выходит к 50-летию гибели Геннадия Шпаликова. Написал книгу американец без русских корней Грег Блейк Миллер, который впервые в 1993 году съездил в Россию и никогда уже не мог избавиться от одержимости ею. Вероятно, это лучший американский роман, написанный о России за последние лет пятьдесят, кабы не больше. И именно он напоминает нам о той стране, в которой мы все когда-то жили и которую стоило любить (Дмитрий Быков).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 381

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

№ 123

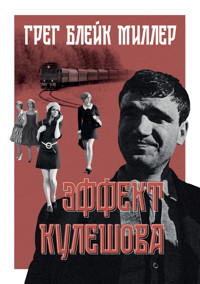

Грег Блейк Миллер

Эффект Кулешова

Авторизованный перевод с английского Екатерины Кевхишвили

Предисловие Дмитрия Быкова

Freedom LettersМосква Будущего2025

Предисловие

Геннадий Шпаликов повесился поздним вечером 1 ноября 1974 года в Доме творчества «Переделкино». Это случилось потому, что его однокурсница Кира Морозова, которая в прошлой жизни носила фамилию Каплан и погибла в сибирском лагере в 1936 году, 1 ноября 1974 года пришла на Новодевичье кладбище на открытие надгробного памятника их общему учителю Михаилу Ромму, но опоздала, и Шпаликов уже ушел, а когда она бросилась его догонять, то попала под машину и в следующий раз воскресла только в 1995 году, когда менять что-либо было уже поздно.

Этот роман выходит к 50-летию гибели Шпаликова. Написал его американец без русских корней (но с русской женой Светланой), автор сборника повестей «Декабрия», преподаватель писательского мастерства в Университете Невады Грег Блейк Миллер, который впервые в 1993 году съездил в Россию и никогда уже не мог избавиться от одержимости ею. Вероятно, это лучший американский роман, написанный о России за последние лет пятьдесят, кабы не больше. И именно он напоминает нам о той стране, в которой мы все когда-то жили и которую стоило любить.

Мы получили право опубликовать эту книгу первыми, еще до американских издателей. Идея была моя, потому что — кто в Америке вообще поймет, о чем речь? Ну сотня киноведов, ну несколько сот славистов, ну тысяча студентов, изучающих искусство оттепели. А в России она будет близка всем, кто еще не разучился читать, — потому что это одна из самых русских книг, появившихся в последнее время. Полуфантастическая, намекающая на сотни парольных цитат из фильмов, стихов и песен, построенная в чеховском стиле как система лейтмотивов, во многих отношениях по-русски избыточная, сентиментальная, насмешливая, решительно ни на что не похожая, — она опровергает идиотский миф о всемирной русофобии и «культуре отмены», она свидетельствует о неугасимом интересе всего мира к подлинной России, она написана ровно так, как неоконченный роман Шпаликова, свободный, трагический и принципиально выбивающийся из любых рамок. Мне кажется, он сам написал бы о себе примерно так. Я знал многих людей, о которых здесь идет речь, прежде всего Рязанцеву и Хуциева, которые значили для меня бесконечно много. И я никак не могу объяснить, что эту книгу с такими точными их портретами написал человек, который их едва знал во время своей недолгой журналистской работы в Moscow Times. Они узнаются в каждом жесте и реплике. Эта книга получилась фантастической прежде всего потому, что фантастична была сама жизнь этого уникального отряда гениев, создавшего российскую новую волну; потому что недостоверна сама оттепель, и невозможно представить себе, что между смертью Сталина и «Заставой Ильича» прошло меньше десяти лет. Непредставимо, что страна успела настолько поумнеть и раскрепоститься. Точно так же непредставимо сегодня, что за следующие 60 лет она утратила почти все, что завоевала в шестидесятые. И еще трудней поверить, что она сможет быть другой: из глубины реакции всегда трудно поверить в радикальное обновление. И никакой оттепели действительно больше не будет, а что будет — сейчас гадать бессмысленно. Ясно только, что русская история в прежнем циклическом виде закончилась, и книга Миллера наглядно обрисовывает ее тупик. Но еще наглядней она показывает ее неиссякаемую силу и волю к обновлению — ту волю, в которую сегодня, кажется, уже и сама Россия не очень верит. Эффект Миллера состоит в том, что, увиденная любящими глазами, она преображается и снова становится равна себе.

Эту книгу особенно горько и сладко будет читать всем, кто из России уехал: здесь воскресают звуки и запахи Москвы, Петербурга и Поволжья, цвета московской осени, шум студенческих аудиторий, грохот метро, дух булочных и пельменных — все, что казалось только нашим и непостижимым для стороннего наблюдателя. Я допускаю, что найдутся и особо ревнивые любители собственного прошлого, которые в очередной раз оскорбятся: не так, не наше, «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный»… Но если уж называть вещи своими именами — дай Бог иному патриоту так любить, а главное, знать и чувствовать русское искусство и русскую натуру со всеми ее самоубийственными страстями. Это книга о русском самоубийстве, во всех смыслах слова, и в каждой строке ее дрожит такая боль, какая доступна только истинному родству. Нам очень повезло, что родство с нами чувствуют такие талантливые, нравственно точные и душевно здоровые люди.

Это сложная книга, но читателю она дарит то же острое счастье, которое посещает зрителя оттепельного кино, и прежде всего «Заставы Ильича». Эта книга написана не посторонним, и потому в ней нет ни туристического высокомерия, ни почти неизбежной клюквы. Эта книга пристрастна и изобретательна в каждом слове, и потому ее автор вправе рассчитывать на встречный читательский труд — на то доверие, без которого не бывает контакта. В общем, она отчасти напоминание о наших лучших днях и качествах, и она же — обещание, что никакие агрессивные бездари Россию не схарчат. Это и тогда не вышло, и сейчас не получится. И если даже сама Россия благополучно истребит всех своих детей, которыми ей следовало бы гордиться, — ее честь будут защищать романтичные американцы вроде Грега Блейка Миллера.

Дмитрий Быков

Светлане и Елисею — любимой семье

Джону и Лоре — драгоценным друзьям

Оказалось, что монтажом можно делать даже какую-то новую земную поверхность, которой нигде не существует: здесь на самом деле не ходили эти люди…

Лев Кулешов, «Искусство кино», 1929

8 марта, 1974Москва, Россия

— Слышишь, Кира, как грохочет?

— Я сплю.

— Не спишь.

Три часа до рассвета и ровно одиннадцать лет, как Хрущев положил на полку наш фильм. Мой сын спит, муж… муж далеко. Сценарист появился на пороге, постучав в такт кремлевским колоколам: Раз-ДваДва-Три-Четыре-ПятьПять-Шесть-Семь. Хорошо хоть трезвый. Он стряхнул дождевые капли с кепки на мой паркет.

— Посмотри в окно. Тополя с краю, и купола сверкают, как кошачие глаза. Кто тут будет спать?

— Я.

— Врешь! — Он сбросил пальто, прошел на кухню и поставил чайник. — Есть новости?

— Месяц с последнего письма.

— Крепко зажали.

— Они его убьют, Гена.

— Кишка тонка. Вот увидешь, он выскользнет и завалится ко мне с гитарой и котом.

— Кот на подоконнике.

— Кот повсюду. Слушай, мы живем в вымышленном государстве, построенном вымышленными людьми, которые решили наделить себя вымышленной важностью. Они скажут что угодно, только чтобы мы восхищались их вымыслами. Я тоже так могу. Они выдумывают миры — отлично, я выдумаю такой, что похороню их всех, и себя заодно. А вот тебя, Кирочка, я хоронить не буду, и мужа твоего не буду. Вы двое совсем не для этого. Но! Пожалуйста, отыщите мою могилку — где-нибудь на отшибе, среди сорняков. На ней будет написано: он так ждал отпуска — и вот дождался…

— Ты неисправим.

— А должен быть исправим?

— Мы ведь тебя любим.

— И я всегда буду с вами! Ни одно приличное застолье в наши дни не обходится без мертвецов. Вот сегодня вечером гулял я по Болотному острову и попробовал было открыть ворота старой Берсеневской церкви — заперто наглухо. Что, черт возьми, происходит в эти нечестивые деньки? Турнир по гандболу? Выразительное чтение избранного Ленина? Небо готово взорваться и уничтожить все раз и навсегда артиллерийским дождем — вот метеосводка истинного патриота. Перехожу мост, оказываюсь на Красной площади. Парень и девушка под зонтом: она держит зонт, он держит ее. Куранты на Спасской башне звонят и звонят. Как они вообще спят там в Кремле? Неспящий Кремль — вот наша история, изложенная перезвоном. Сворачиваю в переулок: я знаю здесь все лучше, чем кто бы то ни было, но только не эту улицу. Табличка стерлась. Авр. — может, Аврора, а может, Авраам. На третьем этаже в старом доме свет, гитары, смех. Смех, Кирочка, веришь? Я поднимаюсь по лестнице, и, прежде чем успеваю постучать, мне открывает дверь самая древняя старуха, какую я только видел. Я извиняюсь, что пришел с пустыми руками. Ничего, говорит она, это вечеринка в честь ее матери. Что за вечеринка? — День рождения, мальчик мой, что еще?

Старуха — не та, что открыла дверь, а еще старше, ее мать, — сидит на деревянном стуле в глубине комнаты, крошечная, как дошкольница, и, кривя губы, как старлетка в немом кино, криком рассказывает что-то забредшим душам. Я ничего не могу понять: слова распадаются на серые слоги. Мне даже кажется, что кадр вот-вот расплавится и от меня не останется ничего, кроме обугленного белого круга. Я бы так туда и вошел, Кира, — это же просто кинорай! Но не тут-то было. Все остальные, похоже, прекрасно все понимают. Они хохочут и хохочут. Даже Достоевский смеется. Знаю, о чем ты думаешь. Как Достоевский мог оказаться на вечеринке у старухи? Кто знает. Может, он видел ее, когда она была ребенком. Он сидит за маленьким столиком, ставит на кон свою жизнь в червы. Но все свое внимание он уделяет ей. И вот я уже начинаю ревновать к этому парню, к покойничку-счастливчику. Наконец именинница поворачивается ко мне: «Помнишь, — говорит она, — ты ложился спать в грозу, и комната твоя была залита синим светом, и ты слышал ужасный грохот? Ты повторял себе, что это нехорошо, но чуял, что это прекрасный грохот. А помнишь, как ты представлял последний день твоего отца? Разрывающиеся снаряды, нечеловеческие вопли, порванные ботинки, ноги все в крови. Шаг вперед — и вся жизнь будет оправданна. Отвага, мой мальчик, — это выбрать дьявольскую простоту. Ты хотел броситься прямо на молнию и показать, что достоин ее. Но ты колебался, а? Утром ты обнаружил, что старый дуб раскололо надвое. И пожалел, что проспал это». Скажи, Кира, почему она знала меня лучше, чем я сам себя?

Чайник засвистел, но я налила Гене стакан холодной воды, прозрачной, как его любимая проклятая водка. Я принесла ему, что осталось от ужина, — говяжьи котлеты с картошкой. Я взяла его за руку и держала, пока он не заснул, уронив голову на стол. Мой четырехлетний сын в полусне забрел на кухню, светлые волосы распушились во все стороны. Он спросил, почему я не сплю и почему дядя Гена уснул за столом.

— Погоди, Стасик.

Я никак не могла отпустить руку Гены. Я знала, что его ждет, и не хотела торопить будущее.

Катушка первая

Королева Марса

Записка от Ната Бенджамина, доктора философии, редактора американского издания «Эффекта Кулешова»

Меня вывезли из Советского Союза в детстве, но было поздно. Страна свернулась клубком на коленях моей жизни, изредка просыпаясь, чтобы укусить меня за руку. Как дурак, я сделал эту местность своей первой любовью, а затем и профессией. В своем сознании я жил его историей — словами и картинками, деревьями и трамваями, окровавленными стенами подвалов; разматывал и сматывал дни, как пленку — всю бесполезную красоту, жестокую, добрую, святую, непростительную, мысленно перемещаясь прыжковыми разрезами в те времена и места, которые давно не мои.

Мне, вероятно, следовало сразу покончить с этим безумием. Но поскольку я дурак, то вот я здесь, чтобы представить вам дни, проецируемые через волшебный фонарь, когда красота не казалась бесполезной.

Я понимаю, что, редактируя этот текст, внося вклад в эту книгу, я в некотором роде одобряю те странные вещи, о которых говорят наши герои, Том и Кира. Но разве мы все, так или иначе, не обращаемся к иным местам и временам — читая книгу, смотря фильм, садясь в самолет, уносящий к славе? Мы отправляемся в далекие места и представляем, что можем раствориться в них, не потеряв себя. И всегда теряем.

А иногда, следуя этому зову, теряем все.

— Сиэтл, Вашингтон

Часть IОтцы и дети. Братья и матери

Вспоминает Нат1980–1981

Налетевший со стороны Спрингфилда порывистый ветер хлопал флагами, коконом вони с бумажной фабрики окутал Юджин, так что отец хотел уже было поймать меня за руку, словно этот мерзкий ветер мог подхватить и унести меня прочь. Спрятав лапки в карманы анорака Woolworth, я нащупал там мятные конфетки и монетки на удачу. Мы проходили мимо автовокзала Грейхаунда по пути в Киву, чтобы отец мог купить кабачки, которые будут потом притворяться спагетти, — и что-то, что будет притворяться молоком. Это было более чем уместно и даже классно, потому что сам он изо всех сил притворялся моим единственным отцом. Это тоже было почти классно.

Отец унаследовал меня в результате межконтенинтальной цепной реакции: смерть — брак — еще раз смерть. Он был профессором истории, вообще любил истории. Но только не эту — эту он постарался забыть. Теперь, когда мне исполнилось одиннадцать, я начал задавать вопросы и перестал стесняться в выражениях. Он же давал не ответы, а советы: я должен был представлять себя в некоей ситуации, заполнять пробелы и формулировать вопросы. «Нам никто не рассказывает, кто мы, — говорил он, — мы сами разгадываем это». Словно перед тем, как осветить мне путь вперед, он хотел удостовериться, что я помню язык моей родины, страны мертвых и позабытых вещей.

Я умело притворяюсь, но все же предпочитаю честность. В тот день, например, — 2 ноября 1980 года, — вонь разносил не только ветер, воняло и на автовокзале: затхлым потом, мочой, какой-то скунсятиной, — да так густо, что мне даже пришлось замедлить шаг. За спиной слышу топот — теннисные кроссовки, — быстрее, быстрее, ближе. Тишина. Кто-то дернул меня за капюшон. Я обернулся и увидел жилистого мальчишку, грязного, патлатого, в рваных кедах. От него тоже воняло.

— Ты меня знаешь? — спросил он по-русски.

Я притворился, что не понимаю.

Парень перешел на английский:

— Ты должен меня знать, я Том.

— Никогда не слышал.

Отец, как всегда, сделал наиболее бессмысленное наблюдение — похвалил русский язык оборванца.

— Это все, что я знаю, — ответил тот, — один парень научил меня.

— Который?

Светловолосый каланча в тельняшке спешил к остановке: гитара через плечо и серый кот, бегущий следом, как дрессированная собака. Он шутливо отдал честь и впрыгнул в отъезжающий грейхаунд.

Полиция никого не нашла. Под самый Новый год мой отец и мачеха сказали мне, что они решили тоже притвориться — родителями этого вонючки.

Наконец что-то стало настоящим.

Вот что я знаю наверняка: что я родился в Москве в 1968 году, что моя мать умерла там же в 1974-м, что я любил и забыл ее. Я забыл, что мы делали вместе, ее движения, слова. Я пытался оживить в памяти ее лицо — концентрировался, заклинал. И просыпался ровно в ту секунду, когда она должна была вот-вот появиться из-за угла. Даже мое домашнее прозвище, данное ею, — нежное, как бы шепчущее, — забыто, словно только ей и были доступны эти звуки.

Во мне живут яркие, но спутанные детские воспоминания о женщине, которая заботилась обо мне после смерти матери, о квартире, наполненной ясной зимой. Вот она указывает на какую-то смелую птицу, севшую на заиндевелый подоконник, — прежде, чем я успеваю посмотреть туда, птица исчезает. Я вижу только тонкую женскую руку, указывающую на то, чего там больше нет. И я безутешен, потому что упустил момент. Она опускается на колени, обнимает меня, а я утыкаюсь подбородком в ее плечо, прижавшись щекой к щеке, ожидая, пока высохнут слезы, и смотрю на мир из-за волны соломенных волос. Это мое самое ясное воспоминание о моей второй маме.

Я также помню, что она называла меня полным именем, которое, она говорила, было слишком красивым, чтобы его сокращать, и которое я таки исказил, превратив в Натислав. Помню, как по выходным мы гуляли вдоль ручьев, а по будням раскладывали корм дворовым кошкам. Она рассказала, что мама вы́ходила бездомную кошку, которая потом исчезла, а я эту кошку любил, как сестру.

В начале 1975-го эта женщина, моя вторая мама, познакомилась с Робертом Бенджамином, американским профессором, занимающимся советским кино. Он приехал по научному обмену во ВГИК. К лету они поженились, а в начале следующего года мы каким-то образом оказались в Нью-Йорке, где мое неразборчивое «Натислав» навсегда превратилось в четкое американское «Нат». И я не помню никакого отца до Роберта Бенджамина.

Моя вторая мама умерла летом 1976 года от чего-то настолько стремительного и разрушительного, что мне так и не сказали, что это было. Ураган просто пронесся по нашему дому, затопил его по крышу и унес ее с собой, не оставив никаких следов, кроме моего случайного присутствия в Соединенных Штатах. У отца был конверт с тридцатью шестью фотографиями — 18 месяцев жизни. Еще месяц он не мог оторваться ни от них, ни от бутылки, так что уже и сам пахнул, как она. Потом я стащил этот конверт и каждый божий день таскал его в школу — в первый класс, пока однажды, заглянув в рюкзак, не обнаружил, что его там нет. С тех пор я не помню лицо своей второй матери.

Отец не сердился. Только бормотал под нос: новая жизнь, новый мир. Я чувствовал, как он падает, — и падал вместе с ним, и вместе мы все забыли. Я сидел у него в кабинете: тусклыми зимними днями он не включал свет, открывал шторы, и я наблюдал, как он печатает при свете низкого неба. Я брал книги с его полок и делал вид, что читаю; он относился ко мне настолько серьезно, что научил выговаривать непроизносимые слова, так что до конца моих дней я не знал проблем со сложными русскими именами.

Осенью 1976 года мы переехали в южную часть Юджина, штат Орегон, — заболоченную, холмистую, лесистую, пахнущую магазином старых книг, населенную трехногими енотами, а не умершими родственниками. Подходящее место, чтобы пережить утрату. В Юджине все шло в рост: лишайники расстилались по тротуарам, споры захватывали подоконники, лохматые дети рассыпались по паркам в дешевых сандалиях и одежде, откуда-то появилась и Лили. Лили — не призрак и не сказка: это энергия, которая склеивает мои осколки.

Более четкие воспоминания, хоть сколько-то осмысленные и удерживающие форму, относятся к послесвадебному периоду — неделя, как Роберт Бенджамин женился на Лили Керк, как и он, руссистке, с тонкими чертами, в очках, упрямой и непреклонной. Я помню, как она впервые обняла меня и коснулась мягкой, в золотистом пушке щекой. Я помню все последующие объятия, следующие за каждой ссадиной на коленке, каждым экзаменом и ночными, ближе к трем часам, кошмарами о сиротстве. Я не противился появлению этой новой матери, моей третьей и вечной матери, которая понимала и оберегала затуманенный стеклянный шарик моей родословной. Она с самого начала была храброй — достойной наследницей самоубийственного титула матери маленького Ната Бенджамина. Для меня и для моего убитого горем, терявшего рассудок отца она была последним шансом. Первый этап умирания закончился, второй — еще не начался. А через несколько лет после Лили появился Том, дополнив нашу и без того странную семью великолепием принца-нищего.

Кочман-драйв — наша улица-подкова, затененная кедрами, — пролегала между заповедником и кладбищем, так что к нам одинаково часто забредали олени и привидения: лучшее место для приключений. Мы с Томом играли в баскетбол перед домом, катались на великах по крутым холмам и бродили среди надгробий. Моя средняя школа находилась прямо рядом с его начальной, и каждое утро мы вместе шли по нашей тайной ежевичной тропинке — раздвигая кусты и подкрепляясь на ходу. После обеда в нашем распоряжении оказывалось шоколадное печенье Лили, домашка, черно-белый японский фильм ужасов на беззвучном режиме и бейсбольные перчатки на стуле у дверей. Перчатки всегда побеждали, и по ежевичной тропе мы возвращались тренироваться на заросшее школьное поле. Я стал шортстопом, Том тоже. Во время игры у него часто возникала странная жгучая боль в пояснице, но он не хотел об этом думать. В семье, осаждаемой памятью о давно умерших, бейсбол был нашей Америкой — нашим детским способом удержаться в реальном мире.

Разговоры за ужином вертились вокруг темных историй великих мертвецов. Я спрашивал: «Кем она была? Когда она жила?» Отец, опьяненный монологом, пропускал все мимо ушей, но Лили всякий раз прерывала его и объясняла. У Тома были куда более странные вопросы: «А он твой друг? — уточнял он о Пушкине или о Петре Великом. — А он придет к нам в гости?» Губы отца складывались в быстрые, несколько нервные улыбки — он никогда не отвечал. Лили занималась жизнью Софьи Толстой, страдавшей из-за мужа, который, кажется, жил вечно: пережил детство, отрочество, войну, мир и воскресение. Отец работал над биографиями рано умерших авторов. Моя жизнь во многом и была попыткой разгадать этот пугающий интерес к многовековому поэтическому братству Пушкина, Маяковского и Шпаликова, одержимых дурной манией умирать в 37 лет. Справедливости ради, Маяковский, пылкий рупор революции, покончил с собой в 36 лет и 9 месяцев, но не будем педантами.

Шпаликов был отцовским любимцем: поэт, лирик, сценарист, голос шестидесятых — красивейшее простое число, несовместимое с нумерологией советской жизни. Этот парень шлялся по гостям с гитарой, пел у костров молодым дарованиям и загадочным ветреницам тех лет, эпохи, названной Оттепелью: Сталин наконец умер, и Никита Хрущев — лысый, пухловатый, человекообразный — занял его место. Шпаликов лучше других понимал, что надо делать художнику, оказавшемуся в этой внезапной советской трещине: открыть глаза и петь, что видишь, пока подобное бунтарство еще может сойти с рук. Я помню, как отец расхаживал по дому, напевая песню 1964 года «А я иду, шагаю по Москве» — ту самую, где звучала любимая строчка Лили о фиалке под снегом, единственной в своем роде, простой и цельной. Песня дышала молодостью, была залита солнечным светом и не обнаруживала в себе ни единого намека на то, что Шпаликов погибнет десять дет спустя, повесившись на собственном алом шарфе.

Отец был из тех людей, что всюду видят знаки. Он собирался назвать свою книгу «37». То ли возраст, то ли год рождения.

Отец часто пропадал ночами, возвращаясь домой к завтраку с полными карманами маленьких мраморных блокнотиков. Я с легкостью могу воссоздать то утро, одно из многих, и каждое было по-своему несчастным: отцовские глаза покраснели, уголки губ опущены, волосы хоть и расчесаны, но взъерошены. Он подошел к своему столу, остановился, словно ударенный каким-то открытием, и уставился на собственные заметки на подоконнике. На его губах появилось что-то вроде улыбки. Я спросил, все ли у него хорошо, и он ответил — этого я точно не забуду: «Хорошо, хорошо. Готов к полету!» — и обнял меня худой рукой. От него пахло каплями от кашля и табаком.

В такие утра Лили прикладывала ко лбу отца холодные салфетки, вынимала из его карманов блокнотики и раскладывала их на рабочем столе, где в полном беспорядке все лежало на единственно правильных местах. В наших глазах этот стол был манящей тайной. В каждом блокнотике отец писал разными почерками: иногда печатными буквами, иногда мелким кружевом, исчезающим, как кардиограмма умирающего. В этом было что-то завораживающее и мужественное, так что мы представляли отца шпионом. У него была оливковая кожа, глубокие ямочки на щеках, широкие плечи и плоский живот, во время наших игр в бокс казавшийся дубовым. Он был растрепанным ученым, который никак не мог скрыть, что по трезвости-то он Супермен. Суперменом он бывал редко.

Летом 1981-го отец отправился в Нью-Йорк на конференцию, запоздало приуроченную к золотой годовщине самоубийства Маяковского. Я просил его остаться на мой матч, но тягаться с мертвым поэтом мне было не под силу. Так мы оказались на заднем сидении универсала субару. Лили высадила отца в крошечном аэропорту Юджина. Вместо того, чтобы выйти и обнять его, я опустил стекло и спросил: «Что за люди поминают самоубийц?» Он взъерошил мне волосы и ушел.

Том крикнул ему вслед: «Я люблю тебя!», но Лили уже вжала газ.

На конференции он выступал с докладом «Стаккато юности: Маяковский, Шпаликов и ритм обреченной надежды». Как рассказывали потом маме, его встретили бурными аплодисментами. Той ночью мой отец спрыгнул с моста. Исполнено это было невероятно аккуратно, прямо научная работа — и все только чтобы показать нам, насколько серьезно он относился к своим словам.

Вот счастье-то, право.

Может ли жестокость ушедшей эпохи притянуть нас с такой настойчивостью, что ее призраки становятся плотью, а невинный путник становится одним из них?

Я пытаюсь понять так много вещей о тебе, Кира. А теперь ты еще усложняешь мне задачу, утверждая, что застала роковой миг, когда одни безумцы направляют на народ оружие, а другие — кинокамеры.

— Нат

Часть IIКрутой маршрут

Вспоминает Кира1905–1936

1. Воскресенье

Мамина рука некрепко сжимает мою, ее кожаная перчатка скользит по моей варежке, согревая своим холодом. Январская замерзшая река сверкает серебром, как монетка, выпавший ночью снег хрустит под ногами. Сияющие призраки нашего дыхания ведут нас за собой. После месяца круглосуточных сумерек — мороз и солнце, день чудесный! Я хотела плясать на набережной, крича городу: «Пора, красавица, проснись!» Мне едва исполнилось шесть, и мама вот-вот разрешит мне гулять по Петербургу.

Мы дошли до храма, голубыми куполами и воскресными песнопениями возносящегося к небу. Зашли бы и внутрь, но я спрятала котенка во внутренний карман пальто, и этот хулиган выдал меня голодным писком. Я спросила маму: почему же кошкам нельзя в церковь? Она не сердилась: мама любила долгие утренние прогулки по холоду. День был прекрасный, и она тоже была прекрасна; в воздухе тишина, какую скоро нигде не услышишь.

Они проплывали тысячами в своих лучших, поношенных пальто и шапках, подхватывая нас, как прилив несет обломки. Мужчины, женщины, дети, бородатый поп в черной рясе. Они несли иконы и алые хоругви, хлопающие на ветру. Их пение гудело, как турецкие барабаны, или церковые колокола, или грай усталых ворон. Мама крепче прижала меня, а я — котенка.

В то утро я проснулась, когда папа уже ушел. Он был юрист, дел всегда хватало. Его святынями были Свобода, Справедливость и Гражданское общество. В нашу дверь часто стучались мужчины в очках и стоптанных ботинках — они разговаривали с папой до поздней ночи. Мама укладывала меня спать, и я сурово спрашивала: «А где папа?» «Папа служит людям», — отвечала она. На мой день рождения он принес клубок серебристой шерсти с острыми когтями-бритвочками — и вручил мне. Сапфировые глазки глянули на меня так, будто я им уже что-то задолжала. «Тебе придется выкармливать ее, — папа коснулся моей ладошки, — с мизинчика».

И вот мы с котенком зажаты между мамой и седовласым мужчиной с выступающей вперед челюстью, отвисшей нижней губой, кожей, грубой, как старый сапог, и в пальто, потертом, как бабочкино крыло с осыпавшейся пыльцой.

— Дед, а дед, — спрашивет мама, — куда вы все?

— Во дворец, сестра, с прошением к царю. Он порядок наведет.

Среди рабочих были мужчины в пальто и шапках чуть потеплее. У них такие же серьезные лица, как у тех, что приходили к папе. Мне показалось, что я увидела и его самого: широкие плечи, квадратная челюсть. Красивый нос с горбинкой. Он один был без шляпы, светлые волосы будто заиндевели. Он разговаривал с рабочими, размахивая руками, как дирижер: Свобода, Справедливость, Гражданское общество.

— Мам, смотри! Это же…

На дорогу выехали солдаты на лошадях. Толпа подпирала сзади.

Нам некуда было бежать, когда началась стрельба.

2. Зина

Хорошо помню руки художницы — мягкие и тонкие, в лазурной краске.

— Что ты рисуешь?

— Себя.

— А похоже на меня.

— Видно, ты запала мне в душу.

Руки распахнули холст, как окно в ночи, и ее очертания — мои очертания — растворились в клубящейся тьме, словно оглянувшись на прощание: глаза с матовым блеском, как какао в чашке. Идем? Иду.

Тетя Зина назвала картину «Девушка со свечой», но свечи не видно.

— Где же свеча? — спрашиваю я.

— Это уж ты скажи.

Тетя Зина мне не тетя. Просто мама и Зина с детства были лучшими подругами — странная пара: мама — дочь бывшего крепостного с огрубевшими руками и незачерствевшей душой, в тринадцать лет он покинул деревню и стал петербургским портным; Зина — дочь талантливого скульптора, внучка знаменитого архитектора, племянница известного художника. Они встретились только потому, что однажды отец Зины пришел к моему дедушке за костюмом. Зина, которая была на три года младше мамы, увидела мамины рисунки, назвала их чудесными и пригласила ее на юг, в родовое поместье Нескучное. Там влажным украинским летом они основали союз сестер по работе с кистью и холстом, просуществовавший до того холодного светлого воскресенья, в которое царская гвардия расстреляла моих родителей и Зина взяла меня под крыло.

Тот разговор с Зиной у «Девушки со свечой» случился летом 1911 года, когда мне — той мне, назовем так, — было двенадцать. Мы отправились в отпуск, оставив хладеющий Петербург позднего августа ради черноморской ялтинской прелести. Каждое утро я плавала, пока Зина не звала на берег. Я мечтала перейти море пешком по дну — среди рыб и незнакомых бродячих раковин — и дойти до самого султанского берега со своим уловом морских драгоценностей. Я не понимала, почему всякий раз нужно возвращаться.

После обеда мы с Зиной рисовали. Зина прорабатывала не только центр холста, но и бортики, и ребра — каждая ниточка была покрыта слоями черного, синего и золотого цветов. Для меня эти бортики и ребра были повинностью, все действие заключалось в линии и жесте: взмах руки, чуть заметная улыбка, изгиб береговой линии, шея парящей цапли. И зияния, пустоты еще не рассказанных историй.

У тети Зины было четверо детей, все младше меня. Старший мальчик сновал туда-сюда, пытаясь соблазнить меня игрушкой: деревянной машинкой, коробкой оловянных солдатиков, колодой игральных карт, уворованной у отца. У него были всегда румяные щеки, длинные ресницы, волосы цвета сухого сена и не сходящая с лица улыбка, ему почти не удавалось оторвать меня от холста. Однажды, когда я сидела у окна и смотрела, как танцует на ветру растрепанный можжевельник, в комнату ворвался мальчишка с двумя промокшими серыми котятами. Это было в один из крымских дней, когда море показывает клыки. Целый бестиарий облаков плыл по небу, пока оно вовсе не исчезло. Пальмы склонялись к западу, словно решившись сбежать в Америку.

— Я котят спас! — провозгласил сын Зины.

Она оторвала взгляд от холста:

— Кто разрешил тебе выходить в такую грозу?

— Никто! Я сам!

Левый котенок потянулся ко мне лапкой, ухватился за блузку, вскарабкался на плечо и замурлыкал. Оба были серебристыми, как столовый нож, с едва заметными полосками всюду, кроме щечек — угольно-черных, топорщившихся, как огромные бакенбарды на крошечной голове. Зина назвала его Пушкиным. Его голубые глаза напомнили моего котенка — того, что выпрыгнул у меня из рук во время расстрела в Кровавое воскресенье.

В 1918-м, когда красные и белые бились за плоть и душу империи, большевики реквизировали питерский дом Зины и превратили его в коммуналку. Затем, руководствуясь собственной логикой, непостижимой для остальных, они отправили мужа Зины в тюрьму, где он подхватил тиф. Умереть ему дали дома — но только умереть.

Мы оставались в усадьбе, тощали, тенями бродили по залам Нескучного, как после кораблекрушения. Голод — вещь таинственная, но на его загадки возможен один ответ — еда. Я пыталась отвлечься акварелью, помогала с детьми, все ощутимее томясь затянувшимся детством. Американцы присылали рис и кукурузу, и я раздавала их под Харьковом. Казалось, что голод навсегда, но вдруг он кончился. Иногда приходил агитпоезд, разворачивал экран и показывал кинохронику, наэлектризованную оптимизмом: новая эпоха, новые надежды, новое искусство. Вокруг царило воодушевление, и оно меня затягивало. Тетя Зина терпела эту бесцеремонность, рисовала вместе со мной скудеющими запасами красок и воздерживалась от признания очевидного: всякая новизна мучительна. В конце концов, смерть тоже внове умирающему.

К весне 1924-го мы вернулись в Петербург, где зарождалось новое время — сталь, но еще не остывшая, тягучая. Днем я учила детей рисовать, напоминая им, что искусство — духовная жизнь Революции; по вечерам — посещала домашние выставки, поэтические чтения и радикальные театры. Художниками моего сердца оставались Зина и поэтесса Марина Цветаева — женщина одновременно неземная и чувственная, голос настолько дивный, что я исписывала тетради, пытаясь что-то перенять. Но я открыла для себя и модных героев, иконы нового стиля: величайшей из них была дизайнер-конструктивистка Александра Экстер.

Зина с трудом терпела острые углы и бесцеремонные локти горячих молодых авангардистов. Их измы множились, ненавидели друг друга и не проявляли ровно никакого интерса к аполитичному реализму ее собственных работ. Несмотря на это, она снизошла к моему энтузиазму и приняла приглашение на фильм под названием «Аэлита, королева Марса». Это была первая советская космическая опера, но я-то шла туда ради декораций и костюмов Экстер — по слухам, там даже появлялся королевский серебряный бюстгальтер с тремя чашечками. Режиссер Яков Протазанов адаптировал роман Алексея Толстого, но ничего из марсианско-христианской метафизики на экран не попало. Осталась только сказка: Королева Аэлита (манящая опасной красотой Юлия Солнцева), носительница монархических предрассудков, и инженер Лось (Николай Церетели) — советский гений с добрым сердцем. Как им было не влюбиться друг в друга? Тем не менее Лось и его второй пилот — красноармеец Гусев (Николай Баталов), тупой, как дерево, и столь же благонамеренный, — прилетели в марсианскую столицу, оценили ее классовую структуру и заварили революцию. Я была в восторге от этой бредятины.

— Как тебе фильм, тетя Зина?

— Думаю, он тебя позабавил.

Это было сказано нежно, однако под дых: она раскрыла меня! Никакая я не радикалка, просто девчонка, которой нравится угловатая грация и веселье. Именно так сказала бы и мама.

Месяц спустя Пушкин — он давно оказался Пушкиной — разродился четырьмя пищащими и тоже серыми котятами. Я восприняла это как чудо, ведь она давно уже ходила в старушках. Я раздала трех котят друзьям и соседям. Четвертого, серебристого полосатика с неземными глазками, оставила себе. Казалось, этими глазами он видел меня насквозь — но умел хранить секреты.

— Ну и глаза! — сказала Зина. — Кто их нарисует — прославится.

Я назвала котенка Аэлитой.

Три недели спустя тетю Зину пригласили работать в Париж, где искусство не водружали на пику Революции. Я провожала ее со слезами, но ждала истории, которые она привезет домой.

Ну и напрасно. Железные ворота захлопнулись за ее спиной.

3. Кино

Искусство, некогда бывшее наслаждением, превратилось в наваждение. С утра до поздней ночи я работала карандашом и кистями; ела редко, не готовила вовсе, да, признаться, и не из чего было. Я училась у своих кумиров: вглядывалась в Экстер и ее угловатые конструкции нового времени, в художника-архитектора Эля Лисицкого, запечатлевшего нашу эпоху в столкновении треугольника и круга — картина «Клином красным бей белых!», в братьев Стенберг — мастеров конструктивистского киноплаката — и Льва Кулешова, вундеркинда-кинотеоретика, основателя ВГИКа и режиссера «Необычайных приключений мистера Веста в стране большевиков». Оттуда я и узнала о чудаковатых существах, называющих себя американцами.

В конце двадцать четвертого я посмотрела «Похождения Октябрины», настолько перенасыщенные цирковыми трюками, что такое кино казалось галлюцинацией психа. После фильма я только и думала что о пересечении графики и кино — и о моем месте там. Через несколько месяцев я познакомилась с этими сумасшедшими — веселыми ленинградцами Григорием Козинцевым и Леонидом Траубергом, которые и ввели меня в неприличное общество — иными словами, в кино. Совсем скоро я лично узнала всех своих героев: наблюдала, как Экстер рисует небывалое, а Кулешов нарезает катушки с пленкой, а потом склеивает куски так, что время и пространство обретают вожделенную относительность.

Козинцев и Трауберг пригласили меня работать в небольшой коллектив, названный ими Фабрикой эксцентрического актера, или в тогдашнем духе ФЭКС. Они писали манифесты, сравнивая кино с цирком и призывая первое уподобиться второму. Они назначили себя распорядителями. Они научили меня особой манере игры на экране, изгибая мое тело в бессловесный язык, заставляя разговаривать глазами. Я рисовала раскадровки и причудливые декорации для их фильмов. На Фабрике никто не мог сосредоточиться на единственной профессии: все умели всё. Когда я играла, меня часто ставили в пару к парню с темными, пытливыми глазами, дикой копной грязно-белокурых волос и улыбкой, одновременно самоуверенной и изумленной. Он носил кожаное пальто, как большевик, но говорил как поэт-метафизик из погибшей старой России. Его звали Александр Каплан, и со дня первой встречи я знала, что он станет моим мужем.

Козинцев был нашим лидером, первопроходцем во всем, хотя и у него были свои герои. «Мы все поклоняемся одному богу — Маяковскому, — говорил он. — Если наша работа похожа на что-то уже бывшее, мы недостаточно стараемся. Даже классику мы разольем по бутылкам, каких еще никто не видел». Он ораторствовал, охаивая классику, но не мог не любить ее. В тот год мы работали над гоголевской «Шинелью», яростно сталкивая гоголевскую фантасмагорию с пулеметной эстетикой Маяковского. Город голодал; мы мечтали о жареной баранине, питаясь жидким супом и горячим искусством. «Ритм! — кричал Козинцев. — Новое — это ритм, движение машины, учащенное биение сердца, пульс юности, порыв надежды. Каково это, друзья мои, — так наслаждаться жизнью, тощая на глазах?»

Мы с Александром улыбнулись друг другу и усердно трудились весь день, а вечером пошли гулять по набережной, и он пел мне стихи, которые написал сам:

Я закачаюсь на волне,

Доверю душу кораблю.

Ты не забудешь обо мне,

Я не скажу тебе «люблю».

4. Александр

Жили в комнатушке на втором этаже здания, которое еще лет десять назад поражало великолепием и простором. Сейчас это была коммуналка с общей большой комнатой внизу, где можно общаться и хранить всевозможный хлам: махагоновые шкафы, потускневшие зеркала, чугунные вешалки, бюро с откидной крышкой, изгвазданной чернильными пятнами. Но главное — здесь можно было играть на рояле, Steinway 1890 года, которое муж поддерживал в идеальном строе.

Ленин умер в 1924 году, но НЭП — «стратегическое отступление» от голода и железной дисциплины военного коммунизма — пережил его на несколько странных лет. Большевистский монолит дал трещинку — и в нее просочилось частное предпринимательство. Александр начал подрабатывать тапером в кинотеатрах. Он оставался после сеансов и беседовал со зрителями, собирая истории незнакомцев и рассказывая собственные — о пожаре в деревне, о годе на торговом судне в юности, о скитаниях по фронтам Гражданской войны, о голодном кружении по бесконечным полям. Во время поездки в Москву он познакомился с поэтом Валентином Парнахом, который открыл ему джаз. Парнах живал в Париже. Париж! Александр не мог представить это слово без восклицательного знака. Париж, говорил он, мог бы многому научить Россию, если б Россию можно было улучшить. Но она такая, какая есть.

Отец Александра был сельским врачом, дед — раввином. Александр говорил, что в таких семьях принято трудиться — поколение за поколением, чтобы выгрызть положение в обществе, принести в дом пианино и дать следующему поколению пустить все на ветер. Александр учился на Бетховене и Бахе, а потом ему в руки попала нотная тетрадь «Русского регтайма» Джорджа Кобба — безумное переосмысление Прелюдии до-диез минор Рахманинова. Опасная тетрадка. Сам Рахманинов бежал из страны и ругал Ленина из далекого Парижа (Парижа!). Но для Александра превращение Рахманинова в регтайм было частью того же дикого молодого мира, что и сине-цирк Козинцева. Поэтому, когда Парнах открыл дорогу джазу, Александр переполнился радостью, и этот восторг заиграл во всем — как он ходил, писал, любил. Это была музыка, рожденная большевизмом, как он его понимал. Досадно, что он не понимал большевизма.

Деньги, обожание публики, энергия, с которой он влетал в студию после ночных гуляний ненадолго возродившейся ленинградской гвардии авантюристов и спекулянтов, — все, что казалось естественным, юным, хаотическим, — все это было не началом нового мира, а последним вздохом умирающего, причем умирающего вторично. Новый мир не был задуман площадкой резвящегося молодняка; революция делалась не для того, чтобы раскрепостить энергию, а чтобы обуздать ее. Уже тогда режиссеры разделились на лагеря, каждый из которых боролся за свое представление о том, в чем суть революции, какое искусство «буржуазно» и кто ставит эстетику превыше идейности. Эстетов называли формалистами. Скоро им предстояло каяться.

НЭП не задумывался надолго — эпоха сов. джаза была обречена с первых аккордов. К 1929 году битва за гроб Ленина закончилась, будущее принадлежало Сталину — функционеру в кителе, с тигриным взглядом и планом раз и навсегда закопать своевольные двадцатые. Именно тогда в кинотеатрах появился синхронизированный звук, и дикое нагромождение образов уступило место историям, в которых были начало, середина и смысл. Зрение уступило пересказу; поэзия уступила прозе; все уступило Смыслу, верховному главнокомандующему новых времен. Мир был рационализирован. Восторжествовал План.

Это был новый, небывалый вид беспорядка.

5. Дураки

В начале 1932 года мы с Александром получили телеграмму от начинающего режиссера Михаила Ромма. Был ему тридцать один год. Он жил в Москве и собирался экранизировать «Пышку» Мопассана, которая то ли по нерасторопности Москинокомбината, то ли из-за нехватки денег планировалась немой. «Приезжайте, поработаем, — писал Ромм. — Мне сказали, что вы, как истиные дураки, разделяете мои взгляды».

Именно что дураки! Страна была охвачена стремительной индустриализацией и строительством колхозов. Поскольку Сталин приказывал преобразовывать фабрики и поля сверхчеловеческими темпами и повально, новым художественным направлением стал героический эпос. Непочтительность 1920-х — наша непочтительность, моя и Александра, — уступила место воинствующему циничному оптимизму. Непочтительность была юмором надежды; смех над настоящим расчищал путь для свежей мысли. Новая эра не требовала ни надежды, ни мысли, потому что предпосылка всех мыслимых благ — руководство Иосифа Грозного — уже была налицо. Праздник сталинизма отмечался под негласным лозунгом, понятным всем: «Оставь надежду и ликуй!» — и художник существовал, чтобы служить государственному беспросветному оптимизму.

Что имел в виду Ромм, говоря, что мы разделяем его взгляды? Зачем ему брать пару формалистов, любящих джаз?

Ночным поездом мы отправились в Москву.

Ромм сидел за столом, склонившись над альбомом, его карандаш выводил длинные, петляющие линии. Я подошла так близко, что моя тень упала на бумагу. Он поднял глаза — утонченное лицо, орлиный нос, теплые, слегка впалые глаза. Его щеки были полнее, чем у Александра, плечи не такие широкие; ему недоставало великолепной копны светлых волос — но было в нем что-то: морщинки в уголках глаз, ощущение, что эти глаза запоминают все хорошее в тебе, — что роднило его с моим мужем.

Прежде чем сказать хоть слово о фильме, Ромм рассказал, как потерпел неудачу во всем остальном: он был солдатом, скульптором, художником — но именно эти неудачи привели его к киноудаче. «Смотрите, человек, потерпевший крах во всем, может преуспеть в этом, — сказал он. — Так представьте, что сможете сделать вы — даже не неудачники!»

Он был сыном еврейского врача, сосланного в Сибирь на рубеже веков. Его дед владел типографией: усложняя себе жизнь, Ромм настаивал на эпитете «крупной». Даже служба его у красных во время Гражданской войны не могла смыть это классовое пятно, и с тех пор, как он пришел в кинематограф, ему разрешали писать, но никогда — ставить. Однако каким-то образом Мопассан — не самый его любимый автор, но работа есть работа — свалился ему на голову. Это был его шанс, который нельзя было упустить. И он обратился к нам?!

— Да, конечно! Гриша Козинцев говорил, что вы сделали что-то волшебное из Гоголя, прямо путешествие во времени! А мне поручено превратить слова мертвого француза в поучительную сказку для Нового Советского Человека. Помогите мне.

— Представления не имею… — начала я.

— Никто не имеет. Попробуем пустить в дело наше коллективное непонимание.

История разворачивается в 1870 году, прусские войска опустошили гордую Францию. Десять пассажиров дилижанса — девять более-менее респектабельных буржуа и одна пухлая проститутка — отправляются из разрушенного Руана на рынки Гавра. Проститутка известна добрым жителям Руана как Boule de Suif, Шарик жира — или, в более мягком переводе, Пышка. Она щедра и самоотверженна, но Буржуазная Девятка, это племя продажных лицемеров, насмехаются над ней, даже поглощая еду, которую она им дала. Это могло быть, даже и должно быть идеальной советской нравоучительной пьесой.

Сначала Ромм стремился изобразить спутников Пышки как своего рода единый организм с общей волей: жующий класс, те, кто берет свое, затем берет ваше, а потом оправдывает это пустыми словами. Какой медиум мог бы лучше передать пустые слова, чем немое кино, где жующие и говорящие рты оказывались одной и той же шевелящейся плотью, поглощающей все и не создающей ничего? Но в словаре Ромма не было пустоты, он не умел изображать людей одинаковыми. Ромм был мастером лиц — смеющихся, поучающих, краснеющих, дремлющих. Сытые лица, страшащиеся утратить сытость, перепуганные настолько, что жили в постоянной неудовлетворенности, в жажде, усугубленной страхом. Это были лица вечно увядающей, но так до конца и не увядшей французской буржуазии, лица умирающей императорской России, лица наших новых советских лицемеров, раздутые громокипящим патриотизмом.

Ромм, как и Зина, понимал, что глупо подчинять совесть любому изму: нужно отыскивать свой путь, кризис за кризисом, проект за проектом, руководствуясь исключительно острым взглядом и чутьем на ложь. После героических поз двадцатых, цирка, в котором мы с Александром, не без удовольствия и самодовольства, отработали свои номера, — картина с Роммом стала для нас школой спокойного критического мышления. Мы выросли с верой, что величие фильма создается ножницами, что сфотографированный мир — лишь сырье для нашей волшебной фабрики. Ромм напомнил нам, что ничто не рассказывает историю лучше, чем лицо, и что в присутствии такого лица, как у Фаины Раневской, задача режиссера — отойти в сторону и дать дилижансу свободно катиться дальше.

Раневская играла мадам Луазо, торговку вином с язвительным, насмешливым видом, осуждающим и торжествующим, жадную и в сплетне, и в наслаждении. Она лепила ее так, что нельзя было не полюбить эту мелкобуржуазную злодейку и не разглядеть ее мелкобуржуазную человечность. Ее лицо побуждало нас невольно сопереживать мадам Луазо в ее обожании свиноподобного муженька или в откровенном наслаждении неловкими моментами, возникшими из-за Пышки. А как она выставляла напоказ собственное непобедимое лицемерие! Спасибо Раневской — Ромм полностью провалил попытку изобразить девятерых пассажиров с единой волей. Неудача, как всегда, стала его триумфом.

«Пышка» стала последним советским немым фильмом, последним вздохом чистого кинематографа, которому мы отдали нашу молодость. Надежда не была оставлена, ликование не стало обязательным, и люди были настолько беспримесно человечными, что наша аудитория влюбилась в классового врага.

Каким-то образом мы выжили.

6. Американец

В середине тридцать третьего нам с Александром предложили снять собственную картину. Мы настрочили сценарий-адаптацию «Записок сумасшедшего» Гоголя, и нас тут же вызвал глава Госкомитета кинематографии, человек с короткими, щеточкой, усами, который потребовал, чтобы мы перенесли действие из Петербурга в Нью-Йорк.

— Почему? — спросила я.

— Такое безумие не может возникнуть в Советском Союзе, ни в прошлом, ни в настоящем.

— В прошлом, — сказал Александр, — Советского Союза вообще не было.

Эта линия защиты провалилась. Тогда мы заявили, что Гоголь неотделим от этой почвы: он национальное сокровище, упрек Западу, который никогда не мог бы породить такого безудержного фантазера. Эта линия тоже провалилась. Так что теперь нам нужен был Нью-Йорк, колыбель безумцев, куда никому из нас не разрешили бы ступить ногой. Нам нужно было встретиться с настоящим американцем. Один из наших коллег, как оказалось, знал такое экзотическое существо.

Чарльз Тейер, уроженец Филадельфии, недавно прибыл в Москву, чтобы изучать наш могучий русский язык и, как он надеялся, получить работу в посольстве США, если и когда его страна решит признать Советский Союз. Тейер жил в советской семье недалеко от центра города, сутки напролет сидел за книгами и с репетиторами, а затем выходил в свет, чтобы общаться с местными жителями, достаточно безрассудными, чтобы разговаривать с иностранцем. Он поразительно легко обзаводился друзьями, используя свой обаятельный ломаный русский, а по мере усвоения языка проявлял такую непринужденность и изящество среди хозяев, что казалось, мог бы в одиночку привести к устранению любых межнациональных барьеров. Он подружился с молодым актером из МХАТа, который получил первую достойную роль и устраивал по этому случаю застолье. Актер пригласил Тейера, причем Тейер — слух об этом быстро разнесся — платил за шампанское. Новость о вечеринке разлетелась далеко за пределы списка предполагаемых гостей, и вот мы на пути к квартире артиста — кто же откажется от американского игристого.

Тейер сидел напротив нас за длинным столом, уставленным салатом из свеклы, селедкой, маринованными грибами, картофельным салатом и каким-то мясом — кролик? Да, кажется, кролик, который на фоне шумного урчания московских желудков пропагандировался среди нас как «сталинская корова». Шампанское золотилось под пыльной люстрой в бокалах, наполненных едва на четверть. Улыбающийся грузный гость достал из грязного рюкзака закупоренный кувшин и начал наливать что-то красное в наши бокалы, прямо поверх шампанского. «Из лучшей домашней винокурни, — сказал он. — Мы добавили малину!»

Кто-то расспрашивал Тейера о Филадельфии. Действительно ли это место братской любви? «Ну, у меня есть братья. И я знал любовь. Но любить своего брата — сложная задача». Гости кивали, словно он раскрыл какую-то непостижимую американскую истину. Кто-то еще спросил о Военной академии США, где он учился: чему учат в Военной академии США?

— Инженерии, дисциплине, нас… — как это? — насмешливости и толстая кожа, как у носорога.

— Носороги, — заметила молодая женщина в синем платье собственного пошива. — Точно. Мир так велик, и нужно знать живую природу.

Ее муж сжал ей руку — без всякой нежности. Природа природой, а лишнего не болтай.

— А как же ваша родина? — спросил он Тейера. — Наверняка вас учили любви к родине!

Такой поворот разговора был еще внове в тридцать третьем. Можно сказать, писк моды. Еще пару лет назад мы редко говорили об отечествах и родинах — исключительно об эксплуататорах и эксплуатируемых. Но Сталин прививал к социализму патриотизм, и муж, то и дело сжимающий руку неосторожной дамочки, держал нос по ветру, осваивая новый словарь.

— Конечно, мы любим нашу страну, — сказал Тейер. — И наших братьев. И страны наших братьев, если они живут в других странах.

Последняя фраза вызвала короткое замешательство, за которым последовало бурное веселье и тосты.

— За братьев во всех странах! — сказал толстяк, поднимая малиново-красное домашнее.

Стаканы опустошались и наполнялись снова. Я попробовала это пойло и чуть не подавилась. Александр быстро протянул мне кусок черного хлеба, который я понюхала и проглотила. Едок из меня неважный, пока не выпью. После ужина, когда горгульи сигаретного дыма взлетели к люстре и нависли туманной завесой над лишними разговорами, мы подошли к Тейеру, рассказали ему о нашем фильме и спросили, что он может рассказать нам о Нью-Йорке и, что еще важней, о безумии в Нью-Йорке.

7. Сумерки

Мы навещали Тейера и его хозяев дважды в месяц, принося с собой, что могли достать, — копченую колбасу, черный хлеб, соленья и лесные грибы. Мы говорили по-русски, пока он не уставал, затем переходили на мой неуверенный английский, слова складывались в шаткие предложения, напоминавшие новорожденного олененка, пересекающего поляну. Нельзя было не понять, что мы с Тейером были гражданами одной страны — земли одержимых, которые чувствовали, что все везде несовершенно и даже трагично, но надо продолжать жить и работать, по возможности не вешая носа. Александр и Тейер были уроженцами этой общей страны; я чувствовала себя благодарной иммигранткой из более мрачного края. В глазах у меня все время стояли слезы — но никогда не проливались.

Америка признала СССР в декабре 1933 года. Тейер получил работу в посольстве, служа послу Уильяму Буллиту, которого прославляли в нашей прессе за то, что его когда-то хвалил сам Ленин. На какое-то время американцы стали популярны, и через Тейера мы перезнакомились со всем посольством. Буллит был элегантен и светски воспитан; его молодой помощник Джордж Кеннан обладал глубокими познаниями обо всем, пережитом нами. Трудно не обольститься мужчиной, который видит тебя насквозь, включая все, о чем ты хитро промолчала. А Тейер — как можно было не любить Тейера? Мы с Александром чувствовали странную связь с Америкой, и это было уж никак не на пользу. Мы знали, что наши необычные связи замечены и занесены в досье для дальнейшего использования. Но на протяжении всего 1934 года над Москвой висел странный дух, наркотический туман. Лишения первой пятилетки остались позади, а новые еще не обозначились. Поэтому мы ждали, дышали, жили.

В начале октября, в начале холодов, я заболела. Сперва это меня даже забавляло. Рвота, неспособность удержать в желудке даже кусочек курицы. Я сказала Александру, что мне нужно к врачу, что-то не так. В отсутствие матери, которая могла бы рассказать мне о таких вещах, Александр взял на себя смелость объяснить мне жизнь.

— Ты не больна, моя прелесть. Ты беременна!

— Конечно, я беременна. Но есть… что-то еще. Мне плохо.

— Потому что ты беременна!

Александр получал огромное удовольствие, произнося «беременна».

— Да, — сказала я, — да, конклав избрал тебя папой. Но мне нужно к врачу.

— Конечно! — отвечал Александр. — Беременным положено.

Я поцеловала Александра в макушку. Я поздравила его; он поздравил меня. На следующий день я пошла к врачу. «Поздравляю, — сказал врач, — вы беременны!»

В течение следующей недели боль в животе усилилась. Спина болела, будто я таскала коромысло через заснеженный лес. Кожа стала ярко-розовой: сначала над пупком, затем краснота распространилась вверх к груди. Я снова пошла к врачу. Он спросил меня, как я могла не прийти раньше.

— Я приходила, — ответила я.

— Да, но это было по поводу беременности, — возразил он. — А сейчас у вас тиф.

Болезнь распространялась по Москве; люди перешептывались, гадая, откуда она пришла. Показывали на истощенных украинцев — испуганные, голодные глаза. В дождливый день в конце сентября строгая на вид женщина в пекарне указала на одного из этих печальных прибывших, молодого человека лет двадцати: «Выслать бы их всех домой», — сказала она.

— Кажется, им особо некуда возвращаться, — сказала я.

Власти пытались отправить украинцев обратно так же быстро, как они прибывали. Нас предостерегали от разговоров с ними. Когда я вышла из пекарни, я заметила молодого человека, прислонившегося к стене. Он спросил, нет ли у меня хлеба, и я отдала ему всю буханку, которую только что купила. Он встал — его глаза засияли — и сказал мне, что я благословенна, что Господь все еще улыбается этой слезной земле. И обнял меня.

Я растерянно спросила врача, как же я заразилась, и он посмотрел на меня как на слабоумную.

— Вши, — коротко сказал он, — знаете, прыгают.

Две недели я провалялась в жару, живот покраснел, боль в животе и спине была такая, словно на них затягивали винты. Внезапно все прошло. Красное море на животе по-библейски расступилось и исчезло, обнажив песчано-белое дно. Дно припухло, ибо под ним я носила ребенка. Лютая боль сменилась легкой, хотя и непрерывной тошнотой. Спина оставалась болезненной, но я предполагала, что это просто мышцы поддерживают вес новой жизни. Все это время Александр нервничал, как немой петух на рассвете; он горел желанием спасти меня, но не мог определиться с планом действий. Он приносил мне чай пятнадцать раз на дню и обычно заканчивал тем, что выливал его. Он постоянно приносил мне прохладные влажные тряпки и прикладывал их везде, где я позволяла. Никогда еще у меня не было столько мокрых тряпок, покрывающих столько частей моего тела. Я позволяла ему мумифицировать меня, просто чтобы он чувствовал себя при деле. Конечно, никакого облегчения это не приносило. Но я чувствовала себя любимой.

Александр был вне себя от радости, когда жар пропал. Я собиралась жить. Он собирался остаться мужем. Я собиралась остаться женой. Мы собирались стать родителями. Мы начали обсуждать имена. Если родится девочка, мы решили назвать ее Зоей, в честь моей матери. Если мальчик — Станиславом, в честь отца.

Мы писали и переписывали «Записки сумасшедшего» всю бесконечную зиму. Нам говорили, что нашу работу проела буржуазная психология, наше изображение восприятия времени и пространства сумасшедшим инфицировано инфантильным формализмом, наши проблемы «далеки от народа». Нас вызывали в студийные комитеты, чтобы мы признали ошибки и приняли товарищеские советы. Среди тех, кто давал нам советы, были короткопалые функционеры, которые с грамматическими ошибками говорили о главном долге культуры — учить народ, как жить. Другие были последними остатками агитпроповских абсолютистов, которые очерняли наши последние годы в Ленинграде обвинениями в «буржуазном эстетизме». Однажды, когда самоуверенный вчерашний выпускник государственной киношколы начал читать нам лекции, я встала и вышла. Александр последовал за мной. В коридоре он ухмыльнулся демонической улыбкой.

— Ну, — сказал он, — это было рискованно, дорогая моя. Пойдем домой и займемся чем-нибудь осмысленным, пока еще можно.

Дома он положил руки на мой живот, как будто благословляя, поцеловал пупок, улыбнулся, отступил назад, потянулся вперед, снова прикоснулся ко мне.

— Все в порядке, — сказала я. — Иди сюда.

Работая над «Записками сумасшедшего», мы кормились сочинением причудливых сценариев детских фильмов, что давало возможность по крайней мере не писать сказки о сельскохозяйственных триумфах. Когда пишешь о трехглавых драконах, легче числиться в «инфантильных формалистах». Наша страна любила свои сказки почти так же сильно, как свою ложь.

Родственники Александра с окраин Киева прибыли в Москву опустошенные страхом и голодом и рассказали нам о природе этого триумфа, о скелетоподобных мужчинах и женщинах из разоренных деревень, о заброшенных фермах, друзьях, умерших от голода, или отправленных на разваливающиеся коллективные хозяйства, или ликвидированных как кулаки — это были мелкие землевладельцы, кое-как наладившие хозяйство после освобождения крепостных и теперь платившие за это жизнями.

Было бы легче не верить тому, что рассказывали нам киевские Капланы. Думали ли они, что у нас есть силы запечатлеть эти смертельные истины на пленку и пошатнуть советский эксперимент? Александр затащил своего двоюродного брата Моисея на кухню и включил радио погромче, чтобы Леонид Утесов мог громко петь о любви, пока мы шептались о смерти. Песня была из фильма «Веселые ребята».

— Зачем ты нам это рассказываешь? — спросил Александр. — Если не те люди услышат, это будет стоить тебе жизни. А правильных людей нет. Даже мы не те.

— Да, Саша, это безрассудно, и что с того? Я помню тебя мальчиком, всегда борющимся за справедливость. Не для этого ты проклинал погромщиков. Не для этого ты убежал в шестнадцать лет, ездил на агитпоездах и пел о лучшей жизни. Не для этого ты сражался с Деникиным. Это происходит снова, Саша, но более нагло, и еще прикрыто маской справедливости. Убийство, рядящееся в справедливость, слышишь меня? Я не собирался говорить тебе всего этого. Но я смотрю на тебя и на эту прекрасную девушку и на твою стопку рукописей и не могу вынести мысли о том, что вы не знаете, что вы верите, что вы служите… Этому.

Александр сделал Утесова еще громче. Кто-то постучал в стену кухни и закричал, чтобы мы убавили звук. Александр приблизил рот к уху двоюродного брата:

— Я скажу это, и скажу только один раз: я верю тебе. Я верю тебе без оговорок. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не подписывать своим именем ложь, которую они говорят, и не окунать руку в кровь, которую они проливают. Но мне нужно жить, и тебе тоже, и не будем больше говорить об этом.

23 апреля 1935 года в честь дня рождения Ленина американское посольство устроило праздник с чешским ансамблем, цыганским оркестром, кавказским шашлыком и игривым или, вероятно, просто напуганным медвежонком. Организатором этого цирка был, конечно же, Тейер. Он включил нас в список приглашенных — так мы стали наименее престижными гостями, когда-либо появлявшимися на московском дипломатическом приеме. Там был министр иностранных дел Литвинов. Появился интернационалист-революционер Карл Радек, посвежевший после противостояния Сталину и последующего стратегического отступления, как и «правый уклонист» Николай Бухарин, которого некоторые из нас когда-то считали будущим вождем Советского Союза. Тень убитого и канонизированного Кирова тоже витала, как витала она везде с тех пор, как отделилась от тела 1 декабря 1934 года, но мы старались ее не замечать.

Поздно вечером Радек снял соску с молочной бутылочки медвежонка, надел ее на бутылку шампанского и напоил медвежонка. Мы с Александром старались быть как можно более незаметными, но я была на седьмом месяце беременности — прятаться бесполезно. Бухарин пригласил меня на танец и проявил редкое благородство, попросив разрешения у Александра. Александр проявил еще более редкое благородство, сказав: «Вы приглашаете на танец ее, так что ее и спрашивайте». Я согласилась, подмигнув Александру, когда Бухарин выводил меня на танцпол. Рядом с нами маршал Тухачевский, лучший стратег СССР, кружил балерину Лёлю Лепешинскую. Бухарин вернул меня мужу, и Тейер подкрался к нам:

— Ну? Что думаете?

— Думаю, — сказала я, — Москва никогда больше не увидит такой вечеринки.

Две недели спустя родился наш сын, Станислав Александрович — Стасик, за месяц до срока. Через два часа после этого он умер. Я жила еще какое-то время. Затрудняюсь объяснить, почему.

Радек был ликвидирован в 1939 году, Бухарин в 1938-м, Тухачевский в 1937-м. И все они пережили меня.