Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

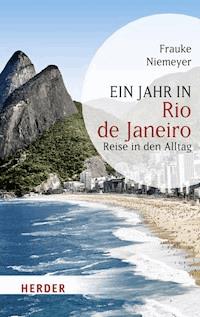

Welche Stadt verheißt mehr Rausch und Abenteuer? Mit 50 Kilo Übergepäck unterm Zuckerhut gelandet, lässt sich die RBB-Journalistin Frauke Niemeyer mitreißen vom Übermut der Stadt, vom Karneval der Straße und ungestümen Sambaparties mit Knutschzwang. Doch sie trifft auch Menschen, die im Kugelhagel der Drogenmafia um ihr Leben rannten. Hinreißend schön und blind brutal: Rios viele Gesichter - das Portrait einer unvergleichlichen Stadt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Frauke Niemeyer

Ein Jahrin Rio de Janeiro

Reise in den Alltag

Impressum

Neuausgabe 2013

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2012

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlagkonzeption: Agentur RME Roland Eschlbeck

Umschlaggestaltung: Verlag Herder

Umschlagmotiv: © Francesco Zizola/NOOR/laif

ISBN (E-Book): 978-3-451-80056-6

ISBN (Buch): 978-3-451-06642-9

Inhalt

Maio

Junho

Julho

Agosto

Septembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Sommer

Obrigada

Maio

„WIE GUT, DASS DEIN FLUGZEUG schon heute Morgen gelandet ist“, sagt meine Vermieterin Andreia gut gelaunt, während wir mit meinem tonnenschweren Gepäck zum Flughafenparkplatz wanken. „Am Abend ist die Straße hierher zu gefährlich – wegen der Banditen. Da hätte ich dich nicht abholen können.“

Ich bin vor einer Stunde in Rio de Janeiro gelandet, ich spreche nicht sehr gut Portugiesisch. Die Übersetzung des Wortes „bandidos“ indes erscheint mir unzweifelhaft: Meine Vermieterin hat mir soeben erklärt, dass sie mich wegen drohender Überfälle abends nicht abgeholt hätte. Wäre es doch besser gewesen, sich um ein Stipendium in Mainz zu bewerben? „Du hättest dann in der Wartehalle übernachten müssen, hihi“, plappert Andreia weiter, und während ich noch nach dem Witz suche bei der Vorstellung, in einem von Gangstern umstellten Flughafengebäude auf meinem Koffer zu schlafen, sind wir schon am Auto.

Ein verschrammter Kleinwagen, ich tippe auf Baujahr ’91. Vor Fahrtantritt befiehlt Andreia: „Knopf runter.“ Denn die Ausfallstraße, auf der wir nun im dichten Verkehr Richtung Stadt rollen, ist tagsüber auch nicht ohne. Das gilt jedoch, wie mir Andreia erklärt, für das gesamte Stadtgebiet. „Im Auto ist es leider nicht sicherer als zu Fuß, denn es ist ja das Auto, das die Gangster haben wollen.“ Im Kopf rechne ich die Wahrscheinlichkeit aus, mit der sich eine Gangsterbande aus hunderttausenden Autos auf Rios Straßen ausgerechnet einen knapp zwanzig Jahre alten Kleinwagen als Ziel ihres nächsten Anschlags aussuchen wird, und komme auf ungefähr null. Ich sollte versuchen mich zu entspannen.

Rio empfängt mich mit Morgensonne, die die Silhouette der Stadt in ein warmes, gelbes Licht taucht. Links von uns blicke ich auf die Baía da Guanabara, jene Bucht, die der Legende nach der portugiesische Kapitän Gonçalves 1502 versehentlich für eine Flussmündung hielt, da ihre Öffnung zum Meer hin sehr schmal ist.1 Dem Seefahrer verdankt meine Traumstadt ihren schönen Namen, „Januarfluss“ – Rio de Janeiro.

Von draußen dringt der Geruch von Kloake ins Auto. Angler bemühen sich, aus dem modrigen Wasser einen lebenden Fisch zu ziehen. Sie stehen mit dem Rücken zum Verkehr und halten ihre Ruten über die Brüstung. Dazu erläutert mir Andreia, dass man in der Bucht früher baden konnte, bis die Industrie begann, Abwässer einzuleiten. Weit entfernt vor uns liegen die Berge der Floresta da Tijuca, einer waldigen Gebirgskette, die Rios Zentrum sattgrün umrahmt. Und endlich! Jetzt kann ich ihn sehen: Auf dem Corcovado, dem höchsten Gipfel des Gebirges, steht „Cristo Redentor“ (Christus, der Erlöser), Rios monumentaler Beschützer. In siebenhundert Metern Höhe breitet die Statue ihre Arme aus, wie segnend über der Stadt. Betörend schön. Ich bin in Rio.

Eigentlich wäre mir danach, die Situation etwas auf mich wirken zu lassen. Das hier ist meine Ankunft in Rio de Janeiro, der Stadt, die nun für ein Jahr mein Zuhause werden soll. Und nicht nur das – im Grunde soll sie für ein Jahr mein Leben bestimmen. Viel mehr habe ich mir nicht vorgenommen, als hier zu leben und zu arbeiten. Aber vor allem wünsche ich mir einzutauchen in das Treiben der Cariocas, der Einwohner von Rio.2 Den Alltag kennenzulernen, die Menschen neben mir im Bus anzuschauen, ob sie verhärmt sind oder fröhlich. Ich möchte erfahren, was dran ist an Rios Klischees – ist die Copa tatsächlich der „hottest spot north of Havana“ – wie Barry Manilow schon vor dreißig Jahren sang? Gibt es das Leben als eine endlose Strandparty im Sonnenuntergang? Und wenn ja, wäre das auf Dauer überhaupt auszuhalten?

Oder werden die Restaurants und Clubs der Stadt nur von partyhungrigen Touristen bevölkert, deren Unternehmungslust der Tatsache geschuldet ist, dass sie nicht ahnen, in welche Gefahr sie sich begeben? Und jeder, der eine portugiesische Zeitung lesen kann und weiß, wie viele Drogenkriege in Rios Straßen toben, und wie oft Unbeteiligte im Kugelhagel sterben, tut nach Sonnenuntergang keinen Schritt mehr vor die Tür und bestellt beim Pizza-Service?

Zweimal habe ich Rio de Janeiro als Touristin erlebt, für ein paar Wochen nur, und beide Male eine unerklärliche Energie verspürt, die dieser Stadt innezuwohnen schien. Leidenschaft und Dynamik gepaart zu einer Kraft, die mir fast mystisch erschien, die Abenteuer versprach, Sinnlichkeit, die mich ausgelassen machte und lebenshungrig. Ein wenig ängstigte mich diese Kraft zugleich, weil sie mich so an sich zog. Im Flieger nach Hause hatte ich damals beschlossen, irgendwann zurückzukehren, um zu bleiben. Zu erleben,ob auch diese Kraft bleibt, im Alltag, ob ich sie auch mittwochs an der Bushaltestelle spüre auf dem Weg zur Arbeit, oder ob sie nur aus der Projektion der Reisenden entsteht, die vor lauter Sonne und Samba nicht wissen, wohin mit ihrer Begeisterung.

Um all das herauszufinden, bin ich wiedergekommen, mein Jahr in Rio beginnt jetzt, am 5. Mai um 9.00 Uhr. Ein Moment, den ich so kein zweites Mal erleben werde – nicht so erwartungsvoll und ahnungslos zugleich.

Statt der Angler säumen nun Straßenhändler die Fahrbahn, mit Bonbontüten im Sortiment, Zigaretten und Erdnüssen. Mein Bedürfnis, mich diesem Moment ein bisschen hinzugeben, in Verbindung mit sechsunddreißig Stunden ohne Schlaf beeindrucken meine Vermieterin nicht. „Hier links siehst du ein Gebäude der Uni, wir haben mehrere in Rio, also das hier ist … und ich hab auf der …“ – selten zuvor habe ich die Bedeutung des Wortes „Redeschwall“ in solcher Perfektion umgesetzt erlebt. Mein Begehr, aus dem Fenster zu schauen und auf Standby zu schalten, wird sich nicht verwirklichen lassen. Schließlich will ich die nächsten vier Wochen als Untermieterin bei Andreia und ihren zwei Kindern leben. Da sollte ich mich an allem interessiert zeigen.

Die Umsetzung dieses an sich guten Gedankens wird schwierig: Denn Andreia redet nicht nur pausenlos, sondern auch schnell, und meinem Eindruck nach besteht das gesamte Sortiment von ihr verwandter Ausdrücke aus Variationen von „sch“. Thematisch ist sie soeben beim Hafen und seiner Historie angelangt, und falls sie sich vorgenommen hat, die dreißig Seiten Einführungskapitel meines Reiseführers, „Rio – Geschichte, Politik, Ökonomie“, bis zum Ende unserer Fahrt zusammenzufassen, so habe ich keinen Zweifel, dass ihr das gelingen wird.

Warum hatte ich während meiner Urlaube nie den Eindruck, dass die Cariocas Kommunikation mit Kamikaze gleichsetzen? Der wohl entscheidende Unterschied: Sie mussten damals mit mir englisch reden. Ein großer Teil selbst der jungen Generation tut sich mit Fremdsprachen schwer, weil sie auf den staatlichen Schulen bis heute schlecht oder gar nicht gelehrt werden. Der andere Teil, der auf teuren Privatschulen war, könnte zwar englisch reden, hat aber keine Lust, weil es für eine solche Anstrengung eindeutig zu warm ist.

Auch Andreia spricht kein Englisch, sondern weiterhin eine filigrane Vermengung von „sch“-Lauten, der ich entnehme, dass sie heute Nachmittag in der Redaktion arbeitet, und dass am Abend in der Aula des Redaktionsgebäudes der Film „A Queda“ gezeigt wird. Andreia und ich werden in den nächsten Wochen nämlich auch Kolleginnen sein. Bei ihrem Arbeitgeber, dem brasilianischen Medienkonzern „Globo“, mache ich ein Praktikum. Während der ersten drei Monate in Rio, die mir ein Stipendium finanziert, soll ich von der Redaktion der Tageszeitung „O Globo“ aus für deutsche Medien arbeiten.

Das bringt mich auf eine Idee: am späten Nachmittag einen Ausflug an meinen künftigen Arbeitsplatz zu unternehmen und dort als Abschluss meines ersten Tages unterm Zuckerhut mit lauter Brasilianern einen Nazifilm anzuschauen. Klasse. „A Queda“ heißt nämlich „Der Untergang“. Ein älterer Kinofilm, der sich rühmt, Adolf Hitler privat zu zeigen – „als Mensch“, und dem ich mich immer verweigerte. „Du hast dir den Film nie angeschaut? Warum?“, fragt Andreia, und nun sitze ich in der Falle und muss zum ersten Mal einen ganzen Satz Portugiesisch reden. Thema: Hitler. Das Dicionário ist im Kofferraum. Mein aktiver Wortschatz umfasst etwa 48 Vokabeln, die mir nun zur Verfügung stehen, um meine kritische Haltung zur Darstellung von historischen Diktatoren im Fiktionsfilm zu erklären. Zunächst muss ich Zeit gewinnen: „Acho isso dificil.“ (Ich finde das schwierig.) Na sieh mal an. Dann fallen mir doch noch drei portugiesische Ausdrücke ein – für „töten“, „nett“ und „Sekretärin“. Damit lässt sich doch was machen: „Ich weiß, wie viele Menschen Hitler getötet hat, und ich wollte noch nie wissen, ob er nett zu seiner Sekretärin war.“ Punkt und sofortige Gegenfrage, damit ich auf keinen Fall länger reden muss – als Nächstes womöglich über den Atomausstieg oder Präimplantationsdiagnostik. „Was ist das hier rechts für ein Gebäude?“, frage ich Interesse heuchelnd, und tatsächlich: Andreia übernimmt wieder.

Über meine kleine filmtheoretische Abhandlung haben wir die Stadt erreicht oder besser: Wir fahren auf einer hochgelegten Trasse über sie hinweg. Von Strand und Meer nichts zu sehen, denn Andreia wohnt in der „Zona Norte“ von Rio, der Nordzone, die sich anders als Rios Südbezirke ins Hinterland ausbreitet. Ohne Küstenzugang ist die Zona Norte eine unattraktive Wohngegend mit riesigen Armenvierteln, die auf keiner von Rio existenten Postkarte zu sehen sind. So kommt es, dass der ausländische Blick auf Rio de Janeiro immer und ausschließlich auf die reiche „Zona Sul“, die Südzone fällt: auf Zuckerhut, Cristo, Copacabana – schicke Hochhäuser, eingekeilt zwischen grünen Bergen und blauen Wellen, obwohl sie nur einen winzigen Teil der Stadt ausmachen.

Der Bezirk, den wir schließlich erreichen, heißt Tijuca, ein Arbeiterwohngebiet mit schmucklosen Hochhäusern. Dichter Verkehr, die Fußwege voller Menschen. Andreias Familie lebt in einem Einfamilienhaus am Ende einer langen Einfahrt, durch ein Gittertor von der Hauptstraße getrennt. Wir werfen mein Gepäck ab und gehen wieder los, denn Andreia will aus Sicherheitsgründen dabei sein, wenn ich zum ersten Mal Bargeld ziehe. „Du kannst die Leute gar nicht einschätzen, die dir auf der Straße begegnen. Alle erscheinen dir nett, und hintenrum bist du dein Portemonnaie los“, erklärt Andreia, und ich sage „Tá bom.“ (Alles klar.) – Einerseits weil es schön kurz ist, andererseits weil mir diese Bemutterung tatsächlich gerade gut zupasskommt. Schließlich befinde ich mich quasi im Wachkoma, und das ist für Finanzangelegenheiten nicht gut, wie ich aus Erfahrung weiß. Während meiner ersten Rio-Reise musste ich feststellen, dass man zu viel Geld in der Tasche auch schnell loswerden kann, auch nachmittags um drei im vollbesetzten Bus, weshalb ich seitdem meine Kreditkarte und große Scheine auf Auslandsreisen im Schuh verstaue.

An jenes Rio-Erlebnis wollte ich mich an meinem ersten Tag eigentlich nicht gleich erinnern, andererseits scheint es gut Andreia zu vermitteln, dass ich schon ein bisschen was erlebt habe und sie mich künftig nicht bei jedem Kokosnusskauf an die Hand nehmen muss. Meine holprige Erzählung hat die gegenteilige Wirkung: „Am besten wird es sein, wenn ich deine Kreditkarte im Portemonnaie verstaue. Du kannst dich entspannen, und ich bin als Carioca weniger auffällig.“ Dabei bin ich diejenige mit brasiltypischen schwarzen Haaren, Andreia hat feuerrote. Egal, ich gebe meinen Widerstand lachend auf: Bei Andreia werde ich nicht Untermieterin sein, sondern das dritte Kind.

Auf dem Gehweg sind tatsächlich außer mir alle braun gebrannt und außer Andreia alle schwarzhaarig. An der Rua Conde de Bonfim – ab heute meine Adresse – reiht sich ein Laden an den anderen: Klamotten, Drogerie, Klamotten, Klamotten, Gemüse, Reformhaus, nächste Drogerie, Klamotten, alles modern, sauber und von Neonlicht bestrahlt.

Andreias Strategie bewährt sich – ohne Überfall erreichen wir die Itaú Bank, und ich lerne, was der Carioca unter „Sicherheit“ versteht: Am Bankeingang eine Drehtür, durch die man nur einzeln eintreten kann, dabei von zwei Wachmännern beäugt. Ein Schild klärt mich auf, dass ich gefilmt werde. Im eisgekühlten Foyer die Enttäuschung: Meine Kreditkartensorte wird vom Automaten nicht bedient. Also wieder raus, quer über den Marktplatz, durch eine weitere Drehtür zur Banco do Brasil. Kein Geld auf meine Karte, ein freundlicher Angestellter empfiehlt als Nächstes die Banco 24 Horas (24 Stunden), dreihundert Meter weiter die Straße hoch. Um bei Banco 24 Horas überhaupt rein zu dürfen, müssen wir durch eine Panzerglassicherheitsschleuse und werden mit Metalldetektoren abgetastet wie am Flughafen. Ich hätte ja gern ein bisschen was Metallenes für den Detektor dabei, brasilianische Münzen zum Beispiel, aber ich kriege keine, weil in ganz Tijuca noch keine Bank etwas von meinem Kreditsystem gehört hat. Banco 24 horas auch nicht. Binnen Sekunden hat Andreia drei Angestellte um uns geschart, die sich meiner Misere mit großem Enthusiasmus annehmen, allerdings ohne die geringste Idee, was man tun könnte. Ich lächle sie dennoch dankbar an, während ich nichts von ihrer Unterredung verstehe, außer mal Sätze von Andreia wie „Nein, sie spricht nicht“. Mir wird schummrig. „Wo ist hier noch ein Geldautomat?“ – das ist das Thema, und die Frage ist, wie lange man sich über dieses Thema unterhalten kann. Eine Minute? Fünf Minuten? Oder fünfzehn Minuten, wie Andreia und ihr fideles Bänkertrio es vorführen? Gerade suche ich Halt an einer Panzerglasscheibe, als das Quartett auf eine vierte Bank gekommen ist. Willenlos grinsend wanke ich Andreia hinterher, die drei Bankkaufmänner winken zum Abschied.

Ich bin hellwach, als der Automat Real-Scheine ausspuckt, die ich sofort, und nicht ohne das Foyer auf verdächtige Gestalten hin zu scannen, in meinem Schuh verstaue. Bis auf die obligatorischen fünfzig Real, die man immer in der Hosentasche hat, damit man bei einem etwaigen Überfall sofort was rausgeben kann und den Räuber nicht unnötig aufhält und eventuell verärgert. Diese Regel hab ich mir vom ersten Rio-Urlaub gemerkt und werde dafür sogleich von Andreia gelobt.

„Ein Glück, dass du mich begleitet hast“, gebe ich zurück und meine es aus vollem Herzen. Dank unseres Ausflugs durch die Foyers brasilianischer Geldinstitute weiß ich nun außerdem: Falls mir Rio mit seinen Räuberbanden, Drogenkartellen und Schießereien mal zu viel wird, könnte ich zur Entspannung bei Banco 24 Horas im Eingangsbereich ein, zwei Stunden in völliger Sicherheit verbringen. Vielleicht werde ich so was von Zeit zu Zeit brauchen in Rio de Janeiro.

Andreia hat mir auf einem Zettel notiert, wie ich nachher zur Redaktion finde. Er liegt auf dem Klapptisch am Fenster, daneben habe ich meine CDs ins Regal gestellt. Und das einzige deutschsprachige Buch. Der Journalist Alex Bellos beschreibt die brasilianische Gesellschaft anhand ihrer hemmungslosen Leidenschaft für Fußball, Ralf hat mir das Buch ins Gepäck geschmuggelt. Zum ersten Mal seit meiner Landung in Rio denke ich darüber nach, was in den letzten achtundvierzig Stunden passiert ist. Auf meinem neuen Bett in der stillen Wohnung liegend kommen mir diese Momente nah, die sich tausende Kilometer weit weg abgespielt haben.

Eben gerade stand ich noch in Berlin-Tegel an der Passkontrolle und versuchte durch einen Tränenschleier den Beamten zu erkennen. Blickte noch einmal zu Ralf, der wieder nicht heulen musste, sondern natürlich wieder nur ich, und saß dann im Flugzeug nach London. Dort das versteckte Buch gefunden, Ralfs Widmung gelesen, wieder geheult, und dann ganz allmählich angefangen zu genießen, dass mir ein Abenteuer bevorsteht. Schließlich dreimal hintereinander „Die Reifeprüfung“ im Bordprogramm geschaut, und schon war ich da, ich meine: hier.

Schon vorhin im Flugzeug ist mir bewusst geworden, dass ich diese elf Stunden über dem Atlantik später einmal zu den eigenartigsten Stunden meines Lebens zählen werde. Wie in einer Schleuse, wo sich die hintere Tür zum bisherigen Leben schon geschlossen, die vordere sich aber noch nicht geöffnet hat. Ich hab mich gefreut auf die Herausforderungen, die vor mir liegen, musste mich aber noch keiner einzigen stellen, musste nichts machen außer mich nach Rio fliegen lassen und alle paar Stunden die Eiswürfel wechseln, die meine Typhusimpfung kühlten. Eine überschaubare Aufgabe.

Mit überschaubaren Aufgaben ist es fürs Erste vorbei. Andreias Wegbeschreibung hat nur bis zum Ausgang des U-Bahnhofs funktioniert. Der Minivan, der zwischen Metro und Globo-Konzern hin- und herfahren sollte, ist auch nach fünfunddreißig Minuten nicht aufgetaucht, darum mache ich mich zu Fuß auf den Weg, was mir streng untersagt wurde. „Zu gefährlich“ – eine Begründung, die mir innerhalb von neun Stunden schon zum dritten Mal begegnet ist und die bereits jetzt anfängt, mich zu nerven. Denn mein Gefühl sagt mir zwar, dass Andreias Bedürfnis, mich in Rio an jeder Häuserecke vor Ungemach zu schützen, überzogen ist, wirklich beurteilen kann ich es aber nicht. Ihren dreiundvierzig Jahren Erfahrung habe ich nichts entgegenzusetzen außer einem diffusen Gefühl von „Man muss doch auch was ausprobieren“.

Ich hab es probiert, zu Fuß und nervös an einer Autostraße entlang, und es hat geklappt. Mit dreihundert Brasilianern sitze ich in der Aula des Globo-Konzerns, habe „Der Untergang“ mit portugiesischen Untertiteln gesehen und wohne nun einer Podiumsdiskussion zwischen zwei Journalisten, einem Politologen und einem Historiker bei, von der ich ungefähr kein Wort verstehe. Meinen Eindruck, dass es sich um die langweiligste Podiumsdiskussion der Welt handelt, würde ich daher relativieren, wenn ihn nicht bereits zwei brasilianische Sitznachbarn durch Schnarchen untermauern würden. Wir sitzen in Reihe 4, wie viele sind in Reihe 18 noch wach? Ich beschließe, nun endlich meinen Körper und seine Bedürfnisse zu berücksichtigen, rutsche tief in den Sitz und schlafe am Ende meines ersten Tages in Rio de Janeiro unauffällig ein.

Es ist Samstag, und ich habe eine Verabredung. Das ist entscheidend. Miguel, ein Brasilianer aus Berlin, den ich zwei Wochen vor meiner Abreise erst kennenlernte, ist gerade hier auf Familienbesuch und hat in Aussicht gestellt, dass wir heute was zusammen machen. Ich weiß, dass ich mit dem Rücken zur Wand stehe – schließlich bin ich erst seit drei Tagen hier und kenne sonst niemanden, darum habe ich gleich erklärt, mir sei alles recht. Das Einzige, was ich auf keinen Fall will, ist, an meinem ersten Samstagabend in Rio zuhause sitzen. „Wir können an den Strand gehen, ins Kino, zum Essen ... Wenn du deine Freunde treffen willst, komme ich einfach mit.“ Miguel hält seine Entscheidung offen, falls zum Beispiel sein Freund Fabrizio noch mit einer rauschenden Party auftauchen sollte. Fabrizio ist Kulturredakteur und in der Szene ganz brauchbar verdrahtet. Ich bin Miguel derart dankbar, dass er mich mitnimmt, und habe ihm die Gestaltung derart offengelassen, dass er aus der Nummer nicht rauskommt, es sei denn, er lässt sich ins Krankenhaus einweisen.

Miguel holt mich am Nachmittag mit Sonnenbrille, Badetuch und dem silbernen Flitzer seiner Eltern ab: „Vamos lá! Auf zum Strand!“ Wow! Was für ein Ereignis, in den letzten drei Tagen habe ich mich nur per Metro zwischen Andreias Wohnung und Arbeit hin- und herbewegt. Wenn ich um 18 Uhr aus der Redaktion kam, bollerte ich gegen eine Wand aus 28 Grad, aber es herrschte herbstliche Dunkelheit.

So kommt es, dass ich bereits seit vier Tagen unterm Zuckerhut wohne, ohne einen Strand auch nur gesehen zu haben. Stattdessen kenne ich mich in meinem Bezirk Tijuca aus, mit seinen Verkehrsstaus, mit den exotischen Früchten beim Obsthändler und einer riesigen Branche von Minijobs auf der Straße.

Gerade fahren wir die Strecke der Rua Conde de Bonfim ab, die ich jeden Morgen zur Metro gehe. Neben dem Supermarkt sitzt der Korbmacher, vor sich auf dem Gehweg immer seinen vergammelten Werkzeugkasten und um die Ecke ein paar Stühle aufgestellt, deren Sitzfläche zu flicken ist, was er an Ort und Stelle verrichtet. „Brauchst du keine Werkstatt zum Arbeiten?“, fragte ich ihn am zweiten Tag. „Nein, wieso?“, gab er zurück und schien ehrlich erstaunt über meine Frage. Ja, und da musste ich erst mal überlegen, nicht nur wegen der Vokabeln. „Da hättest du mehr Platz, niemand würde dich stören“, noch während ich redete und in das Gesicht des Mannes blickte, das faltig und ebenso gesund aussah, schwand meine eigene Überzeugung. „Ach,hier habe ich immer Unterhaltung, weißt du, treffe Bekannte und muss keine Miete zahlen.“ Wie zur Bestätigung beugte sich ein Passant im Vorbeigehen zu ihm herunter: „Oi Heraldo, tudo bem?“ (Hallo Heraldo, alles klar?), er klopfte ihm auf die Schulter. „Tudo bom“, bestätigte Heraldo lachend, „Vai com Deus“ (Geh mit Gott), und wendete sich wieder seiner Flickarbeit zu. Eine Werkstatt für einen brasilianischen Korbmacher? Wirklich eine beknackte Idee.

Nach Heraldo passiere ich jeden Morgen drei Handzettelverteiler, einen Feuerzeugverkäufer, einen Gürtelverkäufer, eine Gestreiftes-Kleid-Verkäuferin, einen Uhrenverkäufer, eine Plastikblumenverkäuferin und ein Mütterchen, das an der Ampel Platzdecken häkelt. Jeden Tag, ob morgens oder abends, stehen sie da und sind wie Heraldo verstörend guter Laune. Auf der anderen Straßenseite noch ein Händler mit einem Bauchladen voller Brustvergrößerungen und einer, der aus seinem Kofferraum heraus Sahnetorten feilbietet. Während am Metro-Eingang bei dem Erdnussröster, der auf dem Treppenabsatz ein handliches Öfchen befeuert, ein gewisser Absatz zu beobachten ist, habe ich noch nie gesehen, dass etwa der Uhrenverkäufer etwas verkauft hätte. Den Brustvergrößerungshändler konnte ich am dritten Tag in einem Kundengespräch beobachten: Er pries die Elastizität seiner Modelle und wies die Passantin an, einen Finger ins Material zu bohren, das sanft nachgab. Sie war beeindruckt, gekauft hat sie nichts.

„Die Armen leben immer noch ziemlich mit dem Rücken zur Wand, oder? Wenn sie bereit sind, für so wenig Einnahmen den ganzen Tag hier zu stehen?“ „Na ja, in den letzten Jahren hat sich viel getan. Lula hat während seiner Amtszeit Kindergeld eingeführt, die ‚Bolsa Família‘. Rund 80 Real sind das im Monat, und die sind für viele Familien das erste regelmäßige Einkommen, das sie jemals hatten. Schließlich gab es hier nie Sozialhilfe. Die ‚Bolsa Família‘ hat vielen geholfen. Bloß ziehen hier inzwischen die Preise auch für Lebensmittel so an, dass es dann trotzdem schon wieder knapp wird.“

Miguel steuert uns über ein Knäuel von Auffahrten auf die Brücke nach Niteroi. Die Satellitenstadt liegt auch an der Guanabara-Bucht, Rio gegenüber. Die Brücke dorthin überspannt die Bucht auf vierzehn Kilometern. Als würden wir über das blaue Wasser schweben, siebzig Meter über dem Meer. Je weiter wir uns von Rio entfernen, desto faszinierter blicke ich zurück auf die Hochhäuser am Ufer und die viel, viel höheren Berge dahinter. Irgendwie lassen diese Berge die Hochhäuser schrumpfen, als wollten sie sagen: „Rio sind wir. Da unten die Zwanzig-Stöcker, das sind nur ein paar Leute, die da wohnen. Wir waren so nett, da ein bisschen Platz zu lassen.“ Jetzt die Beine aus dem Fenster baumeln lassen, und der Moment wäre perfekt. Aber wie bei Andreia gilt auch im Wagen von Miguels Eltern das „Scheibe hoch, Knopf runter“-Gesetz.

Wir kommen in einer teuren Wohnsiedlung in Strandnähe an, und ich lerne, dass auch die Autowelt Minijobs bereithält. Die Einnahmequelle der „flanelinhas“ ist der Carioca beim Parkmanöver.

Man ist gerade dabei, in eine elf Meter lange Lücke einzusetzen, da taucht der Flanelinha im Rückspiegel auf und signalisiert mit ausgebreiteten Armen und Rufen, dass es noch fünf Meter Abstand zum hinteren Auto sind. Anschließend stolpert er nach vorn, schmeißt sich vor den Wagen und verhindert so, dass man an das vorn geparkte Auto anstößt, denn hier waren nur drei Meter Platz zum Rangieren. Ist man glücklich zum Stehen gekommen, kassiert der Flanelinha einen Real, etwa dreißig Cent.

Hat man das Auto verlassen, legt er oder ein anderer einen verschimmelten Pappdeckel auf die Frontscheibe. Kehrt man zurück, herrschen im Auto dank dieser Umsicht statt der üblichen 48 nur 41 Grad, und der Flanelinha kassiert für seine segensreiche Tat einen Real.

Recht unbeliebt bei den Cariocas ist folgender Flanelinha: Er springt, wenn man auf den geparkten Wagen zugeht, aus dem Nichts hinzu, behauptet, er habe wie wild auf das Auto aufgepasst, und kassiert einen Real.

Noch unbeliebter ist der eben Beschriebene mit Vorkasse, der uns nun begegnet. Er springt unmittelbar nach Beendigung des Parkvorgangs auf die Straße und erklärt, für drei Real sein Leben zugunsten des Autos aufs Spiel zu setzen. Wäre man jedoch nicht bereit zu zahlen, dann könne er – wir verstehen uns – für nichts garantieren. Dazu grinst er scheel. „Das zahl ich nicht“, höre ich Miguel sagen. „Ist aber eine gefährliche Gegend hier“, erklärt der Flanelinha und deutet auf die Einfamilienhäuser ringsherum. „Wird schon nichts passieren“, erwidert Miguel im Weggehen, der Typ bleibt maulend zurück.

„Hast du keine Angst um den Lack?“ „Ich hoffe, dass er sich das in dieser Gegend nicht leisten kann“, erwidert Miguel. „Der steht hier jeden Tag, da muss er sich benehmen. Mitten in der Stadt wäre es riskanter.“ Miguel erscheint als ein vielversprechend lässiges Gegengewicht zu Andreias Wahnvorstellungen meine Sicherheit betreffend.

„Ich denke, du solltest nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr unterwegs sein“, erklärte sie mir vorgestern, Bus und Metro seien dann nicht sicher genug. Auf meinen Einwand hin, bei Sonnenuntergang um 17.30 Uhr hieße das, dass ich außer arbeiten eigentlich nichts mache, entgegnete sie: „Du kannst jederzeit Fernsehen gucken, das ist die beste Methode, Portugiesisch zu lernen.“ Jeden Morgen, sobald ich zuhause aufgebrochen bin, ruft Andreias Sohn Márcio in der Redaktion an, damit sie weiß, dass ich in einer halben Stunde ankommen muss. Ich hoffe darauf, dass sich die Lage in Kürze entspannt, da gestern Andreias Lover Roberto nach zweiwöchiger Beziehungspause wieder aufgetaucht ist. Wenn ich Glück habe, bindet Roberto einiges der überschüssigen Energie, die bisher darauf verwendet wird, über meine Ein- und Ausgänge Buch zu führen.

„Die Metro ist sicher“, erklärt mir nun Miguel, „ich hab erst ein Mal gehört, dass eine Frau versehentlich erschossen wurde.“ Aha. Das scheint doch für hiesige Verhältnisse recht gut, und auch meine Besorgnis in der Frage,welche Wertgegenstände man in der Öffentlichkeit mit sich tragen kann, vermag er zu zerstreuen. „Natürlich kannst du dein Handy mit in den Bus nehmen. Kann halt sein, dass du es irgendwann abgeben musst. Aber bis dahin hast du es wenigstens genutzt.“ Mir erscheint dieser Pragmatismus gut angepasst an eine Gefahrensituation, der man offenbar sowieso nicht ausweichen kann.

Miguel: Meine Eltern wollten neulich nach Buzios an den Strand fahren. Dann hielt plötzlich ein Fiat vor ihnen, die Typen sprangen raus und sind mit dem Wagen meiner Eltern abgehauen.

Ich: Haha, und dann sind deine Eltern mit dem Fiat der Gangster weiter nach Buzios an den Strand gefahren? Haha.

Miguel: Nein, mein Vater musste Anzeige erstatten, meine Mutter hat den Bus genommen.

Der Sand wärmt meine Füße, als ich runter zum Wasser laufe. Jetzt, am späten Nachmittag, da die Sonne sich anschickt, hinter den Bergen unterzugehen, sind wir beinahe allein am Strand. Unglaublich, dass ich in den vergangenen Tagen dem Atlantik so nah war und nichts davon gespürt habe. Er spiegelt die letzten Sonnenstrahlen. Trägt einen salzigen Wind ans Ufer, türmt seine hohen Wellen auf und kippt sie erst wenige Meter vor mir in die weiße Gischt. Mit jeder Welle, die er brechen lässt, scheint er zu sagen: „Vergiss die Nordsee. Hier kommt ein Ozean.“

Minutenlang stehe ich da. Der Blick über das Meer lässt die Fragen, die mir seit Tagen im Kopf herumspuken, ein wenig lösbarer erscheinen. Wie soll ich eine eigene Wohnung finden? Wann werde ich meinen ersten Bericht nach Deutschland verkaufen? Wie lange werde ich brauchen, bis ich diese Sprache beherrsche? Wo finde ich Freunde? Wird Rio für mich ein Zuhause werden? Auf keine dieser Fragen weiß ich heute eine Antwort, aber die Welt ist gerade sonnengelb-gold-grün und riecht salzig, sie kann nicht böse sein. „Tudo vai dar certo.“ Alles wird gutgehen.

Für melancholische Gedanken wäre ohnehin keine Zeit, denn wir müssen los. Miguels Cousine, die hier in Niteroi wohnt, gibt eine Grillparty, bevor wir dorthin fahren, müssen wir noch einkaufen.

Auf dem Fußweg vor dem Supermarkt grillt ein Mann Steaks und Spieße, seine Frau verkauft die Getränke. Um die beiden herum hat sich eine Menschentraube gebildet: Alte, Junge, Kinder – alles isst und plaudert durcheinander, dazu Musik aus einem Autoradio.

Ich fühle mich leicht, als wir durch den gigantischen Supermarkt laufen und uns einen Spaß daraus machen, lauter geschmacklich fragwürdige Billig-Snacks einzuladen. „Hier, wir nehmen die Maispops-Fünf-Kilo-Familien-Spartonne“, bestimmt Miguel, und ich lerne eins der zehn wichtigsten Wörter Brasiliens: „Promoção!“ – Sonderangebot! Der Supermarkt wimmelt davon, in allen Regalen, zuweilen mit verwirrenden Begleitvorschlägen wie „Kauf jetzt – zahl erst im August!“ 3

Die Partyadresse von Miguels Cousine Lorena – mitten im Zentrum von Niteroi – ließ schon darauf schließen, dass die Veranstaltung mit meiner Idee von brasilianischer Grillparty (eine Bar am Strand, Flirten im Sonnenuntergang, Electrobossa aus den Boxen und endlos Caipirinha) nicht komplett deckungsgleich sein würde.

Aber was wir nun erblicken, war nicht vorauszusehen: Die Party hat schon mittags begonnen, auf einem Parkdeck zwischen zwei Hochhäusern. Durch einen Lichtschacht ist der Himmel zu erahnen, man hat für die Atmo eine rote Glühbirne eingeschraubt, alles andere ist ranziger Beton. Als wir um acht eintreffen, finden wir fünfzehn brasilianische Twens vor, die seit mittags Bier tanken und Nackensteaks essen. Der Grillmeister preist uns seine Leckereien an und lässt den Fleischlappen, den er zur Demonstration greifen wollte, versehentlich in die Asche fallen. Ich erleide einen Lachanfall.

Selbst angetrunkene brasilianische Halbstarke sind jedoch vollendete Gastgeber. Ich werde von allen umarmt, auf beide Wangen geküsst und anschließend umfassend betreut. Zehnminütlich stakst Cousine Lorena mit Stöckelschuhen auf mich zu, umarmt mich und erklärt, wie schön es sei, dass wir uns mal kennenlernen, und ob ich noch genug Bier hätte. Der Bruder ihres Lovers, Ricardo, setzt zu einer zweistündigen Operation an, um zwischen uns was klarzumachen. Nachdem wir ausführlich über Sprachen lernen, sein Studium in Spanien und schwierige deutsche Wörter geredet haben (ich gebe ihm den Satz „Er rümpft die Nase“ zu lesen, was so unterhaltsam gerät, dass sich eine Traube um uns bildet), konkretisiert er sein Hauptanliegen.

Ricardo: Wir sollten es miteinander versuchen.

Ich: Ricardo, ich bin neun Jahre älter als du.

Ricardo: Wissenschaftliche Studien belegen eine für Frau und Mann ganz unterschiedliche Lebenserwartung. Neun Jahre Unterschied sind ideal, wir können dann sogar zusammen sterben.

Ich: Im Moment erscheinen mir neun Jahre doch recht viel.

Ricardo: Nächsten Monat werde ich sechsundzwanzig.

Ich: Ich habe bereits einen Freund.

Ricardo: Wo?

Ich: In Berlin.

Ricardo: Und?

Während Ricardo unsere gemeinsame Zukunft in den blühendsten Farben zu schildern weiß, vergeht die Zeit. Wir wollen aufbrechen, nicht ohne dass mich zum Abschied Lorena fragt, was denn nun – knick knack, wir verstehen uns – mit Ricardo sei. Miguel hat ein Auge auf eine langbeinige Verwaltungsfachangestellte geworfen, die sich mit ihrer Freundin stundenlang nicht entscheiden kann, ob sie noch mit rüber nach Rio fahren wollen oder nicht. Es winkt der Geburtstag irgendeines Freundes irgendeiner Freundin von Miguels Szenekenner-Freund Fabrizio, der hat nämlich inzwischen angerufen. „Sollen wir denn mal los?“, frage ich leicht ungeduldig, weil auch Ricardo bereits überlegt, ob er noch mitkommt. Das Ergebnis möchte ich nicht unbedingt abwarten. „Moment noch“, sagt Miguel und betextet weiter die Fachangestellte, um kurz darauf glücklich „Wir können los!“ zu vermelden. „Frauke, fährst du bei Ricardo mit?“ Aha. Man will mich also loswerden, aber das hat mir noch gefehlt: an meinem vierten Tag in Rio mit einem betrunkenen Carioca, der die Gewalt über sein Auto verliert, weil er nebenbei versucht hat, mein Knie zu tätscheln, über das Brückengeländer siebzig Meter tief ins Meer zu stürzen. „De jeito nenhum“ (Auf keinen Fall), entgegne ich und setze mich in den silbernen Flitzer, demonstrativ nach vorn, weil ich der Meinung bin, dass ich den Platz für heute gebucht hab.

Mit einem nüchternen Carioca bei voll aufgedrehtem Radiosound über die Guanabara-Brücke nach Rio zu brausen ist eine hinreißende Sache, obwohl mir lieber wäre, er würde nicht bei voller Fahrt SMS schreiben. Wir rauschen über das schwarze Wasser der Stadt entgegen, deren Lichter sich in der Baía da Guanabara spiegeln. Hoch über ihr und hell angestrahlt wacht Cristo Redentor und blickt uns an.

Zurück am anderen Ufer lerne ich, dass nachts eine rote Ampel in Rio maximal als Anregung zu verstehen ist. „Es wird empfohlen, das Tempo zu verringern, denn Ihr Gegenverkehr hat grün und hält auf keinen Fall“, so in etwa. Wir verringern, gelegentlich hält Miguel an Kreuzungen mit mehr als sechs Fahrspuren auch an, um sogleich das Fenster runterzuzoomen. Ebenso tut es Ricardo im Auto nebenan, und zwischen den Fahrern entspannt sich folgender Dialog.

Miguel: E aí, tudo bem? (Und sonst so, alles klar?)

Ricardo: Tudo bom. (Alles klar.)

Dann werden die Fenster wieder hochgezoomt. Wir sammeln Fabrizio,den Freund der Freundin,die Freundin und noch vier weitere Freunde in Botafogo ein und fahren in die Casa Rosa (Rosenhaus). Auf dem Weg dorthin kommt uns irgendwie Ricardo abhanden.

„Die Casa Rosa war früher ein Puff“, erklärt mir Fabrizio. „Heute ist es einer meiner liebsten Clubs in Rio, du wirst bestimmt noch öfter herkommen.“ Wir treten in einen lauschigen Innenhof voller Bäume, Mauervorsprünge und Terrassen. Genau in dem Maß verfallen, um unschlagbar romantisch zu sein, zumal bei 28 Grad um zwei Uhr nachts. Jetzt würde ich gern noch ein bisschen flirten und bin neidisch auf die Verwaltungsfachangestellte, bei der Miguel Fortschritte macht.

Fabrizio, der Freund der Freundin und die Freundin ziehen mich rüber zum Haus. Für den Fall, dass ich mich in nächster Zeit mal langweilen sollte, notiert mir die Freundin ihre Mobilnummer auf einer Serviette. Leider ohne ihren Namen.