4,99 €

Mehr erfahren.

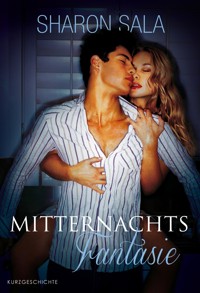

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Packende Romantic Suspense der Bestsellerautorin Sharon Sala

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Jonah Slade lebt nur für seinen Job. Deshalb ist er auch einer der besten CIA-Agenten. Doch eines Tages muss er sich unverhofft seiner Vergangenheit stellen. Macie Blaine, die Schwester seiner ehemaligen Jugendfreundin, steht vor der Tür - und was sie Jonah zu sagen hat, stellt seine Welt auf den Kopf: Er hat einen Sohn. Doch der fünfzehnjährige Evan ist vor Kurzem entführt worden. Jonah vermutet sofort eine Verbindung zu seinem letzten Undercover-Job, der blutig endete. Gemeinsam mit Macie, die nicht von seiner Seite weicht, nimmt er den Kampf gegen die Entführer auf.

Weitere Romantic-Suspense-Romane von Sharon Sala bei beTHRILLED u.a.: "Blutroter Schnee", "Der ohne Sünde ist" und "Tief unter die Haut".

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 438

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinWeitere Titel der AutorinTitelImpressumPROLOG1. KAPITEL2. KAPITEL3. KAPITEL4. KAPITEL5. KAPITEL6. KAPITEL7. KAPITEL8. KAPITEL9. KAPITEL10. KAPITEL11. KAPITEL12. KAPITEL13. KAPITEL14. KAPITEL15. KAPITEL16. KAPITEL17. KAPITEL18. KAPITELEPILOGÜber dieses Buch

Jonah Slade lebt nur für seinen Job. Deshalb ist er auch einer der besten CIA-Agenten. Doch eines Tages muss er sich unverhofft seiner Vergangenheit stellen. Macie Blaine, die Schwester seiner ehemaligen Jugendfreundin, steht vor der Tür – und was sie Jonah zu sagen hat, stellt seine Welt auf den Kopf: Er hat einen Sohn. Doch der fünfzehnjährige Evan ist vor Kurzem entführt worden. Jonah vermutet sofort eine Verbindung zu seinem letzten Undercover-Job, der blutig endete. Gemeinsam mit Macie, die nicht von seiner Seite weicht, nimmt er den Kampf gegen die Entführer auf.

Über die Autorin

Sharon Sala veröffentlichte ihr erstes Buch 1991. Die New-York-Times-Bestsellerautorin schreibt sehr erfolgreich in fünf unterschiedlichen Genres und ist besonders bekannt dafür, dass sie in ihren Romanen gekonnt sinnliche Romantik und fesselnde Spannung miteinander verknüpft. Sie wurde unter anderem mit dem Career Achievement Award des Romantic Times Magazine ausgezeichnet. Ihre Fans kennen sie auch unter dem Namen Dinah McCall.

Weitere Titel der Autorin:

Blutroter Schnee

Der ohne Sünde ist

Tief unter die Haut

Wie ein stummer Schrei

Im Zeichen der roten Rose

SHARON SALA

EINE FASTPERFEKTE LÜGE

Aus dem Amerikanischen von Emma Luxx

beTHRILLED

Digitale Erstausgabe

»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2003 by Sharon Sala

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Perfect Lie«

Originalverlag: Mira Books, Toronto

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition is published by arrangement with Harlequin Books S.A.

This is a work of fiction, Names, characters, places and incidents are either the product of the author’s imagination or are used factiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, business establishments, events or locales is entirely coincidental.

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30131 Hannover

Für die deutschsprachige Erstausgabe:

Copyright © der deutschen Übersetzung 2004 by MIRA Taschenbuch

Verlag: Cora Verlag GmbH & Co. KG, 20350 Hamburg

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause

Covergestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Yanchous | Aleshyn_Andrei | marchello74 | Ollyy | Sergey Molchenko

eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-4222-2

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

PROLOG

Bel Air, Kalifornien

Obwohl Felicity Blaine die Worte, die sie gleich aussprechen musste, weiß Gott lange genug eingeübt hatte, hinterließen sie schon jetzt einen bitteren Nachgeschmack in ihrem Mund. Felicity hatte beschlossen, Jonah die Neuigkeiten in der luxuriösen Bibliothek ihres Vaters mitzuteilen, weil dieser Ort all das repräsentierte, was sie nicht verlieren wollte. Zugegeben, Jonah Slade war der beeindruckendste Mann, dem sie je begegnet war, und es gab keinen Menschen auf der ganzen Welt, den sie mehr geliebt hätte, bis auf sich selbst. Und dennoch, als ihr Vater Declyn Blaine sie vor die Wahl gestellt hatte, war sie doch ziemlich entsetzt darüber gewesen, wie beeinflussbar und wankelmütig sie war.

Sie zuckte mit den Schultern und bemühte sich, nicht an das zu denken, was sie verlieren, sondern nur an das, was sie gewinnen würde. Gleich darauf hörte sie ein Auto vorfahren. Als sie Jonah aussteigen und mit langen Schritten auf das Haus zukommen sah, bereute sie einen Moment lang ihre Entscheidung. Sein glattes schwarzes Haar glänzte in der Sonne wie das Gefieder eines Raben, und sie wusste nur allzu gut, wie atemberaubend dieser Körper unter dem lässigen Sportsakko und der Freizeithose war. Wenn sie ganz ehrlich zu sich selbst sein wollte, musste sie zugeben, dass er das Beste war, was ihr je passiert war. Aber egal. Sie holte tief und zitternd Atem. Es war vorbei, und es würde nicht leicht werden, das, was gesagt werden musste, zu sagen.

Wenig später hörte sie draußen auf dem Flur seine Schritte näherkommen. Gewappnet für die Konfrontation, drehte sie sich zur Tür um und schaute dem Mann, den sie liebte, entgegen.

Um sich zu vergewissern, dass er den gestern gekauften Verlobungsring auch wirklich bei sich hatte, klopfte Jonah auf seine Sakkotasche, während er über den Flur auf die Bibliothek zuging. Egal, wie viel Zeit er schon mit Felicity verbracht hatte – und es waren weiß Gott schon unzählige Stunden gewesen –, stockte ihm bei ihrem Anblick doch immer noch der Atem. Und nachdem er jetzt wusste, dass sie ein Kind von ihm erwartete, konnte er sein Glück kaum fassen. Er hatte die ganze Nacht wach gelegen und versucht, sich sein zukünftiges Leben als Ehemann und Vater auszumalen. Es war eine große Verantwortung, die da auf ihn zukam, aber er war mit Freuden bereit, sie auf sich zu nehmen.

Wenig später betrat er die Bibliothek und lächelte, als er Felicity wartend am Fenster stehen sah. Er ging mit schnellen Schritten auf sie zu und nahm sie in die Arme. »Hallo, Baby, du siehst wirklich hinreißend aus«, sagte er mit leicht heiserer Stimme und legte eine Hand auf ihren Bauch. »Geht es dir gut?«

Felicity versteifte sich und machte sich von ihm los. Um ihm zu sagen, was gesagt werden musste, brauchte sie Abstand.

Jonah runzelte die Stirn. »Felicity … Süße … stimmt irgendetwas nicht?«

Sie hob das Kinn, schüttelte ihr Haar zurück und warf ihm ein kurz aufblitzendes kühles Lächeln zu. »Jetzt stimmt wieder alles«, sagte sie schroff. »Seit heute Morgen um neun gibt es kein Baby mehr.«

Jonah hätte nicht schockierter sein können, wenn sie eine Pistole gezogen und ihn auf der Stelle erschossen hätte. »Du hast das Baby verloren? Oh, mein Gott, Felicity … warum hast du mich nicht angerufen? Wie geht es dir?«

Als Felicity den Schmerz sah, der sich auf seinem Gesicht widerspiegelte, wurde ihr regelrecht schlecht.

»Nein, ich habe es nicht verloren, und mir geht es gut. Ich bin einfach noch nicht bereit, Mutter zu werden, das ist alles. Sag jetzt nichts dazu, aber das mit uns klappt einfach nicht.« Sie runzelte die Stirn, und als sie sah, dass Jonah sie entgeistert anstarrte, verzog sie schmollend den Mund. »Komm, stell dich doch nicht so an. Du weißt, dass ich es hasse, wenn du dich so anstellst.«

»Anstellen?« Das Wort war kaum mehr als ein Flüstern. »Du findest, ich stelle mich an?«

Als sie seine Reaktion sah, wünschte sich Felicity plötzlich, ihren Vater dabeizuhaben, so wie er es vorgeschlagen hatte. Sie legte sich beide Hände an den Hals und wich unbewusst einen Schritt zurück. »Ich war mir nicht sicher, ob du …«

»Du hast das Kind abgetrieben«, sagte er tonlos. »Ohne mir vorher auch nur ein einziges Wort zu sagen.«

Felicity fühlte sich alles andere als wohl in ihrer Haut. Sie befürchtete, jeden Moment in Tränen auszubrechen.

»Du verstehst mich nicht«, sagte sie mit verschleiertem Blick, wobei ihr sehr wohl bewusst war, dass nichts ihre schönen blauen Augen besser zum Leuchten bringen konnte als Tränen. »Ich bin noch viel zu jung, um mich zu binden …«

»Jesus Christus«, sagte Jonah mehr zu sich selbst und wandte sich zutiefst angewidert von ihr ab. Er musste sofort hier weg. Auf der Stelle. Bevor er sich vergessen würde …

Als Felicity merkte, dass er sich zum Gehen wandte, wusste sie, dass sie ihn nie wiedersehen würde. Und es gab einen Teil in ihr, der das mehr bereute als irgendetwas in ihrem ganzen Leben.

»Jonah, warte!«, rief sie spontan aus.

Er blieb stehen und drehte sich um. Als sie den blanken Hass sah, der sich in seinen Augen spiegelte, wünschte sie sich, ihn nicht zurückgerufen zu haben, da sie sich jetzt immer an diesen letzten Blick erinnern würde.

»Es war doch schön mit uns, oder nicht?«, fragte sie und schämte sich im gleichen Augenblick ihrer Worte.

Fassungslos schüttelte Jonah den Kopf, dann starrte er Felicity an, als sähe er sie zum ersten Mal. »Du warst nur ein schnelles Vergnügen, sonst nichts«, stieß er verächtlich hervor. Und dann war er, ehe sie es sich versah, auch schon fort.

Felicity schnappte nach Luft. Denn sie wusste, dass in seinen Worten eine tiefere Wahrheit lag. Eine Wahrheit, die sie buchstäblich in die Knie zwang. Während sie langsam in sich zusammensackte, hörte sie, wie eine Autotür zuknallte und eine Sekunde später ein Motor aufheulte. Gleich darauf fuhr ein Auto mit quietschenden Reifen davon. Als ihr heiße Tränen über die Wangen zu strömen begannen, schlug sie sich die Hände vors Gesicht.

»Sissy … Sissy … was ist denn los? Warum hast du dich mit Jonah gestritten?«

Felicity schaute auf. Neben ihr kniete ihre kleine Schwester Macie.

»Verschwinde«, schluchzte Felicity. »Lass mich in Frieden.«

Macie gehorchte. Und dann war Felicity mit ihren Träumen von dem, was hätte sein können, und dem Echo einer perfekten Lüge allein.

1. KAPITEL

Sechzehn Jahre später

»Agent Slade, bitte, nehmen Sie Platz.«

Jonah Slade setzte sich. Wenn der CIA-Direktor befahl, waren seine Untergebenen daran gewöhnt zu gehorchen.

»Wir haben von der DEA Informationen erhalten, die dem Weißen Haus einige Kopfschmerzen bereiten«, sagte der Direktor.

Jonah straffte sich ein wenig. Es kam immer wieder vor, dass die Regierung Informationen erhielt, die man dort nicht richtig einordnen konnte. Dass die Drug Enforcement Agency Informationen geliefert hatte, war nicht weiter überraschend. Es kam häufig vor, dass Verhaftete bereit waren auszupacken, in der Hoffnung auf eine Strafmilderung. Offensichtlich handelte sich hier um etwas Derartiges.

»Ja, Sir?«

»Sind Sie über Miguel Calderone auf dem Laufenden?«

»Zurzeit der mächtigste kolumbianische Drogenboss … ja, Sir.«

»Es gibt Gerüchte, dass er ein Attentat auf den Präsidenten plant. Falls das stimmt, müssen wir wenigstens das Wie, Wann und Wo herausfinden. Wenn Sie dann auch noch in Erfahrung bringen könnten, wer alles in diese Pläne eingeweiht ist und wie viele Leute an der Aktion teilnehmen sollen, umso besser, aber das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen. Sie wissen, wie das läuft.«

Jonah nickte.

»Sie sprechen fließend Spanisch. Da wir Sie bisher nur im Mittleren Osten eingesetzt haben, ist Ihr Gesicht in Südamerika nicht bekannt.«

»Richtig.«

Der Direktor schaute von dem Aktenordner, den er vor sich liegen hatte, auf. »Beginnen Sie damit, dass Sie an Ihrer Erscheinung arbeiten. Lassen Sie sich einen Bart stehen und die Haare wachsen. Beschäftigen Sie sich mit der Sprache, damit Ihnen keine Gesprächsnuance entgeht. In zwei Wochen werden Ihre Papiere fertig sein. Sie werden auf Calderones Hazienda als Söldner auftauchen, der Arbeit sucht.«

»Und wer garantiert mir, dass sie mir nicht eine Kugel in den Kopf jagen, sobald sie mich sehen?«

»Niemand.«

Jonah lächelte spöttisch. »Danke, Sir. Genau das wollte ich hören.«

Der Direktor seufzte. »Es ist keine ideale Situation, aber es ist lebenswichtig, dass wir so viel wie möglich herausfinden. Stellen Sie sich darauf ein, notfalls für mehrere Monate unterzutauchen. Ihr Kontaktmann wird regelmäßig auf Sie zukommen, von daher brauchen Sie sich keine Gedanken darüber zu machen, wie Sie Ihre Informationen am besten weiterleiten.«

»In Ordnung, Sir«, sagte Jonah. »Ist das alles?«

»Noch nicht ganz. Ich würde es vorziehen, wenn Sie zusehen, dass Sie am Leben bleiben.«

»Selbstverständlich, Sir.«

»Gut. Das wär’s dann für heute. Wir bleiben in Verbindung.«

Sechs Monate später

»Juanito! Der Padrone möchte Sie sprechen.«

Jonah legte das Gewehr zur Seite, das er eben gereinigt hatte, wischte sich die Hände an einem Lappen ab und stand auf, um der Frau namens Elena ins Haus zu folgen. Sie war Calderones derzeitige Geliebte; allerdings hatte sie diese Rolle schon weitaus länger inne als ihre Vorgängerinnen. Soweit Jonah gehört hatte, lebte sie seit fast zwei Jahren in Calderones Festung und hatte ihm sogar ein Kind geboren. Ein kleines Mädchen, in das Calderone regelrecht vernarrt war.

Nicht anders als jeder Mann hier, der den nächsten Sonnenaufgang erleben wollte, übersah auch Jonah geflissentlich Elenas aufreizenden Gang, während sie vor ihm her auf das Haus zuging.

Wenig später betrat Jonah die Hazienda und nahm seinen Hut ab, froh über die angenehme Kühle, die ihm in diesen riesigen hohen Räumen entgegenschlug. Seine Schritte hallten auf den roten Saltillokacheln wider.

Als er den Hauptraum erreichte, sah er Calderone mit einem kleinen Mädchen auf dem Schoß in einem Sessel sitzen. Der Gangsterboss schaute lächelnd zu Jonah hoch und stand sofort auf. Er gab der Kleinen einen Kuss auf die Wange, zerzauste ihr liebevoll die schwarzen Locken und reichte sie dann an ihre Mutter weiter.

»Es wird Zeit für ihre Siesta, Chica.«

Elena nahm Calderone die Kleine ab und warf ihm einen lüsternen Blick zu, bevor sie mit dem Kind auf dem Arm den Raum verließ.

»Hast du auch Kinder, Juanito?«, erkundigte sich Calderone.

Jonah schüttelte den Kopf. »Nein, Padrone.«

Calderone quittierte es mit einem Schulterzucken. »Nun, ich habe vier. Meine Söhne Alejandro und Juan Carlos, eine ältere Tochter namens Juanita, die auf einer Klosterschule ist, und meine süße kleine Chica Raphaella, die mir die Liebste von allen ist.«

»Sie wird ganz bestimmt später mal eine Schönheit, Padrone, das sieht man schon jetzt.«

»Natürlich wird sie das, aber das ist nicht der Grund, weshalb ich dich habe holen lassen«, sagte Calderone.

»Womit kann ich Ihnen dienen?«, fragte Jonah.

Über Calderones Gesicht huschte ein zufriedenes Lächeln. Wenn er mehr Männer wie Juanito hätte, liefe seine Organisation perfekt. Leider hatte er jedoch viel zu viele faule Indios auf seiner Gehaltsliste, aber er brauchte sie, damit sie das Kokain verarbeiteten.

»Morgen kommen ein paar sehr wichtige Leute. Ich erwarte, dass du vor ihrem Eintreffen alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen triffst.«

Jonah nickte. »Werden sie auf der Hazienda übernachten?«, fragte er.

Calderone stutzte, doch dann wurde ihm klar, dass Juanito diese Information benötigte, um die Sicherheit seiner Besucher gewährleisten zu können. »Sí. Alle vier.«

»Bueno. Das erleichtert mir meine Arbeit.«

Calderone nickte, während er sich alle Mühe gab, dieses Gefühl von Bedrohung, das er in letzter Zeit immer wieder verspürte, zu ignorieren. Es grenzte ja schon an Verfolgungswahn. Dabei konnte er mit Sicherheit davon ausgehen, dass ihm zumindest hier, im tiefsten südamerikanischen Urwald und unter seinem eigenen Dach, keine Gefahr drohte.

»Tu, was du für nötig hältst. Und wenn es so weit ist, werde ich dich bitten, meine Gäste zum Flugplatz zurückzubringen. Es sieht ganz danach aus, als ob unser Vorhaben in Kürze Gestalt annimmt.«

Jonah nickte gleichmütig, aber sein Herz begann zu hämmern. Bereits vor Monaten hatte er erfahren, dass Calderone tatsächlich ein Attentat auf den amerikanischen Präsidenten plante, da dessen Antidrogenpolitik seinem Geschäft empfindlich schadete. Und Calderone ging davon aus, dass sich mit der Beseitigung dieses Mannes auch die Spielregeln veränderten. Jonah hätte ihm gern erklärt, dass eine Demokratie anders funktionierte, aber Calderone wäre sicher nicht bereit, ihm zuzuhören. Und jetzt erfuhr er ganz nebenbei, dass der Plan, den Präsidenten zu ermorden, in Kürze in die Tat umgesetzt werden sollte. Er musste also so schnell wie möglich einen Weg finden, sich mit seinem Kontaktmann in Verbindung zu setzen, ohne sich selbst zu gefährden.

»Sagen Sie, Padrone … dürfte ich Sie etwas fragen?«

»Schieß los.«

»Ich fürchte, unsere Munitionsvorräte werden langsam knapp. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich nach Bogotá fahre, um sie aufzustocken? Und vielleicht kann ich bei dieser Gelegenheit ja noch irgendetwas für Ihre Gäste mitbringen.«

Calderone zögerte nur ganz kurz, dann nickte er. »Okay, aber nimm Alejandro mit.«

Der Letzte, den Jonah bei dieser heiklen Mission dabeihaben wollte, war Caderones ältester Sohn, aber ihm blieb nichts Anderes übrig, als zustimmend zu nicken. »Sollen wir sonst noch etwas mitbringen?«

»Frag die Köchin. Ich weiß nur, dass wir den besten Wodka und den teuersten Sake brauchen, der sich in ganz Bogotá auftreiben lässt.«

Sake? Wodka?

Es gab viele Leute, die beides tranken, aber Jonah war bereit, seinen Kopf zu verwetten, dass Calderones Gäste Bosse der japanischen Yakuza und der russischen Mafia waren. Falls das stimmte, konnte man davon ausgehen, dass der Präsident massive Probleme bekommen würde.

Als achtzehn Stunden später die vier Männer eintrafen, sah Jonah, dass er mit seiner Vermutung richtiggelegen hatte. Jetzt blieb nur zu hoffen, dass es sein Kontaktmann in Bogotá schaffte, die Information rechtzeitig an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten.

Es war Siesta, die heißeste Zeit des Tages, als alles explodierte. Eben noch hatten sich Calderones Männer träge in den Korbstühlen auf der Veranda und unter den großen, Schatten spendenden Bäumen gerekelt, als die Hölle losbrach.

Calderone stürzte nur eine Sekunde vor Auftauchen des ersten Hubschraubers aus dem Haus. Gleich darauf tobte eine blutige Schlacht, die schon fast beendet war, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Plötzlich wimmelte es überall von Polizisten, die Verhaftungen vornahmen und Beweismaterial beschlagnahmten.

Danny Cordell, ein Agent, mit dem Jonah schon oft zusammengearbeitet hatte, war eben dabei, ihm pro forma Handschellen anzulegen, als erneut ein Schuss aufpeitschte. Leblos sackte Danny in sich zusammen. Als Jonah herumwirbelte, sah er Alejandro Calderone mit einem Sturmgewehr im Anschlag auf dem Dach stehen. Er grinste Jonah stolz auf das, was er gerade getan hatte, an. Im nächsten Augenblick zielte er auf Jonah, und erneut peitschten Schüsse auf, die Jonah nur um Millimeter verfehlten.

Jonah riss das Gewehr aus Dannys Händen und drückte blindlings ab. Alejandro taumelte nach hinten. Und Miguel Calderone, den die Polizei bereits in Gewahrsam genommen hatte, hatte alles mit angesehen.

Doch Calderone wusste nicht, wer Jonah in Wirklichkeit war oder wie er mit kurzen Haaren und ohne Bart aussah; außerdem hatte Jonah keine Familie, an der sich Calderone hätte rächen können.

Eine Woche später: Bel Air, Kalifornien

Ein schwarzer Van mit getönten Fensterscheiben hielt unten an der Zufahrt zu Declyn Blaines Villa vor der eisernen Absperrung. Eine Sekunde später sprang ein maskierter Mann aus dem Wagen und besprühte das Objektiv der Überwachungskamera mit Farbe, während ein zweiter vom Auto aus den automatischen Schließmechanismus der Absperrung betätigte. Gleich darauf öffnete sich die Schranke. Sobald der Maskierte wieder in den Van gesprungen war, fuhr das Auto die Zufahrt hinauf.

Die Bäume, Hecken und Sträucher, die den Bewohnern eigentlich die ersehnte Ruhe und Abgeschiedenheit garantieren sollten, wurden jetzt zu Komplizen, da sie den Van und seine Insassen den Blicken entzogen.

In dem Kleinbus saßen fünf Männer, die alle schwarze Masken trugen. Sie sprachen kein Wort, während sie darauf warteten, dass der Van vor dem Hauptportal der Villa anhielt. Jeder von ihnen kannte seine Rolle im Ablauf der dramatischen Ereignisse, die ihre Schatten vorauswarfen, ganz genau. Und jeder von ihnen wusste, dass ihnen kein Fehler unterlaufen durfte. Zumindest nicht, wenn sie den nächsten Tag erleben wollten.

Felicity Blaine sah wesentlich jünger aus als vierzig, auch wenn sie diesen Umstand vor allem einem der berühmtesten Schönheitschirurgen Hollywoods zu verdanken hatte. Als älteste Tochter des Multimilliardärs Declyn Blaine hatte sie in ihrem Leben noch keinen einzigen Tag gearbeitet oder sich gar Gedanken darüber machen müssen, woher sie ihre nächste Mahlzeit bekommen sollte. Sie war eine perfekte Gastgeberin, eine hervorragende Tennisspielerin und die ledige Mutter eines fünfzehnjährigen Jungen. Sie hatte ihn Evan genannt, und zwar einzig und allein aus dem Grund, weil der Name sie durch nichts an den Erzeuger ihres Sohnes erinnerte.

Evan war von einer stattlichen Anzahl Kinderfrauen großgezogen worden. Declyn hatte erst in letzter Zeit die Rolle eines Ersatzvaters übernommen, um den Jungen auf den Tag vorzubereiten, an dem er die Verantwortung für das Milliardenerbe übernehmen würde.

Nach einem kurzen Blick auf die Armbanduhr warf Felicity ihrem Spiegelbild noch schnell einen Handkuss zu, bevor sie nach ihrer Sporttasche griff und ihr Schlafzimmer verließ. Die Zeit reichte gerade noch, um Evan vor ihrer Verabredung zum Tennis bei der Schule abzusetzen. Sie war bereits auf dem ersten Treppenabsatz angelangt, als es an der Haustür klingelte. Obwohl sie näher an der Tür war als die Haushälterin, war Felicity nicht dazu erzogen worden, zu öffnen. Deshalb blieb sie auf der Treppe stehen und wartete darauf, dass Rosa auftauchte.

Rosa Guitero arbeitete schon seit vielen Jahren für die Blaines. Als sie jetzt die Türklingel hörte, verließ sie eilig die Bibliothek, wo sie Staub gewischt hatte, und ging ins Foyer, um zu öffnen. Ihre Hand lag bereits auf der Türklinke, als Evan Blaine mit einem Rucksack über der Schulter aus dem Frühstückszimmer kam. Er hatte kurz geschnittenes, dichtes schwarzes Haar. Die Jeans hing ihm tief auf den Hüften, und auf seinem T-Shirt prangte der Slogan Make Love – not War, den Declyn grässlich fand. Für Evan war dies jedoch mit ein Grund, das T-Shirt überhaupt zu tragen. Noch an seinem Croissant kauend, schaute er zu seiner Mutter auf, während Rosa die Tür öffnete. Und eine Sekunde später überstürzten sich die Ereignisse auch schon.

Mehrere schwarz maskierte Männer stürmten ins Haus und hielten Rosa ihre Schnellfeuergewehre unter die Nase.

Rosa schrie irgendetwas auf Spanisch, dann wurde sie so brutal beiseitegestoßen, dass sie zu Boden stürzte.

Eine Sekunde später peitschten Schüsse auf.

Ungläubig starrte Felicity auf den roten Blutfleck, der sich auf der Vorderseite ihres weißen Designertennishemds ausbreitete, als sie von der ersten Kugel getroffen wurde.

Evan schrie den Namen seiner Mutter und rannte davon.

Als Declyn Blaine aus seinem Arbeitszimmer stürmte, verwandelte sich die Verärgerung auf seinem Gesicht in blankes Entsetzen.

Noch mehr Schüsse peitschten auf, dann hörte man eilige Schritte, die auf dem kostbaren italienischen Marmorboden widerhallten.

Die Kugeln aus den Läufen der Schnellfeuergewehre zerfetzten zuerst Stoff und gleich darauf Fleisch und Muskeln, bevor Declyn von der Wucht des Aufpralls umgeworfen wurde.

Als sich die Männer an Evans Fersen hefteten, schrie der Junge gellend um Hilfe. Einer der Männer erwischte ihn auf dem Flur zur Küche und schlug ihn mit einem einzigen Faustschlag bewusstlos.

Die Stille nach dem tödlichen Sturm war unheimlich. Der Mann, der Evan bewusstlos geschlagen hatte, warf ihn sich über die Schulter, während ein anderer am Fuß der Treppe stehen blieb und neben Felicitys Leiche einen Zettel fallen ließ. Als die Männer bei Rosa vorbeikamen, die auf dem Boden kniete und inbrünstig betete, machten sie kurz Halt. Einer der Männer zielte mit dem Gewehr auf sie, aber ein anderer schrie ihn an und stieß den Gewehrlauf beiseite. Kurz darauf waren sie verschwunden.

Rosa kniete noch ein paar Schrecksekunden lang wie erstarrt auf dem Boden, weil sie nicht glauben konnte, was eben passiert war. Nach einer Weile aber fiel ihr Blick auf die tote Felicity und das Blut, das über die Treppe lief. Mühsam rappelte sie sich auf und stolperte auf den Flur, wo sie Declyn auf der Schwelle zu seinem Arbeitszimmer liegen sah. Im gleichen Moment stieß sie einen lang gezogenen gellenden Schrei aus. Sie schrie und schrie, bis sie glaubte, der Kopf würde ihr platzen, und vielleicht hätte sie nie mehr aufgehört zu schreien, wenn nicht die alte Standuhr im Flur geschlagen hätte. Der laute Gong brachte sie wieder zur Besinnung. Sie erstickte ein lautes Aufstöhnen, indem sie sich beide Hände über den Mund legte, und rannte zum Telefon.

Am selben Tag – New York City

Mercedes Blaine legte ihre Juwelierlupe ab und straffte die Schultern, bevor sie sich wieder den beiden Männern vor ihrem Schreibtisch zuwandte.

»Der Schmuck gefällt mir«, sagte sie ohne Umschweife. »Betrachten Sie das Geschäft als abgeschlossen. Wann kann ich mit der ersten Lieferung rechnen?«

Die beiden Südafrikaner hätten vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Mit Blaine Imports einen Vertrag über ihre exklusive Schmuckkollektion abzuschließen, war ein Riesenerfolg für ihr Unternehmen.

»Danke, Miss Blaine. Das freut uns wirklich sehr. Wir schicken gleich heute noch eine E-Mail an unsere Versandabteilung. Sie können noch vor Ende des Monats mit der ersten Lieferung rechnen, wenn Ihnen das recht ist.«

Mercedes Blaine nickte und schüttelte ihnen die Hand, bevor sie die Männer zur Tür brachte. »Meine Herren … es hat mich sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich werde meine Sekretärin bitten, bis heute Nachmittag den Vertrag aufzusetzen, falls Sie dann vorbeikommen möchten.«

Die beiden Männer waren so glücklich über ihren Erfolg, dass ihnen vollkommen entging, wie sie sanft, aber entschieden aus dem Büro hinauskomplimentiert wurden. Mercedes war in Gedanken bereits bei ihrem nächsten Termin, als ihr Blick auf ihre Sekretärin Julia fiel, hinter der wartend zwei Männer in dunkelblauen Anzügen standen. Sie überlegte, ob sie womöglich einen Termin vergessen hatte.

»Miss Blaine … die beiden Herren möchten zu Ihnen«, sagte Julia und fügte dann hinzu: »Sie sind vom FBI.«

Mercedes setzte ein freundliches Lächeln auf. Sie hoffte, dass es nicht mit einer ihrer Lieferungen aus dem Ausland irgendwelche Schwierigkeiten gab.

Die beiden Männer zückten ihre Ausweise.

»Miss Blaine, ich bin Agent Sugarman. Und das ist mein Partner Agent Carter. Könnten wir Sie kurz sprechen?«

Sie lächelte erneut. »Aber ja. Bitte kommen Sie herein.« Sie machte einen Schritt zur Seite, damit die Männer eintreten konnten, dann schloss sie die Tür und folgte ihnen.

Während sie um ihren Schreibtisch herumging, forderte sie die beiden auf, Platz zu nehmen, wartete, bis sie sich gesetzt hatten, bevor sie sich ebenfalls niederließ, und fragte dann: »Nun, was verschafft mir die Ehre?«

Als sie den Blick sah, den die beiden Männer miteinander wechselten, sträubten sich ihr die Nackenhaare. Sie spürte, dass sie die Neuigkeiten nicht im Sitzen hören wollte, stand abrupt wieder auf und beugte sich, die Handflächen auf die Schreibtischplatte gestützt, angespannt vor. »Was ist passiert?«

Die beiden waren sichtlich überrascht über ihre offensive Art.

»Miss Blaine, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass heute Morgen auf das Haus Ihres Vaters ein Überfall verübt wurde.«

»Oh, mein Gott«, stieß Mercedes hervor. »Meine Familie! Geht es ihr gut?«

Carter seufzte mitfühlend. »Nein, Ma’am. Ich muss Ihnen leider sagen, dass es ihnen nicht gut geht. Ihre Schwester Felicity wurde erschossen, sie starb noch am Tatort. Ihr Vater befindet sich in kritischem Zustand im Krankenhaus, und Ihr Neffe Evan wurde entführt; bis zur Stunde ist allerdings noch keine Lösegeldforderung eingegangen.«

Mercedes stand wie betäubt hinter ihrem Schreibtisch und sah, wie sich der Mund des Mannes noch weiterbewegte, hörte jedoch nichts mehr. Sie versuchte zu sprechen, aber sie bekam kein Wort heraus. Felicity tot? Evan entführt? Das war vollkommen unmöglich! Die Villa war so gut vor unbefugten Eindringlingen gesichert, dass sogar sie selbst es umständlich fand, durch die Absperrung vor der Zufahrt zu gelangen, obwohl sie den Code kannte. Ihr war gar nicht klar, dass sie das, was ihrem Vater zugestoßen war, kaum zur Kenntnis genommen hatte. Sie und Declyn waren vor Jahren im heftigen Streit auseinandergegangen, und sie konnte immer noch nicht an ihn und das, was er getan hatte, denken, ohne wütend zu werden. Sie beugte sich vor, dann begann sie zu zittern.

Carter gab Sugarman ein Zeichen. Der Mann stand auf und ging eilig zu der Hausbar in einer Ecke des Raumes, wo er einen doppelten Whiskey in ein Glas einschenkte, das er ihr in die Hand drückte.

»Hier, Miss Blaine … das können Sie jetzt sicher vertragen«, sagte Sugarman.

Mercedes umklammerte das Glas mit beiden Händen und schüttete die bernsteinfarbene Flüssigkeit hinunter. In diesem Moment war sie dankbar für das brennende Gefühl in der Kehle, das sie als eine gute Ausrede für die Tränen nahm, die ihr in die Augen schossen.

Sie schaute Carter wieder an und fragte mit zitternder Stimme: »Und Sie … sind wirklich sicher, dass hier kein Irrtum vorliegt?«

Er nickte. »Ganz sicher, Miss Blaine. Ein Irrtum ist ausgeschlossen.«

»Großer Gott«, flüsterte sie und schlug sich die Hände vors Gesicht. »Wie sind sie durch die Absperrung gekommen?«

»Das ist noch unklar«, erwiderte er. »Aber sie haben eine Nachricht hinterlassen.«

Sie schaute auf. »Eine Lösegeldforderung?«

»Nein. Eher wohl eine Warnung … oder vielleicht sollte ich besser sagen, einen Grund für die Entführung.«

»Was steht drin?«

Bevor Carter antwortete, warf er einen Blick in sein Notizbuch, um nicht falsch zu zitieren. »Auge um Auge, Sohn um Sohn.« Er sah auf. »Haben Sie eine Ahnung, was damit gemeint sein könnte?«

Sohn um Sohn? Aber Evan war nicht Declyns Sohn, und das wusste auch jeder. Ihr war hundeelend zu Mute. Sie hatte keine Erklärung dafür, was diese Nachricht bedeutete, und sie konnte sich nur einen einzigen Menschen vorstellen, der es vielleicht wusste. Das Problem war nur, dass sie keine Ahnung hatte, wo sie ihn finden konnte.

»Nein«, murmelte sie. »Wer leitet die Ermittlungen?«

»Agent Arnold Ruger. Er erwartet Ihren Anruf.«

»Bitte richten Sie ihm aus, dass ich spätestens heute Abend da sein werde.«

»Aber …«

»Es geht …«, Mercedes holte tief Atem, »… es geht um meine Familie. Ich muss sofort hinfahren.«

»Da wir bis jetzt noch nicht wissen, was das Motiv ist, besteht die Möglichkeit, dass Sie ebenfalls gefährdet sein könnten. Wir würden Ihnen deshalb dringend empfehlen …«

»Schon gut, ich komme zurecht«, fiel sie ihm ins Wort, dann brach ihre Stimme, und Tränen strömten über ihr Gesicht. »Finden Sie einfach nur meinen Neffen. Bitte. Finden Sie ihn und bringen Sie ihn nach Hause.«

»Ja, Ma’am, und noch einmal unser aufrichtiges Beileid. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Und sagen Sie uns bitte Bescheid, wann Ihre Maschine geht, wir würden Sie nämlich gern begleiten.«

»Nein. Ich möchte lieber allein fliegen, aber trotzdem vielen Dank.«

Wenig später waren sie weg. Mercedes durfte nicht daran denken, dass Felicity tot war. Im Augenblick musste sie sich auf die Lebenden konzentrieren. Trauern würde sie später, wenn sie wusste, dass Evan in Sicherheit war und ihr Vater überleben würde.

Es klopfte an der Tür, und gleich darauf steckte ihre Sekretärin den Kopf ins Zimmer.

»Miss Blaine … ist alles in Ordnung mit Ihnen?«

Mercedes versuchte erst gar nicht, ihre Tränen zu verbergen. »Nein, nichts ist in Ordnung. Sagen Sie alle meine Termine bis auf weiteres ab. Ich fliege nach Kalifornien. Ach, und verbinden Sie mich bitte mit Senator Chaffee.«

»Ja, Ma’am.« Julia zögerte, dann konnte sie sich nicht zurückhalten zu fragen: »Gibt es mit der Firma irgendwelche Probleme?«

Mercedes seufzte. »Nein, Julia … mit der Firma ist alles in Ordnung. Es ist etwas Persönliches.«

»Kann ich irgendetwas für Sie tun?«

»Ja. Chartern Sie eine Privatmaschine. Ich muss so schnell wie möglich nach Los Angeles, aber geben Sie mir vorher erst noch Senator Chaffee.«

»Selbstverständlich.«

»Ach, und Julia …«

»Ja, Ma’am?«

»Bitte schließen Sie die Tür, wenn Sie hinausgehen.«

Mittwochmorgen: Arlington, Virginia

Sonnenlicht fiel durch einen schmalen Spalt zwischen den Vorhängen und warf einen hellen Streifen auf die nackte Brust des Mannes, der auf dem breiten Sofa schlief. Eines seiner Beine hing über der Armlehne, während das andere im Laufe der Nacht heruntergerutscht war und jetzt halb auf dem Teppich ruhte. Der Mann schlief unruhig, seine Muskeln zuckten immer wieder, als ob er im Traum mit den Dämonen seines Lebens kämpfte.

Sein Haar war lang und schwarz und genauso struppig wie der Bart, der die untere Hälfte seines Gesichts bedeckte. Und sogar im Schlaf umklammerte er noch die Halbautomatik, die neben ihm lag – ein untrüglicher Hinweis auf seinen aufgewühlten Gemütszustand.

Draußen zerschnitt das Heulen einer Sirene, die in der Ferne erklang, die frühmorgendliche Stille. Der Mann auf der Couch zog irritiert die Augenbrauen zusammen, als das Geräusch in seinen Traum eindrang, sich mit seinen Erinnerungen mischte und der Hölle, die es heraufbeschwor, Klang verlieh.

Ein schneeweißer Ara flog durch Jonah Slades Blickfeld, während er auf der Veranda der Hazienda stand. Die Hitze war mörderisch, aber nach sechs Monaten im kolumbianischen Dschungel war er weitgehend immun dagegen.

»Juanito!«

Jonah, der sich inzwischen längst an seine falsche Identität gewöhnt hatte, drehte sich um.

»Sí, Padrone?«

Miguel Calderone rannte aus dem Haus auf die Veranda; er wirkte nicht ganz so aufgeblasen wie normalerweise, weil er es eilig hatte. »Eindringlinge! Da oben!«, schrie er, wobei er mit den Armen herumfuchtelte und in den Himmel zeigte.

Jonah fuhr herum und versuchte, sich seine grenzenlose Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Denn sonst würde Calderone gleich wissen, um wen es sich bei den Eindringlingen handelte. Also hatte sein Kontaktmann in Bogotá seine letzte Botschaft doch bekommen und weitergegeben. Jetzt würde es nicht mehr lange dauern, bis er seine wahre Identität wieder annehmen konnte, aber im Moment musste er noch mit den Wölfen heulen. Er packte sein Sturmgewehr fester und ging mit den anderen Bandenmitgliedern in Deckung.

Calderone, der mit seinen kurzen stämmigen Beinen an eine Bulldogge erinnerte, rannte hin und her und brüllte auf Spanisch und Englisch Befehle. Seine beiden Söhne Alejandro und Juan Carlos waren bereits mit den besten Präzisionsschützen und einem halben Dutzend Raketenwerfern auf dem Dach. Sie säumten den Rand des Daches wie zum Abfeuern bereite Leuchtkugeln, die am amerikanischen Unabhängigkeitstag abgeschossen wurden.

Jonah schlüpfte hinter eine kunstvoll verzierte schmiedeeiserne Abschirmung und platzierte sich so, dass er sowohl den Himmel als auch den Teil des Geländes, auf dem sich Calderones Männer verschanzt hatten, gut überblicken konnte. Er ging in die Hocke und verfluchte den Schwarm schwarzer Mücken, der über seinem Kopf tanzte. In Erwartung des Kommenden verspürte er ein unangenehmes Kribbeln im Nacken, während sich sein Magen schmerzhaft zusammenkrampfte. Dabei hatte es einmal eine Zeit gegeben, in der er das, was sich gleich ereignen würde, genossen hatte. Aber das war vorbei. Er arbeitete schon verdammt lange als verdeckter Ermittler. Wahrscheinlich zu lange. Oder vielleicht wurde er für dieses Leben einfach langsam zu alt. Als Junge hatte er begeistert Räuber und Gendarm gespielt, und so war er dann zu seinem Beruf gekommen. Aber inzwischen war er längst kein Junge mehr, und ihm wurde immer klarer, dass seine beste Zeit in diesem Beruf vorbei war. Und dass es Zeit wurde aufzuhören, Zeit, diese Männer hier vor Gericht zu bringen und seine selbst gewählte Isolation zu beenden.

Das Geräusch eines herannahenden Flugzeugs beendete seine Überlegungen. Er spannte sich an.

Als direkt über seinem Kopf ein Telefon klingelte, schrak Jonah aus dem Schlaf hoch. Er sprang mit dem Sturmgewehr im Anschlag auf und brüllte etwas auf Spanisch. Schnell schaute er sich in dem Raum um, in dem irrigen Glauben, immer noch in das Feuergefecht in Kolumbien verwickelt zu sein, immer noch Agent Danny Cordells Gehirn auf seiner Hose wähnend. Fast körperlich spürte er den Rückschlag seines Gewehrs, als er Alejandro Calderone in Notwehr erschoss – ohne zu wissen, dass Miguel Calderone, der bereits festgenommen worden war, alles mit angesehen hatte.

Schließlich wurde Jonah klar, dass er nicht in Kolumbien, sondern in seinem Apartment war. Er drehte sich um und schaute auf das Telefon, das immer noch klingelte. Da er keine Lust hatte, mit irgendjemandem zu reden, wartete er, bis sich der Anrufbeantworter einschaltete, und verließ dann das Zimmer.

Er hatte die Küche seit seiner Rückkehr nicht mehr als zwei Mal betreten, und das Einzige, wofür er sich interessiert hatte, war die Kaffeemaschine auf dem Tresen gewesen. Auch jetzt ging er schnurstracks darauf zu, blieb dann aber ruckartig stehen, weil sich etwas Winziges, Hartes schmerzhaft in seine nackte Fußsohle gebohrt hatte. Mit gerunzelter Stirn bückte er sich, untersuchte seinen Fuß und zog schließlich etwas aus der Unterseite seines großen Zehs.

»Was zum Teufel …?«

Es war ein steinhartes Reiskorn. Da er erst vor knapp vierundzwanzig Stunden nach Hause gekommen war, musste es also schon seit mindestens sechs Monaten hier liegen. Auf den Tischen und Stühlen war eine Staubschicht, und auf dem Fußboden an der Wohnungstür stapelten sich die Werbeprospekte, die im Laufe des letzten halben Jahres durch den Postschlitz geworfen worden waren. Für seine regelmäßig wiederkehrenden Kosten hatte er schon vor langer Zeit Daueraufträge eingerichtet, sodass keine Rechnungen liegen geblieben waren. Nur geputzt worden war während seiner Abwesenheit nicht, weil er nicht wollte, dass Fremde in seine Wohnung kamen, solange er nicht da war, auch wenn es bei seiner Rückkehr noch so staubig sein würde. Jetzt, da er wieder zurück war, konnte er jederzeit einen Reinigungsdienst rufen, aber im Moment war der Kaffee für ihn das Wichtigste.

Er warf das Reiskorn ins Spülbecken, dann füllte er Wasser in die Kaffeemaschine und öffnete den Kühlschrank. Als er sah, dass die Kaffeedose leer war, stöhnte er laut auf.

»Verdammter Mist«, brummte er, während er die Kühlschranktür zuknallte und dann in die kleine Speisekammer ging, wo er in seinem mageren Vorratsbestand herumkramte. Er entspannte sich erst, als er ein kleines Glas Pulverkaffee entdeckte, dessen Inhalt gerade noch für eine Tasse ausreichte. Da er nicht warten wollte, bis das Wasser kochte, schüttete er das Kaffeepulver in den größten Kaffeebecher, den er auftreiben konnte, ließ heißes Wasser darüber laufen und trank dann gierig den ersten Schluck. Der schmeckte scheußlich und war nicht einmal richtig heiß. Aber zumindest enthielt das Gebräu ausreichend Koffein und erinnerte entfernt an Kaffee.

Mit einem leisen zufriedenen Aufstöhnen rollte er seinen Kopf hin und her, um seine angespannte Schultermuskulatur zu lockern; dann ging er, unterwegs ab und zu einen Schluck trinkend, ins Bad.

Als er aus der Dusche stieg und sich abtrocknete, erhaschte er einen kurzen Blick auf sich selbst im Spiegel. Ohne dass es ihm bewusst war, fielen seine Arme herab, während er sein Gesicht eingehend musterte. Nicht dass ihn der struppige Bart oder die langen Haare schockiert hätten, so etwas war bei einer verdeckten Ermittlung normal. Aber sein leerer Blick war keine Verkleidung.

Er war ausgebrannt.

Diesen Blick hatte er schon früher gesehen, wenn auch nicht bei sich selbst. Nachdenklich wandte er sich ab, schnappte sich den Kaffeebecher und schüttete ein wenig gereizt den letzten Schluck der lauwarmen Brühe hinunter. Nachdem er den Becher wieder abgestellt hatte, nahm er eine Schere aus dem Spiegelschrank und begann seinen Bart zu stutzen. Wenig später verließ er frisch rasiert, die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und mit knurrendem Magen das Bad. Natürlich hatte er gestern nach seiner Rückkehr nicht mehr daran gedacht, einkaufen zu gehen, sondern war geradewegs nach Hause gefahren, hatte die Tür hinter sich abgeschlossen und war, noch bevor er ins Bad gekommen war, erschöpft auf der Couch eingeschlafen. Obwohl er all das, wenn er nicht so müde gewesen wäre, ganz genauso gemacht hätte, da er dazu neigte, sich zu verkriechen. Aber das war er nicht bereit zuzugeben – nicht einmal vor sich selbst.

Doch wenn er weiterhin funktionieren wollte, musste er jetzt auf der Stelle zu Denny’s frühstücken gehen und sich anschließend im Supermarkt die nötigsten Dinge besorgen. Blitzschnell zog er sich an und schnappte sich seine Autoschlüssel von einem kleinen Tisch in der Diele. Erst in diesem Moment fiel ihm ein, dass vorhin jemand angerufen hatte. Als er das blinkende Licht des Anrufbeantworters sah, erwog er, es einfach zu übersehen, doch dann hinderte ihn sein Pflichtbewusstsein daran. Vielleicht hatte ja auch Carl angerufen. Wie froh war er gestern doch gewesen, den alten Freund mit dem üblichen Grinsen aus dem Hubschrauber springen zu sehen, um zu helfen, Calderone die Handschellen anzulegen. Es war ihr erstes Wiedersehen seit sechs Monaten gewesen. Jonah drückte auf den Wiedergabeknopf des Anrufbeantworters und zog die Stirn in Falten, als er eine unbekannte weibliche Stimme sagen hörte:

»Was du genommen hast, soll auch dir genommen werden.«

Das war alles. Jonah fühlte sich einen Moment lang beunruhigt, doch dann verließ er, die kryptische Botschaft einfach ignorierend, mit dem Autoschlüssel in der Hand seine Wohnung. Es reichte eigentlich schon, dass man Telefonmarketing über sich ergehen lassen musste, doch jetzt schienen auch noch irgendwelche obskuren Sekten diesem Beispiel zu folgen. Wenn die Fernsehprediger dazu übergingen, ihre Schäfchen übers Telefon anzuwerben, bräche irgendwann womöglich die gesamte Telekommunikation zusammen.

Drei Stunden später stellte er sein Auto wieder auf dem Parkplatz vor seinem Haus ab und stieg, beladen mit einer Tüte voller Lebensmittel in jedem Arm, aus. Statt des Pferdeschwanzes trug er seine schwarzen Haare jetzt zentimeterkurz. Die neue Frisur symbolisierte, dass er die Geschehnisse der vergangenen sechs Monate hinter sich gelassen hatte. Deshalb fühlte er sich gleich ein paar Pfunde leichter, als er auf das Apartmenthaus zu schlenderte, in dem er wohnte.

Erst kurz vor der Eingangstür sah er die Frau, die ihm den Weg verstellte. In der Erwartung, dass sie einen Schritt beiseitetreten und ihn durchlassen würde, blieb er stehen, aber sie nannte ihn beim Namen und kam auf ihn zu.

Mercedes Blaine hatte Angst – so große Angst wie noch nie in ihrem Leben. Bei ihrer letzten Begegnung mit Jonah Slade war sie dreizehn gewesen. Sie war im Haus ihres Vaters hinter ihm hergerannt und hatte ihn gebeten, nicht fortzugehen. Damals hatte sie eine wilde rote Mähne gehabt und eine Zahnspange getragen. Sie war schüchtern, langbeinig, dünn und unsterblich in ihn verliebt gewesen, obwohl er sie kaum beachtet und nur Augen für ihre ältere Schwester Felicity gehabt hatte.

Was natürlich kein Wunder gewesen war. Felicity mit ihren dreiundzwanzig Jahren war atemberaubend schön gewesen – eine gertenschlanke Blondine mit perfekter Frisur und perfekten Zähnen, Attribute, von denen die dreizehnjährige Macie, wie Mercedes seit Kindertagen genannt wurde, nur hatte träumen können.

Irgendetwas an diesem Tag war schiefgegangen, das hatte sie damals ganz deutlich gespürt. Irgendetwas, das Jonah fortgetrieben hatte. Erst zwei Monate später war ihr das ganze Ausmaß des Verrats, den ihr Vater und ihre Schwester an ihm begangen hatten, klargeworden, aber da war es bereits zu spät gewesen. Zu spät, um Jonah zu sagen, dass Felicity das Kind – sein Kind – in Wahrheit gar nicht abgetrieben hatte. Declyn Blaine hatte Jonah Slade als Schwiegersohn nicht haben wollen, und er hatte seinen Willen bekommen. Felicity war nicht nur schön, sondern auch schwach gewesen, und Declyns Drohung, sie ohne einen Cent auf die Straße zu setzen, hatte ihre Wirkung auf sie nicht verfehlt.

Jetzt befürchtete Mercedes, dass sie alle von dieser Lüge eingeholt worden waren, und sie sah es in dieser verzweifelten Situation als ihre Aufgabe an, zu retten, was noch zu retten war.

»Jonah.«

Er stutzte. Irgendetwas an dieser Frau kam ihm bekannt vor, aber er wusste nicht, was. Obwohl er sich sicher war, dass er sich an sie erinnern würde, wenn er schon einmal etwas mit ihr zu tun gehabt hätte. Sie sah atemberaubend aus – groß und schlank, und ihr entschlossener federnder Gang deutete darauf hin, dass sie daran gewöhnt war, die Dinge auf ihre Art zu tun. Die tanzenden Sonnenstrahlen brachten ihre langen roten Locken zum Leuchten, und sogar auf die Entfernung hin sah er, dass ihre Augen strahlend grün waren.

»Tut mir leid«, sagte er. »Aber ich glaube nicht, dass wir uns kennen.«

Mercedes seufzte. »Zugegeben, ich bin inzwischen fünfzehn Jahre älter und habe keine Drahtspange mehr im Mund, aber habe ich mich, davon abgesehen, wirklich so sehr verändert?«

Jonahs Herz setzte aus. Fünfzehn Jahre? Wo war er da …? Oh, Himmel.

»Macie?«

Als sie ihren alten Spitznamen hörte, musste sie lächeln. Sie nickte. »Dann erinnerst du dich also doch.«

»Was machst du hier?«, fragte er.

»Ich muss unbedingt mit dir reden«, erwiderte sie.

Jonah wurde sofort wachsam. Vor fünfzehn Jahren war sie ein Mädchen gewesen, doch mittlerweile war sie eine Frau, und das bedeutete, dass ihr nicht mehr zu trauen war, genau wie Felicity damals nicht.

»Ich glaube nicht, dass wir uns etwas zu sagen haben«, gab er schroff zurück und ging an ihr vorbei ins Haus.

Macie runzelte die Stirn. Sie hatte gewusst, dass es nicht leicht werden würde, aber es stand zu viel auf dem Spiel, um so schnell aufzugeben. Eilig ging sie hinter ihm her und betrat im letzten Moment den Aufzug.

Jonah seufzte. Er fand sein Verhalten ihr gegenüber nicht ganz fair, da er wusste, dass es nicht richtig war, Macie für das büßen zu lassen, was ihre Schwester ihm angetan hatte. »Hör zu, Kleine …«

»Sag nicht Kleine zu mir. Ich bin kein Kind mehr.«

Jonah musterte sie provozierend von Kopf bis Fuß, dann sagte er mit beißendem Unterton: »Wie man sieht.«

Macie zuckte zusammen. Mit so viel Bitterkeit hatte sie nicht gerechnet, obwohl sie es hätte tun sollen. »Bitte, Jonah, du musst mir zuhören.«

»Ich muss gar nichts.«

Der Aufzug hielt, und die Türen öffneten sich. Jonah stieg aus, rückte die Einkaufstüten in seinen Armen zurecht und ging auf sein Apartment zu. Macie blieb ihm dicht auf den Fersen. Als er die Tüten abstellte, um seinen Schlüssel herauszuholen, packte sie ihn am Arm.

»Doch, du musst, verdammt! Felicity ist tot, ermordet. Declyn liegt schwer verletzt auf der Intensivstation, und Evan wurde entführt.«

Jonah hatte das Gefühl, als zöge ihm jemand den Boden unter den Füßen weg. Er hörte Macies Worte, aber sein Gehirn konnte sie nicht verarbeiten. Felicity … tot? Ermordet? Das war undenkbar, absolut unvorstellbar.

Es dauerte eine Weile, bis er schließlich herausbrachte: »Das … das tut mir leid. Aber es geht mich nichts an.«

Macie holte tief Atem. Es fiel ihr unendlich schwer, das zu sagen, was gesagt werden musste.

»Doch, das tut es«, sagte sie. »Es geht dich etwas an, wegen Evan.«

»Evan?« fragte Jonah erstaunt. »Wer zum Teufel ist das?«

»Evan ist dein Sohn.«

2. KAPITEL

Von jähem Schmerz erfüllt, packte Jonah Macie an den Schultern und presste sie gegen die Wand.

»Ich habe keinen Sohn, das müsstest du eigentlich wissen«, sagte er scharf. »Dafür hat Felicity vor fünfzehn Jahren gesorgt.«

»Du irrst«, widersprach sie. »Sie haben dich getäuscht, Jonah. Declyn hat Felicity gedroht, sie aus dem Haus zu werfen und zu enterben, falls sie dich heiratet.« Sie hielt inne und beobachtete mit angehaltenem Atem, wie sich auf seinem Gesicht fassungsloses Entsetzen spiegelte.

»Sie hat was?«

»Sie hat das Kind nicht abgetrieben. Ich schwöre bei Gott, dass dies die Wahrheit ist! Gegen das Kind hatte Declyn nichts einzuwenden, immerhin fließt ja auch sein Blut durch dessen Adern, aber dich wollte er unter gar keinen Umständen in die Familie aufnehmen. Deshalb hat er Felicity erpresst, und sie hat sich seiner Forderung gebeugt.«

Jonah hatte plötzlich scheußliche Magenschmerzen. Ein Sohn. Großer Gott, er hatte einen Sohn. Und er hatte die ersten fünfzehn Jahre seines Lebens verpasst … all seine Anfänge.

Oh Gott, die Anfänge.

Das erste Lächeln.

Das erste Wort.

Der erste Schritt.

Jeden verdammten Anfang, den ein Kind machte, und er hatte sie alle verpasst.

»So ein Schuft«, sagte Jonah tonlos, dann wandte er sich von ihr ab.

Er rammte den Schlüssel ins Schloss, schnappte sich die Einkaufstüten, sperrte auf und wollte dann schnell hineinschlüpfen und Macie die Tür vor der Nase zuschlagen. Doch sie war auf der Hut und drängte sich an ihm vorbei in die Wohnung.

»Evans Entführer haben neben Felicitys Leiche einen Zettel zurückgelassen, auf dem die seltsamen Worte Auge um Auge, Sohn um Sohn standen. Ich habe keine Ahnung, was sie bedeuten.«

Jonah sträubten sich die Nackenhaare, als ihm die merkwürdige Nachricht auf seinem Anrufbeantworter einfiel. Er drehte sich langsam um und starrte auf das rote Lämpchen. Seine Hände zitterten, als er auf den Wiedergabeknopf drückte, um sich die Worte noch einmal anzuhören.

»Oh, mein Gott«, entfuhr es Macie entsetzt.

Jonahs Gesicht war ausdruckslos. »Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr«, murmelte er. »Wie kann jemand anders wissen, dass ich einen Sohn habe, wenn ich es bis eben selbst nicht einmal wusste?«

»Evan weiß, dass du sein Vater bist. Er hat dich vor zwei Jahren bei seiner Anmeldung in Exeter sogar als seinen Vater angegeben. Als Declyn davon erfuhr, war er außer sich vor Wut, aber Evan ließ sich davon nicht beeindrucken. Er hatte mit seinem Großvater sowieso ständig Meinungsverschiedenheiten.« Über Macies Gesicht huschte ein Lächeln. »Ich glaube nicht, dass Declyn sich je vorgestellt hat, dass die Gene bei Evan eine so starke Rolle spielen könnten.«

»Was meinst du damit?«

Macie legte Jonah eine Hand auf den Arm und fuhr fort: »Evan hat große Ähnlichkeit mit dir, Jonah. Er hat von dir nicht nur die Haar- und Augenfarbe, sondern unter anderem auch die Hartnäckigkeit geerbt. Außerdem findet er Declyns snobistisches Getue grässlich und gibt ihm Kontra, wo immer sich eine Gelegenheit ergibt.«

Jonah versuchte, sich einen Jungen auf der Schwelle zum Erwachsenwerden vorzustellen, der sich weigerte, einen Vater aufzugeben, der ihn aufgegeben hatte – zumindest in seinen Augen. Das war ein ungeheuer schmerzlicher Gedanke. Abrupt wandte er sich ab, nahm die Minikassette aus dem Anrufbeantworter und steckte sie in seine Hosentasche, während er in sein Schlafzimmer ging.

»Was hast du vor?«, fragte Macie, die ihm folgte.

»Meinen Sohn suchen.«

Macie war so erleichtert, dass ihr für einen Augenblick fast schwindlig wurde. Sie hatte schon befürchtet, dass Jonah Slade sie abweisen könnte, obwohl sie ihn so dringend brauchte. Sie folgte ihm ins Schlafzimmer.

»Danke, Jonah. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für mich bedeutet.«

»Ich tue es nicht für dich.«

Macie zuckte zusammen. Obwohl es sie schmerzlich berührte, konnte sie sein Misstrauen verstehen, aber sie war trotzdem nicht bereit, sich für den Verrat, den ihre Familie an ihm begangen hatte, in Haftung nehmen zu lassen.

»Ich war damals erst dreizehn. Du kannst mich nicht für etwas verantwortlich machen, was die anderen getan haben.«

Jonah, der gerade eine Hand voll Socken in einen Koffer warf, sah in Gedanken ein mageres dreizehnjähriges Mädchen mit einer Zahnspange vor sich, das jede Gelegenheit genutzt hatte, um in seiner Nähe zu sein. Natürlich wusste er, dass sie Recht hatte, aber es war nicht ganz einfach, sich an das Kind von damals zu erinnern, wenn er die Frau von heute vor sich sah.

»Wenn ich nicht gewesen wäre, hätte Evan nie erfahren, wer sein Vater ist«, sagte sie.

Jonah musterte sie argwöhnisch.

Macie seufzte. Es schien ein fast aussichtsloses Unterfangen, sein Vertrauen zu erringen.

»Du? Warum?«, fragte Jonah.

»Weil er gefragt hat. Mit sechs wollte er von mir wissen, wer sein Daddy ist. Ich erzählte ihm, dass sein Vater irgendwo draußen in der Welt für eine gerechte Sache kämpft. Damit gab er sich eine Weile zufrieden, aber als er zwölf war, fragte er, warum sein Daddy ihn nie besuchen kommt. Da habe ich ihm die Wahrheit erzählt. Das Verhalten seiner Mutter hat ihn nicht sonderlich überrascht, aber auf Declyn war er sehr wütend. Felicity hat mir nie verziehen, dass ich das getan habe, und Declyn hat mir verboten, je wieder einen Fuß in sein Haus zu setzen.«

Macie machte eine kurze Pause, und als sie fortfuhr, hörte Jonah ein leises Zittern in ihrer Stimme mitschwingen. »Ich war seit jenem Tag nicht mehr dort – bis gestern natürlich –, auch wenn ich mit Evan telefonisch und durch E-Mail ständig in Verbindung geblieben bin.«

Jonah starrte sie immer noch misstrauisch an, obwohl er ihr das, was sie getan hatte, hoch anrechnete. Sie hatte sich Declyn Blaine ohne Rücksicht auf die Folgen widersetzt. Jetzt schlug sie sich sichtlich aus der Fassung gebracht die Hände vors Gesicht.

»Ich musste Felicitys Leiche identifizieren und im Krankenhaus meine Zustimmung geben, dass mein Vater lebensverlängernde Maßnahmen erhält«, stieß sie tonlos hervor. »Obwohl ein Teil von mir gute Lust gehabt hätte, den Dreckskerl einfach sterben zu lassen«, fügte sie bitter hinzu.

Jonah zuckte zusammen. Offenbar war sie nervlich völlig am Ende, sonst würde sie so etwas nicht sagen. »Es tut mir wirklich leid, Macie … ich weiß, wie viel Felicity dir bedeutet hat.« Er holte tief Luft und versuchte, so sachlich wie möglich zu klingen, als er sie fragte: »Und warum hast du Evan von mir erzählt, aber mir umgekehrt nie von ihm?«

»Ich hatte es vor, aber ich wusste nicht, wo du warst. Ich habe mehrere Anläufe unternommen, dich zu finden, doch du warst wie vom Erdboden verschluckt. Alles, was ich wusste, war, dass du für die Regierung arbeitest, aber mit dieser Information konnte ich nicht viel anfangen. Gestern musste ich meine gesamte Überredungskunst aufbringen, um einem Senator zu entlocken, wo du dich aufhältst. Daraufhin bin ich sofort mit einer Chartermaschine hierher geflogen und habe mehr als zwei Stunden vor deiner Tür auf dich gewartet, obwohl ich nicht einmal weiß, ob Evan noch lebt. Er ist so ein großartiger Junge, Jonah. Du kannst stolz auf ihn sein. Er hat nicht die geringste Ähnlichkeit mit Declyn.« Sie machte eine kurze Pause und fuhr dann mit zitternder Stimme fort: »Evan ist alles, was ich noch habe, und ich will ihn nicht auch noch verlieren.«

Sie klang so verzweifelt, dass ihm nichts Anderes übrigblieb, als sie in den Arm zu nehmen und zu trösten. Dabei versuchte er sich einzureden, dass er sie früher schließlich oft freundschaftlich umarmt hatte und dass es in einer Krisensituation ganz normal war, wenn ein Mensch den anderen tröstete. Aber fünfzehn Jahre waren eine lange Zeit, und Macie Blaine war nicht mehr das magere Mädchen, sondern eine atemberaubend schöne Frau. Schließlich ließ er sie wieder los und wich einen kleinen Schritt zurück, weil er ihr bei dem, was er gleich sagen wollte, ins Gesicht sehen musste.

»Ich komme mit … ich muss meinen Sohn suchen, und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um ihn zu finden. Aber sei gewarnt: Ich werde nicht zulassen, dass ich noch mehr Zeit mit ihm verliere. Ab jetzt werde ich in seinem Leben präsent sein, egal, ob das den Blaines passt oder nicht.«

Macie, der jetzt die Tränen über die Wangen strömten, nickte. »Das ist nur allzu verständlich, und ich wüsste nicht, wer dir da widersprechen sollte. Bis auf mich ist ja niemand mehr da, der es tun könnte … außer Declyn natürlich, aber er ist im Augenblick nicht dazu in der Lage. Vielen, vielen Dank, Jonah. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin.«