4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Das Reich des Winters ist von Krieg zerrüttet, trotzdem eröffnet der Winterkönig die alljährliche Ballsaison. Während des Fests kommt es zu einem Anschlag, den die königliche Familie nur knapp überlebt. Nach diesem traumatischen Ereignis wird Eisprinzessin Mariya von Albträumen geplagt, die sie als Warnung für die Zukunft deutet. Sie sieht sich in ihren Befürchtungen bestätigt, als sie von ihrem Kindheitsfreund Koray erfährt, wie schlecht es um das Volk steht. Um zu helfen, schließt sie sich den rebellischen Nihilisten an. Sie ahnt nicht, dass ihr Handeln eine fatale Kettenreaktion auslöst, die nicht nur das Ende für ihre Familie, sondern auch für das ganze Reich bedeuten könnte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Frieden, Land, Brot!

Eisiges Gold

Hinweise zu sensiblen Inhalten:

Die Trilogie „Die Erben des Winters“ sollte nicht von Personen unter 14 Jahren gelesen werden. In einigen der Kapitel sind Szenen mit folgenden Inhalten zu finden:

- Krieg

- körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt

- Süchte (z.B. Drogen)

- Krankheit

- Erwähnungen, die an den Zweiten Weltkrieg erinnern könnten

- Massenpanik

- Mobbing

- Blut

- Tod

Personen, die solche Inhalte beunruhigend finden könnten, lesen „Die Erben des Winters“ auf eigene Verantwortung.

Copyright © 2022 Maya Shepherd

Marion Schäfer, c/o SP-Day.de Impressum-Service, Dr. Lutz Kreutzer, Putzbrunner Straße 9c, 81737 München

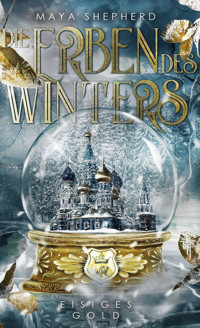

Coverdesign: Jaqueline Kropmanns

Illustration »Schneekugel«: Laura Battisti – The Artsy Fox

Korrektorat: Jennifer Papendick

Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder teilweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.

www.mayashepherd.de

Instagram: maya.shepherd

Für alle,

die ihren Träumen folgen,

jedes Hindernis überwinden,

sich nicht beirren lassen

und niemals den Glauben verlieren

Personenregister

Die Saison ist eröffnet

Traum und Trug

Die Kinderinsel

Väterchen des Volkes

Frieden, Land, Brot!

Die Krankheit der Könige

Taras, der Folterkönig

Die Nihilisten

Das Nicolajfest

Eine Tragödie

Der Mann in Grau

Ein Regen aus Worten

Nieder mit dem Winterkönig

Genug ist genug

Opiumnebel

Feuervogel

Alles für die Krone

Der Blutsonntag

Eduard, der Mörder

Zwei Jahre

Blut im Schnee

Um jeden Preis

Ein Prinz des Sommers

Lichterloh

Köpfe werden rollen

Nachwort

Danksagung

Mehr von Maya Shepherd?

Personenregister

Familie Wintera

Nicolaj

Winterkönig,

Sohn von Nazar Wintera und Theodora von März,

Ehemann von Katyn,

Vater von Odessa, Tanaya, Mariya, Anastasia und Alexander

Katyn

Tochter von Albert von April und Eulalia,

Ehefrau von Nicolaj,

Mutter von Odessa, Tanaya, Mariya, Anastasia und Alexander

Odessa

Eisprinzessin,

Erste Tochter von Nicolaj und Katyn,

Schwester von Tanaya, Mariya, Anastasia und Alexander

Tanaya

Eisprinzessin,

Zweite Tochter von Nicolaj und Katyn,

Schwester von Odessa, Mariya, Anastasia und Alexander

Mariya

Eisprinzessin,

Dritte Tochter von Nicolaj und Katyn,

Schwester von Odessa, Tanaya, Anastasia und Alexander

Anastasia

Eisprinzessin,

Vierte Tochter von Nicolaj und Katyn,

Schwester von Odessa, Tanaya, Mariya und Alexander

Alexander, Lexi

Thronfolger von Winter,

Fünftes Kind, erster Sohn von Nicolaj und Katyn,

Bruder von Odessa, Tanaya, Mariya und Anastasia

Vorfahren der Familie Wintera

Adeline †

Erste Wintera auf dem Eisigen Thron,

Ehefrau von Taras, dem Folterkönig,

Mutter von Eduard

Taras †

Winterkönig, Der Folterkönig

Ehemann von Adeline,

Vater von Eduard

Eduard †

Winterkönig,

Sohn von Taras und Adeline,

Ehemann von Gilda,

Vater von Jakow und Sofia

Gilda †

Ehefrau von Eduard,

Mutter von Jakow und Sofia

Sofia †

Winterkönigin,

Tochter von Eduard Wintera und Gilda,

Schwester von Jakow

Jakow †

Sohn von Eduard und Gilda,

Bruder von Sofia,

Ehemann von Helene,

Vater von Arthur

Helene †

Ehefrau von Jakow,

Mutter von Arthur

Arthur †

Winterkönig, Der Heilige

Sohn von Jakow und Helene,

Ehemann von Amelia und Oksana,

Vater von Marika und Kirill

Amelia †

Erste Ehefrau von Arthur,

Mutter von Marika

Oksana †

Zweite Ehefrau von Arthur,

Mutter von Kirill

Marika †

Winterkönigin, Die Kriegerin

Tochter von Arthur Wintera und Amelia,

Halbschwester von Kirill,

Mutter von Gedeon und Nazar

Kirill †

Der Verborgene,

Sohn von Arthur und Oksana,

Halbbruder von Marika

Gedeon †

Erster Sohn von Marika,

Bruder von Nazar

Nazar †

Winterkönig,

Zweiter Sohn von Marika,

Bruder von Gedeon,

Ehemann von Theodora von März,

Vater von Nicolaj

März

Theodora

Ehefrau von Winterkönig Nazar Wintera

Mutter von Nicolaj Wintera

Juli-Inseln

Juli

Der Elfte,

Thronfolger der Juli-Insel,

Sohn von Juli, der Zehnte

Bedienstete/Höflinge des Winterpalasts

Doktor Botkin

königlicher Leibarzt,

Vater von Koray

Koray

Sohn des Leibarztes Doktor Botkin,

Offizier der Goldenen Armee

Scargard

Wunderheiler

Ella

Zofe von Odessa und Tanaya

Liliana

Zofe von Mariya und Anastasia

Polina

Ehemalige Zofe

Fatin

Leibwächter des Winterkönigs

Gorim

Erster Berater des Winterkönigs

Zwerg

Madame Igor

Chimäre

Darija

Freundin der Königin Katyn

Schwarze Dame

Nihilisten

Walerian

Der Mann in Grau,

Anführer der Nihilisten,

Älterer Bruder von Miron

Miron

Soldat,

Jüngerer Bruder von Walerian

Molotow

Rechte Hand von Walerian,

Zwillingsbruder von Butan

Butan

Zwillingsbruder von Molotow

Dima

Nihilist

Die Saison ist eröffnet

Jedes Jahr, wenn die Tage kürzer und die Nächte kälter wurden, begann im Reich des Winters die Ballsaison mit einem pompösen Fest.

Voller Vorfreude wirbelte ich durch den von unzähligen Kerzen erhellten Malachitsaal. Das Lachen meiner Schwester Anastasia klingelte in meinen Ohren wie die Glocken der Schlitten vor dem Palast. Wir hielten uns an den Händen und drehten uns übermütig auf der leeren Tanzfläche, ehe wir kichernd auseinanderstoben und den angenehmen Schwindel genossen. Noch hatten wir den Saal für uns, abgesehen von den Dienern, welche geschäftig letzte Vorkehrungen trafen, bevor die Gäste eintreffen würden.

Von der Decke baumelten leuchtende Lüster, deren Schein die über zweihundert grünen Edelsteine, mit denen die Wände verziert waren, zum Funkeln brachte. Das Licht ergoss sich aus den deckenhohen Fenstern bis zum nahen Reiga-Ufer und spiegelte sich auf der dunklen Oberfläche. Nicht mehr lange und der Fluss wäre so fest zugefroren, dass kein Schiff ihn passieren könnte. Doch heute reihten sich die Dampfer aneinander.

Jeder, der nur einen Funken goldenes Blut in sich trug, war gekommen. Eine Kutsche nach der anderen fuhr vor dem Palast vor. Niemand wollte sich die Schmach geben den Auftakt der Saison zu verpassen, auch wenn noch viele Feste folgen würden: Bälle, Galadiners, Opern, Tänze, Theateraufführungen und Symphonien in strahlenden Sälen und Palästen, deren Glanz die Dunkelheit durchbrach.

Gesellschaftliche Ereignisse starteten kurz vor Mitternacht und dauerten bis zum Morgengrauen des nächsten Tages. Die warmen Monate waren vorüber und es begann die Phase, in der gegessen, getrunken und gefeiert wurde. Die kalte Jahreszeit diente dazu, sich des Lebens zu erfreuen.

Wir hatten mehr Grund, denn je uns der Vergänglichkeit bewusst zu machen, da Winter direkt an zwei Fronten im Krieg lag. Zum einen im Süden gegen Mai und im Westen gegen April.

»Mariya«, rief Anastasia von der Fensterfront aus und winkte mich zu sich. »Die Goldene Armee marschiert ein!«

Mit schnellen Schritten war ich an ihrer Seite und gebannt beobachteten wir, wie einhundert Mann mit erhobenen Köpfen und durchgestreckten Rücken im Gleichschritt den Hof passierten. Sie boten einen imposanten Anblick in ihren Uniformen, die im Schein der Fackeln wie pures Gold schimmerten. Vor den Palasttoren hatte sich eine Menschenmenge gebildet, die den Kämpfern zujubelte. Sie waren die Helden unseres Volkes. Die besten Soldaten wurden zu Offizieren ernannt, aber nur wenige von ihnen verdienten sich einen Posten in der Goldenen Armee. Einzig der Winterkönig konnte diese Ehre erteilen.

»Da ist Koray«, meinte Anastasia und deutete auf das Regiment.

»Wo?«, entfuhr es mir sogleich und ich schob mich dichter an die kalte Glasscheibe, um ein bekanntes Gesicht unter den Männern ausmachen zu können.

Zu meiner Schande brach Anastasia in schallendes Gelächter aus und äffte mich nach, wie ich meine Nase gegen das Fenster drückte. »Wo? Wo ist er nur?«, quietschte sie albern, ehe sie mich mit dem Ellbogen anstieß. »Ich wusste genau, dass du nach ihm Ausschau hältst.«

Beleidigt verschränkte ich die Arme vor der Brust und wandte mich von ihr ab, vor allem, damit sie nicht meine geröteten Wangen sah. Koray war der Sohn unseres Leibarztes. Nachdem seine Mutter früh verstarb, bot unser Vater Doktor Botkin an, dass er seinen Sohn mit in den Palast bringen könne, wo er zusammen mit meinen Geschwistern und mir aufwuchs. Er wurde von denselben Kindermädchen und Lehrern betreut wie wir. Mit sechszehn Jahren begann er seine Ausbildung zum Soldaten, bevor er mit achtzehn zum Offizier ernannt wurde. Zu seinem zwanzigsten Geburtstag im letzten Jahr erhob unser Vater ihn in die Goldene Armee.

Obwohl Koray auch ihr Kindheitsfreund gewesen war, unterstellten Anastasia und unsere beiden älteren Schwestern, Tanaya und Odessa, mir seit jeher in ihn verliebt zu sein. Und das nur, weil ich als kleines Mädchen verkündet hatte eines Tages einen Soldaten heiraten zu wollen. Natürlich undenkbar für eine Eisprinzessin, aber umso mehr Anlass zum Spott für meine Schwestern.

Versöhnlich schlang Anastasia von hinten ihre Arme um mich und legte ihr Kinn auf meine Schulter, wofür sie sich auf die Zehenspitzen stellen musste. Mit ihren fünfzehn war sie nicht nur zwei Jahre jünger als ich, sondern auch einige Zentimeter kleiner. »Ach, komm schon, Mariya, ich meine es doch nicht böse.«

Das wusste ich. Anastasia war der Wirbelwind unserer Familie und dafür liebten wir sie alle. Selbst die angespanntesten Situationen konnte sie mit einer unangebrachten Bemerkung auflockern. Ihren Streichen entging niemand und bisher hatte sie noch jeden zum Lachen gebracht.

Mein Ärger war längst verraucht, als die Flügeltüren schwung-voll geöffnet wurden und eine Schar von Dienern in den Malachitsaal marschierte. Alle trugen Tabletts und Schalen, begleitet von den köstlichsten Düften. Stör und Forelle waren auf einer gigantischen Tafel neben Rebhuhn, Wild, Schinken und Würsten arrangiert. Dazu gab es zarten Spargel und farbenprächtiges Gemüse, welches in Glashäusern gezogen wurde. Körner, getrocknete Früchte und Nüsse begleiteten die Speisen.

Verziert wurde das Gedeck von Junischen Rosen, Flieder und Lavendel, die zu diesem Anlass extra importiert worden waren. Champagnerflaschen wurden geköpft und Kristallgläser gefüllt, um für den Empfang der Gäste bereitzustehen.

Das Essen, die Blumen, die Juwelen – das alles war eine unglaubliche Darstellung unseres Reichtums und der Macht des Winterkönigs.

Eine Stunde später harrten wir vier Mädchen, aufgereiht wie Orgelpfeifen, der Größe und des Alters nach geordnet, neben unserer Mutter Katyn aus. Wir trugen alle dieselben mitternachtsblauen Gewänder, versehen mit samtenen Schärpen und sternförmigen Saphirbroschen. Auf unseren Köpfen thronten bleischwere Tiaren, die über und über mit funkelnden Mondsteinen und Perlen besetzt waren. Es erforderte Übung, sie zu tragen und vor allem dabei auszusehen, als bemerkten wir sie gar nicht. Während meine älteste Schwester Odessa vorbildlich und aufrecht neben unserer Mutter stand, trat Anastasia zu meiner Linken ungeduldig von einem auf den anderen Fuß – zum Missfallen von Großmutter Theodora, die ihr eine Hand auf die Schulter legte. Es mochte wie eine liebevolle Geste anmuten, diente aber als Warnung.

Obwohl wir Schwestern uns äußerlich alle mit dem goldbraunen, langen Haar und den großen Augen in einem dunklen Royalblau glichen, hatte jede von uns ihre eigene Persönlichkeit. Mit einundzwanzig Jahren war Odessa die Älteste, ehrgeizig und stets darauf bedacht unserem Vater zu gefallen. Tanaya galt als die Schönste, hingegen war Anastasia unsere kleine Rebellin. Ich fühlte mich unscheinbar zwischen meinen funkelnden Schwestern, da mir die wenigste Aufmerksamkeit zufiel. Das kam mir gelegen, da ich es nicht mochte im Mittelpunkt zu stehen, sondern mich lieber in der Menge versteckte.

Unserer Mutter Katyn erging es ähnlich, denn sie verabscheute große Menschenansammlungen. Sämtliche Feste waren eine Überwindung für sie, der sie sich entzog, wann immer sie nur konnte. Lieber umgab sie sich nur mit einzelnen Personen, denen sie vertraute. Mir entging nicht das Zittern ihrer Hände, die sie vor ihrem Bauch gefaltet hatte, ebenso wenig wie unruhig ihr Blick von einem Ende des Saals zum anderen zuckte. Vermutlich würde sie den Ball früher verlassen.

Neben ihr ragte unser Vater Nicolaj, der Winterkönig, in die Höhe. Er war von großer Statur, jedoch eher schlank gebaut, was ihm aber durch seinen weitfallenden purpurnen Mantel gut zu verbergen gelang. Die Eisige Krone auf seinem Haupt tat ihr übriges. Das Gewicht dieses opulenten Monstrums musste das unserer Tiaren bei weitem übertreffen. Fingergroße Saphire ragten in die Höhe, umschlossen von funkelnden Diamanten.

Der dichte, braune Bart unseres Vaters ließ seine Mimik nur erahnen, wodurch er meist streng wirkte. Die Schatten unter seinen Augen verrieten seine Müdigkeit und seine Sorgen. Er sprach mit uns nicht darüber, aber ich konnte mir dennoch vorstellen, dass es nicht leicht war einen Krieg an zwei Fronten zu führen.

Das jüngste Kind unserer Familie und zugleich der Thronfolger von Winter war mein Bruder Alexander, den wir alle Lexi nannten. Er war der langersehnte Sohn, von dem manch einer schon angenommen hatte, dass er gar nicht mehr geboren werden würde – ein Wunder.

Stolz und mit erhobenem Kopf, stand er in eine goldene Uniform gehüllt an der Seite unseres Vaters. Seine Haut hatte die Farbe von Milch und sein Haar glänzte in dem hellen Blondton unserer Mutter. Selbst für einen Zehnjährigen war er recht klein und zierlich, aber das machte er durch sein breites Lachen wett. Im Gegensatz zu mir genoss er die Aufmerksamkeit, lechzte regelrecht danach. So viele Feste in den kalten Monaten auch gefeiert wurden, besuchten wir Kinder sie eher selten. Unsere Mutter behielt uns lieber sicher hinter den Palastmauern.

Umso mehr freute ich mich nun darauf, mit unseren Gästen zu feiern. Ehrfürchtig schauten sie zu dem Eisigen Thron empor, alle mit Edelsteinen behängt und in teure Stoffe aus Seide und Brokat gehüllt. Seit dreihundert Jahren herrschte unsere Familie bereits. Unter unseren Vorfahren war das Reich gewachsen. Die fünf Länder Oktober, November, Dezember, Januar und Februar wurden zu einem – Winter.

Es gab kein größeres oder mächtigeres Territorium und trotzdem wagten es Feinde, wie April und Mai, uns den Krieg zu erklären. Es hieß, dass sie die weitere Ausbreitung von Winter fürchteten und deshalb gedachten uns in unsere Schranken zu weisen.

Es würde ihnen nicht gelingen.

»Unsere Soldaten sind stark«, rief Winterkönig Nicolaj aus und deutete auf einen goldenen Fleck in der bunten Menge. »Zur Eröffnung der Ballsaison habe ich das Prunkstück unseres Heeres von der Front zurückgerufen – meine Goldene Armee. Jeder einzelne dieser tapferen Männer wird Euch bestätigen können, dass der alles entscheidende Sieg nicht mehr fern ist. Viele Erfolge konnten wir bereits verzeichnen.« Er stimmte einen Applaus an, in den alle einfielen. Die erwähnten Offiziere verneigten sich respektvoll.

Mein Blick schweifte über die Gruppe und ich suchte in den vielen Gesichtern nach dem einen, ohne es zu finden.

»Je schneller die Temperaturen sinken, desto früher werden wir unsere Feinde zurückdrängen«, fuhr Papa euphorisch fort. »Winter gewann jede Schlacht bei Eis und Schnee. Die Kälte, die andere erfrieren lässt, bringt das Blut unseres Volkes erst in Wallung. Wir sind im Frost geboren.«

Erneut klatschten die Anwesenden begeistert Beifall. Sie vertrauten auf die Worte des Winterkönigs, genau wie ich meinem Vater Glauben schenkte. Wenn er sagte, dass wir siegen würden, dann würde es so kommen. So war es immer gewesen.

Er hob sein Glas zum Prost an. »Nun trinkt, speist, tanzt und erfreut Euch des Lebens, im Gedenken an all jene, die nicht bei uns sein können und mutig die Grenzen unseres Reiches verteidigen. Auf unser Volk! Auf unsere Armee! Auf Winter!«

»Auf Winterkönig Nicolaj Wintera!«, riefen die Gäste zum Klirren der Kristallgläser. Das Orchester setzte ein und die Anwesenden gerieten in Bewegung. Einige eilten davon, um das Buffet zu plündern oder ihre Getränke nachfüllen zu lassen.

Der Winterkönig hingegen eröffnete traditionell den Tanz mit einer feurigen Mazurka. Dabei handelte es sich um eine Art Ringelreihen für Erwachsene. Odessa, Tanaya, Anastasia und ich schlossen uns ihm an, während unsere Mutter und Lexi auf dem Podest zurückblieben. Schon als kleine Mädchen hatten wir es geliebt, wenn Papa und die anderen Männer uns herumwirbelten, denn bei der Mazurka wechselte man im Kreis von einem zum nächsten Tanzpartner. Dabei wurde der Takt immer schneller, sodass uns danach allen etwas schwindelig war.

Das hielt mich aber nicht davon ab auch die Quadrillen mit zu tanzen. Hier konnte ich glänzen, denn ich hatte sie Monate bis zur Erschöpfung geübt. Ich genoss das Gefühl, wie die Musik durch meine Glieder fuhr und ich auf der Tanzfläche nur eine von vielen war.

Im Getümmel stieß ich beinahe mit Madame Igor zusammen. Sie war die schillerndste Persönlichkeit des ganzen Hofes. Groß und breitschultrig ragte sie über mir auf, wirkte dabei aber so grazil und geschmeidig wie eine Ballerina. Anstatt Haaren bedeckten perlmuttschimmernde Federn ihr Haupt, die sich bis zu ihrem Rücken zogen. Der Rest ihres Körpers war in ein Kleid aus weich fließender Seide gehüllt. Madame Igor war die einzige Chimäre, der ich je begegnet war, sowohl Mensch als Vogel, sowohl Mann als Frau. Ein amüsiertes Lächeln umspielte ihre rot geschminkten Lippen, als sie vor mir knickste.

Ich erwiderte ihre Geste, als die letzten Töne des Liedes verklangen. Mein Blick schweifte ab, und zu meinem Erstaunen fand ich Koray nun doch noch. Er stand am anderen Ende des Saals, nahe einer der großen Flügeltüren, als wäre er bereit aufzubrechen. Über die Tanzfläche hinweg sahen wir einander an. Nicht ein Augenblick des Zweifels überkam mich – ich wusste sofort, dass er es war, auch wenn er sein einst struppiges Haar nun kurz geschoren trug und seine Schultern in den vergangenen Monaten breiter geworden waren. Aber seine gebräunte Haut und die schmalen, hellgrauen Augen waren unverkennbar. Beides typisch für die ehemaligen Bewohner Januars – die Heimat seines Vaters.

Korays Anblick rührte mich und ich musste dem Drang widerstehen ihm entgegenzurennen. Ein Jahr war vergangen, seitdem wir uns zuletzt gesehen hatten – ein Jahr und viele unbeantwortete Briefe.

Neben der Etikette hielt mich noch etwas anderes zurück: seine verkniffenen Mundwinkel. Er schenkte mir kein Lächeln, nicht einmal ein Schmunzeln, dabei schaute er mich direkt an. Es war kaum wahrnehmbar und doch hatte ich das Gefühl, als schlüge mein Herz schneller und fließe das Blut rascher durch meine Adern. Ich spürte, wie mir der Atem stockte, und wollte einen ersten Schritt in seine Richtung setzen, als die Gaslichter der Lüster über mir leise zischend flackerten.

Noch während ich mich darüber wunderte, folgte ein ohrenbetäubender Knall, der mich erschrocken herumfahren ließ. Mehrere Balkonfenster zerbrachen in einer Explosion. Kreischend wichen die Gäste, die sich dem Unglück am nächsten befanden, zurück, um dem Scherbenhagel zu entgehen.

Wie gelähmt vor Angst stand ich einfach nur da, als eine weitere Detonation den Marmorboden erbeben ließ und einer der gigantischen Kronleuchter in einer Fontäne aus zerborstenem Glas mitten in den Malachitsaal krachte. Putz regnete in scharfkantigen Splittern von der Decke. Die Gäste rannten, von Panik getrieben, durcheinander. Ich sah ihre aufgerissenen Münder und geweiteten Augen, aber konnte sie nicht schreien hören. In meinen Ohren surrte ein hoher Piepston, als ich mich benommen zur Tür drehte, dorthin, wo ich zuletzt Koray gesehen hatte.

Er war verschwunden. Da waren nur noch die Rücken der Menschen, die irgendwie versuchten, diesem Chaos zu entkommen. Wächter drängten in den Saal und bahnten sich einen Weg durch die Massen. Sie hielten Ausschau nach der Königsfamilie. Mein Herz zog sich zusammen bei dem Gedanken daran, dass einem von ihnen etwas geschehen sein könnte.

Ich hob meine Arme, um die Soldaten auf mich aufmerksam zu machen, als ein weiterer Feuerball an der Fensterfront in meinem Rücken explodierte.

Auf einen Schlag erloschen sämtliche Lichter und hüllten uns in Dunkelheit. Ein wirbelnder Nebel aus Gips, Stein und zerfetztem Holz raubte mir den Atem. Blind und taub tastete ich in der dicken Staubwolke nach irgendeinem Halt, ehe ich mich auf dem Boden zusammen kauerte und die Arme um meine Beine schlang. Am ganzen Leib zitternd fürchtete ich um mein eigenes Leben und das meiner Liebsten. Nur bruchstückhaft drangen die grauenhaften Schreie zu mir vor.

»Mariya!« Korays Mund war auf einmal dicht an meinem Ohr. Er brüllte, aber ich hörte ihn kaum. Wie ich war er von Staub und Glassplittern bedeckt. Aus einer Schnittwunde an seiner Wange sickerte Blut. Mit festem Griff zog er mich auf die Beine und legte mir seinen Arm um die Taille.

Der Qualm lichtete sich langsam und immer mehr Gestalten um uns herum erhoben sich.

»Licht!«, brüllte irgendjemand. War es mein Vater?

Suchend schaute ich mich um und entdeckte ihn, zu meiner unsagbaren Erleichterung, in der Nähe des Throns. Großmutter Theodora und Tanaya waren bei ihm, sowie sein Septembischer Leibwächter Fatin. Dessen nachtschwarze Haut und seine rote Uniform waren vom Putz weiß wie eine Mumie.

Koray und ich wankten ihnen entgegen. Von überall her kamen nun Diener angehetzt, und doch kam es mir wie eine Ewigkeit vor, bis sie endlich Kerosinlampen und Kerzen brachten. Die schwachen Flammen erhellten kaum die Szenerie, aber immerhin genügte ihr Licht, um Odessa unter den Überlebenden auszumachen. Ihre Tiara hing schief auf ihrem Kopf und an der rechten Schläfe hatte sie eine blutende Schnittwunde, aber sonst schien sie unversehrt.

Kreuz und quer auf dem Boden lagen Körper übereinander, manche regten sich, andere wirkten bewusstlos. Meine Ballschuhe knirschten, als ich über Gips- und Glassplitter schritt.

Nicht weit von mir richtete sich schwankend eine zierliche Gestalt auf. Es war Anastasia. Stolpernd ging ich auf sie zu und nahm ihr Gesicht zwischen meine Hände. Nachdem ich mich versichert hatte, dass sie keine Verletzungen aufwies, brachen wir beide gleichzeitig in Tränen aus und drückten uns aneinander.

Als wir uns wieder voneinander lösten, waren neben Koray auch Papa, Fatin, Odessa, Tanaya und unsere Großmutter bei uns.

»Wo sind Mama und Lexi?«, fragte ich mit zitternder Stimme. Zumindest mein Gehör war wieder vollständig zurückgekehrt.

»In Sicherheit«, beruhigte Papa mich. »Eure Mutter hatte Kopfschmerzen und hat deshalb den Ball mit Lexi früher verlassen.«

Großmutter schnaubte. »Dann hatte ihre Abwesenheit zumindest einmal etwas Gutes«, murrte sie mehr zu sich selbst als irgendjemand bestimmtem. Theodora war die Mutter unseres Vaters und sie zeigte offen, dass sie mit der Wahl seiner Gattin bis heute nicht zufrieden war – selbst in dieser Situation.

Papa überging, ihr Gezänk und bedeutete uns, ihm aus dem Saal zu folgen.

Flankiert von Wachen verließen wir den Winterpalast und traten auf den Vorplatz hinaus, wo sich die Garde und andere Überlebende versammelt hatten. Noch war die Anzahl der Todesopfer und Schwerverletzten ungewiss.

In der Luft lag der abstoßende Geruch von Schießpulver, während Schneeflocken vom Himmel herabrieselten. Schlotternd vor Kälte beobachteten wir, wie die orangefarbenen Flammen aus den geborstenen Fensterscheiben des Malachitsaals knisterten, in dem wir alle zuvor ausgelassen gefeiert hatten. Tiefe Risse und Brandflecken zeigten sich auf der Außenmauer.

Gegen das Geläut der Feuerglocken blaffte Vater einen seiner Gardeoffiziere an: »Was ist passiert?«

»Eine Explosion, Majestät«, stammelte der Mann und starrte in fassungslosem Entsetzen auf das Inferno.

»Aber die Kanonen sollten doch erst später abgefeuert werden«, protestierte Nicolaj wütend. »Und vor allem nur mit Platz-patronen!«

»Majestät, das waren nicht die Kanonen«, widersprach der Offizier mit gesenktem Haupt.

Traum und Trug

Schneeflocken, so schneidend und hart wie Glassplitter, wehten in mein Gesicht, während der Pferdeschlitten über die Weiten der Tundra jagte. Ich versuchte, mich klein unter den Fellen zu machen, zum Schutz vor der Kälte, aber auch aus Angst vor dem, was kommen würde. Ich hatte es schon oft mitangesehen, trotzdem war jedes weitere Mal so fürchterlich wie das Erste.

Die gellenden Schreie der Schwarzen Reiter ließen mir das Blut in den Adern gefrieren. Sie umringten den Schlitten wie Schatten, trieben unbarmherzig ihre Rappen an und schwenkten dabei Besen, als Zeichen für ihre Unbestechlichkeit.

Alle folgten dem Einen. Er führte den Trupp aus Mördern, Schändern und Teufeln an. Ihm machte der Frost nichts, denn sein Herz war so kalt wie das Reich, welches er beherrschte.

Gegen den Sturm anblinzelnd, hätte ich am liebsten die Augen geschlossen, um die Siedlung nicht sehen zu müssen, die am Horizont auftauchte. Rauch von Feuern stieg in den Himmel und rief die bösen Geister herbei. Ach, wären sie doch lieber erfroren, als vor Taras, dem Folterkönig, zu knien.

In mir verkrampfte sich alles, je näher wir den Hütten kamen. Meine behandschuhten Finger ballten sich zu Fäusten und waren dennoch völlig nutzlos. Scham und Schuld schnürten mir gleichermaßen die Kehle zu, als wir den Ortseingang passierten. Die Schwarzen Reiter senkten nicht ihr Tempo, sondern schlugen donnernd wie ein Gewitter ein. Ungeachtet jener, die ihnen im Weg standen, preschten sie vorwärts. Erste Schreie wurden laut – so harmlos und leise.

Ich betete für jeden, der von den Hufen der Pferde oder den Kufen des Schlittens erfasst wurde, dass er den sofortigen Tod fände.

Ein Schlag – alles aus und vorbei.

Schlitternd kam das Gefährt in der Dorfmitte zum Stehen. Von hier stoben die Teufel in alle Himmelsrichtungen aus. Die Schreie wurden lauter und ich sank tiefer in die Felle, widerstand dem Drang mir die Hände auf die Ohren zu pressen. Ich wollte meine Augen schließen – nichts sehen und nichts hören. Aber das durfte ich nicht, denn sonst hätte ich vielleicht vergessen, wer der Eine war. Ich hätte mich an den Gedanken geklammert, dass er mir nichts tun würde. Ich hätte mir eingeredet, dass er nur seine Pflicht als Herrscher erfüllte und das Volk ihn fürchten musste. Ich hätte mich selbst belogen.

Zögerlich spähte ich über den Rand des Schlittens und mir kam es vor, als wäre ich in der Hölle gelandet. Dort loderte kein Fegefeuer, sondern es war eiskalt. Der Anblick war mir nicht neu, die Bilder brannten sich in meine Netzhaut und suchten mich jede Nacht aufs Neue heim, trotzdem ließen sie mich erschaudern – immer und immer wieder. Direkt vor mir schnitten die Monster ihren Opfern Nasen und Genitalien ab - Männer, Frauen, Kinder. Alter oder Geschlecht war ihnen einerlei. Blut tränkte den gefrorenen Boden.

Frauen wurden vor meinen Augen geschändet, dabei schlugen die Hundeschädel, welche die Schwarzen Reiter an Ketten mit sich trugen, gegeneinander. Sie waren ein Symbol der glühende Treue für den Einen. Ich konzentrierte mich auf das klopfende Geräusch, um die Kakophonie der Qual auszublenden. Galle stieg mir in die Kehle und mein Magen verkrampfte sich. Lautlose Tränen rannen über meine Wangen, während Menschen an Haken baumelten, die ihnen durch die Rippen gebohrt wurden. Andere traf erst kochendes, dann eiskaltes Wasser – zur Belustigung der Horde. Oh, wie sie johlten und lachten! Ich konnte mich kaum entscheiden, welches Geräusch schlimmer war: die herzzerreißenden Schreie oder das grausame Gelächter?

Die Bestien zerrten Mütter und Kinder aus ihren Verstecken, fesselten sie aneinander und stießen sie unter das Eis des nahen Sees. Ich wollte nicht sehen, wie sie zappelnd um ihre Leben kämpften und ihre Körper schließlich erschlafften. Nie rührte ich mich von meinem Platz, sondern blieb in dem Schlitten, ganz gleich, ob Minuten oder Stunden vergingen. Ich erfror. Eis stach in mein Innerstes und ließ mich erstarren, bis meterhohe Flammen um mich loderten und alles verzerrten, was der Folterkönig ihnen übrigließ.

Taras trat an mich heran, die Brust geschwellt, die Augen funkelnd vor Stolz und von Kopf bis Fuß blutgetränkt. Seine Hände, die so viel Leid verursachten, schlossen sich um mein Gesicht. Er küsste mich auf den Mund und presste seine Stirn an meine.

»Ich lege dir die Welt zu Füßen, meine Winterkönigin«, raunte er.

Das Blut seiner Opfer klebte nun an mir. Dadurch wurden sie auch zu meinen Opfern. Gemeinsam würden wir über Berge von Toten herrschen. Ein Schrei sammelte sich in meiner Kehle…

…und brach sich Bahn. Keuchend schreckte ich auf und schaute mich nach Taras und seinen Schwarzen Reitern um. Ich erwartete sie in den Schatten des dunklen Zimmers zu finden, aber sie waren verschwunden, sowie das Feuer und die vielen Leichen. Nur der Geruch von Blut und verbranntem Fleisch lag mir noch in der Nase. Schweißfeucht klebte mein Nachtgewand an meiner Haut. Mir war heiß und kalt zugleich. Mein Herz raste und ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah oder wo ich war.

Eine Tür wurde aufgestoßen und das Licht des Korridors hüllte mich in seinen Schein. Durch den Luftzug blähte sich der Vorhang vor der gläsernen Balkontür auf, sodass es kurz aussah, als stände dort jemand. Aber es war nur eine Illusion. Meine Zofe Liliana rauschte herein, begleitet von zwei Wachmännern. Während Liliana zu mir ans Bett eilte, spähten die Wachen mit erhobenen Gewehren in jede Ecke des Raums, als hielten sie nach dem Folterkönig Ausschau. Kurz schritten sie in das angrenzende Ankleidezimmer, um sicherzugehen, dass sich dort niemand verbarg.

Liliana beugte sich behutsam über mich und berührte mich an den Schultern. Ihr Haar war vom Schlaf zerzaust. »Mariya«, sprach sie mich gegen den Lärm an.

Erst da wurde mir bewusst, dass ich es war, die schrie. Augenblicklich erstarb der Schrei in meiner Kehle und ich starrte Liliana mit schreckgeweiteten Augen an. Nur langsam dämmerte mir, dass nichts von dem, was ich gerade erlebt hatte, wirklich geschehen war.

Die Männer gaben sich ein Zeichen, dass alles in Ordnung war – keine Eindringlinge in Sicht.

Sanft streichelte Liliana mir das verschwitzte Haar aus der Stirn. »Geht es wieder, Hoheit?«

»Hattest du wieder einen deiner Träume?«, erklang Anastasias Stimme hinter meiner Zofe und sie ließ sich neben mir auf der Matratze nieder. Obwohl es im Winterpalast mehr als genug Zimmer gab, teilten wir uns ein Schlafgemach, sowie auch Odessa und Tanaya das taten. Manchmal war es lästig, aber in Momenten wie diesem genoss ich die tröstende Anwesenheit meiner jüngeren Schwester. Es war nicht das erste Mal, dass ich sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf riss, weil ich nicht zwischen Traum und Realität unterscheiden konnte.

Beschämt nickte ich und mein Puls beruhigte sich langsam wieder.

Anastasia gab den Wachmännern mit einer raschen Handbewegung zu verstehen, dass sie den Raum verlassen sollten. Sie salutierten uns, bevor sie den Rückzug antraten. Ich traute mich nicht, in ihre Gesichter zu blicken, weil ich fürchtete, Spott in ihnen zu finden. Nur wieder einer der Träume der verrückten Eisprinzessin, dachten sie vermutlich sowohl belustigt als auch genervt.

»Kann ich Euch etwas bringen?«, erkundigte Liliana sich höflich. Ein mitleidiger Ausdruck zeigte sich in ihrer Miene. »Vielleicht einen Tee? Oder warme Milch?«

»Nein danke«, wehrte ich sie verlegen ab. »Es ist gewiss noch Nacht. Leg dich wieder schlafen, Liliana!«

Sie sank zu einem Knicks herab. »Wie Ihr wünscht, Hoheit.«

Dann verließ sie unser Gemach, um sich in ihr eigenes zurückzuziehen, das direkt neben unserem lag, damit sie uns jederzeit zur Verfügung stehen konnte. Sie war nur wenige Jahre älter als ich, aber wirkte dennoch viel reifer.

Mit Liliana und der geschlossenen Tür zum Korridor erlosch auch das Licht, sodass Anastasia und ich allein in der Dunkelheit zurückblieben. Sie erhob sich von meinem Bett und tapste barfuß auf die andere Seite des Zimmers. Ohne Aufforderung folgte ich ihr. So war es jedes Mal, wenn ich aus einem meiner Albträume aufschreckte. Schnell kuschelte ich mich neben sie unter die weiche Daunendecke. Sie war noch warm von dem Körper meiner Schwester und vor allem trocken, anders als meine eigene Bettwäsche, die sich mit meinem Angstschweiß vollgesogen hatte. Liliana würde sie am nächsten Morgen auswechseln. Sie hätte es auch auf der Stelle gemacht, wenn ich es von ihr verlangt hätte, aber die Situation war schon unangenehm genug.

»Wovon hast du dieses Mal geträumt?«, wisperte Anastasia in die Stille des dunklen Raums. Ein Hauch Neugier schwang in ihrer Stimme mit.

Eigentlich wollte ich mich gar nicht daran erinnern, sondern den Traum nur weit von mir fortschieben. Aber ich schuldete meiner Schwester zumindest eine Erklärung, wenn ich sie schon aufweckte.

»Ich habe gesehen, wie Taras, der Folterkönig, und seine Schwarzen Reiter ein Dorf überfallen haben«, gestand ich ihr schaudernd. Die Bilder drängten sich mir erneut auf und in meinen Ohren klingelten die Schreie der Opfer. »Es war furchtbar, Ana.« Meine Stimme brach und mein Hals fühlte sich wie zugeschnürt an.

»Aber es war nur ein Traum«, versicherte sie mir besänftigend und fasste nach meiner Hand. »Bestimmt hat dein Unterbewusstsein deine eigenen Erfahrungen von der Saisoneröffnung mit Ereignissen aus der Vergangenheit vermischt, von denen du nur gelesen hast.«

Ihre Erklärung klang logisch, aber sie überzeugte mich nicht. Die Explosion lag einige Tage zurück und die Restaurationsarbeiten im Malachitsaal hatten bereits begonnen. Die Saison war noch lang und der Saal sollte vor ihrem Ende wieder in alter Pracht erstrahlen. So beängstigend der Abend auch gewesen war, handelte es sich letztlich um einen tragischen Unfall. Die Feuerwerkskörper, die auf dem Balkon bereitgestellt worden waren, hatten sich durch ein achtlos fallen gelassenes Streichholz entzündet. So hatte Papa es uns erklärt.

Der Schaden war enorm, aber glücklicherweise rein finanzieller Natur. Einige der Gäste hatten Knochenbrüche, Schnittwunden oder Rauchvergiftungen erlitten. Es gab keine Toten.

Die Saisoneröffnung ließ sich nicht mit der Grausamkeit meines Traums vergleichen. »Weißt du, was seltsam daran war?«

»Hm?« Sie horchte auf und hielt meine Hand dabei ganz fest.

»Ich war nicht ich in diesem Traum, sondern jemand anderes. Ich glaube ich war Adeline, denn Taras nannte mich seine Winterkönigin.«

Adeline Wintera war unsere erste Vorfahrin, die auf dem Eisigen Thron gesessen hatte, auch wenn Winter damals noch aus fünf eigenständigen Ländern bestanden hatte. Erst unter Taras, dem sogenannten Folterkönig, wurden die Gebiete geeint. Mit ihm und Adeline begann die mittlerweile dreihundert Jahre überdauernde Herrschaft unserer Familie.

»Die alten Geschichten haben dich schon immer fasziniert«, erwiderte Anastasia unbeeindruckt. Für sie war unsere Vergangenheit nur ein paar Erzählungen, nicht anders als Märchen. Sie interessierte sich nicht für das, was gewesen war, sondern befasste sich lieber mit der Gegenwart oder dem, was kommen würde. In unseren Unterrichtsstunden fiel es ihr schwer, stillzusitzen, zum Missfallen unserer Lehrer.

Mir hingegen bereitete es eine Gänsehaut mir vorzustellen, dass sich alles einmal so zugetragen hatte, wie es uns heute überliefert wurde. Allerdings hätte ich darauf verzichten können es in solch einer Detailreiche zu erfahren. Zumal meine Fantasie mit mir durchging, denn woher sollte ich wissen, wie Adeline sich bei den Eroberungen ihres Gemahls gefühlt hatte oder ob sie überhaupt dabei gewesen war? Soweit ich wusste, gab es keine Überlieferungen, die das belegt hätten.

Die Schrecken der Nacht ließen mich auch am nächsten Morgen nicht los, wie ein dumpfes Pochen hallten sie in mir nach. Es zog mich im Winterpalast durch Gänge, die Tonnen an Lapislazuli und Onyx bargen, unter baumelnden Kronleuchtern hindurch, vorbei an endlosen spiegelverkleideten Sälen über Marmortreppen mit Wandpfeilern aus Malachit, bis ich endlich unsere schmuckvolle Ahnengalerie erreichte.

Weiße Alabasterstatuen thronten triumphierend auf ihren Sockeln – ihre Gesichter für immer erstarrt. Dazwischen reihten sich aufwendige Gemälde in schweren Goldrahmen. Berühmte Herrscher waren hoch zu Ross zu sehen, wie sie ihre Männer in die Schlacht führten.

Ich schritt vorbei an den längst verstorbenen Urgroßvätern, Onkeln, Tanten und entfernten Verwandten, ging immer weiter in der Zeit zurück, bis ich vor dem letzten Bild der Ahnengalerie innehielt. Da war er: Taras, der Folterkönig.

Obwohl ich mir das Bildnis einer jeden Person hier schon häufig angesehen hatte, unterschied sich der Taras vor mir von jenem meines Traums. Ich hatte ihn als jungen Mann mit langem, schwarzem Haar und einem Vollbart gesehen, dazu Augen, die so dunkel waren, dass Pupillen und Iriden kaum auseinandergehalten werden konnten. Groß und schlank, gewiss ein attraktiver, wenn auch grausamer Mann. Er hatte eine Erscheinung, gepaart mit seinem enormen Selbstbewusstsein, die andere das Fürchten lehrte. Jemand wie er war zum Herrschen geboren.

Der Mann, der mir von dem Gemälde entgegenstarrte, war ein anderer. Haare und Bart boten eine gewisse Ähnlichkeit, aber die gewaltige Hakennase erinnerte mehr an ein Ungeheuer als einen Menschen. Jegliche Eleganz war dem Maler bei dem Porträt abhandengekommen, zurückblieb nur ein Greis mit bohrendem Blick und einer imposanten Leibesfülle. Es wirkte fast, als wäre das Gemälde erst nach dem Tod des Mannes entstanden, geprägt von dessen Schreckenstaten.

Ich löste meinen Blick von dem Bild und ging ein paar Schritte weiter. Den Kopf in den Nacken gelegt, schaute ich zu meiner Vorfahrin empor: Adeline Wintera.

Sie galt als kühle Schönheit und diese Ausstrahlung fand sich auch in ihrem Bildnis wieder, welches in hellen Farbtönen gehalten war. Ihre tiefschwarzen Haare stellten das einzige Dunkle in der Komposition dar. Trotz ihres hoch erhobenen Kopfes wirkte sie nicht herrisch, sondern ein sanfter Ausdruck umspielte ihre anmutigen Gesichtszüge. Ihre saphirblauen Augen hatten nicht einmal nach Jahrhunderten nicht an Strahlkraft verloren. Sie funkelten so einnehmend, als hätte der Künstler Edelsteine verwendet, um sie darzustellen. Die Augen meiner Schwestern, sowie meine eigenen, wiesen denselben faszinierenden Farbton auf – ein Merkmal unserer Familie.

Adeline war in einem jüngeren Alter als ihr Gemahl dargestellt, was wohl daran lag, dass sie früh gestorben war – vergiftet von einem Feind. Sie hatte nicht einmal ihren dreißigsten Geburtstag erreicht. Dieses Gemälde war das Einzige, welches von ihr existierte.

Während ich sie betrachtete, fühlte ich mich ihr seltsam verbunden. In mir hallten noch die Gefühle nach, welche sie mir im Traum vermittelt hatte: ihre Verzweiflung, Angst und auch Schuld.

Heute wurde sie nur noch für ihre Schönheit gerühmt. War es genau diese, die ihr zum Verhängnis geworden war? Hätte Taras sie unter all den Frauen damals auch ausgewählt, wenn sie weniger hübsch gewesen wäre? Es schien unbedeutend, was sie gedacht oder gefühlt hatte, aber genau darum drehten sich meine eigenen Gedanken. Wie würde ich den Menschen nach meinem Tod in Erinnerung bleiben? Wäre ich nicht mehr als eine von vier Töchtern des Winterkönigs?

Aus dem Augenwinkel nahm ich eine Bewegung wahr. Instinktiv drehte ich meinen Kopf in die Richtung, nur um schnell wieder wegzuschauen. Am liebsten wäre ich davongelaufen. Die Gemälde und meine eigenen Gedanken hatten mich abgelenkt, sodass ich ihn nicht früher bemerkt hatte. Jetzt war es zu spät, um eine Begegnung zu vermeiden.

Bevor er sich neben mich stellte, nahm ich seinen üblen Geruch wahr: Eine abstoßende Mischung aus Weihrauch und Schweiß.

»Personen mit besonderer Begabung werden seit jeher ausgegrenzt«, behauptete er mit einer Stimme, die mich an rieselnde Kiesel erinnerte. Dabei starrte er mich so intensiv an, dass ich mir nicht sicher war, ob er von Adeline oder mir sprach. Mit einer fast raubtierhaften Bewegung kam er mir näher. In der Annahme, er wolle mich nach alter Art umarmen und dreimal küssen, wich ich vor ihm zurück – ließ mich von ihm zurücktreiben, wie ein verängstigtes Kaninchen.

Er registrierte meine Reaktion und öffnete seine dicken Lippen unter dem zotteligen, schwarzen Bart wie zu einem Feixen. »Mascha, fürchtest du mich etwa? Ich will dir nichts Böses.«

Mascha. Niemand nannte mich so. Sein selbstgewählter Kosename an mich bereitete mir Unbehagen, dennoch zwang ich mich, stillzustehen, den Rücken durchzustrecken und ihm in die blassblauen Augen zu schauen, die so klar wie Eis waren, und deren Intensität mich unwillkürlich in ihren Bann zog.

»Ich fürchte Euch gewiss nicht, Scargard«, gab ich beherrscht zurück.

Er neigte den Kopf, sodass ihm sein fettiges, schulterlanges Haar, welches durch einen Mittelscheitel geteilt war, in einer Kaskade über das pockennarbige Gesicht und seine schiefe Nase fiel.

»Es fällt nicht leicht Freund und Feind voneinander zu unterscheiden«, fuhr er fort. Bei Scargard konnte man sich nie sicher über seine Absichten sein. Er drückte sich gerne in Rätseln und Andeutungen aus, nur um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu seinen Gunsten auszulegen.

»Wir sollten auf unser Gefühl vertrauen«, erwiderte ich unbestimmt und wollte so schnell wie möglich fort von ihm. Nur mein Anstand zwang mich dazu, ihm nicht auf der Stelle den Rücken zuzukehren.

Doch er betrachtete mich mit Neugier. »Manchmal ist selbst dieses trügerisch. Du brauchst einen Freund, dem du vertrauen kannst, Mascha. Sei dir gewiss, dass ich dich nie verurteilen würde.«

Seine Worte beschämten mich und weckten in mir das Gefühl, als würde er mich durchschauen. Manchmal schien es, als wäre kein Gedanke vor ihm sicher. Wusste er von meinen Träumen, die mich zum wiederholten Mal in die Ahnengalerie geführt hatten? Es war nicht auszuschließen, dass meine Mutter ihm davon erzählt hatte. Sie vertraute ihm alles an – hielt nichts vor ihm zurück.

Die Gunst der Königin war ohnehin der einzige Grund, warum dieser ungehobelte und derbe Mann, der mehr an einen Vagabunden als einen Priester erinnerte, im Palast geduldet wurde. Der Mann, der sich vor niemandem verneigte. Niemals.

Er war bekleidet mit einem schwarzen Kaftan und einer weiten Hose, die bis zu den Knien, wie bei Bauern üblich, in seinen dreckverkrusteten Stiefelschäften steckte. Seine Beine waren kräftig und seine breiten Schultern spannten den Stoff des Oberteils. Von seinem Hals baumelte an einem Lederband ein schlichtes Kruzifix.

»Ich danke Euch, Scargard«, erwiderte ich kühl und wählte bewusst die Höflichkeitsform, um die Distanz zu wahren, auch wenn er mich duzte. Aber was hatte das schon zu heißen, wo er nicht einmal meinen Eltern den nötigen Respekt entgegenbrachte? Sie sahen wohlwollend darüber hinweg, weil sein Nutzen für sie unübertroffen war. Scargard konnte ihnen etwas geben, zu dem kein anderer in der Lage war. Er vermochte Wunder zu vollbringen.

Er streckte seine große, geäderte Hand mit den breiten Fingern nach mir aus und strich mir über den Kopf. Ich erduldete es – wie erstarrt.

»Es ist bedauerlich, dass ich nicht zu dem Eröffnungsball eingeladen war«, sinnierte er. »Wie gern hätte ich meine Schäfchen beschützt.«

Ich konnte nur erahnen, was er damit sagen wollte: Wenn er anwesend gewesen wäre, hätte er das Unglück verhindern können. Es war pure Spekulation und dennoch würde er damit bei meiner Mutter auf Zustimmung stoßen. Am liebsten hatte sie Scargard immer in ihrer Nähe.

Aber dem restlichen Hof war er ein Dorn im Auge. Die Berater meines Vaters verabscheuten ihn regelrecht, weil sie befürchteten, er nehme schlechten Einfluss auf den Winterkönig. Hätten sie ihn gerade sprechen gehört, wäre vielleicht sogar der Verdacht aufgekommen, dass Scargard etwas mit der Explosion zu tun gehabt haben könnte. Es war nicht geklärt, wer das Streichholz fallen ließ, welches das Feuer auslöste. War es möglich, dass der Wunderheiler sich auf den Balkon geschlichen und die Raketen absichtlich in Brand gesteckt hatte? Er hätte die Folgen nicht absehen können. Würde er so weit gehen, nur um sich dafür zu rächen von einem gesellschaftlichen Ereignis ausgeschlossen worden zu sein?

So unheimlich ich ihn auch fand, traute ich ihm nicht zu, dass er unserer Familie Schaden zufügen würde. Schließlich war meine Mutter seine Gönnerin.

Nicht einmal beim Volk war der Priester beliebt.

Niemand wusste, was Scargard für unsere Familie getan hatte – welches Wunder er bewirkte.

»Es war ein Unfall«, widersprach ich ihm. »Ein unglücklicher Zufall, mehr nicht. So etwas ko…«

»Mariya!« Der Ruf einer dritten Stimme schnitt mir das Wort ab.

Erleichtert über die Unterbrechung drehte ich mich um, weg von Scargard, und sah Koray in seiner goldenen Uniform den Korridor entlangeilen.

»Ich habe dich gesucht«, verkündete er, sobald er mich erreichte und sich vor mir verneigte, ohne Scargard Beachtung zu schenken. »Anastasia vermutete, dass ich dich hier finden könnte.« Im Gegensatz zu Scargard war es Koray offiziell gestattet, meine Geschwister und mich zu duzen, immerhin waren wir miteinander aufgewachsen. Alles andere wäre uns albern vorgekommen.

Anastasia kannte mich gut. Sie wusste, dass es mich oft nach meinen Träumen zu unseren Vorfahren zog. »Ist etwas geschehen?«, erkundigte ich mich besorgt bei ihm.

Seine ernste Miene wich einem verschmitzten Lächeln. »Wir haben uns seit meiner Rückkehr kaum gesehen. Würdest du mir die Ehre erweisen mich auf einen Spaziergang zu begleiten?«

»Gewiss«, sagte ich zu, erleichtert darüber Scargard zu entkommen. »Habt Dank für das erhellende Gespräch«, verabschiedete ich mich von ihm, ehe ich mich bei Koray unterhakte und mich von ihm aus der Galerie geleiten ließ. Innerhalb kürzester Zeit hatte er mich direkt zweimal gerettet.

Die Kinderinsel

Mehr als ein Jahr war vergangen, seitdem Koray in die Goldene Armee befördert worden und in den Krieg gezogen war. Während ich das Gefühl hatte, in der Zeit stehengeblieben zu sein, wirkte er wie ein anderer. Nach außen gab er sich so liebenswürdig und charmant wie eh und je, aber sein jungenhaftes Lächeln war der sorgenvollen Miene eines Mannes gewichen, der die Last der ganzen Welt auf seinen Schultern trug.

Schweigend spazierten wir durch den verschneiten Park, dessen Mitte ein See mit einer eigenen Insel, die Kinderinsel, bildete. Wir hatten sie früher so genannt, weil sie nur zu unserem Vergnügen errichten worden war. Es gab dort kleine Holzhäuschen, eingerichtet mit Mobiliar, damit wir ungestört spielen konnten.

Kindheitserinnerungen überkamen mich. Es gab hier keinen Flecken, den ich nicht mit irgendeinem Erlebnis verband. Wir kamen am Freilichttheater vorbei, welches Anastasias Lieblingsplatz war. Wenn unser Vater Schauspielgruppen zu Festen an den Hof lud, konnte meine kleine Schwester kaum stillsitzen – es zog sie auf die Bühne.

Sie wollte sich die Stücke nicht nur ansehen, sondern selbst mitmischen. Manchmal dachte sie sich eigene Szenen aus oder veränderte Geschichten so, dass sie ihr besser gefielen. Ich war mir sicher: Wenn sie nicht als Eisprinzessin geboren worden wäre, würde sie die Welt als Schauspielerin bereisen und alle mit ihrem Talent begeistern.

An das Theater schloss sich ein kleiner Bauernhof mit Tieren an, die den Palast mit Fleisch, Milch und Eiern belieferten. Dort gab es Kühe, Schafe, Hühner und Puten. Sie dienten nicht nur als reine Nutztiere, sondern auch zu unserem Zeitvertreib. Ich liebte es, meine Finger durch die weiche Wolle der Schafe gleiten zu lassen, das liebliche Blöken der jungen Lämmchen und das aufgebrachte Gegacker der Hühner, wenn Anastasia und ich sie über den Hof jagten.

Gewöhnliche Tiere waren für den Winterkönig nicht präsentabel genug, deshalb stolzierten Pfaue frei über das gesamte Parkgelände. Dazu gab es ein Gehege mit Lamas, eine Hundezucht und einen Reitstall samt Friedhof für unsere verstorbenen Pferde. Aber das Prunkstück der Anlage bildete das Elefantenhaus. Manche der Dickhäuter waren sogar älter als mein Vater. Ihr Tröten war bis zu der kleinen Brücke zu hören, die vom Seeufer auf die Kinderinsel führte.

Koray schaute auf das zugefrorene Wasser hinaus und wirkte mit seinen Gedanken weit weg, doch als wir die Mitte der Brücke erreichten, streiften sich unsere Hände.

Ich hielt sein Schweigen nicht länger aus und wollte ihm unbedingt ein Lächeln entlocken. »Weißt du noch, wie am Sofiatag im ganzen Park bunte Eier versteckt wurden?«, setzte ich an und ließ sein Gesicht keine Sekunde aus den Augen, in der Hoffnung ein Erhellen seiner Miene zu bemerken. »Manche Eier haben wir erst im Sommer wiedergefunden, als sie zu stinken begannen.«

Ein sehnsüchtiges Lachen verließ meine Lippen, in das er nicht einstimmte. Mehr als ein kurzes Zucken seiner Mundwinkel hatte ich ihm mit der Anekdote nicht entlocken können.

»Oder erinnerst du dich noch an das Winterfest, als im Malachitsaal eine große Holzrutsche für uns Kinder aufgebaut wurde, die wir dann mit kleinen Teppichen herabsausten und über den glatten Marmorboden segelten?« Verzweifelt schaute ich zu ihm auf.

Endlich begegnete sein Blick dem meinen, begleitet von einem tiefen Seufzen. »Mariya, ich habe im Krieg nicht meine Erinnerung verloren.«

»Aber dein Lachen, wie mir scheint«, entfuhr es mir frustriert.

Seine grauen Augen verengten sich angesichts meiner unüberlegten Äußerung. »Weißt du eigentlich wie sonderbar mir das alles vorkommt? All das Essen, die Verschwendung und dazu diese Dekadenz.« Er spuckte die Worte aus, als würde er sonst an ihnen ersticken.

Ich verstand nicht, worüber er sich aufregte. »Was wäre ein Fest ohne Speisen? Außerdem mussten wir doch…«

»Das Volk verhungert, Mariya!«, fiel er mir ungehalten ins Wort. Es brach aus ihm hervor, als hätte dieser Satz dort die ganze Zeit gelauert und nur darauf gewartet ausgesprochen zu werden. »Während der Adel Törtchen verzehrt und Champagner schlürft, gibt es nicht einmal Brot für die Arbeiter oder Soldaten.«

Er sprach mit mir, als hätte ich von nichts eine Ahnung. In diesem Fall stimmte das vielleicht sogar, aber so hatte er sich auch schon als Kind benommen. Obwohl uns nur vier Jahre Altersunterschied trennten, hielt er sich für weiser, als ich es je sein könnte.

Ich war nicht bereit, meine Unwissenheit einzugestehen, und presste gekränkt meine Lippen aufeinander, ehe ich zu einer Erwiderung ansetzte: »Früher haben dir die Törtchen auch geschmeckt. Haben die Bauern denn nicht die Felder bestellt?«

Er schnaubte. Offenbar stellte meine Frage für ihn einen weiteren Beweis meiner Dummheit dar. »Die Bauern sind gezwungen an der Front zu kämpfen. Niemand hat ihre Arbeit übernommen und jetzt gibt es nichts zu essen!«

Es ärgerte mich, wie er mich von oben herab behandelte. Ich wollte irgendetwas Richtiges sagen. Irgendetwas, das ihm bewies, dass ich nicht so naiv war, wie er glaubte. »Es ist eine Ehre seinem Vaterland zu dienen.«

Je mehr ich es versuchte, umso schlimmer schien ich es nur zu machen.

Nun betrachtete er mich nicht mehr mit Geringschätzung, sondern Verachtung. »Am Krieg ist nichts ehrenvoll«, stellte er klar. »Ist dir klar, dass die Soldaten ohne Waffen an die Front geschickt werden?« Er erwartete nicht wirklich eine Antwort von mir. »Weißt du, was man von uns Offizieren verlangt ihnen zu befehlen?« Sein feindseliger Blick brannte sich in mein Herz. »Sie sollen unter den Toten nach Gewehren suchen.« Ein hässliches, schmerzliches Lachen drang aus seiner Kehle. Am liebsten hätte ich mir die Ohren zugehalten.

»Warum haben sie keine Waffen?«, hakte ich stattdessen kleinlaut nach.

Der Zorn wich aus seiner Miene und wurde von Trauer ersetzt. »Es gibt nicht genug Ausrüstung, weil die Fabriken nicht mit der Produktion hinterherkommen und die Arbeiter vor Hunger streiken«, erklärte er mir niedergeschlagen. Seine Schultern sackten herab, als könne er seinem Kummer nicht länger standhalten. »Ein Viertel der Soldaten hat nicht einmal Schuhe.«

Ich stellte mir ihre nackten Füße auf dem gefrorenen Boden vor, zwischen Schnee und Blut. Ihre Zehen würden absterben, wenn sie überhaupt noch Laufen konnten.

Dieses Bild stimmte nicht mit dem glorreichen Sieg überein, den mein Vater, der Winterkönig, uns allen bei der Saisoneröffnung prophezeit hatte.

Nun war ich es, die keinen Ton mehr über die Lippen brachte.

Koray schien sich dafür in Rage geredet zu haben. »An der Front ist es so furchtbar, dass Tausende Soldaten sich selbst die Finger abschießen, um der Schlacht entgehen zu können.«

Deserteure, würde der Winterkönig sie nennen. Feiglinge! Aber wie konnte man von Menschen verlangen, zu kämpfen, wenn sie nicht einmal Schuhe hatten, geschweige denn etwas zu essen?

Das verstand sogar ich, obwohl Koray mir das nicht zutraute. Er musste mich für einen schlechten Menschen halten, schließlich gehörte ich auch zum Adel. Genau wie er selbst, immerhin war sein Vater seit Jahren der Leibarzt unserer Familie. Koray war mit uns aufgewachsen. Er hatte beinahe denselben Luxus wie wir genossen und nun verteufelte er uns. Aber nicht ohne Grund: ihm waren die Augen geöffnet worden.

Ich konnte mir gar nicht vorstellen, was er alles hatte mitansehen müssen. Als Kind war er eher still und wissbegierig gewesen. Koray hatte nicht einmal einen Käfer töten können und nun schoss er auf andere Menschen – den Feind, aber dennoch Menschen.

Mein Hals fühlte sich wie zugeschnürt an und Tränen brannten hinter meinen Augen. Ich schämte mich für meine Naivität. Koray hatte Recht, wenn er mich für dumm und rücksichtslos hielt. Wie sehr hatte ich mich darauf gefreut, ihn wiederzusehen, und jetzt war alles ganz anders, als ich es mir in meinen Tagträumen ausgemalt hatte.

»Hast du mir deshalb nicht mehr auf meine Briefe geantwortet?«, hakte ich betreten nach. Ich kam mir kleinlich dabei vor, aber ich wollte zumindest wissen, ob er sie überhaupt erhalten und gelesen hatte. Beinahe jede Woche hatte ich ihm geschrieben und erst erhielt ich auch Antworten von ihm, bis seine Zeilen immer kürzer wurden und schließlich ganz ausblieben. Er musste mich verachten für die Belanglosigkeiten, die ich für nötig hielt ihm zu erzählen: Streiche, die Anastasia den Lehrern gespielt hatte, Tanayas neuste Verehrer und versalzene Süßspeisen.

»Mir gingen zu viele Gedanken durch den Kopf, die ich nicht zu Papier bringen konnte«, erwiderte er bedauernd. »Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe.«

»Nein, mir tut es leid«, versicherte ich ihm hastig. »Wenn ich doch nur gewusst hätte, wie schlimm es um dich und die anderen steht, dann hätte ich dich sicher nicht mit solch einem Unsinn belästigt.«

Die Härte wich aus seiner Miene und machte Mitleid Platz, was noch schlimmer war. Trotzdem ließ ich zu, dass er meine Hand ergriff. »So war es nicht, Mariya. Deine Briefe waren mir stets eine Erheiterung. Ich wollte dich nicht so angehen. Es ist nicht deine Schuld.«

War es nicht? Sollte ich als Eisprinzessin nicht über die Zustände meines Reichs Bescheid wissen? Konnte ich mich mit meiner Ahnungslosigkeit herausreden?

Die meiste Zeit meines Lebens verbrachte ich hinter den Mauern des Winterpalasts – verborgen vor der Welt. Ich hatte mich deshalb nie eingeschlossen oder einsam gefühlt, immerhin hatte ich meine Familie. Aber nun dämmerte mir, wie viel unsere Eltern vor uns verborgen hielten, zu unserem vermeintlichen Schutz. Wie konnte es sein, dass unser Volk eine Hungersnot erleiden musste und ich nicht einmal etwas davon mitbekam?

Vielleicht war es bisher nicht meine Schuld gewesen, aber wenn ich mich jetzt weiter taub, stumm und blind stellte, würde es zu meiner Schuld werden. Koray konnte nicht zurücknehmen, was er mir offenbart hatte und genauso wenig konnte ich vergessen, was ich gehört hatte. Es lag an mir, was ich daraus machte.

Fast noch mehr als meine Ahnungslosigkeit schmerzte mich die spürbare Distanz zwischen Koray und mir. Er war nicht nur mein bester Freund, sondern auch mein einziger Freund, und ich wollte nicht, dass er etwas vor mir zurückhielt, weil er glaubte, dass ich sie nicht verstehen könnte.

Auch wenn er mich noch zurück zum Palast begleitete, gingen wir beide unzufrieden auseinander. In mir regte sich eine Wut auf meine Eltern, aber vor allem auf mich selbst. Der Drang, irgendwo dagegen zu treten, wechselte sich mit dem Wunsch, mich schluchzend in meinem Bett zu vergraben, ab. Als ich mein Zimmer betrat, fand ich dieses jedoch nicht verlassen vor.

Dort saßen Anastasia, Tanaya und Odessa, die mir alle mit ernsten Gesichtern entgegenblickten. Bei meinem Eintreten verstummten sie schlagartig.

Odessa, meine älteste Schwester, war die Erste, die ihre Sprache wiederfand. »Die Explosion bei der Saisoneröffnung war kein Unfall, sondern ein Anschlag«, eröffnete sie mir mit bestürzter Stimme und erhob sich von Anastasias Bett, wo sie zuvor gesessen hatte.

Tanaya blieb starr sitzen, während Anastasia auf dem Boden davor hockte. Alle drei schauten mich an und warteten darauf, dass diese Erkenntnis wie eine Bombe bei mir einschlagen würde. Aber das tat sie nicht. Meine Empörung blieb aus. Nachdem, was ich erfahren hatte, konnte mich nichts mehr schockieren.

»Nicht die Feuerwerksraketen haben für die Explosion gesorgt«, setzte Odessa hinterher, als glaube sie, dass ich zu sehr unter Schock stände, um auf ihre Worte zu reagieren. »Sie haben sich in den Palast eingeschlichen. Im Keller wurden die Rohre repariert. Einer der Arbeiter muss den Sprengstoff eingeschmuggelt haben – Stab für Stab.« Mit steinerner Miene stand sie vor mir. Jedes Wort war ein Vorwurf. Nicht an mich, sondern an die Menschen, die diese Ungeheuerlichkeit ausgeführt hatten. »Sie müssen einen Zeitzünder eingebaut haben. Es war ihr Ziel so viele wie möglich von uns zu töten.«

»Sie?« Nur ein einzelnes, unsicheres Wort – mehr kam nicht über meine Lippen.

»Die Nihilisten«, brauste Odessa auf, als wäre es selbstverständlich. Wir befanden uns im Krieg mit zwei anderen Nationen, aber es schien für sie eine Tatsache zu sein, dass jene, die uns töten wollten, aus unserem eigenen Volk stammten. Wie hätten die Aprilaner oder Maien sich auch unbemerkt Zutritt verschaffen sollen?

Die Nihilisten waren Ungläubige, denn sie zweifelten den Herrschaftsanspruch unserer Familie an, entgegen der dreihundert Jahre überdauernden Tradition. Sie wollten nicht länger von einem Winterkönig regiert werden, sondern frei sein. Wer konnte es ihnen verübeln, wenn man wusste, wie leer ihre Mägen waren? Warum sollten sie jemandem folgen, der sie ohne Waffen und Schuhe in den Krieg schickte und selbst derweil Feste feierte?

»Zwölf Seelen wurden in dieser Nacht verletzt. Einige sind immer noch zur Behandlung in den Spitälern. Trotzdem hätte es so viel schlimmer ausgehen können«, klagte Tanaya ängstlich. »Wie sollen wir uns je wieder sicher fühlen? Das Dienstmädchen, das uns den Tee serviert, könnte für die Nihilisten arbeiten und Gift hineinmischen.«

»Oder sie schicken einen der ihren als Schornsteinfeger getarnt und dieser platziert die nächste Bombe direkt in einem unserer Schlafzimmer«, ereiferte sich nun auch Anastasia.

Ihre Vermutungen überschlugen sich, aber ich lauschte ihnen nur mit halbem Ohr, während die Schuld in mir immer schwerer wog.

Meine Schwestern empfanden es als eine Ungerechtigkeit, was uns zugestoßen war. Ein Fremder war in unseren Palast eingedrungen mit dem Ziel uns zu verletzten, vielleicht sogar zu töten. Vor dem Gespräch mit Koray wäre ich genauso fassungslos wie sie gewesen.