9,99 €

Mehr erfahren.

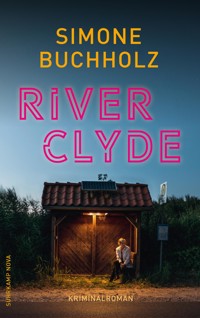

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Chas Riley

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

Hamburg, kurz vor Weihnachten. Irgendwer verprügelt Obdachlose, die Männer liegen mal mehr, mal weniger bewusstlos in den Ecken des idyllischen Karolinenviertels. Dann verschwindet ein Teenagerpärchen. Staatsanwältin Chas Riley kriegt währenddessen zweimal Höchststrafe: Urlaub und Besuch von ihrer Mutter. Sie ermittelt trotzdem, findet ein uraltes Labyrinth – und hochmoderne Verwahrlosung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 203

Ähnliche

Simone Buchholz

Eisnattern

Ein Hamburg-Krimi

Knaur e-books

Über dieses Buch

H

Inhaltsübersicht

Für den furchtlosen Rocco, der nicht mal im Pestkeller Angst hatte.

Wenn du mich küsst, dann ist die Welt ein bisschen weniger scheiße.

Kraftklub

Prolog

Zwei Männer, in rotes Licht getaucht. Sie sitzen sich gegenüber. An einem quadratischen Tisch, in einem rechteckigen Restaurant unweit der Reeperbahn auf Sankt Pauli.

Der eine Mann ist klein, seine dunklen Haare sind akkurat geschnitten und nach hinten gekämmt. Er trägt einen schwarzen Mantel über seinem hellen Anzug und schwarze Lederhandschuhe über seinen unruhigen Händen.

Der andere ist groß und breitschultrig, seine hellbraunen Locken fallen ihm bis über die Ohren. Er trägt eine dicke Lederjacke und dunkle Jeans. Er ist noch jung, sieht aus wie ein Sportstudent. Er sieht aus wie einer, der nicht hierhergehört.

Der Laden ist offiziell ein italienisches Restaurant, aber alle außer den Touristen wissen, dass hier Albaner die Chefs sind. Die Wände sind rot gestrichen, die wenigen Lampenschirme sind auch rot. Abends, wenn auf allen Tischen Kerzen brennen, ist das Licht sehr gemütlich, dann glitzern die an der hinteren Wand aufgereihten Spirituosenflaschen wie Perlenketten. Jetzt, am Tag und ohne die Kerzen, ist das alles ein bisschen zu rot. Die Flaschen sind zum Zerspringen gespannt, und im Raum herrscht ein Licht wie in der Vorhölle. Der abgetretene Dielenboden stöhnt unter jedem Schritt, und es wäre nicht verwunderlich, wenn er voller Falltüren in die Dunkelheit wäre.

Vor den Fenstern schneit es. Hin und wieder kann man in der Ferne das Nebelhorn eines Schiffes hören. Sonst hört man nicht viel. Draußen hat der Schnee Sankt Pauli mit einer ungewöhnlichen Stille bedeckt. Drinnen ist die Musik leise und zurückhaltend, flüsternder alter Diskosoul. Und zwischen den beiden Männern wabert das, was man ein unbehagliches Schweigen nennt. Sie sehen sich an, als hätten beide seit Jahren nicht mehr gelächelt.

Nach einer ganzen Weile zündet sich der mit den kurzen dunklen Haaren eine Zigarette an und sagt:

»Du weißt, was mit Männern passiert, die mich verarschen wollen?«

»Sind so tot wie frittierte Hühnerärsche.«

»Correctamundo.«

Der Dunkelhaarige zieht an seiner Zigarette, bläst den Rauch in die Luft und sieht an die Decke, als gäbe es da etwas zu finden. Dann schaut er zurück zu dem Lockenkopf. Seine Blicke sind jetzt so scharf wie eine Lkw-Ladung Samuraischwerter.

»Sehe ich aus wie eine Schlampe?«

»Nein.«

»Warum versuchst du mich dann zu ficken wie eine Schlampe?«[1]

21. Dezember:

Männer im Schnee

Wenn man alleine ist und es gibt nichts zu tun, hat man im Grunde nur zwei Möglichkeiten: aus dem Fenster starren wie eine alte Katze oder in die eigenen Abgründe starren.

Beides möchte ich lieber nicht.

Frauen und Katzen, das ist mir zu banal. Und meine inneren Schluchten, die sind wegen gefährlicher Ecken geschlossen, da kommt keiner rein, und ich schon gar nicht, zumindest nicht in den nächsten vierzig Jahren.

Also gehe ich spazieren. Spazierengehen halte ich für eine gute Alternative zum Arbeiten, wenn man nicht morgens um zehn schon das Trinken anfangen will.

Ich bin dann ab jetzt und bis zur Jahreswende die Spaziergängerin von Sankt Pauli. Denn sie haben mich gezwungen, Urlaub zu nehmen. Sie haben gesagt, dass ich als Staatsanwältin ja schließlich Beamtin bin und dass Beamte ihren Urlaub nicht einfach ausfallen lassen können. Wenn das alle machen würden. Dann hätten eben alle weniger Urlaub, habe ich gesagt. Da hat die Frau aus der Personalabteilung mich gefragt, ob ich keine Hobbys hab. Nee, hab ich gesagt, Hobbys sind was für Verdränger, für Leute, die ihre Zeit mit Belanglosigkeiten zukleistern, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass jeder von uns nur dieses eine Leben hat und schon morgen tot sein könnte. Die Frau aus der Personalabteilung hat sich geräuspert, und dann hat sie aufgelegt. Wäre sie noch einen Moment länger in der Leitung geblieben, hätte ich ihr erzählt, dass ich gerne zum Fußball gehe, der Fußball nur leider gerade Winterpause hat. Aber das wollte sie offensichtlich nicht hören. Die komische Frau.

Ich hab meine Sachen zusammengepackt, mein Büro in der Staatsanwaltschaft abgeschlossen und den Weg durch den Park genommen. Es ist zehn Uhr. Bis Silvester liegen noch elf Urlaubstage vor mir, die ich mit Anstand rumkriegen muss.

Auf dem Heiligengeistfeld bläst der blanke Hans, ein kalter Winterwind aus Nordost, der hier auf dem riesigen Asphalthandtuch ordentlich Platz zum Tanzen hat. Ist ja ein ziemliches Wunder, so ein freier Platz mitten in der städtischen Wohnungsnot. Keine Ahnung, warum Hamburg sich das leistet. Warum sie da nicht auch endlich mal ein paar Bürotürme oder teure Eigentumswohnungen draufstellen. Machen sie ja sonst überall, wo nur ein Fitzelchen Platz ist. Aber das Heiligengeistfeld fassen sie nicht an. Als wäre da im Rathaus eine Art kollektives Sentiment für den alten Betonplatz. Eine alle Regierungen überlebende zarte Melancholie, die das riesige schiefe Rechteck beschützt, das aus jeder Stimmung in Sekundenschnelle Sehnsucht oder eine Depression machen kann, je nach Tagesform.

Gerade mal drei Monate im Jahr ist es hier pickepacke dicht, läuft hier das große Sich-auf-die-Füße-treten, nämlich dann, wenn Hamburger Dom ist. Der große Rummel, immer vier Wochen am Stück, im Frühling, im Sommer und im Winter. Vorher wird vier Wochen aufgebaut, danach wird vier Wochen abgebaut. Ansonsten ist auf dem Heiligengeistfeld nur ein klein bisschen was los, eigentlich wirklich nicht genug, um so einen leerstehenden Platz zu rechtfertigen. Da kommt vielleicht mal ein Zirkus. Oder irgendein Telefonkonzern oder eine Supermarktkette stellt ein Belustigungszelt auf. Oder es ist Fußballweltmeisterschaft oder Fußballeuropameisterschaft, dann werden natürlich sofort gigantische Leinwände für alle aufgezogen, und es wird getrunken und gepinkelt, und es gibt kein Halten mehr. Ich halte mich vom Heiligengeistfeld fern, wenn es voll ist. Ich mag’s lieber so wie jetzt: frei.

Der böige Wind hat Kraft, er weht von der Seite und wirbelt kleine Schneestaubwolken auf, die in Richtung Millerntorstadion huschen. Da steht die alte Gegengerade, das wackelige Gerüst. Gerade von der Rückseite aus betrachtet, sieht das Ding aus wie ein rostiges Provisorium. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass da fünftausend Leute drauf rumgrölen können, ohne dass es auf der Stelle zusammenbricht.

Linker Hand, genau zwischen mir und dem Stadion, versucht ein Mann, sich auf einem der übers ganze Heiligengeistfeld verteilten Stromkästen eine Zigarette zu drehen. Er sieht aus wie ein aus der Zeit gefallener Seemann. Blaue Wollmütze, kariertes Holzfällerhemd, dunkelblaue Marinejacke, zerknülltes Gesicht. So einer kann Wind ab. Sein Tabak kann das aber leider eher schlecht. Klappt nicht so gut mit der Zigarette. Er packt seinen Krempel zusammen, läuft zum nächsten Stromkasten und versucht es da noch mal. Wieder nichts. Langsam wird er maulig, das kann man sehen, sein Gesicht wird immer knülliger. Ich lasse mich vom Wind ein bisschen in seine Richtung treiben, bleibe vor ihm stehen und biete ihm eine von meinen Luckies an.

»Nee, min Deern. Lass mo steck’n. Aber kanns’ mir büschen Schutz geben?«

Seine Stimme klingt wie ein großes, altes Stück Sandpapier.

Ich stelle mich mit dem Rücken zum Wind, mache meinen Mantel auf und breite ihn über dem Stromkasten aus. Der Seemann hat sich in null Komma nix eine astreine Kippe gedreht. Er steckt die Zigarette in den Mundwinkel, tippt mit dem rechten Zeigefinger an seine Wollmütze und stapft davon. Als er auf Höhe des alten Hochbunkers ist, holt er ein Sturmfeuerzeug aus seiner Jackentasche und zündet sich die Zigarette an. Ihr Qualm vermischt sich mit der dünnen Sonne, dem dicken Wind und dem wirbelnden Schneestaub in der Luft. Ich atme tief ein. Es ist kälter geworden in den letzten Tagen. Da kommt ein Wetter aus Russland zu uns herübergekrochen. Nachts schneit es manchmal, vor einer Woche erst ist der Regen in Schnee übergegangen. Es schneit nicht heftig, der Wind weht nur ab und zu einen Sack voller Flocken vor sich her, nur immer mal wieder eine halbe Stunde lang. Auf den Dächern der bombenlöchrigen, zahnlückigen Häuserreihe in der Feldstraße liegt ebenso zahnlückiger Zuckerguss. Auf den Straßen und Gehsteigen tut sich der Schnee tagsüber zu kleinen Grüppchen zusammen. Am Abend zieht er sich dann in die Ecken zurück.

Irgendwer hat hier und da einen Eimer Sand oder Rollsplitt ausgeschüttet, aber meistens genau da, wo es eisfrei ist. An Stellen also, an denen ihn keiner braucht. Die Hamburger sind ja professionelle Pragmatiker und können eigentlich mit allem schnell gut umgehen, aber beim Anblick von Schnee agieren sie immer ziemlich amateurhaft.

Ich überquere die Feldstraße an der Fußgängerampel und biege in die Glashüttenstraße ein, dann lässt der Wind nach. Meine Schultern und mein Nacken entspannen sich, und ich merke, wie mich das Karolinenviertelgefühl überfällt. Es ist, als wäre ich in eine kleine Extrawelt geworfen worden, ein parallel existierendes Stück Stadt, das eine Spur neben dem Rest fährt. So ist das hier immer. Das Karoviertel ist jetzt gar nicht großartig anders als andere Straßenzüge auf Sankt Pauli. Jugendstilhäuser, zugestückelte Bombenlöcher, Kneipen, Cafés, ein paar schicke Läden und ein paar weniger schicke, man kann Klamotten kaufen und Platten, Schuhe und Geschenke, Kaffee und Kakao, alles in alt und in neu. Es sind eher die Kleinigkeiten, die das Karogefühl ausmachen. Besser: das Kleine. Dass es ein abgeschlossenes Viertel ist, in nur fünf oder sechs Straßenzügen. Ein eigener urbaner Organismus. Die Marktstraße ist die Hauptstraße, da ist alles dicht an dicht, da gibt es im Erdgeschoss keinen Meter, der nicht auch ein Schaufenster für was auch immer wäre. Die drei wichtigsten Querstraßen, die Karolinenstraße, die Glashüttenstraße und die Turnerstraße machen’s fast genauso. Eine insgesamt freundliche Mischung aus Neuem und aus Läden, die schon seit über zwanzig Jahren aufhaben. Und jede Bar, jedes Café, liegt es auch noch so mittendrin, tut, als wäre es eine Eckkneipe. Eine bedeutende Eckkneipe an einem wichtigen Platz. Das Karoviertel nimmt sich ernst und hat sich selber lieb. Das ist selten geworden unter zynischen, durchironisierten Großstädtern. Das ist etwas Schönes. Und zu guter Letzt muss man das Karoviertel fast überhaupt nicht verlassen, wenn man hier wohnt. Eigentlich nur dann, wenn man mal zu Budnikowsky will. Der Drogeriemarkt, den es in Hamburg an fast jeder Kreuzung gibt und der mehr eine Stammkneipe als ein Drogeriemarkt ist, ist das Einzige, was man im Karoviertel nicht finden kann. Aber sonst ist hier von allem alles. Ich schwöre.

Und dann noch das Licht, das sie im Karoviertel machen. Das ist hier gelblicher, wärmer, altmodischer als woanders. Ich bin mir fast sicher: Die verwenden heimlich hübschere Glühbirnen. Die importieren sie aus Paris oder Marseille. Außerdem hat das Karoviertel für einsame Spaziergängerinnen wie mich in diesen Tagen einen entscheidenden Vorteil: Weihnachten findet so gut wie nicht statt.

Es sind nur noch vier Tage bis Heiligabend, und das Unbehagen sitzt mir unter der Haut wie eine dünne Schicht zersplitterter Lichterketten. Sticht sich in mein Bewusstsein, egal, in welche Richtung ich mich bewege. Überall in der Stadt treffe ich seit Wochen auf glitzernde Zweige, rührselige Gesichter und zu viel Lametta. An manchen Tagen habe ich das Gefühl, als würde ich von Engeln gejagt. Aber jetzt bin ich schon die ganze Marktstraße langgelaufen und habe noch keinen einzigen Stern, keinen Tannenbaum, kein Rentier und keinen Nikolaus gesehen. Nicht eine kleine Christbaumkugel. Hier scheint sich niemand großartig für das Thema zu interessieren. Keine Ahnung, woran das liegt. Untermauert aber natürlich meine Theorie vom Paralleluniversum Karolinenviertel. Vielleicht kriegen die ja von Weihnachten einfach nichts mit. Auf der anderen Seite des Heiligengeistfelds, in meinem Viertel also, haben alle einen totalen Weihnachtsknall. In diesem Jahr hängt endgültig in jedem Fenster irgendwas, das blinken kann. Oder ein grinsender Weihnachtsmann. Oder ein winkender Weihnachtsmann. Oder ein Bild aus Kunstschnee. Überflüssiger Quatsch. Der Himmel malt zurzeit jede Nacht Bilder aus echtem Schnee. Keine Ahnung, warum sie ausgerechnet in meinem Stadtteil so heiß auf Weihnachten sind.

Ich setze mich auf eine mit bunten Fliesen beklebte Bank, die auch im unbarmherzigsten Matschwetter noch zuversichtlich in die Welt kuckt. Ich zünde mir eine Zigarette an und genieße den Blick auf die kleine Brücke über den S-Bahn-Schienen. Eigentlich mag ich große Brücken lieber, aber ich hab mit den Jahren gelernt, es zu nehmen, wie es kommt. Gerade in letzter Zeit. Ich habe begriffen, dass ich gegen manche Dinge einfach nicht ankann. Ich hole mein Telefon raus und wähle Klatsches Nummer.

»Hey!«, sagt er. Es hört sich an, als wäre er am Hauptbahnhof.

»Wo bist du?«, frage ich.

»Reeperbahn«, sagt er. »Muss was besorgen.«

Heißt so viel wie: Geht dich nix an.

Mir ist einfach nicht wohl bei der Sache. Klatsche ist glücklich mit seiner Bar, er und Rocco Malutki machen sich auch wirklich gut als Gastronomen, der Laden ist jeden Abend bumsvoll. Aber da lungern neuerdings immer öfter Typen rum, die nicht in Ordnung sind. Ich kann das sehen. Und ich kann sehen, dass sie was von Klatsche wollen. Sie wollen ihn wieder reinziehen in den Kiezstrudel. Ich habe mir vorgenommen, nichts dazu zu sagen, und ich weiß, dass Klatsche sich das erstens verbittet und zweitens erwartet, dass ich ihm vertraue. Ich weiß ja im Grunde auch, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Der baut schon keinen Scheiß. Das wird schon alles gutgehen. Er ist nicht nur mein Nachbar und Irgendwiefreund, er ist auch ein richtig cooler Macker. Und mit den kleinen Kiezkneipen ist es wie mit den kleinen Brücken: Man muss sie nehmen, wie sie sind. Die Blaue Nacht war schon immer ein Verbrecherloch. Da hingen schon immer undurchsichtige Typen rum. Klatsche ist nicht undurchsichtig. Er schmeißt nur nicht gern jemanden raus. Und er weiß, dass man manche Leute auch nicht rausschmeißen sollte, wenn man im Milieu in Frieden Geschäfte machen möchte.

Es wird nichts passieren. »Ich hab Urlaub«, sage ich.

»Geil, wir fahren weg!«

Klatsche will immer mit mir wegfahren. So wie wir damals im Sommer weggefahren sind. Da waren wir zusammen in Glasgow. Das war schon nicht schlecht. Hab gar nicht gemerkt, dass ich Urlaub habe. Ich ziehe an meiner Zigarette. Vielleicht sollten wir wirklich abhauen. Ist ja nicht so, als hätte die ganze Stadt nur darauf gewartet, dass ich spazieren gehe. Ob ich das jetzt mache oder am Hafen eine Ratte ins Wasser fällt. Juckt keinen.

»Können wir ja heute Abend mal drüber reden«, sage ich.

»Kommst du in die Blaue Nacht?«, fragt er.

Ich nicke und lege auf. Mir wird kalt. Ich mache mich auf den Weg zurück durch die Marktstraße. Vielleicht trinke ich da vorne an der Ecke einen Kaffee. Bei diesem lauten Italiener. Der Calabretta sagt immer, dass die Typen zwar nerven, aber einen guten Kaffee machen. Vielleicht gehe ich auch einfach weiter und drehe eine Runde durchs Portugiesenviertel, Carla besuchen. Ich hab sie schon seit Tagen nicht mehr gesehen, weiß gar nicht, wie’s ihr geht. Früher haben wir oft telefoniert. Ein paarmal am Tag. Aber Carla hat ihr Mobiltelefon abgeschafft. Sie sagt, die Welt ist ihr zu digital geworden. Sie sagt, sie ist ein analoger Mensch, und sie versteht das alles nicht mehr. Sie will das nicht mehr. Ich finde das nachvollziehbar, aber ein bisschen leichtsinnig. Sie hat ja in ihrem Café keinen Festnetzanschluss. Sie kann keine Hilfe holen, wenn was ist. Und es war ja schon mal was, damals im Keller. Okay, die beiden Vergewaltiger sitzen im Knast, aber das sind ja nicht die Einzigen, die ihr gefährlich werden könnten. Ich sage ihr dauernd, dass das nicht klug ist, eine Frau in einem Laden ohne Telefon. Sie hört nicht auf mich. Sie hört ja nie auf irgendwen.

Ich überquere die Turnerstraße und vermeide es, in das Schaufenster mit den übertriebenen Anzügen zu kucken. Der Laden brummt seit Jahren wie verrückt, aber ich frage mich immer wieder, welcher ernstzunehmende Mann so einen ultraschmalen, bunten Pussyscheiß tragen soll. Entschuldigung: Da kann man sich doch gleich die Eier abschneiden.

Zuerst sehe ich nur einen Mantel, dann nackte, schmutzige Füße. Der Mann liegt auf einer Treppe zum Souterrain. Er liegt zusammengewickelt vor einer dicken Metalltür, wie ein Haufen liegt er da, als wäre er einfach ausgekippt worden. Ich gehe zu dem Mann runter, setze mich auf die Stufen und ziehe vorsichtig den Mantel zur Seite. Sein Gesicht ist voller Patina. Und es ist hemmungslos zerschlagen worden. Überall Blut und Schwellungen. Ich suche nach seiner Hand, finde einen von der Straße geschundenen Klumpen und tatsächlich einen Puls. Der Mann lebt. Ein bisschen lebt er noch. Ich traue mich nicht, ihn zu bewegen, wer weiß, wo er noch überall blutet. Jetzt keinen Fehler machen. Ich steige schnell zurück auf die Straße, kucke, ob jemand in der Nähe ist, der mir helfen kann. Aber da ist keiner. Das Karolinenviertel macht erst gegen Mittag auf. Ich rufe die Kollegen vom Polizeikommissariat 16 an und sage, dass wir einen Krankenwagen brauchen.

Das sah nicht gut aus. Die Sanitäter und der Notarzt haben die Augenbrauen hochgezogen und die Köpfe geschüttelt, als sie den Mann in den Krankenwagen verfrachtet haben. Sie bringen ihn in die Notaufnahme, haben sie gesagt, aber es hat sich angehört, als meinten sie die Leichenhalle. Ich bin noch eine Weile an den abgetretenen Treppenstufen stehen geblieben. Hinter der dicken Tür geht’s zu einem Secondhand-Laden, Öffnungszeiten von vierzehn bis zwanzig Uhr. Wenn der Besitzer kommt, ist hier alles schon wieder sauber, wahrscheinlich wird er gar nicht bemerken, dass vor seinem Laden ein halbtoter Mensch gelegen hat. Er wird überrascht sein, wenn die Polizei mit ihm reden will. Falls die Polizei mit ihm reden will. Im Moment wirken die Kollegen nicht so, als wäre das hier ein Fall, der Priorität hat. Ein Obdachloser liegt bewusstlos in der Gegend rum. Ist ja nicht so, als wäre das besonders ungewöhnlich.

Ich bin mir da nicht so sicher. Es schwebte ein Grauen über der Treppe. Wie ein kaum sichtbarer, böser Schatten. Und ich verstehe die nackten Füße nicht. Diese Jungs laufen bei dem Wetter doch nicht ohne Schuhe rum. Die haben vielleicht kein Zuhause, und die meisten trinken auch zu viel, aber die sind nicht doof.

Jetzt sperren sie die Treppe erst mal kurz ab, zwei Kripokollegen in weißen Overalls suchen nach Hinweisen, nach ein paar Spuren, aber letztlich heben sie nur sämtlichen Müll auf, der die Stufen bedeckt. Zigarettenkippen, Glasscherben, Pappbecher. Polizeistaubsauger. Schön ist das nicht. Als sie anfangen, die Treppe zu putzen, gehe ich. Ich will zu Carla, jetzt erst recht.

Ich laufe durch die Glashüttenstraße zurück zum Heiligengeistfeld. Da ist der schnelle Wind wieder, er treibt ein paar einzelne Sonnenstrahlen vor sich her.

Und meinen Kollegen Inceman.

Ich erkenne ihn von weitem.

Wie alle besonders langbeinigen Männer hat er eine spezielle Art zu rennen. In Sportklamotten verstärkt sich das noch. Der Inceman sieht aus wie ein teures Turnierpferd, wie er mir da so über den Platz entgegensprintet.

»Komischer Ort zum Sport machen«, sage ich, als wir auf gleicher Höhe sind.

»Ich finde das perfekt hier«, sagt er und tänzelt noch kurz, dann hält er an.

Er steht vor mir und dampft. Dunkel und nass. Auf seinen schwarzen Augenbrauen hat sich Feuchtigkeit gesammelt, hin und wieder fällt ein kleiner Tropfen auf seine meterlangen Wimpern. Diese Augen können einen echt in die Hölle ziehen. Seine Lippen sitzen wie gemeißelt, zu allem entschlossen. Manchmal hab ich das Gefühl, ich muss den schönen Türken nur ansehen, schon bin ich verloren.

»Geh heute Abend mit mir aus«, sagt er.

Er steht ganz still, und von dem vielen Dampf, den er verbreitet, wird mir schwindelig. Und neben uns steht dieser ewige Hochbunker, das düstere, sich in den Hamburger Himmel bohrende Geschoss, über siebzig Meter breit, fast vierzig Meter hoch, ein blöder Fingerzeig der Apokalypse, den kann ich eh nicht gut ab, der macht mich eh schwach.

»Ich geh nicht mit dir aus«, sage ich.

»Ich kann warten«, sagt er.

Ich schüttele den Kopf und muss lachen.

»Lach nicht. Ich meine es ernst.«

Ich weiß. Es geht um Liebe. Und genau das ist nichts für mich.

»Lauf weiter«, sage ich.

Er umrundet mich einmal, und dann läuft er Richtung Karoviertel, er läuft rückwärts und behält mich im Blick, sieht, wie ich ihm nachschaue, meine Augen sind noch in seinen Dampf gehüllt. Dann dreht er sich um und gibt Gas. Hoppi Galoppi. Turnierpferd, sag ich doch.

Bei Carla ist nicht viel los. Vormittagsruhe. Die Frühstücker sind weg, die Mittagsleute noch nicht da. Carla steht hinterm Tresen und macht mir einen Kaffee, und ich muss die ganze Zeit grinsen. Sie hat einen Pullover an, einen richtigen, aus Wolle. Sie hat nie Wolle an, zumindest nicht so viel am Stück. Meine portugiesische Freundin ist die Frau ohne Kälterezeptoren. Kann auch mitten im Winter in einem dünnen Kleidchen überleben.

»Warum grinst du so?«, fragt sie. Grinst selber.

»Du hast einen Pullover an«, sage ich.

Carla macht ein empörtes Gesicht und sagt: »Du auch.«

Ich ziehe die Augenbrauen hoch.

»Ich find’s einfach gerade muckeliger so«, sagt sie.

»Was ist los?«, frage ich. »Wirst du alt?«

Jetzt zieht sie die Augenbrauen hoch. Sie stellt mir ein Glas mit Kaffee hin und ein Kännchen mit heißer Milch.

»Hörnchen dazu?«

»Ja, bitte«, sage ich. »Und einen Rollkragen für meine Freundin.«

»Hör mal«, sagt sie, »sollte ich jemals nach einem Rollkragen verlangen, kannst du mir dazu auch gleich einen Rollstuhl besorgen.«

Sie hat recht. Ein Rollkragen an Carla ist eine bizarre Vorstellung. Das wäre eine Vorschau aufs Ende. Ihr Pulli mag aus Wolle sein, aber er hat einen echt unseriösen Ausschnitt und zeigt sehr deutlich, dass es sich hier um eine einigermaßen junge Frau handelt. Und dass alles da ist, wo es hingehört.

»Ach nee«, sagt sie, »kuck mal, wer da kommt.«

Ich drehe den Kopf zur Tür. Der Faller.

»Was macht der denn hier?«

»Überraschung«, sagt Carla.

»Überraschung«, sagt der Faller und nimmt seinen Hut ab. Sein Gesicht ist vom Hamburger Wetter und dem jahrelangen Einsatz auf Sankt Pauli in Falten gelegt, aber das sind Falten der guten Art. Es sind keine traurigen, verbitterten Falten. Sie ziehen sich einfach in fröhlichen Furchen kreuz und quer durch seine Haut. Nur zwischen Nase und Mund, da sind ein paar, die weh getan haben, das weiß ich.

»Sind Sie wegen mir hier?«, frage ich. »Oder wegen ihr?« Ich zeige auf Carla.

»Er ist wegen des sensationellen Kaffees hier«, sagt Carla.

Blödsinn. Der Faller trinkt bröckeligen Filterkaffee. Für den zählt nur das Koffein, der Rest ist ihm egal.

»Ich war gestern schon bei Carla«, sagt er und kuckt wichtig. »Beruflich.«

»Gibt’s hier was zu schnüffeln?«, frage ich. »Für alternde Privatdetektive?«

»Gott bewahre!« Carla hebt die Hände.

»Ich bin jetzt so ’ne Art Bünabe«, sagt der Faller.

»Ein was?« Carla legt die Stirn in Falten.

»Das ist ein bürgernaher Beamter«, sage ich. »Faller, haben Sie heimlich wieder bei der Polizei angeheuert?«

Der Herr Ex-Kommissar setzt sich auf einen Barhocker, verschränkt die Arme vor der Brust und lächelt sehr zufrieden. Sein altersgerechter Bauch zittert ganz leicht. Das ist immer so, wenn er sich freut. Ein inneres Kichern.

»Wie jetzt? Sagen Sie schon: Sind Sie wieder ein Bulle? Und wenn ja, warum weiß ich davon nichts?«

»Ich arbeite weiterhin auf Honorarbasis«, sagt er, und dann klingt er richtig stolz: »Aber die Kollegen haben mich als Berater engagiert. Für die Gastronomie rund um den Kiez.«

Carla stellt ihm einen Caffè Americano hin.

»Wow. Hört sich für mich nach einem goldenen Job an«, sage ich. »Wie funktioniert das genau?«

»Ich lungere so viel wie möglich in Kneipen und Cafés rum«, sagt der Faller und grinst. Der Bauch zittert jetzt richtig. Der Faller weiß, dass ich ihn beneide und sofort mitmachen würde. Vielleicht mach ich das ja auch. Hab schließlich Urlaub. Und mit dem besten Kommissar aller Zeiten an meiner Seite ist die Gefahr sehr gering, dass ich mich aus Versehen tagsüber volllaufen lasse. Der Faller passt immer gut auf mich auf.