Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

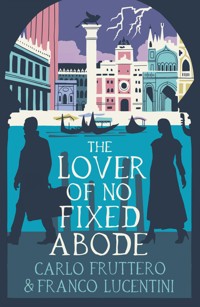

Un clásico moderno de las letras italianas Una de las grandes historias de amor de la literatura europea del siglo XX Esta es una historia de amor, una historia veneciana, una historia de tres días acotada por la llegada de un avión y la partida de un barco. En ella, la sombra del equívoco y la resplandeciente mundanidad se dan la mano, la pasión y la sospecha se entrecruzan de continuo. Alrededor de los dos amantes se despliega el laberíntico plano de la ciudad, el juego de los canales, la vaporosa ambigüedad de la laguna. Ella es una noble romana experta en arte antiguo; él, un encantador guía turístico, un misterioso conocedor de todas las lenguas y los secretos de todas las cosas, supremamente irónico y a menudo reticente, alguien que ha visto mucho porque ha vivido mucho… Indagando en la condición errante del hombre, siempre en perfecto equilibrio entre la tragedia y la comedia, Fruttero & Lucentini —desprejuiciados, visionarios, «dos Watson sin Sherlock Holmes», como gustaban definirse, y una de las voces más originales de la literatura italiana del siglo XX— lograron en este clásico indiscutible de la literatura italiana un brillante ejemplo de narración noblemente legible, que disimula su complejidad, pero no oculta su fina ironía, la elegancia de la trama y su sabiduría psicológica. «Esa mezcla de atención, escrupulosidad, precisión y desenfado es quizá lo que más me gusta de esta novela, lo que me ha brindado una alegría tan viva y misteriosa».Natalia Ginzburg «Fruttero & Lucentini abrieron para el público italiano una ventana que daba a lo mejor de la literatura fantástica mundial».El País

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Portadilla

I. Cuando Mr. Silvera se decidió por fin

II. El postigo de roble, que era

III. Cuéntame tus oscuros propósitos

IV. Mis últimas horas «normales» me parecen

V. Aun teniendo, como suele decirse, cierto

VI. Me desperté sin sueño

VII. La corpulenta pareja de Hamburgo

VIII. La librea de casa, chaqueta de paño

IX. El mundo se te puede venir encima

X. La despertó solo para despedirse

XI. De las dos cosas que había empezado

XII. Salieron salen salimos hemos salido

XIII. (posfacio)

Índice sentimental de nombres, lugares y cosas notables

Notas

Créditos

I

Cuando Mr. Silvera se decidió por fin

1

Cuando Mr. Silvera se decidió por fin (look, look, Mr. Silvera!) a soltarse el cinturón de seguridad para acercarse a la ventanilla y asomarse por encima de los que tenía delante, Venecia ya casi no se veía; no distinguió más que un lejano fragmento de mar color aluminio y un inmediato, macizo trapecio de aluminio, el ala.

—The lagoon! —repetían los turistas de su grupo y de los otros dos que llenaban el vuelo Z114—. ¡La lagunas! ¡A lagunee!

Como siempre, para ellos es indispensable nombrar, más que ver, las ciudades y los templos y las estatuas y los frescos, y las cascadas y las islas y todas las tierras y aguas que pagan por visitar. Look, look, the Coliseum, the Sixtine Chapel, the Casbah, les Pyramides, la Tour de Pise, the lagoon… Parecen invocaciones para suscitar cosas imaginarias, hacer que existan unos instantes antes de que vuelvan al círculo mágico. Cinco o seis, naturalmente, tratarán de atrapar para siempre la laguna con sus tomavistas o cámaras fotográficas.

Indiferente a tales ilusiones, Mr. Silvera se reacomodó en su sitio, las piernas largas extendidas de lado en el pasillo entre los asientos, una sonrisa benevolente preparada para saltar. Visto de perfil es un hombre sobre los cuarenta años, alto y delgado, con una cabeza de medalla perfectamente dibujada y con los hombros ligeramente curvos de un deportista, un empedernido jugador de tenis que, por ejemplo, en un determinado momento, por alguna razón, lo hubiera dejado del todo; o quizá un ajedrecista, encorvado por las largas meditaciones sobre el alfil. Sus manos, delgadas, delicadas y nerviosas, hacen pensar en el póker o en la ruleta, pero también en sabios contactos con cerámicas, pergaminos o instrumentos musicales, y también con medias femeninas, con sedas y encajes y complicados cierres de collares.

Un hombre insólito, que hace blandamente (¿estoicamente?) un trabajo un poco incongruente, un poco mezquino. Guía de grupo. Acompañante y animador turístico. Por lo general, los eligen más jóvenes; los otros dos grupos del vuelo Z114 tienen como guías a una chica que se ríe todo el rato y a una especie de campesino achaparrado con un flequillo rubísimo sobre los ojos.

Silvera ha recogido a su grupo esta mañana, a las 6:15, delante de la sede de la Imperial Grand Tours, la agencia de viajes londinense para la que trabaja desde hace un tiempo. Le ha bastado el trayecto de autobús hasta el aeropuerto de Heathrow para conocer a esas 28 personas o, mejor dicho, para encajarlas en su memoria, que es notable y está acostumbrada a clasificaciones instantáneas. Típica gente, típica clientela de la Imperial, jubilados, pequeños comerciantes, pequeños empleados, artesanos, de nacionalidades recurrentes: ingleses y franceses la mayoría, pero también algún sudamericano o canadiense, algún escandinavo, dos jamaicanos, dos indios y un portugués con una hija adolescente, que no aparta jamás de Mr. Silvera sus grandes ojos nocturnos. También los nombres son siempre los mismos: Johnson, Torres, Pereira, Petersen, Singh, Durand…

El vuelo Z114 ha hecho escala dos veces, en Bruselas y en Ginebra, para recoger otros grupos; en Ginebra han embarcado también tres pasajeros en lista de espera, cuyo vuelo a Venecia y Atenas había sido cancelado. Dos hombres de negocios griegos y una mujer italiana, que ahora se sienta a la altura de Mr. Silvera, al otro lado del pasillo central.

Una azafata de anchas caderas recorre apresurada ese pasillo, busca los últimos vasos de papel que recoger, y Silvera aparta con rapidez sus largas piernas y le sonríe. Pero ella sigue con el morro torcido, absorta en conjeturas amorosas o, mucho más probable, en quejas sindicales.

Silvera se encoge un poco de hombros, gira un pelín su sonrisa, y la italiana, al otro lado del pasillo, se la devuelve. Ya pasaron —se dicen sus ojos maliciosos, resignados— los tiempos en los que los pasajeros se trataban con protocolo de gran hotel, con atención de jardín de infancia; aunque, por otra parte, ¿qué se puede esperar de los pasajeros, de los cargamentos de turistas de este tipo? Mucho es ya que los lleven hasta Venecia por lo que han desembolsado.

El aparato toca tierra, frena con un soplido rabioso, y va reduciendo la velocidad a lo largo del borde de la laguna.

—Well —murmura Mr. Silvera levantándose—, well…

La alta estatura parece otorgarle una vaga superioridad, desmentida por la chaqueta de tweed bastante raída, por los pequeños agujeros de quemaduras en el pecho del impermeable que se está poniendo. La chica que ríe ya se ha puesto en marcha con su grupo; el campesino rubio pide orden y calma al suyo, que es el menos numeroso.

—Well —suspira Mr. Silvera bajando su bolsa.

Se da cuenta de que también su vecina italiana está intentando alcanzar un maletón, se lo baja y se lo entrega caballerosamente.

—Thank you —dice la mujer.

—Ah —dice Mr. Silvera, con la mirada distraída.

Después es engullido por su grupo, please, please, Mr. Silvera, hay chaquetas y bufandas que recuperar, bolsos que sacar del portaequipajes, paquetes olvidados bajo los asientos, y también impacientes que retener y tardones que azuzar. La hija del portugués lo sigue con la cabeza gacha, mirándolo desde debajo de las bellísimas cejas negras, y es «contada» al final de la escalera de embarque, donde Mr. Silvera y los otros dos guías están parados al viento dividiendo los grupos.

Pero no es a ella a quien Mr. Silvera tiende la mano para bajar el último peldaño. El honor (seguido de una melancólica indiferencia, con una indefinible sombra de complicidad) es para la señora italiana.

—Thank you —repite ella, seria.

—Ah —murmura, sin mirarla, Mr. Silvera.

Parte hacia la terminal a la cabeza de los suyos, que caminan todos sin dejar de mirar el vasto aluminio de la laguna para que no se pierda ni un céntimo del precio de la oferta. El grupo de la chica francesa los precede en el control de pasaportes y la aduana, donde todo transcurre sin obstáculos, en realidad nadie comprueba nada, y al otro lado de la barrera está ya Mr. Silvera coagulando una vez más a sus 28, impidiendo que se desperdiguen entre los baños y el bar.

—No, no —dice indulgente—, no capuchino, please, no vino.

Salen de nuevo al viento, y en la explanada algunos autobuses están a la espera. Pero ellos tiran hacia la laguna, que empieza a pocos metros a la izquierda y desaparece a lo lejos, contra un horizonte lanuginoso. Atracadas en un muelle, meciéndose entre las gaviotas, cuatro o cinco lanchas estrechas con banderita en la popa.

—¿Taxi? —pregunta el patrón de una de las lanchas—. Venedig taxi? Taxi Venise? —repite indicando un punto alejado, más allá de las aguas.

Un poco más adelante, el grupo del campesino rubio se deja caer con estruendo y carcajadas a bordo de un barco barrigón con cabina de crucero.

La protesta se propaga por las miradas de los 28. ¿Y nosotros?

—No boat —dice resoluto Mr. Silvera—, no boat, no barco, sorry.

Los precios que ofrece la Imperial, explica, no permiten la llegada a Venecia por mar, a través de la laguna gris. Para la Imperial hay un estupendo autobús italiano, a fine italian coach, de color rojo, que pasará por el famoso puente.

—A famous bridge? —se consuelan los 28.

—Sí, el más largo de Europa —miente Mr. Silvera, reencaminándolos hacia tierra firme. Él se quedará allí todavía un momento a vigilar que los equipajes se carguen correctamente en la lancha de la compañía de trasporte y que se envíen a su destino.

Ahora está solo en el muelle y mira la laguna como un príncipe, un condotiero que finalmente toma posesión o, acaso, que se despide de ella porque la ha perdido para siempre.

Una de las lanchas se separa de la orilla, traza en el agua una elegante parábola y se orienta veloz hacia Venecia entre los chillidos de las gaviotas. Cerca de la bandera de popa está, por última vez, la italiana del vuelo Z114, que soy yo.

—Ah —murmura Mr. Silvera.

Y no responde a mi saludo, no levanta la mano, mientras su impermeable se agita como un raído banderín gris en el viento de noviembre.

2

Yo no le había dado importancia, entonces, al hecho de que Mr. Silvera fuera guía de grupo, acompañante, animador turístico o como diablos se diga. En medio de aquella muchedumbre voladora, por fuerza reparé en él al primer vistazo y lo registré con un interés casi profesional, él y su perfil de medalla antigua; pero sin mayor curiosidad, sin preguntarme cómo se las apañaría con aquella manada que lo interpelaba continuamente: ¡Mr. Silvera, Mr. Silvera! Lo coloqué en un imaginario catálogo de subasta personal con la etiqueta de «viajero insólito, incluso un poco misterioso», y después seguí pensando en mis cosas.

Ahora, naturalmente, no sé decir qué impresión me habría causado si lo hubiera considerado únicamente en función de su, llamémoslo así, trabajo. Que es estupendo, entendámonos, para estudiantes con poco dinero que quieran ver mundo durante el verano (el hijo de Rosy y una hija de mi primo Macchi lo han hecho durante años), pero que, en noviembre, ejercido por adultos y con grupos de ese nivel, solo puede definirse como miserable. Es probable que hubiera perdido todos los puntos sin remedio, el señor Silvera. Lo habría liquidado con un pensamiento de conmiseración del tipo: «Mira ese pobre hombre, lo que le toca hacer, peinando ya canas»; o quizá, por el apellido: «Mira lo que tiene que hacer el pobre sefardita para sobrevivir». Un fracasado, un muerto de hambre, un bum. Y de esa clase de primeras impresiones un hombre ya no se recupera. De haber sido así, después, las cosas habrían ido de otra forma bien distinta, mejor dicho, probablemente no habrían ido de ninguna manera.

Sin embargo, gracias a esa fortuita o un poco soñolienta falta de atención, heme aquí reflexionando sobre mi trabajo, llamémoslo así, y encontrándole significativos parecidos con el suyo. Es un trabajo no menos vagabundo. Un trabajo en el que también hay que ganarse a la clientela, tragar sapos y humillaciones, y estar siempre preparado para engatusar, halagar, apaciguar, suavizar a personas perfectamente espantosas. Es un trabajo que te lleva a frecuentar la belleza, a buscarla, valorarla, ilustrarla con absoluta indiferencia, sin verla en realidad. Quizá exagero, pero la única diferencia entre un guía turístico y yo me parece que es esta: al primero se le paga con un «fijo» ridículo y alguna magra propina, mientras que a mí me pagan con jugosos cheques de bancos prestigiosos.

De ahí la separación: él, con su rebaño en el vaporetto;1 yo, en lancha a mi hotel en el Gran Canal, y a la ficción de un recibimiento de otros tiempos: cómo está, otra vez veneciana, ha ido bien el viaje, ha visto qué tiempo, hay algo de correo para usted, le preparo un manhattan, un té chino quizá. Cosas así, dichas con esa familiaridad profesional destinada a hacerme sentir «como en casa» incluso con intervalos de meses. Y el viejo botones Tommaso, que maneja el ascensor con la seriedad y solemnidad del chambelán encargado del globo aerostático de Luis XVI, que afirma como para sí: «Cada vez más bella».

Sabe hacer su trabajo, te suelta una frase como esa, pero dejándote claro que es la traducción al idioma granhotelero de la vernácula «caramba», o de otra expresión más ruda que le sale de sus extenuados lomos (¿de verdad tan extenuados?).

Me miré de pasada en los generosos, omnipresentes espejos dorados, que también sabían hacer su trabajo. Vi (y de inmediato catalogué, sin omitir el «bello marco de estilo coevo») un Retrato de joven mujer atribuible a un «maestro toscano o umbro de principios del 1500», con influencias botticellianas y lippescas por una parte y peruginescas por otra. ¿Raffaellino del Garbo? Prescindiendo del ensemble de voyage de escuela franco-japonesa (Isseymiyake), la retratada presentaba de hecho marcadas semejanzas con otras madonas de ese artista, así como con la rubia y atractiva Dama de perfil, que Berenson (seguido por mi amigo Zeri) le atribuye en la colección de la baronesa Rothschild en París. Un retrato más satisfactorio aún teniendo en cuenta que, habiendo Raffaellino, o alguien por él, cortésmente omitido el «AETATIS SUAE XXXIV», los años podrían sin más bajar a XXX e incluso menos.

Sobre las gruesas alfombras nos cruzamos con unos japoneses caminando en silencio y en fila de a dos, como escolares. Todos hombres, todos vestidos de negro.

—Al menos ellos no montan jaleo —observó Tommaso con condescendencia.

—¿Vienen muchos también fuera de temporada?

—Cada vez más, y en todas las estaciones. ¡Bah! Dicen que son turistas, pero para mí que vienen a copiar Venecia. Verá como un día u otro fabricarán una ellos, una imitación perfecta.

De pronto se arrepintió de su broma, que seguramente debía de haber hecho ya con éxito quién sabe cuántas veces.

—Venecia no se puede imitar —añadió con orgullo.

Sin embargo, su opinión es una impresión que a veces también tengo yo en esta ciudad demasiado contemplada: como si esos millones y millones de pupilas admiradoras tuvieran el mismo imperceptible y perpetuo poder de erosión que las olas, cada mirada, un granito de Venecia robado, absorbido…

*

Sin siquiera deshacer la maleta, llamé a Chiara por teléfono para que me confirmara la cita de la tarde. Tenía que visitar una colección de cuadros antiguos, pero de valor todavía no establecido, y si se daba el caso asegurar la venta en Fowke’s, la casa de subastas para la que trabajo. Chiara es nuestra corresponsal local y la cita ya me la había confirmado dos días antes. Pero en Venecia nunca se sabe. En esta ciudad donde no se conoce la prisa todo es susceptible de aplazarse hasta el lunes próximo.

—Hola, ¿Chiara? He estado a punto de quedarme en tierra pero ya estoy aquí. Dime, ¿sigue en pie la cita a las tres?

Escuché con previsible desilusión (la desilusión en este trabajo es la norma) que sí, que las tres era la hora buena, pero no tanto así los cuadros: parecía que la famosa colección Zuanich ya la habían visto otros y la habían encontrado una simple recopilación de pintarrajos.

—Auténticos del xvii o xviii, me han dicho, pero pintarrajos.

—¿Quién la ha visto?

—Ahora mismo, casi todos. Incluso del Ministerio de Cultura han mandado a alguien, pero ya se sabe que no pondrán restricciones, parece que son poca cosa, «cuadros de decoración», como dicen ellos. El único que muestra interés es Palmarin. Quise avisarte en París, pero ya te habías ido. En cualquier caso, ya que estás, ¿quieres echar un vistazo también tú?

—Adelante con ese vistazo.

—Y hay otra cosa, una recomendación de una villa de Padua, que viene del mismo Palmarin. Con él tenemos una cita a las cinco.

—Adelante con lo de Palmarin.

Deshice la maleta, pasé por la ducha y luego llamé para hacerme invitar a casa de Raimondo, gran amigo veneciano.

—Divina —dijo—, un lenguado en mi casa. Ahora.

—No puedo, tengo una cita dentro de poco.

—Cena, entonces.

—Eso esperaba.

—Alegría inmensa.

Dichas por su voz un poco clueca y en ese tono deliberadamente plano, distraído, apresurado, las hipérboles que usa continuamente siempre me hacen reír. Es una lengua chismosa y maligna, un feroz despellejador, pero no contra mí, porque yo conozco su secreto y podría chantajearlo. Fue aquella vez que lo sorprendí mientras arrastraba la pesada maleta de una vieja turista alemana en apuros por un muelle, por la zona de los Frari. Él trató de salir airoso, suspirando:

—Qué quieres, a los ocho años me violó un monitor de los scouts.

—No, querido, ahora ya te tengo —le sonreí despiadada—, ahora sé que sí que tienes corazón.

Su palacete en Ruga Giuffa, siempre lleno de invitados multicolores, es quizá lo que más se parece a lo que fue la Venecia de antaño.

Abajo, en el restaurante, pedí un lenguado por pereza y miré distraídamente a mi alrededor constatando una vez más que es casi imposible, en Venecia, ver personas que sean verdaderamente personas, individuos. Todos los que tragaban manhattans o bellinis, yo obviamente incluida, tenían pinta de estar ahí por cuenta de alguna fundación, universidad, asociación internacional, gran empresa, gran museo. Incluso de las jóvenes parejas en luna de miel cabía esperarse la placa de identificación colgada en el pecho o las facturas para la hoja de gastos en el bolsito de Gucci.

Mientras afuera, arriba y abajo por el famoso canal, desfilaban los cromos turísticos pegados en los vaporetti como en un álbum de etnología elemental —ahí va una carga de rubios teutones y escandinavos; allá, un puñado de caras amarillas; allí, de puntos negros, españoles o griegos—, cada grupo apiñado en torno a su Mr. Silvera. Si bien, hay que reconocerlo, no pensé ni de pasada en Mr. Silvera, lo cual me parece inverosímil, imperdonable, ahora que de aquellas horas sin historia (¡sin mí!) querría saberlo todo, punto por punto, instante por instante.

Pero se puede imaginar. Se puede, en su mayor parte, reconstruir.

3

Cuando comprueba que hasta el último de sus 28 ha abandonado el vaporetto («Vite, vite, madame Dupont!»), Mr. Silvera se adelanta a la muchedumbre y va a toparse con un grupo de rusos de rechonchas y rapadas nucas. Se le pega a la espalda la muchacha portuguesa, que baja los ojos ruborizándose cuando él se gira para preguntarle si está todo bien, tudo okay?

En todo grupo hay siempre una adolescente que se enamora de Mr. Silvera, siempre un par de señoritas ancianas de inagotable energía, siempre una pareja de cónyuges que discuten, siempre una hipocondriaca, siempre un pedante sabelotodo descontento por todo, siempre un chismoso entrometido. Es como viajar con un muestrario, piensa Mr. Silvera, que en su viajera vida ha sido también marchante de joyas de fantasía. Cambian de vez en cuando las piedras, modelos, metales, pero los collares son siempre collares; los broches, broches.

En su papel de guía de grupo ya ha pasado varias veces por Venecia, pero en realidad conoce la ciudad por haber estado anteriormente en circunstancias menos superficiales. Sin embargo, de esas otras Venecias Mr. Silvera no habla nunca, las guarda rigurosamente aparte, no las utiliza para su trabajo actual. Podría enseñarles a los 28 algún edificio poco conocido, enriquecer con alguna anécdota un campanario, destacar algún jardín, explicar alguna cúpula, pero se atiene a lo mínimo indispensable, puente degli Scalzi, canal de Cannaregio, Fondaco dei Turchi, Ca’ d’Oro, puente de Rialto… Omite la riva2 del Vin y, tras un segundo de duda, también el palacio Bernardo.

—Look, look, Mr. Silvera, a real gondola!

—Ah —dice Mr. Silvera—, yes, indeed.

Conoce otros nombres de embarcaciones locales (gondolino, caorlina, mascareta…), pero no se los revela. Sería gastar saliva, se dice, porque algunas cosas ya no le interesan a nadie y menos a sus 28.

Pero la verdad es que esa latente Venecia suya de brocados, oros, púrpuras, cristales no se puede ni rozar sin dolor, y sobre todo no tiene nada que ver con la Venecia esquemática, impersonal, de la Imperial Tours.

Sant’Angelo, Santo Tomà, Ca’ Rezzonico, Accademia. El vaporetto pasa de una a otra orilla del Gran Canal, atraca, desembarca a treinta daneses, embarca a treinta niños que vuelven de la escuela, y parte hacia el siguiente muelle con un traqueteo prosaico, laborioso, de mula de agua.

El grupo debe bajarse en San Marco para visitar la plaza homónima, la basílica homónima y el Palacio Ducal, pero en primer lugar para comer. Mr. Silvera sabe que si no comen a su hora se ponen nerviosos; guiados a través de los siglos para asistir a la toma de la Bastilla, al saqueo de Roma, a la batalla de las Termópilas, hacia la una empiezan sin falta a dar señales de inquietud, a intercambiarse gestos significativos. ¿Cuándo se come? ¿Es que no se come? Y suele haber al menos una mujer que se siente peligrosamente «vacía», y otra más previsora que abre su bolso y le ofrece a biscuit, Mrs. Gómez? ¿Le apetece un bombón, señora Wilkins?3

Y ambas le dedican una mirada de reproche a Mr. Silvera, que trata de ganar unos minutos con el puente de los Suspiros y Giacomo Casanova.

Puesto que los 28 creen equivocadamente que Casanova acabó en esa cárcel por cuestiones de mujeres y que se escapó por el amor de una mujer, Mr. Silvera deja que lo sigan creyendo, poniendo en marcha un juego de efecto infalible: elegir al Casanova del grupo, aquí, ahora, de inmediato, en la riva Schiavoni. Entre carcajadas que asustan a las gaviotas, finalmente sale elegido el señor Bustos, un alegre hombrecillo en la cincuentena, cuya mujer se siente inevitablemente más halagada que él. El juego divertirá hasta la noche, se retomará aleatoriamente en los próximos días, conocerá una breve vuelta al éxito, casi al final del viaje y en adelante será evocado con satisfacción por el interesado. De Venecia, dentro de mil años, el señor Bustos quizá solo recordará a aquellos efímeros compañeros que lo bautizaron Casanova, no less.

Mr. Silvera mira el perfil de las islas cercanas y lejanas, los tramos de agua que, como océanos en miniatura, minúsculas proas surcan en ambos sentidos, y piensa en voz alta, en español: mil años, esta ciudad tiene mil años.

Quien está a su lado lo entiende como una memorable información turística, y repite impresionado: «¡Mil años!, a thousand years!».

—Look, look, Mr. Silvera! The pigeons!

—¡Seguidlas! —ordena enseguida Mr. Silvera, que sabe cómo tratar a su grupo.

Y así, siguiendo el vuelo de los miles de palomas, llegan a la plaza San Marco («¡Oooh! ¡Plaza San Marcooo!»), donde Mr. Silvera los deja a todos en sus recíprocos ritos fotográficos para ir a ocuparse de la única comida veneciana incluida en la «fórmula» de la Imperial.

Se mete en un antiguo soportal agachando maquinalmente la cabeza, sigue por dos o tres callette,4 equivocándose de dirección una sola vez, distingue, por fin, a lo lejos, el cartel de la Triglia d’Oro, el restaurante-pizzería en el que dos largas mesas, para 28 cubiertos, deberían estar ya preparadas a la espera. Pero enseguida se da cuenta, por intuición, de que algo no va bien; en la calletta flotan olores de cocina de mil años de edad, de un milenio de menús turísticos, pero falta el intenso, humeante, pesado olor del inmediato futuro.

La Triglia d’Oro ha cambiado el día de cierre, que siempre ha sido el lunes. Un cartel descolorido en la puerta atrancada avisa: «cierre semanal: martes».

No han avisado, no han enviado un télex a Londres, un local como la Triglia d’Oro no manda télex ni a Londres ni a ningún sitio.

Mr. Silvera se queda un momento pensativo, levanta los ojos hacia el cartel colgante, por encima del cual sobrevuela una gaviota quizá en busca de desperdicios aprovechables.

Un paso enérgico retumba alrededor, se para de golpe. A lo lejos, en la entrada de la calletta, está la hija del portugués, inmóvil y escarlata, las manos juntas, pero con la cabeza alta.

—Ah —murmura Mr. Silvera.

*

Broncíneos e inmóviles con sus largos martillos, los dos moros de la Torre del Reloj están en equilibrio entre la una y las dos. Grupos regresando de los lugares de restauración vuelven a fluir hacia el Campanile, el Palacio Ducal, la basílica. Pero al salir de los soportales al bofetón luminoso y ventoso de la plaza, Mr. Silvera distingue rápido a su grupo, al fondo, al lado opuesto de la columnata. Es raro que se aventuren y se pierdan. Los mantiene juntos la curiosidad, la timidez, la ignorancia de la lengua extranjera (Mr. Silvera habla perfectamente un número impreciso de ellas, otras las aprendió y las olvidó) y, en este caso, lo que ellos llaman «hambre».

Una especie de delegación va hacia él con aire enfadado, como amotinados; pero Mr. Silvera es rápido levantando los brazos mostrando las dos manos cargadas con montones de bolsas de plástico azul llenas.

—Food! —grita—. Drinks! Vino!

Detrás, colorada y radiante, avanza la adolescente portuguesa, que transporta botellas de vino y dos bolsas más, llenas de bocadillos, pizzetas y latas. Mr. Silvera se ha aprovechado de ella de la manera que ella, sin saberlo, más deseaba: le ha confesado el imprevisto problema de organización, le ha pedido ayuda, consejo, y juntos han entrado en un bar asador donde han comprado, con el fondo de emergencia de la Imperial Tours, lo que más o menos serviría para reconfortar a los viajeros.

—Picnic! —grita Mr. Silvera—. Picnic!

Sin decirlo, consigue dar la impresión de que el pícnic en la plaza San Marco es una bonita sorpresa, una original variante expresamente programada por la agencia. Alguno se queja, pero sin convicción. La idea gusta, es algo que después podrán contar.

Mr. Silvera elige como al azar (pero los ha valorado infaliblemente) a dos mujeres y un hombre, y les confía la complicada tarea de repartir los víveres. No muy distintos de las palomas, los 28 se agachan casi todos en los escalones de la columnata y empiezan a picotear la comida improvisada. Uno pide una servilleta de papel, otro se vuelca el vino o la naranjada en los pantalones, y otro fotografía de arriba abajo la memorable escena.

Mr. Silvera se apoya en una columna a unos metros de ellos. La muchacha portuguesa se le acerca con un bocadillo y una cerveza, pero Mr. Silvera lo rechaza con delicadeza, no, gracias, no tengo hambre, comeré algo más tarde… No le dice que la nutrición le parece en ese momento un proceso incómodo, desesperado; y la muchacha, mientras vuelve con su padre, muerde el bocadillo con desgana, casi como si estuviera cometiendo una traición.

II

El postigo de roble, que era

1

El postigo de roble, que era solo un postigo de roble al pie de una fachada alta y estrecha, confusamente cubierto por todos los matices del rojo veneciano, podría haber dado acceso, sencillamente, a tres habitacioncitas bajas con un artesano ocupado en reparar planchas bajo una bombilla desnuda. Las destartaladas persianas de madera en algún momento fueron verdes. Marcos de piedra ennegrecida, porosa, enmarcaban cada ventana. Y toda la plazoleta, una docena de casas sin pretensiones, tenía el mismo aire flácido, inservible, como un músculo que conoció tiempos mejores ahora atrofiado.

Lógicamente, la verdadera entrada daba al otro lado, al canal, entre postes carcomidos en los que en tiempos pasados estaba atracada la góndola de «la estirpe». Pero ya nadie, hoy, puede permitirse semejantes lujos; es decir, nadie que sea veneciano. Solo algún rico forastero, milanés, americano o suizo, se entrega a esas coqueterías históricas durante un par de temporadas, luego abandona todo por una mucho más práctica lancha o vuelve a utilizar el pequeño postigo de roble.

La impresión cuando se toca el timbre es que está estropeado desde hace meses, incluso que el sistema lleve décadas sin usarse. Ningún campanilleo o zumbido llegó a nuestros oídos cuando Chiara pulsó el moderno rectangulito de plástico con el nombre de Zuanich escrito a máquina; pero el timbrazo sin duda resonó en la cavidad más íntima del edificio, sobresaltando a la vieja criada medio sorda, que ahora, con sus piernas hinchadas y su paso renqueante, se acercaba por oscuros pasillos…

Sin embargo, oímos de pronto una precipitada sucesión de ruidos sordos, como grandes perros lanzados en una carrera de obstáculos, y la portezuela fue casi arrancada por dos chicos altos, rubios y guapísimos, en zapatillas de deporte y camiseta: los nietos, con un padre muerto y una madre casada de nuevo en América, me había ya explicado Chiara. Estudiaban en Milán, aquí venían a ver a la abuela, que era la propietaria de la colección.

Aún jadeantes por la carrera, los dos chicos volvieron a la formalidad inclinándose para el besamanos. El mayor iba rapado casi al cero, el otro tenía mucho pelo, mechones rebeldes que asomaban por todas partes. Nos introdujeron por un amplio vestíbulo donde las continuas irrupciones del agua alta habían arruinado los mármoles del pavimento, y desde allí, por una escalinata ennoblecida con bustos del XVIII y XIX, llegamos al vestíbulo superior.

Por puertas muy separadas entre sí, bajo los frescos mitológicos de los techos, divanes larguísimos esperaban bajo el polvo la continuación de los bailes. Un gato gris iba desfilando lentamente, con la cola levantada, bajo los brazos coloridos de la inmensa araña de cristal, pero salió huyendo cuando Chiara se agachó para acariciarlo. Después de otro tramo, la escalinata se estrechaba, los escalones aquí eran de piedra tosca. En un rellano había un palanquín antiguo, con el cuero a jirones y la portezuela sujeta con alambre.

—Qué lástima —dijo Chiara en voz baja.

—Sí, lo sé —comentó el chico mayor con total indiferencia.

Una puerta vulgar daba a un pasillo con el techo bajísimo, a lo largo del cual se abrían numerosos ventanucos. Luego venía un cuarto de trastos donde estaban amontonadas sillas y taburetes en una batahola de patas rotas y respaldos destrozados. Y al fin, al otro lado de una cortina de paño grueso taladrada por la polilla, se descendían dos escalones y al torcer la esquina se entraba en otra especie de antecámara, sin ventana ni lucernario, pobremente iluminada por una bombillita central y amueblada con una larga mesa y dos bancos de madera pintada.

Alrededor, en las paredes enlucidas de amarillo y cruzadas por una red de grietas polvorientas, estaban colgados los cuadros de la colección, una treintena, dispuestos en una fila o en dos según las dimensiones, que por lo demás eran bastante uniformes, y solo variaban entre diez centímetros o un metro de lado.

—Bueno, yo vuelvo abajo con la abuela —se despidió el rapado—. Él —dijo señalando a su hermano y a dos focos de pie, orientables, enchufados con largos cables a un ladrón— las ayudará con las luces si quieren ver mejor.

Le dimos las gracias y, mientras el melenudo se sumergía en la lectura de su tebeo, dimos lentamente una primera vuelta.

Nada sensacional, al menos a primera vista. Y sin embargo, también a primera vista, menos decepcionante de lo que las noticias de Chiara habían hecho prever. Tardíos e incluso muy tardíos tizianescos y giorgionescos, tintorettescos y veronesianos de segunda, bassanescos de la tercera generación: pero entre los cuales se habría podido ocultar, quién sabe, el dotado y hábil Padovanino, el tramposo pero a veces inspirado Pietro Liberi, el extravagante Pietro della Vecchia, o cualquier otro imitador parecido de los grandes del XVI.

Hoy, esta pintura de tercer orden, que sus representantes no dudaron en vender como «arte veneciano del siglo de oro» en mercados lejanos y no muy exigentes, estaba adquiriendo un discreto valor —entre los treinta y los sesenta, incluso ochenta millones— en el mercado precisamente más especializado italiano. Para la subasta de Fowke’s en Florencia, un par de Giorgiones repasados y corregidos por Della Vecchia, alguna tizianesca belleza retocada por Forabosco, nos vendrían de perlas.

Sin embargo, ya en la segunda vuelta, y sin siquiera necesidad de más iluminación, toda aquella aparente producción del XVII disfrazada de cinquecento empezó a revelarse como un disfraz en sí misma. Una insípida Recogida del maná y un enfático, mecánico, Éxtasis de san Andrés; un destartalado Martirio de san Esteban entre dos revoloteadoras, caóticas, Ascensiones; exuberantes y adornados o lívidos y rígidos retratos de Damas y Caballeros; unos rollizos y rosados desnudos de Venus y de Susana en el baño sobre paisajes de tintes porcelánicos; un Mucio Escévola en el altar entre descoloridas Vírgenes de Loreto, del Parto, de la Leche: todos esos pintarrajos traicionaban no tanto la ascendencia renacentista, sino la recuperación en clave rococó e incluso neoclásica, por parte de burdos artesanos, de un casi codificado gusto veneciano por la falsificación, el plagio y la estafa.

Lo único admirable de la colección era la coherencia del coleccionista, probablemente un comerciante enriquecido, tío abuelo o bisabuelo de la abuela actual, que al montar su «pinacoteca patricia» estuvo guiado por una férrea mojigatería estética y por una apasionada veneración por lo «antiguo», además de por un innato sentido del ahorro.

El nieto melenudo se dio cuenta de que nos habíamos detenido y levantó interrogativamente la cabeza.

—¿Quieren más luz sobre algún cuadro? —preguntó—. ¿Encendemos los focos?

—Quizá será mejor que no —no pude contenerme de responder.

Él se encogió ligeramente de hombros. Por los comentarios de otros visitantes ya debía de haber comprendido que la solariega colección valía poco o nada.

—Pero —dijo cerrando el tebeo y levantándose— siguen siendo cuadros antiguos. Y el Ministerio no ha puesto restricciones. Todo se puede vender en el extranjero.

La escéptica conclusión, a la que había llegado por lo que había oído decir o quizá por sí mismo, era que ese tipo de cuadros se venderían mejor en países lo más lejanos posible. Pero por la mirada repentinamente adulta y la sonrisa ávida, oscuramente reverencial, que subrayaron las palabras «cuadros antiguos», me pareció que no era el tataranieto el que encendía los focos, sino el propio tatarabuelo, el comerciante y coleccionista espontáneo, el que nos iluminaba con lámparas de petróleo su insalvable «pinacoteca».

*

A pesar de que, entre la primera y la última vuelta, la inspección de los cuadros no duró más de una hora, cuando le dijimos al chico que nos acompañara a la salida estábamos completamente ateridas.

Pero la exposición al frío, al polvo y al silencio es el precio que casi siempre se paga en este trabajo, donde las cosas viejas —por bonitas o feas o indiferentes que sean— parecen tener su influjo físico, un poder permeable que poco a poco te penetra en los dedos, en las piernas, en la piel, te hace compartir la rigidez de la madera, del hierro, el hielo del mármol, te transmite la rugosidad y agrietamiento de las añosas telas, del papel carcomido.

Caminando como marionetas bajamos con la abuela. Chiara me la había pintado como prácticamente en las últimas, y yo me esperaba una larva encogida y balbuceante, con la mirada vacía. Pero no podía ser así con dos nietos con esa prestancia. Incluso sentada —delante de una chimenea encendida al mínimo de sus posibilidades—, la abuela mostraba una imponencia ceremonial, con los hombros erguidos y rectos bajo el chal escarlata, un bonito cuello esbelto, bonitos cabellos ondulados entre el rubio y el gris, un rostro rosado, mofletudo, apenas salpicado de arrugas discretas.

—¿Han venido también ustedes por los cuadros? —dijo límpidamente—. Vayan, vayan arriba, hay ya otras dos personas.

Una tienda entera de bisutería para turistas le colgaba del cuello, de las orejas, de las muñecas. Empezó a alabar la «colección», que la familia había conservado con gran cuidado, incluso trasladándola a Milán durante la guerra porque en Venecia no hay sótanos y los austriacos estaban tan cerca de romper la línea de frente del duque de Aosta y llegar a Caporetto que se oían ya los cañones. Y que ella misma, junto con Domenico Sgravati, embaló los cuadros uno por uno en tela encerada y cajas, y con la góndola los llevaron a tierra firme y desde allí luego en el coche del tío Alvise…

—¿Meto otro poco de leña, abuela? —preguntó el nieto rapado.

—Si es por mí, yo no tengo frío —dijo ella condescendiente—. Pero si ustedes quieren…

El excesivo calor, precisó, perjudicaba la salud y perjudicaba también los cuadros, que guardaba arriba, en una habitación complementaria, sin ventanas, porque también la luz era peligrosa, les cambiaba los colores; había sido un pariente de Trieste, uno que entendía, el que le había dado el consejo muchos años atrás. Y ella desde entonces no los había movido de allí, cada uno en su clavo, bien conservados en la penumbra y con la justa temperatura.

—Pero nosotros no somos cuadros —refunfuñó el rapado atizando el fuego. El hermano abrió un pequeño arcón medio lleno de leña y echó tres o cuatro trozos a la chimenea.

—Ay, estos jóvenes del día de mañana… —suspiró la abuela.

La cabeza gris-rubia empezó una lenta rotación de muñeca defectuosa, dirigiendo los ojos exageradamente abiertos hacia una mesita ovalada que tenía al lado, en la cual, en marcos de plata y de carey, había fotografiados personajes con diferentes edades y ropas, del final del siglo pasado a mediados de este, pero todos demasiado borrosos, descoloridos, como para que se distinguieran sus miradas.

Quien trafica con el pasado se encuentra a menudo ante esas pausas de tristeza descarnada, absoluta, que nunca es fácil sobrellevar. Se tropieza y se queda uno atrapado en consideraciones que no por ser repetitivas, obvias, oprimen menos.

Me recuperé un poco viendo el fuego que chisporroteaba y le dije a la abuela que ya había visto la colección, que estudiaría de nuevo mis notas y que si los cuadros nos interesaran para la subasta de Florencia se lo haría saber.

—Muy bien, muy bien, estupendo —asintió ella—. Tienen un gran valor, vienen aquí a verlos incluso de Londres, de Nueva York. La pintura veneciana es la más maravillosa de todas.

El nieto rapado nos acompañó al postigo, contándonos la típica y complicada historia de impuestos, cuestiones hereditarias, gastos de mantenimiento, por la que el patrimonio se había ido perdiendo poco a poco: las tierras, la villa de campo, los títulos supervivientes y ahora la colección, y quizá pronto incluso la casa…

Lo escuché apenada. Pero mientras cruzaba de nuevo la plazoleta decrépita me descubrí pensando con pena en las torres de cristal de Nueva York, que se reflejan desnudas, cortantes, compactas, las unas en las otras, y cuyo esplendor está hecho de puro e inquebrantable presente.

2

El Palacio Ducal en general les ha gustado, los ha satisfecho, aunque menos que el estrecho pasillo con ventanas laterales —la cabina de un DC-9, prácticamente— en el que a medio camino el señor Silvera los detuvo de repente: ¿sabían dónde estaban?

—No, no, where are we? Où sommes nous? ¿Dónde estamos, Mr. Silvera?

Solo la chica portuguesa (que se llama Tina, o al menos así la llama su padre) ha murmurado en voz bajísima, después de haber escrutado por los cristales cubiertos de polvo.

—Talvez a ponte…

Exacto: el célebre puente donde suspiraban los infelices que iban a los Plomos,5 y que una cosa es verlo desde fuera y otra es pasar por dentro como si los condenados fuéramos nosotros. On le goûte mieux, se saborea mejor, ha reconocido por todos Mme. Durand.

Sin embargo, los Plomos decepcionaron un poco, después de esa introducción, y también el interior de San Marco, juzgado demasiado oscuro. ¿Por qué no se le ponía una iluminación decente? Pero sobre todo la Pala d’Oro,6 en la tumba del santo, suscitó perplejidad y desacuerdo al no ser toda de oro como el tique de entrada dejaba creer. Los 28 todavía lo están discutiendo puntillosamente mientras siguen a su guía a la siguiente visita.

Por encima de todo hay que considerar el valor artístico, observan los defensores de la Pala; por otra parte, pese a que el antipendio sea de plata, también sus placas de oro tendrán su buen peso en el conjunto. También aquí las opiniones se dividen, hay quien dice dos, quien dice tres, e incluso quien dice diez kilogramos. What do you think, Mr. Silvera?

Pero Mr. Singh y su mujer, los dos bengalís o cingaleses o lo que sean, siguen sintiéndose de algún modo engañados, y su refunfuño hostil se suma al de los que ya estaban disgustados por el pícnic, o lo están digiriendo mal ahora. Además, hace un frío húmedo, con un viento que impide incluso a Mme. Durand saborear mejor la vista de los canales, de los parapetos de los pequeños puentes (demasiados, con demasiadas escaleras) que Mr. Silvera se obstina en cruzar. ¿Cuánto falta aún para el famoso campo7 San Giovanni y San Paolo? ¿No se podría coger un vaporetto? ¿Y si se pone a llover?

Las cosas no están saliendo como deberían y la culpa, empiezan a pensar algunos, es también de Mr. Silvera, que no se ocupa de animarlos, de cuidarlos, y en cambio se distrae mirando por su cuenta cosas que no le interesan a nadie: ventanas con persianas mohosas, portones descascarillados, ruinosos muros detrás de los cuales asoman arbolitos.

Cruzan campo Santa Maria Formosa bajo un cielo que, aunque la tarde todavía no está muy avanzada, no puede ser más desastroso y lúgubre, cerrado, de temporada baja. Y precisamente eso aumenta el contraste con otros grupos de viaje, mejor organizados y guiados. El de la chica francesa, por ejemplo, que llega a buen paso por el lado opuesto, se cruza con ellos, alegre y animado, cargado de variopintos paquetes.

—¡Murano! —gritan—. Souvenirs!

Se habrían detenido incluso para enseñar sus adquisiciones si su guía no los hubiera espoleado, riendo con los brazos levantados y golpeando con el dedo sobre el reloj:

—Vite, vite, les enfants!

El grupo de la Imperial ha frenado un poco y los mira alejarse con envidia. A esos, su agencia no solo los habrá llevado a comer a un restaurante, sino que los ha llevado a la famosa isla (donde se hacen las mejores compras) en vez de a esta San Giovanni y San Paolo, que nadie había oído nombrar jamás. La oscura mueca de Mr. Singh se ensombrece aún más mientras sus ojos van de su mujer, que ha empezado a hablarle sin parar en una lengua incomprensible, a Mr. Silvera, que encabeza el grupo. Y de pronto su protesta se alza con un chorro de sílabas igualmente inextricables, chillonas, precipitadas, entre las cuales el nombre de Murano destaca en tono de abierta reivindicación y amenaza.

Mr. Silvera da todavía unos pasos, luego se para y se vuelve.

—Ah —murmura—. Mr. Singh.

En un instante todos se han parado, nadie se mueve, pero el vacío ya se ha hecho en torno a Mr. Singh. Incluso su mujer lo ha soltado del brazo. Y la chica, Tina, que ha soltado también el de su padre, está prácticamente de rodillas sobre el suelo húmedo, con sus Levis azules y su impermeable transparente rosa, mientras Mr. Silvera continua con calma la reprimenda.

Tenga fe, dice en esencia Mr. Silvera, no hay que olvidar que usted y sus compañeros van a estar aquí muy poco. Recuerde que otros cielos, otros mares los esperan. Pero por ahora confórmese con el campo dedicado a los santos Giovanni y Paolo, con su famosa basílica, con su famosa Scuola Grande di San Marco (ahora el hospital civil), y el aún más famoso monumento a Colleoni. Lo cual no significa que antes de las seis, cuando tenemos que estar de vuelta en la riva Schiavoni, no podamos permitirnos el lujo…

El significado del discurso era tan claro, diáfano para todos, que eclipsaba por un momento el hecho de que las palabras no eran inglesas, ni francesas, ni portuguesas ni españolas. El propio Rae Rajanâth Singh, el vociferador ahora contrito y estupefacto, no se da cuenta hasta el final de que el hombre de la Imperial Tours le ha hablado en su idioma.

Ahora ya están todos de nuevo en camino por calles cada vez más estrechas, atajos que solo Mr. Silvera parece conocer. Y cuando desembocan al lado de la inmensa y abrupta basílica, de frente el negro condotiero a caballo, no se dan ni cuenta de que se ha puesto a llover.

3

El comercio anticuario florece sobre las ruinas, el dolor y la muerte, me dijo solemne y ronca la vieja Mandelbaum una vez que fui a visitarla a su famoso entresuelo de la avenida Quintana, en Buenos Aires. Pero Chiara no ha tomado nunca el té con la señora Mandelbaum, nunca la ha visto fumar sus cigarros, negros como sus pocos dientes, y se niega a admitir el lado francamente un poco depredador de nuestro trabajo. Más bien, en oposición a lo que ella llama «mi cinismo», ella, con todo su empeño, se pone sus velos de misionera, su noble toga de juez tutelar, como si las piezas de las colecciones que despedazamos fueran negritos o pequeños asiáticos, rescatados de masacres y carestías, que hubiera que adjudicar exclusivamente a museos bien equipados, galeristas de sabida integridad, coleccionistas de probada honorabilidad, sin otro interés que su propio bien.

Esta vez, por tanto, se sentía apiadada pensando en la decepción que le esperaba a la propietaria de aquellos pintarrajos tan amorosamente conservados.

—Por suerte está un poco chocha —dijo—. Dejará que se ocupen los nietos y se resignará con lo que saquen.

A mí no me había parecido que la anciana señora estuviera tan chocha.

—Me da la impresión de que todavía es ella la que lo decide todo —objeté.

—Pobrecita, en cualquier caso. A saber qué creía que tenía. Siempre pasa lo mismo con las colecciones familiares: se les van subiendo a la cabeza de una generación a otra, se imaginan tener el altillo lleno de Tizianos y Veroneses… Para mí es lo más triste, cuando me toca explicarles que su precioso Lotto, o su Palma il Vecchio, es solo una copia, y además fea, pintada dos siglos después. De verdad que me duele en el alma.

Chiara es una buenísima persona, además de una colaboradora e informadora muy avezada, pero vive de esas —por así decirlo— emociones pintadas dos siglos después. Su piedad, entusiasmo, desdén, rapto forman parte de su propio pintarrajo, de su recargada mojigatería emocional. Incluso la «enorme pasión» que la llevó a instalarse en Venecia a mí nunca me ha dado la sensación de ser genuina, propia al cien por cien.

Conoció no sé dónde a ese pintor neo-algo o pos-algo alemán, su Uwe, y plantó al marido y a los hijos pequeños y se vino aquí a buscar casa en una isla de la laguna, no encontró y ahora vive en la Giudecca, en un tercer piso, con el artista que no vende, que no expone, que no se está convirtiendo en nadie, y que según creo ya ni siquiera pinta; lo mantiene ella, que es de buena familia y que algo gana conmigo. Habrá otros cientos, miles de parejas como la suya en Venecia: escultores daneses, compositores ingleses, fotógrafos holandeses, poetisas mexicanas, novelistas guatemaltecos, todos acoplados con algún compañero de arte y de amor al que mantienen o que los mantiene. Lo han dejado «todo» (que la mayoría de las veces es nada) para venir a vivir su sueño a la ciudad más romántica del mundo; y no se les olvida ni un momento, quieren, como los turistas, rentabilizarla hasta el último céntimo: han pagado por estar aquí, y Venecia debe darles a cambio de su dinero sugestiones e inspiraciones, exaltaciones, sublimaciones varias.

Caminando por Venecia al lado de Chiara siempre me siento desequilibrada, es como andar una con un calzado sin tacón (yo) junto a alguien con unos tacones de quince centímetros (ella). No digo que esté siempre equivocada, pero es muy cansado compartir sus éxtasis por cualquier insignificante brocal de pozo, azotea, chimenea, o —como aquella tarde— por un escorzo de Santa Maria dei Miracoli.

—Estupenda, estupenda. Increíble —exclamó parándose conmovida.