Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

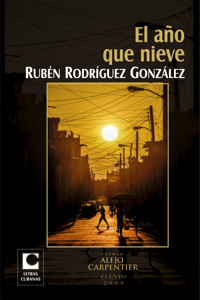

Libro sólido y discreto, signado por la contención, el minimalismo y una marcada preocupación estética. Historias realistas, relativas a conflictos humanos que suceden en la Cuba actual. Un volumen sobre amores y pérdidas, encuentros, desencuentros y angustias cotidianas, cuyos protagonistas asumen decisiones cruciales sin hacer ruido. Escapan sus cuentos, no obstante, de la solemnidad y la desesperanza, en virtud del aliento humanista y la refractaria voluntad de resistencia que aflora de sus páginas. En la obra narrativa de Rubén Rodríguez, El año que nieve marca otro derrotero literario, una variación de estilo, otra manera de narrar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 210

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.

El año que nieve

Rubén Rodríguez González

Todos los derechos reservados

© Rubén Rodríguez González, 2022

© Sobre la presente edición:

Editorial Letras Cubanas, 2022

ISBN: 9789591025203

Tomado del libro impreso en 2019 - Edición y corrección: Georgina Pérez Palmés / Dirección artística: Alfredo Montoto Sánchez / Fotografía de cubierta: Kaloian Santos Cabrera / Emplane: Yuliett Marín Vidiaux

E-Book -Edición-corrección y diagramación pdf interactivo: Damaris Rodríguez Cárdenas / Diseño interior y conversión a ePub y Mobi: Javier Toledo Prendes

Instituto Cubano del Libro / Editorial Letras Cubanas

Obispo 302, esquina a Aguiar, Habana Vieja.

La Habana, Cuba.

E-mail: [email protected]

www.letrascubanas.cult.cu

autor

RUBÉN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (Holguín, 1969)

Narrador, periodista, editor y crítico de arte. Tiene publicados los libros de cuentos Eros delespejo (Ediciones Holguín, 2001), La madrugada no tiene corazón (Ediciones Loynaz, 2006), Unplugged (Ediciones La Luz, 2014), El tigre segúnse mire (Editorial Guantanamera, Madrid, 2016), Pintura fresca (Ediciones Holguín, 2017) y Los amores eternos duran solo el verano (Editorial Letras Cubanas, 2019), y las novelas Majá no pare caballo (Ediciones Holguín, 2003) y Gusanos de seda (Ediciones Loynaz, 2006). Entre los premios obtenidos en narrativa se cuentan el Celestino, el César Galeano, el Cirilo Villaverde, La Edad de Oro, el Ismaelillo, el Abril y el de la Crítica Literaria 2009, así como una mención en el certamen internacional de cuentos Casa de Teatro, de República Dominicana. Relatos suyos aparecen recogidos en varias antologías de Cuba, España y República Dominicana.

Libro sólido y discreto, signado por la contención, el minimalismo y una marcada preocupación estética. Historias realistas, relativas a conflictos humanos que suceden en la Cuba actual. Un volumen sobre amores y pérdidas, encuentros, desencuentros y angustias cotidianas, cuyos protagonistas asumen decisiones cruciales sin hacer ruido. Escapan sus cuentos, no obstante, de la solemnidad y la desesperanza, en virtud del aliento humanista y la refractaria voluntad de resistencia que aflora de sus páginas. En la obra narrativa de Rubén Rodríguez, El año que nieve marca otro derrotero literario, una variación de estilo, otra manera de narrar.

Exergo

Solo está esto de consuelo: una hora aquí o allá cuando nuestras vidas parecen, contra todos los augurios y expectativas, abrirse y darnos todo lo que hemos imaginado, aunque todos menos los niños (e incluso hasta ellos) saben que esas horas serán inevitablemente seguidas por otras, más oscuras y más difíciles…

Michael Cunningham. Las horas

Jabón

La mujer los vio pasar, levantando el polvo del terraplén. Con su inequívoca apariencia de extranjeros. Sus grandes mochilas a la espalda. La saludaron con un hola entusiasta, alzando sus brazos largos con ademán desmañado. Les vio descender la pendiente que conducía a la playa.

Era una pareja joven, aunque la hembra parecía mayor. Había que mirarlos bien para descubrir al macho por la pelusa blancuzca sobre el labio y en las mejillas, porque ambos tenían los pelos largos. Él traía una cola de caballo y la muchacha llevaba sueltos sus crespos dorados. Vestían ropas ligeras: pantalones amplios de color ceniza, camisetas verduscas, sandalias de suela gruesa y apariencia tosca.

Tenían la piel tostada, pero no con el tono de churrasco que lucían las personas por aquellos contornos, pescadores a los que el salitre les había curtido el pellejo. No. La piel de los jóvenes tenía textura aterciopelada y la ligera tonalidad canela que provoca la exposición a un sol más benévolo y el uso habitual de cosméticos protectores.

Antes venía mucha gente a esa playa; familias completas, parejas en auto, pocas personas solas. Llegaban hasta la casa para comprarles cerdos, que ellos sacrificaban y les entregaban listos para asar. A veces aparecían extranjeros que les tomaban fotografías y les dejaban cosas: ropa usada, espejuelos para el sol, juguetes de playa… Pero ella se había quedado sola y ya casi no venía nadie.

Les vio de lejos un par de veces en que salió. Jugaban en el agua baja, gritaban como niños, se besaban. Se notaba la diferencia de colores en sus pieles, sobre todo en los muslos, que se veían de un blanco cremoso, como leche condensada. El muchacho traía una malla que se le antojaron calzoncillos. La chica llevaba biquinis estampados en flores azules, pero se había quitado la pieza de arriba, para broncearse las tetas. No se percataron de que la mujer les miraba. Parecían felices, con un gozo animal que a ella no le resultó común. Se preguntó cómo podían permanecer expuestos tanto tiempo al sol intenso, a una hora en que ni siquiera se veía volar a los pájaros.

Puso a salcochar un plátano verde que tomó del racimo colgante de una viga. Para cocinar no usaba el agua salobre del pozo, sino la que almacenaba en tanques oxidados. Cada dos semanas venía un camión cisterna a dejarle agua potable; ella pagaba con pescados o cangrejos y se acostaba con el camionero, si este se lo proponía. En ocasiones, recogía el agua de lluvia que permanecía empozada en los canalones, luego de llover. La utilizaba para lavar su ropa. Pero ya casi no llovía. A veces, divisaba alguna gallina y la atraía lanzando puñados de arroz; la mataba de una pedrada o la golpeaba con un palo; cocinaba una parte y salaba el resto de las piezas. Las plumas las arrojaba a la letrina. Cuando pasaban preguntando por el ave, ella respondía que no la había visto, que se la habría comido una iguana, o un perro.

El día era cálido y la brisa tibia aventaba remolinos de arena. Cuando el sol recalentaba las planchas del techo, la mujer se sentaba entre las uvas caletas, donde seguía sudando pero sin la sensación de ahogo. Ella pensaba que la casa era un horno y recordaba la que se llevó el huracán, con frescas paredes de tabloncillo y la techumbre de guano. En esta también se calentaban las paredes gruesas, construidas con bloques de cemento, las persianas de metal y las puertas contra las cuales la arena crepitaba como lluvia seca. Les habían dicho que la carpintería metálica sería eterna. Sin embargo, ya los cierres estaban trabados, los remaches saltaban como perdigones y el óxido corroía las piezas de metal. Tampoco los marcos encajaban en los huecos de los umbrales, y sobresalían como piezas de rompecabezas.

Cuando el muchacho vino, ella comprobó que su piel no era tan perfecta como lucía de lejos y que tenía una cicatriz en la frente y arañazos en las piernas y los brazos, quizás provocados por la vegetación áspera de la costa. En patojo español le preguntó si conocía de alguien que les rentara un cuarto donde pasar la noche, porque les había gustado el lugar y deseaban pernoctar allí. Ella le respondió que la suya era la única casa en aquella parte y que no alquilaba, sin explicarle mucho, desconfiada. El muchacho la miraba con expresión atónita, intentando captar el sentido de las palabras; para componer frases se auxiliaba de un librito pequeño y grueso. La muchacha esperaba a cierta distancia, sentada sobre un tronco. El joven ensayaba nuevas frases defectuosas y arrugaba mucho la frente al explicar. La mujer negaba con la cabeza, de pie en el umbral.

Desalentado, el joven se volvió hacia la muchacha e hizo un ademán perezoso con la mano, indicándole que viniera. Ella se colgó su mochila a la espalda y trajo la otra. Miró a la mujer con expresión cándida y esta pensó que la muchacha miraba como los animales. El joven echó a andar por el terraplén y la muchacha lo siguió. No se apuró por alcanzarlo. El agua del mar, o quizás la brisa, les había apelmazado el cabello, que ahora lucía correoso. Tenían los brazos y las piernas enrojecidos. Debían de estar locos para asolearse de aquella manera, y también para aventurarse por el terraplén a mediodía. Les gritó y los jóvenes se detuvieron y miraron en dirección a la casa. Agitó una mano, indicándoles que volvieran. Ellos se detuvieron frente a la casa, le sonrieron haciendo visajes interrogativos; sudaban. La mujer percibió, mezclado con el dulzón olor a coco, tufos que le recordaron el vaho del comino y la cebolla. Le asombró que la muchacha llevara las axilas y las piernas sin rasurar. Les dijo que se podían quedar, hablándoles despacio. Adoptaba el acento afectado que las personas poco instruidas utilizan para conversar con los extranjeros.

Ni siquiera estaba segura de su decisión. Estaba habituada a la soledad. A hablar con monosílabos y frases cortas, incluso con el hombre que le traía el agua. A él le asombraba su silencio, que no gimiera ni gritara cochinadas, sino que pujara sus larguísimos orgasmos, con aquella expresión extática en el rostro.

A los jóvenes les dijo que podían quedarse esa noche. El muchacho preguntó cuánto les costaría, ella se encogió de hombros, se rascó el pelambre preguntándose cuánto les podría pedir por pernoctar allí. En otro tiempo les habría tumbado unos cocos, pero el ciclón había abatido los cocoteros. Abrió la mano con los dedos extendidos, el joven sonrió con expresión de duda y abrió, a su vez, la mano derecha. Ella asintió y abrió y cerró sus dedos, como imitando una luz titilante. El joven miró a la muchacha y esta movió la cabeza afirmativamente, haciendo un piquito con su boca.

La mujer les indicó con la mano que podían dejar sus bultos junto al camastro. Los jóvenes conferenciaron en una jerigonza que ella atendió con expresión estúpida, como si comprendiera. A veces la miraban y sonreían, meneando la cabeza. Sacaron una bolsa de galletas y una botella plástica con refresco y se pusieron a comer sin ofrecerle; ella salió de la casa, para que no les pareciera que tenía hambre. Les escuchaba roer como ratones, mientras hablaban. Se preguntó qué sabor tendrían esas galletas que no se parecían a las que había comido. Se sentía molesta por haberles aceptado. No le gustaban los extraños. Sin embargo, no siempre había sido así; antes de que todo sucediera le gustaban las visitas, cuando los bañistas invadían la playa. Su hombre les vendía pescados y cangrejos, les asaba cerdos y el niño trepaba los cocoteros para tumbar cocos que también vendían, luego de que el marido los agujereara de un machetazo. Algunos solo bebían el agua y dejaban los cocos tirados, entonces el niño los recogía y el padre los partía para que ella y el niño se comieran la masa.

Sacudió la cabeza para espantar los recuerdos, entró en la casa y le dijo al joven que le pagara por adelantado; él sacó un billete y se lo tendió. La muchacha le pasó la bolsa de galletas con expresión ingenua y ella la rechazó, diciendo que no le gustaban. La muchacha no insistió, hizo un nudo en la bolsa y la echó en su mochila. La mujer se sentía espiada. La muchacha tenía los ojos verdes con el iris dorado, como dos pequeñas flores. El joven los tenía grisáceos. Como un bicho malo, pensó ella. No hay comida, les gruñó, e hizo los ademanes correspondientes a comer y negar, señalándoles. Se encogieron de hombros y el joven buscó en el librito grueso. Ella resumió: No-Comida. Él la miró con atención, leyéndole los labios. Conferenció con la muchacha, que asintió elevando las cejas. Esto le hizo gracia a la mujer, que soltó una carcajada. Corearon la risa, mirándose.

Se sintió aliviada. Bajó de la hornilla de petróleo una cazuela humeante, de la que sacó el plátano negruzco y lo aplastó con un tenedor sobre un plato de aluminio manchado. Lo espolvoreó con sal y salió a comerlo al exterior, sentada sobre el tronco del cocotero caído. Le supo bien, aunque se había puesto un poco amargo de tanto hervir. Mascaba con fruición, degustando la papilla resinosa antes de tragarla, una crema salada de plátano y saliva que le calentó el estómago. Se preguntó si debía cocerles un par de plátanos a los visitantes, y se respondió que seguro traían sus bolsas repletas de comida sabrosa. Una iguana procedente de la manigua reptó hacia ella y le arrojó un poco de arena con el pie, para espantarla.

Regresó a la casa, los jóvenes le sonrieron moviendo las cabezas, sudaban. Ella les dijo que esas casas eran calientes pero no se las llevaban los ciclones, que salieran a disfrutar del ventilador de los pobres. Los jóvenes no comprendieron. El marido solía usar esas frases que a ella le hacían tanta gracia: el ventilador de los pobres, para referirse al viento; el cine de dios, para la naturaleza; el refrigerador natural, el mar que mantenía frescos los alimentos durante los días de playa.

La mujer movió las manos hacia afuera como quien azuza gallinas, indicándoles que salieran por la puerta trasera. Los jóvenes, sofocados, percibieron un soplo fresco que les hizo reír otra vez. Se acomodaron sobre un cajón, uno contra el otro, con sus pelos sudorosos adheridos a los cuellos. El muchacho se había quitado la camisa y la mujer vio de reojo, mientras fregaba los cacharros, su costillar dorado. Tenía los pies grandes, con pulgares desproporcionados, y las pantorrillas musculosas. Le preguntaron por señas qué había más allá del patiecito; ella les dijo que el monte. Agregaron, entusiasmados, si podían ir por esa parte. Entendió la palabra explorar y se ofuscó. Les gritó, exasperada, que no se podía ir al monte. Que el monte era malo. La miraron con ojos dilatados por el asombro. Le dieron lástima. Si se marchaban, tendría que devolverles el dinero. Se esforzó por lucir serena, intentó explicarles que no era seguro, que había perros, algún majá. Ellos preguntaron: ¿Maja? Les explicó que no se decía maja sino majá, imitando con la mano derecha y el antebrazo una oscilación deslizante. Conferenciaron en su jerga. No, no debían ir por la manigua. Curiosos, no obstante, preguntaron cómo era el monte. Ella les dijo, despacito, que normal, que había muchas matas altas, pájaros, bichos.

Detrás de la casa se extendía un montecito tupido, donde crecían yerbajos espinosos, arbustos de hojas resecas y árboles de tronco raquítico, aunque se encontraban algunos ocujes y la guásima donde el marido se había ahorcado. No les dijo eso a los huéspedes. Se lo calló confusa, fatigada por haber hablado tanto. Los jóvenes sacaron un envase plástico con agua, bebieron a pico; le ofrecieron. Ella negó y señaló los tanques. Les dijo que ella también tenía agua dulce. Les sugirió que volvieran al mar, ahora que el sol no era tan fuerte. Señaló la playa cercana, moviendo los brazos como quien nada. Quería quedarse sola, porque la compañía le abrumaba. El interés de los jóvenes por aventurarse en la manigua había despertado en ella un manojo de emociones que creía olvidadas. Allí estaba todo: el niño cayendo del cocotero, el hombre corriendo descalzo por el terraplén con el cuerpo desmotado en brazos, tan rápido que ella no podía darle alcance; la carretera desierta porque no era verano; el bultico sobre la camilla, tan pálido, tan pequeño… Volvió a sentir la apretazón en el pecho, la sequedad ardiente en la garganta. Bebió agua del tanque. La tragó acezante como una bestia. Se mojó la blusa.

Cruzó en dos zancadas la pieza única, con su mesa, camastro y escaparate, y se asomó a la puerta. Los divisó metidos en el agua baja. Los espió sin curiosidad. Como quien mira una película en el cine de dios. Los jóvenes se bañaban desnudos. El varón corría balanceando su sexo de muñeco. La muchacha se dejaba atrapar, zambullir, se escabullía y le arrojaba arena. Un pájaro planeó sobre el agua. Otro se posó alto en la uva caleta de tronco torcido. Miró las pequeñas figuras en la ensenada; la joven había logrado derribarlo y, a horcajadas sobre el varón, le hacía cosquillas y le agarraba los huevos; ambos gritaban alborozados en su jerga. La mujer suspiró y se metió en la casa.

Bajo la cama estaban las latas oxidadas donde guardaba sus provisiones. Se acuclilló para sacar pescado seco y tres medidas de arroz, como antes. Las echó en una fuente de aluminio para escoger el arroz, que le traía a principio de mes el hombre del agua. También le traía azúcar, café, grasa. A veces se quedaba con el resto y solo traía arroz.

Barrió un poco y sacó la arena y la basura por la puerta trasera, lanzándola a la manigua. Usó todo el aceite que tenía para freír los plátanos y el pescado. Cocinó el arroz blanquísimo. Los jóvenes comieron sentados sobre el camastro, al que había puesto una sábana vieja pero limpia, estampada en flores desteñidas. Ellos no se percataron. Dijeron que el arroz estaba bueno. Repitieron: bueno. Ella asintió con expresión estúpida. Mascaban con fruición los tostones dorados, le sonreían y repetían bueno. Ella les dijo que las crujientes ruedas de plátano se llamaban tostones y los jóvenes cuchichearon alborozados. El muchacho silabeó qué era y ella le contestó que plátano, llamándolo con el nombre con que se le conocía en la zona. Fungo. A ellos les hizo gracia la palabra y rieron, repitiéndola. La mujer buscó un plátano verde, y les enseñó: fungo, tostones. Ellos le sonrieron, moviendo la cabeza. El pescado tenía algunas espinas y el joven separó el espinazo para que la muchacha no se pinchara. Ella comía despacio, como examinando cada bocado; él, por el contrario, lo hacía a grandes cucharadas. La mujer se acordó de que su marido también comía de ese modo, a pesar de sus advertencias. Él siempre respondía que la gente criada con hambre comía así, atragantándose. Y se reía al decirlo, porque él se reía siempre, como si nunca hubiera sufrido. Ella pensaba que por eso era tan frágil y no había podido soportar la desgracia.

Cuando terminaron de comer, les echó un poco de agua en la palangana desportillada y les invitó, con gestos, a lavarse las manos. Entonces la muchacha fue hasta uno de los bolsos, lo abrió y sacó el jabón. Desde que lo vio, la mujer solo tuvo ojos para el jabón. Era una pastilla ovalada, de tenue color rosa. Olía a jazmín. Se lavaron las manos haciendo abundante espuma. Le ofrecieron el jabón para que hiciese lo mismo y ella se negó. Cuando insistieron, lo tomó con delicadeza. Entrecerró los ojos mientras frotaba sus manos con la barra perfumada. La espuma brotaba blanquísima. Como el oleaje cuando el mar estaba calmo. La palma de las manos le quedó tersa. Se las olió sorbiendo el aroma delicado. Les devolvió el jabón para que lo guardaran, con una gratitud que les pareció extraña a los jóvenes. Ellos insistieron en dejarlo a un lado de la palangana.

Durante un rato permanecieron en silencio. La mujer les miraba como aletargada. Sin que la vieran, se olía las manos y entrecerraba los ojos. La sacó de su ensoñación un roce suave en el brazo, le indicaron que irían de nuevo al mar. Ella se quedó sola. Durante un rato se mantuvo mirando hacia afuera, sin fijar la vista en ningún punto definido. El jabón se había secado y lucía otra vez su rosada perfección. Se preguntó si debía de cocinar algo para la noche, pero desistió pensando en que habían almorzado tarde.

Después de enviudar, había mantenido durante varios meses sus rutinas domésticas, como si ellos siguieran viviendo allí. Luego fue dejándose llevar por aquella angustia sorda que le impedía limpiar o lavar por semanas; a veces, incluso, alimentarse. Ella vivía un tiempo sin relojes ni almanaques. Al viejo despertador, el salitre le había convertido los mecanismos en una pasta roja. Adivinaba que era fin de semana porque acudía más gente a la costa. Al principio venían mujeres del caserío a consolarla, pero fueron desistiendo, ahuyentadas por su mutismo huraño.

A la tarde siguió un crepúsculo sosegado. La calma chicha de la noche trajo jejenes. La mujer pensó en cómo recibirían sus huéspedes las nubes de insectos. Había decidido dejarles el camastro; ella se acomodaría en el piso, sobre trapos y cartones. Estaba acostumbrada, había pasado mucho tiempo haciéndolo de ese modo; porque a la hora de dormir la colchoneta se le llenaba de recuerdos. Cuando oscureció, se encendió la bombilla ubicada en el centro del techo, señal de que habían prendido la planta eléctrica en el caserío. La luz poco potente de la bombilla rodeaba la casa de figuras geométricas amarillentas, que colgaban de las puertas y ventanas.

Alumbrados por el tenue resplandor les vio llegar, felices a pesar de las abundantes ronchas y la piel enrojecida por los manotazos. Pidieron permiso para pasar, dieron las buenas noches con sílabas patojas. Le dijeron que lo habían pasado bueno. Que playa bueno. Hurgaron en sus bolsos y sacaron galletas y un frasco con una pasta rojiza. Le preguntaron si deseaba e, involuntariamente, sintió vergüenza por no haberles preparado nada de comer. Negó con la cabeza, mientras ellos untaban las galletas y roían, esforzándose por no esparcir las virutas. Terminó aceptando un par de ellas; la pasta era dulzona, aunque desabrida. Ella pensó que al niño le hubieran gustado las galletas. Le ofrecieron una vez más, pero dijo que no, que estaba bien; les indicó que estaba llena sobándose el vientre.

Entre uno y otro diálogo entrecortado, se hacía entre ellos un silencio denso, que se empeñaban en eludir con gestos. La mujer sacó una botella y les ofreció, descorchándola con los dientes. La muchacha bebió un sorbo y rechazó la botella, haciendo muecas; el alcohol barato le había quemado la garganta. La mujer soltó una carcajada estentórea y le dijo floja. Él bebió a pico y se esforzó por disimular sus ojos llenos de lágrimas. La mujer bebió un trago largo y áspero, en un intento infantil de emularles. Sacó de una cajita de cartón un collar de minúsculos caracoles y se lo tendió a la muchacha, que susurró gracias, se lo amarró al cuello, y sonrió: bueno. Entonces él le rectificó y le pidió que repitiera la palabra bonito; la muchacha, muerta de la risa, dijo bonita, y los tres se rieron. Siguieron bebiendo quemantes tragos cortos e intercambiando monosílabos hasta que la bombilla se apagó. La mujer intentó decirles que el servicio eléctrico solo duraba de ocho a diez de la noche, pero desistió, porque le faltaban palabras y había demasiadas cosas que los visitantes no comprendían. De la mano de él brotó el rectángulo luminoso del teléfono, que les otorgó apariencia fantasmal. La mujer les indicó que debían dormir en la cama y no le hicieron preguntas. Ella había estirado la colcha floreada para que se mantuviera tirante, fijando las puntas a la colchoneta con alfileres. La muchacha sacó de la bolsa una colcha azul, que convirtió en un cómico fardo con forma humana; él permaneció descubierto, con un brazo bajo la cabeza y el otro posado sobre el fardo azul. Cuando el rectángulo plateado se esfumó, la mujer trajo cartones y extendió sobre ellos una sábana raída; luego de acostarse, se cubrió las piernas con la toalla.

No supo cuánto había dormido; el canto de gallos lejanos podía significar que era medianoche o que el amanecer estaba próximo. Despertó despejada, presa de inesperada ansiedad. La casa cerrada le provocaba aquel ahogo; estar tendida en el piso de cemento sin pulir aumentaba la sensación de encierro. Percibió su propio sudor, un vaho acre y antiguo. Pensó en el jabón. Esforzándose por no hacer ruido, se deslizó por la puerta trasera que, no obstante, chasqueó. Adosado a la casa había un cubículo de tres paredes de bloques, desprovisto de techo y con una abertura para entrar, que cubría un pedazo de nailon. Dentro había un agujero en el piso, del que brotaba un apagado hedor; el resto era un rectángulo pulido, donde había un cubo con un jarro dentro.

La mujer fue hasta un tanque y vertió agua en el cubo. No cogió de la salobre, sino de la que usaba para beber y cocinar. Luego fue por el jabón. Lo apretó como si fuera a escaparse. Lo puso con cuidado en el borde de la pared. Se despojó de la blusa y la falda encartonadas por el sudor; también del blúmer viejo. La claridad nocturna se reflejaba en el cubo, convirtiéndolo en un espejo. Tomó agua con el jarro y se la derramó encima. Estaba fría y la piel se le puso de gallina. Se empapó bien antes de enjabonarse. Quería someterse a la caricia perfumada con la piel menos sucia. Hizo abundante espuma con las manos para lavarse la cara una y otra vez, como queriendo despojarse de la máscara agria que se había vuelto su rostro. Enjabonó el pelo apelmazado por el sudor y el polvo, y como quedara áspero como cordaje, precisó una segunda frotada. Después de cada restregada, comprobaba el tamaño del jabón, pues pretendía mantener en secreto su baño furtivo. Enjabonó los brazos y la manigua amoniacal de las axilas, los pechos ajados, el vientre partido por una larga cicatriz quirúrgica, los pies ásperos y las navajas de las uñas sin cortar. Aquel huevo rosa iba borrando de su piel todo rastro de amargura y soledad, devolviéndole la tersura de cuando era una mujer amada. Dejó para último los vapores ácidos del sexo y al deslizar por sus muslos el jabón, al rodarlo por las caderas y las ingles y las nalgas, descubrió maravillada que tenía los pezones duros como piedras. Siguió frotando, suave primero y luego frenética, hasta terminar jadeante y sorprendida, como si no fuera su cuerpo aquel que le había devuelto un mar de sensaciones. Dejó el jabón sobre el borde de la pared, para tomar resuello antes de enjuagarse, vestirse, deslizarse otra vez al interior de la casa, vestida con los mismos trapos pero rejuvenecida.