Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

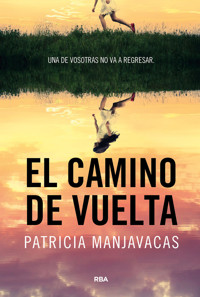

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

UNA BROMA ENTRE NIÑOS QUE ACABÓ EN TRAGEDIA. UNA NOVELA DE INTRIGA SOBRE UN SECRETO OCULTO DURANTE DÉCADAS. ¿Qué pasó el día en que desapareció Paulina? El verano de 1985, en el camping Pinar del Inglés del Puerto de Santa María, se produce la desaparición de una niña de 12 años. Su nombre era Paulina Giménez. Más de veinte años después, el recuerdo de aquel día sigue torturando a Lidia y a Daniel, dos hermanos que estuvieron aquel día con Paulina, en lo que debería haber sido una tarde más de juegos y travesuras entre niños. Tras la muerte de su padre, una caja de pesca y un libro de Alberti arrastran a Lidia y a Daniel a una investigación que podría poner fin a las preguntas que quedaron por responder. Patricia Manjavacas nos sumerge en la historia de dos hermanos en busca de respuestas acerca de la desaparición de su amiga.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 358

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

EL CAMINO DE VUELTA

PATRICIA MANJAVACAS

© del texto: Patricia Manjavacas, 2024.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2024.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: octubre de 2024.

ref: obdo388

isbn: 978-84-1132-850-0

aura digit • composición digital

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

a mis hermanas, maribel

y mariángeles manjavacas sneesby

SUMARIO

Primera parte

Paulina

Néstor, 2011

El entierro

Pañuelo de caballero

La caja

Segunda parte

El inglés, 1955

Eduardo, 2011

La semilla

La celosía

Tercera parte

Damián

Marga, 2011

Joaquín

Frankie

Chiclana

Cuarta parte

La vuelta de Andrade

Rota, 2011

Daniel

Iván

Quinta parte

Salvador, 1973

El cortijo, 2011

El abogado

El hospital

Agradecimientos

Navegación estructural

Cubierta

Portada

Créditos

Dedicatoria

Índice

Comenzar a leer

Agradecimientos

primera parte

Lo mejor del olvido es el recuerdo.

gloria fuertes

paulina

24 de agosto de 1985

La niña miró por el agujero de la cerradura. En el minúsculo círculo de luz opaca, la pared de enfrente parecía un lienzo color sepia, una antigua pantalla de cine. Se frotó los brazos y estornudó. No se atrevía a gritar.

Los demás se habían marchado. Pudo oír las suelas de goma de sus zapatillas de loneta sobre los escalones de piedra, y se los imaginó empujándose, tropezando, levantando nubes de arena entre las jaras; a ello le siguió un golpe como si alguien dejase caer un objeto pesado y, por último, la puerta de entrada se cerró, bloqueando los ecos de sus risas. La vieja casa abandonada quedó atrás con ella dentro.

Las paredes salpicadas de verdín y moho rezumaban humedad como heridas mal curadas. Paulina sintió el calambre del miedo y se mordió el labio; giró el pomo de la puerta y empujó con cuidado sin conseguir abrirla. La única ventana de ese lado del sótano tenía barrotes y unos postigos de madera que apenas dejaban pasar la luz. Pronto sería de noche.

Abrió la boca para pedir ayuda, pero cambió de idea. También ella había gastado ese tipo de bromas, a camino entre la inocencia y la crueldad, experimentos que acababan cuando la víctima soltaba la primera lágrima. Había un placer extraño e inconfesable en hacer sufrir a un amigo.

De seguro ellos habían dado la vuelta a la casa de puntillas y la esperaban arrimados a la fachada, atisbando entre los postigos, el oído pegado a la ruinosa pared. En cuanto la oyeran gritar, saldrían de su escondite para reírse de ella. Contuvo el aliento y afinó el oído. Le pareció oír pisadas y esperó, contando los latidos de su corazón como los segundos de un reloj, imaginando un murmullo lejano, como si alguien rasgase una fina hoja de papel; pasó un minuto, y luego otro, y decidió que tan solo había sido una garza posándose cerca, golpeando las ramas en su descenso.

Introdujo las manos entre los barrotes de la ventana, palpando los postigos aún calientes por el sol de la tarde. A través de una ranura podía percibir la diminuta vida exterior del pinar, el zumbido de una mosca vibrando sobre la superficie repujada y carcomida. Los postigos olían a podrido, como huelen las cosas cerca de las salinas. Algunos días, el olor era especialmente fuerte: una mezcla de pescado podrido, arena húmeda, orines viejos y el perfume medicinal de la genista. Le recordaba a las excursiones de su infancia, los días pasados a solas con su madre en la playa cicatrizada de alquitrán.

Le resultaba difícil de creer, pero se habían marchado sin ella. Apretó los dientes, furiosa por haber sido la pieza suelta, el eslabón frágil de la cadena. Pero aún era pronto, habían pasado apenas unos minutos y al salir del pinar se darían cuenta de que solo eran nueve y volvían a buscarla.

No le importaba estar sola; no tenía hermanos y apenas tenía amigos. Enderezó los hombros y cruzó los brazos sobre el pecho, apoyando su silueta de soldadito de plomo contra la puerta. En cuestión de pocos minutos empezaría a oírlos, andando entre los pinos, llamándola por su nombre, las voces agudas de Olga y de las otras niñas mezclándose con las más graves de los chicos, Iván a la cabeza.

La escalera crujió. El miedo, como una mordedura de serpiente, volvió a paralizarla. Las escaleras de madera crujen solas, se dijo. Se aclaró la garganta para que su voz sonase alta y clara.

—¿Hay alguien?

Se le quebró la última sílaba y se puso una mano en el pecho. Se engañaba, posiblemente se iba a morir de hambre y sed antes de que la encontrasen. Al tragar saliva notó la garganta estrecha, y temió que le faltase el aire, que se pudiese asfixiar de puro miedo. Pegó una patada a la puerta.

—¡Si hay alguien, que me saque de aquí!

Se aferró al pomo de metal, tirando hacia arriba y hacia abajo, empujando la puerta en vano con el hombro, con ahínco, haciéndose daño. Buscó algo largo y duro para usar como palanca, una barra de metal, el palo de una escoba, lo que fuese. Las cajas apiladas contra el mostrador solo contenían cartulinas de papel descolorido, pero en la esquina más alejada había azulejos dispuestos en montones. Empujó a un lado las telarañas para palparlos.

El polvo y la oscuridad hacían imposible ver en qué estado se encontraban, pero a lo mejor podía usarlos como herramienta. Tocó la superficie de la pieza superior y apartó la mano, asqueada por su tacto frío y resbaladizo. Su mirada recayó sobre las fichas de plástico, y pegó varias patadas al montón que tenía delante, furiosa, haciéndolas volar en todas direcciones como confeti.

Cuando se cansó, se acuclilló y pensó en Iván, en Olga, en las primas. La idea de no volver a verlas le dejó un regusto amargo en la garganta.

Las tinieblas iban dando paso a la oscuridad de la noche. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Diez minutos? ¿Veinte? En agosto ya era oscuro a la hora de cenar. No quería perder la noción de la realidad, quería ser consciente de lo que pasaba fuera. Parpadeó para librarse de las lágrimas inútiles.

Entonces oyó de nuevo el susurro, esta vez más cerca.

Arrimó la cara a la puerta, conteniendo la respiración; tras unos momentos tuvo que retroceder, el vello de punta como si hubiese tocado algo helado, muerto. Había vuelto a oír pasos: lentos, pesados pero cuidadosos. Había alguien fuera, alguien que levantaba con cautela unos zapatos grandes y duros, calzado de adulto.

Como en sueños, oyó que los pasos se detenían al otro lado de la puerta y vio girarse el pomo. La niña, que era valiente, sabía que los adultos estaban para ayudar. En este sitio y a esta hora, solo podía tratarse del guarda. Pero tampoco la tranquilizó ese pensamiento.

Volvió hacia atrás y agarró un azulejo, levantándolo en el aire con una esquina afilada apuntando hacia abajo.

—¿Quién es?

El desconocido forzó la puerta hacia fuera con un tirón seco que sonó como un disparo. La hoja de madera dio paso a un brazo largo que apareció en el quicio, la mano de dedos fuertes tanteando en su dirección para apresarla. Apenas le dio tiempo a reaccionar. Quiso clavarle el azulejo, pero no consiguió atinar bien en la penumbra y se le resbaló entre los dedos. Cayó a pocos centímetros de sus pies y se partió en tres trozos, y el hombre entró y la atrapó con un gesto rápido, dejándola con los brazos retorcidos detrás de la espalda, la cara pegada a la pared, sin posibilidad de moverse.

Consiguió golpear con un pie la pantorrilla de su atacante, que separó las piernas y le apretó aún más las muñecas, empujándola de nuevo contra la pared. A Paulina se le doblaron las rodillas y desistió en su lucha, pero la sorpresa y la furia le dieron fuerzas para hablar.

—¿Quién es? ¡Me está haciendo daño!

El hombre, que llevaba un pañuelo o bufanda alrededor de la boca, respiraba con dificultad.

—¡Déjeme salir!

Con una sacudida la levantó por las muñecas, causándole una agonía terrible en los hombros, como si le arrancasen los brazos de cuajo. Se iba a desmayar. Gritó mientras volaba por los aires, salía por la puerta y aterrizaba de rodillas en la siguiente habitación. Un hormigueo que quemaba como la lava le recorría los brazos, y se preguntó si se los había roto, pero enseguida el hombre la agarró del pelo y la puso de pie.

Se vio empujada por los pasillos del sótano, corriendo para no caer de bruces. El hombre la estrelló contra la pared y el impacto le hizo cerrar los ojos, motas de colores disparándose en la oscuridad. La guio, tropezando, escalones arriba. Consiguió subir a duras penas, rompiéndose la piel en la piedra rugosa, torciéndose el tobillo sobre el último escalón mientras él respiraba cada vez más fuerte, con dificultad o con furia, hasta que salieron al exterior.

Se detuvieron a pocos pasos de la casa, en mitad del pinar. Se encogió y esperó, confiando en que ahora se iba a solucionar el malentendido. Ahora vendría la amenaza de contárselo todo a sus padres y la consiguiente bronca. ¿La obligarían a confesar con quién había venido? Si tenía que traicionar a Iván y a Olga, no se lo iba a pensar dos veces.

El viento había cesado. Ya no se oía el crujido de los troncos de los pinos, pesados y duros como mástiles de barco, ni el entrechocar de sus ramas. En el poco tiempo que había pasado en la casa se había hecho de noche. Intentó mirar a su alrededor, pero una sacudida en sus doloridos brazos le hizo cambiar de idea. El hombre la empujó hacia el camino que llevaba al camping y, al llegar a las primeras losas de piedra, semicubiertas por agujas de pino y nudos de gramón, la obligó a tumbarse boca abajo. Ella apoyó con cuidado la cabeza sobre la fría superficie. Aunque él no decía nada, la niña adivinó su amenaza silenciosa: estaba dispuesto a hacerle mucho más daño si se movía.

Intentó tranquilizarse, aguantándose las ganas de gritar, de rogar al desconocido que la soltase o, por lo menos, que le dijese lo que pensaba hacer con ella. Si lo que quería era asustarla, lo había conseguido; sin embargo, la oscuridad del bosque la reconfortaba en cierta manera. Ya pronto sus padres la buscarían para cenar, y se darían cuenta de que no estaba con sus amigos.

El hombre inhalaba por la boca, con pesadez. Aunque no lo veía, estaba segura de que el pañuelo se abombaba hacia dentro con cada respiración, esbozando la forma de sus labios. La sujetaba con las rodillas, triturando la fina capa de piel y músculos que protegía su columna, pero ello no le resultaba suficiente. Despacio, como si no se pudiera contener, las manos de él se cerraron alrededor de su cuello. Paulina sintió que un velo rojo comenzaba a manchar su visión, y masticó el tacto seco de la arena. Empezó a arañar a ciegas lo que encontraban sus manos y se preguntó si llegaría a identificar a su atacante antes de morir. Palpó con la punta de los dedos una tela tosca, pana o loneta. Era consciente del olor del hombre, un olor a cigarros viejos que cuadraba con el tacto basto de su pantalón.

Los segundos se aceleraban, o a lo mejor su cerebro acorralado los imaginaba así. De repente, sin previo aviso, la rodilla derecha de su atacante se hizo un poquito más ligera, imperceptiblemente casi; al mismo tiempo percibió movimiento cerca de los jardines. Había llegado alguien sin hacer ruido, alguien que se mantenía oculto en la sombra de los pinos, al resguardo de la luna, su cigarro encendido en mitad de su cara como el único ojo de un cíclope.

Si aún seguía con vida, era porque el hombre del pañuelo aguardaba instrucciones del recién llegado. En cuanto pudo, Paulina levantó el rostro para tragar una bocanada de aire. El claro estaba perfumado de olor a noche, jazmín, retama y sal, pero había algo más, un perfume penetrante y dulce que emanaba de la oscuridad. La luz plateada cayó sobre la figura y vio que era el hombre del frac. Se apartó el cigarro de la boca, y la punta naranja trazó un arco descendente hasta detenerse a la altura de su cadera. Aterrorizada, Paulina vio el reflejo de la luna en su pelo húmedo de gomina, su figura esbelta y elegante, de largas piernas, congelada en el tiempo para siempre.

El hombre del pañuelo la liberó de su peso, como si le diese la oportunidad de huir, como si no se encontrase en un laberinto sin salida en el que llevaba todas las de perder. Y ella obedeció, aunque sabía que no tenía escapatoria. Se impulsó sobre brazos y piernas y gateó hacia la izquierda, hacia donde juzgaba que estaba el camino al camping. Al llegar a las primeras jaras se incorporó, las ramas puntiagudas pasando a pocos centímetros de sus ojos. Le dolía moverse, pero el instinto la obligaba. ¿Dónde estaban sus zapatillas?

Gateaba a ratos, y a ratos vadeaba la espesura como una culebra, enroscándose en los troncos de los árboles, guiándose por el tacto rugoso de la corteza. El terror le hacía percibir la realidad como una pesadilla. Histérica, cada vez más veloz, recorrió un itinerario de loca hasta que se dio de bruces con una pared encalada que se descomponía al tacto y que le brindaba la oportunidad de ganar algo de tiempo.

Palpó la cal, desmenuzándola con los dedos, rodeando el edificio hasta encontrar la entrada. Se tumbó y se arrastró centímetro a centímetro por un suelo cubierto de inmundicia hasta dar con los barrotes de hierro. Levantó la trampilla con facilidad y se hizo lo más pequeña posible para meterse dentro, ignorando las capas de suciedad añeja. Con las rodillas encogidas, esperó, sin atreverse a respirar, tratando de descifrar los ruidos del bosque, los crujidos y los golpes, el aleteo de los pájaros, el lejano ladrido de un perro.

Ya quedaba poco. No tardarían.

Venían a por ella.

Contó hasta veinte, y luego hasta cincuenta, y luego rezó. Cuando se le acabaron las oraciones, empezó a tararear canciones en bajito, como una letanía.

Se interrumpió al escuchar una pisada en los escalones de la caseta.

néstor, 2011

Yacía tapado hasta la cintura con una sábana limpia y bien planchada, ataviado con el camisón del hospital. Tenía los ojos cerrados y la expresión relajada, como si meditase. Un cable transparente se bifurcaba en dos y conectaba su nariz con la máquina.

La fuente de oxígeno.

La segunda cama llevaba dos días vacía, desde que le habían dado el alta al paciente del enfisema. El mobiliario se le aparecía ya a Lidia en pesadillas: sillón de áspera tapicería verde para los familiares, misteriosos cables que se perdían dentro de la cama, luz estéril, mando a distancia para llamar a las enfermeras, mísero vasito de plástico con pajita. En la puerta que daba al balcón un cartel rezaba «Prohibido dar de comer a las palomas».

Adela se levantó al verla entrar. Se saludaron con dos besos. Néstor había abierto los ojos y Lidia sonrió.

—¿Cómo estás?

Él la miró sin contestar, como de costumbre. Adela no se quería ir. Miraba hacia la cama, suspirando, una expresión de duda en el rostro. Se puso el bolso de imitación de cuero debajo del brazo —Lidia recordó que nunca usaba los que ella le regalaba— y se dirigió a su hija en voz baja, los ojos suplicantes.

—¿Te has cruzado con tu hermano? —Lidia hizo un gesto ambiguo. Adela la tomó del brazo y la llevó unos metros en dirección a la puerta. Le habló en un susurro—. Esta noche se ha quitado los cables.

—¿Y eso?

—Decía que quería irse a casa —Adela bajó la voz aún más—. Tenía ya las piernas fuera de la cama. Le di al botón, vino la enfermera… Entre las dos lo metimos otra vez. Menuda nochecita nos ha dado, el pobre.

Tenía tres centímetros de raíces grises y llevaba horas sin comer. Lidia la llevó hasta la entrada.

—¿Quieres que me quede yo a dormir?

—¿Y el niño?

—Con mi suegra, Rafa vuelve esta noche.

Adela hizo un gesto de resignación.

—No, lo que él quiere es que me quede yo. Te lo agradezco, ya lo sabes, pero él es como es —se volvió hacia su marido, acercándole una mano fina, apergaminada, y le habló como se habla a los sordos—. Voy a casa a ducharme y a comer algo. La niña se queda contigo hasta que yo vuelva, igual que ayer. No te vayas a preocupar…

Néstor la miró con expresión alerta y habló con su voz de siempre. Lidia sintió un escalofrío.

—Me arreglo y nos vamos todos juntos ya para abajo, ¿no?

—Luego hablamos de eso. Cuando yo vuelva —respondió Adela fingiendo normalidad.

Salió al pasillo con su hija y se detuvo, frotándose los ojos con la manga de la rebeca. Tenía los labios surcados de grietas.

—¿Sabes lo que le ha dicho hoy a tu hermano? Que vaya a por la caja de la pesca que está en su dormitorio, que se quiere ir a pescar con él.

«No me hables de Daniel», quiso decir Lidia, pero se obligó a guardar silencio. Suavemente, empujó a su madre hacia el ascensor y la metió dentro. Luego permaneció unos instantes de pie en el pasillo antes de desandar el camino hasta la habitación de su padre.

Néstor había vuelto a cerrar los ojos. Lidia intentó imaginarse cómo se sentía. Sujeto por cables a las máquinas que lo mantenían con vida, flotando en el limbo, sin noción del tiempo, sin saber qué estaba haciendo allí.

¿Qué querían todas esas enfermeras? ¿Qué quería el jovencísimo médico de planta con su bata y sus bolígrafos? ¿Cómo hacían esos muchachos para quitarle, como por arte de magia, las sábanas de debajo de su cuerpo y ponerle unas nuevas sin que él se levantase?

Se sentó junto a la cama y observó el rostro ausente. La tapicería rugosa le producía picor, así que se quitó el pañuelo de seda, lo extendió entre sus muslos y la basta tela verde, y se dispuso a esperar.

Las horas pasaban siempre lentas, pero al menos la televisión estaba encendida y había una buena provisión de revistas. Poco antes de las ocho, la enfermera llegó y dejó la bandeja de la cena en la mesita auxiliar. Lidia ayudó a su padre a incorporarse, le puso una servilleta sobre el pecho y colocó ante él la bandeja.

—Come, papá.

Él se volvió despacio hacia el plato. Se llevó el tenedor a la boca, una sola vez, sin interés, y sus ojos se deslizaron de nuevo hacia la tele como atraídos por un imán. Él, que siempre había tenido tan buen apetito, que no dejaba que se enfriase nada. La enfermera volvió al cabo de un rato a por la bandeja llena.

—Es normal que no quiera comer.

Con gesto de sorpresa, Néstor descubrió el periódico de la semana pasada y se lo puso delante, haciendo como que leía, pero sin pasar nunca de la primera página. Lidia lo puso cómodo contra las almohadas y se reclinó en el sillón.

Intentó no mirar el reloj de pulsera, pero sabía que Rafa iba a llegar en cualquier momento a casa, como cada jueves, y que no se marcharía hasta el domingo por la noche. Recorrió mentalmente la vivienda. ¿Lo había dejado todo recogido? ¿Había cerrado bien la puerta al marcharse? Se imaginó a Rafa pagando al taxista, sacando las llaves, abriendo la puerta de entrada y tomando el montón de cartas que le esperaban en la mesita. ¿Las había repasado? Sí, por lo menos dos veces hoy. ¿Y el buzón? Vacío, totalmente vacío.

Incapaz de estarse quieta, se levantó y abrió la puerta que daba al balcón, una galería abierta al cielo que unía todas las habitaciones. Una docena de rostros, los familiares de los otros enfermos, se volvieron hacia ella. Montaban guardia sentados o de pie, de dos en dos y de tres en tres; algunos apuraban un furtivo cigarro, otros conversaban en voz baja o tecleaban en el móvil.

Un hombre levantó la vista de la pantalla. Lidia se detuvo, asomándose a la barandilla, y lo sintió mirándola de arriba abajo, las sandalias, las piernas bien torneadas en el vestido corto, la melena rubia que le arreglaban todos los meses en la peluquería —ni se acordaba ya del color original que había sepultado bajo el tinte—. Todo lo que la naturaleza no le había dado y que el dinero de su marido le había costeado sin ningún problema.

Más allá del horizonte rosa, la noche de junio se acercaba cada vez más rápido. Se frotó los brazos. Desde lejos le llegaban las sirenas de las ambulancias, transportadas por el aire limpio del atardecer que subía del río y de la campiña.

En la habitación de al lado, una anciana de piernas azules la examinaba sin tapujos desde un sillón arrimado al fresco. Sabía lo que estaba pensando de ella, lo que veían sus ojos negros y chicos como dos huesos de aceituna entre la maraña de arrugas. Lidia se frotó las manos, sucias de la barandilla. Hasta las palomas habían desistido.

Cuando volvió a entrar en la habitación, su padre estaba vuelto hacia ella con la mirada lúcida. Se sentó en el borde de la cama.

—Papá, ¿hay algo que me quieras decir?

Le pareció que su padre sonreía ligeramente, pero podían ser imaginaciones suyas. Lo intentó de nuevo, no tenía nada que perder.

—Papá, cuéntame lo que le pasó a Paulina.

Néstor cerró los ojos y volvió la cabeza. Lidia esperó unos segundos, indecisa, antes de ponerle una mano en el brazo. Se les estaba acabando el tiempo.

Durante años había intentado sonsacarle sin éxito. Algo había en su mirada, en cómo cerraba la boca cuando alguien sacaba a relucir el tema, en su manera de encogerse de hombros y evitar las preguntas de su familia. Ya habían pasado más de veinte años y habían superado el bache. ¿Por qué ese empeño en callar?

Lidia suspiró y apartó la cara. Era en momentos así, cuando las conversaciones fallaban y el silencio cobraba cuerpo de repente, cuando más la torturaba el no saber. Hacía ya cinco años que habían recuperado su cadáver, veintiséis desde que desapareció. Pero a pesar del tiempo transcurrido, nunca olvidaría aquel verano de incógnitas, nunca dejaría de oír las voces llamándola.

Esa noche la había despertado el viento al cambiar; había soñado que Paulina le susurraba palabras al oído y, al abrir los ojos, notó que la caravana se mecía como un barco en alta mar. Escuchó los gritos desde la lejanía, penetrando en los espacios oscuros como voces de náufragos que pedían auxilio. De pronto se oyó el lamento de un perro, un aullido largo y agudo. Dani también lo había oído.

Salieron sigilosos a la parcela vacía. Las voces se acercaban y se alejaban. Las mujeres llamaban con timbre fino, que se debilitaba como los ecos recogidos por la pared de un desfiladero. De vez en cuando resonaba la ronca voz de un hombre, deformada por la distancia. Daniel se acercó a Lidia y deslizó su mano en la de ella.

Se habían reunido en el aparcamiento, en la proximidad del único teléfono del club. Los padres fumaban y hablaban en voz baja, comprobando la hora en sus relojes.

También había algunos niños. Reconoció a Virginia y al Chicho, que corría torpemente entre la muchedumbre como si jugase al escondite. Alguien vino andando desde los jardines del tiro al plato, gritando desde la distancia que allí no estaba.

A la madre de Paulina se la habían llevado a su parcela, y su padre había ido con Pancho a despertar al guarda del camping, Salvador, que apareció con su manojo de llaves y una expresión de fastidio en la cara. Chicho y Sebas se les acercaron.

—¿Por dónde volvisteis?

—¿Y Paulina? ¿No estaba con vosotros?

—¿Se ha quedado allí? —susurró Daniel, los ojos como platos.

Parecía muy pequeño en el haz de luz que proyectaba la solitaria farola del aparcamiento.

Paulina se había perdido por el camino. Se había hecho daño, cayéndose en la oscuridad, y había sido incapaz de encontrar la forma de volver. Lidia pensó en las cartulinas resbaladizas del suelo, los espejos sucios, la Virgen con sus lágrimas escarlatas rodándole por la cara.

Salvador encendió los focos del club de tiro al pichón, las instalaciones vecinas al camping que llevaban años abandonadas, y los chopos parecieron encogerse, como animales sorprendidos de noche en la carretera. Sin mirar a nadie en particular, el guarda escupió una ristra de insultos que sonaron como una sola palabra y, empujando la puerta, se adentró en el club, seguido por varios campistas.

Lidia se los imaginó avanzando por el caminito de losas, despacio, llamándola, mirando a izquierda y derecha por si estaba escondida detrás de algún árbol. Llegarían a la caseta de las palomas y se asomarían dentro, arrugando la nariz y metiendo la linterna una, dos veces, para iluminar las paredes antes de proseguir. Continuarían buscándola por los jardines, tal vez apreciando en la oscuridad su aspecto arruinado, despojado y comido por la sal. Se imaginó al hombre del frac mirándolos desde el piso alto del edificio principal del antiguo club, sin que ninguno de los adultos fuese capaz de verlo.

Pancho, el presidente del camping, localizó a los niños y se dirigió con ellos hacia el muro de los servicios, donde las farolas arrojaban una luz clara y tranquilizadora. El Abogado se les unió, seguido de su hijo Iván, que tuvo la precaución de situarse bien lejos de su padre. Virginia y Rubén ya estaban allí, así como la hermana de Iván, Olga.

Les hicieron hablar uno a uno, repitiendo una y otra vez las mismas preguntas. ¿Por dónde entrasteis al tiro al pichón? ¿Visteis a alguien en el pinar? ¿Quién estaba con vosotros en el edificio?

Los niños describieron lo que creían haber visto desde los jardines que rodeaban el caserón: un hombre muy pálido con la cara blanca, ojeras, y el pelo negro peinado hacia atrás. Llevaba un traje oscuro con una camisa elegante y estaba mirando desde una de las ventanas de arriba. Desde ahí, se acercó a la ventana y se pegó contra el cristal. Pero fue como si se deslizase, como en las películas.

—No tenía la cara blanca sino morena —dijo Sebas.

—Y yo no le vi las ojeras —añadió el Chicho.

—Tenía los ojos muy negros, sin brillo.

—El traje era anticuado.

—Tenía el pelo rizado.

—Daba vértigo, como cuando te asomas a un pozo —añadió el Chicho, y un escalofrío echó a temblar su cuerpo rollizo.

—Pero ¿tú viste algo? ¿No estabas escondido detrás de la puerta muerto de miedo?

—Era el muerto del tiro al pichón —la voz de Rubén se alzó, aflautada—. El que está enterrado en las marismas.

Pancho se dio la vuelta e hizo ademán de asestarle una patada a una farola, pero se contuvo.

—¿Qué les han estado contando a estos niños?

—Eso tendrás que preguntárselo a tu suegro. —El Abogado encendió un cigarrillo con toda tranquilidad.

—¡Pero si mi suegro está como una cabra!

—Yo no vi nada —dijo Olga, muy seria.

El Abogado exhaló el humo y se volvió a su hijo Iván, el mayor de la pandilla, que le sostuvo la mirada sin amedrentarse. Uno a uno, los presentes contemplaron los ojos serenos del chico, apenas visibles en la oscuridad.

—Yo tampoco.

Lidia se sobresaltó cuando se abrió la puerta del pasillo sin aviso. Una enfermera entró para tomarle la tensión, el pulso y la temperatura a su padre. Sin reparar en Lidia, escribió con bolígrafo en la memoria que había al pie de la cama. Terminó y se marchó, dejando la puerta entreabierta, sin duda planeando volver con pastillas o jarabe. Lidia se inclinó para mirarle la cara a su padre. Se había dormido.

Adela volvió sobre las diez, duchada, como siempre sin maquillar. Traía su bolso de mercadillo bien agarrado en una mano y su viejo móvil en la otra. Se había cambiado la falda por otra menos ajada, pero todavía llevaba la rebeca de mezclilla en la que se arrebujaba cuando se dormía en el sillón. Sus ojos se dispararon por la habitación, temiendo haberse perdido algo importante.

—¿Ha pasado algo?

Lidia hizo un gesto negativo. Se levantó, controlando su temblor, deteniéndose lo justo para despedirse de su padre, para entretenerse unos minutos con su madre en la puerta, y a continuación bajó en el ascensor y salió a la noche tibia. Los jardines del hospital aún emanaban un cálido olor a rosas y a hierba cortada.

No había comido apenas en todo el día y estaba cansada. Respiró hondo, llenando sus pulmones del codiciado oxígeno, sintiendo la solidez del cemento bajo los pies. Una vez en el coche, sin perder ni un minuto, marcó el número de casa. Aliviada, oyó la voz de su marido, su voz de siempre.

—Te paso a Rodrigo para que le digas hola.

Mientras le hablaba al bebé, Lidia maniobró hábilmente por las calles del centro con las ventanillas bajadas. Atrás quedaban la sucia fachada del hospital, las caras derrotadas y la cafetería barata con su olor a frito. Acelerando, empezó a subir por la avenida de la sierra, pasando jardines bien cuidados, aspersores en marcha y setos húmedos de olor acre, dejando atrás el calor polvoriento de la ciudad. Al llegar a su casa aparcó el coche en la calle.

Abrió la puerta de su casa con prisas, casi desbordante de alegría. En algún rincón del chalet escuchó el ruido de la televisión y la voz de Rafa hablando por teléfono. Corrió escaleras abajo.

Rodrigo llevaba un pijama limpio y estaba de pie en la cuna. Rosalía había barrido y recogido su cuarto y los libros estaban ordenados por colores en una bonita estantería de color marfil. Lidia hundió los pies descalzos en la alfombra y se sentó junto a la camita para leer hasta que el bebé cerró los ojos. Permaneció unos momentos mirándolo antes de subir en busca de su marido.

Rafa se había quitado el traje y se había puesto cómodo. Se saludaron con un beso en la mejilla. Rosalía les había dejado una empanada casera en el microondas y Lidia se sentó a la mesa del comedor, puesta para dos y vestida de lino. Rafa sirvió dos vasos de vino blanco y ella le dejó hablar, preguntándole por su trabajo, por las historias de la semana. A pesar de sus ojos mansos y su barbilla huidiza, tenía voz de hombre guapo.

Hicieron algunos planes para el fin de semana. Él le preguntó por su padre y ella no le contó que apenas la había reconocido. Entre los dos se terminaron toda la botella de vino. Lidia llevó los platos a la cocina y los dejó encima de la mesa para Rosalía. Al pasar junto a la puerta de entrada, la abrió sin hacer ruido y miró en el buzón. Vacío. Echó el cerrojo y fue a bañarse.

Tenía su propio cuarto de baño, fragante y blanco. Las orquídeas siempre estaban en flor. Se sumergió en la bañera, admirándose los pies que sobresalían de la espuma, satisfecha con la pedicura, arrullada por el alcohol de la cena. Se secó y se untó de loción las piernas.

Se sentaron en el sofá y se adormilaron hacia la mitad de la película, despertándose con los créditos del final. Se levantaron y fueron tropezando, medio dormidos, hasta el dormitorio. Una tenue luz indirecta les iluminó el camino hasta la cama.

Rafa tuvo sueños de hombre tranquilo, pero Lidia soñó que encontraba una carta de Eduardo en el buzón, una carta que, al ser abierta, derramaba un veneno negro y viscoso sobre su camisón.

Mucho antes de que amaneciese, a las tres y veinte, les llamó Adela desde el hospital. Tuvo que repetirle cuatro veces a su hija que Néstor acababa de morir, porque ella no parecía enterarse. Al final, fue Rafa el que le quitó el teléfono de las manos, la ayudó a vestirse y llamó a Rosalía para que viniese a hacerse cargo del niño.

el entierro

A principios de mes Lidia había encontrado unas fotos suyas en el buzón. Se la veía saliendo del gimnasio, ajena a quien la espiaba escondido en la parada de autobús. La semana anterior había recibido varias llamadas a horas intempestivas. Todos los domingos, con inquebrantable precisión, Eduardo la esperaba a la salida del parque infantil, de pie junto a la tienda de móviles, y la seguía con la mirada desde la distancia, como si le diese igual ser descubierto.

En la sala del tanatorio, entre personas desconocidas, Lidia creyó por un instante que se había equivocado de habitación, que el ataúd contenía al padre, al abuelo o a la madre de otra persona. Entonces descubrió al final del banco a su hermano Daniel, vestido de negro de pies a cabeza. Por una vez había acertado con el color.

Rodrigo y Rafa se habían marchado ya. Rodrigo tenía fiebre y no paraba de llorar, y un tanatorio —como había dicho la tía Lourdes, anunciándolo a gritos para todo el que quisiera oír— no es lugar para un niño. A estas alturas seguro que estaban ya en casa. ¿Qué se había encontrado Rafa al llegar? ¿Qué mensajes habría grabados en el contestador automático?

El ataúd era de madera bruñida, de color marrón líquido, como el chocolate derretido. Por encima del sacerdote un sol triangular los examinaba como un ojo implacable. La sala se llenó de murmullos y, cuando se silenciaron los rezos, el cura empezó a cantar las primeras notas, que brotaron inseguras, desafinadas.

Hacía frío dentro de la cueva de mármol que era la iglesia donde celebraron el funeral. Cuando salieron, a las mujeres les recorrió un escalofrío y se frotaron los brazos, la piel absorbiendo agradecida los rayos de sol. Los hombres, que en el interior de la sala habían llevado las chaquetas puestas, al abandonarla empezaron de inmediato a sudar.

Qué mal mes para morirse, oyó decir a una pareja. Algunos asistentes se acercaron para darle el pésame, gente que apenas conocía, amigos de sus padres. Qué guapa estás, le decían, como si se la hubiesen encontrado en la calle en un día normal. Vio acercarse a Tatiana y sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Venía con él.

Eduardo era bajo y fuerte, con una barba que le comía la garganta, y siempre iba bien vestido. Lidia lo vio acercarse con la fijación aterrorizada de la presa ante el halcón. En contra de lo que esperaba, no aprovechó la oportunidad para atacarla ni para humillarla. Tatiana se adelantó, tambaleándose sobre sus tacones, y se inclinó para abrazarla, su pelo cayendo sobre su cara, las dos cabelleras rubias fundidas en una. Musitó un «lo siento, preciosa» en su oído y le frotó el antebrazo con una mano cálida y suave. Olía a gloria.

Cuando la besó Eduardo, su mano se deslizó por su costado, deteniéndose unos instantes en su cintura.

Qué mal mes para morirse, repitió la pareja de al lado. Tatiana y Eduardo subieron al Audi y Lidia permaneció mirándolos antes de ser engullida por el grupo de familiares del pueblo. La tía Lourdes, hermana de su madre, criticaba en voz alta a los asistentes que no sabían cómo vestirse para un funeral, a las mujeres con falda corta, a los hombres en vaqueros. La prima Marga, sin duda avergonzada de su madre, se había quitado de en medio. Adela se movía como una autómata entre las cabezas canosas, apartando vecinos, chocando con hijas de tatas y criadas. Se les habían unido la bisabuela del pueblo y un sinfín de curiosos y desconocidos. Lidia se frotó los ojos. ¿Qué quedaba ahora? La incineración, el sepelio, la misa.

—No te preocupes, ya estoy aquí.

Marga se agarró a su brazo y no se separó de ella. Llevaba una falda hippie y un ridículo bolso de cordobán cruzado sobre el voluminoso pecho. Lidia perdió la noción del tiempo y no fue consciente de que los asistentes se iban marchando poco a poco hasta que Marga le habló al oído.

—Mi jefa me ha dejado el coche para llevar a la bisabuela.

Lidia observó en silencio el tira y afloja de los familiares, pero Adela se mantuvo firme, insistiendo en que sus dos hijos la acompañasen. Lidia hizo de tripas corazón y se sentó con Daniel en el coche de su tío Joaquín, esposo de Lourdes. Para su alivio, esta última se fue con Marga.

El tío Joaquín, inevitablemente, dejó salir a todo el mundo primero, y durante varios kilómetros Lidia siguió viendo la parte trasera del Twingo de la farmacia donde trabajaba Marga, la publicidad en letras amarillas y las margaritas de peluche del asiento de atrás, hasta que la diferencia de velocidad los apartó de ellos.

La autovía atravesaba un paisaje quemado, puntuado por bloques de hormigón. Al otro lado de la mediana, el tráfico se deslizaba monótono. De pronto, las adelfas taparon por completo la visión del carril contrario. Lidia se frotó los ojos. Se le habían quedado las gafas de sol en casa y la luz blanca de la carretera le hacía lagrimear. Las flores se emborronaron, matas frondosas de color rojo, rosa, blanco.

Le había pedido a Eduardo que entrase en razón. Era irónico, porque el trato entre ellos nunca había tenido nada de racional, había sido una ocurrencia absurda, el pasatiempo de dos personas mimadas, aburridas de tenerlo todo. Pero el bocado de lo prohibido había traído sus consecuencias. Eduardo era un hombre de los que no soportan ser abandonados; se sentía víctima, y le gustaba su papel.

Daniel le ofreció un pañuelo, pero Lidia sacudió la cabeza y se volvió hacia la ventana; prosiguieron el trayecto en silencio, sentados en el asiento de atrás como los niños que ya no eran. Lidia le oyó alisarse la tela del pantalón, y luego juguetear con la puerta. Cuando se aburrió, sacó un libro del bolsillo y empezó a pasar las páginas. Siempre había sido capaz de leer en el coche sin marearse. Con la cara vuelta hacia la ventana, intentó olvidarse de su presencia. Por enésima vez consultó el móvil y leyó con alivio el mensaje de Rafa diciendo que a Rodrigo le había bajado la fiebre. Si llegaba a tiempo a casa después de dejar a su madre, Rafa todavía podía coger el AVE a Madrid para asistir a su reunión de trabajo al día siguiente. Lidia se inclinó hacia el asiento de delante.

—Tito, ¿me puedes llevar después a mi casa?

Joaquín volvió la cabeza unos centímetros hacia ella, intentando asentir sin apartar los ojos de la carretera. A cien kilómetros por hora, les estaban adelantando hasta los camiones.

Salieron de la variante y se adentraron en el casco urbano, cruzando el centro, avanzando más lento que nunca detrás de un camión de basura. Giraron al llegar a la fuente, con una rueda en cada carril, entorpeciendo el flujo de tráfico. Se detuvieron en un semáforo y prosiguieron en dirección norte por una calle estrecha con coches aparcados en doble fila. Ya más confiado, Joaquín maniobró por el sistema de única dirección que le era familiar, adentrándose en el barrio obrero, pasando el viejo parque junto al que vivía Daniel y deteniéndose cada pocos metros para dejar cruzar a los transeúntes.

Lidia sintió ganas de morderse los puños. El coche se caló junto a los contenedores de basura del Mercadona. Daniel había abierto la ventana y un olor a pescado podrido se filtró en el vehículo.

—¿Te importa cerrar?

Daniel obedeció sin mirarla. Entraron en la calle Romanes y se detuvieron delante del portal, en doble fila. Daniel salió por su lado y Lidia se apeó para ayudar a su madre. A pesar del calor, tenía la cara helada.

—No tardéis mucho.

Las dos mujeres subieron con cuidado el escalón de entrada al portal, Adela caminando con pasitos de niña. Daniel las esperaba ya en el descansillo, sujetando la puerta del ascensor, la mitad del cuerpo iluminada.

El piso, siempre umbrío, estaba hoy prácticamente a oscuras. Subieron un poco las persianas para que nadie tropezase con los muebles. Protestando débilmente, Adela se dejó acompañar hasta el dormitorio, y Lidia le quitó los zapatos y apartó la colcha y las sábanas para que se pudiera echar. Cerró la puerta del armario, que se había quedado abierta con las prisas, y le puso las zapatillas en su lado de la cama. Su madre ya había cerrado los ojos, tenía una mano atravesada sobre la frente y parecía dormir.

Lidia se asomó a su antiguo cuarto. De niña, ese espacio tan pequeño le había parecido enorme. El crucifijo era nuevo y no había ni una mota de polvo, pero por lo demás estaba igual que cuando se fue de casa. Excepto el espacio inexplicablemente vacío entre la cama y el armario, donde siempre parecía faltar algo.

En el pasillo se topó con una figura corpulenta. Pegó un salto y se llevó una mano a la boca.

—Madre mía, me vas a matar de un susto.

Daniel llevaba una caja de cartón bajo el brazo, y Lidia sintió el odio desenroscándosele bajo la lengua.

—¿Ya vas a empezar a llevarte cosas?

—Estaba en mi armario.

—Claro.

Él se limitó a mirarla con ese extraño brillo en los ojos que tanto la molestaba.

—Papá me dijo que me la llevara.

Ella siempre tenía la impresión de que estaba a punto de reprocharle algo, pero a última hora cambiaba de idea y no decía nada. Estaba segura de que era un truco para irritarla. Últimamente le molestaba todo de su hermano.

—Me voy. Rafa tiene que irse a Madrid.

Daniel no se movió, de modo que Lidia lo empujó a un lado y salió al descansillo para llamar al ascensor.

—Ya te llamo para darte el relevo —gritó por encima del hombro.

Abajo, Joaquín la esperaba con la puerta abierta, fumando. Lidia esquivó un excremento de perro que alguien había aplastado en la acera y se sentó en el asiento de atrás.

—Te puedes poner delante.

—No te lo tomes a mal, pero si vas a fumar prefiero ir detrás.

Joaquín se encogió de hombros, puso la radio y arrancó con el cigarrillo en la boca, pero dejó la ventanilla abierta para que saliese casi todo el humo.

Lidia presionó los dedos sobre las sienes. Su móvil vibró discretamente y lo sacó del bolso para leer la pantalla.

El negro te favorece.

Con un escalofrío, borró el mensaje.