10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Libros del Zorzal

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

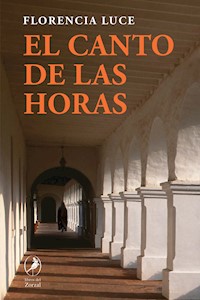

Tras los muros de un convento, un grupo de monjas consagra sus días a la adoración silenciosa de Dios. Este mundo recluido es gobernado por Beatriz, una abadesa dominante y atractiva, singular custodia de las reglas monásticas. Marie tiene 20 años cuando se une a la comunidad, siguiendo el llamado divino a una vida de sacrificio y plegaria por un mundo más justo. Pronto se deslumbrará con Beatriz, guía y madre espiritual, quien la invita a participar de su círculo íntimo de monjas jóvenes. Esta abadesa, con sus juegos de poder, provoca celos y conflictos, llevando a Marie a enfrentarse a una lucha interior: conciliar su devoción por ella con la fidelidad a Dios y a sus votos solemnes de obediencia, pobreza y castidad. Con una escritura sutil y poética, en El canto de las horas Florencia Luce teje un microcosmos de intrigas donde las normas estrictas son manipuladas, puestas a prueba en una pugna permanente entre lo que trasciende y la decepción.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Florencia Luce

El canto de las horas

Luce, Florencia

El canto de las horas / Florencia Luce. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2022.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-599-815-5

1. Novelas Testimoniales. I. Título.

CDD A863

Diseño de tapa: Osvaldo Gallese

© 2022. Libros del ZorzalBuenos Aires, Argentina<www.delzorzal.com>

Comentarios y sugerencias: [email protected]

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa de la editorial o de los titulares de los derechos.

Impreso en Argentina / Printed in Argentina

Hecho el depósito que marca la ley 11723

A Hugo Correa Luna, el maestro.

A Bea Lunazzi, la mejor lectora.

A mi familia, por la paciencia y el apoyo.

Índice

1 | 7

2 | 17

3 | 26

4 | 33

5 | 43

6 | 52

7 | 59

8 | 67

9 | 79

10 | 86

11 | 94

12 | 104

13 | 110

14 | 121

15 | 129

16 | 140

17 | 148

18 | 158

19 | 165

20 | 174

21 | 183

22 | 196

23 | 204

24 | 212

25 | 221

26 | 241

27 | 248

28 | 259

29 | 267

30 | 276

1

Marie amaneció temprano ese domingo. Sin necesidad de esperar el despertador, lo apagó antes de las siete. La misa comenzaría a las diez de la mañana, seguida por una breve ceremonia. Se duchó y bajó a desayunar sin hambre. Los padres estaban tomando café y apenas hablaban. La madre, ya con anteojos oscuros, se paraba, lavaba un plato, se sentaba, tomaba un sorbo y volvía a levantarse para limpiar la mesada limpia de la cocina. Su padre revolvía y agregaba más y más azúcar sin tocar la taza. Marie abrazó a cada uno e hizo un intento por conversar, pero no había palabra para aliviarlos. Cuando aparecieron sus hermanos el movimiento en la cocina llegó a ser casi cotidiano, a pesar de las caricias con las que Margarita ya buscaba retenerla.

Ni bien llegaron las abuelas, partieron hacia la iglesia. Una hora de viaje en la que ninguno escuchaba los comentarios de la abuela francesa, la única que hablaba mientras se alejaban de la ciudad sin tránsito. La ruta recorría barrios con casas y casillas cada vez más separadas y bordeaba las vías del tren, el mismo tren en el que Marie había viajado tantas veces en los últimos meses.

Era aún temprano. Se sentaron en los primeros bancos, reservados para ellos. Amigos, tíos y primos de los dos lados de la familia se acercaban a saludarlos. La gente seguía entrando, ubicándose en los bancos y pasillos, cuando el presbítero subió hacia el altar y todos se pusieron de pie. Los padres de Marie, a sus costados, le tomaron las manos frías; era la última vez que se sentaban junto a ella.

Durante la misa las religiosas cantaban himnos gregorianos del otro lado de las rejas. Apenas se las veía, pero se las oía muy bien; voces agudas, acompañadas por los acordes del órgano, se fundían con el zumbido de los ventiladores. Lecturas, sermón y más cantos. El sacerdote, antes de la bendición final, anunció la entrada al monasterio de la nueva postulante y la llamó a subir al altar para recibir su propia bendición. La madre, siempre con los anteojos negros, sacó el pañuelo silenciando un sollozo, y ya no lo soltó. El padre tenía la mirada ausente, fija en el vacío, y los dos hermanos observaban muy serios, ignorando los susurros y resoplidos de la abuela, molesta ante tanto rito.

Al terminar la misa los asistentes tuvieron la oportunidad de despedirse en el atrio, delante del portal principal. La madre Beatriz, superiora de la casa, salió de la clausura para saludar a la familia. Se acercó con pasos silenciosos y, con una sonrisa enmarcada por el velo negro y blanco que le caía por la espalda hasta la cintura, se dirigió a los padres:

—Se trata solo de una prueba —aseguró, con voz suave y aguda—. Si veo que no es feliz, se la devolvemos al instante —y enfatizó la palabra instante—. No queremos que nadie viva aquí si no está plenamente convencida, nadie que no se sienta contenta y con mucha paz interior. Pueden estar tranquilos.

Pidió a todos que se acercaran, mientras una monja, con un gran llavero colgado del cinturón, tomó una llave de hierro forjado y abrió con lentitud las dos hojas del pesado portal de madera que resguardaba la clausura. La luz del claustro iluminó el hall oscuro de la hospedería y la gente se fue acercando y mirando en puntas de pie sobre las cabezas de los más altos. Querían ver a las monjas que esperaban el ingreso de la nueva integrante de la familia monástica.

—Marie —dijo la madre abadesa Beatriz, con la voz segura e impostada, leyendo de un cuadernillo de ceremonias—. Traspasa libremente estas puertas en presencia de tu familia de sangre y de tu nueva familia espiritual, testigos hoy de tu firme voluntad de dejar atrás el mundo y sus tentaciones, para compartir y aprender la vida monástica en esta casa de paz y de encuentro con el Señor Jesús.

—Amén —respondieron las religiosas, con una casi imperceptible inclinación de cabeza.

Marie se arrodilló ante la madre superiora, quien le extendió la mano derecha para que le besara el anillo, y después de recibir la bendición en la frente se levantó, sin mirar atrás, y caminó erguida hacia la clausura hasta oír el golpe seco de la barra de hierro que sellaba el portal.

Las monjas la rodearon. Una por una, le daban la bienvenida. Algunas sonreían y le extendían una mano; otras se presentaban con un abrazo. Una de las novicias, Belén, había sido designada para ser su acompañante en los primeros pasos, rol al que las monjas llamaban familiarmente la “sombra”. Ella sería la encargada de mostrarle el edificio y explicarle las costumbres y los horarios de la casa. Era la primera vez que a alguien tan joven le asignaban ser la “sombra” de una postulante, un rol que concedía prestigio entre las novicias. Acababa de cumplir diecinueve, un año menos que Marie, y era la menor del grupo. Ya había sido aceptada en la comunidad para iniciar su noviciado, después de un año como postulante. Su familia era de fe y prácticas religiosas diarias. Eran siete hijos, el mayor en el seminario, cerca ya de la ordenación sacerdotal. Belén había comunicado su vocación religiosa a los padres cuando estaba cursando el último trimestre de la escuela secundaria, y la familia había recibido la noticia como una bendición para todos. Su hija, la más pecosa y alegre de sus hermanos, la de las cejas rojizas, sería monja contemplativa. Un honor.

Belén dedicó el primer día y los siguientes a mostrarle el monasterio y sus rincones, explicándole el uso de cada sala del claustro más que centenario, hablándole en voz baja mientras la miraba a los ojos y se le acercaba como quien no tiene conciencia del espacio personal. Tomándola del brazo para guiarla, le hizo conocer primero la capilla. Marie siempre había sentido curiosidad por ese lado de la iglesia, esa ala misteriosa que salía del altar en forma de ele. Había intentado asomarse cuando asistía a los rezos, pero nunca había llegado a ver, desde el otro lado de la reja, más que los primeros bancos de las religiosas.

—Los llamamos sitiales —le explicó Belén—. En este, al centro, se sienta la madre Beatriz, y a los costados, la priora y la vicepriora. Toda esta segunda fila es para el coro, al que le decimos la schola. Son las que cantan mejor. Este es nuestro lugar preferido. El sitial es donde vivís todo lo más importante. Te sentís aislada y acompañada al mismo tiempo, ya vas a ver. Y esa fila —le agregó susurrando— es para el noviciado. Allá en la punta nos sentamos nosotras.

Belén pasaba suavemente la mano por la madera. Mientras le mostraba cómo brillaba y se cuidaba el detalle, le señalaba el respaldo alto y curvado de cada banco, diseñado para resguardar la soledad de las religiosas. Marie no había imaginado la extensión de ese espacio sagrado, la luz y la gama de colores que entraban por los vitrales altos y ojivales, las filas escalonadas de banquetas dispuestas en forma semicircular alrededor de un importante atril de madera veteada, que tenía la silueta de un águila con los brazos abiertos. A un costado, atrás, el órgano, bien antiguo, comenzó a sonar bajito y suave, como si le hubieran desconectado los tubos. Una monja practicaba e inclinaba la cabeza hacia Marie, asintiendo y sonriéndole. Belén invitó a Marie a arrodillarse en el lugar que le había sido asignado, junto a ella. Le mostró los libros litúrgicos para las oraciones del día guardados en cada sitial y le propuso que rezaran en silencio unos momentos.

Marie buscó concentrarse. Hizo un esfuerzo por pensar en Dios. Miraba las rejas y se asombró por lo monumentales que eran, vistas desde ese lado. Los barrotes negros iban desde el piso de mármol hasta el techo altísimo y en forma de arco y contrastaban con las paredes blancas de piedra. Un solo barrote transversal las cruzaba, y entre algunas de las barras verticales podía verse el diseño de unas ramitas doradas que supuso debían ser de olivo. Apenas unas horas antes había estado del otro lado. La mirada de sus padres volvió a representarse en su memoria. Podía sentir la tristeza escondida en ellos cuando la abadesa cerró firmemente la puerta de la clausura. Por primera vez pidió por ellos. Dios, dales fuerza. Recorrió con la mirada cada uno de los vitrales, sin poder descubrir qué escenas bíblicas representaban. Sus padres le habían pedido que esperara más tiempo antes de tomar una decisión tan drástica. Hacía años que habían dejado de asistir a misa. Rezaban solo cuando se encontraban ante alguna situación extrema de enfermedad o angustia. Era una tragedia que una hija suya decidiera entregar la vida a Dios. Lo tomaban como una falla en su deber de padres. También sus hermanos habían quedado impactados. Lucio, el mayor, se definía a sí mismo como ateo y agnóstico por esencia y desconfiaba de la vocación de Marie. Margarita, en cambio, lloraba y no comprendía. Pero ella, Marie, los ayudaría con sus plegarias.

Belén se puso de pie y le hizo señas para que la siguiera. Volvieron a pasar junto a la monja que tocaba el órgano, quien se levantó de prisa. Bajó los dos escalones para saludar a Marie.

—Soy la hermana Olivia, la organista de la casa. Bienvenida a nuestra familia —le dijo en un susurro, extendiéndole una mano blanda.

Belén tomó a Marie del brazo y excusándose ante la monja la hizo salir de la capilla y subieron las dos a la torre, hasta las campanas, por una escalera fría, angosta y circular. Mientras recuperaban el aliento, Belén le explicó que solo por ser el primer día ella tenía permiso especial de hablar, pero que las monjas nunca debían dirigirse a las novicias, y menos aún en la capilla.

Admiraron la vista a través de rejas cuadriculadas. Se veían los campos y el pueblo con sus techos bajos, y al fondo, lejos, apenas delineado, el contorno de unos edificios. Trataron de sacar las manos para sentir el aire, pero solo podían pasar los dedos por las rejas. De pronto las tres campanas comenzaron a repicar con ímpetu. Se taparon los oídos con las manos y los brazos, cayeron en cuclillas y comenzaron a reír. Marie se sacudía sin lograr contener las carcajadas.

—Es para el rezo de sexta —le dijo Belén, tomándole la mano—. Vamos. Y después, el almuerzo.

—Qué bueno, tengo hambre —confesó Marie, secándose las lágrimas provocadas por la risa.

Sexta, el primer rezo comunitario al que asistió ese día, era uno de los tres oficios breves. Marie siguió a Belén hasta su sitial. No se animaba a mirar a su alrededor, a pesar de la curiosidad que sentía, y mantuvo la cabeza inclinada hacia el libro. Después del canto de un himno, un salmo y la lectura de un párrafo de la Biblia, salieron todas las hermanas en fila, de a dos. Las más ancianas, detrás de la abadesa; el noviciado, detrás de las monjas más jóvenes, y Belén y Marie, últimas.

Cada una se paró frente a su silla. La madre Beatriz entonó una bendición y la comunidad se unió a su canto. Luego dio un golpecito del cuchillo contra el vaso, y todas se sentaron. Nadie podía hablar durante el almuerzo; por ser domingo, escuchaban discos de música clásica. Los violines sonaban junto al choque rítmico de los cubiertos en los platos. Marie observaba las mesas largas ocupadas por monjas silenciosas que se iban pasando las fuentes enormes de carne con arroz y las jarras de agua. Los días de semana, le había dicho Belén, se designaba a una de ellas para leer durante las comidas algún artículo de interés espiritual o algún comentario de las lecturas de la misa.

—Solo los domingos al mediodía escuchamos música —le explicó.

Después de almorzar y lavar platos, las monjas se reunieron en el jardín para un recreo presidido por la abadesa. Como todos los días soleados, cada una llevaba una silla sacada de un galpón y se ubicaba buscando la sombra de los árboles, frente a un barranco que descendía hasta la huerta y los viejos viñedos desatendidos. Se sentaban a conversar, durante una hora, para distenderse comentando las novedades de las visitas dominicales de sus parientes. La madre Beatriz llamó a Marie para que se sentara a su lado.

—En honor a nuestra nueva postulante, ¡y al calor que hace! —anunció, celebrada por las risas de las monjas—, hoy extendemos la siesta hasta la hora del oficio de las vísperas.

Todas aplaudieron, y los murmullos escalaron a risas y exclamaciones que se silenciaron al unísono al toque de las campanas.

El oficio de las vísperas era el más largo. Marie conocía muy bien el rezo. Cuatro salmos cantados, lectura y responsoriales. Era al que más había asistido del otro lado de la reja, el que más le gustaba por el canto de los salmos con sus melodías en apariencia monótonas, aunque distintivas y particulares. Cada salmo, introducido por una frase cuyas notas le parecían corresponder a cada palabra con una perfección celestial. Terminaba con un canto a la Virgen María, que siempre la conmovía. Era la hora del atardecer. Marie pensaba que ese era un buen modo de recibir la caída de la noche. Y sintió, en ese momento, cuán cerca estaba de Dios.

Una vez más salieron de la capilla, de dos en dos, y cruzando ambos claustros se dirigieron al comedor para la cena. Esta vez no fue con música. Belén le aclaró que la abadesa en muy pocas ocasiones permitía que se volviera a escuchar música durante la cena los domingos: la lectura era más beneficiosa para el espíritu.

La madre Beatriz citó a Marie después de la cena. Belén la acompañó hasta la oficina, golpearon suavemente a la puerta, y ella les abrió. Hizo pasar a Marie y le dijo a Belén que volviera más tarde, al toque de las campanas del último oficio de la noche, el rezo de las completas.

—Siéntate, Marie, cuéntame cómo te sientes —le dijo—. Los vi muy bien a tus padres. Tus hermanos son tan lindos y tan agradables y educados. Tienes una familia excelente. Me han encantado tus abuelas.

—Gracias, madre.

Marie pasó sus manos húmedas por la pollera tableada azul que le caía hasta la media pierna. Se sentía acalorada con el cuello abotonado, las medias largas y los zapatos cerrados, pero sabía que la transpiración de sus manos no respondía al calor. La abadesa había dejado aquella solemnidad que tanto la intimidaba. Sin embargo, esa personalidad atractiva y fascinante oprimía a Marie. Quería irse. Estaba cansada y hacía un esfuerzo por escuchar. Deseaba dormir y que pronto terminara ese día.

—Te doy la bienvenida nuevamente a nuestra querida familia monástica. ¿Cómo te ha ido con la hermana Belén? ¿Se ha estado ocupando bien de vos? ¡Me parece que se está tomando el trabajo con mucha responsabilidad! —Y rio, con una risa sonora.

—Sí, gracias, está muy bien.

—Ven, te voy a mostrar mi escritorio y todo este sector. Seguro que tienes curiosidad, ¿no es cierto? Este es mi reino —dijo, riendo otra vez—. Acá recibo a las monjas. Siempre hay alguna en problemas, con todas las que somos.

Además del escritorio enorme, había dos sillones individuales en un rincón de la habitación, y una de las paredes estaba cubierta con una biblioteca. Se asomaron por la puerta de la izquierda para ver el pequeño oratorio personal de la abadesa, con su reclinatorio y crucifijo. La hizo pasar luego a la sala contigua de la derecha, en la que había una mesa grande rodeada de sillas señoriales.

—Aquí me reúno con mis doce apóstoles —le dijo bromeando—. Y acá, pasando esta puerta, está mi celda.

La habitación era pequeña, pero tenía un ventanal grande que miraba al jardín, una cama angosta, la mesa de luz y una silla y dos armarios antiguos altos y anchos de madera tallada, similares a los que tenía su abuela.

—Vamos a vernos muy seguido, Marie —le indicó la madre abadesa, acompañándola hacia el escritorio— Por las mañanas asistirás a clase con las novicias, pero vamos de a poco. Me irás diciendo si es mucho. Te quiero ver cada tres días por lo menos, para conversar. De ahora en más yo soy tu guía espiritual. Les he prometido a tus padres que no te vas a quedar si no estás contenta, pero yo sé que te va a gustar aquí. Ya te lo he dicho antes, vos tienes todas las condiciones para ser una excelente monja. Dios te ha llamado y ahora tienes que dejar que sea Él quien te manifieste los instrumentos para servirlo.

Ante un gesto de la madre Beatriz, Marie se arrodilló para recibir otra bendición en la frente y besarle el anillo.

Belén la estaba esperando afuera cuando salió junto a la abadesa, y las tres se dirigieron a la capilla para el último rezo.

Después de las completas la mayoría de las hermanas se quedaba en la capilla, rezando y preparando sus libros para la mañana. A partir de ese momento y hasta después de la misa del día siguiente, el silencio tenía que ser absoluto. Lo llamaban “tiempo de silencio mayor”.

Belén le hizo señas para que la siguiera y la acompañó hasta la celda que compartirían. A las nueve de la noche, Marie cayó desplomada en su nueva cama, sin pensar en sus padres, en la abadesa o en la hermana Belén.

2

Poco antes del oficio de laudes, la mañana siguiente, Belén despertó a Marie. Corrió las cortinas y le movió el brazo con suavidad hasta que la vio reaccionar. Marie había dormido tan profundamente que los párpados no le respondían. Todo su cuerpo pesaba, y sus labios resecos quisieron decir algo, sabiendo que debía mantener el silencio. Miró el reloj, las seis y media. La abadesa la había dispensado del madrugón del rezo de las vigilias. Intentando una sonrisa, Marie agradeció a su compañera de cuarto. Al incorporarse en la cama sintió el cuello entumecido y recordó la chatura de la almohada. Tenía quince minutos para prepararse: tender la cama, vestirse y pasar por el baño, al final del largo pasillo. Belén la esperaría allí, frente a las escaleras, para bajar a la capilla.

Se arrodillaron juntas y rezaron un minuto o dos hasta que la abadesa dio un golpecito en su sitial. La madera de los asientos crujió cuando todas las monjas se pusieron de pie al unísono. Una de las hermanas comenzó a cantar al oír el acorde profundo y grave dado por el órgano.

—Dios mío, ven en mi auxilio.

—Apresúrate, Señor, a socorrerme —contestaron todas a coro, mientras marcaban una amplia señal de la cruz en el pecho.

—Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo —entonaron con expresión y potencia, al tiempo que inclinaban sus torsos ante la Trinidad.

—Como era en un principio, ahora y siempre.

—Por los siglos de los siglos.

El órgano volvió a marcar un acorde sostenido y todas respondieron un largo y entusiasta ¡amén!

Marie no pudo cantar. Conocía las melodías, pero sentía la garganta oprimida. De ese lado de la reja el canto resonaba tanto más potente y los tubos del órgano, justo sobre sus cabezas, llenaban el espacio con fuerza divina. Nunca había oído el órgano con semejante precisión y detalle. Su piel se erizaba ante los matices, las diferencias que producía cada tubo que vibraba a sus espaldas.

El oficio de laudes siguió. Un himno y cuatro salmos recitados con sus antífonas. Al finalizar, las hermanas se sentaron unos minutos hasta que la abadesa volvió a ponerse de pie. Todas la imitaron y respondieron a la entonación de un nuevo “Dios mío, ven en mi auxilio”. Comenzaba la hora de tercia, el brevísimo rezo de invocación al Espíritu Santo, seguido directamente por la celebración de la misa.

Después de la misa Belén la acompañó hasta el comedor. Solo seis personas desayunaban en el segundo turno, y no se oía más que el ruido de las tazas y platos usados que una hermana recogía en grandes recipientes de plástico. En la mesa, contra la pared, dos termos, uno decía “té” y otro, “café”, un canasto con unas cuantas rodajas de pan blanco desordenado y fresco, y otro con galletas y un cartel que decía “especial”. Algunas hermanas tenían dieta de comidas, y “especial” era solo para aquellas que tenían un permiso de la enfermera. Marie llenó su taza de café con leche y se sirvió pan. Era el pan más rico que había comido. Lo amasaba la hermana Encarnación, la panadera de siempre, una monja de unos sesenta años, gordita y muy simple, le había dicho Belén. Después del desayuno pasaron a conocer la panadería, y allí estaba Encarnación, sacando del horno bandejas llenas, con la cara redonda enrojecida por el calor.

—Te presento a Marie, la nueva postulante. Acaba de probar tu pan.

Encarnación inclinó su cabeza y la miró con una gran sonrisa de pocos dientes.

—Ay, buen día, ¿te ha gustado? Hace más de treinta años que lo hago para todas las hermanitas. Mira, también hago de este, el negrito, para las que no pueden comer el otro.

—Me encantó, hermana. No sé qué le pone, pero me hubiera comido la panera entera.

—Está recién hecho. Lo horneo los lunes y los jueves —sonrió, secándose la transpiración de la frente con un trapo.

—Bendecinos, hermana —dijo Belén inclinándose, apurada por salir del calor de la panadería.

Los talleres en los que trabajaban las monjas se encontraban en un edificio separado de la casa principal. Belén y Marie cruzaron el claustro y salieron hacia el jardín por una galería cubierta, muy larga, para recorrer las diferentes salas de trabajo. Todas las puertas abrían desde un solo lado de la galería. Frente a ellas, un jardín inmenso y arbolado asomaba hacia un barranco, pero no se llegaba a ver hasta dónde se extendía. Belén la tomó del brazo y la llevó a conocer cada taller, explicándole en detalle lo que hacían y lo que vendían al mundo exterior.

—Este es el taller más importante, donde trabaja la mayoría de las monjas —le dijo, entrando a la microfábrica de velas y jabones—. Está acondicionado para producir cientos de productos mensuales, y es lo que más vendemos.

Marie saludó desde lejos a las hermanas, ya absortas en sus tareas, en un ambiente que resplandecía de orden y silencio. Belén le presentó a la hermana Consuelo, responsable del taller, quien estaba dirigiendo el mezclado de aceites con un grupo de cinco monjas. Todas sonreían a la nueva postulante, inclinaban la cabeza y volvían a ensimismarse en los quehaceres, sumergiendo en la tarea sus velos blancos de trabajo enganchados por detrás de la espalda con un broche de ropa, y vestidas con túnicas amplias marrones de género pesado y áspero que caían hasta la media pierna. Consuelo se separó un poco del grupo y sacándose la máscara que le cubría la nariz y la boca saludó a Marie, disculpándose por no poder interrumpir el trabajo.

—Regresá mañana y te saludo bien. —Y antes de volver a acomodarse la máscara, agregó—: Es muy probable que pronto te manden a trabajar con nosotras. Todas las jóvenes pasan por aquí, algunas al principio y otras después de unos años. En este taller no necesitás saber nada para poder ayudar. Espero verte pronto, Marie.

Sin esperar que se fueran, se dirigió al grupo que aguardaba sus órdenes.

Belén y Marie salieron de allí y entraron en el taller de al lado, donde las monjas confeccionaban y arreglaban los hábitos de la comunidad, los velos y la ropa de trabajo, y las túnicas blancas que usaban los sacerdotes de toda la diócesis.

En cuanto las vio asomarse, se acercó a ellas la jefa del taller de costura.

—Marie, bienvenida a nuestra casa. Soy Analía. Pasá, te voy a mostrar el taller —le dijo, extendiéndole las manos y apretando las suyas firmemente.

Entraron a una sala muy amplia y luminosa con mesas largas arrimadas cerca de las paredes. Algunas monjas trabajaban sentadas mirando hacia el centro, detrás de las máquinas de coser, mientras otras pinchaban con alfileres los diversos maniquíes desplegados en el medio de la sala. Una de las paredes estaba recubierta por estanterías blancas altas, con cajones y etiquetas de colores.

—¿Cómo te está tratando el primer día?

—Bien, gracias, hermana.

—¿Te gusta la casa? Un poco grande, ¿no? ¡No te separes de Belén hasta que conozcas bien! —Rio con entusiasmo, mientras ajustaba sus anteojos pesados.

—Sí —le dijo Marie, sin saber si podía responder a su risa.

—Hermanas —les dijo a todas, palmeando las manos y subiendo el tono—, les presento a Marie, la nueva adición a nuestra querida familia monástica.

La llevó del brazo hacia el centro del taller.

Las hermanas inclinaron sus cabezas y le dedicaron una sonrisa rápida. En el centro de la sala una de las monjas intentaba con dificultad poner una túnica blanca hilvanada a uno de los maniquíes, sin poder hacer entrar los brazos. Dirigiéndose a Marie, la hermana Analía se la presentó.

—La hermana Emilia. Es la encargada de probar la ropa a los maniquíes. Como ves, es una tarea muy complicada, ¿no es cierto, Emilia? —exageró el muyy volvió a reír—. ¡Requiere una maestría impecable! —dijo, al tiempo que una de las monjas sentada en la punta de la mesa se levantó con rapidez a ayudarla. Emilia estaba seria y clavó en Marie sus enormes ojos azules sin decir una palabra.

Belén, que no se había movido de la puerta, llamó a Marie y se despidieron al instante.

Siguieron caminando por la galería y entraron al siguiente taller, más pequeño, con solo dos hermanas ancianas que cosían las hojas de unos libros amarillentos. Las dos estaban sentadas frente a un gran ventanal por el que asomaba una glicina de años, llena de flores lilas pálidas. Se levantaron al mismo tiempo y con gran dificultad, para saludar a Marie. Una de ellas, la hermana Celeste, le tomó las manos entre las suyas y la bendijo.

—Que Dios te regale la felicidad de entregarte generosamente a Él, cada día, y al servicio de nuestra querida comunidad por muchos muchos años. Voy a rezar por vos todos los días.

—Gracias, hermana.

—Te presento a sor Ángela. Hace más de quince años que trabajamos juntas en este taller. Como ves, cuidamos los libros y los curamos cuando están mal. —La hermana Ángela asentía y sonreía.

—Este taller es el preferido de las novicias —le dijo Belén al salir—. Generalmente asignan a una o dos novicias para ayudarlas. Pobres, no pueden ni levantar las cajas o maniobrar las prensas. Seguro te va a tocar alguna vez. A todas nos gusta venir acá. Estas hermanas son santas, están siempre contentas, y es un lugar muy tranquilo para trabajar.

Por último, se asomaron al taller de arte, donde la hermana Lena les dedicó un gesto rápido con la mano avisándoles que no podía interrumpir lo que estaba haciendo.

Pasearon por los jardines, bajando hasta el muro alto que marcaba el límite del terreno, y regresaron hacia el edificio por el lado de la huerta. Dos monjas, escondidas bajo unos viejos sombreros de paja, juntaban las herramientas de trabajo y cerraban unas bolsas grandes de basura. Les señalaron los tomates y las plantas de lechuga y coliflor que crecían saludables, para que Marie las admirara. Las pajas de los sombreros salían desparejas por los costados y se movían al compás de las cabezas de las monjas que asentían aprobando sus cultivos.

—Ya es casi la hora del oficio —dijo Belén—. Vayamos volviendo.

Caminaron juntas en silencio y con ritmo. Marie intentaba resistir la picazón de las piernas no acostumbradas a estar encerradas bajo las medias largas de nailon. A pesar de las nubes, hacía calor. Estaban por entrar al edificio cuando repicaron durante unos minutos las campanas que llamaban al rezo de sexta.

—Vamos rápido a prepararnos y lavarnos un poco —le dijo Belén—. Te espero en el pasillo, en cinco minutos.

Al salir del baño, Marie siguió los pasos rápidos de Belén hasta la capilla. Hicieron la señal de la cruz flexionando una rodilla ante el altar e inclinando la cabeza y se dirigieron a sus lugares. Ni bien se arrodillaron, aliviadas de haber llegado a tiempo, la abadesa dio un golpecito en la madera, y todas se pusieron de pie para entonar el rezo.

Marie se fue relajando de a poco y se unió, con voz tímida, al canto del salmo.

A Ti, Señor, levanto mis ojos. Tú que habitas en el cielo:

míralos, como los ojos de los siervos, en la mano de sus amos.

Como los ojos de la sierva, en la mano de su señora,

así nuestros ojos en el Señor nuestro Dios,

hasta que se apiade de nosotros.

Mira, Señor, mis ojos. Mis ojos pendientes de Ti. Mis ojos y mi persona que se entrega hoy a Ti, rogaba Marie. Dame fuerzas, Señor. Dame fuerzas para que pueda llegar a ser una buena monja.

Al terminar el oficio salieron las hermanas en formación, de dos en dos. De nuevo Marie y Belén eran las últimas. Desde atrás, Marie podía ver las dos filas largas de monjas que avanzaban lenta y silenciosamente con las frentes inclinadas hacia el suelo y las manos escondidas bajo el escapulario negro. Veía los hábitos moverse acompasados al ras del piso, hacia un lado y hacia otro, túnicas que iban dejando los pisos limpios y lustrosos. El piso de los claustros era antiguo, de baldosines gastados rojos, pero muy encerados y brillosos, enmarcados por una franja de mayólica con diseños azules, verdes y rojizos cuyo único dibujo discernible eran las hojitas verdes diminutas.

Entraron al refectorio preparado para el almuerzo con las mesas puestas, y cada una se paró detrás de su silla durante la bendición impartida por la abadesa.

—Señor, bendice estos alimentos que de tu gracia recibimos. Que ellos sean instrumento para alabarte y servirte con el alma y con el cuerpo. Bendice las manos que los han preparado y no permitas que haya hambre en el mundo.

Las monjas se sentaron y las que estaban de turno para servir la mesa fueron entrando ágilmente con sus delantales blancos y zapatos con suela de goma, llevando fuentes de comida a cada mesa, entregándolas a las de los extremos para que se sirvieran y las pasaran a la monja de al lado. En pocos minutos, todas tenían comida en el plato, mientras otra de las hermanas leía, desde un atril y con micrófono, un comentario a las lecturas de la misa del día.

Después del almuerzo Marie y Belén ayudaron al resto de las novicias a recoger la mesa y lavar los platos en la antecocina. Una de las hermanas estaba a cargo del trabajo, y antes de comenzar se ubicaron todas en ronda y recitaron una oración breve para bendecir la labor. La encargada repartió las tareas y comenzaron a trabajar en silencio. Marie secaba platos, vasos y cubiertos. Pronto le tocarían también las cacerolas enormes y todos los utensilios que eran lavados y ordenados en la cocina por novicias y monjas jóvenes.

A la una de la tarde una monja pasó por los claustros y los pasillos del primer piso tocando un cencerro, anunciando el comienzo del recreo. Sin demora, comenzaron a oírse susurros que con rapidez se convirtieron en charlas grupales y risas fuertes. Las novicias se apuraron por guardar todos los platos y corrieron a sus celdas para sacarse la ropa de trabajo. Marie y Belén salieron directamente al claustro, donde se encontraron con las dos hermanas ayudantes del noviciado que pasarían con ellas el recreo.

—Vamos al jardín —dijo la hermana Marcela—. Las novicias están ansiosas por saber más de vos.

—Marie, ¿cómo fue tu primer día? —le preguntó la hermana Gloria, rodeándole los hombros—. Cuando conozcas bien el monasterio ya empezarás a moverte sola.

3

—Santa Teresita siempre responde, es muy milagrosa —le había dicho su tía entregándole la estampita—. Y además te confirma que te escuchó mandándote una rosa.

Marie entró en una capilla del centro de la ciudad, se arrodilló y rezó. Pidió a santa Teresita que la sacara de ese calvario, esa duda punzante de no saber si tenía vocación religiosa o no. Pensó en su vida —estaba por cumplir los veinte años—, una vida sin grandes emociones ahora confrontada a un cambio crucial, tantas veces ansiado, que se estaba desplegando frente a ella. Encerrada horas en su habitación, a menudo veía, en sus ensueños, la satisfacción de una vida dedicada a rescatar no solo a niños de países remotos, sino incluso a la humanidad entera, de la miseria, la injusticia, el sufrimiento. Tenía la certeza, porque lo sentía muy dentro de ella, de que su vida no iba a ser común. Roco coincidía, la veía predestinada a algo grande, pero ¿a qué? Su novio, muy creyente, la había llevado a las reuniones de jóvenes en la parroquia, donde los sacerdotes daban charlas espirituales y coordinaban encuentros los fines de semana para planear trabajos sociales. Roco sabía escucharla; la quería, era generoso y su fe, muy profunda. Su apoyo y su comprensión, más las charlas con su tía, laica consagrada al servicio de Dios, la habían llevado a plantearse la vocación religiosa. Sin embargo, la duda la torturaba. No entendía bien cómo ella, que nunca había creído en nada en profundidad, que iba a misa sin fe y sin prestar atención, podía ser llamada por Dios. Él puede llamar a quien quiere, afirmaba su tía, no lo menosprecies. Así, de rodillas frente a un altar vacío, comenzó la novena a santa Teresita.

Después de nueve días repitiendo la misma oración de la que en el fondo dudaba, la terminó, pero decidió que la letanía de la estampita no servía y que sin fe no iba a obtener respuesta. La angustia se instaló en ella. No podía concentrarse en los estudios para la universidad ni tampoco dormir bien. Cursaba el segundo año de la carrera de Sociología y se reunía los fines de semana con dos compañeros para preparar la materia de Estadísticas, convencida de que toda esa matemática no la llevaría a hacer algo por la humanidad. En su mundo reducido a tomar el tren y viajar una hora hasta la ciudad todas las mañanas a la Universidad Católica, que sus padres pagaban con sacrificio, no cabía otra opción más que la de seguir la rutina y buscar respuesta a sus inquietudes por otro lado. Los estudios le producían desasosiego y mayores cuestionamientos, y sin embargo en la Universidad Católica había descubierto su interés por la filosofía. Allí comenzó a leer, comenzó a preguntarse, a entender y vislumbrar que había algo más interesante fuera de su estrecho mundo.

Pasaron unos días después de la novena. Estaba en su casa, leyendo una vida de santos de las que su tía le prestaba, cuando llegó Rodrigo, amigo de su hermano, que vivía cerca y aparecía con frecuencia para cenar con ellos. Marie le abrió la puerta y lo saludó.

—Pasá. Lucio está arriba.

Pero esta vez Rodrigo la sorprendió con una rosa que tenía escondida detrás de la espalda. Él, que nunca había tenido una mínima atención para con ella, que era un amigo más de la casa, de los muchos que pasaban por ahí, le dio la rosa y subió. Esa flor parecía no tener ningún significado para Rodrigo, quién sabe dónde la habría encontrado. Pero Marie quedó turbada. ¿La rosa de santa Teresita? Sintió una debilidad nueva en las piernas, no sabía si tenía que estar contenta o llorar. No lo podía contar a nadie; ni a su madre ni a su familia ni a sus amigas, no, mucho menos lo podían saber sus amigas, se reirían tanto de ella. Nadie estaba enterado de la revolución por la que pasaba su mente en ese tiempo. Nadie, excepto su tía, la religiosa que le había dado la estampita de la santa; ella era la responsable. El mayor deseo de su tía era tener alguien de la familia consagrado a Dios. ¿Cómo supo que santa Teresita le mandaría la rosa y que esa flor le provocaría el cuestionamiento decisivo? ¿Por qué se había dejado convencer para rezar una novena en la que no creía y que, sin embargo, le desató la conflictiva certeza de la vocación?

—Santa Teresita se vale de las personas más inesperadas. Ella es así, muy milagrosa —aseveró la tía.

Había rezado los nueve días, le había pedido una señal para confirmar si tenía vocación religiosa y, cuando la terminó, llegó la rosa de la santa. Marie sonrió, incrédula. Tampoco había mencionado la novena a Roco, no la entendería. Él decía que su religión pasaba por los hechos, y la única santa a quien invocar era la Virgen María. Aunque las dudas de Marie persistían más fuertes que nunca, la rosa estaba ahí, perdiendo los pétalos y desafiándola a un destino que ya no podía eludir.

Con la rosa comenzaron las visitas al monasterio contemplativo. Conocía a una de las novicias, Clara, compañera de su grupo parroquial, que había entrado dos años antes y a la que había visitado otras veces. Si bien era de su misma edad, siempre había sido muy seria, practicante, y parecía muy adaptada a la vida religiosa. Marie comenzó a verla a menudo. Conversaba con ella durante la hora de la siesta de los domingos, y más adelante agregó una visita durante la semana, por consejo de la novicia. Ese día se iba antes de que terminaran sus clases y tomaba el tren que la llevaba hasta el monasterio, lejos de la ciudad. Hablaba con su amiga, en una sala de recepción donde las separaba un mostrador, y luego se quedaba para escuchar a las monjas cantar el oficio de las vísperas. Muchas veces le mandaban también una novicia más avanzada en su camino religioso, que le detallaba las costumbres de la vida monástica. Otras, aparecía la abadesa a saludarla. Una presencia imponente, solemne, toda de negro, con un gran crucifijo de plata en el pecho,presencia que intimidaba a Marie, con su mente impresionable del fin de la adolescencia.

En esas visitas frecuentes, aprendió que el monasterio era el corazón de la Iglesia. Gracias a él la Iglesia vive, decían las monjas. Sin estos centros de espiritualidad, la Iglesia y el mundo se acabarían. Todo se sostiene gracias a los monasterios contemplativos, le repetían a menudo, son el corazón y el pulmón. Se vive y se respira gracias a las oraciones de hombres y mujeres que han abandonado todo para dedicarse a la vida santa, sacrificada y contemplativa. Aquí se trabaja, se estudia y se reza, nada más. Se reza por el mundo, por los gobernantes, por el papa, por las religiosas y los religiosos que andan esparcidos por esta tierra dedicados a los pobres, para que tomen decisiones sabias. La vida espiritual y casta de estas almas que han dejado los vicios terrenales para tender a Dios con un solo corazón, alegres en la armonía comunitaria, es lo que permite que el mundo siga su curso en orden. Sin el monasterio, el pulmón, ninguno de ellos, la Iglesia y el mundo, podría siquiera respirar. Y si respirara a pesar de todo, sería con dificultad y deficiencias, desesperadamente.El monasterio es una especie de pulmotor, le explicaban.

¿Cómo se sentiría, entonces, si formara parte del órgano vital de la Iglesia y del mundo? ¿Era ese el llamado de Dios? No había lugar a duda. Si deseaba tanto que su vida fuera especial y destinada a lo más grande, qué mejor lugar que ese, donde ejercería con su oración y vida pura la función de corazón y de pulmón de la santa Iglesia. Ya no solo sería los pies y las manos que ayudan a pobres y enfermos, como la madre Teresa, en Calcuta, sino que incluso abarcaría aún más, sería el motor que no necesita de lugar geográfico, que por medio de la oración puede llegar a los rincones más críticos de África o de la India, de Europa y América Latina, sin el cual el mundo entero caería en un caos final.

—Yo sentí que lo demás era secundario ante la grandeza de entregarse a una vida de oración —le contaba su amiga Clara, la novicia.

Tuvo entonces que empezar a transmitírselo a sus padres y amigos, y a Roco. La noticia que nadie quería oír. Primero, quizás cobardemente y buscando apoyo, se lo dijo a su abuela, que era muy religiosa y la entendió. Antonia era su refugio. Siempre tan serena, sabía que en ella encontraría palabras sabias y sensatas.

—Pienso que podés esperar, pero debés escuchar lo que te aconseje la madre abadesa. Las religiosas son personas santas, con experiencia en el tema de la vocación. Me da mucha tristeza cuando pienso que no podremos viajar más juntas, ni pasarás a visitarme como lo hacés ahora, pero es una tristeza egoísta. Yo creo en el llamado de Dios, y contra ello no hay que luchar.

Su abuela le insistía en que no se trataba de un paso definitivo aún y le pidió a Marie una promesa. Si no le gustaba la vida monástica, si llegaba a sentir que se había equivocado, debía abrazar siempre la verdad.

—No olvides nunca que el noviciado es solo una prueba, es el tiempo para confirmar si la vocación es genuina. No sientas que fallaste; por algo la Iglesia les da seis años para prepararse.

Antonia fue la encargada de contárselo a su madre. ¿No era por eso que había hablado con ella? Los padres quedaron desolados.

—¿Qué es eso de la rosa, el pulmón y el convento de clausura? Sos muy joven, Marie, tenés que conocer más de la vida, no sabés nada del mundo. ¿Cómo vas a abandonar tus estudios? No te precipites, esperá, y el tiempo te irá diciendo —le rogaba el padre.

—Es muy común hacerse esos planteos a tu edad —insistía la madre llorando—. Todos nos los hicimos en algún momento. Es solo una crisis que ya va a pasar, una confusión. Vos tenés condiciones para lo que te propongas. Además, ¿qué apuro tenés? ¡Disfrutá de la vida a los veinte años, tenés tanto por delante!

No, no había nada por delante ni en el presente que le haría cambiar de opinión. Su destino ya se había manifestado, y no había manera de eludirlo. Sus padres no tenían idea de lo que era un apremiante llamado religioso. Pero a ella se lo había demostrado santa Teresita. Solo quería lanzarse y empezar a vivirlo de lleno, lo antes posible. La abadesa coincidió.

—No hay nada que esperar. Una vez que se te ha presentado claramente, no hay más sentido en dilatarlo. Es la llamada imperiosa de Dios, y vos lo sabes en lo más profundo de tu ser.

Sí, ella lo sabía bien, no tenía dudas, solo miedo. Pero estaba entusiasmada también. Finalmente dejaría ese mundo que no la satisfacía. Vivía lo cotidiano con dejadez. No le interesaba nada de lo que hacía. ¿Los estudios? Absurdo, las clases le resultaban estériles. ¿Los viajes en tren a la ciudad? Una pérdida de tiempo. En su vida ya no cabía otra opción. Le daba tristeza dejar a Roco. Lo quería, pero ya no podía pensar en él como antes. Se había convertido en su mejor amigo y confidente, él le había enseñado a creer, pero el noviazgo era un error. Quizás había sido un instrumento puesto por Dios para llegar a esa revelación. Si bien extrañaría su amistad, ya estaba decidida; sería una persona diferente, muy especial, en el anonimato de un convento de clausura. Entregaría su vida a la oración. Estaba enamorada de Dios y ya no podía pensar en otra cosa más que en esa vida contemplativa que abrazaría sin demora.

Roco tuvo que aceptar, pero le pidió tiempo. Era demasiado pronto para perderla.

—Vení conmigo a misionar este verano —le suplicó— y después ves si seguís convencida. Tenés que probar también la misión, experimentar el trabajo, la convivencia del grupo. Y vamos a estar juntos; yo te necesito.

Marie quiso cortar con todo lo más pronto posible. Lo había visto con claridad, había llegado el momento de renunciar a las ataduras del pasado. Su amiga Clara siempre le repetía que debía avanzar hacia el nuevo camino, sin volverse hacia atrás.

—No podés decirle que no a Dios.

Se fijó una fecha, para tan solo unos meses más tarde.

—Después de las vacaciones —decidió la abadesa—, así la familia no lo sufre tanto.

Terminó el año académico en la Universidad Católica, cursó todas las materias, pero, con la aprobación de su futura directora espiritual y sin decirles a sus padres, no se presentó para los exámenes finales. Hubiera tenido que pedir ayuda a profesores particulares, de tan ausente que había estado en clase. Para qué estudiar si ya no había retorno. La vida le deparaba otro destino, que poco y nada tenía que ver con los números, las encuestas y estadísticas. Todo aquello formaba parte de una etapa concluida, de un recorrido que la había ido preparando para lanzarse de lleno hacia el llamado privilegiado de Dios.

4

Cuando las novicias terminaban sus clases de la mañana, las postulantes más recientes se quedaban con la hermana Marcela para estudiar los oficios litúrgicos y hablar de las costumbres de la casa. El tema del día había sido el repaso de la ceremonia de profesión de votos solemnes que pronunciarían pronto Marcela y Gloria, las dos ayudantes del noviciado.

—Este es el momento más importante —explicó Marcela a sus alumnas.

Solo ella, con su voz grave y pausada, tenía la habilidad de hacer entender con un lenguaje simple los misterios de la teología y la monástica. Micaela y Agustina anotaban cada una de sus palabras, casi sin interrupciones.

—La nueva profesa se extiende boca abajo en el piso con los brazos abiertos formando una cruz, la frente apoyada en el suelo. Los celebrantes evocan a los santos, uno por uno, y la comunidad entera, monjas y fieles, responden cantando al unísono: “Ora por nosotros”. Es un gesto ancestral de humildad, una expresión de vulnerabilidad absoluta. Es un gesto que evoca la muerte, con los ojos puestos en la nada, en lo más bajo, en la tierra oscura. La profesa se despoja de sí misma y se entrega a la Iglesia para que la plegaria en común la haga renacer como monja consagrada, como esposa espiritual de Cristo crucificado.

Marcela daba clases al noviciado entero en sus distintas etapas, pero el grupo de las cuatro jóvenes del primer año era su favorito. Además de Micaela y Agustina, Marie y Belén la motivaban con sus miradas inocentes, preguntas curiosas y sedientas de aprendizaje. Con ellas enseñaba sin temor a equivocarse. Las dos más nuevas, Micaela y Agustina, habían ingresado al monasterio con solo seis días de diferencia y habían recorrido codo a codo la mitad del postulantado.

—Pasaron la prueba de fuego —eran palabras que la abadesa repetía en los recreos cuando las jóvenes llegaban al sexto mes.

Al terminar la clase de liturgia las dos postulantes se dirigieron al taller de velas. Acostumbradas a moverse juntas, necesitaban aún el sostén mutuo. Compartían los mismos trabajos: ayudantes de cocina dos mañanas y taller de velas y jabones las restantes. Agustina había terminado sus estudios de Bellas Artes y era mayor que Micaela, quien había ingresado apenas obtenido su título en la escuela secundaria. Se habían conocido en la hospedería, como aspirantes al postulantado. Sin hablar, salían de la clase, iban a sus habitaciones a prepararse y se esperaban una a la otra en el descanso de la escalera.

A las diez y media, puntuales, entraron al taller y dijeron buen día a su jefa, la hermana Consuelo. Con un gesto les indicó que se sentaran a esperar a que alguna monja les asignara la tarea para esa hora y media de trabajo. El olor a aceites y pigmentos impregnaba el ambiente, a pesar de los grandes ventanales abiertos.

—Las máscaras quirúrgicas son optativas —les había explicado Consuelo el primer día.

Minutos después se acercó la hermana Olivia y les pidió que la siguieran al sector de sellado de jabones.

—Hoy les queremos enseñar un trabajo más delicado, de muchísima responsabilidad.

Los dos sectores se comunicaban por medio de una gran abertura sin puertas, y al traspasarla Agustina sintió aliviada cómo sus pulmones volvían a respirar bien.

—Chicas, pueden alegrarse, hoy les toca el trabajo limpio.

Señaló los estantes de madera blanca que cubrían las paredes hasta el techo, jabones clasificados por fecha que destilaban un perfume ácido suave, una mezcla de hierbas y aceite de cocina.

—Aquí vamos ubicando los jabones para que afiancen su proceso de endurecimiento, aproximadamente cuarenta días.

Los jabones de los estantes eran todos verdes, por el aloe vera, había explicado la hermana Olivia.

—Cuando terminemos esta camada, vamos a hacer de otro color. La hermana Consuelo se encarga de elegirlo. Por ahora las monjas están comenzando a preparar una partida de velas —agregó.

Marie y la hermana Belén habían llegado temprano y estaban cortando las barras de jabón. Olivia les mostró cómo el jabón debía ser estampado con el sello de la flor de lis, distintivo del monasterio, entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas después de su confección, antes de que se endureciera demasiado.

—El sello se hace de un solo lado, ¿ven? Solo uno. Y siempre con guantes. Lo marcan en el centro del pan de jabón y lo levantan con mucho cuidado. Después lo colocan en estas bandejas que van luego en los estantes. Es necesario que estén aquí unas seis semanas sin ser usados, para que la soda cáustica no dañe la piel. Estos estantes son para la fecha de hoy —dijo, apoyando una mano en la madera—. Cualquier dificultad o duda, me preguntan. Yo estaré allí en el escritorio del depósito, en el final del proceso, anotando las cantidades y preparando las cajas que se envían por correo.

El grupo de las jóvenes realizaba en silencio el trabajo de cortar y sellar jabones, de pie, inclinadas sobre una mesa alta de trabajo. Belén era la supervisora de una tarea que requería precisión y perfección, tarea interrumpida con frecuencia por lamentos de Micaela, que provocaban risas contenidas en el grupo. Siempre inquieta y movediza, se quejaba de que algo le dolía, culpando a sus padres por la herencia de unos huesos grandes y pesados.

—Mañana es el Día de los Inocentes —comentó por lo bajo, quebrando el silencio, mientras se estiraba y masajeaba su cintura.

Marie levantó la cabeza, sorprendida; la hermana Belén soltó la cuchilla sobre el pan de jabón, dañándole un costado, y las cuatro jóvenes se miraron de pronto. Tratando de acallar la risa para evitar que las monjas del otro lado del taller las oyeran, se cubrían la boca sacudiendo los hombros sin querer. Micaela siempre rompía el silencio con ocurrencias inusitadas.

—¿Vamos a tener que confesarnos por hablar? —preguntó Agustina, preocupada, con su voz suave y cansada.

A pesar de llevarles unos años a las otras tres, Agustina parecía la menor, la más ingenua y cándida. Tenía la mirada distraída y espiritual, de artista, como si siempre estuviera pensando en algo diferente de lo que se estaba diciendo o haciendo.

Las hermanas volvieron a soltar la risa, aún más fuerte, mirando hacia abajo y hacia el costado, agachando sus cabezas y secándose los ojos con las toallas de papel del taller. Agustina sonreía sin entender por qué su comentario había provocado esa reacción.

La hermana Olivia se asomó señalándoles con la mano que callaran antes de que la hermana Consuelo las oyera. Micaela insistió, susurrando.

—Tenemos que hacer una broma para el Día de los Inocentes. ¿Alguna vez se hizo algo?