10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

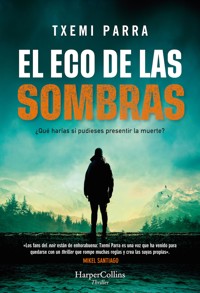

El cabo Ventura buscó un lugar aislado donde protegerse de sí mismo, pero ahora los muertos han regresado a sus sueños. El verano llega a su fin, una época de borrascas estivales en la que el Pirineo comienza a despedirse de los turistas para dejar paso a la vida tranquila de sus habitantes. La soledad de la montaña, su belleza, la paz y, a su vez, la amenaza de sus riscos son el escenario perfecto para el comienzo de una inusual cadena de sucesos: Olivia Salvatierra, madre soltera de una hija y trabajadora precaria, desaparece misteriosamente en el telesilla de una estación de esquí durante una tormenta. El cabo Simón Ventura, que vive en el Centro de Adiestramiento Especial de Montaña con la única compañía de su perra Avellana, será el encargado de una investigación que le enfrentará a los fantasmas de su pasado. El asesinato de un veraneante relacionado con Olivia alterará aún más la vida de la pequeña ciudad de Jaca y hará que salgan a la luz viejas rencillas y secretos olvidados. El eco de las sombras es un thriller que combina una trama ágil y sorprendente con perturbadores elementos oníricos, reflexiona sobre la búsqueda del amor y nos descubre un universo de personajes solitarios que anhelan dejar de estarlo en medio de la engañosa paz de un mundo pequeño y cerrado en el que conviven las viejas calles del centro histórico, poderosas familias «de toda la vida», estaciones de esquí, ibones y glaciares. «Los fans del noir están de enhorabuena: Txemi Parra es una voz que ha venido para quedarse con un thriller que rompe muchas reglas y crea las suyas propias». MIKEL SANTIAGO «TXEMI PARRA NOS ARRASTRA Y SUMERGE EN UN UNIVERSO TENEBROSO MÁS ALLÁ DE LA BELLEZA DE LOS PIRINEOS, AL LADO OSCURO. CON UN ESTILO DIRECTO Y EFICAZ NOS LLEVA ALLÍ DONDE NO QUISIÉRAMOS ESTAR, SALVO EN SU PERFECTA FICCIÓN». BERNA GONZÁLEZ HARBOUR

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

El eco de las sombras

© José Miguel Parra Herranz, 2023

© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: LookatCia

Imagen de cubierta: Trevillion

ISBN: 9788491399933

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

Capítulo 50

Capítulo 51

Capítulo 52

Capítulo 53

Capítulo 54

Capítulo 55

Capítulo 56

Capítulo 57

Capítulo 58

Capítulo 59

Capítulo 60

Capítulo 61

Capítulo 62

Capítulo 63

Capítulo 64

Capítulo 65

Capítulo 66

Capítulo 67

Capítulo 68

Capítulo 69

Capítulo 70

Capítulo 71

Capítulo 72

Capítulo 73

Capítulo 74

Capítulo 75

Epílogo

Agradecimientos

Per la ragazza dell’acqua:

Perché è lei che dà un senso ad ogni cosa.

1

Olivia Salvatierra baja las escalerillas del autobús, cierra los ojos e inspira profundamente. Siente el frío en el rostro. Una espesa niebla cubre el valle. Al fondo se intuyen las montañas.

Es la primera vez que sube a Astún en verano. Durante años ha trabajado en la temporada de nieve, de camarera, limpiando apartamentos o cuidando niños, pero nunca ha esquiado, ni siquiera ha pisado las pistas. Nació en el Pirineo, ha crecido entre picos nevados, pero nunca se lo ha planteado, está fuera de su alcance. En su mundo no caben esos privilegios. No se rebela, no se para a pensar en si es justo o no, sencillamente es así. Es la vida que le ha tocado vivir.

El parking está desierto. Ha sido la única pasajera que ha subido hasta la estación y apenas hay coches. El día plomizo y la amenaza de lluvia no animan a los montañeros.

Las ventanas de los apartamentos, así como los bares y cafeterías ubicados en los soportales, están cerradas. Olivia cruza la estación en completo silencio, el silencio de la montaña, un silencio que pesa, que se mete en los huesos, y se dirige hacia el telesilla que sube a los lagos.

En la cabina, un hombre hace crucigramas. Al verla llegar se extraña, no esperaba clientes, no en un día así. ¿Acaso no ha visto la previsión del tiempo?

Sus miradas se cruzan. Olivia se detiene. Es él. Han pasado muchos años, pero no tiene dudas. Es él. No puede dar la vuelta, no ahora. Es él. Respira, da un paso más y se planta frente al cristal.

—¿Cuánto es el billete? —pregunta sin mirarle a la cara.

—Señora, se ha echado la boira, no se ve nada y hace un frío que se las pela. —El hombre le señala la imagen de una pantalla donde supuestamente tenía que verse el recorrido de la silla; en su lugar solo se ve una cortina gris—. Además, viene agua, se va a poner feo.

—De ida y vuelta —dice Olivia mirando la tabla de precios pegada en un lateral y dejando la cantidad exacta.

—¿Ha oído lo que le he dicho?

—¿Me has oído tú a mí?

El hombre, de unos treinta años, aspecto rudo, manos robustas, coge el dinero y le hace un gesto para que pase.

—Nunca he cogido un telesilla —responde Olivia sin moverse.

—¿Quiere que la suba a corderetas?

—Basta con que me digas qué tengo que hacer.

El encargado del remonte activa el mecanismo, suena un motor, las sillas desembragables comienzan a moverse y suben montaña arriba. Sale de la cabina con parsimonia, indica a la mujer que le siga y se coloca en el extremo derecho de la plataforma. Olivia aguarda a su espalda. El hombre se vuelve para darle las explicaciones, pero de repente enmudece. Parece buscar en su memoria, se queda en silencio observándola. Ella, fingiendo indiferencia, sigue con la mirada el recorrido de las sillas que se pierden en la niebla. «Se ha dado cuenta», piensa Olivia.

—Eres tú, ¿verdad? —pregunta el hombre cada vez más convencido.

Olivia, seria, aprieta los labios y le sostiene la mirada.

—¡Eres tú! —afirma el hombre cogiéndole el brazo en un gesto automático.

La mujer se zafa y le aparta de un empujón. No se lo piensa, avanza un par de metros y sube de un brinco a una de las sillas que acaban de pasar frente a ellos.

—Espera —grita el hombre—. Tienes que bajar la barra, la barra de protección. ¡Baja la barra!

Diez minutos más tarde, la silla llega a su destino, el ibón de Truchas. Olivia, pálida, se aferra con fuerza con ambas manos a uno de los hierros laterales. Está tiritando. La barra de sujeción sigue alzada. En esos diez minutos, que se le han hecho interminables, ha recorrido un desnivel de cuatrocientos cincuenta metros. La temperatura a esa altura, más de dos mil metros, es de diez grados menos.

Al verla llegar en ese estado, la encargada del telesilla de la cima sale de la cabina y acude en su ayuda.

—¿Estás bien? —pregunta la píster mientras la ayuda a descender de la silla—. Sujétate a mí. ¿Por qué no has bajado la barra?

Olivia, aún temblorosa, se abraza a sí misma y se frota los hombros vigorosamente con las palmas de las manos para entrar en calor. Se alegra de pisar tierra firme. Mira a su alrededor intentando orientarse, ahí arriba la niebla es todavía más densa.

—Estoy bien, gracias. ¿El camino para ir al ibón de Escalar?

—Por ahí —dice la joven señalando un sendero—. ¿No tienes más ropa de abrigo?

—Llevo un fular en el bolso —responde Olivia mientras saca el pañuelo y se lo coloca sobre los hombros.

—Te vendrían bien un forro polar y un chubasquero, va a llover, ¿sabes? Te puedo prestar uno, creo que tengo algo por ahí, en la cabina.

—No te molestes, no hace falta. ¿A qué hora es la última silla para bajar?

—A las cinco y media. Pero deberías tener cuidado porque…

—¿Cómo te llamas? —pregunta Olivia interrumpiendo a la joven.

—Izarbe.

—Izarbe, bonito nombre. No te preocupes. —Le sostiene una mano de manera cariñosa—. Va a ser solo un paseo. Hasta luego.

La joven ve a la mujer perderse entre la niebla por el camino que tantos visitantes toman cada día en busca de la ruta de los ibones. Pero esta ocasión es diferente. Olivia Salvatierra no regresará nunca.

2

Un escalofrío le recorre el cuerpo. Se incorpora de la cama bruscamente. Abre los ojos. Respira con dificultad. Reconoce su cuarto, está en un lugar seguro.

El cabo Simón Ventura mira el reloj. Las cinco y cuarto de la mañana. Enciende la lamparita, abre el cajón de la mesilla, saca una libreta encuadernada en cuero y escribe con una perfecta caligrafía:«Una cueva. Oscuridad. Un gemido…, un gemido continuo. Una sombra».

El corazón aún le late con fuerza. A continuación, anota la fecha, 30 de agosto.

Avellana, con la cabeza erguida, le mira fijamente.

—No pasa nada, bonita, ha sido solo un sueño.

Avellana, una hembra de pastor catalán de seis años color avellana, apoya la cabeza en el suelo, pero mantiene la mirada clavada en su dueño. «A ti no te puedo engañar, ¿verdad?», piensa Simón.

Guarda la libreta y enciende el transistor que descansa sobre la mesilla. El locutor hace bromas sobre los hábitos alimenticios de los turistas que visitan el Pirineo. A pesar de ser el único habitante del Centro, baja el volumen mientras se prepara un café.

Los únicos objetos personales que ha traído consigo, como cada año, son la vieja radio de la abuela Casilda, su cafetera Dolce Gusto y un arsenal de cápsulas de distintos sabores. No necesita más.

Una cama, un armario, una mesa y una silla conforman todo el mobiliario de la habitación, su nuevo hogar. Se detiene en el calendario que hay colgado en la pared. Faltan quince días para que lleguen los nuevos alumnos. Doce hombres y tres mujeres. Cuando se licencien, esos chicos salvarán vidas, igual que hacía él.

Termina el café, se calza unas deportivas, pantalón corto, camiseta transpirable y baja las escaleras dando zancadas. Al abrir el portón, una fina capa de agua le envuelve. El frío de la mañana le hace sentir vivo. Apenas se ve. Otea el horizonte. Viene tormenta.

Le gusta sentir la fuerza de la naturaleza.

Echa a correr carretera abajo seguido por Avellana; a los pocos metros, ya en suelo francés, se desvían por una pista y entran en un bosque de robles y pinos.

Corre concentrado en su respiración, no disfruta del paisaje. En su cabeza todavía resuenan las imágenes del sueño. La cueva, los gemidos, la sombra. Está intranquilo, hacía mucho tiempo que no sentía esa angustia. No es como aquella vez, no se parece en nada a las líneas. Esas malditas líneas que aún le atormentan. Aquella visión le destrozó la vida. Ahora está alerta. No se fía. No puede permitirse ese lujo.

Hora y media más tarde están de regreso en el patio principal de la casona blanca, un edificio solitario a escasos metros de la frontera. Una furgoneta de carga llena de abolladuras y cubierta de polvo bloquea la puerta. Simón esboza una sonrisa y se dirige a la cocina siguiendo el olor a panceta y el aroma del café recién hecho.

—¿Cuándo vas a jubilar ese cacharro?

Avellana se abalanza sobre la mujer que trastea entre los fuegos, se pone a dos patas y le mordisquea las manos a modo de saludo. Manuela la acaricia, le susurra cosas a la oreja y le da una loncha de panceta.

—Es vintage —responde Manuela con una sonrisa que hace que sus pecas le salpiquen el rostro.

—¿Hace cuánto que no pasas la ITV?

—¿Qué es eso?

—Lo peor es que lo dices en serio.

—Tienes razón, igual debería abandonarla y buscarme una más joven —dice ella con ironía.

Se sientan frente a una cafetera aún humeante en una mesa cubierta con un mantel de cuadros rojos y blancos que desentona con el color metálico y el orden cartesiano que reina en la cocina industrial. Manuela le alcanza un plato con huevos fritos y panceta y se sirve una taza de café. Doble. Sin azúcar.

—¿No desayunas? —dice el cabo mientras rompe las yemas con un trozo de pan.

—Estoy a régimen.

—¿Desde cuándo?

—Hará unos veinticinco años, pero últimamente me lo estoy tomando en serio. La menopausia tendrá sus cosas buenas, no lo niego, pero, chico, no veas lo que engorda.

Simón sonríe para sus adentros y se concentra en untar el pan en la grasilla de la panceta.

—Lo que tienes que hacer es más deporte.

—Por cierto, ¿tú ya te has mirado la próstata? —dice Manuela cogiendo un trozo de panceta con la mano.

—Estoy hecho un chaval.

—O sea, que ya has ido —responde guiñándole un ojo.

Una ráfaga de viento golpea las contraventanas.

—Echaba de menos estos ratos. —Simón sonríe mientras rebaña el plato.

—Me alegro, porque en el cacharro ese como tú dices hay unos doscientos kilos en latas de conserva que me vas a ir dejando sobre las encimeras. —Manuela se levanta y pasea por la cocina abriendo armarios y cajones—. Hoy por ser el primer día me iré pronto. Así que, antes de la ducha, te pones a descargar. Que te va a venir de perlas para bajar la panceta.

Simón la observa en silencio. Melena pelirroja, camisa de leñador, vaqueros gastados. No ha cambiado nada. Conocía ese cuerpo de memoria, lo había recorrido infinidad de veces, primero con las manos y más tarde con la imaginación, rescatando recuerdos de su memoria.

Rompió con ella cuando consiguió plaza en Mieres y entró a formar parte del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña. Había logrado su objetivo, convertirse en un GREIM. Tenía un futuro prometedor por delante. Además, estaba la diferencia de edad, lo distintos que eran, no podían tener gustos más opuestos. Pero en el fondo había una única razón, él lo sabía. Su absoluto y profundo egoísmo.

Nunca lo había hablado con nadie, pero siempre se arrepintió. Se echaba en cara no haber hecho las cosas bien, no haber sido sincero. Ella lo merecía.

Años más tarde, cuando volvió a casa hundido, hecho un manojo de nervios y consumido por la culpa, Manuela estuvo a su lado. Nunca le reprochó nada, no le pidió explicaciones ni quiso saldar cuentas pendientes. Simplemente estuvo ahí, a su lado.

Manuela se vuelve y nota la mirada de Simón, que no hace ningún esfuerzo por disimular. «Qué difícil es construir afectos y qué fácil es mandarlo todo a la mierda», piensa con tristeza mientras sigue organizando la que será su cocina durante los próximos diez meses.

3

El viento arrecia. La lluvia golpea con fuerza los cristales de la cabina. Una inmensa nube negra cubre por completo la estación. Los rayos rasgan el cielo y se anuncian cada vez más cercanos. Muy pronto, el corazón de la tormenta estará sobre ella.

Izarbe, enfundada en un impermeable que le llega a los tobillos, deja la cabina y vuelve a salir al sendero esperando ver a la mujer corriendo a toda prisa para coger la última silla. El terreno cada vez está más impracticable. Bajo sus pies, surcos de agua que serpentean ladera abajo y forman ríos de barro.

No puede esperar mucho más. Antonio ya la ha llamado por el intercomunicador para abroncarla. Le ha dado un minuto. Si en un minuto no baja, ha amenazado con apagar el circuito. No es una bravuconada, sabe que ese hombre es capaz de eso. De eso y de mucho más. Y solo le faltaba tener que bajar andando en medio de semejante barrizal. Mira por última vez el sendero, ni rastro de la mujer. No puede hacer nada más. Se sube a una silla, baja la barra de protección y comienza el descenso, no sin antes volver la cabeza esperando un milagro que no sucede.

El trayecto se le hace interminable, el viento racheado mueve la silla y le hace dar bandazos. Izarbe no puede dejar de pensar en la mujer. Tiene que estar empapada, muerta de frío. ¿Dónde estará? ¿Se habrá perdido? Dijo que solo iba a dar un paseo. ¿Por qué no ha vuelto? Recuerda la cara de terror que tenía cuando llegó a la cima. Temblaba, pero no solo de frío. ¿Por qué había subido sin la barra? No llevaba ropa de montaña, no tenía pinta de turista. ¿Qué hacía en los lagos? En un día así, además. No tiene ningún sentido.

—La próxima vez te quedas arriba, preciosa —la increpa Antonio, su compañero, en cuanto la ve llegar a la base—, que a mí el tiempo extra no me lo paga nadie.

Izarbe se mira el reloj, tan solo han pasado cinco minutos de la hora. Prefiere evitar el tema.

—Estaba esperando a ver si bajaba la mujer —responde a modo de disculpa.

—¿Qué mujer?

—La única persona que ha subido hoy en todo el día. —¿Es posible que no se acuerde?—. Si aún está ahí arriba…

—Ya es mayorcita —la corta su compañero—. Ella sabrá lo que se hace.

Antonio apaga el sistema eléctrico. Tras un agudo chirrido amortiguado por la tormenta, las sillas dejan de moverse y quedan suspendidas en el aire con un suave balanceo. A Izarbe ese momento le recuerda a cuando, de niñas, su hermana y ella apuraban hasta última hora en el parque de atracciones para desesperación de sus padres, y se quedaban mirando cómo los vagones, las luces y la magia del parque se iban apagando poco a poco. Así hasta el verano siguiente, cuando, una vez más, serían las primeras en llegar y las últimas en marcharse.

—Voy a Castiello, si te pilla de camino te acerco —dice Antonio mientras abre un paraguas y hace gestos a su compañera para que se cobije a su lado.

—No hace falta, gracias —responde sin moverse del sitio.

—¿A dónde vas?

—Tranquilo. Vienen a buscarme.

—¿Tanto te cuesta decirme dónde vives, preciosa?

Izarbe aprieta los labios y baja la mirada. Le gustaría ser capaz de responderle que cierre la puta boca, que no la llame preciosa, que ni siquiera le dirija la palabra, pero no se atreve.

—Bueno, ¿vienes al parking o qué? —pregunta Antonio perdiendo la paciencia.

—Prefiero esperar aquí.

—Con esta ventolera te vas a calar hasta las bragas. En el aparcamiento por lo menos tienes la caseta.

—Estoy bien.

—Tú misma.

El hombre se da la vuelta y echa a andar hacia el parking. Minutos más tarde, unos focos iluminan el cemento y el único coche que quedaba aparcado en la estación se pierde montaña abajo.

Las cabinas de los písters en una estación de esquí son un espacio privado. En ese pequeño cubículo, cada uno guarda objetos personales que le ayudan a soportar la jornada, algunos lo decoran con una planta, ponen una foto… Pero en muchas estaciones, y Astún es una de ellas, la llave es universal, de tal forma que cualquier responsable de silla podría colarse en el resto de las cabinas.

Izarbe sabe que lo que va a hacer está mal, pero tiene un pálpito, necesita verlo con sus propios ojos, al menos para comprobar que se ha equivocado y sentirse tranquila.

4

—También estás cansada, ¿verdad?

Avellana, tumbada panza arriba con las cuatro patas extendidas, observa un rincón del techo, donde una araña teje laboriosamente su trampa.

Simón se ha pasado todo el día encerrado en uno de los almacenes haciendo inventario de material. Ha refrescado, hace un día desapacible, pero piensa que podría llamar a Manuela e invitarla a cenar en agradecimiento por el desayuno. No ha podido dejar de pensar en ella desde que la vio.

—¿Qué hago, la llamo? Es una cena de amigos, nada más. ¿Qué te parece?

Suena su teléfono móvil. Por un momento alberga la esperanza de que sea ella. Igual está pensando lo mismo que él. En cuanto ve la pantalla reconoce el número y contesta con tono profesional. Se trata de un compañero de la Unidad Especial de Montaña de Jaca. Ha habido un aviso de un posible extravío en la estación de Astún, la persona que ha hecho la llamada está esperando para reportar el incidente y desde jefatura le mandan personarse cuanto antes. Su trabajo consiste en redactar un informe, valorar la situación y abrir expediente en caso de que sea necesario.

El Centro está a tan solo cinco minutos de la estación, así que se pone unas botas de agua, un cortavientos, coge una mochila con material básico de rescate y sale al patio principal.

Llueve a mares. ¿Qué coño hace alguien en el monte en un día así? Abre la puerta de su ranchera 4×4 roja y hace un gesto a Avellana para que suba, pero su compañera rehúsa la invitación y se encarama de un salto al cajón descubierto de la parte trasera.

Cuando enfila la última curva para llegar a la estación, la lluvia se transforma en granizo. Es algo normal en esta época del año. Simón recuerda tormentas de verano con piedras de granizo del tamaño de bolas de pimpón cayendo en la terraza de su casa. Además de coches abollados, roturas de cristales y desperfectos de material urbano, han llegado a morir animales, ovejas sobre todo, y, en una ocasión, hasta un pastor al que le pilló la tormenta en medio de una pradera sin posibilidad de refugio. El de hoy es granizo tamaño estándar, del que daña pero no mata.

Las luces iluminan el parking. Al fondo, bajo una caseta de madera, distingue una figura. Lleva puesta una capucha y un impermeable que le llega a los pies. Tiene un aire fantasmal. Simón se acerca despacio, para el coche a su lado, en paralelo, y abre la puerta del copiloto. El encapuchado no reacciona. Quien se encarama de un brinco es Avellana.

—El granizo ya no te gusta tanto, ¿eh?

Nada más entrar sacude el cuerpo vigorosamente salpicando de agua los asientos y se acomoda junto a Simón.

—Cabo Ventura de la Unidad Especial de Montaña, ¡sube! —dice en dirección a la caseta mientras apaga el motor.

La figura le mira con recelo y sigue inmóvil, protegida del granizo bajo una tejavana.

—Has llamado para informar de un extravío, ¿verdad?

El fantasma reacciona, da unos pasos, mira al conductor, luego al perro, finalmente se decide y sube al coche. Se quita la capucha y esboza una sonrisa tímida. Es morena, de ojos verdes y nariz respingona.

—Esperaba un coche de la Guardia Civil… Soy Izarbe Castán, trabajo en la silla de Truchas.

—Esta es Avellana —dice Simón mientras le acaricia el lomo—; como ves, le gusta el agua. ¿Llevas mucho esperando? —La chica niega—. Igual hay una toalla por ahí…

—Estoy bien.

—Me llamo Simón. —Le tiende la mano—. ¿Qué ha pasado?

—Esta mañana una mujer cogió la silla y se fue a los ibones. Me dijo que no tardaría, que solo iba a dar un paseo… Aún sigue arriba.

—Igual ha bajado andando.

—No creo, había comprado billete de ida y vuelta, no tenía pinta de montañera y con este día… Además, he estado pendiente todo el día y no la he visto bajar.

—Pero no hay un solo camino, se puede bajar al menos por un par de pistas, que yo sepa, igual ha dado un rodeo y ha bajado por detrás de la estación.

—La pista trasera está sin señalizar, normalmente la usa gente que conoce la zona y ya te digo que esa señora no tenía pinta.

—No es tan difícil, solo hay que tomar el bloque de apartamentos como referencia. Además, el parking está vacío, lo más probable es que se haya ido a casa antes de que empezase a llover.

—¿Y si subió en bus?

—¿A qué hora es el último?

—A las ocho y media.

Simón mira hacia la cima de la montaña. Es una zona turística, no tiene ninguna dificultad, y lo normal es que, al ver los nubarrones o en cuanto empezasen a caer las primeras gotas, cualquier persona con dos dedos de frente hubiese bajado a la estación, ya fuese en la silla, andando o rodando. Pero la insistencia de la chica le hace dudar.

—Arriba hay cobertura, si hubiese tenido algún problema habría llamado.

—No todo el mundo tiene móvil. Igual se le ha acabado la batería, o se lo ha olvidado en casa, o lo ha perdido durante la tormenta…

Un haz de luz ilumina el parking. Avellana alza la cabeza y aguza el oído. Un vehículo con las luces largas se aproxima lentamente a la ranchera.

—Hay una cosa más —dice Izarbe mostrando su móvil.

La chica busca en la galería, selecciona un vídeo y le da al play. En la pantalla se ve la grabación de una cámara de seguridad. Simón reconoce enseguida la plataforma de subida del telesilla de los lagos. En la imagen se ve a un hombre esperando las sillas; tras él, hay una mujer pasados los treinta, lleva vaqueros, calzado deportivo, chaqueta y bolso. El hombre de repente la agarra del brazo con fuerza, la mujer le aparta con un manotazo y se sube a una silla precipitadamente con cierta torpeza.

—¿Qué es esto?

—Cuando llegó a la cima, venía asustada.

—¿Es ella? —Izarbe asiente—. ¿Y él?

—Antonio Muñoz, mi compañero. Yo ya he cumplido con mi deber. Ahora te toca a ti.

—¡Espera! —grita Simón. Pero ya es tarde, la chica ha salido de la ranchera y se dirige hacia el Ford Fiesta blanco que ha parado frente a ellos. Al volante cree distinguir a una mujer.

5

Avellana corretea dando brincos, ajena al granizo y al viento huracanado que se ha levantado. Está cubierta de lodo y disfruta de cada charco y de cada barrizal en el que se mete. Unos metros detrás, el cabo Simón Ventura intenta seguir su ritmo. Procura pisar en las rocas y avanzar lo más directo que puede en dirección a la cima, pero continuamente se ve obligado a zigzaguear para evitar las corrientes de agua que bajan con fuerza directas hacia él y amenazan con hacerle perder el equilibrio.

En cualquier otra situación habría dado parte a la Unidad y se habría marchado a casa a redactar el informe. Sin una llamada de socorro, sin pruebas y, además, en una zona accesible, sin riesgos aparentes, lo más normal es que no hubiese habido ningún extravío y que la mujer hubiese bajado por su cuenta. Pero la convicción de Izarbe y las imágenes de la videocámara le han hecho dudar, y por eso se ha decidido a echar un vistazo y acercarse por lo menos hasta la zona turística, el área de los lagos.

Mientras camina a duras penas, recuerda su última operación de rescate. Han pasado siete años. Fue en el macizo occidental de los Picos de Europa, en Cangas de Onís. Era invierno. Una pareja de alpinistas había escalado el Peñasanta por la vía directa; en el descenso se equivocaron de ruta, entraron en una zona pedregosa, uno de ellos se cayó y se fracturó una pierna. Cuando recibieron el aviso era la una de la mañana. El terreno era escarpado y de difícil acceso. La zona estaba cubierta de nieve y, a esas horas, se había convertido en hielo. Además, había luna menguante y apenas se veía. Simón y el resto del equipo tuvieron que avanzar usando crampones y piolets. Ni él ni sus compañeros temieron por sus vidas en ningún instante. Actuaban como una máquina perfectamente engrasada para lograr su objetivo. Confiaban los unos en los otros, sabían que estaban capacitados. Finalmente, sobre las cuatro de la madrugada, lograron localizar a los alpinistas. Los hombres habían mantenido la calma en todo momento, pero al ver llegar al equipo de rescate no pudieron evitar llorar de alegría.

Las muestras de agradecimiento de los rescatados, saber que salvaba vidas, el trabajo en equipo, todo eso le gustaba, pero lo que de verdad le motivaba era la adrenalina del rescate, la sensación de riesgo, vivir al límite.

Simón nunca imaginó que ese iba a ser su último rescate, que nunca más iba a disfrutar de esa sensación. Semanas después se fue a Perú de vacaciones. A su regreso comenzó el calvario. Las crisis de ansiedad, la terapia, la medicación y los casi dos años que estuvo de baja. El segundo año no había mejorado, estaba hundido, no sabía qué hacer con su vida.

La idea de adoptar un perro había sido de su psicólogo, el doctor Roqueñí. El hecho de tener que cuidar de alguien, alimentarle, obligarse a salir, establecer unas rutinas, dar un sentido a su día a día le había ayudado. Cada vez que Avellana lo miraba con esos ojos negros llenos de ternura sentía que podía salir adelante.

Entonces surgió la posibilidad de presentarse a la plaza de instructor de montaña en el CAEM, el Centro de Adiestramiento Especial de Montaña. Cubrir esa vacante suponía una oportunidad única, era la escuela donde él mismo se había formado. El Centro estaba en Candanchú, a pocos kilómetros de su hogar, conocía la zona, a muchos de los compañeros, tenía familia, amigos, era lo que necesitaba, volver a casa.

El puesto significaba integrarse a la Unidad Especial de Montaña de Jaca, pero el trabajo se centraba casi exclusivamente en la labor docente, que ocupaba entre ocho y diez meses al año; el resto del tiempo se trataba de tareas administrativas, redactar informes y atender avisos en la zona. En los cuatro años que llevaba en la Unidad no había participado en ninguna operación de riesgo.

Más de cuarenta minutos después de salir del parking llega a la cabina de Izarbe, el punto final del telesilla, un trayecto que la silla cubre en diez minutos.

A un lado, ladera abajo, queda el ibón de Truchas. Desde su posición ve cómo las ráfagas de granizo acribillan el lago, alrededor del cual pace, ajena a todo, una manada de caballos. Al otro, la estación de esquí de Astún, una maraña de telesillas, remontes y cañones de nieve, ahora en silencio. Enseguida reconoce el sendero que lleva al ibón de Escalar, el mismo que supuestamente ha recorrido la mujer. El camino de los lagos es más fácil de transitar, es ancho, la tierra es firme y tiene menor desnivel.

Veinte minutos más tarde llega a un punto desde donde se distinguen las aguas mansas del ibón de Escalar. En los días de sol, la superficie del lago actúa como un espejo en el que se ven reflejados el cielo y los picos que lo rodean. Hoy todo es negrura, el agua tiene un color anaranjado. No se ve ni un alma. Simón comprueba la cobertura telefónica. Completa. Todo parece en calma, no hay ninguna señal que le haga saltar las alarmas.

Simón sopesa qué hacer. Aprovechando que la lluvia y el granizo han cesado se anima a completar el recorrido típico que hacen los visitantes. A menos de un par de kilómetros del ibón está la valla que actúa de frontera con Francia. Un paso a modo de portezuela deja cruzar la valla y permite divisar el majestuoso pico Midi d’Ossau, con sus casi tres mil metros de altura.

Cuando llega a la valla se sienta en una roca a descansar. Avellana le imita. Muchos turistas terminan su recorrido ahí. Se hacen la foto con un pie en cada lado de la frontera y regresan a sus hogares. Los montañeros más experimentados tienen sin embargo una gran gama de opciones, distintos picos y rutas circulares que los llevan de nuevo a la estación. Vuelve a comprobar la cobertura. Sin problema.

Tiene la sensación de que ha subido en balde. Al menos Avellana ha disfrutado. Antes, él mismo también lo habría hecho, incluso hubiese continuado, hubiese subido a uno de los picos cercanos. Ahora ya no. Le angustia la incertidumbre, le aterra la responsabilidad de que una vida dependa de él, de enfrentarse a la muerte.

—Ya está. Ya hemos hecho nuestro trabajo. Seguramente bajó andando por el camino lateral y la píster ni se dio cuenta. —Simón da la vuelta y comienza a bajar—. Vámonos a casa… y tú vas directa a la lavadora.

Avellana echa a correr montaña abajo. Simón se perfila, extiende los brazos para mantener el equilibrio y trata de seguir su ritmo dando pequeños saltos. Una piedra suelta le hace tropezar, cae al suelo y se golpea la cabeza.

Que llueva, que llueva,

la Virgen de la Cueva,

los pajaritos cantan,

las nubes se levantan,

que sí, que no, que caiga un chaparrón,

con azúcar y turrón,

que rompa los cristales de la estación.

El cabo Simón Ventura despierta con Avellana lamiéndole la cara. Se lleva las manos a la frente, está sangrando. No sabe cuánto tiempo habrá estado inconsciente, lo más probable es que hayan sido segundos. Unas gotas de sangre en forma de pequeño charco le hacen pensar que igual ha sido más tiempo. Se incorpora; Avellana corretea a su alrededor sin dejar de arrimar el hocico a su aliento para comprobar que está bien. Abre la mochila, coge el kit de primeros auxilios, se limpia la herida y la cubre con una gasa y esparadrapo.

—Estoy bien, bonita —dice cogiendo la cabeza de Avellana entre las manos—, ha sido una caída tonta.

Mira a su alrededor, sabe dónde está, sabe qué hace ahí. Instintivamente se echa las manos a la chaqueta para comprobar que tiene el móvil y las llaves de la ranchera. Mira la hora. Las nueve menos diez. ¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente? No puede saberlo. Lo que sí que recuerda con claridad es esa canción que cantaba de niño. La Virgen de la Cueva. Acaba de escuchar la misma canción, pero no había alegría. Sonaba como un lamento, una letanía. En su cabeza no era él quien cantaba, ni siquiera eran voces infantiles. Lo recuerda muy bien. Era la voz de una mujer.

6

El sargento Jaime Bermúdez revisa una vez más el informe, y ya van tres; no quiere tener ninguna falta de ortografía. Cuando finalmente lo da por bueno, aprieta el botón y lo lanza a la impresora.

Es posible que ahí haya un caso. Sabe que en Jaca no hay muchas posibilidades de trabajar en algo interesante, para eso debería pedir traslado, irse a Zaragoza o apuntar más alto, Madrid, Barcelona, ¿por qué no? Pero pasan los años y nunca se decide. A pesar de la aparente seguridad que transmite a sus compañeros, en el fondo tiene miedo. Miedo a lo desconocido, a no estar a la altura, a salir de su zona de confort.

Coge el informe, lo grapa y se dirige a la oficina de su superior. La teniente tiene autoridad y don de mando, pero… No es machismo, en el cuartel hay varias compañeras mujeres y tiene buena relación con ellas, las respeta. Pero no entiende cómo esa mujer entrada en carnes, caótica y tan poco empática puede estar al frente.

La teniente Maldonado tiene una hoja de servicios intachable, estuvo más de treinta años destinada en el País Vasco, le tocó la época dura, y por lo que cuentan se presentó voluntaria. Pasó por diferentes cuarteles y en su último destino, en Durango, llegó a sufrir un atentado. Lo paradójico es que ocurrió durante la tregua, habían pasado tres meses desde el comunicado oficial del alto el fuego permanente cuando ETA puso un coche bomba en la casa cuartel. La bomba causó enormes daños materiales, no hubo muertos, tan solo dos agentes heridos.

Su jefa nunca habla del tema, no utiliza su pasado para infundir respeto, no lo necesita. Pero al sargento no le gustan sus métodos.

Toca con los nudillos y la voz ronca de la teniente Maldonado le hace pasar. Son las ocho de la mañana y está fumando, como de costumbre. No se puede, pero nadie en el puesto se atreve a decirle nada. Es verdad que procura fumar solo en su oficina y con la ventana abierta, pero el reglamento es el reglamento y es igual para todos.

—Teniente, tenemos una denuncia por desaparición.

Gloria Maldonado levanta la vista del ordenador, apaga el cigarrillo en el cenicero y mira con ojos curiosos al sargento.

—Déjame adivinar. ¿Ocurrió ayer?

—Sí.

—¿Se trata de una mujer?

—Sí.

—¿Alrededor de los treinta, treinta y cinco?

—¿Cómo lo sabes?

—Intuición femenina —responde la teniente con sorna. El sargento le parece un buen chico, pero sabe de qué pie cojea—. Dame ese informe.

—¿Me he perdido algo? ¿Debería saber quién es?

La teniente no responde, enciende otro cigarrillo y lo fuma a caladas lentas mientras hojea el informe.

—Puedes irte, Jaime —dice descolgando el teléfono y dando por finalizada la reunión.

El sargento se va del despacho con la sensación de que ha fallado en algo, pero no sabe en qué. Esa mujer tiene la capacidad de sacarle de quicio. Gloria termina de marcar, conoce el número de memoria. Al cuarto tono le responde una voz familiar.

—¿Qué tal, primo? ¿Cómo llevas la cabeza? —pregunta sin esperar respuesta mientras coge el informe—. Oye, nos acaba de entrar una denuncia de desaparición. Una mujer. Tiene que ser la misma.

7

Simón aparca la ranchera en el paseo de la Constitución, atraviesa el bulevar, cruza la avenida de Francia y entra en la zona vieja. Los restaurantes de los soportales de la catedral están llenos, todavía quedan veraneantes y el buen tiempo, tras la tormenta del día anterior, ha hecho que todo el pueblo salga a la calle.

La clínica odontológica está en la calle San Nicolás, a tan solo cinco minutos andando. Según le ha dicho Gloria, la persona que ha puesto la denuncia es Azucena Rojas, dueña del negocio. «Una mujer de armas tomar», ha precisado. Al parecer es la casera de la desaparecida. Es una mujer de negocios; además de la clínica, tiene un laboratorio dental donde fabrican el material que luego usan en ella. Vino muy joven de Valencia a buscarse la vida y las cosas le han ido bien. Gloria también le ha dicho, a modo de chascarrillo, que en el pueblo la conocen como la Viuda Negra.

La denuncia se ha hecho a nombre de Olivia Salvatierra. No tiene ninguna duda, tiene que tratarse de la mujer de la montaña. Y eso quiere decir que se equivocó, que Izarbe tenía razón, que la mujer nunca llegó a bajar de los lagos. En el fondo le quedaba la duda, se reprochaba no haber hecho lo suficiente. Por eso había llamado a su prima para contarle lo sucedido y dejarla sobre aviso por si alguien denunciaba una desaparición.

La teniente Gloria Maldonado, prima por parte materna, es casi veinte años mayor que él, nunca han tenido una relación muy estrecha, pero se aprecian. Además del parentesco, los une la Benemérita, aunque sus motivaciones para ingresar fuesen bien diferentes. Simón entró en la Guardia Civil porque quería vincular su vida a la montaña, ser un GREIM, vivir por y para la montaña. Gloria ingresó en el Cuerpo como mecanismo de autoayuda, en el fondo buscaba sentirse protegida ante una sociedad que le resultaba hostil. Quería sentir el poder que otorga un uniforme, ser la autoridad, hacer cumplir la ley, marcar los límites, castigar a aquellos que abusan del sistema, a los que se salen del redil.

El portal pertenece a una casona antigua, un edificio noble de tres plantas con artesonado de madera y balcones de rejería. La clínica está en el tercer piso. Sube en un ascensor de cabina estrecha, paredes aterciopeladas y rejas metálicas, tan antiguo como el inmueble. Se mira en el espejo, viste sus pantalones cargo y una camiseta verde de entrenamiento con el logo del CAEM. Debería haberse puesto el uniforme reglamentario, pero en cuanto recibió la noticia salió del Centro precipitadamente, ni siquiera pensó en ello.

La clínica ocupa toda la planta, un espacio de más de trescientos metros cuadrados, luminoso, de techos altos y completamente reformado. Nada más entrar, una recepcionista le da la bienvenida y le pide sus datos. Simón se presenta como cabo de la Guardia Civil y pide ver a Azucena. Sabe que ni la Unidad Especial de Montaña ni su cargo como instructor del CAEM le abren ninguna puerta, por eso evita la información y se limita a dar su rango de forma genérica.

La recepcionista, tras reponerse de la sorpresa inicial, le conduce a una sala de espera donde aguardan tres pacientes, todos ellos concentrados en sus teléfonos móviles.

Azucena Rojas no tarda en aparecer. Ronda los treinta y tantos, melena rubia, ojos color miel y cuerpo estilizado. Viste pantalón ejecutivo, blusa y zapatos de tacón.

—Acompáñeme, por favor —dice con una sonrisa que deja ver una dentadura perfecta.

Recorren un largo pasillo y dejan atrás tres consultas, un cuarto de baño y una pequeña cocina para el personal. Azucena le hace entrar en su despacho, una habitación de aspecto rancio y decorada con muebles antiguos que contrastan con el aire moderno del resto de la planta. Las estanterías están repletas de libros, y de las paredes cuelgan cuadros de diferente temática: un paisaje, un bodegón, una naturaleza muerta y un retrato. Frente a la mesa de caoba que hace de escritorio, dos butacones de piel. Azucena se sienta en una silla estilo victoriano y hace un gesto al cabo para que la imite.

—¿En qué puedo ayudarle, cabo?

—Vengo por la denuncia de desaparición de Olivia Salvatierra.

—¿La han encontrado?

Simón niega con la cabeza, coge su móvil y le muestra una captura de pantalla sacada de las imágenes de la cámara de seguridad que le envió Izarbe.

—Sé que la calidad no es buena, pero ¿podría confirmar que esta mujer es Olivia?

—Es ella.

—¿Está segura? —pregunta mostrándole nuevamente la foto.

—Si no es ella, se parece mucho y además viste con su ropa. Es Olivia.

—¿Qué tipo de relación tienen?

—Ya lo he contado todo en el cuartel. ¿De cuándo es esa foto? ¿Saben dónde está?

—Es una imagen de una cámara de seguridad de Astún, fue tomada ayer por la mañana, cuando Olivia cogió el telesilla de Truchas —explica con calma Simón. Sabe que no puede exigir demasiado, no tiene ninguna autoridad para llevar a cabo el interrogatorio. Tiene que ir despacio, ganarse su confianza, y para ello habrá que darle algo de información—. Por ahora es lo único que tenemos. Para poder encontrarla necesito que me cuente lo que sepa sobre ella.

—Es mi inquilina y mi amiga. Ya no sé el tiempo que llevan viviendo en mi piso de soltera.

—¿Vive con alguien más?

—Vivía con su hija hasta hace nada. La niña estudiaba aquí en el instituto, pero este curso la ha metido en un internado en Huesca, creo que se fue hace una semana.

—¿Había pasado antes algo así?

—¿El qué? ¿Desaparecer? —El cabo asiente—. Por supuesto que no —replica en un tono cortante.

—¿A qué se dedica?

—Olivia ha hecho de todo. Se mata a trabajar por su hija, para que estudie y tenga un futuro. Ha puesto copas, ha cuidado niños, viejos, limpiado casas… Hace poco cambió de trabajo y ahora está en un agroturismo.

—¿Sabe cuál?

—Se llama La Casa de las Estrellas. Es una casa perdida en mitad del monte. Está por la zona de Rioseta. La pobre Oli tiene que subir en bus hasta Canfranc y luego hace una media hora andando.

A Simón no se le escapa la utilización del diminutivo, deben de tener una relación muy estrecha. Pero sobre todo le llama la atención que alguien sea capaz de aceptar un trabajo en una zona tan inaccesible sin tener coche. Piensa en las vidas tan diferentes que llevan esas dos mujeres y en la amistad que las une.

—¿Cuándo fue la última vez que la vio?

—La semana pasada, el martes o el miércoles, no me acuerdo. Pero hablamos el domingo por la noche. El lunes es su día libre y habíamos quedado para comer. No se presentó y es raro, Olivia no es de dar plantones. La estuve llamando, pero no cogía el teléfono. Me extrañó que no me llamase, ni siquiera un wasap. Por la noche me pasé por su casa y no estaba. Me pareció raro. Esta mañana nada más levantarme la he llamado y nada, tenía el móvil apagado. Me he pasado por su casa, serían las seis, a esa hora aún debería estar, pero no me ha abierto. Así que he entrado. —Nota la cara de sorpresa del cabo—. Tenemos esa confianza, le riego las plantas, si se estropea algo me encargo de que lo reparen…, ya sabe. Estaba asustada. Pensaba que me la podía encontrar tirada en el suelo, que se había ahogado, que le había dado un ataque, qué sé yo. Pero no estaba. Así que he ido al cuartel y he puesto la denuncia.

—Igual ha pasado la noche fuera y ha ido directamente al trabajo.

—No, no es propio de Olivia.

—¿A qué se refiere?

—Ya sabe a qué me refiero.

Simón se toma un momento para procesar la información y hacerse una idea de qué tipo de persona es Olivia. Se deja llevar por sus pensamientos y desliza la mirada por los cuadros hasta que se detiene en el retrato. La pintura muestra a un hombre de semblante serio, infunde respeto. Le da la impresión de que lo mira directamente, de que lo está juzgando. Azucena le saca de sus reflexiones.

—Era mi suegro. El doctor Hernando. Un hombre muy querido en Jaca. Él montó la clínica que luego heredó Miguel, mi marido. Se parecía mucho a su padre.

—¿Ha muerto?

—¿Miguel? —Simón asiente—. Usted no es de Jaca, ¿verdad?

—Me crie aquí, pero he pasado muchos años fuera. ¿Por?

—Su muerte fue muy sonada. Se dijeron muchas cosas, ya sabe cómo son las ciudades pequeñas, o al menos esta.

Simón nota cómo se ha enrarecido el ambiente y decide dar por zanjada la conversación. Garabatea su número de teléfono en una hoja y la deja sobre la mesa.

—Le dejo mi número por si acaso. Una última pregunta. —Vuelve a sacar el móvil y le muestra otra captura de pantalla, esta vez de Antonio, el encargado del telesilla—. ¿Conoce a este hombre?

Azucena coge el móvil, estudia la foto detenidamente y niega con la cabeza.

—No me suena de nada.

—Gracias por su tiempo.

—Cabo, le voy a pedir un favor —dice mirándole a los ojos—. Si averigua cualquier cosa, lo que sea, téngame al corriente.

Simón asiente, se levanta y le estrecha la mano. Se había fijado en ellas, unas manos delicadas, de piel suave y uñas cuidadas, pero le llama la atención lo fría que está.

8

La Casa de las Estrellas es una casona pirenaica de cuatro plantas, construida en piedra con puertas y ventanas enmarcadas en blanco. El tejado, de cubierta a dos aguas para soportar las nieves, es de pizarra y está coronado por una enorme chimenea circular concluida con un remate cónico en forma de sombrero picudo. Los balcones están adornados con geranios de colores, del portón principal cuelga un marco con la flor de Edelweiss y el patio tiene tumbonas orientadas a una cadena rocosa de picos escarpados.

Para llegar ha tenido que desviarse de la carretera y acceder por una pista de tierra flanqueada de pinos. La campa sobre la que se asienta el edificio está a tan solo unos cinco kilómetros del Centro de Adiestramiento. Simón recordaba la casa, incluso cree que llegó a conocer a la familia que vivía en ella, amigos de sus abuelos, pero no sabía que la habían transformado en un agroturismo. Cruza una verja de madera y aparca la ranchera en un lateral, donde hay otros cuatro vehículos estacionados.

En el empedrado que cubre el patio todavía quedan charcos de agua. Los restos de la tormenta le llevan una vez más a la misma idea. Por fácil que sea la zona de los lagos, alguien inexperto podría llegar a perderse, y más si le cae una tormenta como la que cayó y busca algún lugar donde refugiarse. Todavía queda la posibilidad de que cruce esa puerta y Olivia esté en su trabajo, pero no tiene muchas esperanzas.

—Hola…, hola…, ¿hay alguien en casa?

La madera cruje anunciando unos pasos acelerados que provienen del piso superior.

—¡Un momento! —grita una voz.

Al cabo de un par de minutos aparece una mujer, tiene el pelo pegado a la frente sudorosa, lleva un delantal salpicado con manchas y carga con una cesta repleta de sábanas.

—Ahora te atiendo, majo, pero ya te digo que esta semana estamos completos —responde sin mirarle mientras baja las escaleras de dos en dos.

—Estoy buscando a Olivia Salvatierra.

La mujer se detiene un momento y, ahora sí, lo mira detenidamente.

—Pues ponte a la cola —replica con amargura, y sigue su camino.

—¿No ha venido a trabajar?

—¿A ti qué te parece? Ni una llamada, ni un mensaje, qué poca vergüenza. Ni falta hace que vuelva.

La mujer atraviesa la cocina y entra en un cuarto donde hay varias lavadoras, una secadora y material de limpieza de todo tipo.

Juani había invertido todos sus ahorros en este proyecto. No le apetecía cruzarse por la calle con su exmarido y su nueva novia, casi diez años más joven que él, así que vendió la casa, dejó su trabajo en la zapatería y apostó por el sueño de su vida, abrir un agroturismo en mitad de la nada. Una vida tranquila, conocer gente nueva, disfrutar de la naturaleza. Pero, en vez de eso, se ha encontrado con jornadas de trabajo maratonianas, quejas, frío, bichos…

Los primeros meses apenas tuvo clientes y pudo hacer el trabajo sola, pero en cuanto llegó el verano se dio cuenta de que a ese ritmo no iba a llegar viva a fin de año. El mes de julio había sido un infierno. Mantenerse ocupada la ayudaba a no pensar, pero si había elegido esa vida era para disfrutar de ella, no para matarse a trabajar. Las reservas aumentaban, hizo números y se convenció de que podía contratar a alguien.

Olivia fue la primera en presentarse. Parecía buena persona y trabajadora. Hablaron, se cayeron bien y al día siguiente empezó a trabajar. No le pidió referencias, ni tampoco la dio de alta en la Seguridad Social. Quedaron en darse un tiempo y, si todo iba bien, ya formalizarían la situación.