Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

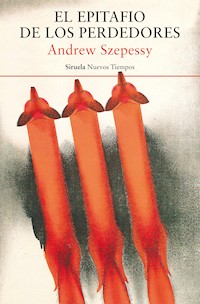

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

UN CLÁSICO DE ABSOLUTA ACTUALIDAD La mayoría de los incidentes de este libro tuvieron lugar, de una forma u otra, en la república popular húngara a mediados de la década de 1960. El resto, de una forma u otra, está a punto de suceder, o de volver a ocurrir, en algún lugar del planeta tierra. «Una novela bella y extraña, una profunda meditación sobre el espíritu totalitario, atravesada por un humor negro y una cálida mirada. Oponiendo al absurdo su risa oscura, El epitafio de los perdedores evoca a los primeros Kundera y Nabokov. Andrew Szepessy es un descubrimiento maravilloso». IAN MCEWAN Durante una calurosa noche de verano, un hombre aguarda sentado en la celda de una lúgubre prisión húngara. Ignora por completo los motivos de su encarcelamiento y los hieráticos guardias mantienen al respecto un hermético silencio. Pero no está solo allí. Otros muchos se encuentran recluidos entre los gruesos muros de piedra: sabios, cantantes, espías, estudiantes... A medida que pasan los días, el hombre se verá envuelto en sus conversaciones y en sus vidas, convirtiéndose poco a poco en copartícipe de sus desesperados y extravagantes actos de rebelión. Escrita a principios de la década de 1980 e inspirada por la propia experiencia del autor, El epitafio de los perdedores es una distópica y desasosegante novela sobre el poder, la justicia y la libertad, y sobre los estrechos vínculos humanos que surgen incluso en los lugares más insospechados. Una necesaria reflexión sobre el absurdo de los totalitarismos, deslumbrante por su potencia literaria y su resonancia con nuestro tiempo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 387

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: abril de 2022

Título original: Epitaphs for Underdogs

En cubierta: Litografía de A. Czerniewzki (1934)

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Andrew Szepessy, 2022

First published as Epitaphs for Underdogs by Vintage. Vintage is part of the Penguin Random House group of companies

© De la traducción, Esther Cruz Santaella

© Ediciones Siruela, S. A., 2022

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-19207-77-7

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

PARTE UNO Primer vistazo

1 Poco a poco, olvidaré el color de tu pelo sedoso...

2 Un estómago húngaro nuevo

3 Dentro, fuera, de dentro afuera

4 Gitanos azules

5 Más allá de toda duda razonable

6 Por la protección del Pueblo

7 Público cautivo

8 Tortugas y subastadores

9 Sapo, rata y hoyo, hoyo, hoyo...

10 Filigrana fulgurosa en libertad

PARTE DOS Segunda vuelta

1 Una noche cálida en Budapest

2 Pelirrojo de compras

3 Ven a volar conmigo

4 Una pajarita a rayas

5 Los gemelos de Dios

6 ¡No hay que olvidar el trigo!

7 Girasol junto a un muro al sol

8 Normativas sobre: Muelles, ingesta de

9 San John el Iluminador

10 Duchas calientes y buenas intenciones

11 Palabras sin canciones

Epílogo: puede leerse antes, claro, ya que son notas sobre pronunciación y significado de nombres y términos húngaros.

La mayoría de los hechos que se relatan a continuación tuvo lugar —de una forma u otra— en la República Popular de Hungría a mediados de la década de 1960.

El resto está —de una forma u otra— a la espera de ocurrir, o de volver a ocurrir, en algún lugar del planeta Tierra.

PARTE UNOPrimer vistazo

1Poco a poco, olvidaré el colorde tu pelo sedoso...

Era una de esas noches de pleno verano en las que el aire parece un vino aterciopelado y todas las sombras florecen. La negritud brota en tonos de añil, violeta y malva, y la oscuridad es tan cálida y suave como el más feliz de los recuerdos de la infancia.

No se movía ni una hoja. Torbellinos de risas vagaban por avenidas sumidas en sueños. Aromas embriagadores —acacia, jazmín, heno recién segado y lima en flor— entraban flotando por todas las ventanas. Ni la carne ni la sangre pueden resistirse a noches así, y el espíritu no conoce límites.

Las exquisitas tentaciones de esa noche tan perfecta, no obstante, las experimentaban con la máxima intensidad, no quienes paseaban despreocupados y sin ataduras por la ciudad, sino una selección aleatoria de hombres nada extraordinarios emplazados en un municipio rural lleno de polvo y bañado por el sol, en algún punto entre Budapest y el lánguido lago Balatón. La comparación era odiosa, desde luego, pues la imaginación de esos hombres nada excepcionales la había liberado la restricción, y sus recuerdos los había desencadenado el remordimiento.

Cada cual se había situado lo más lejos del prójimo más cercano que le permitían los muros de piedra. Un joven curtido de cabeza rapada incluso se había aplastado como un geco contra los barrotes de un ventanuco que había a unos cuatro metros y medio del suelo. Todos andaban sumidos en sus pensamientos, escuchando la noche.

Desde algún lugar del exterior llegaban a los oídos ráfagas intermitentes de jolgorio, como luciérnagas que coqueteasen en la oscuridad. Parecía seguro que en cualquier momento estallaría una voz plena de sentido, pero ni siquiera el geco calvo lograba atrapar una sola sílaba con claridad.

Pasado un rato, las risas se extinguieron. Aún permanecimos mucho tiempo esforzándonos por oír algo. Tras una larga espera, todo el mundo tuvo claro que esas risas no iban a volver.

El silencio se cernía en el aire suave, cargado de pensamientos callados. Todos veíamos caras distintas, por supuesto, como distintas eran también las voces que oíamos en nuestra cabeza. Distintas calles recorrían nuestra mente, casas diferentes, manos diferentes, paredes de dormitorios que no tenían nada que ver entre ellas y tazas de café matutino muy diferenciadas unas de otras. El dolor de corazón, sin embargo, se parecía mucho en todos.

De golpe, nuestras ensoñaciones se dispersaron. Un acordeón. Estaba lo bastante cerca para oírse alto y claro, pero demasiado lejos para venir de dentro. El instrumento no tenía ni idea de cuántos remordimientos transportaba en las corrientes de sus alegres cuerdas, y, como no lo sabía, no podía importarle. En cualquier caso, era más que bienvenido. Caras animadas, ojos iluminados... Incluso el geco rapado de la pared esbozaba una sonrisa.

Desde una celda vecina, un grito ronco de deleite saludó al acordeonista invisible. Los hombres se abrieron como flores. Los hombros se relajaron, las frentes se despejaron y todo el mundo se puso a pasear en todas direcciones, con la actitud gallarda y desenfadada de quien va camino de algún sitio.

Fuera la hora que fuese, el Toque de Silencio había pasado hacía mucho rato ya. Aun así, no se veía ni rastro del guarda de servicio y, como era de esperar, nadie lo echaba de menos tampoco. Estábamos intercambiando una cháchara intrascendente en el mismo tono afable e informal con el que habríamos intercambiado unos saludos nocturnos en algún bulevar de Montmartre o Niza. El cálido vino aterciopelado que se filtraba por los barrotes de hierro nos traía algo irresistiblemente embriagador y subversivo en su aliento afrutado.

—¿Te has enterado de lo del Secretario del Partido de Csepel? —dijo en voz de trino una cabeza distinguida, con modernas canas en las sienes.

—¿El que ha puesto una demanda de divorcio? —llegó la oportuna réplica.

—Ah, entonces te has enterado, ¿eh?

—¡Solo lo he oído unas quinientas veces!

—¡Pues estás listo para una más! —gritó otra voz.

—¡Queremos oírla otra vez! —exclamó una cuarta—. ¡A no ser que alguien tenga algo mejor que hacer esta noche!

—«¡Lo que exijo es que este tribunal me conceda ya el divorcio!», declara el Secretario del Partido. «¿En qué motivos se apoya?», pregunta el juez con bastante educación. «¡En todos los que ha apoyado ella su culo gordo!», se lamenta el Secretario. «A-dul-te-rio», anota el juez. «¡Adulterio FLAGRANTE!», ruge el importante Camarada. «¿Con un solo coadúltero?», pregunta el juez. «¡No, no! ¡Al menos con cinco coadúlteros distintos!», exclama el oficial. «¿Uno por uno o todos a la vez?», pregunta el juez, sin mutar el semblante mientras aprieta en busca de detalles. «¡Aaaajjj!», se lamenta el demandante. «Ejem», tose el juez, haciendo lo posible por adoptar un tono diplomático. Y continúa: «Entiendo. Bueno, ¿cuándo tuvieron lugar esos, bueno, esos coadulterios?». «¡En verano, mientras estábamos de vacaciones!». «Ah, ¿sí? ¿Y fueron a algún sitio bonito?». «Al lago Balatón». «¡AL LAGO BALATÓN!», vocifera el juez. Y añade: «¡Como grite otra vez, ami... eh... camarada, lo encierro por Desacato al Tribun... eee... por Agravio contra... em... la Propiedad del... ejem... del Pueblo! ¡La Ley será ridícula, pero el lago Balatón es el lago Balatón! ¿Es que no tiene usted vergüenza? ¿No tiene orgullo? ¿No tiene sentido de la historia? El lago Balatón ha sido el centro erótico de toda la región de los Cárpatos desde antes de los romanos. Lo que ocurre allí nunca ha sido motivo de divorcio y, mientras quede algo de sentido común en este Tribu... em... en esta República Popular, así será. ¡Cinco coadúlteros! ¡Un hom... Camarada de su posición debería estar orgulloso de que su esposa se tome tan en serio el bienestar del Pueblo! ¡Caso desestimado!».

Nuestras voces se alzaron junto a nuestro ánimo hasta que llegaron a un nivel que, sin ninguna duda, contravenía las normas. A nadie le importó un pepino. De todos modos, desde nuestra posición ninguno alcanzaba a ver qué más teníamos que perder. Y, mientras tanto, nuestros carceleros seguían estando visiblemente ausentes.

Por norma, ya habrían caído sobre nosotros como una tonelada de ladrillos. Lo más probable, pues, era que la magia de aquella noche hubiese hecho desaparecer a todos los miembros del personal capaces de inventar algún tipo de excusa. No quedarían apenas zoquetes suficientes para mantener en marcha los procesos rutinarios, mucho menos para afrontar emergencias.

Más allá de cuál fuese la explicación, nos habíamos bebido ya unas cuantas botellas de litro y medio de ese vino aterciopelado y añejo del verano cuando al fin hizo su aparición un representante de las Autoridades. El uniforme desaliñado y el rostro amargo nos dejaron claro de inmediato cómo se sentía exactamente el Camarada Carcelero ante el hecho de estar de servicio en esos momentos.

Verlo nos espabiló del todo. ¡Justicia poética en vivo y con venganza! Quedaba claro, cristalino, que nadie en toda aquella prisión sentía una infelicidad mayor por estar allí que el esquelético grupo de carceleros sentenciados a pasar esa noche de noches defendiendo la Ley y el Orden en la República Popular. Y, entre ellos, ninguno podía sentirse más infeliz que aquel madero en concreto.

Cruzamos la mirada con la suya. Ninguno pudimos resistirnos a sonreír. La autoridad se le escapaba por el uniforme como el aire sale de un globo pinchado. Se fue encogiendo bajo la calidez de nuestras sonrisas y no hizo ningún comentario sobre el alboroto general, obvió la insolencia que mostramos todos al no presentarnos a inspección e hizo oídos sordos a las numerosas conversaciones que no paraban ni para respirar. De sus labios no salió ni una palabra sobre el hecho absurdamente obvio de que nadie estaba preparado para dormir ni cumplía tampoco (dejando a un lado la ineludible existencia de nuestros cuerpos) con ninguna de las normas de la prisión.

¿Quizá el espléndido aire le había ablandado el corazón? O a lo mejor era que no le había ablandado el cerebro hasta el punto de pretender arrastrarnos a un aislamiento sin suficientes compañeros cerca que le cubriesen las espaldas. En cualquier caso, nuestro Desaliñado Uniformado no logró formular ni un solo murmullo. En vez de eso, se dio la vuelta e hizo un gesto extraño hacia el pasillo que quedaba fuera de nuestra vista, gesto al que respondió una figura entrando de repente en el campo de visión. Nuestro madero le agarró la manga y metió la figura de un puñado en la celda, tanteó para apagar la luz y se largó.

Lo que la presencia oficial del carcelero no había conseguido ni por asomo lo logró de inmediato la llegada inesperada del hombre nuevo. Nos quedamos en silencio al unísono. No era tanto por el tipo en sí, sino por el hecho de que apareciese entre nosotros de aquella manera. A todos nos sobrevino el mismo pensamiento: si existía una noche en la que un hombre no debía estar bajo arresto era esa, ¡sin duda!

En lo que a nosotros respectaba, bien estaba; después de todo, ya estábamos allí dentro. Pero ¿aquel hombre? Seguro que solo unos pocos momentos antes había estado a su aire, paseando tranquilamente por alguna calle bañada por la luna y salpicada de adelfas, llenándose la nariz con el intenso aroma de la flor de la acacia y escuchando los ruidosos solos de unos ruiseñores locamente enamorados, acompañados por el coro en masa de las ranas en cortejo. ¡Una noche que quizá ninguno de nosotros viviese para volver a ver!

El hombre nos devolvió la mirada en calma, sin expresión ninguna. Entonces, como estábamos todos demasiado pasmados para presentarnos, se alejó hasta la pared más apartada, se apoyó en el ladrillo duro y se sumió en sus pensamientos. Eso nos hizo volver en nosotros y nos acercamos en tropel a saludarlo.

Era un personaje alto, huesudo, muy bronceado, con el pelo canoso y algunas cicatrices de aspecto retorcido. Con cada minuto que pasaba se acentuaban sus pintas de tipo duro y, por mi parte, empecé a sospechar que quizá habíamos orientado mal nuestra compasión. No obstante, el embrujo de la noche pronto se consolidó y lo integramos en la conversación.

La situación de aquel hombre era incluso más conmovedora de lo que habíamos imaginado. No solo lo habían encerrado hacía apenas una hora, sino que no había pasado más de dos semanas en la calle. Su sentencia original había sido de cuatro años. Pasados tres, le concedieron una reducción de un año por Buena Conducta. Mientras trataba de ponerse al día con unos caóticos asuntos familiares, había abandonado sutilezas administrativas tales como personarse ante la policía local a diario. Por si fuera poco, no había encontrado trabajo. A los Expresidiarios (sobre todo a los que les habían reducido las condenas) se les exigía por ley encontrar empleo en un plazo de ocho días tras su puesta en libertad. De no hacerlo, por la razón que fuese, incurrían en una condena automática por ser una Amenaza Pública, culpables de Reducir Deliberadamente la Tasa de Empleo. Y eso no era ningún delito menor en la República Popular.

Así, entre unas cosas y otras, nuestro recién llegado tenía de vuelta su año de reducción. Todos negamos con la cabeza y pensamos que era una pena. ¡Qué desgracia que no hubiese escapado a la red una noche más al menos! El hombre suspiró y se encogió de hombros.

—Ni siquiera llegué a dar con mi mujer —refunfuñó—, así que tampoco voy a quejarme por perder un año de chichinabo.

Nos juntamos poco a poco en el centro de la celda y nos dispusimos en torno a la mesa de madera gastadísima, sentados en taburetes de madera igual de gastados. Generaciones de manos de presos habían erosionado mesa y taburetes hasta darles la textura del hueso.

El sector más joven no quiso unirse a nosotros. El geco calvo seguía pegado a su ventana, en la pared. Un muchacho greñudo cuyo hermano era detective y un segundo cabeza rapada estaban tirados en el suelo, en un rincón. Nuestro último adolescente era un pequeño maniquí con arrugas prematuras del que sospechábamos que era un Soplón que nos habían colado. Ese chaval lo había dado todo por perdido y estaba escondido bajo su catre.

Nuestro buen ánimo fue decayendo por fases hasta hundirse en una profunda melancolía. La noche seguía siendo tan suave y aromática como antes. Solo había desaparecido el entusiasmo embriagador. Seguían sin importarnos un comino los carceleros y las normas, y todavía nos era imposible meternos en la cama. Pero ya no estábamos borrachos por la expectación. Cada vez que respirábamos aquel elixir nocturno nos carcomían la pena y el arrepentimiento.

Yo nunca había creído posible que emociones intangibles y subjetivas provocaran un dolor físico tan concreto como aquel. Pero ahí estaba. Nos retorcíamos por encontrar algún tipo de alivio, y al mismo tiempo sabíamos muy bien que la única forma concreta de alivio que de verdad ansiábamos era precisamente la que no podíamos conseguir. No nos servía de nada contemplar el vino aterciopelado y púrpura que se colaba por la ventana. No había manera alguna de que nuestra carne entumecida saliera flotando por entre esos mismos barrotes de hierro.

Ya habíamos sacado a pasear todos nuestros refranes y tópicos más reconfortantes y habíamos reunido hasta la última de nuestras coletillas, clichés y argumentos circulares que más nos consolaban. Se nos había agotado el ánimo que absorbimos del desconcierto del madero. Tampoco quedaba nada de la emoción de haber roto las normas. El aire nocturno ya no era una ráfaga que despertara el deseo, sino una droga que no nos iba a dejar descansar. No quedaba nada más que el silencio de la desesperación.

Estuvimos sentados así más rato del que ninguno quiso adivinar, con la compañía de algún eco ocasional llegado de fuera. El tiempo nos machacaba con cada vez más dureza bajo su puño de granito, y cada instante pasaba más lento que el anterior. Incluso nuestros pensamientos se habían detenido.

De repente, la noche se desgajó. Terrible y perdido como el grito de un ave marina, un ruido me perforó cual aguijón por las plantas de los pies y luego me subió por la nuca, girando y retorciéndose aquí y allá con una ternura afiladísima, hasta fijarse al fin en forma de melodía antigua, cargada de una profunda tristeza que todos reconocimos a la par.

Con los pelos de punta y las palmas de las manos sudorosas, levanté la mirada de la mesa de madera gastada para observar la celda a mi alrededor. Con absoluta naturalidad y las marcadas facciones suavizadas por la emoción, el hombre nuevo cantaba a pleno pulmón. Todos sabíamos por qué lo hacía. No era por placer, ni suyo, ni nuestro. Era porque guardaba demasiadas cosas dentro y necesitaba sacarlas. Era su única manera de poder superar aquella noche.

El hombre nuevo ya no estaba allí dentro cumpliendo condena entre unos muros de piedra en un pueblo olvidado y apartado, en una República Popular menor, en los confines del territorio cerrado del Imperio Soviético en el lado equivocado del planeta Tierra. Estaba muy lejos en la distancia y en el tiempo. Y nos llevó a nosotros con él.

Ninguno podíamos apartar la mirada del hombre. Para nosotros era Orfeo, el rey David, Oisín el Bardo y Gandalf el Gris, todo en uno. Cuando las últimas notas se diluyeron, hubo un largo silencio. El aire parecía más fresco y fácil de respirar. Entonces, otra voz se alzó desde el extremo opuesto de la mesa. Era Géza, nuestro gitano. Tenía el rostro empapado en lágrimas. La suya era una canción oscura e intrincada. Un recuerdo que se había olvidado hacía mucho y que aquel instante desenterró. Tenía voz de palo viejo y carecía por completo de oído. Pero en esos momentos no habría podido cantar ni una nota en falso, igual que la noche de verano no habría podido convertirse en una ventisca ártica.

Al terminar, volvimos a mirarnos unos a otros a la cara. Otro hombre asumió la carga:

El río Tisza es un cementerio

cuando florece en millones

de mariposas, jugando sobre sus aguas,

pues ni un solo hermoso aleteo

sobrevivirá al día que pasa...

Luego, otro hombre:

Orgullosos parapetos del Kraszna Horka,

tras el velo de la noche escondidos,

los honrosos días del valiente Rákoczi

para siempre desaparecidos...

Y otro más:

Estas diminutas perlas, sobre la página nevada,

cuántas mentiras dicen.

Y yo solo pregunto, compañero:

¿Eres tú quien las escribe...?

Y luego otro:

En un bosque verde,

a la orilla de un arroyo,

ahí vivió una vez un gitano viejo...

Y uno más:

Poco a poco, olvidaré el color de tu pelo sedoso...

Otros lugares mejores, otros días mejores. Canciones compuestas quién sabe cuándo por hombres ya sin nombre, palabras y melodías brotadas a raíz de incontables años de angustia y desesperación. Fragmentos de aire y de memoria. ¿Qué otra cosa podría ayudarnos en esos momentos?

Aquel estado de ánimo fue inflándose hasta convertirse en una marea abrumadora. Nada podía detenernos. Casi no oímos al madero cuando al final llegó aporreando la puerta. Nadie se dio cuenta cuando nos dio por imposibles. Ninguno de los jóvenes se nos unió.

La razón de esto último era que, sencillamente, no se sabían ninguna de aquellas canciones. El Régimen Comunista las había clasificado como excrecencias degeneradas de la Cultura Capitalista y había prohibido su reproducción y difusión públicas y privadas, en gran medida por la razón de que mantenían con vida recuerdos «irredentistas» de tierras perdidas y parientes perdidos, y fomentaban sentimientos insanos y subversivos, como el anhelo juvenil de cierto concepto vago y burgués de Libertad.

No obstante, los Himnos del Partido y los Panegíricos de Alabanza a la Fraternal Unión Soviética no habían demostrado ser sustitutos adecuados para las canciones que deberían haber sido el patrimonio justo de toda una generación, y la juventud de la República Popular había sentido profundamente esa pérdida. Estaban desesperados por encontrar algo que llenase el vacío. Nada de lo que el Partido ofrecía podía hacerlo. Y, así, la generación designada para llevar la bandera roja del Marxismo-Leninismo hasta el más prometedor de los futuros se convirtió, sin que nadie se diera cuenta, en fanática de la música pop occidental, capitalista y llena de excesos. Quizá fuera solo cuestión de suerte que ese periodo coincidiese más o menos exactamente con el ascenso, al otro lado del Telón de Acero, del rock and roll, Elvis Presley, los Beatles, los Rolling Stones y una auténtica plétora de excrecencias degeneradas por el estilo.

Independientemente de la interpretación que la historia le diese al final a todo ello, aquella noche de pleno verano la juventud del Pueblo no cantó, sino que lloró con desesperación en un rincón, en la ventana y bajo la cama. Llegó un momento en el que el hermano del detective ya no pudo aguantar más y vino a dar golpes en la mesa, maldiciendo y jurando, pidiéndonos que parásemos. Aunque todos sabíamos cómo se sentía, nuestra capacidad para dejar de cantar era la misma que para atravesar las paredes.

No sé decir cuánto se prolongó aquello, pero para cuando terminamos quedándonos en silencio había amanecido hacía un buen rato.

Nos miramos a la luz de la mañana; bajo la piel, al fin estábamos vacíos y en calma por dentro. El hermano del detective parecía haberse desmayado. El geco calvo se cayó de la ventana, enterró la cabeza entre los brazos y se metió en un rincón. De debajo de la cama no salía ni un ruido.

El recién llegado lanzó la mirada en mi dirección, se golpeó el muslo y enseñó los dientes con una sonrisa de lobo.

—¡Acaba de venirme! —dijo con una risa.

—¿El qué?

—¡Mi mujer!

—¿Tu mujer?

—¡Ya sé dónde está!

—¿Dónde?

—¡Abajo, en el lago!

—¿Cómo estás tan seguro?

—Es lo lógico. ¿Dónde si no iba a estar?

—A mí que me registren.

—¡En ningún otro sitio! ¡Me apostaría el cuello! La mujer es como una yegua salvaje cuando le entra el nervio. En las venas de esa moza corre sangre de la luna. Las noches como esta no vuelven. ¡La vejez se nos llevará a todos por delante antes de pillar otra igual! Mi mujer no es de las que desaprovecharían una noche así, ¡eso lo sé yo mejor que nadie! Y también os digo que no la culpo. Si soy sincero, solo puedo decir que, si no he sido lo bastante hombre para encontrarla esta noche, el macho en celo al que se esté cabalgando debería darle las gracias a su buena estrella por la suerte que ha tenido. Ese lago... Una mujer como ella... Una noche como esta... ¡Que le dé las gracias a su buena estrella!

Los ojos le centelleaban y la cara marcada se le veía arrugada en una sonrisa de buen humor, sin un mínimo rastro de malicia. Meneó la pesada cabeza y rio para sí. Y entonces se vino abajo de nuevo, se hundió en lo más hondo:

Poco a poco... olvidaré...

el color...

de tu pelo sedoso...

2Un estómago húngaro nuevo

El gitano de nuestra celda era bajo y fornido, con ojos amables y una sonrisa alegre. Cuando hacía falta, también sabía mostrar una mueca seria como la de un jefe de Estado en una moneda o un sello postal. En realidad, era minero. Llevaba el pelo muy bien recortado y el bigote decentemente controlado y tenía un temperamento plácido. No tocaba ningún instrumento y desde luego no sabía cantar. En general, dejando a un lado a quienes entonces lo acompañábamos, se lo podría haber considerado un buen fruto de la política oficial del Gobierno en materia de minorías étnicas.

Dicha política podía resumirse en una palabra: «integración»; a saber, el objetivo declarado era la integración de los gitanos nómadas en el siglo XX. Menos moverse de sitio en sitio, y más moverse con el signo de los tiempos.

A ojos de las autoridades dominantes, el problema había alcanzado la magnitud suficiente para merecer un Ministerio propio. Nada por debajo de eso funcionaría. Por tanto, se fundó el organismo pertinente. Entre las propuestas más deslumbrantes que salieron de esa fuente de luz estaba la idea de que, mientras fuesen nómadas, los Gitanos seguirían siendo Gitanos, pero, en cuanto hubiese algunos que dejaran de mostrar signos de movimiento, se los podía declarar oficialmente «Húngaros Nuevos». Para marcar el buen camino, y al mismo tiempo escapar de todo indicio de discriminación, racial o de cualquier tipo, el Ministerio adoptó precisamente ese nombre.

Géza era un «Húngaro Nuevo» bastante viejo ya, dado que había pasado bajo tierra buena parte de catorce años. Parecía soportar las condiciones de la prisión razonablemente bien. Era probable que su experiencia previa en condiciones de confinamiento, adquirida como minero Húngaro Nuevo, le sirviese para aguantar bien. Por otro lado, parecía provocar el desagrado de nuestros guardas solo un poquito más a menudo que el resto de nosotros. Eso, creíamos todos, era un signo certero de buena integración en el siglo XX.

No obstante, todavía era dado a entonar de cuando en cuando frases extravagantes que él parecía considerar fragmentos de canciones. Cuando se le preguntaba al respecto, contestaba que, si los Beatles podían cantar yea, yea, yeah todo el tiempo, él podía entonar alegremente un szánom, bánom, dínom, dánom a cada tanto.

Géza tenía un oído pésimo para la música y eso era una suerte para él, pues le garantizaba casi al cien por cien que nunca nadie sería capaz de reconocer una melodía en las combinaciones de ruidos que hacía. Pese a no ser fáciles de escuchar, las interpretaciones de Géza lo salvaban de incumplir las normas vigentes contra las canciones tradicionales que pudieran recordar en algún sentido al pasado reaccionario.

Oficialmente, los «Viejos Tiempos» eran, por supuesto, mala cosa. Sobre todo, porque mucho de lo que se celebraba en canciones e historias había ocurrido en lugares que ya no eran Hungría, según unos acuerdos impuestos por los vencedores de ambas guerras mundiales y apoyados con entusiasmo por todos los regímenes comunistas, incluido el húngaro. Los detalles sin importancia, como que dos de cada tres húngaros «del interior» tuviesen todavía parientes en todos esos sitios o que dichos parientes fueran bastante indistinguibles del resto de los húngaros en cualquier aspecto prominente, no tenían el más mínimo hueco en las mentes oficiales. Esos detalles eran «No-Hechos», por extensión de esas «No-Personas» descubiertas por el Partido. De manera natural, se extraía que lo que esa desocupación mental pudiera estar haciendo con las psiques individual y nacional era también una «No-Cuestión». Dado que no existían los «Húngaros Viejos», el Ministerio de Húngaros Nuevos, lógicamente, no se ocupaba de sus «No-Problemas».

Géza no se paraba a pensar mucho en lo que le ocurriría tras el juicio o en cómo afrontaría su sentencia. Su adaptación al siglo XX no estaba tan completa para permitirle entender que sus oportunidades de quedar absuelto eran casi inexistentes. Tal falta de previsión desde luego le ahorró esa aflicción tan moderna de preocuparse tontamente por cosas ante las que uno no puede hacer nada.

En cualquier caso, la inmunidad de Géza frente a la ansiedad no estaba motivada por una carencia de fantasía. De hecho, el hombre se veía atraído por los productos de la imaginación como la polilla por la llama, y estaba siempre entre el público más entusiasta cuando alguien recitaba un poema o contaba una historia.

Asimismo, las preguntas que planteaba, a veces semanas después de los hechos, revelaban una mente intelectual que, si no muy rápida, sí era tenaz más allá de toda creencia, y a menudo directa hasta un punto desconcertante.

El principal abastecedor de poemas nuevos y la única fuente de historias, información y cotilleos sobre el Occidente prohibido era yo. Y por eso Géza mantenía siempre un ojo atento en mi dirección. Llegaba a anticipar la conclusión de un poema nuevo incluso antes de que yo mismo fuese consciente de que el verso que estaba componiendo sería el último. Todavía no sé seguro si verlo escabullirse por el rabillo del ojo y acomodarse con tranquilidad en la mejor madera disponible del suelo no ejercía una influencia fulminante en mi imaginación literaria; el hecho es que, casi con toda certeza, algunos poemas los terminé simple y llanamente porque, al notar que Géza se acomodaba ahí abajo para escuchar mi retahíla, las palabras empezaban a fallarme.

Cualesquiera que fueran los pormenores, no había duda de que Géza tenía un apetito infinito para los versos y una curiosidad insaciable por el otro lado del Telón de Acero. Aprovechaba cualquier oportunidad para sacarme información sobre Occidente y rumiaba todas las palabras que le decía una y otra vez. En resumen, entablamos una especie de amistad y, con el tiempo, incluso llegué a preocuparme por él.

Mis recelos sobre la situación de Géza crecían conforme se acercaba la hora de su juicio. Tampoco es que allí supiéramos cuándo le iba a tocar a cada cual; obviamente, perturbar la paz mental de un acusado con detalles nimios se consideraba de una mala educación tal que las Autoridades se cuidaban de no dejar escapar ni una sola pista sobre las fechas y horas de las vistas. No obstante, Géza llevaba en prisión casi dieciocho meses a esas alturas y la opinión general era que daba igual si la Ley Socialista hilaba mucho más fino que la Capitalista: el juicio de Géza no podía estar muy lejos.

Me empezó a intranquilizar lo que pudiera pasarle cuando abandonase la seguridad de nuestra celda y se encontrara en un entorno más severo, así que decidí abrirle los ojos con la mayor suavidad que pude sobre lo que debía esperarse de sus próximos años de vida. Dado que el número de años a los que se enfrentaba entre rejas no iba a ser insignificante, pensé que era mejor dejar el cálculo de un posible total para lo último. Lo primero era lo primero, decidí. Así que empezamos por la comida.

Géza comía que daba gusto y siempre se ventilaba en un pispás todo lo que tuviese a mano. Todos recibíamos una asignación diaria de algo parecido a una octava parte de una de esas ruedas grandes de pan negro comunes por entonces en Hungría. Por supuesto, eran los restos de las tiendas de alrededor, y, para cuando nos llegaba a nosotros, la textura del pan tendía a ser un desafío para los dientes.

De todos modos, aguantaba mucho mejor que las variedades más refinadas, y recompensaba al masticador más tenaz, pues conservaba el sabor durante una cantidad de tiempo sorprendente. Los músculos de la mandíbula se me fortalecieron a un ritmo acelerado, pero ni aun así era capaz de comerme aquello en cantidades consideradas normales por mis compañeros de celda. Mi condicionamiento social sacaba el máximo partido de mi genética, y mis porciones las partía en rebanadas inglesas en vez de trocearlas en pedazos magiares. El resultado práctico era que, al final del día, siempre me sobraba un montón.

De ese modo me convertí pronto en algo parecido a un Barón del Pan. Siempre que alguien necesitaba pan adicional, yo solía tener en la recámara. Huelga decir que nadie pedía más pan más a menudo que Géza. Pasado un tiempo, llegó a dar por sentado que su asignación diaria se vería complementada por mis reservas.

La Ley Socialista era una escoba nueva que limpiaba a fondo. No iban a consentir que quedase ni una telaraña del pasado Capitalista; tampoco la jurisprudencia establecida ni la sagrada tradición, así que impusieron unos límites muy sensatos a lo que un Abogado Defensor podía hacer por un cliente. Esos límites se plantaban ante disparates tales como defender a los acusados frente a algo de lo que se les pudiese acusar. Mi Abogado en concreto, era un buen tipo que anteriormente había sido Juez de un Tribunal Militar. Tras varios años de recibir sentencias mecanografiadas de acusados sobre los que nunca había oído hablar (muchos de ellos, descubrió en un momento, ni siquiera estaban detenidos cuando las sentencias ya le habían llegado a su mesa), concibió un plan para dejar su puesto sin renunciar, al mismo tiempo, a su libertad. Esa singular hazaña la logró haciendo una imitación tan convincente de un colapso mental y físico que su disfunción se clasificó oficialmente, no como una Renuncia Delictiva a cumplir con su Deber Socialista, sino como una mera crisis nerviosa, inocente, en ningún modo provocada por un Antisocialista exceso de trabajo.

Mediante esa maniobra de distracción, el antiguo juez organizó su fuga hacia el modesto, pero razonablemente seguro santuario de la Abogacía. Desde entonces, sus deberes no pasaban de ser ornamentales y su sueldo era de lo más básico, pero el desgaste para su alma era nimio en comparación con lo que había tenido que tragar día tras día como juez. En cualquier caso, seguía sintiéndose culpable por cómo estaban las cosas y había optado por usar la posición que tenía, por baja que fuera, para prestar toda la ayuda práctica posible. En mi caso, me hacía llegar remesas de comida, tabaco y otros bienes que me enviaban personas que me querían bien.

Las eufóricas circunvoluciones de la historia magiar habían dado lugar a un pueblo húngaro excepcionalmente bien educado en lo que se refería a las necesidades de quienes están eximidos de participar en la vida diaria. Así, mi sistema de abastecimiento estaba organizado con toda la ingenuidad esperable de un minucioso conocimiento básico de la Ley Capitalista anterior a la guerra y más de quince años de práctica de la Ley Socialista de posguerra.

Mis paquetes solían incluir una salchicha especiada llamada kolbász y un salchichón típico del invierno húngaro, seco y exquisito. Ambas eran excelentes elecciones, dado que combinaban sabor con nutrición en una forma compacta, muy cómoda de esconder y de comer, y que duraba un tiempo indefinido. A eso se añadía que podían rebanarse igual de fácil que el pan. Mis reservas de esos productos pronto alcanzaron unas proporciones muy respetables.

De tanto en tanto, también nos hacían entrega de una sustancia conocida como Salami Hitler. Lejos de ser el apabullante embutido alemán que insinúa su nombre, se trataba de una especie de mermelada sólida muy suave y sin sabor. Se suponía que estaba hecha de pulpa de verduras condensada, teñida en apropiados tonos de albaricoque, frambuesa o grosella negra. El color, huelga añadir, no marcaba ninguna diferencia discernible en cuanto a sabor. Como era de prever, la tecnología avanzada del rebanado occidental era tan exitosa con este producto como con el salchichón y el pan.

Cuando mis reservas empezaron a amontonarse en cantidades considerables, me propuse estar siempre pendiente del pulso de la celda. En cuanto los ánimos permanecían dos días seguidos hundidos por debajo del cero en la escala de la alegría, montaba una fiesta. En todas esas ocasiones, me ocupaba de invitar personalmente a todos los residentes. Siempre había alguien que adoptaba una pose muy solemne y dudaba de si de verdad podía perder el tiempo en eso, pero al final nunca faltaba nadie. La idea era comernos lo que tuviéramos de una sentada.

Siempre era una sorpresa agradable ver cuánto había mejorado el ambiente general para cuando nos lo habíamos ventilado todo; y no hace falta decir que nadie se ventilaba más cosas ni con más ganas que Géza.

Con todo eso en mente, un día, cuando Géza vino a por su acostumbrado suplemento, lo llevé a un lado y me embarqué en su educación siguiendo el consagrado método de Sócrates.

—Géza, cuando nos reparten el pan diario, ¿a mí me dan más que a ti? —le dije.

—Pero ¡qué pregunta! ¿Cómo iba a ser eso? Siempre estás el último en la cola.

Bien por ahora, pensé, y seguí insistiendo.

—Pero, al final del día, ¿a quién le queda pan? ¿A ti o a mí?

—Ah... —Géza se encogió de hombros—. Eso tampoco es una gran pregunta. Todo el mundo sabe que las cantidades que tú comes son para romperle el corazón a una mujer. Será por haberte criado entre extranjeros, supongo.

—¿Alguna vez te pido pan?

—¡No te serviría de mucho si lo hicieras! —dijo entre risas.

—Y, cuando vienes a pedirme, ¿alguna vez te digo que no?

—¡Nunca!

Y resopló en un gesto de brusco menosprecio, como si la mera insinuación fuese un insulto que pudiera vengar como una cruzada personal.

—Entonces —empecé a decir, convencido de que estábamos llegando a algún sitio—, tú y yo empezamos el día siempre con más o menos la misma cantidad de pan. Pero yo, sin privarme de nada, siempre acabo con mucho más de sobra, y tú siempre estás buscando más que comer. Y, siempre que vienes a pedirme pan, tengo para darte. Cuéntame cómo puede ser eso, Géza.

Géza frunció el ceño en pose de máxima seriedad, con aspecto astuto. Arrugó los labios y la frente y empezó a murmurar en voz baja como si detrás de mi pregunta hubiese algo más de lo que parecía. Le sonreí en gesto alentador. Frunció el ceño aún más serio y respiró por la nariz con aires de sabio. Le sonreí con aún más ánimos. Géza no paraba de darle vueltas al asunto. En varios momentos pareció estar a punto de responder, pero retiraba la respuesta antes de hacerlo para volver a examinarla.

Al fin, levantó la mirada y dijo:

—Bueno, así es como yo lo veo: tú eres un hombre culto. Un poeta. Un viajero. Has visto mundo. Tienes la cabeza llena de cosas. Siempre tienes mucho en lo que pensar y que recordar. Pero yo... Bueno, ¡mírame! Lo único que he visto está en el pozo de una mina. ¿Qué voy a tener en la cabeza? Lo único que tengo es el estómago. ¿Qué voy a hacer si no como?

Lo miré un rato largo, tratando de imaginar lo que Sócrates habría dicho. Géza me lanzó una sonrisa alentadora. Reflexioné cuanto pude, pero Sócrates no me hacía caso. Géza me sonrió con más ánimos. Sócrates se evaporó. Géza me miró levantando sus frondosas cejas. Obviamente, lo mínimo que esperaba de mí era un momento de iluminación, a poder ser en verso de homérica grandeza, salpicado por rimas ingeniosas y lo bastante apropiado para que lo hubiese creado el mismísimo y astuto Odiseo.

Le di su pan y añadí también la mitad de un kolbász, por si acaso. Y mañana sería otro día.

3Dentro, fuera, de dentro afuera

Marchábamos con la mente ausente, una vuelta y otra y otra, y otra más. Mi atención deambulaba y, tras recorrer un buen trecho, se centró en un tipo viejo y amable de pelo blanco. Cruzamos las miradas. Se le iluminó el rostro con una sonrisa no muy lejos de ser seráfica.

No hace falta mucha concentración para andar dando vueltas en círculos sin parar. Es más, de todas las figuras geométricas, el camino circular es el que permite que más pares de ojos mantengan un buen contacto ocular con más pares de ojos, con mayor facilidad y continuidad que otros.

Así, me resultó bastante sencillo vigilar de cerca al anciano durante el resto del ejercicio matutino.

El hombre no podía dejar de sonreír. Me dio en la nariz que había alguna noticia, así que me abrí camino en la fila cuando nos agrupamos para volver dentro. Aún le brillaba la cara cuando me hice un hueco tras él. No me anduve con rodeos.

—¿Sales?

—Salgo.

—¿Cuándo?

—Hoy.

—¡Me alegro!

—Gracias.

—¿Qué han dicho?

—Nada.

—¿Nada?

—Solo: culpable.

—¿Sentencia?

—La que ya he cumplido.

—¡Eso es genial!

Un madero enorme le soltó un ladrido al hombre que había detrás de mí para que cerrase el pico.

—¿A qué hora?

—Después del papeleo.

—¿Antes de comer?

—Quizá.

—¿Testigo?

—Ni rastro.

—¿Todavía?

—Dicen que ha desertado.

—¿Es verdad?

—A saber.

—¡Eh, vosotros! ¡Callad la boca! ¿Qué os creéis que es esto, un puñetero campamento de verano?

El carcelero en realidad no interrumpió nada, porque de todas maneras ya habíamos llegado al punto en el que nuestros caminos se separaban. El hombre mayor se alejó arrastrando los pies por el pasillo, hacia su celda, y yo me puse firme junto a la puerta de hierro de la mía. En cuanto se cerró de un portazo detrás de nosotros, todo el mundo se reunió en torno a mí para oír la noticia.

El hombre mayor se llamaba Mihály y lo habían acusado de robar un abrigo. Según el registro policial, el abrigo estaba valorado en sesenta forintos. En ninguna divisa sesenta forintos húngaros eran una gran cantidad, ni siquiera aplicando el tipo de cambio inflado artificialmente que entonces se había impuesto como oficial. No se sugirió en ningún momento que el abrigo perteneciese al Estado. Así pues, el supuesto delito era solo un simple robo que no implicaba ni Ingratitud Delictiva por Abusar de los Beneficios del Estado Socialista, ni tampoco la aún mayor traición de Explotación de la Propiedad del Pueblo a manos de un Enemigo de Clase para el Provecho Personal.

De haberse dado uno de esos dos casos, el asunto habría sido mucho más serio: Mihály no habría atentado contra la Propiedad Privada, sino contra el Principio Político.

Así las cosas, lo único que había sobre la mesa (daba igual cómo lo mirases) era el posible hurto de un objeto de Propiedad Privada, un concepto que no tenía mucho peso en la República Popular. El meollo del asunto, pues, era un abrigo de sesenta forintos.

Pese a las sombras draconianas (la de los Habsburgo y la soviética) que aún se cernían sobre la Ley Húngara, eso no podía merecer más de seis meses, como máximo, ni siquiera aunque Mihály hubiese sido un delincuente habitual con un pasado burgués.

Según el registro policial, aquel era su primer delito. Tenía más de setenta años. Nunca había sido nada más que un simple trabajador y ya llevaba entre rejas bastante más de un año.

Parte del problema quizá fuera que el caso no era tan simple como parecía. No había sido uno de esos casos sencillos y directos. A Mihály no lo habían pillado con las manos en la masa. En realidad, no lo habían pillado. Ninguno de esos oficiales de la Ley, siempre alerta, lo había atrapado intentando traficar, hacer un trueque, ofrecer un soborno, vender u obtener ningún tipo de beneficio personal con su supuesto delito.

Según la versión del anciano —y el testimonio registrado de varias personas que aparentemente lo conocían—, el abrigo lo había recibido como un préstamo a largo plazo, porque era un invierno muy frío y él no tenía otro. La persona que se lo había dado era un pariente lejano con quien apenas mantenía relación. Ese pariente le había dicho que podía quedarse la prenda sin problemas hasta que cambiase el tiempo o lograse conseguir algo mejor, así que le sorprendió bastante verse bajo arresto, decía Mihály.

En la comisaría, se reveló que alguien le había puesto una denuncia en la que se alegaba que había robado el abrigo. Mihály aseguraba que había intentado explicar las cosas, pero no había llegado más allá de decir que la prenda estaba en su habitación antes de que la policía saliera pitando a cumplir con su deber. Entretanto, al hombre lo habían puesto entre rejas, supuestamente para su custodia segura.

Dado que aquel día las temperaturas habían sido excepcionalmente suaves, Mihály no llevaba puesto el objeto del delito en el momento del arresto. Cuando la policía regresó con la prueba bajo custodia, Mihály identificó el abrigo e intentó de nuevo ofrecer una explicación. No obstante, entonces se decidió, claro, que cualquier explicación debía ser de naturaleza oficial y, por tanto, esperar a una Vista Oficial. Hasta entonces, a Mihály lo devolvieron a su celda, supuestamente para que siguiera bajo custodia segura.

A partir de ahí, ese robo en apariencia sencillo procedió a sufrir diversas complicaciones.

El querellante, demandante o quien fuera que estuviese cumpliendo su deber patriótico para con la Sociedad Socialista al informar sobre Mihály (es decir, el único testigo de la Acusación) desapareció y la policía demostró ser incapaz de extraer la más mínima pista sobre el paradero de ese personaje, sin el que, comprensiblemente, sería muy complicado ir a juicio.

Por otro lado, cualquier testimonio que pudiera haber ofrecido el propietario del artículo robado (el pariente que en realidad había prestado el abrigo) desde luego era inadmisible, dado que, bajo la Ley Socialista, aunque el objeto del delito fuese propiedad de una persona y no del Pueblo, la Acusación la llevaba el Estado, no un individuo. Por tanto, se deducía que, dado que la Acusación y el Partido ostentaban el derecho a dar su opinión, las aportaciones de personas a título individual quedaban excluidas, a no ser que la propia Acusación o el Partido las invitasen a hacerlo. Sobra decir que esas invitaciones eran tan poco frecuentes que nunca se había oído hablar de su uso en un caso.

Así, los días pasaron y se hicieron semanas, y las semanas, meses, y la policía parecía seguir sin estar más cerca de encontrar el eslabón perdido. Al mismo tiempo, y del mismo modo, Mihály siguió sin estar más cerca de encontrar su salida de prisión.

En paralelo, y por casualidad, ninguna de esas cuestiones guardaba relación alguna con el hecho de que, si había un hombre que por naturaleza pudiera ser de verdad inocente, ese hombre era Mihály. De hecho, incluso los más culpables de entre nosotros nos dimos cuenta, pasado un tiempo, de que el hecho de si había robado o no el abrigo no era relevante para su inocencia. A fin de cuentas, Mihály quizá fuese la persona más inofensiva, agradable y desinteresada que hubiésemos conocido.

Era alto, un poco más de la media, delgado, sumamente bien proporcionado y estaba hecho un pimpollo. Tenía una tez clara e impecable, con ese tono cálido del albaricoque que suele ser resultado de una vida entera pasada al aire libre. Lucía unos ojos azules danzantes y una mata espléndida de pelo blanco que encajaba tan bien en la bonita forma de su cabeza que siempre le resultaba favorecedora, daba igual lo sucia, despeinada o mal cortada que estuviese. Fuera, eso debía representar un auténtico golpe bajo para más de un joven varón que quisiera impresionar a un posible ligue con sus bucles modernos. Allí dentro, a todos nos flipaba ver cómo la melena natural de Mihály superaba la astucia incluso del más diabólico de los barberos de la cárcel.