4,99 €

Mehr erfahren.

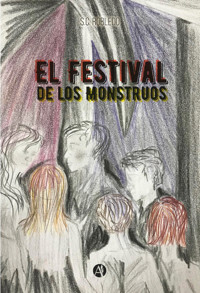

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

La nube de humo los reúne, Las habilidades responden al llamado. Los Seis Demonios, listos para cumplir su cometido. Cuando la guerra se desate, no habrá mundo que sobreviva. Hace mil años, prometieron regresar. El momento se acerca, y cuando consigan las piezas que les faltan, arrasarán todo lo que queda. Quienes significan la clave para la completa destrucción son, también, los únicos que pueden detenerlos. Acusados de una masacre, los hijos de los Reyes y un irregular equipo de jóvenes inadaptados se embarca en una misión de rescate que les permitirá demostrar su inocencia. Sin embargo, sus enemigos son muchos más de lo que imaginaban; su pasado es mucho más oscuro y tormentoso; su poder les adjudica una larga trayectoria de sangre y caos. Una travesía de terribles descubrimientos y grandiosos secretos revelados solo alcanza para rasguñar la superficie de las conspiraciones que los envuelven. Bajo el nombre de los Seis Demonios, ya no pueden decir que sean tan inocentes como pensaban.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1144

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Robledo, S.C

El festival de los monstruos / S.C Robledo. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2019.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: online

ISBN 978-987-761-735-1

1. Novela. I. Título.

CDD A863

Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

I

Lisa y fría porcelana blanca, delicadamente decorada con diminutos arabescos verdes, resbaló por sus dedos inmóviles. El antiguo jarrón se estrelló contra el suelo: no lo vio, pero escuchó el ruido. Un sonido apenas lo suficientemente cercano para hacerse oír por encima de la sucesión de notas que perforaba el aire.

La melodía provenía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo; se hundía en su carne, traspasando su piel morena, para vibrar en sus huesos. Pronunciaba un nombre, fuerte y claro, aun sin palabras. Extrañamente alegre para lo que significaba, se extendía imparablemente, el silbido de unos pájaros que nadie podía ver, pero que todo el mundo escuchaba con absoluta claridad.

Sus rodillas se doblaron sutilmente bajo el peso de una sentencia que ni siquiera había terminado de entender cuando el canto, solemne y sereno, llegó a su fin con una alargada nota aguda que producía escalofríos.

Los bordes de los objetos que la rodeaban se distorsionaron hasta que no fue capaz de distinguir lo que veía. La comprensión comenzó a caer de a gotas, cada una de ellas a punto de rebalsar el vaso de su compostura. Un dolor sordo se instaló en su pecho, una incertidumbre desalentadora nubló sus pensamientos.

Su madre tardó varios minutos en encontrarla.

Los ojos oscuros de la esbelta mujer hablaban de condena.

El negro era un buen color para las familias que se habían reunido. Alguien había dicho una vez que representaba todo lo que había en su interior.

Absolutamente nada.

Solía creerlo. No era algo que subiera sus ánimos… pero parecía cierto, mucho más de lo que querría admitir. Eso pensaba al mirarlos moverse de un lado a otro como fantasmas, deslizándose grácilmente entre las demás personas vestidas de oscuridad, pronunciando con suaves y controlados susurros las palabras que les habían enseñado para situaciones como esa.

Las familias de la nobleza eran hermosas. Incluso con sus ropas negras, ni de cerca tan exóticas u ornamentadas como de costumbre, las personas mantenían la altivez de sus mandíbulas y la energía de sus ojos (ojos tristes, opacos, o dulces, pero siempre poderosos), la elegancia de sus movimientos, y la certeza –aterradora y orgullosa– de que el mundo les pertenecía.

Como de costumbre, había unos cuantos grupos que llamaban la atención más que otros. Su propia familia era un ejemplo. Y, por supuesto, los Avalord. “Qué curioso. La familia solo se reúne para ocasiones como esta”, había escuchado decir al hijo mayor de la rama principal. “Supongo que dice mucho de nosotros”, había sido la respuesta de su hermana.

Le sorprendió saber a qué se referían; antes de que pudiera escuchar el resto de la conversación, los Avalord ya se habían alejado, cuidando sus propios asuntos.

Durante la prolongada ceremonia a la que asistían, sus ojos se desplazaron por cada uno de los presentes. Había niños pequeños que sabían disimular el aburrimiento detrás de expresiones neutrales; había adultos con actitudes solemnes y vestimentas costosas, auras de un peligro oculto bajo una capa de elegante serenidad. La gente solía temerles, admirarlos como los dioses de los que hablaban las antiquísimas leyendas que ya nadie recordaba. Los ciudadanos los veían pasar boquiabiertos, se inclinaban casi instintivamente ante las figuras de incontenible poder, susurraban a su paso exclamaciones de sorpresa, y compartían luego los mismos rumores de siempre, que todos conocían. Rumores acerca de hazañas increíbles, aventuras épicas, historias inolvidables.

Había una sola familia de la que no hablaban como de las demás: para hablar de los Avalord, la gente bajaba la voz y miraba varias veces por sobre el hombro, y cuchicheaba apresuradamente lo que sabían, lo que especulaban. Ni siquiera los más polémicos medios de comunicación se atrevían a hacer públicas sus suposiciones, o a develar los misterios que envolvían a esa familia.

Y allí estaba Mirabelle, sentada frente a los Reyes y sus hijos, y ni siquiera lograba sentirse intimidada. Tal vez era porque los conocía desde que tenía memoria (los niños Avalord eran mucho menores que ella). Pero lo más probable era que el terror que sentía con respecto a otras circunstancias estuviera opacando el sentimiento de asombro que siempre despertaban los nobles.

El funeral había sido un gran acontecimiento. Todos los habitantes de Infinia se habían reunido en las calles para presentarle sus respetos al ataúd blanco en el que transportaban el cuerpo del difunto Rey. Era una imagen conmovedora, y terrible. Cada paso que daba llevaba a Mirabelle más cerca del final de su vida como la conocía. Y no podía detenerse.

Muchos habían tratado de consolarla, otros le habían dado una mezcla de condolencias y felicitaciones. Abundaban las frases de ánimo, recordándole que podía hacerlo, que para esto había sido educada su vida entera, pero nadie decía las palabras adecuadas. Nunca era suficiente con ninguno de sus discursos.

Mirabelle no recordaba haber escapado. Últimamente, le costaba recordar muchas cosas. Ya habían pasado dos semanas desde el funeral que había marcado su condena, y apenas era capaz de traer a su memoria los sucesos de cada día. Era así como apenas se dio cuenta de los pasillos que recorría, y se sorprendió a sí misma al detenerse a unos metros de una silueta recortada contra la luz que entraba por una gran ventana.

Reconoció de inmediato la espalda erguida, el cabello suelto y el azul de su ropa. Se preguntó si había estado buscándola, si era esa la razón por la que había ido a parar allí de entre todos los posibles lugares.

Portando un libro entre sus manos, se acercó sigilosamente hacia la muchacha que le daba la espalda, sintiendo que a cada paso sus pies se volvían más pesados. No había terminado de posarse junto a ella cuando oyó la suave voz de la princesa del Norte.

—Aquí solo vienen los que huyen de algo–comentó sin mirarla.

Mirabelle recordó que habría sido imposible tomar a la princesa por sorpresa, no debía pasar por alto sus instintos de Cazadora. La insignia que la identificaba como tal resplandecía en el pecho de su vestido.

—¿Tienes algo de lo que huir? –preguntó ella a su vez, desviando la vista hacia el jardín que se extendía por debajo de la ventana.

La princesa no respondió, pero Mirabelle comprendió en su silencio todo lo que necesitaba. Titubeó por unos segundos, respirando hondamente, antes de decidirse a continuar.

—Una corona es todo lo necesario para derrumbar vidas enteras–susurró, aunque sabía que no debería. Le habían enseñado, antes que cualquier otra cosa, a guardarse las confesiones como esa. A pretender que no tenía miedo y que tener el poder del mundo en sus manos le parecía algo bueno.

—Lo sé–asintió la muchacha con calma–. He visto lo que les hace a mis padres. Y ellos ni siquiera usan coronas.

Permanecieron en silencio. Mirabelle no comprendía por qué se había metido en esa situación, y cómo lograba sentirse tan cómoda. Estaba hablando con la menor de los Avalord. Como mínimo, debería tener los pelos de punta. Sin embargo, la muchacha, que podría ser unos quince años menor que ella, transmitía una sensación extraña y cálida. Solía darse cuenta cuando la miraba a los ojos: los de ella no eran como el resto de los nobles. Su madre y su hermano mayor tenían esos ojos azules que auguraban desastres peores que los más grandes maremotos, los de su padre evocaban una tormenta. Eran los ojos de los nobles más poderosos: los que carecían de humanidad.

Pero Rosalie Avalord no se veía como ellos. Sus orbes celestes eran tranquilos y amables, dulces como la mirada de una muchacha que no encajaba en un lugar como este. Era una mirada humana. Aunque Mirabelle sabía desde lo más profundo de su ser que ella tenía tanta humanidad como sus familiares; e incluso más poder que ellos. No conocía los detalles exactos (la alianza entre el Reino de Mirabelle y el de la princesa más joven se reservaba el derecho a los secretos), pero era obvio para cualquiera que, para sobrevivir a las cosas que la menor de los Avalord había enfrentado, se necesitaba mucho más poder del que ningún noble tenía.

—Es romántico, ¿no? Que el Rey no volviera a casarse luego de la muerte de su esposa–cambió de tema Rosalie con tono vacilante, como si no supiera hacia dónde llevar la conversación.

—Si hubiera vuelto a casarse, podría haber tenido un hijo–fue la respuesta inmediata, y descuidada de Mirabelle. Tuvo que contener el impulso de llevarse las manos a la boca, sorprendida por el tono amargo de su voz–. Quiero decir…

La princesa sonreía, aunque seguía sin mirarla.

—No seas egoísta. La obligación de casarse en la nobleza es historia antigua–le recordó con serenidad, haciendo que Mirabelle se sintiera avergonzada. ¿Cómo podía una niña tantos años más joven que ella, mostrarse tan sensata?

A pesar de que estaba de acuerdo con lo que la princesa decía, el punto de vista de la mayor no cambiaba del todo.

—No es romántico condenarse a tantos años de soledad por lealtad a alguien que está muerto–expuso con toda la suavidad de la que fue capaz.

La palabra “soledad” hizo que los ojos de Rosalie Avalord se iluminaran de una forma incomprensible cuando ladeó la cabeza para mirarla con una intensidad inusual. Sus manos se cerraron momentáneamente, como si no hubiera podido evitar una reacción guiada por sus sentimientos.

—Aidan MacIntosh nunca estuvo solo–sentenció la princesa con más firmeza de la que Mirabelle habría esperado de alguien como ella. Sintió el impulso de retroceder; la energía que emanaba de toda la figura de la joven era inexplicable cuando siguió hablando–. ¿Eso es a lo que le temes?

Mirabelle no había visto venir esa pregunta. Frunció el ceño y desvió la vista, tomada por sorpresa. La joven Avalord iba en contra de todo lo que le enseñaban a cualquier noble al hacer una interrogación como esa. Nosotros no le tememos a la soledad, quería decirle la mayor, estamos acostumbrados a ella. La forma en que los puños de la muchacha seguían apretados le decía que no era esa la respuesta que quería escuchar.

—No puedo hacer esto sola–las palabras (que, contrariamente a lo que deberían, portaban la verdad) fueron arrancadas de los labios de Mirabelle antes de que pudiera impedirlo. Decir eso estaba terriblemente mal; ser una adulta confesándole esas cosas a una niña debería avergonzarla.

Pero sus manos temblaban, y sus pensamientos se habían dejado invadir por el terror que venía acechándola hacía varios días. Sintió que la temperatura descendía, y la piel de sus brazos se puso de gallina. Solo ahora admitía para sí misma la razón por la que había huido: allá afuera había un gran grupo de nobles y ciudadanos normales esperando por ella. Esperando que ella abandonara su vida para servirles.

La gélida sensación que la había envuelto solo duró unos segundos. Cuando la voz de la princesa llegó a sus oídos, una extraña calidez comenzó a rodearla.

—No lo estás–fue la simple promesa con la que empezó–. Todos saben que un país no puede ser gobernado por una sola persona; es por eso que tienes a mucha gente ayudándote. Esos nobles a los que ves como criaturas desalmadas, y esos ciudadanos que te miran como un dios, no van a dejarte sola–hizo una pausa, tomando aire, y Mirabelle tuvo la ilógica idea de que el calor que había inundado la atmósfera provenía de la joven Avalord, aunque lo descartó de inmediato–. Mi familia tampoco lo hará. Tienes el apoyo de tu Reino, princesa Mirabelle, de la misma forma en que te apoya el mío.

Cuando Rosalie Avalord terminó de pronunciar su discurso, la mayor se descubrió a sí misma sin palabras. Tantos días escuchando los intentos de aliento de los demás nobles, y bastaban las palabras de una niña para que, por una vez, todo el miedo se disipara. Sin saber cómo reaccionar, miró por la ventana, en dirección a los amplios y hermosos jardines que serían suyos, los jardines en los que habrían de jugar sus hijos, y sintió que una corriente eléctrica recorría su columna vertebral. Todavía se resistía a aceptar su destino, segura de que le traería interminables problemas, pero algo había cambiado en su interior de una forma inexplicable.

Era parte de la nobleza, después de todo: el poder la seducía, por muy terrorífico que pudiera ser. Sin importar las inseguridades y dudas que todavía albergara, había sido criada para este momento.

Sus manos se cerraron con más fuerza en torno al delicado libro; recordó cuáles habían sido sus intenciones con el mismo, y giró su cuerpo para estar de frente a la princesa, que imitó su gesto con curiosidad. Se percató de que la muchacha portaba elegantemente un colgante de plata con pequeños brillantes incrustados que, según Mirabelle recordaba, había sido un regalo del difunto Rey del Sur. Una princesa sentimental, eso era nuevo.

—Conoces la tradición de los regalos–comenzó la heredera al trono, y le mostró a Rosalie Avalord la tapa del libro, de color crema y con letras negras–. Esta es una transcripción del diario de Daienae Súlic, hecha hace trescientos años, antes de que el original se destruyera–explicó con solemnidad, sintiendo una cierta satisfacción al ver que los ojos de Rosalie se iluminaban–. Es la única copia que hay en el mundo entero.

Mirabelle acercó el libro a la princesa, y los alargados dedos de la joven no tardaron en rozar, con asombro e involuntariamente, las prolijas letras en la tapa. Sin embargo, la menor de los Avalord no se atrevió a tomarlo, así que la mujer tuvo que continuar.

—Quiero que lo tengas–anunció con una mezcla de firmeza y suavidad que le resultaba desconocida–. Más tarde recibirás de mi parte algo brillante y costoso, eso es obvio. Pero creo que un libro vale más que un diamante.

La expresión de la princesa era indescriptible. Cualquier otro noble, entrenado en el arte de mantener su fachada perfecta, apenas habría reaccionado ante el regalo. Por el contrario, una gran sonrisa se había dibujado en los labios de Rosalie Avalord, y sus ojos no tenían problemas para demostrar su emoción. Sus manos por fin aceptaron, con mucho cuidado, la copia del antiquísimo diario, y por varios segundos todo lo que pudo hacer fue observarlo maravillada. Mirabelle fue contagiada por el entusiasmo de la muchacha, y se permitió esbozar una sonrisa.

Pasaron varios segundos antes de que la hija de los Reyes del Norte encontrara su voz.

—En efecto, los libros valen más que las joyas, pero esto… no tengo palabras. Te lo agradezco verdaderamente, Mirabelle MacIntosh–dijo Rosalie con la vista fija en los ojos de la heredera al trono del Sur. La aludida notó que hablaba con más sinceridad de la que había percibido jamás en cualquier otra persona. Antes de que pudiera contestar, la princesa procedió a desprender con una mano el adorno que brillaba en la cintura de su vestido; dio un paso hacia adelante y lo depositó en la mano de Mirabelle–. Mi familia también te regalará algo lujoso e inútil. A mí me gustaría que tuvieras esto, ¿está bien? –mientras lo decía, la joven esbozó una nueva sonrisa, más alegre que las anteriores.

La heredera al trono asintió con la cabeza. Comprendía el significado del gesto de la menor, y la sobrecogía la importancia del mismo. Mirabelle le había obsequiado un libro único, pero Rosalie le había dado a cambio una promesa que acallaba todos sus miedos. Observó la ovalada piedra azul enmarcada por un hilo plateado; los presentes de ese tipo solo significaban una cosa.

—Mi Reino siempre estará contigo, Mirabelle. No lo olvides.

En definitiva, no iba a hacerlo.

Cientos de ojos se ataban a cada uno de sus movimientos durante la gran ceremonia de la coronación. Había silencios respetuosos, discursos alentadores, aplausos ensordecedores. En rasgos generales, todo iba bien. Mirabelle MacIntosh no estaba lista para lo que venía, pero podía aceptarlo. El Reino del Sur podía ser difícil de gobernar, pero era un lugar por el que valía la pena esforzarse.

Hasta que se fijó en la amenazante corona dorada de afiladas puntas capaces de apuñalar a alguien e imponentes piedras preciosas que cambiaban de color con la luz; entonces se le escapó todo el aire de los pulmones, porque se dio cuenta de que esto realmente estaba pasando. La corona (que era llevada por alguien a quien no distinguía) había ido pasando a un monarca a otro durante mil años, y ahora le tocaba a ella. Trató de recordar, mareada como estaba, qué había sido de todos ellos, y solo le pareció encontrar ejecuciones sangrientas, violentos golpes de estado, crisis desastrosas y guerras interminables. Uno de los primeros Reyes había sido asesinado por su hijo; el otro había asfixiado a su esposa; una Reina había sido quemada en la hoguera por campesinos enfadados; en otra ocasión, toda la familia real había sucumbido, uno tras otro, en combate; alguno había enloquecido; otro había traído la ruina y era recordado con rencor; una heredera se había suicidado; un príncipe había asumido el trono luego de que masacraran a su familia…

Y todo porque portaban esa misma corona.

Las palmas de Mirabelle sudaban y el mundo a su alrededor parecía a punto de desmoronarse. Un persistente zumbido perforaba sus oídos, y la corona no hacía más que acercarse, como si flotara en el aire por voluntad propia. Tal vez fuera porque estaba aterrada, pero tenía la sensación de que había algo maligno rodeando la joya de la realeza. No, no la rodeaba: provenía desde el interior de la misma.

La corona se detuvo, demasiado cerca de la mujer que se convertiría en Reina, y emitió un resplandor frío y peligroso. Los bordes del mundo comenzaban a oscurecerse para Mirabelle. Unas manos invisibles (para ella, al menos) levantaron la joya con solemnidad, y el tiempo se detuvo cuando esta se halló a la altura de los ojos de la heredera.

“Bienvenida al final de tu vida, princesa”, susurró.

Filldares

Abrió los ojos. La mirada penetrante de la persona que se hallaba frente a ella fue lo primero que vio al recuperar la conciencia.

—¿Y bien? –y su voz impaciente, lo primero que oyó.

Contuvo un quejido y se puso de pie antes de responder.

—Lo rastreé. No está muy lejos, unos ciento cincuenta metros, creo–informó apoyando el dedo índice en un punto del mapa que había en la mesa de cristal alrededor de la que estaban reunidos.

—O lo estaba–intervino Max, su hermano, frunciendo levemente el ceño–. Ya sabes, es de los rápidos. Nos lleva unos dos minutos de ventaja, podría hallarse a un kilómetro, hablo en serio.

Apretando los labios, la muchacha sacudió la cabeza.

—Ese no es el problema–negó, acercándose a la ventana–. Miren.

Ambos obedecieron y observaron el paisaje que se extendía debajo de la amplia ventana. Se hallaban en el cuarto piso del edificio, en el ala este de la biblioteca. Desde allí se podía ver el amplio prado verde que, a unos doscientos metros, limitaba con un espeso muro de árboles imponentes: el Bosque Boreal. Se encontraban en la corta época del año en que la nieve no lo cubría todo.

Lo que llamó de inmediato la atención de los dos varones en la sala era una silueta oscura y alta, apenas visible a la distancia, que se movía de un lado a otro, pero no se alejaba.

—No está escapando–susurró Bradley, el entrenador.

La única chica presente volvió a mover la cabeza de un lado a otro. Ese tampoco era el problema.

—Nos está esperando–lo corrigió con seguridad. Max desvió la vista de la silueta y la miró, la confusión reinante en sus facciones.

—¿Cómo lo sabes? ¿Por qué habría de esperarnos? ¿Además, específicamente a nosotros, de veras? ¿Estás segura? –pronunció todas las preguntas muy rápido, casi sin detenerse a respirar.

La aludida suspiró.

—Estoy segura. De alguna manera, sabe que lo rastreé, y también sabe que iremos tras él. Nos está esperando, lo sé–sentenció sin dejar lugar a dudas.

Bradley no parecía muy contento.

—¿Qué planean hacer? –preguntó levantando ambas cejas, al tiempo que Max se apartaba de la ventana.

El joven esbozó una sonrisa de oreja a oreja.

—Ir tras él, obviamente–fue todo lo que dijo antes de salir corriendo de la biblioteca.

La menor se despidió de su entrenador con un saludo militar, y siguió a Max. Por el rabillo del ojo, vio que Bradley meneaba la cabeza en un gesto de juguetona desaprobación. Oyó a Max soltar una carcajada mientras se deslizaba por la barandilla de las escaleras.

Max era el hermano mayor, debería ser el más maduro. Sin embargo, la madurez no iba con ellos, y tomarse el peligro en serio, mucho menos. De todos modos, sabían que así estarían bien, todos lo sabían. O, al menos, eso esperaban. Esperar era lo único que les quedaba.

“Vivimos en un mundo complicado. Vivimos en un mundo en el que decenas de personas mueren día a día luchando contra las peores pesadillas imaginables”, pensaba Rose constantemente.

Nosotros los llamamos filldares.

En el camino estuvo a punto de chocar contra una mujer de falda negra y camisa blanca.

—¡Cuidado! Oh, Rose, disculpa. ¡Suerte en su misión! –gritó Elisa, despidiéndolos con la mano.

Ya en la planta baja, se cruzaron con un soñoliento niño bajito que se hizo a un lado para evitar que Max se lo llevara por delante. Los tres intercambiaron sonrisas, sin decir nada.

Al llegar al prado que los separaba del filldare, se detuvieron. Recorrer esos doscientos metros les llevaría pocos minutos, pero debían tomarse las cosas con calma.

—Es una lástima que Bradley no pueda vernos en acción, ¿no crees? –comentó Max entrecerrando los ojos para observar la silueta de la criatura que los esperaba.

—Sería una lástima que Bradley nos viera en acción–replicó Rose, mirándolo de reojo, al tiempo que se ponía los mitones de cuero que dejaban al descubierto poco más de las puntas de sus dedos.

—¿En serio crees que se lo tomaría mal? Es nuestro amigo, de seguro lo entendería–dijo Max descuidadamente, desprendiendo la insignia que llevaba a la altura del pecho y guardándola en un bolsillo.

—Si ni siquiera nuestros padres lo entendieron, un amigo tampoco lo hará–la joven trató de ocultar el dejo de amargura y tal vez resentimiento de su voz, pero Max la conocía lo suficiente para notarlo sin problemas. Adoptó una expresión culpable.

—De todos modos, jamás se lo mostraremos, de veras–murmuró en un intento de enmendar su error.

—No importa, Bradley de seguro notó lo increíbles que somos–repuso Rose con un dejo de sarcasmo, como para demostrar que la situación no era tan seria como su hermano la hacía parecer.

Max sonrió. Su expresión podía cambiar drásticamente en segundos, algo a lo que después de años con él, nadie se acostumbraba.

—Tienes razón, de veras. Nuestra “incredibilidad” se nota a kilómetros de distancia–afirmó con fingida altanería. Rose, por su parte, no estaba segura de que esa palabra existiera.

—Dejemos nuestra incredibilidad de lado y vamos, niño delfín–. Sacudió su cabello castaño antes de echar a correr, con su hermano pisándole los talones.

—Sabes, se supone que los delfines son bastante inteligentes–comentó una vez que se puso al lado de su compañera.

—¿Prefieres ser el niño foca? –preguntó la menor, con una sonrisa ladeada.

—¿Por qué tienes que compararme con algún animal acuático?

La joven soltó una breve carcajada.

—Tú sabes por qué, hermanito.

Y vaya que lo sabía.

El cielo nocturno iba dando paso a un amanecer que pintaba las nubes con acuarelas amarillas y rosadas. En el prado que recorrían, brillaban las recientes gotas de rocío como diminutas estrellas que se encontraban en el lugar equivocado. A su espalda se alejaba su hogar, y frente a ellos se extendía el imponente Bosque Boreal, entre cuyos árboles los rayos de sol todavía no llegaban a iluminar.

Siguieron corriendo en silencio hasta detenerse detrás de una roca de gran tamaño que llevaba siglos allí, a unos metros de la criatura.

No le pareció que perderlo de vista fuera un problema.

—Ya sabes, lo de siempre. No seas imprudente. No tiene velocidad de nivel A por nada–advirtió Rose apoyando la espalda en la fría roca y mirando a los ojos a su hermano. Este asintió con la cabeza.

—Puedes confiar en mí, hermanita–aseguró con una media sonrisa. La muchacha se incorporó y volteó.

No le pareció que perderlo de vista fuera un problema. Evidentemente, se equivocó.

—Se fue.

Sin darle la oportunidad de detenerlo, Max rodeó la inmensa roca y echó a correr en la dirección que debía de haber tomado el filldare. Por la ausencia de ramitas quebradas y arbustos aplastados, era difícil saber. Sin embargo, siguió a su hermano sin detenerse a pensarlo dos veces.

Pasados unos minutos, lo alcanzó y lo obligó a detenerse detrás de un pino cuyo tronco apenas lograba ocultar a una persona. Empujándolo de espaldas contra el árbol, se contuvo de fulminarlo con la mirada e inclinó su cuerpo hacia un lado para espiar. Presintiendo que su hermano estaba a punto de protestar, le tapó la boca con la mano libre.

Los ojos celestes de Rose se detuvieron en una silueta que se hallaba a solo diez metros, en el borde de lo que parecía un claro. De nuevo, no se alejaba, sólo deambulaba de un lado a otro. Se enderezó para mirar a Max.

—Está allá, a unos diez metros. En serio, Max, ¿qué parte de “no seas imprudente” te niegas a entender? –le reprochó en voz muy baja, sin apartar la mano de su boca–. No respondas. Y quédate quieto, ¿quieres? Vamos a acercarnos lentamente y en silencio.

Cuando lo soltó, supo que ni siquiera se había molestado en escucharla. Antes de que pudiera reaccionar, Max salió como una bala en dirección al filldare. Soltando una maldición entre dientes, Rose fue tras él.

Sin que llegara a poner un pie dentro del claro, algo se cerró alrededor de su torso y parte de sus piernas, levantándola por los aires. Lo mismo sucedió con su hermano.

Sí.

Los estaba esperando.

Reyes del Norte

La imponente mujer de cabello largo y ojos firmes descendió con elegancia por las amplias escaleras que la llevarían hacia la planta baja de su Mansión. Detrás de ella venía el Secretario de Gobierno con una libreta y tres libros en los brazos, los lentes torcidos sobre la nariz y el cabello no tan ordenado como le habría gustado.

—¿Cómo va el proyecto? ¿Están bien vigiladas las fronteras? ¿Tenemos alguna novedad importante? –preguntó la mujer de forma impasible y serena.

David, el Secretario, echó un rápido vistazo a su desordenada libreta, cubierta de garabatos que para cualquier otra persona no habrían tenido sentido alguno.

—Los sensores están funcionando perfectamente, señora–respondió con seriedad–. Detectamos nuevos desplazamientos, correspondientes a actividades habituales. Los encargados consideran que no sucederá nada fuera de lo común durante la siguiente semana. Luego veremos. Tenemos los dispositivos listos para la vigilancia de las fronteras, a partir de mañana podremos implementar las nuevas medidas–el hombre hizo una pausa para respirar–. No hemos recibido noticias de movimientos inusuales, excepto por una intrusión de la que ya se está haciendo cargo un equipo de Rango A.

Mientras el Secretario hablaba, llegaron a una de las puertas laterales del Salón del Pacífico, el salón principal de la mansión. Se trataba de una estancia espaciosa y muy iluminada, de cuatro pisos de altura y con una amplia franja de cristal a lo largo del techo, que dejaba pasar los rayos del sol que recién comenzaba a levantarse por el este. Era donde se festejaban los eventos importantes, banquetes y fiestas correspondientes a fechas en las que no podía faltar una lujosa celebración. Sin embargo, el resto del tiempo funcionaba como un simple lugar de paso y para reuniones informales.

En ese preciso momento, Eigil Swenhaugen platicaba con una mujer de cabello entrecano bien peinado en un rodete, y una postura demasiado rígida para ser natural. El señor Swenhaugen tenía un panecillo de arándanos en una mano y una humeante taza de café en la otra, y escuchaba a medias lo que la mujer le explicaba. Su actitud despreocupada y aburrida cambió por completo cuando vio a su esposa acercándose rápida y grácilmente hacia él.

A su paso, todas las personas que se hallaban trabajando en torno a las mesas redondas de madera, se ponían de pie y realizaban una leve inclinación de la cabeza para saludarla. Ella se limitaba a responder con un ligero asentimiento, mientras el Secretario se mantenía con la vista fija en sus desastradas notas, esquivando como podía las sillas que se encontraba en el camino. También se cuidaba de mantenerse lo suficientemente alejado para no pisar la ondeante tela de la túnica azul que vestía su jefa, que se deslizaba por el suelo de baldosas color miel casi sin hacer ruido.

—Buenos días, cariño.

—Ya hemos hablado sobre esto, Eigil–fue la respuesta de Brynhild, haciendo un gesto en dirección a la taza de café que sostenía su esposo.

—Descafeinado–sonrió el aludido–. Sé atenerme a las reglas familiares.

Todos los que estaban escuchando la conversación lo dudaban seriamente, pero nadie se tomó el trabajo de decirlo en voz alta, tal vez porque era algo obvio. Brynhild Avalord se contuvo de rodar los ojos, prefería abstenerse de exasperarse tan temprano por la mañana.

—Buenos días, Melissa–saludó, en cambio, a la mujer que hablaba con su esposo. Se trataba de la Jefa de Seguridad del Reino del Norte, quien –como todos debían admitir–realizaba su trabajo de manera remarcable.

—Buen día, señora. Muy buen día, o eso espero–contestó Melissa con una respetuosa inclinación de la cabeza.

Luego de intercambiar alguna que otra palabra con su esposo, la señora Avalord se alejó en dirección de una mesa libre para discutir seriamente con el Secretario los temas que atañían al corriente día. Últimamente, debido a los tiempos que se acercaban, cada semana comenzaba con conversaciones importantes y extensas de las que nadie (excepto el Secretario y Brynhild) quería participar.

David iba pasándole a su jefa toda la información que esta requería, desde las cifras y los gráficos proporcionados por los encargados de los distintos sensores y radares, hasta informes, noticias y comunicados de varias ciudades. Una mujer de camisa blanca y falda negra se les acercó con dos vasos de jugo de naranja, seguida instantes más tarde por un hombre con una bandeja de sándwiches de verdura.

Minutos después, mientras el Secretario estaba terminando de resumir en voz alta un informe acerca de las renovaciones que se estaban llevando a cabo en una de las ciudades del extremo oeste del reino, Eigil Swenhaugen se aproximó a ellos a paso tranquilo. Era un hombre alto, de cabello rizado y castaño, con algunas canas asomando de vez en cuando; de complexión atlética y musculosa, mandíbula cuadrada y nariz recta. En sus ojos azules brillaba una pizca de diversión ante todo lo que veía, como si el mundo ante él fuera un parque de diversiones. Considerando la posición en la que se hallaba, seguramente no lo era.

A diferencia del estilo elegante y formal de su esposa, el señor Swenhaugen vestía –de forma algo desaliñada–el uniforme de su trabajo: resistentes pantalones negros, camisa celeste doblada hasta los codos y con los dos primeros botones desprendidos, chaleco negro con el cierre abierto, y un cinto para armas –vacío por el momento–cruzando desde su hombro derecho hasta el lado contrario de su cadera.

—Muy bien. Quiero que hables con el Departamento de Comunicaciones. Como siempre, irán preparando los afiches publicitarios del evento del próximo año; se difundirán una semana antes, de forma masiva. No habrá una persona en el reino que no haya visto como mínimo tres afiches distintos con los puntos principales–indicó la señora Avalord, pausando de vez en cuando para que el Secretario lograra anotarlo todo.

—Entendido. Departamento de Comunicaciones, de Inteligencia, de Tecnología, de Seguridad, estarán todos trabajando cuanto antes–asintió el Secretario.

El señor Swenhaugen sonrió; no dudaba de la eficiencia del joven funcionario, que tan bien servía en el gobierno del gran reino, teniendo solo 28 años. Los ojos color avellana de David se deslizaron por sus notas y los libros que cargaba, para asegurarse de que no había pasado nada por alto. El sol le desprendió un destello al anillo de compromiso que rodeaba su dedo anular.

—Por cierto, David, ¿estamos invitados a la boda? –preguntó Eigil, por fin involucrándose en la conversación.

La sombra de una sonrisa bailó sobre los labios del Secretario, momentáneamente distraído de sus apuntes.

—Su familia es la primera en la lista, señor–respondió de inmediato. Algo en su tono de voz indicaba que lo decía bastante en serio. Eigil y Brynhild intercambiaron miradas, las facciones de la segunda perdiendo un poco su habitual seriedad.

—Esperaremos con ansias el día. La tuya será probablemente la única boda de alguien cercano a la que asistiremos–comentó la señora Avalord.

Su esposo soltó una exclamación sorprendida.

—¿Qué insinúas? Mi hermana y mis hijos van a casarse en algún momento, ¿no es así? Vamos a asistir a la boda de nuestros familiares, aunque tengamos que levantarnos de la tumba y cargar nuestros ataúdes–sentenció Eigil con seriedad.

Brynhild no quiso decirle que ni su hermana ni sus hijos eran la clase de personas que considerarían la idea de casarse (o encontrarían a alguien con quien hacerlo). Se limitó a asentir con la cabeza, desviando la vista hacia los papeles que había sobre la mesa.

—En fin, David, necesitarás una licencia para organizar todo–continuó Eigil–. Cuando necesites tiempo, avísanos. Se nos complicará el trabajo sin ti alrededor, pero nos las arreglaremos.

—Oh, no se preocupe, señor. Organizar cosas sin tiempo es lo mío–el Secretario se rascó la nuca–. Y tengo la ayuda de mi familia. Además, no puedo tomarme licencias en una época como esta.

El señor Swenhaugen asintió lentamente, apoyando una mano sobre el hombro de su esposa. David les dirigió a ambos una cortés despedida antes de retirarse a cumplir las órdenes que había administrado su jefa.

—Haces un buen trabajo con tus subordinados–admitió Eigil con una nota de orgullo en su voz.

—Me imagino que usted hace otro tanto, señor–repuso su esposa, levantando una ceja.

—Me temo, su Majestad, que le mentiría si dijera que sí. Considerando que nuestros hijos son parte de “mis subordinados”, estoy en una situación complicada–sonrió el señor Swenhaugen, pasándose una mano por el cabello.

Casi imperceptiblemente, la expresión de la Reina del Norte se endureció, sus ojos adquiriendo un tono ligeramente más frío.

—Ojalá pudieran ser como los hijos de mi hermana–susurró Brynhild, sin darse cuenta de que lo estaba diciendo en voz alta.

—¿Qué es lo que te espanta tanto de que los niños sigan nuestros pasos? –Preguntó el Rey, rodeando los hombros de su esposa con un brazo–. Pueden llevarse el mundo por delante, si los dejas.

Brynhild Avalord lo miró a los ojos, tan profundamente que parecía estar tratando de decirle algo sin mover los labios.

—¿Y dónde irán a parar después de eso?

Hubo unos segundos de silencio entre ambos, antes de que la puerta lateral del Salón del Pacífico volviera a abrirse. Eigil se volteó para ver a Melissa caminando por delante de un muchacho de piel tostada con una cicatriz que recorría el lado izquierdo de su rostro, desde lo alto del pómulo hasta la comisura de sus labios. Ambos vestían un uniforme similar al del señor Swenhaugen.

—Señor. Tengo los reportes de las misiones actuales.

—Y también una mala noticia–adivinó la señora Avalord, bastándole como pista el tono de voz de Melissa y la expresión un tanto nerviosa de Bradley.

—Estoy escuchando–indicó Eigil.

—Esta mañana hubo una sola intrusión en los límites de la ciudad; indiqué que se ocupara un equipo de Rango A–explicó Melissa. Brynhild recordó que David había mencionado lo mismo–. Bradley.

El aludido asintió.

—Ofrecí a mi equipo para rastrear al intruso y definir de qué clase de filldare se trataba–informó–. Lo determinamos como un monstruo de humo.

Los dedos de la Reina dieron golpecitos rítmicos sobre la mesa. Bradley era el entrenador del equipo de sus hijos; detestaba recibir malas noticias de su parte.

—¿Dónde están? –preguntó Eigil, sin necesidad de explicar a quiénes se refería.

—Fueron tras él, señor–hizo una pausa, como si no estuviera seguro de lo que estaba por añadir–. Rose dijo que los estaba esperando. No se supone que sea capaz de definir esa clase de cosas.

La mente de Brynhild, como era usual, se había lanzado a trabajar a la velocidad del rayo. Realizó un resumen instantáneo de todo lo que sabía de los monstruos de humo, y buscó cualquier cosa que se relacionara con ellos. Tuvo un nefasto, terrible presentimiento.

Cuando decidió ordenar a Bradley que fuera tras sus hijos inmediatamente, la gran puerta principal del Salón del Pacífico se abrió de par en par, junto con las puertas laterales, por las que se precipitaron a la vez varios funcionarios.

Tal vez lo anunció el Secretario del algún departamento, o tal vez fueron los pensamientos de Brynhild.

“La Mansión está siendo atacada”.

Por unos instantes, la sorpresa la paralizó. Se hallaba a cinco metros del suelo, sujeta por una mano que parecía de humo azulado, que le impedía moverse. Cuando se recobró, forcejeó durante unos momentos, tratando de librarse de aquella presión. Sin embargo, no funcionó. Decidiendo que tendría que buscar otra forma de salir de esta, volvió a quedarse quieta. Pasados unos segundos, Max la imitó.

Rose necesitó de toda su fuerza de voluntad para no dirigirle una mirada fulminante. Ignoró su sonrisa de disculpa y miró en derredor, buscando una solución.

Bien, estaban en un claro de veinte metros de diámetro, con pastos y helechos que debían de estar aprovechando los días sin nieve. A su alrededor, además de pinos y abetos, había algunas rocas de tamaños variables desperdigadas por aquí y allá. Todo parecía estar cubierto por una capa de gotitas de rocío matutino.

Miró hacia arriba. El cielo era de un color celeste claro, con algunas finas nubes sonrosadas. Había amanecido hacía no más de cuarenta minutos. No le gustaba llevar a cabo misiones tan temprano.

—¿Alguna idea? –preguntó Max rompiendo el silencio.

—No podemos movernos, así que no hay mucho que hacer. Cuando se decida a atacarnos intentaremos hacer algo–respondió Rose mordiéndose el lado interior de la mejilla. Por primera vez, se atrevió a examinar al filldare.

Era una criatura de casi diez metros de altura, de complexión robusta e imponente. Lo más extraño era, definitivamente, que se asemejaba a una nube de humo color azul oscuro que se mantenía precariamente en su lugar, como si pronto fuera a desparramarse por todo el aire y flotar hacia el cielo. Sus ojos verdes brillaban similares a contenedores de veneno, fijos en la lejanía, como si los hermanos Avalord no estuvieran allí.

La mente de la menor comenzó a maquinar distintas posibles formas de actuar en ese momento; una por una, fue descartándolas a todas por variados motivos. Sin poder moverse, sus oportunidades disminuían considerablemente. Rose se preguntó por qué le resultaba tan normal verse involucrada en situaciones de ese tipo.

¿Cuánto tiempo llevaba escapando de aquella apestosa mole de humo, y por qué era tan endemoniadamente rápida? Desconocía la respuesta, y no le importaba demasiado, a decir verdad. Solo podía ser consciente del cansancio que aquejaba a cada parte de su cuerpo, la frustración y el enfado creciendo en su interior a cada paso que daba. ¿Es que este monstruo no iba a aburrirse?

Cuando lo seguían, generalmente se aburrían luego de unas horas persiguiéndolo. Pero este filldare en particular parecía estar ensañado con él de una forma que no era normal. Como si tuviera la misión específica de atraparlo.

Sacudió ese pensamiento con un movimiento brusco que la cabeza. Nadie era consciente de su existencia, era imposible que alguien enviara a una nube de humo a perseguirlo. Probablemente se trataba de un estúpido y muy terco monstruo que tenía ganas de molestarlo, como de costumbre.

Aunque tenía experiencia en enfrentamientos contra los filldares –de hecho, mucha más experiencia de la que le habría gustado desde un principio–se hallaba en una situación ciertamente complicada. ¿Exactamente cómo podía librarse de algo a lo que no podía hacerle daño?

No se hallaba en una posición del todo justa, en su opinión.

El aire en movimiento que generaba mientras corría apartaba el cabello negro de su rostro. Sus ojos marrones se entornaban, atentos a cada detalle del camino para asegurarse de no tropezar con nada. En ese momento, un pequeño retraso podría significar su fin. Dio un salto para esquivar unos troncos caídos, y se hizo a un lado para evadir las ramas de un pino. El monstruo detrás de él parecía avanzar como si no tuviera ningún obstáculo.

No estaba muy seguro de la dirección en la que estaba yendo: el Bosque Boreal se veía igual en todas partes. Sin embargo, sentía un cosquilleo en la yema de sus dedos, y un tirón en la boca del estómago, como si algo invisible lo atrajera hacia un punto en específico. Inconscientemente, trató de acelerar, pero sus energías menguantes no se lo permitieron. El filldare le pisaba los talones, y lo sabía.

La bonita joven de cabello dorado no estaba segura de que fuera una buena idea acompañar a su primo hacia los límites del bosque. Claro, él solo quería jugar, y era demasiado pequeño para ir solo, pero seguía sin parecer una buena idea. No obstante, tampoco le atraía la posibilidad de quedarse en casa, donde a nadie le agradaba realmente su presencia. Supuso que siempre era mejor estar fuera.

El niño –que era apenas unos tres años menor que su prima–tenía una pelota azul con la que insistía en jugar. Tenía bastante práctica e, incluso, algo de talento en el juego, así que estaba bastante seguro de que Arnie no tenía oportunidad contra él. A la muchacha casi le daba pena pensar en lo mucho que se equivocaba.

Aunque no quería, decidió que iba a jugar. Decidió que iba a mostrarle al arrogante y egocéntrico hijo de sus tíos que había algo en lo que no era mejor que ella. Estaba harta, desde lo más profundo de su corazón, de que la vieran como si no sirviera para nada más que respirar.

Llevaban unos minutos jugando a mantener la pelota en el aire, dándole golpes con las manos y los pies, pero sin agarrarla. El menor comenzaba a darse cuenta de que su prima era mejor en esto que él, y no estaba agradándole, así que le faltaba poco para decidir que ya no quería seguir jugando. Distraído, golpeó la pelota con la rodilla y la hizo rebotar contra el tronco de un árbol.

Arnie se acercó trotando para atraparla antes de que tocara el suelo, pero algo la agarró antes que ella. Ante su mirada de horror, se materializó una mole de humo azul, que tenía la vista fija en ella. Su primo soltó un grito de horror al verlo, y echó a correr en la dirección contraria sin pensarlo dos veces.

La muchacha debería haber hecho lo mismo, y ella lo sabía. Sin embargo, la sorpresa y el miedo la paralizaron por un instante, el tiempo suficiente para que se hiciera demasiado tarde. Lo último que vio fue una mano azul aproximándose a su rostro a gran velocidad.

Le pareció inoportuno que el filldare apareciera mientras su amiga todavía dormía. Sin embargo, ambos estaban acostumbrados a dormir pocas horas y despertar en cualquier momento. Echando un vistazo rápido hacia el repentino visitante, determinó todas sus opciones y decenas de posibles escenarios que dependían de lo que hicieran en los siguientes diez segundos. Suspirando, decidió que oponer resistencia no iba a servirle de mucho. Además, ¿un filldare de humo? Tenía que significar algo.

Si iban a conocer a alguien nuevo, era mejor que su amiga estuviera despierta. Le bastó moverla suavemente por los hombros para que abriera sus grandes y soñolientos ojos grises. No pareció muy sorprendida de ver al monstruo azul. Ambos se pusieron de pie y el filldare los sujetó a cada uno con una mano, elevándolos en el aire con facilidad.

El pelirrojo se preguntó si deberían estar asustados. Las posibilidades de que se estuvieran dirigiendo hacia una muerte segura superaban, como siempre, el 40%. Bostezó, aburrido, y esperó que el camino no fuera demasiado largo.

Simultáneamente, Rose y su hermano levantaron la cabeza al oír el crujido de ramitas partiéndose. Como si alguien estuviera acercándose, mucho más rápido de lo que sería normal para un humano. El corazón de la muchacha se aceleró al tiempo que se debatía entre gritar para que se alejara o quedarse en silencio. No tuvo tiempo de decidir, porque de improviso, una figura irrumpió en el claro y estuvo a punto de caer de bruces al suelo de no ser por la mano de humo azulado que lo sujetó y lo levantó en el aire. Instintivamente, la menor de los Avalord contuvo la respiración, mientras ingresaba en el claro el segundo filldare azul.

—¡Suéltame, maldita nube de humo! –gritó el recién llegado.

Rose observó al desconocido forcejear por un segundo, hasta que pareció notar la presencia de más personas. Se quedó inmóvil, y lentamente levantó la vista.

Marrón contra azul.

Sus ojos, marrones, se detuvieron en los de la joven, azules, y algo pareció romperse muy dentro de ella. Sus nudillos comenzaron a doler, como si los golpes desesperados contra la puerta fueran recientes y no de años. Evocó la caricia del frío viento, en ese momento inexistente.

—Así que te atrapó un nivel C, ¿eh? –preguntó el recién llegado con un dejo de burla en la voz, jadeante y casi imperceptiblemente temblorosa. Su voz le resultaba tan conocida…

Rose tragó saliva.

—Pues a ti te atrapó uno igual–replicó. Sus ojos emitieron un destello que desapareció tan rápido que lo tomó como un producto de su imaginación.

—Llevo un día corriendo, ¿qué esperabas? –. Su enmarañado cabello negro caía desordenadamente sobre sus ojos, como luchando por ocultarlos. Llevaba una camiseta roja y una chaqueta negra atada a la cintura. Hacia un costado de la mandíbula tenía una cicatriz de tres líneas que descendían por su cuello y desaparecían bajo su camiseta. Parecía una herida bastante antigua.

—¿Por qué siento que no entiendo nada? De veras–intervino Max mirando por momentos al recién llegado y por momentos a su hermana.

Antes de que la muchacha atinara a responder, la cabeza del desconocido se desvió repentinamente hacia un lado. Movida por un inquietante impulso, hizo lo mismo.

—Está acercándose–murmuró el chico en voz tan baja que los Avalord apenas lograron oírlo.

Sin darles tiempo a preguntar a qué se refería, el tercer monstruo de humo llegó al claro.

Esta vez llevaba en su mano derecha a una chica rubia que parecía estar inconsciente. El silencio reinó durante unos segundos que parecieron eternos, todos con la vista fija en la chica pálida de cabellos dorados. El moreno rompió la quietud.

—Falta uno–susurró mirando hacia el norte, el único punto cardinal desocupado. Lo familiar que a Rose le parecía su voz no dejaba de perturbarla.

—¿De qué hablas? –preguntó Max, la incertidumbre debía de estar matándolo.

El aludido suspiró.

—¿Ustedes los Cazadores no saben nada? –preguntó frunciendo el ceño.

Su comentario debería haberla molestado, como le sucedió a Max, pero Rose de alguna forma sabía que iba a decir algo así. Había demasiados factores que señalaban a la misma conclusión, pero aún se negaba a aceptarlo.

—Son cuatro hermanos, los filldares de humo. Se mantienen separados, haciendo lo suyo en distintas partes del mundo–respondió la joven en parte a la pregunta de su hermano, ignorando las palabras del chico de ojos marrones.

—Por eso es extraño que, si se reúnen, solo estén tres de ellos. Falta uno–repitió el muchacho con voz inexpresiva.

—Sigo sin entender–murmuró Max entre dientes. Parecía estar comenzando a aburrirse de esperar que sucediera algo.

—No importa. Ya están todos–susurró el desconocido pasado un momento. La menor ni siquiera se permitió albergar la esperanza de que se equivocara. Solo tuvo tiempo de volver a mirar hacia el norte, cuando el cuarto filldare hizo acto de presencia.

Esta vez, en su mano derecha había un chico pelirrojo que debía de tener unos 17 años. Detrás de los lentes rectangulares, sus ojos ambarinos examinaban todo cuidadosamente, como si tratara de memorizar lo que veía. En la otra mano del monstruo había una chica más o menos de la edad de Rose, con cabello corto y de un color tan claro que se acercaba al blanco, y ojos grises que se mantenían fijos en la nada, como si no fuera consciente de la situación en la que se hallaba.

Silencio.

Más silencio. Preguntas no formuladas. Silencio. Respuestas inexistentes. Silencio. Miradas furtivas en todas direcciones. Y silencio.

Max fue el primero en perder la paciencia.

—¿Y bien? –Preguntó levantando la voz, dirigiéndose al filldare que los sostenía–¿Qué van a hacer? ¿Matarnos, torturarnos, secuestrarnos?

—No hablan–intervino una voz a sus espaldas. Rose volteó justo a tiempo para ver al chico pelirrojo rodar los ojos, como si hubiera dicho algo obvio. Ante la mirada confundida de su hermano, emitió un suspiro–. Los monstruos. No hablan. Puedes preguntarles lo que quieras, pero no te responderán–hizo una pausa, levantando levemente una ceja–. Es más, ni siquiera saben que les estás hablando. Son sordos.

Max tardó unos segundos en reaccionar.

—¡Eso no tiene sentido! ¿Para qué habrían de servirle a alguien si son sordos? –inquirió luego.

—¿Es que en serio no sabes nada? –Dijo el chico de ojos marrones con un claro tono de impaciencia en la voz–Son hermanos, ¿entiendes? Y eso es importante porque pueden reunirse en cualquier lugar, no importa qué tan lejos estén. Como ahora.

—Suelen ser utilizados para reunir a personas que de otra forma jamás coincidirían en el mismo lugar–añadió el chico de los lentes–. Generalmente, para acabar con varios enemigos a la vez.

—No es que ese sea el caso–murmuró Rose rápidamente, más para ella misma que para calmar a su hermano.

—Sí, claro–repuso el chico pelinegro con un dejo de sarcasmo–. Si planean matarnos, ¿qué pretendes que hagamos para evitarlo?

—¿Te parezco alguien inútil? –preguntó la muchacha castaña a su vez, arqueando las cejas.

Sin embargo, el pelinegro suspiró.

—Es imposible. No puedes cortarlos. Ya sabes, porque son de humo–. La aludida no planeaba cortarlos–. No puedes quemarlos, Rose.

Se le cortó la respiración. Sí, sí que era él, pensó. Tenía que serlo. ¿Quién más podía ser, si no?

—¿Cómo sabes su nombre? –inquirió su hermano, visiblemente confundido.

—¿Importa?

—Si les interesa hacer algo, tengo un plan–comentó el chico pelirrojo, a quien definitivamente no le importaba la situación.

—No sé si a él le interesa o no, pero a mí sí. No voy a quedarme quieto esperando que me maten–dijo Max frunciendo el ceño. Esta vez fue el turno del pelinegro para rodar los ojos.

—He aquí otro Cazador presumido–musitó entre dientes, ganándose un gruñido de parte del mayor de los Avalord.

—¿Qué problema tienes contra los Cazadores de Pesadillas? –exclamó, volviendo a retorcerse en un vano intento de librarse del agarre del filldare de humo.

El pelirrojo suspiró, como si la situación le aburriera sobremanera. Rose llegó a la rápida conclusión de que tenía que detener los impulsos de su irresponsable hermano mayor. Sin embargo, el joven de cabello negro habló antes.

—Tú también los odiarías si estuvieras en mi lugar, créeme–fueron las simples y amargas palabras del muchacho, que había entrecerrado los ojos y apretaba los dientes.

Y vaya que lo entendía, pensó Rose. ¿Cómo podía no hacerlo? Ponerse en su lugar le era tan fácil como encontrar su habitación entre el laberinto de pasillos que conformaban el lugar en el que vivía.

El recuerdo del dolor de sus manos regresó. Por esta vez, se esforzó en dejarlo de lado.

—¿Qué tal si nos hablas de tu plan? –preguntó dirigiéndose al chico pelirrojo, que tenía la vista fija en el cielo, como si las escasas nubes fueran lo más interesante del universo. Perezosamente, bajó la vista para mirarla.

—Si tú lo dices...–arrastrando ligeramente las palabras, relató lo que se le había ocurrido.

Mientras, Rose se encargaba de lanzar miradas de advertencia a su hermano cada vez que abría la boca para interrumpir, logrando que se mantuviera en silencio. El chico de cabello negro la miraba de vez en cuando, con los ojos entrecerrados, como tratando de decidir algo. Probablemente estuvieran pensando en algo muy parecido. Aunque con él podía ser bastante difícil saberlo.

Cuando el chico de ojos ambarinos, extrañamente similares a los de un gato, terminó de hablar, Max tenía los labios apretados.

—Hay un problema–susurró, y su hermana supo de inmediato a qué se refería–. Verás, pareces tener tus métodos para llevar a cabo lo que planeas, y créeme que nosotros tenemos los nuestros. Entonces, digamos que, gracias a estos métodos… siempre nos vimos obligados a solucionar las cosas, ya sabes, lejos de los demás. A lo que me refiero es que, si no podemos utilizar nuestros métodos, no podremos ayudarte en tu plan.

El muchacho de ojos marrones ladeó la cabeza, con las cejas enarcadas.

—¿Tienes miedo de utilizar tus métodos? –Inquirió sin una pizca de interés–. Te diré qué: con suerte, esta será la única vez que nos veremos en nuestras vidas. Una vez que nos libremos de estos filldares, tú volverás a refugiarte con tus amigos Cazadores, yo volveré a lo mío, y así será con todos nosotros. Por lo tanto, sean cuales sean tus “métodos”, jamás habrá oportunidad de que te digamos nada sobre ellos.

Por una milésima de segundo, mientras hablaba, sus ojos se cruzaron con los de Rose. No, pensó ella. Él no podía haber dicho eso. O tal vez… se había equivocado. Quizá no era quien ella había pensado que era. O no lo había dicho en serio. O tal vez debería aprender a silenciar su mente, concluyó.

Max no parecía muy convencido, pero finalmente resopló y trató de encogerse de hombros, aunque la presión que ejercía el filldare alrededor de él no se lo permitió.

—Supongo que te toca, chico pelirrojo–murmuró Rose, sin preocuparse por no saber su nombre. De cualquier forma, él no lo había mencionado.

Luego de un asentimiento por parte del aludido, inició el plan.

Como aparecidas de la nada, dos rocas se elevaron en el aire y comenzaron a acercarse a los jóvenes a toda velocidad. La idea era que, ante la amenaza del golpe, el mecanismo de defensa de los filldares de humo se activaría: sus manos dejarían de ser sólidas, de modo que las rocas no surtieran efecto. Pero, al dejar de ser sólidas, no podrían sostenerlos. Así, al menos, estarían libres.

En la milésima de segundo que las rocas tardaron en alcanzarlos, Rose se preguntó si no los golpearían a ellos.

Lo próximo que notó fue que la presión había desaparecido. Dejando que sus entrenados instintos tomaran el control, dobló las rodillas al aterrizar, y rodó hacia un lado para alejarse del filldare. Mientras Max se preparaba para sujetar a la chica rubia (de la que casi se habían olvidado), Rose procuró no perder de vista al monstruo que tenía más cerca. Sin hacer ningún ruido, el chico de pelo negro apareció junto a ella.

—¿De veras crees que tengo buena puntería? –inquirió, examinando lo que parecía ser una daga de plata.

Para completar su plan, el chico pelirrojo le había pedido a la joven que eligiera, entre Max, el chico de ojos marrones y ella misma, a quien tuviera la mejor puntería. Escogió al chico de ojos marrones sin pensarlo demasiado.

—Mejor que la mía, al menos.

Esta vez sí la miró.

—Rose, tú ni siquiera tienes puntería–. Y allí estaba de nuevo, la sensación de que surgía una grieta en su interior. Esta vez, descubrió qué era lo que se estaba resquebrajando: la pared que cuidadosamente había construido para alejar a los recuerdos.

Desvió la vista y decidió arriesgarse.

—Luka…–se interrumpió.

—¿Hmm?

Su estómago se estrujó.

—¿Ha-hablabas en serio? –preguntó Rose muy bajito. No fue necesario que dijera a qué se refería. Necesitaba saber si de verdad esa sería la última vez que se verían. Todos ellos, por supuesto.

El aludido tardó en responder.

—No. Claro que no.

Sin darle tiempo a Rose para reaccionar, desapareció. Con un rápido vistazo, descubrió que ya todos estaban listos para la segunda parte del plan. La chica con expresión ausente y ojos grises no se veía por ningún lado, al igual que Luka. Max se había apostado frente al filldare que se hallaba hacia el sur, y el chico pelirrojo frente al del este.

Evidentemente, tenían que distraerlos mientras la chica de ojos grises y Luka trataban de alcanzar sus puntos débiles: una sección justo entre los ojos que no podía volverse humo para evitar los ataques. Un golpe allí sería fatal.

—¿Cuántas probabilidades existen de que esto salga bien? –gritó Max para que todos lo oyeran.

—No muchas. Si nada sale mal, estaremos en problemas–respondió el chico de lentes. Eso no tenía ningún sentido.

Entonces comenzó el juego.

Bajo Ataque

Si no llevara años en la profesión, Brynhild habría estado sorprendida.

Aunque no lo estaba, tampoco podía decir que había estado esperando la aparición de un pelotón de filldares directamente dentro de la Mansión, sin dar ningún aviso. Los sensores y radares proporcionados por el Reino del Sur se encargaban, supuestamente, de avisar cuando un monstruo se hallaba cerca. Este, sin embargo, no había sido el caso.

Todos los Cazadores de Pesadillas presentes se pusieron en posición de alerta de inmediato. Melissa, sin pensarlo dos veces, le tendió una de sus armas a Eigil, que en ese momento llevaba las manos vacías.

En el umbral del Salón del Pacífico había un hombre alto, de cabello rubio, con el uniforme típico de los Cazadores. En su chaleco negro había una insignia que destellaba. Detrás de él, había una hilera de diez criaturas humanoides, con piel escamosa negra y brillantes ojos rojos, todos con filosas garras listas para el ataque. Y detrás, filldares sombra: criaturas extrañas, que no parecían estar ahí, y solo se veían con claridad si se miraban con el rabillo del ojo. No tenían formas definidas, eran simples columnas de oscuridad.

Nadie en la familia Avalord-Swenhaugen se llevaba bien con los filldares sombra. Era una ofensa personal, en definitiva.

El individuo que se hallaba por delante de todos ellos, con una expresión maligna, hizo un gesto rápido con una mano.

—Traigan a todos los que estén en la Mansión–ordenó con voz tranquila.

Los filldares sombra se desvanecieron.

—Saludos, Reyes del Norte–procedió el hombre. Brynhild sabía que era un monstruo disfrazado–. Espero no haber interrumpido nada importante. Saben, nuestro Rey espera que seamos asesinos despiadados, pero sin perder nunca nuestros modales. Son algo importante, ¿no creen?

La Reina del Norte dio un decidido paso hacia adelante, levantando la barbilla de manera desafiante.

—¿Qué hacen aquí? ¿Cómo entraron sin ser detectados? ¿A qué se debe esta intrusión? ¿Qué clase de problemas busca el Rey del Oeste para enviar a sus subordinados al corazón de su mayor enemigo? –exigió saber la señora Swenhaugen.

Una lenta sonrisa se dibujó con parsimonia en el rostro del filldare líder. Uno de los Cazadores de Pesadillas intercambió una mirada con Eigil, que le indicó con un leve movimiento de la cabeza que esperara.