10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

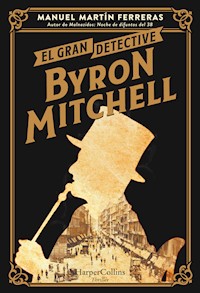

"Una intrincada novela negra con la que caminarás por calles y ambientes de la Barcelona de principios del siglo XX en los zapatos de un detective singular". Del autor de Malnazidos: Noche de difuntos del 38. Barcelona, 1901. El gran detective Byron Mitchell se ve forzado a abandonar su retiro para investigar el asesinato de Ramón Calafell, abogado de la familia burguesa que le arrenda un piso en el lujoso paseo de Gracia. En la bulliciosa Barcelona modernista, Byron transitará entre empresarios de dudoso pasado, hijas de la burguesía que esconden enigmas, artistas sin futuro y pistoleros importados del lejano Oeste. Sorteará un laberinto de mentiras y ocultaciones mientras intenta mantener sus propios secretos a salvo: aquellos que podrían depararle el peor de los destinos. Manuel Martín Ferreras homenajeó en su primera novela (Noche de difuntos del 38, adaptada al cine con el título de Malnazidos) las películas de aventuras y terror que marcaron su infancia allá por los años 80. Ahora rinde culto a otro de sus géneros favoritos: la trama de detectives y asesinatos con un amplio elenco de sospechosos. El clásico «¿Quién lo hizo?». Con ese objetivo nos relata las aventuras de Byron Mitchell, detective alumno de un Hércules Poirot que finge ser un Sherlock Holmes mientras, en realidad, investiga pateando las calles como un Philip Marlowe cualquiera. Un detective que, al final, resulta no ser tan clásico como cabría esperar. "El detective más famoso después de Sherlock Holmes ha llegado para desenmascarar los crímenes de la burguesía barcelonesa".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 458

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

El gran detective Byron Mitchell

© Manuel Martín Ferreras, 2022

Autor representado por Silvia Bastos, S.L. Agencia literaria

© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: LookAtCia

Imagen de cubierta: Trevillion

ISBN: 978-84-9139-828-8

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Miércoles, 23 de octubre de 1901

I

II

III

IV

V

VI

VII

Jueves, 24 de octubre de 1901

I

II

III

IV

V

VI

Viernes, 25 de octubre de 1901

I

II

III

IV

V

VI

Sábado, 26 de octubre de 1901

I

II

III

IV

V

Domingo, 27 de octubre de 1901

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Lunes, 28 de octubre de 1901

I

II

III

Martes, 29 de octubre de 1901

I

II

III

IV

V

VI

Miércoles, 23 de octubre de 1901

I

Los golpes en la puerta de la planta principal llegaron con fuerza a través de la desgastada alfombra persa que cubría el suelo. Byron despertó y se incorporó en el camastro. Frotó con fuerza su rostro para despejarse. Entre el vocerío del piso inferior sonó clara la palabra «¡Policía!».

Llevaba temiendo aquello desde que llegase a Barcelona seis meses atrás. Qué demonios, lo había esperado durante todo el último año.

Saltó de la cama en ropa interior. Rescató la camisa y los pantalones del respaldo de una silla de paja, alisándolos al tiempo que los vestía. Calzó los zapatos a toda prisa. Abajo, las pisadas autoritarias avanzaban por el salón de los señores Rius, ante las voces de protesta del mayordomo, disminuidas por el techo que las separaba de la habitación de Byron.

Pescó el chaleco de encima de la cómoda. Mientras lo abotonaba, se abrió y se cerró la puerta de servicio que accedía a la escalera de alquilados desde la planta principal. ¿Dónde narices había dejado la chaqueta? ¿Y la corbata? Renunció a ellas y en cuatro zancadas se plantó tras la puerta del piso. Pegó la oreja. Pasos cortos se acercaban, amortiguados tras la madera.

¿Qué era lo que siempre repetía el Gran Detective? «Una parte importante de nuestro trabajo consiste en la escenificación. Hay que ser teatral, llevar desde el principio el mando en plaza. Dominar el escenario». Respiró hondo. Estiró la columna. Los pasos se detuvieron al otro lado. Byron abrió la puerta.

La bajita señora Anna Coll de Rius, congelada con el brazo en alto a punto de llamar, lo miró con dos ojos como platos. Byron cruzó las manos a la espalda y ejecutó su mejor sonrisa confiada desde los cuarenta centímetros de altura que los separaban:

—Dígale a la policía que ahora bajo.

La boca de la señora Rius se abrió y se mantuvo así un par de segundos. Luego asintió y se marchó en silencio, con su habitual cojera en la pierna derecha.

Byron cerró la puerta. Su mano izquierda temblaba. ¡La chaqueta! Regresó junto a la cama y, de rodillas, abrió el arcón de roble. Recuperó la prenda, plegada en la cima del resto de su ropa, y también la corbata, y se las colocó. Repasó su aspecto ante el espejo colgado de un clavo en la pared, sobre la jofaina con un resto de agua: un tipo moreno, con cara de susto y la ropa arrugada. Dos canas despuntaban en la sien derecha. Dio un paso atrás. Se masajeó la cara. Mojó las manos en la palangana y se peinó los cabellos con ambas manos. Ajustó bien la chaqueta sobre sus hombros. Se estiró por completo, cabeza recta, mirada al frente. Sonrió al tipo elegante que le observaba desde el espejo. Remató el conjunto con su sombrero borsalino.

Eso ya era otra cosa.

II

En cuanto salió al descansillo, una presencia esquiva le acechó desde el tramo de la escalera que descendía de la planta superior.

Byron giró la llave. Sin apartar la vista de la cerradura, saludó:

—Buenos días, señor Beltrán.

Aurelio Beltrán, pintor, inquilino de la muy barata buhardilla húmeda del edificio, carraspeó y apareció de entre las sombras. Vestía un guardapolvo manchado de pintura. El follón de la planta principal lo habría interrumpido trabajando en uno de sus cuadros.

Beltrán dio un paso indeciso hacia Byron. El aire a su alrededor olía a disolvente.

—¿Sabe usted qué sucede? —preguntó.

—Voy a averiguarlo —respondió Byron.

—Parece un tumulto.

—Solo es la policía. —Beltrán torció el gesto—. ¿Viene usted? —preguntó Byron, con buscada malicia.

—No. Esos nunca traen nada bueno.

Beltrán recogió velas y retrocedió de regreso a su buhardilla, dejando una nube de disolvente a sus espaldas. Byron descendió hasta la puerta situada en el lateral de la escalera, bajo la luz filtrada por la claraboya vidriada que cubría el patio de luces del edificio. La puerta se abrió antes de que llamara y Enrique, el cariacontecido mayordomo de los Rius, lo invitó a entrar.

—Por favor, señor Mitchell…

Le hizo una seña urgente y Byron lo siguió por el corto pasillo de servicio que daba al vestíbulo. Tras una mampara de madera, la voz alterada del señor Rius discutía a gritos con otro hombre.

El mayordomo corrió el biombo y se quedó en aquel lado. Se le veía con pocas ganas de participar en el espectáculo. Byron le entregó su sombrero y entró en el salón.

La representación se interrumpió cuando todos volvieron las caras para mirarlo. En el centro de la escena, su arrendador, el señor Bartomeu Rius, espaldas firmes a pesar de sus cincuenta años, se limpiaba los labios con el dorso de la mano. Tenía el rostro rojo de enfado. Sin lugar a duda había discutido con el caballero que tenía delante, de más o menos su misma edad, con el contorno abdominal de un obispo bien alimentado y vestido con un traje de los caros. A este lo escoltaba otro señor, un joven semejante a un monje raquítico, enfundado en unos pantalones que habían vivido días mejores y en una chaqueta con coderas. Anclada al forro interior asomaba una placa de inspector de policía. Tras él, dos guardias municipales de uniforme, casco y sable envainado completaban la representación de los estamentos del cuerpo de policía de Barcelona.

A la izquierda de los cuatro funcionarios, dos hombres apuntaban notas a lapicero en sendas libretas. ¿Por qué habría permitido la policía que se colaran aquellos periodistas con ellos?

Uno era bajito, medio calvo y anodino. El otro, muy alto, más o menos del metro ochenta y cinco de Byron, con el pelo castaño claro, tenía aire extranjero. Al contrario que el resto, no vestía chaqueta sobre la camisa con chaleco. Dejó de anotar y se lo quedó observando con curiosidad.

A la derecha del grupo, completaban el cuadro la señora Anna Coll de Rius, medio desmayada junto al respaldo alto de una silla, y Elisa, su hija adolescente. La niña, sin soltar la mano de su madre, sonrió a Byron. Su cabello rubio y sus ojos claros, herencia de algún antepasado alejado, contrastaban con sus muy morenos padres.

—Buenos días, caballeros —saludó él. Inclinó la cabeza en dirección a las damas—: Señora, señorita…

Nadie decía nada, así que Byron atravesó la habitación directo hacia la señora de Rius. Con gesto amable la hizo sentarse. Ella sonrió, pálida y agradecida. Byron le habló a Elisa en voz baja:

—Pide que traigan un vaso de agua para tu madre.

Elisa asintió y abandonó el salón por la puerta de atrás, en busca de la doncella.

El policía con cintura de obispo reaccionó y le apuntó con un dedo morcillón.

—¿Quién es usted?

—Me llamo Byron Mitchell.

El policía canijo se quedó con la boca abierta. El periodista bajito anotó un par de frases aceleradas. El alto, no. Examinaba a Byron con media sonrisa en los labios. Le señaló con el lápiz:

—¿Byron Mitchell? ¿El detective? —Su español naufragaba entre un inglés americano y un castellano de México.

Byron asintió. El otro periodista apuntaba con fruición. El americano alto se rascó la barbilla con el culo del lápiz. Seguía examinándolo y a Byron le empezó a temblar el dedo pulgar de la mano derecha. Recogió las manos tras la espalda y alzó el mentón.

¿Alguien se habría dado cuenta?

El orondo policía al mando dio un paso adelante para encararse con él:

—¿Qué relación tiene usted con el señor Rius?

—El señor Rius me alquila un piso en la segunda planta de este bonito edificio.

—¿De dónde es usted?

Su segundo intervino:

—El señor Mitchell es inglés. Es un gran detective, reconocido internacionalmente. Ha asesorado a la policía en varios países del continente.

Había respeto en su voz. Byron agradeció el comentario con una inclinación de cabeza y el otro se ruborizó.

—Soy el inspector Alfredo Martín. —Estiró la mano para ofrecérsela, pero su jefe la apartó de un manotazo. El inspector Martín retrocedió, azorado—: Mi superior, el comisario Galván.

Galván se inclinó hacia delante, invadiendo el espacio personal de Byron. Él mantuvo el tipo.

—Pues habla usted un buen castellano. No parece inglés.

—Hablo bien más de dos idiomas.

—¿Eso debería impresionarme?

—¿Sería tan amable de explicarme qué sucede?

—Usted aquí no tiene ninguna autoridad.

—¡Por el amor de Dios! —Rius explotó—. Dicen que han hallado muerto a mi abogado, el señor Ramón Calafell. Usted ha debido cruzarse alguna vez con él en esta casa, Mitchell.

La puerta trasera del salón se abrió y Elisa regresó con el vaso de agua. Se lo ofreció solícita a su madre. Ella lo aceptó agradecida y cogió la mano de su hija mientras bebía.

Ramón Calafell. Sí, un tipo bajito, pelo escaso peinado hacia un lado, con bigote y perilla de mosquetero. Cuarenta años mal llevados. Mirada inquisitiva. No le caía especialmente bien. Siempre interesado en cuestiones personales, hacía demasiadas preguntas que a Byron no le convenía contestar.

Retomó el tema principal:

—¿Son necesarios cuatro policías para comunicarle al señor Rius el fallecimiento de su abogado?

Rius agitó un brazo en el aire:

—Estos mendrugos quieren llevarme detenido no sé muy bien con qué excusa.

—Señor Rius —intervino Martín—. Solo queremos que nos acompañe a jefatura. —Se dirigió a Byron—: Según nos han explicado el mayordomo y la asistenta del fallecido…

—¡Y un cuerno! —saltó Rius.

—Bartomeu, por favor —suplicó su esposa.

—No te metas, mujer. Verá, Mitchell, estos mostrencos vienen mandados por su jefe, el gobernador. —El comisario se removió y Rius le señaló—. Sí, no crea que no sé qué opina su jefe sobre mis ideas políticas. Ese petimetre lleva tiempo buscándonos las cosquillas a mi socio y a mí, y ahora ha visto su oportunidad para desacreditarme. ¿Por qué si no se ha traído a esos pájaros de mal agüero con usted? —añadió, señalando a los periodistas. El bajito calvo pareció ciertamente ofendido. El otro sonreía a su cuaderno mientras tomaba buena nota de lo acontecido.

El comisario iba a arrancar de nuevo cuando su segundo se interpuso:

—Señor Rius, estamos aquí porque los criados de Calafell nos han dicho que la suya fue la última visita que recibió el finado.

—Sí, y sus mismos criados me acompañaron hasta la puerta de salida.

—Tenían orden de no molestar al señor Calafell y de retirarse en cuanto usted se fuera. Y así lo hicieron. No le vieron con vida después de que hablara con usted.

—Señor Rius —habló el comisario—, a lo mejor prefiere que mis agentes lo saquen a la fuerza del edificio. Daríamos un buen espectáculo a las damas ociosas que cotillean desde sus balcones al paseo de Gracia.

La señora de Rius gimió como si la hubieran azotado. Su marido enrojeció todavía más. Antes de que explotara, Byron se movió para interponerse entré él y el policía. Buscó la mirada de su arrendador y la sostuvo hasta que este se relajó.

—Bien, bien… —Rius asintió con la cabeza.—. Está bien, iré con ustedes. Anna, querida, envía a Enrique con un mensaje urgente para el despacho del abogado Aloy. Dile que se presente en jefatura lo antes posible.

Ella se levantó rápido para coger las manos de su marido. Él la besó en la mejilla y se volvió, dispuesto, hacia el biombo que conducía al vestíbulo.

—Bien, señores. Acabemos con esto cuanto antes. Quiero verles fuera de mi casa ya.

El mayordomo Enrique trajo el sombrero y el abrigo del señor Rius y le ayudó a vestirlos. Los dos municipales y el comisario desfilaron en dirección al vestíbulo y a la calle.

El inspector Martín se detuvo ante Byron. Carraspeó. Quiso explicar algo, pero se atoró. Al final solo acertó a decir:

—Buenos días, señor Mitchell.

Aceleró tras su jefe. El periodista anodino se había esfumado. El americano habló a Byron:

—¿Investigará usted el caso?

—Estoy retirado.

El periodista asintió, con cara de no acabar de creérselo.

—¿Sabe? pensaba que era usted mayor.

—Me lo dicen mucho.

—¿Qué edad tiene? ¿30, 40…?

—Por favor, señores —Rius alzó la voz desde el vestíbulo. A su lado, el comisario apuró con la cabeza al periodista para que los acompañara. Este saludó en despedida a Byron y los siguió.

En cuanto la procesión abandonó el edificio, el mayordomo Enrique cerró la puerta y corrió la mampara. Anna Coll de Rius le pidió al fámulo que la acompañara al despacho de su marido para buscar los datos de contacto del abogado Aloy.

Byron se quedó a solas con Elisa.

—¿Ayudará a mi padre, Byron?

La niña le habló en inglés, con bastante buen acento. Byron sonrió; le divertía que practicara el idioma con él.

—Estoy retirado. Además, por lo que han dicho, no tienen pruebas sólidas en su contra. Enseguida estará de vuelta, cariño.

—Ni mi padre ni su socio, el señor Jordana, le caen nada bien al señor gobernador. Madre siempre dice que no debería enfrentarse a personas con tanto poder. Cree que, si se lo proponen, pueden hallar una manera legal de hacer daño a sus enemigos.

La chica se lo quedó mirando, suplicante.

—Aparte de un par de cenas en esta casa —dijo Byron—, creo que solo me crucé con el señor Calafell en dos ocasiones más, saliendo del portal. —Y en ambos casos había tratado por todos los medios de no pararse a conversar con aquel cotilla al que le gustaba tanto preguntar—. Las dos veces cruzó a pie el paseo de Gracia, sin parar a ningún coche de alquiler ni coger un tranvía.

—Creo que vive… que vivía —Elisa se corrigió— al otro lado del paseo, pero varios números más en dirección a la montaña. En la esquina con la calle del Rosellón, poco antes del comienzo del barrio de Gracia. Por favor, señor Mitchell, ¿podría intentar echar un vistazo? Si un detective famoso como usted se interesa por el caso, la policía tendrá que hacer bien su trabajo y no podrán colgarle el muerto a mi padre.

—¿Colgarle el muerto? —Era una expresión de lo más colorida—. Elisa, ¿has vuelto a leer un folletín en alguno de los diarios de tu padre?

Elisa se sonrojó:

—Son entretenidos.

—Estoy seguro de ello.

—Pero me gustan más los que relatan sus aventuras. Los colecciono.

—Deberías buscar diversión en asuntos más reales.

—Sus aventuras son reales, ¿no?

Byron solito se estaba metiendo en un embrollo. Aquella chica era demasiado lista como para dejarle entrever alguna pista.

—Lo que se cuenta en esos relatos tiene bien poco que ver con la realidad. Condensan hechos y magnifican las partes más truculentas. La mayoría de las veces, una investigación se solventa sentándose con los sospechosos, sin violencias ni persecuciones. La parte más importante suele ser conseguir que hable la gente que dispone de la información adecuada.

El eco de la voz del Gran Detective resonaba en su cabeza. La sacudió para alejar al fantasma.

—¿Se encuentra bien, Byron?

—Eres la única en esta casa que no me llama siempre señor Mitchell.

—Eso es porque somos amigos. —Elisa sonrió mostrando los dientes.

Y era verdad. Byron suspiró y se dirigió hacia la salida.

—Está bien —dijo—. Me acercaré a la casa de Calafell, a ver si puedo averiguar algo de los policías que estarán guardando el lugar.

Elisa soltó un gritito y correteó tras él.

—¿Puedo yo…?

Byron la frenó en seco con el brazo en alto.

—No. De ninguna manera. Dile a tu madre que regresaré en cuanto obtenga alguna información, pero que espere tranquila hasta entonces.

La niña respondió con un mohín enfadado y cruzó los brazos. Byron descorrió la mampara y se encontró con Enrique, que le entregó su sombrero. El mayordomo atravesó el vestíbulo y, con suma cortesía, le abrió la puerta para que saliera.

III

Byron salió al paseo de Gracia y se unió al río de gente que circulaba por la avenida lateral. Una agrupación de sillas ocupadas por caballeros con bombín y señoras con sombrilla imposibilitaba el acceso al espacio central del paseo. Esperó a superarla para colarse por el hueco entre los troncos de dos gruesos plátanos de sombra y acceder a la calzada.

Un carro cargado de barriles levantó a su paso una nube de polvo y Byron se cubrió la boca con la mano para atravesarla. El mes de octubre estaba resultando muy seco y la tierra y la grava que cubrían el arroyo central saltaban a la mínima bajo las ruedas de los carruajes y los cascos de los caballos.

Trotó en diagonal para anticiparse a un tranvía que bajaba en dirección a la plaza de Cataluña. Ya en la avenida del lado derecho aceleró adelantando el lento discurrir de señores apoyados en bastones, damas engalanadas con sedas y encajes y niñeras que empujaban adornados carros de bebé.

Tras un largo paseo, poco antes de alcanzar el barrio de Gracia, la multitud se hacía a un lado para alejarse de los tres municipales que montaban guardia a la puerta de un anodino edificio gris de tres plantas en la confluencia del paseo con la calle del Rosellón. Uno de los policías discutía agriamente con el tendero de la sastrería alojada en el semisótano del inmueble. El civil gesticulaba y protestaba a gritos por el perjuicio que el cordón policial causaba a su negocio. El inspector Alfredo Martín salió en aquel momento del portal contiguo a la tienda. Giró a la derecha para esquivar al furibundo vendedor y su mirada se encontró con Byron. Se quedó parado a la puerta del bloque.

Byron fue directo hacia él. Uno de los municipales, con rostro de sabueso enfadado y una mano en la empuñadura del sable envainado, le detuvo imponiendo la otra mano con fuerza en su pecho. Martín se acercó al subalterno, le dio una orden al oído y el uniformado se retiró.

—Señor Mitchell, veo que la curiosidad ha vencido a su «retiro». —Martín le ofreció la mano.

Byron sonrió y aceptó el saludo:

—¿No debería estar usted interrogando al señor Rius?

—El comisario me ha ordenado que lleve a cabo ciertos asuntos finales en la escena del crimen.

—¿No había algún otro inspector a mano para ello?

—Me temo que el cuerpo anda escaso de efectivos en la ciudad. Casi todos los inspectores de las rondas especiales de vigilancia están ocupados persiguiendo anarquistas. Es más, ahora mismo yo soy el único agente al cargo de los delitos criminales que escapan de ese campo.

—¿Y de esos asuntos finales no podía encargarse alguno de los guardias? —Byron señaló con la cabeza hacia los uniformados.

Martín hizo una mueca:

—Los municipales que nos presta el ayuntamiento no están preparados para labores policiales de enjundia. Aprecio su ayuda, pero hay tareas que prefiero realizar en persona. Como le digo, andamos cortos de efectivos. Varios diputados por Barcelona llevan tiempo insistiendo en el Parlamento de Madrid para que nos envíen efectivos del Cuerpo de Seguridad, pero mientras tanto…

—Comprendo.

—¿Y usted…?

—En realidad, solo he venido para hacerle un favor a la señora Rius. Prometí que intentaría echar un vistazo.

Le iba a negar el paso, estaba seguro. De ninguna manera permitiría que un conocido del principal sospechoso husmeara en la escena del crimen. Alfredo Martín posó un brazo sobre su espalda y, para su sorpresa, lo acompañó hacia el edificio.

—Por supuesto. Sería un enorme placer contar con la opinión de alguien de su experiencia.

—¿No le preocupa mi relación con su sospechoso?

—Estoy seguro de que mi jefe se horrorizaría, pero yo pienso que si el señor Bartomeu Rius es culpable, las pruebas lo inculparán. Además, conozco su reputación, señor Mitchell. Usted no haría nada por ayudar a un asesino.

Lo último que esperaba era encontrar a un idealista en las filas de la policía.

Una figura alta, en chaleco y mangas de camisa, emergió de entre la muchedumbre: el periodista americano. Avanzó hacia ellos, pero el más corpulento de los tres municipales lo paró en seco.

—Señor Mitchell —el periodista alzó la voz desde detrás de la barrera humana—, me dijo usted que estaba retirado.

—Y así es. —Byron señaló con la cabeza en dirección a la puerta de entrada y Martín le abrió camino con el brazo.

—¿Sería posible que les acompañara? —insistió, a gritos, el americano—. A la gente le gustaría saber que el mejor detective del mundo se encuentra investigando un crimen en la ciudad.

A Byron se le retorcieron las tripas. No quería publicidad, para nada. Por suerte, el inspector Martín intervino:

—Que nadie se acerque a la puerta —ordenó a los uniformados. Señaló al periodista—: Y ese caballero, menos que nadie.

El mentado exageró una mueca de disgusto y apuntó algo en su libreta.

Remontaron los tres escalones que aupaban hasta la entrada y Martín abrió la puerta, murmurando:

—No soporto a esos juntaletras metomentodo.

Tras cruzar la portería, una única escalera llevaba a las viviendas. El edificio no se hallaba en muy buenas condiciones. Era fácil imaginar que a no mucho tardar sucumbiría a la fiebre constructora que asolaba aquella zona del ensanche para dar lugar a una nueva edificación lujosa y más acorde con la moda.

Subieron los peldaños desgastados en los bordes hasta llegar al piso principal, donde esperaba otro policía ante la puerta abierta.

—Sígame —le pidió Martín.

El acceso daba a un brevísimo recibidor seguido por un pasillo. Martín torció a la izquierda y dirigió a Byron hasta una puerta de madera cuya vidriada parte superior había sido rota a golpes. El inspector la abrió y le instó a entrar con él en la habitación.

Se trataba de una amplia biblioteca alargada con una gran mesa en el costado izquierdo, escoltada por estantes llenos de libros, y con una vitrina abierta al fondo, con armas expuestas. Al pie de esta, una mancha de sangre teñía la alfombra. El inspector Martín la señaló:

—El carro del instituto forense acaba de marcharse con el cuerpo del finado.

—¿La causa de la muerte?

—Un disparo de pistola en el corazón. El señor Calafell intentó defenderse. —Martín señaló la vitrina de las armas—. Junto al cuerpo había un colt, cargado con todas sus balas. Un arma defensiva que el abogado guardaba ahí.

—No le dio tiempo a usarlo.

—No. Quien le persiguiera disparó antes.

—¿Cuántas veces?

—Un solo agujero de entrada en el cuerpo, ninguno de salida. No hemos encontrado pistas de más disparos.

—¿Cómo era la herida? ¿Restos de pólvora? ¿Quemaduras?

—No, no fue un disparo cercano. Solo se apreciaba el círculo de la contusión de la bala.

—¿Esos detalles se los han comunicado los del instituto forense?

—Se veía a simple vista.

Byron frunció el ceño:

—¿Cómo…?

—Verá, señor Mitchell. El muerto estaba desnudo, a excepción de unos calcetines afelpados en los pies.

Byron suspiró.

—Unos calcetines afelpados. Vaya.

¿El muerto gustaba de pasearse desnudo por su casa, pero no se quería resbalar? Era un detalle de lo más curioso. Además, ¿qué hacía desnudo en la biblioteca?

—Le dispararon desde más allá de la puerta —dijo Martín—, tras romper a golpes el cristal de la parte superior, probablemente con el cañón o la culata del arma. Estaba cerrada por dentro y el mayordomo tuvo que forzarla esta mañana, cuando vio el cuerpo desde el pasillo. Encontramos la llave debajo del cadáver.

Desde la puerta hasta la mancha de sangre sobre la alfombra había unos buenos siete metros.

—El asesino es un buen tirador —dijo Byron.

—O tuvo mucha suerte.

Demasiada suerte. La simple sangre fría necesaria para acertar al corazón invitaba a pensar en alguien que se sentía cómodo con un arma corta. Y eso sin entrar a valorar la distancia del disparo. Barcelona no era precisamente el salvaje Oeste, y aunque la ciudad sufría atentados anarquistas de tanto en tanto, estos solían centrarse en pegar petardazos en lugares públicos, no en asesinatos de abogados a media distancia.

—¿Sabía usted —dijo Martín— que el señor Rius quedó segundo en un concurso de tiro a pulso que se celebró este verano en la Asociación Catalana de Gimnástica? ¿Qué le parece?

—Me parece que debería investigar al que quedó primero.

—Ya lo he hecho. Es un vizconde, se está preparando para la prueba de duelo de los próximos Juegos Olímpicos. Desde hace más de un mes reside fuera del país, con lo que creo poder descartarlo como sospechoso.

Byron se lo quedó mirando:

—Es usted muy meticuloso.

—Gracias. Me gusta hacer bien mi trabajo. También he averiguado que el señor Rius practica habitualmente el tiro de pistola en un gimnasio de la calle Provenza.

—Supongo que al igual que muchos otros caballeros —afirmó Byron con una sonrisa.

—Por supuesto —repuso afable el inspector—, aunque me han explicado que él es de los mejores del club.

Byron salió de la biblioteca al pasillo. Señaló más allá.

—¿Puedo? —preguntó a Martín.

—Cómo no, adelante. —Avanzaron por el corredor—. Si continúa por ahí hallará un despacho, un pequeño comedor, un salón y las habitaciones de Calafell. Vivía solo. El mayordomo y la criada, un matrimonio, se retiraban al acabar la jornada a un piso en la tercera planta de este mismo edificio.

—¿Señales de pelea en alguna de esas habitaciones?

—No, todo parece estar en su sitio.

Llegaron al despacho, un habitáculo estrecho, con las tres paredes enfrentadas a la entrada forradas de estantes con libros, cartapacios, cajas y montones de periódicos.

—¿Conocía bien al señor Calafell? —preguntó Martín.

—Apenas hablé con él en un par de ocasiones, en la casa del señor Rius. Para serle sincero, me resultaba incómodo. Insistía demasiado en preguntas de índole personal.

—Sí, me lo han comentado algunas personas. Yo también lo conocí, ¿sabe? Coincidimos en una conferencia sobre métodos modernos de identificación policial, ya sabe usted: dactiloscopia, sistema Bertillón, fotografía de criminales… Lo impartió un inspector de Scotland Yard el año pasado, invitado por la ciudad.

—¿Le interesaban los temas policiales? Curioso. ¿Se había dedicado al derecho penal?

—No que me conste. En realidad, desde que apareció en Barcelona hace tres años, trabajaba en exclusiva para el señor Rius y su socio. Ese dato sí que me resulta curioso a mí. La empresa de Rius y Jordana lleva firmemente establecida en esta ciudad desde la época de los abuelos de los actuales propietarios. Sus temas legales los gestiona la misma firma desde hace más de dos décadas. ¿Por qué aceptarían trabajar con un abogado independiente recién llegado a la ciudad?

—Quizá les caía bien. —No le interesaba adónde llevaba aquello, por lo que sorteó a Martín—. Aparte del trabajo, ¿se le conocía alguna actividad social?

—Por lo que me han explicado, el señor Calafell pasaba solo las noches, recluido de nueve a siete de la mañana, con la única excepción de los jueves. Un carruaje de una cochera de la calle Caspe, entre Nápoles y Sicilia, lo recogía esa noche de la semana, que Calafell dedicaba, en palabras del mayordomo, a «entretenimientos para caballeros».

Los dos hombres intercambiaron una mirada divertida. Martín se encogió de hombros. Byron movió con el dedo una carpeta sobre la mesa. Cogió un libro de apuntes y lo ojeó. Allí no tenía nada más que hacer, pero, claro, se jugaba su imagen. Dejó el libro. Fingiendo repasar los títulos de los volúmenes de los estantes, contó hasta cincuenta sin que el inspector abriera la boca. Maldijo la paciencia de aquel tipo y comenzó de nuevo. Iba por diecinueve cuando el policía habló:

—Señor Mitchell, me temo que me esperan en jefatura.

Pues menos mal…

—Sí, por supuesto.

Byron se volvió e indicó el camino de salida. Retrocedieron hasta salir del piso y descender a la portería, donde Alfredo Martín le abrió la puerta de la calle.

—Muchas gracias —dijo Byron—. Espero que este feo asunto se resuelva pronto.

El inspector se detuvo en el marco:

—Si no le importa mucho, ¿sería posible que nos viésemos uno de estos días? Me encantaría tener la ocasión de comentar con usted alguna de las últimas innovaciones en criminología y…

Una voz elevada le interrumpió:

—¿Ha descubierto algo que quiera compartir? —Era el periodista americano. Se había zafado de los guardias municipales y caminaba sin oposición hacia ellos.

Salieron y Martín cerró de un portazo. Byron aprovechó la oportunidad que se le ofrecía para escapar de allí. Extendió la mano al inspector:

—Estaré encantado de charlar con usted cuando quiera sobre temas policiales —dijo Byron. Martín sonrió y encajó el saludo con efusividad—. Estoy preocupado por la señora de Rius y por su hija. Si hay alguna novedad que pueda comentar, sería usted tan amable…

—Por supuesto, señor Mitchell. Estaremos en contacto. —Martín miró de reojo con clara desconfianza al periodista que se acercaba a ellos —. ¿Quiere que…?

—No se preocupe, ya me encargo yo.

Martín se alejó en compañía de uno de los uniformados. El periodista esperó a que estuviera a cierta distancia antes de hablar:

—¿Ya nos deja su admirador?

—Lo he encontrado bastante agradable.

—No me entienda mal. Por lo que sé, el inspector Martín es un buen policía, bastante por encima de la media del Cuerpo de la ciudad.

—¿Trata usted a menudo asuntos policiales, señor…?

—Leary. —El americano le dio la mano, un fuerte apretón—. Intento estar al tanto de todo lo que se cuece en Barcelona.

—¿De dónde es usted, señor Leary? ¿Del oeste de los Estados Unidos? Su acento…

—Caray, tiene buen oído. ¿Me permitiría invitarle a tomar algo? Querría charlar con usted.

No. De ninguna de las maneras. Aquel tipo era un periodista. Un metomentodo por definición. Tenía que buscar una excusa, sensata y creíble, para poner punto final a aquella conversación.

Y después, tenía que correr a su piso, hacer una maleta con lo más esencial y largarse a toda prisa de la ciudad, antes de que alguien más se interesara por la verdad detrás de la historia de Byron Mitchell.

Pero un temor absurdo a ser descubierto allí mismo por aquel periodista paralizó sus intenciones, sus pensamientos y todas y cada una de sus buenas ideas. Al final, lo único que salió de sus labios fue:

—Por supuesto. Hoy no he almorzado y me apetecería meter algo en el estómago.

Al menos ahí no había mentido.

IV

Byron se dejó guiar por Leary paseo de Gracia abajo en dirección a la plaza de Cataluña hasta llegar a un café cercano. El americano señaló con efusividad una curiosa construcción en la acera contraria, una colorida fachada serigrafiada, con un remate escalonado en la parte superior. Marcos escultóricos rodeaban los balcones, puertas y ventanas, que parecían saeteras de un castillo de cuento de hadas. En cualquier momento asomaría un caballero armado con una ballesta dispuesto a atacarles.

—¿No le fascina el dinamismo que se respira en esta parte de la ciudad? —dijo Leary—. Ese edificio, por ejemplo, se hallaba en construcción hasta hace bien poco. Tengo entendido que es un encargo de un adinerado empresario chocolatero a uno de los arquitectos más reconocidos de la ciudad, Puig i Cadafalch. —Sonrió como un niño—. En mi tierra, los tipos con dinero se limitan a erigir vulgares casas de madera.

A Byron le ganó la ternura en la mirada del periodista y asintió empático.

Ya en el interior del café, tomaron asiento en una de las mesas al pie de las cristaleras enfocadas al paseo, lejos de la sala de billar del fondo, desde donde llegaban los golpeteos de las bolas de marfil sobre el paño. Un camarero con chaleco a rayas y lazo vino a tomarles nota. Byron pidió un café y Leary una cerveza. En la mesa de al lado, un pimpollo peripuesto y una jovencita sonrojada pelaban la pava bajo la atenta supervisión de la carabina más amargada del mundo. La señora, vestida de gris oscuro del sombrero a los pies, dedicó un desabrido vistazo a Byron.

Leary, sentado en silencio, lo examinaba con curiosidad. Con la fascinación infantil desaparecida de sus ojos, el periodista estaba a punto de abrir la boca. Byron golpeó primero:

—¿Qué hace un periodista del Oeste americano en una pequeña ciudad europea como esta?

—¿Por qué se oculta en Barcelona el detective más famoso del mundo?

—Estoy retirado, ya se lo he dicho. —Byron se esforzó en mantener un aparente buen humor. Por debajo de la mesa, su pierna quería patear el suelo.

—Por lo que veo, parece usted seguir trabajando.

—¿Podría decirme para qué diario es esta entrevista?

Leary se sacudió como un jilguero risueño. Sacó una pitillera del pantalón y le ofreció un cigarrillo. Byron rechazó el ofrecimiento.

—Yo no lo llamaría «entrevista». Se trata solo de una conversación informal. —Se colocó un pitillo en los labios. De la pitillera también extrajo una cerilla.

—¿Entonces no piensa tomar notas?

—Lo cierto es que tengo muy buena memoria. —Se dio dos golpecitos en la sien. Prendió la cerilla contra el costado de la pitillera y encendió el cigarrillo.

El camarero apareció para servir el pedido.

—No me ha respondido —insistió Byron, apartándose para que el mozo tuviera acceso a la mesa.

—Voy un poco por libre. Cuando cazo un tema que afecta a la vida de la ciudad, me lo suelen comprar en el Diario de Barcelona, aunque también recibo algún encargo de corresponsalía del Times y de la agencia Havas.

—¿Y cómo ha llegado usted aquí?

—Veo que me va a costar entrevistarle.

—Creía que no se trataba de una entrevista.

—Touché.

—Disculpe, soy curioso por naturaleza. —Byron mostró las palmas y compuso su expresión más inocente.

—Bien, de acuerdo. Satisfaré su curiosidad. Espero que me valga de algo —Leary guiñó un ojo—. Verá, tuve algunos problemas en mi país. Escribí una serie de artículos sobre una familia de terratenientes del condado de Yuma, donde se editaba mi periódico. Hubo algunos feos conflictos entre ellos y los habitantes de un pueblo cercano, instigados por el gobernador del estado de Arizona, que mantenía divergencias con los intereses políticos de aquella familia. Los ánimos se caldearon y el patriarca acabó asesinado. Se montó un buen escándalo y desde la oficina del gobernador buscaron un chivo expiatorio al que culpar de todo. En resumen, tuve que salir de mi país y buscarme la vida en Europa. Pensaba instalarme en París o en Londres, pero desembarqué en Barcelona… hace ya un par de años. —Pareció sorprendido al tomar conciencia del paso del tiempo—. España acababa de perder la guerra colonial contra mi país y a los diarios de aquí les agradó que un periodista americano criticara a los políticos de allí.

Leary pausó su explicación para ventilar un cuarto de su jarra de cerveza de un trago. Byron dio un sorbo largo a su café antes de hablar:

—Pero ahora la situación entre las dos naciones se está normalizando.

—Por fortuna, en este tiempo me he labrado una buena reputación como periodista. Lo que me lleva a caer en la cuenta de que durante todo este tiempo solo hemos hablado de mí.

—Como le digo, no tengo mucho que explicar. Me he retirado.

—¿El Gran Detective Byron Mitchell se ha retirado? ¿El hombre que aseguró que… —Leary alzó un dedo pidiendo tiempo y rebuscó en el bolsillo trasero de su pantalón. Sacó una pequeña libreta que hojeó ágil antes de leer— «Si los buenos hombres no se mantienen vigilantes ante las faltas de los delincuentes, la sociedad moderna no se sostendrá»? ¿El hombre que atrapó al estrangulador de Brno, que desmanteló al grupo de bandoleros de Mirko Poliakov, en el norte de Serbia? —Cerró la libretita de golpe y le miró fijamente—. Esto me hace pensar en algo curioso: a usted se le conoce desde hace más de diez años… ¿Cuándo empezó en este trabajo? No he logrado encontrar ninguna fotografía suya por ninguna parte. Y los retratos que ilustran sus hazañas le muestran como un hombre con barba y de mayor edad…

Byron le interrumpió para evitar que siguiera por allí:

—Como bien dice, comencé muy joven mi trabajo de detective. A la gente joven no se la suele tomar en serio en según qué ámbitos. Por ello, desde un comienzo, tomé la decisión de disfrazarme. Nada estrambótico, solo pequeños retoques que me confirieran un aspecto, cómo decirlo…, más «formal». Me colocaba una barba postiza; me costó mucho que me creciera la mía propia.

—En cambio, ahora se afeita.

—Mi barba natural me pica horrores. Además, por fortuna, ya no tengo que mantener ninguna falsa imagen. —Byron hizo una pausa y se esforzó mucho en parecer sincero—. En confidencia, señor Leary, mi trabajo ha resultado agotador durante todos estos años. La gente con la que he tenido que tratar, los actos horribles que llegan a realizar algunas personas… El alma se te va contaminando poco a poco. Aquel jovenzuelo que gritaba a los cuatro vientos tonterías sobre la justicia no sabía nada del mundo. Considero que, a estas alturas, yo ya he cumplido con mi parte. Ahora le toca a hombres más jóvenes, como ese inspector Alfredo Martín. Estaré más que encantado de aconsejar puntualmente a quien me quiera escuchar, pero he decidido hacerme a un lado y pienso cumplirlo.

Leary no dijo nada. ¿Se lo habría tragado? El periodista pegó otro sorbo a su bebida y lo observó en silencio unos segundos más. Luego dio dos golpes con el canto de la libreta sobre la mesa y la guardó.

—De acuerdo, señor Mitchell. Voy a optar por creerle.

—No sabe cómo se lo agradezco.

—Si usted accede a hacerme un pequeño favor.

Byron mantuvo cara de póquer. Bebió café de nuevo sin quitar ojo a su interlocutor.

Leary continuó:

—Si fuera posible, le agradecería que me mantuviera informado de las novedades que le lleguen sobre este caso o de cualquier otro asunto que le pudieran consultar. A mí me conviene tener una fuente interesante de información para mis artículos y yo estaría encantado de ayudar en lo posible a un compañero expatriado.

Byron se recostó en la silla y cruzó los dedos ante su rostro:

—¿En qué cree usted que podría serme de ayuda?

—Por lo que he averiguado, el gobernador anda detrás de su arrendador, el señor Rius. No sería de extrañar que utilizara a su círculo de influencia para arremeter contra él. Yo estaría más que dispuesto a escribir un artículo favorable sobre su amigo. Siempre que sea inocente, claro.

—Por supuesto.

—Además, señor Mitchell, me cae usted bien. Creo que, en el fondo, usted y yo nos parecemos.

Lo cierto era que aquel tipo también le había caído bien, aunque de ninguna manera pensaba reconocerlo en voz alta.

—Por otra parte —siguió Leary—, es usted una presa demasiado apetecible como para dejarla escapar.

—Me lo tomaré como un cumplido.

Ya iba siendo hora de terminar con aquel mal trago, no fuera a ser que la cosa se complicara con el periodista. Byron apuró su café y se puso en pie. Leary hizo lo propio con su cerveza e imitó su movimiento. Byron ofreció su mano:

—Estaré más que encantado de charlar con usted. En el fondo sigo teniendo alma de cotilla, por lo que me encantaría conocer los rumores de la ciudad.

Leary correspondió al saludo. Tenía una mano fuerte y rugosa. Antes o durante su trabajo de periodista, había realizado alguno otro más físico. Un buen tema de conversación para otro día.

—Hasta pronto, señor Mitchell. Le estaré vigilando.

Byron sonrió, pero aquello le había sonado cercano a una amenaza. Aquel tipo no lo iba a dejar estar.

V

Byron dejó atrás el café y a Leary y cogió camino de regreso a casa, paseo de Gracia abajo. Un par de travesías adelante, se detuvo ante el escaparate de una sombrerería para asegurarse de que aquel periodista cotilla no le había seguido y, entonces, torció en dirección a la parada del tranvía. No tenía las más mínimas ganas de regresar junto a la señora de Rius. Cuanto más tiempo tardase, más podría simular que había estado indagando en el asunto Calafell.

Esperó cerca de diez minutos en la parada, junto a dos hombres vestidos con blusón y gorra de obrero y a una dama reseca, que se mantenía rígida para evitar el contacto visual con sus compañeros de espera. Llegó el vehículo y los dos trabajadores se colaron burlones por delante de la señora. La mujer refunfuñó su indignación. Byron le hizo un gesto galante para que subiera.

—Por favor, señorita.

La mujer sonrió con una dentadura estropeada y trepó al peldaño estirando la espalda como si fuera una reina.

Byron subió tras ella. Pagó los céntimos del billete y se dirigió al segundo piso del vehículo. No hacía demasiado frío, solo el suficiente para que el resto del pasaje se mantuviera a refugio en la zona cubierta. Allí arriba podría pensar con tranquilidad.

El tranvía reanudó la marcha y descendió el resto del paseo de Gracia en dirección a las Ramblas, esquivando peatones, carros y las bicicletas que atravesaban la vía de vez en cuando. Unos veinte minutos después, ya a la vista del monumento a Colón, Byron abandonó su asiento y se apeó en la parada más cercana al puerto.

Paseó distraído hasta el muelle de Atarazanas, donde los últimos pasajeros de un vapor descendían por la pasarela desde el lateral del barco. ¿De dónde vendrían? ¿Cuál sería el siguiente destino de la nave? Probablemente partiría en uno o dos días. A lo mejor, él podría ser uno de esos pasajeros; cambiar otra vez de vida y de identidad. Consultó su reloj de bolsillo. ¡Demonios! Era demasiado tarde; la oficina de su banco, el Crédit Lyonnais, ya habría cerrado. Memorizó el nombre del vapor. Quizá aún estaba a tiempo de ir a la oficina de la compañía naviera para informarse sobre si quedaban pasajes…

No. Todavía no. Antes tenía que aclarar sus temas pendientes en el banco. No podía organizar una nueva vida sin dinero para vivirla.

Un mozo le pidió, más bien le ordenó, que se apartara. La grúa del barco se preparaba para desembarcar los bultos y equipajes de los pasajeros y los mirones sobraban en aquel estrecho espacio.

Byron siguió puerto adelante y decidió perder un poco más de tiempo comiendo en una de las tabernas que alimentaban a los trabajadores. Junto a la Puerta de la Paz, al pie de la plataforma del basamento a Colón y bajo los graznidos de las gaviotas, devoró un plato de sardinas y un vaso de vino rebajado con agua. El local recordaba a otro que conoció en su infancia, en otro puerto de pescadores, en otra esquina del Mediterráneo. El lugar adonde acudía a menudo a rescatar sin éxito a su padre de la bebida y de las malas compañías.

Una barca a remo se aproximó a las escalinatas del muelle. El pescador dio un grito y un crío que esperaba a caballo de uno de los leones en la base del monumento a Colón corrió en respuesta. En cuanto el chaval llegó a la orilla, el hombre le lanzó un cabo de cuerda para que lo amarrara a un anclaje. Tras descender de la barca, el pescador le revolvió el pelo con cariño al crío y los dos se alejaron a pie.

El último bocado se le atravesó en la garganta. Abandonó la mesa, pagó y marchó rápido para olvidar junto al mar sus malos recuerdos. Regresó a la parada del tranvía y cogió el de la línea cuatro que subía de regreso al paseo de Gracia.

Bajó en la parada más cercana al edificio de los señores Rius. Al aproximarse a la entrada jugueteó con la idea de escabullirse hacia su piso; ya buscaría una excusa más tarde. Siempre podía recurrir a la bien conocida «esquiva personalidad» del Gran Detective, esa misma que le llevaba a aislarse durante horas o días de los demás, mientras analizaba cada matiz de un caso complicado. Por desgracia, en cuanto puso un pie en los escalones exteriores del edificio, Enrique asomó su seria efigie de fámulo solícito y le rogó que, por favor, lo acompañara. Tras atravesar el vestíbulo, esperaba Margarita, la criada, portando una bandeja en la que descansaba un sobre marrón.

—Señor Mitchell, le han dejado un mensaje —anunció.

—Por favor, Margarita —habló, serio, Enrique—, la señora quiere conversar un momento con el señor Mitchell. ¿Podría guardar ese mensaje hasta que terminaran? Si al señor no le importa…

Byron asintió y Margarita hizo una leve reverencia y se retiró.

Enrique le guio pasillo adelante hasta el salón, donde la señora de Rius esperaba en solitario. Contemplaba los ventanales que daban al paseo de Gracia al tiempo que se mordisqueaba una uña. Cuando los oyó entrar, se volvió y apartó rápido el dedo de la boca.

Su expresión se relajó, apenas un instante.

—Señor Mitchell… Discúlpeme. Esperaba que fuera mi marido.

Byron exageró de forma teatral al tirar de la cadena para consultar su reloj de bolsillo.

—¿Aún no ha regresado…? No debe preocuparse. Los policías gustan de darse importancia haciendo esperar a sus interrogados. ¿Envió mensaje a su abogado?

—Sí. Enrique se encargó de ello. El pasante del abogado Aloy vino a comunicarme que su jefe salió en dirección a jefatura nada más recibir mi noticia. ¿Cree que debería ir yo también?

—Estoy convencido de que por nada del mundo su marido querría verla en esa situación. —Byron se acercó a ella y le cogió las dos manos con suavidad—. Debe intentar no preocuparse, al menos no de momento. Por lo que he podido averiguar, la policía carece de pruebas concluyentes. —Tiró de ella, amable, para dirigirla hacia un sillón cercano. Tomó asiento enfrente—. Si me permite la osadía, querría preguntarle… ¿puede usted atestiguar la presencia de su marido en esta casa durante la noche pasada?

La señora de Rius apartó la mirada:

—Me temo que Bartomeu no regresó hasta la madrugada. Tenía una reunión importante. Él y su socio recibían a Víctor Aiguaviva. Es el hijo de un antiguo compañero, ya fallecido, de ellos dos; de sus años en Cuba. Es un joven muy inteligente que vive con su madre, compatriota de usted, allí arriba, en las islas inglesas. Mi marido y su socio intentan negociar con él una compra de maquinaria para la fábrica. Usted ya sabe que en su país andan más avanzados que aquí en esos temas. Ayer se reunían los tres para una cena de negocios y, como se trata de un hombre joven, querían enseñarle alguno de esos locales de ocio de la noche de la ciudad. Mi marido no entró en detalles ni yo se los solicité, por supuesto.

—Por supuesto.

—Ya sabe usted cómo son los caballeros. Les gusta cerrar los negocios alrededor de una mesa con bebidas.

El sonido de la puerta del recibidor abriéndose los alertó. La señora de Rius saltó del asiento como si se hubiera activado un muelle bajo ella. Byron, con bastante más calma, la imitó.

El señor Rius ingresó en tromba en la habitación, perseguido de cerca por Enrique, que fracasaba en su intento de hacerse con el sombrero y el abrigo de su señor. Bartomeu Rius los lanzó de mala manera sobre una silla y se fue directo al mueble bar.

Enrique recogió las prendas con diligencia y preguntó a Rius, que ya trasteaba por su cuenta entre las botellas:

—¿Quiere que le prepare una bebida al señor?

—Retírate, Enrique.

El mayordomo obedeció la orden y al instante regresó por donde había venido. El señor Rius se sirvió un buen pelotazo de coñac y solo cuando dio cuenta de él fue consciente de la presencia de su esposa y de su inquilino.

—Oh, Mitchell, está usted aquí. Le agradezco que haya hecho compañía a mi esposa en estos incómodos momentos.

—Bartomeu —intervino ella—, ¿te encuentras bien? —Él asintió con una sonrisa forzada. Estaba rubicundo. El lingotazo de coñac no parecía lo más adecuado en aquel momento, pero resultaba evidente que no pensaba lo mismo ya que se sirvió otro—. El señor Mitchell ha tenido la cortesía de acercarse a la casa de Calafell para investigar.

—Eso no era necesario, pero le agradezco el detalle. ¿Ha podido averiguar algo?

—Al señor Calafell lo mataron de un preciso disparo en el corazón.

—Madre de Dios. —Anna Coll de Rius se santiguó tres veces seguidas.

—Es una vergüenza lo que sucede en esta ciudad. Cada vez hay más delincuentes anarquistas campando a sus anchas por las calles. Ya ni en nuestras propias casas podemos estar seguros. Ni siquiera aquí, en el Ensanche.

El mitin político para dos espectadores del señor Rius no aportaba nada a la cuestión. Lo mejor era atajarlo:

—¿Qué le ha preguntado la policía en jefatura?

—Esos inútiles no tienen idea de nada. Se han pasado horas molestándome con absurdidades. Que si tenía problemas con Calafell, que si alguien podría atestiguar qué he hecho durante la pasada noche…

—¿Y alguien puede atestiguarlo?

Rius se quedó en silencio; la mirada fija en Byron. Los labios apretados en una fina línea blanca.

Segundos después, forzó una sonrisa con cierta superioridad.

—Sí. Les he explicado que Vidal Jordana, mi socio, y yo mantuvimos una cena de negocios con Víctor Aiguaviva. —Se volvió a su mujer, con el tono más afable desde que había cruzado la entrada—. Querida, con todo este follón no he tenido ocasión de explicártelo. Es un joven enérgico y agradable. Me recuerda mucho a su difunto padre. Le he invitado a cenar pasado mañana, para que le conozcas. —Se sirvió otra copa, de espaldas a Byron—. Mitchell, usted también está invitado, por supuesto. Será una pequeña reunión informal de amigos. —Mientras se llevaba la copa a los labios, se acercó a su mujer y la cogió de la mano—. Querida, te prometo que no abusaremos de las conversaciones de negocios.

Anna Coll de Rius asintió sonriente, en su perfecta interpretación de esposa de empresario burgués pudiente. En sus ojitos casi podía leerse «Ay, mi maridito».

El giro de la conversación había calmado a Rius. Byron se arriesgó a retomar el tema anterior:

—Entonces, cenó con su socio y con el señor Aiguaviva… ¿y después?

Rius soltó una risotada algo tensa.

—Veo que no suelta la presa, Mitchell.

—Discúlpeme, señor Rius, deformación profesional. Olvide mis preguntas.

—No, no… No se preocupe. —Rius tomó asiento y le invitó a acompañarle—. Le agradezco mucho su preocupación.

—Es lo menos, tras la amabilidad que han tenido por alquilarme un piso.

—Verá, Byron… ¿Puedo llamarle así?

—Por supuesto, Bartomeu.

Rius hizo cara extraña, como si su propio nombre le sonara ajeno. Al momento asintió cordial:

—Víctor Aiguaviva es un hombre joven, apenas veinte años, aunque las circunstancias tras la muerte de su padre en Cuba le han obligado a madurar y hacerse cargo de los negocios de su familia. El señor Jordana y yo quisimos mostrarle un poco de la vida social nocturna de la ciudad. Perdóname, querida.

—Los hombres y sus negocios —le disculpó ella.

—Estuvimos en un par de locales hasta bien entrada la noche. Tomamos unos licores en una taberna de la ciudad vieja y luego —Rius disminuyó considerablemente su tono de voz— asistimos al espectáculo de un local del Raval.

Su señora simuló una sordera repentina mientras recolocaba tres veces un jarrón sobre un estante hasta volver a dejarlo en su posición original.

—Después lo acompañamos en un coche de alquiler hasta su hotel. Luego Jordana me dejó en casa y se marchó con el cochero.

—Antes de todo eso, por la tarde, ¿para qué fue a visitar a Calafell?

—Nada importante. Esa misma mañana me había hecho llegar una nota en la que me indicaba que vendría para que le firmara unos papeles de la fábrica. Como yo tenía que salir, le avisé de que pasaría por su casa. Hicimos el trabajo y charlamos tomando café. Después me retiré.

Byron se tomó unos segundos, con su estudiada mirada perdida hacia el infinito. Inspiró hondo antes de seguir.

—Bien. ¿Qué más me podría contar sobre Calafell?

—Un hombre sencillo, trabajador. Empezó con nosotros hace algo más de dos años. Lo conocimos en una reunión social. Al principio no le hicimos mucho caso; ya teníamos buenos abogados. Pero era insistente y le dimos una oportunidad. Realizó muy bien nuestros primeros encargos, de inicio solo en casos privados, no del negocio.

—Se encargó de gestionar un tema de la herencia de mi padre —intervino la señora Rius. Su marido le clavó un brevísimo vistazo cortante. Anna Coll de Rius carraspeó y bajó el rostro hacia su falda.

—Eso solo fue un trabajo de rellenar y entregar formularios; un trámite sin apenas importancia.

En el estudio se creó un silencio incómodo. La señora de Rius siguió con la mirada baja. El señor Rius dejó de hablar. Byron mantuvo su atención fija en él, para ver hacia dónde tiraba.

El señor Rius realizó una inspiración exagerada y se echó atrás en el asiento. Su mujer se le acercó alarmada.

—Bartomeu, ¿te encuentras bien?

—Estoy agotado. La mañana ha sido muy larga.

Ella le tanteó la mejilla con el dorso de la mano. Byron captó la indirecta y se puso en pie.

—Será mejor que les deje solos para que puedan descansar.

Rius se alzó con pesadez y le estrechó la mano.

—Quiero darle las gracias una vez más. Por su ayuda y por prestarle apoyo a mi esposa en estas horas difíciles.

—No tiene ni que decirlo, señor Rius. Siempre es un placer.

—Estoy completamente seguro de que todo este asunto no llevará a ningún lado, pero, si fuera necesario, ¿podría contar con su ayuda?

—Estoy retirado, señor Rius.

—Por supuesto. No se hable más.

Rius llamó a Enrique y este acudió con el sombrero de Byron en la mano.