Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nórdica Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

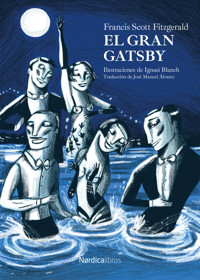

El gran Gatsby, publicada en 1925, ha sido considerada en numerosas ocasiones la mejor novela norteamericana del siglo xx. La historia se desarrolla en Nueva York y Long Island en los años veinte del pasado siglo y retrata de una manera brillante esos locos años de las fiestas, el jazz y el desenfreno previos a la Gran Depresión. Nick Carraway deja el Medio Oeste y llega a Nueva York en la primavera de 1922, una época de relajamiento moral y contrabando, en la que la bolsa sube como la espuma. Nick, que busca su propia versión del sueño americano, tiene como vecino a un misterioso millonario, Jay Gatsby, muy popular por sus impresionantes fiestas. Al otro lado de la bahía viven Daisy y su mujeriego marido, Tom Buchanan.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Francis Scott Fitzgerald

EL GRAN GATSBY

Ilustraciones de

Ignasi Blanch

Traducción de

José Manuel Álvarez

Otra vez para Zelda

Ponte el sombrero dorado si eso la impresiona;

si sabes saltar alto, hazlo también

hasta que exclame «¡Amante, amante del sombrero dorado

[y que salta tan alto,

mío has de ser!».

THOMAS PARKE D’INVILLIERS[1]

CAPÍTULO I

Cuando yo era más joven y más vulnerable, mi padre me dio un consejo que he tenido en cuenta desde entonces. «Cada vez que sientas deseos de criticar a alguien —me dijo—, recuerda que no todas las personas de este mundo han tenido los mismos privilegios que tú».

No añadió nada, pero siempre hemos sido especialmente comunicativos, de forma reservada, y comprendí que quería decir mucho más. En consecuencia, me inclino a reservarme los juicios, un hábito que ha llevado a confiar en mí a muchos personajes curiosos y también me ha hecho víctima de no pocos pelmazos consumados. La mente anormal detecta esta característica al momento y se apega a ella cuando se da en una persona normal, razón por la que en la universidad se me acusó injustamente de político, porque estaba al tanto de los secretos pesares de chiflados desconocidos. Casi todas las confidencias eran espontáneas: he fingido muchas veces sueño, preocupación o una ligereza hostil cuando alguna señal inconfundible me decía que tremolaba en el horizonte una revelación íntima; pues las revelaciones íntimas de los jóvenes, o al menos los términos en los que las expresan, suelen ser plagios y estar desfiguradas por supresiones obvias. Reservar los juicios es cuestión de esperanza infinita. Todavía me asusta un poco perderme algo si olvido que, como sugirió mi padre presuntuosamente y presuntuosamente repito yo, el sentido básico de decencia se reparte de forma desigual en el nacimiento.

Y, después de presumir así de mi tolerancia, he de confesar que tiene un límite. La conducta puede cimentarse en roca firme o en terreno pantanoso, pero, pasado determinado punto, me da igual en lo que se cimiente. Cuando regresé del Este el otoño pasado, creía que necesitaba que el mundo estuviese uniformado y en una especie de posición moral de firmes eterna; no quería más excursiones desenfrenadas con vislumbres del corazón humano. Solamente Gatsby, cuyo nombre da título a este libro, quedaba exento de mi reacción: Gatsby, que representaba todo por lo que siento verdadero desprecio. Si la personalidad es una continua sucesión de gestos acertados, entonces él poseía algo espléndido, una sensibilidad exagerada para las promesas de la vida, como si estuviese emparentado con una de esas complejas máquinas que registran los terremotos a más de quince mil kilómetros de distancia. Esa receptividad no tenía nada que ver con la susceptibilidad flácida que se dignifica con el nombre de «temperamento creativo»: era un don extraordinario para la esperanza, una disposición romántica que no he encontrado en nadie más y que es muy poco probable que vuelva a encontrar. No: Gatsby fue correcto al final; es lo que devoró a Gatsby, el polvo inmundo que flotaba en la estela de sus sueños, lo que puso fin a mi interés por las penas inútiles y los jadeantes júbilos de los hombres.

Mi familia ha disfrutado de una posición acomodada y distinguida en esta ciudad del Medio Oeste desde hace tres generaciones. Los Carraway tenemos algo de clan, y una tradición según la cual descendemos de los duques de Buccleuch, aunque el verdadero fundador de la rama a la que pertenezco fue el hermano de mi abuelo, que llegó aquí en 1851, envió a un sustituto a la Guerra de Secesión y creó la empresa de artículos de ferretería al por mayor que ahora dirige mi padre.

Yo no conocí a este tío abuelo, aunque se supone que me parezco a él, con especial referencia al retrato bastante duro que cuelga en el despacho de mi padre. Me licencié en New Haven[2] en 1915, exactamente un cuarto de siglo después que mi padre, y poco más tarde participé en la tardía migración teutónica conocida como la Gran Guerra. Tanto disfruté de la contraofensiva que regresé inquieto. El Medio Oeste ya no me parecía el cálido centro del mundo, sino el andrajoso borde del universo: así que decidí irme al Este a aprender el negocio de los bonos. Todos mis conocidos trabajaban en ese campo, por lo que supuse que podría mantener a uno más. Mis tíos y mis tías lo discutieron como si se tratara de elegir una escuela preparatoria y al fin dijeron: «Bueno, sss… sí», con gesto serio y dubitativo. Mi padre accedió a financiarme un año y, tras varias demoras, me trasladé al Este (de forma permanente, creía) en la primavera de 1922.

Lo práctico hubiera sido buscar alojamiento en la ciudad, pero la estación era calurosa y yo llegaba de una región de extensos prados y árboles acogedores, así que cuando un joven del despacho me propuso que alquiláramos una casa juntos en un pueblo próximo, me pareció una idea excelente. Él encontró la casa: un maltrecho bungalow, por ochenta dólares al mes; pero, a última hora, la empresa lo trasladó a Washington y yo me fui al campo solo. Tenía un perro (o al menos lo tuve unos cuantos días hasta que se escapó), un viejo Dodge y una asistenta finlandesa que me hacía la cama, me preparaba el desayuno y musitaba sabiduría finesa junto a la cocina eléctrica.

Me sentí solo unos días, hasta que, una mañana, me abordó en la carretera un individuo que había llegado después que yo y me preguntó desvalido:

—¿Cómo se llega a West Egg?

Se lo indiqué. Y cuando seguí mi camino, ya no me sentía solo. Era un guía, un explorador, un primer colono. Él me había otorgado inesperadamente el derecho de vecindad.

Así que con el sol y la gran eclosión de las hojas que crecían en los árboles como crecen las cosas en las películas a cámara rápida, sentía la consabida convicción de que la vida renacía con el verano.

Había muchísimo que leer, por un lado, y abundante buena salud que aspirar del joven aire vivificador. Compré una docena de libros sobre banca, crédito y valores de inversión, y esperaban en mi librería en rojo y oro como monedas recién acuñadas que prometían desvelar los secretos extraordinarios que solo Midas, Morgan y Mecenas conocían. Y tenía la muy noble intención de leer muchos otros libros. Había sido bastante literario en la universidad —un año escribí una serie de editoriales muy solemnes y obvios para el Yale News— y me disponía entonces a recuperar todo aquello en mi vida para convertirme de nuevo en el más limitado de todos los expertos: el «hombre polifacético». No es un epigrama: al fin y al cabo, se mira mucho mejor la vida desde una sola ventana.

Fue pura casualidad que alquilara una casa en una de las comunidades más extrañas de los Estados Unidos. Estaba situada en la isla alargada y bulliciosa que se extiende al este de Nueva York, y en la que hay, entre otras curiosidades naturales, dos formaciones terrestres insólitas. A unos treinta kilómetros de la ciudad, dos huevos enormes, de idéntico contorno y separados solo por una bahía de cortesía que se adentra en el cuerpo de agua salada más domesticado del hemisferio occidental: el gran corral húmedo del estrecho de Long Island. No son óvalos perfectos —son planos en la base los dos, como el célebre huevo de la historia de Colón—, pero su parecido físico ha de ser fuente de perenne confusión para las gaviotas que los sobrevuelan. Para las criaturas sin alas, es un fenómeno más llamativo que se diferencien en todos los detalles salvo en la forma y el tamaño.

Yo vivía en el huevo del Oeste, el West Egg, el…, bueno, el menos elegante de los dos, aunque este sea el tópico más superficial para denominar el estrafalario y no poco siniestro contraste entre ambos. Mi casa se hallaba en la misma punta del huevo, solo a cincuenta metros del estrecho, encajonada entre dos mansiones colosales que se alquilaban por doce o quince mil dólares la temporada. La mansión que quedaba a mi derecha era colosal según cualquier criterio: una auténtica imitación de algún ayuntamiento de Normandía, con una torre a un lado, flamante bajo una fina barba de hiedra verde, piscina de mármol y más de dieciséis hectáreas de césped y jardín. Era la mansión de Gatsby. O, mejor dicho, puesto que yo no conocía al señor Gatsby, era la mansión donde vivía un caballero con ese nombre. Mi casa era una ofensa para la vista, pero una ofensa leve, y se había pasado por alto, así que yo tenía una vista del mar, una vista parcial del césped de mi vecino y la consoladora proximidad de millonarios: todo por ochenta dólares al mes.

En la otra orilla de la pequeña bahía brillaban los blancos palacios del elegante huevo del Este, el East Egg, y la historia del verano empieza, en realidad, la tarde que fui allí a cenar con Daisy y con Tom Buchanan. Daisy y yo éramos parientes lejanos, y Tom y yo nos habíamos conocido en la universidad. Y justo después de la guerra, había pasado dos días con ellos en Chicago.

El marido de Daisy contaba en su haber, entre otros logros físicos, haber sido uno de los mejores extremos que haya jugado al fútbol americano en New Haven: una figura nacional, en cierto modo, uno de esos individuos que alcanzan excelencia limitada tan considerable a los veintiún años que todo les resulta después decepcionante. Su familia era inmensamente rica —su libertad con el dinero había sido motivo de censura ya en la universidad—, pero se habían marchado de Chicago y vivían en el Este con una elegancia que te cortaba la respiración: se habían llevado de Lake Forest, por ejemplo, una cuadra de caballos de polo. Resultaba difícil asimilar que un individuo de mi generación fuese tan rico como para poder hacer aquello.

No sé por qué se habían trasladado al Este. Habían pasado un año en Francia sin ninguna razón concreta y luego vagaron de aquí para allá sin cesar, dondequiera que la gente jugase al polo y se congregasen los ricos. Aquel era un traslado permanente, me dijo Daisy al teléfono, pero yo no lo creí: aunque no tenía acceso al corazón de Daisy, creía que Tom seguiría vagando siempre, buscando con cierta melancolía la dramática turbulencia de algún partido de fútbol irrecuperable.

Y ocurrió así que una tarde cálida y ventosa fui en coche al East Egg a ver a dos viejos amigos a quienes apenas conocía. Su casa era incluso más primorosa de lo que yo esperaba, una alegre mansión colonial georgiana roja y blanca que dominaba la bahía. El césped empezaba en la playa y se extendía casi medio kilómetro hasta la puerta principal, saltando sobre relojes de sol, senderos enladrillados y jardines ardientes —finalmente, al llegar a la casa, como arrastrado por el impulso de la carrera, se deslizaba hacia arriba por su costado en brillantes parras—. Rompía la fachada una hilera de puertaventanas que resplandecían con reflejos dorados, abiertas de par en par a la tarde cálida y ventosa, y Tom Buchanan, ataviado con ropa de montar, las piernas separadas, esperaba plantado en el porche.

Había cambiado desde los años de New Haven. Ahora era un hombre corpulento de treinta años, cabello pajizo, gesto duro y actitud prepotente. Los ojos luminosos y arrogantes dominaban su rostro y le daban la apariencia de estar siempre inclinado hacia delante agresivamente. Ni siquiera la ostentosa elegancia afeminada de su atuendo de montar ocultaba la enorme fuerza de aquel cuerpo: parecía llenar las botas relucientes hasta tensar arriba el nudo de los cordones y veías desplazarse una gran masa muscular bajo la fina tela de la chaqueta cuando movía los hombros. Era un cuerpo capaz de una gran presión: un cuerpo cruel.

Su voz ronca y fuerte de tenor intensificaba la impresión displicente que transmitía. Había en ella una nota de desdén paternalista incluso hacia las personas que le agradaban, y algunos hombres de New Haven aborrecían su resolución.

«Bueno, no creáis que mi opinión sobre estos asuntos es inapelable solo porque soy más fuerte y más hombre que vosotros», parecía decir. Habíamos pertenecido a la misma asociación de estudiantes los últimos cursos y, aunque nunca intimamos, siempre tuve la impresión de que le caía bien y que buscaba mi aprecio con aquella exasperación suya ruda y desafiante.

Hablamos unos minutos en el porche soleado.

—Tengo un lugar estupendo aquí —me dijo, lanzando miradas alrededor con impaciencia.

Me hizo girar cogiéndome del brazo y recorrió con una mano ancha extendida el panorama, que incluía un jardín italiano, veinte áreas de rosales de intenso y punzante aroma y una lancha motora chata batida por la marea mar adentro.

—Pertenecía a Demaine, el del petróleo —me hizo dar la vuelta de nuevo, brusco y cortés—. Vamos, entremos.

Cruzamos un vestíbulo de techo alto hasta un espacio luminoso color rosa claro, frágilmente unido a la casa por puertaventanas a ambos lados. Estaban entreabiertas y brillaban blancas en la hierba exterior que parecía adentrarse un poco en la casa. La brisa agitaba las cortinas hacia dentro en un lado y hacia fuera en el otro como banderas pálidas, retorciéndolas y alzándolas hacia la tarta de boda escarchada del techo y levantando ondas en la alfombra color vino, sombreándola como el viento en el mar.

El único objeto completamente estacionario de la habitación era un sofá enorme en el que dos jóvenes se mantenían a flote como en un globo anclado. Iban las dos de blanco, y los vestidos se ondulaban y aleteaban como si acabaran de regresar de un breve vuelo por la casa. Debí de quedarme unos instantes escuchando el chasquido y el azote de las cortinas y el gemido de un cuadro de la pared. Se oyó luego un estruendo cuando Tom Buchanan cerró las ventanas de atrás: cesó el viento en la habitación y las cortinas, los tapices y las dos jóvenes aterrizaron lentamente.

No conocía a la más joven. Estaba echada cuan larga era en su lado del sofá, completamente inmóvil y con el mentón un poco alzado, como si tuviera en él algo en equilibrio que era muy probable que se cayera. Si me vio por el rabillo del ojo no dio ninguna muestra de ello; en realidad, casi me sorprendí al murmurar una disculpa por haberla molestado al entrar.

Daisy, la otra joven, intentó levantarse —se inclinó ligeramente hacia delante con expresión decidida— y se echó a reír, una risilla absurda encantadora, y yo también me reí y me acerqué a ella.

—Estoy p-paralizada de alegría —volvió a reírse como si hubiese dicho algo muy ingenioso y me retuvo la mano un momento mirándome a la cara, prometiendo que no había nadie en el mundo a quien más deseara ver. Era una costumbre suya. Me indicó en un susurro que la joven malabarista se apellidaba Baker. (He oído decir que Daisy susurraba solo para obligar a la gente a inclinarse hacia ella; una crítica irrelevante que no le quitaba encanto.)

En todo caso, la señorita Baker movió los labios, me saludó inclinando la cabeza de un modo casi imperceptible y volvió a alzarla rápidamente —sin duda el objeto que mantenía en equilibrio se había tambaleado un poco y eso la había asustado—. Acudió de nuevo a mis labios una disculpa. Casi cualquier demostración de absoluta confianza en uno mismo me arranca un tributo anonadado.

Volví a mirar a Daisy, que empezó a hacerme preguntas en voz baja y vibrante. Era la clase de voz que el oído sigue en sus altos y bajos como si cada parlamento fuese un arreglo de notas que no volverán a interpretarse juntas. Su rostro era triste y encantador, con rasgos brillantes, ojos luminosos y luminosos labios apasionados, pero su voz contenía una excitación que los hombres que la habían amado no olvidaban fácilmente: una compulsión cantarina, un «escucha» susurrado, la promesa de que ella había hecho cosas divertidas sensacionales poco antes y que aguardaban cosas divertidas sensacionales en la hora siguiente.

Le conté que había pasado un día en Chicago de camino hacia el Este y que muchas personas me habían pedido que le diera recuerdos cariñosos de su parte.

—¿Me añoran? —exclamó extasiada.

—Toda la ciudad está afligida. Todos los coches llevan la rueda trasera izquierda pintada de negro como una corona de duelo y se oye durante toda la noche un lamento persistente por la costa norte.

—¡Qué fascinante! Volvamos, Tom. ¡Mañana! —Luego añadió sin que viniese a cuento—: Tienes que ver a la niña.

—Me gustaría.

—Está dormida. Tiene tres años. ¿No la has visto nunca?

—Nunca.

—Bueno, tienes que verla. Es…

Tom Buchanan, que había estado vagando inquieto por la habitación, se paró entonces y me apoyó la mano en el hombro.

—¿A qué te dedicas, Nick?

—Soy agente de bonos.

—¿Con quién?

Se lo dije.

—Nunca he oído hablar de ellos —comentó con decisión.

Me molestó.

—Ya oirás —contesté—. Oirás si sigues en el Este.

—Lo haré, no te preocupes, seguiré aquí —dijo, mirando a Daisy y luego a mí, como si estuviese pendiente de alguna otra cosa—. Sería un condenado imbécil si viviese en cualquier otro sitio.

—¡Por supuesto! —dijo entonces la señorita Baker, tan de improviso que me sobresalté: era lo primero que decía desde que yo había entrado en la habitación. Evidentemente, la sorprendió tanto a ella como a mí, porque bostezó y se levantó con una serie de hábiles y rápidos movimientos.

—Estoy agarrotada —se lamentó—, no sé cuánto tiempo llevo echada en ese sofá.

—A mí no me mires —replicó Daisy—. Me he pasado la tarde intentando llevarte a Nueva York.

—No, gracias —dijo la señorita Baker al ver los cuatro cócteles que llegaban de la cocina en aquel momento—. Estoy en un periodo de riguroso entrenamiento.

—¡No me digas! —dijo su anfitrión, mirándola incrédulo, y se tomó el cóctel como si fuese una gota en el fondo de un vaso—. No entiendo cómo lo consigues.

Miré a la señorita Baker, preguntándome qué sería lo que «conseguía». Me complacía mirarla. Era una joven esbelta, de senos pequeños y talle erguido que acentuaba cuadrando los hombros como un cadete. Me devolvió la mirada con unos ojos grises fatigados por el sol con afable curiosidad recíproca y un pálido semblante, encantador y descontento. Se me ocurrió entonces que la había visto en algún sitio, o había visto una fotografía suya.

—Vives en el West Egg —comentó en tono despectivo—. Conozco a alguien allí.

—Yo no conozco a nadie…

—Tienes que conocer a Gatsby.

—¿Gatsby? —preguntó Daisy—. ¿Qué Gatsby?

Anunciaron la cena antes de que pudiera contestarle que era mi vecino; Tom Buchanan deslizó imperiosamente su brazo tenso bajo el mío y me sacó de la habitación como quien mueve una ficha a otra casilla del damero.

Las dos jóvenes nos precedieron, gráciles, lánguidamente, las manos levemente posadas en las caderas, hasta el rosado porche abierto al crepúsculo, donde cuatro velas titilaban sobre la mesa al viento que había amainado.

—¿Por qué velas? —protestó Daisy, ceñuda. Las apagó con los dedos—. Dentro de dos semanas será el día más largo del año —nos miró con expresión radiante—. ¿Esperáis siempre que llegue el día más largo del año y luego os lo saltáis? Yo siempre espero el día más largo del año y luego me lo salto.

—Deberíamos planear algo —dijo la señorita Baker con un bostezo, sentándose a la mesa como si se estuviese acostando en la cama.

—De acuerdo —dijo Daisy—. ¿Qué planeamos? —recurrió a mí desvalida—: ¿Qué hace la gente?

Antes de que yo pudiera contestar, clavó los ojos con expresión de pánico en su dedo meñique.

—¡Mirad! —se quejó—. Me he hecho daño.

Miramos todos: tenía el nudillo amoratado.

—Has sido tú, Tom —dijo en tono acusador—. Ya sé que fue sin querer, pero lo hiciste. Es lo que saco en limpio por haberme casado con un bruto, una mole, con un voluminoso y enorme espécimen físico de…

—Aborrezco la palabra mole —objetó Tom irritado—. Incluso en broma.

—Mole —insistió Daisy.

Ella y la señorita Baker hablaban a veces al mismo tiempo discretamente y con una intrascendencia burlona que nunca era del todo parloteo, que era tan frío como sus vestidos blancos y sus miradas impersonales carentes de deseo. Estaban allí y nos aceptaban a Tom y a mí, haciendo solo un esfuerzo grato y cortés por divertir o divertirse. Sabían que la cena terminaría pronto y poco después terminaría también la velada, que se olvidaría despreocupadamente. Era muy distinto del Oeste, donde una velada pasaba rápido de una etapa a otra hasta su conclusión, con una expectación continuamente frustrada o con un vivo temor nervioso al momento mismo.

—Me haces sentirme un salvaje, Daisy —confesé al segundo vaso de un clarete acorchado, aunque por lo demás impresionante—. ¿No puedes hablar de las cosechas o algo así?

No quería decir nada en particular con este comentario, pero se interpretó de forma insólita.

—La civilización se está desmoronando —objetó Tom furioso—. He empezado a ver las cosas con un pesimismo terrible. ¿Has leído El ascenso de los imperios de color de ese tal Goddard?[3]

—Bueno, no —respondí, bastante sorprendido por su tono.

—Pues es un libro estupendo y debería leerlo todo el mundo. La idea es que si nosotros no estamos atentos la raza blanca se… se hundirá completamente. Es todo material científico; está demostrado.

—Tom se está volviendo muy profundo —dijo Daisy con una expresión de tristeza despreocupada—. Lee libros profundos que contienen palabras largas. ¿Cuál era aquella palabra que…?

—Bueno, estos libros son científicos —insistió Tom mirándola con impaciencia—. Este tipo ha investigado el asunto a fondo. Nos corresponde vigilar a nosotros, que somos la raza dominante, o estas otras razas lo controlarán todo.

—Tenemos que barrerlos —susurró Daisy parpadeando con ferocidad hacia el sol ardiente.

—Tendríais que vivir en California —empezó a decir la señorita Baker, pero Tom la interrumpió moviéndose pesadamente en la silla.

—La idea es que somos nórdicos. Yo y tú y tú y… —tras una vacilación infinitesimal incluyó también a Daisy con un leve cabeceo, y ella volvió a hacerme un guiño—. Y hemos producido todo lo que constituye la civilización; bueno, la ciencia y el arte y demás. ¿Comprendes?

Había algo patético en su concentración, como si ya no le bastara su suficiencia, más profunda que en otros tiempos. Cuando sonó poco después el teléfono de la casa y el mayordomo acudió a contestar, Daisy aprovechó la interrupción momentánea para inclinarse hacia mí.

—Te contaré un secreto familiar —me susurró con entusiasmo—. Es sobre la nariz del mayordomo. ¿Quieres saber la historia de la nariz del mayordomo?

—Para eso he venido esta noche.

—Bueno, no siempre ha sido mayordomo; antes era el encargado de la plata de una gente de Nueva York que tenía un servicio de mesa para doscientas personas. Él se ocupaba de limpiarla de la mañana a la noche, hasta que al final empezó a afectarle a la nariz…

—Las cosas fueron de mal en peor —sugirió la señorita Baker.

—Sí. Las cosas fueron de mal en peor hasta que, al final, tuvo que renunciar a su puesto.

Durante un instante la última luz del sol iluminó su rostro con romántico afecto; su voz me obligó a inclinarme hacia delante mientras escuchaba conteniendo la respiración: luego se disipó el brillo, las luces la abandonaron con la tristeza lenta de los niños cuando dejan una agradable calle al caer la noche.

El mayordomo regresó y le susurró algo a Tom al oído, tras lo cual Tom frunció el ceño, retiró la silla de la mesa y fue a atender la llamada sin decir palabra. Como si su ausencia hubiese avivado algo dentro de ella, Daisy se inclinó de nuevo hacia delante, la voz luminosa y cantarina.

—Me encanta verte sentado a mi mesa, Nick. Me recuerdas un… una rosa, una rosa perfecta. ¿No es cierto? —se volvió hacia la señorita Baker buscando confirmación—: ¿Una rosa perfecta?

No era cierto. Ni siquiera me parezco vagamente a una rosa. Solo estaba improvisando, pero emanaba de ella una calidez conmovedora, como si su corazón intentara llegar a ti oculto en una de aquellas palabras entrecortadas, emocionantes. Luego, dejó de pronto la servilleta en la mesa, se excusó y se fue a la casa.

La señorita Baker y yo intercambiamos una breve mirada conscientemente desprovista de significado. Cuando yo estaba a punto de decir algo ella se incorporó muy atenta y dijo «¡Chisss!» en tono de advertencia. Se oía un murmullo contenido en la habitación contigua, y la señorita Baker se inclinó con descaro para poder oír. El murmullo tembló al borde de la coherencia, se hizo más bajo, subió de tono, acalorado, cesó del todo.

—El señor Gatsby que mencionaste es mi vecino… —dije.

—No hables. Quiero saber lo que pasa.

—¿Pasa algo? —pregunté ingenuamente.

—¿Quieres decir que no lo sabes? —me preguntó ella sinceramente sorprendida—. Yo creía que lo sabía todo el mundo.

—Yo no.

—Bueno… —dijo ella, vacilando—, Tom tiene una mujer en Nueva York.

—¿Tiene una mujer? —repetí perplejo.

La señorita Baker asintió.

—Podría tener la decencia de no telefonear a la hora de la cena. ¿No te parece?

Casi antes de que pudiese comprender lo que ella quería decir, se oyó el aleteo de un vestido y un crujir de botas de cuero y Tom y Daisy volvieron a la mesa.

—¡Era inevitable! —exclamó Daisy con tensa jovialidad.

Se sentó, miró escrutadora a su amiga y luego a mí, y continuó:

—He mirado fuera un momento y es muy romántico. Hay un pájaro en el césped que supongo que es un ruiseñor llegado en un barco de la compañía Cunard o de la White Star. Está cantando… —su voz cantó—: Es romántico, ¿verdad, Tom?

—Muy romántico —contestó él, y añadió dirigiéndose a mí con abatimiento—: Si hay bastante luz después de cenar, me gustaría llevarte a las caballerizas.

Sonó en el interior el teléfono bruscamente y cuando Daisy dirigió a Tom un cabeceo terminante, el tema de las caballerizas, todos los temas, en realidad, se desvanecieron en el aire. Entre los fragmentos rotos de los últimos cinco minutos sentados a la mesa, recuerdo que se volvieron a encender las velas, inútilmente, y que me daba cuenta de que quería mirar a cada uno de ellos a la cara y de que evitaba sin embargo sus miradas. No podía imaginar lo que pensaban Daisy y Tom, pero dudaba incluso de que la señorita Baker, que parecía haber dominado cierto escepticismo duro, consiguiera quitarse de la cabeza la premura metálica estridente de aquella quinta invitada. La situación podría haber parecido fascinante a ciertos temperamentos: mi impulso instintivo era telefonear inmediatamente a la policía.

Huelga decir que no volvieron a mencionarse los caballos. Tom y la señorita Baker, con varios palmos de penumbra entre ellos, regresaron a la biblioteca como si lo hiciesen a un velatorio al lado de un difunto perfectamente tangible, mientras yo, intentando parecer gratamente interesado y un poco sordo, seguí a Daisy por una serie de galerías conectadas hasta el pórtico. Nos sentamos uno al lado del otro en la densa penumbra en un sofá de mimbre.

Daisy se llevó las manos a la cara como para palpar su forma encantadora, y sus ojos fueron poco a poco perdiéndose en el aterciopelado anochecer. Me daba cuenta de que la dominaban emociones turbulentas, así que le hice algunas preguntas sobre su hijita que creía que serían tranquilizadoras.

—No nos conocemos muy bien, Nick —me dijo de pronto—. Aunque seamos parientes. No asististe a mi boda.

—No había regresado de la guerra.

—Es cierto —vaciló—. En fin, lo he pasado muy mal, Nick, y soy bastante cínica con todo.

Era evidente que tenía motivos para serlo. Esperé que siguiera hablando, pero guardó silencio y, al poco rato, volví sin mucha convicción al tema de su hija.

—Supongo que habla y… y come y demás.

—Sí, claro —me miró con expresión ausente—. Escucha, Nick. Déjame que te cuente lo que dije cuando nació la niña. ¿Te gustaría saberlo?

—Me encantaría.

—Te indicará cómo me he sentido con… las cosas. Verás, todavía no hacía una hora que había nacido la niña y Tom estaba Dios sabe dónde. Desperté del éter con una sensación de absoluto abandono y pregunté enseguida a la enfermera si era niño o niña. Me dijo que era niña, así que volví la cabeza y lloré. Me dije: «Muy bien. Me alegra que sea niña. Y espero que sea tonta… es lo mejor que puede ser una niña en este mundo, una tontita preciosa».

—Mira, yo creo que todo es terrible de cualquier forma —añadió, muy convencida—. Todos piensan lo mismo: la gente de ideas más avanzadas. Y yo lo sé. He estado en todas partes y lo he visto todo y lo he hecho todo —lanzó una mirada relampagueante a su alrededor con una expresión de desafío, bastante parecida a la de Tom, y se rio con un desdén emocionante—. Sofisticada…, ¡santo cielo, soy sofisticada!

En cuanto guardó silencio, dejando de exigirme atención, credulidad, sentí la falta de sinceridad básica de lo que había dicho. Esto me molestó, como si toda la velada hubiese sido en cierta forma una argucia para exigirme una emoción contributiva. Esperé y, efectivamente, me miró enseguida con una sonrisa satisfecha en su preciosa cara, como si hubiese confirmado su afiliación a una distinguida sociedad secreta a la que ella y Tom perteneciesen.

En el interior, la sala carmesí resplandecía de luz.

Tom y la señorita Baker estaban sentados uno a cada lado del largo sofá y ella le leía en voz alta el Saturday Evening Post