Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

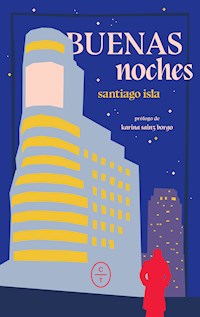

- Herausgeber: Círculo de Tiza

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

El hombre de mi vida narra las vidas de un grupo de jóvenes diletantes que se mueven entre la frivolidad que exhiben y la tragedia que esconden, en un entorno en el que la felicidad y el éxito -reales o ficticios- son las únicas señas de identidad. Los protagonistas, un arquitecto homosexual tímido y desorientado y una joven tan atractiva y encantadora como vulnerable y herida, viven cada día como si fuera el último en el barrio de moda de Madrid, Salesas, que representa un universo cerrado, una forma de estar en el mundo. Encontrar al hombre de su vida significa para ambos la fórmula para dar sentido a las suyas, abocadas a un destino incierto. Recién entrados en la treintena, alargan una juventud que se les escapa rodeados de excéntricos personajes cuya única característica común es que en ellos nada es del todo lo que parece.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 230

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

De esta edición: © Círculo de Tiza

Primera edición: marzo 2025

© Del texto: Santiago Isla

© De la fotografía del autor: Jaime Rodríguez López

© De la ilustración: Retrato del bailarín Alexander Sakharoff de Alexej Jawlensky (1909)

Título: El hombre de mi vida

Diseño de cubierta: Miguel Sánchez Lindo

Corrección ortotipográfica: Alberto Honrado

Maquetación: María Torre Sarmiento

Impreso en España por Imprenta Kadmos, S. C. L.

ISBN: 978-84-129517-7-6

ISBN: 978-84-129517-8-3

Depósito legal: M-3630-2025

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo, ya sea electrónico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la sociedad.

A Isa

“Sabía que ella era extraordinaria, pero no sabía hasta qué punto podía ser extraordinaria una chica bien”.

F. Scott Fitzgerald. El gran Gatsby

-“Qué dirías de mí?

-Diría que eres una adorable criatura”

Truman Capote. Adorables criaturas

I’ve looked at life from both sides now

From win and lose and still somehow

It’s life’s illusions I recall

I really don’t know life at all

Joni Mitchell. Both Sides Now

Índice

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Seis

Siete

Ocho

Nueve

Diez

Once

Doce

Trece

Catorce

Quince

Dieciséis

Diecisiete

Dieciocho

Retrato del bailarín Alexander Sakharoff de Alexej Jawlensky (1909)

Uno

De todas las personas que he amado en mi vida, Sofía Peláez es la única que me ha devuelto su amor sin reserva alguna. Ni mi madre, que en su afán de liberarse me desatendió, ni mis ligues, que se hartaron de lidiar con mi introversión y mis manías, ni mis amigos gays, que daban la sensación de amarme solo como antídoto puntual contra el aburrimiento —y a los que yo recurría igual como un consuelo pasajero—, nadie se acercó a la pureza y el desinterés de Sof. Sofía Peláez es el único amor verdadero de mi vida.

Yo no soy, sin embargo, el único amor de la suya. Sof ha amado a muchos hombres, y por todos ellos en algún momento concreto lo habría dado todo, y el recuerdo de esos hombres duerme siempre con ella y es capaz de despertar con una simple mirada o un mensaje. Sofía vive tendiendo puentes que luego no sabe quemar. Ni siquiera cuando acude a la médium para que la ayude a deshacer los nudos. O cuando desaparece semanas aquejada de algún dolor probablemente ficticio, tiempo que también emplea, según sus palabras, para hacer ayuno de sentimientos. Es un ser nacido para amar, y el amor es un suceso del todo irracional, que se ejerce sin frenos. Por eso a mí, que soy todo coraza, Sof me desarmó desde el momento en que la conocí. Estaba hecha de cristal: frágil, sí, pero transparente. Todos la admirábamos a nuestra manera. Y a todos, no solo a Sof, nos pasaron cosas tan intensas ese año que merecen ser contadas.

Antes de empezar me gustaría aclarar algo. Soy consciente de lo que tienen de opereta nuestras vidas. A veces pienso que nuestra existencia es como un cuento, un disparate, un ligerísimo desastre, pero los protagonistas de ese desastre somos solo nosotros, y vivimos y sufrimos en consecuencia. Puede que estemos demasiado obsesionados con la belleza. Puede que hayamos visto demasiados capítulos de Sexo en Nueva York. Vivimos en Salesas, el barrio más bonito del centro de Madrid, y nuestras angustias casi nunca son materiales, solo existenciales o estéticas. Si la gente escuchara la cantidad de veces que decimos “tía, estoy fatal”, nos responderían “no sabes lo que es estar fatal”. Si les señaláramos nuestro diván, ellos enseñarían su herida. Pero cada uno es hijo de sus circunstancias, de su mundo, y ni todas las guerras ni el hambre del planeta podían evitar que hubiera momentos en los que nos sintiéramos perdidos, incompletos, y que esa angustia fuera real porque era nuestra.

Aclarado esto, tengo que ser honesto. Siento que ese año verdaderamente ocurrió algo. En la vida hay momentos que reverberan como décadas. Pequeños destellos que acumulan la intensidad de los anhelos de toda una existencia. Durante aquellos meses, el año en que cumplíamos treinta, las costuras de Salesas se tensaron hasta dejarnos en la desnudez. Hubo quien se reconoció en su retrato. Hubo otros que se avergonzaron de sí mismos y no supieron si taparse el cuerpo o la cara. Algunos, simplemente, no pudieron elegir.

Estábamos a principios de septiembre. Salesas se despertaba del sueño del verano, dividido entre los que de mala gana recuperaban su vida real y los que, como yo, se alegraban de volver a su casa, a su cama y a su nevera. De nuevo las calles se poblaban de gente. De nuevo abrían las coctelerías, los restaurantes, las floristerías. Había en nuestro barrio un encantamiento delicioso, algo ligero, casual, como si un soplo de viento de repente lo hubiera plantado entero. Las tiendas ofrecían todas la belleza de lo inútil: velas, perfumes, ropa extravagante, fotografía analógica. Uno sentía al entrar en ellas la perfección artificial de esas cosas brillantes que de cuando en cuando produce la humanidad, como una copa de vidrio o una pompa de jabón.

Así de ligeros éramos también sus habitantes. Todos menos uno: yo. Aunque igual de enamorado de la belleza que los otros, siempre he sentido en mi interior una clara inclinación a la tragedia. Quizás es defecto de profesión: soy arquitecto, así que poseo la mentalidad cuadriculada del ingeniero más la sensibilidad torturada del artista. También un miedo terrible a sentirme incomprendido. Quizás es que soy el único habitante del barrio verdaderamente reflexivo, que se plantea sus actos y su manera de ser, analizándolos de manera obsesiva. Alguna vez he acariciado ese pensamiento con soberbia. Luego lo he descartado, y con razón. Simplemente, las almas como la mía tendemos a la soledad y vemos el mundo con una distancia incómoda, paralizante. Por eso acabamos amando con locura a las pocas personas que consiguen arrancarnos de esa tibieza total, porque nos ofrecen un pedazo de algo intenso que apenas hemos podido probar: la vida.

Sof era eso para mí.

Esa tarde de septiembre habíamos quedado para ver la exposición de Artaud, nuestro amigo fotógrafo. Ella acababa de llegar de Ibiza. Apareció por la calle Bárbara de Braganza con un vestido vaporoso y sus piernas largas y morenas de adolescente, aunque ya no lo fuera. Quitando los bondadosos efectos del verano, nada había cambiado en ella durante las vacaciones: misma mirada brillante, aunque esquiva si la observabas de frente; misma manera de hablar entusiasta y atolondrada, como si las palabras y los sentimientos que esas palabras nombraban quisieran salir todos a la vez. El larguísimo pelo rubio, la nariz respingona, los cambios de humor, los tropiezos al andar… Era como volver a estar en casa. Nos dimos un abrazo de auténticas locas, solo interrumpido por las protestas de una señora a quien Sof había soltado un bolsazo en las costillas al abalanzarse sobre mí.

—Gabri —dijo, feliz, cogiéndome del brazo mientras entrábamos en la galería—. Tú y yo haríamos muy buena pareja. ¡Y es que te veo tan guapo! Los gays sois como el diez por ciento de la población, pero el noventa por ciento de los guapos, y eso es una desgracia para todos menos para vosotros.

La galería era simple: apenas una gran habitación blanca, completamente diáfana, con las obras colgando de las paredes y una mesa al fondo con bebidas. Todavía no había demasiada gente. Nos paramos frente a una de las fotos y Sof me pellizcó porque le estaba entrando la risa. Era el rostro sangrante de Artaud, rodeado por una corona de espinas.

—Qué me dices de esto. Guau.

El arte de Artaud siempre era igual. Todo giraba en torno al cuerpo, pero no un cuerpo cualquiera: el suyo. En el centro, siempre, un fragmento de su abdomen, la hendidura de la clavícula —de la que decía, y en eso estoy de acuerdo, que es el hueso más bello del hombre—, o la curvatura pronunciada del culo.

Yo miraba las obras, y mientras tanto pensaba en mi amiga. Estar con Sof era todo lo contrario. Como tener una fiesta sorpresa cada día. A veces todo salía perfecto, y los invitados eran exactamente los apropiados, y la noche anterior habías dormido ocho horas y estabas en paz con la vida. Otras, sin embargo, odiabas tu trabajo, hacía frío en Madrid y tenías mucha ropa que lavar. Nunca sabías a qué atenerte con ella ni qué efecto tendría en ti.

La expresión más frecuente en su rostro también era la de sorpresa. Las cejas levemente arqueadas, la boca abierta de par en par y algún mechón de su larguísimo pelo rubio enredado en los botones de la chaqueta. Como si la vida la hubiera pillado de improviso, recién salida de la cama. Otras chicas que conozco la habrían mandado esperar: no era hora para recibir visitas, tenían que maquillarse, mejor vuelve mañana. Sof salía a su encuentro, fascinada.

Vimos las demás obras e hicimos algún que otro comentario hiriente. Terminado nuestro paseíto saludamos al artista. Artaud tenía un aspecto terrible. Me dio por pensar, viéndolo así, que había exagerado el título de amigo, y que jamás nos habíamos cruzado antes de la hora de comer.

Además, su novio Filippo no estaba por ningún lado. Tras explicarnos como una grabadora el sentido de aquellas fotos, acabó por mencionarlo.

—Las hice en su casa de campo. Está a una hora de aquí.

—¿Y él? —preguntó Sof— ¿Él dónde está?

—No ha podido venir.

Puso la cara de un niño cuando muerde un limón. Luego añadió sin pasión que esta exposición era muy importante para él porque entraba en un circuito europeo de galerías y un sistema de intercambios que haría que sus obras se expusieran en otro lugar. Estaba claro que él también quería estar en otro lugar. Dicho esto, se fue a atender a otras personas.

—El vino y el arte contemporáneo tienen una relación completamente tóxica —dije a Sof mientras nos servía a los dos una copa de blanco, de nuevo mano a mano—. El vino no necesita al arte contemporáneo, pero el arte contemporáneo necesita vino y muchas veces explicación.

Sof me miró divertida como una madre ante la gracieta de su hijo.

—Gabri, ¿qué pensará la gente cuando se para frente a una obra? ¿Qué pensará la gente en general? ¿No te interesa más la gente que las obras?

De adolescentes, Sof y yo nos sentábamos en un banco y jugábamos a imaginar la vida de la gente. A esta señora la acaba de dejar su marido y por eso se ha puesto gorda. Ese chico parece muy formal, pero se pule su sueldo en el casino. Aquel señor, el del sombrero, es un asesino en serie. A Sof le seguía encantando jugar.

—Supongo que sí —murmuré.

En respuesta a la última pregunta de Sof, me interesa más la gente que las obras, pero a ambas me gusta observarlas con cierta distancia, como hacíamos desde el banco. Soy a la vez curioso y reservado: por eso escucho con atención y a la vez me guardo de expresar lo que pienso. Eso provoca que mucha gente me cuente su vida con total naturalidad, percibiendo en mi silencio una especie de complicidad.

—Yo creo que esos dos tienen una relación abierta —me dijo Sof, señalando a una pareja vestida de negro que comentaba las obras con mucha concentración—. No, mejor, son poliamorosos. Bueno, eso es un poco lo mismo, ¿no? Hacer el guarro con permiso.

Quise ir más allá.

—¿Relación abierta? ¿A quién le va a sorprender eso a estas alturas? —aseveré, y luego, dando suelta a mis propias inquietudes, añadí otra cosa—. La monogamia en Salesas está tan pasada de moda que algún día volverá a estar de moda.

—¿Como los zapatos de cuña?

—Justo. O los sombreros fedora.

Pronuncié fedora haciendo hincapié en lo ridícula que resultaba la palabra, casi tanto como el sombrero en sí. Sof se rio de nuestros ejemplos y luego dio un paso atrás, separándose de mí para saborear bien las tonterías que se dicen entre amigos.

—Gabri, cómo te echaba de menos. En Ibiza me lo he pasado genial, claro, pero qué tontitos son los chicos de ahí. Los dueños de todo. Yo creo que es imposible ser dueño de algo sin ser un poco tontito. Todo el día invitando a esto, luego a lo otro… ¡Y encima esperan algo a cambio! Yo creo que solo montan sus restaurantes para poder invitar a todo el mundo y así poder sentir que la gente les debe algo. Y no, no estoy hablando de un simple gracias.

Una mujer muy elegante cruzó ante nosotros. Sof y yo nos giramos a mirarla con la misma mala intención. Llevaba el tipo de ropa que visten las señoras que abren las puertas de su casa en las primeras páginas del ¡Hola! En su caso, versión campestre: botas de montar, pantalón beige, blusa blanca. Todo perfecto para una jornada rural, pero sin una mota de polvo en el calzado. Yo fui el más incisivo.

—A esa parece que le gusta la cestería, o llevarse a unas amigas al campo y hacer platitos de barro. Pero en realidad ayer mató cuatro jabalíes y un ciervo. Y todavía tiene más sed de sangre.

—¡Gabri! —me regañó, porque le hacía gracia—. ¿Y qué plantación crees que tiene en su finca?

—No sé. ¿Olivos?

—No… — Sof cruzó las piernas y se puso en posición de pensar, dejando que el pelo rubio le tapase un poco la cara para añadirle más misterio—. Yo creo que tiene un campo de lavanda. Qué envidia, la verdad. ¿Te imaginas? Dedicarse a hacer perfumes y oler a limpio todo el día. Aunque mejor no pensar en eso.

Sof anhelaba ese tipo de cosas: campos de lavanda, áticos en Salesas, amores con la solidez del tiempo, pero sin el aburrimiento de la rutina. Sus deseos se atropellaban los unos a los otros. Para quien no la conociera, ese ritmo de estímulos podía resultar agotador. También algo infantil. Su capacidad de atención era tan cambiante como la de un niño, pero a la vez estaba conectada de una forma muy particular a la realidad.

Ella misma se encargó de devolverme al presente con un fuerte pellizco.

—Ha entrado Roque —me dijo, nerviosa.

A veces se nos olvidaba que Salesas era como un pueblo, con cornisas enyesadas y molduras en los techos, pero un pueblo, al fin y al cabo. Esto me lleva a otra reflexión: en los pueblos todo se hace bajo el escrutinio del ojo público. Vi a Roque avanzar con pasos plomizos hacia una esquina de la sala. Sof se escondió detrás de mí como si fuera un dibujo animado.

—Qué hago —insistió, susurrándome al oído.

—¿Pasar de él?

—¡No! ¿Cómo voy a pasar de él? Tengo que decirle algo.

—Sof…

—¡Qué!

—Nada, nada. Voy a por más vino —fue lo único que alcancé a decir.

Me di la vuelta con rapidez y sin esperar respuesta alguna. En cuanto terminé de servirme mi copa Sof ya estaba hablando con él. Abría mucho los ojos, coqueteando con esa forma suya de coquetear tan explícita, como enroscándose en la otra persona. Roque era un poco tosco: tenía pinta de bruto, de levantador de pesas. Lo sé porque me lo había cruzado en el gimnasio alguna vez. Si yo buscaba la definición, él buscaba el volumen. Si yo buscaba controlar mi apetito, él buscaba saciarlo. Eran dos formas diferentes de vanidad, pero la suya me gustaba menos.

El caso es que no me encantó la imagen de los dos juntos, pero a veces la amistad no es aconsejar, sino dejar que las amigas se equivoquen para después ofrecerles consuelo. Como vi que tenía tres llamadas perdidas de mi madre aproveché para salir fuera a hablar con ella y dejar a Sof equivocarse a sus anchas.

La situación y el calor de la calle —sumados a los reproches habituales de mi madre— terminaron por ponerme de mal humor.

Cuando volví no estaban ni Sof ni Roque. Yo había hablado todo el tiempo pegado a la puerta, así que era imposible que hubieran salido de la galería. Escribí y llamé a Sof pero no obtuve respuesta. Me empecé a impacientar. Cuando ya estaba de los nervios, Roque salió del cuarto de baño. Avanzó con rapidez hacia la puerta mientras se tapaba la cara con la mano, gruñendo algo. No me dio tiempo a decirle nada. La elegante señora campestre, con cara de susto, esperaba pegada al baño, del que acto seguido salió Sof. Perplejo, le hice un gesto para que me acompañase fuera y explicase lo que acababa de pasar. Ella no parecía ni enfadada ni triste, sino turbada. Como recién despertada de un intenso sueño. Le dejé que se encendiese un pitillo y recobrase el aliento. Luego empezó a hablar.

—Ha sucedido así: nos hemos besado en el baño, él ha ido directo a mis tetas —que es lo que más le gustaba de mí— y se ha clavado el imperdible que tengo sujetándome un poco el escote, y le ha salido un punto en la mejilla, como una lágrima de sangre. ¡Sangre! Al verlo nos hemos quedado los dos de piedra. Pobrecito. Estaba asustado, Gabri, parecía una obra de Artaud. Pero después hemos vuelto a besarnos. Un beso. Y otro. Y de pronto todo era tan fuerte que no me acordaba ni de mi nombre. Y luego… —suspiró, cerrando por un momento los ojos—. Bueno, el resto te lo puedes imaginar. El caso es que me da igual que nos hayan oído follando, lo peor es que nos hayan oído decir te quiero, porque nos lo hemos dicho muchas veces en el baño de esta galería, ya sabes que yo soy capaz de decir cualquier cosa mientras hago guarrerías, podría cantar ópera, recitar un poema, pero con Roque nos sale decirnos que nos vamos a casar.

Sof hablaba sin descanso y yo veía a Artaud a través del cristal de la galería. Su cara de frustración se había convertido en cara de ofensa. Decidí sobre la marcha que era mejor que nos fuéramos sin despedirnos.

—Tendrías que haber visto cómo me miraba, Gabri —me dijo Sof, mientras yo tiraba de ella—. ¡Estaba tan guapo!

Todo el mundo estaba guapo para Sof aquel día. Anduvimos por las calles en busca de un bar, sin suerte, hasta que decidí que lo mejor sería ir al Buscaminas.

El Buscaminas era una coctelería pequeña, coqueta, con papeles de rombos en la pared. Los sofás de terciopelo verde le daban un aire de pub inglés. Contrastaban con las mesas, pocas y apretadas, de mármol negro. Una barra de madera lacada ocultaba a Pérez, el dueño, un hombre de mediana edad, muy poco pelo y mejillas de cerdito, que al incorporarse y reconocernos nos señaló una libre pegada a la ventana. Esa era una de las dos ventajas del Buscaminas: desde sus inmensos ventanales se podían ver por lo menos tres o cuatro calles, lo que otorgaba una posición de supremacía sobre todos los cotilleos del barrio. La otra ventaja era que no estaba exactamente de moda: llevaba abierto demasiado tiempo para ser una novedad, pero no lo suficiente como para convertirse en institución. Eso garantizaba que siempre hubiera sitio. Por lo menos las noches en las que estuviera Pérez.

—Qué tal, queridos —nos dijo. Luego se sentó al lado de Sof. Extendió el brazo izquierdo sobre uno de sus sofás de terciopelo verde y con la mano libre del otro brazo agarró la de ella, cariñoso. Tenía la cara congestionada, los ojos rojos y una sonrisa imborrable. Realmente era uno de los hombres más felices que puede haber: un alcohólico con un bar.

—Qué tal, mi amor —le respondió Sof, agarrándole la mano con la misma naturalidad, pero a la vez deseosa de contar algo, de volver a nuestra intimidad—. Te pedimos ya. Tenemos prisa.

—Claro. Qué os pongo.

—Yo un pisco sour —dije.

—Qué dulzón… —dijo Sof, mientras se daba tiempo para pensar, pero no mucho—. Bueno, venga. Yo otro también. Seremos dos dulzones.

—Bien. Los hago muy ricos —añadió Pérez, validando nuestra decisión.

Mientras Pérez agitaba la coctelera Sof me hizo la pregunta que tanto le ardía en la punta de la lengua. Los ojos le centelleaban y miraban a todos los rincones de mi cara.

—Gabri… —y esta vez se enroscó conmigo—. ¿Tú crees que le gusto? ¿Tú crees que Roque y yo podríamos darnos otra oportunidad?

—Pero Sof. Con cómo te ha tratado este tío…

—Quizás ahora es diferente. Además, seguro que en todo este tiempo…

—Sofía, ¿todo bien con Carlos? —la interrumpí, e inmediatamente me arrepentí del tono moralista con el que había salido de mi boca. La pregunta la robó el encanto, la devolvió a la realidad, como si de repente hubiera caído en algo.

—Sí… —respondió con un tono lejano, de formulario—. Ahora está en Londres con unas cosas de unos juicios. Volverá en una semana —dicho esto me pellizcó con la fuerza de una niña pequeña enfadada—. Pero no irás ahora a ponerme en evidencia, ¿no?

Pérez nos trajo los piscos y los dos bebimos con avidez. Cada vez que nos acabábamos uno, Pérez repetía la misma broma. “Pues sí que teníais prisa”. Lo vi tentado un par de veces de unirse de nuevo a nuestra mesa, pero al ver que no estaba el horno para bollos acabó sentándose en otra más animada. Cuando asentía en la conversación, las ráfagas de aire acondicionado hacían bailar sus pocas briznas de pelo.

Yo intenté sacarle otros temas, pero Sof se pasó el resto de la noche diluida como una gota de angostura, con la cabeza en otra parte. En sus ojos ya no quedaba más que el rescoldo de aquellas ensoñaciones. Pero ahí seguían. Vivas. Latentes. Cuando decidió que ya estaba suficientemente borracha, nos fuimos del bar. La acompañé al portal de su casa.

—¿Tienes un Orfidal? —me preguntó, con las llaves en la mano.

—Creo que no.

—Da igual. Estoy casi segura de que tengo algo en casa.

Empujó la pesada puerta de madera de su portal y frunció el ceño al escuchar el crujido. La agitación de las horas posteriores se había disipado en Salesas: ahora apenas se oían las pisadas de una chica que bajaba la calle Barquillo, quizás de vuelta de los bares de copas de Santa Teresa, o tras haber ligado con un guiri guapo en Supernova, quién sabe si pensando en prolongar la fiesta en otra casa o de camino a la cama como yo.

—¿Ha sido la vuelta de vacaciones que esperabas? —le pregunté a Sof, con cierto sentimiento de culpabilidad.

—No. Pero no pasa nada —y suspiró——. Oye Gabri, ya sé que tienes razón en todo lo que dices. Pero no seas una mariquita mala, ¿eh? —me pellizcó, por última vez en la noche—. No soporto a las mariquitas malas.

Metió su cuerpo en el portal, sujetando la pesada puerta con el brazo. Antes de cerrarla, quiso recordarme algo.

—Y no te olvides de una cosa, Gabriel. El hombre de mi vida eres tú —. Y sonrió, con esa expresión suya entre intensa y esperanzada que habría derretido un cubito de hielo—. Buenas noches, mi amor. Te veo mañana.

Dos

Al día siguiente me acerqué al piso de Sof con muchas botellas de vino. No era un camino largo: apenas cincuenta metros separaban su casa de la mía en la calle Barquillo. Curiosamente eran los dos bloques de viviendas más diferentes del barrio. El mío era noble, delicado, de techos altos y ménsulas en las cornisas y barandillas restauradas de hierro forjado. El de Sofía parecía un accidente: encajonado entre dos edificios más grandes, como luchando por salir, con la pintura de la fachada desconchada y los balcones y las chimeneas torcidos o apuntando a donde no debían. Era el único de Salesas que todavía no había sido limpiado, reformado y revendido al triple de su precio original. Tenía el encanto de una brizna de hierba sobre el asfalto.

Cuando llamé al telefonillo me respondió la voz de Marina, una de esas repentinas mejores amigas que se hacía ella y que eran igual que una estrella fugaz: tan intensas como, eso, fugaces. No sabía que iba a estar ahí. Por el tono supuse que ella tampoco me esperaba y que mi presencia no le hacía mucha gracia. Subí las escaleras con esfuerzo —el piso de Sof no tenía ascensor y las bolsas pesaban lo suyo— y llegué a la puerta sudado. Todavía se sentía el calor en Madrid. Sof me abrió sonriente y exclamó “vino… Y también vino” y se rio de su propio juego de palabras. Estaba de un excelente humor, como si la noche anterior no hubiera sucedido. Como si la vida empezase de nuevo cada día. Apoyé las bolsas en la encimera. El piso de Sof tenía una forma curiosa debida a la estructura del propio edificio: era como un largo pasillo, por lo que siempre te invadía la impresión de estar de paso. La cocina comunicaba con el salón que comunicaba con el dormitorio que comunicaba con el cuarto de baño que comunicaba con una terraza. Si las puertas se mantenían abiertas uno podía estar lavando un plato y ver perfectamente a la persona que tomaba el sol en la otra punta de la casa.

En cuanto al contenido, la mejor forma que se me ocurre de explicarlo es que el piso de Sof era como el interior de un bolso. En los bolsos hay papeles, monedas, chicles, ibuprofenos caducados, tampones huérfanos, cepillos rotos, maquillaje, pañuelos, pendientes, gafas de sol ralladas. Todo sin orden ni concierto. En el piso de Sof había montones ingentes de revistas, un retrato de Juan Pablo II, un bargueño carísimo —regalo de un exnovio anticuario—, unas sillas Cesca que estaban todas rotas —regalo de su padre—, máscaras africanas, un sillón de mimbre marroquí, cantidades industriales de velas, cables que no servían para nada, una neverita repleta de shots de jengibre y un maniquí tamaño natural al que había bautizado como “Manolín”. Nada tenía sentido del todo, pero estaba claro que el conjunto expresaba algo, sin ser posible definir qué. Respecto a la foto de Juan Pablo II, Sof había quedado tan impactada por su muerte cuando era una niña que pasó a considerarlo la máxima expresión de bondad jamás ocurrida en la historia del hombre. Era un gran lugar.

Mientras la anfitriona buscaba tres copas, Marina y yo tuvimos una de esas breves conversaciones que tienen las personas que no se entienden ni lo van a hacer nunca, como si estuvieran en otra longitud de onda.

—¿Qué tal tu verano, Gabriel?

—Bien. Curioso. ¿El tuyo?

—Horrible.

Se quedó esperando a que yo le preguntara por qué, pero no dije ni mu. Sof regresó con dos copas desiguales y una taza, y mientras yo descorchaba el vino Marina se lio un porro. Tras pegarle un lengüetazo se quedó mirando al infinito y nos anunció que se iba a hacer un injerto de pelo.

—Qué dices, tía.

—Me salieron unas calvas horribles por estrés cuando lo dejé con Pierre —insistió, y supe por su tono que estaba retomando la conversación exactamente en el mismo punto en el que la habría dejado mi pregunta, de haber existido.

—Pero si eso solo te lo notas tú —dijo Sof.