Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

Una triunfal oda a la Inglaterra rugbística de los sesenta que habría firmado el mismísimo Alan Sillitoe: un mundo metálico de mugre, barro, sudor y ambiciones desnudas, pero también de gloria y tardes triunfales con el oval bajo el brazo. La historia de un gladiador moderno en un entorno brutal, de jugadores fieros, hinchas acérrimos, narices ensangrentadas, dientes rotos y baños comunitarios, en una Inglaterra en perpetua búsqueda de la redención. Arthur Machin es hijo de un simple minero y no espera salir de la ciudad industrial del norte de Inglaterra en la que nació, un agujero de frustración y aburrimiento, pero su vida cambia cuando el equipo local de rugby lo ficha para la Liga Nacional inglesa. De la noche a la mañana, todo el mundo conoce su nombre, se codea con los hombres más poderosos de la zona y puede comprar todo lo que se le antoje. Sin embargo, Arthur no tarda en darse cuenta de que la popularidad no implica necesariamente la felicidad. Mientras va incomodando cada vez más a las clases altas, que no suelen admitir a nadie de origen humilde en sus selectos círculos, Machin trata infructuosamente de hallar cariño en la señora Hammond, su casera, y demostrarse a sí mismo que es algo más que una torpe marioneta de la sociedad, incapaz de hacer nada salvo regodearse en su propia fama.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 535

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

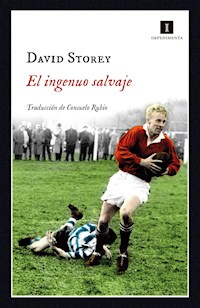

El ingenuo salvaje

David Storey

Traducción del inglés a cargo de

Una de las más brillantes novelas deportivas de todos los tiempos. La historia de un antihéroe obrero del rugby en un pueblo minero inglés en los sesenta, que experimenta en sus propias carnes los sinsabores de la fama mientras ambiciona infructuosamente el amor de su casera. Un clásico de la novela británica de posguerra.

«Una novela extremadamente madura, técnica y emocionalmente.»

The Sunday Times

«La mejor novela deportiva que he leído en mi vida.»

Caryl Phillips

Primera parte

1

Estaba esperando a que el balón me pasara entre las piernas, con la cabeza apoyada en el trasero de Mellor.

Él se movía con demasiada lentitud. De hecho, yo ya me había empezado a apartar cuando el cuero me llegó disparado a las manos y, antes de que pudiera pasárselo a alguien, un hombro se me plantó en la mandíbula. Apreté los dientes con furia, en plan tenaza, y esa misma fuerza me aturdió tanto que perdí el conocimiento.

Lo primero que veo es la vaga expresión de disculpa en el rostro de Mellor, junto al de Dai —el entrenador—, que está inclinado, echándome agua en la cara con una esponja.

—Sal del campo un rato —me dice—. Te has hecho un buen tajo en la boca.

Me levanto y noto sus manos en mis axilas, sujetándome como un par de nudos bien apretados. Me despacho a gusto con Mellor; mientras tanto, los demás jugadores lo observan todo despreocupados, aliviados por el interludio. Me marcho junto a Dai, que me planta un inhalador de amoniaco bajo la nariz.

Me quedo sentado en el banco hasta que él termina de dar instrucciones en el campo y, cuando deja de chillar, me presiona la boca con los dedos y me vuelve los labios del revés.

—Joder, tío —me dice—. Te has roto los dientes de delante.

—Pues perfecto, ¿no? —le digo siseando—. Así puedes culparme a mí.

Él observa atentamente los daños. Sus ojos se mueven en círculos y esquivan la punta de mi nariz.

—Tú limítate a no culpar a Mellor —me dice—. ¿Te duele? Me da la impresión de que vas a necesitar una prótesis.

Los reservas se reúnen en torno a él y observan la escena por encima de sus hombros.

—¿Qué aspecto tengo?

Los ojos de Dai se elevan hasta los míos durante un segundo; tratan de comprobar hasta qué punto estoy nervioso.

—Pareces un viejo. Tendrás que abstenerte de chicas por una semana.

—No siento nada —le digo. Sus pulgares sueltan la solapa de mi labio superior, que vuelve rápidamente a su sitio—. Dentro de un minuto quiero entrar otra vez.

En realidad, no hay ninguna necesidad de que regrese al partido. Llevamos una ventaja de doce puntos sobre un equipo agotado, y quedan menos de diez minutos del tiempo reglamentario. La afición ya ha aceptado la decisión y está en pie, curioseando, entreteniéndose con incidentes como el que yo acabo de protagonizar. Tal vez por esa razón vuelvo al campo, para demostrar lo mucho que me importa el partido. Ya está oscureciendo y la típica neblina va subiendo desde el valle para encontrarse con el techo de nubes bajas. Una de esas ovaciones descreídas tan propias de nuestra hinchada se alza desde el terreno de juego y se convierte en rugido conforme atraviesa las gradas. Justo entonces salgo trotando a la cancha, entre las tinieblas. Le hago señas al árbitro con el brazo.

Aún me queda tiempo para un asalto más. Ya se me ha pasado el efecto de la Benzedrina. Corro por el medio del campo, balanceando acompasadamente la pelota entre las dos manos como si fuera un retrasado, alguien incapaz de engañar a nadie, ni siquiera a un crío pequeño. Sucumbo al placaje, pero después juego el balón y me mantengo alejado del peligro hasta que el pitido del árbitro marca el final del partido. Salimos del terreno en tropel, solos o por parejas. La afición se ha dividido en dos mitades, formando una especie de telón negro, y empieza a marcharse con cuentagotas por las dos salidas principales, que están situadas en los dos extremos del campo. Los pisos superiores de los autocares que esperan en la calle, formando una hilera, refulgen por encima del terraplén. En realidad, este debería ser el mejor momento de la semana para mí: el instante en que, cada sábado, el partido llega a su fin; las luces parpadean a la luz del crepúsculo, el aire está limpio y lo único que tengo por delante es un día sin trabajo, además del ocio del conquistador. Pero hoy, en cambio, lo que tengo delante es la asquerosa espalda de Mellor, y empiezo a acumular justo en ese punto todas mis ansias de venganza. Él agacha la cabeza cuando entramos en el túnel, y tampoco mira a nadie cuando, impasible, se abre paso entre una piña de funcionarios curiosos. Eso se le da bien: al mirarlo, la gente siempre tiene la impresión de que no siente absolutamente nada. Lo cual explica la serenidad de su cara de imbécil.

Su actitud no cambia ni un ápice en el baño, cuando nos sentamos formando una piña y dejamos que el chorro de agua caliente nos azote la piel desgarrada. Una pequeña filtración de sangre y barro oscurece la superficie. A veces se rompe y caracolea en torno a los cuerpos de los hombres despatarrados. Las cabezas sobresalen por encima del agua, como animales que protestan dentro de una charca; yo renuncio a seguir pensando.

Detrás de nosotros vienen los reservas, acompañados por el encargado de mantenimiento del campo, un tipo con joroba. Procuran ordenar un poco las camisetas y los pantalones, pero no los tocan más que con las puntas de los dedos; tratan de rehuir el sudor manchado de barro. Sus siluetas, deformadas por los impermeables, transmiten resentimiento. Se mueven despacio. Por encima del estruendo que generan los pasos de la afición al abandonar el campo, todavía se oye el eco de las viguetas metálicas del graderío. El aire de la habitación —la lámpara amarilla se columpia con la corriente de aire— está espeso, impregnado del olor a sudor, a barro residual, a linimento, a grasa y a cuero, y circula formando espirales de vapor que dificultan la visibilidad entre las paredes opuestas.

George Wade está de pie en mitad de la neblina. Casi lo derribo cuando salgo trepando de la bañera y me dirijo tambaleante hacia la mesa de masajes. Es más, no lo reconozco hasta que siento la pezuña de su perro bajo mi pie desnudo y oigo un gemido. Él se acerca y me estudia mientras Dai me restriega grasa por el muslo y empieza a arrearme golpes.

—¿Cómo te encuentras, Art? —me dice, al tiempo que se apoya en su bastón y se inclina sobre el paisaje de mi anatomía. Pone mucho cuidado en concentrar la mirada en mi boca.

Sonrío y hago una mueca ilustrativa, todo a la vez. Tengo justo delante su cara de hombre mayor, de jubilado. Él se ríe; todo esto le hace bastante gracia.

—A partir de ahora no podrás ser tan bocazas —me dice—. Al menos durante unos días, tendrás que cerrar el pico. —Entonces se da cuenta de lo mucho que me divierte el asunto—. Te arreglaré una cita con el dentista el lunes…, pero no, no puede ser, ¿o sí? El lunes es festivo, 26 de diciembre. Veré lo que puedo hacer.

Se queda observándome muy atento un rato, absorbiendo esta nueva imagen mía, sin dientes. Me parece que le gusta, porque me pregunta, como si yo fuera una persona razonable:

—¿Vas a venir a lo de Weaver esta noche? Él dijo que vendrías, creo recordar.

He estado pensando mucho sobre el asunto. Una fiesta de Nochebuena que, además, me otorgaría la oportunidad de conocer a Slomer en persona. No dejo de darle vueltas, pero aún no me he decidido.

—En cuanto a mis dientes… —le digo—. ¿Podrías conseguir que me los arreglen esta noche? Si no, no podré conseguir cita con ningún dentista en toda una semana.

Wade se mordisquea los labios y entrecierra los ojos, como queriendo dar a entender que está sumido en una profunda reflexión.

—¿No hay ningún dentista en la peña de los aficionados? —pregunto, para animarlo un poco.

Él niega con la cabeza.

—No lo sé, Arthur, de verdad; no tengo ni idea. Pero puedo preguntar. —Se queda mirándome, trata de asegurarse de que va a valer la pena.

—¿Podría averiguarlo ahora mismo, señor?

Finalmente se da la vuelta. Camina hasta la puerta, tratando de sortear las pilas de ropa sucia y arrastrando al perro tras de sí. El animal se las ve y se las desea cuando intenta pasar una de las patas traseras por encima de los montones.

—Lo intentaré, chavalote. Lo intentaré. Déjalo de mi cuenta —asegura, y su vozarrón se dispersa por la neblina amarilla.

—Quiero que sea esta noche —grito yo. Él inyecta un chorro de aire fresco en la habitación al salir.

Me bajo del banco y me siento justo debajo de mi ropa. Se oyen unos cuantos alaridos provenientes del baño: el comportamiento de alguien por debajo de la línea de flotación parece estar generando conflicto. Un par de tipos se encaraman rápidamente al borde de la bañera y salen de ella disparados. Luego se quedan un rato mirando el agua, rascándose la piel.

—Los mariposones son unos guarros, tío —murmura Dai para el cuello de su camisa mientras se une al grupo que inspecciona el baño, y luego se ríe. Yo estoy de un humor de perros, daría cualquier cosa para que este día terminara de una vez.

Frank hace crujir el banco. Está sentado a mi lado e, inconscientemente, aprieta su corpachón contra mi brazo. Veo comprensión en su mirada; sé que su lento cerebro de minero percibe cómo me siento. Entonces se encoge de hombros con esa típica actitud suya, reticente y reconcentrada a la vez: eso es lo máximo que alguien así puede acercarse a la verdadera empatía. Yo le sonrío; siempre le sonrío, pues tiene esa humildad que adquieren los profesionales después de toda una vida trabajando como mulas. Es precisamente esa falta de arrogancia lo que más me gusta de Frank. No me importa que sea el capitán, y su edad tampoco me provoca envidia. De todas formas, pronto dejará de jugar para siempre.

—¿Vas a lo de Weaver esta noche, Art? —Se da una palmada en sus gigantescos muslos y los hace temblar—. Maurice acaba de contarme lo del fiestón… —Ladea la cabeza para señalar al chaval, su recia silueta, casi contorsionada a base de músculos precoces. Maurice nos sonríe al tiempo que señala la pelea que se está produciendo en el baño.

—Sí, creo que voy a ir. Pero, dime, ¿qué pinta tengo?

Frank se levanta para secarse el cuerpo; ahora es su barriga la que cuelga y se balancea como un saco.

—Maurice se está comportando como un cerdo otra vez, Art —dice, y se queda observándolo con expresión austera mientras el chaval se parte de la risa—. Yo curro de noche esta semana, ¿te lo había dicho? Y además aún me queda llenar el calcetín del chiquillo.

Me mira de soslayo y me pregunta con interés sincero:

—¿Cómo está tu querida señora Hammond?

Lo de la señora Hammond y yo es una broma para todo el equipo, pero, si quien lo saca a relucir es Frank, a veces se convierte en un reproche. Yo tanteo con la mano por debajo del banco y saco una bolsa de la compra.

—Aquí tengo algunas cosillas para sus críos. Un par de muñecas para la niña y un tren para el enano.

—¿Qué edad tienen?

—Lynda, unos cinco. Y el pequeño, poco más de dos. Pero no te creas, a la muy cabrona no le hace ninguna gracia. No quiere que me entrometa en su vida.

Saco una muñeca negra del envoltorio y la sacudo para que abra y cierre los ojos, como si parpadease varias veces para él. Frank se ríe.

—Dicen que Slomer va a ir esta noche.

Vuelve los ojos hacia mí, como con pereza.

—No seré yo quien pierda el culo por acercarse a él.

Me río y él me mira los dientes.

—De todosmodos —me dice mientras se agacha con cierto esfuerzo para estirarse las medias—, yo no me creo que vayas a ir solo por lo de Slomer. ¿Qué tía se te ha puesto a tiro esta vez?

Frank es una de esas personas que no oyen, o no escuchan, lo que tú les dices, sino que van ametrallándote con preguntas esporádicas para tenerte ocupado todo el tiempo. Normalmente, para cuando logras establecer contacto con él, ya se ha resuelto hace tiempo el tema que ibais a discutir. Él se levanta con las medias puestas, se da una palmadita en la barriga con gesto reflexivo y se coloca delante de la chimenea que hay al otro lado de la habitación, donde arde un fuego de carbón de coque. Me tira la toalla bruscamente y me dice:

—Frótame la espalda, Art.

Durante el masaje, él no para de divagar, y hay momentos en que pierdo un trozo de su monólogo.

—Si yo estuviera en tu lugar, lo dejaría estar de una vez —me dice cuando le cuelgo la toalla del hombro. Ahora es él quien me frota la espalda a mí—. Ya estás seco. ¿Oyes lo que te digo? —Yo asiento con la cabeza y de pronto pierdo todo el interés: un dolor punzante me perfora la mandíbula superior por varios lados—. Yo iría a que me mirasen la boca. Es más importante.

Cuando la puerta se abre, una tromba de aire frío sacude la habitación. Primero entra el perro, y luego aparece George Wade.

—¿Os falta mucho, Arthur? ¿Cuándo estaréis listos? —vocea entre el vapor.

—¿Tienes a alguien?

—¡Cierra la puerta, George! —resuena un grito desde el baño—. ¡Eso es, buen chico!

—Un dentista en prácticas, un estudiante o algo por el estilo. El señor Weaver se ocupará de todo si nos damos prisa.

—Qué gran forma de celebrar la Navidad —comenta Frank—. ¿Queréis que vaya yo también?

Wade dice algo así como:

—No hace falta, Frank. El señor Weaver dice que lo llevará él en su coche.

—Caramba, menudo golpe de suerte —sentencia Frank. Se pone a toser entre el vapor. Su cuerpo inflamado reposa sobre la mesa de masajes mientras mira cómo me visto.

Tras agarrar la bolsa de la compra, grito «¡Feliz Navidad!» desde la puerta y sigo a Wade a través de la fría humedad del túnel que se extiende bajo las gradas. Él habla durante todo el camino:

—Por supuesto, si como dice Dai tienen que ponerte una prótesis, correrá a cargo del club. Se lo comentaré a Weaver. ¿Cómo te encuentras? De los dientes, quiero decir.

Yo le respondo con un gruñido mientras subimos por las escaleras de madera que llevan al salón de té y al bar. Nada más cruzar el umbral, tal y como esperaba, nos topamos con el viejo Johnson, que está apostado junto a la puerta. Me agarra del brazo en cuanto entro.

—¿Cómo estás, Arthur? ¿Te encuentras bien? —Se le entrecierran los ojos de tanta preocupación; la verdad es que está hecho polvo. Intento quitármelo de encima sin hacerle daño—. Creo que Weaver te ha conseguido cita con un dentista —me dice.

—Déjalo en paz, Johnson —le responde Wade—. Tenemos prisa.

Aunque, en realidad, eso no es cierto. Yo ya he adivinado, nada más ver la espalda de Weaver, cubierta con su abrigo de Crombie, que desviarnos para ir al dentista a esta hora del día va a suponer una auténtica tortura. Wade se pone a dar saltitos, balanceándose entre una pierna y la otra, para tratar de llamar la atención de Weaver. El perro se mantiene erguido, tranquilo. Johnson lo observa todo desde la puerta. Al final, Wade se cansa del bailecito y apoya la mano durante un segundo en la tela afelpada que cubre el hombro de Weaver. El empresario empieza a girarse, afectando su asombro habitual ante los sucesos cotidianos de la vida, y me echa una rápida ojeada antes de estudiar el gesto cohibido de Wade con una mezcla de regocijo y severidad.

—Dime, George.

—Arthur está preparado para marcharse, señor Weaver —di-ce Wade, y, al cabo de un momento, añade—: Quiero decir, cuando usted quiera.

—¿Ah, sí? Pues dame solo un minuto, George. ¿Cómolo lle-vas, Art? —Y vuelve a su conversación justo a tiempo de perderse mi respuesta.

—Negocios —me susurra Wade mientras muestra un pulgar estirado hacia arriba al grupo de Weaver, y, consciente de que su presencia ya no es necesaria, añade—: Estaré en el bar, por si surge algo más. No tiene sentido que me quede aquí pegado a sus faldones. —Y se marcha con el perro a unirse a la junta.

Johnson ve entonces la ocasión de hacer un segundo intento, pero, justo cuando su mente se acaba de tropezar con esa idea, Weaver vuelve hacia mí su cara de niño y me pregunta, con tono irritado:

—¿Ya estás listo, Arthur?

Al decirle que sí, suelto un siseo más que evidente. Eso lo ablanda un poco.

—Echémosle un vistazo —dice, imitando mi ceceo de manera inconsciente. Yo le enseño la escena del crimen y el ambiente se relaja un poco. Él se aparta a un lado como quien no quiere la cosa, para que sus colegas puedan echarle un vistazo disimulado al panorama—. Te has llevado un buen sopapo, hijo. No sé cómo van a arreglarte ese destrozo.

Weaver es un tipo peculiar, y no solo por las expresiones que usa al hablar, que según creo reflejan el ambiente en el que se crio, el de la democracia industrial. Hay gente que nunca se termina de acostumbrar. Wade, por ejemplo, nunca lo llama «Charles», sino «señor Weaver». Al ver el rubor que cubre los abotargados envoltorios de sus ojos, me doy cuenta de que Weaver ha estado hablando de mí.

—¿Te importa esperar un poco? —me dice—. Maurice todavía no ha salido. Quiero tener una pequeña charla con él antes de irnos… ¿Le quedaba mucho cuando has salido tú?

—¿Cuánto más vamos a esperar?

—Bueno, habrá que esperar hasta que salga —repone él—. Tómate algo mientras. —Entonces, de pronto, se acuerda de algo y se mira las uñas—. No, mejor no, por si acaso ese chaval tiene que ponerte anestesia. Voy a mandar a alguien para que le meta prisa a Morry. Por cierto, hoy se ha marcado un partidazo, ¿no te parece?

—Todo le venía rodado.

—Pero siempre pasa igual, hijo. —Lo embarga un acceso de emoción, pero enseguida se tranquiliza y dice—: Tú también has jugado bien, Arthur, hasta el accidente. ¿Por qué has vuelto al campo, parahacerte el héroe?

—Creía que era lo mejor. Estaba muy alterado.

—¿Le has pegado?

—¿A quién?

—Al pedazo de armario que te ha golpeado.

—Ha sido culpa de Mellor, que ha jugado el balón demasiado lento.

—Sí, sí, ha debido de ser eso. No te preocupes. Nos pasa a todos, incluso a los mejores. Aunque no es que sea el mejor regalo de Navidad, claro. —Levanta la mitad de su cuerpo para saludar con la mano a Maurice, que acaba de entrar precipitadamente por la puerta—. ¡Por aquí, Morry!

—¿Cómo estás, Art? —me pregunta Maurice mientras juguetea con su gigantesco sobretodo. La parte que cubre los hombros se ha desmoronado por ambos lados, por la sencilla razón de que Maurice no se encuentra debajo—. Mellor —di-ce—, ¿alguna vez has visto a un mariposón de ese calibre jugar un balón? —Mira a Weaver—. No sé por qué tenéis a gente así en nómina.

—O sea, que tú crees que ha sido culpa de Mellor —dice Weaver sin demasiado interés; sin embargo, observa de hito en hito a Maurice.

—Ay —exclama Maurice, y hace una mueca antes de abandonar el tema—. Pero no dejes de venir esta noche por eso, Art —me dice—. Aunque, joder, ahora que lo pienso, ¿tú no te ibas a ir al dentista? Dai me ha dicho que ya te habías marchado.

—Nos estábamos yendo ya —le responde Weaver—. ¿Quieres venirte en el coche? No sé cuánto tiempo estaremos allí, pero podríamos ir a la fiesta justo después, cuando acabe lo de los dientes de Arthur.

—Por mí bien. No quisiera perderme a Arthur sentado en la silla del dentista. Igual podemos llevarnos una cámara y todo.

—Ya puestos, creo que George Wade también debería venir —decide Weaver en ese mismo instante—. No va a querer, pero da lo mismo; así puede ver las molestias que nos tomamos por el bienestar del equipo.

A través de la ventana trasera del graderío, veo el Bentley de Weaver aparcado en el callejón de abajo. De repente, Frank aparece justo al lado. Ha salido por la puerta de los jugadores, con la cabeza gacha y la garganta envuelta en una bufanda blanca bien remetida en el abrigo. Se trata de una gabardina del Ejército reciclada, teñida de otro color. La luz de la farola le arranca destellos el pelo ralo de su cráneo.

—Puede que tenga que dejaros en el dentista y marcharme, si nos dice que la cosa va a durar mucho —dice Weaver cuando regresa con Wade a rastras—. A ti no te importa, ¿verdad, Arthur? Esta noche vienen Slomer y unos cuantos invitados más, por eso quiero llegar a casa con tiempo. ¿Ya estamos? —Todos salimos a la calle en tropel—. ¿Te importa si metemos al perro en el maletero, George? —pregunta Weaver, y se reclina en la ventanilla del Bentley después de desbloquear las puertas.

—No pasa nada —dice Wade con escasa firmeza.

—Está abierto. Puedes meterlo tú mismo. —Luego añade, con parsimonia—: ¿Y qué hay de tu perro, Arthur?

—¿A qué te refieres?

Señala al viejo Johnson, que se encuentra junto a la puerta de los jugadores, con su gorra plana y excesivamente grande tapándole la cara.

—No tiene gracia —le espeto a Weaver. Wade y Maurice ignoran mi tono, hacen como si no hubieran oído nada.

Weaver asoma la cabeza de golpe y dice desde dentro:

—¿Quieres que se venga?

Yo no quiero, pero aun así llamo a Johnson y él viene hacia mí con paso atropellado, dispuesto a mostrarme su gratitud.

—Entra —le digo—. Justo estábamos yéndonos.

—¿Dónde te vas a sentar tú, Arthur? —pregunta. De un tirón, lo meto en el asiento trasero.

—Espero que su perro no se ponga a sorber la birra, señor Wade —dice Maurice desde el asiento de delante.

—Para eso necesitaría una boca con abrebotellas incorporado —responde Weaver, pero nadie se ríe. El coche empieza a deslizarse por el pavimento y pasa junto al autobús del equipo visitante. Los tres jugadores que hay dentro tienen las miradas perdidas en el vacío; no nos ven.

Contemplamos las luces de la ciudad, desperdigadas debajo de nosotros. No tardamos en descender y ponernos a su nivel. La arista de terreno que hay al otro lado del valle, en Sandwood, donde se encuentra la casa de Weaver, permanece aún escondida en algún punto del fondo, más allá de los edificios de piedra. Llegamos al Bull Ring y tomamos una calle de un solo sentido. Allí, el coche se detiene junto a una casa victoriana de ladrillo.

—Qué suerte —dice Weaver—. Él también ha llegado ya. —Se inclina sobre el volante para señalar la ventana de arriba, que está iluminada—. ¿Vais a entrar todos u os esperáis en el coche?

—Yo quiero entrar —responde Maurice—. ¿Y usted, señor Wade?

—Por mí no hace falta que os preocupéis. —En el trayecto desde Primstone se ha encendido un puro—. Os esperaré aquí, con el perro.

—Yo tampoco puedo hacer demasiado —dice Weaver; su frialdad habitual se ha acentuado mientras conducía—. Esperaré aquí con George. Si me necesitáis, avisadme. Supongo que el señor Johnson irá con vosotros.

Salimos los tres del coche. La puerta principal de la casa está abierta. En la madera labrada, hay un cartel pintado: «Centro de Odontología Infantil». Johnson aprieta su mano contra mi espalda mientras subimos las escaleras. Al parecer, el dentista nos ha oído llegar; está esperándonos en el primer rellano.

—¿Cuál de ustedes es? —pregunta, y con una simple mirada le otorga la preferencia a Maurice.

Lo cierto es que, con su voluminoso abrigo, Maurice tiene pinta de inválido. Pero solo se trata de una impresión pasajera.

—No soy yo, amigo —objeta él—. Es este de aquí, Arthur.

El dentista nos acompaña hasta su gabinete.

—Siéntese en la silla —me indica—. Tengo un abono de socio. Por eso me han localizado. Aunque todavía no he visto ni un solo partido esta temporada. —Lo dice como si eso, de alguna forma, lo volviera indigno de prestarnos ayuda—. ¿Dónde está el señor Weaver?

—En el coche. No tiene bien las rodillas, no las controla. ¿Verdad, Arthur?

Asiento con la cabeza. Estoy recostado en el respaldo de la silla, con los ojos fijos en el plafón de cristal esmerilado que cubre la bombilla del gabinete. El éter me revuelve el estómago después del olor a humedad de los vestuarios y de la mullida calidez del coche.

—Vuelvo en un minuto —dice el dentista, y se marcha trotando escaleras abajo.

—A saber qué le pasa a este —comenta Maurice—. Al final tendré que ser yo quien te quite esos molares, Art. —Se pone a toquetear el instrumental, hace vibrar los alambres del torno y justo acaba de sacar el fórceps del cajón cuando los poderosos pasos del dentista vuelven a resonar en las escaleras.

—Ya viene —dice Johnson, apremiante, desde su rincón.

—¿Cuánta pasta crees que le habrá costado a Weaver? —pre-gunta Maurice.

—Cinco libras.

—Cinco por lo menos. Recuerda quién cumple años hoy.

El dentista llega jadeando ligeramente; echa un vistazo al fórceps que Maurice tiene en la mano.

—¿Se las apañan ustedes solos o qué? —dice—. ¿O tal vez necesitan que los asesore?

—No me vendría mal la opinión de un profesional, la verdad —oigo decir a Maurice por detrás de mi cabeza.

—Pues aquí la tiene, ya que me la pide: no se entrometa en mi trabajo. —Suena más que enfadado, y, como Maurice no responde, supongo que debe de ir en serio. Empiezo a girar la cabeza, pero, cuando estoy a medio camino, él ya me la ha agarrado. Abro mucho la boca y cierro los ojos. Él respira rápido y me echa encima un aliento caliente, muy poco profesional. Suelta un bufido irritado.

—Qué desastre —dice—. ¿Le duele?

—No mucho. —Al fondo oigo los ruiditos de preocupación que emite Johnson al ver el chorrito de sangre que sale despedido de mis encías.

—Ya está. Deberían comportarse durante unos cuantos días, sin darle demasiados problemas —me explica—. Pero luego tendrá que ir a su dentista habitual. Como bien sabe, esto es una clínica infantil.

—¿Qué me tienen que hacer?

—Sacárselos, desde luego. Seis. Tal vez podrían salvarle uno con un poco de empeño. En cualquier caso, deberían aguantar bien hasta el miércoles. Para entonces las clínicas dentales ya habrán abierto.

—¿Es que Weaver no te ha pagado suficiente? —le pregunto.

Noto cómo retrocede y abro los ojos.

—¿Qué quiere decir? —De repente le ha salido el acento de Yorkshire, fuerte y espontáneo. Maurice se acerca a nosotros.

—Si no te ha pagado los honorarios que sueles cobrar, nosotros podemos pagarte el resto. Ya se lo pediremos luego a él. ¿Cuánto cuesta?

—No es eso —dice el dentista. Todavía no se ha puesto, si es que tenía la intención de hacerlo, su bata blanca. Tiene el aspecto de un empleado del banco cazado en falta, con un descuadre de tres peniques—. Se trata de la prótesis. Doy por sentado que va a querer sustituir las piezas de arriba, ¿no es así?

—Sí, querrá —dice Maurice.

—En ese caso, sería un poco violento presentarse ante un dentista completamente nuevo con seis extracciones recientes, pidiéndole una dentadura postiza. Y yo no puedo ponerle la prótesis.

—¿Por qué no? —se asombra Maurice, que prefiere enfrentarse con él antes que dejar correr el asunto—. ¿Te estás burlando de nosotros? Hay niños que también llevan dentaduras postizas. Yo conozco a uno.

—¿De verdad? —El dentista mueve la cabeza de arriba abajo.

—Puedes llegar a un acuerdo con algún colega. Tú haces la extracción y él se ocupa de la prótesis.

—No tengo problema con echarlos de la consulta, incluso aunque no le haya dado el calmante —contesta por fin—. No me han hecho ningún favor al venir aquí, se lo aseguro.

Yo estoy sudando y tengo ganas de vomitar. Johnson se ha acercado para examinarme la cara.

—Esto no me hace ni puta gracia —les digo—. Zanjemos el tema, joder, me da igual el precio.

—Mírelo —dice Maurice —, tiene mucho dolor.

—Serán cinco guineas —me informa el dentista. Dudo si decirle que es un mariposón usurero y que apesta. Trato de imaginarme las represalias que eso me podría acarrear—. ¿Quiere o no? —me pregunta.

Yo contesto que sí y Maurice se ofrece a pagar por el momento. El dentista se queda mirándolo mientras saca los billetes, y acto seguido se los mete en un bolsillo interior.

—No es tan lucrativo como podrían pensar, lo de trabajar para el Ayuntamiento —dice mientras se pone una bata blanca—. No encontrarán a nadie más que atienda a estas horas. Y, ojo, tendrá que ser con anestesia. ¿Ha comido hace poco?

—Nada desde la cena.

—¿Y arreglará lo de la dentadura postiza con un colega? —añade Maurice.

—Sí —contesta él—. A ver, ¿les importaría esperar en la habitación de al lado? Pueden dejar la puerta abierta si desean mirar. Pero no los quiero aquí.

Al cabo de un minuto, ya me está poniendo la mascarilla. Empiezo a sentir pánico y llamo a Maurice a gritos. El Sistema de Salud Pública, el tufo a whisky. Dejadme salir de aquí. La cara de Johnson, demacrada y extraña. Y ahí está de nuevo: la cara de Johnson, esta vez a punto de vomitar.

2

¿Por qué me preocupa tanto ese tipo? Este fue el primer pensamiento que me vino a la cabeza cuando me cacé dándole vueltas al tema de Johnson. A decir verdad, sería algo extraño que me pusiera a hacer averiguaciones sobre su persona después de haberme valido de su ayuda. Al principio dependía totalmente de él, por eso no quería investigar demasiado; por si acaso salía a la luz lo poco que valía su apoyo. Sin embargo, su utilidad tenía fecha de caducidad: y, cuando ese plazo se cumplió, empecé a preguntarme quién era en realidad. Tal vez se deba a que nunca antes me había topado con alguien que estuviera tan hecho polvo como Johnson. Es posible que me sintiera desorientado por su ilimitada sencillez. ¿Hasta dónde puede llegar la insignificancia de un hombre?, me preguntaba a mí mismo cada vez que lo veía aparecer arrastrando los pies.

Yo llevaba años oyendo hablar de Johnson, desde que era un chaval. En Highfield, todas las mujeres y todos los niños sabíamos quién era; de ninguna manera se nos habría pasado por alto el único varón que seguía dando vueltas por las calles mientras todos los demás hombres se iban a trabajar. Supongo que fue su existencia solitaria la que lo empujó a abrazar la idea de la vejez prematura: fingía ser diez años mayor de lo que era. Esto, por supuesto, se sumaba al carácter excéntrico que le otorgaba su tenaz ociosidad. Creo que, durante un período corto, quizá un par de semanas, trabajó como guarda en un parque.

Cuando yo estaba en el último año de escuela, y también en el equipo de rugby a 13, Johnson entró en la Junta de Gobierno del City Rugby League Club, en Primstone. No duró mucho, pero su paso por allí me dio la impresión de que era un personaje relevante. Está claro que aquello fue un gran error por mi parte, pero al final ese error terminaría beneficiándome. Todavía no consigo explicarme cómo pudo llegar tan alto, a menos que fuera porque tenía más tiempo libre que cualquier otra persona en la ciudad.

No fue hasta los veinte años cuando entré en contacto con él. En aquella época, ya me había asentado, gracias a un anuncio en el periódico, en el número 15 de Fairfax Street. Dos años antes me habían eximido del servicio militar por tener problemas en los pies; me había deformado el tobillo derecho en un accidente, jugando al rugby en la escuela. Después de eso, perdí todo mi interés por el deporte. Y, como estaba hasta la coronilla de vivir en casa de mis padres, llevaba ya algún tiempo hospedándome en pensiones irlandesas.

La señora Hammond bien podría haber sido el monstruo de las seis cabezas, que a mí me habría dado igual. Me ofrecía pensión completa y alojamiento por treinta y cinco chelines a la semana, en una habitación que era solo para mí; cualquiera habría dicho que se estaba esforzando para que me quedase con ella. Ni siquiera yo mismo habría impuesto unas condiciones más ventajosas. De todas formas, yo era el único huésped; ella, una viuda ya-no-tan-joven; y su casa estaba en una hilera de adosados: que reaccionara de esa manera resultaba totalmente natural, ya que acababa de quedar privada de una juventud feliz. Siempre tenía un par de botas de trabajo marrones sobre la repisa de la chimenea.

Yo llevaba dos años trabajando en la fábrica de Weaver cuando me mudé a su casa. Ella me tenía una manía mortal, mis padres la odiaban, sus críos montaban una escandalera de mil demonios; pero a mí me daba igual. Me acababan de conceder mi propio torno de madera en Weaver’s y me pasaba la mayor parte del tiempo observando a Maurice Braithewaite, que trabajaba en el mismo taller. Maurice le inspiraba sentimientos muy dispares a la gente, y eso me parecía de lo más interesante. Lo admiraban y lo detestaban a partes iguales. No resultaba muy difícil darse cuenta de quién sentía qué hacia él. Por aquel entonces, Maurice ya había dejado de ir a la cantina de los empleados y solía frecuentar un bar de camioneros con un par de amiguetes. Me parecía un tipo bastante especial. Y tenía mi edad.

Jugar al rugby lo elevaba por encima del merdoso nivel general; y, para mí, que podía darme por satisfecho con solo llegar a fin de mes, eso era lo más importante. Cuando le planteé que quería que me hiciesen una prueba en Primstone, Maurice me explicó que necesitaría un patrocinador o un cazatalentos. No se me ocurría ningún contacto del que tirar, y él me dejó bien claro que no me iba a dar ningún empujón, así que mencioné el nombre de Johnson.

—Nunca he oído hablar de él —dijo—. Pero pregúntale. Vas a necesitar a alguien que responda por ti.

Así que le hice una visita a Johnson. No esperaba que pudiera darme el apoyo que necesitaba, solo quería ver qué pasaba si se lo pedía. En cuanto llamé a su puerta, salió y me lanzó una mirada escrutadora. Yo no tenía ninguna duda de que su esposa se encontraba justo detrás del umbral. Cuando empecé a explicarle lo que quería, él me largó:

—¡Y crees que puedes presentarte aquí sin más, y llamar tranquilamente a mi puerta!

Me pareció muy gracioso y me reí. Él no sabía de qué me estaba riendo, pero bajó un peldaño y murmuró algo sobre el «rey Guillermo». Me marché de allí muy despacio. Iba apoyándome en los setos, en las verjas y en las farolas. Me parecía que Johnson era el hombre más gracioso al que había visto en toda mi vida. Luego me encontré con él en el pub. Esa fue la única vez que me reí de él.

Pero había empezado con mal pie, y no tardé en desanimarme. Aquel año de espera, mientras Johnson se esforzaba con tanto denuedo para conseguirme una oportunidad en Primstone, lo benefició mucho más a él que a mí. Él también era consciente de ello. Si ahora mismo me dijeran que Johnson desaprovechó adrede sus propios esfuerzos para posponer el momento en que yo empezara a actuar por mi cuenta, no me sorprendería en absoluto. Había bastantes indicios de su dependencia respecto a mí, y yo no estaba muy seguro de que eso me hiciera gracia. ¿Por qué no buscar, entonces, otras maneras de entrar en Primstone? Durante un tiempo albergué la esperanza de que quizá Maurice Braithewaite cambiara de opinión y me diera el empujoncito que me hacía falta, pero él no daba muestras de querer ayudarme. Había una larga cola de potenciales delanteros que solicitaban pruebas para entrar en el Club, de modo que no me quedaba más remedio que encomendarme a Johnson si quería que alguien me aupase al primer puesto de la lista cuanto antes.

* * *

Cuando entré en el campo todo estaba muy oscuro. Iba corriendo, y una neblina pesada se cernía sobre el valle y abarcaba el terreno de juego formando una tupida cortina de llovizna gris. Hacía muchísimo frío. Los jugadores corrían por el campo formando grupos, pequeños e irreales bajo los flancos vacíos de las gradas; parecían insectos que alguien hubiera soltado en el recinto. Sentía náuseas y estaba espantado, no tenía ni idea de por qué me encontraba en Primstone, de por qué me había pasado un año entero intentando llegar hasta allí. Todo lo que se extendía más allá de la oscura corona de la multitud de aficionados y de los pináculos de madera del estadio quedaba fuera de mi vista. Estábamos aislados; todo lo que me era familiar y alentador se había desvanecido, nos habían abandonado dentro de una cáscara de gradas y más gradas. En aquellos momentos, no habría sido capaz de explicar de qué servía todo aquel espectáculo.

Johnson se encontraba en la boca del túnel cuando entré corriendo en el terreno de juego. Yo no tenía ni la más remota idea de cómo se las había apañado para conseguirme los cuatro partidos de prueba; pero aquel era, supuestamente, su momento de gloria. Cuando pasé por su lado se levantó del asiento, sumido en un silencio hosco y afligido. Y me quedé observándolo mientras esperábamos a que saliera el otro equipo; el viejo estaba subiendo los empinados escalones centrales del graderío principal, lentamente. Entonces, la boca del túnel entró en erupción: un riachuelo de jerséis blancos salió al campo y lo inundó por completo.

Yo le había preguntado a la señora Hammond si quería venir a verme, pero ella se negó y me dejó claro que no quería que le diese la tabarra con el tema.

—Jo, es que es mi primer partido. Necesito que alguien me anime.

—Puedes animarte tú solito. A mí no se me ha perdido nada allí arriba, con este frío de muerte; no quiero pasarme una hora entera congelándome en la grada.

Cuando intenté ablandarla un poco, ella me dijo:

—Ni lo intentes.

Toda su cara relucía, llena de animosidad.

—Solo es un trabajo. Si juego bien, puedo ganar una pasta, trescientos o cuatrocientos billetes de golpe.

Ella se rio.

—No tengo ninguna duda de que los conseguirás.

—Esos son justo los ánimos que necesito. Pero, además, me haría falta que vinieras.

—No voy a ir —respondió, con un mohín—. Si quisiera, iría. Ya te lo he dicho. No quiero ir.

—Entonces, deséame suerte.

—Todo te está viniendo rodado. No te deseo la suerte que yo pueda darte.

Me puse a dar saltos en el sitio. Estaba inquieto y traté de recordar la cara que ella había puesto mientras yo salía de su casa. En su mirada se entremezclaban el interés y el recelo, to-do emborronado por grandes cantidades de autocompasión. Me alegré de que no hubiese venido. En cualquier caso, el pa-norama no habría podido impresionar a nadie: apenas doscientas personas, dos equipos de reservas en el campo y Johnson, agitando sus brazos de araña en el aire. Pero esa hostil indiferencia que ella se gastaba me provocó una especie de ira, un salvajismo que favoreció mucho mi juego. Había perdido todo sentido de la precaución. Cuando terminó el primer tiempo, mientras salíamos en fila del campo, me di cuenta de que esa furia resultaba fundamental para mi estilo de juego. Aunque en un primer momento pareciera corresponderse mejor con mi personalidad, no me agradaba admitir que lo único que podía ofrecer era un juego más lento y menos técnico, basado en la ventaja que me otorgaban mi tamaño y mi peso.

Nos alineamos para iniciar el segundo tiempo bajo una llovizna fina y pertinaz, formando una mortaja que cubría el terreno de un extremo a otro. De pronto me sentía feliz, aliviado, lleno de aire. En ese momento no achaqué aquella emoción a nada en concreto; simplemente la utilicé para animarme a mí mismo. Más tarde la interpretaría de otra forma, como una sensación preliminar de poder. Yo era grande, fuerte, y podía demostrarlo. Hacía placajes duros y, con una deliberación de la que más tarde me empezaría a jactar, podía hacerles mucho daño a mis oponentes. Yo era grande. ¡Grande! La euforia que sentía no era ninguna bagatela.

Me quedé escuchando la melodía de la masa de aficionados, un sonido que nunca antes había oído. Traté de llevar la batuta por un minuto, por dos minutos, como si fuera el director de la orquesta; durante un buen rato, los animé a hacer ruido, como si en lugar de personas fuesen animales domesticados. ¡Yo era grande!

En el último cuarto de hora, la euforia dio paso a un agotamiento que nunca me habría podido imaginar. No quería jugar más, ni entonces ni durante el resto de mi vida. El frío y la humedad me habían penetrado hasta el mismísimo centro del cuerpo; sentí que me desaparecían las manos y los pies. Alguien había levantado un muro que me separaba de la afición: ya no podía oírlos. El campo había crecido, y sus lindes habían desaparecido, fundidas con aquella sofocante neblina. El terreno de juego se agitaba como el mar, de pronto se abría y me engullía. Yo escuchaba el estruendo de mis pies desvanecidos, que aporreaban la tierra por un mero acto reflejo. Odiaba a la hinchada por hacerme sufrir de aquella manera. Los ojos se me salían y colgaban fuera de las órbitas, tenía la boca abierta y descolgada también, el aire se me colaba garganta abajo formando terrones de plomo limado.

Pero todo esto era innecesario. No hacía más que correr por el campo como un condenado, echando el hígado por la boca con cada zancada, cuando en realidad podría haberme desplazado con tranquilidad, dando un paseíto. En el breve curso de los cuatro partidos de prueba, aprendí a ahorrar energía, con el fin de gastarla en los momentos en los que podía utilizarla con mayor eficacia. Pero, después de ese primer encuentro, me sentía más exhausto y más aliviado que nunca. No me im-portaba un rábano si no volvía a jugar. Por el momento, me bastaba con poder apoyar el trasero en el suelo. No quería volver a moverme en toda mi vida. Me pasé un buen rato tendido en la bañera, boqueando; el agua me aprisionaba el pecho como si lo tuviera agarrado con un puño, el calor me abrasaba la piel desgarrada y convulsa. Detrás de mí podía oír la voz alborozada de Johnson; en torno a mí, las risas y el guirigay del desahogo colectivo.

Alguien tomó una toalla y se puso a frotarme la espalda, y luego el entrenador me untó un linimento amarillo por los brazos y las piernas. Johnson estaba en pie junto a la puerta; tenía sus ojos brillantes clavados en mí, unos ojos que reflejaban orgullo y fascinación. No paraba de hacer gestos de aprobación. Cuando ya estaba a medio vestir, encontró una excusa para acercarse a toda prisa.

—Has jugado un partidazo —afirmó sin levantar la voz, esperando a que yo le diese licencia para regodearse.

—Entonces es que te lo has pasado bien.

—Venga ya, Arthur —dijo él, con suavidad, aunque temblando a la vez—. Arthur, ha sido el mejor partido que he visto en toda mi vida. Se te van a rifar.

—¿Lo crees de verdad?

—No es que lo crea, es que lo sé. —Sus ojos se ensancharon mientras se daba ánimos a sí mismo—. Estaba sentado justo en medio de la junta —mintió—. Los conozco, sé cómo piensan. Has jugado exactamente como tocaba, exactamente el partido que tocaba jugar. ¿Acaso no te lo había dicho…? —Entonces se lanzó a explicarme varios incidentes del encuentro que yo no tenía ni idea de que habían ocurrido.

—No te emociones tanto —le dije, porque su voz empezaba a alzarse más de la cuenta, y varias personas estaban sonriendo demasiado a causa del alboroto.

—¡Que no me emocione, dice! —Apartó la mano con brusquedad, fingiendo que se sentía herido—. A tu lado, los demás parecían niños pequeños jugando en el patio del colegio.

—Pues a mí no me parecían tan pequeños. No te alteres tanto, papá, que aún estamos en el vestuario. Por cierto, ¿cómo has conseguido entrar?

—Oh, a mí me dejan pasar —respondió. Y luego siguió murmurando—: No va a haber quien te pare, Arthur. Vas a poder pedir el precio que te dé la gana. —Me miró con cautela—. A ver, ¿acaso no lo sabré yo? ¿Acaso no estaba yo en esta junta antes de que tú pudieras levantar una pelota del suelo? Hasta ahora has podido fiarte de mi palabra siempre. ¿No es así, Arthur? —Y me agarró el brazo con firmeza.

—No todos van a pensar igual que tú, papá. Intenta verlo desde su punto de vista.

—Ya lo verás, su opinión no será distinta de la mía. —Tenía pinta de estar enfermo—. Es posible que no quieran que se les note. Naturalmente, no querrán mostrártelo a las claras, como yo.

Me soltó el brazo y esperó a que me vistiera. Barrió la habitación con la mirada y soltó varias perogrulladas comparándome con los demás jugadores, fijándose en sus piernas y en sus torsos y luego en mí. Yo me uní a ellos y me quedé allí un rato, alrededor del fuego, para asegurarme de que el bocazas de Johnson no me había granjeado ninguna enemistad. Luego me marché con él, y me llevó al salón de té.

—Aquí no hay nadie importante —dijo. En su voz había mucha confianza.

—¿No hay nadie de la junta que has mencionado antes?

—No. En todo caso, George Wade, el presidente, está con el primer equipo en Saint Helens.

Tomamos un poco de té y unos bocadillos.

—¿Cómo es Wade? —le pregunté.

—Es el que tomará la decisión. Ya le he hablado de ti. Es duro de pelar, pero conoce el negocio. Lleva en el mundo del deporte desde antes de que tú nacieras.

Ya me había cansado de Johnson. Quería hablar con los demás jugadores, averiguar cuáles de ellos estaban en forma, cuál iba a ser la distribución en el terreno de juego, cómo había jugado yo. Estaba harto del viejo, y también de que me mirara el cuerpo sin ningún disimulo. Contemplé por un momento esa pequeña boca suya, que se abría y se cerraba una y otra vez, e intenté adivinar qué lo movería a hacer todo aquello. ¿Por qué no dejas ya de parlotear, viejo?, quise preguntarle. Y todo este bombo ¿a qué viene? Pero, en lugar de eso, le dije:

—¿Y qué pasa con Weaver… y con Slomer?

Él negó con la cabeza.

—Ellos ponen el dinero. Pero es Wade quien se ocupa de la parte deportiva. Tú no tienes por qué preocuparte de esas cosas.

—¿Y cómo es Weaver?

Creo que no me oyó, aunque tampoco esperaba que él entendiese la situación: no se daba cuenta de que a mí me interesaba más el propio Weaver que jugar al rugby. Mientras tanto, el salón de té se llenó poco a poco y al cabo de diez minutos se vació de nuevo. Nadie estaba interesado en quedarse allí. Yo estuve esperando a solas mientras Johnson se paseaba por toda la estancia, repartiendo opiniones y confidencias entre los presentes; gracias a su insistencia, varios de ellos clavaron sus ojos en mí, y todavía más gente arqueó las cejas mirándolo a él. Johnson calzaba unos botines muy pequeños que hacían que sus pies parecieran colillas.

Nos marchamos juntos de allí y nos subimos a un autobús en la parada que había junto al estadio. La penumbra invernal acababa de instalarse del todo, y las luces de la ciudad relucían perezosamente en el valle. Nos sentamos en la parte delantera del autobús y observamos desde allí los muros de piedra gris y los edificios que se iban escurriendo hacia ambos lados. Entonces saqué el libro que había tratado de leer durante el viaje de ida, antes del partido. Ahora que todo había acabado, la euforia de Johnson empezaba a remitir; ya solo hacía algún que otro comentario esporádico, aunque todavía me miraba con una especie de posesividad. Ese ánimo siguió flotando en el ambiente hasta que nos apeamos del autobús en el Bull Ring para hacer el transbordo con la línea 10, que nos llevaría hasta Highfield recorriendo toda West Street.

—Yo ya lo he leído —me dijo. Primero tocó el libro, y luego plantó el dedo sobre la página para impedir que siguiera leyendo.

—¿De qué trata? —le pregunté yo.

—De un boxeador. —Tosió y se sonó la nariz con los dedos, sin pañuelo.

—Eso se deduce con solo mirar la cubierta —le dije, al tiempo que le mostraba el dibujo de la tapa. Él se quedó mirando la cara pintada y los dos enormes guantes rojos de la imagen, embobado.

—¿Te está gustando?

Yo me encogí de hombros y respondí algo banal; no quería que se diera cuenta de lo impresionado que me tenía el héroe, un tipo de lo más bragado. Entonces, por fin, Johnson soltó lo que le había estado rondando la cabeza desde el final del partido; fue como si de pronto unos dedos le oprimieran la garganta.

—¿Quieres que te acompañe a casa?

Me miraba con una mezcla de nerviosismo y desconcierto, como si estuviera interpretando un papel.

—No me molesta… A mí no me molesta —reiteró.

—Si te apetece… Vente y tomamos un té. No creo que la señora Hammond tenga problema.

Él no dijo nada más. Nuestros pasos repiqueteaban sobre el pavimento, cubierto de charcos de luz derramada de las farolas. Así atravesamos el barrio y llegamos a la zona más apartada de la ciudad, situada justo debajo de la cresta del hospital.

No había nadie en la casa. La señora Hammond había salido con los niños, seguramente adrede, así que nos sentamos al fondo de la cocina a esperar. Johnson volvió a contarme las mismas batallitas sobre el partido, y mientras se dedicó a echar ojeadas esporádicas a las botas marrones que había sobre el hogar, a hurgar entre las brasas con el atizador y a añadir más carbón al fuego. Intentaba caldear el ambiente, ponerse cómodo.

Fue justo a esto último, al fuego que ya se elevaba formando gigantescas llamaradas, adonde dirigió sus chisporroteantes ojos la señora Hammond nada más entrar en el cuarto. Me miró enojada, y uno de los niños dijo:

—Hace mucha calor, ¿no, mami?

—¡Calor! —dijo ella, y entonces reparó en la figura de Johnson, que estaba en cuclillas, tratando de erguirse, en una esquina del cuarto—. Esto parece un horno —agregó con un tono acre en la voz—. Ya sabe que no podemos usar tanto carbón, señor Machin. —Hacía como si Johnson no existiera, me interpelaba solo a mí. Su acritud oscilaba entre dos focos, el fuego y Johnson: de pronto me di cuenta de que no debería haberlo invitado.

—El señor Johnson me ha acompañado a casa —acerté a decirle, un poco a bocajarro—. Acabamos de volver del partido. Esta es la señora Hammond —le expliqué a él, y los dos intercambiaron algunas palabras. Sin embargo, Johnson no se movió; siguió en pie al lado de la silla, inmóvil.

—No podemos ofrecer mucho para acompañar el té… —dijo ella.

—No exageres —respondí yo—. No vaya a ser que el señor Johnson crea que somos pobres.

Ella estaba ya al borde de las lágrimas, o a punto de perder los estribos; seguro que hasta se le pasó por la cabeza la idea de amenazarme. Pero no le quedaban ánimos para nada. Yo, por mi parte, me apresuré a ayudarla a vaciar la bolsa. Ahora era plenamente consciente de que traer a Johnson había sido un grave error, pero de pronto me di cuenta de que no la culpaba a ella, sino a él. Coloqué los escasos paquetes de comida encima de la mesa y me pregunté por qué se habría tomado la molestia de comprarlos.

—He ido a hacer la compra. Hace un tiempo horroroso.

—Pues sí —respondió Johnson—. Calabobos y niebla todo el rato.

Ella se puso a trajinar en torno a la mesa, satisfecha de que yo la ayudase y encantada de que Johnson viera que lo hacía. Llenó el hervidor de agua. Los niños, en cambio, seguían de pie junto a la puerta; percibían la acritud de su madre y fulminaban con la mirada la silueta de Johnson.

—Siéntate —lo urgí.

Él se dejó caer en la silla y se sentó muy derecho, alerta, sin quitarme la mirada de encima. La señora Hammond dijo:

—¿Cómo ha ido el partido? ¿Habéis ganado?

No había motivos para que ella ocultara su interés; todo aquello le importaba bien poco. Yo intente improvisar alguna clase de respuesta antes de que Johnson dijera, casi a voz en cuello:

—¡Pues ha jugado un partidazo, señora mía!

—¡No me diga! —Se quedó mirándome durante un segundo—. ¿Y cuánto dinero van a pagar por ficharlo?

—La cosa no va tan rápido como usted cree. Hay que jugar tres partidos más paratener algo en firme.

—Pues yo me figuraba otra cosa —contestó ella, espoleada por el apuro de Johnson—. Que, si resulta que es tan bueno, lo ficharían sin perder ni un segundo.

—No, ni hablar. —Su voz sonó engolada—. Necesitan tener ciertas garantías, hágase cargo, cuando hay tanto dinero de por medio.

—¿Eso significa que tiene que jugar tres partidos más, a cambio de nada?

—No, a cambio de nada no. Le dan treinta libras, la paga de un amateur. Es una especie de fianza.

—Eso está muy bien —dijo ella—. Treinta chelines.

—Qué va, en realidad no es nada —puntualizó él—. Podrá pedir lo que le dé la gana si juega tres partidos más como el de hoy. A ellos no les compensaría rechazar el trato, señora Hammond. ¿Acaso me equivoco, Arthur?

—No lo sé.

—Estoy segurísima de que a él le darán lo que pida, señor Johnson.

—Sí —convino Johnson; los ojos le lagrimeaban del calor—. Todo irá viento en popa.

—Y usted se quedará tremendamente satisfecho —dijo ella, con una inflexión todavía más ácida en la voz, al tiempo que miraba a Johnson con una sorpresa aún mayor.

Estábamos delante de la puerta principal, en la calle, cuando noté que Johnson me tocaba súbitamente el brazo y susurraba:

—Se me ha olvidado decírtelo. Slomer ha estado en el partido.

Yo me zafé de él con brusquedad.

—¿Por qué no me lo has dicho antes?

—Se me ha olvidado. Se ha marchado antes del final. Aunque no suele venir a ver muchos partidos del segundo equi-po, que digamos.

—¿Qué le ha parecido?

—Cómo voy a saberlo, conmigo no ha hablado —respondió, sonriente.

—Pero ¿qué cara ha puesto? Es minusválido, ¿no? ¿Dónde estaba sentado?

—Detrás de mí. Unas pocas filas más atrás.

De pronto se arrepintió de haber sacado a relucir el tema de Slomer.

—¿Adónde vas ahora, Arthur? —dijo, y miró con desagrado detrás de mi espalda, hacia un punto de la calleja iluminada—. Venga, salgamos por ahí. Podemos ir andando hasta el King.

—Estoy cansado.

—Pero si no se tarda nada. Podemos ir en autobús.

Cuando me hice a un lado, la luz me permitió apreciar su cara menuda y ansiosa, una máscara irritada en mitad de la oscuridad. Entonces oí la voz de la señora Hammond a mi espalda, resonando por la calleja.

—Iré mañana, quizá. Sobre la hora de la cena —le dije, y di un paso atrás hacia el umbral—. Nos vemos entonces, papá.

—A ti no te importa que te esté ayudando, ¿verdad, Arthur?

—¿Por qué dices eso? —Su cara desapareció y fue sustituida por la desgastada superficie de su gorra aplanada: cualquiera habría dicho que el tipo la había magullado a base de darse una y otra vez contra el techo con ella puesta.

—Espero que… En fin, nada, que no pienses que me estoy entrometiendo en tu vida ni presionándote —oí que me decía la cara tapada.

—No… —arranqué yo, sin seguridad alguna.

—Porque yo quiero ayudarte. Sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Si estoy en condiciones de ayudarte, creo que es lo que debo…

—Ajá. Que sí, claro, papá.

—¿No te importa?

—No —subrayé—. No sé de qué me estás hablando. Así que lo dicho, te veo mañana.

—Mañana —dijo él—. A las once.

—Gracias por todo.

—De nada, Arthur. No hay de qué. No hay por qué darlas.

Y se quedó plantado allí, esperando, hasta que le cerré la puerta en las narices.

La señora Hammond estaba arreglando la cocina. Mucho tiempo después, yo seguiría recordando la expresión que mostraba su cara en ese momento.

—Como el fuego está tan vivo, no necesitamos dar la luz —me dijo.

—Yo ahora solo quiero descansar —respondí yo—. Por mí, no hay problema. —Me senté junto al fuego sin decir ni mu.

—Si estás cansado, ¿por qué no te vas a tu habitación? —dijo ella cuando me vio sacar el ejemplar de Sangre en la lona. Su voz sonaba ahogada. Las llamas titilaban sobre ella, envolviendo su figura.

—Ahí no conseguiría descansar. No me apetece dormir.

—¿Y no vas a salir? Yo que pensaba que querrías disfrutar de tu fama…

Suspiré muy fuerte para demostrarle lo cansadísimo que estaba.

—En ese caso podrías hacer algo, echarme una mano.

—Como quieras. —Ted Williams le estaba contando su última pelea a su chica. Ella le acariciaba el pelo y le hablaba con una ternura exagerada, para dejarle bien claro lo mucho que le importaba. Él fruncía el ceño de puro dolor. Pero era un tío duro—. ¿Qué quieres que haga?

—Podrías fregar un poco. No sé cómo, hoy los cacharros se me han amontonado. Entre unas cosas y otras… —Soltaba las palabras sin llegar a entonarlas; es decir, con un tono uniforme, mate, gris, como si estuviese reprimiendo un enorme dolor interno.

Fui al fregadero y puse las cosas del té en la pila. Luego hice lo mismo con los cacharros de la comida y del desayuno, y finalmente con los platos de la cena de la noche anterior.

—Deja la taza esa a un lado. La de Johnson —dijo—. Ya la lavaré yo más tarde. Con agua caliente. Creo que tienes algo de agua para fregar en el hervidor.

Empecé a verterla tal y como estaba, echando humo, pero, cuando quise enfriarla con agua del grifo, ella me advirtió:

—No añadas demasiada agua fría. ¿Qué sentido tiene, si no, utilizar el agua hervida…?

—¿Dónde están Lynda y el pequeño?

—Arriba. Los voy a acostar en un minuto.

—Aún es temprano para ellos.

—Siempre se acuestan temprano los sábados. —Me puse a enredar entre las tazas y limpié con la mano el vaho del espejo para ver el reflejo de mi cara. Ella añadió—: Si no, el ruido de los borrachos les impide dormir; se ponen muy nerviosos y me cuesta horrores tranquilizarlos.

Se quedó mirándome mientras fregaba la primera taza; luego esperó a que terminara con la segunda y me dijo:

—Si enjuagas la taza debajo del grifo después de darle con el estropajo, el jabón sale con más facilidad; se limpia mejor así. Pero no quiero seguir molestándote.

Cuando acabó de arrear a los niños para que se fueran a la cama y bajó, yo ya tenía toda la vajilla sobre la mesa, lista para guardarla en su sitio. Estaba sentado junto al fuego, disfrutando de una buena dosis de la rutina doméstica de Williams después de una pelea importante. No podía creerme que no hubiesen puesto una imagen de su chica, una rubia despampanante, en la cubierta. Por ejemplo, al fondo, detrás de uno de los enormes guantes rojos, justo a la derecha de su oreja. Podían sacarla tendida en el sofá de su apartamento. Quedaría bastante chulo, él en primer plano, aguantando los golpes, y ella esperándolo detrás, con una carretada de cariño siempre lista para su hombre. ¡Qué bárbaro, estar en la piel de un tipo como Williams! Con todas esas monadas de catálogo para elegir. Su costado izquierdo siempre a salvo, bien defendido, y ese gancho de derecha tan letal. Su costado izquierdo…

—Puedes fumar si quieres —me dijo la señora Hammond, y, después de examinar los platos para comprobar cuánta grasa había dejado al fregarlos, empezó a llevárselos y a meterlos en el aparador.

—¿A qué te refieres?

—Pues a eso. A que puedes fumar.

—¿Y a qué vienen entonces las regañinas y los sermones?