9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

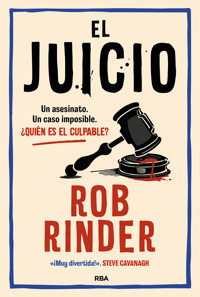

UN MISTERIO NÚMERO UNO DEL THE SUNDAY TIMES «¡Muy divertida!». STEVE CAVANAGH «Una novela intrigante que te atrapa». THE TIMES «Una misterio de corte clásico con un giro sensacional». THE INDEPENDENT Un asesinato. Un caso imposible. ¿Quién es el culpable? Cuando el policía y héroe nacional Grant Cliveden muere envenenado, el caso amenaza con sacudir al país hasta la médula. Todas las pruebas apuntan a un hombre: Jimmy Knight. El acusado ha sido condenado anteriormente por múltiples delitos y defenderlo no será tarea fácil. En especial, porque este es el primer caso del abogado Adam Green. Por si no fuera suficiente encargarse de un caso de esta envergadura, Adam no tardará en darse cuenta de que Jimmy Knight no es la única persona del pasado de Cliveden con la que tiene cuentas pendientes. ¿Quién es en realidad el responsable? Lo único seguro es que este juicio llevará a Adam y al propio sistema judicial al límite. «Un comienzo emocionante para la que promete ser una excelente serie, con un atractivo protagonista». THE GUARDIAN «Una lectura rápida y adictiva». THE SUN

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 467

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

Prólogo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Epílogo

Agradecimientos

Notas

Título original inglés: The Trial.

© del texto: Rob Rinder, 2023.

Todos los derechos reservados.

© de la traducción: Juan Carrillo del Saz, 2025.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: febrero de 2025.

ISBN: 978-84-1098-089-1

OBDO431

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

PARA VICTORIA COHEN

PRÓLOGO

Era el día de su muerte, pero el inspector Grant Cliveden aún no lo sabía. Por la mañana habían pasado cosas extrañas, desde luego, aunque en ese momento lucía el sol y bajaba por Fleet Street a paso ligero. Se dirigía a Old Bailey, la sede del Tribunal Penal Central, tranquilo y seguro de que todo saldría como quería. El policía, de complexión atlética y con un garbo que, si bien no podía equipararse al de un actor de Hollywood, sí parecía propio de un galán de telenovela, se abrochó los relucientes botones del uniforme de gala y se alisó la corbata. Cuando se alcanzaba su categoría, ya se podía ir de paisano a las vistas al tribunal, pero aún le gustaba el uniforme y a su superior no le importaba lo más mínimo. Para él, ser policía era una vocación, y quería pregonar a los cuatro vientos el orgullo que le inspiraba su trabajo. Como es natural, con el uniforme no pasaba desapercibido y reparó en una excursión de adolescentes que lo señalaban desde la otra acera. Los saludó. Habían vuelto a emitir en Channel 4 aquel documental sobre el intento de magnicidio del que salvó a la reina. Estaban reponiendo todos los viejos programas sobre la realeza desde que la monarca falleció el mes de septiembre anterior y, por tanto, el rostro del inspector, el de un personaje secundario en un episodio decisivo de la historia de la Corona, había aparecido en numerosos especiales conmemorativos.

Pero de aquello ya hacía mucho tiempo. Proteger a la familia real formaba parte de su pasado; los delitos graves, en cambio, eran su presente y, Dios mediante, también su porvenir. Como le había dicho en una ocasión a Susanna Reid, en Good Morning Britain, cuando le preguntó por la nueva estrategia de la Policía para combatir la delincuencia, le honraba haber dejado de proteger a una persona que representaba los valores de nuestra gran sociedad para pasar a custodiar a la propia sociedad. Sonrió al recordar el brillo de admiración en los ojos de la presentadora cuando pronunció aquellas solemnes palabras. Joder..., esa mujer siempre le había gustado. Y él, a su vez, les gustó a los productores, quienes le ofrecieron un espacio fijo que pensaban llamar «El poli bueno de Gran Bretaña», o algo por el estilo. Por supuesto, había rechazado la oferta, porque ser policía le compensaba muchísimo más.

Ese día tenía que comparecer ante un tribunal en calidad de testigo policial clave por otro caso de gran repercusión en el que estaba implicada una banda de matones adolescentes. Gracias a las armas y a la droga que él mismo había descubierto en el registro del domicilio de aquellos cabrones, sabía que no se iban a escapar. Aún quedaba mucho proceso por delante, pero el inspector Cliveden ya se estaba apuntando otra victoria... o, mejor dicho, cuatro, si se contaba a cada acusado por separado. Es decir, que en lo que iba de año ya llevaba cincuenta. Sintió un chispazo de emoción al pensar que, desde que había vuelto al candelero el año anterior, cuando se incautó del mayor alijo de cocaína de la historia londinense, los ciudadanos lo escrutaban. Y no iba a decepcionarlos.

Le vino a la mente la cara de sus dos hijos, como tantas otras veces. Pensó con cariño en el proyecto escolar que acababa de terminar Jamie, el de ocho años. Se lo había enseñado la noche anterior Natasha, su mujer, con una buena copa de vino de Chablis. En la escuela de Wimbledon a la que iba el pequeño (cuya matrícula costaba la friolera de quince mil libras, ¡qué le habría parecido al Cliveden de sus años mozos!), les habían mandado a los alumnos que escribieran una redacción sobre sus héroes. Según le había dicho Natasha, algunos la habían escrito sobre estrellas del pop y futbolistas, pero Jamie lo había elegido a él. «Mi padre trabaja duro para mantenernos a salvo y encerrar a los malos», había escrito con su letra torcida de niño. El inspector sonrió para sus adentros: en efecto, esa era su profesión, costase lo que costase. Desde luego, mucho mejor que la de banquero de mierda de un fondo buitre, que era a lo que se dedicaban casi todos los demás padres.

A la vista del edificio del Tribunal Penal Central, el inspector Cliveden echó atrás los hombros y alzó la mirada. Si no la conociera, diría que la Justicia, o al menos su estatua dorada de cuatro metros, le guiñaba un ojo. Había hecho ese trayecto cientos de veces, pero llegar al tribunal más famoso del mundo aún le hacía la misma ilusión de siempre, consciente de que, gracias a servidores públicos como él, la sociedad castigaría a quienes se lo merecieran.

Cruzó el paso subterráneo, en la entrada principal, donde se congregaba un variopinto grupo de amigos y familiares de las víctimas y los acusados. Henchido por la oleada de reconocimiento que dejaba a su paso, esbozó una sonrisa; y le dedicó otra, esta de oreja a oreja, a una antigua colega que salía por la puerta de Lord Mayor. Las pechugonas vigilantes de la entrada, ya entradas en años, siempre se alegraban de verlo, y se reían y coqueteaban con él mientras se vaciaba los bolsillos en la bandeja del detector. Él les seguía el juego: le preguntaba a Dawn por su hijo, le guiñaba un ojo a Brenda... Esa cercanía le había valido no solo la simpatía de amigos y colegas, sino también la fama; era el policía favorito de todo el país, aclamado por la prensa como un héroe de nuestro tiempo, al que llamaban para las campañas de reclutamiento y al que se pedía opinión sobre los asuntos de ley y orden. Cruzó las puertas de madera pulida y avanzó por el pasillo de mármol. Una joven auxiliar a la que veía por primera vez, guapa, rubia y de cabello suave y rizado, lo alcanzó apresuradamente con un café. «Tiene el tiempo justo para tomárselo antes de que lo llamen, inspector», dijo ella, ruborizada. Le dio las gracias y prosiguió hacia la sala de la audiencia. Se detuvo, pues la vista se le nubló un momento. Qué raro... Se preguntó si le daría tiempo de sentarse un poco, pero no: lo convocaron de inmediato a la Sala Tercera. Café en mano, Cliveden intentó hacer caso omiso de la extraña sensación en los brazos y el punzante dolor de estómago. Pensó que a lo mejor había entrenado demasiado duro en el gimnasio el día anterior. Esa tarde descansaría.

A pesar de la extraña sensación que recorría sus músculos, el inspector entró en la sala con su aire de pavoneo habitual, animado por la admiración con que lo observaban los doce hombres y mujeres del jurado popular. En el banquillo de los acusados, cuatro adolescentes, con más cara de niño de lo que recordaba, movían los pies con desgana y le rehuían la mirada. La jueza, una mujer de rostro duro a quien no recordaba haber visto antes, lo miró con frialdad. El escenario estaba listo para su actuación estelar. Se dirigió al estrado de los testigos y puso la mano sobre la Biblia. En ese momento, de repente, se dio cuenta con total certeza de que su cuerpo dejaba de funcionar. El semblante se le empezó a desencajar y se le nubló la visión. Incapaz de respirar, se aferró al lateral del estrado. Quiso pedir ayuda, pero solo pudo farfullar un leve gemido. Intentó agarrarse el pecho y cayó de rodillas, consciente de la conmoción que estaba generando en la sala; una bandada de abogados lo rodeaba, con sus togas agitándose cual alas de murciélago. Al desplomarse hacia atrás, contempló por última vez el escudo real, el más poderoso símbolo de la Justicia británica. Y se hizo la oscuridad.

1

En la escalinata de los juzgados de primera instancia de Bexley, el pasante Adam Green suspiró mientras se guardaba la abultada carpeta en la mochila. Bajo la incipiente llovizna, el funcional edificio de piedra resultaba aún más deprimente que de costumbre. Las sucias puertas de vidrio se abrieron tras él y salieron dos abogados prominentes, hombres de mediana edad ambos, uno rechoncho y el otro calvo. O bien no repararon en Adam o bien fingieron no hacerlo, pues prosiguieron su conversación sobre la caída en picado del nivel de los becarios sin inmutarse.

Adam apretó los dientes, se sacó el teléfono del bolsillo y le mandó a su tutor de prácticas un mensaje de solo dos palabras: «Sin fianza». Era un resumen algo burdo de la pantomima que había ocurrido, pero no era nada fácil dar cuenta de la horrible manera en que Dale McGinn se había comportado esa tarde. Ya le explicaría a Jonathan todos los detalles después, en la fiesta (o «evento de networking», como todo el mundo se empeñaba en llamarla).

Ya eran más de las cinco y con la petición de libertad bajo fianza concluía su ajetreada jornada en los juzgados. Adam estaba agotado y pensaba con ansia en la cama de Ikea de su estudio de mala muerte en Holloway Road. Pero el descanso tendría que esperar, porque la asistencia a la fiesta (o «evento de networking») que había organizado Tony Jones, el jefe de administración del bufete, era totalmente ineludible. Y, al ritmo que llevaba, iba a llegar tarde.

Apretó el paso hacia la estación mientras dejaba atrás una hilera de locales destartalados: casas de empeños, negocios de comida para llevar y tiendas solidarias. La lluvia de abril le corría por los cortos rizos morenos y le empapaba el barato traje. Le rogó a un Dios en quien tampoco creía mucho que empezara a favorecerle la suerte, aunque ya había tenido bastante con ser uno de los dos candidatos, de entre cuatrocientos, a quienes habían elegido para cursar las prácticas en el prestigioso bufete Stag Court. Y, sin embargo, resultaba que pasar el proceso selectivo era la parte fácil; lo difícil era permanecer en el puesto. Las prácticas de pasante consistían básicamente en una entrevista que duraba un año para hacerse con un codiciado puesto fijo. Ya había transcurrido más de la mitad de ese período, y sin grandes resultados por el momento, pero, después de tantas fatigas, del crédito bancario y de los sacrificios que había hecho su madre, el fracaso quedaba totalmente descartado.

Adam echó a correr y llegó al andén en el preciso momento en que entraba un tren con destino a Londres Victoria. Quizá le sonreiría la suerte después de todo. El convoy no iba lleno, pues, a esa hora, el gran flujo de viajeros iba en sentido contrario, así que pudo sentarse: otro golpe de suerte. Cogió un ejemplar del periódico The Sun con los bordes sobados y sucios que había dejado el anterior pasajero. Las primeras ocho páginas estaban dedicadas al envenenamiento de Grant Cliveden, como era habitual desde que el famoso policía murió en el tribunal hacía un mes.

Prensa y público parecían coincidir en algo: solo había una cosa peor que el asesinato de un policía: el asesinato de un policía que además gozaba de cierta fama. Tal vez «fama» no fuera la palabra adecuada, ya que Cliveden no había buscado precisamente la atención de los medios. Por ejemplo, había declinado participar en el reality de baile Strictly «al menos en cuatro ocasiones», según la trepidante crónica de The Sun. Aun así, se había hecho un hueco en el corazón de los ciudadanos, que lo consideraban algo así como un tesoro nacional o el faro de la sociedad. En una época dominada por los influencers y las estrellas de los realities, Cliveden representaba el heroísmo, el deber y la integridad de la vida real. En pocas palabras, encarnaba todo lo que el pueblo británico pensaba que debían ser sus servidores públicos. Adam apenas tenía once años cuando el inspector se había interpuesto de un salto entre la reina y aquel loco armado con una pistola, pero aún recordaba cómo había llorado su madre ante las borrosas imágenes del policía con cara de niño que no dudó en sacrificar su vida.

No se detuvo a examinar la celebérrima foto de Cliveden rodeado por su adorable familia, fotogénica hasta decir basta, que había aparecido en todos los periódicos y telediarios, y mostraba al inspector descalzo en una playa paradisíaca, con las piernas estiradas. Abrazaba de costado a su mujer, Natasha, de cabello color miel alborotado por la brisa del mar y con el tirante de un elegante vestido veraniego deslizándose juguetón por el hombro. En el regazo del padre, como querubines, los niños: Jamie y Arabella. Los cuatro salían muy bronceados, con los dientes blanquísimos y ese brillo que parece como de filtro de Instagram, pero que en el fondo no es más que una azarosa combinación de genética, dinero y las mañas de los fotógrafos de la revista Hello!

Había un montón de expolicías con los dientes torcidos que aún sacaban partido a sus antiguos triunfos para hacer carrera en los medios (y a todos les habían pedido que escribieran «obituarios» y «análisis» con los que llenar un sinnúmero de páginas sobre el asesinato), pensó Adam. Admiraba que Cliveden, que lo habría tenido facilísimo de haber querido seguir ese camino, hubiera continuado en activo. Pero es que además no se durmió en los laureles, sino que empezó a perseguir las formas más graves de delincuencia, con lo que se labró una gran reputación gracias a su elevado índice de condenas y a la incautación de ingentes alijos de droga. Sin ninguna duda, su muerte suponía una gran pérdida, y el país, en consecuencia, clamaba justicia. Adam se detuvo a examinar la ficha policial del acusado por el asesinato: Jimmy Knight, un expresidiario con el ceño fruncido y de aterradora estampa. Se preguntó qué bufete se encargaría de la defensa. Al pasar la página y reparar en el indignado tono del titular de una columna («¿BASTA LA CADENA PERPETUA PARA EL ASESINO DE UN HÉROE DE LA POLICÍA?»), pensó que no le gustaría estar en la piel de esos letrados.

El tren se abrió paso entre las sombras de la estación Battersea Power y llegó al fin a Londres Victoria. Adam cogió la línea de metro District hasta Temple y desde allí completó su viaje, por las sinuosas callejuelas de Middle Temple, hasta las escaleras enlosadas de su bufete, Stag Court, dejando atrás el esplendoroso edificio gótico de los Reales Tribunales de Justicia. De repente, al abrir la puerta negra y pulida, le impactó el ruido del evento de networking, que ya debía de estar saliéndose de madre. Lo más selecto de los despachos de abogados de la ciudad bebía champán con la flor y nata de Stag Court y todos deambulaban por las salas de reuniones entre risas estentóreas.

Nadie pareció reparar en Adam, que se deslizó con cautela rodeando a la multitud, procurando no propinarle un golpe a nadie en el codo. La consejera del rey1 Catherine Jordan tenía embelesado a un grupo de abogados con la narración de su sombrío último caso. Aunque su cliente se había enfrentado a cargos por violación, se las arreglaba para darle un toque divertido a la historia. Adam sudaba, y no solo por su camisa de poliéster. Ya desde sus tiempos en Oxford, nunca se le habían dado bien esas cosas.

La torpeza social le había echado a perder los años de universidad y seguía acompañándolo en el mundo real, de manera incluso más acusada. El problema no era que la gente no se le quisiera acercar. Al contrario, su figura alta y atlética, sus ojos verdes de aire melancólico y su mandíbula angulosa resultaban atractivas, pero es que luego nunca sabía qué decir. Ojalá fuera de esas personas a las que les sale natural socializar, que irradian poder con su presencia y derrochan anécdotas y carcajadas.

En una de las salas de reuniones principales, Adam dio con un bar improvisado y revuelto en la mesa de juntas de vidrio. Tony, el jefe de administración que gobernaba el despacho con mano de hierro, se había desprendido hacía poco de las voluminosas cortinas y las recargadas alfombras omnipresentes en el bufete durante décadas. Después de la redecoración, todo lucía un aire corporativo, o de color beis o de cristal, una elección que a Adam le parecía de lo más interesante teniendo en cuenta la adicción al vino tinto que reinaba en la empresa. Mientras abría un botellín de Beck’s, notó un cosquilleo en la nuca, señal inequívoca de que ella lo había visto.

—Hola, Georgina —la saludó, tratando de mantener un tono lo más neutro posible. Su compañera de beca, Georgina Devereaux, lo miraba como un cernícalo a un ratón mientras esbozaba una sonrisa con sus perfectos labios rosados. De colegio privado y bien relacionada, poseía todo lo que a él le faltaba, incluida la habilidad de moverse como pez en el agua en las fiestas (y en eventos de networking). Nada de eso habría supuesto ningún tipo de problema de no ser porque solo uno iba a conseguir un puesto cuando acabaran las prácticas. Georgina era la favorita... y siempre le gustaba recordárselo.

—Por fin te has dignado a obsequiarnos con tu presencia, ¿eh? Ya pensaba que ibas a necesitar aislarte una temporada por perder una simple solicitud de fianza... otra vez... —ironizó mientras hacía un mohín.

—A ver, en realidad no ha sido tan sencillo como lo pintas —le contestó Adam, pensando que las noticias volaban e intentando neutralizar el veneno con un tono amistoso pero neutral—. Mi cliente, Dale McGinn...

—Ay, Adam, pero no me des explicaciones que no me interesan —lo interrumpió ella con una risotada tintineante como el cristal—. Solo quería decirte que ya avisé a Tony de que llegarías tarde. Y la verdad es que no le hizo ni pizca de gracia...

«¡Mierda!», pensó Adam. Confiaba en podérselas ingeniar para que Tony no se diera cuenta, pero no había reparado en la loba con piel de Versace. Georgina ya se había fijado en alguien más interesante y mejor situado que Adam, y le dedicaba su pose de coqueteo atusándose la larga melena castaña. Él captó la indirecta y se dirigió al pasillo para guardar la cartera en el casillero, abriéndose paso trabajosamente entre una masa de cuerpos vestidos con trajes de Savile Row y faldas lápiz. La puerta de la sala de correo estaba cerrada, cosa rara, y, nada más abrirla, supo el motivo. Allí estaba el consejero del rey Martin Norton, a quien The Legal 500 atribuía una «sagacidad táctica sin par», demostrando que, a juzgar por la expresión de la mujer que lo acompañaba, también era sagaz en otros menesteres.

Adam cerró la puerta de un golpe y se quedó de espaldas a ella cuando vio a Tony acercarse por el pasillo hecho un basilisco. Con su cabeza rapada y su complexión robusta, parecía un portero de discoteca y resultaba así de intimidante.

—¡Tú! —bramó con su áspero acento cockney—. No quiero ver a nadie de mi bufete aquí empanado en lugar de entablando relaciones útiles, ¡tanto si eres becario como si eres socio!

Igual que «evento de networking», «entablar relaciones útiles» era una de las nuevas expresiones favoritas de Tony. Había dejado de estudiar a los dieciséis años para ganarse la vida en el mundillo de embaucadores que eran los bufetes de los años ochenta, cuando los administrativos básicamente cobraban por contestar el teléfono. No obstante, tenía un olfato finísimo para los negocios y era consciente de que aquella época había pasado hacía ya mucho tiempo. Tony opinaba que, para sobrevivir, Stag Court debía regirse por la lógica empresarial y tenía el empeño personal de transformar el viejo bufete de acuerdo con los nuevos tiempos.

Si no fuera porque le daba miedo, Tony le habría producido lástima a Adam. Sabía que había planeado la velada como una especie de seminario de alto nivel en que los solicitors de más relumbrón de Londres departirían educadamente sobre los temas de sus respectivas especialidades y ficharían a los mejores barristers2 de Stag Court para colaborar en los casos más lucrativos. Ahora bien, que derramasen champán y se magreasen en la fotocopiadora no entraba en los planes de Tony, ni mucho menos.

—A todo esto, Green, ¿se puede saber por dónde andabas? —le espetó con un gruñido—. Me parece a mí que informé con claridad meridiana de la hora del evento.

—Sí, es verdad... Lo siento —se excusó Adam, que alzó la voz en un intento de acallar los gemidos y bufidos del otro lado de la puerta—. En los juzgados se alargó la cosa porque...

—¿Tú ves que me importe? —le cortó el jefe de administración en tono amenazante y alzando una ceja—. Te prestaré atención, uno, cuando resulte rentable, y dos, cuando empieces a ganar casos. ¡Y ahora tira para fuera y haz el favor de relacionarte!

En cuanto Tony salió pitando a intimidar a otra persona, Adam le dio un trago a su cerveza y echó una ojeada al pasillo para ver quién podía ser el abogado menos intimidante a quien abordar. Estaba Magda Frank, que había llevado un caso de robo en fechas recientes, pero Adam no le caía muy bien desde aquella vez que había ido a buscar a la novia de su cliente al vestíbulo de los juzgados y cuatro mujeres habían respondido a su tímida llamada, con la consiguiente pelea.

Ojalá se le ocurriera algo inteligente que decir. El consejero del rey Bobby Thompson, que era con quien de verdad quería hablar, estaba un poco apartado de los demás, y daba sorbitos a un vaso de agua con expresión altanera.

Hijo orgulloso de la clase trabajadora jamaicana de Birmingham, Bobby se había hecho abogado en la época en que el racismo campaba a sus anchas en la profesión. Contra todo pronóstico, se había convertido en un primer espada, y si Adam había acabado en Stag Court había sido por el inspirador discurso que el jurista pronunció en su instituto en el marco de un programa de colaboración entre instituciones educativas y empresas. El joven tenía claro desde hacía muchos años, desde lo que le sucedió a su padre (aunque no era el momento de pensar en ello), que deseaba dedicarse a algo que contribuyese a hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, la posibilidad de emprender una carrera jurídica no le había parecido realista hasta que escuchó a Bobby hablar de la urgente necesidad de crear un sistema judicial cuya dignidad fuese pareja a la de las personas. Y allí estaba, en el bufete de Bobby, tras cientos de horas de estudio, en un torpe intento de convertirse en alguien totalmente nuevo y con la firme promesa de arrinconar el pasado. ¿Era el momento adecuado para intentar hacer «networking» del que sí valía la pena?

—¿Tú crees que a Bobby le parece raro que te lo quedes mirando? —le preguntó dándole un codazo Rupert Harrington, un rubio con espaldas de jugador de rugby y encantadores hoyuelos.

—No me lo quedo...

—Que es de broma, tío —dijo Rupert mientras le pasaba otra cerveza—. Tómate una birra, que parece que te hace falta. Vamos a la otra sala, que no tengo ganas de que nos pille otra arremetida de Martin...

Adam siguió a su amigo al vestíbulo principal y notó que se le relajaban los hombros. Extrovertido y afable, Rupert tenía el don de hacer sentir a gusto a los demás. Al ser el último fichaje del bufete, se había convertido en un guía valiosísimo, sobre todo porque un año antes había estado en el pellejo de Adam. Él fue quien le advirtió que no debía seguir el consejo oficial de «hacer cualquier pregunta por tonta que pueda parecer». La sabia respuesta de Rupert fue «Hazlo solo si te da igual que todos los jefazos digan “Me preguntó una idiotez hace seis meses” y que eso te cueste que te hagan fijo». También Rupert tendría voz y voto en cuanto a la permanencia de Adam en el despacho, pero no era de los que llevan la cuenta de las temeridades y los pasos en falso, así que era el único con quien podía hablar con relativa libertad sin preocuparse de que sus palabras se fuesen a usar en su contra.

—Menos mal que hay un montón de penalistas, porque Tony va a matar a alguien antes de que acabe la noche —dijo Rupert con aire jovial—. Antes me he pasado por la planta de arriba y hay muchísima gente haciéndose rayas en el cuartito del material de oficina.

—Pues no le aconsejaría que me encargase a mí la solicitud de fianza —repuso Adam mientras brindaba con Rupert—, porque hoy la he vuelto a pifiar.

—¿Y eso?

—Resulta que a mi cliente lo acusan de robo en una casa de apuestas, pero él insiste en que no lo hizo. Dice que lo confunden con otro. El culpable sale en las grabaciones de la cámara de seguridad, con una camiseta roja antigua del Manchester United. Bueno, pues la semana pasada me dijo que no era él, de modo que hoy llego yo tan tranquilo a solicitar la fianza, con mi discursito preparado, y lo hacen entrar. ¿Y a que no sabes lo que llevaba?

—¿Qué?

—Una camiseta roja antigua del Manchester United.

Rupert se echó atrás, desternillándose. Adam, por su parte, se permitió una fugaz sonrisa. Desde la otra punta de la sala, oyeron una voz estridente:

—¡Green! —bramó con su tono inconfundible Jonathan Taylor-Cameron, el tutor de prácticas de Adam.

—Buena suerte —le deseó Rupert con ironía mientras le daba una palmada en el hombro. Adam se acercó un poco timorato a su tutor preguntándose si, como Tony, iba a echarle la bronca por la escenita de los juzgados.

—A ver —dijo Jonathan con una sonrisa de cocodrilo; aunque era cincuentón y lucía un poco de barriguita, conservaba sus rasgos aniñados—, ¿cómo ha ido hoy la cosa?

Eso sí que era una novedad. Por lo general, el tutor no había mostrado el menor interés por los progresos de Adam en su segundo semestre de las prácticas, durante el cual ya no se limitaba a hacerle el trabajo rutinario a Jonathan, sino que también representaba a sus propios clientes en los juzgados.

—Bueno, no es que haya sido el veredicto que más me hubiese gustado, pero...

—Déjate de veredictos —le contestó el tutor haciendo un gesto para apartar las palabras de Adam como si oliesen mal—. Me refiero a las flores.

Casi ni se acordaba. Jonathan lo había llamado desesperado a primera hora de la mañana para decirle que había surgido una «emergencia» y que necesitaba encargarle, con la máxima premura, que le enviase un ramo de flores a Allegra, su amante.

—¡Ah, claro que sí! Eso ya está arreglado —repuso Adam—. Y en la tarjeta escribí lo que me dijiste: «No volveré a hacerlo, mi vida».

—Vale, bien —repuso Jonathan—. ¿Pusiste lo de que echo de menos sus muslos lechosos o quedamos en que ya era pasarse?

Adam abrió la boca para responderle, pero no pudo, ya que Tony interrumpió la conversación sin miramientos de ningún tipo. Ya no parecía furioso como antes, sino animado por una efervescente malicia.

—Señor Taylor-Cameron, señor Green —dijo con brillo en los ojos—, acompáñenme, que tengo una presa de las gordas.

2

—Grant Cliveden —dijo Tony con fruición en el despacho de Jonathan; su sonrisa era tan amplia que Adam le pudo ver los puntiagudos incisivos—. El caso más jugoso de la década, señores, y es nuestro.

Jonathan estaba nervioso y no acababa de asimilar lo que decía Tony (a quien se le notaba claramente que se lo había pasado en grande haciendo networking, pensó Adam). El jefe de administración no le había dejado a Jonathan ni sentarse, así que este apartó unos papeles y se dejó caer en su silla giratoria de cuero oscuro. Adam rondaba torpemente por un rincón, junto al escudo de armas que el tutor le había encargado a un pintor durante el primer mes de prácticas.

El despacho de Jonathan era el único reducto de Stag Court que había sobrevivido a la rigurosa purga de estampados y florituras ejecutada por Tony. Con su papel de tartán, sus cortinas de terciopelo apolilladas y sus feas lámparas y polvorientos cachivaches (entre los cuales estaba, en precario equilibrio, Bitsy, el adorado jack russell con el que Jonathan creció), era el tipo de estancia en la que solo podía sentirse cómodo un hombre que hubiera pasado la adolescencia en un internado de mala muerte. El escritorio estaba repleto de marcos de plata que miraban hacia la silla de Jonathan. Como tenía por lo menos siete hijos de sus tres matrimonios y unas cuantas aventuras, así como un montón de nietos, Adam al principio dio por hecho que eran retratos de su prole. Sin embargo, después de pasar varias largas tardes en la silla de su tutor redactándole informes, sabía que nada más lejos de la realidad. Todas y cada una de las fotos eran del propio Jonathan: jugando al golf, navegando en alta mar, en las carreras a un par de metros del por aquel entonces príncipe Carlos o en la escalinata del Tribunal Supremo junto a sus más distinguidos clientes. Reparó en que todas las fotos que inmortalizaban victorias judiciales tenían al menos veinte años.

—Pues de puta madre, ¿no? —balbució Jonathan mientras se atusaba el pelo perfectamente peinado—. El asesinato del mejor policía del Reino Unido, ¡toma ya! Hace bastante que no llevo acusaciones, pero estoy seguro...

—No es la acusación —le cortó Tony—, es la defensa.

—¡Me cago en todo, Tony! —exclamó el abogado dándole un puñetazo al escritorio como un niño enrabietado—. Por ahí sí que no. Este caso no hay quien lo gane, y eso lo saben todos los colegiados del país. Yo no me encargo.

—Letrado, no creo que sea necesario que le recuerde la norma del taxi en parada —repuso Tony con serenidad.

La antigua regla, una de las piedras angulares de la profesión, rezaba que un abogado debía aceptar un caso siempre que estuviera en disposición de hacerlo.

—Además —prosiguió el jefe de administración—, parece ser que el cliente ha solicitado que lo represente usted en concreto.

Adam estuvo a punto de quedar boquiabierto con la revelación, pero se recompuso rápidamente. Había leído lo suficiente acerca de los cargos que pesaban sobre el acusado, Jimmy Knight, como para saber que las pruebas eran irrefutables. Este se había reunido con Cliveden poco antes de su muerte y lo había invitado a una bebida, en la que presuntamente había vertido el veneno. Las grabaciones de seguridad lo situaban en el lugar de los hechos y, según la prensa, había viejas rencillas entre ambos. Lo lógico sería pensar que alguien que estuviera acusado de unos hechos tan graves recurriría a un abogado en extremo audaz e ingenioso, versátil y con carisma. Que Adam supiera, Jonathan no poseía ninguna de esas cualidades.

—Vamos a ver, entiendo que el muchacho quiera que lo represente un peso pesado —le espetó Jonathan sin un ápice de ironía—, pero es que hace años que no llevo defensas penales. Y encima no voy a dar abasto con Kavanagh, y ya sabes los beneficios que ese caso de estafa le va a reportar al bufete. Te las tendrás que arreglar para librarme de esta.

—Para el caso Kavanagh aún quedan meses —replicó Tony—. Dispone de tiempo para preparar ambos procesos.

—¡No lo voy a llevar! ¡Es inaceptable! —bramó Jonathan, con el rostro rojo de rabia y esparciendo gotas de saliva por el escritorio.

Tony se limitó a levantar una ceja, se acercó a la ventana y echó un vistazo a la lúgubre plaza. Se hizo un silencio ominoso. Tradicionalmente, los administrativos estaban en la planta de abajo y los abogados, en la de arriba, cada uno en su sitio. Pero cualquiera que hubiera visto a Tony con sus abogados sabía que la cosa era mucho más compleja.

—Por favor, Tony —insistió Jonathan, hablándole a la corpulenta espalda del administrativo y cambiando de táctica en cuestión de segundos—. Es una porquería, no me obligues a aceptarlo.

El jefe de administración se dio la vuelta y, con una cara de circunstancias imposible de descodificar en aquel despacho sumido en las tinieblas, dijo:

—Puede ser una porquería de caso, Jonathan, pero hasta el rey en persona le dio el pésame a la familia de la víctima. Tenga en cuenta que va a salir a diario en todos los periódicos y cadenas de televisión —añadió—. Y, si nos encargamos nosotros, ¿sabe lo que también va a salir a diario en todos los periódicos y cadenas de televisión? Stag Court.

—Conque esa es la genialidad que se te ha ocurrido... —contestó Jonathan—. Darnos a conocer como los que defienden a los culpables hasta que se demuestre... ¡que en efecto son los culpables! ¿Quieres que se refieran a nosotros como el bufete de los perdedores y de los chalados?

—Se encarga usted —zanjó Tony—. Y, letrado, con el debido respeto, a mí no se me pasaría por la cabeza decirle cómo hacer su trabajo, así que podría abstenerse de decirme cómo debo hacer el mío.

Jonathan, amedrentado, se puso a juguetear con sus gemelos y respondió:

—De acuerdo. Espero que al menos me toque un ayudante en condiciones.

Adam se notó una tensión incipiente en la comisura de los labios. Jonathan había aceptado el caso, pero ya maquinaba la manera de endosárselo a otro.

—Pues la situación es delicada —dijo Tony con brusquedad—. Es un caso del turno de oficio y la minuta es la que es, así que no habrá letrado asistente. Eso sí, puede pedirle al señor Green que le eche una mano —añadió mientras señalaba a Adam, como si fuera un mueble; este sintió que se le cortaba la respiración.

—¡¿Green?! —Jonathan se había levantado, completamente fuera de sus casillas—. ¡Pero si aún es becario! Esto sí que es pasarse de la raya, Tony. No puedes endiñarme un caso perdido de antemano, decirme que vamos a salir en todos los medios y encima esperar que me las arregle con un pasante.

Escupió esta última palabra con auténtica ponzoña, y Adam se preguntó si Jonathan era consciente de que estaba en el despacho. Tony apenas se inmutó ante la explosión del abogado y le replicó:

—Me temo que es lo que hay y que tendrá que arreglárselas. Por lo que tengo entendido, el señor Green trabaja bien y estoy seguro de que cumplirá con sus... expectativas.

Adam sintió todo un huracán de emociones. El caso pertenecía a un mundo completamente diferente de las infracciones de tráfico y los hurtos al descuido que habían constituido el grueso de su trabajo durante los meses en los que había «ejercido». Por mucho que fuera una «porquería», no dejaba de ser un juicio por asesinato en el Tribunal Penal Central, lo que resultaba emocionante. Era su oportunidad de dejar huella, aunque iba a trabajar codo a codo con Jonathan, que era una fuente de ansiedad. No había más que ver cómo acababa de despreciarlo sin cortarse ni un pelo.

En su partido de tenis verbal, Jonathan y Tony habían pasado al segundo set. El abogado le reprochaba al jefe de administración la carga de trabajo que le suponía el caso Kavanagh. El tutor de Adam prácticamente no había hablado de otra cosa durante las últimas dos semanas, desde que su amigo del golf, un hombre de negocios obscenamente rico, lo había contratado para defenderlo de unas complejas acusaciones de estafa. Ganar ese caso en particular le reportaría una minuta de lo más cuantiosa, que casi se le reflejaba en las pupilas cuando hablaba del tema. Adam le había oído pavonearse de que podría hacerse una pista de tenis en su «casita de Francia» e incluso pagar la exorbitante matrícula de Florence, su hija menor.

—A lo que voy es a lo siguiente: si tengo que quedarme con Green para el caso Cliveden, pues me lo tendrás que dejar también para el de Kavanagh —le decía Jonathan a Tony cuando Adam volvió a prestar atención al oír su nombre.

—Trato hecho —dijo Tony, mientras Jonathan, agradecido, estiraba la mano para alcanzar la copa de champán a medio beber—. Y tómeselo con calma..., que le esperan unos meses ajetreados.

Acto seguido, Tony abrió de un tirón la puerta y volvió a asaltarles el estrépito de la fiesta en la planta de abajo. Jonathan también salió, refunfuñando en voz alta que a él ningún administrativo iba a decirle las copas que se bebía o se dejaba de beber. La puerta se cerró tras ellos y allí se quedó Adam, atónito y en silencio.

Acababan de negociar los siguientes cinco meses de su vida como si fueran fichas de póquer y él no había dicho ni mu. Su opinión no importaba, pero sí su actuación en los dos casos. Serían cinco meses que podían marcar la diferencia entre conseguir el puesto fijo y verse abocado al fracaso.

3

LLAMADA TELEFÓNICA

—Hola, mamá.

—Adam, te noto muy cansado... ¿Estás comiendo bien?

—¿Qué quieres decir? Estoy como siempre...

—Justo ayer le decía a Debbie, la vecina: «Adam solo vive para el trabajo; ni come ni duerme, me tiene en un sinvivir», pero luego añadí: «Me figuro que así son las cosas cuando eres socio de un bufete».

—Mamá, te lo he dicho ya cientos de veces: no soy socio, soy becario.

—Socio o becario..., tanto monta, monta tanto... Ya no tienes edad para que le diga a la gente que sigues estudiando.

—Bueno, tampoco funciona así exactamente...

—Llevas tus propios casos, ¿no?

—Sí, pero...

—¿Casos importantes?

—La verdad es que me acaban de dar uno gordísimo, mamá, a lo mejor has oído hablar de él.

—¡Ay, bendito sea el Señor! He tenido que aguantar con paciencia a Debbie pavoneándose sobre su Angie, que la han nombrado subdirectora de la farmacia Boots aquella tan grande de Arnos Grove, así que me viene de perlas que me des algo para contraatacar.

—Pues mira, ¿te suena el asesinato de Grant Cliveden?

—¡Claro! Pobre hombre... ¡Con lo que hizo por este país! El otro día leí en el Daily Mail, que ya sé que no son santo de tu devoción, Adam, pero sí que vienen algunos artículos buenos. A lo que voy, que Erica Moss, la periodista esta que siempre está con que si sus hijas le dan problemas, pues decía que a quien mate a un policía tendría que caerle la pena de muerte. Y yo sé que suena duro, pero lleva razón. Cliveden era un héroe, y lo que no puede ser es que la gente vaya por ahí asesinando a policías y tan panchos porque, total, se van a ir de rositas, pues no señor.

—Me ha tocado ese caso.

—¡Adam! ¡Qué me dices! ¡Mi niño va a llevar el caso más importante del país! Ay, cuando le diga a Debbie que vas a encerrar al delincuente más odiado... ¿Vas a salir en los periódicos con foto y todo? Si sales, tengo una preciosa de la boda de Pamela Minsky. Que no pongan esa horrorosa que tienes en el Facebook.

—¿Eh? Da igual, mamá. A quien represento es al acusado.

—¿A quién?

—A Jimmy Knight, al que acusan de asesinato. Lo que haré, bueno, lo que hará mi jefe más bien, será defenderlo, no llevar la acusación.

—¿Estás de parte del asesino, Adam?

—Mamá, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿No recuerdas al abuelo cuando decía aquello de la importancia...?

—Ya me sé lo de la inocencia hasta que se demuestre lo contrario y todo lo que tú quieras, Adam, pero ¡¿qué pasa con sus hijos?! ¿Con qué cara vas a mirarlos?

—Mamá, tú precisamente sabes muy bien que las cosas no son tan sencillas...

—Ay, Adam, estoy segura de que sabes lo que te haces, pero cuando me dijiste que querías ser abogado, pensé que ganarías un sueldazo y harías el bien, pero ahora resulta que sigues endeudado hasta las cejas y encima intentas librar de la cárcel a los asesinos...

—Todo el mundo se merece un juicio justo. Piensa en lo distinto que habría sido todo si...

—No estás comiendo, ¿a que no? Ya está: como no comes bien, no razonas.

—Estoy comiendo bastante...

—No es verdad, porque hoy he ido a tu piso y...

—¿Has ido a mi piso?

—Y el frigorífico estaba vacío. Nada más había una cerveza y unos yogures que tenían hasta moho, que te los he tirado. Tremenda leonera, Adam. He pasado el plumero y la aspiradora, pero tengo que volver a llevarte limpiador para el inodoro. Y te he llenado el congelador. Por cierto, para descongelar el estofado...

—Mamá, sé descongelar la comida y no es necesario que hagas todo eso, la llave te la di solo por si pasa algo...

—A mí me va a dar algo, Adam, de verdad te lo digo. Si quedas con una chica en condiciones y llega a tu piso y se encuentra todo eso, ¿tú qué crees que va a pensar?

—Mamá, por suerte no hay chicas en condiciones en mi vida, así que por esa parte no hay problema.

—Precisamente, hijo, ¡ese el problema! Tienes veinticinco años, a ver si empiezas a pensar en serio en casarte. No has salido con nadie desde que lo dejaste con Rosie, la chica aquella de Oxford tan mona, ¿a que no? Que sí, que a la abuela no le acababa de gustar que no fuese judía, pero, Adam, preferimos que te cases con una gentil a que te quedes soltero. Judy ya tiene cuatro nietos y me acaba de decir que va a tener otro. ¿Sabes la cara que se me ha quedado? Bueno, da igual, me han pasado el contacto de una chica...

—Mamá, esto ya lo hemos hablado.

—Anna Goldberg se llama. Seguro que te acuerdas de su madre, Lisa, la que lleva buñuelos de pescado a la sinagoga. La muchacha es muy guapa, siempre que no sonría y se le vean los dientes. Estudió para peluquera, pero tuvo problemas con la clientela, porque se ve que es un poco bocazas; en fin, que ahora es peluquera canina.

—No, mamá. No.

—Adam, ¿qué voy a hacer contigo? Espero que todo esto valga la pena. ¿Tú crees que el Jimmy Knight este podría ser inocente?

—Mi trabajo no consiste en decidir si es inocente o no. Yo a lo que me dedico es a escucharlo y velar por que tenga una representación justa ante el tribunal, como se merece todo el mundo.

—Ay, tesoro, si tú lo dices...

—Mamá, si llevo bien este caso, podrían hacerme fijo en el bufete.

—¿Y eso es lo que de verdad quieres?

—Más que nada.

—Pues entonces, hijo, por tu bien, espero que acabe resultando inocente.

4

—¡Joder, pues claro que es culpable!

Jonathan le dio tal puñetazo al escritorio que Nisha Desai, la solicitor de Jimmy Knight, hizo una mueca. Puesto que el acusado seguía en prisión preventiva tras declararse inocente ante el juzgado de instrucción, Tony había organizado una reunión en el bufete para que Jonathan y Nisha discutieran los siguientes pasos. De momento, el encuentro no iba bien.

—Mire, yo sé que esto para usted no es plato de buen gusto, pero tampoco nos perdamos el respeto —dijo Nisha con su acento y descaro del norte de Londres—. O llevamos el caso en condiciones o me voy a otro bufete. Lo mínimo exigible es que no tenga prejuicios con respecto a nuestro cliente, ¿no le parece?

A Adam comenzaba a caerle bien. Era bajita —apenas medía metro y medio—, lucía un aire cansado y llevaba el pelo caóticamente recogido en la coronilla y un lamparón en la solapa de la americana de Marks & Spencer que tenía toda la pinta de vómito de bebé. En el entrecejo, una profunda arruga atestiguaba el sinfín de casos del turno de oficio, perdidos de antemano, con los que Adam supuso que debía de hacer malabares. Seguramente, lidiar con la rabieta de Jonathan era lo último que necesitaba, pero allí estaba aguantando mecha.

—Pues muy bien —contestó Jonathan cogiendo uno de los papeles que tenía delante como quien coge una cáscara de plátano medio podrida—. Vamos a echarle un vistazo sin prejuicios —añadió mientras se colocaba las gafas de cerca semicirculares en la punta de la nariz con un dramático aspaviento—. Nuestro cliente es un delincuente profesional a quien condenaron por primera vez con quince años. Desde entonces, les dio mucho trabajo a la Policía y al juzgado de su pueblo con todo tipo de delitos: hurtos, robos, posesión de marihuana y daños criminales. Hace diez años, cuando tenía treinta y siete, amplió sus operaciones: robo a mano armada con pistola en una oficina de correos, que era su lugar de trabajo y donde robó cerca de diez mil libras en efectivo. Vamos a ver, Adam, tú que eres un tipo sin prejuicios, ¿qué sugieres para que veamos con buenos ojos este currículum?

Adam, sentado en la silla giratoria al lado de Nisha, había tomado notas con auténtico frenesí. Alzó la cabeza intuyendo la trampa que le tendía Jonathan. Por suerte, la noche anterior había leído el expediente del caso tantas veces que prácticamente se lo sabía de memoria.

—Los delitos más antiguos (el atraco, la posesión de estupefacientes, etcétera) los cometió antes de cumplir veintisiete años y se declaró culpable de todos ellos, lo que demuestra que asume las consecuencias de sus actos cuando debe hacerlo. En el momento en que se produjo el robo a mano armada, trabajaba como cartero y carecía de antecedentes penales en los diez años anteriores. Y, lo que es más importante, se declaró inocente, de modo que es posible que en realidad no fuese él y que la condena fuese una metedura de pata como un piano.

—Buen intento, pero vas errado —le dijo Jonathan con una mueca—. Es cierto que el señor Knight lleva muchos años declarándose inocente, pero, por desgracia, los tribunales no le dan la razón. Ha agotado la vía del recurso de apelación, en vano, pues las numerosas pruebas que la Policía ha reunido en su contra son irrefutables —añadió pasando una página antes de posar sus ojos de cerdo en Nisha y proseguir—. Y bien, señora Desai, ilumínenos usted: ¿qué policía dirigió el caso que concluyó con el señor Knight en prisión durante una década?

La abogada suspiró impaciente y respondió:

—Grant Cliveden.

—El inspector Grant Cliveden, exactamente. El policía del que se enorgullece el país y que cayó muerto en el Tribunal Penal Central menos de dos semanas después de que el señor Knight acabara por fin de cumplir su sentencia por robo a mano armada. Vaya casualidad. Adam, ya sé que fuiste a un colegio de tres al cuarto donde en vez de dar latín os dedicabais a estudios del cómic o cosas por el estilo, pero ¿podrías explicarme el significado de mens rea?

Adam se revolvió irritado. Sabía que Jonathan se estaba pavoneando ante Nisha, pero nunca perdía oportunidad de recordarle a Adam el desprecio que le inspiraba su formación.

—Claro. Es la intención o conciencia de cometer un delito —respondió el pasante mientras trataba de mantener un tono neutro.

—Chico listo. A lo mejor resulta que sí que me escuchas, mira por dónde —dijo Jonathan guiñándole un ojo a Nisha para ganarse su complicidad, lo que hizo que esta volviera a estremecerse—. Entonces, ¿dirías que hemos establecido un motivo claro por el que el señor Knight quisiera matar al señor Cliveden?

—Sí, pero eso no quiere decir que...

—¿... No quiere decir que lo matara? Estás en lo cierto. Y aquí es donde entra en juego el actus rea, para los legos en latín, el acto culpable, aunque quizá, si consideramos la postura de la Fiscalía, deberíamos decir «los actos culpables».

Adam ni siquiera conocía a Jimmy Knight, pero cada sonrisita llena de odio de Jonathan, cada una de sus mofas efectistas le hacía empatizar más con él. Le parecía que había pasado una eternidad desde que se había enterado de que Jonathan TaylorCameron iba a ser su tutor de prácticas y se había sentido genuinamente emocionado. El abogado atesoraba décadas de experiencia, una cartera de clientes con lo más selecto de la alta sociedad británica y un brillo descarado que en su época lo había llevado al estrellato mediático, pero el joven becario no tardó en descubrir que todo eso pertenecía al pasado. El éxito había vuelto perezoso a Jonathan y el caso de Jimmy Knight era del tipo de los que más odiaba, ya que requeriría mucho trabajo a cambio de una ínfima recompensa. Por tanto, estaba decidido a burlarse del cliente al que se suponía que debía defender, y eso a Adam le revolvía el estómago.

Se preguntó qué opinaría al respecto Bobby Thompson, que había pronunciado aquel discurso tan conmovedor en el instituto de Adam sobre la necesidad de alcanzar la igualdad real como requisito para garantizar la justicia. En las elocuentes palabras de Bobby, el joven abogado había oído ecos de otras de su propio abuelo, quien había encontrado un hogar en el Reino Unido tras sobrevivir a los horrores de la Segunda Guerra Mundial en Polonia y que en una ocasión le dijo: «Nunca olvides el poder que supone ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si no tienen que demostrar la culpabilidad, pueden hacer lo que quieran con los inocentes».

No pudo evitar que un recuerdo asaltara sus pensamientos: un teléfono que sonaba en mitad de la noche, sus piececitos enfundados en zapatillas de dinosaurio que subían las escaleras y su madre que aullaba de dolor, rabia y pena, como un animal herido.

La inocencia hasta que se demuestre lo contrario era un lujo del que el padre de Adam nunca había disfrutado. Con rabia, apartó la idea de su mente y trató de centrarse en el caso que lo ocupaba.

Adam tenía que admitir que las cosas no pintaban bien para Jimmy Knight. La Fiscalía había presentado como pruebas el historial de búsquedas de un portátil hallado en su domicilio, que demostraba que, en los diez días transcurridos entre su puesta en libertad y el asesinato de Cliveden, había hecho varias búsquedas en internet relacionadas con el policía. En la misma dirección habían dado asimismo con un teléfono desechable, uno de esos baratos de prepago sin titular. Ahora bien, la Policía le había atribuido la titularidad a Knight, y con toda la razón, lo que implicaba que también era de Knight el mensaje que Cliveden había recibido de ese número y en el que concertaban una reunión en un pub del centro de Londres llamado Old Nag’s Head. En las grabaciones de seguridad del pub, aparecían los dos juntos tomando una copa unas pocas horas antes de la muerte de Cliveden, en el momento en que la Fiscalía alegaba que se había administrado el veneno. Los peritos toxicólogos habían determinado un breve período durante el cual la víctima debía de haberlo consumido y el encuentro con Knight caía justo en el centro de ese intervalo.

—Y luego está el asunto del veneno en sí —añadió Jonathan entusiasmado—. La toxina botulínica. Aquí me van a perdonar, pero hay que aplaudirle al muchacho por haber sido tan ingenioso: una de las sustancias más tóxicas que se conocen, pero a la venta en la mayor parte de pueblos y ciudades del Reino Unido. Y luego un montón de gente que paga fortunas para que se la inyecten en la frente.

Bótox. El tipo de veneno utilizado para matar a Cliveden aún no se había hecho público, y Adam sabía que, en cuanto saliera a la luz, los periodistas, que ya se relamían, iban a volverse locos. Desde luego, morir por bótox sonaba a locura. ¿Qué podría ser más del gusto de la prensa sensacionalista que un veneno que se inyectaban en la cara de forma regular y segura los actores, las mujeres de los futbolistas y los famosos de los realities? ¿Qué podía haber más emocionante que descubrir que una dosis letal, camuflada en una bebida, pesaba menos que un milímetro cúbico de aire?

—Aquí me parece que hay algo que podemos utilizar —interrumpió Nisha—. La toxina botulínica está estrictamente regulada y es carísima. Si Jimmy llevaba en libertad menos de quince días, ¿cómo diantres pudo hacerse con la cantidad necesaria para matar a alguien? Ya sé esto que no cuenta de que se encuentra con facilidad, pero tampoco es que se pueda ir a una clínica de cirugía estética y salir con una dosis letal de bótox. Y cuando conozca a Jimmy Knight va a ver que no es lo que se dice un cliente de ese tipo de establecimientos.

—Con todos los respetos, señora Desai, no estoy seguro de que sea la mejor estrategia decirle al jurado que, como el señor Knight no se ha puesto nunca bótox, no puede ser culpable —dijo Jonathan poniendo los ojos en blanco con aire condescendiente.

—No se refiere a eso —saltó Adam ruborizado al dar el paso, raro en él, de llevarle la contraria a su tutor—. Es que no tiene sentido. Se supone que Knight es un ladrón que roba a mano armada. Si quería matar a Cliveden, ¿por qué iba a envenenarlo? ¿Y por qué con esta sustancia? ¿Cómo iba a idear y ejecutar un plan así si lleva encarcelado diez años? ¿Es el único sospechoso posible del caso o simplemente a la Policía le resultaba más fácil que así fuera?

Jonathan entornó los ojos y miró al becario con mala cara. Y con el mismo semblante se dirigió a Nisha:

—Señora Desai, ¿qué tiene que decir el señor Knight al respecto?

—Me temo que no mucho. Le aconsejé que respondiera «Sin comentarios» en todos los interrogatorios policiales. A mí sí me confirmó que, en efecto, se reunió con Cliveden, pero insiste en que solo bebieron y hablaron. Afirma que no sabe nada acerca de la toxina botulínica y se reafirma en que no es responsable de haberla vertido en la bebida de Cliveden.

—¿Y tú lo crees, Green? —le preguntó a Adam girándose hacia él—. Al menos ya tenemos a uno convencido. ¿Cómo abordaría esta defensa?

—Incluso cuando la acusación es tan sólida, siempre presenta puntos débiles, ¿no? Solo tenemos que encontrarlos, ¿verdad?

—No —zanjó Jonathan, y Adam fue consciente de que el juego que se traían se había terminado—. Nuestro trabajo consiste en decirle a Knight que entre en razón y se declare culpable. Nos movemos en territorio de cadena perpetua, pero, si se muestra arrepentido de alguna manera, es posible que por lo menos pueda volver a ver la luz del sol antes de morir. Eso es lo que hacemos aquí. Acompaña a la señora Desai a la salida, por favor. Los veré a ambos en los calabozos del tribunal el jueves por la mañana. Y, Green, recuerda que somos penalistas y este es un caso real, no un episodio de Se ha escrito un crimen.

Nisha se metió unas pilas de papeles y su bolígrafo muy masticado en el maltrecho bolso mientras Adam se levantaba para acompañarla. Cuando la pesada puerta del despacho de Jonathan se cerró y se sintieron tranquilos para hablar con libertad, el joven abogado notó que Nisha respiraba hondo.