Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Lecturia Libros / Albo & Zarco

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

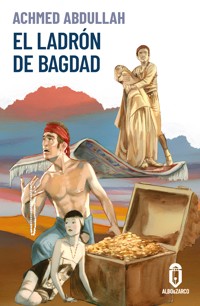

Ahmed, un vulgar ladronzuelo, se enamora de la princesa de Bagdad. Para poder competir por su mano, se hará pasar por uno de los príncipes aspirantes. Deberá emprender una gran aventura en busca de un gran tesoro que lo enfrentará a peligros y grandes ejércitos si quiere cumplir su propósito. Esta mítica historia, inspirada en los cuentos de "Las mil y una noches", es una fantasía oriental que ha hecho soñar a varias generaciones con grandes aventuras, alfombras voladoras y que alcanzó fama mundial gracias a sus distintas adaptaciones cinematográficas. La ilustración de cubierta es obra del gran Fernando Vicente.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 261

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ACHMED ABDULLAH

EL LADRÓN DE BAGDAD

EL LADRÓN DE BAGDAD

THE THIEF OF BAGDAD

ACHMED ABDULLAH

Traducción: © Joaquín López Toscano

Ilustración de cubierta: © Fernando Vicente, 2023

Diseño de colección: La Granja Estudio Editorial

Maquetación: Javier Alcázar Colilla

Composición digital: Pablo Barrio

Corrección ortotipográfica: Gabriela Velázquez

ISBN: 978-84-125882-7-9

Todos los derechos reservados. Cualquier tipo de reprodución, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo podrá realizarse con la autorización de los titulares, con la excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra, a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

ÍNDICE

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Nota del editor (en la edición original)

Navegación estructural

Cubierta

Portada

Créditos

Índice

Comenzar a leer

Capítulo 1

Entre los vericuetos de las laberínticas y pintorescas crónicas de Oriente aún resuena un nombre: Ahmed el-Bagdadi, a quien las fuentes más antiguas se refieren como «el Ladrón de Bagdad». Su historia se resume en una incansable búsqueda de la felicidad, pero a su vez envuelve una fábula repleta de aventuras, proezas y amor. Con el devenir del tiempo, ha ido adoptando un carácter homérico, épico, como una fábula minuciosamente entretejida entre las arenas de ese inmenso telar dorado y misterioso que es el desierto.

En su tribu, un grupo de beduinos descendientes del gran Husein, rudos jinetes de lengua montaraz, honra escasa y codicia infinita, se cuentan sus hazañas con orgullo.

Su padre, cansado de las estériles arenas de Arabia y ávido de los placeres que ofrecían bazares y mercados, decidió abandonar el clan, y así fue como Ahmed llegaría a convertirse en el primer vástago de su estirpe criado en una ciudad.

En el honorable Gremio de los Ladrones de Bagdad, del que fue miembro respetado y queridísimo, hablan de él con una mezcla de temor y envidia. Su historia ha ido calando las negras jaimas de fieltro de los nómadas, desde La Meca hasta Yeda e incluso más allá; las viejas de piel cobriza y arrugada la cacarean en su interminable parloteo mientras muelen el café para el desayuno y mecen los odres henchidos de leche en sus regazos hasta que la mantequilla se pone amarilla y espumosa; en los labios melosos y embusteros de los comerciantes y mercaderes, en los agrietados labios de los camelleros la historia ha viajado al sur, hasta el Sáhara; al norte, hasta los grises muros de piedra de Bujará; al sudeste y al nordeste, hasta los dragones esculpidos en las puertas de Pekín y los valles de orquídeas y las montañas ocres del Indostán; e incluso al oeste, hasta los fragantes jardines de Marruecos, donde las barbas blancas y parlanchinas, entre las volutas de humo azul de sus narguiles, la refieren como una más de las heroicas hazañas del pasado.

Dios es testigo —así suelen comenzar su relato— de la valía de Ahmed el-Bagdadi. Ese muchacho corría como un antílope, trepaba como un gato, se escurría como una serpiente, se lanzaba sobre sus presas como un halcón; era veloz como una liebre, sigiloso como un zorro y tenaz como un lobo. Poseía el olfato de un perro sabueso. ¡La valentía de un león! ¡Y la fuerza de un elefante en época de apareamiento!

O tal vez, sosteniendo una brizna de hierba entre el pulgar y el índice, algún anciano exclame:

—¡Por la vida que hay en esta hebra y por Dios sagrado! ¡Jamás, en todo el islam ha vivido nadie comparable a Ahmed el Ladrón en condición y dignidad, tal fue el alcance y el exquisito encanto de sus hurtos!

O quizá también:

—¡Por mis barbas! Una vez, hombres de fe, ocurrió lo que voy a relatar en la dorada Bagdad. ¡Cierto es!, ¡que coma tierra y mis hijos no sean hijos míos si miento! Porque, sin duda, una vez mi relato ocurrió en Bagdad la dorada.

En cualquier caso proseguían con todo lujo de detalles. Hasta el asombroso desenlace de la historia.

Sin embargo, su origen es bastante simple: todo empezó con el robo de una escarcela rebosante de monedas, un estómago hambriento y el tirón de un mágico cordoncillo elaborado con los cabellos de una hechicera de rostro iracundo. La escena tuvo lugar en la plaza del Falso Mesías, así llamada por motivos que se pierden en las tinieblas de la antigüedad, situada en pleno corazón de Bagdad.

En el extremo sur de dicha plaza se levantaba la Mezquita de las Siete Espadas, erigida sobre una ancha escalinata de mármol, con su enorme entrada en forma de herradura, terminada en una cúspide cuyo vértice alcanzaba los quince metros. Sus muros, de intrincados arabescos de mayólica amarilla y delicado verde jade, refulgían y su precioso y afilado minarete, de un blanco níveo, se erguía solitario en el deslumbrante azul paloma del cielo. Al este, las celosías del Bazar de los Mercaderes del Mar Rojo filtraban el sol sobre las alfombras y las telas de seda, las vasijas de cobre, las joyas y los frascos de perfume con finas incrustaciones de oro, en una constante zarabanda de sombras, rosa y púrpura, zafiro y pura esmeralda. Al norte, una ancha avenida flanqueada de árboles conducía al Palacio del Califa, príncipe de los creyentes, que dibujaba en el horizonte un imposible desenfreno de pináculos, torreones y atalayas. Al oeste, crecía una bulliciosa jungla de estrechos callejones empedrados: un laberinto de azoteas y casas encaladas, de fachadas blancas como cadáveres, pero llenas de palmeras, olivos y rosales en los patios que ocultaban en su interior. También se encontraba allí el sombrío y tortuoso Bazar de los Alfareros, los nubios de tez bruna traídos de África como esclavos y, más adelante, un cementerio entreverado de chumberas y pequeños bebederos de piedra con grano y agua para las aves de paso, como prescribe la tradición musulmana.

En el centro mismo de la plaza del Falso Mesías una gran fuente jugueteaba con sus cadencias plateadas y somnolientas. Allí, en una losa a un lado de la fuente, Ahmed el Ladrón estaba tumbado bocabajo, con la barbilla apoyada entre las manos, los rayos del sol calentándole la espalda desnuda y bronceada, los ojos negros apuntando en todas direcciones como libélulas que avisaran de la cercanía de transeúntes ricos y despistados, al alcance tal vez de sus hábiles manos y de cuyos monederos podría apropiarse con un leve movimiento de la muñeca y un ligero tirón.

La plaza, las calles y los bazares bullían de gente: maridos, mujeres, niños, suegras y parientes del pueblo que estaban de visita. Era día de fiesta. Se celebraba la víspera de Laylat el-Qadr, la Noche del Destino, que conmemora el aniversario de la revelación del Corán a Mahoma en el año 609 de nuestra era.

La muchedumbre se arremolinaba y se apiñaba por todas partes formando un enorme batiburrillo de rostros orientales: árabes, selyúcidas y otomanos, tártaros y sirios, turcomanos y uzbekos, judíos de Bujará, moros y egipcios, a los que se sumaban acá y allá extranjeros oriundos del Lejano Oriente, como mercaderes chinos, hindúes y malayos que viajaban con sus productos típicos hasta Bagdad para dedicarse a todo tipo de cambalaches en los bazares árabes. Todos festejaban de forma espléndida y bulliciosa, por todo lo alto, al mejor estilo oriental, cuyas tradiciones provienen de los tiempos más remotos. Los hombres caminaban con aire fanfarrón, toqueteando las joyas incrustadas en las empuñaduras de sus dagas, colocándose los turbantes hacia un lado, como tratando de quitar importancia al inmenso tocado que llevaban. Las mujeres se ajustaban los velos que apenas dejaban translucir sus rostros, aun cuando no requerían ningún tipo de ajuste. Los niños competían para gritar la mayor cantidad de improperios al volumen más alto posible. Las niñas rivalizaban en los alegres y floridos tonos de sus vestidos y en el consumo de pegajosos caramelos.

Había cafetines ambulantes llenos de hombres y mujeres con sus mejores galas, tejidas en seda de vivos colores. Escuchaban a cantantes, cuentistas, fumaban, charlaban y admiraban los trucos de malabaristas, lanzadores de cuchillos, tragasables y jóvenes bailarines. Había tenderetes de comida y de limonada, puestos de juguetes y carruseles de madera, domadores de osos y de monos, faquires, adivinos y pitonisas, bufones y marionetas. Derviches itinerantes deambulaban cantando alabanzas a mayor gloria de Alá, Mahoma y los cuarenta y siete santones del islam. Jóvenes beduinas de piel dorada y tatuajes azules trinaban y gorjeaban sus melodías del desierto en tiendas con forma de campana, acompañadas por panderos y estridentes ajabebas desafinadas. Había, en definitiva, todo lo necesario para gozar de la vida, incluido el galanteo, ese galanteo de Oriente, franco, directo y ligeramente brusco para los prejuiciosos oídos occidentales.

Y, por supuesto, no faltaba el griterío en las calles:

—¡Agua con azucarillos! ¡Agua dulce para alegrar el alma! ¡Limonada! ¡Llevo limonada! —gritaban los vendedores de refrescos entrechocando sus vasos de metal.

—¡Garbanzos! ¡Pipas tostadas! —gritaba un vendedor de frutos secos—. ¡Buenos para el hígado y el estómago! ¡Y para los dientes!

—¡Cuidado! ¡Ay, ay, mi cabeza! ¡Ay, ay, mis ojos! —gemía un campesino, ebrio de hachís, a quien azotaba con todas sus fuerzas un guardia con turbante que empuñaba un látigo de piel de rinoceronte, mientras lo llevaba al calabozo. La mujer del campesino iba detrás lamentándose: «¡Qué desgracia! ¡Qué vergüenza!».

—¡Bendecid al Profeta! ¡Dejen pasar al gran pachá! —exclamó un esclavo negro mientras corría jadeando al lado de un lujoso carruaje que cruzaba la plaza.

—¡Hija del diablo! ¡Qué mal negocio hice contigo! ¡No, no te quiero! —le chillaba una mujer a su hija pequeña, de mirada descarada, sacándola a tirones por debajo de la cortina de papel escarlata que separaba el puesto de garrapiñadas de la calle. Al momento, se puso a acariciarla y a cubrirla de besos—. ¡Mi niña, el orgullo de mi casa, la paz de mi alma! —le decía entre arrullos.

—¡Las tumbas son oscuras! ¡Las buenas acciones pueden alumbrarlas! —gemía una pordiosera ciega, repiqueteando dos palos secos.

Los amigos se encontraban y se saludaban al exagerado modo oriental, lanzándose de bruces el uno contra el otro, poniendo la mano derecha sobre el hombro izquierdo del camarada, estrujándose ambos como luchadores forcejeando en una pelea salpicada de abrazos y caricias intermitentes. Luego posaban la mejilla delicadamente en la mejilla del otro y, de igual manera, la palma de la mano, y soltaban una sonora ráfaga de besos en el aire. Corteses y de mirada apacible, al instante podían estallar en un torrente de rabia por sentirse injuriados por una supuesta ofensa. Sus orificios nasales empezaban a temblar y de repente se ponían furiosos como tigres de Bengala. Proseguían con un caudal de insultos a cuál más soez, una colección de vituperios cuidadosamente escogidos de la tradición picaresca oriental, que en ese particular no tiene parangón.

—¡Lechuzo! ¡Asno! ¡Infiel! ¡Pagano! ¡Leproso! ¡Cerdo ingrato, que no tienes ni palabra ni decencia! —exclamaba un anciano árabe, cuya larga barba blanca le confería un aire de dignidad patriarcal que contrastaba con las infamias que salían de su boca—. ¡Puerco, guarro! ¡Así se te congele la cara y los perros ensucien la tumba de tu madre!

He aquí la cortés respuesta:

—¡Eres vil como una hiena bastarda! ¡Padre de diecisiete perros! ¡Un maldito trapo de baño público! ¡Un mercachifle de tripas de cerdo!

Luego venía la réplica final, arrastrando las palabras, en voz baja, pero emponzoñadas con todos los venenos de Oriente:

—¡Ja! ¡La hermana de tu madre nació con hocico y tu hermana es una cualquiera!

Entonces se producía el ataque físico, un intercambio de golpes y puñetazos, hasta que llegaba un guardia con turbante, sonriendo burlonamente y echando un escupitajo, separaba a los combatientes y los esposaba con alegre y democrática imparcialidad.

—¡Ja, ja, ja! —reían los testigos de la trifulca.

—¡Ja, ja, ja, ja! —se reía el Ladrón de Bagdad. Un instante después, un prestamista barrigón de barba gris se detuvo en la fuente y se inclinó para beber un poco de agua, ahuecando las manos para ayudarse. Entonces los ágiles dedos de Ahmed bajaron, palparon y, de un tirón imperceptible, pescaron una escarcela bien abultada. Con otro movimiento imperceptible de sus habilidosos dedos color bronce, mientras seguía allí tumbado y quieto con la mirada inocente de un niño, la escarcela fue a parar al bolsillo de sus amplios pantalones, de perneras muy anchas y ajustados a los tobillos, tejidos en seda púrpura bordada de plata y adquiridos la noche anterior en el Bazar de los Tejedores Persas. De balde, por supuesto.

Permaneció allí echado observando, intercambiando bromas con los que pasaban y riendo. Mientras tanto, muchos de los que se detenían en la fuente para beber o charlar iban ayudando a aumentar el botín oculto en sus amplios pantalones bombachos.

En ese botín había, por dar solo algún detalle, un pañuelo recogido en hatillo con tintineantes monedas de plata, procedente de los bolsillos de la chilaba de lana de un camellero tártaro, bravucón y enorme como sus espesas cejas. También un broche de rubí y piedra luna del chal que rodeaba la cintura de una esclava circasiana, una de las favoritas de la corte del califa, que en su paseo por la plaza, escoltada por una docena de eunucos armados, pasó por la fuente. Además, un anillo del más fino oro batido con un enorme zafiro estrella engastado en él, extraído del pulgar adornado con jena de un distinguido señor de Constantinopla, a quien Ahmed, para que no se le mojara su caftán de brocado, le había ayudado a beber un poco de agua. Por ello se ganó la siguiente cortesía como recompensa: «Que el Profeta le devuelva esta gentileza, joven», además de una recompensa bastante más sustanciosa, el antes mencionado anillo.

Ahmed estaba a punto de dar por terminada su jornada cuando vio que del Bazar de los Mercaderes del Mar Rojo salía Tagi Kahn, un rico comerciante conocido en todo Bagdad por su opulencia y su despilfarro, el cual, dicho sea de paso, se centraba únicamente en su propia persona y el goce de sus cinco sentidos, gracias a las riquezas acumuladas en detrimento de las terribles penurias sufridas por los pobres y los necesitados y al préstamo de dinero con intereses desorbitados, pues se quedaba como garantía de pago con la vaca y el ternero que llevara en el vientre. Caminaba con afectación. Su viejo rostro, bajo un coqueto turbante de color cereza pálido que le quedaba ridículo, estaba arrugado por la malicia. Su escasa barba era azulada, teñida con añil, su cuerpo flaco iba cubierto de seda verde y en su huesuda mano derecha sostenía un ramo de azucenas con cuyo aroma se deleitaba.

Ahmed lo observaba. Le caía fatal. Observó también que del fajín de Tagi Kahn sobresalía la combada pancita de una escarcela bordada. ¡Una escarcela llena! ¡Bien cebada y henchida! ¡Una escarcela capaz de tentar tanto a justos como a pecadores!

—¡Serás mía, por las barbas de un jabalí rojo! —pensó Ahmed cuando el ricacho y su escarcela pasaron por la fuente—. ¡Que no vuelva a reírme en mi vida si no eres mía!

Ahmed ya había bajado su mano derecha y sus hábiles dedos se curvaban como signos de interrogación mientras seguía tumbado bocabajo, tostándose la espalda al sol. La escarcela salía del fajín de Tagi Kahn, deslizándose suavemente.

De repente, un mosquito entrometido se posó en el hombro de Ahmed y le picó. No pudo aguantar el escozor y empezó a moverse. Sus finos dedos alcanzaron su objetivo y ejecutaron el ligero tirón.

Pero Tagi Kahn lo sintió, levantó la mirada y vio la escarcela en la mano de Ahmed.

—¡Al ladrón! ¡Al ladrón! —gritó levantando el brazo para agarrar la escarcela, de la que tiraba por un extremo—. ¡Devuélvemela!

—¡De eso nada! —protestó Ahmed, llevándose la escarcela a su mano izquierda tras habérsela arrebatado de las manos a su dueño—. ¡Esta escarcela es mía! ¡No soy un ladrón! ¡Yo soy honrado! ¡Usted es el ladrón!

Para asombro de la multitud que acudió corriendo, Ahmed prosiguió acaloradamente, con toda la expresión de la inocencia rota:

—¡Sujeten a Tagi Kahn, este opresor de viudas y huérfanos! ¡Este idólatra del dios pagano de la usura! ¡A mí! ¡Me acusa él a mí de ladrón!

—¡Porque lo eres! —rugió el comerciante—. ¡Me has robado esa escarcela!

—¡Esta escarcela es mía!

—¡Es mía! ¡Dámela! ¡Uf, hueles a pocilga!

—¡Y usted a chivo! ¡A rebaño de cabras! ¡Adicto al dinero!

Saltó hacia el otro lado. Bajo la luz amarilla y brillante del sol, manteniendo el equilibrio de puntillas con los pies descalzos, listo para huir o pelear, según se terciara, podía apreciarse que era un hombre atractivo: no era alto, pero sí muy bien proporcionado de la planta de los pies a los rizos de la cabeza, tenía los hombros anchos y unos fuertes pectorales. Los músculos recorrían todo su cuerpo, parecía fibroso como un galgo. Nada más lejos de la complexión nórdica torpe, grasa y fofa como un pastel de sebo pálido y mantecoso. Lucía un torso liso, sin pelo, fuerte y elegante, varonil y femenino a la vez. Iba completamente afeitado, excepto por el bigotillo insolente que temblaba de ira, una ira bien simulada, mientras le profería un insulto tras otro a Tagi Khan, a quien la rabia solo le dejaba tartamudear en respuesta.

La muchedumbre reía y aplaudía, pues Tagi Khan tenía pocos amigos en Bagdad, hasta que al final un gigantesco capitán de la guardia, de barba negra, se hizo paso a empujones entre el gentío.

—¡Los dos gallos de pelea, silencio! —gritó con voz de trueno, amenazante —. Esto es Bagdad, la ciudad del califa, donde se cuelga a la gente encadenada a la Puerta de los Leones por gritar demasiado alto en el mercado. A ver, con tranquilidad… ¿Cuál es el problema?

—¡Oh, protector de la justicia, créame, me ha robado la escarcela! —gimió Tagi Khan.

—Esta escarcela no es suya —repuso Ahmed, mostrando con osadía el objeto en disputa—. Es un recuerdo muy valioso que me legó mi difunto padre. ¡Que su alma descanse en el paraíso!

—¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! —la voz del comerciante iba subiendo octavas, frenética.

—¡Con tranquilidad, con tranquilidad! —advirtió el capitán—. Solo hay una manera de resolver este asunto. Quien sea el dueño de esta escarcela conocerá su contenido.

—¡Qué sabio! —comentó la gente.

—¡Sabio como Salomón, rey de los judíos!

Sin el menor reparo, el capitán de la guardia aceptó los halagos. Levantó su imponente barba como un ariete y alzó sus manos venosas y peludas.

—¡Pues sí, soy un hombre sabio! —admitió con tranquilidad—. Y ahora, señor Tagi Khan, ya que reclama usted esta escarcela, ¿sería tan amable de decirme lo que contiene?

—¡Se lo digo ahora mismo! Mi escarcela contiene tres tomanes persas de oro, uno de ellos con el borde mellado, también hay una medjidie de plata labrada de Constantinopla, dieciocho monedas de oro de diverso origen, Bujará, Jiva y Samarcanda, un candarín en forma de zapato del lejano Pekín y un puñado de monedas de las tierras infieles, que malditas sean. ¡Dame la escarcela! ¡Es mía!

—¡Pero si no contiene nada! —exclamó riéndose el Ladrón de Bagdad—. ¡Nada de nada, aquí está la prueba! —Abrió la escarcela y, volviéndola del revés, la mostró vacía, mientras mantenía bien quieta la pierna derecha, donde guardaba el botín entre los pliegues de sus bombachos, para que no le delatara el tintineo de las monedas.

La multitud se alborotó y estalló en unas carcajadas teatrales, histriónicas. Por encima de las risas se oyeron las palabras del capitán:

—¡Dice usted la verdad, muchacho!

Le guiñó un ojo a Ahmed descaradamente. Un par de años antes le había pedido una suma de dinero a Tagi Khan y el primer día de cada mes le había ido pagando intereses muy altos y cuantiosas cuotas sin lograr reducir el préstamo original, por culpa de otros cálculos y cantidades que surgían como por arte de magia.

Se dirigió al comerciante con palabras frías y demoledoras:

—Tenga en cuenta, viejo verrugoso, que el Profeta, bendito sea y en paz descanse, promulgaba la honestidad como una virtud muy valiosa …

Tagi Khan estaba a punto de soltar un agrio aluvión de protestas, pero el capitán prosiguió:

—¡Tenga en cuenta, además, que la lengua es enemiga del cuello!

Con esta críptica amenaza se marchó pavoneándose con aire marcial, dando golpecitos con la punta de su sable contra los adoquines de la calle mientras Ahmed le hacía burlas al iracundo comerciante. Luego, el Ladrón de Bagdad cruzó la plaza en dirección oeste, hacia el Bazar de los Alfareros.

Se sentía feliz consigo mismo, con la luz del sol y con el mundo entero. ¡Tenía dinero! Y su amigo, un anciano que le había introducido en el honorable Gremio de Ladrones de Bagdad y le había enseñado los trucos y los principios de esa antigua profesión, recibiría el botín con entusiasmo.

Ahmed ya era mejor ladrón que su propio maestro, pero le tenía mucho cariño. Se llamaba Hasan el-Turk, aunque era más conocido por su apodo, el Pájaro Diablo, debido a la delgadez de su cuello y de sus manos, que parecían garras, y a su nariz de loro y sus ojillos negros, pequeños y maliciosos, que despedían un destello púrpura. Lo compartía todo con él. Sí, Hasan el-Turk se alegraría por el dinero y por el resto del botín.

Pero era casi mediodía y aquella mañana Ahmed no había comido nada. Le sonaban las tripas, protestonas y exigentes. ¿Debía gastarse el dinero en comida? ¡No! Salvo que fuera absolutamente necesario, claro que no.

«Seguiré a mi olfato», se dijo. «¡Sí! Seguiré a mi olfato infalible que, aparte de mis manos, es el mejor amigo que tengo en el mundo. ¡Guíame, olfato!», pensó riéndose. «¡Huele, detecta, rastrea! Muéstrame el camino y yo, tu amo, te lo recompensaré con el aroma del manjar que me deleite el paladar y sacie mi marchito estómago».

De modo que la nariz de Ahmed se puso en marcha y guio sus pasos. Ahmed la siguió por la plaza del Falso Mesías, por la densa jungla de pequeñas casas pegadas unas a otras como hileras de niños que corrieran juntos calle abajo. Miró al cielo y vio una estrecha franja azul de apenas tres metros entre las azoteas y tejados, los muros de las fachadas opuestas casi se tocaban y los fabulosos balcones que sobresalían de las casas parecían entrelazarse como las innumerables canoas de batanga amarradas una junto a otra en los puertos de Malasia. Los callejones se iban ensanchando hasta desembocar en una plaza y luego otra, mientras sus orificios nasales se dilataban, las aletas de su nariz temblaban agitadas, hasta que le hicieron detenerse en seco, como un perro perdiguero alerta.

Un aroma delicioso y seductor flotaba en el aire: arroz aderezado con miel, agua de rosas y pistachos, cocinado en abundante mantequilla india; albóndigas especiadas con azafrán y semillas de amapola; berenjenas rellenas de pasas y otros condimentos secretos de la isla de las Siete Grullas Púrpuras.

Ahmed miró al lugar de donde provenía el olor. En la baranda de un balcón que parecía un nido, suspendido del muro del imponente palacio de un bajá, vio tres grandes cuencos de porcelana rebosantes de comida, desprendiendo aún un aromático vapor. Una rolliza cocinera nubia acababa de colocarlos allí para que se enfriaran.

Observó el muro: alto, empinado y liso, sin ningún punto de apoyo posible para sus pies. Sabía trepar como un gato, pero para llegar hasta aquel balcón necesitaría alas y pensó riéndose: «No soy un pájaro y espero que Alá tarde muchos años en convertirme en ángel».

Entonces, en la quietud de la plaza desierta, oyó dos sonidos que se mezclaban en una sinfonía: un ronquido humano, en staccato, y el melancólico y pesimista rebuzno de un asno. Miró a su alrededor y a su izquierda vio a un enorme buhonero tártaro. Debía de superar los ciento treinta kilos; estaba dormido bajo el sol, sentado con las piernas cruzadas sobre sus anchas caderas; la inmensa barriga descansaba sobre sus gruesas rodillas, casi tapándolas, y su gran turbante se movía arriba y abajo por las cabezadas, al compás de los fuertes ronquidos que dejaban escapar sus labios entreabiertos. A pocos metros, un burrito blanco le rebuznaba al cielo, sin duda en protesta por su aburrimiento. Llevaba las alforjas vacías —salvo por tres melones pasados—, atadas a la albarda de madera.

«¡Una polea!», pensó Ahmed. «¡Enviada por el mismísimo Alá para ayudarme a subir a ese balcón!».

Al cabo de un rato ya había desenrollado la tela del turbante de la cabeza del tártaro, le había atado un melón para hacer contrapeso y había lanzado un extremo de la tela de forma que quedara enganchada a la baranda del balcón y volviera a bajar. De vuelta a sus manos, la remetió hábilmente en el regazo del gigante durmiente y luego la ató a la albarda del burro.

—¡Arre, burrito! —le dijo suavemente al animal—. ¡Arre, amigo! Vuelve a tu establo. ¡Un rico montón de alfalfa fresca está allí esperándote! ¡Arre!

El burro no puso ningún impedimento y empezó a andar a paso firme. El tártaro, con la tela del turbante remetida en su regazo, se despertó y vio al burro alejándose al trote. Tambaleándose, fue tras él mientras le gritaba: «¡Eh, tú, orejón, espera!». Y así, el burro y el buhonero le sirvieron de polea a Ahmed, que se agarró a la tela del turbante como si fuera una soga y subió hasta el balcón cómoda y triunfalmente. Sin perder un instante, se llevó aquellas viandas bien especiadas a la boca en ávidos puñados.

Apenas pasaron unos minutos cuando un alboroto llamó su atención y miró abajo. Un hechicero hindú, rodeado de un enjambre de hombres, mujeres y niños, salía de una bocacalle con paso majestuoso. Era inmensamente alto, barbudo y raquítico. Iba desnudo, salvo por el taparrabos escarlata que cubría sus partes. A su lado lo acompañaba un muchacho y los seguían dos sirvientes: uno llevaba una brazada de espadas y un cesto tejido de paja; el otro portaba una cuerda enrollada en espiral.

Justo cuando pasaba debajo del balcón, el hindú se detuvo y se dirigió a la multitud:

—¡Gentes piadosas! ¡Permitid que me presente! ¡Soy Vikramavata, el famoso swami, el célebre yogui, maestro, asceta y gran hacedor de milagros del Indostán! —anunció sin la menor modestia—. Nadie en los siete mundos conocidos puede emular mi dominio de la magia, ya sea blanca o negra. Soy un vasto mar de excelentes virtudes. Soy oro puro, y así me lo han asegurado adivinos y otras personas de opinión imparcial en China y Tartaria y en las belicosas tierras mongoles. Soy un puñado de polvo de rubí, un tónico exquisito para el cerebro humano, el padre y la madre del oculto saber.

Se acercó a sus sirvientes, que habían colocado en el suelo la cesta, las espadas y la cuerda. Entonces prosiguió:

—Si mis hechizos son de su agrado, no escatimen su generosidad, pues —dijo contradiciendo descaradamente sus afirmaciones anteriores— no soy más que un pobre y humilde hombre con siete esposas y siete veces diecisiete criaturas, ¡todas clamando comida!

Se inclinó y abrió el cesto.

—¡Eh! —le gritó al muchacho que al instante se metió en el cesto de un salto y se acurrucó en su interior como un gatito. El hindú tapó el cesto, cogió las espadas y lo atravesó con ellas por todas partes y con todas sus fuerzas, mientras la muchedumbre miraba completamente fascinada.

Desde el balcón, Ahmed también observaba la escena. Nunca se había sentido tan a gusto consigo mismo y con el mundo. Tenía dinero, un buen surtido de joyas, comida en abundancia —pensaba mientras se servía otro generoso puñado de un cuenco— y además le ofrecían un espectáculo. Todo gratis, servido por la Providencia.

—La vida es placer y el que lucha y trabaja es un idiota —se decía a sí mismo sentado en la baranda del balcón, mientras masticaba las viandas con verdadero deleite.

Capítulo 2

El hindú continuó con sus hechizos en medio de la plaza.

Puso un hueso de mango seco en el suelo de modo que todo el mundo pudiera verlo. Pasó su mano sobre el hueso, murmurando un misterioso mantra:

Bhut, pret, pisach, dana,

Chee mantar, sab nikal jana,

Mane, mane, Shivka khahna…

El hueso de mango reventó, brotó, creció, floreció y se convirtió en fruta. El hindú volvió a pasar la mano y, he aquí el milagro, el mango desapareció.

Le pidió al muchacho que se acercara y le susurró una palabra en secreto. De repente, la hoja de un sable pastún, larga y afilada, resplandecía en su mano derecha. La levantó por encima de su cabeza y, blandiéndola con todas sus fuerzas, decapitó al joven de un espadazo: la cabeza rodó por el suelo, empapada de sangre. Los espectadores estaban espantados, con la respiración encogida como bebés asustados en la oscuridad. Volvió a pasar la mano y el muchacho reapareció con la cabeza perfectamente unida al cuello y una sonrisa en los labios.

El hindú siguió exhibiendo un ardid tras otro, mientras la muchedumbre aplaudía, se estremecía, reía, comentaba y era presa del asombro. Hasta que anunció su número más espectacular: la cuerda mágica.

—Una cuerda —explicó mientras la desenrollaba y la lanzaba al aire produciendo un agudo zumbido— trenzada con el pelo de una bruja de rostro púrpura de la secta de Lo Oculto. ¡No hay en el mundo una cuerda como esta! ¡Oh, fieles, observad!

¡Fiuu!

Lanzó la cuerda al aire y se quedó allí erguida, plantada como un árbol, sin soporte alguno. Su cabo superior quedaba paralelo a la baranda del balcón, justo enfrente de los ojos de Ahmed, que apenas podía controlar el hormigueo que le recorría las manos. «¡Guau!», pensó. «¡Poseer esa cuerda mágica! ¡Qué gran herramienta para el Ladrón de Bagdad!».

Entonces el hindú dio una palmada y gritó:

—¡Chū Maṃtar Kālī Kalaṃtar!

De pronto, su ayudante desapareció y los espectadores se quedaron boquiabiertos.

El hechicero repitió:

—¡Chū Maṃtar Kālī Kalaṃtar!

La muchedumbre, entre el espanto y el asombro, exhaló un trémulo grito al ver en lo alto de la cuerda, aparecido de la nada, al muchacho trepando como un mono. Al instante siguiente se había deslizado hasta abajo y le estaba pidiendo la voluntad a la audiencia, que le daba generosas propinas. Incluso Ahmed estuvo a punto de obedecer a ese impulso y rebuscó una moneda en los bolsillos de sus bombachos. Pero un ronco y gutural grito de rabia interrumpió su búsqueda, se volvió y, ante sus ojos, apareció una oronda y bronceada diosa de la ira. La cocinera nubia había salido del interior del palacio y ató cabos inmediatamente: los cuencos de comida, las manos impías que la habían estado toqueteando y Ahmed con la boca llena. No era difícil deducir qué había pasado. Se dirigió hacia él con su cucharón de hierro en ristre como una cimitarra sarracena.