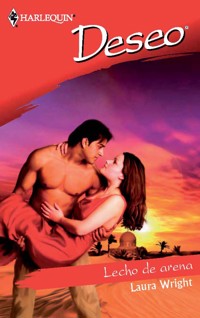

2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Deseo

- Sprache: Spanisch

Nunca había deseado comprometerse... pero tampoco podía dejarla marchar... La abogada matrimonialista Mariah Kennedy estaba acostumbrada a codearse con hombres ricos y despiadados cada día en los tribunales. Su nuevo vecino, el arrogante Zayad Al Nayhal, era precisamente el tipo de hombre en el que sabía que no debía confiar. El Sultán de Emand estaba en California para resolver una crisis familiar, no para dejarse llevar por la atracción que sentía por la bella y testaruda Mariah. Pero ninguno de los dos pudo resistirse y muy pronto su relación les exigía un compromiso que Zayad nunca había estado dispuesto a aceptar...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2005 Laura Wright. Todos los derechos reservados.

EL LECHO DEL SULTÁN, Nº 1413 - abril 2012

Título original: The Sultan’s Bed

Publicada originalmente por Silhouette® Books

Publicada en español en 2005

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.

Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.

® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

I.S.B.N.: 978-84-687-0040-3

Editor responsable: Luis Pugni

ePub: Publidisa

Prólogo

–Nuestro padre tuvo otro hijo.

Después de pronunciar esas palabras, Zayad Al-Nayhal, sultán de Emand, ejecutó una perfecta rotación y clavó su espada en un torso imaginario. Cuando se echó hacia atrás, apoyó firmemente los pies en el suelo de la terraza que rodeaba el tercer piso del palacio. Estaba tenso, exhausto y le sangraba la mano derecha.

Normal, después de tres horas y media de ejercicio.

No, de diversión.

La noche anterior había recibido una carta del antiguo ayudante de su padre, escrita unos días antes de morir. La carta había sido entregada por su hijo y era de tal intensidad emocional que Zayad inmediatamente llamó a su hermano y le pidió que volviera a casa. Sin saber nada, pero sorprendido por su agitación, Sakir se había puesto en marcha una hora después.

Zayad intentó dormir esa noche, pero fue imposible. A las dos y media de la mañana, escapó de su cama vacía y salió a la terraza, dispuesto a esperar a su hermano mientras se ejercitaba con la espada.

Tras los muros del palacio, en el desierto, el sol empezaba a asomar en el horizonte. Estaba amaneciendo y su hermano había llegado a Emand.

Recortado contra un escenario de balcones de piedra, cortinas de seda y cúpulas doradas, Sakir Al-Nayhal lo miraba con expresión ceñuda, los brazos cruzados.

–Lo has intentado todo para traerme a Emand, pero inventar esa historia…

–No he inventado nada, hermano.

–No te creo –replicó Sakir–. He dejado a mi esposa embarazada en Estados Unidos porque me pareció que…

–¿Que era una emergencia?

–Sí. Y te encuentro aquí jugando con la espada.

Con los ojos fijos en su hermano, Zayad dirigió la punta de su espada hacia una mesita redonda situada bajo una cascada artificial. Sobre la mesa había una bandeja de oro que contenía su desayuno. Y, al lado de la bandeja, una carta de dos páginas, sus bordes agitándose suavemente con la brisa.

–Draka escribió esa carta antes de morir. Lo que dice es tan extraordinario y de tal importancia que me pareció inevitable apartarte de Rita.

Sakir miró la carta, pero no se movió.

–¿Qué dice?

–Que hace veintiséis años nuestro padre viajó a Norteamérica. Iba a encontrarse con dos senadores de California para hablar de los modernos métodos de extracción de petróleo –contestó Zayad–. Allí conoció a una mujer.

–¿Una mujer? –repitió su hermano.

–Una joven que trabajaba para uno de los senadores. Parece que nuestro padre se quedó cautivado por su belleza y su personalidad. La invitó a cenar y ella aceptó. Después de cenar, dieron un largo paseo por la costa… –Zayad se detuvo, respirando profundamente– y luego ella lo invitó a pasar la noche en su casa.

Sakir tardó un momento en hablar:

–Eso es muy difícil de creer. Nuestro padre odiaba a los norteamericanos.

–Yo también pensaba eso, pero según Draka, esta mujer era diferente.

Por segunda vez en veinticuatro horas, la cólera invadió a Zayad y se odió a sí mismo por ello. Él no era un romántico, no creía en el amor. Sabía cómo actuaban los hombres de su posición, incluso los hombres casados. Pero su padre había sido diferente. O eso creía. El sultán nunca se había llevado a la cama a ninguna mujer que no fuera su esposa. Decía amarla profundamente y no tomó más esposas, como otros gobernantes de la zona.

–¿Cuánto tiempo estuvo en Norteamérica? –preguntó Sakir.

–Tres días.

–¿Y los pasó con esa mujer?

–Eso parece.

–Pero has hablado de un hijo…

–Un mes después de regresar a Emand, la mujer se puso en contacto con Draka.

–¿Y?

–Dijo que iba a tener un hijo y que el padre era el sultán. Quería hablar con él, darle la noticia.

–¿Y qué dijo nuestro padre?

Zayad se acercó a la balaustrada, buscando calma en el duro paisaje, el desierto y las montañas detrás.

–Draka nunca se lo contó.

–¿Qué? –exclamó su hermano.

–Draka no creyó a la mujer.

–Pero deberían haber investigado…

–Por supuesto, pero no se hizo –lo interrumpió Zayad, mirando los jardines de palacio. En ellos había flores, plantas y árboles frutales, pero sobre todo, estaba la tumba de su hermano menor, Hassan. El chico había muerto muchos años atrás, en un entrenamiento militar, y Zayad aún no había podido superar su muerte.

Pero las mariposas revoloteaban sobre las flores de su tumba, un recuerdo de que su espíritu seguía allí.

Zayad supo en ese momento que, aunque sólo existiera una mínima posibilidad de que Sakir y él tuvieran otro hermano, debía ser investigada hasta el final.

–¿En qué estás pensando? –preguntó Sakir.

–Esto es un asunto personal, un asunto de familia. Quiero saber si tenemos un hermano en Norteamérica.

–Muy bien. Lo buscaremos.

–Yo lo buscaré.

–Pero…

–Como tú mismo has dicho, tienes una esposa embarazada que te necesita. No puedes dejarla sola más de un par de días. Sería un egoísta si te alejara de tu casa en este momento, pero no quería contártelo por teléfono.

–Has hecho bien.

–Pero tu deber es volver con Rita.

Sakir apretó los labios.

–Si ese niño existe, tendrá que hacerse una prueba de ADN.

–Por supuesto. Aunque ya no es un niño, han pasado muchos años.

–Ahora será un adulto, sí.

Zayad pinchó la carta con la punta de su espada para ofrecérsela a su hermano.

–Lee el último párrafo.

Sakir tomó el papel y Zayad observó, divertido, el cambio de expresión en su rostro.

–¿Una chica?

–Sí, una chica –también él se había quedado sorprendido. Después de tener tres hijos varones, no se le ocurrió que su padre hubiera tenido una hija.

–¿Dónde está? –preguntó Sakir.

–Vive a una hora de Los Ángeles, California. En un sitio que se llama Ventura.

–¿Cuándo te vas?

–Mañana por la mañana. Pero la investigación ya ha comenzado. Antes de irme quiero saber algo más sobre esta mujer.

–¿Y qué harás cuando llegues allí?

–Viviré como un norteamericano, conoceré a esta Jane Hefner, comprobaré si es una Al-Nayhal, si es capaz de aceptar la verdad.

–Me tendrás informado, espero.

–Por supuesto –Zayad le hizo un gesto a uno de los criados para que se llevara la bandeja y a otro para que tomara la espada. Naturalmente, no perdieron un segundo en obedecer.

–Podríamos tener una hermana –dijo Sakir, con una sonrisa en los labios.

Zayad no compartía su entusiasmo.

–No te hagas ilusiones. Podríamos tener una hermana… pero también podríamos tener una impostora.

Capítulo Uno

«¿Todos los hombres son imbéciles o qué?». Mariah Kennedy salió de su Ford Escort del 92, sin aire acondicionado, para enfrentarse con los cuarenta grados al sol de California.

«Guapísimo, encantador, inteligente, con diez millones de dólares a su nombre, y se niega a pagar la pensión alimenticia de sus gemelos».

Mariah cerró de un portazo.

Estaba empapada en sudor. Desde el moño rubio hasta el falso traje de Chanel, que se le pegaba a la espalda mientras subía hasta su viejo, pero encantador, dúplex. La brisa del verano llegaba desde el mar, a menos de un kilómetro de allí, refrescando su piel y su mal humor.

«No, no todos los hombres son imbéciles. Mi padre era un hombre estupendo. Deben de ser sólo los guapos y millonarios los que son imbéciles».

Mariah llegó a la puerta y, con su particular estilo, se puso a buscar las llaves en el bolso mientras, simultáneamente, se inclinaba para tomar el periódico que el chico había tirado sobre la alfombrilla.

Normalmente, conseguía hacer ambas cosas sin problema.

Pero aquel día todo eran problemas.

El titular: La exposición al sol causa sobrepeso, hizo que dudase un momento, dispuesta a dejarlo donde estaba.

Entonces oyó un ruido detrás de ella. Sin pensar, se levantó y se dio la vuelta a la vez…

Mala combinación.

Con ese mismo estilo torpe, inepto y humillante que había sufrido durante toda la mañana en los juzgados, se dio de cabeza contra un torso masculino.

Una extraña mezcla de hipo y grito salió de su garganta mientras dejaba caer el bolso. El contenido cayó al suelo, a sus pies, excepto un rotulador rojo y un par de medias, que se quedaron enganchadas en un arbusto.

–¡Maldita sea! –exclamó Mariah, poniéndose de rodillas. El hombre se colocó a su lado–. No se preocupe, lo tengo todo controlado.

–Pues yo diría lo contrario.

Ella se detuvo. Entre el golpe y el bolso volador, apenas había tenido tiempo de fijarse en su cara.

Alto, moreno…

Mariah levantó la mirada.

Un calor inmenso, y no el del sol, pareció clavársele en los huesos. Nunca en su vida había visto un modelo de la revista GQ en carne y hueso. Pero allí estaba. Ojos oscuros, profundos, pelo negro, bien cortado, facciones angulares, masculinas, elegantes, y unos labios que, estaba segura, habrían vuelto locas a muchas mujeres.

Era la clase de hombre que podía decirte al oído: «Soy veneno para las mujeres. Cuidado».

Mariah intentó controlar los latidos de su corazón, pero no sirvió de nada cuando el hombre la miró a los ojos.

Debía de tener unos treinta y cinco años y era increíblemente guapo. Tenía ese aire de seguridad, de confianza en sí mismo que impresionaría en un tribunal a hombres y mujeres. Aunque no llevaba toga. Ni siquiera un traje de chaqueta. No, llevaba una simple camiseta negra. Por supuesto, en un cuerpazo como aquél, nada podía ser simple.

Mariah se odió a sí misma por pensar esas cosas.

Aquel hombre tan guapo debía de ser el nuevo inquilino del que le había hablado el día anterior la señora Gill.

El inquilino al que la señora Gill se había referido como «un joven encantador».

El «joven encantador» levantó una ceja en ese momento.

–No quería insultarla. Es que parecía usted un poco nerviosa.

Una voz de barítono acompañada de un leve acento extranjero. Perfecto.

–No estoy nerviosa.

El desconocido tomó el ejemplar de Las mujeres que aman a hombres idiotas, el libro que llevaba en el bolso, y se lo devolvió.

–Si puedo hacer una sugerencia…

–¿Qué? ¿Que mire por dónde voy?

–Sí, eso estaría bien –sonrió él, ofreciéndole su mano–. Cuando se va despacio estas cosas no pasan.

–A mí no se me da bien ir despacio.

–Y disculparse cuando uno ha provocado una situación desagradable también está bien.

Mariah sonrió. A lo mejor estaba equivocada sobre los hombres guapos y encantadores.

–Sí, está bien y agradezco la disculpa. La verdad es que me ha dado un susto…

–No, yo hablaba de usted. Es usted quien debe disculparse, ¿no?

«A lo mejor sí es imbécil».

–¿Perdone?

–Fue usted quien se chocó conmigo, ¿no es así?

–Sí, pero fue un accidente.

–Yo no creo en los accidentes. Pero aun así, estaría bien una disculpa.

Mariah, siendo abogada, estaba dispuesta a discutir el caso, pero después del día que había tenido no le apetecía nada.

–Lamento inmensamente haberme chocado con usted. ¿Qué tal?

Él no parecía contento.

–Supongo que tendrá que valer, señorita…

–Mariah Kennedy –contestó ella.

–Yo soy Zayad Fandal. Vivo en el piso de al lado.

Por supuesto. Había acertado, el inquilino. Después de todo, era su destino vivir, trabajar, divorciarse y discutir con hombres altos, morenos y guapos.

«Recuerda, se puede mirar pero no tocar».

–Encantada de conocerlo, señor Fandal. Bienvenido al bar rio. Y, de nuevo, lamento mucho el golpe que le he dado –dijo Mariah, metiendo la llave en la cerradura.

–Espere un momento, señorita Kennedy.

Cuando volvió la cabeza, Mariah descubrió que él le estaba mirando descaradamente el trasero.

–¿Sí?

–¿Puedo preguntarle una cosa?

«No estoy interesada, gracias».

Después de soportar un divorcio que había durado cuatro años y ver las pesadillas por las que pasaban muchas de sus clientas con tipos como aquél, Mariah había jurado salir sólo con hombres que midieran menos de metro setenta y que tuvieran ojos normales y corrientes. Hombres que no le interesaran ni física ni intelectualmente.

¿Una estupidez? Probablemente. Pero era seguro. Muy, muy seguro.

–¿Qué, señor Fandal?

–Me gustaría saber si su compañera de piso, Jane Hefner, está en casa.

«Ah, claro».

Ella pensando que el tipo de los ojazos estaba interesado y quien le interesaba era Jane. Normal. Su preciosa compañera de piso tenía hombres haciendo cola. Mariah, rubia, bajita y más bien voluptuosa, no podía competir con Jane, una morena altísima de piernas kilométricas y ojazos verdes.

Sin duda, había visto a Jane por la mañana, sin el sudor y sin la colisión, y se había quedado prendado.

«Que tonta soy».

–Jane está trabajando, pero volverá más tarde.

–Gracias –sonrió él–. Adiós, señorita Kennedy.

El tipo inclinó ligeramente la cabeza, bajó los escalones que llevaban a la acera y subió a un brillante coche negro. Mariah se quedó pensando lo guapo que era, de frente y de espaldas.

Luego dejó escapar un suspiro. Más que nada en el mundo, le gustaría tener un amor de verano. Últimamente, se había sentido muy sola. Nada de hombres, ni siquiera los de metro setenta. Un romance de verano con Zayad Fandal… pero eso era una fantasía. Los hombres así mentían, engañaban y desaparecían al menor problema.

Aunque odiaba haberse vuelto tan amargada. Enfrentarse con la realidad había hecho que fuese mejor abogada, pero ¿qué le había hecho como mujer?

Recordaba un tiempo, siglos atrás, cuando vivía en una eterna primavera. El amor aparecía y le hacía ver mariposas, como en los dibujos de Disney. Pero un hombre le había robado esa alegría, llevándose con él todas sus ilusiones.

El bolso le pesaba como una piedra mientras entraba en casa, dispuesta a zamparse una bolsa de galletas y a darse un largo baño caliente.

El sultán se había arriesgado yendo a América con un reducido grupo de seguridad, pero se negaba a estar permanentemente bajo vigilancia. Había llevado tres hombres y los tres tenían órdenes de protegerlo sólo cuando él lo pidiera.

Mirando por el retrovisor a la preciosa y combativa señorita Kennedy, Zayad arrancó el coche. Tras él arrancó otro de inmediato y estuvo a punto de pisar el freno y decirles que lo dejaran en paz, pero no lo hizo. Estaba acostumbrado a resistir impulsos y deseos que no servían a los propósitos de su país.

En ese momento, sonó su móvil.

–Dime, Harin –suspiró Zayad, con desgana.

–¿Adónde vamos, señor?

–A la playa –contestó él. Necesitaba ejercicio, algo que calmara sus nervios. Su espada estaba en el asiento trasero, preparada para la acción.

–Sugiero que vayamos a la playa de Dove, señor. A esta hora no hay casi nadie. No lo molestarán.

–Muy bien. Pero iré solo.

–Señor…

–Volved a casa. Os diré cuándo os necesito –lo interrumpió Zayad, antes de colgar.

Sólo iba a la playa y podría protegerse si hiciera falta. Después de todo, era un experto con la espada y había estudiado con un gran guerrero, Ohanda. A los doce años, el joven sultán era capaz de oír los pasos de un predador, fuera animal o no, a cinco metros de distancia.

Pero Zayad también entendía que, en determinadas situaciones, era mejor llevar protección. Debía volver a su país sano y salvo. Ése era su deber. Y pensar en su hijo, que tenía trece años y aún no estaba preparado para ocupar su puesto si le pasaba algo.

Pensar en su hijo lo hizo pensar también en la chica que podría o no ser su hermana. Una joven que quizá no sabía que era de sangre real. Una joven que quizá no conocería la existencia de sus dos hermanos.