Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

«He pasado mis mejores años tratando de contar la verdad hasta donde fuera posible buscarla, pero la vida no deja de ser como la escalera de un gallinero: corta y llena de mierda, y con su realidad te persigue…». El protagonista de esta novela negrísima, un periodista jubilado con un pasado glorioso como reportero de sucesos, escribe a toda velocidad El leñador, su última novela policiaca, mientras hace balance de su vida e investiga por su cuenta «el crimen de Raspai». Sangre derramada, hachas en ristre y negocios infames. En su novela, el inspector-jefe José Pulido debe enfrentarse a su peor caso: el asesinato, a golpes de hacha, del alcalde de una pequeña población mediterránea. Un crimen de una violencia feroz que le hará descender a los sótanos de su propio infierno cuando se tope con el muro de la verdad y del gran dinero. El leñador nos sumerge en una trama de espejos que reflejan, con una irónica lucidez, realidad y ficción. La verdad de un crimen trasladado a la ficción y, sobre todo, la realidad del propio Mariano Sánchez Soler, que a través de su narrador, ese periodista de sucesos jubilado, nos habla de sus recuerdos, de su carrera y de su experiencia en el tratamiento de casos reales de crimen y corrupción de la España de los últimos cincuenta años que nadie conoce mejor que él. Una novela emocionante, intensa y adictiva que es, también, una aguda reflexión sobre lo que queda de esos años de la Transición y el periodismo de investigación con nombres propios, sin concesiones, con sinceridad descarnada. Mariano Sánchez Soler nos deja una joya que pone a cada uno en su sitio. A él mismo también.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 248

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MARIANO SÁNCHEZ SOLER (Alicante, 1954). Escritor, periodista, historiador y profesor. Doctor en Historia y licenciado en Ciencias de la Información, ha ejercido el periodismo durante tres décadas y tiene publicados más de sesenta libros. Ha recibido los premios: Rodolfo Walsh de literatura de no ficción (2002), Francisco García Pavón de Narrativa (2008), L’H Confidencial de novela negra (2013) y, por su trayectoria literaria: Bruma Negra (2017), Castelló Negre (2020) y Black Mountain Bossòst (2021).

Desde 1978 ha publicado diez poemarios y es autor de las novelas negras Carne fresca (1988), Festín de tiburones (1991), Lejos de Orán (2003), Para matar (2008), Nuestra propia sangre (2009) y El asesinato de los marqueses de Urbina (2013).

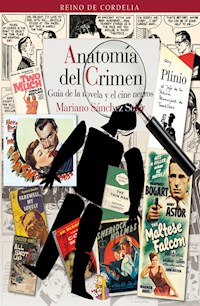

Profesor de guion cinematográfico y narrativa en la Universidad de Alicante, entre sus estudios destacan: Manual esencial del guion cinematográfico (2011), Manual esencial de relatos urbanos (2020) y Anatomía del crimen, por el que obtuvo el premio de la Crítica Literaria Valenciana en su modalidad de ensayo en 2012.

Estudioso del franquismo y la Transición, sus obras más recientes son: La transición sangrienta (2018), La familia Franco S.A. (2019), Los ricos de Franco (2020), La larga marcha ultra (2022) y Una hojarasca de cadáveres. Crónica criminal de la España posfranquista, editada por Alrevés en 2023.

«He pasado mis mejores años tratando de contar la verdad hasta donde fuera posible buscarla, pero la vida no deja de ser como la escalera de un gallinero: corta y llena de mierda, y con su realidad te persigue…».

El protagonista de esta novela negrísima, un periodista jubilado con un pasado glorioso como reportero de sucesos, escribe a toda velocidad El leñador, su última novela policiaca, mientras hace balance de su vida e investiga por su cuenta «el crimen de Raspai». Sangre derramada, hachas en ristre y negocios infames. En su novela, el inspector-jefe José Pulido debe enfrentarse a su peor caso: el asesinato, a golpes de hacha, del alcalde de una pequeña población mediterránea. Un crimen de una violencia feroz que le hará descender a los sótanos de su propio infierno cuando se tope con el muro de la verdad y del gran dinero.

El leñador nos sumerge en una trama de espejos que reflejan, con una irónica lucidez, realidad y ficción. La verdad de un crimen trasladado a la ficción y, sobre todo, la realidad del propio Mariano Sánchez Soler, que a través de su narrador, ese periodista de sucesos jubilado, nos habla de sus recuerdos, de su carrera y de su experiencia en el tratamiento de casos reales de crimen y corrupción de la España de los últimos cincuenta años que nadie conoce mejor que él.

Una novela emocionante, intensa y adictiva que es, también, una aguda reflexión sobre lo que queda de esos años de la Transición y el periodismo de investigación con nombres propios, sin concesiones, con sinceridad descarnada.

Mariano Sánchez Soler nos deja una joya que pone a cada uno en su sitio. A él mismo también.

El leñador

El leñador

MARIANO SÁNCHEZ SOLER

Primera edición: enero de 2025

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ Torrent de l’Olla, 119, Local

08012 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2025, Mariano Sánchez Soler

© de la presente edición, 2025, Editorial Alrevés, S.L.

ISBN: 978-84-19615-97-8

DL B 18774-2024

Producción del ePub: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

A mis hijas Marina y Júlia

A Esther

Todos los personajes de esta novela son reales (aunque algunos son más reales que otros). Sin embargo, los nombres, lugares y entidades que discurren por estas páginas se deben exclusivamente a la imaginación de Carlos Albert.

Abajo, abajo, abajo.

La estrella está gritando

debajo de las mentiras:

¡Mentira! ¡Mentira!

Cuidado con esa hacha, Eugene.

Las estrellas están gritando fuerte.

PINK FLOYD,

Careful With That Axe, Eugene

No me importó si el misterio era bastante obvio, pero me preocupé por la gente, por este extraño mundo corrupto en el que vivimos, y cómo al final cualquier hombre que trata de ser honesto parece sentimental o directamente idiota.

RAYMOND CHANDLER,

Carta a Bernice Baumgarten (14 de mayo de 1952)

En la fantástica espesura del claro del bosque, donde pulula la prodigiosa población de minúsculos seres maravillosos, nada acontece porque el tiempo se ha petrificado. Todo el dinamismo de miradas y gestos está atrapado en el opresivo laberinto de la expectativa. El hacha ha de romper el fruto, de lo contrario la naturaleza no volverá a fluir.

JOSÉ LUIS ZERÓN,

A salto de mata, 2023. A propósito del cuadro El golpe maestro del duende leñador (1855-1864), del pintor parricida Richard Dadd

Un libro debe ser el hacha que quiebre el mar helado dentro de nosotros.

FRANZ KAFKA,

Carta a Oskar Pollak (27 de enero de 1904)

Un pequeño encargo

He pasado mis mejores años tratando de contar la verdad hasta donde fuera posible buscarla, pero la vida es breve y, con su realidad, me persigue. Ayer, sin ir más lejos, vi en la televisión un western en el que el bandido regenerado Link Jones advertía al viejo forajido Doc Tobin: «Has rebasado tu tiempo», y pensé que la carrera profesional de un periodista es demasiado corta (eso se empieza a comprender más tarde) y demasiado sucia. En cuanto te descuidas, no hay marcha atrás ni segundas oportunidades y el paso del tiempo te convierte en un mequetrefe.

Estaba sumergido en esta certeza, paralizado delante de la pantalla apagada del ordenador, cuando el delegado de El País en Valencia, Pep Torrent, me telefoneó para encargarme un artículo de fondo que complementara la crónica marchita del caso Raspai, al que su periódico iba a destinar dos páginas enteras. Era una novedad que, a estas alturas, alguien recurriera a un «plumilla» jubilado como yo, que había dejado el oficio a finales del milenio y que me había reciclado, en los últimos años, como profesor universitario en precario cuando todas las redacciones me dieron con la puerta en las narices. Mis antiguos colegas miraban hacia otro lado mientras yo aguantaba el vendaval como podía y me anestesiaba de vez en cuando a golpe de ron, como un pirata de novela juvenil. Realmente, había sido el periodismo el que me había abandonado, y lo había hecho sin piedad.

Desde que cumplí los sesenta y cinco años, me dedicaba a escribir novelas de crímenes con las que mejorar mi paupérrima pensión de crápula.

—Hoy ha salido la sentencia del caso Raspai. Quiero un artículo como veterano escritor de novela negra y como periodista curtido. Quiero tu mirada desde la distancia, como narrador.

Me conocía muy bien. No era la primera vez que colaboraba con su periódico y, en los tiempos duros de la «Batalla de Valencia», había escrito para él, en el Levante, un par de reportajes dinamiteros sobre los Grupos de Acción Valencianista.

—De acuerdo.

—En torno a mil palabras. Lo necesito para esta tarde a las seis. Nosotros ponemos el título: «Más que una novela negra». —Y pronunció las palabras mágicas—: Doscientos euros.

—Hecho.

Y comencé a escribir.

«Por favor, que no se trate de un loco. Por favor, que sea un individuo normal el que los mató, por un motivo plausible», reflexiona angustiado el comisario Carella, al frente de la 87th. Precint, personaje central en la serie policiaca de Ed McBain. En sus novelas, construidas con una minuciosa carga realista, McBain siempre fue cuidadoso al explicar cómo trabajan los policías de verdad y por qué se cometen los crímenes en una sociedad cambiante. Cómo y por qué. El método de investigación y el móvil del crimen. Estas siguen siendo las dos grandes incógnitas del caso Raspai, el origen de todas las preguntas sin respuesta frente al asesinato a hachazos de Eugenio Aracil. ¿Por qué lo ejecutaron de un modo tan despiadado?

Han pasado nueve años desde aquel 19 de octubre de 2007 en que mataron al alcalde Aracil en la puerta de su domicilio, en Raspai, un lugar tan sereno que cuando paseas por él tienes la sensación de estar invadiendo la intimidad de otros. Pero ¿qué se oculta bajo la superficie de un crimen que parece cometido fuera de contexto, en uno de los paisajes más hermosos de la Marina?

A pocos escritores se les hubiera ocurrido inventar un argumento como este: un concejal de urbanismo, que antes fue director de una caja de ahorros, está enfrentado por negocios y odios personales con el alcalde de su mismo partido y que en otro tiempo fue su padrino político. El concejal decide acabar con él. Una noche, en un reservado del puticlub que frecuenta cerca de Benidorm, se reúne con otras cinco personas: el dueño del establecimiento, su lugarteniente, un oscuro empresario zapatero dedicado a otros menesteres y dos antiguos pistoleros checos con experiencia en muertes, que asumen el encargo por 50.000 euros. Queda la cuestión de las armas. No hay problema. Los checos contactan con un delincuente afincado en Finestrat, con antecedentes por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Él les proporciona dos pistolas manipuladas y de pequeño calibre, imposibles de identificar. Sin embargo, en vez de a tiros, los asesinos matan al alcalde con hachazos certeros y profundos, propinados con destreza de leñador. Pero han cometido una imprudencia, existe un portero portugués que les ha escuchado urdir su plan y que se convertiría posteriormente en «testigo protegido».

Y hasta aquí la novela.

Lo ocurrido con la cansina investigación del caso tampoco hubiera encajado en la mecánica narrativa de un novelista especializado en género negro. En cualquier ficción literaria, la narración es orden, causa-efecto, un acontecimiento conduce inexorablemente al siguiente. Por el contrario, la realidad es desorden, dispersión, casualidad. En una novela policiaca la trama avanza irremediablemente hacia la solución final. En el mundo real no ocurre así. La realidad se parece más a un rompecabezas desconcertado donde la investigación depende del compromiso y la actuación individual de cada funcionario, y no de la maquinaria burocrática policial y judicial, lenta y torpe en su funcionamiento orgánico.

Los ingredientes del caso Raspai son propios de una novela negra moderna. En cuanto arañas la superficie e indagas más allá de la apariencia de las cosas, surge la verdad más sucia. Frente al laberinto, los buenos novelistas policiacos, en sus desvelos para construir tramas creíbles y contar historias verosímiles, tratan de respetar el procedimiento de la investigación, cada dato, cada paso, cada murmullo. Pero estamos en el mundo real, y aquí, si no te das prisa…

Un hombre solitario con una bolsa de tela

A las nueve y media, el Mercado Central aún no albergaba el bullicio del mediodía, cuando la agitación rodea los puestos y la prisa empuja a las hormigas compradoras. El sol calentaba sin molestar y el ruido era un susurro tranquilo antes de que las voces en alto, las colas y el chirrido de los cláxones de la avenida de Alfonso el Sabio lo ocuparan todo. «La Plaza», para los más viejos, el corazón de la ciudad desde 1929, multicolor, con su fauna característica.

Crucé a varios metros del semáforo de Oliveretes. Siempre esperaba a que se pusiera en rojo para los coches. Entonces, los sorteaba con lentitud de sexagenario amenazado por la artrosis. Vivir solo no tiene ninguna ventaja, sobre todo cuando se ha tenido una familia, y la rutina diaria se convierte en tu único salvoconducto: reconocer los rostros cotidianos que te rodean; la cafetería Chocolat donde saben lo que vas a desayunar sin que lo digas, el Transilvano con su cerveza checa y sus patatas a la brava, la librería alternativa Fahrenheit 451, el taller de motos, la fotocopiadora, el bazar chino, el estanco… El paisaje de mi existencia retirada en la casa donde nací y a la que regresé cuando me despidieron de Tiempo, la revista madrileña en la que fui periodista de investigación hasta el año 2000.

Por las mañanas, los hombres solos como yo van al Mercado Central con una bolsa de tela sobresaliendo en uno de los bolsillos laterales de su pantalón cómodo, gastado, de un color sufrido que disimula las manchas y soporta bien la lavadora. Mi bolsa tiene inscrita la leyenda: «El espectáculo DEBE continuar». Es casi una declaración de principios. Además, es fácil reconocernos por las zapatillas deportivas o las alpargatas que demuestran nuestra marginalidad, pero que siempre acaban siendo un signo de libertad y dejadez, con el convencimiento de que a nadie le importa nuestra presencia y que, para nosotros, el suelo de hormigón es blando y el asfalto amable. Mi soledad después de una existencia agitada en la tribu, un retiro laboral de pensión mínima envuelto en el silencio de las carnicerías pasadas y los cementerios futuros.

En la calle era fácil reconocer a los oficinistas y a los trabajadores bancarios que caminaban con prisa en busca del café y la tostada. Eran los únicos que llevaban traje. El resto, incluidos los funcionarios displicentes, siempre deambulábamos como abejas en torno al viejo edificio del Mercado, con su muestrario de tullidos sin prótesis y vagabundos maquillados de pobreza con sus mochilas al hombro, vendedores del cupón de los ciegos y gitanas en las puertas posteriores con sus ristras de ajos de Las Pedroñeras a un euro, rumberos mugrientos con guitarras desafinadas tratando de resucitar a Los Chichos. Antesala de la agitación en los puestos de pescado, de fruta, de carne, en las panaderías, entre salazones y vinos de la tierra; y coches mal aparcados, furgonetas de reparto, embotellamiento casi permanente en la avenida. El otoño siempre ha sido una estación que prácticamente no existe en Alicante; el verano se alarga, ya sin la presencia multitudinaria de turistas invasores, y todos los días parecen iguales.

Después del café descafeinado y la media tostada con aceite en el Chocolat, un corto paseo entre calles dominadas por la zona azul me conducía hasta la plaza del 25 de Mayo, también llamada de las Flores, con su olor a tallos rotos.

Había dejado atrás la terraza del quiosco del Mercado, con sus mesas abarrotadas como un soleado abrevadero, cuando una voz a mi espalda gritó mi nombre:

—¡Carlos! ¡Carlos Albert!

Me giré en redondo, sorprendido, y vi cómo un hombre, cargado con una voluminosa mochila, se levantaba del banco metálico junto a la estatua sentada del pintor Gastón Castelló, y avanzaba hacia mí con paso ligero.

—¡Eh, insigne escritor!

Me detuve en seco, molesto por aquel ataque frontal a mi anonimato. Era Ximo, un chico que había conocido en mis tiempos de las Juventudes Socialistas a mediados de los años setenta, antes de mi regreso a Madrid para buscarme la vida como periodista.

La calvicie había reemplazado su pelo rubio, pero mantenía su aire juvenil y su regusto antiguo por la retórica.

—Quiero felicitarte por tus novelas.

—Gracias.

—Eres el mejor escritor de Alicante. Si no el único que merece la pena y un periodista excepcional.

—No exageres, Ximo.

—Te admiro.

—¿Quieres tomar algo?

—No he desayunado todavía.

Ocupamos una mesa del quiosco La Rotonda, bajo la sombra del toldo. Las mesas estaban ocupadas por grupos de señoras maduras, guiris rubios en pantalón corto, mujeres nórdicas ligeras de ropa y clientes del mercado que hacían una parada antes de la compra. El sol calentaba el hormigón del suelo y los rostros blanquecinos de los intrusos. Los puestos de flores ofrecían en ramos todos los colores del arco iris. Era lo más parecido al paraíso si no fuera por el grupo de mendigos arremolinados en torno a la figura de bronce de Gastón Castelló.

Tardaron varios minutos en servirnos. Cambiaban de camarera continuamente. «Contratos basura», pensé, «la explotación en estado puro, la realidad que no queremos ver mientras disfrutamos de nuestro propio tiempo».

—Tú eres un gran escritor y no sabes lo que ha sido mi vida. Podrías escribir una novela con lo que me ha pasado, con lo que estoy pasando.

Pronunciaba las palabras con parsimonia y me miraba directamente a los ojos.

—Duermo todas las noches en los bajos de la Escuela de Idiomas, junto a la puerta principal, en un rincón tranquilo, recogido del relente.

—Sigues en la calle —dije con cierta decepción—. La última vez que nos vimos hace dos o tres años…

—Yo te vi hace unos meses, pero te hiciste el longui.

—No creo…

—Te llamé y aceleraste el paso.

—¿Y qué haces…? —No sabía cómo continuar la conversación.

—Pido, vivo con lo poco que me dan. He perdido la vergüenza. Ya soy un miserable. He pasado la frontera. Acabas adaptándote a vivir al raso y con la casa a cuestas. —Señaló su mochila.

La camarera nos puso sobre la mesa las dos tazas, el salero, la botella de aceite de oliva virgen y la tostada quemada en los bordes. Ni siquiera nos miró a la cara.

—Simplemente has tenido mala suerte —proseguí, sin demasiada convicción.

—¿Mala suerte? Ya sabes que me peleé con mi familia hace ya más de cuatro años… —añadió mientras devoraba con avidez su tostada y la mojaba en el café con leche—, y me he convertido en una sombra. Para la mayoría de la gente, no existo.

—¿Tus padres siguen viviendo al lado de la Estación?

—Donde siempre. No quieren saber nada de mí. —Hizo una pausa para dar un sorbo al café—. No fui precisamente un buen chico y no les importa que duerma en la calle, a poca distancia de nuestra casa. Y, además, desde que murió mi hermano me he quedado más solo que la una.

Se hizo un pequeño silencio. Ximo era un vagabundo aseado, vestido con ropa discreta. Sobrio. Aparentaba la edad que tenía: poco más de cincuenta años.

—¿Acabaste la carrera?

—La dejé en cuarto, cuando empecé a tener problemas. Fui metiendo la pata con auténtico ahínco.

La taza y el plato estaban vacíos.

—¿Qué vas a hacer… ahora?

—Seguir, a la deriva, merodeando con mi cruz, mientras el cuerpo aguante. —Su rostro se oscureció al decir con sinceridad—: Oye, me enteré de lo de tu mujer. Lo siento. El cáncer sí que es mala suerte.

El puñal volvió a clavárseme hondo, pero no dije nada. Pagué la consumición, le di el único billete de veinte euros que tenía suelto y nos estrechamos la mano como despedida. La próxima vez que me topara con él volvería a acelerar el paso para que no me viera. Demasiada melancolía.

Antes de entrar en el edificio del Mercado, sorteé el monumento con la inscripción: «Alicante por las más de trescientas víctimas civiles en el bombardeo fascista del 25 de mayo de 1938». Era una placa metálica a ras del suelo, plana, que era pisada por la gente con indiferencia. Y en el interior, un rumor especial, voces amortiguadas, carteles de cerámica puestos por comisiones de hogueras y asociaciones cívicas, una vitrina con la sirena que no sonó el día del bombardeo, saboteada posiblemente por los quintacolumnistas, y por todos lados el bullicio de las paradas luminosas de salazones, embutidos, ultramarinos, productos cárnicos, pescado recién traído de la mar, encurtidos… Toda una metáfora que empieza por el estómago antes de llegar al corazón y al cerebro.

Descendí por la escalera mecánica hasta la planta baja para comprar un par de botellas de Monastrell, algunos filetes preparados con especias, jamón serrano, queso manchego, varios tomates de Mutxamel y una barra de pan a la leña. Siempre recorría el mismo circuito de puestos en los que era cliente y sabían mi nombre porque me habían visto alguna vez en los periódicos. Luego, a casa.

De regreso, ya con mi bolsa llena, soportaba la maldición de saber que aquel peso iba a tener que llevarlo hasta mi cuarto piso sin ascensor. Mientras camino, siempre me ha gustado mirar a las personas fijamente a los ojos; creo descubrir en ellos su dolor, su miedo, sus tristezas, e imagino todas las historias que esconden. Los creo tan perdidos como yo, aunque Golpes Bajos cantara en mis tiempos más jóvenes aquello de «No mires a los ojos de la gente, porque la gente siempre miente».

Después, tras recuperar el aliento, me esperaban cuatro horas de ordenador con la intención de sacar adelante una nueva desventura de mi manguta José Pulido, jefe del Grupo de Homicidios de Benidorm, martillo de la Costa Blanca; un desastre de personaje que siempre acertaba cuando le salía todo mal. Bien pensado, esta era la única ventaja de vivir sin nadie que te interrumpa o te hable mientras golpeas el teclado como si fueras un caballo salvaje. Sin embargo, a veces recuerdo con nostalgia a mis dos hijas revoloteando a mi alrededor, divertidas, fantásticas, capaces de convertir una hamburguesería en una máquina del tiempo, o de grabar historias inesperadas y tiernas que conservo en varias casetes como un tesoro. También suena en mi cerebro la voz de mi mujer, mi compañera durante treinta años, siempre soñando juntos y haciendo que la vida resultara más fácil.

Cuando dejo de escribir, la casa se me viene encima a pesar de la costumbre y la quietud me ahueca el cerebro, aunque elija, como música de fondo, el ritmo vital de «Jessica», de los Allman Brothers. Como dicen que escribió Nietzsche, si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada.

Aquella mañana, mientras me mantenía frente a la pantalla apagada, atascado adrede en la idea del primer párrafo, ocurrió algo especial. El móvil rompió el silencio de un modo amenazante y comenzó a vibrar sobre la mesa con movimientos de saltimbanqui. Cuando leí su nombre, lo dejé sonar y temblar. Le había puesto como sintonía los compases de El bueno, el feo y el malo, pero él no se daba por vencido, e insistía, insistía, metiéndome a Morricone en la sesera como un taladro percutor.

—¡Jooder!

En vez de mandarme un e-mail como siempre, mi editor me llamaba por teléfono. Mala señal. Desde el saludo supe que Gregori Dolz, Gori para los amigos, se estaba haciendo el simpático, porque su voz tenía un tono de ultimátum que nunca había utilizado conmigo.

—Pulido está investigando el caso Raspai —le mentí con cierta sorna, aunque desde el principio estaba obsesionado por la brutalidad del crimen: «¡Un alcalde asesinado a hachazos en la puerta de su casa! ¡Por Dios!». Y añadí sin demasiado convencimiento—: Será una bomba, Gori.

—Si no tienes la novela para finales de noviembre, perderemos el plan de edición y no podré publicarla hasta mayo del año que viene.

—¡Estamos a 28 de octubre! —Traté de argumentar un aplazamiento—: En enero me publicaste Un rastro de sangre. Todavía estoy promocionándola de festival en festival.

—Eso no cuenta. Es un true crime, tus «crímenes verdaderos», ¿recuerdas?, un corta-y-pega para alguien como tú.

—Tienes una manera muy rara de darme coba.

—Estamos hablando de tu próxima novela, Carlos. Te comprometiste. Deberás tenerla para el mes que viene.

—Eso prácticamente es imposible.

—Dicen que lo hizo Stevenson con el doctor Jekyll y míster Hyde —se burló.

No era difícil adivinar su sonrisa.

—¡Y Silver Kane con sus historias del oeste! ¡No te jode! ¡Una novela a la semana! ¡Escritas todas a cara de perro, como él decía!

—Si no lo haces —advirtió, mordiendo las palabras con suavidad—, estás incumpliendo el contrato y tu serie del inspector Pulido puede irse al carajo. Perderás tu cita con los lectores.

—¿Los lectores? —mascullé, sorprendido—. ¿Y quiénes cojones son esos?

—Los que compran tus libros.

—Pues no son tantos.

—Déjate de bromas, Carlos, tú puedes hacerlo. —Fiel a su estilo, adoptó un tono conciliador—. El tema lo tienes trillado. He leído tu artículo en El País. Solo tienes que redactar. Es una novela de doscientas páginas. Lo sabes todo. Además, centrarte en el trabajo te vendrá bien, siempre viene bien cuando…

—Bueno, vale —le interrumpí, para evitar confidencias innecesarias—, dejémonos de cháchara, que tengo que escribir la puta novela. Diez páginas al día de procedimiento policial basado en hechos que debo documentar… un poco.

—¿Tienes ya pensado el título? —Ahora fue él quien me interrumpió—. Es para que vayan diseñando la portada.

—El leñador —improvisé con más jeta que Orson Welles cuando ofreció La dama de Shanghái a un productor impaciente.

—Me gusta. Un hacha con sangre en el filo…

—Pequeña. Una o dos hachas pequeñas.

—Envíame también un texto de diez líneas para la contratapa.

—¡Si apenas estoy empezando!

—El tiempo es oro.

Y colgó.

Solté un bufido, arrojé el móvil sobre el sofá, busqué entre mis discos y puse mi canción favorita de Van Morrison, la que más me estremecía en la última etapa del cowboy de Belfast, «The Philosopher’s Stone». Traté de tranquilizarme. Mientras sonaba aquella armónica, yo la tarareaba con los ojos cerrados y traducía su mensaje a mi manera: «Incluso mis mejores amigos no saben que mi trabajo consiste en convertir el plomo en oro. Bueno, papi, estoy en el camino otra vez… y estoy buscando la piedra filosofal». Era mi modo de darme ánimos antes de ponerme a escribir a destajo, sin alma.

Encendí el ordenador, abrí un correo destinado a Gori, y redacté aquel maldito texto.

Texto de contraportada

El inspector jefe José Pulido, al borde de la jubilación, tiene que enfrentarse a su peor caso: el asesinato a golpes de hacha del alcalde de la pequeña población de Benicastell, un paraíso mediterráneo convertido de repente en infierno. Las pesquisas del veterano policía avanzarán sobre las arenas movedizas de los odios personales, la recalificación de terrenos, las rivalidades políticas… y descenderá al submundo de los prostíbulos, con sicarios llegados de los países del Este, el dinero más sucio. Un crimen de una violencia feroz y sin precedentes en su larga trayectoria como policía de Homicidios. La investigación, llena de trampas, le hará descender a los sótanos de su propio infierno cuando se tope con el muro de la verdad y del gran dinero. Demasiado para un simple policía.

Carlos Albert, periodista de investigación durante décadas y novelista premiado (Bruma Negra, Castelló Negre, Black Mountain Bossòst…), continúa con sus novelas policiacas protagonizadas por el implacable Pulido, un funcionario sexagenario y resentido que, sin querer, husmea en las cloacas de la condición humana. El leñador es la séptima entrega de la serie. Sangre derramada, hachas en acción y negocios infames. Un thriller adictivo donde nada es lo que parece.

Sí, ya lo sé. Pero habría sido mucho peor si en el texto hubiera añadido: «Una trama absorbente [como las compresas] que atrapará al lector desde la primera página».

Tormenta de hachas

Mentirle al editor es un deber para cualquier escritor que se precie. Yo no había escrito ni una sola palabra y ni siquiera estaba en la fase de documentación. Debía construir una trama, urgentemente, en torno a un tema escabroso, por supuesto. El argumento estaba en el propio crimen. Ya tenía a mi personaje principal, el inspector Pulido, protagonista de media docena de novelas en las que había desplegado unas cualidades deductivas propias de un basilisco y un método de trabajo contundente, erróneo, basado en meterles miedo a los sospechosos. En su torpeza estaba su éxito. La gente leía mis novelas para ver cómo el fantasioso Pulido metía la pata y cómo, con sus arbitrariedades, descubría al culpable de turno. En las novelas policiacas modernas no es preciso descifrar la verdad, toda la verdad, basta con buscarla y mostrar alguna de sus caras en cada entrega.

En nueve años, el asesinato de Eugenio Aracil Ferrer se había convertido en una basura maloliente, una suma de suposiciones, chapuzas y pistas falsas que eran aceptadas por los investigadores de la Guardia Civil por la sencilla razón de que los personajes que desfilaban ante ellos eran unos auténticos cabrones.

Primer paso: sumergirme en el crimen, apuntar ideas, buscar respuestas… y arrancar.

Entré en Google, escribí «Caso Raspai Eugenio Aracil» y seleccioné aquellas crónicas y noticias que me parecieron más sabrosas o pintureras. Las copié en papel y las devoré durante toda la mañana con un rotulador en ristre. Comencé a recitar, inconscientemente, la «Elegía» de Miguel Hernández:

Un manotazo duro, un golpe helado,

un hachazo invisible y homicida…

Salté estrofas como siempre.

En mis manos levanto una tormenta

de piedras, rayos y hachas estridentes…

En la tarde del 19 de octubre de 2007, el alcalde Aracil llamó desde el teléfono fijo de su casa a una sauna de Benidorm, preguntó si estaba trabajando un masajista caribeño y le hizo una visita para mantener relaciones sexuales. Después asistió a una conferencia sobre el sida en su pueblo, compró un par de pizzas en un bar y se marchó a cenar con su padre. Al aparcar en la puerta del garaje de su casa, al menos dos personas se abalanzaron sobre él cuando comenzaba a salir de su Renault Laguna. Dos hachas distintas, según el dictamen forense, acabaron brutalmente con su existencia.

Sin prisa, mientras leía, subrayé en amarillo los detalles y los datos más relevantes para la construcción de mi novela y los escribí a mano en la cara en blanco de varios folios ya escritos, usados en uno de mis mamotretos: