5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Hace 150 años, en el corazón de la América del Sur, cuatro países lucharon una sangrienta guerra fratricida. Un conflicto que enfrentó a paraguayos con argentinos, brasileños y uruguayos. El resultado de la batalla de Curupaytí, acaecida en setiembre de 1866, encendió la mecha del descontento popular y permitió que en Mendoza estallara una revolución agitada por antiguos coroneles federales. En pocos días aquel movimiento sedicioso ardió como la pólvora y se expandió a las provincias limítrofes amenazando con llegar incluso a la capital de la nación. Es en este contexto donde se desarrolla la historia del teniente Rosales, un oficial de la Guardia Nacional de Buenos Aires que ansía regresar con premura a la capital argentina para reencontrarse con su amada y así descubrir el velo de un misterio que la mantiene a ella en un inexplicable y enigmático silencio.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1068

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

federico schlüntz

El paraísode los héroes

Editorial Autores de Argentina

Schlüntz, Federico

El paraíso de los héroes / Federico Schlüntz. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2017.

620 p. ; 22 x 15 cm.

ISBN 978-987-711-907-7

1. Literatura. 2. Narrativa. I. Título.

CDD A863

Editorial Autores de Argentina

www.autoresdeargentina.com

Mail: [email protected]

Coordinación de producción: Helena Maso Baldi

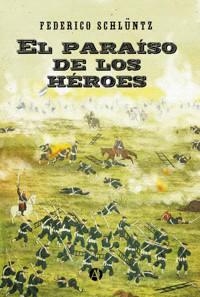

Diseño de portada: Justo Echeverría

Imagen de tapa: Dibujo de Andrés Alvez basado en un cuadro de Cándido López

Maquetado: Autores de Argentina

Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723.

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

Agradecimientos

A mis padres, por todo su apoyo y por haber tenido la suficiente paciencia de esperar el final de este extraño experimento.

A la señora Marta Mutti por sus correcciones y sus acertados consejos.

A Carina por haber sido la catalizadora de importantes cambios.

A mis hermanos, parientes y amigos por el apoyo persistente.

PRIMERA PARTE

Septiembre 1866

1. El regreso

Bajo el influjo de un sol radiante, Martín Rosales regresó al Paraguay cuando nadie lo esperaba, por la mañana de un lunes cuando el mes de septiembre amanecía.

Y, al contrario de lo que muchos hubieran esperado, no fue a entrevistarse con el comandante del Batallón de la Guardia Nacional de Buenos Aires como hubiese resultado lo más lógico para un teniente segundo como él o para cualquier otro oficial del Ejército que se reincorpora luego de varias semanas de ausencia. Por el contrario, se quedó allí paralizado, asombrado de su propia inacción. Sus piernas, aunque debilitadas por la delgadez lo sostenían sin titubear en medio del campamento que el Ejército Argentino había levantado en Tuyutí.

Quien desde lejos le viera diría que tanto él como su sombra irradiaban un optimismo y una alegría desbordante. Mientras sus ojos castaños describían con curiosidad inquisidora el panorama circundante, su semblante exhibía una más que elocuente sonrisa. Una visible mueca que parecía ser la respuesta inconsciente a la primera impresión que obtuvo del lugar. Debía admitir que ya había estado allí antes pero, sin embargo, ahora todo se le antojaba nuevo y distinto.

Seguía parado en medio del campamento, rodeado por una pintoresca ciudad de carpas, todas blancas, todas iguales, todas ordenadas, y más allá, a lo lejos donde comenzaba el descampado existía un interminable bosque de esbeltas palmeras salpicado por esporádicas islas de ñandubays. Partiendo desde lo más hondo de aquel palmar, emergieron, de forma inesperada unos pájaros coloridos que fueron a recibirlo. Eso hubiera querido, eso hubiese deseado, pero en verdad, solo sobrevolaron su cabeza para perderse más atrás. Sus ojos siguieron el recorrido que las aves trazaron sobre el cielo añil hasta que su atención quedó focalizada en una carpa cercana y en un cordel aledaño en donde flameaban, como banderas, unas camisas blancas de brin, unos calcetines y unos pantalones bombachos de color rojo mordoré. No muy lejos a pocos pasos de un grupo de fusiles dispuestos en pabellón, unos fogones extinguían su último aliento mañanero con una espiral de humo gris.

Sobre las cenizas del día anterior vio una marmita ennegrecida. Le hubiera gustado saber qué se cocinaba en su interior pero en ese momento algo le inquietó. Quizá fue la extraña sensación de que unos ojos altivos, curiosos e incisivos, le observaban. Sucumbió a la tentación de saber de quién era y, elevó su mirada. Desde lo más alto de un mangrullo: rústica atalaya de troncos; un centinela no dejaba de observarlo, a él o al campo. Desde abajo era difícil precisarlo, pero casi podía asegurar que mientras el centinela fumaba iba repasando la extensa geografía, en procura de descubrir sospechosos movimientos furtivos de tropas paraguayas. De la curiosidad de ese solo individuo, situado debajo de la bandera azul y blanca, dependía que el campamento no fuera atacado por sorpresa.

Rosales quiso describir con todo detalle aquel solitario personaje pero no lo logró. Lo intentó, pero cuando elevó la mirada un poco más, un destello solar dio en su rostro y le encegueció la visión obligándolo a bajar la vista. A continuación, lo primero que vio fue el suelo y sus botas gastadas. Luego, cuando recuperó la claridad y quiso volver a intentarlo, unas voces cercanas despertaron su curiosidad. Enseguida escuchó una corneta, tambores, pisadas acompasadas, tintineos metálicos, voces de mando, órdenes oficiales.

De un momento a otro se encontró en medio del desfile del batallón de Granaderos del 7 de línea. Un par de soldados le dirigieron una mirada con un saludo implícito. Los observó con detenimiento porque pasaron a su lado. Aún le costaba creer que había regresado. Un alférez le obsequió un saludo y él contestó con alegría. Esos hombres sí que eran educados, quizás tanto como el cochero del carro que le trajo, como el capitán del vapor o como el médico que con una palmadita en el hombro le dijo que era un hombre afortunado y lo despidió del hospital.

Sí, parecían más dichosos. Casi se podía sentir que la desdichada guerra estaba llegando a su fin. Todo era distinto, se dijo mientras veía como el batallón se hacía cada vez más distante.

No pudo haber elegido una mañana más apacible para su regreso. Aspiró el cálido aire primaveral. El sol doró sus mejillas mientras que una suave brisa le ayudó a darse cuenta de lo que significaba estar vivo.

Cinco minutos se quedó Martín Rosales en medio del campamento llenando sus pulmones de aire, observando todo con creciente atención y ejercitando su memoria. Ignorado por todos hacía cálculos mentales, en un intento por determinar el tiempo de su ausencia. Mantuvo inalterable su alegría inicial a pesar de reconocer que al menos un mes y medio había permanecido internado en el Hospital de sangre de Corrientes. Allí llegó aquejado por una persistente fiebre. Posteriormente los médicos le confirmarían que se trataba de escarlatina. Pero poco le importó entonces saber su nombre si no podía librarse de ella. De hecho, mientras el vapor bajaba por el río hacia allí, llegó a pensar que nunca más se libraría; unas u otras, lo perseguían como una maldición.

En el nosocomio correntino llegaría a descubrir que a veces el tiempo se diluía inexplicablemente. En ocasiones, cuando las molestias gástricas, las fiebres intermitentes y los dolores lumbares le tenían postrado y lo torturaban sin piedad, las manecillas del reloj se movían con extrema lentitud, mientras su humor se tornaba agrio.

Pero lentamente fue recuperando la vitalidad, aunque pasaron varias semanas para que su mente ganara claridad. El día que cumplió sus primeros veintitrés inviernos, los cocineros, con lo poco que había le sorprendieron con una pequeña torta. Alrededor de su cama se reunieron todos aquellos enfermos que pudieron moverse. Y entonces escoltado por un grupo reducido de personas sopló la veintena de cerillas que colocadas en forma circular le daban colorido al pastel. Aquella mañana acompañando el festejo dijo su primera frase célebre: «Donde no crecen cruces, crecen héroes». Aquella pueril frase que se animó a acuñar despertó el asombro de su selecta audiencia. Tan enfermos debían estar todos que hasta los enfermeros aplaudieron a rabiar.

Más tarde cuando de la torta solo quedaron migajas se dedicó a estudiar los rostros de todos aquellos desconocidos. Hasta donde llegaban sus ojos había filas de camas. Entre medio, pálidas miradas de enfermos. Delgadas siluetas de jóvenes recuperados. Lisiados, tullidos. Miradas perdidas, ojos tristes, caras iracundas, sensaciones misteriosas vagas y desconsoladas. Mientras que algunos llegaban, otros se iban. Sobrevivientes. Eternos soñadores que nunca perdían la esperanza de que algún día todo fuera una mera anécdota que pudieran contar. Exceptuando a los seres que, como él, se unieron al Ejército soñando con regresar con alguna condecoración, también se insinuaba la presencia de renegados: hombres que habían llegado al teatro de la guerra obligados por alguna ley que desconocían, y que no ocultaban un deseo ferviente de que ésta concluyera pronto para volver a sus casas. Algunos simulaban ser enfermos crónicos pues nunca recuperaban la salud perdida. Y quienes se quitaron de la mente la mortal idea de desertar solo esperaban resignados el regreso. Interrumpiendo aquella triste monotonía aparecían los uniformes azules de los enfermeros.

Haciendo memoria recordó un hecho siniestro que le tocó vivir días después. Ocurrió una tarde ante la amenaza inminente de las sombras de noche. Aún no estaba del todo recuperado cuando recostado en su cama crujiente apareció un ser enigmático caminando por los corredores y visitando a los pacientes. Era un tipo alto que vestía una larga túnica semejante a un capote y una gran capucha negra. Aunque nunca alcanzó a verle el rostro sí observó que caminaba a veces con dificultad. En ocasiones incluso se lo notaba contrariado y esquivo.

En más de una ocasión llegaba entusiasmado y seguramente por culpa de los enfermeros y algunos disciplinados doctores, se retiraba cabizbajo y meditabundo arrastrando por los pisos la guadaña que siempre llevaba consigo como una compañía inseparable.

Aquella recordada tarde pasó cerca, se sentó a su lado y le acarició el rostro. Tenía las manos huesudas, pálidas, frías y livianas. Se quedó con Rosales un rato largo hasta que de golpe se escuchó un suspiro estentóreo proveniente del otro extremo de la sala, de una de las camas pegadas a las columnas. Atraído por aquel leve gemido giró el rostro, se levantó y fue hacia allí. A Martín Rosales le costó dormir aquella noche, pero al fin lo logró. Ocurrió que a la mañana siguiente se despertó sobresaltado, pero con una clara idea en mente. Sus sueños nocturnos le habían revelado un hecho inexcusable. Si hasta ese instante su vida no había sido más que una simple colección de hechos inconexos, sin sentido y sin su control, dejando que ocurriera lo que el azar determinara, a partir de aquel sueño revelador y ante la amenaza que suponía la visita periódica de aquel ser oscuro tomó la decisión de ser proactivo y tomar las riendas de su destino. A raíz de eso y temiendo que aquel ser sobrenatural volviera y le invitara a dar un paseo que no pudiera rechazar, se recompuso en un breve lapso de tiempo que fue juzgado por algunos como de forma milagrosa.

Y de golpe, un día cualquiera no volvió a verlo deambulando por el lugar. Aquel mismo día Martín Rosales recibió el alta médica y una palmadita en el hombro de parte del doctor que le atendía.

-Vaya mi amigo, que usted es un hombre con suerte-declaró el doctor antes de firmarle la planilla.

Hubiese querido seguir reviviendo esos recuerdos, recreando aquel diálogo y otros más, pero un retumbe repentino e inesperado lo sacudió de pies a cabeza. Súbitamente se descorrió el velo que le impedía ver la realidad tal cual era; se acabó para siempre aquel estado de encantamiento en el que parecía haber caído y a partir de entonces la pesadumbre le embargó.

Ese estruendo, seguido por dos, tres y cuatro más, tan inesperados como previsibles, por estar en un sitio como aquel, le hizo mutar sus pensamientos y le llevaron a comprender que nada en el fondo había cambiado. De repente se dio cuenta que todo parecía estar igual que antes. La guerra, un hecho triste y desgraciado continuaba y él se encontraba inmerso en ella. Poco tardó en recordar las palabras del capitán del vapor que lo trajo de Corrientes, quien tras una animada charla en la cabina le advirtió la posibilidad, casi inminente de que los navíos brasileños que estaban apostados sobre el río Paraguay no tardarían en comenzar alguna acción naval. Seguramente el bombardeo se trataba del preámbulo de una acción terrestre a emprender por las tropas imperiales.

Parado en el medio del campamento y rodeado de una naturaleza incomparable tuvo el extraño sentimiento que se había equivocado. Su sombra oscureció. De pronto comprendió que todo estaba igual que antes o incluso peor. La guerra, lo que para alguien como Von Clausewitz no era más que la continuación de la política por otros medios, proseguía. Las tropas seguían marchando. Las aves huían ante el menor signo de peligro. Los proyectiles navales surcaban los cielos para caer en el campo contrario. Un convoy de carretas se aproximaba. Unos oficiales dialogaban alrededor de un fogón. Tres distinguidos jinetes paseaban lejos del vivaque. La contienda continuaba y él estaba inmerso en ella. Ya no se trataba de un mero espectador. Meneó su cabeza. No tenía que ir muy lejos para darse cuenta que su padre y su prometida seguían sin responder sus cartas. Se acarició su barba crecida analizando ambos casos. Que su padre no le escribiera no era ninguna rareza, casi nunca lo hacía. Para eso se valía de su nueva y joven esposa, quien se había convertido en la traductora de sus sentimientos y sensaciones.

En cambio, que Virginia, su prometida no lo hiciera era un hecho particularmente llamativo y perturbador. Una preocupación alarmante. Su enigmático silencio era de por si un hecho más que significativo. Desde hacía un tiempo ni ella, ni sus hermanas, ni sus padres le escribían. Nadie de aquella familia se dignaba a hablar. Rosales se lamentaba cuando creía haber perdido todo contacto con la capital portuaria.

Sabía más de lo que ocurría en la capital argentina por los comentarios amistosos de sus colegas y de las cartas que ellos recibían de sus parientes y de los periódicos y los mensajeros extranjeros que llegaban por barco.

Eventualmente, ya se había planteado escribirle una vez más para decirle que él estaba vivo, que no se olvidaba de ella, que mantuviera encendidas las esperanzas de que algún día se verían nuevamente. Para ver si así, forzaba algún tipo de respuesta.

Si no fuera porque aún le quedaba un daguerrotipo con su imagen y porque tenía viva su imagen en la memoria, hace tiempo habría olvidado su dulce rostro.

La sonrisa, que le acompañó desde su llegada, desapareció de un plumazo. No era posible. Contó sus dedos. Su palma izquierda extendida, sus marcas en la piel. Se quedó perplejo al darse cuenta que en verdad fue en mayo cuando llegó su última carta.

Y si bien desde un comienzo y en más de una ocasión pasó por su mente la poco diplomática idea de pedirle que no le escribiera más, por considerar que ella no hacía más que contarle nimiedades, nunca lo hizo. Ella, continuó escribiendo y él acumulando sus cartas.

La conocía lo suficientemente bien para asegurar que tenía una predisposición casi enfermiza por la escritura. Escribir cartas era su principal pasatiempo, su forma natural de mantenerse entretenida y animada. No dejaba de escribirle ni aunque solo lo hiciera para comunicar asuntos pueriles y carentes de importancia. Por esa razón, aquel incomprensible mutismo le inquietaba sobremanera. Atando cabos se dio cuenta que desde que le envió la carta donde le sugirió la fecha más adecuada para el casamiento, ella nunca más contestó y las palabras que mediaban entre ellos desaparecieron.

El miedo de que algo decididamente malo le hubiera ocurrido no dejaba de intranquilizarlo. Si en verdad algún día pretendía casarse no podía tomar aquel tema a la ligera ni ignorarlo. Tenía que aquietar su imaginación desbordante si no quería angustiarse sin razón. Pero le era difícil no pensar en que ella podía estar muy enferma, haber sufrido un accidente o haber muerto. Sacudió la cabeza para no pensar en lo último. Si tan solo pudiera estar en esos momentos junto a ella, o si al menos pudiera viajar a Buenos Aires eventualmente podría asistirla, animarla, comprenderla.

Ahora se daba cuenta que estaban completamente incomunicados y muy lejos. Él transitoriamente en el Paraguay, ella permanentemente en Buenos Aires. Se quitó su desteñido quepis y se rascó la cabeza. Cada vez hacía más calor y parecía que no se le ocurría ninguna solución inmediata.

Pero, tal como a veces sucede, una solución aparece de la nada, de forma totalmente imprevista y lo cambia todo. Eso le ocurrió, se puso el sombrero en el preciso instante en que una idea, una solución inesperada surgió en su mente y vino en su auxilio. No muy lejos, en ese mismo campamento había una persona que podía ayudarle.

Las detonaciones de los cañones aliados sonaban como tambores distantes, lo sabía muy bien, aunque no estaba pensando en eso cuando notó que sus pies comenzaron a moverse solos, como poseídos por una energía que parecía incapaz de controlar. Se sentía angustiado, impaciente, alarmado. Caminaba deprisa en un intento desesperado por borrar de un plumazo la distancia que lo separaba de la comandancia del batallón. No podía dejar de pensar en su prometida y no podía quitarse de la mente la honda presunción de que algo horrendo podría haberle ocurrido. Iba hacia donde lo llevaban sus botas.

Con su mente saturada de malos pensamientos, de hipótesis y de dudas no se dio cuenta que a esa hora todo había perdido importancia y ni siquiera el constante cañoneo de la escuadra imperial, ni los habituales y reiterados ejercicios militares que realizaban los distintos batallones cada mañana, ni los gritos estentóreos de algunos oficiales, ni el tórrido sol del mediodía, ni aún la guerra misma le preocuparon en lo más mínimo. Todo lo que quería era estar lo antes posible con ella, saber que la aquejaba, saber si estaba bien. Caminaba con esa convicción. Vio el rancho a lo lejos y a un centinela apostado en la entrada. Sus pasos ya se extinguían cuando de repente, estando próximo al guardia gigantón se dio cuenta que Virginia y su silencio se había convertido en su principal motivación. Exceptuando a su prometida cualquier otro tema había dejado de tener para él significativa relevancia.

2. Imponderables

Sus pasos se detuvieron al llegar a la entrada del rancho dejado por los paraguayos; ahora ocupado por el comandante del tercer Batallón de Infantería de la Guardia Nacional de Buenos Aires, el coronel Don Mateo J. Martínez.

Un guardia robusto, alto y con cara de tener pocos amigos le cruzó el paso.

-Lindo día…-dijo Rosales al verle. Aquel hombre debía haber sido un campeón de lucha libre o un granadero por su porte intimidante. Le sacaba una cabeza de diferencia y le miraba desde arriba con una mirada tosca y desconfiada.

-¿Le parece?

-Creo que sí, hace calor, por lo menos...

-Siempre hace calor... ¿Qué quiere?-preguntó el centinela.

-Vengo a ver al comandante. ¿Se encuentra?-preguntó Rosales.

El guardia le echó una mirada de arriba a abajo al tiempo que le preguntaba: ¿Quién le busca?

-¿No se acuerda de mí? ¿No sabe quién soy?

-No, no lo recuerdo-contestó el guardia sin remordimientos.

Por la forma de mirar y esgrimir las frases sintió que el guardia seguía con tan pocos amigos como antes y continuaba sin reconocerlo. Se puso a especular con su bigote y su barba crecida; posiblemente ese soldado nunca antes le había visto con su nuevo aspecto. Luego, dedujo que se trataba de un nuevo recluta, alguien recién incorporado que venía a completar la nómina de los recién caídos y sintió pena por él. Probablemente lo habían puesto custodiando el rancho no porque fuera educado y cortés con los visitantes sino porque era un sujeto tan grande que parecía un ropero con patas.

-Soy Rosales, el teniente Martín Rosales. Debó hablar con el comandante.

-Espéreme aquí y no se vaya. Pregunto si puede recibirlo.

El guardia se internó en la choza. Cuando reapareció lo hizo pasar.

-Pase-eso fue todo lo que dijo antes de tomar su puesto tan serio como antes.

Rosales se quitó el quepis antes de entrar y en ese momento sintió un extraño zumbido cerca de su oreja derecha. De inmediato y como un acto reflejo, la palma de su mano se estampó contra su cuello.

¡Santos cielos!-se dijo. Hacía mucho tiempo que no mataba un mosquito de ese tamaño.

Lo capturó entre sus dedos y lo sentenció a una muerte inapelable aplastándolo sin piedad. No existía un bicho al que odiara más en la tierra que al mosquito. ¡Malditos mosquitos!

En seguida se secó la frente sudada con la manga de su decrépito uniforme. Su enrulado cabello castaño estaba húmedo, lo mismo que su crecida barba. Su cuerpo todavía no lograba adaptarse a ese clima, severamente sofocante de día y tan refrescante en las horas de la noche. Cuando el sol no estaba la diferencia térmica se sentía en la piel.

Rosales ingresó en la choza. Lo primero que notó fue el techo que estaba hecho íntegramente de tacuaras y hojas de palmera. Debía admitir que los paraguayos eran muy buenos constructores. De todas formas se evidenciaba una de las paredes ennegrecidas por algún fuego reciente, una buena parte había sido reconstruida. Evidentemente habían intentado incendiar los ranchos en la retirada. Sin embargo, la construcción se había mantenido en pie gracias a los duros troncos de lapacho que eran buenos resistiendo el fuego.

Martín saludó al comandante. Se quedó parado observando tímidamente una precaria silla de madera que se encontraba frente al escritorio. De alguna manera el comandante pareció adivinar su pensamiento.

-Disculpe que no le ofrezca asiento pero esa silla que usted ve allí se acaba de romper, a causa de unas hormigas blancas que, según me han comentado, corroen la madera. Acabo de llamar a un carpintero... así que tendrá que permanecer de pie. Espero no le moleste.

-Creo que no tengo ninguna otra opción.

-No, hasta tanto llegue el carpintero... Así que... Bienvenido de regreso a la tierra de los tórridos calores. Me extraña verlo por aquí tan pronto.

-¡Me adelanté!, mi comandante, la verdad es que no aguantaba más estar recluido entre esas cuatro paredes, volví buscando algo de acción.

Casi sin quererlo sus ojos recorrieron en forma panorámica la choza para finalmente volver a enfocar al comandante. Lo primero que vio fue un catre de campaña en una esquina, en el centro la mesa improvisada, y sobre ella, varios objetos que convivían en armonía: un mapa, una taza de latón, hojas sueltas, papeles con membrete, cartas y el quepis sobre la espada. El comandante sonrió.

-Acción, acción… sí, eso es lo que todos piden. Pero me temo que ha llegado en mal momento. Acción es lo que falta. Por el momento todas las operaciones están paralizadas. Nada se mueve, solo el sol que sale todos los días y los navíos imperiales que, como me imagino habrá sentido al llegar. Acción...-se jactó Martínez al tiempo que golpeaba abruptamente con un guante blanco la mesa en el intento por asesinar una mosca que se había posado sobre ella-. Todos estamos esperando órdenes del general Mitre. Pero mientras tanto hay que continuar haciendo los ejercicios diarios y sobrevivir como se pueda.

A partir de esas palabras el comandante mantuvo el silencio por un breve lapso de tiempo que aprovechó para examinar de pies a cabeza al recién llegado. Notó al teniente distinto. El muchacho, de algo más de un metro setenta y ocho de estatura, cabello castaño y tez clara, seguramente se había dejado crecer la barba castaña para cubrir una despareja cicatriz producida en la batalla de Boquerón por un sable guaraní que le había dejado una marca debajo del mentón. Ante la primera lectura del comandante Rosales parecía otra persona. En nada se asemejaba a aquel joven que había visto meses antes.

-Se lo ve distinto-especuló Martínez.

-Es la barba-se justificó Rosales sin lograr cambiar la expresión en el rostro del comandante.

-No, no es solo eso, está más delgado, más blanco, está distinto...

-Es en el hospital donde a uno lo dejan así.

-Sí, sí por supuesto. De todas formas no se crea que aquí estemos mejor. Y no es de extrañarse. Estamos escasos de alimentos. A decir verdad, de casi todo. Aunque estoy un tanto cansado de carne salada y seca, es lo que tenemos. Recién hace una semana comenzó a regularizarse la entrega de los víveres. Pero el verdadero problema son los malditos vivanderos. No solo tardan en entregar las provisiones sino que además se aprovechan de nuestro dinero. ¿Y que recibimos a cambio? Basura de comida. El arroz viene podrido, la harina con hongos, la yerba llovida y el licor, bueno, mejor del licor no hablemos. Es tan malo que una buena dosis lo puede mandar derecho al otro mundo sin escala previa en el purgatorio.

Exceptuando la fariña, la sal y la yerba y algo de tasajo, no abundan las provisiones. Muchas veces no dejo de preguntarme qué sería de nosotros sin las encomiendas que nos envían los familiares, apenas despojos. Así que quiero decirle que tenga mucho cuidado con los vivanderos.

-¿Tan peligrosos son?-preguntó Rosales algo extrañado.

-Así me temo. Sepa que le he prohibido a la tropa que comercie con alguno de ellos porque se aprovechan de la buena fe de los hombres, estos muchachos con tal de tener algo que llevarse a la boca, son capaces de vender hasta su madre, no les importa cuánto cuestan los productos y menos aún su calidad.

El comandante se interrumpió para tomar un poco de aire. Luego suspiró.

-Me pregunto si no habrá alguna cosa que pueda hacerse...-comentó Rosales

-Sí, claro que algo se puede hacer. Es más, en lo que a mi atañe, ya lo he hecho. He decidido tomar cartas en el asunto y prohibir que se acerquen, sin mi expresa autorización. De todas formas las cosas podrían ir un poco mejor si no fuese uno en especial que anda pululando por el vecindario, ha logrado burlar a mis oficiales y se cuela en el campamento para vender sus productos, aún no sé cómo lo hace, pero se escurre cómo un zorro en un gallinero. Es una auténtica pesadilla, les vende a los soldados cualquier cosa a un precio indecible. Si lo llego a pescar, lo meto en un calabozo o le mando a azotar.

-¿Le conozco?-preguntó Rosales.

-¿Al vivandero? No lo creo. Según me dijeron se llama Rodrigo...

El comandante hizo una pausa y acomodó unos papeles.

-A ver espere... Déjeme que haga memoria. ¿Rodrigo Río?... -se preguntó Martínez en voz alta-. No, aquí lo tengo bien escrito. Rectifico..., Se llama Rodrigo de la Costa. Curioso nombre, ¿No le parece?

-Sí, curioso.

-¿Le conoce?

-No, nunca he escuchado de él.

-Bien, no importa. Pasemos a otro asunto.

El comandante acomodó un periódico que moraba sobre su precario escritorio junto a un tintero, mientras intentaba cambiar de cara y de tema.

-Me imagino que se habrá enterado de su ascenso a teniente primero.

-No, no lo sabía señor...-dijo sorprendido Rosales.

-Bueno, a partir de este momento lo sabe. El general firmó la solicitud hace un par de días. En parte para cubrir la baja del teniente Galván. Una pena lo de ese muchacho.

-¿Qué le pasó a Galván?

-¿Cómo? ¿No se enteró?

-No, mi comandante, hay ocasiones en que las malas noticias no llegan a los hospitales o los enfermos están muy enfermos para recibirlas.

-Ah, sí, tiene razón. Bueno, desgraciadamente Galván falleció hace unos días. Lo iban a mandar a Corrientes para que fuera atendido pero no alcanzó a llegar. Tuvieron que amputarle un brazo y parece que se le agravó la herida. Estuvo con fiebre y dolores varios días. Finalmente nos dejó de madrugada. Nada más pudo hacerse. Ayer le envié una sentida carta al padre, al que conocí en Pavón.

Rosales se quedó petrificado. Nunca se imaginó una noticia semejante. Tenía muy buenos recuerdos de Galván y no podía dejar de recordarlo, pues siendo ambos compañeros en el Colegio Nacional de Buenos Aires, cuando estalló la guerra con el Paraguay, éste fue el primero que le alentó a enrolarse en la Guardia Nacional.

Cuando Rosales observaba todo con cierta perspectiva comprendía que su decisión de enlistarse en la Guardia Nacional no fue tan alocada ni tan precipitada como aquella tomada por sus otros compañeros, quienes embriagados por un patriotismo justificado se lanzaron inmediatamente a los cuarteles. A Martín Rosales le costó un poco más, aunque la decisión ya la venía meditando desde que llegaron a sus oídos el asalto paraguayo al puerto de Corrientes, el pisoteo de la bandera y la posterior declaración de guerra.

Evidentemente cada uno y cada quien a su modo pareció haber contribuido a que tomara la decisión. Virginia sin dudas también y sin que ella ni siquiera lo sospechara con el pequeño libro azul de máximas y de frases populares que le obsequiara el día de su cumpleaños número veintiuno.

Muchas cosas podían escapársele de la memoria, pero nunca la frase inscripta en la página 66 del libro y que decía así: «Quien no defiende lo que tiene no merece lo que tiene». La frase seguía viva en su memoria y en manos del alférez Cervantes seguía atesorado su libro.

Así, el general Mitre lo hizo desde su casa, con su entusiasmada arenga levantó a la masa enfervorizada en busca de venganza. Recordar ese hecho, le traía, sin más remedio a la mente las palabras pronunciadas por el gobernante porteño más de un año atrás, cuando prometió estar en Asunción en tres meses y el desenlace de una guerra corta y decisiva. En aquel momento no tenía forma de comprobarlo y todo aquello pareció lo más lógico y esperable. La maquinaria de guerra no estaba aceitada y muchos ingentes esfuerzos debieron hacerse para llevar adelante el esfuerzo bélico. El conflicto, al contrario de lo que se creyó en un primer momento y como era previsible, se alargó inexorablemente y aquellas palabras no fueron más que un dulce deseo. La realidad resultó ser muy distinta.

Los meses se encargaron de desgastar el ímpetu inicial, dejando que solo una franja de soldados y oficiales habituados a los sacrificios permanentes mantuviera inalterable el patriotismo y la moral alta como el primer día. Su amigo Galván fue el verdadero instigador y quien finalmente le persuadió a abandonar los estudios y enrolarse.

Rosales recordaba muy bien lo difícil que le resultó tomar la decisión de abandonar las aulas, dudó bastante tiempo, pues pesaba sobre sus hombros el desaire que significaría para su padre abandonar los estudios. Estaba convencido que no lo aprobaría, pues había hecho ingentes esfuerzos para conseguirle una de las pocas becas en el Colegio Nacional.

Alcibíades apostaba todas sus esperanzas a que en tan solo cinco años Martín, se recibiera de bachiller en el Colegio Nacional, y que, pagando algún arancel extra pudiera seguir su carrera en la Universidad de Buenos Aires donde eventualmente saldría convertido en un prometedor abogado, magistrado o jurista. Martín lo lamentó profundamente por su padre, pero su decisión estaba tomada.

Garabateando dibujos en los pupitres en las incansables clases de letras, descubrió que lo suyo seguía siendo el arte. La afición al dibujo estaba más viva que nunca. La pintura también emanaba una profunda atracción, los retratos le animaban, los paisajes le atraían enormemente y sentía que lo suyo pasaba por la necesidad vital de hacer volar a un espíritu creativo que deseaba comunicarse. Debía expresarse a través de garabatos, de líneas, de trazos, de colores y no de letras, no de prosas, no de números, de cálculos complejos, o de preceptos y de normas.

De pronto el llamado a las armas se convirtió en el acicate que estaba necesitando, la ocasión propicia para dejar el colegio en busca de aventuras.

Por intermedio del padre de Galván, quien era un comandante retirado del Ejército porteño, lograron conseguir unos puestos de oficiales entre la Guardia Nacional. Eran días de jóvenes idealistas, de intrépidas almas capaces de embarcarse en las aventuras más peligrosas sin pensarlo dos veces. Sentir la adrenalina constante de estar sumido en el peligro permanente, significaba estar vivos, lo contrario de estar sentado detrás de un escritorio despolvando papeles.

Ahora, era bien sabido por todos que divulgado el tratado secreto de la Triple alianza firmado por los diplomáticos de los tres países aliados y que fue hábilmente ocultado por lo menos por un tiempo, resultaba más que evidente que enardecidos por este hecho los soldados paraguayos se dispondrían a defender su terruño con uñas y dientes. A esta altura, ya nadie dudaba que mucha sangre correría por los campos guaraníes antes que la guerra tocara a su fin.

La palidez en el rostro del teniente no podía transparentarse más. Martínez caminó en derredor de él adivinando el pesar que le afectaba.

-Así son las cosas por acá. A veces nuestros mejores amigos se van... y uno se queda...-dijo Martínez filosofando al pasar. Se acercó al escritorio y ordenó unos papeles, mientras pensaba en el silencioso Rosales. Desde que llegó lo percibió algo impaciente y hasta nervioso como si quisiera decir algo y se mordiera la lengua. Siempre le había resultado difícil al comandante guardar un secreto y por lo tanto quería que sus oficiales fueran tan abiertos como él y expusieran sus dudas, sus preguntas o sus inquietudes. ¿Hay algo que desee preguntar?

Rosales sintió que la posibilidad de expresarse libremente había llegado.

-Sí, si lo hay. Vine hacia aquí con la idea de solicitar una licencia.

Si hasta ese momento el comandante había permanecido parado frente a su escritorio, en ese momento decidió tomar asiento.

-No-contestó meneando la cabeza.

-¿No?

-No. Cuánto me gustaría ayudarle pero creo que eso que usted me solicita es virtualmente imposible. Me acaban de informar que todas las licencias acaban de ser suspendidas, revocadas o canceladas hasta nuevo aviso. Por otro lado, teniente Rosales...usted acaba de llegar, ¿o me equivoco?

-No, mi coronel, no se equivoca, solo que... Me apremia volver cuanto antes a Buenos Aires. Se trata de un tema de vida o muerte.

-Lo sé, lo sé. Eso mismo..., precisamente eso mismo argumentó su capitán. Monasterio también me hizo especial hincapié en que su padre estaba muy enfermo. Y sin más le extendí la licencia. Pero eso fue hace una semana atrás. Ahora la realidad ha cambiado. Por alguna extraña razón el Estado Mayor las ha cancelado. Mucho me temo que tengo que rechazar su pedido. Lo siento.

Del rostro de Rosales se fueron todos aquellos detalles que alguna vez insinuaron alegría. Hizo silencio y no atinó a decir una palabra más. El comandante tomó una hoja de papel del escritorio, una hoja sellada y firmada por alguien, y la leyó atentamente en voz baja, luego de incontables minutos de reflexión, y algo después de haber observado con atención el rostro deslucido de su teniente primero, Martínez habló.

-Odio decir esto y me voy a odiar siempre por decirlo..., pero está en mi responsabilidad ser justo con mis oficiales-dijo mientras arrojaba el papel sobre la mesa.

En la cara de Rosales se traducía la intriga que le producía aquella afirmación.

-Tengo..., por así decirlo, en mi poder una solicitud que hiciera el capitán Ángel Monasterio un mes atrás, en el que pide su pase a un batallón de línea. El día que vino a plantearme esto me ofusqué mucho. Reconozco que aquello no me cayó nada bien pero... bueno, creo que usted me comprenderá... Uno convive con sus oficiales tanto tiempo que se termina encariñando con ellos hasta el punto en que en algún momento los termina queriendo a algunos como si fueran sus hijos... El cariño en una actividad tan peligrosa como esta no es recomendable y a veces es contraproducente por miedo a verlos morir en el campo de batalla... En fin...volviendo a lo anterior. La semana pasada recibí la aprobación por parte del estado mayor del pedido del capitán. A todo esto, es menester que le diga que me han llegado rumores de que algunos batallones de línea están interesados en encontrar reemplazantes a huecos en su oficialidad. Demás está decirle que usted está invitado a irse, si así lo desea. Hay puestos disponibles y si usted desea marcharse no se lo voy a impedir. ¿Qué opinión le merece todo esto?-terminó preguntando el coronel.

Una reflexión a propósito del pedido del capitán se infiltró en los recuerdos de Rosales. Le constaba, porque lo había escuchado de los labios del propio Monasterio, que éste siempre estuvo deseoso de mudarse de batallón. Admiraba los batallones de línea, porque según afirmaba, tenían mejor vestimenta, mejor armamento, mejor paga y mejores oportunidades de enfrentarse cara a cara con el enemigo.

-Me gustaría aceptar una hipotética transferencia-contestó luego de algunos segundos de reflexión.

-Muy bien. En cuanto sepa de algún batallón que solicite sus servicios se lo haré saber.

-Gracias, mi comandante.

Quiso creer Martínez que algunos colores regresaban progresivamente al rostro del recién llegado. En su intento por buscar alguna otra cosa que pudiera reanimar un poco al teniente se le ocurrió una idea.

-Quiero animarlo con una tarea. El sábado por la mañana, después de mucho pedir, llegaron las cajas con las municiones que habíamos solicitado tiempo atrás y he dispuesto, como medida tendiente a elevar la moral de la tropa que cada compañía realice ejercicios de tiro al blanco. Así como las primeras compañías ya han tenido su jornada de entrenamiento y considerando que el capitán Monasterio no está, quiero, teniente Rosales, que usted se encargue de conducir la práctica de tiro. ¿Podrá hacer eso?

-Supongo que sí-dijo no muy convencido.

-Muy bien, ya verá como esto lo anima a usted y a toda su compañía.

El coronel echó una vez más una mirada inquisitiva a su subalterno. De la cabeza a los pies y en sentido contrario. Con la cabeza hizo signos de desaprobación. Rosales observó esa expresión en el comandante y luego se examinó a sí mismo, no pareció encontrar nada extraño, todo estaba en su lugar.

-¿Me ocurre algo?-preguntó

-¡Pero si ahí está!-exclamó el comandante como descubriendo la alquimia medieval-. Pero teniente, sí así, zarrapastroso como está usted parece un mendigo. Mejor vaya a la Comisaría General de Guerra a buscar sus ropas nuevas, una provisión de uniformes de verano acaban de llegar y son mucho más apropiados para estos tiempos calurosos que corren.

Una sombra alargada en la puerta pronto se transformó en el guardia gigantón.

-Permiso, mi comandante. Llego el carpintero-interrumpió el centinela.

-¡Oh!, Bien, gracias a Dios. Hágalo pasar.

Rosales permanecía en el centro de la choza cuando ingresó el carpintero.

-¿Hay alguna otra cosa que pueda hacer por usted, teniente Rosales?

-No, mi coronel.

-Muy bien, entonces nos vemos más tarde.

Rosales saludó al comandante y se disponía a marcharse cuando se cruzó en su camino con el carpintero que ingresaba al rancho. Solo supo que era un carpintero por la caja de herramientas que llevaba en su mano izquierda, por lo demás, el hombre vestía casi como un civil, estaba medio despeinado y lucía una camisa sudada y unos pantalones azules gastados y roídos en las rodillas. El carpintero le echó una minuciosa mirada al teniente de arriba abajo y luego sonrió con ironía.

3. Ciertos Personajes

>>3.1<<

La impresión en su semblante era bien explícita. Caminaba apesadumbrado y meditabundo. Había salido de la entrevista con la leve impresión que el destino le estaba jugando una mala pasada y que todo se le estaba volviendo en su contra. La pena, el desconcierto y la intriga lo perseguirían por todo el campamento como una plaga, cada vez que mirara atrás vería esa sombra acechante, esa duda, esa incógnita siguiéndole. Así sería hasta que recibiera alguna carta, un mensaje o cualquier cosa que acabara con el suplicio de no saber. Tener noticias, sin importar de qué color y a qué costo sería para él casi como una bendición.

De forma totalmente inesperada, comenzó a reprocharse. No estaba contemplando el hecho de cuantos desaventurados andaban por ahí peor que él. Quizás debería ir al hospital de sangre para ver en qué condiciones estaban otros o cómo habían quedado aquellos que habían perdido un brazo, un ojo o media cara. Y él estaba allí en una sola pieza, con algunas libras menos pero enterito. Suspiró aliviado cuando recordó que existía un antídoto probado, una cura, sino completa, por lo menos momentánea para tratar su problema. Ya había probado antes que en casos de tristeza, pena, frustraciones o decaimiento, el lápiz y el papel era lo mejor. A él le resultaba efectivo. Parecía que otros antes que él ya la habían probado, los músicos solían volcar sus aspiraciones y sueños en un pentagrama, los poetas derramaban su energía en un trozo del papel y él dibujaba.

Desde hacía un tiempo, cada vez que estaba molesto por algo, o quería ahogar sus más desaventurados pensamientos se refugiaba en el arte, en la libre expresión que representaba dibujar retratos de soldados, oficiales y personajes varios que deambulaban por el campamento. Ya serían en total una decena los retratados. Atando cabos se dio cuenta que la flora y la fauna aún le resultaba algo esquiva.

Empero, sus manos continuaban vacías, su morral con todos sus artículos de dibujo, más algunos libros, aún permanecían en poder del alférez Cervantes, en quien había confiado también gran parte de sus pertenencias.

Se congratuló por haber tomado esa estratégica decisión, pues bien era sabida por todos en el campamento la fama que arrastraba el alférez, o que supo repartir. Según se decía Miguel Cervantes nunca había sido herido en ninguna batalla previa, quizá por eso Martín Rosales no dudó el día que acudió a él para confiarle sus cosas. Y ahora que sabía a donde ir, puso sus pies en movimiento y se encaminó hacia la morada del alférez.

Venía caminando Rosales con rumbo fijo cuando a la altura de la carpa del alférez Cervantes escuchó que alguien le chistaba. Se le acercó el soldado Onésimo Aguirre. El único del batallón que por una razón extraordinaria aún no había aprendido a mantener el paso durante las marchas, los oficiales cansados de regañarle ya no le insistían. Pero, quizás la cualidad, o aquello por lo que se distinguía irrevocablemente sobre el resto de la tropa era su acentuada pero patética tendencia a buscarles apodos a todos y a cada uno de sus compañeros y también a los oficiales superiores.

-¡Eh!, mi teniente. ¿Qué hace aquí? Pensé que estaba en Corrientes-dijo Onésimo.

-He vuelto-respondió Rosales lacónicamente.

-Sí, eso veo...-dijo Aguirre pensativo-. ¿Viene del estado mayor, mi teniente?

Rosales asintió.

-Entonces, mi teniente, quizás pueda contestarme una pregunta, ¿Sabe cuándo cobraremos? Hace cinco meses que no recibimos un céntimo...declaró Onésimo frustrado.

-No, sinceramente lo desconozco. En un momento más, cuando pase por la Comisaría General de Guerra pregunto por el comisario pagador. Porque evidentemente por aquí no pasó-afirmó el teniente.

-No, no pasó, en el batallón no le vimos

-Aparte de eso, ¿Cómo anda todo?

-Aburrido. Aquí nos mata el aburrimiento y nos enferma el hambre.

-Bueno, casi como si fuera una costumbre-murmuró Rosales-. A propósito Aguirre... ¿Ha visto usted al alférez Cervantes?

-¿A Don Quijote?-dudó un instante

La frente del teniente Rosales se arrugó.

-¿Así lo llama usted? Entonces creo que estamos hablando del mismo.

-Lo vi hace un rato nomás, andaba rondando las proximidades del campamento brasileño.

-¿Y que andaba haciendo Cervantes ahí solo?

-No, no estaba solo. Andaba en compañía del héroe de Ayacucho.

-¿De quién?

-De José Obregoso. El héroe de Ayacucho-afirmó Aguirre con vehemencia, como si todos supieran de quien se trataba.

-¿Y qué están haciendo esos dos juntos?

-Jugando a los naipes, mi teniente, que otra cosa pueden estar haciendo ahora que el capitán no está.

Rosales se quedó pensativo. Solía ocurrir que cuando el capitán no estaba algunos oficiales exploraban nuevas alternativas de entretenimiento.

Los juegos de naipes eran, en última instancia, junto con las competencias atléticas, los bailes, los cumpleaños y los desafíos a pistola, uno de los tantos antídotos que se solía elegir para combatir la implacable inactividad que mediaba entre las batallas, las esporádicas escaramuzas, las rutinarias maniobras y los ejercicios militares.

De pronto, el diálogo que sostenían se vio bruscamente interrumpido cuando apareció frente a ellos una gallina colorada. El ave se quedó un momento quieta, moviendo la cabeza en ambos sentidos, observando a los dos hombres, como tratando de inferir quiénes eran, si corría peligro y si se trataba de amigos o enemigos.

-¿De quién es?

Debe ser del alférez Cervantes y de su esposa. Tengo entendido que la están criando para los tiempos malos.

¿-Tiempos malos como estos?

-Sí.

Cuando nombraron al alférez la gallina se largó a correr.

-Se escapa...

-Hay que atraparla, mi teniente. Que no se escape. Atrápela...

Rosales no estaba de buena disposición anímica como para salir a atrapar un ave solitaria, pero, dadas las presentes circunstancias, muy a regañadientes salió en su persecución. Los dos hombres la corrieron por las inmediaciones y alrededor de las carpas y de los fogones extintos.

-Agárrela, sin miedo...-volvió a insistir Aguirre

-Que quede claro que si me picotea la convierto en estofado-protestó Rosales

Finalmente el teniente Rosales acorraló a la gallina, la capturó, el ave agachó la cabeza y mansita se dejó acariciar.

-Tiene lindas plumas... ¿De quién me dijo que era?

-De Don Quijote.

-A propósito, ¿dónde me dijo que lo había visto a Don Quijote por última vez?

-Por allí-indicó Aguirre extendiendo el dedo y apuntando a una carpa lejana junto a un frondoso árbol.

La vista del teniente Rosales hacía foco en aquel árbol cuando frente a ellos apareció Aldonsa Lorenzo, la esposa del alférez Cervantes.

Mientras algunas pocas mujeres se habían unido al Ejército en Corrientes, siguiendo a aquellos soldados con quienes existían lazos afectivos, como lo habían hecho otras tantas durante las guerras civiles, incluso antes, desde la época de la independencia, Aldonsa Lorenzo venía acompañando al marido desde que estalló el conflicto. Fue ella, en última instancia, la que aceptó acompañarlo en esta aventura. Habían decidido que a donde fuera el alférez Miguel Cervantes allí ella iba a ir.

La silueta desgarbada de la mujer daba lástima y tristeza, aun así no se escuchaban sus quejas, a pesar de que faltándole algunos dientes tendría motivos de sobra para hacerlo. Ella era feliz mientras estuviera su marido al lado, era feliz mientras tuviera algo que hacer.

Y siempre tenía algo que hacer, porque si no estaba cocinando estaba lavando la ropa mugrienta, zurciendo el uniforme del marido o curando sus heridas de batalla. Esto último, sin embargo no era muy frecuente, el alférez Miguel Cervantes se había granjeado la fama de no haber sido herido nunca antes en una batalla. Una fama, un renombre, una suerte que le acompañaba inexorablemente desde Pavón.

La batalla de Pavón significó para Cervantes su última aventura bélica antes de solicitar el licenciamiento. Colgó el uniforme de la Guardia Nacional de Buenos Aires, para, esperanzado, probarse en otro tipo de actividades y prosperar económicamente. En esa búsqueda de fortuna llegó a desempeñarse un tiempo como arriero cerca de San Nicolás de los Arroyos. Lo ganado o lo perdido lo llevaron más tarde a visitar el pueblo de San Pedro, allí donde tenía un hermano mayor. Se quedó un tiempo en San Pedro con imprecisa intención de probar suerte en algún tipo de negocio mercantil. Pasaron algunos años. Se asoció a su hermano y a otros dos socios más y establecieron una fonda. Por esos tiempos conoció a Aldonsa Lorenzo y se casó con ella. Por el término de ocho meses la fonda prosperó y el futuro se adivinó alentador hasta que un día, unos marineros que circunstancialmente pasaron por el lugar le informaron que la República se encontraba en guerra. Al día siguiente, estaba solicitando nuevamente el alta y retomando su antiguo rango de alférez de la Guardia Nacional. Su hermano no logró quitarle de la cabeza la idea que sostenía con vehemencia y que afirmaba que la patria estaba por encima de cualquier efímera ganancia monetaria. Siguiendo a su marido, Aldonsa hizo, como otras tantas mujeres el peregrinaje hasta Tuyutí.

-Mi gallina-afirmó la mujer.

-Lindas plumas-dijo Rosales entregándole el ave.

-Gracias, teniente. Nomás que me asusté cuando pensé que alguien me la había robado. Ésta pone huevos marrones, sabe. Le voy a traer algunos.

-Bueno... muchas gracias...

La mujer con la gallina entre las manos miró hacia todos lados.

-¿Han visto a mi marido?-preguntó.

Por alguna extraña razón los dos hombres negaron simultánea y enfáticamente.

-Si lo ve, teniente, dígale que hace tres horas que le estoy buscando. Ya lo voy a agarrar a ese...-dijo Aldonsa despotricando y se marchó maldiciendo a los cuatro vientos.

>>3.2<<

Entre ellos se reconocían gracias a que se habían visto un rato antes. A través de la espesa nube azul los tres pares de ojos no dejaban de seguir con atención las manos del tahúr. Cada cierto tiempo una luz intermitente se encendía como un sol en un día nublado, haciendo más tóxico el ambiente. Ninguno hablaba, el mutismo era absoluto. Nadie perdía de vista las manos y menos aún, la montaña en el centro de la isla. En el medio de aquel paisaje sulfuroso se levantaba la montaña más escarpada que aquellos ojos alguna vez hubieran visto. Por sus laderas crecían números, figuras de reinas, reyes y tronos, coronas y escudos. Se mezclaban en un solo lugar, en una sola pirámide escalonada de libras esterlinas, la moneda de cambio que se utilizaba casi por antonomasia y con la que se pagaban salarios de las tropas argentinas, entre medio, reales brasileros y algunas monedas de oro y plata. En cada extremo de la mesa redonda cuatro vasos equidistantes unos de otros añoraban la visita inesperada de dos botellas semivacías.

Las emociones en los rostros eran poco más que visibles. Cada tanto una mano alargada cruzaba la isla, cortaba el mazo de naipes por la mitad y comenzaba a repartir nuevamente. Una voz ronca se despertaba de improviso y pedía dos cartas.

Se hacía esto repetidas veces hasta que de pronto, la mano que entre el humo repartía los naipes se detuvo abruptamente cuando otra mano surgida de entre la niebla tomó la botella y vacío lo poco que quedaba de su contenido en un vaso. Luego la botella vacía volvió a ubicarse sobre la misma huella humedecida en la mesa. La mano que repartía los naipes, continúo haciéndolo de derecha a izquierda, siguiendo el mismo metódico procedimiento. A continuación una voz en español rompió el silencio.

-Ya se vació... ¡qué poco duran las cosas!...Hay que ir a buscar otra. ¿Quién va?

-Yo voy, aún me queda una botella de caña paraguaya que todavía no ha sido abierta-respondió una voz ronca con acento peruano.

La voz correspondía a José Obregoso, un sujeto que no era muy dado a los mandados, pero por ser bastante afecto a las bebidas espirituosas, ver una botella vacía no le producía ningún placer, de manera que no tardó en ponerse de pie y salir de la carpa. Afuera exhaló el olor rancio a la naturaleza. Fue en busca de la botella moviendo aquellas combadas piernas que le hacían famoso.

Al cabo de un rato estaba de regreso persuadido de que nadie le había visto.

Sin embargo, en su regreso el ayudante José Obregoso se topó en el camino con un oficial vestido con un desgastado uniforme. Ambos hombres se cruzaron las miradas. Obregoso se detuvo en el umbral de la carpa, a punto de entrar, sorprendido de verle.

Examinando de cerca a ese hombre de anchas espaldas, Rosales se llegó a preguntar por qué el capitán Monasterio le tenía tanta aversión, tanta antipatía al ayudante Obregoso como para pedir, algunos meses atrás, que dejara de frecuentar al alférez Cervantes, de quien se había hecho amigo y con quien compartía la afición por los juegos de naipes.

Y es que en verdad, era imposible para el capitán Monasterio aceptar que un hombre tan tosco, rústico, un analfabeto a todas letras fuera capaz de tener tantas condecoraciones, distinciones y entorchados. No lo podía entender, y mucho menos aceptar; el mundo según Monasterio debía estar patas para arriba. Menos tolerable aún era que los soldados le profesaran al ayudante tanta simpatía.

Las reuniones de la tropa alrededor de los fogones y las charlas que se suscitaban por distintos motivos suponían el entorno ideal para que Obregoso demostrara sus dotes de artista de la palabra y conquistara con sus grandiosos relatos a una audiencia ávida de cuentos, de intrigantes anécdotas y de grandiosas historias del pasado. Los soldados siempre pedían más y él nunca los defraudaba, caían siempre bajo su embrujo. La tropa lo adoraba. Cuando esto ocurría, el capitán Monasterio se levantaba y se iba, escapaba de las reuniones muerto de envidia.

Monasterio insistía en afirmar que Obregoso era un farsante, pues sostenía que todo lo que decía eran puras fantasías producto de una imaginación fértil y de una memoria prodigiosa, empero, no había encontrado aún el modo de probarlo y desacreditarlo en público.

Habiendo nacido sesenta años atrás en el pueblo peruano de Trujillo, José Obregoso se jactaba entre otras tantas cosas de haber combatido para ambos bandos de la guerra. Luchando por los realistas en los primeros años de la guerra de la independencia, fue tomado prisionero e incorporado más tarde al Ejército independentista. Así la suerte lo encontró vencedor en la batalla de Ayacucho, aquella que sellaría el fin de la gesta emancipadora. Salían de sus gruesos labios grandilocuentes hazañas que trazaban de modo elocuente el devenir de una vida. De trompa aprendiz en la fanfarria de los Húsares de Fernando VII, pasando por el regimiento de cazadores y luego incorporado al regimiento de Granaderos a Caballo del General San Martín, había pasado a luchar contra el Imperio del Brasil en el 4 de coraceros bajo el mando del coronel Juan Lavalle. Declaraba su abierta animadversión hacia los brasileros, contra quienes peleó como soldado raso y sin distinguirse demasiado en la batalla de Ituzaingó. El tiempo corrió. Por obra y gracia de las circunstancias o por su talento para seducir a sus oyentes sus palabras un día llegaron a oídos del mismísimo Bartolomé Mitre, quien, embelesado de tal manera por sus históricas anécdotas le convirtió en su leal ayudante. Así un día Obregoso se ganó el apodo del trompa de Ayacucho.

Por fin, examinando Rosales a aquel ser grandote, más de cerca, con aquella enorme nariz en medio de esa carota ordinaria, logró comprender que la admiración de la tropa estaba justificada, en última instancia, el ayudante Obregoso representaba para los soldados jóvenes el lazo sagrado que unía el Ejército del Paraguay con el de Brasil y con el de la independencia. Casi toda la historia de un país estaba vinculada en un solo personaje.

-¡Teniente Rosales, está usted vivo!, ¡qué milagro!..., ¿Me va a decir que hace por aquí?-expresó Obregoso.

-Busco al alférez Cervantes, me dijeron que estaba con usted...

-Ahí dentro-cabeceó el grandulón con desagrado.

-Me gustaría verlo.

Rosales echó una mirada al interior de la carpa. El lugar, sumido en vaporosas tinieblas era rayado por los destellos solares que penetrando por las rendijas y por la abertura de la puerta dibujaba extrañas figuras sobre el suelo y la mesa.

-Me temo que ahora está algo ocupado...

-No tan ocupado como para hablar con un oficial superior me imagino.

-No lo sé.

-Por eso, si no lo sabe, dígale que salga, que necesito hablar con él. O pretende que entre y desbarate todo.

-Un momentito-indicó presuroso Obregoso. Con la botella en la mano se internó en aquella morada para llevar el mensaje y para proteger la numismática montaña.

Al rato salió el alférez Cervantes. Le vio el rostro; sus cabellos blanquecinos le sugirieron un parecido físico con un recordado personaje literario. Emergió algo temeroso, como si temiera ser descubierto por alguien en una situación incómoda o inoportuna.

-¿Qué hacen ahí dentro?

-Jugamos al mus.

-Por plata, me imagino...

Cervantes asintió.

-¿Y esos hombres que le acompañan?

-Son oficiales brasileños-respondió el alférez.

-¿Y hace cuánto que están?

-Ya van a ser algunas horas.

Cervantes, oculto tras los pliegues de la carpa examinaba las cercanías con excesiva cautela, miraba a un lado y al otro en busca de alguien, de alguna mirada o de varias. Este hecho tan significativo pareció suscitar la atención del teniente.

-¿Qué ocurre, qué mira?-preguntó Rosales intrigado.

-¿Ha visto a mi esposa?

-Sí, la vi y me preguntó por usted.

-¡Ay!, no...Y usted..., mi teniente...no le habrá dicho...

La mirada del alférez se alteró por completo.

-Quédese tranquilo que no le dije nada. Pero sepa que esto debe terminar. Le aseguro que si le viera el capitán ya estaría preso...

-¿Y porque cree que estamos jugando? Porque no está, de otra forma ya me hubiera azotado.

-No. No creo que sea para tanto. Usted está exagerando.

-¿Exagerando? Como se ve, mi teniente, que usted no lo conoce. Cuando se sale de sus casillas y se enfurece, es capaz de cualquier cosa. En estos últimos meses he visto descargar su furia con los soldados y con algunos oficiales subalternos. Cerca estuve de elevar una queja, pero... no lo hice en procura de mantener la paz en la compañía.

-Con más razón este asunto de los naipes...

Desde el interior de la carpa tres voces bien distintas interrumpieron lo que el teniente intentaba decir, en dos idiomas distintos canturrearon en coro: «Cervantes, apúrese que la botella se vacía». Al escuchar aquello Rosales puso cara de reproche.

-No me mire así, mi teniente. Le juro que no hemos hecho nada malo.

-Yo no le reprocho nada Cervantes, solo quería decirle que vine a buscar mis libros y mi morral.

-Ah, sí, esos los tengo en mi carpa. Si espera a que termine se los devuelvo.

-¿Y cuánto tiempo se supone que tengo que esperar?

-En media hora acabamos con estos cretinos...

-No sea irrespetuoso Cervantes…

-Lo siento, mi teniente. No sé cómo llamarlos.

-Llámelos como quiera, pero no olvide que luchan de nuestro lado-respondió Rosales con cierta resignación. Desaprobaba la forma despectiva con que el alférez se refería a los brasileros, pero en verdad Cervantes trataba así a cualquier contrincante y a cualquiera que tuviera del otro lado de la mesa. Y quizás por eso Rosales se resistía tenazmente a jugar a las cartas

A poco de irse y antes de que se cumpla la media hora acordada, Rosales debió regresar presuroso cuando una trifulca contagió los alrededores. Todo venía de allí mismo donde había estado momentos antes. Cervantes y Obregoso con los puñales en las manos enfrentados a dos oficiales brasileños. El filo de los estiletes brillaban con el sol, los pasos de los cuatro borrachos iban y venían en una peligrosa danza sin sentido. Una muchedumbre de soldados se fue arremolinando para presenciar el baile. Comenzaban los cuchillos a cortar el aire cuando Rosales y un grupo de oficiales brasileños intervinieron para apaciguar el conflicto. La riña se interrumpió, los oficiales fueron desarmados y la sangre no se derramó aquel día. Había una montaña de intereses en juego que debían ser repartidos. Los cuatro oficiales estaban tan pasados de vasos que ninguno pudo recordar cuanto habían apostado. La solución salomónica aportada por el teniente Rosales resulto la mejor opción para poner punto final al conflicto. Se dividió la montaña de divisas en partes iguales. Era eso, o era una corte marcial, unas cuantas noches en un calabozo oscuro o confesarle todo lo visto a su esposa. Esto último pareció terminar de convencer a Cervantes.

>>3.3<<

Aquella misma tarde, Aldonsa Lorenzo se vistió con un viejo pantalón en desuso de su marido y salió a hacer tareas agrarias en su huerta. De algún lugar había sacó también un sombrero de cáñamo que se puso para protegerse de los menguantes rayos del sol.

Aldonsa se movía entre los surcos trazados en la tierra colorada cual si fuera una liebre mientras removía de la huerta las plantas indeseables que crecían como selvática maleza. No había nadie en el campamento que no supiera que aquella mujer era una afamada cocinera además de una experta jardinera. No muy lejos de allí, Rosales la observaba con un aire de veneración. No supo la razón pero salvando las diferencias físicas y químicas del caso, aquella pobre mujer en algún sentido le recordaba a su extinta madre. Por muy extraño que le pareciera aquella mujer destilaba un cierto aire de familiaridad que hacía que Rosales se sintiera cómodo.

-¿Y este yuyo qué es?-preguntó Rosales mientras seguía de cerca los acrobáticos movimientos de Aldonsa.

-Ese...no es un yuyo, es una planta de cebolla.

-¿Y esta otra? ¿Las puedo arrancar?

-No, esas no, esas son patatas...

-Vaya... voy a tener que dibujarlas... para poder identificarlas en el futuro-comentó el muchacho

-Tal vez cuando mi marido le traiga sus cosas...

Rosales asintió, su atención estaba puesta en las dimensiones de la huerta. El lugar no era muy grande, se trataba, en última instancia de un solar pelado situado en las inmediaciones del campamento, cerca de donde el alférez había plantado su rancho.

-¿Cómo hace?-preguntó de pronto la mujer.

-¿Qué cosa? ¿Dibujar? Es fácil. Solo se necesitan cuatro ingredientes: una mano hábil, la mía-indicó Rosales prestando especial atención a los surcos que recorrían su palma-, un lápiz, un papel o algo firme y...un objeto inmóvil, preferentemente, para retratar.

La mujer, sentada sobre un surco asentía. Parecía escuchar con esmerada atención.

-Señor teniente, porque no me alcanza la azada-gritó la mujer desde el otro extremo del campo.