Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: El guardián literario

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Salerno, un reconocido periodista cultural, recibe una considerable suma de dinero para llevar a cabo una tarea. El trabajo consiste en entrevistar a Bernárdez, un escritor de terror muy importante durante la década del noventa, y que hoy vive retirado en un pueblo llamado "El Primaveral". Sin embargo, lo que para Salerno aparentaba ser una labor sencilla de un solo día, comienza a complicarse por la presunta locura del anfitrión, sus comportamientos erráticos y la aparición de una extraña niña, también residente en la casa. Con intención de encontrar algunas respuestas, tomará la decisión de extender unos días más su visita; sellando así, sin saberlo, un destino inimaginable. Perversión, fetichismo y rituales relacionados con los nazis son algunos de los condimentos de esta atrapante novela. Un suspenso psicológico que llevará al lector hasta el mismo infierno del que el protagonista intentará escapar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 213

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nico Pose

El rictus de la niña / Nico Pose. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : El Guardián Literario, 2023.

(Biblioteca de autor)

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8346-70-0

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. I. Título.

CDD A863

© 2023, Nico Pose

Diseño de cubierta e interior: Departamento de arte de Editorial Bärenhaus S.R.L.

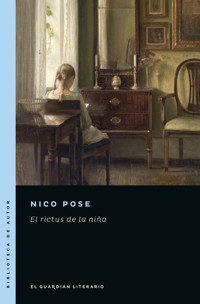

Imagen de subierta: Interior with a Girl Reading (1903), Carl Holsøe

El guardián literario es un sello de Editorial Bärenhaus

Todos los derechos reservados

© 2023, Editorial Bärenhaus S.R.L.

Publicado bajo el sello El guardián literario

Quevedo 4014 (C1419BZL) C.A.B.A.

www.editorialbarenhaus.com

ISBN 978-987-8346-70-0

1º edición: agosto de 2023

1º edición digital: julio de 2023

Conversión a formato digital: Numerikes

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.

Sobre este libro

Salerno, un reconocido periodista cultural, recibe una considerable suma de dinero para llevar a cabo una tarea. El trabajo consiste en entrevistar a Bernárdez, un escritor de terror muy importante durante la década del noventa, y que hoy vive retirado en un pueblo llamado “El Primaveral”. Sin embargo, lo que para Salerno aparentaba ser una labor sencilla de un solo día, comienza a complicarse por la presunta locura del anfitrión, sus comportamientos erráticos y la aparición de una extraña niña, también residente en la casa. Con intención de encontrar algunas respuestas, tomará la decisión de extender unos días más su visita; sellando así, sin saberlo, un destino inimaginable.

Perversión, fetichismo y rituales relacionados con los nazis son algunos de los condimentos de esta atrapante novela. Un suspenso psicológico que llevará al lector hasta el mismo infierno del que el protagonista intentará escapar.

Sobre Nico Pose

Nico Pose nació en la ciudad de Buenos Aires en 1980. Publicó el libro de cuentos La performance (2005), las novelas Por una cabeza (2018) y Cuando la noche quema (2021); los ensayos de cine y literatura Libres del libro (2017) junto a Juan Pablo Bertazza, César Rexach y Manich Pose; y Rojo Profundo (2019), coeditado con María Pousa, una antología con ilustraciones del relato negro. Sus cuentos, reseñas y notas aparecieron en diversos medios como las revistas Ruda, Le Folie, El interpretador, No Retornable y Siamesa.

Índice

CubiertaPortadaCréditosSobre este libroSobre Nico PoseEl galpónI. El señor Bernárdez1. El viaje de ida2. La entrevista3. La escopeta4. El diablo azulEl galpón5. La niña6. La casa7. El fotógrafo8. La plaza9. Los hombres de Bernárdez10. La cacería11. El escape12. La cabañaII. El idilio1. La mujer2. Rumores3. Incomunicado4. En movimiento5. De nuevo en el campo6. La espera7. La novelaIII. El infierno llegó hace rato1. Preparativos2. El ritual3. La casa4. El sótano5. El encierro6. El escape7. La ceremoniaEl galpónAgradecimientosEl galpón

Necesito soñar. Trato, lo deseo, me esfuerzo para que esos sueños vengan, aunque lleve ese horrible recuerdo impreso en la carne. Pero cuesta, vivo esas experiencias todos los días postrado casi siempre en la misma posición en una de las camas de este lugar espantoso.

No, no puedo soñar. ¿Para qué? ¿Acaso este infierno que vivimos no fue soñado por un ser humano?

Los infelices que estamos acá siempre vemos a la misma mujer de tez oscura, que nos atiende y nos da lo necesario para subsistir. También está Nélida, que viene dos o tres veces por semana y ayuda con el mantenimiento del galpón; trae víveres, agua, y presumo que después se junta con la paraguaya y la mujer de tez oscura en la pequeña casa que está a metros de la entrada.

Hay días que escuchamos conversar a Nélida y a la paraguaya de cosas triviales, y hay veces que nos llega la musicalidad del guaraní cuando la paraguaya habla por teléfono a los gritos. En esos momentos, viene Nélida, se acerca y me habla con un tono cariñoso, como si fuera un huérfano. Luego me calmo y me doy cuenta que lo suyo es puro cinismo, una macabra hipocresía. Después se va.

Por las mañanas, miramos las paredes de chapa del galpón, las claraboyas sucias, sentimos el olor de la comida que viene de la casa, y escuchamos la música de Wagner, que sale de dos parlantes que cuelgan de una de las columnas de metal que sostienen el techo.

Hemos escuchado música clásica hasta el cansancio, y si digo Wagner, es porque conocí la soberbia y la tragedia entremezcladas de su melodía infinita durante una tortura. Pero a mí nadie me redimió. Además, por lo poco que sé de música, basta escuchar una sola vez alguna de sus piezas para percibir cómo su armonía impregna todo el ambiente en segundos.

No estoy seguro, pero tal vez también hayamos escuchado a otros compositores y mi ignorancia en la materia me impidió distinguirlos. Qué importa. Mi problema, mi trauma, siempre ha sido Richard Wagner.

Sin embargo, no puedo negar que cuando el interior del galpón es invadido por la música, para mí es como estar en un oasis en medio del desierto. Debe ser la cadencia musical, que nos alivia, nos anestesia, y entonces cierro los ojos y me dejo llevar sin imaginarme nada. Incluso la música tiene el poder de anular el recuerdo de esos sonidos que anticiparon el terror. En esos momentos, mientras floto en medio de la sinfonía, descanso.

A la noche, siempre alguien se quiebra, estalla en llanto. Pero, por lo general, la mayoría sufre en silencio, ya cansados de haber gritado con bronca y desesperación durante los primeros días.

Los que no pueden o no les sale descargar, se comen y mastican sus gritos embroncados, patalean en la cama, o dan puñetazos contra las almohadas. Todo depende de la condición en que esté cada uno. Sé que muchos están ciegos. Otros, como yo, fueron mutilados o quemados.

Estamos agotados, resignados, casi muertos, acostados durante todo el día en el galpón, sin ningún tipo de higiene o trato para que podamos sentirnos humanos, para que podamos pensar que somos seres que han perdido su libertad. Porque el galpón no es una prisión: es algo peor. Es el lugar donde, día tras día, presenciamos cómo nos vamos deshaciendo, y progresivamente perdemos los restos que nos quedan. Por eso solo nos dedicamos a pensar, a dormir, o en mi caso, a escribir.

Así sobrellevamos las horas del día.

Al principio se me hacía insoportable escuchar las voces de los que gritaban. También he pasado por eso. Porque todos nosotros, durante las mañanas, las tardes o las noches, alguna que otra vez, hemos gritado hasta desfallecer y quedarnos sin voz. Porque seguíamos intentándolo con las pocas fuerzas que teníamos, tal vez porque la esperanza es algo innato a nuestra especie. Porque siempre se trató del dolor. Físico, espiritual. Y me imagino que todos sabemos y desconocemos lo mismo. Pero nadie comprende, y es ese acto reflexivo, racional, que se nos niega, lo que nos hace a todos iguales.

Parece que hay una biblioteca dentro de la casa. O no lo sé, tal vez los hombres de Bernárdez los traen de otro lado y se los dejan a ellas. La verdad que no me importa. Lo que quiero decir es que una vez por semana la mujer de tez oscura nos trae libros.

Hasta ahora me han tocado todos los que no me interesan. Libros sobre apicultura, agronomía, agricultura, química, botánica. Otros tuvieron más suerte y ligaron algún policial: Chase, Blake, Goodis, Chester Himes, Cain, Agatha Christie, viejas ediciones pulp, novelitas de playa. Incluso a un hombre que está tres camas más allá de la mía le llegó una edición de El pozo y otros relatos de Onetti.

Sin embargo, no se le puede preguntar nada a la mujer de tez oscura. Esa mujer es un misterio. Nunca la escuchamos decir una palabra. No conocemos su voz, y tal vez sea sordomuda o una gran actriz. No lo sé. Porque cuando nos atiende y le hablamos, solo ofrece sus gestos, señas inexplicables, mientras la miramos con indiferencia y tristeza.

Pero el problema no es solamente la mujer de tez oscura. Porque otro hombre de pelo largo y barba blanca que dormía en la cama junto a la mía, me dijo que le había pedido a Nélida una novela de Faulkner que le había visto a otro. Ella después le entregó —vaya ironía— una vieja edición de Mientras agonizo. Entonces, una semana después, aproveché la visita de Nélida y le pedí El pozo de Onetti. Y adivinen qué, ella me trajo El bozo, de un tal Hans Heinseberg, un ensayo que indagaba en las formas y las modas en que los hombres habían utilizado el bigote, la barba y las patillas a lo largo de la historia. Ahí me di cuenta que todavía seguían jugando conmigo, incluso después de todo lo que viví, estando acá, encerrado y sin posibilidades de escapar. ¿Se dan cuenta?

Tuve mucho tiempo de sopesar los actos de mi vida. Y siempre me asalta el mismo pensamiento: me arrepiento de haber sido siempre yo mismo y mi carrera.

Me arrepiento de no haberle dedicado tiempo a los demás. Y lo digo por mis hijos. Porque pienso que los tuve por una formalidad, por un capricho que otros me llevaron a imitar. Tal vez por tradición, por pertenencia a cierta clase social.

Íbamos a los countries y mi mujer se ponía celosa, envidiosa de que las demás parejas tuvieran niños o niñas. Entonces, después de insistirme tanto, empezó a contagiarme de esa misma sensación de no poder compartir y hablar sobre hijos o hijas como lo hacían los demás durante esos largos asados de fin de semana.

Cada vez que caminaba junto a otros padres por el campo de golf, y los escuchaba conversar acerca de sus críos, me sentía molesto.

Podían estar solos y hablar de negocios, de sus amantes, de otras mujeres, de la joven empleada doméstica que habían contratado (en el caso de algunos, de su doble vida) pero también, siempre, en algún momento, escuchaba los nombres de Juanita, Uma, Zoe, Enzo, Mateo o Lucas. Y para mí eran charlas vacías. Las escuchaba con indiferencia, porque no me importaba tanto estar ahí, sino que pensaba en mi trabajo, en los contactos necesarios para acceder a más medios, tanto televisivos como radiales.

Pero mi mujer continuaba insistiendo día y noche con la idea del hijo. Se le había metido en la cabeza. Entonces para que no me jodiera más, me gustara o no, tuve que aceptar la idea.

Su familia, de gran posición social, me había garantizado tiempo disponible para ir labrando mi carrera de a poco. De lo contrario, no podría haberlo hecho. Además, muchos de los conocidos de su familia o amigos me dieron acceso a posibilidades que nunca hubiera podido conseguir por mi cuenta. Por eso, luego de la efusión y el apego al tierno bebé, vi a mis hijos como un trámite necesario para mantener mi posición, para dejar mi vida tranquila durante un tiempo.

Y ahora, después de pensar en todo eso, me pongo a llorar, y vivo el recuerdo de cuando era niño y necesitaba el afecto que mamá nunca me dio. A papá, que siempre trabajaba y era el único que mantenía la casa, casi nunca lo veía. Llegaba tan cansado que solo comía y luego se acostaba. A veces, ni siquiera me saludaba. Son pocos los recuerdos que tengo de un abrazo suyo. Tal vez ninguno. Para consolarme tuve que inventarlos, imaginarlos.

Qué extraña es la vida. Hace lo que quiere y nunca lo que uno le pide. Justo ahora, que se me presenta en toda su sencillez y no como un secreto, me arrepiento de no haberla vivido.

I El señor Bernárdez

1. El viaje de ida

La mañana en que viajaba hacia El Primaveral estaba gris y grandes nubarrones cubrían todo el cielo. En el auto, a pesar del aire acondicionado, tenía la cabeza embotada, y los pensamientos, como las nubes, parecía que iban a quedarse durante todo el día ahí, sin dejar aparecer otro color que ese gris oscuro. Había salido de casa muy temprano, y calculaba que faltaban unas horas para llegar a destino.

Una semana atrás, mientras caminaba tranquilo por la calle, sentí una mano sobre el hombro, me di vuelta, y me encontré con un tipo extraño. Pensé que era alguno de los lectores de mis notas en diversos medios. Cuando me reconocen, suelen saludarme; incluso, a veces, se detienen y conversan conmigo. También podía tratarse de un oyente que deseaba comentarme algo acerca del programa televisivo que hago por las tardes o preguntarme sobre la columna radial de la mañana.

Siempre los he mirado con cierta desconfianza, porque está claro que muchos se acercan discretamente y, en el fondo, quieren hacerse los simpáticos para después pedirme trabajo u otros favores. Como aquellos que me dejan libros que nunca leo, o las mujeres que se me acercan para invitarme a tomar algo con la intención de que promocione su obra después de una noche de sexo.

Supongo que les debe pasar lo mismo a todos los que son reconocidos dentro del ambiente cultural.

Como decía, un sujeto que nunca había visto, me detuvo en la vereda. Me di vuelta y, al verlo de frente, me pareció raro su aspecto: boina blanca, un sobretodo gastadobeige que llevaba en pleno verano, y esos ojos salidos hacia fuera, de salmón, que hasta ahora no puedo olvidar. La barba de tres días y un lunar que parecía una gota sobre la mejilla completaron mi primera impresión.

Llevaba un libro en la mano: portada oscura, letras rojas y las caras de un grupo chicas adolescentes caminando dentro de un bosque. Posteriormente me daría cuenta que se trataba de una novela de Bernárdez:Asesinas aparentes.

Después preguntó: “¿Sabe para quién trabajo yo?”.

Lo miré con desconfianza. Podía ser un delincuente, un loco, qué sé yo. Buenos Aires da para todo.

Sonrió y me parecieron notorios sus dientes blanquísimos.

Me comentó el asunto de Bernárdez, me hizo la propuesta y, finalmente, cuando sacó el fajo de billetes de cien dólares, sentí que no podía desperdiciar lo que parecía un trabajo valioso.

La situación me pareció estrafalaria desde un principio y tenía claro que todo podía salir mal. Pero eso no me importó cuando supe la cifra que escondía ese fajo de billetes. Ese color verde, el del dinero, es lo que hace avanzar al mundo, pensé, en ese momento, con la misma convicción que siempre había tenido durante toda mi vida.

Por la ventanilla del automóvil, el paisaje se sucedía mostrando siempre la misma postal: algunas casas y silos esparcidos en el campo, árboles dispersos o montes que quebraban la uniformidad del terreno. Las vacas, inútiles testigos del viaje, parecían invadir mi privacidad con sus estúpidas caras de rumiantes y solo me salvaba la aparición de algunos caballos al costado de la ruta. Qué hermosos son.

No sabía por qué estaba tan inquieto, tan ansioso. Tal vez era por los rumores que había escuchado sobre Bernárdez. Decían que tenía fama de maltratar a los periodistas. Era arrogante, despreciaba a los jóvenes y se creía que estaba bastante loco. O tal vez porque no tenía definido cómo iba a encarar el trabajo cuando Bernárdez había sido claro en ese punto: quería una entrevista espontánea, como si fuera una conversación entre amigos. Eso era lo único que me había exigido.

Las novelas de terror de Bernárdez habían tenido éxito durante la década del noventa y, ahora, ya muy pocos se acordaban de él. Supuse que muchos se sorprenderían con este revival que iba a publicar, porque seguramente creían que Bernárdez ya estaba muerto.

Las únicas referencias que tenía sobre su obra eran las últimas novelas que había escrito antes de “retirarse” del circuito, por llamar así a la cofradía literaria donde confluían animales y humanos de toda calaña. Es que, en verdad, era muy difícil conseguir sus obras, estaban agotadas. Las caras del espanto, con prosa fluida y originales imágenes poéticas, era su mejor trabajo según la crítica y reseñas de importantes periodistas culturales que había leído veinticinco años atrás. La leí hace muchos años y esta vez la había ojeado muy por arriba. Nunca me enganchó y me parecía un libro demasiado rebuscado y pretencioso.

Revistas, artículos y monografías se referían al otro libro, Asesinas aparentes, como una novela de culto. En realidad, esta última, se trataba de una historia bastante común: un grupo de chicas adolescentes conformaban una secta en un pueblo y comenzaban a asesinar a hombres. En la mayoría de los casos eran patrones de estancia o algún que otro peón que había maltratado a una mujer o había cometido el error de herir sentimentalmente a alguna de ellas. Para evaluar Asesinas aparentes había que obviar la historia. Porque más allá del contenido, lo interesante y más novedoso residía en la forma y en las diversas emociones que le despertaba al lector a medida que avanzaba en la trama. Eso es lo que me había sucedido al releerla y subrayar algunos pasajes para la entrevista que le realizaría a Bernárdez. Y no puedo negar que se me había pegado una sensación rara, de extrañamiento, y aún me llamaba la atención que la novela mantuviera esa actualidad y generara esos efectos a pesar de que ya hubieran pasado casi tres décadas desde su publicación.

El Primaveral quedaba a quinientos cincuenta kilómetros de Buenos Aires y había crecido gracias a unos créditos accesibles que entregaban a gente de la zona y de pueblos y localidades aledañas.

Pensaba aprovechar la estadía para estar solo, alejado de todo el mundo. Descansar sin tener que estar obligado a pasar el fin de semana con Jano y Zoe. Descansar del ruido amorfo de la ciudad, de los falsos amigos y, sobre todo, de la pesadez que me venía cargando Clarisa con respecto a la cuota alimentaria de los chicos. Porque había momentos donde me parecía que ella estaba loca, por cómo me gritaba por teléfono, por cómo me puteaba cada dos palabras que decía. No estaba seguro si había vuelto a una de sus crisis depresivas, si en verdad me odiaba sin motivos o, en realidad, se trataba del más profundo despecho. Pero a mí la situación me venía haciendo mierda.

Ya hacía dos meses que el psiquiatra me había recomendado que no le prestara tanta atención a los ruidos de la ciudad, que tratara de ignorarlos, porque me había dicho que el barullo de la capital y mi reciente separación eran las causas principales de mi estrés. Y me extrañó cuando me dijo que él tenía la hipótesis de que yo proyectaba la separación en los ruidos, en los sonidos amorfos, en todo aquello que no dejaba concentrarme en mi trabajo, poniéndolo como pretexto para no hacerme cargo de mi angustia.

La verdad es que, sinceramente, nunca me convenció su análisis y pensé que me estaba estafando.

Es cierto que, cuando discutía con mi exmujer, me quedaba sordo y no podía escuchar lo que me decía. Sobre todo, perdía el hilo del diálogo, porque simultáneamente mi cabeza era invadida por todos esos ruidos que no sabía de dónde carajo venían. Bocinazos, sirenas de ambulancias, las insoportables motos, estridencias, tacazos, rugidos de animales, pitidos, crujidos, se mezclaban en mi mente de manera inexplicable. Pero era así. Discutía y sentía que esos ruidos disímiles llegaban y me torturaban por dentro. Una de dos: tenía un extraño problema auditivo o me estaba volviendo loco.

Al ingresar a El Primaveral los caminos eran de tierra, y como todo estaba muy seco, el coche levantaba una estela de polvo que ensuciaba todo el vidrio de la luneta. Aunque circulara a una velocidad mínima, alguna que otra piedra golpeaba contra el paragolpes o el chasis mientras el coche se sacudía por el camino de ripio. Pude ver casas grandes, bien cuidadas y con mucha extensión de terreno, como si se tratara de quintas.

Cuando bajé del coche tuve una sensación de ahogo al percibir el aire cálido y húmedo. Al costado había un pastizal y se escuchaban los chirridos de los insectos. Miré el cielo con nubes negras y la tormenta era inminente.

Revisé la dirección anotada en el celular.

Subí una pequeña loma y, cuando comencé el descenso, el horizonte fue interrumpido por algunos árboles frondosos, para que después fuera apareciendo entre el follaje una casa de estilo colonial, con tejas rojas y una hiedra que tapaba casi toda la superficie de sus paredes blancas. En la planta superior, tenía cuatro ventanas cerradas con rejas; y en la inferior, se destacaba una puerta de hierro con ornamentos moriscos entre dos ventanas amplias y enrejadas. La extensa galería del exterior tenía columnas de hierro, también techada con tejas rojas, y la propiedad estaba precedida por un parque inmenso.

Pero antes de entrar al parque, había una verja de metal de una altura de casi cuatro metros que exhibía un cartel con letras en una espesa pintura roja, que decía: No pasar. Perros asesinos.

Me paré frente a la reja de entrada y el viento trajo el rumor de agua en movimiento. Pensé que detrás de la casa pasaría un arroyo, o tal vez habría una laguna. Me quedé escuchando e imaginé las pequeñas olas rompiendo en la playa. Caminé y fui hacia los laterales de la casa, pero fue inútil, el terreno estaba rodeado por una ligustrina de altura considerable que anulaba la curiosidad y el paso de cualquier intruso.

No pude dejar de pensar en el cartel y busqué a los perros. Pero el parque estaba desierto. Entonces vi cómo una campana colgada del tronco de un paraíso se movía por la brisa.

Jalé la cadena, la campana vibró y en una de las ventanas de la planta superior una mano corrió una cortina. Minutos después, una señora con delantal blanco (luego sabría que era Nélida), salió de la casa y se acercó con paso cansino hacia la verja.

Antes de abrir el candado, preguntó mi nombre. Sonreí como un vendedor de seguros, y le dije que era Jorge Salerno. Con cara de pocos amigos, me dejó pasar.

Mientras la seguía por el parque, dos dóberman salieron disparados desde el fondo del terreno y empezaron a ladrarme. Mostraban los dientes y me ponían nervioso, sugestionado por su comportamiento y las palabras escritas en el cartel. Nélida solo dijo que tenían hambre. Los perros seguían ladrando y sentí que estaban a punto de devorarme. Pero Nélida chistó y enseguida los perros se sentaron.

Continuamos caminando hacia la galería de la casa, pero como desconfiaba del comportamiento de los perros me di vuelta. No lo podía creer: ambos estaban quietos como si fueran estatuas de Anubis, y miraban fijamente hacia la galería. Luego apareció otro. Era un gordo bichón frizé blanco, lanudo, con grandes ojos castaños, prácticamente de humano. Se acercó y comenzó a lamerme las manos.

La señora, antes de entrar a la casa, me dijo que le avisaría al señor Bernárdez, y me pidió que fuera paciente.

Miré los pájaros que picoteaban insectos en el césped y algunas moscas que volaban y estorbaban con sus zumbidos. El bichón acostado sobre el pasto jadeaba, mientras que los dóberman seguían sentados en estado de alerta, tal vez esperando alguna señal.

Escuché la puerta que se abría. Nélida miró a los perros, volvió a chistar y los dóberman salieron disparados hacia el fondo de la casa.

2. La entrevista

Adentro percibí cómo las paredes de un rojo gastado habían atenuado la luz con respecto al exterior. Los muebles viejos, dos candelabros de plata sobre una cómoda, y un sillón largo de terciopelo escarlata hicieron que retrocediera en el tiempo. La cómoda me llamó la atención, además de los cajones, tenía puertas con diferentes caras talladas de animales, como un león, un murciélago, una mangosta, una serpiente y otra con la boca abierta parecida a la cara de un mono. Sobre una mesa rectangular de roble había, dispersos, libros viejos de tapas duras y, a su alrededor, sillas tapizadas con terciopelo rojo.

En las paredes pude observar algunos cuadros con paisajes impresionistas, además de algún que otro retrato que no me pareció nada del otro mundo. Y entonces vi el rostro pintado de una niña que contraía la boca de una manera extraña. Me acerqué para observar mejor su cara y me pareció que tenía el gesto de quien se enfrenta a algún espectáculo perverso, sobrenatural. Podía ser que estuviera sorprendida o atravesando un momento de pánico, pero no pude imaginar qué estaría pasando delante de sus ojos.

Por desgracia, más tarde, iba a entenderlo todo.