Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Cõ

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

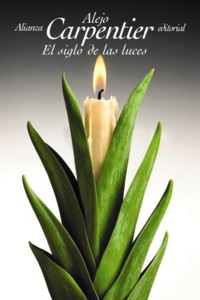

El siglo de las luces, novela de Alejo Carpentier, tiene como escenario el brutal impacto generado por las ideas de la ilustración francesa en sus colonias antillanas. Los jóvenes Carlos y Sofía, recientemente huérfanos, junto con su primo Esteban, heredan un emporio comercial de su padre, un rico hacendado cubano. Poco tiempo después, conocen a Victor Hugues, un comerciante de mente aguda que fácilmente los deslumbra. Este personaje, de rigurosa existencia histórica, deviene en hábil político promotor de las nuevas ideas enciclopédicas en las colonias francesas de América. Sus sorprendidos admiradores lo ven convertirse de libertador a tirano, ocupando para ello una terrible herramienta, llegada en el mismo barco junto con las ideas de libertad e igualdad: la guillotina. Como lectores, nos sentiremos inmersos en ese huracán enloquecido que revuelve un mundo desconocido con las ideas del orden racionalista. Esta es, indudablemente, la obra más ambiciosa y mejor lograda de Carpentier, imprescindible para comprender los intentos por asimilar a un Nuevo Mundo dentro del desarrollo de las ideas generadas en Europa.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 638

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El siglo de las luces

El siglo de las luces (1962)Alejo Carpentier

Editorial CõLeemos Contigo Editorial S.A.S. de [email protected]ón: Abril 2025

Imagen de portada:Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.

Índice

..~IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXI~XIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIII~XXIVXXVXXVIXXVIIXXVIII~XXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIV~XXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLI~XLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVII~XLVIIIAcerca de la historicidad de Víctor Hugues.

Para Lilia, mi esposa

.

Las palabras no caen en el vacío.ZOHAR(1)

Esta noche he visto alzarse la Máquina nuevamente. Era, en la proa, como una puerta abierta sobre el vasto cielo que ya nos traía olores de tierra por sobre un Océano tan sosegado, tan dueño de su ritmo, que la nave, levemente llevada, parecía adormecerse en su rumbo, suspendida entre un ayer y un mañana que se trasladaran con nosotros. Tiempo detenido entre la Estrella Polar, la Osa Mayor y la Cruz del Sur —ignoro, pues no es mi oficio saberlo, si tales eran las constelaciones, tan numerosas que sus vértices, sus luces de posición sideral, se confundían, se trastocaban, barajando sus alegorías, en la claridad de un plenilunio, empalidecido por la blancura del Camino de Santiago... Pero la Puerta-sin-batiente estaba erguida en la proa, reducida al dintel y las jambas con aquel cartabón, aquel medio frontón invertido, aquel triángulo negro, con bisel acerado y frío, colgando de sus montantes. Ahí estaba la armazón, desnuda y escueta, nuevamente plantada sobre el sueño de los hombres, como una presencia —una advertencia— que nos concernía a todos por igual. La habíamos dejado a popa, muy lejos, en sus cierzos de abril, y ahora nos resurgía sobre la misma proa, delante, como guiadora —semejante, por la necesaria exactitud de sus paralelas, su implacable geometría, a un gigantesco instrumento de marear. Ya no la acompañaban pendones, tambores ni turbas; no conocía la emoción, ni la cólera, ni el llanto, ni la ebriedad de quienes, allá, la rodeaban de un coro de tragedia antigua, con el crujido de las carretas de rodar-hacia-lo-mismo, y el acoplado redoble de las cajas. Aquí, la Puerta estaba sola, frente a la noche, más arriba del mascarón tutelar, relumbrada por su filo diagonal, con el bastidor de madera que se hacía el marco de un panorama de astros. Las olas acudían, se abrían, para rozar nuestra eslora; se cerraban, tras de nosotros, con tan continuado y acompasado rumor que su permanencia se hacía semejante al silencio que el hombre tiene por silencio cuando no escucha voces parecidas a las suyas. Silencio viviente, palpitante y medido, que no era, por lo pronto, el de lo cercenado y yerto. Cuando cayó el filo diagonal con brusquedad de silbido y el dintel se pintó cabalmente, como verdadero remate de puerta en lo alto de sus jambas, el Investido de Poderes, cuya mano había accionado el mecanismo, murmuró entre dientes: «Hay que cuidarla del salitre.» Y cerró la Puerta con una gran funda de tela embreada, echada desde arriba. La brisa olía a tierra —humus, estiércol, espigas, resinas— de aquella isla puesta, siglos antes, bajo el amparo de una Señora de Guadalupe que en Cáceres de Extremadura y Tepeyac de América erguía la figura sobre un arco de luna alzado por un Arcángel.

Detrás quedaba una adolescencia cuyos paisajes familiares me eran tan remotos, al cabo de tres años, como remoto me era el ser doliente y postrado que yo hubiera sido antes de que alguien nos llegara, cierta noche, envuelto en un trueno de aldabas; tan remotos como remoto me era ahora el testigo, el guía, el iluminador de otros tiempos, anterior al hosco Mandatario que, recostado en la borda, meditaba —junto al negro rectángulo encerrado en su funda de inquisición, oscilante como fiel de balanza al compás de cada ola... El agua era clareada, a veces, por un brillo de escamas o el paso de alguna errante corona de sargazos.

1 El Zohar es una colección de comentarios sobre la Torá o ley mosaica. El propio Carpentier explica el sentido de esta cita del texto hebraico que encabeza la novela: “Cuando las palabras de la Revolución Francesa parecían haber sucumbido en Francia bajo la represión termidoriana, sus ideas seguían creciendo y fructificando en América y muchas de ellas en Cuba...” Cf. “Habla Alejo Carpentier” en Recopilación de textos sobre Alejo Carpentier. Serie Valoración múltiple. Casa de las Américas, La Habana, 1977, p. 31.

~

CAPÍTULO PRIMERO

I

Detrás de él, en acongojado diapasón, volvía el Albacea a su recuento de responsos, crucero, ofrendas, vestuario, blandones, bayetas y flores, obituario y réquiem —y había venido éste de gran uniforme, y había llorado aquél, y había dicho el otro que no éramos nada...— y sin que la idea de la muerte acabara de hacerse lúgubre a bordo de aquella barca que cruzaba la bahía bajo un tórrido sol de media tarde, cuya luz rebrillaba en todas las olas, encandilando por la espuma y la burbuja, quemante en descubierto, quemante bajo el toldo, metido en los ojos, en los poros, intolerable para las manos que buscaban un descanso en las bordas. Envuelto en sus improvisados lutos que olían a tintas de ayer, el adolescente miraba la ciudad, extrañamente parecida, a esta hora de reverberaciones y sombras largas, a un gigantesco lampadario barroco, cuyas cristalerías verdes, rojas, anaranjadas, colorearan una confusa rocalla de balcones, arcadas, cimborrios, belvederes y galerías de persianas —siempre erizada de andamios, maderas aspadas, horcas y cucañas de albañilería, desde que la fiera de la construcción se había apoderado de sus habitantes enriquecidos por la última guerra de Europa. Era una población eternamente entregada al aire que la penetraba, sedienta de brisas y terrales, abierta de postigos, de celosías, de batientes, de regazos, al primer aliento fresco que pasara. Sonaban entonces las arañas y girándulas, las lámparas de flecos, las cortinas de abalorios, las veletas alborotosas, pregonando el suceso. Quedaban en suspenso los abanicos de penca, de seda china, de papel pintado. Pero al cabo del fugaz alivio, volvían las gentes a su tarea de remover un aire inerte, nuevamente detenido entre las altísimas paredes de los aposentos. Aquí la luz se agrumaba en calores, desde el rápido amanecer que la introducía en los dormitorios más resguardados, calando cortinas y mosquiteros; y más ahora, en estación de lluvias, luego del chaparrón brutal de mediodía —verdadera descarga de agua, acompañada de truenos y centellas— que pronto vaciaba sus nubes dejando las calles anegadas y húmedas en el bochorno recobrado. Bien podían presumir los palacios de tener columnas señeras y blasones tallados en la piedra; en estos meses se alzaban sobre un barro que les pegaba al cuerpo como un mal sin remedio. Pasaba un carruaje y eran salpicaduras en mazo, disparadas a portones y enrejados, por los charcos que se ahondaban en todas partes, socavando las aceras, derramándose unos en otros, con un renuevo de pestilencias. Aunque se adornaran de mármoles preciosos y finos alfarjes de rosáceas y mosaicos —de rejas diluidas en volutas tan ajenas al barrote que eran como claras vegetaciones de hierro prendidas de las ventanas— no se libraban las mansiones señoriales de un limo de marismas antiguas que les brotaba del suelo apenas empezaban los tejados a gotear... Carlos pensaba que muchos asistentes al velorio habrían tenido que cruzar las esquinas caminando sobre tablas atravesadas en el fango, o saltando sobre piedras grandes, para no dejar encajado el calzado en las profundidades de la huella. Los forasteros alababan el color y el gracejo de la población, luego de pasar tres días en sus bailes, fondas y garitos, donde tantas orquestas alborotaban las tripulaciones rumbosas, prendiendo fuego al caderamen de las hembras; pero quienes la padecían a todo lo largo del año sabían de sus polvos y lodos, y también del salitre que verdecía las aldabas, mordía el hierro, hacía sudar la plata, sacaba hongos de los grabados antiguos, empañando perennemente el cristal de dibujos y aguafuertes, cuyas figuras, ya onduladas por la humedad, se veían como a través de un vidrio aneblado por el cierzo. Allá en el muelle de San Francisco acababa de atracar una nave norteamericana, cuyo nombre deletreaba Carlos maquinalmente: The Arrow... Y proseguía el Albacea en la pintura del funeral, que había sido magnífico ciertamente, en todo digno de un varón de tales virtudes —con tantos sacristanes y acólitos, tanto paño de pompa mayor, tanta solemnidad; y aquellos empleados del almacén, que habían llorado discretamente, virilmente, como cuadra a hombres, desde los Salmos de la Vigilia hasta el Momento de Difuntos...—, pero el hijo permanecía ausente, metido en su disgusto y su fatiga, después de cabalgar desde el alba, de caminos reales a atajos de nunca acabar. Apenas llegado a la hacienda donde la soledad le daba una ilusión de independencia —allí podía tocar sus sonatas hasta el amanecer, a la luz de una vela, sin molestar a nadie— lo había alcanzado la noticia, obligándole a regresar a matacaballos, aunque no lo bastante pronto para seguir el entierro. («No quisiera entrar en detalles penosos —dice el otro—. Pero ya no podía esperarse más. Sólo yo y su santa hermana velábamos ya tan cerca del ataúd...») Y pensaba en el duelo; en ese duelo que, durante un año, condenaría la flauta nueva, traída de donde se hacían las mejores, a permanecer en su estuche forrado de hule negro, por tener que conformarse, ante la gente, con la tonta idea de que no pudiera sonar música alguna donde hubiese dolor. La muerte del padre iba a privarlo de cuanto amaba, torciendo sus propósitos, sacándolo de sus sueños. Quedaría condenado a la administración del negocio, él que nada entendía de números, vestido de negro tras de un escritorio manchado de tinta, rodeado de tenedores de libros y empleados tristes que ya no tenían nada que decirse por conocerse demasiado. Y se acongojaba de su destino, haciendo la promesa de escapar un día próximo, sin despedidas ni reparos, a bordo de cualquier nave propicia a la evasión, cuando la barca arrimó a un pilotaje donde esperaba Remigio, cariacontecido con una escarapela de luto prendida en el ala del sombrero. Apenas el coche enfiló la primera calle, arrojando lodo a diestro y siniestro, quedaron atrás los olores marítimos, barridos por el respiro de vastas casonas repletas de cueros, salazones, panes de cera y azúcares prietas, con las cebollas de largo tiempo almacenadas, que retoñaban en sus rincones oscuros, junto al café verde y al cacao derramado por las balanzas. Un ruido de cencerros llenó la tarde acompañando la acostumbrada migración de vacas ordeñadas hacia los potreros de extramuros. Todo olía fuertemente en esa hora próxima a un crepúsculo que pronto incendiaría el cielo durante unos minutos, antes de disolverse en una noche repentina: la leña mal prendida y la boñiga pisoteada, la lona mojada de los toldos, el cuero de las talabarterías y el alpiste de las jaulas de canarios colgadas de las ventanas. A arcilla olían los tejados húmedos; a musgos viejos los paredones todavía mojados; a aceite muy hervido las frituras y torrejas de los puestos esquineros; a fogata en Isla de Especias, los tostadores de café con el humo pardo, que a resoplidos, arrojaban hacia las cornisas de clásico empaque, donde demoraba entre pretil y pretil, antes de disolverse, como una niebla caliente, en torno a algún santo de campanario. Pero el tasajo, sin equívoco posible, olía a tasajo; tasajo omnipresente, guardado en todos los sótanos y transfondos, cuya acritud reinaba en la ciudad, invadiendo los palacios, impregnando las cortinas, desafiando el incienso de las iglesias, metido en las funciones de ópera. El tasajo, el barro y las moscas eran la maldición de aquel emporio, visitado por todos los barcos del mundo, pero donde sólo las estatuas —pensaba Carlos— paradas en sus zócalos mancillados de tierra colorada, podían estar a gusto. Como antídoto de tanta cecina presente, desembocaba de pronto, por el respiradero de una calleja sin salida, el noble aroma del tabaco amontonado en galpones, amarrado, apretado, lastimado por los nudos que ceñían los tercios de fibra de palmera —aún con tiernos verdores en el espesor de las hojas; con ojos de un dorado claro en la capa mullida—, todavía viviente y vegetal en medio del tasajo que lo encuadraba y dividía. Aspirando un olor que por fin le era grato y alternaba con los humos de un nuevo tostadero de café hallado en la vuelta de una capilla. Carlos pensaba, acongojado, en la vida rutinaria que ahora le esperaba, enmudecida su música, condenado a vivir en aquella urbe ultramarina, ínsula dentro de una ínsula, con barreras de océano cerradas sobre toda aventura posible; sería como verse amortajado de antemano en el hedor del tasajo, de la cebolla y de la salmuera, víctima de un padre a quien reprochaba —y era monstruoso hacerlo— el delito de haber tenido una muerte prematura. El adolescente padecía como nunca, en aquel momento, la sensación de encierro que produce vivir en una isla; estar en una tierra sin caminos hacia otras tierras a donde se pudiera llegar rodando, cabalgando, caminando, pasando fronteras, durmiendo en albergues de un día, en un vagar sin más norte que el antojo, la fascinación ejercida por una montaña pronto desdeñada por la visión de otra montaña —acaso el cuerpo de una actriz, conocida en una ciudad ayer ignorada, a la que se sigue durante meses, de un escenario a otro, compartiendo la vida azarosa de los cómicos»... Después de escorarse para doblar la esquina amparada por una cruz verdecida de salitre, el coche paró frente al portón claveteado, de cuya aldaba colgaba un lazo negro. El zaguán, el vestíbulo, el patio, estaban alfombrados de jazmines, nardos, claveles blancos y siemprevivas, caídos de coronas y ramos. En el Gran Salón, ojerosa, desfigurada —envuelta en ropas de luto que, por ser de talla mayor que la suya, la tenían como presa entre tapas de cartón— esperaba Sofía, rodeada de monjas clarisas que trasegaban frascos de agua de melisa, esencias de azahar, sales o infusiones, en un repentino alardear de afanosas ante los recién llegados. En coro se alzaron voces que recomendaban valor, conformidad, resignación a quienes permanecían acá abajo, mientras otros conocían ya la Gloria que ni defrauda ni cesa. «Ahora seré vuestro padre», lloriqueaba el Albacea desde el rincón de los retratos de familia. Dieron las siete en el campanario del Espíritu Santo. Sofía hizo un gesto de despedida que los demás entendieron, retrocediendo hacia el vestíbulo en condolido mutis. «Si necesitan de algo...», dijo don Cosme. «Si necesitan de algo...», corearon las monjas... La gran puerta quedó cerrada por todos sus cerrojos. Cruzando el patio donde, en medio de las malangas, tal columnas ajenas al resto de la arquitectura, se erguían los troncos de dos palmas cuyos penachos se confundían en la incipiente noche, Carlos y Sofía fueron hasta el cuarto contiguo a las caballerizas, acaso el más húmedo y oscuro de la casa: el único, sin embargo, donde Esteban lograba dormir, a veces, una noche entera sin padecer sus crisis. Pero ahora estaba asido —colgado— de los más altos barrotes de la ventana, espigado por el esfuerzo, crucificado de bruces, desnudo el torso, con todo el costillar marcado en relieves, sin más ropa que un chal enrollado en la cintura. Su pecho exhalaba un silbido sordo, extrañamente afinado en dos notas simultáneas, que a veces moría en una queja. Las manos buscaban en la reja un hierro más alto del que prenderse, como si el cuerpo hubiese querido estirarse en su delgadez surcada por venas moradas. Sofía, impotente ante un mal que desafiaba las pócimas y sinapismos, pasó un paño mojado en agua fresca por la frente y las mejillas del enfermo. Pronto sus dedos soltaron el hierro, resbalando a lo largo de los barrotes, y, llevado en un descendimiento de cruz por los hermanos, Esteban se desplomó en una butaca de mimbre, mirando con ojos dilatados, de retinas negras, ausentes a pesar de su fijeza. Sus uñas estaban azules; su cuello desaparecía entre hombros tan alzados que casi se le cerraban sobre los oídos. Con las rodillas apartadas en lo posible, los codos llevados adelante, parecía, en la cerosa textura de su anatomía, un asceta de pintura primitiva, entregado a alguna monstruosa mortificación de su carne. «Fue el maldito incienso», dijo Sofía, olfateando las ropas negras que Esteban había dejado en una silla: «Cuando vi que empezaba a ahogarse en la iglesia...» Pero calló, al recordar que el incienso cuyo humo no podía soportar el enfermo había sido quemado en los solemnes funerales de quien fuera calificado de padre amantísimo, espejo de bondad, varón ejemplar, en la oración fúnebre pronunciada por el Párroco Mayor. Esteban, ahora, había echado los brazos por encima de una sábana enrollada a modo de soga, entre dos argollas fijas en las paredes. La tristeza de su vencimiento se hacía más cruel en medio de las cosas con que Sofía, desde la niñez, había tratado de distraerlo en sus crisis: la pastorcilla montada en caja de música; la orquesta de monos, cuya cuerda estaba rota; el globo con aeronautas, que colgaba del techo y podía subirse o bajarse por medio de un cordel; el reloj que ponía una rana a bailar en un estrado de bronce, y el teatro de títeres, con su decorado de puerto mediterráneo, cuyos turcos, gendarmes, camareras y barbones yacían revueltos en el escenario —éste con la cabeza trastocada, el otro rapado de peluca por las cucarachas, aquél sin brazos; el matachín vomitando arena de comején por los ojos y las narices. «No volveré al convento —dijo Sofía, abriendo el regazo para descansar la cabeza de Esteban, que se había dejado caer en el suelo, blandamente, buscando el seguro frescor de las losas—. Aquí es donde debo estar.»

II

Mucho les había afectado la muerte del padre, ciertamente. Y, sin embargo, cuando se vieron solos, a la luz del día, en el largo comedor de los bodegones embetunados —faisanes y liebres entre uvas, lampreas con frascos de vino, un pastel tan tostado que daban ganas de hincarle el diente— hubieran podido confesarse que una casi deleitosa sensación de libertad los emperezaba en torno a una comida encargada al hotel cercano —por no haberse pensado en mandar gente al mercado. Remigio había traído bandejas cubiertas de paños, bajo los cuales aparecieron pargos almendrados, mazapanes, pichones a la crapaudine,1 cosas trufadas y confitadas, muy distintas de los potajes y carnes mechadas que componían el ordinario de la mesa. Sofía había bajado de bata, divertida en probarlo todo, en tanto que Esteban renacía al calor de una garnacha que Carlos proclamaba excelente. La casa, a la que siempre había contemplado con ojos acostumbrados a su realidad, como algo a la vez familiar y ajeno, cobraba una singular importancia, poblada de requerimientos, ahora que se sabían responsables de su conservación y permanencia. Era evidente que el padre —tan metido en sus negocios que hasta salía los domingos, antes de misa, para cerrar tratos y hacerse de mercancías en los barcos, madrugando a los compradores del lunes— había descuidado mucho la vivienda, tempranamente abandonada por una madre que había sido víctima de la más funesta epidemia de influenza padecida por la ciudad. Faltaban baldosas en el patio; estaban sucias las estatuas; demasiado entraban los lodos de la calle al recibidor; el moblaje de los salones y aposentos, reducido a piezas desemparejadas, más parecía destinado a cualquier almoneda que al adorno de una mansión decente. Hacía muchos años que no corría el agua por la fuente de los delfines mudos y faltaban cristales a las mamparas interiores. Algunos cuadros, sin embargo, dignificaban los testeros ensombrecidos por manchas de humedad, aunque con el revuelco de asuntos y escuelas debido al azar de un embargo que había traído a la casa, sin elección posible, las piezas invendidas de una colección puesta a subasta. Acaso lo quedado tuviese algún valor, fuese obra de maestros y no de copistas; pero era imposible determinarlo, en esta ciudad de comerciantes, por falta de peritos en tasar lo moderno o reconocer el gran estilo antiguo bajo las resquebrajaduras de una tela maltratada. Más allá de una Degollación de Inocentes que bien podía ser de un discípulo de Berruguete,2 y de un San Dionisio que bien podía ser de un imitador de Ribera,3 se abría el asoleado jardín con arlequines enamorados que encantaba a Sofía, aunque Carlos estimara que los artistas de comienzos de este siglo hubiesen abusado de la figura del arlequín por el mero placer de jugar con los colores. Prefería unas escenas realistas, de siegas y vendimias, reconociendo, sin embargo, que varios cuadros sin asunto, colgados en el vestíbulo —olla, pipa, frutero, clarinete descansando junto a un papel de música...— no carecían de una belleza debida a las meras virtudes de la factura. Esteban gustaba de lo imaginario, de lo fantástico, soñando despierto ante pinturas de autores recientes, que mostraban criaturas, caballos espectrales, perspectivas imposibles— un hombre árbol, con dedos que le retoñaban; un hombre armario, con gavetas vacías saliéndole del vientre... Pero su cuadro predilecto era una gran tela, venida de Nápoles, de autor desconocido que, contrariando todas las leyes de la plástica, era la apocalíptica inmovilización de una catástrofe. Explosión en una catedral4 se titulaba aquella visión de una columnata esparciéndose en el aire a pedazos —demorando un poco en perder la alineación, en flotar para caer mejor— antes de arrojar sus toneladas de piedra sobre gentes despavoridas. («No sé cómo pueden mirar eso», decía su prima, extrañamente fascinada, en realidad, por el terremoto estático, tumulto silencioso, ilustración del fin de los tiempos, puesto ahí, al alcance de las manos, en terrible suspenso. «Es para irme acostumbrando», respondía Esteban sin saber por qué, con la automática insistencia que puede llevarnos a repetir un juego de palabras que no tiene gracia, ni hace reír a nadie, durante años, en las mismas circunstancias.) Al menos, el maestro francés de más allá, que había plantado un monumento de su invención en medio de una plaza desierta —suerte de templo asiático-romano, con arcadas, obeliscos y penachos—, ponía una nota de paz, de estabilidad, tras de la tragedia, antes de llegarse al comedor cuyo inventario se establecía en valores de bodegones y muebles importantes: dos armarios de vajilla, resistidos al comején, de dimensiones abaciales; ocho sillas tapizadas y la gran mesa del comedor, montada en columnas salomónicas.

Pero, en cuanto a lo demás: «Vejestorios de rastro», sentenciaba Sofía, pensando en su estrecha cama de caoba, cuando siempre había soñado con un lecho de dar vueltas y revueltas, donde dormir atravesada, ovillada, aspada, como se le antojara. El padre, fiel a hábitos heredados de sus abuelos campesinos, había descansado siempre en una habitación del primer piso, sobre un camastro de lona con crucifijo en la cabecera, entre un arcón de nogal y una bacinilla mexicana, de plata, que él mismo vaciaba al amanecer en el tragante de orines de la caballeriza, con gesto amplio de sembrador augusto. «Mis antepasados eran de Extremadura», decía, como si eso lo explicara todo, alardeando de una austeridad que nada sabía de saraos ni de besamanos. Vestido de negro, como lo estaba siempre, desde la muerte de su esposa, lo había traído don Cosme de la oficina, donde acababa de firmar un documento, derribado por una apoplejía sobre la tinta fresca de su rúbrica. Aun muerto conservaba el rostro impasible y duro de quien no hacía favores a nadie, no habiéndolos solicitado nunca para sí. Apenas si Sofía lo había visto un domingo que otro, durante los últimos años, en almuerzos de cumplido familiar que la sacaban, por unas horas, del convento de las clarisas. Por lo que miraba a Carlos, concluidos sus primeros estudios se le había tenido casi constantemente en viajes a la hacienda, con encargos de hacer talar, limpiar o sembrar, que bien hubiesen podido darse por escrito, ya que las tierras eran de poca extensión y estaban entregadas, principalmente, al cultivo de la caña de azúcar. «He cabalgado ochenta leguas para traer doce coles», observaba el adolescente, cuando vaciaba sus alforjas, luego de otro viaje al campo. «Así se templan los caracteres espartanos», respondía el padre, tan dado a vincular Esparta con las coles, como explicaba las portentosas levitaciones de Simón el Mago5 a base de la atrevida hipótesis de que éste hubiese tenido algún conocimiento de la electricidad, aplazando siempre el proyecto de hacerle estudiar leyes, por un instintivo miedo a las ideas nuevas y peligrosos entusiasmos políticos que solían propiciar los claustros universitarios. De Esteban se preocupaba muy poco; aquel sobrino endeble, huérfano desde la niñez, había crecido con Sofía y Carlos como un hijo más; de lo que hubiese para los otros, habría siempre para él. Pero irritaban al comerciante los hombres faltos de salud —y más si pertenecían a su familia— por lo mismo que nunca se enfermaba, trabajando de sol a sol durante el año corrido. Se asomaba a veces al cuarto del doliente, frunciendo el ceño con disgusto cuando lo hallaba en padecimiento de crisis. Mascullaba algo acerca de la humedad del lugar; de la gente que se empeñaba en dormir en cuevas, como los antiguos celtíberos, y después de añorar la Roca Tarpeya6 se ofrecía a regalar uvas recién recibidas del Norte, evocaba las figuras de tullidos ilustres, y se marchaba encogiéndose de hombros —rezongando condolencias, frases de aliento, anuncios de nuevos medicamentos, excusas por no poder gastar más tiempo en el cuidado de quienes permanecían confinados, por sus males, en las orillas de una vida creadora y progresista. Después de haber demorado en el comedor probando de esto y de aquello con el mayor desorden, pasándose los higos antes que las sardinas, el mazapán con la oliva y la sobreasada, «los pequeños» —como los llamaba el Albacea— abrieron la puerta que conducía a la casa aledaña, donde se tenía el comercio y el almacén, ahora cerrado por tres días a causa del duelo. Tras de los escritorios y cajas fuertes, empezaban las calles abiertas entre montañas de sacos, toneles, fardos de todas procedencias. Al cabo de la Calle de la Harina, olorosa a tahonas de ultramar, venía la Calle de los Vinos de Fuencarral, Valdepeñas y Puente de la Reina, cuyas barricas goteaban el tinto por todas las canillas, despidiendo alientos de bodega. La Calle de los Cordajes y Jarcias conducía al hediondo rincón de pescado curado, cuyas pencas sudaban la salmuera sobre el piso. Regresando por la Calle de los Cueros de Venado, los adolescentes volvieron al Barrio de las Especias, con sus gavetas que pregonaban, de sólo olerías, el jengibre, el laurel, los azafranes y la pimienta de la Veracruz. Los quesos manchegos se alineaban sobre tablados paralelos, conduciendo al Patio de los Vinagres y Aceites en cuyo fondo, bajo bóvedas, se guardaban mercancías disparatadas: hatos de barajas, estuches de barbería, racimos de candados, quitasoles verdes y rojos, molinillos de cacao, con las mantas andinas traídas de Maracaibo, el desparramo de los palos de tintura y los libros de hojas para dorar y platear, que venían de México. Más acá estaban las tarimas donde descansaban sacos de plumas de aves —hinchados y blandos, como grandes edredones de estameña—, sobre los cuales se arrojó Carlos de bruces, remedando gestos de nadador. Una esfera armilar, cuyos círculos hizo girar Esteban con mano distraída, se erguía como un símbolo del Comercio y la Navegación en medio de aquel mundo de cosas viajadas por tantos rumbos oceánicos —todo dominado por el hedor del tasajo, también presente allí, aunque menos molesto por estar almacenado en los trasfondos del edificio. Por la Calle de las Mieles regresaban los hermanos al área de los escritorios. «¡Cuántas porquerías! —murmuraba Sofía, con el pañuelo en las narices—. ¡Cuántas porquerías!» Subido ahora sobre sacos de cebada, Carlos contemplaba el panorama bajo techo, pensando con miedo en el día en que tuviera que ponerse a vender todo aquello, y comprar y revender, y negociar y regatear, ignorante de precios, sin saber distinguir un grano de otro, obligado a remontarse a las fuentes a través de millares de cartas, facturas, órdenes de pago, recibos, aforos, guardados en los cajones. Un olor a azufre apretó la garganta de Esteban congestionándole los ojos y haciéndole estornudar. Sofía estaba mareada por los efluvios del vino y del arencón. Sosteniendo al hermano amenazado por una nueva crisis, regresó rápidamente a la casa, donde ya la acechaba la Superiora de las Clarisas con un libro de edificante lectura. Carlos volvió de último, cargado con la esfera armilar, para instalarla en su cuarto. La monja hablaba quedamente de las mentiras del mundo y de los gozos del claustro, en la penumbra del salón de ventanas cerradas, mientras los varones se distraían en mover Trópicos y Elípticas en torno al globo terráqueo. Comenzaba una vida distinta, en el bochorno de aquella tarde que el sol hacía particularmente calurosa, levantando fétidas evaporaciones de los charcos callejeros. Nuevamente reunidos por la cena, bajo las frutas y volaterías de los bodegones, los adolescentes hicieron proyectos. El Albacea les aconsejaba que pasaran sus lutos en la hacienda, mientras él se ocupara de poner en claro los asuntos del difunto —llevados de palabras, por costumbre, sin dejar constancia de algunos tratos que en su memoria guardaba. Así, Carlos lo encontraría todo en orden a su regreso, cuando se resolviera a formalizarse en los rumbos del comercio. Pero Sofía recordó que los intentos de llevar a Esteban al campo «para respirar aire puro» no habían servido sino para empeorar su estado. Donde menos padecía, en fin de cuentas, era en su habitación de bajo puntal, junto a las caballerizas... Se habló de viajes posibles: México, con sus mil cúpulas, les rutilaba en la otra orilla del Golfo. Pero los Estados Unidos, con su progreso arrollador, fascinaban a Carlos, que estaba muy interesado en conocer el puerto de Nueva York, el Campo de Batalla de Lexington7 y las Cataratas del Niágara. Esteban soñaba con París, sus exposiciones de pintura, sus cafés intelectuales, su vida literaria; quería seguir un curso en aquel Colegio de Francia8 donde enseñaban lenguas orientales cuyo estudio —si no muy útil para ganar dinero— debía ser apasionante para quien aspirara, como él, a leer directamente, sobre los manuscritos, unos textos asiáticos recién descubiertos. Para Sofía quedaban las funciones de la Opera y del Teatro Francés, en cuyo vestíbulo podía admirarse algo tan bello y famoso como el Voltaire de Houdon.9 En sus itinerantes imaginaciones, iban de las palomas de San Marcos al Derby de Epsom; de las funciones del Teatro Saddler’s Wells a la visita del Louvre; de las librerías renombradas a los circos famosos, paseándose por las ruinas de Palmira y Pompeya, los caballitos etruscos y los vasos jaspeados exhibidos en el Greek Street,10 queriendo verlo todo, sin decidirse por nada —secretamente atraídos, los varones, por un mundo de licenciosas diversiones, apetecidas por sus sentidos, y que ya sabrían encontrar y aprovechar cuando la joven anduviera de compras o visitando monumentos. Después de rezar, sin haberse tomado determinación alguna, se abrazaron llorando, sintiéndose solos en el Universo, huérfanos desamparados en una urbe indiferente y sin alma, ajena a todo lo que fuese arte o poesía, entregada al negocio y a la fealdad. Agobiados por el calor y los olores a tasajo, a cebollas, a café, que les venían de la calle, subieron a la azotea, envueltos en sus batas, llevando mantas y almohadas sobre las que acabaron por dormirse, luego de hablar, con las caras puestas en el cielo, de planetas habitables —y seguramente habitados— donde la vida sería acaso mejor que la de esta Tierra perennemente entregada a la acción de la muerte.

1 Forma de cocer las aves abiertas en dos sobre una parrilla, de tal manera que el ave semeja un sapo (crapaud en francés).

2 Pedro Berruguete (1450-1503), pintor español que anuncia la estética del Renacimiento.

3 José de Ribera (1591-1652), “ el españolito”, pintor español tenebrista, seguidor de Caravaggio.

4 Famoso cuadro de François de Nomé, (1593-1644) pintor francés cuya obra, junto a la de otro pintor también francés, Didier Barra (1590-1656), aparece generalmente con la firma común de Monsú Desiderio. Este cuadro, que se conoce también con el título El rey Asa de Judea destruye los ídolos, tendrá una presencia notable en esta novela, tanto así que su título en algunas lenguas, como el inglés, es justamente Explosión en una catedral.

5 A Simón el Mago se alude en los Hechos de los Apóstoles, pero en el texto apócrifo cristiano Hechos de Pedro es donde se narra su levitación.

6 Peñasco desde el cual, en la antigua Roma se lanzaba a asesinos y traidores condenados a la pena capital. Por otra parte, en Esparta se practicaba la eugenesia en un barranco al pie del monte Taigeto.

7 Uno de los primeros enfrentamientos de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos; tuvo lugar el 19 de abril de 1775.

8 El Collège de France (originalmente Collège Royal) fue fundado en 1530 durante el reinado de Francisco I. Tenía inicialmente como objetivo esencial la enseñanza de aquellas disciplinas que no se estudiaban en la Sorbona, en particular las lenguas.

9 Jean-Antoine Houdon (1741-1828), escultor neoclásico francés. El busto de Voltaire es de 1781.

10 Alusiones a las famosas bandadas de palomas de la plaza de San Marcos en Venecia; a las carreras hípicas (Derby) de la ciudad de Epsom en Inglaterra; al Teatro Sadler’s Wells, fundado en 1683 en Londres; a la Greek Street (calle Griega, por la proximidad de la iglesia ortodoxa) que se encuentra igualmente en Londres en la barriada de Soho.

III

Sintiéndose rondada por las monjas que la instaban —tenazmente, pero sin prisa; suavemente, pero con reiteración— a que se hiciera una sierva del Señor, Sofía reaccionaba ante sus propias dudas, extremándose en servir de madre de Esteban — madre tan posesionada de su nuevo oficio que no vacilaba en desnudarlo y darle baños de esponja cuando era incapaz de hacerlo por sí mismo. La enfermedad de quien había mirado siempre como un hermano la ayudaba en su instintiva resistencia a retirarse del mundo, erigiendo su presencia en una necesidad. En cuanto a Carlos, fingía ignorar su robusta salud, aprovechando la menor tos para meterlo en cama y hacerle tragar unos ponches muy cargados que le ponían, de magnífico humor. Un día recorrió las habitaciones de la casa, pluma en mano —y llevaba el tintero la mulata, detrás, como si alzara el Santísimo—, haciendo un inventario de los trastos inservibles. Estableció una laboriosa lista de cosas que se necesitaban para amoblar una vivienda decente y la pasó al Albacea —siempre empeñado en oficiar de «segundo padre» para satisfacer cualquier deseo de los huérfanos... En vísperas de las Navidades comenzaron a llegar cajas y embalajes que se metieron, según iban apareciendo, en las estancias de la planta baja. Del Gran Salón a las cocheras era una invasión de cosas que se dejaban medio guardadas entre sus tablas, vestidas de paja y de virutas, en espera de un arreglo final. Así, un pesado aparador, traído por seis cargadores negros, demoraba en el vestíbulo, mientras un paraván11 de laca, arrimado a una pared, no acababa de salir de su envoltura claveteada. Las tazas chinas permanecían en el serrín de su viaje, en tanto que los libros destinados a constituir una biblioteca de ideas nuevas y nueva poesía, iban saliendo, docena aquí, docena allá, apilándose según se pudiera, sobre butacas y veladores, que aún olían a barniz fresco. El tapiz del billar era pradera tendida entre la luna de un espejo rococó y el severo perfil de un escritorio de marquetería inglesa. Una noche se oyeron disparos dentro de una caja: el arpa, que Sofía había encargado a un factor napolitano, reventaba sus cuerdas tensas por la humedad del clima. Como los ratones del vecindario se dieron a anidar en todas partes, vinieron gatos que afilaban sus uñas en los primores de la ebanistería y deshilachaban los tapices habitados por unicornios, cacatúas y lebreles. Pero el desorden llegó a su colmo cuando llegaron los artefactos de un Gabinete de Física, que Esteban había encargado para sustituir sus autómatas y cajas de música por entretenimientos que instruyeran deleitando. Eran telescopios, balanzas hidrostáticas, trozos de ámbar, brújulas, imanes, tornillos de Arquímedes, modelos de cabrias, tubos comunicantes, botellas de Leyden, péndulos y balancines, machinas en miniatura, a los que el fabricante había añadido, para suplir la carencia de ciertos objetos, un estuche matemático con lo más adelantado en la materia. Así, ciertas noches, los adolescentes se afanaban en armar los más singulares aparatos, perdidos en los pliegos de instrucciones, trastocando teorías, esperando el alba para comprobar la utilidad de un prisma —maravillados al ver pintarse los colores del arco iris en una pared. Poco a poco se habían acostumbrado a vivir de noche, llevados a ello por Esteban, que dormía mejor durante el día y prefería velar hasta el amanecer, pues las horas de la madrugada eran harto propicias al inicio de largas crisis, cuando lo sorprendían amodorrado. Rosaura, la mulata cocinera, aderezaba la mesa del almuerzo a las seis de la tarde, dejando una cena fría para la medianoche. De día en día se había ido edificando un laberinto de cajas dentro de la casa, donde cada cual tenía su rincón, su piso, su nivel, para aislarse o reunirse en conversación en torno a un libro o a un artefacto de física que se había puesto a funcionar, de pronto, de la manera más inesperada. Había como una rampa, un camino alpestre, que salía del quicio del salón, pasando por sobre un armario recostado, para subir a las Tres Cajas de Vajilla, puestas una sobre otra, desde las cuales podía contemplarse el paisaje de abajo, antes de ascender, por riscosos vericuetos de tablas rotas y listones parados a modo de cardos —con algún clavo estirado como espina— hasta la Gran Terraza, constituida por las Nueve Cajas de Muebles, que dejaban al expedicionario de nuca pegada a las vigas del techo. «¡Qué hermosa vista!», gritaba Sofía, riendo y apretando sus faldas a las rodillas cuando a tales cimas llegaba. Pero Carlos sostenía que había otros medios de alcanzarlas, más riesgosos, atacando el macizo de embalajes por la otra banda, y trepando con mañas montañesas, hasta asomarse al remate, de bruces, halando del cuerpo propio con noble sofoco de perro San Bernardo. En los caminos y mesetas, escondrijos y puentes, se daba cada cual a leer lo que le pareciera: periódicos de otros días, almanaques, guías de viajeros, o bien una Historia Natural, alguna tragedia clásica o una novela nueva, que se robaban a ratos, cuya acción transcurría en el año 224012 —cuando Esteban, subido en una cumbre, no remedaba impíamente las monsergas de algún predicador conocido, glosando un encendido versículo del Cantar de los Cantares13 para divertirse con el enojo de Sofía, que se tapaba los oídos y clamaba que todos los hombres eran unos cochinos. Puesto en el patio, el reloj de sol se había transformado en reloj de luna, marcando invertidas horas. La balanza hidrostática servía para comprobar el peso de los gatos; el telescopio pequeño, sacado por el roto cristal de una luceta, permitía ver cosas, en las casas cercanas, que hacían reír equívocamente a Carlos, astrónomo solitario en lo alto de un armario. La flauta nueva, por lo demás, había salido de su estuche en una habitación tapizada de colchones, como celda de locos, para que los vecinos no se enteraran. Allí, sesgada la cara ante el atril, parado en medio de partituras caídas a la alfombra, el joven se entregaba a largos conciertos nocturnos que iban mejorando su sonido y su destreza, cuando no se dejaba llevar, por el antojo de tocar danzas rústicas en un pífano de reciente adquisición. A menudo, enternecidos unos con otros, juraban los adolescentes que nunca se separarían. Sofía, a quien las monjas habían inculcado un temprano horror a la naturaleza del varón, se enojaba cuando Esteban, por broma —y acaso para ponerla a prueba—, le hablaba de un matrimonio futuro, bendecido por una caterva de niños. Un «marido», traído a aquella casa, era considerado de antemano como una abominación —un atentado a la carne tenida por una propiedad sagrada, común a todos, y que debía permanecer intacta. Juntos viajarían y juntos conocerían el vasto mundo. El Albacea se las entendería del mejor modo con las «porquerías que tan mal olían tras de la pared medianera». Se mostraba muy propicio, por lo demás, a sus proyectos de viaje, asegurándoles que a todas partes les seguirían cartas de crédito. «Hay que ir a Madrid —decía— para ver la Casa de Correos y la cúpula de San Francisco el Grande,14 que tales maravillas de la arquitectura no se conocen por acá.» En este siglo, la rapidez de los medios de comunicación había abolido las distancias. De los jóvenes dependía decidirse, cuando se llegara al término de las incontables misas pagadas por el eterno descanso del padre —a las que acudían Sofía y Carlos, cada domingo, sin haberse acostado todavía, yendo a pie, por calles aún desiertas, hasta la iglesia del Espíritu Santo.15 Por lo pronto, no se resolvían a acabar de abrir las cajas y fardos, y colocar los muebles nuevos; la tarea los abrumaba de antemano, y más a Esteban, a quien la enfermedad vedaba todo esfuerzo físico. Además, una madrugadora invasión de tapiceros, barnizadores y gente extraña hubiera roto con sus costumbres, ajenas a los horarios comunes. Levantábase temprano quien iniciara su jornada a las cinco de la tarde, para recibir a don Cosme, más paternal y obsequioso que nunca en cuanto a hacer encargos, brindarse para conseguir lo que se quisiera, pagar lo que fuese. Los negocios del almacén andaban de maravillas, decía, y siempre se preocupaba por que Sofía tuviese el dinero sobrado para llevar el tren de la casa. La encomiaba por haber asumido responsabilidades maternas, velando por los varones, y arrojaba, de paso, una leve pero certera saeta a las religiosas que inducen a las jóvenes distinguidas a enclaustrarse para poner la mano sobre sus bienes —y podía tenerse conciencia de ello sin dejar de ser un magnífico cristiano. El visitante se marchaba con una reverencia, asegurando que, por ahora, la presencia de Carlos era innecesaria en el negocio, y regresaban los demás a sus posesiones y laberintos, donde todo respondía a la nomenclatura de un código secreto. Tal montón de cajas en trance de derrumbarse era «La Torre Inclinada»; el cofre que hacía de puente, puesto sobre dos armarios, era «El Paso de los Druidas». Quien hablara de Irlanda se refería al rincón del arpa; quien mencionaba el Carmelo designaba la garita, hecha con biombos a medio abrir, donde Sofía solía aislarse para leer escalofriantes novelas de misterio. Cuando Esteban echaba a andar sus aparatos de física, se decía que trabajaba el Gran Alberto.16 Todo era transfigurado por un juego perpetuo que establecía nuevas distanciéis con el mundo exterior, dentro del arbitrario contrapunto de vidas que transcurrían en tres planos distintos: el plano terrestre, donde operaba Esteban, poco aficionado a las ascensiones a causa de su enfermedad, pero siempre envidioso de quien, como Carlos, podía saltar de caja en caja —allá en las cimas—, se colgaba de los tirantes del alfarje o se mecía en una hamaca veracruzana colgada de las vigas del cielo raso, en tanto que Sofía llevaba su existencia en una zona intermedia, situada a unos diez palmos del suelo, con los tacones al nivel de las sienes de su primo, trasegando libros a distintos escondrijos que llamaba «sus cubiles», donde podía repantigarse a gusto, desabrocharse, correrse las medias, recogiéndose las faldas hasta lo alto de los muslos cuando tenía demasiado calor... Por lo demás, la cena del alba tenía lugar, a la luz de candelabros, en un comedor invadido por los gatos, donde, por reacción contra la tiesura siempre observada en las comidas familiares, los adolescentes se portaban como bárbaros, trinchando a cual peor, arrebatándose el buen pedazo, buscando oráculos en los huesecillos de las aves, disparándose patadas bajo la mesa, apagando las velas, de repente, para robar un pastel del plato de otro, desgalichados, sesgados, mal acodados. Quien estaba desganado comía haciendo solitarios o castillos de naipes; quien andaba de mal talante, traía su novela. Cuando Sofía era víctima de una conjura de los varones para zaherirla en algo, se daba a largar palabrotas de arriero; pero en su boca la interjección canallesca cobraba una sorprendente castidad, despojándose de su sentido original para hacerse expresión de desafío —desquite de tantas y tantas comidas conventuales, tomadas con los ojos fijos en el plato, después de rezarse el Benedícite. «¿Dónde aprendiste eso?», le preguntaban los otros, riendo. «En el lupanar», contestaba ella, con la naturalidad de quien hubiese estado. Al fin, cansados de portarse mal, de atropellar la urbanidad, de hacer carambolas con nueces sobre el mantel manchado por una copa derramada, se daban las buenas noches al amanecer, llevando todavía a sus cuartos una fruta, un puñado de almendras, un vaso de vino, en un crepúsculo invertido que se llenaba de pregones y maitines.

11 Del francés paravent; vocablo frecuente en Cuba, sinónimo de “biombo”.

12 Seguramente se trata de El año 2440, el sueño de los sueños (L’an 2440, rêve s’il en fut jamais) del escritor francés Louis Sébastien Mercier (1740-1814), cuya primera edición es de 1771. En las notas preparatorias para esta novela Carpentier escribe la fecha original, 2440, pero tanto en los mecanuscritos como en las diferentes ediciones se lee 2240.

13 Uno de los libros sapienciales y poéticos del Antiguo Testamento.

14 El edificio de la Real Casa de Correos, fue construido en Madrid a fines del siglo XVIII en la parte meridional de la Puerta del Sol; La Real Basílica de San Francisco el Grande se encuentra en el barrio madrileño de La Latina; fue construido igualmente a fines del siglo XVIII y su cúpula es uno de sus principales atractivos.

15 La Iglesia Parroquial del Espíritu Santo se encuentra en la esquina formada por las calles Cuba y Acosta; su construcción original data del siglo XVII y es considerada la más antigua de La Habana.

16 Alberto Magno (1193/1206-1280), teólogo, filósofo y científico bávaro, beatificado en 1622 y canonizado en 1931.

IV

Transcurrió el año del luto y se entró en el año del medio luto sin que los jóvenes, cada vez más apegados a sus nuevas costumbres, metidos en inacabables lecturas, descubriendo el universo a través de los libros, cambiaran nada en sus vidas. Seguían en el ámbito propio, olvidados de la ciudad, desatendidos del mundo, enterándose casualmente de lo que ocurría en la época por algún periódico extranjero que les llegaba con meses de retraso. Oliéndose la presencia de «buenos partidos» en la mansión cerrada, algunas gentes de condición habían tratado de acercárseles mediante invitaciones diversas, aparentemente condolidas de que aquellos huérfanos vivieran tan solos; pero sus amistosas gestiones se topaban con frías evasivas. Tomaban el luto como socorrido pretexto para permanecer al margen de todo compromiso u obligación, ignorantes de una sociedad que, por sus provincianos prejuicios, pretendía someter las existencias a normas comunes, paseando a horas fijas por los mismos lugares, merendando en las mismas confiterías de moda, pasando las Navidades en los ingenios de azúcar, o en aquellas fincas de Artemisa, donde los ricos hacendados rivalizaban en parar estatuas mitológicas a la orilla de las vegas de tabaco... Se salía de la estación de las lluvias, que había llenado las calles de nuevos lodos, cuando una mañana en el medio sueño de su incipiente noche, Carlos oyó sonar reciamente la aldaba de la puerta principal. El hecho no le hubiera atraído la atención, si, pocos momentos después, no hubiesen llamado a la puerta cochera, y después a todas las demás puertas de la casa, regresando la mano impaciente al punto de partida, para volver a atronar luego las otras puertas por segunda y tercera vez. Era como si una persona empeñada en entrar girara en torno a la casa, buscando algún lugar por donde colarse —y esa impresión de que giraba se hacía tanto más fuerte por cuanto las llamadas repercutían donde no había salida a la calle, en ecos que corrían por los rincones más retirados. Por ser Sábado de Gloria18 y día feriado, el almacén —recurso de visitantes que deseaban información— estaba cerrado. Remigio y Rosaura debían estar en la misa de Resurrección19 o de compras en el mercado, puesto que no respondían. «Ya se cansará», pensó Carlos, metiendo la cabeza en la almohada. Pero, al advertir que seguían los golpes, acabó por echarse una bata encima, iracundo, y bajar al zaguán. Se asomó a la calle en lo justo para divisar a un hombre que doblaba la esquina más próxima, con paso presuroso, llevando un enorme paraguas. En el suelo había una tarjeta, deslizada bajo los batientes:

Después de maldecir al personaje desconocido, Carlos volvió a acostarse, sin pensar más en él. Al despertar, sus ojos se toparon con la cartulina, extrañamente teñida de verde por un último rayo de sol que atravesaba el verde cristal de una luceta. Y estaban «los pequeños» reunidos entre las cajas y envoltorios del Salón, entregado el Gran Alberto a sus trabajos de física, cuando la misma mano de la mañana levantó las aldabas de la casa. Serían acaso las diez de la noche, hora temprana para ellos, pero tardía para los hábitos de la ciudad. Un miedo repentino se apoderó de Sofía: «No podemos recibir aquí a una persona extraña», dijo, reparando, por vez primera, en la singularidad de cuanto había venido a constituirse en el marco natural de su existencia. Además, aceptar a un desconocido en el laberinto familiar hubiese sido algo como traicionar un secreto, entregar un arcano, disipar un sortilegio. «¡No abras, por Dios!», imploró a Carlos, que ya se levantaba con enojada expresión. Pero era demasiado tarde: Remigio, sacado de un primer sueño por la aldaba de la puerta cochera, introducía al forastero, alzando un candelabro. Era un hombre sin años —acaso tenía treinta, acaso cuarenta, acaso muchos menos—, de rostro detenido en la inalterabilidad que comunican a todo semblante los surcos prematuros marcados en la frente y las mejillas por la movilidad de una fisonomía adiestrada en pasar bruscamente —y esto se vería desde las primeras palabras— de una extrema tensión a la pasividad irónica, de la risa irrefrenada a una expresión voluntariosa y dura, que reflejaba un dominante afán de imponer pareceres y convicciones. Por lo demás, su cutis muy curtido por el sol, el pelo peinado a la despeinada, según la moda nueva, completaban una saludable y recia estampa. Sus ropas ceñían demasiado un torso corpulento y dos brazos hinchados de músculos, bien llevados por sólidas piernas, seguras en el andar. Si sus labios eran plebeyos y sensuales, los ojos, muy oscuros, le relumbraban con imperiosa y casi altanera intensidad. El personaje tenía empaque propio, pero, de primer intento, lo mismo podía suscitar la simpatía que la aversión. («Tales gañanes —pensó Sofía— sólo pueden golpear una casa cuando quieren entrar en ella.») Después de saludar con una engolada cortesía que mal podía hacer olvidar la descortesía de sus insistentes y estrepitosas llamadas, el visitante comenzó a hablar rápidamente, sin dejar espacio para una observación, declarando que tenía cartas para el padre, de cuya inteligencia le habían dicho maravillas; que los tiempos eran de nuevos tratos y nuevos intercambios; que los negociantes de aquí, con su derecho al libre comercio, debían relacionarse con los de otras islas del Caribe; que traía el modesto regalo de unas botellas de vino, de una calidad ignorada en la plaza; que... Al recibir la noticia, gritada por los tres, de que el padre estaba muerto y enterrado desde hacía mucho tiempo, el forastero —que se expresaba en una graciosa jerga, un tanto española y bastante francesa, entreverada de locuciones inglesas— se detuvo con un «¡Oh!» condolido, tan decepcionado, tan atravesado en su impulso verbal, que los demás, sin reparar en que era vergonzoso reír en aquel instante, prorrumpieron en una carcajada. Todo había sido tan rápido, tan inesperado, que el negociante de Port-au-Prince, caído en desconcierto, unió su risa a la de los demás. Un «¡Por Dios!» de Sofía, vuelta a la realidad, estiró los rostros. Pero la tensión de ánimo había caído. El visitante pasaba adelante sin haber sido invitado a ello, y como sin sentir extrañeza ante el cuadro de desorden ofrecido por la casa, ni por el raro atuendo de Sofía que, por divertirse, se había puesto una camisa de Carlos cuyos faldones le llegaban a las rodillas. Dio un capirotazo de experto a la porcelana de un jarrón, acarició la Botella de Leyden, alabó la factura de una brújula, hizo girar el tornillo de Arquímedes, mascullando algo acerca de las palancas que levantan el mundo, y empezó a hablar de sus viajes, iniciados como grumete en el puerto de Marsella, donde su padre —y a mucha honra lo tenía— había sido maestro panadero. «Los panaderos son muy útiles a la sociedad», comentó Esteban, complacido ante un extranjero que, al pisar estas tierras, no alardeaba de alcurnia. «Más vale empedrar caminos que hacer flores de porcelana», apuntó el otro, con una cita clásica, antes de hablar de su nodriza martiniqueña, negra, de las negras de verdad, que había sido como una anunciación de sus rumbos futuros, pues, aunque soñara en la adolescencia con los caminos del Asia, todos los barcos que lo aceptaban a bordo iban a parar a las Antillas o al Golfo de México. Hablaba de las selvas de coral de las Bermudas; de la opulencia de Baltimore; del Mardi-Gras20 de la Nueva Orleáns, comparable al de París; de los aguardientes de berro y hierbabuena de la Veracruz, antes de descender hasta el Golfo de Paria,21 pasando por la Isla de las Perlas22 y la remota Trinidad. Elevado a piloto, había llegado hasta la lejana Paramaribo, ciudad que bien podía ser envidiada por muchas que se daban ínfulas —y señalaba el suelo—, ya que tenía anchas avenidas sembradas de naranjos y limoneros, en cuyos troncos se encajaban conchas de mar para mayor adorno. Dábanse magníficos bailes a bordo de los buques extranjeros anclados al pie del Fuerte Zelandia,23 y allá las holandesas —decía, con un guiño dirigido a los varones— eran pródigas en hacer favores. Todos los vinos y licores del mundo se cataban en aquella tornasolada colonia, cuyos festines eran servidos por negras enjoyadas de ajorcas y collares, vestidas con faldas de tela de Indias, y alguna blusa ligera, casi transparente, ceñida al pecho estremecido y duro —y para aquietar a Sofía, que ya arrugaba el ceño ante la imagen, la dignificó oportunamente con la cita de un verso francés alusivo a las esclavas persas que llevaban un parecido atuendo en el palacio de Sardanápalo.24 «Gracias», dijo la joven entre dientes, aunque reconociendo la habilidad del quite. Por lo demás —proseguía el otro, cambiando de latitud— las Antillas constituían un archipiélago maravilloso, donde se encontraban las cosas más raras: áncoras enormes abandonadas en playas solitarias; casas atadas a la roca por cadenas de hierro, para que los ciclones no las arrastraran hasta el mar; un vasto cementerio sefardita en Curazao; islas habitadas por mujeres que permanecían solas durante meses y años, mientras los hombres trabajaban en el Continente; galeones hundidos, árboles petrificados, peces inimaginables; y, en la Barbados, la sepultura de un nieto de Constantino XI,25 último emperador de Bizancio, cuyo fantasma se aparecía, en las noches ventosas, a los caminantes solitarios... De pronto Sofía preguntó al, visitante, con gran seriedad, si había visto sirenas en los mares tropicales. Y, antes de que el forastero contestara, la joven le mostró una página de Las delicias de Holanda,26 viejísimo libro donde se contaba que alguna vez después de una tormenta que había roto los diques de West-Frise,27 apareció una mujer, marina, medio enterrada en el lodo. Llevada a Harlem,28 la vistieron y la enseñaron a hilar. Pero vivió durante varios años sin aprender el idioma, conservando siempre un instinto que la llevaba hacia el agua. Su llanto era como la queja de una persona moribunda... Nada desconcertado por la noticia, el visitante habló de una sirena hallada, años antes, en el Maroní.29 La había descrito un Mayor Archicombie,30 militar muy estimado, en un informe elevado a la Academia de Ciencias de París: «Un mayor inglés no puede equivocarse», añadió, con casi engorrosa seriedad. Carlos, advirtiendo que el visitante acababa de ganar algunos puntos en la estimación de Sofía, hizo regresar la conversación al tema de los viajes. Pero sólo faltaba hablar de Basse-Terre, en la Guadalupe, con sus fuentes de aguas vivas y sus casas que evocaban las de Rochefort y La Rochela —¿no conocían los jóvenes Rochefort ni La Rochela?—. «Eso debe ser un horror —dijo Sofía—: Por fuerza nos detendremos unas horas en tales sitios cuando vayamos a París. Mejor háblenos de París, que usted, sin duda, conoce palmo a palmo». El forastero la miró de reojo y, sin responder, narró cómo había ido de la Pointe-à-Pitre a Santo Domingo con el objeto de abrir un comercio, estableciéndose finalmente en Port-au-Prince, donde tenía un próspero almacén: un almacén con muchas mercancías, pieles, salazones («¡Qué espanto!», exclamó Sofía), barricas, especias —«más o menos comme le vôtre»,31 subrayó el francés arrojándose el pulgar por sobre el hombro, hacia la pared medianera, con gesto que la joven consideró como el colmo de la insolencia: «Este no lo atendemos nosotros», observó. «No sería trabajo fácil ni descansado», replicó el otro, pasando en seguida a contar que venía de Boston, centro de grandes negocios, magnífico para conseguir harina de trigo a mejor precio que el de Europa. Esperaba ahora un gran cargamento, del que vendería una parte en la plaza, mandando el resto a Port-au-Prince. Carlos estaba por despedir cortésmente a aquel intruso que, después del interesante introito autobiográfico, derivaba hacia el odiado tema de las compra-ventas, cuando el otro, levantándose de la butaca como si en casa propia estuviera, fue hacia los libros amontonados en un rincón. Sacaba un tomo, manifestando enfáticamente su contento cuando el nombre de su autor podía relacionarse con alguna teoría avanzada en materia de política o religión: «Veo que están ustedes muy au courant»,32 decía ablandando la resistencia de los demás. Pronto le mostraron las ediciones de sus autores predilectos, a las que palpaba el forastero con deferencia, oliendo el grano del papel y el becerro de las encuadernaciones. Luego se acercó a los trastos del Gabinete de Física, procediendo a armar un aparato cuyas piezas yacían, esparcidas, sobre varios muebles: «Esto también sirve para la navegación», dijo. Y como mucho era el calor, pidió permiso para ponerse en mangas de camisa, ante el asombro de los demás, desconcertados por verlo penetrar con tal familiaridad en un mundo que, esta noche, les parecía tremendamente insólito al erguirse, junto al «Paso de los Druidas» o «La Torre Inclinada», una presencia extraña. Sofía estaba por invitarlo a comer, pero la avergonzaba revelarle que en la casa se almorzaba a medianoche con manjares propios del mediodía, cuando el forastero, ajustando un cuadrante cuyo uso había sido un misterio hasta entonces, hizo un guiño hacia el comedor, donde la mesa estaba servida desde antes de su llegada. «Traigo mis vinos», dijo. Y buscando las botellas que al entrar había dejado en un banco del patio, las colocó aparatosamente sobre el mantel invitando a los demás a tomar asiento. Sofía estaba nuevamente escandalizada ante el desparpajo de aquel intruso que se otorgaba, en la casa, atribuciones de pater familias