11,99 €

Mehr erfahren.

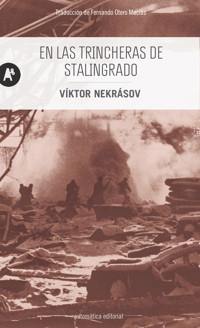

- Herausgeber: Automática Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

En las trincheras de Stalingrado es una pieza fundamental de la literatura bélica y uno de los primeros textos escritos en la antigua Unión Soviética que aborda con honestidad incontestable el que, probablemente, sea el episodio más importante de la Gran Guerra Patria: la batalla por Stalingrado. El propio comienzo del libro, con una inesperada y humillante orden de retirada, muestra la intención de Nekrásov de alejarse de una narración complaciente y heroica al servicio del régimen. En su lugar, el autor se centra en mostrar el conflicto desde los ojos de sus protagonistas, los soldados. Él mismo combatió en Stalingrado como teniente e ingeniero en un batallón de zapadores, y su experiencia directa en el frente se transformó en la fuente de la que se nutriría este texto, la que dio forma a sus Trincheras, abriéndose paso entre las llamas de la ciudad incendiada, entre el miedo, la sinrazón, la esperanza, la valentía y la obcecada temeridad que llevaron a una generación de soldados a derrochar vida y sangre por cada metro de la helada tierra de Stalingrado. «En la guerra uno no puede creer en nada más que en lo que tiene delante de sus narices», nos dirá el protagonista; y esa misma máxima es la que aplicará Nekrásov a su escritura. Esa es la razón por la que esta obra es tan impactante: no se eleva a las alturas intentando hallar un sentido al horror inhumano del conflicto; en lugar de eso, se queda en las trincheras, sugiriendo que cualquier significado, de haberlo, está ahí, en las conversaciones y gestos cotidianos, en las horas compartidas, en el día a día de los soldados.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

TÍTULO ORIGINAL: B окоnax Cmaлuнгpaдa

Publicado por

AUTOMÁTICA

Automática Editorial S.L.U.

Avenida del Mediterráneo, 24 - 28007 Madrid

www.automaticaeditorial.com

Copyright © Viktor Nekrásov estate, all rights reserved

© de la traducción, Fernando Otero Macías, 2022

© de la traducción del epílogo, Yulia Dobrovólskaya, 2022

© de la presente edición, Automática Editorial S.L.U, 2022

© de la imagen de cubierta: detalle de fotografía (Soldados soviéticos luchando durante la batalla de Stalingrado contra el ejército nazi en la Acería Octubre Rojo), Album / akg-images / Yakov Ryumkin (1913-1986)

Derechos exclusivos de traducción en lengua española para todo el mundo:Automática Editorial S.L.U.

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte.

Publicado con la colaboración del Instituto para la Traducción Literaria, Rusia/Published with the support of the Institute for Literary Translation, Russia

ISBN: 978-84-15509-71-4

eISBN: 978-84-15509-84-4

DEPÓSITO LEGAL: M-21428-2022

Diseño editorial: Álvaro Pérez d’Ors

Composición: Automática Editorial

Corrección ortotipográfica: Automática Editorial

Impresión y encuadernación: Kadmos

Primera edición en Automática: septiembre de 2022

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización de los propietarios del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la reprografía y los medios informáticos.

EN LAS TRINCHERAS DE STALINGRADO

VÍKTOR P. NEKRÁSOV

TRADUCCIÓN DEL RUSO Y NOTAS DE FERNANDO OTERO MACÍAS

ÍNDICE

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

EL SIETE DEL DIABLO

EPÍLOGO. CUARENTA AÑOS MÁS TARDE

PRIMERA PARTE

I

La orden de retirada llega del modo más inesperado. Ayer mismo el Estado Mayor de la división nos envió un plan detallado de trabajos defensivos: las segundas líneas, el reacondicionamiento de las carreteras, las pasarelas. Me pedían tres zapadores para montar el club de la división. Por la mañana llamaron del Estado Mayor: había que prepararse para recibir al conjunto de cantos y bailes del frente. ¿Podía haber algo más tranquilo? Ígor y yo nos afeitamos para la ocasión, nos cortamos el pelo y nos lavamos la cabeza; después hicimos juntos la colada y, mientras se secaban los calzoncillos y las camisetas, nos tendimos en la orilla de un riachuelo agostado, observando cómo mis zapadores construían balsas para los exploradores.

Mientras fumábamos allí tumbados, espantándonos mutuamente de la espalda los gruesos y lentos moscardones, mirábamos cómo mi pomkomvzvoda,1 exhibiendo el blanco trasero y los negros talones, daba volteretas en el agua, poniendo a prueba la estabilidad de la balsa.

En estas apareció el enlace del Estado Mayor, Lazarenko. Lo divisé desde lejos. Sujetando con la mano la metralleta que le iba dando golpes en la espalda, cruzó los huertos al trote, y no tardé en comprender, viendo cómo corría, que no venía por lo del concierto. Tenía que tratarse, una vez más, de alguna inspección del ejército o del frente… Vuelve a arrastrarte hasta la posición avanzada, vuelve a enseñar cómo se han organizado las defensas, vuelve a escuchar objeciones. Otra noche perdida. Y la culpa de todo la tenemos siempre los ingenieros.

No hay nada peor que defender una posición. Todas las noches hay una inspección. Y cada quien tiene sus gustos. No falla. Para uno, las trincheras son demasiado angostas, se hace difícil evacuar a los heridos y desplazar las ametralladoras. Para otro, resultan demasiado anchas, y dejan pasar las esquirlas. Para un tercero, los espaldones son bajos: tendrían que ser de cero cuarenta, y los suyos, vea, no llegan a veinte. Un cuarto ordena desmantelarlas: nos delatan, dice. A ver quién los contenta a todos. A todo esto, el ingeniero de la división ni se inmuta. En dos semanas, solo ha estado aquí una vez, recorriendo al galope la posición avanzada, y no ha dicho nada claro. Y cada vez me toca volver a escuchar —en posición de firmes— las reprimendas del jefe del regimiento: «Pero, mi estimado camarada ingeniero, ¿cuándo va a aprender de una vez a cavar trincheras como es debido?»…

Lazarenko salta por encima de la empalizada.

—¿Y bien? ¿Qué pasa?

—Le llama el jefe del Estado Mayor. —Exhibe una dentadura blanca y resplandeciente mientras se enjuga con el gorro la frente bañada en sudor.

—¿A quién? ¿A mí?

—I вас, i начхiма. Щоб чрез пять минут були, сказав.2

Pues no, no era una inspección.

—¿Y no sabes de qué se trata?

—A бiс його знае. —Lazarenko se encogió de hombros; los tenía empapados en sudor—. Хiба зрозумiеш… Всiх связних розiгнали. Капiтан як раз спати лягли, a mym офiцер связi…3

No hay más remedio que enfundarse los calzoncillos y la camiseta, todavía mojados, y encaminarse al Estado Mayor. También han convocado a los jefes de las secciones.

Falta el jefe del Estado Mayor, Maksímov. Está con el superior del regimiento. En el refugio se encuentran los comandantes de las unidades especiales y los oficiales de la plana mayor. De los kombaty4 solo está presente Serguienko, al mando del tercer batallón. Nadie sabe nada a ciencia cierta. El oficial de enlace, el larguirucho teniente Zvérev, se afana con su silla de montar. Resopla, maldice, no es capaz de apretar la cincha.

—El Estado Mayor de la división prepara el traslado. Esto es lo que hay…

No sabe nada más.

Serguienko, tumbado boca abajo, saca punta a una astilla y refunfuña como de costumbre:

—Acabamos de poner a punto la cámara de desinfección, y ahora hay que salir a escape, qué diablos. ¡Maldita sea la vida del soldado! Los combatientes se rascan hasta hacerse sangre. No hay manera de evacuarlos…

El oficial a cargo de los PTR,5 el rubio Sámusev, de ojos acuosos, sonríe con desdén:

—En cuanto a la cámara de desinfección… La mitad de mis hombres están en cama, y hay que ver cómo tienen la espalda después de la vacuna. Casi un vaso de lo que sea le han inyectado a cada uno. Gimen, se quejan…

Serguienko suspira:

—¿Y no será que nos estamos reagrupando?

—Ajá… —Goglidze, un explorador, fuerza una sonrisa—. Anteayer rindieron Sebastopol,6 y ya está pensando en reagruparse… Te esperan con impaciencia en Taskent.7

Nadie responde nada. En el norte hay un estruendo incesante. A lo lejos, en el horizonte, con un zumbido intermitente, avanzan despacio los bombarderos alemanes: van todos en esa misma dirección, hacia el norte.

—Van a por Valuiki,8 los muy canallas. —Sámusev escupe con ira—. Dieciséis unidades…

—Dicen que Valuiki ya ha caído —anuncia Goglidze. Siempre lo sabe todo.

—¿Quiénes lo «dicen»?

—Ayer lo oí en el 852.

—Mucho saben esos…

—Mucho o poco, pero es lo que dicen…

Sámusev suspira y se tumba boca arriba.

—En todo caso, explorador, has cavado este refugio para nada. Se lo dejas a los Fritz9 de recuerdo.

Goglidze se ríe.

—Es una señal muy fiable. Ni más ni menos. En cuanto termino de cavar, ya se sabe, toca ponerse en marcha. Ya es la tercera vez que cavo un refugio, y ni una sola vez he podido dormir en él.

Maksímov sale del refugio del mayor. Se acerca a nosotros con paso recto, como en un desfile. Por su forma de andar se le reconoce a un kilómetro. Salta a la vista que no está de humor. Resulta que Ígor lleva la guerrera y el bolsillo desabrochados. A Goglidze le falta un distintivo. ¡Cuántas veces hay que recordar estas cosas! Pregunta quién no está presente. Faltan dos kombaty y el jefe de transmisiones: ayer mismo los llamaron del Estado Mayor de la división.

No dice nada más, se sienta al borde de la trinchera. Estirado, seco, abotonado como siempre hasta el cuello. Da unas caladas a una pipa con la cabeza de Mefistófeles. No nos mira.

Con su aparición todos nos hemos callado. Para no dar sensación de estar ociosos —hay un deseo instintivo de parecer atareados en presencia del jefe de Estado Mayor—, todos husmean en los portaplanos o se buscan algo en los bolsillos.

La segunda oleada de bombarderos alemanes surca el horizonte.

Llegan los kombaty: el fornido Kappel, del segundo batallón, ya entrado en años, que recuerda a un bulldog de pura raza; y el bizarro comandante del primer batallón, Shiriáiev, con un diente de oro y el gorro inclinado con gallardía sobre la ceja izquierda. En el regimiento lo llaman Kuzmá Kriuchkov.10

Los dos saludan: Kappel, al estilo civil, con la palma medio encorvada hacia delante; Shiriáiev, al modo de los cuadros en el frente, abriendo el puño y pegando los dedos a la gorra al pronunciar las últimas palabras del parte.

Maksímov se levanta. También nosotros.

—¿Todos tienen los mapas? —Su voz es brusca, desagradable. Se le ha apagado la pipa. Pero sigue chupándola maquinalmente—. Les ruego que los saquen.

Los sacamos. Maksímov despliega su piativiorstka,11 suave y manoseada. Una gruesa línea roja recorre todo el mapa de izquierda a derecha, de oeste a este.

—Anoten la ruta.

Tomamos nota. Es una ruta extensa, de unos cien kilómetros. El punto de llegada es Novo-Bélenkaia. Allí tenemos que concentrarnos dentro de sesenta horas, es decir, dentro de dos días y medio.

Maksímov vacía la pipa golpeándola contra el tacón, escarba en ella con una ramita y vuelve a llenarla de tabaco.

—¿Está claro el panorama?

Nadie responde.

—En mi opinión, está claro. Salimos a las 23:00. La primera jornada es de treinta y seis kilómetros. Descanso en Vérjniaia Duvanka. Iremos en columna de marcha. Con patrullas de vigilancia y protección, desde luego. El orden de movimiento se lo dará a conocer Kórsakov dentro de diez minutos. Ahora mismo lo está elaborando.

Las palabras de Maksímov son afiladas. En cada una de ellas resuena cada letra. No habría sido un mal locutor.

—El primer batallón se quedará en su puesto. ¿Entendido? Cubrirá al resto. Les prevengo de que hay que recogerlo todo. Y que no haya ningún rezagado. Es una etapa larga. Revisen el calzado, los peales…

Sujetando la pipa con sus finos dedos, despide breves y enérgicas bocanadas de humo. Mira a Shiriáiev con el ceño fruncido.

—¿Con qué cuentas tú, kombat?

Shiriáiev se levanta, se estira la guerrera.

—Bayonetas activas, veintisiete. Y, en total, con jinetes y enfermos, cuarenta y cinco hombres.

—¿Armamento?

—Dos Maxim.12 Tres Degtiariov.13 Morteros de 82 milímetros, tres.

—¿Y minas?

—Unas cien.

—¿Y morteros de 50?

—Ni uno. Y no hay mucha munición. Dos cintas por ametralladora de afuste y cinco o seis discos por cada ametralladora ligera.

Shiriáiev habla con calma, sin apresurarse. Se nota que está emocionado, pero procura no mostrar su emoción. Da gusto verlo. El correaje bien ajustado. Hombros desplegados. Pantorrillas fuertes. Las manos en posición de firmes, con los puños ligeramente apretados. Por el cuello desabrochado de la guerrera le asoma el triángulo azul de la camiseta. Es raro que Maksímov no le haga ninguna observación.

—Muy bien… —Después de doblar el mapa cuidadosamente, Maksímov lo guarda en el portaplanos—. Todo aclarado. Contigo se queda Kérzhentsev, el ingeniero. ¿Entendido? Resistid un par de días. El 8, al anochecer, emprended la retirada.

—¿Por la misma ruta? —pregunta con cautela Shiriáiev. No aparta los ojos de Maksímov.

—Sí, por la misma. Si no nos encontráis… Bueno, ya sabes que entonces… Eso es todo…

Shiriáiev inclina la cabeza, consciente. Todos callamos. Alguien, posiblemente Kappel, suspira entrecortadamente.

—¡He dicho que eso es todo! —Maksímov se vuelve bruscamente hacia él—. ¡A sus puestos!

—¿Retiro ahora mismo a mis hombres? —pregunta con suavidad el kombat del tercer batallón, un miope con aire de sabio.

De repente a Maksímov, que estaba pálido, se le pone la cara roja.

—¿Está usted en el frente o dónde? ¿Quiere que acaben con todos sus hombres a pleno día? Después de todo, hay que tener la cabeza sobre los hombros…

Todos nos ponemos de pie, sacudiéndonos la arena y la hierba.

—Ustedes vengan a mi refugio. —Se dirige a Shiriáiev y a mí.

El búnker es angosto y húmedo, huele a tierra. En la mesa están los planos de nuestra defensa: trabajo mío. Me han tenido ocupado toda la mañana para poder mandarlos a tiempo al Estado Mayor de la división. Tenía de plazo hasta las 20:00.

Maksímov coloca las hojas cuidadosamente, haciendo coincidir las esquinas, las hace trizas, quema los trozos en el candil. El papel se retuerce, se agita, se ennegrece.

—Los alemanes han llegado a Vorónezh —dice con voz queda, aplastando con la punta de la bota la ceniza negra y delicada—. Ayer por la tarde.

Callamos.

Maksímov saca de debajo de la mesa una cantimplora de aluminio, forrada de fieltro, con un vaso enroscado. Bebemos por turnos de este vaso. El samogón14 es fuerte, de unos sesenta grados. Quema en la garganta. Lo acompañamos de pepinillos en salmuera y después tomamos otra ronda.

Maksímov se frota largamente el entrecejo con dos dedos.

—¿Tú participaste en la retirada del 41, Shiriáiev?

—Sí. Desde la misma frontera.

—Desde la frontera… ¿Y tú, Kérzhentsev?

—Yo no. Estaba en la reserva.

Maksímov mastica un pepinillo con aire distraído.

—Las cosas están feas, en general… No podemos romper el cerco. —Mira directamente, con fijeza, a los ojos de Shiriáiev—. Ahorra munición… Te quedarás aquí estos dos días… no dispares mucho. Lo justo para disimular. Y no entres en combate. Búscanos. Búscanos… En algún sitio estaremos. Si no en Novo-Bélenkaia, por allí cerca. Pero recuérdalo también tú, Kérzhentsev —me mira con severidad—, hasta el 8 no os mováis de aquí. ¿Entendido? Aunque se hunda la tierra bajo vuestros pies. Eso ha dicho el mayor: «Deja a Shiriáiev y que le ayude Kérzhentsev». Esto quiere decir algo… ¡Sí! ¿Qué vas a hacer con el convoy?

Shiriáiev sonríe.

—¡Al diablo con el convoy! ¡Llevadlo con vosotros! Solo me quedo con tres carros para la munición. Y ya son muchos…

—Muy bien. Nos lo llevamos.

Se asoma al refugio el escribiente del Estado Mayor, un sargento fofo, con la cara redonda. Pregunta qué hay que hacer con el cajón verde, si llevarlo o quemarlo. El capitán ya ha dicho en alguna ocasión que no importa si se quema: no hay nada en él que sea necesario.

—¡Quémalo, por Alá! Llevamos medio año arrastrando ese trasto. ¡Quémalo!

Se marcha el escribiente.

—¿Usted cree en los sueños, Kérzhentsev? —pregunta de repente Maksímov; por alguna razón me trata de «usted», aunque generalmente me tutea, como hace con todos. Sin esperar a mi contestación, añade—: Hoy, en sueños, se me han caído los dos dientes de delante.

Shiriáiev se ríe. Tiene una dentadura sólida, perfectamente alineada.

—Según dicen las viejas, eso es que alguien cercano va a morir.

—¿Alguien cercano? —Maksímov dibuja una figura enmarañada en un pedazo de periódico—. ¿Están casados?

—¡No! —respondemos casi al unísono.

—Mal hecho… Yo tampoco estoy casado y ahora lo lamento. La mujer es imprescindible. Imprescindible como el aire. Precisamente ahora…

La figura enmarañada se transforma en una cabeza femenina de largas pestañas y una boquita de piñón. Con un lunar sobre la ceja izquierda.

—¿Usted no es de Moscú, Kérzhentsev?

—No, ¿por qué?

—No, por nada… Yo conocía a una Kérzhentseva… Hace tiempo, antes de la guerra. Zinaída Nikoláievna Kérzhentseva. ¿No será pariente suya?

—No, en Moscú no tengo a nadie.

Maksímov se pasea de un lado a otro del refugio. El techo es bajo, hay que moverse con la cabeza gacha. Tengo la impresión de que le apetece contar algo, pero le da vergüenza o no acaba de decidirse.

Shiriáiev echa un vistazo al reloj: pequeño, con una correa negra muy fina. Maksímov se da cuenta, se detiene.

—Sí, sí… Váyanse —se apresura a decir—, váyanse, hay poco tiempo.

Nos levantamos y salimos del refugio. Él nos sigue. No se oyen cañonazos. Solo el croar de las ranas.

Nos quedamos algunos minutos escuchando las ranas. La sombra de los pinos llega ya hasta el mismo refugio. Dos proyectiles de mortero pasan silbando, uno tras otro, por encima de nosotros y estallan a lo lejos, a nuestra espalda: al parecer, son del batallón. Shiriáiev se sonríe:

—Siguen acribillando el bosquecillo por todas partes. Pero hace ya tres días que las baterías no están allí.

Escuchamos atentamente por si siguen pasando proyectiles. Pero ya no se oyen.

—Venga, márchense —dice Maksímov, extendiendo la mano—. Pero tengan cuidado…

Hace un gesto como si quisiera abrazarnos, pero no se decide y se limita a estrecharnos la mano con fuerza.

—Preserva la munición, Shiriáiev, no la derroches.

—¡A sus órdenes, camarada capitán!

—Ten cuidado…

Y se aleja con paso firme hacia los arbustos, donde se ve fugazmente a los soldados de transmisiones rebobinando el hilo.

Me pongo de acuerdo con Shiriáiev: iré a buscarlo en una hora y media o dos, cuando haya arreglado mis asuntos.

1El pomkomvzvoda (acrónimo formado a partir de pomóshchnik komandira vzvoda) era el ayudante —típicamente, un suboficial— del oficial al mando de una sección (vzvod) de una compañía. (Todas las notas, salvo que se indique otra cosa, son del traductor).

2A usted y al jefe de los químicos. Que se presenten dentro de cinco minutos, ha dicho. (En ucraniano; en el original, los pasajes en esta lengua aparecen parcialmente rusificados, tanto gráfica como léxicamente).

3El demonio sabrá. […] Cualquiera lo entiende… Han despachado a todos los enlaces. El capitán justo acababa de acostarse, y de repente aparece el oficial de transmisiones…

4Kombat (en plural, kombaty): acrónimo de komandir bataliona (jefe de batallón).

5PTR: protivotánkovoie ruzhió (fusil antitanque).

6Después de un largo asedio, Sebastopol fue tomado por las fuerzas alemanas el 4 de julio de 1942.

7Taskent (o Tashkent, según la transcripción tradicional), capital de la actual república de Uzbekistán, se convirtió en uno de los principales centros de evacuación soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial.

8Ciudad situada en Rusia meridional, en el óblast de Bélgorod, cerca de la frontera con Ucrania; la localidad cayó en manos alemanas el 6 de julio de 1942.

9Término con el que los rusos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, se referían despectivamente a los alemanes.

10Kozmá Fírsovich Kriuchkov (1890-1819), cosaco del Don; fue el primer militar ruso condecorado con la prestigiosa Cruz de San Jorge en la Primera Guerra Mundial, por su valerosa actuación en un choque con las tropas alemanas el 30 de julio de 1914. En la guerra civil rusa combatió en las filas del Ejército Blanco, y murió en el llamado Levantamiento de Vióshenskaia, el 18 de agosto de 1919. El retrato más conocido de Kriuchkov, muy difundido durante la Primera Guerra Mundial —llegó a aparecer, por ejemplo, en el envoltorio de una célebre marca de caramelos—, lo presenta con la gorra de plato aparatosamente inclinada, al estilo cosaco, hacia el lado derecho.

11Mapa en el que cada pulgada representa cinco verstas (piat viorst) de terreno. Dado que la pulgada equivale a 2,54 cm y la versta a unos 1.067 m, estos mapas son de una escala aproximada de 1:40.000.

12La Maxim fue la primera ametralladora automática portátil; fue ideada en 1884 por el inventor británico, de origen estadounidense, Hiram Stevens Maxim (1840-1916).

13La ametralladora ligera Degtiariov —o DP-27— fue muy usada por el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial; la diseñó Vasili Alekséievich Degtiariov (1880-1949).

14Aguardiente casero.

II

Nuestro regimiento no está de suerte. En este desdichado mes y medio no hemos hecho otra cosa que pelear, y ya no disponemos ni de hombres ni de cañones. Hay dos o tres ametralladoras por cada batallón… Y hace muy poco que hemos entrado en combate, el 20 de mayo, en Ternovaia, cerca de Járkov. De buenas a primeras. Sin foguear, recién llegados al frente, nos fueron desplazando de un sitio a otro, nos pusieron a la defensiva, nos retiraron, nos trasladaron, de nuevo nos pusieron a la defensiva. Fue durante el periodo de la ofensiva de primavera sobre Járkov.15 Nos perdíamos, nos confundíamos, confundíamos a otros, fuimos incapaces de habituarnos a los bombardeos.

Nos llevaron más al sur, al distrito de Bulatsélovka, cerca de Kúpiansk. Estuvimos allí parados un par de semanas. Cavamos escarpas, contraescarpas, minamos, construimos blocaos. Y después los alemanes emprendieron la ofensiva. Lanzaron un sinfín de tanques, nos bombardearon. Nos veíamos perdidos, temblábamos, empezamos a retroceder. En definitiva, nos retiraron del combate, nos remplazaron por guardias y nos mandaron a Kúpiansk. Allí volvieron los blocaos, las escarpas y contraescarpas, hasta que nos atacaron los alemanes. No defendimos mucho tiempo la ciudad: apenas dos días. Llegó una orden: retirarse a la orilla izquierda. Volamos el puente ferroviario y el puente flotante y nos emboscamos entre los juncos.

Aquí nos quedaremos bastante tiempo, pensábamos. De ninguna manera íbamos a dejar que los alemanes atravesaran el Oskol.16

Pero ni se movieron. Nos disparaban con morteros, y nosotros respondíamos. No había más guerra que esa. Por las mañanas se presentaba el «bastidor» —el Focke-Wulf de doble fuselaje de reconocimiento—, y nosotros, siempre sin resultado, le disparábamos intensamente con las ametralladoras. Gruñendo tranquilamente, volaban hacia la retaguardia las bandadas de Junkers.

Mis zapadores cavaban los búnkeres para el Estado Mayor, las muchachas de la aldea trazaban una segunda línea a lo largo de Petropávlovka. Y nosotros, los oficiales del Estado Mayor, preparábamos los informes, dibujábamos los planos y cada cierto tiempo nos desplazábamos al Estado Mayor de la división para la instrucción.

La vida fluía tranquilamente. Incluso empezamos a recibir el Pravda de Moscú. No teníamos bajas.

Y de pronto, como nieve caída en la cabeza, llegó la orden.

En la guerra uno no puede creer en nada más que en lo que tiene delante de sus narices. No te disparan los alemanes, y te crees que en el mundo todo es paz y sosiego; empiezan los bombardeos, y ya estás convencido de que todo el frente, desde el Báltico hasta el mar Negro, se ha puesto en marcha.

Pues eso pasó entonces. Estábamos tan a gusto en la orilla del soñoliento Oskol, plagado de juncos, y nadie nos daba la lata: se conoce que habíamos frenado al enemigo… Oíamos retumbar allá al norte… muy bien, que retumbe, para eso está la guerra.

Y de pronto, como un trueno en medio del cielo despejado, a las 23:00, ¡en marcha!…

Y sin combate… Eso es lo principal, que no ha habido combate. En Bulatsélovka también tuvimos que dejar las trincheras en las que ya llevábamos un tiempo instalados. Pero allí, por lo menos, nos habían forzado, mientras que aquí… Ayer mismo Shiriáiev y yo fuimos a comprobar la línea defensiva. Palabra de honor de que no eran unas malas defensas. Incluso el jefe de la división elogió la disposición de las ametralladoras y mandó a los ingenieros del 852 y del 854 para que aprendieran cómo habíamos montado los blocaos debajo de las casas.

¿De verdad los alemanes han avanzado tanto? Vorónezh… Si realmente han llegado hasta allí, nuestra situación no es envidiable… Y, por lo que se ve, han tenido que abrirse paso, pues de otro modo no nos retirarían sin combatir. Y menos aún de una línea como el Oskol. Y parece que hasta el Don no hay ningún otro río en nuestro sector. Como haya que retroceder hasta el Don…

—Camarada teniente, ¿qué vamos a cargar en el carro? —Un flamante jefe de sección, un jovencito al que apenas le apuntaba el bigotillo, me mira con aire inquisitivo—. ¿Cargamos las minas? —pregunta.

—¿No nos han proporcionado vehículos del Estado Mayor de la división?

—No.

—Entonces, entiérralas. ¿Han quedado más en la orilla?

—Sí. Unas cien.

—Muy bien. Llévate un par de decenas por si acaso y entierra el resto.

—Entendido.

—¿Están todas las palas?

—Hay treinta en el tercer batallón.

—Corre a buscarlas. ¡Deprisa!

Se vuelve con ligereza y corre hacia el carro, sujetando el portaplanos con la mano. Es un chaval estupendo: diligente, aunque le tiene demasiado miedo al brigada.

Sí… También hay que cambiar el mapa. No hemos llegado a usar ese nuevecito, crepitante, con la gran mancha de Járkov que se extiende como un pulpo en el ángulo izquierdo…

A las doce, con un sordo retumbar de perolos, parte hacia Petropávlovka la última compañía de nuestro regimiento.

Toda la noche Shiriáiev y yo nos arrastramos por la primera línea. Hay que cambiar por completo el emplazamiento de las ametralladoras. Ayer se marcharon los hombres del ukrepraión,17 llevándose todas sus ametralladoras. En nuestro sector había quince, ahora solo quedan cinco: dos Maxim y tres Degtiariov. Estamos bastante limitados. Situaremos las Maxim en los flancos, con ametralladoras ligeras entre ellas. También será preciso distribuir de un modo diferente a los combatientes: el frente que cubre el batallón es ahora más de tres veces mayor. Por cada kilómetro hay diez o doce soldados, separados ochenta o cien metros uno de otro. ¡No se puede decir que estemos apretados!…

El día siguiente transcurre con calma. El enemigo no se ha dado cuenta y bombardea igual que antes la carretera y la periferia norte de Petropávlovka: esporádicamente y de mala gana. Dos o tres proyectiles estallan en nuestro patio: el puesto de mando de Shiriáiev está situado en el sótano de una casa de cuatro pisos, acribillada por los obuses, que, por lo visto, en el pasado había sido una especie de residencia. Alguna esquirla ha herido a una gata pelirroja que vive con sus gatitos en nuestro sótano. El sanitario la venda. La gata maúlla, nos mira a todos con sus ojos amarillos, asustados, se mete en el cajón con sus gatitos. Los gatitos ronronean, se suben unos encima de otros, hunden los hociquitos en el vendaje, y no consiguen encontrar los pezones.

15La Segunda Batalla de Járkov, conocida en la historiografía rusa como la «Catástrofe de Járkov», tuvo lugar entre el 12 y el 28 de mayo de 1942; el intento de contraofensiva soviética se saldó con una abrumadora victoria alemana.

16Afluente del río Donets que discurre, de norte a sur, por tierras del sudoeste de Rusia y el nordeste de Ucrania.

17Acrónimo de ukreplionny raión: distrito o zona fortificada, con numerosos búnkeres provistos de ametralladoras y artillería. El término se utiliza también como aquí— para designar a las unidades encargadas de las tareas de fortificación.

III

Por la noche minamos la orilla. Valega, mi enlace, cava las zanjas. Boiko, el sargento, planta y camufla las minas.

Las monta un soldado del batallón, antiguo zapador, un hombre menudo y vivaracho que parece un escarabajo. Me lo ha cedido Shiriáiev.

Es una noche oscura. A ratos cae una tibia y agradable llovizna. Ni siquiera me cubro con el impermeable. Vuelan las bengalas, una tras otra. Las metralletas tabletean con desgana. Me echo sobre los lampazos. Hay un grato aroma a relente y a tierra húmeda.

No se ve ni a Valega ni a Boiko. De vez en cuando, con mucha cautela, haciendo susurrar los juncos, pasa cerca de mí el soldado con las minas. Están aquí al lado, y él las coge de cuatro en cuatro, asegurándolas con la correa.

Miro la orilla de enfrente, los grupos de sauces inclinados que alumbra la temblorosa luz de las bengalas.

Me acuerdo de nuestra calle, la avenida con imponentes castaños; los árboles han crecido hasta formar una bóveda. En primavera se cubren de flores blancas y rosadas, idénticas a luces. En otoño los barrenderos queman las hojas y los niños se llenan los bolsillos de castañas. Yo también las recogía en otros tiempos. Las llevábamos a casa a cientos. Primorosas, charoladas, se acumulaban en los cajones, estorbando a todo el mundo, y durante mucho tiempo había que barrerlas de debajo de los armarios y las camas. Donde más había siempre era bajo un gran diván. Era un buen diván: mullido, amplio. Yo dormía en él. Había muchas chinches, pero vivíamos en armonía y no me incordiaban. Después de comer, la abuela siempre descansaba en él. Yo la tapaba con un abrigo viejo que no tenía más cometido que ese y le acercaba algún libro de memorias o Anna Karénina. Después le buscaba las gafas. Solían estar en el aparador, en el cajón de las cucharas. Para cuando las encontraba, la abuela ya se había dormido. Y el viejo gato Fracas, con los bigotes quemados, entornaba los ojos bajo el cuello pelado del abrigo…

¡Dios mío, cuánto tiempo ha pasado!… Aunque puede que nunca haya ocurrido, y solo me lo parezca…

A mano derecha había un gran armario ropero. De críos, nos metíamos en él cuando jugábamos al escondite. Entonces aún estaba en el pasillo. Después abrieron una puerta en el pasillo y lo trasladaron a la habitación. En el armario había sombreros guardados en cajas de cartón. Estaban cubiertos de polvo, solo se lo quitaban en vísperas de Año Nuevo, del Primero de Mayo y del cumpleaños de mamá, el 24 de octubre.

Detrás del ropero estaba la cómoda con un espejo ovalado y un sinfín de jarritas y frascos. No recuerdo cuándo hubo perfume en esos frascos, pero, por la razón que fuera, no nos dejaban cogerlos. Si se quitaba el tapón y se aspiraba con fuerza, todavía se podía captar el aroma del perfume.

Seguidamente estaba la mesilla de noche… O no, había una butaca azul con una pata atada. No podía uno sentarse en ella, algo de lo que siempre se advertía a las visitas. Luego ya venía la mesilla. Estaba llena de mullidas zapatillas a cuadros, y en el cajón había unas cajitas con los polvos y las pastillas de la abuela. Hacía tiempo que ya nadie se aclaraba con su contenido. También se guardaba allí el vasito para la valeriana, no fuera a ser que el gato lo encontrase…

Y todo esto sigue allí ahora… con ellos.

La última postal de mi madre la recibí tres días después de la notificación de la caída de Kiev.18 Estaba fechada todavía en agosto. Mi madre escribía que habían rechazado a los alemanes, que apenas se oían cañonazos, que habían abierto el circo y el Teatro de la Comedia Musical. Y concluía: «Escribe más a menudo, aunque ya sé que no tendrás tiempo; aunque no sean más que tres palabras…».

Han pasado diez meses desde entonces. De vez en cuando saco de un bolsillo lateral la tarjeta y miro las letras finas e indescifrables. Se han difuminado con la lluvia y el sudor. En una parte, justo abajo del todo, ya no se distinguen las palabras. Pero me las sé de memoria. Me sé toda la postal de memoria… En el lado de la dirección, a la izquierda, hay un anuncio de Rezinotrest:19 unas piernas calzadas con botas altas. Y a la derecha, el sello: la estación de metro Maiakóvskaia.

De niño me aficioné a la filatelia y les pedía a todos los amigos y conocidos que pegaran en los sobres sellos nuevos y bonitos. El caso es que también esta vez mi madre eligió uno precioso, como en la infancia… En casa los guardábamos en una caja pequeña y alargada, a la izquierda de la mesa. Y mi madre, seguramente, habría estado mucho tiempo escogiendo, hasta detenerse en este, verde y vistoso. De pie, inclinada sobre la mesa, con las lentes quitadas, los examinaría con sus ojos miopes, entrecerrados…

¿Será posible que no vuelva a verla nunca más? Pequeña, inquieta, con lentes doradas y una verruga diminuta en la nariz. De niño, me gustaba besar esta verruga.

¿Será posible que no volvamos a sentarnos junto al samovar hirviente, con un lado abollado, a tomar té con la confitura de frambuesa de mamá, nuestra preferida? ¿Que nunca más me pase ella la mano por el pelo, diciendo: «Hoy tienes mala cara, Yurok. Igual deberías acostarte más temprano»? ¿Que por la mañana no vuelva a freírme en el hornillo patatas cortadas en rodajas gruesas, como a mí me gustan?…

¿Será posible que no me acerque nunca más corriendo a la esquina a comprar el pan, que no deambule por las calles de Kiev, sumergidas en el aroma de los tilos en flor, que no vaya en verano a la playa, a la isla Trujánov?…20

¡Amado, amado Kiev!… ¡Cómo he echado de menos tus anchas calles, tus castaños, los ladrillos amarillos de tus casas, las columnas de color rojo oscuro de la universidad! ¡Cómo me gustan los taludes del Dniéper! ¡En invierno íbamos allí a esquiar, en verano nos echábamos en la hierba, contábamos estrellas y oíamos las perezosas sirenas de los barcos nocturnos… Y después volvíamos por la tranquila Kreshchátik,21 con los escaparates ya apagados, y sobresaltábamos a los vigilantes, que dormitaban en silencio en los portales, arropados, incluso en verano, en sus peludas zamarras…

También ahora paseo a veces por la Kreshchátik. Me envuelvo en la capa de agua, cierro los ojos y voy desde Bessarabka22 hacia el Dniéper. Me paro cerca del Schanzer, el mejor cinematógrafo del mundo. Eso nos parecía en la infancia. Había unas esculturas que hacían sonar sus largas trompetas alrededor de la pantalla, unos altares con cintas rojas que ondeaban como llamas y un peculiar y estimulante aroma cinematográfico. ¡Cuántos momentos dichosos viví en este Schanzer!… La tumba india, El ladrón de Bagdad, La marca del Zorro… ¡Dios mío, no me llega el aliento!… Y un poco más lejos, cerca de la calle Proreznaia, en el angosto Korso, con butacas sin numerar, echaban películas de vaqueros. Persecuciones, tiroteos, mustangs, Colts, mujeres en pantalones, malhechores de finos bigotes y sonrisas sarcásticas… Y en el Ekspress —que más tarde, por alguna razón, pasó a llamarse prosaicamente Segundo Goskinó— ponían filmes de salón con Pola Negri, Asta Nielsen y Olga Chéjova. A nosotros no nos gustaban demasiado estas películas, pero el taquillero del Ekspress era conocido nuestro, e íbamos allí sin falta cada viernes.

Tuerzo por la calle Nikoláievskaia.23 Es la más imponente de todas las calles de Kiev. Tilos cuidadosamente podados, rodeados de rejas. Grandes faroles lechosos, colgados de gruesas cadenas que iban de una casa a otra. Los deslumbrantes Lincoln delante del Kontinental.24 Y al lado del circo una multitud de niños espera la salida de Yan Tsygán, haciendo apuestas sobre el combate de ese día entre Danilo Pasunko y la Máscara de la Muerte.

Y, seguidamente, las calles Ólguinskaia e Institútskaia, y el edificio del banco, del que sobresalen, en las esquinas, unas torrecillas que no se sabe si son góticas o románicas… Lipki,25 callado y soñoliento, fresco incluso en los tórridos mediodías de julio. Las confortables mansiones con las ventanas cubiertas de polvo… Los olmos centenarios del jardín de palacio… El susurro de las hojas bajo los pies… Y… ¡alto! Una pendiente. Más allá está el Dniéper; y el azul en la distancia; y el cielo inmenso; y Podol,26 llano, erizado de chimeneas; y la esbelta silueta de la iglesia de San Andrés, colgada sobre el abismo; los barcos, que chapotean con sus ruedas; los tintineos del tranvía de Dárnitski…27

Amado, amado Kiev…

¡Qué lejos está todo eso ahora! ¡Cuánto tiempo ha pasado, Dios mío! Alguna vez existió la facultad, y existieron los dibujos, y las pizarras, y esas noches tan breves sin dormir antes de los exámenes, y la resistencia de materiales, y toda clase de teorías de composición arquitectónica, y otras veinte asignaturas más de las que ya me he olvidado…

Éramos seis amigos inseparables: Anatoli Serguéiev, Rudenski, Vergún, Liusia Strizhova y el pequeño y alegre Shurka Grabovski. Todo el mundo lo llamaba, no sé por qué razón, Chízhik.28 Estudiábamos juntos, siempre salíamos juntos de excursión. Participábamos juntos en todos los concursos. Al acabar los estudios, entramos en la misma oficina. Habíamos empezado a trabajar, acabábamos de comprar escuadras nuevas, estuches de compases, y…

Chízhik murió a las afueras de Kiev, en Goloséiev. Mi madre me lo contó en una carta. Lo ingresaron en el hospital donde ella trabajaba: le habían amputado las dos piernas. De los demás no sé nada a ciencia cierta. Parece que Vergún quedó atrapado en el cerco. Rudenski, que era miope, no fue movilizado y, por lo visto, lo evacuaron. Me acompañó a la estación. Creo que Anatoli está en transmisiones; alguien me lo dijo, ya no recuerdo quién.

¿Y qué habrá sido de Liusia? ¿Es posible que la hayan evacuado? Me extrañaría… Tiene a su madre, vieja y enferma; escribí a una tía suya que vive en Moscú, pero tampoco sabía nada. Hace dos años, lo recuerdo como si fuera ahora, en el cumpleaños de Liusia estuvimos con ella en el Dniéper. Montamos en un polutriguer29 ligero, veloz, con asientos móviles, y fuimos lejos, más allá del Natalka,30 pasado el puente estratégico. Allí estaba nuestro lugar favorito: una playa pequeña, preciosa, oculta entre los juncos y los sauces. Nadie conocía ese sitio, y siempre estaba desierto. Allí el agua era transparente como el cristal, y se trataba un lugar estupendo para saltar a la carrera desde la orilla elevada… Después, cansados, con las ampollas provocadas por los remos aún recientes en las manos, nos sentábamos en el parque de Palacio y escuchábamos la Quinta sinfonía de Chaikovski. Nos sentábamos en un banco, en un lateral. Cerca había unas flores decorativas de un color rojo vivo. El director de la orquesta llevaba también una flor en el ojal…

—¿Vamos a hacer una tercera línea? —me pregunta alguien al oído.

Me sobresalto.

Valega, en cuclillas, me mira inquisitivo con sus ojos menudos, brillantes como los de un gato.

—Una tercera línea… No, no vamos a hacer una tercera línea. Pasad al cuarto sector, junto al embarcadero.

Llevamos el resto de las minas hasta el embarcadero y empezamos a minar. Aún quedan alrededor de cuarenta.

18Tras una encarnizada batalla, los alemanes controlaron totalmente Kiev el 26 de septiembre de 1941.

19Monopolio estatal de la industria de la goma.

20La isla Trujánov (Trujániv, en ucraniano) está situada en el río Dniéper, frente al centro histórico de la ciudad de Kiev.

21La calle Kreshchátik (en ucraniano, Jreshchátyk) es la principal arteria del centro de Kiev.

22Nombre de una conocida plaza, así como del mercado cerrado que hay en ella, en el centro histórico de Kiev.

23La calle Nikoláievskaia (que debía su nombre al emperador ruso Nicolás II) pasó a llamarse calle de Karl Marx en 1919; en 1996 fue rebautizada como calle del Arquitecto Horodecki. Se encuentra en el distrito de Pechersk, en la zona central de la capital ucraniana.

24El lujoso hotel Kontinental (destruido durante la Segunda Guerra Mundial) se encontraba en la calle Nikoláievskaia.

25Lipki (Lypky en ucraniano) es un barrio situado en el centro de Kiev, en el distrito de Pechersk; en él se encuentran las sedes de las principales instituciones políticas ucranianas.

26El barrio de Podol (Podil en ucraniano) ocupa la parte más baja del centro histórico de Kiev, a orillas del Dniéper.

27Dárnitski (Dárnytsky, en ucraniano) es un barrio de Kiev situado en la orilla izquierda (oriental) del Dniéper.

28Chízhik es el diminutivo de chizh, nombre ruso del lugano (Spinus spinus), pájaro canoro de la familia del jilguero.

29Embarcación a remo, estrecha y alargada, muy ligera.

30Parque situado a orillas del Dniéper, en el distrito Obolonski de la capital ucraniana.

IV

Por la mañana, un Messerschmitt31 se pasa un buen rato dando vueltas sobre nuestra posición. No abrimos fuego: ahorramos munición. Dos grandes escuadrillas de Heinkel y una de Junkers 88 avanzan a mucha altura hacia el nordeste.

A eso de las siete de la tarde, procedente de nuestro vecino de la derecha —el tercer batallón del 852.° Regimiento—, se presenta en nuestro puesto de mando un joven teniente con una gorra de plato nuevecita, ribeteada de rojo. Pregunta cómo estamos y qué nos proponemos hacer. Ellos también están tranquilos. Son unos sesenta hombres. Cinco ametralladoras. Pero ningún mortero. Le damos una comida y lo mandamos de vuelta.

Cuando oscurece iniciamos la retirada. Cargamos dos carros y prescindimos del tercero. El brigada de Shiriáiev, el tuerto Pilipenko, no puede separarse de ninguna manera de sus reservas: unas viejas botas, sillas de montar, sacos llenos de trapos. Gruñendo y maldiciendo tanto a los alemanes como a la guerra, y mientras espanta tranquilamente las moscas de Sirenka, un caballo castrado, de pelaje negro, va colocando sus sacos por todas partes en el carro. Shiriáiev se los tira. Pilipenko, con aire indiferente, mastica una pata de cabra y, cuando Shiriáiev se aleja, vuelve a meterlos con mucho cuidado debajo de las cajas de la munición.

—¡Abandonar unas botas como estas! Dios no lo quiera. Aún nos queda mucho por andar.

Y cubre con una arpillera rota los sacos que asoman por debajo de los cajones.

A las once empezamos a retirar a los combatientes. Llegan de uno en uno, en silencio, y se tumban sin decir nada en lo que fue en tiempos el césped verde del patio. Fumando a escondidas, se acuestan y se recolocan los peales.

A las doce en punto disparamos la última salva desde el mismo patio, y partimos.

Por un tiempo se ve a través de los pinos la blanca silueta de la casa, antes de desaparecer.

Ya no existe la defensa de Oskol. Todo lo que ayer aún estaba vivo, lo que disparaba y amenazaba con metralletas y fusiles, lo que quedaba señalado en el mapa con pequeños arcos rojos, zigzags y sectores entrecruzados, lo que había costado treinta días con sus noches, lo que había sido cavado y cubierto por tres o cuatro techos, camuflado concienzudamente con hierbas y ramas… todo esto ya no le hace falta a nadie. Dentro de unos días todo se convertirá en un cenagal, lleno de un agua negra y hedionda, donde criarán las ranas; se derrumbará; se cubrirá en primavera de pastos verdes y frescos. Y solo los niños, con el agua hasta las rodillas, deambularán un día por estos parajes donde estuvieron emplazadas en tiempos las ametralladoras que atacaban desde los flancos y golpeaban a corta distancia, y recogerán las balas oxidadas. Todo esto lo estamos abandonando sin combatir, sin hacer un solo disparo…

Marchamos por un pinar ralo, joven, plantado seguramente no hace mucho. Pasamos cerca de los refugios del Estado Mayor. No habíamos terminado los refugios para los combatientes. Se ve la fosa a medio cavar. Se adivinan en la oscuridad los troncos de los pinos recién cepillados. Los llevábamos a hombros desde el cercano bosquecillo para cubrir los refugios.

Petropávlovka es interminablemente larga, polvorienta. Hay una iglesia con un agujero en el campanario. Un puentecillo medio podrido que precisamente hoy, de acuerdo con los planes, habríamos tenido que arreglar.

Silencio. Un silencio asombroso. Ni los perros ladran. Nadie sospecha nada. Duermen. Pero mañana se despertarán y verán a los alemanes.

Y marchamos en silencio, como admitiendo nuestra culpa, mirando al suelo, sin volver la vista, sin despedirnos de nada ni de nadie, derechos hacia el este, con un azimut de cuarenta y cinco grados.

Valega camina a mi lado. Va cargado con la mochila, dos cantimploras, un cazo, la cartera de campo y el portaplanos, además de la funda de la máscara antigás, llena hasta arriba de pan. Yo quería desprenderme de algunas cosas antes de la partida para llevar menos peso. Pero él no me ha dejado ni acercarme al saco.

—Yo sé mejor lo que necesita, camarada teniente. La última vez se ocupó usted de recoger, y se olvidó de los polvos de dientes y de la brocha y el cuenco de afeitar; de todo eso. Hubo que recurrir a los químicos.

No había nada que objetar. Valega tiene un carácter dictatorial, y es impensable discutir con él. En general, es un muchacho notable. Jamás pregunta nada y no para quieto un momento. Adondequiera que lleguemos, a los cinco minutos ya está lista la tienda de campaña, acogedora, confortable, tapizada invariablemente con hierba fresca. Tiene siempre el cazo reluciente, como nuevo. Nunca se separa de sus dos cantimploras: de leche y de vodka. No sé de dónde lo saca, pero siempre están llenas. Sabe cortar el pelo, afeitar, arreglar botas, encender una hoguera bajo un aguacero. Todas las semanas tengo una muda disponible, y zurce los calcetines casi como una mujer. Si estamos a orillas de un río, hay pescado a diario; si acampamos en el bosque, tenemos fresas, arándanos y setas. Y todo esto sin decir nada, con celeridad, sin el menor comentario por mi parte. En estos nueve meses de vida en común ni una sola vez he tenido que enfadarme con él.

Ahora camina a mi lado con paso suave y silencioso de cazador. Sé que, en cuanto hagamos un descanso, extenderá la capa de agua en un sitio seco y aparecerá en mis manos un pedazo de pan con mantequilla y habrá leche en el jarro limpio y esmaltado. Y él se echará cerca de mí, menudo, con su cabeza redonda, mirando en silencio las estrellas y chupando una pipa pequeña y deforme que hace que parezca un viejo, aunque solo tiene dieciocho años.

No habla de sí mismo. Lo único que sé es que no tiene ni padre ni madre. Solo una hermana casada, que anda por ahí y a la que prácticamente no conoce. Lo condenaron, pero no dice por qué. Estuvo en la cárcel. Lo soltaron anticipadamente. Ha venido a la guerra como voluntario. Su auténtico apellido es Vólegov, con acento en la primera o. Pero todos lo llaman Valega. Eso es cuanto sé de él.

Pocas veces hablamos: es callado e introvertido. Solo una vez se abrió mínimamente. Fue en primavera, hace unos tres meses. Estábamos calados hasta los huesos y exhaustos. Nos secábamos junto a la hoguera. Yo escurría los peales, él preparaba un concentrado de mijo en una lata de conservas. Llevábamos ya dos semanas alimentándonos a base de este concentrado y no podíamos mirarlo con indiferencia.

Reinaba la oscuridad y hacía frío. La capa de agua, mojada, se ahuecaba y no calentaba nada. Estábamos los dos solos.

Con la pipa en la boca, alumbrado por las llamas rojizas de la hoguera, parecía un gnomo preparando un brebaje mágico.

—Cuando acabe la guerra —dijo—, volveré a mi tierra y me construiré una casa en el bosque. De troncos. Me encanta el bosque. Y usted vendrá a verme y pasará tres semanas conmigo. Iremos juntos a cazar y a pescar…

Sonreí:

—¿Por qué precisamente tres semanas?

—¿Cuántas si no? —Valega se sorprendió, pero su expresión no se alteró ni pizca. Siguió dando caladas a la pipa y removiendo la kasha32 con indiferencia—. Más no va a poder usted. Tendrá trabajo. Pero tres semanas sí. Conozco unos sitios donde hay osos, y alces, y lucios de quince libras de peso. Tenemos buenos sitios en Altái. No como estos de aquí. Ya lo verá. —Sacó y relamió la cuchara—. Y le agasajaré con pelmeni.33 Sé preparar los pelmeni. De un modo especial, al estilo nuestro.

Esta fue toda la conversación.

Ahora lo miro y le pregunto:

—Bueno, ¿qué, Valega? ¿Cuándo vamos a probar tus pelmeni?

Ni siquiera ha sonreído.

—No hay buena carne. Y aquí no se pueden preparar como es debido.

—¿Así que habrá que esperar a que termine la guerra?

No contesta y sigue andando. Las botas le quedan demasiado grandes y lleva las punteras dobladas hacia arriba; en cambio, el gorro le está pequeño: se le levanta en plena coronilla. Sé que lleva prendidas tres agujas de zurcir con hilo blanco, negro y caqui.

A eso de las siete hacemos un largo descanso. En el mapa la aldea se llama Vérjniaia Duvanka. Pero aquí la llaman Vershílovka. Está a veintidós kilómetros de Petropávlovka. De modo que hemos recorrido unos treinta. No está mal, el camino es difícil.

Los soldados están cansados por la falta de costumbre. Tras desprenderse de los macutos, se tumban a la sombra entre unos frutales, estirando las piernas. Los más avispados trasportan leche y riázhenka34 en los cazos. Valega también ha conseguido por ahí una hogaza de pan blanco y miel en panal.

Como y lo celebro, a pesar de que no tengo apetito. No conviene ofender a Valega.

Me duelen los pies. Tengo una rozadura leve en el talón izquierdo. En general, con las botas la cosa pinta mal, están destrozadas. No me han llegado unas de lona. No va a haber más remedio que atarlas con alambre. Tendría que haber hecho caso a Valega y haber llevado por un día los botines, mientras me arreglaban las botas altas. Y ahora cualquiera sabe cuándo encontraremos un almacén de ropa. El regimiento, seguramente, ya estará lejos, a unos setenta u ochenta kilómetros. Si han avanzado estos dos días, no puede ser menos. Es posible que esté a la defensiva en algún sitio o que intente abrirse paso a través de los alemanes. La población local dice que «ранком в недiлю проходили солдати. A увечерi пушки йшли.».35 Tienen que ser de nuestra división. «Тiльки годину постояли i далi подались. Tакi заморенi, невеселi солдати».36

¿Pero dónde está el frente? ¿Delante, detrás, a la derecha, a la izquierda? ¿Existe? En el mapa suele señalarse con una gruesa línea roja; el enemigo, con una azul. Ayer esta línea azul aún quedaba al otro lado del Oskol. ¿Y ahora?

Parece que hasta esta mañana los alemanes no han emprendido ninguna acción. Lo más probable es que no hayan mandado a sus exploradores hasta las dos, al darse cuenta de que nosotros estábamos callados. A las tres o a las cuatro empezarían a enviar a la infantería. Más tarde ya, vendrían las concentraciones, las órdenes y demás, a eso de las cinco. Ahora son las ocho, las ocho menos cinco. La patrulla motorizada, sin duda, habría podido alcanzarnos. Posiblemente no dispongan de ella. Y la infantería no nos dará alcance. Los tanques y demás vehículos no pueden pasar a este lado antes de que caiga la noche, incluso hasta mañana por la mañana. Todo depende de si los alemanes cuentan con un parque de pontones.

Los alemanes han llegado a Vorónezh. Es posible que ya lo hayan tomado. ¿Por qué no se oyen los tiros? Anteayer todavía se oía el cañoneo por el norte. Después fue remitiendo y se desplazó hacia el nordeste. Ahora no se oye nada, en general. Reina el silencio.

Los soldados se agolpan alrededor del caldero del kulesh.37 Como siempre, se quejan de que les echan poco. Sacuden los manzanos. Me levanto y me acerco a Shiriáiev. Está sentado, limpiando su pistola. Al lado se secan los peales.

—¿Nos ponemos en marcha?

Con los ojos entornados, Shiriáiev mira al trasluz el cañón de la pistola.

—En cuanto coman los muchachos, nos movemos. Veinte minutos, no más.

—¿Cuánto falta hasta Novo-Bélenkaia?

—Unos sesenta o setenta kilómetros. Ahí está el mapa.

Lo calculo por el mapa. Me salen sesenta y cinco kilómetros.

—Dos etapas más.

—Si apretamos el paso, llegaremos mañana a la hora de comer.

—Podemos llegar, pero no sé si encontraremos a alguien. Me temo que no sea a quien nos conviene. No me gusta este silencio…

Se acerca el primer asistente, cubierto de pecas, el teniente Savrásov. Tiene aire preocupado. Se sienta, fuma.

—Ya nos faltan dos hombres.

Shiriáiev deja la pistola encima de un peal y se vuelve hacia Savrásov.

—¿Cómo que faltan?

—El diablo sabrá cómo… Sidorenko, de la primera compañía, y Kvast, de la segunda. Anoche aún estaban…

—¿Dónde se habrán metido?

Savrásov se encoge de hombros.

—¿No tendrían rozaduras en los pies? ¿Eh?

—No creo.

—Que se presenten los jefes de las compañías.

Shiriáiev recoge rápidamente la pistola y se enrolla los peales. Aparecen los jefes de las compañías.

Resulta que Sidorenko y Kvast son paisanos. De una aldea cercana a Dvuréchnaia. A uno de ellos incluso había ido a visitarlo su mujer cuando estábamos en la línea de defensa. Siempre andaban juntos, aunque pertenecían a distintas compañías. Antes no se había advertido nada en ellos.

Shiriáiev escucha en silencio, apretando mucho los labios. Mira hacia un lado. Sin levantarse y sin mirar a los jefes de las compañías, habla despacio, casi sin expresión:

—Si desaparece aunque sea un solo hombre más, les disparo con esta misma pistola. —Da un golpe en la pistolera—. ¿Entendido?

Los jefes de las compañías no responden, miran al suelo sin moverse. A uno de ellos se le contrae un párpado.

—A esos dos ya no hay quien los encuentre. Están en su casa, valientes defensores… Para ellos, la guerra ha terminado… —Maldice y se levanta—. Llamen a sus hombres.

Tiene los ojos entrecerrados y punzantes. Nunca lo había visto así. Se arregla la guerrera, se estira las arrugas de la cintura —todo esto con movimientos bruscos y tajantes—, le pone el seguro a la pistola y se la guarda en la funda.

Los soldados salen al camino. Se enrollan los peales sobre la marcha. Llevan en las manos los cazos con la leche. En las puertas están paradas las mujeres, calladas, con las manos pesadas y toscas pegadas al cuerpo. En todas las casas se quedan mirando cómo pasamos de largo. También los niños miran. Nadie corre detrás de nosotros. Todo el mundo está quieto, mirando.

Solo una abuela, justo en el extremo de la aldea, se acerca a nosotros con sus pasitos de anciana. Tiene la cara llena de arrugas, como una telaraña. Sostiene un puchero con riázhenka. Uno de los soldados le extiende el cazo. «Gracias, abuela». La abuela lo persigna a toda prisa, y con la misma prisa se retira cojeando, sin volverse.

Nosotros seguimos nuestro camino.

31Los aviones alemanes Messerschmitt —a menudo aparecen mencionados en la obra en la forma apocopada: Messer—, especialmente el Messerschmitt Bf 109, desempeñaron un papel de primer orden durante la Segunda Guerra Mundial.

32Especie de gachas.

33Plato de pasta rellena de carne o pescado, probablemente originario de Siberia o de la región de los Urales.

34Leche hervida y fermentada.

35El domingo por la mañana pasaron soldados, y por la noche cañones.

36Solo estuvieron una hora y siguieron adelante. Unos soldados tan exhaustos, tan tristes.

37El kulesh (en ucraniano, kulish) es una especie de sopa, a base de mijo, verduras y tocino, propia de Ucrania y Rusia meridional.

V

Nos encontramos con Ígor de forma totalmente inesperada. Aparece con Lazarenko, enlace del Estado Mayor, los dos a caballo, como salidos de debajo de la tierra. Los caballos, cubiertos de espuma, relinchan. Ígor viene sin gorro, negro de polvo, con un arañazo en la mejilla.

—¡Agua!

Bebe con ansia de la cantimplora. Con la cabeza inclinada hacia atrás, bebe un buen rato, moviendo la nuez. El agua se le derrama por el cuello del uniforme, dejándole unas líneas blancas en el cuello y la barbilla. No preguntamos nada.

—Ata la yegua, Lazarenko…

Lazarenko se lleva los caballos. La yegua alazana grande —yo diría que es del comisario— cojea. Una bala le ha atravesado la pata trasera izquierda. La sangre se ha coagulado, se le pegan las moscas.

Ígor se limpia los labios con la palma de la mano y se sienta en el arcén.

—Esto se va a la mierda —dice brevemente—, el regimiento está destrozado…

Nos quedamos callados.

—Ha caído el mayor… también el comisario…

Ígor se muerde el labio inferior. Tiene los labios negros del polvo, resecos, agrietados.

—El segundo batallón no se sabe dónde está ahora mismo… Del tercero no quedan ni los restos. No hay artillería. Solo ha quedado un cañón de 45 milímetros, y tiene una rueda averiada… Dadme un pitillo… He perdido la petaca.

Fumamos los tres. No hay periódicos, arrancamos unas hojas del cuaderno.

—Maksímov está ahora al frente del regimiento. También está herido. En la mano izquierda… en la palma. Me ha ordenado buscaros y deciros que os deis la vuelta.

—¿Adónde?

—Quién sabe ahora adónde… ¿Tenéis un mapa? A mí no me ha quedado nada. Ni mapa, ni portaplanos, ni enlace. He tenido que traerme a Lazarenko.

—¿Y qué es de Afonka? ¿Lo han matado?

—Está herido… Igual ya está muerto… Le han dado en el vientre… Lo han llevado al batallón sanitario, pero también está desmantelado…

—¿El batallón sanitario?

—Sí, también. Y la compañía de transmisiones de la división, y toda la retaguardia… Dame un poco más de agua…

Da unos cuantos tragos más, se enjuaga la boca. Solo ahora me doy cuenta de lo mucho que ha adelgazado en estos dos días. Tiene las mejillas hundidas. Le brillan los ojos de gitano, el pelo encaracolado se le pega a la frente.

—En resumen, ahora serán en el regimiento unos cien hombres. Para ser más exactos, cuando me fui eran cien. Eso en total, con los almacenistas y los cocineros. Tus zapadores por ahora están casi intactos. Creo que solo hay uno herido… ¿Me das fuego?

Enciende su pitillo, sujetando con los dedos el mío. Da una profunda calada. Expulsa una fuerte y espesa bocanada de humo.

—Total, que Maksímov ha dicho que os buscara y que vayamos a reunirnos con él.

Shiriáiev saca el mapa.

—¿Reunirnos con él? ¿En qué punto?

—Hemos perdido el contacto con el Estado Mayor de la división. —Ígor se rasca el cogote con la boquilla—. El propio Maksímov ha tomado la decisión. Por lo visto, el Estado Mayor de la división ha quedado desconectado de nosotros. Su última posición estaba a veinte kilómetros de Novo-Bélenkaia. Pero nosotros no llegamos a Novo-Bélenkaia.

—¿Y dónde están ahora los alemanes?

—¿Los alemanes? Zampándose unos huevos fritos a diez o doce kilómetros de aquí. Regados con Schnapps…

—¿Son muchos?

—¡Suficientes! Hemos contado unos cuarenta camiones. Todos de cinco toneladas, de tres ejes. Calcula dieciséis hombres en cada uno, y ya son seiscientos cincuenta.

—¿Y adónde se dirigen?

—No me han informado. De allí salen dos carreteras. Una pasa por aquí; la otra, una especie de pista, va al sur…

—¿Qué dirección ha señalado Maksímov?

—¿Maksímov? —Ígor señala con el dedo en el mapa—. Hacia Kantemírovka. Más exactamente, hacia la aldea de Jútorki. Si no los encontramos allí, entonces seguimos derechos al sur, hacia Starobelsk.

Mandamos levantarse a los soldados.

Nos salimos de la carretera. Seguimos por un camino vecinal. Alrededor, hasta donde alcanza la vista, los altos trigos se inclinan bajo el peso del grano. Los soldados arrancan espigas, las trituran con las palmas y mastican los granos maduros y dorados. Muy arriba, en el cielo, cantan las alondras. Vamos en camiseta: la guerrera da mucho calor.

Resulta que todo había sucedido del modo más inesperado. Habían llegado a no sé qué aldea, se instalaron allí. Ígor estaba con el tercer batallón. El segundo se encontraba más adelantado, a unos cinco kilómetros. Habían empezado a preparar la comida. Unos soldados heridos que pasaron por la aldea les dijeron que los alemanes estaban lejos, como a cuarenta kilómetros: por lo visto, los habían frenado.