Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gallo Nero

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: narrativas

- Sprache: Spanisch

«La Europa sentimental, patria de la lentitud, es otro paraíso perdido. Era nuestro último lujo, nuestro último valor. Era vivir la vida. Sin embargo, se compran Bugattis para quemar las etapas de un destino que les parece absurdo. Nada podrá devolvernos el silencio y la lentitud de las cosas.» Publicado por primera vez en 1932, este ensayo de geografía literaria está a medio camino entre un diario de viaje y un diario privado, entre la prosa y la poesía. En tierras del Danubio es el relato de varias estancias durante las cuales De Rougemont descubre parte de la Europa central: Prusia Oriental y sus castillos, Viena, Hungría, el lago de Garda, Tubinga (donde visita la torre de Hölderlin) y Suabia, al suroeste de Stuttgart. Esta edición incluye también su estancia en Nueva York y la vuelta a Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Son páginas de un lirismo admirable, y profusas en intuiciones brillantes que conforman un mapa de los afectos de la nueva Europa central.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 208

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

NARRATIVAS GALLO NERO

96

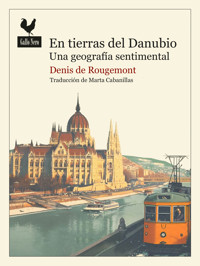

En tierras del Danubio

Una geografía sentimental

Denis de Rougemont

Traducción de Marta Cabanillas

Título original:

Le paysan du Danube et autres textes

Primera edición: enero 2025

© 1932 Denis de Rougemont

© 2025 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.

© 2024 de la traducción: Marta Cabanillas

Diseño de cubierta: Raúl Fernández

Corrección: Chris Christoffersen

Maquetación: David Anglès

Conversión digital: Pilar Torres

La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por Ace Traductores

ISBN: 978-84-19168-68-9

Depósito legal: M-261-2025

En tierras del Danubio

Introducción. Sentir Europa central

Un acuerdo que no resuelve nada

Sucede que, al salir de París, el tren de periferia que lleva de vuelta al cargamento de sonámbulos entumecidos por el humo que se ocultan tras los diarios vespertinos es adelantado lentamente por el rápido de Bretaña. Esa larga y luminosa estela de las vacaciones, ráfaga de esperanzas desbocadas que nos roza, provoca en los que se quedan una sensación imprecisa de exilio y placer cuya influencia suelo percibir en la mirada de mis vecinos de asiento. Del mismo modo, en otras ocasiones me he estremecido con el tránsito de los trenes rápidos de Europa central, pero no por aquel júbilo nostálgico, sino por un ardor fugaz que evidenciaba la desconcertante intensidad del ambiente. El traqueteo del expreso de Mitropa por el valle de Innsbruck equivale en mis pensamientos al paso del Sturm und Drang a cien kilómetros por hora.

Europa central es una de esas realidades que se reconocen de inmediato por el particular escalofrío que provoca. Su recuerdo se perpetúa con poca cosa. Afloran imágenes campestres y tejados puntiagudos de un pueblo en medio de un valle frondoso y fértil (es Suabia, es Turingia, es la vida burguesa) que contrastan con un macizo central de pinos y lagos secretos, corazón oscuro y atormentado del continente. Esa región escarpada entre Múnich, Salzburgo y Praga que constituye el decorado voluptuoso y lúgubre de tantos dramas alimentados por la soledad. Y esas llanuras que se acaban mezclando con las estepas. Desmesura y nostalgia.

Las ciudades van surgiendo despacio en esas tierras que no son provincianas en absoluto. Esas capitales de raíces profundas concentran la vida de los aledaños, marcan visiblemente su pauta. Algunas, sin embargo, según lo confusa que sea la época, intentan vivir por sí mismas. Quitan los parques que las unían al campo, se rodean de fábricas y adquieren de inmediato la agitación característica de los organismos humanos que se apartan de la vida vegetal. De este modo, Berlín regula el flujo de su fermento de amargura intelectual en una pequeña superficie mineral donde la vida se descompone de forma virulenta. Sin embargo, Stuttgart, más moderna, planta árboles, esparce casas por sus colinas, se airea y vuelve a ser una ciudad campestre al tiempo que un centro espiritual.

Diferencias que nacen y viven unas de otras, contrastes que nunca se equilibran, violencia y melancolía, paisajes que son estados de ánimo e infunden alternativamente cinismo o bonhomía: todo está impregnado de una nostalgia incorregible, la de llegar a un gran y complejo acuerdo que tratase de resolverla en vano.

Hace un tiempo, demorándome en esa geografía sentimental, concebí la idea de crear un mapa de los afectos de la nueva Europa central. Daba la impresión de que los nombres de los tratados de la Gran Guerra, Versalles y Trianón, casaban mejor con viejas tradiciones sentimentales que con la hipócrita solemnidad de los políticos. Ese proyecto, por otra parte, complacía un gusto por la representación gráfica y las imágenes elegantes, algo que, pensándolo bien, me parecía demasiado francés como para dar cuenta de una realidad que, precisamente, me atraía por ser extranjera. Aun así, un buen día podría haber sucumbido a la tentación de lo pictórico y, en sintonía con los tiempos, delimitar las fronteras de ciertos países cuya existencia legal apenas se acababa de reconocer… pero preferí subirme a un expreso.

Para sanar de Descartes, se debe amar durante un viaje: uno descubre enseguida que no hay nada comparable. ¿Para qué esa necesidad de fijar, limitar y ubicar en el espacio unos sentimientos o deseos infinitos cuya realidad solo reside en el corazón que ama?1 Todo se volvía inexplicable e inequívoco, el amor solo existía entre mis brazos y ningún camino, ninguna distancia medible, llevaba desde Sinceridad del Afecto hasta San Masoca del Demonio, pero todo se entremezclaba maravillosamente con un humor indescriptible y entre lágrimas… Era joven.

El titanismo y la metamorfosis

«Metamorfosis» y «paradoja» podrían ser las palabras clave de la Europa sentimental. ¿Por qué nuestra lengua las traduce, en aras de una convención que sería oportuno revisar, por «desmesura» y «desorden»? Es absolutamente cierto que la palabra desmesura, en la mente de un burgués cartesiano, representa algo risible de entrada, pero una traducción exacta solo serviría para alejar la excusa de un malentendido pertinaz. Si hablamos de paradoja, Fulano piensa en conversaciones de bar, mientras que cualquier doctor en Filosofía evoca el concepto de ironía según Sartre, la dialéctica según Hegel y quizá también la pasión de Kierkegaard. ¡Pero entonces llega Mengano y habla de las brumas nórdicas!

La metamorfosis tiene el innegable efecto de convertir en ineficaz cualquier legalismo —el único juicio posible se produce entre iguales—. Para quienes la religión no es más que una garantía, la paradoja se revela como una burla desesperada. Los malentendidos surgen sin cesar cuando entran en contacto los elementos más básicos de dos mundos cuya síntesis conformaría el esplendor de esta época y, además, nuestra salvación.

Entre los rasgos habituales de la mentalidad germánica, aquellos que resultan más llamativos son los determinados por la moral del titanismo. Sin embargo, esta entraña la realidad de la metamorfosis. Los demás rasgos pertenecen al ámbito de un sentimentalismo particular, una síntesis paradójica y nunca adecuada entre el sueño y la realidad. Ignorar o subestimar esa verdad espiritual es condenarse a ignorar, a subestimar, una visión del mundo que mañana puede traducirse en argumentos encarnizados. Y si bien hoy en día hay ámbitos en los que, con razón, deben ahorrarse matices triviales y firmeza, incluso de forma abrupta, en este caso se debería analizar con lupa el origen oculto de un fenómeno que acarrea consecuencias a todos los niveles, incluido el bélico.

No obstante, es importante dejarlo claro, aunque solo sea mediante un ejemplo.

Dicen que el alemán es brusco y el francés, taimado. Dos rasgos de carácter cuya expresión diaria en el ámbito de los sentimientos y de las relaciones sociales resulta extremadamente molesta para uno y otro. Una molestia que se traduce en recíprocas acusaciones de falsedad crónica; de hecho, la brusquedad no parece verdadera, pues impone un orden arbitrario a costa de un desorden. Sin embargo, el alemán apenas es sensible a ese tipo de mentira: para él, la verdad es lo evidente y la confunde de forma natural con lo que él impone como evidente. Esta confusión está ligada a la reacción más íntima del alma alemana, que la lleva a crear una realidad intencionada y titánica. Su mentira se convierte en verdad desde el momento en que lo desea con suficientes ganas.

En cambio, la astucia parece falsa, ya que utiliza la mentira como un arma habitual. Al menos, la brusquedad es honesta incluso en su exceso. La astucia, sin embargo, disimula y niega sus mentiras, algo que para el francés solo podría suponer ciertos inconvenientes prácticos, limitados estrictamente a la víctima. Pues se da por supuesto y por bueno que la verdad es, por sí misma, inalterable; que una mentira esporádica no la afecta en absoluto; que esa mentira, en definitiva, no cambia nada. Dicho de otro modo: la mentira francesa no es mítica. No crea ni distorsiona nada fundamental de la realidad.

La gramática parda no es un sistema filosófico.

De este modo, si hacemos extensivo el análisis, se perfilarían dos «naturalezas» básicas divergentes, cuya expresión en las más variopintas dimensiones del ser sería sencillo indagar. Que no se vea aquí una generalización facilona, sino un intento de especificación. Yo pienso, al igual que usted, que la distinción que acabo de hacer no es en absoluto válida para muchos alemanes y franceses; incluso es posible que sean mayoría, pues no hay tanta gente representativa de lo que sea. La cuestión es que ciertas formas de pensar solo son realmente viables en el seno de un conjunto orgánico de costumbres, clima y ambiciones colectivas; conjunto que, independientemente de las realidades económica y política, podemos llamar Alemania o Francia. La cuestión es que un Empédocles o un Zaratustra, genios titánicos, se convirtieron en los mitos germanos por excelencia y que un francés fue el primero a quien se le ocurrió la idea de ser astuto de nacimiento para presumir de ello.

La paradoja del sentimiento

Un sonido lejano y constante solo se oye cuando cesa o cuando, de pronto, aumenta. Sucede con el ruido de la sangre que circula por el cuerpo; sucede con la respiración. Solo se es consciente de lo discontinuo.

Solo se siente aquello que nos abandona o nos sorprende, o lo que nos desgarra y nos reanima en lo más hondo de nuestro ser. Cuando surge un sentimiento, es inevitable encontrarse con una contradicción interna, con una división, algo que falla y algo que colma ese vacío. Un desconsuelo que lanza una petición y que emite su respuesta en vano.

El sentimiento mide la debilidad del ser. Sin embargo, esto puede interpretarse de dos maneras. De acuerdo con la primera, esa debilidad es consustancial a la realidad humana; es la señal misma de su validez, podría decirse que es la prueba de su humanidad (se califica de inhumano al ser que no siente nada). De acuerdo con la segunda, solo expresa un defecto que conviene subsanar de la forma adecuada, mediante la política o la moral. Por un lado, la debilidad se considera inevitable; por el otro, se muestra como un desafortunado accidente.

De semejante manera es como podrían definirse la concepción cristiana y la concepción clásica del hombre y, de alguna forma, la concepción germánica y la concepción latina. En opinión del filósofo moderno, la paradoja humana tiene valor metafísico, mientras que para el moralista latino cobra el sentido de un accidente social relacionado con el orden impuesto. Si se traslada al terreno de los sentimientos, que es donde adquiere el valor de un acto o de un juicio, puede simbolizar el contraste entre dos maneras de ver el mundo y, más en concreto, entre dos nociones de lo trágico. El mundo latino reconoce la tragedia como las aristas de una piedra tallada: conflictos provocados por acciones, hechos o derechos; en Europa central, por cosas «desgarradoras» sin nombre que provocan en el alma el rugido de un viento letal que arrulla: un atributo metafísico y apasionado de lo imposible que, con este sentido, no es un término francés.

A este respecto, si consideramos su forma de sentir y de pensar, el mundo de Europa central es más cristiano que el mundo latino, es esencialmente antitético, desgarrado (desgarrador) y se fundamenta en la siguiente idea de la realidad humana: la vida es carencia y compensar dicha carencia es contradicción y superar tal contradicción.2 El mundo latino, como latino que es, es un mundo de unidad (en realidad, de unificación a toda costa), «secularizado» incluso en sus formas de sufrimiento más íntimas, puesto que no acepta que el sufrimiento sea una característica de la realidad consciente, sino que la rechaza como la señal de haber incumplido la ley.

Existe una contrapartida. Quien busca qué significa el pecado —es decir, la realidad humana— rara vez se resistirá a la tentación de entregarse a este, ya que piensa que su realidad espiritual estará más alerta, que su alma estará más unida a la auténtica tragedia. Un cálculo fallido, como todos los cálculos del alma: el pecado solo existe para quien quiere deshacerse de él. La deleitación de cualquier tipo aniquila su objeto e, incluso, no tarda en aniquilar los sentidos que domina. El sentimentalismo, desde el momento en que se convierte en una deleitación de los sentimientos, genera una particular cobardía ante la vida. Como nace de una demora en la concreción de la realidad, puede convertirse en un rechazo crónico. Y, en esto, el mundo latino, el mundo de la espontaneidad, resulta más osado y, a decir verdad, más cristiano que el mundo de Europa central.

La inteligencia es sentimental

El sentimiento: un retraso, una traba. Pero es también volver a sentir el amor, mirarse a uno mismo: aquí nace la conciencia, es decir, un estado de efímera intensidad vital, pues la conciencia de estar vivo implica una reflexión real que celebra la vida y, al mismo tiempo, un juicio abstracto que la aniquila.

El sentimentalismo no es en absoluto lo contrario del racionalismo (aunque vivamos de las distinciones que hacen los manuales). Incluso resulta sorprendente comprobar cuán paralelas son dichas actitudes. Ambas surgen de la constante e imperiosa necesidad de nombrar las cosas, como para cerciorarse y, al mismo tiempo, deleitarse.3 Esta predisposición podría oponerse, más que a la taciturna cavilación romana, a la mentalidad sentenciosa y sintética del carácter hindú. Y no es algo solo teórico. Consideremos la deriva dialéctica del pensamiento alemán desde Goethe: de manera instintiva, es en Oriente donde ese pensamiento no solo va a buscar su revancha, sino también su defunción y su transformación.

Otra prueba de esa identidad formal podría verse en la siguiente afirmación: cuando sale de la adolescencia, el hombre se vuelve, al mismo tiempo, menos abstracto y más sentimental, lo cual se manifiesta mediante un único atributo, sus ideas se hacen más concretas. Sigue apegado a la realidad tanto en lo que imagina como en lo que quiere. Siente una menor inclinación a generalizar y circunscribe su deseo a lo inmediato. Es una reacción goethiana, en el límite del poder. En este sentido, Goethe es claramente un antialemán o, como decía Curtius, el primer clásico alemán. Lo es mucho más que Nietzsche, arquetipo del sufrimiento, que ensalza el instinto perdido como buen sentimental que es.

El instinto conduce al placer mediante el acto sexual; el sentimiento, a la melancolía mediante el rechazo al acto sexual. En consecuencia, el erotismo germánico es más consciente (es decir, más taciturno y más disoluto) que el latino; se convierte en sentimiento en la medida que rechaza realizarse de forma plena. El italiano hace el amor y no le da más vueltas. El alemán no hace el amor y se pone a filosofar. Para él, el placer es una rareza, una delicia, que se convierte de inmediato en algo etéreo, doloroso y exquisito como los contrapuntos de Schumann.

No obstante, me preocupa que pueda deducirse de estas observaciones que se esté defendiendo al latino occidental del cual, precisamente, se rechaza su ideal de perfección orgulloso y estéril. La inteligencia latina tendría las de ganar si se dejase engañar y zarandear por los sentimientos. Como solo prescribe ideas, pierde agilidad y estas, por naturaleza, son demasiado dóciles y carecen de vanidad. A fuerza de creerse ingenua, ha perdido el placer de arriesgarse, de descubrir, y ni siquiera una verdadera toma de conciencia compensa la impotencia que la embarga. He aquí el triunfo del sentimiento: que, en definitiva, es más real que la sensación.4 El deseo y el sufrimiento son más auténticos que el placer. Solo ellos admiten la reflexión. Es más: la provocan, la avivan y la expanden; en cambio, el placer la evita o la mata.

Al erotismo le encanta la necedad. Sin embargo, la verdadera inteligencia siempre es sentimental.

La Europa sentimental, patria de la lentitud, es otro paraíso perdido. Era nuestro último lujo, nuestro último valor. Era vivir la vida. Sin embargo, se compran Bugattis para quemar las etapas de un destino que les parece absurdo. Nada podrá devolvernos el silencio y la lentitud de las cosas. Un último refugio: las grandes tabernas de Suabia donde se cantaban los coros de Schubert después de beber y los hombres hablaban despacio, hablaban poco; me gustaría dar con el secreto de vuestra benevolencia. Benevolencia: una palabra de campo.

Y esas praderas donde nuestra adolescencia aún «camina, se detiene y camina cabizbaja»…5

Una contribución a la arqueología emocional.

La Europa sentimental es la Europa de las despedidas. Solo sigue viva dentro de nosotros, la llevamos encima como el recuerdo de una tarde adolescente en la pradera, donde las chicas se alejan entre cantos.

Es noche de recuerdos, fugaz noche de agosto, memoria de nuestra infancia. Esa noche plena de señales en que los zorros salieron a la linde del bosque, unos zorros que nunca habíamos visto, y la tormenta acechaba. Mi madre me dijo: «Va a llover. Corre a buscar a tu padre y dale esta pelerina». Estaba oscureciendo cuando lo alcancé, me dio un beso. Las primeras gotas empezaban a caer y el trueno retumbaba a lo lejos, pero yo no tenía miedo.

Sin embargo, vi sus ojos llenos de lágrimas, estábamos en guerra.

Fugaz noche de agosto, es momento de mirar un poco atrás. Y pronto despuntará el alba implacable. Entonces nos internaremos en esa alegría salvaje del nuevo día, al que iremos con la bondad subyugante y maltratada que nos quede en el corazón, más inútil que nunca.

En Chevreuse, 1932

1Un seul être vous manque et tout est dépeuplé! Es la pura definición del sentimentalismo subjetivo que hace que sea imposible la concepción clásica, objetiva, latina, espacial y estática que rige la creación del mapa de los afectos. Es el clamor de un poeta francés, no de un francés. [N. de la T.: «Un único ser está ausente y todo está vacío». Verso perteneciente al poema L’Isolement, del poeta francés Alphonse de Lamartine.]

2 Hegel sería el filósofo por excelencia de Europa central. Intentó aplicar a la historia la ecuación existencial del espíritu alemán. Sin embargo, decidió que sus momentos fueran sucesivos, pues era una manera de resolverla. Y es precisamente esa solución la que rebatirá Kierkegaard, en quien la dialéctica vuelve a ser simultánea, irreductible, vivaz.

3 Pensemos en la verbosidad de Jean-Paul o del Hölderlin de Hiperión y, por otro lado, en la sistemática manía expositiva y estadística de los profesores alemanes. Otro ejemplo: todos los románticos alemanes se nutrieron de los teoremas de Spinoza.

4 La única realidad viva que la inteligencia racional toma en consideración.

5 Verso perteneciente al poema La maison du berger, del poeta francés Alfred de Vigny. [N. de la T.]

Primera parte

El aldeano del Danubio

«Una taza de té» en el palacio C…6

«Va por mal camino quien juzga lo mundano de manera distinta a lo simbólico.»

Hugo von Hofmannsthal

Un acuario de luz rosa por donde nadan focas de vientre blanco que son diplomáticos, sirenas vestidas de lamé que casi son damas y también señores y señoras de verdad. Suben y bajan de todas partes: desde lo alto de unas grandes escaleras engalanadas con tres suntuosos Tiepolos, desde el fondo de un peligroso recibidor, con prisa, mientras los empujan educadamente de salón en salón. Y, más allá de ese murmullo de voces, orquesta de la alta sociedad afinando, hay momentos en que se pierden en un silencio cada vez más profundo a lo largo de pasillos cubiertos de capitoné carmesí, pasando junto a colecciones de antiguo arte veneciano, hasta el saloncito donde se encuentran dos Bellinis. Y qué decir de los retratos, de los sirvientes hieráticos, de las puertas camufladas detrás de cardenales dieciochescos y de esa aura de misterio que a uno le envuelve por estar aquí solo.

Haría falta esconderse entre los pliegues de las altas cortinas doradas para escuchar a Mozart y esperar a que una mujer se apoye, nunca se sabe… Haría falta ir hasta el bar, que se ha montado en una salita donde bulle una orquesta rusa, y tomar licores que transmutan. Haría falta que el amor obrase un milagro y un hombre soltara un grito antes de que le viésemos arrodillarse en absoluto silencio y quedarse así largo rato con los ojos abiertos de par en par, a los pies de una mujer que ni siquiera lo mirase, que pareciera estar escuchando otra cosa.

En realidad, el mundo despierta en la imaginación espectáculos insólitos, ¿por qué desea que los ignoremos o los disimulemos? Desde un balcón, entre dos altas columnas, veo unos jardines florentinos de un resplandor tenue, un pilón y unos bojes con luz en su interior. A un lado, las candilejas; al otro, la platea. Pero ¿de qué trata esta intriga monótona y encorsetada cuyo hilo perdemos constantemente? Todo el mundo improvisa su papel, pero el tono es artificioso y la presentación de los actores se hace interminable. ¡Ah, volcar todo eso en algún vodevil donde una rima insolente y ebria moviera los hilos! ¡Menudos figurantes para una sátira espectacular de nuestra agónica civilización! (¿Le parece gracioso? Morirá junto a ella.)

Eso sí, qué gente tan encantadora (en balde). Y cómo visten. Aquí, más que en ningún otro sitio, la originalidad es señal de no ser un purasangre. Aquí, como en otros sitios, se ha de ser conformista o, al menos, aparentarlo. Sin embargo, lo que se sacrifica no es una rutina o una moral para beneficio de a saber qué, sino una ostentación indiscutiblemente inútil. En la alta sociedad no hay engaño, hay más bien unas reglas del juego, y a nadie se le ocurre creérselas. El mayor engaño reside en la considerada vida cotidiana, ya que no se cuenta. Esto que digo es una perogrullada. Perogrullada parece el nombre de una de esas sirenas algo corpulentas que deambulan del sofá al diván con una sonrisa y algún animal de morro afilado echado sobre sus divinos hombros.

Me lanzo a la aventura.

Llego enseguida a un salón descomunal donde hay mucha gente en silencio y de pie mirando algo que sucede en el centro de la estancia. Allí, en un hueco libre, hay un piano con la tapa abierta y, frente al piano, sentado en una banqueta baja (parte del traje cae sobre el parqué), hay alguien que se parece a Richard Strauss y que es Richard Strauss. Toca unos acordes, el actor Alexander Moissi pasa las páginas y se aparta el pelo; Elisabeth Schumann, apoyada contra el piano, canta un lied del maestro y sonríe a placer.

Es desconcertante y roza el ridículo.

El cuerpo diplomático, que forma un círculo de pie, escucha con un recogimiento bobo, y aplaude con educada embriaguez. Y el milagro continúa. Ahora es Hugo von Hofmannsthal quien aparece al igual que nacen sus obras: en una confluencia entre la fama, la elegancia y la música de Strauss. Lee unos versos sobre el viento de primavera. Sus poemas se incluyen en todas las antologías. Traje clásico, acento marcado y nasal de origen judío. Una mano sucumbe a sus sortijas y pende sobre el ébano. Uno quisiera que durase mucho tiempo, comprender lo que sucede, pero el poeta cierra el libro, se quita las gafas y besa la mano de la anfitriona, quien le ofrece su brazo y se lo lleva al baile.

Nunca se había visto una ridiculización del talento tan cortés. ¡Un espectáculo sumamente interesante en realidad! El siglo xx europeo ofrece aquí su imagen más favorecedora: un músico renombrado, escritores famosos, cantantes y actores, príncipes y mujeres hasta decir basta. Y es aquí donde surge su extraña impotencia: esa armonía de gloria y de talento solo produce un ruido amorfo, insustancial. Todo degenera en cortesanía. No hay que olvidar que se ha juntado a tanta riqueza de tantos ámbitos para nada. Tal cual. Ni disfrute ni provecho. He aquí el juego en que deriva tanta ambición y seriedad en los negocios: una civilización que se representa como un desfile de modelos. Como todo lo que no tiene sentido, está pleno de significados inquietantes. Da para pensar, se presta a la risa, pero dejaré para mañana las conclusiones filosóficas: me llevan del brazo hacia el jardín.

Unas bailarinas danzan alrededor de un pilón en un teatro de grandes bojes podados al estilo italiano. Un foco recorre el césped, las terrazas, los aficionados, los besos en la penumbra, los fumadores solitarios que han pasado revista a unas cuantas cosas y finalmente llega a Hofmannsthal, quien, arrebujado en un abrigo corto, lidia de manera evidente con el dilema hamletiano (que, por otra parte, resuelve desde hace treinta años con la escritura…).

Yo estoy entre los arbustos, cerca de los instrumentos graves de la orquesta, con la bufanda puesta y emocionado (de cerca, la exagerada sonrisa de las bailarinas resulta conmovedora. Una máscara más real que sus rostros). Se apaga la luz. Y, entonces, desde un balcón por encima de los grupitos, desciende una voz como un sismo estelar. Richard Strauss levanta la cabeza y recibe en toda la cara, donde ese rocío divino deja una lágrima, la bendición de su música.