Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mitzkat, Jörg

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Diese authentisch erzählten Memoiren lassen das 'alte Dorf' an der Schwelle zur Industrialisierung lebendig werden. Engelchristine (eigentlich Friederike von Holen, geb. Hagedorn) lebte von 1838 bis 1923 in dem kleinen Dorf Fredelsloh im Solling. Wenige Jahre vor ihrem Tod hielt ihr jüngster Sohn August (Pseudonym: Hanshenderk Solljer) die Lebenserinnerungen seiner Mutter fest. Das Buch vermittelt spannende Einblicke in den Alltag der kleinen Leute in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Es erzählt von der Spinnstubenzeit und von der "Kartoffelpest". Die junge Engelchristine erlebt mit, wie die Dorfbewohner im Revolutionsjahr 1848 das Klostergut stürmen, wie das "Amerikafieber" das Dorf aufwühlt und die Auswanderungswilligen erfasst. Engelchristine berichtet von ihrer Arbeit als Magd im Stall und auf dem Feld, von längst vergessenen Bräuchen und von der Liebe zu einem jungen Waldarbeiter. Der biographische Bericht wird durch ein ausführliches Nachwort ergänzt, das diese 'kleine' Lebensgeschichte in den 'großen' sozialgeschichtlichen Zusammenhang der Zeit einordnet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 348

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hanshenderk Solljer

Engelchristine

Lebenserinnerungen einer Landfrau aus dem Solling

Mit einem Nachwort von Ira Spieker und Wolfgang Schäfer

Verlag Jörg MitzkatHolzminden 2017

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

ISBN 978-3-95954-042-1

E-Book-Ausgabe

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung sowie Übersetzung. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags und des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

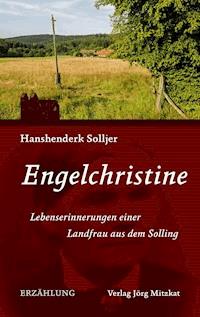

Umschlagabbildung: Das Foto von Jörg Mitzkat zeigt die alte Försterei Grimmerfeld im Solling („Leiwekenborn“), in der Engelchristine als Magd tätig war.

Verlag Jörg Mitzkat

Holzminden 2017

www.mitzkat.de

Vorwort zur ersten Auflage

Du liebe Zeit, schon wieder ein neues Buch? Und noch dazu von einem alten Bauernweiblein erzählt! Haben denn derart Leute auch etwas erlebt, das die Druckerschwärze und das teure Papier wert ist?“ So mag manch einer sagen, dem dieses Buch in die Augen oder Hände fällt.

Freilich, weltbewegende Taten hat Heimekenbrings Engelchristine nicht vollbracht; das verlangt der weise Herrgott wohl auch nicht von einer Bauersfrau. Aber helle Augen hatte er diesem Dorfkind geschenkt und ein heiter Gemüt und golden Herz dazu; und weil es außerdem mit einem seltenen Gedächtnis begabt ist und gern erzählt, konnte der Verfasser treulich aufschreiben und nachmalen, wie unsere Dorfleute vor siebzig, achtzig Jahren lebten und taten. In ein stilles Walddörflein wirst Du geführt, weitab von der großen Heerstraße, in das selten ein fremder Laut aus der Welt da draußen hereindringt. Aber wäre ein Waldsee auch noch so versteckt, einmal kräuselt ihn doch der Wind, peitscht ihn doch der Sturm, und Hagelschauer zerreißen seinen sonst so glatten Spiegel. So geht’s unserm Bauernmädchen ebenfalls.

Armer Leute schlichtes und rechtes Denken und Handeln nachzulesen, ist unseren hastenden Menschen vielleicht ganz heilsam, zum mindesten schadet es keiner Seele.

Ob die alte Engelchristine noch lebt? Ja, zur Stunde noch; aber sie ist des Lebens müde geworden. Letzten Silvester weilte ich bei ihr: Es war ihr 84. Geburtstag, und ich habe lange ihre welken Hände in den meinen gehalten und ihre runzeligen Backen geliebkost. „Sind sie noch rot?“ fragte sie, - ihr Augenlicht ist seit Jahren erloschen. - „Ei ja, wie bei einem jungen Mädchen,“ erwiderte ich. Da lächelte sie fein: „Dann behalte ich sie auch und nehme sie mit ins Grab. Der alte Daak sagte einmal zu mir: Ein Mädchen, das rote Backen hat, braucht sich keinen andern Schmuck mehr anzuhängen.“ Seht Ihr, da waren ihre Gedanken schon wieder in der alten Zeit, und sie hätte gleich weiter erzählen können. Aber ich mußte mich losreißen und abreisen. Hoffentlich kommen wir bald wieder zusammen und holen dann das Versäumte nach!

Im Herbst 1922.

Hanshenderk Solljer.

1

Es wird nicht lange nach dem Freiheitskriege gewesen sein, da ist eines schönen Sommertages im hellen Sonnenschein ein Trupp hannoverscher Reiter in Dießeloh1, einem Dorfe vor dem Sollinger Walde, eingeritten und bei Krüger Kleinsorge am Goseplacke2 abgestiegen. Es waren lauter stramme Bauernjungen. Sie kamen von der Parade am Hunneberge im Leinetal3 und wollten noch einen Letzten nehmen, bevor sie ihr Heimatdorf Deipental erreichten.

Dazumal war das so: Wer sich beim „Peervolke“4 gut führte, erhielt von Mitte Juni bis Anfang November Urlaub und konnte für diese Zeit mit allen seinen Siebensachen in die Heimat ziehen oder sonstwohin, wo seine starken Arme und sein flinkes Roß angenehm und willkommen waren. Sein Pferd auch? Ei, freilich! Roß und Reiter gehörten doch zusammen, besonders zu hannoverschen Zeiten, wo es gar nichts Seltenes war, daß ein Bauernsohn beim „Volke“ ein Pferd ritt, das er sich auf dem väterlichen Hofe eigens für seine Dienstzeit großgezogen und abgerichtet hatte.

Roß und Reiter standen sich bei diesen alljährlichen Beurlaubungen natürlich gut und nicht minder der König, weil er die beiden gerade in der „balkenleeren“ Zeit aus dem Futter los war. Und wenn von den Bauern diese Einrichtung als eine Last empfunden worden wäre, hätte gewiß nicht jeder Hof seine „Reuterkammer“5 gehabt, in der der Urlauber, sei’s nun Sohn oder Knecht oder Fremder, nach Herzenslust hausen und herbergen konnte.

Daß aber solch ein Herrenleben ohne Aufsicht und Übung verstrich, ging selbst in der guten alten Zeit nicht an. O nein, Offiziere und Wachtmeister waren ständig unterwegs, guckten sich Pferde und Kerle, Stallung und Kammer aufs genauste an und hielten für größere Bezirke regelmäßig strenge Paraden ab.

Die Besichtigung am Hunneberg war jedenfalls zu aller Zufriedenheit verlaufen, denn die Soldaten banden mit ausgelassener Fröhlichkeit ihre Pferde an die vor dem Kruge stehenden Wagen und Bäume und stürmten juchend in die Gaststube, aus der es im nächsten Augenblicke übermütig lustig herausschallte:

„Wir sitzen so fröhlich beisammen

Und haben einander so lieb,

Wir erheitern einander das Leben,

Ach, wenn es doch immer so blieb!

Es kann ja nicht immer so bleiben

Hier unter dem wechselnden Mond,

Der Krieg muß den Frieden vertreiben,

Und im Kriege wird keiner verschont.“

Gleich bei den ersten Tönen dieses Gesanges war an einem brackeligen Hause neben dem Kruge ein Schiebfenster aufgerissen und darin ein dünnhaariger Graukopf in schmutziger Timpelmütze erschienen, der, die Hand ans Ohr haltend, mit grimmiger Gebärde nach den Sängern umherlusterte. Es war der alte Fröhlich, den man aber wegen seiner giftiggalligen Natur allgemein Seltenfröhlich nannte. Als der die trippelnden Soldatenpferde vor der Krugtür gewahrte, zischte er: „Hä, natürlich, die Landplage!“ und schob ärgerlich sein Fenster zu. Na ja, er hatte auch niemals wen dabei gehabt.

Die Urlauber sangen und tranken indes unbekümmert weiter, bis die Sonne hinter den Waldbergen versinken wollte. Da saßen sie auf und sprengten zwischen auseinanderstiebendem Federvieh und Kindervolk durch nach Deipental zu.

Aber vor Fröhlichs Hause schießt unvermutet ein Köter hinter dem Holzhaufen hervor und springt zabbernd das nächste Pferd an, so daß dieses bäumt und beinahe den Reiter abgeworfen hätte.

„Verdammter Tewe6!“ heißt es, und einer schlägt mit der Lanze nach ihm. Da guckt aber Seltenfröhlich über die Heke, droht mit der Faust und sagt etwas von „dummen Jungen“. „Was sagt der alte Kerl? Dumme Jungen? Unser König hat keine dummen Jungen zu Soldaten!“ erwidern die Reiter zornig und wenden sich drohend gegen die Tür, die aber von dem Alten schleunigst zugeschlagen und verriegelt wird.

„Das Wort soll er zurücknehmen!“ schreit einer der Soldaten und springt vom Pferde, vermag aber die eichene Tür nicht aufzudrücken.

„Ach, mal bei da!“ befiehlt jetzt Dornhagens Ulan, hebt die Lanze und prescht heran: Da fliegt die obere Türklappe berstend auf und krachend in die Diele. „Hurrah, das ist für den dummen Jungen!“ triumphieren die Reiter und dringen in das Haus ein. Zum Glück finden sie den alten Mann aber nicht; wer weiß, was sie sonst bei ihren erhitzten Köpfen für Unheil angerichtet hätten.

So verrauchte ihr Zorn, ohne zu versehren. Lachend stiegen sie zu Pferde und trabten von dannen in den lauen Sommerabend hinein der nahen Heimat zu.

Einer der Reiter stimmte an, und alle fielen ein:

„Wir lustigen Hannoveraner,

Sein wir alle beisammen?

Ei, so lasset uns fahren

Mit Roß und mit Wagen

Nach unserm Quartier!

Lust’ge Hannoveraner, das sein wir!

Unser König hat uns wohlbedacht,

Bier und Branntewein uns mitgebracht,

Musikanten zum Spielen,

Hübsche Mädchen zum Verlieben,

Zu unserm Pläsier:

Lust’ge Hannoveraner, das sein wir!“

Selten fröhlich hört‘s in seinem Versteck und ballt die Fäuste. Und als das Singen allmählich in der Ferne erstirbt, kommt er hervor und besieht seinen Schaden. Jammernd ringt er die Hände, dann läuft er wie irrsinnig im Hause herum. Und weil er an irgend jemand seine grenzenlose Wut auslassen muß, schlägt er seinen Hund tot, der den ganzen Spektakel verschuldet hat.

2

Jahre waren vergangen. Unsere übermütigen Deipentaler Bauernjungen hatten längst des Königs Rock mit dem blauleinenen Kittel vertauscht und waren zum Teil schon ihre eigenen Herren. Nur Christoffel Dornhagen nicht. In den Jahren war er, daß er einem Hofe wohl vorstehen konnte, hatte auch in seinem Malchen eine wackere und fleißige Lebensgefährtin gefunden. Aber seine gottsbrave Mutter war gestorben, und es traf so zu, wie es in dem Sprichworte heißt: Wenn Gott einen Narren haben will, läßt er dem Bauern die Frau sterben. Der alte Dornhagen hängte sich an ein altes heruntergekommenes Frauensmensch und nahm sie samt ihren Kindern auf den Hof. Da waren natürlich die Kinder aus erster Ehe über und im Wege. Ja, die Frau verkeilte dem Alten dermaßen den Kopf, daß er beschloß, sein Werk den Stiefkindern zukommen zu lassen.

Wie’s weiterging, kann man sich denken, wird’s auch sicher billigen, daß sich Christoffel Dornhagen wieder bei seinem Regimente annehmen ließ, um dem häuslichen Zwist aus dem Wege zu gehen. Jedoch umsonst! In jedem Urlaub brach der Streit von neuem und allemal heftiger aus. Schließlich, als der jähzornige Alte sogar auf Mord und Totschlag sann, verzichtete Christoffel auf sein Anerbenrecht, wenn sich ihm auch das Herz im Leibe umdrehte, denn er hing mit ganzer Seele an dem, was seit Jahrhunderten Dornhagenscher Besitz gewesen war. Und Malchen? Die war überglücklich und weinte Freudentränen! „Gott Lob und Dank!“ rief sie aus. „Jetzt kann ich doch wenigstens ruhig schlafen, wenn du hier bist, und brauche nicht mehr um dein Leben zu bangen! Und dann,“ setzte sie tröstend hinzu, wobei sie ihrem Mann fröhlich in die Augen sah, „lieber in Frieden ein Häusling sein, als Bauer und in Zwietracht mit der Verwandtschaft leben!“

Bald nachher wurde in Dießeloh ein Anwesen feilgeboten. Da dachten die jungen Dornhagens: „Wue de Pfennig eslan werd, gelt hei doch man selten“7 und erstanden das Werk für 900 Taler. Aber sie hatten nicht mit der Rachsucht der Dießeloher gerechnet. Als nämlich der Kaufbrief gemacht sowie 200 Taler Anzahlung geleistet war und Christoffel bei der Gemeinde Dießeloh den zur Ansiedlung damals notwendigen Wohnschein beantragte, wurde dieser ohne Angabe des Grundes verweigert. Nach mancherlei Ausflüchten erklärte der Bauermeister endlich, man fürchte, Christoffel Dornhagen sei „nackend“ von seines Vaters Hofe gejagt und würde mit seinen 700 Talern Schulden auf dem Hause über kurz oder lang der Gemeinde zur Last fallen.

Aber der wahre Grund war Seltenfröhlichs durchstoßene Heketür, wie ein guter Freund aus Dießeloh dem halbverzweifelten Christoffel hinterbrachte. Man wollte eben keinen „gewalttätigen Deipentaler“ hereinlassen und klappte die Heke vor ihm zu. „Eigentlich tun sie recht,“ sagte sich Christoffel, „warum prickte mich auch damals der Hafer! Aber das macht der Branntewein, der arge Feind, der’s noch mit keinem gut gemeint.“

Natürlich konnte er’s bei jenem Bescheide nicht bewenden lassen, denn das Haus war einmal gekauft. Darum schrieb Christoffel Dornhagen an sein Regiment um Fürsprache bei der Gemeinde, und erst als von dorther ein sanfter Druck auf die obsternatschen Dießeloher ausgeübt wurde, rückte man mit dem Wohnschein heraus und stieß Dornhagens ärgerlich das Tor nach Dießeloh auf.

*

Über der Bettelei um den Wohnschein war Christoffels Sommerurlaub verstrichen und bald danach ein frühzeitiger Winter ins Land geschneit. Unser Ulan aß wieder Kommißbrot und verging fast vor Ungeduld in Hannover. Oft glaubte er, eher auf heißen Kohlen als auf dem kühlen Sattel zu sitzen.

Als endlich der vermaledeite Schein kam, stürzte sich Christoffel spornstreichs zu seinem Rittmeister auf die Schreibstube und erhielt auch „in Anbetracht der hierorts bekannten Umstände“ sofort vierzehn Tage Umzugsurlaub.

Wintertags mit vierzehn Wagen auf grundlosen und noch dazu verschneiten Wegen von einem Dorfe zum anderen zocheln8, ist keine Kleinigkeit. Und vierzehn Wagen voll sind’s gewesen, nicht mehr und nicht weniger, mußten doch alle Mund-, Futter- und Brennholzvorräte mitgenommen werden. Es war ja kein ganz junger Hausstand mehr, der hier übersiedelte; Dornhagens hatten infolge des Zwistes schon jahrelang für sich gewirtschaftet und nach Deipentaler Art das Ihrige zusammengehalten und mit Fleiß vermehrt.

Als der letzte Zochelwagen aus Deipental hinausgerumpelt war, nahm Christoffel seine Kuh beim Stricke und Malchen ihre beiden Kinder, Karline und Ludwig, an die Hand; und also, die Zähne fest zusammengebissen und das Weinen hinunterschluckend, verließen sie ihre alte Heimat.

Keins von den Großen sprach ein Wort. Wie sie an einem Dornhager Acker vorüberkamen, und der Junge in kindlicher Einfalt fragte, was sie heute auf Großvaters Lande tun wollten, und ob nicht erst der Schnee abgefegt werden müßte, da legte es sich wie eiserne Hände um ihre Herzen, und sie konnten es nicht verhindern, daß ihre Augen feucht wurden.

Ach ja, es gibt eben nur eine Heimat, und wer ihr ohne Schuld für immer den Rücken kehren muß, der läßt ein Stück seines Lebens, und zwar das schönste und beste zurück und verschmerzt diesen Verlust sein Lebtag nicht.

Die Kinder aber trabten fröhlich neben der Mutter her. Sie ahnten nicht, was ihre Eltern drückte, waren vielmehr glücklich, daß sie mit „ausgehen“ durften. Je weiter man sich von Deipental entfernte, desto öfter wandten sie sich nach dem allmählich zwischen den Bergen verschwindenden Dorfe um, und als nur noch ein letztes Dach zu sehen war, gingen sie solange rückwärts, bis auch dieses hinter Hügel und Wald versank. Da juchten die Kinder lustig auf; aber ihre Mutter wischte sich eine Träne ab.

In Deipental hatte Vater Christoffel mit seiner „Bunten“ kaum Schritt halten können, so war die Kuh „ins Geschirr“ gegangen. Als sie aber aus der ihr vertrauten Feldmark in den winterlichen öden Wald einbiegen sollte, sah sie sich verlangend um und stieß ein fragendes „Hammuh“ aus. Christoffel trieb sie an und klopfte liebkosend ihren Hals. Aber Bunte ging trotzdem Schritt für Schritt und brummte so traurig, als wollte sie sagen: „Hätte ich um euer Vorhaben gewußt, währe ich nicht so gutwillig aus meinem warmen Stall gesprungen.“ Mitten im Walde blieb die Kuh vollends stehen und war ebensowenig mit Worten wie mit Schlägen von der Stelle zu bringen.

Christoffel und seine Frau sahen sich ratlos an: Die Kuh stand nämlich dicht vor dem Kalben! Sie streichelten, schoben und zogen. Aber Bunte rührte sich nicht vom Flecke. Sie brummte noch ein paarmal, schnupperte an einem aus dem Schnee ragenden Grasbüschel herum und legte sich schließlich umständlich knörend nieder. Was nun? Weit und breit kein Mensch zur Hilfe!

„Weißt du was?“ sagte Christoffel, der sich zu erst faßte, zu seiner Frau, lauf du mit den Kindern nach Dießeloh und schicke mir einen zweispännigen Schlitten mit Streb und Decken her!“

„Ja ja,“ erwiderte Malchen, das wird wohl das Beste sein, aber hier, wirf der Kuh mein großes Umschlagtuch über, daß sie sich nicht auf den Tod erkältet!“

Dann lief sie davon, die Kinder hinter sich herziehend, während Christoffel voller Sorgen bei der gemächlich wiederkäuenden Kuh im winterstillen Walde zurückblieb.

Nach einer Stunde etwa, die Christoffel aber eine halbe Ewigkeit deuchte, kam der Schlitten. Bunte ließ sich von den handfesten Kerls ruhig hinaufheben, mit Stroh zudecken und nach Dießeloh schleppen. Vor dem Stalle auf dem Heimekenbrinke angelangt, machte man eiligst Anstalten, das Tier von dem Schlitten herunterzuheben. Da sprang es von selber auf und lief kregel zu der offenen Stalltür hinein an die Krippe, in der die besorgte Hausfrau schon ein Krankenfutter angemengt hatte. Bunte fraß und tat, als sei nichts geschehen!

„Verstehe einer das Beist!“ meinte Malchen kopfschüttelnd, aber ihr Mann entgegnete, wobei er tief Atem holte: „Es wird wohl auch Heimweh gewesen sein.“ Worauf die Mutter zustimmend nickte: „Eine unvernünftige Kreatur! Und soviel Verstand!“

Am anderen Morgen hatte der „Ebäre“9 der Bunten ein gebläßtes Kälbchen gebracht. Da freuten sich die Dornhagensleute über die Maßen und sagten: „Das fängt gut an und bedeutet gewiß Glück.“ Vater Christoffel aber setzte sich den kleinen Ludwig auf die Knie, ließ ihn hopsen und sang dazu, daß es nur so durch das leere Haus schallte:

„Wippe, wippe, Schinke!

De Käah lait up’n Brinke,

Dat Kalw lait drbai.

Hottai, hottai, hottai!“10

*

Ehe Dornhagens ihren gesamten Hausrat unter Dach und Fach brachten, legte Christoffel eine Leiter an und nahm über der Haustür das große Schild mit dem springenden Schimmel ab. „Du hast ausgedient,“ sagte er, das kunstlose Bild nachdenklich betrachtend, „du sollst keinem mehr die Narrensechser aus dem Beutel locken.“ Das Haus auf dem Heimekenbrinke war nämlich bisher ein Krug gewesen und hatte verkauft werden müssen, weil der Krüger sich selbst am liebsten zuzuprosten pflegte. Das Wirtshausschild wanderte oben in den Hahnebalken hinter den Schornstein. Nun erinnerte weiter nichts mehr an den Krug „zum springenden Roß“ als ein schrankartiger Bretterverschlag in der großen Stube, hinter dessen Wänden früher dickbauchige Steinkruken und „Korbbuteljen“11 der Gäste oder ihres Herrn warteten. „Diese Krambude mit dem kleinen Schiebfensterchen lassen wir stehen,“ waren Christoffel und seine Frau übereingekommen, „und bewahren Schuh und alte Kleider darin auf, oder was man sonst mal rasch aus der Hand und unter den Füßen weg haben will.“ Das Haus war für die vier oder, wenn Christoffel wieder beim Volke diente, gar nur drei Leutchen entschieden zu groß. „Es ist uns nicht angemessen, Malchen,“ sagte dieser darum eines Tages, nachdem er zum soundsovielten Male durch die leerstehenden Kammern und Butzen gewandert war, „hör dich nach Mietern um, wenn ich in diesem Urlaub nicht mehr dazu komme.“

Das zweistöckige Haus stand mit seinem mächtigen Giebel an der „Wasserstraße“. Da es sich hier auf eine gut acht Fuß hohe Mauer stützte, zu deren grünmoosigen Füßen die Dorfbeke12 vorbeitrüllerte, so erhellt daraus, daß man von Dornhagens Eulenloche eine wunderschöne Aussicht auf Dorf und Tal hätte haben müssen, wenn nicht drei turmhohe Pappeln mit ihren Wipfeln davor hin und her„gewemmelt“ wären.

Von der zweiklappigen Straßentür gelangte man linkerhand über drei Stufen auf einen schmalen Steinweg, der an dem ganzen Hause entlang, zuerst am Scheunentor und dann an den Stalltüren vorüber bis zu der Gartenpforte lief. Scheune und Stall, beide mit der Wohnung unter demselben Dache, lagen im Gegensatz zu der nördlichen Hälfte des Hauses bis an die Sohle im Erdreich eines Hügels, der von der Beke her gen Süden anstieg und, wer weiß von wem und warum, den Namen Heimekenbrink führte. Die Verbindung zwischen Dornhagens Haustür und der Dorfstraße bildete eine zwölfstufige Steintreppe, auf deren rechter Seite, unter den Fenstern der großen Stube, eine prächtige alte Linde den Hausborn im Schoße hielt.

Es ist immer gesagt worden, davon eben hätte der Heimekenborn das weiche süße Wasser, um dessentwillen die Frauen selbst aus den entferntesten Häusern des Dorfes gern den Weg zu ihm machten, wenn sie Erbsen oder Linsen kochen wollten.

Im Sommer ließ der breite Lindenbaum keinen warmen Sonnenstrahl in den Brunnen sehen, so daß seinWasser eine angenehme Kühle behielt. Jetzt war das natürlich überflüssig, denn gleich nach dem Zocheln setzte solch harter Frost ein, daß vor dem Brunnen alles vereiste und von der Scheunentür den Brink hinab bis in die zugefrorene Beke eine herrliche Schlittenbahn entstand, auf der Karline und Ludwig ihre erste Bekanntschaft mit den Nachbarskindern machten und Freundschaften schlossen.

Den Eltern war das schon recht und willkommen, hatte doch Ludjen in den ersten Tagen verschiedentlich unter Tränen geäußert, er wolle nun aber wieder nach Hause.

Christoffel und Malchen überwanden das erste, frische Heimweh mit rastloser Arbeit an der Einrichtung ihres Hauswesens. In Augenblicken des Besinnens entdeckten sie aber auch schon bald allerlei Vorzüge und Annehmlichkeiten, die der Heimekenbrink bot. Der stille häusliche Friede, wie tat der dem Herzen so unendlich wohl! Und dazu das stolze Bewußtsein, auf Gottes weiter Welt ein Stück eigenen Bodens unter den Füßen zu haben!

In Deipental klebten die Häuser an den steilen Talwänden wie Schwalbennester am Gesimse, aber hier schweifte der Blick die Straße hinunter über breite Wiesen und zahlreiche Äcker bis in den großen Wald hinauf. Daran konnten sich unsere Deipentaler lange, lange nicht satt und müde sehen.

Die Wasserstraße freilich konnte schöner sein. Die Beke machte sich nämlich darauf so breit, daß die Fußgänger ihre schiefen Ufer beschreiten, und Vieh und Wägen im Wasser gehen mußten. Das fand aber durchaus niemand unbequem, weil man es eben nicht anders kannte. Wenn jedoch die Sonne hinterm Walde niedersank und ihr goldenes Abendrot in den Tümpeln und krausen Wellen des Wassers spiegelte, dann hatten auch Christoffel und Malchen ihre stille Freude an der alten häßlichen Beke, von den Kindern ganz zu schweigen, denn die verstehen jeder Pfütze, einerlei zu welcher Tages- und Jahreszeit, eine „sonnige“ Seite abzugewinnen.

*

Für Christoffel Dornhagen lag jetzt, da er sich ein eigenes Nest eingerichtet hatte, kein Grund mehr vor, noch länger Soldat zu spielen. So nahm er seinen Abschied und tat sich zu Hause mit dem alten Prellberg zusammen, um für die Bauern Eichen zu fällen und Bauholz zu schneiden, das diesen damals nach Bedarf in ihren Waldungen zugewiesen wurde. Das war ein saures Stück Brot, gab dafür aber die Möglichkeit, tagsüber einen Groschen mehr zu verdienen als die Tagelöhner auf dem Kloster im Dorfe, die sich mit sechs Mariengroschen, das sind 48 Pfennige, begnügen mußten. Es ist so, wie das Sprichwort sagt: „Häuneken, wut diu eten, säa mäaßt diu kleien.“13

Wer nun wie Dornhagens am Abfluß des Zuckerborns wohnt, aus dem seit Menschengedenken die Dießeloher Bamütter die kleinen Kinder herausfischen, der braucht sich nicht zu wundern, wenn ihm alle paar Jahre was Lütjes ins Haus geschwommen kommt.

Das erstemal, als die Schoppenwase, die den goldenen Schlüssel zum Zuckerborn an einer silbernen Kette unter ihrem Wamse trug, mit einem Jüngelken die zwölf Treppentritte ins Heimekenbrinkhaus hinaufgestiegen war, sagte sie wie zur Entschuldigung: „Ich wollte bloß mal sehen, wie so ein Dießeloher zu euern Deipentalern paßt!“

„Oh,“ antwortete man ihr lachend, der hiesige Kinderborn hat dasselbe harte Wasser wie der unserer alten Heimat; darum segne Gott euern Eingang!“

Die Kinderfrau fand mit der Zeit Wohlgefallen an den Bewohnern des Heimekenbrinks und dachte wunder, was sie ihnen Gutes täte, wenn sie fast ein ums andere Jahr ein neues Heimeken herzutrug. Machten aber die Beschenkten einmal eine besorgte, abwehrende Miene, dann hatte die Schoppenwase nach ihrer Art gleich hundert spaßige Ausreden parat und verscheuchte damit alle Bedenken aus den Dornhagenschen Elternherzen.

So kamen zu Karline und Ludwig rasch hintereinander noch Hanorg, Heinrich und Christiane. Diese war aber überaus quarrig und widerspenstig und verleidete der freundlichen Bamutter14 leider — oder soll man sagen zum Glück? — für lange Zeit das Wiederkommen. Christoffel deutete es jedoch anders und meinte, wenn das Kind seine Mucken hatte: „Die Alte ist kurzsichtig und wird sich bei der Auswahl des Mädchens vergriffen haben.“

Also, die Kinderfrau ließ sich jahrelang nicht mehr auf dem Heimekenbrinke blicken. Und Dornhagens waren gar nicht böse darüber, so gern sie sonst auch die spaßige Alte leiden mochten. Sie hatten ihre redliche Last, sich durchzubringen. Mutter Malchen ging nicht mehr wie anfangs in Tagelohn, denn die ältesten der Kinder mußten zur Schule, und den anderen eine Brotrinde in die Hand drücken und sie einschließen — nein, das brachte Malchen nicht übers Herz! Lieber auf die paar Groschen Tagelohn verzichten und knapper anbeißen, als die Kinder verwahrlosen lassen! Und dann gab es ja in Haus und Garten, zwischen den Kindern und dem Vieh so viel zu tun, daß sie oft von früh bis spät vor lauter Arbeit nicht zum Sitzen kam.

Im übrigen hatten sich Dornhagens in Dießeloh ganz hübsch eingelebt und nach mancherlei Enttäuschungen und Ärger auch drei Häuslingsfamilien gefunden, die zu ihnen paßten und mit ihren wenigen Mietstalern die Hausschulden tragen halfen.

Christoffel ging mit Prellberg jahraus, jahrein ins Holz. Das war sommertags wohl eine Lust. Aber im Winter! Gegen die Kälte hilft festes Zupacken. Aber gegen die Nässe ist man machtlos und droht bei jedem „Verhalen“15 in seinen Kleidern festzufrieren.

Wenn seiner in der kalten Jahreszeit zu Hause nicht immer eine geheizte Stube, gewärmte Kleidung und dazu ein Schüsselchen warme Abendsuppe gewartet hätten, wäre Christoffel die Waldarbeit manchmal leid geworden. So aber kam’s ihm vor, als ob er sich alle Mühsal mit dem Schnee draußen vor der Tür vom Leibe geschüttelt habe, wenn er um die Dämmerzeit in die warme Stube trat, und die Kinder sprangen ihm aus der heimeligen Ofenecke hilfsbereit entgegen. Eins knöpfte die nassen Gamaschen auf, das andere löste die Schuhriemen, das dritte rief die Mutter und brachte den Holzlöffel für das Warmbier herein, dem vierten hängte der Vater den Holster mit dem „Haferbrot“ um, und wer dann noch übrig war, der kriegte ein paar naßkalte Schneespritzer ins Gesicht, daß er nur so kreischte.

„Mutter, was bekommen wir es mal gut, wenn die alle groß sind!“ scherzte der Vater dann wohl.

Aber die Mutter gab zu bedenken, daß der zweite Vers des alten Sprichwortes laute: „Große Kinder, große Sorgen!“

Nun ja, eine Mutter, die den ganzen Tag fünf Kinder um sich herumschwärmen hat, macht sich ihre eigenen Gedanken. Und da geht ihr auch mal das Wort durch Herz und Sinn, das man zuweilen alte Leute sagen hört: „Kleine Kindere tre’et der Mutter up de Hänne, graute up dat Harte.“16

Am Heiligenchristabend des Jahres 1838 stellten die Heimeken ihre „Hillechristnäpfe“17 vor die Fenster der großen Stube und hatten hellen Spaß, daß nur noch eine einzige Raute von den drei Fenstern freiblieb. Die könnten sie eigentlich auch noch besetzen, war ihre Meinung, vielleicht nähme es der Hillechrist mal nicht so genau. Der Vater kam ihrem Wunsche entgegen, gab ihnen einen Dreier und sagte: „Holt noch schnell vom Töpfer Bumann einen Napf und stellt ihn für eure Mutter hin!“

Darüber brach bei den Kinder laute Lust und Freude aus, die aber am andern Morgen in ebenso große Enttäuschung umschlug, als nämlich ihre Näpfe wie alljährlich mit Äpfeln, Nüssen und Backwerk gefüllt waren, während die gute Mutter leer ausgegangen war.

Damit ihr aber das Herz nicht blute, tat jedes von dem Seinigen ein Stückchen in Mutters Teller.

Ich weiß nicht, ob es in allen Walddörfern Deutschlands so ist wie in Dießeloh, daß da nämlich Silvester und Neujahr ein gewaltig gehörnter Hirschbock umgeht und nachsieht, wie die Kinder ihre Weihnachtsgaben behandeln, und wo vielleicht noch ein Nachgeschenk angebracht sei.

In Anbetracht dessen legten auch unsere fünf Heimeken am Silvesterabend ihren „Hille Christ“ auf die Fensterbretter, nachdem sie noch einmal sorgenvoll die Schäden und Lücken der Sächelchen besehen hatten. An dem Zuckergebäck fehlte bei jedem etwas, aber bei der kleinen Christiane doch am meisten. Sie hatte nur noch „Spukedinger“18 in ihrem Napfe liegen, nämlich einen Mann ohne Kopf und einen Hund ohne Beine. Heinrich, der auch kein reines Gewissen hatte, schichtete lange in seinem Näpfchen herum und deckte schließlich alles darin mit seinen Weihnachtsstrümpfen zu.

Gegen Mitternacht ist aber in Dornhagens Hause ein unheimliches Laufen und Poltern losgegangen, die Straßentür hat einige Male geklappt, und murmelnde Stimmen wurden vernommen. Dann haben die Glocken das neue Jahr eingeläutet, vor der Tür und im Dorfe hat’s geschossen, als wenn Krieg wäre, und es ist was die Treppe herauf ins Haus getruppelt.

Der siebenjährige Heinrich war nämlich wach und hat alles mit angehört, sich aber um Himmels willen nicht gemeldet, damit ihn der Neujahrsbock nicht wegen der Rosinenaugen, die er seiner Zuckerjungfer ausgeprokelt hatte, vor das Brett oder auf die Hörner kriegte. Und wie ihm noch die ausgekratzten Jungfernaugen im Kopf herumgehen, ach Gott, da schreit schon eins ganz gottsjammerlich! Gewiß Christiane, das arme Ding, das unten bei den Eltern schlief!

Und nun kam’s mit schweren Schritten die Treppe herauf! O weh, Heinrich, die Decke übern Kopf! Da war’s zum Glück der Vater! Der ging durch die Kammer auf die Wurstbühne und gleich wieder hinunter.

Allmählich ist es dann unten im Hause wieder still geworden, und der Lauscher schlief trotz seines schlechten Gewissens sanft in das neue Jahr hinein.

Als es aber das erste Schauer zur Neujahrskirche läutete, kam Karline an Heinrichs Bett, rüttelte ihn wach und rief ihm lachend was ins Ohr.

Hui, das wirkte! Da stand der Junge, taumelnd und die Augen reibend, vor dem Bett und konnte es nicht gleich fassen: Ein kleines Mädchen hätte der Neujahrsbock der Mutter ins Bett gebracht!

Die fünf Heimeken drängten sich mit großen, leuchtenden Augen um Mutters Bett und machten lange Hälse, als es darin so leise, leise wimmerte. Nein, dies Glück!

„Mutter, das ist für deinen leeren Hille-Christnapf!“ — „Vater, waret ihr noch auf, als es der Neujahrsbock brachte?“ — „Trug er es auf den Hörnern oder auf dem Rücken?“ — „Hat er unsere Näpfe nicht nachgesehen?“ So schwatzte und fragte es durcheinander. Über eins waren sich alle einig: „Das behalten wir, Mutter! Das ist nicht aus dem Brunnen wie wir, das ist aus dem Himmel gekommen!“

„Und muß Engel heißen!“ rief Heinrich dazwischen.

„O ja, Engel! Engel!“ jubelten alle und wußten ihrer Freude keinen Raum.

„Aber,“ gab Karline zu bedenken, „ wer soll dann Vaddersche19 sein?“

Freilich, das war nun so eine Sache, den Namen Engel gab es in der ganzen „Fründschopp“20 nicht.

„Ich weiß, wie wir es machen,“ sagte der Vater, der mit glücklicher Miene hinter den Kindern gestanden hatte, „wir bitten Knoken Christine zur Pate und die lieben Engel im Himmel dazu und nennen euer Schwesterchen Engelchristine.“

„Engelchristine! Engelchristine!“ frohlockte die Heimekenschar, die Mutter gab lächelnd ihre Zustimmung, und das Lütje streckte zur Belustigung der Geschwister die Fäustchen in die Höhe und machte das Mündchen kraus.

So lustig und voll Jubels fing der Neujahrstag 1839 an, der erste Tag in meinem Leben, denn die Engelchristine ist keine andere gewesen als ich selbst, das sechste Kind der Heimekenbrinksleute in Dießeloh vor dem großen Walde.

Es sind aber gleich an diesem Tage Zweifel aufgetaucht, ob ich am Neujahrsmorgen oder schon Silvester das Licht der Welt erblickt hätte. Bei der Verwirrung, die der Neujahrsbock mit seiner Gabe auf dem Heimekenbrinke hervorrief, hatte keiner auf den Glockenschlag geachtet. Die Bamutter, welche sich’s immer wohl merkt, wann die Kleinen den ersten Schrei tun, weil sie es doch nachher dem Herrn Pastor fürs Kirchenbuch ansagen muß, die hatte mich ja nicht gebracht und war erst angekommen, als der Neujahrsbock bereits wieder über alle Berge war, und in unserer kleinen Stube schon Karlines Spinneknechte und Neujahrsschießer bei der Piepwurst und Honigkuchenkaltschale meinen Eintritt ins Erdenleben feierten. So wußte denn keiner recht, woran ich war, und der Vater mußte erst zu unserm alten Schulmeister und hat mit ihm nach dem Läuten und Schießen im Dorfe berechnet, daß ich meinen Geburtstag am Silvester begehen muß.

Bei der Schoppenvase hatte ich durch mein selbständiges Zurweltkommen „ins Fettnäpfchen getreten“, wie man sagt. Als ich schon laufen konnte und an des Vaters Hand einmal der Kinderfrau begegnete, tat die ganz fremd und fragte: „Christoffel, wo hast du denn den Flachskopf her? Der ist aber nicht aus meinem Born!“

Der Vater erzählte das zu Hause und sagte ganz ernsthaft: „Ich fürchte, Engelchristine hat uns die Bamutter „veruntört“21, und dann, fügte er pfiffig hinzu, „hatte sie auch zu wenig Paten.“

Unsere Mutter wollte das aber nicht glauben, bis ihr die Bamutter nach fünf Jahren ein kraushaariges Jüngelken mit den Worten: „Dat ist davor!“ in den Schoß legte.

„Ja, Malchen, dat is davor!“ hat sie triumphierend gesagt und auf mich in der Wiege gezeigt, die ich jetzt räumen mußte. Das tat ich aber dem Brüderchen zuliebe gern, zumal es mir eine bunte Fibel mitgebracht hatte.

Unsere Eltern mußten sich die Rache der Schoppenvase wohl oder übel gefallen lassen, haben ihr jedoch freundlich, aber mit aller Entschiedenheit vorgerechnet, daß sie jetzt mit Heimeken überreich gesegnet seien. Darauf hat die Frau Vater auf die Schultern geklopft und in herzlichem Ton geantwortet: „Viel Kinder, viel Vaterunser!“

Sie hat nun aber ein Einsehen gehabt und unsere Schwelle nicht anders betreten, als wenn sie uns Kindern mal ein paar hartgewordene Kuchenränder schenken, oder jemand aus dem Hause zu Gevatter bitten wollte.

3

Aus der Zeit, da ich schon alle Bilder meiner Fibel kannte und bereits den zweiten Tafelsticken entzwei geschrieben hatte, erinnere ich mich eines Tages, der das ganze Dorf in Aufregung versetzte, als nämlich unser alter Schulmeister beim Betglockenläuten die dunkele Turmtreppe heruntergestürzt und beinah zu Tode gekommen war.

Nach langen Wochen, in denen von den Alten viel über die Verwilderung der Schuljugend geklagt wurde, kam dann endlich ein neuer Lehrer, ein blutjunges Kerlchen, dem man anfangs aber wenig zutraute, denn er war zu bettelarm im Dorfe erschienen. Ein Ränzel Bücher auf dem Rücken, einen Knotenstock in der Hand und ein Wanderlied auf den Lippen, so war er über den Berg gekommen, also gar zu power22 und zu wenig „geistlich“.

Es zeigte sich aber bald, daß dieser Herr Kracke, wie er sich nannte, viel mit dem Frühling gemein hatte, der auch zuerst geflickt und gefleckt auftritt, bis er die ganze Welt mit Reichtum und Pracht erfüllt. Das schmächtige Schulmeisterchen brachte nämlich eine unschätzbare Menge Gaben geistiger Art mit, die es selbstlos austeilte.

Bei uns auf dem Heimekenbrinke stellte er sich auch vor wie überhaupt in allen Familien mit heranwachsender Jugend. Der Zweck dieser Besuche war, die jungen Knechte einmal wöchentlich zu einem Leseabend in die Schule einzuladen. Es nahmen auch viele daran teil, meine großen Brüder ganz regelmäßig, und ich entsinne mich noch, wie ihre Augen blänkerten, wenn sie heimkamen und erzählten, was ihnen Herr Kracke vorgelesen hatte.

Zuweilen spielte oder sang der Lehrer den jungen Leuten auch etwas vor und erweckte damit solche Lust und Liebe zum Singen, daß er einen Gesangverein gründen mußte, der lange Jahre blühte und viel Freude ins Dorf getragen hat.

Lehrer Kracke mischte sich gern unter das junge Volk, aber vom Kruggehen hielt er wenig, lieber sammelte er an schönen Sonntagnachmittagen die Jugend auf dem Anger und vergnügte sich mit ihr an allerlei frohen Spielen; das war um so lobenswerter, als gerade dazumal das Trinken und Kartenspielen eine übele Angewohnheit der unverheirateten Kerle war.

Aus der Schule, die derzeit noch häufig genug von Heulen und Zähneklappen erschallte, machte der neue Lehrer im Umsehen eine Stätte fröhlichsten Lerneifers. Wo er ging und stand, hingen ihm meistens ein paar lachende Kinder an den Rockschößen.

Eines schönen Herbsttages wurde auf dem Heimekenbrinke wie im ganzen Dorfe früher als sonst das Vieh abgefüttert und zu Abend gegessen. Unser Vater hatte seine alte Ulanenuniform angelegt und stellte sich ans Fenster, ob die andern Veteranen der Straße noch nicht kämen. Ich wurde in warme Tücher gehüllt und von den Eltern an die Hand genommen. Aus allen Häusern strömte es heraus und strebte dem überm Dorfe gelegenen Schafberge zu. Das junge Volk war schon längst voraus.

Oben ragte ein hoher Reisighaufen aus der großen Menschenmenge hervor. Plötzlich flammte es auf, und in wenigen Augenblicken schoß das Feuer turmhoch zum Abendhimmel hinan. Sogleich stimmte der Gesangverein an: „Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte.“ Hinterher hörte ich jemand reden. Das tat der junge Lehrer, der auch mit Hilfe von Freunden den Holzstoß zusammengetragen hatte. Heute war der 18. Oktober, und zur Erinnerung an die Völkerschlacht bei Leipzig hielt er jetzt eine Rede auf Vaterland und Freiheit. Die Leute stimmten ihm vielfach zu, und zuletzt schrien alle: Vivat hoch!

Noch ein Lied: „Was ist des Deutschen Vaterland“, soviel ich mich entsinne, und dann kehrten die Alten mit den Kindern ins Dorf zurück, während das junge Volk sich noch bis gegen Mitternacht mit Singen und Springen bei dem Feuer belustigte.

Indem wir am Klostertore vorübergingen, sagte einer: „Gucke, gucke, der Spion!“ Es huschte eine dunkele Gestalt in das Pförtchen hinein. „Das war kein anderer als Meister Hinderdör,“23 meinte mein Vater. „Der war auch mit beim Feuer und trägt’s nun seinem Freunde und Gesinnungsgenossen, dem Amtmann, zu, was da oben gesagt und gesungen ist.“

„Der Amtmann Hübendahl ist nicht für Freiheit und Gleichheit,“ warf ein anderer ein, „dem ist Herr Kracke schon lange ein Dorn im Auge wie alle Leute, die nicht seiner Meinung in der Politik sind. Herr Kracke mag sich vor diesen beiden in acht nehmen!“

„Er tut aber doch nur Gutes,“ verteidigte meine Mutter unsern Lehrer.

„Das bezeichnen jene gerade als Volksverführung, weil sie das Volk in der stumpfsinnigen Untertänigkeit erhalten möchten,“ erwiderte ein dritter; aber die Mutter wollte das nicht glauben.

In der Nacht wurde ich höchst unsanft aus dem Schlafe gerissen: „Kind, geschwind steh auf, es ist Feuer auf dem Kloster! Die Kirche wird wohl auch gleich brennen!“ Zitternd fuhr ich in meine Röckchen, die Kammer war taghell. Vater und Brüder waren schon bei der Spritze. Als mich die Mutter warm angezogen hatte, lief sie mit mir auf den Klosterhof.

O Gott, was für ein Anblick! Die größte Klosterscheune, die über und über mit trockenem Klee gefüllt war, stand in Flammen. Die Feuergarben stiegen über die dicht dabei stehenden Kirchtürme hinaus, und es prasselte, daß man oft das Schreien und Kommandieren der Spritzenleute nicht verstehen konnte. „Die Kirche ist verloren,“ sagten alle, als die Holzstäbe der Schallöcher an zu kohlen fingen; Sturmläuten war vor Hitze und Rauch überhaupt unmöglich gewesen. Aus einer dem Feuer abgewandten Kirchentür schleppte man schon die Kirchengeräte heraus, da sprang plötzlich der Wind von West nach Süd um und jagte das entsetzliche Feuermeer quer über den Kirchhof auf vier dahinter liegende Bauernhäuser. Die gingen auch sofort in Flammen auf, alle vier auf einmal, und ihre Bewohner konnten nichts mehr als das nackte Leben retten. Herzzerreißend war das Wehklagen der Menschen und das Brüllen der verbrennenden Haustiere. Qualm und Funken zogen wie eine glühende Schlange über die Berge, und die Asche ist nachher drei Stunden von hier im Einbeckschen Felde gefunden worden.

Und Amtmann Hübendahl? Der lief bei dem Feuer herum und schimpfte auf die Unvernunft der Menschen, die aus Übermut an Herbsttagen, wenn Scheune und Fach voll wären, Feuer auf den Bergen anzündeten. Er hätte es ja gleich gesagt, was daraus entstehen könnte.

Na, murrte die Menge, das höre sich ja gerade so an, als ob dieses Schadenfeuer von dem Freudenfeuer angegangen wäre. Der Wind hätte doch vom Dorfe abgeweht. Man solle nur mal den Nachtwächter fragen, der habe in der Scheune kurz vor Ausbruch des Feuers einen lauten Knall gehört.

Anderntags erschienen die Beamten. Als sie bei dem Amtmann vorgesprochen hatten, wurden alle zusammengerufen, die sich an der Veranstaltung des Freudenfeuers beteiligt hatten. Meine großen Brüder auch! „Was soll denn das bedeuten?“ fuhr unser Vater den Boten an. Sie mußten aber hin.

Dem ganzen Verhör nach mutmaßten die Beamten — sicher auf Anregung des Amtmanns — vorsätzliche Brandstiftung seitens der jungen Leute. Besonders scharf wurde der Lehrer ins Gebet genommen, einmal, weil er seinem ganzen Auftreten nach ein Demagoge sei, und zum andern war er der einzige, der bei seiner Heimkehr an der niedergebrannten Scheune vorbei mußte. Ich glaube, wenn meine beiden Brüder nicht bezeugt hätten, daß sie den Lehrer bis an die Schule begleiteten, der Landbereuter hätte ihn auf der Stelle mitgenommen.

Der Bauermeister wies immer wieder auf den Knall in der Scheune hin, aber die Beamten hatten dafür kein Ohr, bezeichneten nach Angabe des Amtmanns den alten Nachtwächter als schwerhörig und quetschten dann von neuem — wenn auch vergeblich — an den jungen Leuten herum. Hinderdör wollte den Abend nicht mehr auf dem Kloster gewesen sein. Wer konnte das Gegenteil auch beschwören? Also mußte ein leiser Verdacht an dem Lehrer und seinen Freunden hängen bleiben.

Die Leute dachten sich aber ihr Teil. Und als die Beamten unverrichteter Sache in des Amtmanns Kutsche abfuhren, rief man ihnen nach: „Wir wissen, wer im Dorfe am besten mit Pulver und Zündschnur umgehen kann!“

Es ist im Dorfe niemals wieder ein Freudenfeuer angesteckt. Die Lust dazu war allen vergällt.

*

Ein Jahr nachdem unser Karl jung geworden war, hüpfte ich an Christianens Hand mit der Fibel, die mir das Brüderchen „mit auf die Welt gebracht“ hatte, zur Schule. „Hüpfte“ muß ich schon sagen, denn ich war von Jugend auf so flink und behende, daß sie mich oft nur „Küselwind“ nannten, und die gute Mutter wohl tausendmal hinter mir hergerufen hat: „Meken, störtest deck den Kopp noch in!“24 Es ist aber immer, selbst unsere hohe Treppe hinunter, gut abgegangen.

Für den ersten Schulgang hatte mich die Mutter extra blank und glatt gemacht: Mein kurzes Flachshaar stand, in zwei „Bisseken“25 geflochten und am Ende mit roten Wollfäden umwickelt, „strutsch“26 vom Kopfe ab. Um die Schultern, unter den Armen durch und hinten zu einem dicken Knoten gebunden, trug ich Mutters blaues, buntkantiges Umschlagtuch, das mit unzähligen winzigen Röslein wie der Himmel mit Sternen übersät war, darunter ein Beiderwandskleid27 und eine blauleinene Bindeschürze. Es hätte gar nicht noch des verheißenen „gerappelt voll sitzenden Boltjenbaumes28 im Schulkeller“ bedurft, um mich an jenem Frühlingsmorgen zum glücklichsten Geschöpf der Welt zu machen.

Als mich die Schwester dann mit sich in die Schulstube zog, wo ich bis zur Aufnahme der Fibelschützen warten sollte, meinte ich nichts anders, als das Paradies habe sich vor mir aufgetan. Solche Wonnen und Wunder barg für mich das Wörtchen „Schule“ in sich. Und die harte Schulbank deuchte mir der prächtigste Königsthron zu sein.

Also dort hinter der Tür mit dem runden Guckloch wohnte der Lehrer mit all seinen schönen Geschichten und Gedichten, und in dem kleinen schwarzen Sarge auf dem Tische, sagte Christiane, schliefen seine Lieder.

Man kann sich denken, wie ich die Augen aufriß, als der Lehrer hereintrat, und mit welcher Spannung und Aufmerksamkeit ich jede seiner Bewegungen verfolgte. Mit Singen und Beten ging’s an, und dann kam eine Geschichte von einem alten Manne, dem der Engel während der Kirche einen Gruß vom lieben Gott brachte und bestellte, er solle nur nicht mehr so traurig sein, denn Gott wolle ihm doch noch einen kleinen Sohn bescheren. Aber der Mann glaubte das nicht und meinte, er und seine Frau seien schon zu alt zum Kinderkriegen und Windelnwaschen, und sie würden es nicht mehr erleben, bis das Kind groß wäre.

Ich hatte den Worten des Lehrers bis dahin aufmerksam zugehört. Jetzt aber neigte sich die Nachbarin zu mir herab, streichelte liebkosend über mein himmelblaues Tuch und flüsterte mir ins Ohr: „Engelstine, du hast aber ein feines Tuch um!“

Da war die schöne Geschichte mit einem Male vor der kindlichen Eitelkeit verflogen, ich richte mich stolz empor und rufe freudestrahlend: „O, meine Mutter hat in ihrem Koffer noch viele hübschere liegen!“

Christianens Hand fährt mir blitzschnell vor den Mund. In der Schule

herrscht einen Augenblick Totenstille, dann aber bricht alles in unbändiges Lachen aus. Ich wußte natürlich nicht, was das für einen Grund hatte und dachte, es gehöre mit zu jener schönen Erzählung.

Lehrer Kracke war meiner jetzt erst gewahr geworden; er kam und grüßte mich, bewunderte meine Kostbarkeiten auch gebührend und streichelte meine dicken, roten Backen. Als er darauf die Schulstube verließ, zankte die empörte Schwester kräftig mit mir und drohte, der Lehrer hole den Stock.