5,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Si usted está pensando en leer este libro, no espere encontrar un maravilloso uso de la prosa, inteligentes formaciones de estructura literaria, o lirismo en las palabras. Si las encontrara sería el resultado de una simple coincidencia, dado que el autor (un título que me queda muy grande) nada de esto aprendió, y si las tiene, cósmicamente las adquirió. Prepárese para enfrentarse con un desarreglo de ideas y palabras, y que durante algunas de las historias una súbita explosión lo llevará a otra historia que se escondía dentro de la primera, que puse allí tal como la recibí. Tenga paciencia, lector, ya que el "autor", dotado de una educación de segunda mano en la escuela nocturna para adultos, hizo lo mejor que pudo.Desde mi humilde punto de vista, a veces en un esfuerzo por tratar de decir más con palabras "rebuscadas" uno termina diciendo menos.Mi deseo más sincero y mi mayor propósito es poder contar mi historia. Sin menospreciar a escritores, que tienen la capacidad de crear mundos de la nada o expresar sentimientos tan reales como los míos propios, escritores que tienen habilidades que yo sin ninguna vergüenza envidio, la ironía es que ellos pueden escribir historias que no tienen y yo tengo historias reales que no puedo escribir.Cada una de estas historias son verídicas, ninguna de las historias, ni las buenas ni las malas, son producto de mi imaginación…, quizás algunas estén embellecidas para el placer del lector.Los protagonistas en las historias son tan reales que parecen ficticios.Jorgito, a pesar de todo y de todos estos años, sigue viviendo dentro del autor, ni su curiosidad o sentido de aventura han disminuido, solo los juegos cambiaron. Todas son las historias colectadas a través de la mirada de los ojos de un pibe, que sin pesarlas ni juzgarlas, las guardaría en su memoria para siempre.Otras gracias a la mala costumbre de, como diría mi vieja, "siempre estás escuchando lo que hablan los mayores…", y cómo deseo haber prestado más atención. Esta es la historia de ese pibe con el que seguramente su mamá, lector, no quería que se juntara, creciendo en los sesenta y llevándolo a caminar por su querido pueblo de Adrogué de la época. Quisiera poder compartir estas historias con la misma intensidad con que yo las recibí.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 334

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Comesaña Vila, Jorge Lucio

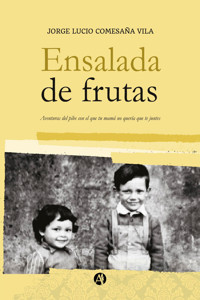

Ensalada de frutas aventuras del pibe con el que tu mamá no quería que te juntes / Jorge Lucio Comesaña Vila. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2019.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: online

ISBN 978-987-761-914-0

1. Cuentos. 2. Narrativa Argentina Contemporánea. I. Título.

CDD A863

Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

Dedicatoria

Quisiera dedicar este libro a todas esas personas con las cuales me siento identificado, aquellas personas que por innumerables razones, económicas, sociales u otras, no tuvieron la oportunidad de recibir una educación adecuada.

En tiempos en los que celebramos los triunfos de acuerdo a lo lejos que llegamos, yo me pregunto, y siempre tuve la suerte o la desgracia de pensar diferente.

Sí, es importante cuán lejos llegaste, pero para mí es más importante saber dónde comenzaste.

Sabemos que algunos, los más privilegiados, comenzaron a la mitad del camino.

Otros, recién después de mucho andar, llegarían al punto de partida.

Este libro está dedicado a todos esos que, a pesar de sus desventajas, no se dejaron amedrentar y continuaron en su viaje.

También se lo quiero dedicar

a Maide Sestak,

por creer en mi libro mucho antes de que yo lo hiciera.

Ensalada de frutas

Cuando nosotros éramos chicos mi vieja, que era la encargada de hacer las compras, iba a la verdulería. Un día, al ver que el verdulero desechaba mucha fruta, que no lucía bien porque estaba golpeada, aplastada, o simplemente muy madura o hasta casi podrida, mi vieja le diría con muchísima humildad: “Don Hilario, si no le es mucha molestia, ¿puede usted guardarme la fruta que piensa desechar?”.

Don Hilario la miró con sorpresa, pero al ver el dejo de desesperación en los ojos de mi vieja, le dijo: “Por supuesto, doña Emma, yo le voy a guardar la fruta”. Desde ese momento, don Hilario pondría una caja al costado en la que durante el día colocaría toda la fruta descalificada para vender.

Toda clase de fruta terminaba en caja: ananás, manzanas, naranjas, melones, frutillas… Cuando mi madre venía a la verdulería, él le decía: Allí está la fruta que usted me ordenó, doña Emma”, enfrente de los otros clientes, como si este hubiese sido un pedido especial que mi vieja hiciera, y que solo ellos dos sabían que lo era.

Al llegar a mi casa, mi madre ponía la caja en la mesada al lado de la pileta en la cocina, y lentamente comenzaba con un cuchillo a remover los machucones y partes podridas. Este era un largo y tedioso trabajo, ya que a veces la fruta estaba tan malograda que solamente una muy pequeña porción se podía salvar; algunas estaban tan deterioradas que iban directo a la basura, algo que a mi vieja no la desalentaba: ponía todo en una gran fuente de servir, le agregaba un poco de azúcar, quizás un poquito de vino y lo colocaba en la heladera. Con el correr de las horas la fruta, su jugo y el azúcar, todo se asentaba, y al momento de servirla mi vieja había logrado, con la basura para otros, hacer la más deliciosa ensalada de frutas, digna de ser servida a la mesa de las familias más pudientes del pueblo, pero esta ensalada de frutas era para nosotros.

Mi vieja

Al encontrarme con la necesidad de querer contar mi historia, me pregunté: ¿por dónde empiezo? ¿Por el principio? ¿Por mi nacimiento?

Pero después de pensarlo, llegué a la conclusión de que comenzarlo por mi nacimiento sería muy presuntuoso, dado lo que hoy conocemos, de la predisposición de los genes y el DNA.

Simplemente hablando, yo era yo antes de ser, porque había dos personas que sin saberlo, cargaban los ingredientes indicados, y al añadirlos crearían el perfecto yo.

Con todas mis cualidades y falencias, mis tendencias y mis miedos, y con un arsenal que estaba lleno de “quieros”.

Nunca aprendí a escribir, pero una voz, ignorando mis dudas e inseguridad, me repetía, sin soberbia ni humildad, ¡yo puedo!

Mi historia, como yo la recuerdo, comienza en Pigüé (lugar de encuentro, Pi-hue en la lengua mapuche), qué coincidencia y ya verán el porqué. Pigüé se encuentra a 548 km en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, es la cabecera del partido de Saavedra. Fue fundado en 1884 por unos franceses de la zona de Aveyron, que huían del hambre y la pobreza, y un argentino de descendencia irlandesa.

Allí nació mi vieja, Emma Teodora Aguilera, hija de doña Gregoria Jerez, y don Lucio Aguilera.

Ella tendría seis hermanas: Amanda (Pirucha), Emilia (Porta), Lucía (Negra), Dora, Ñata y Anita, y un hermano, Jesús.

Mi abuelo era un trabajador a sueldo, una persona de experiencia en las necesidades de una hacienda. Él era el único proveedor de la familia, mi abuelo murió muy joven, de diabetes, cuando mi vieja era todavía una niña; y ahí comenzaron la pobreza y las necesidades, un estado del que mi vieja nunca podría escapar.

Las hermanas mayores fueron enviadas a trabajar a las casa de los hacendados, una práctica a la que mi vieja se uniría al alcanzar la edad apropiada, había que parar la olla.

Cabe destacar que fueron muchas las tribulaciones y demandas en la temprana existencia de mi vieja, y de las cuales no voy a entrar en detalles, quizás en un futuro y otro libro, así que ahora me voy a adelantar a los acontecimientos que tienen un impacto directo con lo que sería la historia de la cual yo soy parte.

Era costumbre en el pueblo que los domingos, después de la misa, los pobladores, vestidos con sus mejores atuendos, salieran a caminar por el pueblo; la vuelta al perro, diría mi vieja años más tarde. A veces a la estación de trenes, donde se sentaban y miraban pasar el tren y sus ocupantes, quizás soñando si alguna vez ellos también podrían ser pasajeros, en camino a algún maravilloso destino.

Fue así como, en una de estas ocasiones, y por esas cosas del destino, se encontraron los senderos de quienes serían mis padres.

En compañía de sus hermanas, en su paseo dominguero, luciendo sus vestidos nuevos de verano con estampados florales, sus mejores zapatos, bien maquilladas y con el cabello arreglado, venían ellas con aire despreocupado, conversando, riendo y comentando acerca de las vidrieras de la tienda general, y sin pensar que nada nuevo o fuera de lo cotidiano fuera a ocurrir. Allí lo vería por primera vez a mi viejo, un joven de pelo negro, buen porte, vestido diferente que los hombres del pueblo, con un don de confidencia, y que la estaba mirando a ella. Sus ojos se encontraron y así permanecieron; él, con una sonrisa confidente, ella respondiéndole con una incómoda y tímida.

Al pasar, él como saludando con el ala del sombrero, que no tenía, inclinó su cabeza y les ofreció un melódico y alargado “buenas tardes”, al que ellas respondieron, casi al unísono y con apuro, “buenas tardes”. Ellas continuaron caminando, pero ahora entre risitas contenidas y disimulados tirones de mangas, mi vieja se dio vuelta pretendiendo mirar a una de sus hermanas, para asegurarse de que sí, él la estaba mirando a ella. Porque él tenía para elegir en el grupo, y descubre que sí, que él permanecía allí, con su sonrisa radiante y los ojos clavados en ella. Ya a la distancia, donde él no pudiera escucharlas, dejaron salir la excitación contenida. “Chita, ¿qué pasó? ¿Y ese quién es? Che, ¡tiene pinta! Pero, Chita, si te comió con los ojos”. A esto ella respondía en su timidez: “Déjense de joder, qué sé yo quién es”, y mientras caminaban, cruzándose entre ellas, tomando turno y poniendo su cara enfrente de la cara de mi vieja, para que ella las viera y escuchara con exclusividad. “¿Sabés quién me parece que es? Es el porteño del que oí hablar, me parece que es oficial de la policía y que recién lo trasladaron, contaba una”. Otra exclamaba: “Uy, Chita, cómo te miró”, y con su dedo le tocaba la punta de la nariz, a lo que ella respondía mientras caminaba, bajando la cabeza para esconder su ahora permanente sonrisa: “No sean malas, che”. Era obvio que este simple encuentro cargaba connotaciones mucho más profundas.

La vida del pueblo siguió su normalidad para todos menos para dos, algo había pasado y ni ella ni él se lo podían explicar, pero los dos sabían que era solo una cuestión de tiempo.

El Aeroclub de Pigüé, que se encontraba a las afueras del pueblo, era un complejo que les daba de envidiar a los pueblos de los alrededores. Tenía sus amplios hangares pintados de amarillo brillante, pileta de natación, con trampolines a las alturas de reglamento, en el cual practicaban todos los clavadista de la zona, y de los cuales mi viejo se tiraba para demostrar que el deporte no era gran cosa, y que cualquiera podía participar. La pileta era el tesoro del pueblo.

A su lado un gigantesco tanque australiano con su molino; que no dejaba de trabajar, gracias a la brisa que corría en el campo abierto, canchas de tenis de polvo de ladrillo; ancianos y frondosos árboles y hermosos jardines adornaban la casa.

La casa, al mejor estilo inglés, majestuoso portal, enormes balcones que rodeaban el edificio, todos cubiertos con un toldo retractable, esparcidos en ellos mesas y sillas de mimbre, con cómodos almohadones, donde te podías sentar a saborear tu aperitivo, o simplemente a leer, o tomarte una siestita.

Adentro estaban todas las comodidades que pudieras pedir: vestuarios, sala de masajes, gimnasio, salón de té, y numerosas habitaciones de estadía, y por supuesto, un increíble salón de fiestas, con un gran escenario hecho como para recibir a las mejores bandas del mundo, con luces y un suntuoso telón de terciopelo rojo, cualquier banda se sentiría como en su casa en él. La pista de baile con lustrosos pisos de madera, todo rodeado por mesas redondas, con manteles verde oscuro, y un arreglo con velas en el medio; a su espalda una barra de mármol, con barandas de bronce, y una vitrina de vidrio, que almacenaba botellas de todos los licores que puedas imaginarte.

En el club se oficiaban eventos de todas las clases: casamientos, cumpleaños, reuniones políticas, y hasta los hacendados se reunían a negociar el precio del grano o del ganado.

Pero el evento más popular eran los bailes formales, ya que el club tenía el privilegio de tener a su disposición una de las mejores orquestas de la zona, formada con grandes músicos; cada uno un maestro de su instrumento, que se daban el lujo de interpretar, a la perfección y con facilidad, una gran variedad de gustos musicales, Serenata a la luz de la luna, de Glenn Miller, o Siga el baile, de Alberto Castillo, o la famosa Conga.

La Conga era como un grito a las armas. Los más osados salían a la pista primeros, y formaban una línea, mujer, varón, mujer, varón, cada cual tomando la cintura de la persona delante, la línea entonces comenzaba a deslizarse por la pista, y al tercer conga, tiraban una patada con un fuerte golpe de caderas hacia el mismo lado. Conga, conga, conga, la línea avanzaba por el salón, y todos siguiendo al primero en la fila, a lo largo de la pista, a lo largo de la barra, o serpenteando entre las mesas de la concurrencia.

Fue así como en ese momento mi viejo estaba en la línea de la Conga, y mi vieja sentada en una mesa con sus hermanas, compartiendo a su modo la alegría general, mientras tomaba su refresco sin alcohol, ya que ella nunca tocó ni una gota. Al contrario de mi viejo, que como dicen se tomaba hasta el agua de los floreros. Al acercarse la línea de la conga, él la vio a ella y ella lo vio a él. Él al pasar se extendió y le tomó la mano forzándola a pararse y unirse a la línea; le puso la mano de ella en la cintura de él, y continuó la marcha a través del salón hasta terminar en la pista.

Y allí se encontraron cara a cara, él todavía sosteniendo su mano. La orquesta, como para darles un descanso y ayudar a la situación, comenzó a tocar Serenata a la luz de la luna. Él la miró a los ojos y tomándola de la cintura la atrajo hacia su cuerpo, bailaron por horas, parecía que no hubiera nadie en el salón, ellos solos y era todo lo que necesitaban.

Al César lo que es del César:

Te imaginás mi viejo, joven, bien empilchado, a veces en uniforme, buena pinta, paracaidista, porteño y con más verso que la versión original del himno nacional argentino, que podía elegir a cualquier mujer, y la eligió a mi vieja.

Pero mi vieja, en sus radiantes dieciocho años, su inocencia y candor, y una belleza que no tenía nada que envidiarles a las divas del cine americano, mi vieja, la razón por la cual mis hermanas salieron tan bonitas, qué digo, si hasta mis hijas tienen trazos de mi vieja.

Mi vieja y mi viejo, en ese momento hechos el uno para el otro.

Por naturaleza la relación creció, y ella comenzó a frecuentar el aeroclub, pero ahora lo hacía como una visita; ella venía a verlo a mi viejo continuar con su carrera de paracaidista, ella lo veía practicar y a veces saltar, los últimos grandes eventos.

Ella venía con tanta frecuencia que se familiarizó con las prácticas y los paracaidistas amigos de él; ella era uno más del grupo. Fue así como estos y mi viejo la convencieron de que debería saltar, y resultó una sorpresa para todos que ella aceptara la invitación.

Desde ese momento ella dejó de ser una visita para convertirse en uno más de los aspirantes, preparándose para su primer salto.

Las salidas y las prácticas continuaron, hasta que finalmente llegó el día en que mi vieja y todos los demás estuvieron de acuerdo en que ella estaba lista, completamente preparada, para dar ese paso al vacío.

Pero faltaba un detalle, mi vieja no iba a hacer semejante cosa, sin antes decirle a la madre y obtener su permiso; mi abuela Gregoria se negó rotundamente a los pedidos de mi vieja y sus hermanas, y así murió ese sueño.

De haber mi vieja saltado, ella hubiera pasado a la historia del deporte como la primera mujer argentina que saltaba en paracaídas.

Después de tratar de batir el récord mundial por mayor cantidad de saltos en una hora, mi viejo resignaría su puesto en la policía (más detalles en “Mi viejo”), no sin antes asegurarse de que mi vieja se vendría con él de vuelta a la ciudad.

Sin el permiso de su madre, y sin otra alternativa, esta vez mi vieja se escaparía de Pigüé para siempre.

Mi viejo

Mi viejo nació en Mataderos, uno de los barrios más renombrados en esa época en el Gran Buenos Aires.

Hijo de Bienvenido José Comesaña Vila y doña María del Carmen Ramos, los dos emigrantes españoles de la zona de Bilbao.

Mi viejo tendría dos hermanas, Elena y Delfina. Mi abuelo, al que yo nunca conocería, era como todo emigrante que había venido a hacerse la América, trabajador incansable y disciplinado, lo que lo ayudó a escalar posiciones en la compañía en que él trabajaba, Geigy, y a comprar su casa y más tarde uno de los primeros automóviles en la ciudad, una rareza.

Mataderos en esos tiempos era el lugar al que llegaban miles de camiones cargados con ganado en pie, que eran descargados, puestos en corrales y allí a esperar hasta el momento de la faena. Esto le daría un olor particular a la zona, del que yo me haría familiar con el tiempo, y de allí y ahora en forma de medias reses, viajarían en camiones frigoríficos a todas las carnicerías de las populosas barriadas de Buenos Aires.

Por eso la destreza con el cuchillo en Mataderos podía garantizar un trabajo bien pago, y como veremos en el futuro un arma de defensa propia. Los cuchillos, los que desgraciadamente mostrarían su presencia en diferentes partes de mi vida.

Anécdota familiar para introducir a los protagonistas.

Un día mi viejo se hizo la rabona a la escuela primaria (la rata en mis tiempos); mi abuelo decidió ese día que en el camino a su casa para el almuerzo iría a la escuela para ver cómo andaba Ameriquito. La maestra le dijo que él andaba muy bien, pero que ese día él no había venido a la escuela, a lo que mi abuelo respondió con rapidez que esa mañana Ameriquito no se sentía bien y que quizás faltara al día siguiente también.

Mi abuelo llegó a la casa y continuó con su rutina habitual, la que consistía en sacarse toda la ropa que se había puesto limpia esa mañana, vestirse de pijamas y darle la ropa para lavar a mi abuela que allí estaba esperando. Cabe remarcar que él se volvería a vestir en dos o tres horas para volver a trabajar, ya que volvía al mediodía para el almuerzo y la siesta.

Una vez en pijamas, y sentado en la mesa de la cocina, llegan mi viejo y sus hermanas.

Mientras que mi abuela servía los platos, mi abuelo leyendo el diario le puso soda a su vaso de vino. Una vez que Ameriquito estuvo sentado a su lado, mi abuelo le preguntó cómo estuvo todo en la escuela, a lo que él respondió que había estado muy bien, y antes que terminara de hablar mi abuelo le había partido el sifón de soda en la cabeza.

Yo creo que Ameriquito no fue a la escuela al día siguiente.

Otra anécdota de la vida real.

Yo tenía alrededor de cinco años. A mi viejo le habían pasado el dato de un acontecimiento que pasaría en Mataderos, una costumbre que estaba desapareciendo y se extinguiría pronto, algo que mi viejo pensaba que era muy importante que yo presenciara.

Fue así que llegó a la casa y me dijo: “Vamos a ir a casa de la abuela”, a lo que yo escuché: “Vamos a ir a pasear en el tren y la abuela”.

A mí me fascinaban los trenes, especialmente las máquinas de vapor, esos magníficos mastodontes de metal que cuando arrancaban con un asalto de sonido estruendoso, despedían monumentales nubes de humo blanco pesado y húmedo, que se metía en los pulmones y que hasta hoy me acuerdo el gusto que tenía. Las gigantescas ruedas giraban en vano patinando y producían un gemido bestial con torrentes de chispas, por el peso de los innumerables vagones que cargaba, hasta que por fin hacía pie y trabajosamente comenzaba a moverse. El maquinista que era como un dios para mí, se asomaba a la ventana mirando hacia atrás y haciendo sonar el silbato que anunciaba: “Señoras y señores, nos vamos”.

Qué espectáculo, solamente esto justificaba el precio del boleto y para colmo yo encima viajaba gratis. No mucho más tarde en la vida mi viejo, que sabía lo que esto significaba para mí, le pidió o lo adornó a un amigo que trabajaba en el ferrocarril para que nos llevara en un viaje en la máquina del que no me voy a olvidar nunca.

Nos infiltramos en Plaza Constitución, subimos a la máquina por el lado de las vías en el andén, una vez dentro, el calor, los sonidos, el maquinista que me preguntaba: “¿Así que vos sos Jorgito?”, el fogonero encargado de alimentar a esta magnífica bestia de acero, el viento que refrescaba la situación, y allí estaba yo. Sentado a la altura de la cabeza del maquinista y asegurado por los brazos de mi viejo, podía ver por dónde el tren iba, siguiendo las vías a tremenda velocidad. El maquinista me decía cuándo yo tenía que tocar el silbato, una tarea que realicé a la perfección. Qué día, qué recuerdo.

Cuando al fin llegamos a casa de mi abuela, ella me estaba esperando al final del zaguán de la casa, yo corrí y me enterré en el medio de su pecho, una de las cosas, y había muchas que me gustaban de mi abuela, era que ella no era muy alta y yo podía tener una conversación con ella sin tener la necesidad constantemente de mirar para arriba.

“Te hice milanesas con papas fritas y huevos fritos”, me informaba mi abuela vistiendo el siempre presente delantal, los cuales ella hacía a mano comprando la tela, los cortaba, los cocía y hasta les ponía bordados. Ella traería un delantal hasta cuando venía a visitarnos a Adrogué, por las dudas.

Milanesas con papas fritas y huevos fritos… “Qué rico, abuela”, diría yo; mientras que mi viejo nos miraba a mí, ahora parado frente a mi abuela, que ahora estaba sentada en su silla en la cocina, mientras conversábamos, disfrutando del momento, ya que él sabía que mi abuela pensaba que yo era la única cosa bien que él había hecho en su vida.

Nos sentamos a comer, mi abuela como de costumbre me colocó una servilleta alrededor del cuello que caía como un babero de bebé frente a mi pecho, como para protegerme de cualquier incidente comensal, ella era la única que lo hacía.

Me preparó un vaso de Refres-Cola, o algo parecido, la cual ella había comprado especialmente para mí.

Comimos, yo como siempre cortando minuciosamente la clara del huevo y las milanesa y papas, dejando la yema de huevo como el último bocado, para comerlo con el pan, una práctica que hoy sigo ejercitando, qué rico, y yo pensaba que sería lindo que estuvieran mis hermanitas para disfrutar de estos manjares, especialmente la Refres-Cola.

Mientras que mi abuela y yo charlábamos, y la abuela tenía como mil preguntas para hacer, mi viejo miró su reloj y dijo: “Bueno, Jorgito, nos tenemos que ir”. Pero si recién habíamos llegado a la casa de la abuela, adónde si era de noche, pensaba yo. “Mamá, volvemos en un ratito”, le dijo mi viejo a la abuela, lo que me tranquilizó: “Ah, vamos a volver a la casa de la abuela”.

Me puso el saco, mi abuela lo empujó a un costado y me envolvió la cabeza con una bufanda porque hacía frío, le di un beso a mi abuela y salimos a caminar por las oscuras calles de Mataderos, después de un rato llegamos a una esquina en la que había dos personas, para mi sorpresa estos eran amigos de la infancia de mi viejo.

“Américo”, exclamaron y se abrazaron con gran entusiasmo mientras que yo miraba todo desde abajo. “Este pibe es mi hijo Jorgito”, anunció mi viejo, para sorpresa de sus amigos. “No, che, no te lo puedo creer, ¿vos sos papá?”, y comenzaron a acercarse hacia mí. Yo ya estaba preparado para hacer lo que mi viejo me enseñó, parado firme, mirando a la persona a los ojos le extendía mi mano abierta y al apretón de manos les recitaba mi nombre completo, Jorge Lucio Comesaña Vila, lo que debería causar una impresión a juzgar por las caras, quedaban impresionados o pensando “Pobre, pibe, qué nombre”.

Una vez pasadas las formalidades, mi viejo me indicó que mirara hacia la esquina de enfrente en diagonal, allí vi por primera vez lo que más tarde en la vida vería recreado en postales, pinturas y muchas veces en la tele.

Allí en la esquina había uno parado bajo un farol, el cual iluminaba la escena, solo, fumando lentamente un cigarrillo.

“Sí, lo veo, papá”, le dije. “Bueno, vamos a ver lo que pasa”, me contestó.

Pasó un rato y yo no podía dejar de pensar que tenía frío, que quería volver a lo de la abuela, y en ese momento otra figura apareció, como si se conocieran porque se dieron la mano, como yo lo había hecho con los amigos de mi viejo. Hablaron un rato, bajo y de manera calma. Nosotros no podíamos escuchar lo que decían, y de pronto se separaron, los dos dando un paso atrás, y con un solo movimiento se sacaron los chales (una clase de poncho como el de los gauchos, pero más elegante como para la ciudad) y en un pulido movimiento se lo enroscaron en el antebrazo de la mano izquierda, a la misma vez la mano derecha en camino a sus espaldas y a la altura de la cintura, y como un relámpago el reflejo del acero.

cuchillos, comenzaron a moverse en círculo, como si estuvieran los dos acoplados en un mismo eje, caminaban de costado, ahora medio agazapados, como midiéndose, la mano izquierda protegiendo, la mano derecha atacando, circulando hacia la izquierda, circulando hacia la derecha, mientras que se hablaban por lo bajo. Parecían no tener ningún apuro, de pronto uno dibujó una C con el cuchillo en el espacio, el otro arremetió con la punta primero, pero el otro se hizo a un lado, y la danza macabra continuó.

No sé cuánto tardaron, pero sí sé que tardaron lo suficiente.

Porque allí aprendí el sonido espeluznante del chocar de los aceros.

Aprendí el sonido de la respiración agitada cuando te llega la hora de matar o morir.

Aprendí el sonido de un gemido contenido, de cuando te puntearon… profundo.

Aprendí que el miedo le agrega eternidades a un minuto.

Un encontronazo final y los cuerpos se separaron, por un minuto frente a frente, mirándose, con los brazos cansados y al costado caídos, ahora el silencio, un silencio tan profundo, qué lástima.

A uno las piernas lo abandonaron, ahora de rodillas, sin humildad ni vergüenza, los brazos cruzados aguantándose el vientre, el otro recogió un papel de la vereda, limpió el acero y lo enfundó, volvió el chal sobre sus hombros, y se paró frente al derrotado, que a su vez alzó la cara, se miraron a los ojos y en silencio y sin ceremonia se despidieron.

Lo único que se escuchaba en la calle solitaria era el taconear del vencedor que lentamente se retiraba, en nuestro grupo también se rompía el silencio, los amigos de mi viejo listos a cruzar la calle para ayudar al caído, cualquiera hubiera sido, uno se daba vuelta y decía: “Vamos, Américo”, a lo que mi viejo respondía con un cabezazo en mi dirección. “Te veo mañana”, le contestó y me tomó la mano y me dijo: “Vamos, Jorgito”. Yo no podía dejar de darme vuelta, para ver a los amigos de mi viejo ahora de rodillas también al lado del caído, no tenía ninguna idea de lo que había pasado, y mi viejo lo sabía, también sabía que con el tiempo yo entendería.

Como para distraerme me dijo: “¿Qué te parece si cuando llegamos a lo de la abuela le pedimos que nos haga pan con dulce de leche o jalea de naranjas?”, y yo pensaba dulce de leche es dulce de leche, pero la jalea de naranjas que mi abuela preparaba de las naranjas amargas que crecían en los árboles de la calle era deliciosa; si hasta ahora me acuerdo del sabor.

“Y le podemos pedir que nos haga una de cada una”, le contesté, lo que lo hizo reír a mi viejo.

La mayoría de las veces nosotros elegimos los recuerdos, no como en este caso. Este recuerdo me elegía a mí, de tanto en tanto a mi memoria volvía, y como cuando mirás una vieja película que ya viste, cada vez que volvía yo encontraba un nuevo detalle.

Recuerdo que me llevó hasta ser adulto, para entender esa noche en toda su magnitud.

Mataderos era un barrio arrabalero asociado con los guapos y malevos, un ambiente que se le metería a mi viejo hasta lo más profundo de su ser.

Como lo demostró cuando en la adolescencia en un Bar y Billar, estando solo se peleó con un grupo.

Los agresores tomaron palos de billar y, usando la parte del mango como parte de impacto, procedieron a darle palazos en la cabeza a mi viejo, después de lo que a él le pareció un eternidad, logró escapar y trabajosamente llegó a su casa.

Le pidió a mis tías que por favor lo curaran. Increíble o no, años más tarde, mis dos tías serían enfermeras: Elena llegaría a ser la enfermera caba del Hospital Piñero y mi tía Delfina en el Hospital Bancario.

Tras los esfuerzos en vano de mis tías, ellas no podían contener la sangre de las heridas en la cabeza de mi viejo, decidieron llevarlo al hospital, más tarde diría el médico que un golpe más lo hubiera matado, ya que la herida llegó casi hasta el cerebro.

Tuvo que pasarse un mes en un cuarto solo, en silencio y a oscuras, ya que la más mínima luz o sonido le producía tremendos dolores de cabeza, pero no sin antes, al otro día del ataque, ponerse una boina que le cubriera los vendajes y se marchó a pararse en la vereda de enfrente del Bar y Billar, para que los agresores pudieran ver que se precisaba mucho más para detenerlo a él; después de un rato se volvió a su casa, se encerró en su cuarto, y por un mes no vio la luz del día.

Años más tarde, cuando yo ya era un adolescente, mis tías, que ahora tenían décadas de experiencia en la vida hospitalaria, me dirían y estaban de acuerdo en que esa noche verle la cabeza a mi viejo en esas condiciones había sido una de las experiencias más horrible de sus vidas.

Mi viejo en Pigué

No sé o no recuerdo cuáles fueron las razones que lo empujarían a mi viejo a sumarse a las fuerzas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quizás necesitaba un cambio de aire, o buscaba nuevas experiencias y aventuras, las que encontraría en Pigüé en la forma de paracaidismo boxeo, y por supuesto, mi vieja.

Así fue como encontramos a mi viejo en Pigüé, un pueblito dormido en las afueras del Gran Buenos Aires.

Rápidamente se ajustó al cambio de velocidad de la vida, gracias a la ayuda de los oficiales locales, que lo introdujeron a las costumbres y lugares de la zona. Allí en Pigüé fue introducido al deporte del boxeo, como parte de su entrenamiento para la policía. El boxeo y el paracaidismo eran dos deportes que él llevaría cerca de su corazón por el resto de sus días.

Y que después de escucharlo, a través de los años con tanta pasión hablar de ellos, yo terminaría adoptándolos como los míos propios, en uno de sus primeros días en el pueblo, un oficial lo llevó a conocer el aeroclub de Pigüé.

Es allí donde mi viejo por primera vez vería un paracaídas; cabe destacar que en esa época el deporte del paracaidismo estaba en pañales, hasta este momento los paracaídas habían sido usados para depositar las tropas en el campo de batalla, o para cuando en el caso de un desperfecto mecánico en el que el avión dejara de funcionar, salvar al piloto de una muerte segura.

Mientras que cruzaban el campo caminando hacia la casa del club, el oficial se detuvo y le indicó a mi viejo que mirara para arriba, lo que él hizo y descubrió en el cielo bien alto casi irreconocible una avioneta que trabajosamente ganaba altura. “Sí, ya lo vi”, afirmó. “No, esperá, seguí mirando”, contestó el oficial. Esta vez, usando su mano como una visera para proteger sus ojos del sol, él consiguió seguir el avión con claridad, cuando de repente el sonido del motor paró, y del avión algo se desprendió, un puntito que comenzó a acelerar en su caída, a la misma vez que el motor volvió a funcionar. “¿Qué es eso?”, preguntó mi viejo sin dejar de mirar al puntito. “Mirá”, le respondió el oficial. El puntito seguía ganando velocidad, alejándose del avión, hasta que de pronto del puntito una explosión silenciosa, y apareció el paracaídas, como un paraguas gigante, con cientos de hilos que sostenían el puntito, al que ahora mi viejo reconocía como una figura humana. “Paracaídas”, dijo el oficial, a lo que él no respondió, estaba totalmente fascinado con lo que estaba viendo.

El hombre tenía las manos arriba, bajó una de ellas y el paracaídas giró a la derecha, la volvió a subir, bajó la otra mano y el paracaídas ahora hacia la izquierda continuaba en su vaivén, la volvió a subir y el paracaídas mantuvo su dirección y siguió bajando. Cuando ya estaba por aterrizar, el hombre hizo los últimos ajustes, juntó las piernas, ligeramente dobladas en las rodillas, levantó la cabeza, ahora parecía que el hombre los miraba a ellos, y aterrizó, rodó y estaba de vuelta de pie controlando el paracaídas.

Gritos de alegría se escucharon, fue entonces cuando mi viejo se dio cuenta de que no estaban solos mirando el espectáculo.

Un grupo ahora corría hacia donde estaba el paracaidista, a la distancia él veía cómo uno por uno le daban la mano y lo felicitaban al paracaidista, todos riendo y comentando a la vez.

A mi viejo la curiosidad lo había dejado sin habla, no sabía por dónde empezar, qué preguntar primero, el oficial se reía de la cara de incredulidad de mi viejo. El oficial le comentó: “Viste, estos están todos locos”. Lo que el oficial no sabía era que en la cabeza de mi viejo él ya había pensado: “te subís al avión, un desafío para muchos, te la aguantás hasta que llegás a la altura, sabiendo lo que vas a hacer, te arrojás del avión, sin que nadie te obligue o empuje, corrés el riesgo de hacerte pomada contra el piso… y sí, ¿dónde me anoto?

En ese momento la vida, como la conocía mi viejo, cambió, de ahora en más la vida sería: “quiero ser un paracaidista, soy un paracaidista o yo fui un paracaidista”.

Mi viejo como en un trance comenzó a caminar, siguiendo al grupo que ahora acompañando al paracaidista se dirigía hacia los hangares, el oficial comenzó a caminar, siguiéndolo a él, preguntándose: “¿y este adónde va?”.

Una vez en los hangares mi viejo se dirigió hacia el grupo y se presentó, todos lo miraron y pensaron, “¿y este quién es?”.

En ese momento llegó el oficial al que algunos conocían y esto facilitaba la cosa.

Después de hacer mil preguntas, mi viejo se anotó para tomar clases y entrenar para su primer salto.

Te imaginás el oficial, al otro día en el cuartel de policía, diciéndoles a todos los compañeros: “¿A que no saben lo que hizo ayer el porteño? El porteño se anotó para saltar en paracaídas, ¡está loco!”.

Como dije anteriormente, el deporte del paracaidismo estaba en pañales, a pesar del riesgo natural del deporte, el espíritu de competición innato en el hombre lo lleva a competir.

Faltarían aún muchos años, hasta que el francés Jacques André Istel descubriera, y me arriesgo a decir por accidente, que si se extienden las piernas y los brazos, como imitando la letra X, y curva su espalda hacia adelante, empujando su estómago, se logra por primera vez una caída estable.

la que ayuda a mantener un mejor contacto visual con la tierra y la altitud, pero más importante, una posición que facilita la apertura del paracaídas; la mala posición del cuerpo al momento de abrir el paracaídas sigue siendo hoy la mayor causa de accidentes.

En aquellos días los paracaidistas se arrojaban al vacío sin ninguna técnica, caían del avión como una bolsa de papas, sin control alguno, tratando de calcular el mejor momento para abrir el paracaídas, ni siquiera existían los altímetros deportivos.

Todo a ojo, buena voluntad y suerte.

Mi viejo, luego de completar su primer salto con éxito, descubrió que le gustaba el deporte más de lo que él pensaba.

Y continuó saltando, familiarizándose con el equipo, perfeccionando su técnica.

La vida en Pigüé continuaba, policía, práctica de boxeo, práctica de paracaídas y mi vieja; estas eran las cosas que completaban sus días.

Ahora interesado con todo lo que estaba relacionado con el deporte, aprendió del récord, un tremendo desafío, que consistía en lo siguiente: el paracaidista, con el mismo paracaídas, el mismo avión y piloto, y el mismo equipo en tierra, encargados de plegar y empacar el mismo paracaídas, tratarían de realizar la mayor cantidad de saltos en una hora.

Todo una locura, era la receta perfecta para un gran desastre, mi viejo… “¿Dónde me anoto?”.

Al otro día, lo comentó con sus colegas paracaidistas, todos decidieron que sí, que sería un buen golpe publicitario que podía aumentar el interés en el paracaidismo deportivo.

Decidieron hacer una reunión con los dirigentes del club, para presentarles el proyecto, los directivos del club estaban de acuerdo de que este sería un evento que atraería mucha atención, no solo al paracaidismo deportivo, sino también al aeroclub y a todos los participantes; sin más se dirigieron a la prensa, y les hicieron saber del evento y la fecha.

La noticia se difundió rápidamente en el pueblo y pueblos vecinos, fotos en los diarios de mi viejo vistiendo su equipo de paracaidista acompañaban las entrevistas en los diarios, mi viejo era una celebridad.

Comenzaron las prácticas, ahora más largas e intensas, los preparativos y planes, y en medio de todo esto, mi vieja.

Las prácticas eran ahora más concurridas, los directivos del club, la prensa, y los curiosos que venían a mirar, los más atrevidos se sumaban al grupo, haciendo preguntas, y a veces hasta ayudando con los trabajos laborales.

Mi viejo practicaba aterrizar, lanzándose desde una plataforma, innumerables veces, para las delicias de la concurrencia.

El equipo encargado de plegar y empacar el paracaídas en el campo lo hacía una y otra vez, tomando el tiempo y tratando de superarlo. Todo estaba saliendo de maravillas, el entusiasmo era contagioso, este era un evento que no se veía todos los días.

Fue así como, en la mañana de un domingo cercana al evento, decidieron hacer una práctica real, porque hasta el momento todas eran conjeturas, así que en la soleada mañana sin señal de viento alguno, tuvieron la práctica, realizaron tres saltos todo bajo el cronómetro, todo el mundo terminó satisfecho, óptimo resultado, el piloto y el avión perfectos, el equipo en tierra perfecto y pensaban que podían mejorar, mi viejo perfecto y no podía esperar por el día de la prueba.

Cuando llego el día del evento, amaneció con cielos cubiertos, y un viento que no se sabía de qué lado soplaba porque cambiaba constantemente, ni la fuerza con que soplaba porque esta también cambiaba, no eran las condiciones ideales para un evento de esta naturaleza.

Después de una reunión en presencia de todos los implicados en el evento estos decidieron que se llevaría a cabo.

Tres o cuatro horas antes de comenzar el evento arribaban los espectadores totalmente ajenos a las preocupaciones del tiempo, curiosos para ver de qué se trataba toda la conmoción en el pueblo. Los curiosos atrevidos que ahora eran expertos y les explicaban a los otros de qué se trataba, familiares y amigos, toda la fuerza de Policía, mi vieja y sus hermana y por supuesto aquellos que venían con el solo propósito de verlo al porteño partirse la crisma contra el piso.

La concurrencia de a poco se fue acomodando, a lo largo del campo donde mi viejo iba a aterrizar, en la casa del club, los sillones de mimbre acompañados por muchas sillas, habían sido puestos en el balcón que daba hacia el campo en forma de plateas, para el placer de los hacendados y los miembros del club; el club nunca antes había tenido semejante concurrencia.

El equipo de tierra y algunos otros comenzaron a sacar el avión del hangar, lo que causó conmoción entre la concurrencia, una vez que el avión estaba en la pista, todos se hicieron a un lado, uno que sabía lo que hacía, tomó la hélice del avión, la empujó para arriba y de golpe para abajo, esta giró dos o tres veces, el motor tosió, pero no hizo nada. Un murmullo corría entre la concurrencia, pero, él que sabía, volvía a hacer lo mismo, y el motor esta vez rugió como diciendo “estoy listo”; la concurrencia ahora también rugía entre gritos y aplausos.