Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Funambulista

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Literadura

- Sprache: Spanisch

En esta indagación biográfica basada en documentos inéditos, cartas y diarios, la autora desvela el alcance de la colaboración entre los franquistas, los nazis y la Policía del régimen de Vichy, trazando la peripecia existencial de su abuelo, Pedro Urraca Rendueles, oscuro policía franquista condenado a muerte en rebeldía en Francia (1948) por connivencia con el enemigo durante la ocupación. Huido a Bélgica, siguió trabajando para el Estado español hasta 1982. Descubrimos también la historia de Antoinette Sachs, judía, pintora y amante de Jean Moulin, en cuya vida se cruzó Urraca, algo que pudo haber sellado el destino trágico del héroe de la Resistencia Francesa. Son también protagonistas los republicanos españoles, los judíos y los resistentes, víctimas de la opresión del totalitarismo. Se revelan en el libro por vez primera detalles de la entrega de Lluís Companys al régimen de Franco al tiempo que se plantea una tesis diferente sobre lo que originó la captura del jefe de la Resistencia, Jean Moulin. Un insólito y valiente ajuste de cuentas literario que indaga en la memoria de los personajes para denunciar la crueldad egoísta de unos fanáticos con poder. Una obra a caballo entre la ficción y la Historia, que permite ahondar en la figura de Pedro Urraca, «el cazador de rojos».

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 417

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Loreto Urraca Luque (Madrid, 1964) es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense. Los azares laborales la llevaron a vivir en el extranjero durante su juventud. En 2008, descubrió por la prensa la verdadera identidad de un abuelo apenas conocido. Desde entonces, siguiendo las huellas del encargado de vigilar, perseguir y detener a los republicanos exiliados en Francia, ha investigado la faceta más oscura del primer franquismo y su implicación en la Segunda Guerra Mundial. En 2013, abrió la página web www.pedrourraca.infoPedro Urraca: Los ojos de Franco en Francia, para recopilar y compartir datos sobre las personas mencionadas en los informes que el policía Pedro Urraca enviaba desde París. Es la personal contribución de un descendiente de franquistas a la recuperación de la memoria histórica y al restablecimiento de la dignidad de los exiliados. Con su primera novela, Entre hienas, basada en documentos de varios archivos, la autora aspira a divulgar esa parte de la historia de España que deliberadamente se nos había ocultado. También pretende despertar el interés de los investigadores por la escurridiza trayectoria del agente Urraca en la red de espionaje Operación Gladio, desde su inicio en 1946.

Loreto Urraca Luque

Entre hienas

Retrato de familia sobre fondo en guerra

Primera edición: marzo de 2018

Primera edición digital: enero de 2023

© Loreto Urraca Luque, 2018

© de la presente edición: Editorial Funambulista, 2023

c/ Flamenco, 26 - 28231 Las Rozas (Madrid)

www.funambulista.net

IBIC: FA

ISBN: 978-84-126587-1-2

Maquetación de interiores y cubierta: Gian Luca Luisi

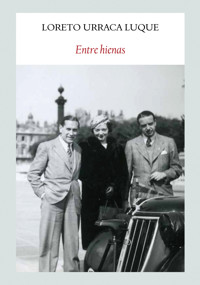

Motivo de la cubierta: Pedro Urraca, Hélène Cornette y un amigo en la place de la Concorde, Arxiu Nacional de Catalunya, Fondo 1-983 / 304581

Foto de la autora: © Carlos Amo Quiñones, 2019

Los e-books no son transferibles. No pueden ser vendidos, compartidos o regalados ya que esto consituye una violación a los derechos de esta obra. El escaneo, carga y distribución de este libro vía Internet o vía cualquier otro medio sin el permiso del editor es ilegal y castigado conforme a la ley. Por favor compre solamente ediciones electrónicas autorizadas y no participe o fomente la piratería electrónica de materiales protegidos con derechos de autor.

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado —electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.— sin el permiso previo por escrito de los titulares del copyright.

A mi hija Laura y a su generación, para que no reviváis el pasado.

La littérature permet de se venger de la réalité en l’asservissant à la fiction

(La literatura permite vengarse de la realidad sometiéndola a la ficción)

Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée

Carta a mi abuelo

Abuelo Pedro:

Poco antes de morir quisiste dictarme tus memorias. Insistías en contarme tus recuerdos y yo porfiaba en mostrarte mi desprecio. Toda tu vida escondido entre secretos, oculto en oscuros puestos, protegido bajo falsas identidades, y, al filo de la muerte, querías rememorar tus vivencias para demostrar que habías desempeñado un papel en la Historia.

Habías aparecido en mi vida de forma intempestiva, perturbando mi juventud, y querías atraparme en tu mundo. La palabra «memorias» me remitía a mis traumas infantiles y yo quería huir hacia el futuro. No quería conocer tu pasado, porque vislumbraba algo turbio. Temía que tu sombra me alcanzara. Habías sido un funcionario de un régimen que ya no existía, pero al que aún se temía. La transición impuso un pacto de silencio que os cubrió de impunidad, y el olvido colectivo os libró de la obligación moral de pedir perdón.

Con tu muerte se cerró la etapa de mi juventud a la vez que terminaba la transición política del país que, como yo, emprendía una nueva era sin haber restañado las heridas de iniquidad y odio. Pasaron años y me olvidé de ti.

Hasta que un día reapareciste en un periódico y se descubrió tu verdadera función durante el primer franquismo. «Persecución, exilio, republicanos, refugiados, Francia, México...», tu infamante pasado se me vino encima como una avalancha que me arrastrara pendiente abajo. Me sentí ultrajada, como si de pronto me hubieran desnudado en medio de la plaza y me hubieran dejado sola y expuesta a la ignominia, al oprobio público. Sentí rabia y sentí vergüenza. ¿Por qué aquel artículo? ¿Quién tenía tanto interés en desenterrar tu figura? Con este apellido, ¿cómo negar un vínculo con tu estirpe?, ¿cómo explicar que me eras indiferente, desconocido, ajeno?

Por segunda vez irrumpías en mi vida sin que te hubiera invocado y trastornabas el orden de mi mundo. La culpa no se hereda, pero el daño está hecho, y el dolor y la vergüenza perduran.

Una vez alguien me pidió que te definiera como persona, que describiera tu perfil humano y no supe qué escribir. ¿Había humanidad en ti? ¿Alguna vez sentiste compasión por aquellos «desdichados que arrastran su derrota por el mundo», por usar tus propias palabras?

Asumí que el estigma de tu lacra me acompañaría para siempre y sentí la necesidad de saber, de saber incluso más que aquellos que tanto habían estudiado tu existencia. Acudí a los archivos a descubrir quién eras y, leyendo los informes que enviabas desde París, me acordé de aquellos testimonios que no te quise escuchar.

No me arrepiento. La memoria es incierta y selectiva, y tus relatos no hubieran sido objetivos, habrían estado contaminados de falsos recuerdos y olvidos certeros. En cambio, tus escritos desvelan cómo eras y con qué impunidad os desenvolvíais los franquistas en la Francia ocupada por los nazis.

Pero aún tenía que descubrir más. En Francia, se te asocia a la Gestapo, se te acusa de tráficos ilícitos, de haber intentado deportar a una judía, y quién sabe si tuviste algo que ver en la captura del jefe de la Resistencia.

No te mereces ni el tiempo, ni el interés, ni el esfuerzo de las personas que indagan en tu vida, pero eres un medio para descubrir la cara desconocida de la represión totalitaria. Desenterrando tu pasado te pongo en evidencia y expongo la magnitud de vuestros estragos.

Todavía rastreo entre legajos algo que me asegure que no fuiste más que un fiel servidor de un régimen opresor sin extralimitarte en tus competencias ya de por sí amplias. ¿Fuiste realmente «Unamuno», el agente E-8001 de la Gestapo? ¿Es verdad que traficabas en el mercado negro? ¿Es cierto que llegaste a traicionar a tu país para contentar a los nazis?

Mientras busco más datos para recomponer tu verdadera historia, intento recuperar del olvido a vuestras víctimas para así liberarme del lastre de tu infamia y poder seguir viviendo con dignidad.

Me debes que te rescate de la eterna noche en la que deberías haber permanecido.

Loreto Urraca Luque

Entre hienas

Sophie

La soledad

La mirada perdida y el gesto crispado, Sophie avanzaba apurada por los pasillos buscando la sala. Le molestaba el ruido de sus tacones, que retumbaba en las paredes del imponente edificio del tribunal del Sena hasta perderse en las alturas del techo. Algunas personas ya esperaban cerca de la puerta. «Demasiadas —pensó—, será otro juicio». Pero el número de la sala coincidía con el indicado en la citación. Estaba aturdida, con la sensación de que todos se fijaban en ella, que las conversaciones se apagaban a su paso.

Entre tantos rostros diferentes, todos indefinidos por igual, creyó reconocer a Elise Chollet, aunque no podía ser ella, tan bien peinada y con traje. Sin embargo, la mujer que la acompañaba sí parecía su hija. Sophie tuvo que desviar la vista para atender a su abogado, que se le acercaba manoseando nervioso la carpeta de cartón azul. Le costó reconocerle con la toga, muy amplia sobre unos hombros aún jóvenes. No había podido elegir un prestigioso abogado porque ninguno había querido aceptar su caso. Él le hablaba deprisa, le preguntaba, le insistía. Con aquel rumor de voces a su alrededor, Sophie le seguía con dificultad, no le oía bien, no entendía qué decía que tenía que decir. Se azoró.

Alguien chocó contra su espalda y, al girar la cabeza, Sophie vio pasar a Paul Géraldy, bien erguido a pesar de los años, protegiendo con su cuerpo la figura menuda de Antoinette Sachs. Saludaron al señor Baude y a las personas que le acompañaban y formaron un corrillo entre apretones de manos y besos. El joven abogado seguía dándole consignas, pero Sophie solo atendía a los parabienes que se intercambiaban en el grupo vecino.

Una hoja de la gran puerta doble se entreabrió y apareció un ujier. La gente se apartó formando un semicírculo.

—¿Antoinette Sachs? Acérquese. ¿Sophie Stoffel? Venga aquí también. ¿Hélène Urraca?... ¿Señora de Urraca? —repitió—. ¿Pedro Urraca?... ¿Pedro Urraca Rendueles? —El ujier se volvió hacia Sophie—. ¿Han recibido la citación?

—Las tres llegaron a mi casa, pero ya no están en París.

—¿Letrados? Pasen. —Se adelantó para dejarles espacio y siguió llamando—. ¿Elise Chollet? ¿Paul Géraldy?...

En la sala reinaba un gran silencio y Sophie se sobresaltó con el golpe de la puerta al cerrarse. Olía a nuevo. La madera recién pulida y barnizada, la alfombra verde, la tapicería de terciopelo granate, las lámparas doradas, todo relucía. Entre ventana y ventana, tres mástiles, cada uno con la bandera tricolor, realzaban la solemnidad del lugar y recordaban que la ocupación nazi había terminado. El orden republicano francés estaba de nuevo en vigor.

Su letrado masculló una torpe disculpa al tiempo que la apartaba de su paso y se adelantó por el pasillo central hacia el fondo de la sala. Sophie le siguió con la incómoda sensación de que, justo detrás, iba Antoinette Sachs. El abogado ya se había sentado en una de las mesas dispuestas a los lados del estrado y, con la barbilla, le indicó que tomara asiento en la primera fila de bancos.

En el lateral opuesto, Antoinette Sachs y su abogado hablaban quedo, todavía de pie, dándoles la espalda. Por una estrecha puerta disimulada en la pared, entró un hombre abrochándose la toga roja, saludó brevemente al letrado de la señora Sachs, subió al estrado y se sentó. Enseguida abrió su carpeta, desplegó sobre la mesa el contenido y se concentró en la lectura.

1) Foto de Pedro Urraca Rendueles en la ficha policial.De nuevo el silencio. Sophie observaba al fiscal ordenando sus papeles, la gran mesa aún vacía y una silla al pie del estrado. Empezó a centrarse en sí misma. No terminaba de creerse que estuviera pasando por aquel trance, que estuviera viviendo aquella situación tan comprometida por una simple desavenencia por el alquiler.

Un murmullo creciente le hizo girar la cabeza. La gente, antes agolpada en la entrada, se iba repartiendo por los bancos y esperaba expectante el inicio de la vista.

2) Ficha policial de Pedro Urraca Rendueles.«Igual que en una sesión de cine —se dijo Sophie—. ¿No tienen otra cosa mejor que hacer?»

Un estridente timbrazo acalló el rumor de los cuchicheos. La señora Sachs y su abogado interrumpieron la conversación, se dieron la mano y ocuparon sus lugares. Antes de sentarse, Antoinette Sachs la miró desafiante, con un ápice de provocación en la comisura de los labios. «Sinvergüenza —pensó Sophie—. Todo lo que hice por ella, y me denuncia...».

El ujier abrió la puerta, y la sala entera se puso en pie mientras entraban los jueces: dos con toga negra y el presidente con toga roja y birrete, seguidos del secretario. Se acomodaron, abrieron sus carpetas e intercambiaron algunas palabras. El secretario se levantó con parsimonia, miró a la sala, carraspeó y anunció la causa:

—Asunto 4301/1945: Antoinette Sachs y el Ministerio Fiscal contra Sophie Stoffel y el matrimonio Pedro y Hélène Urraca, acusados de colaboracionismo y connivencia con el enemigo.

Sophie sintió frío y un leve temblor en las rodillas. Cerró los ojos y respiró hondo para dominar los nervios. ¿Quién le hubiera dicho que todo acabaría así?

El secretario volvió a sentarse y las acusaciones quedaron flotando en el aire. El presidente del tribunal esperó a que aquellas palabras calaran en la audiencia mientras observaba a Sophie con ojos de lince. Luego, empezó a leer, despacio, con tono grave y pausado, y su voz se fue engolando, hasta alcanzar la última fila de la sala. Citó nombres franceses, españoles, alemanes. Sophie los conocía, pero escuchaba los hechos por primera vez y, repetidamente, resonaba rotundo, mal dicho, Uracca, maldito, Urraca, su yerno, su infierno.

Se sintió sola como nunca antes.

—Allanamiento de morada,

Ignorante y sola.

—colaboracionismo,

Indefensa y sola.

—connivencia con el enemigo,

Insegura y sola.

—dos años,

Incapaz y sola.

—cinco años,

Injustamente sola.

—pena de muerte,

Inculpada por los manejos de su yerno.

—confiscación de bienes,

Abandonada por su hija.

—indignidad nacional

Responsable de sus acciones.

—y las correspondientes multas.

Sola.

—¿Ha entendido la acusada los cargos? ¿Ha escuchado las penas?

Sophie se sobresaltó con las preguntas tajantes del juez y solo fue capaz de afirmar con la cabeza. No le salía la voz.

El presidente cedió la palabra al fiscal, que detalló las acusaciones. De nuevo, volvieron a repetirse las terribles palabras por las que ella estaba sentada en el banquillo: allanamiento, morada, colaboracionismo, connivencia, enemigo. Durante la exposición del fiscal, Sophie prefirió evadirse y se puso a evocar tiempos anteriores a la guerra. Su mente voló hasta la época en que había vivido feliz y tranquila en compañía de Fernand, su difunto esposo.

Cuando volvió de su ensoñación, quien hablaba era su propio abogado, que pedía la suspensión del juicio por la incomparecencia de los otros acusados. El presidente miró a los dos jueces y, con un gesto de la barbilla, indicó al secretario que procediera sin acceder a la pretensión.

—Que entre Elise Chollet —ordenó el secretario.

Por una puerta lateral entró una mujer, los cincuenta bien cumplidos. Por sus carnes fofas se notaba que, en tiempos, había sido gruesa. Era ella, la del voluminoso cardado, el primer testigo en su contra. «No podía ser de otra manera», asumió Sophie.

Titubeante, se dirigió al centro de la sala, evitando ponerse frente a Sophie. Se la notaba incómoda con zapatos de tacón, y, algo desorientada, se quedó parada hasta que el ujier le indicó que se sentara en la silla frente al estrado. Sophie reconoció el sombrero y los guantes que Fernand le había regalado años antes. Ella misma los había elegido de la última colección salida de la fábrica.

Elise Chollet estaba nerviosa, cruzaba una pierna y luego la otra, estiraba el borde de su chaqueta, jugaba con los guantes, que apretujaba entre las manos inquietas. Sophie comparó la silueta que le daba la espalda con la imagen que guardaba de la portera en delantal y zapatillas. Los años y la guerra habían dejado huella, como en todos ellos.

El ujier le hizo prestar juramento y el presidente inició el interrogatorio:

—Díganos su nombre.

—Elise Chollet.

—¿Es su nombre de soltera?

—No, señor; de soltera es Juedlin. Chollet era mi marido.

—¿Cuál es su profesión?

—Soy portera.

—¿Qué relación tiene o tenía con la acusada, la señora Sophie Stoffel?

Elise Chollet carraspeó, tomó aliento y empezó a hablar con voz de pito, deprisa, como quien por fin se ve ante una audiencia y repite un discurso bien ensayado.

—En 1918 el señor Stoffel abrió una fábrica de complementos de moda: guantes y sombreros, sobre todo. Nos contrató a mi marido y a mí como guardeses del edificio, las cuatro plantas de la fábrica, las tres de la vivienda y el pequeño jardín. En pocos años hizo muchos clientes y el negocio iba bien. Viudo y sin hijos, lo más cercano que tenía era su personal, que le apreciaba, porque era un buen patrón. Sophie Stoffel, que todavía era señora de Cornette, también trabajaba en la fábrica, de patronista. Se casó con el dueño en mayo de 1929. Él ya tenía sesenta años, aunque todavía era ágil y apuesto. Ella tenía quince años menos y una hija, ya mayor, que se instaló en el pisito del ático hasta que se casó con Pedro Urraca y se fue a vivir a Madrid. En 1931 las ventas empezaron a bajar. El patrón decía que le salían muy caros los trabajadores y que, en otras fábricas, las máquinas hacían los mismos artículos más baratos. Fueron tiempos duros, de tensas negociaciones con los obreros. El señor Stoffel no se veía con fuerzas de continuar y decidió cerrar la fábrica y convertirla en apartamentos de alquiler. El matrimonio Stoffel se fue a vivir a Sèvres y nos dejó, a mi marido y a mí, de conserjes en la finca. En realidad, yo me quedé de portera y él se convirtió en el chófer de la señora Stoffel, en todo momento a su disposición.

El presidente levantó los ojos de su expediente y cedió el turno al fiscal.

—Díganos, señora Chollet, ¿qué relación tiene o tenía con la denunciante, la señora Antoinette Sachs?

—La casa principal se quedó como estaba, dos plantas y el pisito del ático. En la fábrica, la portería tampoco se cambió, era nuestra vivienda. Hicieron un piso en cada una de las dos plantas centrales, y la buhardilla, que era el antiguo secadero de pieles, la dejaron como desván. Todavía en obras, el señor Baude preguntó por los precios, pero no acordó nada con el señor Stoffel. En cambio, la señora Sachs se decidió rápido y alquiló la casa y también el ático. Enseguida se mudó. Traía muy pocas cosas para un espacio tan grande y aprovechó algunos muebles de los que habían dejado los Stoffel. Era pintora y, en el ático, montó el estudio. Lo llenó de mesas, caballetes y cuadros. La casa ya llevaba arrendada más de un mes cuando regresó el señor Baude. Se quedó defraudado, porque la habría querido alquilar él, junto con uno de los pisos, donde tenía pensado instalar un laboratorio; se tuvo que contentar solo con la segunda planta. Unos años después, el Partido Social Francés alquiló la primera planta para sus reuniones. Venían dos veces por semana.

3) Rue de l’Université, 133 por Carlos Hurtado.El fiscal, con la cabeza, indicó al presidente que no le haría más preguntas, y el juez le dio la palabra al abogado de Antoinette.

—Señora Chollet, ¿podría decirnos cómo eran las relaciones entre la acusada Sophie Stoffel y la denunciante, Antoinette Sachs?

—Aunque el propietario era el señor Stoffel, su señora llevaba el negocio y siempre andaba yendo y viniendo a París, con mi marido al volante. Ella se encargaba de cobrar los alquileres, de pagar las reparaciones, de llamar a los operarios, de todo. Al menos una vez al mes venía por allí y, a veces, pasaba a saludar a los inquilinos. La señora Sachs tenía muchos amigos, artistas y también políticos. Uno de sus amigos más cercanos era el señor Paul Géraldy, el escritor, que también conocía al señor Stoffel.

4) Matrimonio Stoffel en 1930.5) Matrimonio Urraca en 1930.El abogado de Antoinette Sachs indicó al juez que había terminado y este le dio entrada al abogado de Sophie.

—Señora Chollet, ¿podría describirnos cómo eran las relaciones entre el matrimonio Stoffel y el matrimonio Urraca?

Elise pareció meditar la respuesta, como quien no sabe por dónde empezar.

—La madre y la hija discutían mucho, porque la señora Stoffel no terminaba de aceptar que el novio fuera español. Pero un marqués, también español, que era diplomático, apoyó mucho a la pareja y, al final, la señora Stoffel se convenció de que era un buen partido para su hija. Se casaron en noviembre de 1930 y celebraron la boda en la casa. El padrino fue el marqués y, al día siguiente, los tres se fueron a Madrid. El señor Urraca estaba colocado allí, en un ministerio. Unos meses después, la señora Stoffel se alarmó mucho cuando recibió un telegrama de su hija diciendo que venía. Vino sola. La señora Stoffel creyó que algo iba mal en el matrimonio, pero no era por eso. Era porque en Madrid había disturbios y el señor Urraca prefería mandar a su mujer a París hasta que la situación se calmara. Era muy difícil comunicarse, y las señoras estuvieron muy inquietas aquellos días. El rey se fue, y, cuando la situación política estuvo más tranquila, la señora Urraca regresó con su marido a pesar de que la señora Stoffel insistió en que se quedara. En verano volvieron a París juntos y, durante las semanas en que estuvieron aquí, visitaron varias veces la Exposición Colonial. Los Stoffel les acompañaron una mañana y el señor regresó indignado de que los negros estuvieran como en un zoo, para que los visitantes les miraran. Aquella vez él y el señor Urraca no llegaron a discutir fuerte, pero se notaba que tenían opiniones muy diferentes.

6) Sello de la Exposition Coloniale de 1931.El presidente alzó una mano e interrumpió el discurso de Elise.

—Señora Chollet, ¿les oyó discutir alguna vez de política?

En la mente de Elise se perfilaron nítidos los recuerdos de la Nochevieja de 1933.

—Desde que el señor Stoffel decidió cerrar el negocio, el ambiente en la fábrica se había vuelto tenso. Algunos obreros, apoyados por los sindicatos, habían organizado paros y protestas para obtener mejores condiciones, y aquella reacción tan furiosa sorprendió al señor Stoffel, que todavía consideraba a los trabajadores como su familia. Estaba agotado de tantas discusiones y había cedido prácticamente a todas las peticiones con tal de iniciar el nuevo año con el negocio liquidado. A finales de diciembre llegaron los Urraca. La tarde de fin de año, mientras las señoras se arreglaban, el señor Stoffel y el señor Urraca hablaban en la biblioteca. Jacqueline, mi hija, me ayudaba a poner la mesa y, a través de la cristalera de la puerta, se oía algo de la conversación, que se estaba convirtiendo en discusión. El señor Urraca le decía al señor Stoffel que los problemas que había tenido en la fábrica con los comunistas no los hubiera tenido en España, porque había un nuevo Gobierno que apoyaba a los patrones y que, allí, atajaban las protestas de raíz. Al señor Stoffel no le gustó el comentario, ni el tono provocador del señor Urraca y le preguntó que si aquel gabinete tan fuerte pensaba hacer lo mismo que Hitler en Alemania. También le dijo que a la fuerza no se conseguía nada. El señor Urraca le dijo que Francia tenía un Gobierno demasiado débil, que se debería seguir al Tercer Reich. Entonces el señor Stoffel se encolerizó y le llamó fascista. Sin decir nada, muy digno, el señor Urraca salió de la biblioteca, fue a buscar a su señora y se marcharon, con maletas y todo. Dos días después, Louis, mi marido, con la señora Stoffel, les recogió en el Hotel d’Orsay y les llevó a la estación.

—Señora Chollet, ¿el señor Stoffel era judío? —intervino directo el presidente.

—Sus padres lo eran, pero no debían de ser practicantes. Nunca le vi cumplir con ningún precepto israelita, ni de ninguna religión.

—Letrados, ¿tienen alguna pregunta más?

—No, señoría —respondieron al unísono.

—Puede levantarse, señora Chollet.

Sophie no había apartado sus ojos de la portera en ningún momento, y Elise, al dirigirse hacia los bancos, se encontró de frente con su mirada. No pudo evitar que se le encendiera la cara y fue a refugiarse al lado de Antoinette Sachs, quien, absorta en sus propios recuerdos, apenas se percató de su presencia.

Antoinette

Los totalitarismos

Antoinette todavía recordaba con orgullo el día que firmó el contrato de alquiler. Pocas veces antes había tenido una sensación de triunfo tan poderosa. Liberada del yugo de un matrimonio infeliz, que en trece años solo le había aportado sinsabores, retomaba las riendas de su vida con avidez. La sumisión y la obediencia a un marido déspota y caprichoso se habían acabado, y Antoinette, con treinta y siete años, se había hecho el firme propósito de no volver a permitir que nada ni nadie le impidieran nunca más hacer lo que se le antojara.

Era la primogénita de un judío húngaro afincado en Francia y había recibido una educación muy liberal para la época. Tanto ella como sus hermanas pudieron beneficiarse de la situación acomodada de la familia y dedicarse a lo que les gustaba. Su hermano, en cambio, cumpliendo con la tradición, siguió al padre en los negocios. Desde pequeña, Antoinette demostró tener aptitudes creativas y artísticas. Tocaba el piano, le gustaba actuar y cantar, y se le daba bien pintar y moldear figuras.

Cuando terminó los estudios, se inscribió en la Académie de la Grande Chaumière, en el corazón de Montparnasse, donde era frecuente encontrar a los artistas debatiendo en las terrazas de los cafés o pintando en la calle. Fue alumna de Chaïm Soutine por los años en que Joan Miró acudía a la misma escuela, y también recibió clases de maestros consagrados, como Othon Friesz o Fernand Léger. El ambiente bohemio en el que los surrealistas vivían aislados del mundo le fascinaba y, a veces, creía sentirse uno de ellos; pero no se engañaba y era consciente de que sus dotes artísticas no llegarían nunca tan lejos. Su vocación de pintora no tenía nada que ver con el cubismo o el expresionismo, y el arte abstracto tampoco era su estilo. Prefería los paisajes tradicionales o los bodegones de flores exóticas, y, en los años que pasó en la escuela, se aplicó en la técnica del retrato.

Dedicarse a pintar por encargo le permitía mantener su situación de mujer ociosa en el ambiente en que se había educado y era una ocupación bien vista por la alta burguesía. Además, le gustaba el vínculo tan especial que se establecía con el modelo en las sesiones de pose, una intimidad perturbadora que se esfumaba al acabar la pintura y quedaba encerrada para siempre en el cuadro. Así fue como conoció a un hombre del que creyó enamorarse y cometió el error de traspasar los límites del marco. Se casó convencida de que la convivencia con él sería una continuidad de su vida anterior de niña mimada. Pronto llegó la desilusión y más tarde la separación, y, hasta que no logró el divorcio, no recuperó su verdadera independencia.

Libre de ataduras, pensó en abrir su propio estudio de pintura. La casa que alquilaba Fernand Stoffel no ofrecía las comodidades de las nuevas construcciones y era demasiado grande para una persona sola, pero, cuando vio el pisito del ático, amplio e inundado de luz, se lo imaginó convertido en su taller y se vio a sí misma ya trabajando en él. Estaba comunicado con la vivienda principal por una escalera interior y en el extremo opuesto tenía otra puerta que daba a la escalera común. Aquella disposición era justo lo que le convenía para recibir por el estudio o por la vivienda, según el motivo de la visita.

El día fijado para la firma, Sophie había acompañado a Fernand para comprobar que todo funcionaba correctamente y que los muebles que dejaban estaban en buen estado después de la obra. De camino al jardín, Sophie abrió el portalón para que Louis limpiara el acceso a la caldera de algunas piedras de carbón perdidas en la descarga y, al volver hacia el interior, vio a una mujer aparcando un Peugeot 201 en la acera de enfrente. Iba sola. Se la quedó mirando aún más sorprendida al verla bajar del coche, porque, en vez de un traje o un vestido, llevaba pantalones, tan vaporosos y anchos que al andar parecían una falda larga, pero, sin lugar a dudas, eran pantalones. Tampoco llevaba sombrero y los rizos de su cabellera de cobre volaban mecidos por el aire y por el impulso de su andar brioso.

Antoinette era una mujer moderna, decidida y rompedora, que anunciaba la llegada de tiempos nuevos al viejo caserón. Fernand le había dicho que era una mujer diferente y, al verla con sus propios ojos, Sophie percibió la brecha que la separaba de la siguiente generación y se sintió vieja. La sociedad se estaba transformando, pero ella se había quedado amarrada al ambiente anquilosado de Sèvres.

Incluso los muebles que trajo Antoinette llevaban el sello de la modernidad en su estilo de líneas rectas, superficies claras, lisas y brillantes, con una decoración austera y elegante. No eran muchos, y más tardaron los hombres en instalar el piano que en colocarlos. Los guardeses, intrigados por la nueva inquilina, ayudaban a la cuadrilla, mientras Antoinette, en el ático, colocaba con sumo cuidado los caballetes y los lienzos cubiertos con telas blancas que la hija de los porteros iba subiendo. Los había de todos los tamaños y Antoinette los fue adosando a las paredes y a las patas de las mesas, dejando completamente libre el espacio rectangular del centro.

Ya sola, aunque agotada por tantas idas y venidas, repasaba cada estancia, estudiando qué le faltaba para acabar de amueblarla e imaginando las escenas que albergarían. Un rayo de sol surgió entre las nubes y Antoinette dejó la caja que llevaba en las manos para subir corriendo al estudio. La luz bañaba el espacio hasta hacer brillar el blanco de las telas con intensidad. De pie en un extremo, Antoinette observaba cómo la sombra de las nubes dibujaba una alfombra sobre el parqué, hasta que el sol desapareció de nuevo. Estaba feliz, sabía que allí se iba a encontrar a gusto y que sería capaz de desarrollar toda la creatividad que sentía con fuerza en su interior y que todavía no había podido liberar sobre el lienzo.

Sonó el timbre y Antoinette bajó con paso vivo los dos pisos para recibir a su primera visita. Solo podía ser Paul. Con la ilusión de una niña pequeña pintada en la cara, le abrió la puerta de su nueva casa. Al otro lado, un hombre alto, delgado, pasados los cincuenta, se quitaba caballeroso el sombrero según entraba.

—Siempre te sales con la tuya —la besó en la frente con un abrazo casi paternal.

—Ya te dije que quería mi propio estudio. Ven que te lo enseñe. —Antoinette tiraba de él para que no se entretuviera mirando en las habitaciones vacías—. ¿Qué te parece?

—Realmente amplio, es cierto.

Paul iba de una ventana a otra atusando las puntas de su bigote, inspeccionando los cuadros de las paredes mientras Antoinette sacaba de un cajón tubos de pintura que iba esparciendo sobre la paleta. En una esquina vio colgados tres cuadritos, cada uno representaba una cabeza con un sombrero diferente, y se acercó por curiosidad. Le llamó la atención la sencillez del dibujo: un trazo firme, que en pocas líneas conseguía perfilar un rostro con expresión y vida. Descolgó uno de ellos, lo observó con detenimiento y se volvió hacia Antoinette.

—¡Qué bonitos! No los había visto antes.

—No son míos. Ya estaban ahí.

Antoinette apenas levantó la cabeza y Paul volvió a colocar el dibujo en la pared.

—¿En qué cuadro trabajas ahora?

Paul se alejó del ventanal y se acercó hacia los caballetes cubiertos.

—En ninguno en particular... En todos a la vez. No sé; ahora no tengo ningún encargo y voy pintando lo que me apetece, cuando me apetece —respondió evasiva, removiendo unos pinceles en un tarro con agua.

Tras un breve silencio, levantó los brazos y se pasó varias veces las manos por el pelo, para recogerlo hacia atrás, en intentos cada vez más rápidos.

—¿Vienes abajo? —zanjó, dejando caer la cabellera indómita, de nuevo libre.

—Vamos.

Paul reconoció el gesto de fastidio y no insistió más.

En el salón, Paul se sentó en la banqueta del piano, sacó un cuadernillo del bolsillo de la chaqueta y se lo extendió a Antoinette.

—He terminado el tercer acto.

Antoinette ojeó las cuartillas, releyó en voz baja y, con un gesto de asentimiento, reinició la lectura declamando mientras se movía como si estuviera sobre las tablas de un escenario.

7

) Antoinette Sachs en su estudio pintando a Paul Géraldy.

Paul Géraldy era ya un consagrado dramaturgo; se había hecho famoso con unos poemas, recopilados en 1912 bajo el título Tú y yo, que todavía en los años treinta recitaban de corrido las chiquillas enamoradizas. Quería a Antoinette con un amor más profundo que el que le había inspirado aquellas poesías. En cambio, su musa mantenía siempre cierta distancia y, a pesar de los años que llevaban juntos, no había conseguido franquear la barrera invisible con la que ella protegía su independencia. Antoinette se dejaba querer, aunque se entregaba solo hasta donde ella quería y según su capricho. Paul había terminado por aceptar aquel amor intermitente y voluble, porque era ya su única oportunidad de afrontar en compañía el paso de los años. La idolatraba.

Mientras ella recitaba, la miraba embobado, mecido por su voz cálida y envolvente, y se dejaba cautivar contemplando los rasgos dulces y la sonrisa tímida que dibujaban sus finos labios. Escribía todos sus papeles femeninos pensando en Antoinette, pero ella nunca quiso probar a ser actriz. Paul le insistía, porque intuía que sería buena, pero ella siempre se negaba; decía que el teatro era muy esclavo, que no quería atarse a unos horarios, ni a un grupo, que no sería capaz de memorizar los textos. Antoinette prefería la pintura, que la hacía libre, y Paul tenía que contentarse con actrices que nunca llegaban a su ideal de belleza.

Al terminar de leer la escena, Antoinette dejó caer los brazos y se paró frente a Paul, que aún tenía la mirada prendida en algún punto indefinido de su rostro. Agitando las hojas delante de sus ojos, le hizo volver de su ensoñación.

—Me había perdido en la lavanda de tu mirar.

—Ya te has puesto cursi. Anda, llévame a cenar. Luego, te puedes quedar.

8

) Paul Géraldy por Antoinette Sachs.

***

Algunos muebles que habían dejado los Stoffel no eran del gusto de Antoinette, porque desentonaban con la sobriedad y la elegancia de las líneas rectas del nuevo estilo que lucían los suyos. Decidió desembarazarse de ellos y pidió ayuda a los porteros para subirlos al desván de la buhardilla. Antoinette iba de cuarto en cuarto retirando piezas de decoración, que depositaba en una gran caja que Elise sostenía entre los brazos. En el estudio descolgó los tres cuadritos que habían llamado la atención de Paul. Antes de retirarlos, les dio la vuelta. No tenían firma.

—Son bocetos de la señora Stoffel —le dijo Elise sin esperar a que le preguntara.

—¿Pinta?

—Era la patronista; dibujaba sombreros.

Antoinette levantó las cejas en un gesto entre extrañado e indiferente y los dejó junto al resto de trastos viejos. Abrió la puerta del estudio, dejó pasar a Elise cargada con la caja y se adelantó a subir hasta la buhardilla para abrir el desván. En la planta inferior, Louis y Jacqueline giraban con dificultad una cómoda por el recodo de la escalera. De repente, la puerta del piso se abrió y un señor en zapatillas y con un batín sobre el traje salió al rellano. Se hizo paso entre la barandilla y el mueble, y, asomando la cabeza por el hueco de la escalera, dijo hacia lo alto:

—Ya sabe que el desván es común. ¡Deje sitio para que otros podamos también usarlo!

Antes de que Antoinette pudiera bajar a presentarse, el vecino ya había cerrado la puerta y demostraba su enfado corriendo con fuerza el cerrojo. Antoinette reinició el movimiento y Elise pudo depositar la caja en el suelo y bajar a ayudar a Louis. Ninguno hizo comentarios y acabaron la faena, diligentes. Al terminar, Antoinette les esperaba con una jarra de limonada y una buena propina.

—¿Ese señor tan amable y educado...?

Elise ahogó una risita nerviosa, cuando su marido le dio con el codo en el costado, pero la sonrisa de Antoinette invitaba a hablar.

—El señor Baude. Llegó el mes pasado. Apenas saluda al entrar o salir.

Durante aquel invierno Antoinette se encerraba muchas mañanas a pintar. A través de un amigo había recibido el encargo de retratar a una familia y, aunque tres figuras en una misma tela era un verdadero reto, no quiso desperdiciar una oportunidad tan buena de darse a conocer. Se aplicó en realizar estudios previos sobre la composición y, para ahorrarles a los interesados las largas sesiones de pose, de nuevo pidió ayuda a los guardeses para que le sirvieran de modelo. La propuesta les pareció extraña, pero aceptaron por cortesía. La primera vez, pasaron tanta vergüenza que estuvieron muy rígidos en sus asientos, sin apenas atreverse a hablar. Antoinette necesitaba una escena más natural y distendida. Con palabras amables y preguntas sencillas, poco a poco fue entablando cierta confianza con ellos.

Después de aquel cuadro, llegaron otros encargos y Elise se prestó gustosa a las sesiones preparatorias. Si tenía labor, subía al estudio con la caja de costura y allí se pasaban muchas mañanas, Antoinette ejecutando bocetos, y la portera cosiendo. Con la conversación se les hacía la tarea más amena. Para Elise, siempre ocupada en las faenas de la casa, aquellos ratos de inmovilidad eran un doble regalo, porque Antoinette le contaba las funciones de teatro o de cine a las que la llevaba Paul o las veladas a las que la invitaban en otras casas, y Elise escuchaba atenta los pormenores de una vida social que solo conocía por las revistas. Cuando era Antoinette quien celebraba una fiesta, Elise recibía las visitas y, al día siguiente, deslumbraba muy ufana en el mercado con sus relatos frescos sobre la gente conocida de la farándula y de la política.

Antoinette también le preguntaba sobre su familia y otra gente del barrio, y Elise siempre estaba dispuesta a responder con mucho detalle. En aquellos encuentros le fue contando todos los años que llevaban allí, que aquella era la antigua vivienda del dueño de la fábrica, que se casó con la patronista y que habían cerrado la fábrica para transformarla en pisos, por lo que todos los trabajadores se habían quedado sin trabajo.

—El primer marido de la Stoffel era el contable, y un día se largó con el dinero, porque se enteró de que su mujer se la pegaba con el patrón. Tardé tiempo en darme cuenta, pero estoy convencida.

Antoinette percibió en el tono de voz una amargura antigua y reconcentrada, y le picó la curiosidad por saber más de las historias ocurridas en aquel espacio, que se había convertido en su hogar.

Cuando Elise no podía acudir, le pedía a su hija que ocupara el puesto. Jacqueline no hablaba tanto y, en el rato que estaba allí, no desperdiciaba un momento para contemplar el colorido desorden que reinaba en el estudio. Antoinette trataba de captar en su paleta la belleza del rostro de la joven. Sin embargo, el aire ensoñador se quedaba reducido a una excesiva seriedad, que la avejentaba en el cuadro. La muchacha observaba la meticulosidad con la que Antoinette movía la mano, los tarros de pintura arrinconados en la mesa, las telas blancas salpicadas de caprichosas manchas, y escapaba de la inmovilidad de la postura recordándose en la buhardilla, que había sido el refugio de su infancia.

Un día Antoinette la notó más absorta que de costumbre y le preguntó en qué pensaba. La joven se atrevió a hablarle de las tardes en que de niña se encerraba «con los colores», como ella decía, para huir de la hija de la señora Stoffel, que disfrutaba martirizándola con bromas pesadas.

—Me escondía en el desván, donde secaban las pieles, porque, como olía muy mal, nadie pensaría que estaba allí. Me gustaba imaginar figuras bañadas en luz que salían de las manchas de tinte esparcidas por el suelo.

—¿Qué clase de bromas te gastaba?

—Era una histérica y montaba en cólera cuando no obtenía inmediatamente lo que quería. Un día bajó hecha una furia acusándome de haberle quitado una carta del novio. Me zarandeó del brazo, hasta que vino mi padre y me soltó. La señora Stoffel lo estaba oyendo, pero no hizo nada.

Antoinette la escuchaba con interés, en especial cuando le describía el efecto de la luz sobre el brillo intenso de los colores, y Jacqueline se sintió tan comprendida que desarrolló por Antoinette un gran afecto.

***

Además de Paul Géraldy, que iba a recogerla casi todas las tardes, Antoinette recibía muy a menudo la visita de su amiga Nena, tan moderna en el vestir como ella. Los pantalones amplios, de anchas rayas, los zapatos bajos y el pelo corto con la nuca al descubierto le daban un cierto aire masculino, pero, a la vez, muy atractivo y ella lo sabía explotar. Le gustaba estar con Antoinette mientras esta pintaba, y, cuando terminaba, se iban a comer juntas y a pasear por los Campos Elíseos. También le estaba haciendo un retrato y un día, mientras posaba, le planteó un encargo del marido.

—A Pierre le gustaría que una tarde nos acompañaras a una reunión del partido.

—¿Yo? —Antoinette asomó la cabeza por un lado de la tela—. Si no sé nada de política.

—No hace falta saber; basta con tener una conciencia social y ganas de cambiar las cosas. Mira a tu alrededor. Italia y Alemania gobernadas por fanáticos totalitarios, y en España los fascistas se van imponiendo poco a poco. No podemos permitir que pase lo mismo en Francia. —Tras una pausa para encajar un cigarrillo en la boquilla y encenderlo, siguió—. Acuérdate de lo que ocurrió en febrero del año pasado.

Nena se refería a los enfrentamientos entre manifestantes de las ligas de extrema derecha y grupos de izquierdas, que habían convertido la plaza de la Concordia en un campo de batalla. Los disturbios se habían prolongado durante cinco días y solo una dura intervención de la policía había conseguido frenar la escalada de violencia. Hubo nueve muertos y muchos heridos, y se originó un debate político que dividió a la opinión pública.

—No se me ha olvidado y claro que sé lo que ocurre en los países vecinos. Me preocupa, pero no veo cómo puedo ayudar. Yo solo sé pintar. Estate quieta, que te mueves mucho.

—Precisamente por eso, por mujer, por artista y por judía también. ¿De qué te ha valido luchar tanto por recuperar tu libertad, si ahora no la defiendes? Tenemos que agruparnos contra el avance de las derechas. Pierre y algunos diputados están contactando con políticos de otros partidos para formar un frente popular que arrase a esos fascistas retrógrados en las próximas elecciones. Hay que aproximar posiciones hacia el centro y, cuantos más diputados del Partido Radical participen en la coalición, en mejor situación estaremos para ocupar los ministerios más sensibles.

—Pues si Pierre vuelve al ministerio, me debe una vuelta en avión. Me la prometió hace tiempo y aún estoy esperando.

—Claro, tonta. Además, vamos a comprar uno. De los que ya han retirado, no te creas. Para no perder la práctica.

—¡Qué maravilla! ¿Y cuándo lo tendrá?

—No me desvíes la conversación, que te conozco. —Se levantó de un salto y fue hacia la tela—. En serio, Antoinette, necesitamos gente como tú. Muchos intelectuales se están afiliando. Ellos sí quieren comprometerse, con su participación y con sus escritos. A ver mi retrato...

Antoinette alzó rápido el lienzo del caballete y retrocedió con él entre los brazos.

—No quiero que lo veas antes de terminarlo. Sabes que no me gusta. El efecto nunca es el mismo si vas viendo el avance de la obra en vez del resultado final.

—Bueno, como quieras. —Nena apagó el cigarrillo, cogió su bolso y bajó hacia el salón—. Anda, vámonos al cine, que hoy tienen sesión plenaria y Pierre no volverá hasta tarde.

—No estoy de humor para salir. Me han rechazado en el Salón de los Independientes. Esta mañana me han escrito.

—¿Qué esperabas? Soutine no era muy buena tarjeta de presentación. Si a él casi le rechazan el año pasado, ¿cómo podría introducirte para este?

—Es porque soy mujer. Estoy segura. Han aceptado a todos los de su escuela menos a mí. Y tú sabes que yo pinto mucho mejor que algunos de ellos.

—Eso no ayuda, es verdad. Deberías tener contactos más influyentes. Si te haces del partido, seguro que te salen mejores oportunidades para exponer y, además, podrías defender el voto femenino.

—Pero no es justo. Debería bastar con la pintura. Que se eligieran las obras sin saber quién las ha pintado. Intentaré presentarme al Salón de Otoño, aunque sean unos anticuados.

Nena se guardó su respuesta por no ofenderla. Desde que la conocía, la veía aplicarse cada vez más y, aun así, no conseguía buenos retratos, ni hermosos paisajes. Sin embargo, no se atrevía a sugerirle que abandonara la pintura.

—¿Dónde he dejado mi abrigo? —Se acercó a su amiga para despedirse—. Piénsatelo. Conocerías gente interesante, con inquietudes, y te vendría bien salir de un ambiente tan..., tan poético y etéreo. Paul vive en otro mundo y tú no perteneces a él. —Alargó la mano ya enguantada hacia el picaporte—. Necesitas otros aires, más jóvenes, más entusiastas. Si no, te veo vieja antes de tiempo.

En el momento en que abría la puerta, entraban de la calle los Stoffel. En el rellano, Fernand saludó a las señoras, y Antoinette hizo las presentaciones.

—Señor y señora Stoffel, mi amiga Nena Cot.

—Encantados. ¿Es usted la esposa del diputado?

—Sí, señor —respondió Nena orgullosa—. Si me perdonan, tengo prisa, no puedo entretenerme. Un placer.

Nena se alejó por el pasillo, despidiéndose con el sombrero aún en la mano, sin volver la cabeza. Antoinette, sujetando todavía la puerta, se sintió obligada a invitarles a entrar y se giró hacia la pareja.

—No sé si venían ustedes a verme. Si quieren pasar, entren, por favor.

Fernand inició un gesto negativo con la cabeza, pero su mujer se le adelantó y dio un paso hacia el interior.

—Gracias, señora Sachs, espero que encuentre usted todo a su gusto.

Antoinette, amable, con estudiada afectación, le enseñó la casa y le contó que había guardado sus muebles en el desván. Mientras, Fernand las seguía a cierta distancia, incómodo y aburrido. Sophie entró en las estancias en que ella misma había vivido y observó el gran cambio que se había producido en la casa. Le pareció más luminosa y, aunque no acababan de gustarle los muebles de estilo moderno, era innegable que casaban muy bien con su dueña y con su carácter rompedor. Sophie, en el fondo, admiraba a aquella mujer que era capaz de vivir sola, independiente, totalmente dueña de sus actos.

—¿Los muebles que ha guardado en el desván están bien protegidos?

—No se preocupe, Louis los cubrió con cuidado. Suba a verlos.

—Son buenos y no quisiera que se estropearan. Puede que algún día los necesite mi hija.

—No sabía que tuvieran hijos —mintió Antoinette, esperando satisfacer su curiosidad.

—Una hija, de mi primer matrimonio.

—¿Vive con ustedes?

—Vive en España, con su marido.

—¿En España?

—No hace falta que vea los muebles. —Sophie eludió responder y siguió con su asunto—. Si usted me dice que están bien, confío en su palabra y, por ahora, se pueden quedar donde están.

—No tiene más que venir a buscarlos cuando quiera.

—Gracias. No la entretenemos más; tenemos que pasar a ver a los porteros.

—Ha sido un placer. Hasta pronto.

—Adiós, señora Sachs, que siga bien —concluyó Fernand.

Antoinette cerró la puerta y subió de nuevo al estudio. El retrato de Nena, todavía descubierto, le recordó la conversación que acababan de tener. Empezó a repasar los trazos sobre el rostro inacabado, pero pronto dejó caer la mano y arrojó el pincel al suelo. Se desesperaba, porque no encontraba el modo de plasmar en la pintura la expresividad de los ojos de su amiga. Releyó la carta del Salón de los Independientes. Había enviado unos paisajes que le habían costado mucho esfuerzo y tiempo. Estaba muy orgullosa de ellos y el rechazo de su obra la había dejado abatida. Parecía no acertar nunca en la composición, en las líneas o en el color que convenían o agradaban a los jurados.

Para Antoinette era importante recibir un reconocimiento, precisamente para demostrar a quienes consideraban su pintura como un capricho de niña rica, que no era así, que era buena artista y que tendría éxito. Pintaba retratos para crearse un público, aunque se le daban mejor los paisajes de líneas indefinidas y colores tenues. Siempre tenía a la vista unos cuantos, como reclamo de su estilo, y, a pesar de que, a veces, sus clientes le preguntaban por ellos, no tenían la acogida que hubiera deseado. Mientras Antoinette esperaba que llegara su momento, era testigo del éxito que tenían las obras de Paul. A él no le costaba trabajo escribir; las piezas de teatro se las encargaban y los poemas brotaban de su pluma con mucha facilidad. Incluso las porteras le conocían y Elise le había pedido que le dedicara un ejemplar de Tú y yo, recién reeditado. En cambio, ella no, ella tenía que aplicarse mucho y, a pesar de ello, no cosechaba más que rechazos.

Buscó una tela para cubrir el lienzo y, al tapar la imagen de Nena, pensó que tal vez le viniera bien seguir el consejo de su amiga, alejarse del círculo de farándula que rodeaba a Paul y encontrar otro ambiente en donde se valorara su trabajo con mejor criterio. Antoinette nunca se había interesado por la política, pero algunos de sus amigos eran diputados o estaban afiliados al Partido Radical. El mismo Pierre Cot, el marido de Nena, había sido el titular del primer Ministerio del Aire en 1933. La caída del Gobierno tras las revueltas de febrero de 1934 le había hecho perder el cargo, aunque mantenía su escaño de diputado.

En los últimos años, el panorama político francés se había polarizado hacia los extremismos que ya gobernaban en otros países de Europa. Por un lado, estaban los revolucionarios comunistas, que propugnaban el dogma bolchevique a ultranza y que aspiraban a imponer una dictadura del proletariado como en la Unión Soviética. Por otro, emergían las ligas de extrema derecha, opuestas al régimen parlamentario y seguidoras de las doctrinas nacionalistas de los regímenes fascistas de Italia y Alemania. Incluso en la nueva República de España, las reformas emprendidas durante los primeros Gobiernos de la coalición republicano-socialista se habían paralizado por la incorporación de ministros de derechas.

En el centro de la escena política francesa se situaba el Partido Radical, heredero de las corrientes humanistas, que se identificaba con los fundamentos tradicionales de la República como la tolerancia y la solidaridad. Gracias a sus políticas de igualdad social, se había instaurado la educación secundaria obligatoria, gratuita y laica, y un sistema de seguridad social financiado con el impuesto sobre los ingresos. En las elecciones de 1932 había obtenido muy buenos resultados, pero el régimen parlamentario se tambaleaba con unos Gobiernos cada vez más inestables y breves, y el Partido Radical buscaba alianzas con los otros partidos de centroizquierda para frenar el auge del fascismo en las elecciones municipales de la primavera de 1935.