9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Harper F

- Sprache: Spanisch

Hay historias que se tejen en silencio. Voluntades de no hacer daño que acaban hiriéndote el alma. Tesituras ante las que te ves obligada a elegir en función de las circunstancias ajenas, sin que te dejen vivir. Pero siempre quedará un resquicio para propiciar el cambio. ¿Estará Esperanza aún a tiempo de poderlo conseguir? Pozoblanco. Verano de 1936 «¿Qué ha pasado, José, qué tienes? Dime qué tienes». La respuesta de José a la pregunta de su madre traza un punto de inflexión en la vida de Esperanza. A sus doce años, debe enfrentar una nueva y complicada realidad exterior; pero no lo hará sola. Isabel, una adolescente educada con una mentalidad abierta y progresista, llega al pueblo para vivir con su tía. El día en que se conocen, germina una inquebrantable amistad que forzará a Esperanza a redefinir su manera de ver el mundo, sus convicciones y su forma de sentir, con todas las consecuencias. Cortijo de La Jara. 31 de diciembre de 1999 Junto a su nieta Luna, Esperanza aguarda nerviosa la llegada de su familia para celebrar la Nochevieja; tiene algo muy importante que comunicarles. Mientras espera, rememora sus últimos sesenta y cinco años con nostalgia y, a la vez, con la amarga sensación de no haberlos vivido como habría deseado. Pero esa tarde-noche no discurrirá como ella cree. El secreto de Luna y los suyos propios, las confesiones silenciadas de sus hijos y los afectos maltrechos de unos hacia los otros cobrarán protagonismo poniendo en jaque las creencias de todos, en un cruce de acusaciones previo a las doce campanadas del reloj. «Hay novelas que cuentan vidas y hay vidas para ser contadas en forma de novelas. Esta hace las dos cosas». Víctor Fernández Correas

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 528

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

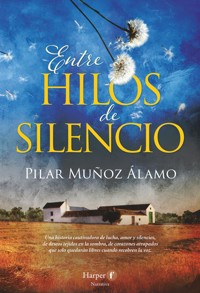

Entre hilos de silencio

© 2024 Pilar Muñoz Álamo

© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®

Imágenes de cubierta: Dreamstime.com y Shutterstock

ISBN: 9788418976681

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Nota de la autora

Agradecimientos

A ti, mujer, que tanto has luchado por lo que sentías que merecía la pena

En todo paraje oscuro puede lucir, sin esperarlo, un nuevo punto de luz

1

31 de diciembre de 1999

Su vista alcanza el horizonte. Se le enreda la mirada en el paisaje dibujado tras la ventana, especialmente en el camino de tierra que serpentea entre las encinas y que, en la distancia, se le antoja angosto y árido. Una y otra vez, se acomoda las gafas con el dorso de la mano, sin reparar en que el calor de la estufa y el vapor del guiso puesto al fuego se las empañan. Ella cree que son sus ojos, que responden a la emoción que siente ante lo que se avecina; o unas lágrimas difusas por lo que de manera tardía pretende recuperar.

Aún es pronto para que lleguen. El sol ha despuntado hace una hora y ella, como cada mañana, lo ha saludado expectante. «Las viejas ya no duermen», acostumbra a murmurar, «ahora, más que nunca, sueñan despiertas». El silencio que la rodea da voz a sus pensamientos. Maldito silencio, ajeno y propio. Tan imperturbable, tan dañino, tan tenaz. Capaz de asolar vidas, de arrasar las ilusiones, de hacerte sentir cobarde. De obligarte a vivir como quisieron otros, no como lo habrías deseado tú.

Aun así, todavía queda esperanza. Una esperanza a la que, por primera vez, hace honor su propio nombre, que, dicho sea de paso, ya casi nadie pronuncia. «Señora», «abuela», «mamá», «tía». Desde que hace un lustro falleciera su esposo, apenas han pronunciado su nombre labios ajenos; ni siquiera los de sus hijos políticos, que se dirigen a ella llamándola «madre», pretendiendo con ello una cercanía afectiva que, muy a su pesar, siente distante. Es el eco de su esposo, de Guzmán, el que aún resuena en los rincones más recónditos de la casa, como si su voz se hubiese quedado prendida en ellos a imagen y semejanza de un recuerdo enmarcado.

Se mira las manos, posadas en la encimera, y repara en la fragilidad de su piel, que deja entrever la decena de caudales azulados que le siguen dando vida. Unas manos que repartieron cuidados y no pocas caricias, aunque algunas fueron diluyéndose en el tiempo, convirtiendo en recuerdo lo que antaño fue una realidad. No se aprecia en ellas un ápice de temblor, a pesar de su edad septuagenaria, que sí ha pintado puñados de hebras blancas entre sus cabellos.

—Abuela, si te tiñeras el pelo, estarías guapísima —suele decirle Luna, con la coquetería de sus dieciocho.

—¡¿Insinúas que así no lo estoy?!

Ambas ríen. Bendita la risa que se había acomodado en el cortijo unos meses atrás, resquebrajando el ambiente rancio de la vida cotidiana, martillando la soledad.

Su memoria imperturbable la conduce hasta el momento en que Guzmán tomó la decisión de fijar la residencia allí, virando el rumbo de su existencia al compás de las nuevas costumbres.

—Ya nada nos ata al pueblo —le dijo él—. Tu madre no está, los hijos, tampoco; la finca de mis padres queda cerca, viviendo en el campo puedo atenderlos mejor; y el trabajo puedo gestionarlo desde cualquier lugar.

«Ya nada nos ata al pueblo», se repitió ella entonces, en un lamento silenciado.

Esperanza podría haber objetado que una parte de su vida quedaba en él, que sufriría un vacío que la dejaba incompleta. Pero cómo explicárselo a Guzmán.

Sabina entra en la cocina tarareando una melodía antigua. Se ajusta el delantal y se acomoda las horquillas del cabello para evitar que los mechones la importunen. Esperanza apenas se gira; sigue absorta en sus pensamientos, con un brillo líquido en las pupilas.

—Va usted a desgastar el camino, de tanto mirarlo.

—Esta vez sí vienen, Sabina.

—¿Está segura?

—Eso han dicho.

—Sí, si decirlo, lo dicen siempre, pero luego…

Esperanza entorna los ojos y suspira mientras Sabina ahoga sus murmuraciones en el borboteo del guiso, que gira en círculos empujado por un cucharón de madera.

—Por cierto, ¿no le dije anoche que yo me encargaba de prepararlo todo? —replica Sabina—. ¿Por qué se ha puesto a hacer comida, y tan temprano? Podría haber descansado un poco más.

—No te preocupes. Estoy bastante más descansada de lo que quisiera.

—Pues entreténgase en decorar el salón, así matará las horas hasta que lleguen sus hijos. El árbol y las cajas con los adornos están al lado de la chimenea; mi marido se las ha dejado allí antes de irse.

—¿Cuánto tiempo hace que no decoramos el árbol, Sabina?

—¡Uf, madrecita mía! Veremos a ver si no se le deshace el espumillón en las manos, estará ya tieso. Lo que no sé es por qué se le ha ocurrido ponerlo este año. ¿Celebramos que entramos en el último año de este milenio, o hay alguna otra razón especial y yo no lo sé?

—Todo es posible, Sabina.

Las palabras se le han escurrido entre dientes, aunque Sabina no ha acertado a escucharlas; su pregunta ha sido como tantas otras de las que formula sin detenerse luego a esperar respuesta. Comienza a tararear un villancico tradicional y Esperanza se alegra al verse librada de dar explicaciones inoportunas. «Esta vez sí vienen, Sabina». Su corazón palpita más acelerado al pensarlo. La vida cobra fuerza y le ofrece una visión cristalina de lo que siempre le resultó turbio. Qué fácil resulta ser cobarde cuando se aúnan el sentido del deber y la incapacidad consciente de provocar dolor ajeno; qué fácil es renegar de una parte de ti misma cuando el futuro se presenta incierto.

Pero ya se acabó.

El camino que ahora observa se le antoja igual que su vida, cuyo recuerdo íntegro la asalta a traición. Es llano en unos tramos; abrupto, en otros; con matojos y curvas que arañan el corazón y sobrecogen el alma. Conforme va rememorándola comprende, con claridad meridiana, que esconderse ha dejado de ser una opción plausible. Que el riesgo es inherente a la vida, como la certeza absoluta lo es a la muerte.

Ella quiere seguir viviendo.

A ser posible, como nunca antes se había atrevido a hacerlo.

2

Agosto de 1936

Esa tarde no supe anticipar que el horror dibujado en los ojos de mi hermano José marcaría un punto de inflexión en nuestras vidas. Solo vi en ellos sendos pozos sin fondo, dos agujeros negros que podrían haber engullido el cielo si mi madre no lo hubiese zarandeado en un intento desesperado de hacerlo reaccionar, de resquebrajar el mutismo que acompañaba a su tez pálida. La luz, mortecina como parecía estarlo él, se proyectaba sobre sus figuras creando dos espectros a la entrada del comedor. A través de las varillas de la persiana se filtraba el eco de las voces apagadas, de los pasos presurosos, y una brisa cálida que rezumaba olor a sudor y miedo. «¿Qué ha pasado, José, qué tienes? ¡Dime qué tienes!». La voz de mi madre, salida de entre su ropaje oscuro, lo increpaba, mientras yo trataba de contener el avance de mis hermanos más pequeños, con mis manos temblorosas de doce años.

Aquel verano de 1936 ya no fue para nosotros como de costumbre. No hubo excursiones en familia a la Guizuela, ni competiciones de cometas que pusieran color al cielo en las afueras del pueblo. Cesaron la caza de grillos cebolleros con jaulas de alambre, las horas perdidas saltando a la comba, y el juego del escondite se hizo real.

«¿Qué ha pasado, José, qué tienes?». «Es padre».

La respuesta de mi hermano, eterna en el tiempo, no se borraría de mi cabeza jamás. Tampoco la tez demudada de mi madre, enmarcada por su cabello ondulado y oscuro, pulcramente recogido en la nuca por decenas de horquillas. La vi escrutar con la mirada las pupilas de José, saltando de una a otra, como si en ellas pudiera leer aquel mensaje cifrado. Y abrazarlo después, apretando la cabeza de mi hermano contra su pecho mientras exhibía una entereza desmedida que rayaba lo artificial.

Yo tardé en comprender lo que había sucedido. Por más que mi mente intentase hilvanar el hilo de los acontecimientos, estos se desmadejaban; quizá porque nadie en mi entorno era capaz de entender, en aquellos días, lo que de verdad estaba pasando; quizá porque nadie se preocupó de explicarme el significado de palabras nuevas en el vocabulario del vecindario, aunque estas comenzaran a repetirse como si siempre hubieran desfilado por las conversaciones rutinarias: sublevación, alzamiento, República, represión…

En las semanas previas a aquel infausto día, yo había sido testigo de las preguntas a media voz que mi madre hacía a mi padre cuando se hallaban a solas, creyéndose a salvo de mi curiosidad. «Tranquilízate, Mercedes, no va a pasar nada, ya lo verás». Tal era la respuesta de mi padre, concisa y pretenciosamente segura, que no calmaba a mi madre, ahora ya lo sé. Condicionado por los convencionalismos sociales y la educación propia, mi padre menoscababa su inteligencia y su perspicacia. Mi madre no conocía los detalles, no sabía de la existencia del telegrama que la Comandancia Militar de Córdoba había remitido al capitán de la Guardia Civil de Pozoblanco comunicándole el triunfo del Alzamiento en la capital, pero había escuchado rumores, aquí y allá, en torno a la postura de Rodríguez de Austria, que había prometido mantenerse fiel a la República y había acabado, un día después y por orden superior, incautando el Ayuntamiento y dictando órdenes a los guardias civiles bajo su mando para que iniciaran la represión en el pueblo ante el inminente estado de guerra. Sin duda, mi madre vaticinaba el peligroso cariz que aquel mandato tenía para nosotros, porque entre aquellos guardias civiles estaba mi padre, Genaro de las Heras.

Los primeros disparos de fusil al aire en la calle Real, las entradas y salidas de mi padre, a destiempo, callado, sus ausencias nocturnas, la manera concienzuda en que se frotaba las manos cuando las lavaba al volver a casa, las miradas recelosas de los vecinos, que se expandían hasta alcanzar la figura de mi madre, o los platos sobre la mesa con su comida intacta eran para ella señales inequívocas de un camino malo y sin retorno. Cada vez que el camión blindado de la Guardia Civil salía en busca y captura de los huidos al campo, ella rezaba con una oquedad en el estómago desoladora. No quería enfrentamientos, sangre ni muertes; la enfermedad ya se las cobraba sin permiso, como había hecho con sus hermanos, que aún le pesaban en el recuerdo. «El hombre propone y Dios dispone», se decía, encomendándose a una fuerza superior que combatiera la fatídica decisión de quien podía destrozar con ella las vidas de un pueblo entero. De una nación entera.

El 15 de agosto, los correveidiles del pueblo, con los pantalones remendados y las varas en la mano, difundieron la noticia como pregoneros clandestinos: «Vienen milicianos desde Villanueva y más soldados republicanos. ¡Muerte a los sublevados!». Aquella última exclamación despertó en mi madre un sudor frío que la hizo tiritar. El pueblo ya estaba cercado por los huidos al campo, habían bajado desde La Morra, y se hallaba cortada la carretera que unía Pozoblanco con la capital. Unas ventanas se abrían, otras puertas se cerraban; la cara y la cruz de un pueblo enfrentado, como otros tantos. La esperanza de unos brotando al compás de la angustia de otros, como la que se le había metido a mi madre bajo la piel. ¿Por qué resultaba tan cara la paz? ¿Por qué el destino había convertido la libertad, incluso la vida de mi padre, en moneda con la que pagar el restablecimiento de un orden que otra persona había decidido alterar? ¿Por qué las convicciones ajenas manejaban nuestra existencia arrebatándonos el derecho a vivir tal cual deseábamos? En esta última pregunta me quedaría enredada por muchos años. Por una vida. O casi.

Los bombardeos de la aviación republicana nos pillaron por sorpresa. Corrimos a escondernos en las faldas de mi madre mientras caían octavillas sobre las calles desiertas exigiendo la rendición. De nuevo, los rezos. De nuevo la ausencia de mi padre, que llegó a las pocas horas, desencajado. Se atrancaron las puertas, se cerraron las ventanas. Se nos apagó el sol y un cielo encapotado se instaló dentro de casa, sin que mis hermanos, ni tampoco yo, pudiésemos aventurar el alcance de la tormenta.

—¿Qué está ocurriendo, Genaro?

Mis padres se habían sentado a la mesa, junto al hogar en el que mi madre prendía el fuego para cocinar. Él se empinó el porrón y bebió un poco de agua fresca antes de contestar en un tono apenas audible.

—La capitulación es ya inminente; estamos en una situación clara de inferioridad, Mercedes.

Mi madre entrelazó las manos, apretándolas contra el regazo. Vi cómo su pecho se hinchaba y deshinchaba de manera ostentosa; parecía faltarle el aire, cuya entrada había sido vetada horas antes.

—¿Qué va a pasar? ¿Qué temes? —Ella tenía la voz quebrada.

—Las milicias están cometiendo una auténtica barbarie en Pedroche y en Villanueva de Córdoba, no sé lo que harán cuando entren aquí.

—Pero tú no has hecho nada, Genaro, no has matado a nadie, tú… solo has hecho detenciones cumpliendo órdenes… Solo eso.

Mi padre la miró con el gesto grave y guardó silencio; no fue necesario confesarle con palabras su temor. A mi madre le resbalaron con urgencia dos lágrimas por las mejillas que se limpió con el mandil antes de llevarnos a dormir. «Dios te salve, María, llena eres de gracia…». «Padre nuestro que estás en los cielos…». Recitamos las oraciones antes de encomendarnos al sueño, tal y como ella nos había enseñado. Mis hermanos pequeños, ajenos a una realidad que a mí en parte se me escapaba, cerraron los ojos, abandonándose a un paraje en el que sin duda se encontrarían más seguros que en nuestra propia casa. Bartolomé, a sus ocho años, continuaba durmiendo conmigo; Carmelo, a sus diez, lo hacía con mi hermano José, que miraba al techo con los ojos redondos y el ceño fruncido.

Mi padre no salió de casa al día siguiente. Yo había despertado al alba, empapada en sudor, y no había escuchado la puerta, muy próxima a mi dormitorio. En la calle había un cierto alboroto y corrí a buscar a mi madre, que lavaba la ropa de mi padre en la pila del patio. Él estaba sentado en un rincón del comedor, con un pequeño trozo de pan con aceite en la mano y un vaso con apenas dos dedos de leche. Todo seguía en penumbra. Todo en silencio. Tan en silencio que éramos capaces de descifrar, sin apenas esfuerzo, las conversaciones que discurrían tras los muros de casa. Al caer la tarde, mi vecina, a la que todos conocíamos como la abuela Patricia, alzó la voz hasta gritar con un tono desgarrador: «¡Han fusilado a don Faustino y a don Antonio, el párroco! ¡Los han matado!». Don Faustino era el médico, nuestro médico, el que siempre nos regalaba salud y un trozo de chocolate de los de Hipólito Cabrera; don Antonio era el párroco de la iglesia de Santa Catalina, a la que acudíamos religiosamente cada domingo y fiestas de guardar. Mi padre dio un respingo en la silla al escucharla. Mi madre abandonó en la pila la camisa mojada y entró apresurada. El terror se adhirió a sus pieles y los conminó a callar y actuar; la represión de las milicias había comenzado.

No sirvió de nada que mi padre se ocultara en la cámara trasera que se usaba en las matanzas. A la mañana siguiente, un grupo de cinco hombres nos arrancó del sueño a golpes de fusil y palos en la puerta. Sus voces desalmadas increparon a mi madre hasta permitirles franquearla, bajo amenaza de «llevarse por delante» hasta a los niños, si hacía falta. Ella nos devolvió a la habitación y nos ocultó bajo la cama instantes antes de que penetraran en la casa y comenzaran a registrarla de arriba abajo, apropiándose a un mismo tiempo de aquello que les pareció de valor. Buscaban a mi padre y lo encontraron. Las súplicas de mi madre cayeron en hueco; se las llevó el aire, la ira, el odio, una venganza añeja o el rencor incontenible por una contienda que acababa de empezar. Mi hermano José escapó por la puerta trasera sin que lo viera mi madre. No supimos adónde había ido. Ni de dónde había sacado, a sus quince años, una valentía adulta. Lo esperamos con impaciencia. O mejor dicho, los esperamos con impaciencia. Hasta que José volvió y entró en casa con el horror mordiéndole la mirada. «¿Qué ha pasado, José, qué tienes? ¡Dime qué tienes!». «Es padre. Lo han asesinado, madre. He visto cómo lo fusilaban desde la verja del cementerio».

Aquel verano de 1936, nuestras vidas cambiaron para siempre. No tuve conciencia entonces de todo cuanto sucedió y de lo que realmente significaba. Aún no sabría dilucidar lo que quedó sellado en mi memoria o ha resultado ser fruto de la reconstrucción que el tiempo me ha permitido hacer según clamaban nuestras heridas, las mías, las de mi madre, las de mi hermano…, rescatando las voces calladas, las confesiones, los sentimientos que todos guardamos en aquel entonces sin permitir que afloraran.

Todavía nos quedaba mucho por sufrir, por luchar, por vivir. El futuro rehuyó los colores y se tiñó de negro, igual que mis vestidos nuevos.

No acerté a pensar, sumida en el desconsuelo por la muerte de mi padre, que en todo paraje oscuro puede lucir, sin esperarlo, un nuevo punto de luz.

3

Agosto de 1936

No era la primera vez que yo escuchaba hablar de muerte, ni de los términos emparentados con ella. Había visto a mi madre afanarse con arrojo en los preparativos de un sepelio cuando la pena imposibilitaba a quien le correspondía hacerlo por derecho y, en varias ocasiones, me había pedido acompañarla. «Hay que tener la piel curtida, Esperanza, la vida es dura y la debilidad no ayuda», me decía, apremiándome a madurar, a convertirme en mujer cuando todavía no era, ni tan siquiera, una adolescente en ciernes. Admiraba su fortaleza, su capacidad para hacer frente a la adversidad, como una roca frente al mar. Pero aquella noche, la del fallecimiento de mi padre, advertí una fisura en su anatomía que la hizo ganar humanidad ante mis ojos. Solo fue esa noche, pero la vi enjuta y vulnerable. En aquel momento no entendí su apocamiento, quizá porque me resultaba incoherente; más tarde, comprendí que las desgracias no adquieren verdadera entidad ni nombre hasta que uno las sufre en carne propia, y que los afectos debilitan. Para colmo, el objeto de nuestra desgracia no estaba allí para rendirle honores, para darle la despedida que «mandaba Dios», según palabras de mi abuela. Mi padre había partido sin confesión previa, sin que sus pecados fuesen absueltos antes de presentarse ante la justicia divina. No había recibido el santoleo por el cura, y las campanas de la iglesia de Jesús Nazareno no habían tocado a agonía, ni tampoco a muerte. Habían permanecido silentes, como si el fallecimiento en aquellos tres días de tantos ajusticiados sin sentencia previa las hubiera hecho encallar. Solo podía escucharse el murmullo de la oración de la agonía que mi abuela relataba incansable en su intento de redimirlo: «No sé la cuenta que con Dios pasa, solo sé que en el cielo han de entrar puras las almas».

La avisadora no había transmitido la noticia casa por casa, puerta por puerta; no acudieron los vecinos a un velatorio que parecía impostado, a excepción de la abuela Patricia que, a su edad, decía estar ya en paz con las almas celestiales, que ya la vida le importaba un carajo. Tampoco se prendieron velas en los candeleros y nadie besó a mi madre diciéndole a un mismo tiempo: «El Señor lo tenga en su Santa Gloria». Ahora pienso que más de uno le habría deseado el infierno, como nosotros respecto de aquel que apretó el gatillo segando su vida tras la verja del cementerio.

Yo me quedé dormida a mitad de la madrugada, acurrucada en la vieja mecedora del comedor en la que solía sentarse mi padre; la letanía de mi abuela y mi madre rezando el Rosario me provocaron una modorra imposible de controlar. Me dejé vencer por el sueño, con la extraña sensación de no saber poner nombre a lo que sentía. Ya eran tan frecuentes las ausencias de mi padre que aquella parecía ser una más; necesité que se sucedieran muchos días para tomar conciencia del alcance de la tragedia, para ser consciente de que no volvería a verlo más. La última imagen de aquella noche, antes de entornar por completo los ojos, fue el rostro de mi madre. No sé bien lo que buscaba en él. Tal vez una promesa de amparo, de la protección de mi padre que siempre sentimos, de la heroína en la que debía convertirse para sacarnos del barro en el que nos habíamos hundido hasta las rodillas. Necesitaba que mi madre espantara ese temor nuevo y pegajoso con el que tenía ungidas las entrañas.

En los tres días siguientes no pisamos la calle. La vuelta al Ayuntamiento de los gobernantes republicanos restableció el orden en gran medida y se controlaron las detenciones y los fusilamientos, pero el hedor a miedo se había quedado incrustado en los muros de nuestra casa. El aire estaba viciado y nos asolaba un silencio espeso, cargado de preguntas en torno a un futuro incierto que me inquietaba. Mi hermano José era un espectro, un autómata de mente insondable que apenas pronunciaba palabra. Mi madre, por su parte, parecía tener una existencia doble; iba a rebufo de la rutina mientras su remolino mental la hacía gesticular de una manera extraña e incomprensible.

—Mi Genaro tendría que haber subido a uno de esos dos trenes que enviaron a Valencia, madre. Ahora estaría preso pero vivo —la escuché decirle a mi abuela, sin mirarla, entre ahogados sollozos. Fregaba el suelo arrodillada, con las manos enrojecidas y un ímpetu con el que canalizaba la rabia.

Aquel pensamiento estéril la estuvo martillando mucho tiempo; no hay peor condena que el lamento por una decisión aparentemente equivocada que resulta imposible contrastar. Cuánto la habría aliviado saber, en aquel entonces, que los enviados a Valencia, a la zona gubernamental, no serían absueltos ni deportados, que acabarían recluidos en las bodegas del Legazpi, un barco convertido en prisión militar, y posteriormente juzgados y fusilados. Cuánto la habría ayudado saber que, de haber subido a aquel convoy, su final habría sido el mismo, pero con prolongada agonía.

El cuarto día tras el fallecimiento de mi padre tuvo un amanecer distinto. Me despertó la conversación un tanto exaltada entre mi madre y mi abuela.

—No voy a obligar a Esperanza a que lleve luto entero, madre. Eso me corresponde solo a mí.

—El que ha muerto es su padre, Mercedes, no es un tío, ni un abuelo. Tiene que llevarlo. ¿Qué van a decir los vecinos si sale a la calle como si nada hubiera pasado?

Aparté el visillo y me asomé al patio trasero a través de la ventana interior. Mi abuela se afanaba en teñir de negro ciertas prendas en un viejo barreño de zinc, entre ellas, el vestido que yo más solía usar en verano.

—No quiero que la señalen, que despierte las habladurías o las burlas de la gente por ser la huérfana de un guardia civil. De un sublevado —respondía mi madre.

—La señalarán de todas formas. Todavía no debería salir a la calle, su padre está recién muerto. Solo faltaba que encima no le guardara respeto vistiendo como Dios manda. Parece que has olvidado todo lo que te he enseñado, Mercedes.

Vi a mi madre envararse y contraer el gesto, crecerse ante la acusación de mi abuela. Aun así, le contestó con el tono de voz apaciguado:

—Usted no me ha enseñado lo que es quedarse viuda con treinta y cinco años y cuatro hijos, madre. Ni cómo aguantar el dolor de saber que a mi Genaro lo han matado. Quiere que piense en los vecinos, pero no puedo, porque si pienso en ellos solo veo a asesinos.

—Todo esto no te debe nublar la razón.

La altivez de mi abuela se mantenía impertérrita, con su estirada postura corporal, su vestido austero, que la cubría desde el cuello a los pies, y un moño aposentado en la nuca que no dejaba en libertad ni uno solo de sus cabellos.

—Tengo que enfrentarme al presente y a lo que ha pasado, madre, y lo haré como pueda y como sepa. Ahora estoy sola. Mi Genaro ya no está aquí para cuidar de mis hijos y sacarlos adelante, debo hacerlo yo. Las calles del pueblo están en guerra, los vecinos nos acusan, José no es el mismo desde que ocurrió la desgracia y Esperanza no deja de mirarme, con el miedo en los ojos, preguntándose, seguramente, lo que va a ser de nosotros.

—Esperanza tiene doce años, ya no es ninguna niña.

—Ya lo sé, madre. Por eso la voy a mandar hoy a coger agua de la fuente de la calle Real; hay que rellenar los cántaros y me da igual si solo hace cuatro días que murió su padre. Nadie va a venir de fuera a ayudarnos ni a traernos lo que necesitamos, ahora las circunstancias son distintas. Sé lo que manda Dios, pero no sé si ahora puedo obedecerlo.

—¡Eres una hereje! —la acusó mi abuela, con desprecio.

Mi madre bajó la mirada y calló. Respiró hondo y luego añadió, con la seguridad y el sosiego que yo necesitaba ver en ella:

—Una semana. La vestiré de luto entero una semana, madre, por respeto a usted y a lo que me ha enseñado. Después solo llevará un lazo negro en el pelo. No voy a consentir que mis hijos vayan con el sufrimiento a la vista de todo el mundo, no les voy a dar ese gusto. Bastante tienen con el que sienten por dentro.

El «orgullo» adquirió para mí un nuevo significado con aquellas palabras, sustentadas en la amargura, en el rencor y en un recelo que se acrecentaría con el tiempo. La rebelión de mi madre me mostró la fuerza con la que un hecho aislado puede derribar un muro de convicciones sin esperarlo, cómo puede avivar un carácter aletargado haciendo que asuma de inmediato el control de la embarcación. Fui testigo, aquella mañana, del comienzo de una transformación imprevisible. Un rayo en su tormenta había pulverizado parte de sus certezas, obligándola a reconstruirlas. Pero a su manera. Mi madre cobró una relevancia en nuestras vidas que he celebrado y odiado a partes iguales a lo largo de la mía.

—José, coge la carretilla con los dos cántaros y ve con tu hermana a por agua a la fuente —le ordenó mi madre.

Mi hermano apilaba pequeños trozos de encina en un rincón de la leñera. Se limpió las manos en los pantalones y me miró de soslayo. Luego respondió a mi madre.

—Puede ir ella sola.

—Tal y como están las cosas, no. Además, ella no sabe manejar la carretilla.

—Sí que sé, madre —dije con cautela, intentando zanjar la discusión. Mi madre me miró, a la espera de una explicación—. A veces, cuando usted no está, subo a Carmelo y Bartolomé y jugamos a hacer carreras por el patio. Ellos se ríen.

Vivíamos en la calle San Antonio. Nuestra casa distaba de la fuente poco más de trescientos metros, pero el firme era muy irregular y la mala disposición de las piedras dificultaba la conducción de la carretilla de madera que, de manera artesanal, nos había hecho mi tío Cristóbal. Yo había visto cómo se atascaba y daba respingos cuando la llevaba mi madre, pero quería hacerme valer ante ella.

Mi hermano José había vuelto a su tarea, ignorándonos.

—Yo iré con la niña —dijo mi abuela, que ya llevaba unos días viviendo a caballo entre su casa y la nuestra, ofreciéndonos el amparo que entendía que demandábamos sin marginar por ello a sus dos hijos solteros, que seguían reclamando los cuidados que, de haberse casado, les prodigarían sus esposas.

Ella se acomodó la falda y se puso un velo, también negro, sobre la cabeza, prendiéndolo al cabello con varias horquillas. Yo reestrenéun vestido que había perdido por completo la dulzura con el cambio de color. Si aquella prenda, que me alcanzaba los tobillos, me pareció horrible, el lazo en el pelo me resultó macabro. Aquel adorno perdía su razón de ser. No me aportaba hermosura, me la quitaba y le arrebataba el protagonismo al candor de mi piel.

Cuando abordamos la calle, noté miradas fugaces posadas en mí. «Buenos días nos dé Dios», saludaba mi abuela, empeñada en una normalidad que hasta yo veía alterada. Los vecinos caminaban con prisa, las cabezas agachadas, los hombros contraídos, como si cometiesen delito por permanecer fuera de casa. Era el semblante de la incertidumbre y el miedo por el deambular de los fantasmas, que se habían hecho reales y paseaban por el pueblo con sus cadenas en ristre, haciéndose notar. El sol se daba de bruces con las paredes encaladas y se proyectaba sobre nosotras, que lo absorbíamos como esponjas. Yo conducía la carretilla, sorteando los salientes de las piedras para facilitar el giro de la rueda de madera, que crujía sin cesar. Apenas se veían hombres; a esa hora de la mañana ya debían de haber acudido a sus lugares de trabajo. Al llegar a la esquina de la calle Real vi al buñuelero bajar por la calle Andrés Peralbo. Traía la cesta de mimbres colgada del brazo, pero no entonaba el pregón de «buñuelos calientes» con el que solía anunciar su presencia. Tal vez se dirigía a la plaza en la que asentaba el anafre donde los hacía. Tal vez el calor enrarecido de aquel verano no invitaba a degustarlos. O tal vez había sufrido una desgracia como la nuestra y se había quebrado su rutina, dejando en su cesta poco más que unos cuantos papeles de estraza.

El sosiego de las calles por las que habíamos bajado terminó por romperse al llegar a las inmediaciones de la fuente, en la calle Real. Algunas mujeres ya esperaban su turno para coger agua y no faltaban hombres para llenar los porrones o dar de beber a las bestias que los acompañaban en sus faenas. Mi abuela me agarró del brazo para dirigir la marcha, eligiendo el lugar en el que debíamos detenernos. Allí estaba Anita laMolinera, su mejor amiga desde la infancia. Al verla, afloró al rostro de mi abuela la luz que repudiaba su cuerpo. La charla comenzó de inmediato y yo aparqué el carrillo donde me convino, buscando una sombra que me aliviara el sudor. Calculé el tiempo de tardanza en rellenar nuestros cántaros y decidí agotarlo sentada en el batior de entrada de la casa más cercana.

Apenas llevaba acomodada unos minutos, con las piernas dobladas y mi vestido arrastrando, cuando vi acercarse a una niña a la que no conocía. Debía de rondar mi edad. Tenía el cabello oscuro, hermanado con los ojos, y lo llevaba suelto, aunque su melena no era larga. La falda dejaba ver sus zapatos, y la camisa de cuello abotonado y mangas hasta los codos despertó mi envidia. Por un instante, me sentí intimidada por su mirada directa, que no apartó, colmando la indiscreción. Dio unos cuantos pasos hacia mí hasta colocarse delante, lo que me obligó a levantar la vista, apreciando su silueta recortada contra el cielo. No supe si saludarla o callar, atendiendo al patrón de buenos modales que nos inculcaban mi madre y mi abuela; era ella la que se había acercado.

—¿Quién se te ha muerto? —me preguntó, sin saludo previo.

Le habría contestado una grosería si no fuera porque hallé en su tono de voz una brizna de pesadumbre.

—Mi padre.

—¡Vaya!Lo siento.

Se frotó las manos y apartó la vista por un instante, buscando a alguien. Cuando lo encontró, levantó la mano para indicarle dónde estaba y volvió a mirarme, callada.

—¿Quieres sentarte? —le pregunté, desplazándome sobre el batior para hacerle un hueco que no tardó en ocupar—. Me parece que van a tardar un buen rato.

—Gracias. Me llamo Isabel, ¿y tú?

—Esperanza.

—¿Has venido con tu madre?

—Con mi abuela. ¿Y tú?

—Con mi tía Juana.

—¿Eres nueva en el pueblo? No te había visto nunca.

—¿Conoces a todas las chicas del pueblo? —preguntó, extrañada.

—A casi todas. De vista. Todas no son mis amigas.

—Ya. Este pueblo tiene que ser muy pequeño.

—¡No! Es el más grande del Valle de los Pedroches. ¿Dónde vives tú?

—Antes vivía en Madrid, con mi madre y mis abuelos. Luego nos fuimos a vivir a Guadix.

—¿Dónde está eso?

—En Granada.

—¿Te fuiste a vivir allí con tus padres y tus abuelos? ¿Por qué? ¿Ya no os gustaba Madrid?

—Me fui solo con mi madre.

Su respuesta provocó mi sorpresa, yo no hubiera concebido la posibilidad de viajar sola con mi madre. No concebía entre mis padres una separación que dejara a uno de ellos atrás.

—¿Y tu padre? ¿Se quedó en Madrid?

—Yo no tengo padre.

La saliva se me quedó atascada en la garganta. ¿Lo habían matado igual que al mío? ¿También había guerra en Granada? ¿O le había ocurrido al llegar al pueblo? ¿Y por qué parecía vivir tan tranquila? A mí, desde hacía días, la tierra se me movía bajo los pies; temía caer en cualquier momento y no tener quien me levantara.

Me armé de valor y solté la pregunta:

—¿También se te ha muerto?

—No. No lo he tenido nunca.

La miré con los ojos abiertos como monedas. Le debí de parecer idiota, porque pasé un tiempo, que no supe calcular, como si me hubiese convertido en una estatua de sal. ¿Cómo se podía no tener padre? Bien estaba que lo tuvieses y hubiera muerto, o que se hubiera marchado a cualquier parte a trabajar, pero… ¿no tenerlo?

—¡Vamos, Isabel!

La voz de su tía Juana me devolvió a la realidad sin que hubiese recobrado apenas la compostura.

—Tengo que irme —dijo Isabel—. Es una pena. Lo de tu padre…

—Sí.

Ella levantó la mano a modo de despedida y se volvió para marcharse.

—¡Isabel! —la llamé, mientras me levantaba con rapidez.

—Qué.

—Si quieres podemos ser amigas…

Sonrió con dulzura y le brillaron los ojos.

—De acuerdo —contestó—. ¿Dónde vives?

—En la calle San Antonio. ¿Y tú?

—En la calle Feria.

Le devolví el gesto y la vi correr en dirección a su tía. Yo busqué a mi abuela. Estaba llenando los cántaros y me apresuré a ayudarla; no quería que me recriminara no haber cumplido con la tarea que me había impuesto mi madre. Cuando los hubimos colocado sobre el carrillo, me presté a llevarlo de vuelta. Pesaba; aunque había brotado en mí una alegría interior que acrecentaba mi fuerza.

Con su amistad y sin saberlo, Isabel acababa de hacer un nudo en mi recién deshilachada vida.

4

31 de diciembre de 1999

Esperanza aloja la vista en los adornos navideños. El polvo que los motea le hace tomar conciencia del transcurrir del tiempo y siente prisa. Pero no es capaz de dar el siguiente paso sin mirar atrás. Dicen que añorar el pasado es correr tras el viento y quizá sea verdad, pero Esperanza necesita arrastrarlo hasta el momento presente para mirarlo a los ojos, para observar los matices de cuanto ocurrió, por insignificantes que sean, porque son ellos los que, a veces, dejan una impronta imborrable en la memoria y una llaga en el alma que no cicatrizará jamás.

«¿Qué ha pasado, José, qué tienes? Dime qué tienes».

Descubre cómo en esa pregunta, que de nuevo aletea en su cabeza, ha vivido siempre parapetada la muerte. Así se la formuló a Guzmán cuando apreció la laxitud de su cuerpo y el tono amoratado que pigmentaba sus labios. «¿Qué tienes, Guzmán? Dime qué tienes».

Una grave afección pulmonar lo tomó de la mano y lo sacó de su vida, apagando el brillo y los colores al salir. Cómo iba a pensar ella que la naturaleza robusta de su hombre sería doblegada sin compasión; que se marcharía sin darle un beso en la frente, sin poner una sonrisa afable en su boca, sin despedirse bajo el cielo rojo de un último atardecer. Cómo iba a pensar que aquella muerte perturbaría de nuevo su vida, dejando asentado ese incómodo desorden que redescubre los caracteres, disuelve las máscaras y fuerza decisiones complicadas de pronunciar.

—¿Qué vamos a hacer, mamá? —le preguntó Luis, su hijo, a la vuelta del funeral de Guzmán. Había utilizado un plural impostado que Esperanza interpretó, ingenuamente, como real.

Ella contestó cabizbaja, con el dolor mordiendo el presente, deslavazando el futuro:

—Seguir viviendo, supongo.

—Ya, pero… ¿Aquí? ¿Sola?

Luis se había quitado el abrigo y había tomado asiento en una silla con respaldo bajo; aun así, se mantenía erguido, como si se hubiese tragado el bastón que acostumbraba a llevar Guzmán, su padre, como un apéndice en la vejez. Antes de contestar, Esperanza exhaló el aire que le oprimía el pecho y miró a su alrededor. La oscuridad y el silencio se habían densificado y expandido por la estancia con la celeridad con la que lo hacen los rancios olores. Su nuera ocupaba un rincón del sofá; su hija María ocupaba el otro. Las miradas de ambas se estrellaban en la nada.

Con una sacudida enérgica, abrió los cortinajes y estampó su respuesta en los cristales.

—¿Acaso hay otra opción? Tu padre vendió la casa del pueblo, esta finca es lo único que tengo.

—Pero es grande para ti.

—Ya lo sé.

—Antes estaba padre, ahora estarás tú sola.

—Sabina y su marido me harán compañía. Siempre han guardado el cortijo y lo seguirán haciendo igual.

—No es lo mismo. Ellos estarán en sus quehaceres y tú…

—Estoy acostumbrada a estar sola, Luis. Tu padre ha estado viajando estos años con mucha más frecuencia de lo que pensaba, y cuando le podía la fatiga, dormía donde le pillaba.

Luis mantuvo silencio por unos segundos, al tiempo que la miraba con semblante imperturbable. Luego escupió un lamento.

—No tendríais que haber abandonado el pueblo.

—No fui yo la que tomó esa decisión.

—Podrías haberte negado.

—La última palabra siempre la tuvo tu padre, y en esto, también.

—No me tomes por tonto, mamá; cuando querías, bien que sabías convencerlo.

Esperanza clavó los ojos en el rostro de su hijo ante el cáustico reproche.

—Si por mí hubiera sido, me habría quedado para siempre en el pueblo, te lo puedo asegurar. Era a este lugar, precisamente, al que no me ataba nada. Pero él lo quiso así. Tenía sus propias razones.

—¿Qué razones? —preguntó Luis.

Esperanza ahogó un suspiro mordaz antes de contestar.

—Nunca se las preguntaste, ¿verdad?

—No, nunca lo hice —repuso él—. Respeté su decisión, sin más.

—Sé franco, Luis, en verdad no te interesaba saberlas. Te interesan ahora porque sientes la responsabilidad de velar por mí al morir tu padre y es un engorro tener que venir hasta aquí.

Se escuchó hablar con una acritud inusual. La invadía la calma amarga de quien se siente cansada de intentar recomponer una familia hecha pedazos. De quien siente perdida su propia batalla y la que atañe a los demás.

—Hay una distancia considerable de Córdoba a aquí —contestó él— y no disfruto de permisos suficientes para visitarte con frecuencia.

«Y aunque los tuvieras, tampoco lo harías», querría haberle contestado ella.

—No te preocupes, estaré bien.

Luis dio unos pasos erráticos en dirección a la chimenea y comenzó a revisar los recuerdos que se aposentaban en ella.

—Podrías venirte con nosotros, a casa —sugirió.

Su esposa dio un respingo y recuperó de la nada su mirada perdida.

—Mi lugar está aquí, no quiero incordiar ni meterme en vuestras vidas —apeló la madre.

—Hablo de una temporada, unos días, unas semanas… Hasta que pasen los momentos más difíciles.

Esperanza sonrió, con tal sutileza que sus labios no se curvaron. Por un instante creyó que podría estar ofreciéndole habitar, de manera indefinida, el seno de su divino hogar. ¡Qué absurdez! Se sintió ridícula.

—Te lo agradezco, pero prefiero quedarme aquí; como ya dijiste en el funeral, las cosas hay que enfrentarlas y cuanto antes, mejor.

—Piénsalo, mamá. Te podría venir bien que pasáramos estos días juntos.

—Luis, ella tiene razón —intervino su esposa, con la voz amortiguada por la prudencia—. Después de ese tiempo, le costaría más volver y adaptarse a la situación.

—Ya la estás escuchando; Concha piensa igual que yo. Además, aunque ya tenga setenta, soy perfectamente capaz de rehacer mi vida; esto solo es el final de una etapa. Demos tiempo al tiempo.

Hizo gala de una solidez que no creía suya. Quizá fuese el orgullo, conjugado con el pesar de sentirse desdeñada, lo que la llevó a apostar por sí misma con aquella solvencia que Luis percibió aplastante. Había aprendido a interpretar los actos por encima de las palabras, y los de su hijo gritaban certezas que Esperanza ya se negaba a obviar.

—Vendremos a visitarte a menudo, mamá. —Lo dijo María, que al fin se había levantado para apresar las manos de su madre entre las suyas, con tanta aspereza como dulzura—. Hasta ahora he venido poco, pero haré lo que pueda, te lo prometo.

«París no está en los Pedroches, pero allá que vas las veces que te parece; y a Viena; y a Budapest; y a la isla de Fuerteventura con sus playas de dunas; y a Roma; y a las islas griegas», pensó la madre, en un impulso indómito y triste que no pudo censurar.

Esperanza le dio un beso en la mejilla, la abrazó someramente y, mirándola en silencio, alojó un deseo en el fondo de sus ojos: «Ojalá algún día te vuelva a encontrar».

—Andad, marchaos ya. No me gusta que se os haga de noche. Y llamadme nada más llegar, que yo sepa que estáis bien.

Lo dijo con convicción. El dolor por la ausencia de sus hijos se había ido aletargando con el paso del tiempo. Luis y María apenas habían pisado el cortijo desde que Guzmán decidiera fijar allí la residencia en el año 78; se aburrían ante una vida bucólica que nada tenía que ver con los guateques repletos de humo, música y baile que sobre todo María solía frecuentar, o las fiestas en los pueblos del Valle que ninguno de ellos dejaba escapar.

María había conocido a un muchacho de Añora en la Fiesta de la Cruz. Luis, a una muchacha, vecina del pueblo, que residía en Córdoba desde hacía una década. Los noviazgos de dos años se tradujeron en boda y, con ella, en una emancipación completa por parte de los dos. Esperanza disfrutó a María en el bar Casa Liborio, durante el convite de bodas, y tardó dos meses en volver a verla; la distancia entre Villanueva de Córdoba y la Jara, que siempre fue escasa, debía de haberse alargado como la sombra del ciprés. Luis solicitó destino en un cuartel de la capital, en la que Concha aspiraba a ocupar una plaza de enfermera. Desde entonces, los únicos receptores de la conversación de Esperanza habían sido, sobre todo, Sabina y, no siempre, Guzmán.

Aquella noche, la sorprendió una llamada de teléfono ajena a los hijos y, con ella, una conversación que le abrigó el alma. Luego, encendió el fuego y se dejó abrazar por él.

«Hay partidas que duelen», piensa ahora, mientras vacía absorta una caja con adornos apulgarada por la humedad. «Duelen cuando sabes que el regreso no es posible; pero más aún cuando sabes que la ausencia es por propia voluntad».

5

Septiembre de 1936

Mi padre no regresó. Estaba muerto, lo sabía; pero aun así, yo despertaba a veces a media noche, me sentaba en la cama y dudaba si lo había soñado todo o era real cuanto estaba pasando. Para cerciorarme, caminaba descalza, sin pisarme el camisón, y asomaba la nariz por el resquicio de la puerta del cuarto de mi madre. Ella daba tumbos en la cama, sola, con un insomnio por compañero del que se apropió en aquel verano y con el que batallaría de por vida. Después de verla tan inquieta, yo volvía a la cama con una sensación extraña pellizcándome el cuerpo. Debería llorar, como sé que, oculto bajo las sábanas, lo hacía José; o sentir esa fuerte desazón que provoca la ausencia de un ser querido. Pero no derramaba lágrimas, por más que me lo impusiera; a lo sumo, sentía tristeza y una angustia temerosa por la indefensión que me provocaba no saber lo que nos depararía el futuro, que empezaba a configurarse ya en los minutos siguientes. Me sobrecogía escuchar el vuelo de los aviones, el trote apretado de las bestias por la calle, los disparos de los fusiles en la lejanía, incluso el silencio, ese silencio enigmático que se producía en el exterior a plena luz del día, inundando las casas de una incertidumbre ácida que se agarraba al estómago.

Yo no tuve una especial relación con mi padre, tal vez por eso no conseguía llorar. Había nacido hembra. Mi lugar estaba junto a mi madre, aprendiendo desde la infancia el rol que, como mujer, debía desempeñar en la sociedad. José, primogénito y varón, sí era digno de su compañía. Mi padre lo llevaba con él a cazar, a pasear por la dehesa, al campo de fútbol para ver los partidos del equipo local, a bañarse en el río. Era mi hermano quien entraba en la taberna si había que darle a mi padre alguna razón, porque a mí el acceso me estaba vetado. Yo veía a mi padre a la hora de almorzar, cuando nos sentábamos todos en torno a la mesa. Tras bendecirla, él cortaba el pan con su propia navaja y nos repartía un pequeño trozo a cada uno. A continuación, desclavaba la cuchara que minutos antes había pinchado en medio del contenido de la sartén y empezábamos a comer. Como parte del ritual, nos preguntaba, uno por uno, cómo nos habíamos portado, si nos habíamos lavado la cara y las orejas, obedecido a madre, a la maestra, en qué habíamos empleado el tiempo…, y nosotros contestábamos con una devoción aprendida, como tantas otras costumbres. Pero poco más. Mis hermanos pequeños y yo nos pasábamos el día apegados a las faldas de mi madre. Para todo recurríamos a ella y ella nos prodigaba las atenciones y los cuidados necesarios, al tiempo que nos aleccionaba para valernos por nosotros mismos. Mi hermano José había quedado huérfano, y su herida sangraría por muchos años, hasta cicatrizarla de manera infame. Yo, más que huérfana, me sentía despojada de un referente que, sin pretenderlo, había considerado vital; hasta que conocí a Isabel y gesté la pregunta que revoloteaba en el aire inocente de mis doce años: ¿se podía ser feliz sin tener padre?

Las líneas maestras de nuestro futuro inmediato las trazaron mi madre y mi abuela Esperanza a primeros del mes de septiembre. Sentadas frente a frente en el patio, en dos sillas de enea, al anochecer, con la misma luna llena que había conocido días de paz y despreocupación. Había que trabajar. Por el momento, no había escasez de recursos vitales, pero había que pagarlos, y el salario de mi padre se había ido a la tumba con él. Ni que decir cabe que todos debíamos arrimar el hombro. Mi hermano José comenzaría a trabajar de aprendiz en el taller de hierros y metales que tenía instalado el tío Carmelo en un solar de la calle Romo, muy próximo a la casa en la que vivía con la abuela. El Chato, como lo apodaban en el pueblo con humor jocoso por su prominente nariz, había iniciado sus primeros trabajos con tan solo una fragua, un torno mecánico y una simple máquina de taladrar. La creciente demanda por su buen hacer lo animó a instalar una pequeña fundición de hierro y bronce, y se ganaba la vida con solvencia trabajando la calderería y la ornamentación de rejas, balcones y ventanas, entre otros diversos trabajos. Para mí habían reservado la costura, y quién mejor que mi madre para iniciarme en el oficio. Había sido sastre. Confeccionaba ropa y trajes para hombre hasta que mi padre le impuso abandonar su trabajo al contraer nupcias con él.

Aunque ya lo sospechaba, confirmé aquella noche que las puertas de la escuela se habían cerrado para mí. No sería la primera, ni tampoco la última, que debía renunciar a la erudición. Doce años cumplidos eran suficientes para conocer las cuatro reglas, las operaciones matemáticas básicas, las normas de educación y urbanidad, el arte del bordado, una escritura con ortografía elemental y la lectura de textos de escasa complejidad. Yo había alcanzado esa edad. Las circunstancias en las que, además, nos hallábamos, anulaban por completo cualquier atisbo de duda respecto a continuar o no con mi educación. No volvería a ver a doña Apolonia, una maestra vocacional muy querida, a la que siempre habían coartado su iniciativa de adentrarnos en el mundo de la poesía por considerarlo estéril. Los rumores decían que había huido del pueblo por miedo a la represión republicana. En mi mente no encajaba una explicación para su espantada; aquella mujer, soltera y dedicada por entero a combatir la incultura, no podía merecer la muerte. Cuando semanas más tarde fusilaron en el patio del cementerio a don Manuel Cano Damián, maestro al igual que ella, alabaría su decisión de poner distancia con el pueblo. Descubriría también que a mi cerebro aún le quedaban muchos vocablos por asimilar, entre ellos, «justicia» y «atrocidad».

Después de aquel primer acercamiento con Isabel, tardé en encontrarme de nuevo con ella al menos dos semanas. El pueblo peleaba por recobrar una normalidad necesaria. Es asombrosa la capacidad de adaptación de los humanos, incluso a las situaciones adversas; cómo se acostumbran a convivir con el miedo, la opresión o la incertidumbre que ponen en vilo su realidad; cómo los integran modificando ciertos hábitos para poder conservar aquellos otros que garantizan la supervivencia. Mi madre no había vencido del todo sus reticencias a dejarme transitar por la calle con libertad, pero había estirado, de forma apreciable, el hilo que me sujetaba; no le quedó más remedio, eran demasiadas las obligaciones que debíamos enfrentar. Ella permanecía en casa faenando. Por aquellos días, además, había empezado a confeccionar ropa para los militares y soldados que estaban en el frente y en la retaguardia, lo que le permitía cuidar al mismo tiempo de Carmelo y Bartolomé. Yo, además de aprendiz de costurera, había sido designada «recadera oficial», lo cual posibilitaba que Isabel y yo pudiéramos ahondar en esa amistad incipiente que nos complacía a las dos, porque hacíamos por vernos; forzábamos los horarios como podíamos para compartir un tiempo que nos servía de evasión.

La cola ante el horno al que acudíamos para cocer la masa del pan, las perrunas o unas magdalenas que poco a poco fueron escaseando nos juntó por segunda vez. Fusionamos los tiempos, el suyo y el mío, y pasamos casi tres horas sentadas en la puerta del establecimiento, recibiendo en el rostro los rayos del sol, que empezaba a languidecer.

—Ya no vas de negro… —me dijo Isabel, observando mi ropa, que aun así, seguía siendo de tonalidades oscuras.

—No, solo el lazo del pelo.

—¿Tu madre te obliga a llevarlo?

—Sí, dice que es por respeto a la memoria de mi padre.

—¿Cómo murió? ¿Estaba enfermo?

—No, lo mataron. Pero no quiero hablar de eso, que me pone triste. Y yo no quiero estar triste, a mí me gusta reírme.

Isabel me miró y esbozó una sonrisa.

—Cuando yo era pequeña —empezó a contarme—, mi madre venía todas las noches a la cama y hacíamos una guerra de cosquillas. Decía que si una entra en el sueño feliz, despierta feliz, y que esa felicidad ya dura casi todo el día.

—¿Y era verdad? ¿Luego eras feliz durante todo el día?

—No siempre —contestó, haciendo oscilar las piernas y mirando al horizonte—. Yo era feliz si estaba con ella. Me bastaba escucharla hablar y contar cosas mientras me acariciaba el pelo. Muchas no las entendía bien, pero la veía tan entusiasmada que me contagiaba. Lo que ocurre es que muchos días no estaba conmigo, me los pasaba sola con mis abuelos. Ella me dejaba en la escuela por la mañana y ya no la veía hasta la noche.

Me quedé pensando en las palabras de Isabel. Decía que su madre le acariciaba el pelo; la mía nunca lo hizo, se limitaba a peinarme. Tampoco abandonaba la casa si no era para hacer algún recado y por poco tiempo. Nunca la eché en falta, a decir verdad, pero no había entre nosotras una complicidad que transgrediera la austera relación madre-hija. Por las noches, antes de dormir, ella no me invitaba a hacer una guerra de cosquillas, me invitaba a rezar.

—¿Dónde está tu madre ahora? ¿En casa de tu tía Juana? —le pregunté.

—En Granada. Luchando en el frente.

La respuesta de Isabel me dejó boquiabierta y muda. Me faltaba mucho por conocer en relación con la guerra. Mi hermano José me había dado unas nociones básicas de lo que estaba pasando. Su cualidad de primogénito varón había propiciado que la abuela Esperanza lo tomara de los hombros y le otorgase el nombramiento de nuevo «hombre de la casa», en sustitución de mi padre, y él se había tomado tan en serio ese rol que sus quince años habían ensanchado, acaparando algunos de los que aún le faltaban por cumplir. En sus parcas explicaciones, no había hecho mención de una realidad que, a todas luces, parecía descabellada: que las mujeres pudieran empuñar las armas como cualquier hombre. Que lo estuviera haciendo la madre de Isabel me resultó fascinante.

—¿Cómo se llama tu madre?

—Catalina.

—¿No te da miedo que esté luchando en la guerra, Isabel? La podrían…

—Matar —completó—, sí lo sé. Pero son sus ideales. Ella siempre ha defendido sus ideales, por encima de todas las cosas.

Lo que me estaba contando Isabel me tenía tan absorta que no me percataba del aroma a pan recién hecho que destilaba el horno y con el que habitualmente tanto disfrutaba. La terminología que mi amiga empleaba en su discurso estaba fuera de mi alcance; sin embargo, ella la usaba con tal naturalidad que parecía asequible, incluso para mí.

—¿Cómo has llegado al pueblo, entonces, si tu madre no ha venido contigo?

—Me trajo un amigo de ella. Cuando nos marchamos de Madrid nos fuimos a vivir con él a su casa, en Guadix. Al empezar todo esto, mi madre le pidió que me trajese a Pozoblanco con mi tía Juana, porque Madrid estaba muy lejos, y ella quería alistarse como voluntaria para luchar en el frente.

—¿Vosotras y el amigo de tu madre vivíais en la misma casa?

—Sí.

Saltaba de un asombro a otro. Ahora le tocaba el turno a la moralidad. No podría hablarle de Catalina a mi madre ni a la abuela; tampoco de la normalidad con la que Isabel asumía su vida, me prohibirían que continuase con nuestra amistad, estaba convencida. «Un garbanzo negro echa a perder un cocido», una frase mil veces repetida por mis progenitoras desde el nacimiento.

Al salir de mis pensamientos, vi que Isabel había compuesto un gesto extraño. Mantenía elevada la comisura de la boca y me miraba fijamente; no acertaba a saber si pretendía sonreír mientras me observaba con expectación.

—Te has quedado muda —me dijo.

—Perdona, es que… nunca he conocido a una amiga como tú. Con una madre como la tuya —añadí, de forma cándida.

—¿Y eso es bueno o malo?

Isabel tenía un año más que yo, pero su seguridad parecía acrecentar la diferencia. Me encogí de hombros ante su pregunta.

—No sé. Ni bueno ni malo. Es… diferente.

—¿Sabes una cosa?

—¿El qué?

—Apenas he tenido amigas en mi vida.

—¿Por qué?

—Me veían rara. Bueno, nos veían raras, a mi madre y a mí, y poco a poco me iban dando de lado.

—Yo no te veo rara.

—Entonces, ¿cómo me ves?

Busqué un término adecuado en mi limitado vocabulario de aquella edad.

—Especial —dije al fin.

Isabel sonrió y agachó la cabeza. Luego asintió.

—Me gusta. Mucho más que ser rara.

Reímos las dos.

A punto estuve de preguntarle por su padre, esa figura ausente que yo no terminaba de perfilar. Sin embargo, me contuve. Aquel había sido un interrogatorio unidireccional. Ella no había formulado preguntas en torno a mi vida, así es que tendría que ahogar mi insaciable curiosidad hasta mejor ocasión.

La voz de la panadera, llamándonos, nos levantó de un brinco. Abrimos los cestos para que colocara las hogazas de pan y los demás productos recién horneados y salimos de allí. Un carro con un puñado de hombres uniformados nos pasó por delante. Uno de ellos nos piropeó con descaro, centrando su mirada en mí. «Lascivia» sería otro vocablo cuyo significado tendría que incorporar a mi acervo cultural. Todavía no había sido consciente de la explosión de volúmenes que había experimentado mi cuerpo en los últimos meses, tras desarrollar. Por un tiempo, tendría que lidiar con el desfase entre un incipiente cuerpo de mujer y una mente todavía aniñada, a la que Isabel empujaría a madurar.

El miércoles, 16 de septiembre, el pueblo amaneció revuelto. Podía escucharse una algarabía inusual junto a los pasos presurosos de los vecinos, que se estrellaban contra los adoquines y retumbaban en los muros de las casas, devolviéndolos amplificados. El sol aún se desperezaba. Mi curiosidad innata me llevó a coger la escoba para salir con la excusa de barrer la puerta. Los murmullos resultaban ininteligibles; muchos se producían a una distancia lo bastante considerable como para no descifrarlos con claridad. Captaba palabras sueltas en los encuentros entrecruzados de quienes parecían dirigirse hacia una misma dirección, pero era incapaz de configurar la razón que aquel día rompía la rutina instaurada en los últimos dos meses.

Mi hermano José franqueó la puerta hacia la calle, esquivando la vigilancia de mi madre; tenía una particular habilidad para conseguirlo. Llevaba una camisa blanca arremangada, unos pantalones grises, que le quedaban grandes y había tenido que sujetar con un trozo de tela negra entremetida por las presillas, y la gorra de lana favorita de mi padre, confeccionada por la tía Pascuala, cuando trabajaba en la fábrica de los Muñoces, antes de que el fuego la devorara. La visera baja le ocultaba parcialmente el rostro, aunque yo podía verlo, porque era bastante más baja en estatura que él.

—¿A dónde vas? —le pregunté, sujetándolo por el brazo.