18,99 €

Mehr erfahren.

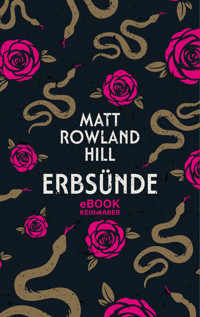

- Herausgeber: Kein & Aber

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In der Familie Hill gibt es keine Gewalt, abgesehen von der schmerzlichen Tatsache, dass sich die Eltern einfach nicht ausstehen können. Während der Vater, ein walisischer evangelikaler Baptistenpfarrer, jeden Sonntag leidenschaftliche Predigten zum Thema Liebe und Vergebung hält, schreit er zu Hause seine Frau an, sie solle ihm aus den Augen gehen, bevor er sich mit den Zigaretten, von denen er behauptet, sie nie zu rauchen, in sein Arbeitszimmer einschließt. Mrs Hill ist unterdessen ständig wütend über irgendetwas, ganz besonders über die jugendlichen Zerstreuungen ihrer Söhne, deren Popmusik sie als »Teufelszeug« verbannt. Hin- und hergerissen zwischen Scham und Sehnsucht, wendet sich Matt schließlich vom Glauben ab und den Drogen zu. Was folgt, ist eine Geschichte von Verderben und Erlösung, die zeigt, dass niemand davor gefeit ist, jahrelang jeden Tag die richtige Entscheidung zu treffen und dann an einem einzigen Tag die falsche.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

INHALT

» Über den Autor

» Über das Buch

» Buch lesen

» Impressum

» Weitere eBooks von Kein & Aber

» www.keinundaber.ch

ÜBER DEN AUTOR

Matt Rowland Hill wurde 1984 in Südwales geboren. Er arbeitet als Journalist und Buchrezensent und schreibt unter anderem für The Guardian, The Independent, The Telegraph, The New Statesman und Literary Review. Erbsünde ist sein Debüt. Er lebt in London.

ÜBER DAS BUCH

In der Familie Hill gibt es keine Gewalt, abgesehen von der schmerzlichen Tatsache, dass sich die Eltern einfach nicht ausstehen können. Während der Vater, ein walisischer evangelikaler Baptistenpfarrer, jeden Sonntag Predigten zum Thema Liebe und Vergebung hält, schreit er zu Hause seine Frau an, bevor er sich mit den Zigaretten, von denen er behauptet, sie nie zu rauchen, in sein Arbeitszimmer einschließt. Mrs Hill ist unterdessen ständig wütend auf ihre Söhne, deren Popmusik sie als »Teufelszeug« verbannt. Hin- und hergerissen zwischen Scham und Sehnsucht, wendet sich Matt schließlich vom Glauben ab und den Drogen zu. Was folgt, ist eine erschütternde Geschichte von Verderben und Erlösung.

Für Jonathan Rhys Hill

Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit

uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig.

2. Korinther 4:17–18

Die Krise im Leben eines solchen jungen Mannes kann genau dann eintreten, wenn er undeutlich erkennt, dass er sich in verhängnisvoller Weise einer Sache verpflichtet hat, die nicht die seine ist.

Erik Erikson, Der junge Mann Luther

Gibt es etwas Schöneres als den Anblick eines sauberen Spritzbestecks, morgenfrisch aus der Apotheke?

Es klopft an der Tür, aber ich reagiere nicht. Aus dem WC-Spiegel sieht mich ein Mann von dreißig Jahren im anthrazitgrauen Anzug mit tipptopp fixierter schwarzer Krawatte an. Auf dem Klodeckel liegen drei sichtverpackte Alulöffel, sechs gelbe Tütchen Zitronensäure, vier eingeschweißte 1-ml-Spritzen mit oranger Kappe, acht antiseptische Tupfer in weißen Miniumschlägen, ein Röhrchen Zigarettenfilter und drei Feuerzeuge. Ich weiß, dass ich heute Abend Taschen voll blutverschmiertem Müll nach einer noch halbwegs geraden und durchlässigen Nadel durchforsten werde. Jetzt aber inspiriert mich der Blick auf mein Besteck in der Lichtraute des Fensters über dem Waschbecken wie einen talentierten Maler, der vor einer leeren Leinwand steht.

Diesmal klopft es lauter, und eine Männerstimme ruft mit walisischem Akzent durch die Tür: »Was machen Sie da drin, Mann?«

»Ich bin gleich so weit!«, rufe ich. Es kommt keine Antwort, und ich kann mir gut vorstellen, dass sich mein ersticktes Sprechen unter den Umständen nach Kummer anhört.

Zum Fixen ist diese Toilette – sauber, geräumig, gut beleuchtet – nahezu ideal. Früher habe ich mich mal als Kenner von Toiletten betrachtet, jener Zufluchtsstätten, wo ich unbemerkt aus der Welt heraustreten und mit meinem liebsten Steckenpferd allein sein kann. Ich genoss den schändlichen Reiz, mir in einer Plüschtoilette mit Palmwedeln und blitzenden Armaturen einen Schuss zu setzen, und hegte sogar eine perverse Vorliebe für stinkende, mit Filzstiftpimmeln bekritzelte öffentliche Klos. Wenn man aber älter wird, lernt man zunehmend schätzen, worauf es wirklich ankommt. Und das sind, wie man sagt, die Details: vernünftiges Licht, um eine Vene zu finden, eine Ablage, um das Sakrament des Aufkochens durchzuführen, eine beruhigend schwere Tür. Müsste ich unbedingt etwas nennen, das mir an diesem Klo missfällt und ändernswert erscheint, dann wäre es seine Lage in einer Kirche voller Trauergäste, die der Beerdigung eines Freundes beiwohnen, der vorige Woche an einer Überdosis derselben Drogen gestorben ist, die ich gerade in meine Blutbahn bringen will.

Ach na ja, denke ich, als wieder geklopft wird und ich über der Toilette kniend langsam ein erbsengroßes Plastikpäckchen mit kreidigem braunem Pulver öffne: Du kannst nicht alles haben.

Als zehn Tage zuvor der Anruf kam, hätte ich beinah nicht abgenommen. Ich wartete in einem verpissten Treppenhaus in der Downs-Park-Siedlung in Hackney auf Armani, und als ich Joanna Sidhus Namen auf dem Handy sah, fühlte ich mich ertappt. Es war mir peinlich. Der Boden sah aus, als hätte die Flut den Müll eines Haufens schiffbrüchiger Junkies und Crackheads hereingespült: Glasscherben, zerquetschte Bierdosen, ein einzelner blutiger Ballerina, eine Plastikpuppe ohne Kopf. Diese Szene und Joanna Sidhu – die freundliche, gutmütige Jo mit ihrem eindringlichen nordamerikanischen Lächeln – waren schwer unter einen Hut zu bringen.

»Hey, Fremder«, sagte die Stimme aus der Leitung. »Lange nichts gehört.«

Wenn ich jemanden eine Zeit lang kenne, stellt sich in meinem Kopf normalerweise eine Vorsicht ein, die auf unser ganzes Miteinander übergreift, bis ich überzeugt bin, dass ich mich bis auf die Knochen blamiert habe und meine Blamage ein offenes Geheimnis ist, wie ein abscheuliches Verbrechen, das ebenso unmöglich anzusprechen wie zu vergessen ist. Doch Jo war von der Regel ausgenommen, obwohl ich sie seit dem Studium kannte. Nie weckte sie den Anschein, dass sie sich meiner wahren oder eingebildeten Verfehlungen bewusst war. Nur deshalb nahm ich ihren Anruf auch an, denn sonst lasse ich die Finger vom Telefon, wenn ich auf Stoff warte. Mit der freien Hand steckte ich mir eine Zigarette an.

»Hab wenig Zeit, Jo«, sagte ich. »Zu viel Arbeit im Moment.«

»O Mann, wem sagst du das? Mir wächst sie auch über den Kopf. Um elf hab ich den nächsten Termin. Aber hör mal gerade zu, okay?«

Durchs Drahtgeflechtfenster im Treppenhaus sah ich Armani angestrengt auf einem Kinder-Geländerad die Straße hochstrampeln. Es war Sommer, aber bewölkt, und er fuhr wegen des Nieselregens mit hochgezogenen Schultern. Ich beobachtete ihn, wie er nach rechts in die Siedlung einbog, und wusste, in drei Minuten würde er den Parkplatz durchquert und das Rad abgeschlossen haben und über den Hof und die vier Treppen zu mir heraufgekommen sein. Ich hatte hier so oft gewartet, dass mein Gehirn diese drei Minuten erstaunlich genau runterzählen konnte. Meine Eingeweide entspannten sich schon mal, und ich merkte, dass ich kein Wort von Jo verstanden hatte.

»Sorry, Jo, die Verbindung ist schlecht. Was sagst du?«

Zwei Minuten und fünfzehn Sekunden.

»Verstehst du mich denn jetzt? Ich hab heute Morgen einen Anruf wegen Gareth Lloyd bekommen. Ihr wart doch mal gut befreundet, deshalb wollte ich dir das sagen, Matt, es tut mir leid. Er ist gestern gestorben.«

»Bitte, was?«

Eine Minute und fünfzig Sekunden.

»Die müssen das erst noch klären, nehmen aber an, es hatte mit Drogen zu tun.«

Hundert Sekunden. Unter hundert Sekunden.

»Herrje, Jo. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«

»Schon klar. Da fehlen … ich hab das auch noch nicht verdaut.«

Ich zog an meiner Zigarette. Meine Hand zitterte vor Aufregung. Ich überlegte, was ich sagen könnte – was angebracht sein könnte.

»Es kommt mir so unwirklich vor«, sagte ich schließlich, und im selben Moment ging unten krachend die Tür auf. Ich hörte Armani auf der Treppe keuchen.

»Tut mir leid, Jo, ich muss Schluss machen.«

»Moment, du kommst aber doch zur Beerdigung, ja? Samstag in einer Woche?«

»Natürlich! Also, ich ruf dich zurück, okay?«

»Da ist ja der Mark!«, sagte Armani atemlos an der letzten Ecke. Vor einem halben Jahr war Armani ein fast in seinem schwarzen Hoodie versinkender, drahtiger junger Kerl gewesen. Jetzt war er um die vierzig und zu dick für den Jogginganzug aus grünem Velours, zu dem er ein Netzhemd und eine Falschgoldkette trug. Neu auch der Karibik-Akzent. Aber ich war Armanis plötzliche Verwandlungen gewohnt. Er hatte sich schon als irischer Globetrotter mit goldenem Ohrring gezeigt, als kurz gekrauster Ghanaer mit müdem Blick und als Bande bengalischer Youngster. Erst nachdem ich von etlichen verschiedenen Armanis Stoff gekauft hatte, war mir aufgegangen, dass da ein einzelnes Handy mit seiner wertvollen Kontaktliste von einem Dealer an den nächsten verkauft wurde. Wann immer also ein Armani verschwand, weil er abgestochen oder eingesperrt worden war, nahm bald ein anderer seinen Platz ein, und alle vorherigen Inkarnationen waren auf einen Schlag vergessen. Manche Kunden bekamen es vielleicht gar nicht mit.

»Hi, Armani«, sagte ich und schlug gegen seine vorgereckte Faust.

»Yo, weißer Jung!«, sagte er. »Spitze da draußen, Mann. Überall Bullen.« Er kramte in einer Tasche, die innen an seinem Hosenbund steckte. Da waren sicher hundert Beutel drin – die blauen mit Heroin, die weißen mit Crack –, und ich sah zu, dass mir die Augen nicht aus dem Kopf fielen, obwohl ich mir vorkam wie der arme Bankkunde, wenn der Kassierer die Kasse mit den Scheinen aufreißt. »Ich such dir paar schöne große raus. Je zwei willst du, ja?«

»Gib mir lieber drei dunkle und fünf helle.« Armani kannte meine Spontanwünsche und grinste. Während er die Beutel abzählte, sah ich auf seinen Kopf und fragte mich, ob ich jemals so verzweifelt sein könnte, dass ich ihm den Schädel einschlug und mit der Tasche abhaute. Das fände ich furchtbar: Ich mochte Armani, wir kamen wirklich gut miteinander aus, seit er sich Anfang des Jahres in einen umgänglichen Jamaikaner verwandelt hatte, auch wenn er mit meinem Namen immer danebenlag und ich mir das Korrigieren sparte. Andererseits hätte mich der Inhalt dieser Tasche mindestens eine Woche über Wasser gehalten – eine Ewigkeit für Junkies. Er prüfte meinen Zwanziger und die vier Zehner mit einem Blick, bevor er sie einsteckte.

»Und wigetso, Bruder?«, sagte Armani halb abgewandt, schon auf der schmalen Treppe nach unten. »Alles gut?«

»Weiß nicht, Mann«, sagte ich zu Armanis Rücken. »Im Moment bin ich irgendwie geschafft. Hab gerade gehört, dass einer, den ich kenne, gestorben ist.«

Armani blieb stehen, drehte sich nach mir um, runzelte die Stirn. »Freund von dir?«

»Ja. Ich glaub, es war eine Überdosis.«

»Das ist hart, Alter. Echt.«

Draußen hatte der Regen aufgehört, und der feuchte Kreidegeruch des sonnenverbrannten Pflasters schlug mir entgegen. Armani saugte an seinen Zähnen, während er sich eine Zigarette drehte. »Kannst keinem mehr trauen, der rumläuft, Bruder! Verkaufen dir allen möglichen Scheiß! Rattengift, Ziegelstaub, Abbeizer, hörst du?« Sichtlich betrübt über die Skrupellosigkeit mancher Leute, fuhr er mit der Zunge den Blättchenrand entlang. »Scheiß Verbrecher!«

»Also bis dann, Armani.« Mit dem Stoff in der Tasche war ich jetzt ruhiger, aber ich wollte mich auf den genau zwölfeinhalb Minuten dauernden Heimweg machen.

»Yo, halt dich, Alter«, sagte er. Ich hielt ihm die Faust hin, aber anstatt sie anzustoßen, ergriff er sie und steckte etwas hinein. »Trauerst um deine Brüder, was?«

Es war ein perfekter Sommermorgen, und die Wohntürme der Siedlung warfen riesige Schatten über die Straße, als ich nach Hause ging. Ich lief quer durch den Park, in dem Kinder Tennis spielten und türkische Mamas ihre Kleinen auf der Schaukel anstießen. Ich wusste, mein Herz würde laut hämmern, wenn ich erst ins Haus kam, die siebzehn Stufen zu meiner Wohnung hochlief, eintrat und mit dem Aufkochen anfing. Mein Kopf war so auf diesen Moment fixiert, dass mir erst drei Minuten vor zu Hause einfiel, in meine Faust zu schauen, in der ich, fast zu Tränen gerührt vor Dankbarkeit, zwei Beweise für Armanis Mitgefühl fand, einmal blau und einmal weiß.

»Du siehst aus wie der Tod«, sage ich jetzt zu dem Gesicht im Spiegel vor der apricotfarbenenTapete im Bad. Meine Haut ist klamm und blass, die Augen haben grauviolette Ringe, und in einem scheint ein Blutgefäß geplatzt zu sein. Aber so ganz stimmt es natürlich nicht. Wenn man stirbt, bekommt man wenigstens einen Haarschnitt, saubere Sachen und eine Kosmetikstunde. Ich halte den Löffel unter den Hahn und gebe ein paar Tropfen Wasser auf das Pulverhäufchen. Woanders ist das Gras ja immer grüner.

»Alles klar da drinnen?«, fragt die Stimme aus dem Jenseits, wie ich den Mann draußen inzwischen bei mir nenne.

»Sogar bestens, wenn Sie mich bitte noch einen Moment in Ruhe lassen«, schnappe ich und spüle das Klo, um das Knipsen des Feuerzeugs zu übertönen, das ich jetzt so unter den Löffel halte, dass die Flamme das Metall umzüngelt. Das Flüssigpulver zögert ein Weilchen, siedet und wirft sich zu einem am Rand großblasigen kleinen Schaumrausch auf, bevor es zur espressodunklen Lake wird.

Gott, ich bin halb verliebt in den Räuchersirupgeruch von frisch aufgekochtem Heroin. Wie wenn du nach einer langen Reise deine Tür öffnest und dich der gemütliche Duft von zu Hause anweht. Mir ist sehr wohl bewusst, dass jeder vernünftige Mensch mit nichts als Abscheu sehen würde, wie ich mich gerade hier, gerade heute über den Spülkasten beuge, mit den Zähnen einen Filterstreifen abreiße und ihn in den Löffel lege. Aber an irgendeinem Punkt in der makabren GIF-Datei meines Lebens – Turkey, shoppen, draufsein; Turkey, shoppen, draufsein – habe ich wohl aufgehört, mich um die Ansichten vernünftiger Menschen zu kümmern. Einen steten Level von Opiaten in meinem Körper aufrechtzuerhalten, ist für mich jedenfalls längst keine leichtsinnige Schwelgerei mehr und auch kein Mittel gegen seelisches Unbehagen. Bei einer Sucht wie der meinen sind fünf, sechs Schüsse am Tag schlicht eine medizinische Notwendigkeit. Sonst würde ich schon bald in die Hölle des Entzugs hinabsteigen und käme kaum noch vom Bett ins Bad, um zu kotzen, geschweige denn rauf nach Nordwales, um Abschied von dem lieben Verstorbenen zu nehmen. Ich krempele die Ärmel hoch und sage laut: »Der Zustand des Patienten lässt uns leider keine andere Wahl, als zu operieren!«

»Bitte?«, ruft die Stimme aus dem Jenseits.

»Schon gut!«, rufe ich zurück. Ich muss wirklich aufhören, mit mir selbst zu reden, sonst denken die Leute noch, mit mir stimmt was nicht.

Immerhin habe ich sämtliche anderen Möglichkeiten ausgeschöpft, ehe ich mit Crack und Heroin beladen hier aufgekreuzt bin. Ich hab mich sogar rüber in die Methadonklinik geschleppt und ins Wartezimmer gesetzt, das man mit seinen Gesundheitspostern, abwischbaren Stühlen und seiner Atmosphäre unterdrückter Angst für eine arg heruntergekommene Zahnarztpraxis hätte halten können, hätten nicht einige der mit mir Wartenden, zahnlos, wie sie waren, erkennbar keinen Zahnarzt mehr gebraucht. Als mein Name aufgerufen wurde, ging ich in ein kleines Zimmer und setzte mich einer »Suchtberaterin« gegenüber, die unbedingt ein paar aufmunternde Worte über die Vorzüge des Drogenverzichts loswerden musste, bevor sie mir ein Methadon-Rezept ausstellen ließ. Über den Schreibtisch gebeugt, sah sie mir ernst ins Gesicht.

»Also, äh«, Blick auf ihren Zettel, »Matthew. Ich möchte, dass Sie sich einmal vorstellen, ich könnte Ihnen das ganze Geld, das Sie bis heute für Heroin ausgegeben haben, auf einen Schlag aushändigen. Wären Sie so lieb?« Zur Veranschaulichung tat sie, als stelle sie einen schweren Sack Geld auf den Tisch. »Und wenn Sie jetzt nach Hause gehen und das mitnehmen könnten, wofür würden Sie es ausgeben? Nur zu, alles geht! Lassen Sie sich was einfallen!«

»Tja.« Für ein so bescheuertes Gedankenexperiment fehlte mir die Geduld.

Sie nickte ermutigend. »Na los. Eine falsche Antwort gibt es nicht!«

»Wenn ich nur eins wählen dürfte –«

»Ja?« Ihr Kopf wippte, als wäre er im Begriff, runterzufallen.

Ich sah sie ausdruckslos an. »Ich glaub, dann würd ich mir einen Wahnsinnsbatzen Heroin kaufen, heimgehn und anfangen, es mir reinzuballern.«

Eine Viertelstunde später war ich mit einem Methadonrezept – »einmal täglich 60 ml« – in der Apotheke, doch meine Entschlossenheit reichte gerade mal für vierundzwanzig Stunden. Sowie ich den ersten, nach Mundwasser schmeckenden Schluck der unnatürlich grünen Flüssigkeit hinunterwürgte, fiel mir ein, warum ich Methadon nicht ausstehen konnte: Es stoppt die physischen Symptome des Entzugs, tut aber nichts gegen die Gier in der Magengrube und das Hyänengeschnatter im Gehirn. Am nächsten Tag stand ich an derselben Theke und verlangte wieder einen Schwung Nadeln. Heroin wirkt einfach, das schnallen die Leute nicht. Für andere bin ich vielleicht ein Extremist, fanatischer Anhänger eines chemischen Todeskults. Aus meiner Sicht bin ich lediglich ein Pragmatiker. Lässt man den Schmus beiseite, ist das Leben Schmerzmanagement, nicht mehr, nicht weniger. Und Heroin ist mit Abstand das wirksamste Schmerzmittel, von dem ich weiß.

Ich öffne eins der knittrigen weißen Plastikbeutelchen, die Austernschale mit der schmutzig weißen Perle. Das Crack, muss ich zugeben, ist streng genommen keine medizinische Notwendigkeit. Aber Heroin ohne seinen Zwilling ist undenkbar. Dunkel und hell sagen die Dealer dazu. Yin und Yang. Sie bilden eine vollkommen ausgewogene Gleichung, die umwerfend elegante Lösung für ein teuflisches Problem. Heroin ist der sonore Bass und Crack der lieblich-luftige Sopran. Außerdem lebt der Mensch nicht vom Brot allein. Wenigstens ein bisschen Spaß muss man schon haben.

Aktuell ergibt sich daraus eine interessante Benimmfrage: Wie viel Crack darf man bei der Beerdigung eines Freundes einem Speedball beimischen? Ich kippe einen ganzen Beutel in den Löffel und öffne noch einen. Schlimmer als zu viel Crack ist nur eins: zu wenig, lautet meine Philosophie. Ich gebe noch einen halben Beutel dazu, zögere einen Moment und – was solls – schütte alles rein. Es ist schließlich ein Tag der Gefühle. Und ich bin mir ziemlich sicher, so hätte sich Gareth das gewünscht, oder wenn nicht, dann hätte er es im umgekehrten Fall zumindest genauso gemacht.

Die Stimme aus dem Jenseits hämmert gegen die Tür, aber ich reagiere erst gar nicht, ich bin jetzt so nah dran, so dicht davor, adrenalinbedröhnt, mein Mund ist so trocken, dass ich, selbst wenn ich wollte, nichts sagen könnte. Mit der orangen Spritzenkappe zerstoße ich das Crack, bis der Löffel randvoll mit braunem Satz ist. Dann nehme ich die Kappe ab, drücke die Nadel in den Filter und ziehe den Kolben zurück, sodass sich langsam die Kammer füllt. Betörend dunkel sieht das aus; ich schmecke förmlich die entstandene Mischung aus schläfriger Benommenheit und flammender Ekstase. Die Spritze zwischen den Zähnen, umklammere ich meinen linken Oberarm mit der Hand und drücke ihn auf der Suche nach einer Vene. »Dies ist mein Körper«, sage ich bei mir, als ich mir die Nadel unter die Haut stoße. Da sie die Vene glatt durchsticht, ziehe ich sie wieder raus und stochere nach dem bisschen Widerstand, das bedeutet, dass ich richtig drin bin. Dann steht das verräterische Blutwölkchen im Schaft, eine kleine dunkle Supernova, die bedeutet, dass ich, Scheiße noch mal, startklar bin. »Und dies ist mein Blut«, intoniere ich, drücke den Kolben runter und sehe zu, wie sich die Kammer leert, bis ihr Inhalt in meinem Arm verschwunden ist und eine dunkelrote Perle mir übers Handgelenk rollt. Ein paar Sekunden bleiben mir, um mich zu wappnen, ehe der Speedball zündet, und als ich mir in dieser Pause vorsichtig die Nadel aus dem Arm ziehe, wird mir die Wahrheit supersonnenklar: Nie, niemals werde ich ohne das hier leben können.

Warum, zum Teufel, sollte ich das auch wollen?

»Wo warst du?«, fragt Jo leise, als ich in der Kirche zu ihr stoße. »Ich hab mir schon Sorgen gemacht.«

»Geht wieder«, keuche ich und lasse mich auf die Bank fallen.

Ich bin erleichtert, dass ich es zu meinem Platz neben Jo geschafft habe. Und dass ich auf dem Klo nicht gestorben bin. Auf der Beerdigung eines andern zu erscheinen und sich da auf dem Scheißhaus umzubringen, käme als Beachtungsbedürfnis der schlimmsten Art rüber. Als ich zu mir gekommen war – die Nadel noch in der rechten Hand, die Backe in einer Sabberpfütze am Boden –, hatte ich keine Ahnung gehabt, wie lange ich bewusstlos gewesen war. Eine Minute? Eine Stunde? Ich stürmte zur Tür hinaus und an einem Mann mit rotem Kopf und Militärabzeichen an der Jacke vorbei, ehe ich in der Angst, die durch mein Adrenalinsystem lief wie Strom durch ein Überbrückungskabel, begriff, dass die zweite Packung Crack eine dumme Fehlkalkulation gewesen war. Eine Zeit lang hetzte ich in blankem Entsetzen – Entsetzen wegen nichts, Entsetzen in seiner körperlichen Reinform – zwischen den Bibelstapeln und Lilienkränzen im Foyer umher, bis sich mir einer Offenbarung gleich der Ausweg auftat. Mehr Heroin! Mein Verstand begriff sofort, dass der Plan zwar das akute Problem lösen, sofort aber ein viel gravierenderes neues schaffen würde, weil mir im fernen Nordwales dann für den ganzen Tag nur noch ein einziger Schuss blieb. Doch meine Beine sahen das offenbar anders: Sie trugen mich bereits zurück zur Toilette. Und überhaupt, wenn du erst mal anfängst, die Folgen deines Handelns gebührend zu bedenken, wo soll das hinführen?

Jo hakt sich bei mir ein, als die Orgel ein neues Lied anstimmt und die Trauergemeinde sich erhebt. Ich spüre immer noch das Flirren und Schimmern des Heroins in meinen Adern und frage mich, ob das überwältigende Gefühl, in einen Wachtraum geraten zu sein, daher kommt. Aber nein, es liegt nicht nur an den Drogen. Ringsum verstreut sind die Gesichter von Leuten, die ich kenne, gemeinsamen Freunden von Gareth und mir aus dem Studium, doch wie im Traum vermischen sie sich mit Details aus einer anderen Zeit, einem anderen Ort. Die lackierten Bänke, die olivgrünen Gesangbücher, die Bogenfenster, die den Saal mit trübem Licht erfüllen: Das alles stammt direkt aus den Kirchen meiner Jugend.

Noch merkwürdiger und traumhafter ist, als der Gesang beginnt, der Klang des Walisischen, der zweiten Sprache meiner Kindheit. Damit hatte ich nicht gerechnet. Die wohlklingenden Vokale und schnarrenden Kehllaute sind im Gedächtnis meiner Zungenmuskeln gespeichert, und spontan singe ich mit. Doch die aus meinem Mund kommenden Worte, stelle ich fest, haben keine Bedeutung. Verblüfft wird mir klar, dass die Sprache, die ich bis zum elften Lebensjahr jeden Schultag gesprochen habe, dem Mann, der ich jetzt bin, fremd ist.

Als ich Platz nehme, fängt vorne im Saal eine scheinbar vertraute Stimme an, Englisch zu sprechen. Doch es ist nicht mein Vater, den ich halb zu sehen erwarte, wie ich ihn sechzehn Jahre lang sonntags auf der Kanzel gesehen habe, sondern da steht ein anderer Prediger, kleiner, glatt rasiert, mittelalt.

Der Mann listet Gareths gute Eigenschaften auf: Er war das Herz und die Seele jeder Geselligkeit; nie hat er sein kindliches Staunen verlernt; er war der aufgeschlossenste und intelligenteste junge Mann, den man sich vorstellen konnte. Dieses Porträt hat nur sehr wenig Ähnlichkeit mit dem Gareth, den ich aus dem Studium kannte: ein frecher Chaot mit einem wirren Grinsen und Zottelhaaren, der immer als Letzter wahrhaben wollte, dass die Party vorbei war. Oder als Vorletzter. Meine Gedanken schweifen ab, und nach einiger Zeit höre ich nur noch den rhythmischen Laut eines einzigen obszönen Wortes: war, war, war.

Das ist das wahre Begräbnis, denke ich bei mir. So machen sie aus der lebenden Person eine Erinnerung. Sie stecken dich in einen Sarg aus Klischees, versenken dich in einem Loch und decken dich mit zentnerweise Phrasen zu. Die Stimme des Predigers wird langsamer und lauter als Zeichen, dass er zum Schluss seiner Rede kommt. »Und vor allem«, sagt er, »hat Gareth an den Herrgott geglaubt. Nie hat er sich gescheut, seinen Glauben zu hinterfragen. Doch im Herzen wusste er, dass Jesus Christus sein Erlöser war.«

Apropos Bekehrung auf dem Totenbett. Kriegen sie dich nicht, bevor du aufhörst zu atmen, bekehren sie dich, sobald du nicht mehr widersprechen kannst. Es ist wirklich gut, dass ich an der Überdosis da im Klo nicht gestorben bin. Ein Tick mehr Heroin in dem Speedball, und ich wäre als Redefigur in einer Predigt meines Vaters gelandet.

»Gareth wusste, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass er wieder zum Leben erweckt wurde, damit auch wir auferstehen. O himmlischer Vater«, sagt der Prediger und schließt die Augen. »Gareth ist dein, während wir heute hier versammelt sind. Und wir wissen, dass wir ihn eines Tages wiedersehen werden, so wir nur dich um Vergebung für unsere Verfehlungen bitten. Lieber Herr Jesus, tritt nun ein in unsre Herzen.«

Der Prediger spricht das Vaterunser, die Gemeinde spricht es halblaut mit, und gegen Ende sage auch ich unwillkürlich die Worte her, die mir wie eine Tätowierung eingeritzt sind: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Klar, denke ich und setze mich wieder. Dein ist das Reich. Dein ist die Scheinheiligkeit dieses ganzen dämlichen Theaters. Dein ist der kindische Versuch, durch Wunschdenken dem Tod zu entgehen. Dein ist die Illusion, die kollektive Wahnvorstellung. Dein sind der Fehlschluss und das Tabu. Dein sind der pädophile Priester und der Sprengstoffgürtel. Ach ja, und dein ist auch die Gaskammer, dein ist der Gulag, dein ist die Hungersnot. Dein ist das Märchen von Himmel und Hölle, Gut und Böse, Engeln und Teufeln, der ganze einfältige Dualismus. Dein ist die Angst. Dein ist die zerrüttete Familie. Dein ist die lebenslange Selbstverachtung meines Bruders Jonathan für sein Verlangen nach anderen Männern. Dein ist mein Freund Gareth, tot mit dreißig, weil er mit der von dir geschaffenen Welt nicht zurechtkam, ohne seine Qualen auszublenden. Dein ist der unrettbare Schlamassel meines eigenen Lebens. Manchmal wünschte ich, die ganze widerwärtige Geschichte würde stimmen, nur damit ich dir das alles zum Schluss mal direkt ins Gesicht sagen kann, statt ins Trübe zu toben. Ja, du Scheißkerl, dein ist die Nadel, dein ist die Crackpfeife, dein ist das frühe Grab in Ewigkeit und Ewigkeit und Ewigkeit.

Jo sieht mich an und drückt mir wieder den Arm. Die Heftigkeit meiner Wut überrascht mich. Vor weit über zehn Jahren habe ich den Kinderkram weggepackt und dem Dogma meiner Eltern den Rücken gekehrt. Längst habe ich gelernt, Gottesdienste als das zu sehen, was sie sind: billige Beschwörungen und Zaubersprüche, wie man sie zu Urzeiten am Lagerfeuer sang, um die furchterregende Dunkelheit zu bannen. Ich hatte eine Überdosis vom Opium fürs Volk abbekommen und mir überlegt, dass ich mich lieber an die Realität halte. Mit achtzehn habe ich den Staub von den Füßen gestreift und den Glauben meiner Kindheit genauso zu vergessen versucht, wie ich anscheinend eine der Sprachen meiner Kindheit vergessen hatte. Seitdem bedeuteten mir die Rituale der evangelikalen Christenheit so wenig wie das alljährliche Brimborium in Mekka.

Wie kommt es dann aber, dass ich, als der Pianist aufspielt und die Gemeinde sich erhebt, um ein altes walisisches Kirchenlied zu singen, schluchzen muss? Es ist eine einfache geistliche Melodie in Dur, eine Reihe auf- und absteigender melodischer Phrasen ohne Auflösung. Ich weiß nicht, ob ich das Lied schon jemals gehört habe, und doch kommt es mir vor, als seien seine Akkorde irgendwo unterhalb meiner Erinnerung in mir verborgen gewesen und hätten darauf gewartet, genau in diesem Augenblick aufgerufen zu werden. Um dem in meiner Brust aufsteigenden Heulen zu widerstehen, presse ich die Zähne aufeinander und halte mir den Mund zu, doch als die Melodie zu einem Moll-Akkord kommt, bricht in mir ein Damm, und Tränen laufen mir über die Wangen. Im Versuch, die Worte zu übersetzen, greife ich auf mein schlummerndes Walisisch zurück, doch mir fallen nur Bruchstücke ein. Arglwydd, dyma fi … Hier bin ich, Herr … Ar dy alwad di … Dingsda an deiner Stimme … Golch fi’n burlan yn y gwaed … Dingsda Dingsda Dingsda Blut … A gaed ar Galfari … Nein, ich habe echt keinen Schimmer, was das bedeutet. Ich weiß nur, als mir wieder ein Stöhnen die Kehle hochsteigt und ich Jos bestürztes Gesicht sehe, dass ich hier rausmuss.

Ich laufe durchs Foyer auf die Straße. Es ist Samstagnachmittag in der ruhigen Stadt, und normale Menschen erledigen normalen Wochenendkram: einkaufen, Kinderwagen schieben, Gassi gehen. Ich bleibe auf dem Gehsteig stehen und lasse die Tränen kommen. Unwillkürlich greife ich nach der Innentasche meiner Anzugjacke, und mit Entsetzen fällt mir ein, dass ich nur noch eine halbe Tüte H habe. Dem, was gerade in mir abläuft, mit einer halben Tüte beikommen zu wollen, ist hoffnungslos absurd, als wollte man einen Hausbrand mit der Wasserpistole löschen. Ich wische mir mit dem Hemdsärmel das Gesicht ab. Die Tränen schmecken angenehm salzig. Aus der Kirche dringen Stimmen zu mir. Über mir kreisen Möwen in der kreischenden Luft.

»Verrat mir doch mal eins«, höre ich Amy Howerska durch die gedämpfte Unterhaltung in der klimatisierten Halle. »Was soll der superschicke Aufzug?«

Amys Humor tut gut. Seit ich mich nach dem Gottesdienst gesammelt habe und zu dem Empfang gekommen bin, hadere ich mit dem Ton feierlicher Geselligkeit, den der Anlass erfordert. Ich bin zu high und zu verzweifelt. Während ich jetzt am Handlauf der holzgetäfelten Bar stehe, verblasst der Doppelknall meines letzten Schusses Heroin zu einem dumpfen synaptischen Klingeling. Und drohend kündigt sich bereits ein anderer Zustand an: Entzug. Es ist, als ob ein Krebsbaby in mir herumwuselt und sich an meinen Eingeweiden hochhangelt.

»Ein paar Jungs waren der Meinung, Gareth hätte sich gewünscht, dass wir das Leben feiern«, sagte ich, »und das heißt offenbar, man zieht sich wie für eine Kneipentour auf Honolulu an.« Amy und ich schauen uns um – schwarze Anzüge und Kleider, aber immer wieder mal ein verlegen dastehender junger Mann in Shorts und Hawaiihemd. »Die Info haben wohl nur einige bekommen.«

Von Amys verschwörerischem Lachen ermutigt, sage ich: »Zu guter Letzt haben sie ihn also doch noch gekriegt.«

»Wen denn?«

»Gareth. Sie haben ihn gerade noch rechtzeitig für ein gutchristliches Begräbnis zum Gläubigen gemacht.«

»Es ist eine Beerdigung, Rotbäckchen. Was hast du erwartet?« Ihr Tonfall wird ernster. »Jedenfalls war er gläubig. Er hat dauernd davon geredet.«

»So?«, staune ich. »Mir hat er nie was davon gesagt.«

»Weil ihr euch immer gleich zugedröhnt habt, statt euch mal richtig zu unterhalten.« Amy bremst sich und sieht mich beschämt an. »Tut mir leid, Matt. Ich wollte dich jetzt nicht –«

Als ich ihre Entschuldigung wegwische, schiebt sich Micky Spall im geblümten Hemd durch die Menge. »Mick!«, sagt Amy und zieht ihn am Arm zu uns rüber. »Wir unterhalten uns gerade über Beerdigungsfragen. Wenn Matts Stündlein schlägt, möchte er in einem Graben an der Landstraße hinterlegt werden wie die Pferdediebe und die – ach, du Lieber!«

Jetzt erst bemerkt sie Mickys tief erschütterten Gesichtsausdruck. »Komm her«, sagt sie. Er lässt sich in die Arme schließen und verfällt an ihrer Schulter in Zuckungen.

Hinten im Saal taucht Jo zwischen den Fremden auf und bahnt sich einen Weg zu uns. Allein ihr Anblick scheint den Krabbelkrebs in meinem Bauch zu beruhigen. Jo gehört zu den fähigen, seriösen Profis, die ich immer schon nach außen hin verachtet und insgeheim verehrt habe. Wenn ich mir ihr Leben vorstelle, bewegt sie sich in klimatisierten Räumen mit riesigen Fenstern, die auf Hochhausfronten aus sonnendurchblitztem Glas und Stahl blicken. Und sie hat die gutmütige sexy Ausstrahlung einer TV-Tagesmoderatorin. Bilde ich es mir nur ein, oder ist sie schon den ganzen Tag um mich herum, hakt sich bei mir ein und tätschelt mir kokett die Schulter? Im Näherkommen strahlt sie, aber dann sieht sie Micky stumm in Amys Armen weinen.

»Ach, Mick«, sagt sie wie zu einem widerspenstigen kleinen Kind, dem man unmöglich böse sein kann, und umfasst mit beiden Händen seine Hand.

Aus dem Zentrum von Jos Aufmerksamkeit verdrängt, sage ich: »Wisst ihr, was ich wirklich nicht ausstehen kann?«

Alle schweigen.

»Wales«, antworte ich selbst. »Unterm Strich sind wir nur eine englische Provinz, die sich für ein eigenes Land hält. Armselig.«

Amy und Jo lassen mich reden und halten Micky an den Armen fest wie einen stehend ausgeknockten Boxer. Ich überlege, ob ich zu einem dem Anlass angemesseneren Thema wechseln soll, schaffe es aber nicht.

»Ich meine, die Schotten kriegen jetzt endlich die Kurve. Die Iren haben ihre Hungerstreiks und den Osteraufstand. Was haben wir? Aufblasbare Osterglocken und Tom Jones, der vor dem Rugby-Anstoß ›Delilah‹ singt. Selbst die Landschaft ist nur schön, weil den englischen Kapitalisten noch nicht eingefallen ist, wie sie sie durch Aufbuddeln zu Geld machen können. Wenn ihr mich fragt –«

Während ich rede, ist der Aufruhr in meinem Leib immer schwerer zu ignorieren. Jetzt habe ich das Gefühl, in meinem Bauch ist eine Falltür aufgestoßen worden. Ich sehe mich nach einer Toilette um.

»Pardon«, bringe ich über die Lippen. Jo lächelt zwar noch, aber als ich an ihr vorbeihusche, fällt mir der Ausdruck auf, der schon den ganzen Tag in ihren Augen liegt: Mitleid.

Auf dem Weg zur Behindertentoilette am anderen Ende des Saals – vorbei an den Jacken und Blusen, den Perlen und Manschettenknöpfen, den Wurstbrötchen auf Papptellern –, weiß ich, ich muss zweierlei tun. Erstens, ich muss einen Fuß vor den anderen setzen, bis ich den Abstand zwischen der Tür und meinem Körper auf null reduziert habe. Zweitens, ich darf nicht auch nur einen Moment aufhören, mit geballter Willenskraft meine Eingeweide zusammenzuhalten. Mit Erfolg bewältige ich sieben, zehn, dreizehn Meter. Als es nur noch zwei oder drei sind, wiege ich mich in dem Glauben, es geschafft zu haben. Doch der Gedanke bewirkt ein kurzzeitiges Nachlassen meines Willens, und ehe ich weiß, wie mir geschieht, läuft meine Unterhose mit warmer, dickflüssiger Scheiße voll. Damit nichts rausläuft, ziehe ich sie zu einer Schlinge hoch, humpele weiter und schließe die Tür hinter mir.

Erst nachdem ich meine Anzughose und die Unterwäsche ausgezogen und alles mit Scheiße beschleudert habe – Scheiße auf dem Fliesenboden, Scheiße an meinen nackten Oberschenkeln und Waden –, erst nachdem ich mir barfuß, nur in Hemd und Jacke, die Hände und Beine und wieder die Hände gewaschen habe, erst nachdem ich meine Unterhose und die mit Scheiße bekleckerten Socken zusammengeknüllt und so weit wie möglich aus dem kleinen Fenster geworfen habe, erst nachdem ich drei Rollen Klopapier und eine ganze Flasche Flüssigseife verbraucht habe, um Fußboden und Klo weitestmöglich von Scheiße zu befreien, wobei ich entdecke, dass meine Bemühungen den Dreck nur noch weiter verteilt haben, sodass ich gezwungen bin, alles noch ein zweites und drittes Mal zu beackern, da erst, nachdem ich eine halbe Stunde lang den Raum systematisch in seinen Vorzustand zurückversetzt habe, finde ich hinter dem Klosockel, wo es aus einer kleinen Scheißepfütze ragt, das offene blaue Tütchen Heroin, meinen einzigen Schutz gegen die anschwellende Flut des Entzugs, der sich gern als Erstes mit Durchfall ankündigt.

Entsetzt, aber ohne Alternative kippe ich den Mix aus Kacke und Heroin in einen Alulöffel und wiederhole die Formel: Wasser, Säure, Feuer, Filter, Nadel. Fünf Trochäen, ein idealer Vers. Erleichtert atme ich auf, ziehe die Spritze aus der Vene und sehe, dass zwar meine Finger sauber sind, meine Nägel aber zehn Mondsicheln aus Dreck.

Als ich ohne Socken aus der Toilette komme und Richtung Ausgang gehe, sieht niemand zu mir rüber. Nichts hat sich geändert; der Saal sieht genauso aus wie vorher. »Leider Gottes«, sagt ein Mann im knallrosa Hemd gerade zu der Stimme aus dem Jenseits, »ist die Rugby-Unimeisterschaft nicht mehr das landesweite Spektakel, das sie mal war.«

»Nein. Schade drum«, sagt die Stimme aus dem Jenseits.

Kurz bevor ich draußen bin, packt eine Frau um die fünfzig mit aus dem rot geweinten Gesicht gekämmten steingrauen Haaren mich am Arm, sieht mir in die Augen und sagt: »Es ist eine Schande. So eine furchtbare Schande.«

»Hören Sie, ich kann jetzt nicht, tut mir leid«, antworte ich, schiebe ihre Hand beiseite und presche zur Tür.

Schande, denke ich draußen an der Sonne, die frische Meeresluft in der Nase. Ja, so kann man es nennen.

GENESIS

Meine Mutter wusste nicht mehr, was sie noch machen sollte.

»Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll«, sagte meine Mutter und drehte sich auf dem Beifahrersitz zu meinen Geschwistern und mir um. Die Sonne strahlte aus einem dunstblauen Himmel, im Auto roch es nach Plastik und Vinyl. »Bis wann solltet ihr fertig sein?«

Mein Bruder hielt die Hand hoch. »Bis allerspätestens um acht«, freute er sich, die richtige Antwort zu kennen.

»Genau, Jonathan. Und kann mir jemand sagen, wie spät es jetzt ist? Rachel?«

»Viertel vor elf«, sagte meine große Schwester aus der dritten Reihe des Siebensitzers.

»Eben! Damit liegen wir bereits drei Stunden hinter der Zeit und sind noch nicht mal losgefahren. Ich weiß einfach nicht, wie ich euch noch beikommen soll!«

»Gut«, schaltete sich mein Vater ein. »Dann wollen wir mal nicht noch mehr Zeit verlieren. Augen zu alle miteinander, während ich bete.«

»Augen zu!«, rief Abigail auf ihrem Kindersitz zwischen meinem Bruder und mir.

»Himmlischer Vater«, sagte mein Vater. »Wir danken dir für diese Gelegenheit, als Familie Zeit miteinander zu verbringen. Wir danken dir für Mami und all die schwere Arbeit, die sie für uns tut.«

Ich fing Jonathans Blick im Rückspiegel auf und streckte ihm die Zunge heraus.

»Wir beten, dass du uns heute auf dem Weg nach Guernsey sicher in deinen liebenden Armen hältst. Hilf mir, sicher zu fahren, Herr. Wir beten, dass der Verkehr es gut mit uns meint, besonders an der Anschlussstelle 33 Richtung Cardiff, wo es gerade in den Schulferien zu schweren Staus kommen kann. Und mögen wir Zeugnis ablegen für deinen Sohn, Jesus Christus, um seines Namens willen. Amen.«

»Amen!«, scholl es fünffach zurück, und mein Vater legte den ersten Gang ein.

Als der Wagen sich in den Verkehrsstrom auf der Sketty Road einreihte, stieß meine Mutter einen erschöpften Seufzer aus und öffnete die Augen. Blinzelnd, als wäre sie aus einer heiligen Trance erwacht, schaute sie sich um. Als ihr Blick auf meinen Vater fiel, nahm ihr Gesicht einen entsetzten Ausdruck an.

»Phil«, sagte sie und sah auf seinen Schoß. »Was ist das denn?«

»Das sind meine Beine, Schatz. Ich glaube, die kennst du.«

»Die Shorts meine ich. Was machst du in den Shorts?«

Mein Vater trug eine kurze Kakihose, aus der er oben und unten herausquoll wie eine in der Mitte zusammengedrückte Tube Zahnpasta. Sein Bauch ging bis ans Steuer, die dicken Oberschenkel waren grauweiß und unbehaart, und an den Füßen trug er Sandalen über weißen Socken.

»In den Shorts, Schatz, chauffiere ich meine geliebte Frau und meine Kinder in die alljährlichen Sommerferien.«

»Bitte, Phil. Du siehst einfach unmöglich aus. Ich hab dir doch gesagt, du sollst abnehmen. Entweder abnehmen oder dir neue Sommersachen kaufen. Hab ich das nicht gesagt? Du musst an der nächsten Raststätte halten und dir etwas anziehen, das eher zu einem Mann von deiner – deiner Statur passt.«

»Daddy?«, rief ich und sah von meinem Gameboy auf, auf dem ich Tetris spielte.

Mein Vater, Blick geradeaus, konzentrierte sich aufs Fahren.

»Phil«, sagte meine Mutter, »hörst du überhaupt zu? Du läufst mir nicht in diesen Shorts rum.«

»Das ist ja merkwürdig«, sagte mein Vater nach einer langen Pause.

»Was denn?«

Mit dem übertrieben englischen Akzent, den mein Vater nur auffuhr, wenn er mit meiner Mutter über Kreuz lag, sagte er: »Das ist wicklich sehr merkwürdig. Wicklich, wicklich merkwürdig. Du behauptest, ich laufe nicht in diesen Shorts harrum. Dabei habe ich noch vor zwanzig Minuten in den Spiegel geschaut, und wenn mich die Erinnerung nicht trügt, bin ich sehr wohl in diesen Shorts harrumgelaufen.«

»Daddy!«, rief ich noch einmal.

»Was ist denn, Matthew?« Jetzt redete mein Vater normal, aber seine Fingerknöchel traten weiß am Steuer hervor.

»Jonathan hatte die Augen auf, als du gebetet hast«, sagte ich leichthin.

»Augen zu!«, sagte Abigail.

»Gar nicht!«, schrie Jonathan auf.

Ich brachte sauber einen L-Stein unter. »Doch.«

»Gar nicht, Daddy. Er lügt!«

»Gibst du uns dein Wort darauf, dass du die Augen nicht aufhattest?«

»Ja!«

Ich genoss den Augenblick, bevor ich ihn matt setzte. »Aber gibst du uns auch dein Christenwort darauf?«

Mir war klar, dass Jonathan nicht wagen würde, im Namen Christi etwas Unwahres zu sagen. Das Christenwort zu brechen war nicht bloß eine Lüge, es war eine Lüge vor Gott. Dass meine Eltern nie erläutert hatten, welche Gottesstrafe diejenigen erwartete, die diese Sünde begingen, ließ sie in unseren Köpfen noch unheilträchtiger erscheinen. Vielleicht würde der Missetäter in eine Salzsäule verwandelt wie Lots Frau, als sie einen letzten Blick auf das Zuhause warf, das sie für immer verließ.

Rachels Gesicht tauchte zwischen den Kopfstützen auf. »Und woher weißt du«, fragte sie listig, »dass er bei Daddys Gebet die Augen offen hatte?«

»Ja, allerdings«, sagte mein Vater.

»Dings!«, sagte Abigail.

Mein Vater schaltete. »Hör auf, deinen kleinen Bruder zu ärgern, Matthew.«

»Kinder! Ich kann nicht mehr«, brummelte meine Mutter.

»Ach herrje«, sagte mein Vater. »Du weißt nicht mehr, was du noch machen sollst, und du kannst nicht mehr. Dabei sind wir noch nicht mal auf der M4.«

Ich wollte ein langes Teil durch eine Lücke schnippen, doch es war zu schnell, und plötzlich regnete es Formen, die den Schirm einnahmen, bis die tadellose Wand, die ich aufgebaut hatte, nur noch ein irres Pflaster bildete, die Musik aufhörte und das Spiel vorbei war.

Auf der A438 hinter Swansea stauten sich die Autos kilometerweit. Die Schornsteine der Kühltürme des Stahlwerks von Port Talbot waren in Dampf gehüllt. Mein Vater fuhr ein, zwei Meter und bremste, fuhr ein, zwei Meter und bremste. Aus den Lüftungsschlitzen am Armaturenbrett schien nur abgestandene warme Luft zu kommen. Trotz runtergelassener Fenster war die Hitze im Auto erdrückend.

»Ich hab das kommen sehen«, sagte meine Mutter.

»So?«, meinte mein Vater mürrisch.

»Deshalb wollte ich, dass wir alle spätestens um acht bereit sind.«

Bereit sein, das war der große Kampf im Leben meiner Mutter. Jeden Morgen um sechs stand sie auf, badete zwanzig Minuten in brühheißem Wasser und hörte dabei eine Kassette mit ihren Lieblingskirchenliedern, dann zog sie gegen den immer mehr um sich greifenden Zustand des Nichtbereitseins ins Feld. Jedes Mal, wenn sie einen kleinen Sieg errang und den Feind putzend, fegend, saugend, wischend oder polierend zurückdrängte, schien es, als ob sich die Kräfte des Nichtbereitseins nur wieder neu und noch raffinierter formierten. In der vergangenen Woche hatte wegen des bevorstehenden Wohnungstauschs mit einer Predigerfamilie aus Guernsey die Haushaltsführung meiner Mutter eine geradezu rachsüchtige Intensität erreicht. Das Silberbesteck in dem mit Samt ausgelegten Mahagonikasten im Wohnzimmerschrank wurde Stück für Stück herausgenommen und poliert. Die Blümchengardinen an den Vorderfenstern wurden abgenommen, gewaschen und wieder aufgehängt. Die feinen Porzellanwandteller im Flur wurden heruntergenommen und nicht einmal, sondern zweimal gewischt. Ebenso die alljährlich im Fotostudio entstandenen Porträtfotos der Familie im Esszimmer, alle im Sonntagsstaat verlegen lächelnd vorm Trauerweidenhintergrund. Wenn wir in der Kirche das Lied »Jesus wird kommen, seid ihr bereit?« sangen, dachte ich manchmal an meine Mutter und stellte mir vor, ihre größte Angst sei, dass der Herr bei der Wiederkunft Staubfingerabdrücke auf dem Gaskaminsims im Wohnzimmer finden könnte.

»Seid ihr angeschnallt, Jungs?«, wandte meine Mutter sich an Jonathan und mich.

»Ich schon!«, antwortete Jonathan prompt.

»Matthew?«

»Wir fahren doch noch gar nicht.«

»Gleich fahren wir aber. Schnall dich bitte jetzt an. Ich sag das nicht noch mal.«

Ich dachte, ich könnte mich davor drücken. »Daddy?«

»Jaaha?«, sagte mein Vater so, dass das Wort in der Mitte wie ein schlaffes Seil durchhing.

»Warum müssen wir uns anschnallen?«

Meine Mutter antwortete für ihn. »Weil ihr sonst mit dem Kopf voran durch die Windschutzscheibe fliegt, wenn Daddy einen Unfall baut, darum!«

Jonathan sah besorgt drein. »Aber wenn wir verunglücken, kommen wir doch direkt in den Himmel, oder?«

»Nur, wenn du Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser anerkannt hast, Blödmann«, beschied ich ihn.

»Ganz recht, Matthew«, sagte mein Vater. »Wenn wir Jesus um Vergebung für unsere Sünden bitten und ihn in unser Herz einlassen, werden wir eines Tages in den Himmel kommen und für immer bei ihm sein.«

»Und wenn mans nicht tut, kommt man in die Hölle«, sagte Rachel in gelangweiltem Ton.

Ich ließ mir das durch den Kopf gehen. »Aber warum müssen wir uns denn noch anschnallen, wenn wir gebetet haben, dass Gott uns beschützt?«

»Er beschützt euch nur, wenn ihr angeschnallt seid!«, sagte meine Mutter.

»Weil Gott möchte, dass wir uns anschnallen?«

»Genau.«

»Aber warum denn?«

»Weil es Vorschrift ist! Deshalb! Es ist vorgeschrieben! Möchtest du, dass die Polizei kommt und Mama und Papa abholt? Was dann passiert, weißt du ja! Dann kommst du in ein Heim. Ein Heim für Jungen und Mädchen ohne Mamas und Papas. Möchtest du das?«

»Nein«, antwortete ich gereizt.

»Jonathan! Was machst du denn?«, fragte meine Mutter.

Mein Bruder hatte den Kopf zwischen den Knien und hielt sich die Ohren zu. Er blickte auf. »Ich bitte Jesus, als Herr und Erlöser in mein Herz zu kommen!«

»Schön«, sagte mein Vater, dem es jetzt zu bunt wurde. »Haben alle den Herrn Jesus gebeten, in ihr Herz einzutreten? Rachel?«

»Vor ewigen Zeiten schon«, sagte Rachel.

»Gut. Matthew?«

»Ja«, sagte ich mürrisch.

»Abigail?«

»Hyesus!«, sagte Abigail und klatschte in die Hände.

»Angela?«

Meine Mutter starrte meinen Vater nur böse an.

»Gut, dann sind wir komplett.« Einen Moment lang schienen die Wagen in unserer Spur zu beschleunigen wie die Strömung in einem langsamen Fluss. Ich sah den Tacho nach oben flattern, während wir uns vorwärtsschoben. Dann leuchteten die Rücklichter vor uns rot auf, mein Vater bremste, und der kleine orange Zeiger ging auf null.

Das Stahlskelett der Severnbrücke mit ihren mächtigen Tragkabeln und im Zickzack angeordneten Hängern erhob sich vor uns. Die Wiesen unten gingen in Schlamm und bräunliches Wasser über.

Mein Bruder hielt den Gameboy in der Hand und starrte unter seiner braunen Topffrisur ehrfürchtig auf das kleine Display.

»Jonathan«, sagte meine Mutter in den Spiegel ihrer Sonnenblende. »Davon wirst du reisekrank.«

Jonathan biss sich vor Konzentration auf die Unterlippe. »Mir gehts gut.«

»Was spielst du denn?«, fragte ich, über Abigail gebeugt.

»Mortal Kombat II.«

»Und wer bist du?«

Jonathan versuchte einen Flykick, wurde aber von seinem Gegner geblockt, der sich mit einem Uppercut zum Kopf revanchierte. »Liu Kan.«

»Mach doch einen Instant Air Fireball. Gegen einen Instant Air Fireball kommt keiner an.«

»Will ich nicht, danke.«

»Weißt du überhaupt, wie ein Instant Air Fireball geht?«

»Lass deinen Bruder bitte in Ruhe, Matthew«, sagte meine Mutter. »Kümmer dich doch lieber ein bisschen um Abigail.«

Abigail drehte sich auf dem Kindersitz erwartungsvoll nach mir um. Ich hielt mir die Hände wie einen Vorhang vors Gesicht und öffnete sie plötzlich. »Buh!«

Mein Schwesterchen wirkte unbeeindruckt. Auch, als ich sie am Kinn kitzelte. »Was hast du?«

»Böse«, sagte Abigail.

»Brösel, ja«, meinte mein Vater, »bisschen Hunger haben wir alle. Essen wir doch im nächsten Little Chef zu Mittag.«

»Phil«, zischte meine Mutter. »Willst du unser ganzes Geld draufhauen, bevor wir in Guernsey ankommen?«

Mein Vater zog langsam die Luft durch die Nase ein. »Na gut, wie wärs mit Musik? Da kann jeder still zuhören und mit seinen Gedanken allein sein, hm?«

Er drehte den Skalenknopf am Radio, bis aus dem Schneesturm weißen Rauschens eine Frauenstimme auftauchte. Der Gesang war für mich ein fluoreszierendes rosa Stroboskop auf dem Goldschimmer der Akkorde. Mein Vater trommelte im Takt aufs Steuer. Beim Refrain peitschte die Stimme der Frau wie ein Lasso durchs Auto: Girls just want to have fuuuu-uun!

Meine Mutter knipste das Radio aus. »Das reicht wohl jetzt mal.«

»Mami!«, heulte ich auf. »Mir gefällt das!«

»Angela.« Der Tonfall meines Vaters war halb Frage, halb Ermahnung.

»Komm mir bitte nicht mit Angela, Phil.«

Mein Vater stöhnte. »Also gut, Schatz. Sag uns, was du hast.«

»Ach, gar nichts. Ich dachte nur, dass wir doch angeblich Christen sind.«

»Und Christen dürfen kein Radio hören? Das muss mir in der Schrift entgangen sein. In welchem Evangelium steht das noch mal?«

»Dir gefällt es ja vielleicht, wenn deine Töchter glauben, Mädchen wollten nichts als Spaß haben.« Meine Mutter spie das Wort aus wie faules Essen. »Aber manche Leute haben Moralvorstellungen, Phil. Christliche Moralvorstellungen.«

»Das ist ein Popsong, Schatz. Popmusik kennst du doch noch, oder? Die Carpenters, die Bee Gees, Simon und Garfunkel?«

»Behandle mich bitte nicht von oben herab. Und wenn du mich fragst, sollten sie sich so was Unchristliches wie Simon und Garfunkel ebenfalls nicht anhören.«

»Ginge es zu weit, wenn wir versuchen würden, ein bisschen fröhlich zu sein? Ab und zu vielleicht alles nicht ganz so ernst zu nehmen? Wäre es vollkommen außerhalb des Rahmens unserer Möglichkeiten, in den Familienurlaub zu fahren, ohne als Erstes einen guten alten Familienkrach vom Zaun zu brechen?«

»Verstehe. Ich bin also ein Sauertopf. Eine Spielverderberin. Nun gut, wenn mir die Aufgabe zufällt, dem Herrn Jesus Christus zuliebe eine Spielverderberin zu sein, dann sei es so.«

»Fang bitte nicht damit an, Angela.«

»Ich fange nichts an, Phil. Und sprich bitte nicht in diesem Ton mit mir. Soweit ich mich entsinne, sagt uns Titus 2, Vers 4 und 5, wir sollen die jungen Weiber lehren sittig sein, keusch, häuslich, auf dass nicht das Wort Gottes verlästert werde. Da steht nirgends, es sei ihnen beizubringen, Mädchen wollen nur Spaß!«

»Ihren Männern untertan sollen sie noch sein.«

»Bitte?«

»Du hast was ausgelassen. Sittig sein, keusch, häuslich, ihren Männern untertan.«

»Mir geht es ja nur darum, dass einige von uns vielleicht etwas mehr darauf achten sollten, was für Botschaften wir unseren Kindern mitgeben. Dann wären sie vielleicht auch um acht Uhr fertig, wenn ich ihnen sage, sie sollen bis acht Uhr fertig sein. Dann würden sie vielleicht auch auf einen hören und sich anschnallen, ohne Widerworte zu geben.«

»Angela, bitte.«

»Ein Kind, sich selbst überlassen, macht seiner Mutter Schande. Sprüche 29, Vers 15.«

»Schatz, wir sind noch keine zwei Stunden hier im Auto. Fünf haben wir noch vor uns. Lass uns bitte nicht auf der ganzen Strecke bis nach Guernsey streiten.«

»Ich streite mich nicht, Phil. Der hier streitet, bist du. Ich bin nur nicht bereit, mir hier untätig anzuhören, wie Teufelswerk verherrlicht wird.«

Mein Vater zog scharf die Luft ein. »Meine liebe Frau«, sagte er durch die Zähne. »Du willst doch sicher nicht andeuten, dass ich, weil ich meinen Kindern erlaube, Radio zu hören, ein Agent des Teufels bin. So hast du das nicht gemeint, oder?«

Meine Mutter lächelte dünn. »Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang. 1. Johannes 3, Vers 8.«

Mein Vater starrte stumm geradeaus. Spannungssporen wehten von den Vordersitzen nach hinten und hefteten sich überall an. Ich drehte das Fenster auf meiner Seite runter und ließ den brausenden Lärm von Wind und Verkehr herein. Mit ausgestrecktem Arm drehte ich die Hand in den strammen Fahrtwind und wieder raus.

»Matthew«, sagte meine Mutter. »Hab ich dir mal die Geschichte von dem kleinen Jungen erzählt, der den Arm aus dem Autofenster gehalten und dem ein entgegenkommender Laster den Arm glatt abgerissen hat? Möchtest du in Guernsey mit einem Arm herumlaufen?«

Mein Vater, der schweigend gefahren war, schien plötzlich aufzuwachen. »Sprich nie, nie wieder«, und sein Knurren steigerte sich zu einem Brüllen, »SO VOR DEN KINDERN ZU MIR! HAST DU VERSTANDEN?«

Meine Mutter machte ein Gesicht, als sähe sie sich durch sein Lautwerden bestätigt. Sie schloss die Augen. »Herr, verzeih meinem Mann. Könnte mein Vater jetzt hören, wie er mit mir spricht –«

»HERR, VERZEIH MEINER FRAU, DASS SIE SO EIN VERMECKERTES, VERBOHRTES FIESES STÜCK IST! UND BITTE SAG IHR, WENN SIE ZURÜCK ZU IHREM VATER NACH PONTYPRIDD GEHEN MÖCHTE, KANN SIE DAS GERN TUN!«