29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Limmat Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Zeitungstexte von Adelheid Duvanel zeigen eine bisher unbekannte Seite dieser Meisterin der kleinen Form. In den 1960er- und 1970er-Jahren arbeitet sie als freie Kulturjournalistin und schreibt zahlreiche Feuilletons und Kolumnen für die angesehenen «Basler Nachrichten» sowie – unter dem Decknamen Martina – für die Gratiszeitung «Doppelstab». Diese Texte faszinieren durch ihren Facettenreichtum, von präzisen Alltagsbeobachtungen, persönlichen und zeitkritischen Bemerkungen bis hin zu fantastischen Szenerien mit fliessendem Übergang zu Erzählungen. Sie kommen oft leichtfüssig und ironisch daher, spielen im Bus, auf der Strasse oder im Café und handeln von den Abenteuern und Abgründen des Alltäglichen. Die Rezensionen vermitteln uns den eigensinnigen Blick der Autorin auf Literatur. Adelheid Duvanel schreibt etwa über Ingeborg Bachmann, Vladimir Nabokov – und über die, mit denen sie später häufig verglichen wird: Robert Walser und Franz Kafka.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 500

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Die Zeitungstexte von Adelheid Duvanel zeigen eine bisher unbekannte Seite dieser Meisterin der kleinen Form.

In den 1960er- und 1970er-Jahren arbeitet sie als freie Kulturjournalistin und schreibt zahlreiche Feuilletons und Kolumnen für die angesehenen Basler Nachrichten sowie – unter dem Decknamen Martina – für die Gratiszeitung Doppelstab. Diese Texte faszinieren durch ihren Facettenreichtum, von präzisen Alltagsbeobachtungen, persönlichen und zeitkritischen Bemerkungen bis hin zu fantastischen Szenerien mit fließendem Übergang zu Erzählungen. Sie kommen oft leichtfüßig und ironisch daher, spielen im Bus, auf der Straße oder im Café und handeln von den Abenteuern und Abgründen des Alltäglichen.

Die Rezensionen vermitteln uns den eigensinnigen Blick der Autorin auf Literatur. Adelheid Duvanel schreibt etwa über Ingeborg Bachmann, Vladimir Nabokov – und am häufigsten über die, mit denen sie später oft verglichen wird: Robert Walser und Franz Kafka.

«Es gibt Tage» komplettiert nach dem erzählerischen Werk «Fern von hier» und dem Brief band «Nah bei Dir» die dreibändige Werkausgabe Adelheid Duvanels im Limmat Verlag.

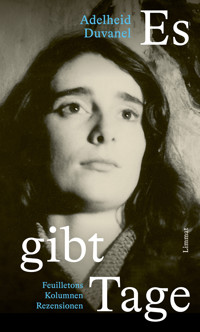

Foto: Norma Hodel

Adelheid Duvanel, geboren 1936 in Pratteln und aufgewachsen in Liestal, machte eine Lehre als Textilzeichnerin. Von 1962 bis 1981 war sie mit dem Kunstmaler Joseph Duvanel verheiratet, mit dem sie eine Tochter hatte. Bis auf ein Jahr auf Formentera lebte sie in Basel, wo sie 1996 starb. Duvanel wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grossen Schillerpreis und dem Kranichsteiner Literaturpreis.

Adelheid Duvanel

Es gibt Tage

Feuilletons, Kolumnen, Rezensionen

Herausgegeben und mit einem Nachwort von Christine Weder

Limmat Verlag

Zürich

Inhalt

Kolumnen und Feuilletons in den Basler Nachrichten 1963–1972

Junge Basler sehen den Sonntag

Freie Feuilletons

Kolumnen im Doppelstab 1974–1979

Allzu Privates

Unsere Tiergeschichte

Ungedruckte Kolumnen für den Doppelstab

Rezensionen in den Basler Nachrichten 1964–1971

Psychiatriebericht März 1981

Zu dieser Ausgabe

Schillernde Eintagsfliegen Zu Adelheid Duvanels Zeitungstexten Christine Weder

Adelheid Duvanel Lebensdaten

Editorische Notiz

Textnachweise

Die Herausgeberin

Dank

Kolumnen und Feuilletons in den Basler Nachrichten 1963–1972

Junge Basler sehen den Sonntag

Freie Feuilletons

Junge Basler sehen den Sonntag

9. September 1963

Vorteile

Der Sonntag hat viele Vorteile, die jedermann bekannt sind: Zuallererst natürlich kommt das Ausschlafen am Morgen, dann – was namentlich die Kinder lieben – der Sonntagsbraten mit Kartoffelstock1 und einer Sauce. Diese köstlichen Speisen kann man auf dem Teller je nach Lust und Laune und Phantasie, aber auch einer höheren Eingebung folgend wie ein wirklicher Künstler, auf verschiedene Arten arrangieren: Kartoffelstock mit einem Loch mitten drin, das langsam gefüllt wird und zum Bergsee arriviert, worauf man in Ferienerinnerungen schwelgt; oder Kartoffelstock als Berg und die Sauce läuft darüber wie Regen, ein Anlass, an die Sintflut zu denken; oder die Sauce und das Purée werden wild durcheinandergemischt, da fühlt man sich als märchenhaften, berühmten Koch, dessen neu erfundene, kulinarische Wunderwerke von hohen Fürstlichkeiten genossen werden und grossartige Namen tragen: Kartoffelbrei Marmora, Zimthauch-Edelstock mit sanftem Fleischaroma und Gletscherstimmung, Arche Noah-Kartoffelstock, und so weiter.

Wer in der Nähe einer Werkstatt mit scheusslich lärmenden Maschinen wohnt, weiss es natürlich zu schätzen, dass er am Sonntag durch Vogelgezwitscher und heimelig bimmelnde Kirchenglocken sanft geweckt wird statt durch ohrenbetäubendes Hämmern, Schleifen und Sägen.

Weniger geschätzt von Kindern werden Spaziergänge am Nachmittag nach dem freundlich verspiesenen Dessert. Die Kinder pflegen einen solchen Spaziergang, zu dem sich der Vater mit sauersüssem Gesicht aufrafft und zu welchem die Mutter trotz der Versicherung, man gehe nur über Land, den neuen Hut aufsetzt, den grünen mit den gelben Kugeln drauf, bei dessen Anblick die Familie anfänglich schallend lachte, «Familienschlauch»2 zu nennen. Familienschläuche sind aber, wenn oft auch langweilig, doch sehr gesund, viel gesünder als das Dösen im Lehnstuhl oder das heute übliche Sitzen im Auto, mit dem man fluchend, weil zu langsam, hinter Leidensgenossen dahinfährt.

Dies wären nur einige wenige Vorteile. Noch gar viele gibt es: Bei schönem Wetter das Sitzen auf dem Balkon und Kritisieren der Nachbarn, das Schwimmen oder das Blumenpflücken, bei Regenwetter das Sitzen im Kino oder das Lesen eines Kriminalromans.

Kurzum: Niemand sage, der Sonntag gehöre abgeschafft.

Unter der Rubrik Junge Basler sehen den Sonntag (im Druck der Basler Nachrichten als Untertitel gesetzt), die sich mit dem freien Wochentag einem typischen Feuilleton-Thema widmet und jeweils am Montag erscheint, schreiben 1963/64 neben Adelheid Duvanel auch andere regelmäßig.

1Schweizerisch für «Kartoffelbrei».

2Schweizerisch (gewöhnlich abwertend) für «Familientreffen».

/

30. September 1963

Geben und Nehmen

Hie und da erinnere ich mich an sonnigen Sonntagen eines vor Jahren verstorbenen Onkels, der eigentlich gar nicht unser Onkel war, es aber liebte, von Kindern so angesprochen zu werden. Er war reich,«neureich», wie mein Bruder Fritz1 verächtlich sagte. Zudem war er Witwer und kinderlos; wohl deshalb fühlte er sich an Sonntagen allein und kam jeweils auf die Idee, uns in seinem himbeerroten Wagen irgendwohin ins Grüne zu fahren. Er liebte es ungemein, andere Leute zu beschenken, doch nie im Geheimen, sondern in aller Öffentlichkeit. Wir Kinder stiessen uns nie daran; doch mein Bruder Fritz, «dieser Miesmacher», wie der Vater verärgert brummte, schrie jeweils, wenn Onkel Fungsi laut hupend vor unserm verlotterten Häuschen hielt, so dass alle Nachbarn die Köpfe aus den Fenstern streckten: «Du hast gar keinen Stolz, Vater. Du bist viel gescheiter als Onkel Fungsi und setzest dich demütig in seinen Wagen, wo du dich von ihm über die Vor- und Nachteile dieser und jener Automarken und über die schlechten Charaktereigenschaften aller andern Autofahrer belehren lässt. Und wir Kinder müssen singen!» Ja, das stimmt, und das war es, was Fritz vielleicht am meisten verbitterte. Kaum sassen wir im Wagen, befahl Onkel Fungsi: «Singt!» Wir sangen «Unser Leben gleicht der Reise eines Wanderers in der Nacht»2 und ähnliche aufmunternde Lieder. Fritz sang nie mit, obwohl ihn der Vater wütend in die Seite puffte. Fritz ass kategorisch nicht, was Onkel Fungsi für uns in einer Gartenwirtschaft bestellte, und wenn der Onkel lärmend bezahlte, während der Vater hustend sein Portemonnaie wieder versorgte, ging Fritz spazieren, als gehöre er nicht zu uns. Nachher mussten wir wieder singen; doch meistens waren wir müde, dem jüngsten Bruder war es schlecht, oder es fiel uns nichts ein, was Onkel Fungsis Herz erfreuen konnte. Dann erzählte er uns verstimmt von andern Neffen und Nichten, wie die schön singen und Gedichte aufsagen könnten, wie lieb die seien und wie gut erzogen: Nie würde es ihnen schlecht im Auto, und einen Appetit hätten die! Wenn wir wieder zu Hause waren, mussten wir uns in Onkel Fungsis supermoderner Wohnung stundenlang Lichtbilder ansehen; aber wir durften nie lachen, wenn ein Bild verkehrt erschien und Onkel Fungsis stramme Beine, die in Shorts steckten, in Indien oder Afrika oder wo er sich gerade aufhielt, gen Himmel strebten, sonst wurde er furchtbar böse. Das waren unsere Sonntage mit Onkel Fungsi, die jeweils mit einem artigen «dankschön» beendet werden mussten. Ich zerbreche mir eigentlich heute noch den Kopf, weshalb Fritz, dieser Miesmacher, das kleine Wörtchen «dankschön» nie über die Lippen brachte und deshalb, wenn wir um Mitternacht erschöpft zu Hause anlangten, vom Vater, der ebenso bleich war wie wir, regelmässig abgeschlagen wurde.

1Duvanels um drei und acht Jahre jüngere Brüder heißen Felix und Beat. Die gutbürgerliche Familie wohnte nicht in einem «verlotterten Häuschen» (vgl. im Folgenden), und keines der Geschwister erinnert sich an Schläge des Vaters. Auch bei den Feuilletons und Kolumnen der Autorin ist immer mit Fiktion zu rechnen. Vgl. dazu im Nachwort, bes. S. 418.

2Anfang des Beresinalieds mit wehmütiger Melodie und Bezug zur Schlacht an der Beresina (1812), bei der Schweizer Söldner in den napoleonischen Truppen auf dem Rückzug aus Russland dienten.

/

21. Oktober 1963

Das Sonntagskind

Erich Knobel wurde an einem Sonntagmorgen geboren, als die Kirchenglocken fürchterlich wie Gottes Stimme gegen die schmutzigen Scheiben des kleinen Hauses dröhnten. Erichs Stimmchen kam nicht dagegen auf, und der Vater, ein kränklicher Mann, der in der Küche sass und ganz ruhig und mürrisch, als geschähe nichts, seinen Morgenkaffee trank, vernahm das erste empörte Krächzen des Neugeborenen nicht. Es war ein finsterer Novembertag, ich kann mich noch gut erinnern; denn wir wohnten im Haus gegenüber, und Erich Knobels Schwesterchen war meine Freundin, die ich an jenem Tag mit der grausamen Gedankenlosigkeit des Kindes beleidigte:«Meine Mutter liesse mich niemals mit einem solch schmutzigen Mantel auf die Strasse», erklärte ich hochnäsig, als mich das arme Ruthli mit rotem, kaltem Näschen auf der Strasse erwartete, um mir mitzuteilen, der liebe Gott habe seinen Eltern einen Buben geschenkt.«Er ist ganz winzig, aber er hat schon alle zehn Fingerchen», erklärte es eifrig.

Ich ging ihn mir anschauen, skeptisch und neugierig und wichtigtuerisch. Ruthlis Mutter, die vielleicht noch gar nicht alt war, obwohl ich sie als alte Frau in Erinnerung habe, lag erschöpft in ihrem Bett und antwortete nicht auf meinen Gruss. Sie war Putzfrau, doch bei ihr daheim sah es nie sauber aus. Vater Knobel hatte nur einen Blick auf den Neugeborenen geworfen und war dann fortgestapft,«um einen zu ziehen»1, wie Ruthli sagte. Wir sagten daheim nie «einen ziehen»; aber mir gefiel dieser Ausdruck, und ich gebrauchte ihn wenige Tage später, als ich mit meiner Puppe spielte.«Sei schön still und schlaf», schrie ich die Puppe an, «ich gehe jetzt einen ziehen!»

An jenem Morgen nun, als die Hebamme und Vater Knobel das Haus verlassen hatten und auch Gottes Stimme nicht mehr gegen die Scheiben dröhnte, wurde es sonderbar still. Ich betrachtete den kleinen Erich, der in einem wackeligen Stubenwagen lag, nur schnell, aber genau. Er gefiel mir nicht. Nachher folgte ich Ruthli in die Küche und sah zu, wie es Teigwaren und Suppe kochte. Es roch immer sonderbar in der Wohnung der Knobels, ich bildete mir ein, es würde mir schlecht davon, deshalb blieb ich nie lange. Bevor ich nach Hause ging, begab ich mich zu Frau Knobel, die bleich und still im Bett lag und zu schlafen schien. Jetzt öffnete sie die Augen und lächelte. Es fehlten ihr einige Zähne, wie ich mit meinen kalten Kinderaugen sofort sah, aber ich sah noch mehr: Ihr Lächeln war schön, weich und hell wie das Licht einer Christbaumkerze. Sie gab mir die Hand und sagte: «Er ist ein Sonntagskind. Ganz bestimmt wird es ihm gut gehen. Und er wird uns Glück bringen.»

Nach diesen Worten fühlte ich den ganzen Tag eine eigenartige Scheu, Andacht und Frömmigkeit, wie dies sonst gar nicht meinem Wesen entsprach. Später, als der kleine Erich älter wurde und ungeschickt die ersten Schritte wagte, ging ich so ehrfürchtig mit ihm um, dass sich jedermann wunderte. Meine Mutter ärgerte sich oft, weil ich ihn viel zärtlicher und nachsichtiger als meine Brüder behandelte. Wir zogen dann aus jenem Städtchen fort. Ich weiss nicht, was aus dem Sonntagskind wurde, ob es ihm tatsächlich gut ging und ob es der Familie Knobel Glück brachte.

1Schweizerisch für «einen heben», etwas trinken.

/

11. November 1963

Die Kino-Süchtigen

Wer am Sonntagnachmittag ins Kino sitzt, kann dies aus verschiedenen Gründen tun. Wir wollen annehmen, die meisten täten es um des Kunstgenusses willen: Zweifel an dieser Annahme sind allerdings mehr als berechtigt! Kunst gibt es in jenen Räumen, die halbdunkel wie Kirchen sind, die aber nicht nach Weihrauch duften, sondern nach Parfüm, Schweiss und Zigaretten, selten zu sehen. Und da wir gerade von Kirchen reden: Die Feierlichkeit, die in den Kinoräumen schwebt, hat nichts Weihevolles an sich, nichts, was an Segen erinnert, und selbst wenn das grösste der Kunstwerke über die Leinwand rollen würde, hinge noch jener Fluch in der Luft, den der Kinobesucher geniesserisch einatmet. Der Fluch eines Dämonen, des Dämonen, der manchmal auf der Kunst daherreitet, manchmal auf dem Kitsch, des Dämonen, der die Schwermütigen liebt und die Schwachen, der die Sehnsüchte der Jugendlichen kennt, der Einsamen und der Verbitterten. Den Glücklichen kann sein Fluch nichts anhaben, den Liebespaaren nicht und auch dem Filmkritiker nicht, der in seiner Ecke sitzt und in Gedanken schon das Papier volltippt.

Um auf das Wort «geniesserisch» zurückzukommen: Jener Fluch ist ein Gift, und die Schwermütigen und die Schwachen, die Jugendlichen, die Einsamen und die Verbitterten sind Süchtige. Sie lieben dieses Gift, sie brauchen es. Es schenkt ihnen die schönsten Träume, Träume von Freude, Liebe und Macht. Aber da es ein Dämon ist, der ihnen die Träume schenkt, sieht man sie nie lächeln, denn diese Träume sind wohl süss, aber nicht hell, sondern finster. Der Dämon liebt die Menschen, weil er sie braucht. Er frisst ihr Geld und ihre Kraft, ihren Glauben und ihre Kindlichkeit und ihre Gedanken, er erteilt Befehle und droht, er verspricht und streichelt, er lügt und lockt, aber er hilft nie. Er heilt nie, sondern macht kränker und schwächer, denn nur der Kranke und Schwache ergibt sich ihm ganz. Wer sich ihm entziehen will, muss feststellen, dass er nichts mehr besitzt, weil er ihm alles geopfert hat. Um die Leere und die Enttäuschung zu vergessen, sucht der Mensch wieder jene Räume auf, die halbdunkel sind wie Kirchen, die aber nicht nach Weihrauch duften.

/

9. Dezember 1963

Weiss wie die Einsamkeit

An trüben, nasskalten Sonntagen, wenn die Menschen in ihren Wohnungen sitzen und das, was sie «daheim» nennen, umgibt sie: der Radio, das Buffet, die Uhr, dann denke ich an jene, die fort sind in fremden, kalten Räumen, umgeben von Gegenständen, die kein Gesicht haben. Sie sehen weisse Wände, weiss wie die Einsamkeit, weiss wie die Sehnsucht, weiss wie die Verzweiflung, vielleicht ein vergittertes Fenster, vielleicht ein Fenster ohne Gitter, an dem der weisse Himmel klebt. Sie blicken den Himmel an, dann die Wände, dann die Decke, die Lampe und wieder den Himmel. Sie warten. Sie lauschen. Vielleicht regnet es, vielleicht schlurft jemand durch den Gang, vielleicht hustet jemand.

Überall gibt es diese «Jemand»; auch sie sind weiss und haben kein Gesicht, sie halten sich jenseits der Wand auf, husten und schlurfen, reden ohne Worte, warten auch, lauschen auch. Es wird Abend. Die Lampe blinkt auf. Der Himmel wird dunkelgrau. Die Wände rücken näher, gelb beschienen. Morgen wird es wieder so sein. Übermorgen auch. In einer Woche noch, in einem Monat, in einem Jahr. Manchmal ist der Himmel blau wie ein Puppenauge aus Glas oder rosarot. Dann träumen sie von Wäldern und Wiesen.

Hie und da kommt der Arzt oder der Wärter oder der Pfleger oder wer es nun gerade ist. Er gibt eine Spritze oder einen Tadel. Vielleicht wird ein Buch gereicht, das der Kranke oder der Gefangene lesen soll. Er versucht es, aber die Worte sind auch weiss. Weiss wie der Teller, aus dem er isst, weiss wie das Kissen, auf dem er liegt, weiss wie das Hemd, das er trägt, weiss wie die Seiten des Buches. Wenn der Sonntag wieder kommt, wartet er. Er denkt an den Radio, an das Buffet, an die Uhr daheim, an die Gesichter der Mutter, des Freundes, der Kinder, der Frau. Er erwartet sie.

Einmal, an einem Sonntag, kamen sie zu Besuch. Scheu traten sie ein, mit Blumen und Früchten beladen, verlegen lächelnd. Sie fragten:«Wie geht’s?», erwarteten jedoch keine Antwort, sahen die Wände an, die Decke, die Lampe, das Fenster. Sie hatten rote Wangen und zerzaustes Haar. Sie sagten:«Es ist still und sauber hier.» Dann erzählten sie viel, ihre Worte waren nicht weiss, sie waren farbig wie die Blumen und die Früchte, die sie brachten. Plötzlich gingen sie wieder. Er hörte ihre Schritte im Gang, die leiser und leiser wurden. Er hörte die Stimme eines Kindes, das etwas fragte. Dann war es still. Er ass eine Frucht, betrachtete die Blumen. Der Himmel schaute zum Fenster herein. Jemand hustete. Es wurde dunkel. Die Lampe wurde angeknipst. Die Blumen und die Früchte leuchteten.

/

6. Januar 1964

Zu Besuch

Es gibt scheue und freche Teenager. Beide bringen ihre Eltern hie und da zur Verzweiflung. Ich gehörte zu den scheuen, und meine Eltern hatten die grösste Mühe, mich zum Beispiel an einem Sonntagnachmittag irgendwohin auf Besuch zu schleppen. Viel lieber las ich, versteckt im Garten oder in meinem Zimmer. Gerne besuchte ich auch irgendeinen sentimentalen Film, spazierte mit meiner Freundin in den Aussenquartieren oder sass mit ihr plaudernd in einem Café. Nur nicht unter viele Menschen müssen, die erwarteten, dass man wie sie Konversation betrieb, ohne zu stottern, rauchte, ohne zu husten, Tee trank, ohne ihn zu verschütten, anmutig nickte, aufmerksam lauschte, jedermann anlächelte, ohne dass es wirkte, als ob man alle und jeden auslachen würde, begeistert und zärtlich murmelnd bös blickende Hunde streichelte, Wein trank, ohne zu schwanken und zu lallen, hässliche Vasen, Ölbilder und Photographien lobte, ohne rot zu werden.

Einmal, an einem Silvester, war es nicht zu umgehen: Ich musste auf Besuch. Nachbarsleute, sehr nette Nachbarsleute, wie meine Eltern betonten, hatten meine Eltern eingeladen und ausdrücklich gesagt, es wäre auch die älteste Tochter mitzubringen. Die älteste Tochter war ich. Ich hatte damals einen fürchterlichen Schnupfen, meine Nase leuchtete rot, meine Augen blinkten wässerig, der Kopf schmerzte, ich war heiser. Ich hielt den Fiebermesser unter das heisse Wasser und zeigte ihn meiner Mutter: neununddreissig Grad. Sie schaute mich scharf an, befahl mir, den Mund zu öffnen, äugte in meinen Hals, als hätte sich das Fieber dort häuslich niedergelassen, fühlte meinen Puls und legte mir die Hand an die Stirn. Die Stirn war trocken und lauwarm, der Hals sah aus wie immer – das hiess: Zu Besuch gehen, marsch!

Meine Mutter war eine energische Frau, und ich, vom Schnupfen gebrochen (wer kann es mir nicht nachfühlen, wer kennt nicht diese schreckliche Krankheit?), dachte, die Nachbarn seien wahrscheinlich wirklich nette Leute, beide winzig klein, immer ein wenig erschrocken wirkend. Beide spielten Blockflöte, nicht Posaune, er boxte nicht, sondern sammelte Briefmarken, sie war recht rundlich, schielte ein wenig und hatte vorstehende Zähne und Laubflecken, trat also, so hoffte ich, eher geduckt auf, zurückhaltend, froh, wenn man sie nicht zu sehr beachtete. Böse Hunde besassen die beiden nicht, sie hatten nur einen Säugling, und Säuglinge mochte ich ganz gut, wenn ich mich ihnen gegenüber auch nie recht zu benehmen wusste; sie schüchterten mich ein, weil sie von jedermann Redensarten wie: Schnuggibutzi, du herziges Dickerli, du Schatzi, du Milchsäuferchen, du Rosaengelchen, und so weiter, zu erwarten schienen.

Ich stopfte mir sechs Taschentücher in die Pulloverärmel und kämmte meine Haare hoch, weil die Mutter behauptete, das stehe mir gut. Ich schlüpfte in die Schuhe mit den hohen Absätzen, hoffend, sie würden mein Selbstbewusstsein stärken. Ich putzte noch die Zähne und übte ein Lächeln, als meine Eltern von der Haustür her ungeduldig nach mir riefen.

Es war draussen sehr kalt. Meine Nase begann augenblicklich zu rinnen, die Augen überliefen mir, der Husten schüttelte mich. Die Nachbarn erwarteten uns. Sie hatten spitze Hüte auf und setzten mir auch einen auf meine so mühsam aufgebaute Frisur, die nun zu kippen begann. Sie hatten farbige Papierstreifen um ihre Lampe gehängt und waren verlegen. Ich riss mit meinem spitzen Hut die ganze Dekoration zu Boden. Nachher tranken wir Wein, und die Nachbarn und meine Eltern sangen, während ich nieste, schneuzte und hustete. Mir wurde schwindlig, dann drehte sich mein Magen und ich musste aus einem ganz bestimmten, peinlichen Grund hinausrennen. Die Gastgeber bemerkten es zum Glück nicht, sie waren fröhlich und zeigten den Säugling, der schrie. Ich krächzte, leichenblass, schwach, aber beschwingt:«Du liebes Schnuggibutzi, du runder Käfer!» Bald darauf gingen wir heim.

Den Tag, der folgte, will ich lieber nicht beschreiben. Aber was ich der Wahrheit zuliebe noch erwähnen will: Wahrscheinlich hatte ich, als sich mein Magen so dumm benommen hatte, dass ich hinausrennen musste, mein Ziel ein wenig verfehlt. Unsere Nachbarn blickten auf jeden Fall am nächsten Tag und auch an den folgenden Tagen an mir vorbei, als wäre ich Luft. Sie luden im nächsten Jahr nur meine Eltern ein, ohne «älteste Tochter». Das war mir sehr recht, besonders, weil sie unterdessen begonnen hatte, Porzellan zu bemalen, das gelobt werden sollte, und weil jetzt ein junger Mann, ein Neffe, bei ihnen wohnte; er hätte mich sowieso aus dem Konzept gebracht.

/

3. Februar 1964

Eine traurige Geschichte

Ich kenne einen Kunstmaler namens Raffael Rinderschwanz, einen bärtigen, sympathischen Mann. Der Name spielt eigentlich keine Rolle, auch nicht, wie er malt: abstrakt oder konkret, bunt oder grau, heiter oder melancholisch, naiv oder akademisch, lieblich oder abstossend. Ich kann mich nur erinnern, dass ich einmal zum Nachtessen bei ihm eingeladen war. Das ist schon längere Zeit her. Er war damals frisch verheiratet, strahlte, hatte sich mit dem Erlös einer Ausstellung und mit dem Ersparten seiner Frau (eines drallen, rotwangigen Frauchens, das recht keck in die Welt blickte) ganz hübsch eingerichtet. Die Möbel waren alt und ein wenig verlottert, doch mit viel Liebe poliert, teilweise bemalt, mit gestickten Deckchen geschmückt, auf welchen eigenwillig zusammengestellte Gegenstände ein originelles Stilleben bildeten: In einer kitschigen Vase stak eine Skeletthand; aus einer anderen, seriöseren Vase lugte der Kopf eines ausgestopften Vogels; in einem schönen, alten Teeglas steckte eine Papierblume. Ein kleiner Teddybär und eine hölzerne Spielzeugkuh warteten auf das Kind, das ihnen die nötige Anteilnahme schenken würde und das, wie man mir fröhlich versicherte, nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. In einer Ecke stand ein Klavier, in einer andern die Staffelei, darauf ein angefangenes Bild, vor das sich der junge Künstler nun stellte und eifrig zu pinseln begann. Er pfiff dazu ein Liedchen, doch ein energisches Klopfen aus der Wohnung nebenan liess ihn verstummen. Die Wohnung war klein, neu, teuer; sie hatten nichts anderes gefunden, waren aber ganz zufrieden. In der winzigen, blitzsauberen Küche kochten Spaghetti; eine Flasche Wein wartete darauf, entkorkt zu werden; eine Kerze spendete mildes Licht. Vor den Fenstern hingen bunte Stoffresten, mit Reissnägeln befestigt; für Vorhänge hatte es noch nicht gereicht. Auch im Haushalt fehlte noch Verschiedenes; die junge Frau träumte von einem Staubsauger, von einem geräumigen Schrank für die Wäsche. Alles würde sich noch geben. Solange das Kleine noch nicht da war, hatte die Frau im Sinn, als Verkäuferin zu arbeiten. Sie sagte wohlgemut, ihr Mann hoffe, bald einmal ausstellen zu können. Er sei ja noch sehr jung, erst vierundzwanzig, aber er sei fleissig und sehr talentiert, da könne es nicht schiefgehen.

Das war vor anderthalb Jahren gewesen. Am letzten Sonntag traf ich die beiden zufällig auf der Strasse. Er: bartlos, hohlwangig, mürrisch. Sie: blass, betrübt. Es: im Kinderwagen vor sich hinweinend. Ich fragte: «Wie geht’s?» Sie klagten mir ihr Leid: Sie wohnten nun schon in der dritten Wohnung; aus der ersten hatte man sie hinausgeworfen, weil der Hausmeister nicht duldete, dass der Künstler, der nirgends ein Atelier fand, darin malte; weil er nicht duldete, dass die junge Frau Klavier spielte; weil er es empörend fand, dass der junge Mann eines Tages mit einer Weinflasche in der Manteltasche im Korridor gesehen wurde; weil er wegen der durch die Kerzenflamme ein wenig geschwärzten Decke entsetzt war, und weil die Dame nebenan Kinderlärm nicht ausstehen konnte. Aus der zweiten mussten sie ausziehen, weil sie abgerissen wurde. Die jetzige bestand aus einem winzigen Zimmer, einer noch winzigeren Küche und einem Miniaturkorridor, in welchem das Kind schlief. «Er malt jetzt in der Freizeit Postkarten», sagte die Frau mit einem traurigen Lächeln;«das braucht nicht so viel Platz. Er arbeitet den ganzen Tag in einem Büro und musste auf Befehl des Chefs den Bart wegrasieren. Wir wissen noch nicht, wo das zweite Kind, das unterwegs ist, schlafen soll. Im Estrich ist es zu staubig, im Keller zu kühl und zu dunkel. Die Küche besitzt kein Fenster, das ist auch nicht gesund. Die Badewanne brauchen wir zum Baden.»

/

2. März 1964

Das Kirchengesangbuch

Kürzlich erhielt ich den Brief einer Freundin: Sie schreibt: «Kannst Du Dich erinnern, wie wir uns, als wir noch in der Lehre waren, am Sonntag um den Kirchenbesuch drückten? Meine Eltern gingen jeden Sonntag in die Kirche. Der Vater stand mit griesgrämigem Gesicht bei der Türe, wartete auf die Mutter und hielt das Gesangbuch in der Hand. Ich entsinne mich, dass für mich als Kind das Tragen des Gesangbuches ein eigenartiges Gefühl mit sich brachte, als wäre ich gezeichnet, als trüge ich eine Fahne, auf welcher meine Konfession in goldenen Lettern leuchtete und auf welcher stand: Christine bekennt sich zu uns. Das Schreckliche war: Ich fühlte mich, wenn man es so ausdrücken darf, vergewaltigt, ich fühlte, dass dieses ‹Christine bekennt sich zu uns› eine Lüge war. Ich war ja noch ein Kind; ich besass noch nicht die Freiheit, mich zu entscheiden. Ich war in jeder Beziehung unfrei, war zum Beispiel in ein Milieu geboren worden, das nun ‹mein› Milieu war, ohne dass ich es hätte aussuchen können. Ich war das Kind eines Arbeiters; ich war rothaarig, weil meine Mutter auch rothaarig war; ich sprach ebenso gut Englisch wie Deutsch, weil meine Mutter eine Engländerin war; ich war das einzige Kind meiner Eltern und galt deshalb bei den Nachbarskindern als verwöhnt. Gegen all diese Tatsachen lehnte ich mich nicht auf; nur dieses Kirchengesangbuch, diese Fahne, die verkündete, welcher Konfession ich angehörte, empörte mich. Heute frage ich mich: Warum gerade hier? Warum färbte ich mein Haar nicht schwarz, tat ich nicht so, als ob ich kein Englisch verstünde, warum, warum … Aber ich war ja noch ein Kind, und ich muss gestehen, sobald ich die Lehre beendet hatte und für ein Jahr ins Ausland zog, begann ich tatsächlich zu schauspielern: Ich wurde zur Blondine, trug die Kleider einer Lady, sprach gewählt, erzählte, mein Vater sei Diplomat, erfand einen Bruder, der Pilot war und was es noch alles an Unsinn gibt. Ich glaube, in jedem Menschen steckt der Wunsch, einmal nicht sich selber zu sein, und besonders der junge Mensch wird gerne zum Schauspieler, schlüpft in diese und jene Rolle, bis er schliesslich zu sich selber zurückfindet. Natürlich ging ich damals erst recht nicht zur Kirche, ja, ich erinnere mich, dass ich erzählte, ich sei nicht getauft, weil ich dies interessant fand. Ich lernte einen Medizinstudenten kennen, verlobte mich mit ihm, und dann kam die Katastrophe, die, besser gesagt, wohl mein Glück war: Ich musste bekennen, dass alles, was ich über mich erzählt hatte, ein Schwindel war. Die Verlobung wurde aufgelöst, ich reiste in die Schweiz zu meinen Eltern, verstört, unsicher, verzweifelt. Eine Zeitlang glaubte ich den Verstand zu verlieren: Ich war nicht mehr das blonde Töchterchen eines Diplomaten, ich war aber auch nicht mehr dieselbe wie vor meinem Auslandaufenthalt. Ich hatte mich verändert; ich fühlte, dass ich nun erwachsen war, dass ich Erfahrungen gesammelt hatte. Ich besass Bildung, ich besass die Sicherheit, mich in allen Kreisen zu bewegen, über jedes Thema zu reden. Aber wer war ich? Du wirst lachen, wenn ich Dir sage: Meine Genesung begann damit, dass ich am Sonntag das verhasste Gesangbuch zur Hand nahm und an der Seite meiner Eltern zur Kirche wanderte. Ich war nicht begeistert über das, was ich dort sah und hörte; ich wurde auch nicht von einer frommen Welle ergriffen und in die Lüfte getragen; ich sank nicht, von Reue zerschmettert, in die Knie. Ich bin keine fleissige Kirchenbesucherin geworden, aber wenn ich das einst ungeliebte Gesangbuch zur Hand nehme, fühle ich: Es gehört zu mir, es ist ein Teil meiner Kindheit, ein Teil meiner selbst wie meine Eltern, wie die müden Arbeiterhände meines Vaters, wie die englische Sprache, wie mein rotes Haar, wie meine Puppen, meine Katze, wie mein Talent, zu schauspielern.»

/

31. März 1964

Der Teufel und das kleine Mädchen

Einmal, als Kathrin schon seit zwei Jahren die Schule besuchte, brachte ihr die Mutter ein wunderhübsches Sonntagsröckchen nach Hause. Kathrin hatte noch nie ein so schönes Sonntagskleid besessen, und die Freude und der Stolz machten sie ganz übermütig. Sie drehte sich vor dem Spiegel, bewunderte die blauen und roten Tupfen, die steifen Falten, den weissen Kragen, die Puffärmelchen, und sie fand zum ersten Mal, sie sei schön. Weshalb hatte sie nie vorher bemerkt, dass sie so grosse, blanke Augen hatte, Haare wie Gold, ein feines, frisches Gesichtchen, und, wenn sie lächelte, zwei Grübchen in den Wangen. Wie eine Königin schritt sie zur Kirche, ihr Herz pochte, sie war ganz aufgeregt und freute sich, als sie sah, mit welch runden Augen ihre Schulkamerädlein sie musterten. Immer und immer wieder dachte sie:«Ich, Kathrin, ich bin die Schönste.»

Am Montag in der Religionsstunde aber wurde ihr die Freude verdorben. Der Pfarrer sprach von der Eitelkeit, die eine Sünde sei. Kathrin war es, als falle ihr Herz, das seit dem Sonntag gross und leuchtend wie eine Blume war, zusammen, als werde es zu Asche. Sie senkte den Kopf. Stolz, Hoffart, Eitelkeit, hörte sie, seien ganz schlimme Sünden, so schlimm wie der Zorn, die Faulheit, die Habgier, der Neid, die Schadenfreude. Der Pfarrer hatte gewiss recht; er kannte ja den lieben Gott ziemlich gut, viel besser als Kathrin, die meist vergass, zu ihm zu beten, die sich aber Mühe gab, immer lieb zu sein; denn sie hatte nicht im Sinn, einmal in die Hölle zu fahren.

Wieder kam ein Sonntag. Es war Ostern, ein Fest, das Kathrin immer besonders geliebt hatte. Die Mutter hatte ihr die weissen Kniestrümpfe und die weisse Haarmasche gewaschen; auf dem Tisch im Wohnzimmer stand ein Korb mit bunten Eiern, mit einem Schokoladehasen und viel Marzipan. Das neue Kleidchen hing fröhlich an der Kastentüre; doch Kathrin glaubte, den Teufel gesehen zu haben, der höhnisch lächelnd aus dem Kragen schaute. Sie wollte die Mutter nicht kränken, deshalb zog sie das Röckchen an; doch die Mutter sah, dass die Augen ihrer kleinen Tochter nicht mehr strahlten, dass das Gesichtchen blass und traurig war. Sie dachte, ihr Mädchen habe vielleicht in der Schule eine schlechte Note erhalten, oder es fühle sich krank. Es fiel ihr nicht ein, dass der Teufel manchmal auch den Kindern erscheint, dass er versucht, ihnen die Freude aus dem Herzen zu nehmen und sie mit Angst und Kummer zu verwirren.

/

27. April 1964

In den Cafés

Sonntag für Sonntag sitzen sie in den Cafés. Nicht die rundlichen, Törtchen verzehrenden Damen meine ich – die sind auch am Werktag dort anzutreffen. Einige belegen immer die gleichen Plätze, und wenn diese besetzt sind, schauen sie beleidigt drein und machen, mit einem Seitenblick auf das Personal, Anstalten, das Lokal zu verlassen. Worauf die Serviertöchter1 besorgt herbeieilen, um die Kundin zu beschwichtigen und ihr ein neues Plätzchen zu suchen, wenn möglich am Fenster, es anzupreisen, als sei es ebenso gut wie das alte. Nach einer Weile erhellt sich die Miene der Gekränkten, sie lächelt gnädig und lässt sich nieder, und das Personal atmet auf. Nein, nicht diese meine ich, obwohl auch sie zu bedauern sind – wie leer muss doch ihre Seele sein, wie müde und arm.

Ich meine jenes andere Heer der Einsamen, die am Werktag keine Zeit haben, um sie in Cafés zu versitzen, da sie ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Die Arbeit ist manchmal langweilig, ermüdend, aufreibend, aber doch lieben sie den Werktag mehr als den Sonntag; denn sie sind mit Kollegen und Kolleginnen zusammen, sie haben jemanden, mit dem sie schwatzen können, am Sonntag aber sind sie allein. Es sind Junggesellen und manchmal junge Mädchen, die irgendwo in einem Zimmer oder in einer kleinen Wohnung hausen, es sind ältere Fräulein oder Geschiedene und Verwitwete, die nun plötzlich, wenn sie am Morgen erwachen, den Sonntag vor sich sehen, Stunden, die sich endlos dahinziehen. Ihre Werktagsfreunde sind mit den Angehörigen zusammen, unternehmen einen Ausflug, machen Besuche, vergnügen sich mit ihren Kindern. Sie aber sind allein, und um sich abzulenken, die Trauer in ihrer Seele zu ersticken, sitzen sie in einem Café, verzehren Süssigkeiten oder belegte Brötchen, trinken Kaffee oder Tee, blättern in Illustrierten, blicken um sich, ob sie nicht jemanden sehen, der ihnen Gesellschaft leisten könnte, und warten, erwarten das grosse Ereignis, das sie aus ihrer Traurigkeit erlösen soll.

1Schweizerisch (heute veraltet) für «Kellnerinnen».

/

25. Mai 1964

Gedanken während eines Spaziergangs

Wie ist das doch mit der Wahrheit? Wir sind schlechte Schützen; wir versuchen sie zu treffen, doch die Pfeile schwirren an ihr vorbei, begleitet von unsern Träumen.

Aber so wahrhaftig wie Träume ist nichts, und mag es die Wahrheit auch geben – gestreng wie das Schrillen eines Weckers –, der Weg zu ihr führt durch Wälder, und ist ihr Leuchten noch so stark (es blendet, erschreckt, lockt), die Bäume vergnügen sich mit Schattenspielen, der Weiher lacht, weil das Licht ihn kitzelt, die Augen eines Tieres tragen das Leuchten vorbei.

Die Natur spielt, und der Mensch, entzückt wie ein Gott, den die Sterne necken, vergnügt sich mit den Bäumen, lacht mit dem Weiher, folgt dem funkelnden Blick des Tieres bis zu den abfallenden Felsen, bis zu den Höhlen, bis zum Wasserfall, der das Licht auch kennt und es sich mit seinen langen, weissen Armen zuwirft. Goldene Bälle werden daraus, Seufzer, zitterndes Haar im Wind – weit, weit weg steht die Wahrheit.

Sie ahnt vielleicht, wo ihr Licht sich umhertreibt, aber ob sie deshalb traurig ist, kann niemand sagen.

/

15. Juni 1964

Kind und Kunst

Frank Thiess schreibt in seinem Buch «Verbrannte Erde»1: «Mein Elternhaus war tagtäglich eine Stätte musikalischer Übungen und sonntäglicher Hauskonzerte. Was ich der Musik, die über viele Jahre hin mein Gehör bildete, zu verdanken habe, ist von der Kunst her entscheidend für meinen Stil, doch noch wichtiger für das aufgerührte kindliche Seelenleben geworden. Die Schulängste, mehr die Ängste vor den unfassbaren, unbegreiflichen und schrecklichen Geschichten des hintergründigen Lebens, würde ich ohne den unaufhörlichen Zauber Beethovenscher Sonaten, Schubertscher Impromptus, Chopinscher Préludes und Fantasien und ohne die Konzerte, in die man mich mitnahm, wahrscheinlich nicht ertragen haben.»

Beim Lesen dieser Zeilen fiel mir ein, dass wir in der Schule fast jedes Jahr einen Aufsatz mit dem Titel «Ein schöner Sonntag» schreiben mussten. Einer dieser Aufsätze ist mir noch deutlich in Erinnerung: Ich schrieb, wie wir Kinder mit den Eltern einen Ausflug nach Solothurn unternahmen, wo wir die Kathedrale besichtigen wollten, aber nicht hinein konnten, da drinnen ein Konzert stattfand. Irgendwelche Sängerknaben, ich weiss nicht mehr, woher sie stammten, sangen mit ihren glockenhellen Stimmen, und dieser Gesang, der mich wie Engelsgesang dünkte, strömte auf den sonnigen Platz hinaus; der klare Himmel, die vollen, grünen Bäume, der Wind, alles schien mir nur Kulisse zu diesem Gesang zu sein. Ich war fast nicht mehr wegzubringen; wie verzaubert stand ich auf der Treppe und fühlte, wie meine Seele sonderbar leicht wurde, glücklich und traurig zugleich, wie ich es bis dahin ähnlich nur nach dem Besuch des Weihnachtsmärchens im Stadttheater empfunden hatte.

Mein Bruder2 hatte ein fast gleiches Erlebnis, während er als Knabe Florenz besuchte: An einem Sommerabend hörte er aus einem Haus die Klänge eines Konzertes, das er nicht kannte. Er war, wie er heute noch erzählt, so ergriffen, dass ihm die Tränen die Wangen hinunterkollerten.

Kinder sind empfänglich für Kunst. Manche Eltern schicken ihre Söhne und Töchter in die Klavierstunde, sie selber aber interessieren sich nur für Kleider, für das Auto, für Sport und vielleicht für Politik, und am Samstagabend besuchen sie manchmal einen Film, der «Freddy und das Meer» heisst oder ähnlich.3 Dann wundern sie sich, dass ihre Kinder keine Freude am Üben haben und kein Interesse zeigen, die Klavierstunden weiterhin zu besuchen. Sie sind enttäuscht und wütend über ihre Sprösslinge, denken aber nicht daran, dass ein Kind, das in armen, leeren, toten Räumen wohnt, umgeben von armen, leeren, toten Menschen, einem Pflänzchen in magerer Erde gleicht. Sein Gemüt verkümmert, es bekommt jenen zerstreuten, müden, kalten Blick, den wir an vielen Kindern beobachten können, und wenn es älter wird, versucht es sich über seine farblose Kindheit mit einer Art von «Romantik» hinwegzutrösten, die gar nicht die Zustimmung und Begeisterung seiner Eltern findet.

1Erster Teil der Memoiren des baltendeutschen Erfolgsautors Frank Thiess (1890–1977), der die Prägung des Begriffs «Innere Emigration» für sich reklamierte, 1963 erschienen.

2Felix Feigenwinter erinnert sich an ein solches Erlebnis als Gymnasiast (persönliche Auskunft).

3Freddy, die Gitarre und das Meer (1959), deutscher Spielfilm von Wolfgang Schleif.

/

13. Juli 1964

Wenn es regnet

Für Verliebte ist es jeden Tag Sonntag, wenn man sich unter Sonntag etwas Schönes vorstellt: Ein Licht, das auf allem liegt und alles liebenswert macht.

Die Frühstückstasse ruft am Sonntag nicht: «Stell mich weg, geh, sonst kommst du zu spät!», sondern sie blinkt freundlich, als wollte sie sagen:«Schenk dir nochmals ein, und sieh: Nicht nur der Inhalt ist schmackhaft, auch das Gehäuse ist recht schmuck – oder findest du nicht?»Auch die Kaffeekanne kokettiert wie ein junges Mädchen, obwohl sie schon älter sein muss; sie gleicht einer gutgelaunten Matrone. Die Fenster zischeln nicht: «Guck weg, sonst verpassest du die Zeit», sondern sie lassen sich ungeniert in die Augen blicken, und dahinter liegt alles, was ein Verliebter in den Augen seiner Angebeteten sehen will: Ein reiner, tiefer Himmel, Locken, Lächeln, Versprechen, Zärtlichkeit, Sehnsucht. Selbst wenn der Himmel bewölkt ist und die Augen weinen, ist der Verliebte weniger bestürzt, als er vorgibt. Er fühlt sich als Trostbringer, er wird stark und spürt eine Güte, die er sich nicht zugetraut hätte, und wenn er das Häufchen Elend in seine Arme schliesst, durchrieselt es ihn warm. Gleicht er nicht dem Sonntagsspaziergänger, der sich durch launisches Wetter nicht aus der Ruhe bringen lässt, sondern einen weinenden Sonntag ebenso liebt wie einen lachenden? Er wandert unter den tropfenden Bäumen und guckt so verzückt in den grauen Himmel, als wisse er ganz genau, dass ja die Sonne niemals für immer fortgeht und dass die Sterne und der Mond warten. Er findet die Wolken, das Glänzen der Strassen, das nasse Gras, das leise Zwitschern der Vögel, die wie kleine, graue Kugeln zwischen den Blättern sitzen, ebenso schön wie einen strahlend blauen Himmel, wie funkelnde Wälder und Wiesen und weisse, trockene Wege.

Wenn er am Abend nach Hause geht und dort den nassen Mantel auszieht, sieht er nicht aus wie ein Enttäuschter, sondern wie ein Beschenkter; wie ein Liebhaber, der sich schon auf das nächste Wiedersehen freut. Wasser läuft aus seinem Haar über das Gesicht, tropft von seinen Wimpern, doch seine Augen strahlen.

/

3. August 1964

Das Poesiealbum

Es ist erschreckend, welche Macht der Erwachsene über das Kind besitzt. Es ist ihm ausgeliefert, es leidet durch ihn, er steht hinter seiner Kinderwelt wie ein Zauberer: Es nimmt ihn nur ungenau wahr, er ist ihm rätselhaft, es empfindet ihn als furchtbar oder liebenswürdig. Er bestraft und lobt, er geht wie auf Stelzen, sein Haupt ist durch Wolken verhüllt; wichtig sind seine Stimme und seine Hände.

Ich erinnere mich an die Stimme eines Lehrers und an seine Hände, die ein Poesiealbum, wie es manche kleine Mädchen besitzen, umblätterten. Er stand aufrecht vor der Klasse und machte sich mit einer schneidenden Stimme über jede Seite lustig: Er lachte über die naiven, gutgemeinten Verse von Freundschaft, Wiedersehen, Vergissmeinnicht,«Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken …», er kritisierte die aufgeklebten Engelsköpfchen und Blumensträusschen. Ich hörte ihm zu und fühlte eine sonderbare Traurigkeit und Grausamkeit, ein Gefühl, das mir fremd war. Mir war bei seinen Worten, als würde er sich nicht über alberne Verse und kitschige Bildchen lustig machen, sondern als geschehe etwas viel Furchtbareres; als stehe der liebe Gott persönlich vor mir und würde mich auslachen, weil ich an ihn geglaubt habe, und er würde sagen: «Ich bin nicht lieb, ich bin schrecklich», und diese Enthüllung würde mich nicht nur traurig machen, sondern mit einer wilden Freude erfüllen, die an Verzweiflung grenzt, an Hysterie, eine Freude, die zum Taumel führt, zu sinnlosen Taten, die berauscht, und aus welcher man kläglich, klein, bedrückt erwacht.

Ich entsinne mich noch genau: Am darauffolgenden Sonntag sass ich am Tisch und riss die süssen, farbigen Bildchen aus meinem Poesiealbum, strich die wehmütigen, lieben Verslein mit einem dicken Farbstift durch. Grimmig tat ich dies, ich fühlte mich als Heldin; ähnlich muss es Revolutionären zu Mute sein, die eine Kirche schänden.

Der Rausch war kurz, dann folgte der Katzenjammer. Ich weinte und versteckte das geschändete Buch, und ich vermied es während einiger Tage, in den Spiegel zu blicken, da ich mir nicht in die Augen sehen konnte.

/

24. August 1964

Ein Traum

In der Nacht auf den Sonntag hatte ich einen sonderbaren Traum: Ich träumte, ich sei ein Engel. Da ich mich unwürdig fühlte, diesen hohen Rang zu bekleiden, nagte ein scheussliches Minderwertigkeitsgefühl an mir. Im Himmel war Sonntag; die Engelchen besuchten sich, klopften sich gegenseitig liebevoll auf die Flügelchen und pflückten Blumen. Da mein Minderwertigkeitsgefühl mich daran hinderte, mit ihnen froh zu sein, flog ich davon, Richtung Erde. Ich schwebte mitten in die Stube der Familie Dengeli, und am Benehmen dieser ehrenwerten Familie merkte ich, dass es auch auf der Erde Sonntag war. Vater Dengeli rannte zur Tür hinaus und schrie: «Ihr kommt zu spät!» Tatsächlich verstummten die Kirchenglocken eben jetzt; an ihrer Stelle hörte man Schüsse – aha, der Schützenverein! Autos, die eine kilometerlange Schlange bildeten, tuteten wütend, fauchten, und hie und da schnellten rote Köpfchen aus ihren Fenstern und riefen sich wenig Erfreuliches zu.

Mutter Dengeli rannte hinter Vater Dengeli; sie riss an der Hand den kleinen Beat mit sich, der weinte, weil er die neuen Blue-Jeans nicht tragen durfte. Sie rief:«Halt an! Halt an! Du hast zwei Stäubchen auf dem Kittel!» Vater Dengeli hielt tatsächlich an, doch nicht der Stäubchen wegen, sondern weil in diesem Moment die Autokolonne zu fahren anhob. Ein Auto nach dem andern glitt vorbei. Beat Dengeli zählte sie: «Eins … zwei … zehn … zwanzig … dreissig …» Die Blue-Jeans waren vergessen. Vater Dengeli teilte Beats Freude nicht, sondern kriegte einen ebensolchen Kopf, wie ihn die Autofahrer hatten; Mutter Dengeli aber entfernte ganz zufrieden die Stäubchen vom Kittel des Gatten.

Nach einer Viertelstunde gelang es der Familie Dengeli endlich, unter Lebensgefahr das andere Trottoir zu erreichen; doch statt nun in die Kirche zu eilen und dort für die glückliche Überquerung der Strasse zu danken, sagte Vater Dengeli: «Jetzt sind wir zu spät.» Mutter Dengeli war wütend, hüpfte und rief: «Jetzt gehe ich nach Hause und ziehe meine Blue-Jeans an!»

Ich flog traurig wieder in den Himmel und gesellte mich – Minderwertigkeitsgefühle hin oder her – zu den Engeln, die sich Geschichten erzählten und so herzlich lachten, dass meine betrübte Miene bald verschwand.

Wie gesagt, ich habe dies alles nur geträumt, und es ist möglich – ich hoffe es! – dass der Traum mir Dinge zeigte, die in der Wirklichkeit nicht existieren …

/

5. Oktober 1964

Eindrücke

Eigentlich wollten wir heute picknicken, doch es regnet. Die Bäume stehen wie nasse Regenschirme umher, die Luft in der Kirche ist feucht und schwer. Eine Frau wird ohnmächtig. Der kleine Knabe neben mir fragt seine Mutter:«Was ist mit der Frau los?», worauf sie ihm antwortet, es sei ihr schlecht geworden. Das Kind flüstert: «Hat sie zu viel Schokolade gegessen?»– Ich erzähle die kleine Episode meinem Mann, und wir lachen herzlich über die Naivität des Kleinen – doch gleichen wir ihm nicht? Ist es nicht auch uns Erwachsenen unmöglich, weiter als bis zu den Grenzen unserer eigenen kleinen Welt zu sehen?

Gestern putzten wir unsern Korridor. Die Bilder, die überall den Platz versperrten, wurden in einer Ecke aufgestapelt.1 «Weisst du», meint mein Mann heute,«eigentlich sollten wir überall Zeitungspapier auf den Boden legen, dann würden die Böden nicht mehr schmutzig. Und wir kochen nicht mehr, um den Herd zu schonen.» Ich male weiter aus: «Wir baden nicht mehr, um die Badewanne nicht abzunützen. Wir brauen keinen Tee mehr im Samowar, wir zünden den Petrolofen und die Kerzen nicht mehr an, wir hängen keine Bilder mehr auf, um beim Wegzug keine Instandstellungskosten bezahlen zu müssen.» Wir schimpfen ein wenig über die kleinen, modernen Küchen, in welchen man nicht kochen kann, nur «köcherlen», über den Platzmangel in den modernen Wohnungen, über das ganze, heutige Leben, das aus Einrichtungen besteht, die es unmöglich machen, intensiv zu leben.

Es regnet immer noch. Um unsere Laune zu verbessern, nehmen wir in einer freundlichen Wirtschaft ein einfaches Mittagessen ein. Das tut gut: Andere Gesichter sehen und darüber reden. «Was meinst du, was denkt wohl der finstere Mann in jener Ecke?»

Am Nachmittag telephonieren unsere Bekannten:«Es regnet nicht mehr, wir picknicken doch!» Mit einem prächtigen Entrecôte, mit Wein, Brot, Salz, Pfeffer, Holzkohlen, einem Schoppen2 und unserem Töchterchen marschieren wir in den Wald. Wasser tropft von den Bäumen. Wir bauen eine Feuerstelle, unser Bekannter hantiert geschickt mit dem Blasebalg. Wir schauen andächtig zu und verzehren dann das herrlich duftende Mahl, immer wieder versichernd, eine solche Feuerstelle sollte sich in jeder Küche befinden.

Es wird Nacht. Einige Sterne blitzen wie bläuliche Stecknadelköpfchen am Himmel, der Schein des Feuers beleuchtet unsere Gesichter. Unser Töchterchen schläft. Wir sind glücklich.

1Joseph (Joe) Edward Duvanel (1941–1986) ist Kunstmaler. Adelheid Duvanel hat ihrerseits von Kindheit an gezeichnet und gemalt, die Kunstgewerbeschule mit Kursen in Malerei und Grafik absolviert und eine Lehre als Textilzeichnerin aufgenommen. Schon vor der Heirat (1962) kehrt sie sich jedoch bis in die 1980er-Jahre weitgehend von der Malerei ab. Joe duldet die Konkurrenz nicht und zerstört Bilder von ihr.– Vgl. bes. auch den Text Ein ganz gewöhnlicher Waschtag vom 26. Juli 1965 (S. 43).

2Schweizerisch für «Milchfläschchen»; die Tochter Adelheid Cécile ist am 13. April 1964 geboren.

/

26. Oktober 1964

Halsweh

Früher sagte man:«O süsse Melancholie!»Am Sonntag fragte mein Mann: «Hast du eine Depr?» und traf damit den Nagel auf den Kopf. (Heute gibt sich alles wissenschaftlich, selbst die Gefühle, und dann kürzt man sie noch ab!) Tatsächlich, ich hatte eine «Depr», auch «Depression» genannt, und dieser Zustand, der mit der süssen Melancholie von anno dazumal nichts gemein hat, war mit Schnupfen, Kopfweh und scheusslichen Halsschmerzen gewürzt. Der Hals glich einer Maschine, erfunden von Marquis de Sade oder einem seiner Anhänger: Ein Ding, das zwickte, brannte, stach und hämmerte. Ich wickelte einen Shawl darum, packte die kleine Tochter in den Wagen, sagte: «trotzdem» und durchquerte mürrisch den Sonntag, der aussah, als hätte ein missgelaunter Kunstjüngling graue Farbe auf eine Leinwand geschmiert, um seine schlechte Laune abzureagieren. Das Halsweh dünkte mich grösser als die Häuser, an welchen ich vorbeistapfte, und grösser als der düstere Himmel. Mein Mann blieb daheim, da er noch schlimmer dran war als ich und Fieber hatte.

Ich entschloss mich, eine Kunstausstellung zu besuchen, und stellte den Wagen vor den Eingang des Ausstellungsgebäudes, wo das Kind erstmals in seinem Leben die Kunstliebhaber und -kenner betrachten konnte, die, sonntäglich gekleidet, herbeiströmten. Einigen sah man es an, dass sie in der Freizeit auch malten oder wenigstens zeichneten: Ihre Gesichter waren auf eine gewisse Art liebevoll nach vorn geneigt, aufmerksam, ein wenig verwirrt manchmal, ein klein wenig neidisch, aber auch glücklich. Andere übten wahrscheinlich einen künstlerischen Beruf aus, man merkte es an ihrem Haarschnitt oder an der grossen Hornbrille, die sagen wollte: «Eher intellektuell als künstlerisch, aber sehr sicher im Geschmack, vor allem aufgeschlossen!» Wenn sie vor einem Kunstwerk stehen, neigen sie den Kopf nach rechts oder nach links, kneifen ein Auge zu und sagen etwas Geistreiches. Andere wieder wirkten distanziert oder zerstreut. Ich machte ganz einfach den Eindruck eines Menschen, der erkältet ist: Traumwandlerisch und unschön. Dementsprechend erlebte ich auch die Bilder, wunderte mich, dass man so viel Schlechtes und Mittelmässiges ausstellt, stand eine Weile vor den Bildern meines Mannes, die wie alte Bekannte und doch seltsam fremd an der weissen Wand hingen.1 Dann ging ich heim und trug meinen Hals wie etwas ungemein Wichtiges durch die Strassen; er loderte, schrumpfte zusammen, blähte sich auf, wuchs bis in die Ohren, in die Nase, in das Hirn. «Der nächste Sonntag wird besser sein», sagte ich mir, und das war eigentlich alles, was mich im Augenblick trösten konnte.

1Joseph Duvanel, damals 23, nimmt zunächst – v. a. mit Landschaftsbildern der Region (Basel-Landschaft, Jura) – an Gruppenausstellungen teil. Vgl. auch Anm. 1 zum vorangehenden Text vom 5. Oktober.

/

16. November 1964

Es ist herrlich, Zuhörer zu sein

Das Wort «Strohwitwe» ist nicht im Lexikon zu finden, aber das Problem besteht doch. Was tut eine Strohwitwe am Sonntag? Ich empfinde einen Strohwitwensonntag zwischen zwei «normalen» Sonntagen wie ein drittes Auge, ein Auge auf der Stirn, das zu nichts nütze ist.

An einem Strohwitwensonntag packt mich meistens das Putzfieber. Ich putze, was mir in die Hände kommt, was mir an den Fuss stösst, was ich sehe und was ich nicht sehe, wovon ich aber vermute, dass es mindestens staubig sei, die Zimmerecken, den Deckel des Mistkübels1, ein trübes Glas, die Fensterrahmen. Dann denke ich:«Die Kleine muss an die Luft» und stosse den Kinderwagen durch die Strassen. Überall sehe ich Väter und Ehemänner, und das erinnert mich wieder daran, dass ich Strohwitwe bin. Ich entsinne mich des vergangenen Sonntags, des Orgelkonzerts, das wir besuchten. Dann denke ich an den kommenden Sonntag, der ein «Erzählsonntag» sein wird. Mein Mann wird berichten, was er auf seiner Reise ins Ausland erlebte; er wird es so erzählen, dass alles vor meinen Augen erstehen wird, als ob ich es selbst erlebt hätte – nein, er wird es so erzählen, dass ich es mit seinen Augen sehen werde. Das Erzählen ist eine Kunst wie das Malen, das Schreiben und das Komponieren – der Erzähler malt und musiziert mit den Worten. Wenn er sagt: «Ich sah ein kleines Haus, das oben weiss und unten rosa getüncht war», dann schreibt er nur das Wort «Haus», die weisse und die rosa Farbe malt er hin, aber die genaue Grösse des Hauses, den Himmel darüber, den Garten, die Leute, die aus dem Fenster gucken, die Vorhänge, das Kamin, das Dach muss der Zuhörer sich selbst dazudenken.

Ich freue mich auf den nächsten Sonntag und auf das Zuhören. Der Strohwitwensonntag dünkt mich nun nicht mehr unnütz. Er ist mit Erinnerungen und Hoffnungen gefüllt; er schenkt Träume, er besteht aus Geduld und Sehnsucht. Ganz frohgemut wandere ich mit unserem kleinen Mädchen nach Hause. Das Putzfieber ist überwunden. Ich denke darüber nach, wie doch das Erzählen für eine sonderbare Sache ist. Da sagt einer: «Ich sah ein rotes Bdebbeli2.» Niemand weiss, was das ist. Aber die Farbe «rot» ist da, und wenn der Erzähler hinzufügt:«Das Bdebbeli ist ein Tier, das neulich entdeckt wurde», dann sieht der eine seiner Zuhörer vier Beine, der andere sogar eine Art Okapi mit einem gespenstischen, weissen Affengesicht und roten Tupfen auf dem Fell, ein Dritter stellt sich ein merkwürdiges Insekt vor, ein Vierter einen sehr dünnen Vogel mit einem Bauch wie eine Orange. Wenn der Erzähler nun erklärt:«Das Bdebbeli besitzt einen klaren Sopran und singt, als ob es huste», werden das Okapi, das Insekt oder der Vogel wunderbar deutlich – aber sie sind weit davon entfernt, dem Bdebbeli, das der Erzähler meint, zu gleichen. Aber spielt das eine Rolle? Es ist herrlich, Zuhörer zu sein.

Dies ist Duvanels letzter Beitrag zur Serie Junge Basler sehen den Sonntag, die im Jahr 1964 auch als Serie endet.

1Abfalleimer (aus dem Baseldeutschen).

2Wortkreation, womöglich im Anklang an die Basler Selbstbezeichnung («Beppi») und «Depp».

Freie Feuilletons

29. November 1964

Eine Kinderphotographie

Ein Kind stirbt fortwährend; das Kind, das vor sechs Jahren vertrauend in die Kamera lächelte und mit einer unbewusst graziösen Bewegung eine grosse Blume im Fäustchen hielt, während seine goldblonden Locken im Wind flatterten, ist nun ein anderer Mensch: Das Gesichtchen ist länger und schmäler geworden, eine leise Nachdenklichkeit liegt in den lächelnden Augen. Ein wenig verlegen steht es da, den rechten Fuss wie vor zwei Jahren einwärts gedreht, doch das Haar ist nicht mehr lockig und ungebändigt, sondern in zwei straffe, brave Zöpfchen gekämmt – das Kind von damals ist tot, innert sechs Jahren langsam gestorben, und aus ihm wächst ein neuer Mensch, aber auch er stirbt fortwährend.

Und doch bleiben in diesem sich wandelnden Wesen, in diesem immerzu Sterbenden einige Eigenschaften stets unverändert; Erlebnisse, die erschreckten, traurig oder froh werden liessen, haben Träume, Gram, glückliche Gedanken, Erkenntnisse oder aufflammende Begeisterung in eine Form gegossen. Als dies geschah, war das Kind noch klein; jenes Kind ist längst nicht mehr, doch manchmal, wenn der neue Mensch lächelt oder weint, erinnert er sich des toten Kindes, erinnert sich an die Ängste, Erschütterungen und Zweifel, die es hatte und die noch immer leben, warten, hie und da verblassen, manchmal zögernd erscheinen oder grell aufblitzen, dann wieder während längerer Zeit schlafen, sich sogar für immer verstecken.

Viele Gedanken, Erkenntnisse und Träume verändern sich aber, sie verändern sich so sehr, dass man diese Veränderung nur «Tod» heissen kann. Sie sterben mit dem Kind. Auf der Photographie sehen wir sie: Sie blicken aus den Augen, sie sitzen in den Mundwinkeln, sie dirigieren die Bewegung des Ärmchens.

Kindliche Menschen haben vieles aus der Kindheit hinübergerettet. Sie leben in einem Museum der Kindheit, sie wollen nichts verlassen, nichts wegwerfen; nichts darf sich verändern, das geliebte Kind darf nicht sterben, sie halten es fest, wie eine Mutter ihr sterbendes Kind festhält. (Doch sind sie nicht die Mutter dieses Kindes, sondern das Kind ist ihre Mutter. Aus ihm wurden sie geboren, doch um diese Geburt trauern sie, musste doch ihretwegen ein Teil jenes Kindes sterben.)

Reife Menschen haben viele Tode erlebt: Tausendmal starben sie, tausendmal wurden sie neu geboren.

Blondgelocktes Kind mit den kecken Augen, mit den runden Ärmchen und dem schalkhaften Lächeln: Nur ein Bild ist mir von dir geblieben, doch neben mir steht der neue Mensch, ein blasses, ernstes Mädchen, das auf die Photographie blickt und sagt:«Das war ich.»Auch du, nachdenkliches Kind, wirst sterben. Welche Angst, welchen Hass, welche Liebe, welchen Zorn und welches Entzücken wirst du mitnehmen? Welche Erkenntnis und welche Sehnsucht werden dich nie verlassen?

/

26. Juli 1965

Ein ganz gewöhnlicher Waschtag

Will ich das Porträt der jungen Frau malen, von welcher die Geschichte handeln soll, ist es nötig, dass ich zu eigenartigen Farben greife; nicht schreiend sollen sie sein, auch nicht matt, eher leuchtend, aber verschwommen zugleich, was heissen soll: zart. Doch ich bin nicht Malerin.1 (Fast wäre ich es geworden, doch fanden die vielleicht sarkastischen Lehrer der Kunstgewerbeschule, welchen ich damals meinen Wunsch mit kindlichem Vertrauen mitteilte, mein Charakter – wohlgemerkt,«Charakter», nicht Talent! – eigne sich wenig hiezu. Ich habe über diese Bemerkung, die sie mir schriftlich zukommen liessen, nachgedacht, bin jedoch nicht klüger dabei geworden.) Da sich also mein Charakter nicht dazu eignet, ein Porträt mit Farben darzustellen, ich aber hie und da Lust verspüre, jemand zu porträtieren, habe ich es mir angewöhnt, mit Worten zu malen.2 Ich kenne nicht sehr viele Worte. Allerdings besitze ich drei Lexika, die ich geschenkt erhielt, und ein Fremdwörterlexikon, ebenfalls ein Geschenk, doch benütze ich diese Dinger zum Schreiben nie; es würde mich geradezu ärgern, Worte zu gebrauchen, die sich nicht in meinem Wortschatz befinden. Doch will ich jetzt nicht weiter von mir reden, sondern von der erwähnten jungen Frau.

Sie heisst Klara und wohnt in einem Häuserblock im Parterre. Sie ist nicht sehr kräftig, besorgt jedoch den Haushalt fleissig und ohne sich zu schonen. Sie hat einen kleinen Sohn, der an jenem Tag, von welchem diese Geschichte handelt, im Laufgitter sass und mit einer Büchse spielte. Klara zeigte ihm, dass sich der Deckel der Büchse abnehmen liess, doch bereute sie es sofort, denn der bis dahin zufriedene Kleine wurde weinerlich und streckte ihr immer und immer wieder die Büchse entgegen, deren Deckel er nun wohl wegnehmen, aber nicht wieder aufsetzen konnte. Im Nebenzimmer (die Wohnung besitzt zwei Zimmer und einen langen, schmalen, dunkeln Korridor) spielte ihr Gatte, der im Theaterorchester angestellt ist, ein neues Lied. Seine Lieder, die stets Liebeslieder sind, heissen nie «An Klara», sondern unbestimmt «An eine Geliebte», was Klara ein wenig bedrückt. Sie war übrigens damals auch sonst trotz der hübschen Stimmung vor den Fenstern nicht gut gelaunt, doch bevor ich den Grund ihrer Nervosität verrate, will ich die eben erwähnte Stimmung schildern, denn dies gehört dazu: Blühende Gärten, Frauen, die an den Gartentoren plauderten, eine freundliche Alte, die Heftchen vertrug3, ein Mann, der vom Fischen kam, kreischende Kinder und über allem die Sonne, als ob sie der Arzt verordnet hätte, verteilte sie sich sorgsam gleichmässig, berührte Nasen und Vögel und Lenkstangen von Kinderwagen, welche Mütter, die sehr schön zu sein schienen, lächelnd davonstiessen. Klara hatte grosse Wäsche; draussen flatterten Leintücher, Geschirrtücher, Taschentücher und was es noch alles an Tüchern gibt. Gregor, der kleine Sohn, weinte, und Max, der Gatte, sang aus Leibeskräften. Klara stand am Fenster und starrte mit grossen, blauen Augen (sie sind von einem dunkeln Blau, als wären sie mit Schatten gefüllt) zu der Wäscheleine. Was sie dort sah, liess sie erbeben: Zwischen einer Windel und einem Kissenanzug hing mit der grössten Selbstverständlichkeit ein mit Noten beschriebenes Papier, ein Lied ihres Mannes, das «An Klara» hiess; es war tropfnass und bemühte sich, zu trocknen. Dies war in der Tat erstaunlich, beängstigend, ebenso unerklärlich wie der Brief meiner ehemaligen Lehrer der Gewerbeschule. Dazu kam noch, dass es Sommer war; einer jener verträumten Sommerabende, die uns erschauern lassen. Die prallen Bäume schliefen, und ihre Blätter zitterten wie geschlossene Augenlider. Ein Schwarm Vögel warf sich vor ein Auto, dessen Lenkerin stoppte, ausstieg und sich umsah. Als sie Klara am Fenster erblickte, lachte sie und deutete auf das merkwürdige Notenblatt. Hier nun muss ich erwähnen, dass ich jene Autofahrerin war und dass das sich wie ein Wäschestück gebärdende Papier mit dem Lied «An Klara» gar nicht wirklich vorhanden war – dies wäre doch gar zu sonderbar gewesen. Ich hatte es nur hingemalt, um Klaras Wäschetag zu beleben – mit Farben oder mit Worten? Ich entsinne mich nicht mehr.

Klara seufzte erleichtert, als sie vernahm, dass das Notenblatt nicht wirklich existierte und dass somit ihr Waschtag ein ganz gewöhnlicher Waschtag war, dem nichts von einem Traum anhaftete. Sie war eine Frau, die gerne im Kino oder in Romanen Abenteuer oder schrullige Begebenheiten erlebte, doch in ihren vier Wänden durfte die Welt nicht beängstigend sein; alles musste so sein, dass niemand erschrak, auch der Kanarienvogel nicht.

1Vgl. Anm. 1 zum Text Eindrücke vom 5. Oktober 1964 (S. 36).

2Vgl. auch in der Rezension Das Werk August Stramms vom 28. Juni 1964 (S. 315).

3Schweizerisch für «Zeitschriften austrug».

/

22./23. April 1967

Keiner soll Schwierigkeiten haben

In einer deutschen illustrierten Zeitschrift, die man ganz altväterisch am treffendsten mit «seicht» bezeichnet, traf ich kürzlich wider Erwarten auf eine fesselnde Reportage:«Rückkehr in die Ober-Prima» oder «Forschungsauftrag Klassenzimmer». Zehn Jahre nach dem Abitur ging der Berichterstatter Tag für Tag unerkannt in die Oberprima seiner alten Schule mit dem Wunsch, zu erfahren, in welcher Weise sich die heute Einundzwanzigjährigen von den Gleichaltrigen vor zehn Jahren unterscheiden und wie sehr sich der Beobachtende selbst in dieser Zeit verändert hat. Diese zweite Frage wird wohl gestellt, doch erhalten wir keine deutliche Antwort; um so mehr geht der ehemalige Abiturient auf die erste Frage ein, und da ergibt sich allerlei Aufschlussreiches: «Keiner soll Schwierigkeiten haben»– in diesem Satz scheint mir das Resultat dieser Untersuchung enthalten.

«Ökonomie der Kräfte ist das Gesetz dieser Klasse», heisst es irgendwo; wenn wir die Äusserungen der Lehrer und Schüler unter die Lupe nehmen, werden wir mit einem Frösteln erkennen, worunter diese jungen und älteren Menschen, worunter wir alle leiden. Wohltemperiert, mit der vielgepriesenen Toleranz, welche aber lieblos, welche eine Art neue, vornehme Brutalität ist, die den andern zu einem uninteressanten Gegenstand erniedrigt, und mit «Psychologie» – ich verstehe darunter die Schlauheit, die das eigene Ich zu schützen und den andern zu entlarven weiss – begegnen sich Schüler und Lehrer, schaffen sie das, worüber so viel gejammert wird: die Einsamkeit.

Im Fach «Kunstgeschichte» zeigt ein Lehrer Farbdias über die Malerei der deutschen Klassik. Die Schüler sind uninteressiert, essen, unterhalten sich, machen Witze. Wie reagiert der Lehrer? Gerät er in Wut, weil die Zuhörer seine Arbeit, das Thema, dem seine Leidenschaft gehört, nicht schätzen? Tut es ihm leid, dass die jungen Leute nicht fähig sind, sich zu erwärmen, Teilnahme aufzubringen, sich zu begeistern, sich Wissen anzueignen? Was er empfindet, zeigt er nicht: «Die Situation», sagt er, «ist doch die: Sie wollen gar nicht gebildet werden, Sie wollen nur die Bescheinigung. Und im Abitur ist Kunsterziehung eben dabei. Schauen Sie, ich bin doch in jeder Abiturkonferenz mit dabei!» Im grossen und ganzen also tolerant (treffender gesagt: gleichgültig), milde bedauernd, drohend, aber drohend wie der Psychiater, der gelernt hat: «Hände weg vom Patienten – ja nicht anfassen!», wahrt dieser Lehrer Distanz; er bleibt ungerührt, lieblos, kalt – so berührt er auch die Schüler nicht, wühlt sie nicht auf, erreicht höchstens ihren Intellekt, erzieht sie dazu, berechnend zu sein. Jede Spannung wird ausgeschaltet. Ich muss es gestehen: Da gefällt mir der ebenfalls zitierte Deutschlehrer besser. Als er einmal niest, ruft jemand «Gesundheit!» Der Professor reagiert böse. «Das war ironisch gemeint», meint er beleidigt, «Sie wollen mir nicht wirklich ‹Gesundheit› wünschen!» – Der Berichterstatter meint hiezu:«Er hätte wenigstens so tun können und ‹Danke› sagen. Dann wäre die Ironie auf den Schüler zurückgefallen. So ist er es, der den Schwarzen Peter in der Hand hat. Psychologie ist Glückssache.» Da wird sie also wieder einmal verherrlicht, diese so beliebte «Psychologie» …